Le désir de nouveautés. Entretien avec Jeanne Guien

Jeanne Guien est docteure en philosophie et chercheuse indépendante. Elle travaille depuis une dizaine d’années sur les questions d’obsolescence, de déchets, sur les enjeux liés aux objets du quotidien. Elle contribue à diverses publications ; on pourra lire dans Contretemps son article sur le déchet comme arme de lutte, rédigé lors du mouvement contre la réforme des retraites de 2023.

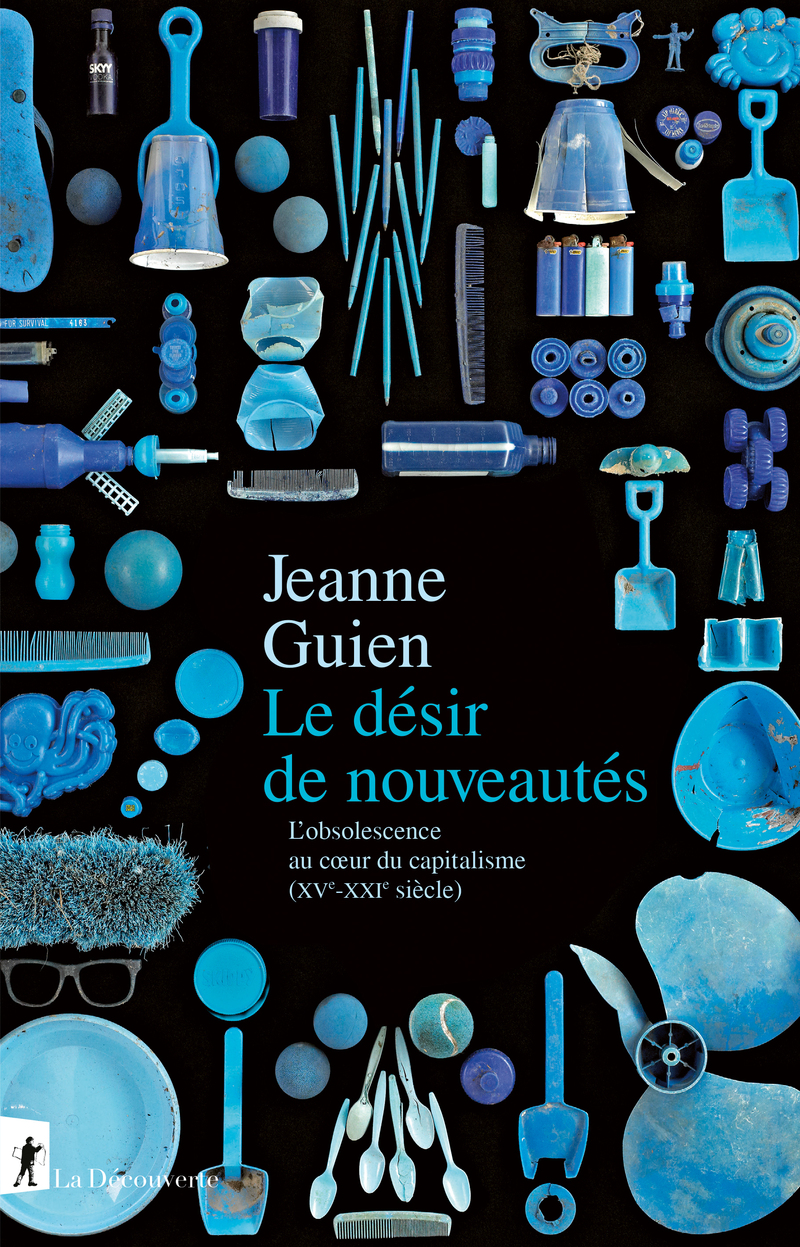

Dans son dernier livre, Le désir de nouveautés (éditions la Découverte, 2025), elle s’oppose aux critiques morales du consumérisme. Il ne s’agit pas selon elle de blâmer tel ou tel comportement mais d’associer nos pratiques de consommation à des stratégies industrielles, à des modèles économiques.

Contretemps – J’ai l’impression que tu fais le choix, après avoir examiné certains objets quotidiens tels que les serviettes hygiéniques dans ton précédent ouvrage[1] d’étudier dans ce nouveau livre ce que tu appelles dans ton sous-titre « le cœur du capitalisme ». En quel sens peut-on dire avec toi que l’obsolescence est au cœur du capitalisme ?

Jeanne Guien – « Au cœur » du, c’est une image, il ne faut pas la prendre trop au sérieux. Ce qui importe pour moi c’est de montrer que les stratégies d’obsolescence sont là depuis les débuts du capitalisme, non pas seulement depuis les 30 glorieuses et l’avènement de la « société de consommation » ou même l’irruption de la révolution industrielle. Je fais démarrer ces stratégies à partir du XVème siècle, une période qu’on a coutume de mentionner parfois comme celle de la naissance du capitalisme. Il était important de montrer que pour moi il y a de l’obsolescence là où il y a du capitalisme et là où le capitalisme se forme, que ce soit en contexte colonial, pendant la révolution industrielle et par la suite, lorsque le rôle économique de l’obsolescence est officiellement théorisé.

Contretemps – Pourquoi cette périodisation particulière ? Pourquoi ne pas être remontée au XIIIème siècle pour prendre un siècle au hasard ? Est-ce le moment d’un certain essor d’un capitalisme en particulier ?

Jeanne Guien – On pourrait remonter plus loin je pense. Dès le premier chapitre je parle du « commerce au loin », c’est-à-dire du commerce colonial, qui était nommé comme tel par les grands négociants avant la conquête de Amériques[2]. Il y avait déjà du luxe, des importations, de l’orientalisme avant 1492. J’ai fait ce choix de dater aux alentours de 1492 en partie parce qu’il fallait bien commencer quelque part sans prétendre que ce soit le fondement ou le principe premier et absolu de toute périodisation possible de l’émergence de l’obsolescence.

J’ai choisi cette périodisation en partie par commodité donc mais aussi car à partir de la conquête des Amériques il y a des figures de la nouveauté qui apparaissent notamment dans la manière dont on parle des terres, des gens, des villes, dont on baptise les villes créées. Avant le XVème siècle l’importation de sucre, de soie et d’autres produits exotiques reste de l’ordre du marché de niche pour personnes très riches mais à partir du XVIIème siècle on observe que des produits comme le thé ou le café, le tabac ou le sucre, le tissu imprimé entrent dans la consommation courante du fait de l’augmentation quantitative de l’importation et des techniques de copie qui existent dans les métropoles européennes.

Contretemps – Tu sembles développer dans le premier chapitre une conception de la nature qui serait propre au(x) colonialisme(s)[3], à partir de ce que peut signifier conquérir, saisir la nature comme étant un espace vierge, ouvert à la conquête, dénué de vie précédant l’arrivée des colons. Dans cette perspective, comment envisages-tu les articulations entre classe, genre et nature ?

Jeanne Guien – Ce n’est pas moi qui développe cela, je reprends les analyses de Carolyn Merchant sur ce point dans son ouvrage Reinventing Eden[4] où elle parle de cette vision coloniale et genrée produite dans le contexte de la conquête des Amériques et de la construction des États-Unis, vus comme terres vierges à conquérir et à soumettre. On parle des ressources de la même manière, comme des matières neuves « découvertes » et mises en valeur pour la première fois. On a là, déjà, des figures de la nouveauté : ces discours procèdent d’une même ontologie[5].

Contretemps – Dans l’introduction, tu cherches à reprendre la notion de « valeur » avec ce qu’elle a de charge conceptuelle héritée des mille marxismes[6]. Que peux-tu nous dire sur cette notion et la façon dont tu la mobilises ?

Jeanne Guien – J’ai cherché à articuler deux éléments. La valeur au sens social, c’est-à-dire les « normes », ce qu’on pourra définir comme aidant à juger ce qui est bon ou mauvais, et la valeur au sens économique. J’essaie de montrer que créer une valeur, au sens d’une norme, comme la nouveauté, sert à créer de la valeur, au sens d’un moyen de donner du prix aux objets. Ainsi développer des discours qui valorisent la nouveauté c’est aussi créer des marchés car la nouveauté est présentée comme une qualité intrinsèque aux choses et en même temps comme une valeur en soi, comparable à la « beauté » ou la « santé » qui sont supposées être des biens en soi. Or la nouveauté n’est absolument pas un bien en soi. Si on y réfléchit deux secondes, cela ne marche pas. Quelque chose peut être ancien et bien, ou nouveau et mauvais, ou le contraire ! Quelque chose de nouveau n’est ni bien ni mal en soi mais l’usage marchand de la notion de nouveauté a contribué à en faire une valeur en soi ce qui permet d’attribuer de la valeur aux produits lors de leur première arrivée sur le marché[7].

Contretemps – Tu parles à un moment de l’ouvrage de ton travail de « chronique de l’incarnation » des objets – thé, vêtements de luxe, sucre, vêtements, mode… – En quoi est-ce que tu te livres ici à un travail de chroniqueuse ? Pourquoi avoir choisi dans les modalités d’écriture un style souvent descriptif ?

Jeanne Guien – Cette formule n’est pas de moi mais de Paul Veyne[8]. Dans ce passage de Comment on écrit l’histoire, il ne parle pas d’objets mais de mots, et je la cite pour dire que ce n’est pas ce que je fais ! Cependant, il est vrai que dans les autres livres que j’ai écrits[9], je réalisais une description de l’histoire des objets, là j’ai un peu quitté ce modèle car je m’intéresse à des discours. Cependant, je rappelle que tout discours est transmis, médiatisé et diffusé par un objet, donc je reste dans une approche matérialiste. Je me centre aussi sur certains objets : dans le passage sur les produits jetables, cela me semblait important de raconter précisément d’où venaient les premiers produits jetables.

Raconter l’histoire des discours et des idées est plus épineux. Il y a beaucoup de pièges méthodologiques : on peut assembler des données qui n’ont rien à voir les unes avec les autres, perdre le rapport empirique aux objets pour se retrouver à spéculer donc j’essaie de citer au maximum les personnes dont je parle, je cite longuement et je m’efforce de contextualiser précisément ce qui est dit pour ne pas assimiler des éléments très différents qui ont lieu dans des pays et des époques très différents.

C’est aussi pourquoi je parle de « figures de la nouveauté ». Il ne s’agit pas de lister les usages passés du mot « nouveau ». Cela risque d’être trop riche ou de passer à côté de beaucoup d’aspects, ne serait-ce que par la variété des langues utilisant ce terme. Voilà en partie pourquoi j’organise mon ouvrage sur les figures de la nouveauté à travers différents chapitres : un chapitre consacré à l’exotisme, à la mode, au marketing, aux produits jetables, etc…

C’est en ce sens que je cherche à ne pas tomber dans le piège ciblé par Paul Veyne du « nominalisme » qui consiste à se donner un mot et à « tenir la chronique de ses incarnations ». Cela ne conduirait qu’à trouver un mot et à relever toutes les fois où il est utilisé, cela ne ressemblerait à rien !

Contretemps – Ce serait une monographie non ?

Jeanne Guien – Non, ce serait une polygraphie, on parlerait de choses très différentes comme équivalentes et ferait sans doute de nombreux anachronismes. Aujourd’hui on associe principalement « nouveau » et « innovation », mais dans des périodes et dans des contextes différents on a pu utiliser d’autres mots et il faut être attentifs aussi à cela.

Contretemps – Si je comprends bien tu cherches à éviter la spéculation et à garder un contact avec l’empirisme. Est-ce qu’il serait abusif de dire que tu cherches à travailler des figures très concrètes, très ordinaires, à rester au plus près des objets quotidiens ? Un gobelet, un tampon, du thé…, on voit immédiatement ce que c’est. Pourquoi ce choix des objets quotidiens ?

Jeanne Guien – Oui, c’est évident. Le consumérisme et l’économie sont des sujets du quotidien. Malheureusement nous héritons de penseurs qui se sont éloignés du concret et ont privilégié une approche sémiologique ou par le symbole. Ce n’est pas hors-sujet mais ce n’est qu’une petite partie de ce qu’est la consommation. Quand on parle de consommation, on renvoie à un ensemble de corps matériels qui développent des techniques, s’approprient des objets voire les incorporent. On ne peut pas passer outre la dimension matérielle : l’économie ce sont des gens qui travaillent, des contraintes, de la violence. J’ai voulu être attentive aux évidences dont on parle en économie : la vie matérielle et les rapports de forces dans l’appareil de production. On a tendance à oublier ces dimensions quand on hérite trop du structuralisme et de la sémiologie des années 1970. J’ai recours à la sémiologie pour décrypter des contenus publicitaires, mais une publicité c’est aussi un objet, un business, donc il faut pouvoir prendre en compte ces aspects matériels. Qui travaille dans la publicité ? Quels objets sont diffusés ? A combien d’exemplaires ? Combien cela coûte ? Comment on a investi pour produire ces objets-là ?

Contretemps – Une méfiance vis-à-vis de l’excès d’abstraction ?

Jeanne Guien – Pas qu’une méfiance non. Une volonté de rappeler que l’abstrait, le symbolique, n’est véhiculé que par du matériel et ce dans des situations banales et concrètes. Le langage est un fait quotidien ancré dans des réalités matérielles et des rapports de force.

Contretemps – Est-ce qu’on peut dire que tu cherches à articuler la sémiologie telle qu’héritée d’un Roland Barthes[10] par exemple, et le matérialisme ?

Jeanne Guien – Non. Je ne cherche pas à articuler les deux. Je suis résolument matérialiste. Il n’y a pas de discours qui se transmet sans objet matériel. Même là, je te parle, je ne te transmets pas un texte écrit mais si je peux te parler c’est parce que je sais me servir de mon corps, donc de la matière, et que j’ai appris à parler, donc tout discours est incarné en des corps et des objets. Il y a des secteurs qui ont comme commerce de produire des objets-médias pour transmettre des discours – les industries de la communication – et on peut en faire la description d’un point de vue matérialiste.

Après, cela m’intéresse de regarder les contenus de ces discours, ce qui doit se faire aussi de manière sociologique car ce sont souvent des discours de discrimination. J’entends par « discrimination » le fait d’exclure les gens selon leur genre, leur race, leur religion, leur âge, leur handicap… Je crois que la loi en répertorie 25. J’observe plutôt dans mon travail et à propos des questions d’obsolescence, des discriminations de genre, de race, d’âge et de classe. Ainsi, pour valoriser un produit comme nouveau il faut dévaloriser tout ce qui est ancien ce qui passe par dévaloriser les personnes âgées. Par exemple pour vendre des serviettes hygiéniques dire que les méthodes de récupération et réutilisation des tissus sont des méthodes dégradantes de vieilles femmes ignorantes et sales, ou en ne prenant que des jeunes dans la publicité.

Contretemps – On a pourtant une économie du troisième âge aujourd’hui avec des publicités qui vont essayer de valoriser les personnes âgées, des individus aux cheveux poivre et sel[11] qui se situent aux alentours de la soixantaine. Est-ce que cela relève d’une logique de l’obsolescence ou de la nouveauté ? Est-ce que cela peut être nouveau d’être âgé ? Voire « vieux » pour le dire trivialement ?

Jeanne Guien – En publicité, tout et son contraire coexistent. Les publicitaires mangent à tous les râteliers, s’ils veulent valoriser la nouveauté aujourd’hui et l’ancienneté demain, ils le font, parfois même dans un seul slogan. Total se dit « pionniers depuis 100 ans[12]». Ou encore « Galeries Lafayette, 130 ans de nouveautés ». Ils essayent de marier la chèvre et le chou, d’associer l’idée de fiabilité qu’on associe à une marque ancienne et l’idée de nouveauté, censée séduire mais dont la valeur de séduction est pour moi très problématique : qu’est-ce qui rend profitable de prétendre que les galeries Lafayette[13] innovent depuis plus d’un siècle ? C’est bien que le mot « nouveau » a acquis sur les marchés un effet performatif, qu’il permet de créer de la valeur. Comment ? Voilà mon sujet de recherche.

Contretemps – Le concept de « néophilie » que tu forges pour désigner des modes de formation économiques causés et effectués par le capitalisme, est au cœur du dispositif conceptuel. Pourquoi ce terme ?

Jeanne Guien – Ce terme peut être décomposé ainsi : neos en grec ancien désigne le « nouveau » et philia : la poursuite de quelque chose, le désir ou l’amour de quelque chose. Je ne suis pas la première à proposer ce néologisme mais j’essaie de lui donner un sens particulier, celui d’un désir de nouveautés en tant qu’il est construit et toujours prétexté par les acteurs du capitalisme : je ne pense pas qu’on naisse « néophile » ou qu’il y ait une néophilie en l’humain, qu’il s’agirait de dévoiler, dont je chercherais l’origine ou ferais la généalogie. Ça, c’est le discours des acteurs du marché, que je critique. Je pense ainsi que la néophilie est un être de discours, un argument pour la mise sur le marché de produits que personne ne demande. Un discours consistant à imputer la pulsion d’achat de nouveautés à certains et le plus souvent à certaines. Ce sera toujours l’autre – une figure de l’altérité – qui est sensible à la mode, veut le dernier gadget. D’où le lien avec les discriminations : la « néophilie » est attribuée à des figures de l’altérité qui peuvent être les femmes, les pauvres ou encore les jeunes. Chaque fois qu’il faut légitimer l’idée courante selon laquelle, « oui, on consomme trop, il faut réduire », ce sont toujours les mêmes qui sont stigmatisés et pointés du doigt ; par contre quand il faut célébrer le fait qu’on a inventé, que les sciences et les technologies progressent, là ce sont plutôt des hommes blancs issus de pays du Nord qui sont mis en avant. C’est une forme de violence – imposer des modèles normatifs inatteignables, réécrire l’histoire du point de vue des dominants, harceler les gens pour qu’ils adhèrent à un système dont ils et elles ne veulent pas forcément, invisibiliser les uns et faire honte aux autres.

Contretemps – En quoi l’autre est-il encore un autre ? Si je fais la queue avec d’autres personnes que moi pour avoir le dernier iPhone en quoi sont-elles encore différentes de moi ?

Jeanne Guien – Là, on s’écarte de mon propos. J’étudie la manière dont des figures de l’autre sont construites par des discours, mais je ne souscris pas à ces discours : je ne dis pas que ces altérités existent ou sont indépassables.

Contretemps – Pourquoi insistes-tu sur la dimension contemporaine de ton propos ?

Jeanne Guien – Quand on fait de l’histoire on peut donner l’impression de parler uniquement du passé alors qu’on peut parler de choses qui nous concernent encore aujourd’hui. Quand tu fais une phrase au passé comme « la néophilie a servi à… », tu as envie d’ajouter « et sert toujours à… ». Acheter, jeter, reproduire, c’est insoutenable aujourd’hui comme hier.

Contretemps – Dans la perspective de travaux contemporains, notamment le récent ouvrage d’Arnaud Orain, Le monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude[14], on peut déceler une accélération de plus en plus nette dans le battement entre l’angoisse et la sollicitation qui serait au cœur des logiques capitalistes. Tu travailles cette dimension du temps dans ton ouvrage. Autrement dit il s’agirait d’avoir toujours plus, toujours plus vite[15]. Peux-tu nous en dire davantage ?

Jeanne Guien – Il est vrai que l’obsolescence est une notion qui pose des problèmes de philosophie du temps. Cependant, je ne reprends pas sans nuances l’expression « d’accélération » parce qu’elle implique une certaine régularité : quand on accélère on augmente la vitesse de façon progressive et continue mais ce que je remarque c’est que les effets de l’obsolescence sur la consommation sont non linéaires. Il y a parfois de l’accélération et parfois de la décélération. Il y a des ruptures temporelles. Je me méfie ainsi de la seule expression « d’accélération » en ce qu’elle est trop simplificatrice. A tel point qu’elle a été utilisée par des auteurs qui pensent que le progrès technologique est une grande force déterministe qui accélère fatalement, qui certes fait peur mais qu’à l’image d’une loi naturelle il s’agirait d’accepter. Les figures de l’accélération régulière ou même de l’avancée exponentielle ne me paraissent pas coller à la réalité historique qui est faite d’imprévus, de crises, de reprises : parfois l’histoire ne « repart » pas, il y a des effets de retour en arrière. Comme l’a montré David Edgerton[16], rien n’est linéaire dans l’histoire des techniques.

Contretemps – Une des critiques que Daniel Bensaïd[17] a pu adresser à certains marxismes notamment à travers sa lecture de Lénine[18] a porté sur l’idée de « saut qualitatif ». Il y aurait eu un excès de confiance en la possible linéarité des progrès techniques par Marx, un certain positivisme qui aurait conduit à surestimer les forces des travailleuses et des travailleurs. Pour schématiser et simplifier, il suffirait que les progrès techniques conduisent à de grandes unités de production pour que les travailleur-ses prennent conscience de leur nombre. Partages-tu cette critique, du moins en partie ?

Jeanne Guien – La majeure partie de mon travail consiste à critiquer ces formes de positivisme naïf dont les récits d’entreprise ou sur l’accélération font partie et sont une des possibilités. Le chapitre deux revient sur ce point à travers l’examen des critiques du machinisme et de la dépossession induite par les innovations qui changent les rythmes de travail. Mais l’ensemble de mon travail est dédié à l’idée qu’il n’y a pas de progrès ! Le progrès est une des figures de la nouveauté qui sert à fermer des débats et non pas à comprendre ce qui se passe, qui empêche l’imprévisible, la pluralité des espaces techniques possibles, des histoires parallèles ou la réalité du caractère erratique de l’histoire des techniques. David Edgerton a très bien montré que l’histoire des techniques est faite de redécouverte d’objets et de pratiques oubliées, de nouveautés qui arrivent sur le marché mais qui avaient été oubliées (ou enterrées par intérêt) dans des laboratoires puis reprises plus tard. Il n’y a aucune linéarité : des outils, des techniques, des découvertes se diffusent puis disparaissent puis sont réutilisés. Le modèle temporel induit par une compréhension naïve de l’obsolescence, selon lequel un produit en remplace tranquillement un autre vers toujours plus d’efficacité, ne correspond pas à ce que j’ai pu observer au plan historique.

Contretemps – Quand tu parles de « néophilie » est-ce qu’il y a un rapport avec « Néo » dans Matrix ?

Jeanne Guien – Mon but n’était pas du tout d’y faire référence, mais le mentionner n’est pas hors-sujet. Les ordinateurs ont joué un rôle très important dans l’histoire de la « néophilie », aujourd’hui ils sont considérés comme l’exemple de la technique venue du futur pour tout changer alors que les ordinateurs existent depuis des décennies. Ils existent depuis le milieu du XXe siècle comme machines industrielles et comme produits de consommation civile depuis les années 1980, donc ils ne sont pas nouveaux mais ils ont été présentés à partir des années 80-90 comme des objets représentant le futur, d’où leur prise en charge par la fiction.

Matrix est la saga par excellence de science-fiction dystopique mais qui souscrit à cette idée fondamentale qui est souvent commune aux dystopies et aux utopies qu’un objet en particulier changera absolument tout, sera une révolution pour l’humanité en général. S’ensuit un débat assez convenu pour savoir si c’est une « bonne » révolution ou une « mauvaise » révolution mais alors il y aura comme un accord entre les forces en présence pour dire que l’objet-machine est une espèce d’assomption, de transcendance, d’état d’achèvement suprême de l’humanité qui est enfin arrivée à l’ordinateur.

Donc oui, il y a beaucoup de néophilie dans Matrix, même si c’est dystopique. Néo renvoie par étymologie au « nouveau » et peut-être s’appelle-t-il ainsi car ce sera un élu qui inaugurera une nouvelle ère. Pour comprendre cela, il faut replacer Matrix dans son contexte : les Wachowski se sont inscrites dans la mouvance cyberpunk à une époque où l’on commençait à souscrire à l’idée que l’informatique nous faisait entrer dans une nouvelle ère. Après on débat sur la caractérisation de cette ère : est-ce une ère de souffrance ou de bonheur ? Mais il y a cette idée que l’ordinateur nous fait passer dans un autre monde.

Contretemps – A titre personnel je suis en presque complet désaccord avec cette lecture mais ce n’est pas le lieu d’un débat avancé sur cette trilogie ou quadrilogie[19]. Il me semble que Néo permet en partie, sur suggestion de l’Oracle et par amour partagé avec Trinity et refus de la croyance en lui, une réconciliation de l’être humain avec la machine par le biais de l’amour filial. Mais passons et venons-en à la fin de ton ouvrage. Tu sembles aborder en partie de biais la question stratégique : comment s’orienter dans l’action[20] ?

Jeanne Guien – De biais je ne crois pas, ce que j’essaie d’éviter c’estde condamner individuellement les consommateurs. Mon but est de décrire un système économique et de montrer les responsabilités des acteurs du marché et notamment des travailleurs de la communication. J’aimerais qu’on arrête d’associer l’anti-consumérisme à des manuels de « bonne consommation » : quoi bien acheter, comment bien jeter ? Sous-entendu, « moi je consomme bien et les autres ne sont pas vertueux ». C’est une manière de moraliser la consommation des autres – pauvres, femmes, jeunes, on retrouve alors les figures de l’altérité décrites ci-dessus. Autrement dit, ce genre critique reprend à son compte les discours des acteurs du marché et les discriminations qui vont avec ! J’essaie de montrer qu’un autre anti-consumérisme est possible.

Contretemps – Notre héritage étant précédé de quelques testaments, je positionnerai ton ouvrage dans la bataille culturelle actuelle comme une intellectuelle parmi les gauches radicales. A qui t’adresses-tu ? Pourquoi écrire ? Et en quoi tes travaux et ton mode de vie cherchent-ils à concorder ?

Jeanne Guien – Je crois que les livres sont lus par les gens qui lisent des livres, ce qui exclut pas mal de monde. D’où mes interventions régulières dans des medias et des conférences en tout genre. Le public est souvent assez « intello » et militant mais pas seulement. J’ai eu l’occasion d’intervenir en milieu scolaire et à l’université car il y a des collègues intéressés, dans des festivals, fêtes de quartier, lieux militants, médiathèques, centres sociaux, vide-grenier de village…

Contretemps – Pourquoi avoir travaillé spécifiquement sur la notion de déchet ?

Jeanne Guien – Je me situe en partie dans le sillage de l’approche de Mary Douglas : chaque système a besoin de produire des déchets pour produire un ordre donc produire un ordre c’est forcément rejeter des éléments en dehors du système. Je souscris à cette idée mais c’est là une généralité anthropologique qui ne permet pas de comprendre les particularités du capitalisme : pourquoi ce système produit-il plus de déchets en permanence ? La notion « d’obsolescence » permet de comprendre que le gaspillage est systémique dans les économies capitalistes : il y a des stratégies commerciales de gaspillage pour vendre plus, pour créer des marchés ou les renouveler. Ce gaspillage n’est pas un accident, une externalité négative de la production. Non, les déchets sont utiles pour reproduire le système[21]. C’est d’ailleurs le sens donné explicitement au mot « consumérisme » par les publicitaires, marketers, designers, qui expliquent que le gaspillage est nécessaire pour éviter la crise. Consommer permettrait pour les publicitaires d’éviter la crise de surproduction.

Contretemps – Pour conclure sur une mise en perspective de ton travail, tu es une lectrice fine d’Hannah Arendt. La philosophe se questionne notamment dans La condition de l’homme moderne[22] sur notre condition d’êtres humains. J’ai l’impression que tu as une méfiance vis-à-vis de ces questionnements peut-être trop « larges » bien que tu en hérites en partie, est-ce là me tromper ?

Jeanne Guien – En effet, je restreins en partie le champ d’investigation théorique car mon but est de montrer que la « néophilie » n’est pas une caractéristique anthropologique, donc je ne fais pas d’anthropologie. Je ne cherche pas à définir ce qu’est être humain ou ce qui ne l’est pas. Il se trouve toutefois qu’à la question « pourquoi sommes-nous attirés par la nouveauté ? », beaucoup répondent spontanément « parce que c’est comme cela, comme êtres humains nous sommes attirés par nouveauté ». J’ai donc besoin au moins par la négative de m’appuyer sur un discours anthropologique : non, il n’a jamais été prouvé que nous sommes naturellement portés vers le nouveau, cependant il a été montré que les êtres humains pratiquent spontanément le mimétisme social. Donc, dans une société où la nouveauté est construite et entretenue comme valeur en soi par des millions de professionnels du discours, il est compréhensible que beaucoup la valorisent. En même temps, ils peuvent aussi être soumis à d’autres influences sociales et valoriser l’ancien, et se retrouver en dissonance cognitive.

J’essaie aussi de ne pas m’en tenir à ce genre d’approche psychologique, ce qui serait une erreur stratégique. Je travaille sur les acteurs du marché qui ont construit des images de consommateurs qui posent problème. Je ne cherche pas à produire des contre-images, mais à décrire ce processus. Combien il y a de messages publicitaires reçus par jour par une personne dans un lieu donné ? Combien de milliards peuvent être investis dans des pubs ? Qui sont les annonceurs les plus récurrents ? Que dit et que met en scène leur communication ? Ce sont de vraies questions qu’on ne se pose pas assez à mon sens. C’est pour cela que j’ai voulu les prendre en charge. Je n’exclus ni l’anthropologie, ni la sémiologie, je lis Arendt de près, ce qu’elle raconte m’intéresse mais ce n’est pas l’objet de mon livre. Propos recueillis par Pierre Jean.

Notes

[1]Jeanne Guien,Une histoire des produits menstruels, éd. Divergences, 2023

[2]Voir en particulier le chapitre 1 intitulé « Commerce au loin, luxe et exotisme » in Jeanne Guien, Le désir de nouveautés, op. cit.

[3]La pluralisation pourra indiquer la diversité des stratégies coloniales.

[4]Carolyn Merchant, Reinventing Eden, the Fate of Nature in Western Culture, Rootlege, 2013.

[5]Ontologie : du grec ancien ontos : être, étant, ce qui existe en première approche ; logos : raison, discours, langage. On propose de définir de manière générique le terme d’« ontologie » comme un socle de réalité dans ce contexte.

[6]On pourra lire sur ces questions outre Le Capital, Karl Marx, livre Ier, Première section, 1867, le travail de Christophe Darmengeat et son toujours aussi éclairant Le profit déchiffré, La ville brûle, 2016. A propos des valeurs sociales en leurs diverses acceptions morales possibles on peut consulter à titre introductif La morale, textes choisis et présentés par Eric Blondel, GF Flammarion pour quelques choix de textes commentés.

[7]On pourra se demander en quoi dans le cycle M-A-M puis A-M-A la « nouveauté » permet d’opérer ce que Marx appelle régulièrement dans Le Capital, « le saut périlleux de la marchandise vers la vente » ou sa réalisation marchande.

[8]Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, Paris, Seuil, Points, 1996, p. 294.

[9]Outre Une histoire des produits menstruels, op. cit., Jeanne Guien a écrit Le consumérisme à travers ses objets, gobelets, vitrines, mouchoirs, smartphones et déodorants auxéditions divergences, Paris, 2021. On pourra consulter une partie de ses articles ici : https://laviedesidees.fr/_Guien-Jeanne_ Je conseille par ailleurs le très drôle et bien mené, avec rigueur, élégance et avec juste la dose nécessaire d’humour un peu provocateur, sur le punk, la saleté accessible ici : https://laviedesidees.fr/Sale-punk. qui explore des distinctions fines entre le « sale » et le « déchet », examinant avec méthode et déjouant avec génie quelques clichés sur les pratiques punk et l’ obscénité. On lira avec joie la critique de certaines approches sémiologiques considérées comme réductrices des phénomènes punk(s) et sera attentives et attentifs au chemin ouvert vers une écologie punk.

[10]Roland Barthes (1915 – 1980), sémiologue, auteur entre autres de Mythologies, Paris, Seuil, 1957, du Degré zéro de l’écriture, Paris, Seuil, 1953 ou de Fragments d’un discours amoureux, Paris, Seuil, 1977.

[11]L’auteur tient à ne pas engager la revue en ce point précis : il n’existe à nos yeux aucun rapport entre l’âge et la couleur des cheveux. Des gens très biens aux alentours de la trentaine peuvent avoir des cheveux blancs (sic!). Des gens pas très bien aussi.

[12]On goûtera avec délice un récit d’entreprise par Total, révélateur du tournant opéré par l’entreprise vers le greenwashing : https://www.youtube.com/watch?v=ReNauYAJYWw

[13]Selon Wikipédia, on peut dater vers 1894 les premières boutiques portant le nom Lafayette.

[14]Arnaud Orain,Le monde confisqué, essai sur le capitalisme de la finitude, Paris, Flammarion, 2025.

[15]On pourra saluer sur ce point en ce que l’artiste met le doigt sur la pulsion, l’anticipation imaginaire du groupe Daft punk notamment en son Harder, better, stronger, en son album Discovery daté de 2009.

[16]David Egerton, Quoi de neuf ? Du rôle des techniques dans l’histoire globale, Paris, Seuil, 2013.

[17]Daniel Bensaïd,Marx l’intempestif, Grandeurs et misères d’une aventure critique, (XIXème – XXème siècles), Paris, Fayard, 1995.

[18]Lénine,Cahiers sur la dialectique de Hegel, éd. Gallimard, 1967.

[19]La question relative à l’inclusion ou non de Matrix IV dans la saga pourrait faire l’objet d’un débat.

[20]On pourra lire le récent ouvrage de Cédric Durand et Razmig Keucheyan sur ce sujet, Comment bifurquer. Les principes de la planification écologique, Zones, Paris, 2024. J’ai été attentif à la tentative de penser quelques pratiques dites « marginales » comme pouvant être conçues comme centrales dans les pratiques politiques. De l’étude de la remise en cause des formes de concentration des grands moyens de production dans les ZAD comme enjeu de réflexions en vue de planifications à venir pourra ressortir un questionnement sur les formes de médiations possibles entre des pratiques « bifurquant » déjà existantes et une mise en œuvre à l’échelle d’un pays, d’un ensemble d’États… . L’ouvrage semble poser assez centralement une question stratégique telle que formulée depuis au moins Lénine : que faire ?

[21]On invite les lecteur.ices à considérer ici l’hypothèse selon laquelle « Néo » dans Matrix est une anomalie dans la matrice et peut être considéré comme un « déchet », il vit dans les égouts. Cf. le débat plus haut et à suivre…

[22]Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne, éd. Calmann-Lévy, Paris, 1961 (1958).

![Écologie, nature et extrêmes droites : entre carbofascisme et écofascisme [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Exxon_Mobil_oil_refinery_-_Baton_Rouge_Louisiana-150x150.jpg)