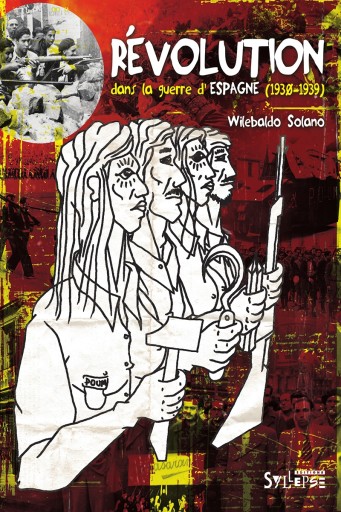

Wilebaldo Solano, Révolution dans la guerre d’Espagne (1930-1939), Paris, Editions Syllepse, 2016, 320 pages, 16 euros.

Des hommes et des femmes ont lutté pour une espérance : une société où la terre et les moyens de production seraient un bien commun, un monde où les classes sociales seraient abolies. Au cours de rares moments et en quelques lieux, cet espoir est devenu réalité (Ken Loach).

Il y a en moi une longue blessure / et elle est pleine de nuit. / Je peux sentir sa forme obscure / chaque fois que je me réveille : épaisse, figée, comme du vieux sang. / C’est une ancienne cicatrice, / la moitié de quelque chose perdue, / serrée comme un poing vengeur ; / c’est une blessure de la mémoire / qu’il faut supporter avec patience (Mary Low, Sans Retour).

Il y a quelques millénaires, les pharaons avaient beau ordonner à leurs esclaves de faire disparaître toute trace d’un prédécesseur détesté, avec le temps et l’aide des pilleurs de tombes, le disparu honni refaisait surface et reprenait sa place dans l’Histoire. Malgré sa hargne criminogène, ses sicaires et ses calomniateurs de service en action sur les cinq continents, Staline, l’étoile jumelle de Hitler, n’aura pas mieux réussi. Dans son ancien empire, comme dans ses marches de l’Ouest, dénommées « démocraties populaires », ses statues ont été déboulonnées, et ses mensonges démontés.

Pendant longtemps, l’URSS avait néanmoins gardé l’aura de la puissance salvatrice, pour avoir organisé des brigades internationales et fourni des armes aux républicains espagnols. Cependant, un obscur malaise subsistait sur les conditions dans lesquelles cette aide avait été accordée. Malgré une campagne internationale, seuls les membres des petites organisations de la gauche révolutionnaire européenne se souvenaient que le POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) avait été interdit et ses dirigeants pourchassés, condamnés et assassinés sous la pression stalinienne.

Ce n’est qu’en 1953, avec la parution à Mexico de La Grande Trahison, le livre de Jesús Hernández, ancien dirigeant du Parti communiste d’Espagne et membre du gouvernement républicain, que furent dévoilés les secrets de l’aide soviétique, notamment le rapt des réserves d’or, la mainmise sur les rouages de l’État, la répression sanglante contre les révolutionnaires accusés fallacieusement de collusion avec le franquisme, et surtout l’enlèvement, la séquestration et l’assassinat, en juin 1937, d’Andreu Nin, secrétaire du POUM. L’Espagne républicaine était bel et bien devenue, selon Wilebaldo Solano, une « démocratie populaire » avant la lettre. Si la République a payé l’aide matérielle soviétique en or, elle l’a surtout payée « par une lourde note morale : la perte de l’indépendance » (Broué, 1993).

Mais quels étaient donc les objectifs de Moscou ? Après s’être rallié dans un premier temps à la « non-intervention » décidée par Paris et Londres, Moscou comprend qu’une telle politique laisse le champ libre aux communistes antistaliniens et aux anarchistes, et surtout au mouvement impétueux de la révolution dont le Petit Père des peuples ne veut à aucun prix. Fin septembre 1936, Staline décide l’envoi d’une aide relativement importante, laquelle lui assure le contrôle politique et policier sur un mouvement qui échappe au début au faible Parti communiste. L’Internationale communiste engage le processus de constitution des Brigades internationales alors que depuis le mois d’août des « volontaires internationaux » sont déjà au combat dans les rangs du POUM et de la CNT. Si Staline a changé son fusil d’épaule, il n’a pas pour autant l’intention de laisser se développer la Révolution espagnole. Tout en rompant avec la « non-intervention », il veut néanmoins continuer à rassurer Londres et Paris et prouver sa capacité à maîtriser le prolétariat d’Espagne. Il s’explique le 20 mars 1937 : « Il faut dire au peuple et au monde entier : le peuple espagnol n’est pas en état d’accomplir la révolution prolétarienne. La situation intérieure et surtout internationale n’y est pas favorable » (Marie, 2001).

Selon Daniel Guérin, Staline avait choisi de « danser la “ronde des démocraties” avec la perfide Albion ; il ne voulait pas offusquer sa cavalière en plantant le drapeau rouge sur une des chasses gardées de la City de Londres. Il craignait enfin les répercussions possibles d’une révolution ouvrière en Espagne sur son propre pouvoir bureaucratique » (Guérin, 1970). Bien des faits confirment ce point de vue. Il n’est que de voir l’attitude du PCE qui combat avec véhémence les expropriations de terres et d’usines, les libertés accordées aux différentes nationalités, le double pouvoir qui s’instaure. « Partout dans l’Espagne révolutionnaire, la révolution sociale accompagne la guerre civile. Pour écraser le fascisme, les travailleurs s’emparent des terres, des usines et les font marcher, après en avoir chassé les capitalistes et, face au vieil État bourgeois, construisent leur propre État ouvrier », écrit Fred Zeller qui pose la question suivante : « Quel était le programme politique de Staline-Negrín, pour l’Espagne, sinon restaurer la société capitaliste en torpillant la révolution ? » (Zeller, 2000). Ceux qui ne se plieront pas à la stratégie du maître de Moscou seront pourchassés et exterminés.

Pour éclairer la politique de Staline, il faut rappeler que le congrès de l’Internationale communiste avait été convoqué en 1935 - le premier depuis sept ans - et que celui-ci avait brutalement abandonné la ligne qui faisait de la social-démocratie, qualifiée de « social-fasciste », l’ennemi principal, « orientation » qui avait provoqué la victoire de Hitler en Allemagne. Désormais, face au danger hitlérien, le Kremlin est à la recherche d’une large alliance diplomatique avec les démocraties occidentales dont la traduction politique dans chaque pays est l’alliance des partis communistes avec les partis bourgeois.

« On a l’impression que l’alliance franco-russe étant de nouveau scellée, la 3e Internationale, prévoyant la guerre, s’efforce de cimenter à l’avance l’union sacrée. […] Passé de l’internationalisme militant au socialisme national, refusant toute liberté aux travailleurs, se maintenant contre eux par des méthodes de police et de terreur, le régime bureaucratique se rend compte qu’il ne peut plus compter sur l’appui sans réserve des éléments avancés du prolétariat international et par conséquent des masses laborieuses influencées par ces éléments. Il trouve plus sûr de s’entendre avec la bourgeoisie de certains pays. Tout s’enchaîne » (Serge, 2001b : 473-475).

L’URSS ne veut donc pas d’une révolution en Espagne car elle redoute à la fois les complications diplomatiques et les conséquences d’une révolution qu’elle ne contrôlerait pas. En revanche, tout en ayant signé le pacte de « non-intervention », Staline pense que la victoire de Franco grâce à l’aide de l’Allemagne nazie et de l’Italie mussolinienne renforcerait l’encerclement de la France qui est, à ce moment-là, le seul allié de l’URSS. Il lui faut donc armer la République et désarmer la révolution.

Matériel de guerre et volontaires internationaux arrivent et le peuple de Madrid repousse les attaques franquistes au début de novembre 1936. L’Espagne semble sauvée. Victor Serge note : « Par contrecoup, Staline, qui vient de faire fusiller ses anciens camarades du bureau politique de Lénine, acquiert en Russie et dans les milieux ouvriers du monde une popularité nouvelle. On lui pardonnera bien des exécutions s’il prend figure de sauveur de la classe ouvrière espagnole […]. Mais il ne s’agit plus pour lui de soutenir une révolution ouvrière ; il s’agit de maintenir un certain équilibre des puissances et de louvoyer avec les masses auxquelles il faut bien mentir » (Serge, 2001b : 476).

Le 15 novembre 1936, l’éditorial de La Batalla, l’organe du POUM, résume l’option de Moscou : « Ce qui intéresse vraiment Staline, ce n’est pas le sort du prolétariat espagnol ou international, c’est la défense du gouvernement soviétique suivant la politique des pactes conclus par des États face à d’autres États (Iglesias, 1974). »

Après avoir proclamé en mars 1936 qu’il fallait lutter pour un « gouvernement ouvrier et paysan » s’appuyant sur les alliances ouvrières et paysannes, dès juin le PCE déclare que son seul but est « la défense de l’ordre républicain dans le respect de la propriété », au moment même où l’Espagne - et particulièrement la Catalogne - connaît une vague d’expropriations. Élue sur un programme incontestablement modéré, la coalition dite de Front populaire comporte une exigence fondamentale : l’amnistie pour les insurgés de 1934, la libération des 30 000 prisonniers politiques et la réintégration avec indemnisation des travailleurs chassés de leur emploi. Dès le lendemain des élections, des manifestations libèrent les prisonniers. Comme l’écrit Victor Serge, un processus révolutionnaire se met en route : « Qu’on le veuille ou non, par une réaction défensive inévitable, une révolution s’accomplit. […] Il a fallu confisquer les biens des factieux et confier l’exploitation des industries expropriées aux syndicats. […] Les communistes staliniens sont les seuls […] à souhaiter le retour pur et simple à l’état social antérieur à la guerre civile » (Serge, 2001b : 476).

Et si les anarchistes ne sont pas de cet avis, « nous saurons leur faire entendre raison », précise un dirigeant du Parti communiste en août 1936.

Victor Serge évoque la possibilité d’une relation directe entre le réveil révolutionnaire en France et en Espagne et les procès de Moscou qui commencent. Il faut ainsi éliminer d’URSS toute direction de rechange qui aurait pu menacer le pouvoir de Staline. En effet, au moment même où se déroulent les événements espagnols, ont lieu à Moscou les procès en sorcellerie, où certains des plus célèbres dirigeants de la Révolution d’octobre sont condamnés à mort et fusillés après avoir été longuement torturés afin qu’ils avouent publiquement être des agents au service des puissances de l’Axe. La puissance de l’appareil de propagande du Kremlin est telle que des centaines de milliers de militants communistes, ouvriers et intellectuels, de par le monde croient ce torrent de calomnies, malgré les dénégations des socialistes indépendants, des trotskistes, des amis du POUM et d’écrivains tels qu’André Gide et André Breton. Mais pour rendre plus crédibles ces accusations et en même temps écraser un parti ouvrier révolutionnaire disposant d’une indéniable assise populaire en Catalogne, il faut à Staline une confirmation des aveux démentiels des accusés de Moscou. À Barcelone, il ne les obtiendra pas. Andreu Nin, torturé, ne cède pas d’un pouce et est secrètement exécuté. Les juges de Barcelone écartent l’accusation d’espionnage au profit de Franco et ne condamnent les dirigeants du POUM « que » pour « rébellion contre le gouvernement constitué ».

Cependant, malgré toute leur expérience du stalinisme, beaucoup de militants du POUM ne perçoivent pas que l’intervention de Staline et la politique imposée au PCE depuis Moscou introduit un facteur nouveau, absent pendant la Révolution russe : la présence d’un État et d’une force qui a pour objet de dévier le processus révolutionnaire, de le soumettre à la stratégie de Moscou et d’imposer son hégémonie en Espagne, en éliminant ou en détruisant ceux qui s’opposent à ses menées. Informé de ce qui se trame, Victor Serge, tout juste libéré de Sibérie et qui se trouve alors en exil à Bruxelles, avertit rapidement la direction du POUM. Mais, écrit Wilebaldo Solano, « le POUM se sentait trop sûr de sa force et de son prestige parmi la classe ouvrière et, même si les graves événements de Moscou mettaient les militants au comble de la stupéfaction, ils ne pouvaient imaginer qu’en pleine guerre contre Franco, on tenterait d’éliminer par la violence les organisations révolutionnaires ». Pour la première fois, une révolution était ouvertement étouffée par ceux qui se prétendaient ses porte-drapeaux. Victor Serge écrira : « La République espagnole est perdue : impossible de vaincre le fascisme, en effet, en instituant à l’intérieur un régime de camps de concentration et d’assassinats contre les antifascistes les plus énergiques et les plus sûrs ; et en perdant ainsi le prestige moral de la démocratie » (2001a).

Persécutés, réprimés, assassinés, les poumistes combattent simultanément sur les fronts extérieurs et intérieurs ; ils continuent à diffuser leurs idées, à condamner sans appel les procès de Moscou et à publier clandestinement leurs journaux La Batalla et Juventud Obrera. Réfugiés en France après l’effondrement de la République, beaucoup sont internés dans les camps qu’ouvre la 3e République française de ce côté-ci des Pyrénées. Avec l’aide du Parti socialiste ouvrier et paysan (PSOP), et notamment de Daniel Guérin, Maurice Jacquier et Victor Serge, le POUM se reconstitue en exil. Comme bien des combattants de l’armée républicaine espagnole, ils participent à la Résistance en France tout en maintenant leurs relations clandestines avec ceux qui sont restés dans l’illégalité en Espagne sous la botte franquiste. Certains d’entre eux comme Wilebaldo Solano et Juan Andrade seront condamnés par un tribunal de Vichy, d’autres comme Josep Capella, Ignacio Iglesias et Josep Rodes seront déportés dans les camps nazis. Dans l’exil, la clandestinité, les maquis, jusque dans les prisons et les camps, ils seront, comme les trotskistes et les anarchistes, l’objet de l’acharnement stalinien. La Deuxième Guerre mondiale terminée et le régime franquiste maintenu en Espagne avec la bénédiction des puissances alliées, les militants du POUM exilés et les clandestins de l’intérieur continueront à combattre le régime franquiste.

On peut considérer avec Wilebaldo Solano qu’après l’ouverture des archives soviétiques le mystère de l’assassinat de Nin est élucidé, bien que d’importance lacunes demeurent. Opération Nikolaï, le documentaire de María Dolors Genovés et Llibert Ferri, composé à partir de documents recueillis dans les archives de Moscou, confirme ce que les militants du POUM n’ont cessé d’affirmer depuis la disparition de Nin à Barcelone en 1937 : la culpabilité de la police politique soviétique et de ses complices espagnols.

Les archives de Moscou ont parlé (même si elles ont sans doute encore beaucoup à dire), les témoins, les acteurs, les complices ont parlé. La chute du Mur de Berlin a délié les langues. L’URSS disparue, la « patrie des travailleurs » ayant fini de révéler sa tragique réalité, les staliniens orphelins du stalinisme s’expliquent sur leurs crimes. Leur monde s’est écroulé. Ralliés à l’ordre bourgeois, adeptes de la fin de l’histoire, ils s’excusent des crimes - c’est le moins qu’ils puissent faire -, mais s’en exonèrent en faisant porter le chapeau aux seuls Russes, voire aux conditions terribles d’une époque terrible. Ils assassinent Andreu Nin et ses camarades pour la deuxième fois en ne voulant toujours pas affronter la discussion qu’éclaire Wilebaldo Solano : pour gagner la guerre contre Franco et ses alliés, il fallait faire la guerre en mettant en œuvre une orientation qui réduise la base sociale du franquisme et qui porte ainsi le fer au sein même du camp ennemi. Dans son édition du 2 décembre 1936, La Batalla écrivait : « Ce qui s’est soulevé le 19 juillet, ce n’est pas tellement une poignée de militaires factieux que l’ensemble du régime économique et social hérité de la monarchie et que la République n’avait pas détruit. »

Pour gagner la guerre, il fallait que la révolution s’accomplisse. C’était là l’orientation fondamentale du POUM : « Les tâches de la révolution démocratico-bourgeoise ont été réalisées en un clin d’œil et, sans discontinuité aucune, le processus s’est attelé aux tâches du socialisme. »

Il fallait démontrer sur un plan pratique, nous dit Wilebaldo Solano, que la victoire militaire était le « souci majeur des défenseurs de la révolution socialiste » et que, pour cette raison, « ils ne séparaient pas la guerre de la révolution, pas plus qu’ils ne séparaient la révolution de la guerre ». Luis Araquistáin, député du PSOE, abonde dans le même sens dans l’éditorial de Claridad en août 1936 : « Quelques-uns disent : écrasons le fascisme d’abord, finissons victorieusement la guerre et il sera temps alors de parler de révolution et de la rendre nécessaire. Ceux qui expriment cette idée n’ont de toute évidence pas réfléchi au formidable processus dialectique qui nous entraîne. La guerre et la révolution sont la même chose […]. La guerre a besoin de la révolution pour vaincre, comme la révolution a eu besoin de la guerre pour éclater » (Broué, 1993).

Pour Trotsky, c’est en vérité avec l’« ombre de la bourgeoisie » que le PCE s’était allié puisque l’essentiel des classes dominantes était derrière Franco. Avec l’aide des partis républicains et des socialistes de droite, et par le truchement du PCE, la puissance de l’État soviétique a fait en sorte que la « révolution prolétarienne reste dans la sphère démocratico-bourgeoise, dont elle n’aurait pas dû sortir », nous dit Wilebaldo Solano. Pour imposer les nécessités de la diplomatie soviétique (lesquelles étaient tout à fait étrangères à la situation espagnole), Staline a donc engagé le fer et le feu contre la révolution par tous les moyens à sa disposition. Moscou a ainsi désarmé la République tout en lui fournissant des armes.

Tout s’est passé comme si l’URSS, plutôt que de souhaiter la victoire d’une République dans laquelle le Parti communiste n’eût pas conservé l’hégémonie, avait cherché à prolonger la résistance au fascisme à seule fin de gagner du temps (Serge, 2001a : 795).

En effet, un nouveau tournant brutal se prépare : l’aide soviétique décroît à partir de l’été 1938. Lors du 18e congrès du Parti communiste d’Union soviétique, à la mi-mars 1939, Staline accuse la France et l’Angleterre d’avoir voulu « semer la discorde entre l’URSS et l’Allemagne ». Ignace Reiss, l’agent soviétique qui rompt avec Moscou pour rejoindre la 4e Internationale, confirmera les relations au sommet qui se sont nouées entre Moscou et Berlin. Tout annonce le pacte germano-soviétique qui sera signé le 22 août 1939.

Un exemple, parmi d’autres, nous vient à l’esprit et qui illustre à merveille ce que le Front populaire espagnol n’a pas fait - non par ignorance mais parce que l’arc de forces qui gouvernait à Madrid ne le lui permettait pas - et qui aurait pu changer le cours de l’affrontement entre la République et le fascisme international. « Aucun exemple n’illustre mieux les conséquences sur la guerre […] que la position du gouvernement Largo Caballero à l’égard du Maroc » (Broué et Témime, 1968). David Rousset, envoyé par le POI trotskiste au Maroc, témoigne : « Je me suis rendu compte que si on organisait un soulèvement populaire au Rif espagnol, on [prendrait] Franco dans une tenaille, et que, en second lieu, on créerait une situation très difficile pour les troupes marocaines de Franco. » La contrepartie est simple : la République accorderait l’autonomie au Maroc. Dès août 1936, David Rousset accompagne la délégation du Comité d’action marocaine, qui représente le mouvement nationaliste, et participe aux négociations à Barcelone. Un accord est rapidement conclut avec le Comité central des milices de Barcelone puis avec la Generalitat de Catalogne (Copferman, 1991). Mais le gouvernement de Madrid ne veut rien entendre. Une telle décision est évidemment contraire aux intérêts des démocraties occidentales soucieuses de leur emprise sur leur empire colonial. Le Front populaire étant le garant de l’unité du territoire espagnol, l’offre est rejetée… Ironie de l’histoire, des années plus tard, c’est l’Espagne franquiste qui accordera à ses possessions marocaines une indépendance que la République n’avait même pas envisagée alors qu’elle luttait pour sa survie.

« Les principaux responsables de la défaite, ceux qui, à l’ombre de Negrín, préparaient le désastre ou la capitulation, ont ainsi contracté d’immenses responsabilités devant l’Histoire », conclut Wilebaldo Solano. La Révolution espagnole fait effectivement irruption entre la victoire hitlérienne de janvier 1933 et le parachèvement de la dictature stalinienne. Cette révolution aurait pu, selon certains, et notamment pour Léon Trotsky, empêcher que le conflit espagnol ne soit la « répétition générale » de la conflagration mondiale qui se préparait en inversant la course de l’histoire vers le cataclysme. Le temps historique de la Révolution espagnole est effectivement implacable. La République est proclamée en 1931. En janvier 1933, la classe ouvrière allemande est défaite sans combat. En octobre 1934, l’armée écrase dans le sang la Commune des Asturies, des dizaines de milliers d’ouvriers sont arrêtés ou passent dans la clandestinité au cours des deux années noires qui suivent. L’austromarxisme est noyé dans le sang à Vienne. La victoire électorale de 1936 ouvre de grandes perspectives de retournement d’une situation dégradée tandis que s’ouvrent les procès de Moscou et que commence bientôt à Madrid et à Barcelone la chasse aux poumistes, aux anarchistes et aux trotskistes. La révolution est battue en 1937 et la République s’effondre en 1939. Après Rome et Berlin, Madrid et Barcelone. Paris n’est alors qu’une question de temps. Les stukas de la légion Condor sont prêts pour d’autres cieux. L’Espagne s’enfonce dans la nuit d’une dictature pour trente-cinq longues années. Des centaines de milliers de réfugiés franchissent les Pyrénées, accueillis, selon Victor Serge, « par des gardes mobiles qui les dévalisaient, les brutalisaient, les internaient dans des camps. […] Il eût été facile […] d’en tirer pour la défense de la France menacée une ou deux divisions d’élite. Aucune de ces idées ne vint à personne » (Serge, 2001a : 791).

Si les pilleurs de pyramides ont fini par avoir raison du « secret » de l’aide soviétique à l’Espagne républicaine, il est pourtant d’autres pyramides dont il faut exhumer les momies. Par exemple celle de ce brave Léon Blum dont le cœur « saignait pour l’Espagne » et qui a choisi au nom du Front populaire la « non-intervention ». « Blum, un peu par pacifisme, beaucoup pour rassurer la City de Londres qui possédait en Espagne d’énormes investissements, imagina de proposer à tous les gouvernements intéressés un chevaleresque accord de non-intervention. La France s’engageait à ne pas aider les républicains espagnols à condition que les autres puissances […] promettent d’observer une attitude similaire de neutralité » (Guérin, 1970). Abandonnant la République à son sort pour ne pas blesser l’allié britannique, le Front populaire, cette alliance « contre-nature » entre le PCF, la SFIO et un parti bourgeois - le Parti radical-socialiste -, a ainsi laissé le champ libre au fascisme international. Blum reconnaîtra plus tard qu’il avait conclu un marché de dupe : « Je n’ai pas voulu risquer la guerre pour l’Espagne. […] Mais si quelque chose avait pu l’éviter, c’est la victoire des républicains […]. Si la résistance espagnole avait été prolongée de quelques mois, l’attaque allemande se serait prononcée un an plus tard, ce qui changeait tout… » (Serge, 2001a)

Le 20 juillet 1936, Léon Blum reçoit un télégramme du nouveau chef de gouvernement espagnol José Giral : « Sommes surpris par dangereux coup de main militaire, vous demandons de vous entendre immédiatement avec nous pour fournitures d’armes et d’avions » (Lacouture, 1979). Blum accepte immédiatement de livrer ces armes en vertu d’un accord commercial signé en 1935. La Grande-Bretagne déconseille immédiatement à la France de satisfaire la demande espagnole. Henry Chilton, l’ambassadeur britannique raconte son entrevue avec Gil-Robles, le leader de la droite conservatrice : « Compte tenu de nos intérêts en Méditerranée et au Maroc, il [Gil-Robles] pense que nous comprendrions la gravité de la situation si un soviet s’installait en Espagne » (Berdah, 2000). La Grande-Bretagne choisit néanmoins la neutralité car l’essentiel des investissements britanniques en Espagne sont encore dans les territoires contrôlés par le gouvernement légal de Madrid.

Les événements s’enchaînent très vite et la marche à la « non-intervention » est menée tambour battant. La droite et l’extrême droite françaises, le « mur de l’argent », montent le ton. Plutôt Hitler que le « Frente crapular ». Le 22 juillet, le ministre de l’air, Pierre Cot, informe le président du Conseil que le matériel est prêt à être livré, notamment les avions. Le Quai d’Orsay où règne un « puissant lobby pro-britannique est très vite au courant des froncements de sourcils du Foreign Office […] où les très influents conservateurs s’effarouchent d’une si chaleureuse prise de position en faveur des “rouges” de Madrid » (Berdah, 2000). Alors que, comme le rappelle Jean Lacouture dans sa biographie de Léon Blum, le gouvernement Giral ne comportait ni communiste ni socialiste. Winston Churchill écrit à l’ambassadeur de France que les « forces dirigeantes » britanniques se rapprocheront de l’Italie et de l’Allemagne si la France soutient Madrid.

La crise couve dans le gouvernement de Front populaire. Les ministres radicaux-socialistes (aux exceptions notables de Pierre Cot - qui organisera des livraisons de matériel - et de Jean Zay) avertissent le président du Conseil qu’ils rendront leur portefeuille si les armes sont livrées. « J’ai l’âme déchirée », dira Blum, mais au conseil des ministres du 25 juillet 1936 l’orientation est sans ambiguïté :

La fourniture d’armes à la République espagnole, légitime en principe et conforme aux accords passés, comportait trop de risques intérieurs ou extérieurs pour être poursuivie ouvertement au niveau des États (Berdah, 2000).

À Paris, le Front populaire révèle en la matière sa nature profonde : l’alliance avec les radicaux bourgeois, voulue par l’URSS, oblige la SFIO à la capitulation et le PCF à la gesticulation : « Tout politique visant à aider durablement la République espagnole dans son combat aurait évidemment débouché sur une crise ministérielle et la rupture du […] Front populaire, les radicaux disposant en fait du droit de veto » (Berdah, 2000).

La grève générale de juin 1936 terminée, le Parti radical-socialiste joue la partition qui est la sienne et, avec la droite de la SFIO, ses ministres poussent à la « non-immixtion ». Le 4 août, Londres entérine le pacte de « non-immixtion » et se charge de convaincre Rome et Berlin. De son côté, Paris contacte son allié soviétique. Dès le 9 août, une directive du Quai d’Orsay met l’embargo sur toute exportation de matériel de guerre à destination de l’Espagne, alors que depuis le 30 juillet le gouvernement a la preuve que l’Italie achemine des avions au Maroc. Moscou signe le pacte le 23 août. L’Humanité est contrainte à louvoyer pour expliquer la position soviétique. Le 25 août, le pacte est signé par toutes les parties et un comité de non-intervention est mis en place. Pendant ce temps, Hitler et Mussolini expédient armes et « conseillers ». « Le voile de la chasteté de la non-intervention avait couvert le blocus de la Révolution espagnole », écrira Marceau Pivert. Léon Blum est évidemment contraint de s’expliquer devant l’opinion de gauche. Il le fera le 6 septembre 1936 lors du meeting de la fédération de la Seine de la SFIO au sein de laquelle l’influence de la Gauche révolutionnaire de Marceau Pivert est forte. Irun vient de tomber aux mains de Franco et la foule des militants scande « Blum à l’action », « Des canons, des avions pour l’Espagne ». Le président du Conseil s’adresse alors à l’assistance dans un discours resté célèbre et qui est un monument de sophisme où il glose avec talent sur les notions de légalité et de légitimité :

« Si nous nous plaçons sur le terrain strict du droit […], seul le gouvernement légal aurait le droit de recevoir de l’étranger des livraisons d’armes, alors que ce droit devrait être refusé sérieusement aux chefs de la rébellion militaire [Applaudissements]. Vous avez raison de m’applaudir […]. Mais […] ce même droit international permettrait aux gouvernements qui jugeraient cette mesure commode, de reconnaître comme gouvernement de fait la junte rebelle. […] Vous voudriez que les livraisons d’armes puissent être faites au profit du gouvernement régulier et pas au profit des forces rebelles [Mais] n’espérez pas que l’on puisse assister les uns sans qu’on n’assiste les autres ! […] Demandez-vous qui peut s’assurer l’avantage d’une telle concurrence. Une fois la concurrence des armements installée sur le sol espagnol, quelles peuvent être les conséquences pour l’Europe entière […] ? Ne vous étonnez pas trop, mes amis, si le gouvernement a agi ainsi. »

L’orateur insiste sur le fait que les dangers de guerre ont été écartés et que l’URSS a elle aussi signé le pacte, ce qui déclenche des tonnerres d’applaudissements : « Je ne puis donc pas croire que la conduite que nous avons suivie soit contraire aux principes du rassemblement populaire et aux lignes générales du programme qu’il avait rédigé. » La foule crie alors « Vive Blum, vive la paix » et chante L’Internationale…

Le 8 novembre 1936, devant le conseil national de la SFIO, Blum reconnaît qu’il a sous-estimé la « duplicité » des dictateurs qu’il voulait « piquer d’honneur » mais il réaffirme que si le pacte n’avait pas été signé, l’Europe courait le danger de la conflagration générale. Le 30 octobre, Maurice Thorez attaque ouvertement la non-intervention avec d’autant plus de liberté que depuis quelques jours Staline a décidé la suspension de l’application de l’accord qu’il a signé un mois plus tôt. Blum a certes le cœur qui saigne, mais Álvarez del Vayo, le ministre des affaires étrangères de la République espagnole, écrira qu’il a « trahi les deux prolétariats»: « Son désespoir prouve sa sensibilité, mais n’absout pas Léon Blum de la responsabilité qu’il a prise en donnant son nom et celui du parti socialiste français à la farce de la non-intervention » (Lacouture, 1979).

Dès la fin de 1938, sur ordre du ministre de l’intérieur, Albert Sarrault, des unités de gardes mobiles, de gendarmes et de troupes coloniales bouclent la frontière pyrénéenne. Fin janvier 1939, Franco entre dans Barcelone. Le 28 janvier 1939, seuls les trotskistes répondent à l’appel du PSOP de Marceau Pivert pour une manifestation de protestation… À la mi-mars, Hitler rentre à Prague. La voie est libre pour les panzers.

Wilebaldo Solano, né à Burgos le 7 juillet 1916, a tout juste 20 ans quand éclate, le 18 juillet 1936, la rébellion militaire et que le gouvernement républicain, pris de court, hésite à distribuer des armes aux ouvriers. Solano nous présente ici une vision du POUM par le POUM lui-même. Il n’élude aucune question. Il défend bec et ongles le bilan du parti auquel il a appartenu et il éclaire bien des débats. S’il faut comprendre l’âpreté du temps, il faut se souvenir que la génération de Solano a dû faire face à des responsabilités auxquelles son jeune âge ne la destinait pas encore. Joaquín Maurín arrêté en zone rebelle et Nin assassiné en zone républicaine, la direction du POUM décimée et persécutée, il a fallu que les jeunes prennent le relais. Dans le difficile contexte de la révolution, de la guerre et de la répression stalinienne, les « jeunes » n’ont cessé de construire la présence clandestine du POUM, de dénoncer les crimes staliniens - ceux de Madrid comme ceux de Moscou - et la dénaturation du processus révolutionnaire - celui d’URSS comme celui d’Espagne.

Après la chute de la dictature de Primo de Rivera, Wilebaldo Solano est l’un des organisateurs de la première association de lycéens et, plus tard, l’un des fondateurs de la Fédération nationale des étudiants de Catalogne. En 1932, il adhère aux jeunesses du Bloc ouvrier et paysan (BOC), une formation communiste dissidente et antistalinienne. Membre du comité exécutif de cette organisation, il commence en 1934 à écrire dans Adelante, le journal que dirige Joaquín Maurín. Étudiant en médecine à l’Université de Barcelone, il est élu secrétaire général de la Jeunesse communiste ibérique (JCI) en septembre 1936, après avoir fondé à Valence l’hebdomadaire El Comunista. En novembre 1936, il est élu secrétaire général du Bureau international des Jeunesses socialistes révolutionnaires. Il représente ensuite la JCI au comité exécutif du POUM, né de la fusion en 1935 du BOC et de la Gauche communiste d’Espagne, la formation trotskiste animée par Andreu Nin. Il dirige l’hebdomadaire de la JCI et participe en 1937 à la fondation du Front de la jeunesse ouvrière révolutionnaire constitué par la JCI, les Jeunesses libertaires et diverses autres organisations de jeunesse.

Le 16 juin 1937, il échappe à une attaque des staliniens et forme avec Arquer, Molins i Fábrega, Gironella, Rodes et Farré Gassó, le second comité exécutif du POUM qui remplace la direction décimée par l’offensive stalinienne. Il participe à la mise en place de la résistance à la répression et de la campagne internationale en faveur d’Andreu Nin et des dirigeants incarcérés. Rédacteur en chef de l’hebdomadaire clandestin Juventud Obrera, il est arrêté en avril 1938 et incarcéré à Barcelone avec Juan Andrade, Julián Gorkin, Pere Bonet, David Rey et Gironella. Leur procès, le « second procès du POUM », n’aura jamais lieu. Barcelone tombe. Les dirigeants du POUM sont évacués et passent en France en février 1939. L’exil commence.

En résidence surveillée à Paris et à Chartres, il fait partie du comité exécutif du POUM qui tente de réorganiser le parti en exil et en Espagne tout en maintenant des relations avec les organisations politiquement proches de France, d’Europe et d’Amérique. Arrêté à Montauban en février 1941, il est condamné par un tribunal militaire français à vingt ans de travaux forcés. Libéré le 19 juillet 1944 après l’assaut d’un groupe de partisans de la Résistance contre le bagne d’Eysses, il reste au maquis avant d’organiser, avec des militants de la CNT et du POUM, une unité de guérilleros espagnols, le bataillon Liberté. Sous les ordres du commandant Santos, militant de la CNT, ce bataillon Liberté tout en rencontrant des difficultés de tous ordres avec la résistance communiste française fournit des armes aux organisations politiques espagnoles telles que le PSOE et la CNT et participe aux combats contre la Milice et les troupes allemandes. Il participe notamment à la libération d’Agen et de Marmande puis aux combats de la Pointe-de-Grave. Démobilisé en avril 1945, Wilebaldo Solano se consacre à la réorganisation du POUM et à la publication de La Batalla à Bordeaux.

Il se rend clandestinement à Madrid et en Catalogne en 1947 avant d’être élu secrétaire général du POUM lors d’une conférence réunie à Toulouse et à laquelle participent des représentants de l’organisation illégale espagnole et des groupes formés en exil, en France, en Afrique du Nord et en Amérique latine. Il dirige La Batalla, considéré comme l’un des meilleurs journaux espagnols de l’émigration, et fonde la revue Tribuna Socialista en 1960 tout en travaillant à l’Agence France Presse de 1953 à 1981. En 1976, il s’oppose à la dissolution du POUM et à l’entrée dans la social-démocratie et se prononce en faveur du rassemblement des groupes qui s’inspirent du marxisme révolutionnaire.

Wilebaldo Solano participe dans les années 1980 à la création de la Fondation Andreu Nin qui se fixe comme objectifs la réhabilitation des victimes du stalinisme espagnol, la vérité sur l’énigme de sa mort et la défense du socialisme révolutionnaire : « Il nous semble que l’un des drames de la gauche espagnole au cours de la dernière étape du franquisme provient de la déconnexion entre les nouvelles générations, de sensibilité socialiste radicale, et les cadres politiques du POUM dont elles n’ont pas utilisé la riche expérience. Wilebaldo Solano est parmi ceux qui n’ont cessé de faire tout leur possible pour que les liens entre les générations ne soient pas rompus. »

L’une des parties de l’ouvrage est consacrée à Andreu Nin, ancien secrétaire général de l’Internationale syndicale rouge, à son assassinat par un groupe de tueurs staliniens dirigé par Orlov, comprenant, outre des militants du Parti socialiste unifié de Catalogne (PSUC) - la succursale de la 3e Internationale en Espagne -, un nommé Gerö, qui deviendra ministre de la démocratie populaire de Hongrie après la Deuxième Guerre mondiale. Tout cela a été révélé grâce à la longue marche de l’enquête pour la vérité et à l’action persévérante de la Fondation Andreu Nin. On y apprend le rôle, ou plus exactement la complicité, de bien des vedettes staliniennes d’alors, notamment Togliatti et son adjoint Luigi Longo, alors commissaire général des Brigades internationales.

La Révolution espagnole est de ces grands récits dont le souffle et les questionnements éclairent bien des combats quotidiens. Pour s’en convaincre, il n’est que de constater l’immense succès populaire qu’a rencontré en Espagne, mais aussi dans de nombreux pays, Land and Freedom, le magnifique film de Ken Loach. Wilebaldo Solano est un acteur et un témoin passionné de ce temps. Il a collaboré personnellement avec Nin et a consacré une partie de sa vie à le réhabiliter et à se battre pour que la lumière soit faite sur sa mort. Mais pour lui, la vérité acquise ne suffit pas. Il lui faut dire et redire le combat du POUM, l’espoir d’une révolution qui aurait libéré les usines et la terre d’Espagne, une révolution qui aurait pu gagner la France, bousculer l’Italie fasciste, l’Allemagne nazie et la dictature stalinienne.

L’histoire et les « forces obscures » en ont décidé autrement. La nuit franquiste s’est abattue sur l’Espagne tandis que montaient au firmament les étoiles jumelles, le fascisme et le stalinisme. Dans la guerre qu’elles se sont livrées sur les décombres de la révolution, Wilebaldo Solano n’a renoncé à rien. Il a combattu l’une et l’autre de ces maudites étoiles, sans oublier le soleil vert du capitalisme, pour qu’un nouvel astre puisse se lever. La révolution socialiste et l’émancipation de l’humanité restent son horizon et son livre est un pavé incandescent qu’il jette à la figure du vieux monde.

Le curé franquiste de Villablino qui clamait en chaire aux familles des fusillés que « les rouges sont de tels démons que même la terre n’en veut pas et les rend » avait raison. Les démons sont de retour et la Terre ne veut que la Liberté.