Entre saine prudence, réflexes partisans et improvisation intellectuelle, une partie de la gauche hésite à se positionner sur le processus sécessionniste catalan, pourtant porté par de nombreux progressistes locaux. Analyse d’une perte de repères.

Cet article a été publié initialement sur le site de la revue belge Politique et fait suite aux billets « l’indépendance vue de gauche (1 et 2) », rédigés par Henri Goldman.)

« Les partis socialistes qui ne prouveraient pas […] qu’ils affranchiront les nations asservies et établiront leurs rapports avec elles sur la base d’une alliance libre — et l’alliance libre est une formule mensongère si elle n’implique pas la liberté de séparation — ces partis trahiraient le socialisme.»

Lénine, La révolution socialiste et le droit des nations à disposer d’elles-mêmes, 1916

En choisissant la voie de la répression, le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy n’a pas traité la Catalogne comme une composante de la communauté nationale à convaincre, mais comme une province rebelle à soumettre. Érigeant le respect de l’ordre constitutionnel en valeur cardinale, le conservateur s’est donc livré à un déchaînement inédit dans un pays de l’Union européenne (UE) : arrestations de ministres et de militants pour raisons politiques, censure, menaces de mort contre le chef de file indépendantiste Carles Puigdemont, répression policière inouïe du référendum du 1er octobre, suspension des institutions autonomes… La brutalité déployée n’a d’égale que la violence consistant à maintenir de force une communauté dans le giron national.

On aurait dès lors pu s’attendre à ce que les forces engagées dans la lutte contre les rapports de domination ne se bornent pas à condamner leur seule expression physique. À de notables exceptions – à trouver, pour la plupart, au sein de la mouvance séparatiste de gauche et trotskyste –, c’est pourtant cette attitude qui a prévalu parmi les organisations et partis s’inscrivant dans le sillage du mouvement ouvrier. Opposés à la gestion autoritaire du conflit par Madrid, ceux-ci se sont montrés beaucoup plus réservés sur le fond de l’affaire, à savoir le droit, pour une communauté sous-nationale, de déterminer librement son avenir.

Cet attentisme de la part d’une famille politique attachée à la solidarité internationale peut étonner. Il reflète son malaise à saisir une situation éminemment complexe qui brouille les frontières traditionnelles. Tentons dès lors d’analyser plus en avant les principaux arguments avancés pour le justifier.

Partant de l’interprétation juridique dominante du droit à la séparation, réservant celui-ci aux peuples colonisés, certains contestent qu’il puisse s’appliquer à la Catalogne. Cette conception restrictive ne fait guère consensus, certains lui opposant le droit de chaque peuple à l’autodétermination et au libre développement, garanti notamment par l’article 1er des Pactes relatifs aux Droits de l’Homme. Dans cette perspective, un processus sécessionniste unilatéral ne serait acceptable que dans la mesure où les droits fondamentaux ne sont pas respectés. En d’autres termes, l’autodétermination externe devient légitime quand l’autodétermination interne fait défaut.

L’indépendantisme catalan entre-t-il dans ce cadre ? L’existence d’un peuple catalan ne fait guère de doute. Il se fonde sur une société distincte, unie par la langue, la culture, l’histoire et, surtout, par la volonté de « faire société ». Sa reconnaissance en tant que « Nation historique » est consacrée par la Constitution espagnole de 1978. Établir que ses droits fondamentaux ne sont pas assurés par les structures institutionnelles actuelles est moins évident. Individuellement, les Catalans jouissent en effet des droits civiques et politiques garantis à chaque citoyen espagnol. La Generalitat (institutions autonomes) bénéficie, pour sa part, d’une large marge de manœuvre pour faire respecter leurs droits collectifs. Ceux-ci sont néanmoins menacés par la domination de Madrid à au moins deux égards.

D’un point de vue culturel d’abord. La grande autonomie culturelle dont dispose actuellement la région ne doit pas faire oublier que les avancées obtenues n’ont pas été octroyées de gaieté de cœur par le pouvoir central. Les résistances madrilènes ont été particulièrement virulentes quant à l’emploi du catalan, question particulièrement sensible pour une population privée de l’usage de sa langue dans les lieux publics et l’administration sous le régime franquiste (1939-1975).

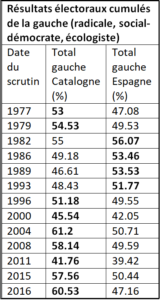

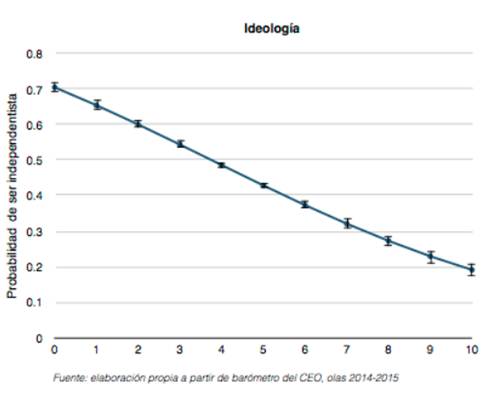

Sur le plan politique, les Catalans se situent plus à gauche que le reste du pays. Lors du dernier scrutin législatif de 2016, le résultat cumulé des forces allant de la gauche radicale à la social-démocratie y atteignait 60.53 %, soit 13 points de plus que la moyenne nationale. Ces aspirations progressistes, héritière d’une longue tradition ouvrière lourdement réprimée par le franquisme, ont régulièrement conduit les Catalans à se trouver en porte à faux avec les options plus conservatrices de Madrid, en particulier depuis le retour aux affaires du Parti populaire (PP) en 2011. Les arrêts du Tribunal constitutionnel espagnol, invalidant les interdictions des corridas, de la fracturation hydraulique ou des coupures énergétiques pour impayés décrétées par Barcelone ont également contribué à accentuer ce décalage.

Cette exception catalane porte aussi sur le régime politique. En 2016, seuls 23.9 % des Catalans soutenaient l’institution monarchique, contre 75.1 % des Espagnols. Ce point qui semblerait anecdotique ailleurs ne l’est pas en Espagne, où la royauté fut désignée par les élites franquistes pour préserver l’unité nationale. Elle continue de nos jours à exercer un rôle dans le débat public. Ainsi, le réquisitoire anti-indépendantiste froid et martial prononcé le 3 octobre par le roi Felipe VI a été interprété par beaucoup de Catalans comme une énième émanation de l’autoritarisme madrilène, loin du rôle rassembleur attendu d’un monarque constitutionnel.

Alors que la reconnaissance des droits collectifs nationaux faisait partie intégrante du contrat social postfranquiste, les offensives conservatrices ont contribué à miner ce dernier. En 2010, le Tribunal constitutionnel censurait le statut d’autonomie de 2006 de la Generalitat, entravant frontalement sa marge de manœuvre. L’arrivée au pouvoir du PP en 2011 en pleine crise économique allait, pour sa part, s’accompagner d’une recentralisation visant à couper dans les dépenses publiques régionales. Significativement, ces deux phénomènes conduiront à stimuler comme jamais le sentiment indépendantiste. Sans avoir rien de commun avec les contextes coloniaux présents et passés, les offensives contre les droits collectifs des Catalans en tant que peuple n’en sont pas moins tangibles. Ils constituent dès lors une base susceptible de fonder un projet d’autodétermination.

La hausse du sentiment indépendantiste correspond à la censure du statut d’autonomie par le Tribunal constitutionnel en 2010 et à l’arrivée au pouvoir des conservateurs en 2011

Une autre réticence majeure de la gauche provient du sentiment, largement dominant dans le débat public, d’avoir affaire à un « égoïsme de riche ». Cette perception est portée à son paroxysme dans un pays comme la Belgique, ou les velléités indépendantistes flamandes se confondent avec les offensives patronales visant à démanteler les espaces nationaux de solidarité[1]. Ce schéma de pensée associant processus sécessionniste à logique de repli conduit souvent à englober un grand nombre de mouvements qui, hormis l’aspiration à l’indépendance, ne partagent pas grand-chose. Tout projet national doit en effet être analysé à l’aune des rapports sociaux qui les sous-tendent et de leur « contenu de classe ».

D’un point de vue purement factuel, nul ne pourra contester qu’on ait ici affaire à une région économiquement dominante. De fait, la Catalogne représente 16 % de la population pour 25 % du PIB et accuse un déficit fiscal de 4 à 8 % par rapport au reste du pays. Dans ce contexte, une partie des catégories nanties voient dans l’indépendance un moyen de limiter leur contribution à la solidarité nationale, aspiration relayée, au niveau politique, par le slogan « l’Espagne nous vole » de la droite catalaniste.

La thématique des transferts ne constitue toutefois que l’une des dimensions de l’argumentaire indépendantiste. Il n’est pas dirigé, comme dans le cas des nationalismes flamands ou d’Italie du Nord, contre les régions plus pauvres, mais plutôt contre le gouvernement espagnol, dont l’attitude n’a pas franchement contribué au consentement à l’impôt. On l’a dit, l’envol du sentiment séparatiste correspond à une accélération des offensives centralisatrices de Madrid, et non à une quelconque hausse devenue brusquement insupportable des transferts financiers.

Si la question du déficit fiscal est bien présente dans le débat, il s’agit surtout de s’en servir pour disposer davantage de leviers politiques. Comme le soulignait le journaliste Romaric Godin en 2014 dans la Tribune,

elle ne s’est pas posée « en “négatif”, autrement dit sur le refus de la solidarité, mais en “positif” : donner à la Catalogne la capacité de mener une vraie politique économique et sociale autonome ».

Cette demande s’est faite d’autant plus pressante que grandissait le fossé entre les politiques d’austérité conduites par Madrid et les préférences socioéconomiques catalanes. L’absence de mesures susceptible de le résorber est le principal carburant d’un mouvement pluriel, uni autour du mot d’ordre de « droit de décider ».

Corolaire du point précédent, l’image d’un mouvement guidé par les forces sociales et politiques libérales et conservatrices alimente l’idée selon laquelle le conflit catalan ne concernerait pas la gauche. À bien des égards, cette intuition n’est pas dénuée de fondement. Longtemps, le centre droit autonomiste de Convergence et Union (CiU, futur PdeCAT), conduite par Jordi Pujol, est parvenu à incarner le parti le plus à même de défendre les intérêts de la Catalogne, en dépit de l’inclinaison plutôt progressiste de la région. Le fait que M. Puigdemont fasse figure de principal opposant de M. Rajoy alimente la thèse d’une querelle interne à la droite.

En réalité, la droite catalaniste ne s’est convertie que tardivement à l’option indépendantiste.

« Avant 2012, elle avait toujours eu la sécession en horreur, mais son dirigeant Arthur Mas perçut la vague indépendantiste venue de la rue – alimentée par une austérité associée à Madrid – un moyen de faire oublier les scandales de corruptions qui l’avait placé dans l’échelle de l’opprobre »

note Sébastien Bauer dans les colonnes du Monde diplomatique. Dans les faits, l’option indépendantiste a longtemps été portée dans l’arène parlementaire par la Gauche républicaine de Catalogne (ERC), formation locale majeure de la période préfranquiste. En dépit de sa participation aux mesures d’austérités mises en place par la communauté autonome, ce parti d’inspiration social-démocrate défend la sécession comme moyen de consolider un État-providence menacé par Madrid. Sa percée s’inscrit dans un glissement de la société vers un indépendantisme à dominante de gauche, qui s’est également traduite par la fondation, en 2011, de l’Assemblée nationale catalane (ANC), qui surpasse désormais en nombre l’association historique de la bourgeoisie Omnium cultural.

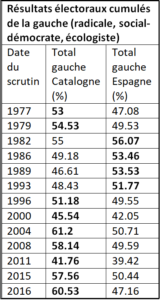

Prenant acte de ce réalignement des équilibres internes au camp indépendantiste, le PdeCAT a formé avec ERC et diverses organisations de la société civile la coalition JuntsPelSi (ensemble pour le oui), dédiée à la promotion du projet national lors des élections régionales de 2015. Si la tête de liste échut au centre droit, la gauche républicaine imprima néanmoins sa marque, inscrivant notamment l’idée de « république sociale » dans la future question référendaire. L’alliance transpartisane obtint 62 députés sur 135, auxquels s’ajoutent les 10 élus du parti municipaliste anticapitaliste de la Candidature d’Unité populaire (CUP), essentiels pour disposer d’une majorité en faveur de la sécession.

La droite minoritaire dans le camp indépendantiste

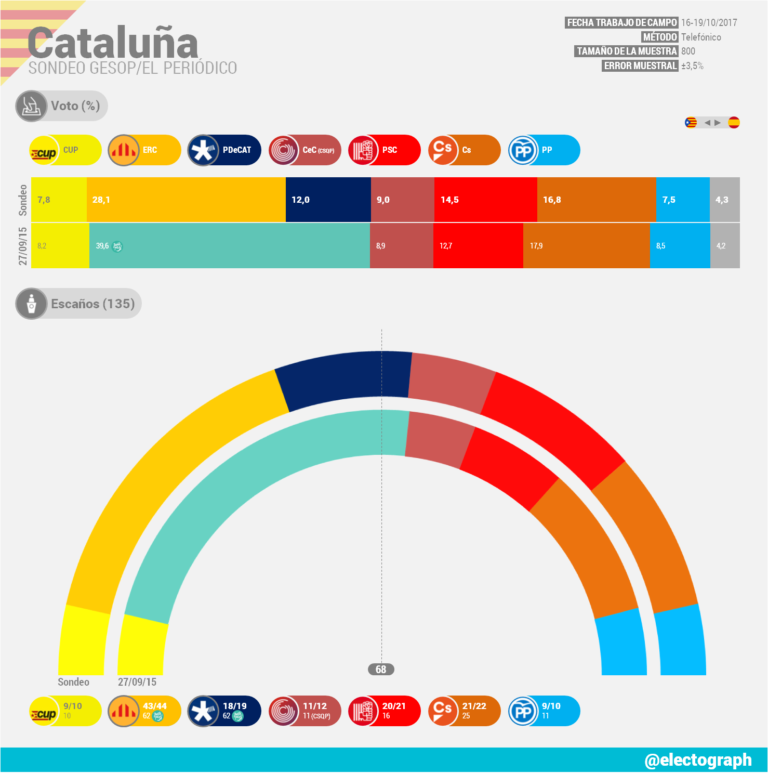

Une récente enquête d’opinion testant l’hypothèse de candidatures séparées des composantes de JuntsPelSi infirme la thèse d’un nationalisme ancré à droite : le PDeCAT récolterait seulement 12 % des voix, contre 28.1 % pour ERC et 7.8 % pour la CUP. Si les partisans du maintien de l’unité du royaume figurent de part et d’autre du spectre politique local, une étude réalisée en 2015 établit toutefois une nette corrélation entre le positionnement à gauche et la propension à l’indépendantisme.

Le tableau est plus nuancé en ce qui concerne les camps sociaux. Contrairement aux projets souverainistes québécois, soutenu par la majorité du monde syndical, et flamand, intimement lié aux intérêts économiques dominants, le clivage centre-périphérie ne se superpose qu’imparfaitement à l’antagonisme possédant-travailleur. Bien que le grand patronat soit viscéralement opposé à l’idée d’indépendance, peu de syndicats locaux manifestent leur sympathie pour l’option sécessionniste. Pour l’essentiel, celle-ci est portée par les classes moyennes et la jeunesse, les catégories populaires étant globalement sous-représentées.

La méfiance envers le phénomène sécessionniste, voire avec le fait régional, revient régulièrement dans le débat à gauche, en particulier dans son aile radicale. Les revendications autonomistes sont perçues comme une façon de s’attaquer aux prérogatives de l’État et à faciliter la pénétration du capital globalisé. Cette position fut notamment exprimée par le communiste Patrick Le Hyaric qui fustigea, lors d’une intervention à la tribune du Parlement européen consacrée au référendum du 1er octobre,

une « Europe fédérale de régions en concurrence, sous domination encore plus grande des puissances industrielles et financières ».

Corrélation entre sentiment indépendantiste et positionnement politique à gauche

À l’appui de cette thèse, on notera le long passif de l’UE à encourager les processus sécessionnistes dans les États réputés hostile au libre marché, comme la Yougoslavie. Il est également certain que la création d’États de taille réduite peut constituer une corde de plus à l’arc du grand capital, susceptible de renforcer la course généralisée vers un abaissement des normes sociales, salariales et écologiques . Il est tout aussi vrai que l’Europe des régions fait partie intégrante de l’idéologie de certains partis indépendantistes, pour qui les transferts de compétence vers l’Europe et vers les échelons sous-nationaux doivent précipiter l’évaporation de l’État central.

Soutenir qu’il s’applique au cas catalan relève en revanche de l’aveuglement idéologique. Les institutions européennes (Parlement, Commission, Conseil) ont manifesté, souvent jusqu’à l’écœurement, leur appui inconditionnel à l’intégrité territoriale de l’Espagne. L’idée que le grand capital aurait, partout et toujours, intérêt à l’affaiblissement des États se heurte également au mur du réel. Les mises en scène des délocalisations des sièges sociaux des banques et entreprises catalanes, parfois organisées en concertation étroite avec le pouvoir, montrent au contraire qu’il n’a, ici, aucune intention de fragiliser un partisan aussi zélé des recettes néolibérales.

Il est souvent objecté par les opposants d’un droit à la sécession que celui-ci pourrait provoquer une succession exponentielle de velléité indépendantiste. C’est oublier que le droit à l’autodétermination n’implique pas forcément la séparation, mais la possibilité de celle-ci. Dans un État plurinational, elle constitue incontestablement le meilleur moyen de forcer l’État central à assurer le respect de chaque entité.

Consciente que « la Nation ne peut pas être une camisole de force », selon les mots du leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, une partie significative de la gauche s’essaye à un juste milieu. Reconnaissant le droit à l’autodétermination, elle se prononce contre la sécession, y opposant la proposition d’un profond changement économique, social et démocratique à l’échelle nationale. Aussi conditionnent-ils l’indépendance à l’organisation d’un référendum offrant toutes les garanties de régularité, ce qui nécessite un accord avec Madrid. C’est notamment la position de la Gauche unie (IU), de Podemos et de la maire de Barcelone, Ada Colau, dont la position renvoyant dos à dos les deux camps fut massivement relayée sur les réseaux sociaux au soir de la déclaration unilatérale d’indépendance et de la mise sous tutelle de la région.

Cette attitude de principe, qui concilie droits des peuples et internationalisme, semble la plus conforme aux idéaux d’émancipation portés par le mouvement ouvrier. Elle se révèle cependant totalement inopérante à ce stade du conflit. En dépit des appels répétés au dialogue et des mesures de bonnes volontés prises par le camp catalaniste, le gouvernement central s’est montré sourd à toutes les demandes de réforme institutionnelle susceptible de satisfaire leurs aspirations. De fait, l’absence de garanties nécessaires à la consultation du 1er octobre n’est pas de la responsabilité de la Generalitat, mais de la répression des autorités madrilènes, fermant la voie à tout règlement concerté de la question. Les postures d’équidistance entre le fort et le faible ne peuvent, dans ce contexte, qu’aboutir à consacrer les rapports de forces existants, et donc à consolider la position du premier.

Au surplus, opposer la légalité catalane à la légalité espagnole en conditionnant l’autodétermination à l’accord de Madrid comporte une contradiction dans les termes. Comment justifier, d’un point de vue démocratique, que des décisions prises par les premiers concernés puissent dépendre d’un ordre politique externe ? Cet argumentaire n’est pas sans évoquer la ligne campée par les zélateurs de la rigueur budgétaire en 2015, condamnant la volonté exprimée par le peuple grec de rompre avec l’austérité au motif qu’il contrevenait au choix du reste de l’Europe… de piétiner celui des Grecs.

Le processus sécessionniste catalan pose d’indéniables questions, que les forces favorables au changement social sont parfaitement en droit de soulever. Mettre entre parenthèses la thématique socioéconomique au nom d’intérêts nationaux communs supposés représente un mécanisme de diversion usé jusqu’à la corde par la droite catalaniste. L’approche « gradualiste » de la gauche indépendantiste, qui accorde la priorité au changement institutionnel, comporte, par conséquent, le risque d’affaiblir les classes laborieuses. À cet égard, l’absence de convergences entre la CUP et les émanations locales et nationales de Podemos, en principe favorable à l’autodétermination, en dit long sur les errements stratégiques et politiques de ces deux formations.

Renvoyer dos à dos les camps en présence est en revanche difficilement compréhensible au vu de leur nature respective, très justement résumée en ces termes par Josep Maria Antentas dans la revue Jacobin : « D’un côté, un gouvernement central réactionnaire et antidémocratique refuse le droit à l’autodétermination et la demande démocratique de tenir un référendum. De l’autre, une demande démocratique exprime une désaffection de long terme à l’encontre de la structure de l’État espagnol. »

Des nationalistes flamands manifestent contre la répression policière au lendemain du référendum du 1er octobre

L’incapacité à comprendre les formes de dominations qui ne sont pas directement liées à la question sociale fut, historiquement, source de bien des rendez-vous manqués de la gauche. Cette dernière sera-t-elle une fois de plus victime de ses angles morts idéologiques ? Constater, en Belgique, que les principales marques de solidarités concrètes manifestées au peuple catalan soient venues de la droite indépendantiste la plus réactionnaire et non des forces progressistes apporte, sans doute, un début de réponse.

[1] L’eurodéputé belge Philippe Lamberts se montrant ainsi nettement plus dur avec les indépendantistes catalans que sa co-présidente à la tête des Verts européens, l’allemande Ska Keller.