Depuis la fin de l’année 2019, l’épidémie de coronavirus s’est muée en pandémie mondiale. Initiée dans la province de Hubei, elle s’est répandue en quelques semaines dans la plupart des pays de la planète. Au 9 avril 2020, un million et demi de personnes sont officiellement infectées – certaines estimations jugent la proportion décuplée – tandis que 100 000 personnes en sont décédées. Près de 3 milliards d’individus connaissent une situation de confinement, afin de ralentir la diffusion de l’épidémie et d’éviter la saturation des services hospitaliers.

Dans ce contexte de crise, nombre d’analystes pointent les erreurs d’appréciation initiales, sur fond d’impréparation structurelle et d’ajustements budgétaires (Marichalar, 2020 ; Torny, 2020). L’épisode des masques – présentés comme inefficaces par le gouvernement français dans un premier temps avant d’être considérés comme indispensables – témoigne avec acuité des contradictions et évolutions du discours public.

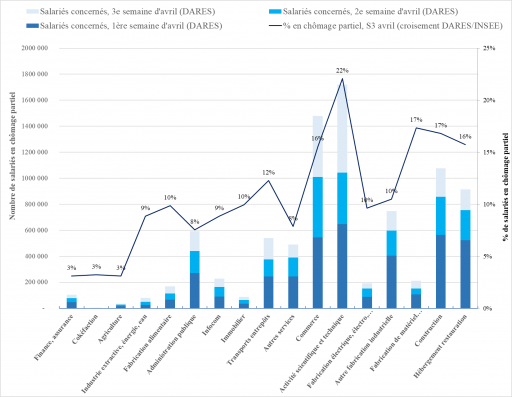

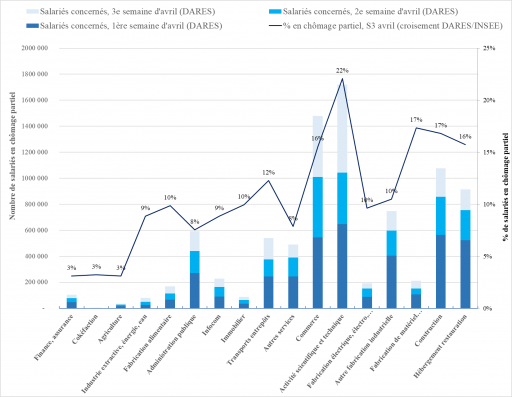

La cristallisation autour de l’action gouvernementale, symbolisée par le rite quotidien de la conférence de presse télévisée sur l’évolution de l’épidémie, ne doit pour autant pas occulter les conduites et les initiatives issues d’autres acteurs du monde social. Comme l’illustre le suivi hebdomadaire de la DARES, le marché du travail est profondément affecté par le confinement : depuis la seconde semaine d’avril 2020, plus de 6 millions de salariés sont concernés par des demandes de chômage partiel, essentiellement au sein de TPE-PME [très petites entreprises, petites et moyennes entreprises].

Sous l’effet de cette mesure et des risques provoqués par l’épidémie, les clivages qui structurent le monde du travail semblent s’exacerber. Alors que la France sort de l’un des conflits professionnels les plus longs de son histoire, succédant lui-même à l’épisode inédit des Gilets jaunes, une nouvelle séquence de tensions sociales traverse les entreprises et les marchés.

Elles sont peu audibles, car les capacités collectives d’organisation sont limitées par les risques pandémiques et que les collectifs salariés sont largement atomisés par le chômage partiel, le télétravail et les ruptures de contrat. Mais comment ces tensions sont-elles structurées et qui opposent-elles ? Sont-elles susceptibles d’exercer un effet au-delà de la crise sanitaire ?

Si les données sont encore rares et parcellaires, certaines révèlent les conflits importants qui animent le salariat aujourd’hui et prennent une ampleur et une visibilité inédite à l’occasion de la crise. En plus de souligner l’échec de politiques publiques de « rationalisation » de la santé et de réduction des coûts, elles révèlent aussi l’étendue et la faillite d’un modèle économique centré sur des logiques de profit « désencastrées » d’autres réalités économiques et sociales (Polanyi, 1983), comme ici la santé publique.

À côté des conflits capital-travail autour de la production de l’équipement sanitaire et de la caractérisation des dangers professionnels, cette crise met au jour une réalité du monde du travail moins connue du grand public : la « conscience salariale » de travailleurs et de syndicalistes, soucieux de concilier leur santé, une production économique viable et des objectifs d’intérêt général. En ce sens, elle constitue un observatoire des pratiques différenciées entre entreprises, selon le degré de démocratie sociale exercée.

Les principes et pratiques d’économie politique qui guident la mondialisation sont désormais bien documentés. Depuis quarante ans, on ne compte plus les reportages et les enquêtes sociologiques sur les effets économiques, sociaux et écologiques d’un système d’échanges fondés sur des principes de gains de productivité et profits à court-terme, qui sacrifie des entreprises viables (Auvray et al., 2016 ; Baud, Chiapello, 2015 ; Benquet, Durand, 2016 ; Biondi et al., 2007 ; Collectif du 9 août, 2017 ; Cordonnier, 2006 ; Deshayes, 2010 ; Gallot, 2015…).

La crise du coronavirus jette néanmoins une lumière crue sur des oppositions objectives : l’horizon temporel et les visées économiques des propriétaires privés ne coïncident pas avec les besoins sanitaires de la population. Pire, les exemples se succèdent de liquidation d’outils de production dont le besoin est pourtant criant en période de crise sanitaire. Les taux de profit moyens et leurs délais brisent le volet industriel de la santé publique, comme le rappellent trois exemples récents.

Le site de Gerzat, dans le Puy-de-Dôme, a longtemps produit des bouteilles d’oxygène, hautement stratégiques pour les hôpitaux (ou les pompiers, à l’heure des incendies de masse). Alors qu’il s’agissait du seul site de production sur le continent européen et que la pénurie frappe désormais l’Italie, après l’Iran et la Chine, la société britannique Luxfer a organisé sa fermeture afin de créer des retards d’approvisionnement et ainsi d’accroître ses marges. Le manque de bouteilles est de plus en plus criant et montre bien le décalage entre les attentes des propriétaires financiers et les besoins de la population dans le cadre d’une crise sanitaire à dimension respiratoire. Face à cela, les salarié·e·s occupent le site pour maintenir en état de marche l’outil de production : si l’emploi est une donnée de l’affrontement entre employeurs et salarié·e·s, l’équipement sanitaire est enjeu tout aussi fort.

Une telle ligne de fracture se retrouve à l’usine de Plaintel. Située dans les Cote-d’Armor, cette usine est l’unique site français de masques FFP : grâce à un très haut niveau de filtration, ces protections sont les plus adéquats pour protéger les professionnels face aux bactéries comme aux aérosols. L’État s’y approvisionnait pour constituer des stocks. Mais le rachat du groupe Sperian par le groupe Honeywell a signifié l’intégration de l’usine dans un groupe mondial… Les premiers plans de licenciements interviennent rapidement, puis le chômage technique et finalement la liquidation totale à l’été 2018, avec les 38 derniers salariés. Or, le rapport d’audit financier conclut bien au caractère rentable du site – dont la fermeture est plutôt motivée par le souci d’augmenter le dividende par action et la valorisation boursière totale du groupe. Face à ce démantèlement industriel, impossible aux salariés d’entretenir le capital fixe, car Honeywell s’empresse de tronçonner les machines et de les envoyer à la casse. Ainsi, l’enjeu n’est pas tant la rentabilité que le niveau comparé de rentabilité avec d’autres activités parallèles possédées : elle est donc le produit de la multipropriété industrielle.

En outre, le site de Péters Surgical à Bobigny fermera au mois de juin 2020, entraînant le licenciement de 60 des 134 salariés – malgré un bénéfice net de 6 millions d’euros en 2018, en parallèle de 600 000€ de subventions par le CICE. Ce site produit des sondes de réanimation uniques en Europe, car entourées d’une gaine de protection qui préserve le personnel soignant de toute éclaboussure. Elles sont recherchées par les hôpitaux de tout le continent. Mais la rentabilité sera accrue en transférant la production en Inde, plutôt que de s’adapter aux nouvelles normes européennes sur le produit médical.

Avec la pénurie générale d’équipement sanitaire approprié (respirateurs, tests, masques protecteurs…), une dynamique spéculative voit le jour, au cœur des plans publics de crise. Non seulement la logique actionnariale a limité les ressources disponibles pour faire face à la pandémie, mais elle a créé une situation d’envolée des prix.

La concurrence fait rage entre acheteurs publics, qu’il s’agisse d’État, de collectivités ou d’infrastructures sanitaires, soucieux de se procurer le matériel nécessaire (Folliot-Lalliot, 2020). Les sites d’enchères en ligne sont fréquentés par les centrales d’achats privées et publiques – et l’usage de ce mode de transaction rallonge les délais d’accès au matériel requis de plusieurs semaines, le temps que les enchères se stabilisent. Ils privent aussi certaines collectivités de toute protection, lorsque les responsables des achats délivrent avec quelques dizaines de minutes de retard des autorisations d’achat déjà caduques.

Dans ce cadre tendu, les prix s’envolent et le marché noir s’étend. En effet, une proportion croissante d’équipement est acquise de gré à gré, ce qui implique des arrangements de coulisse, du favoritisme déguisé ou même des malversations financières. Les exemples abondent d’intermédiaires qui achètent directement de l’équipement en gros sur les tarmacs d’aéroport, au prix fort, afin de les revendre à l’unité ailleurs. Quant aux banques étasuniennes d’investissement, plusieurs poussent d’ores et déjà les fournisseurs médicaux à augmenter leurs prix de vente, profitant d’une clientèle « captive », privée du temps nécessaire pour faire jouer la concurrence.

Lorsqu’ils fournissent des équipements de protection aux salariés, les grands employeurs redoublent les difficultés publiques d’accès à des masques. Ainsi, Airbus réouvre déjà ses sites, au prix de la commande de 20.000 masques, en plus des stocks préalablement constitués et des milliers de commandes qui s’ensuivent tout au long de la chaîne des sous-traitants. Le souci de l’activité à tout prix préempte de l’équipement qui fait défaut aux soignants.

En conséquence, face au manque, des milliers de salarié·e·s – ou leurs proches – procèdent de façon artisanale : ils économisent le matériel, dépassent les dates de péremption, le réutilisent malgré les recommandations inverses, ou même fabriquent et désinfectent eux-mêmes des équipements de protection. Serait-ce un nouveau mode de plus-value en temps de crise, qui augmente la partie non-rémunérée du temps de travail nécessaire à la production ?

Si les logiques actionnariale et spéculative désarment l’industrie sanitaire, elles redoublent aussi les prises en charge hospitalières, en mobilisant de la main-d’œuvre dans des espaces exigus ou des activités de face-à-face. Amazon l’illustre à la perfection, avec une explosion des taux de profit concernant la livraison de jeux vidéo, d’outils bureautiques ou d’objets électroniques, avec pour corollaire la contamination de plusieurs salarié·e·s, qui allongent les flux de prise en charge hospitalière.

Une partie du salariat est ainsi mobilisée à des tâches dont l’utilité publique ou la non-substituabilité demeurent discutables et concourt à l’engorgement des services sanitaires. Loin de restreindre la mobilisation de la force de travail, les récentes décisions gouvernementales accroissent l’exposition de la main-d’œuvre, en autorisant des dérogations à la durée horaire d’emploi et aux repos calendaires et dominicaux dans les secteurs « nécessaires à la continuité de la vie sociale », ce qui ouvre un nouveau champ d’interprétation et de controverses dont la résolution sera bien postérieure aux décisions patronales du moment.

Finalement, on peut faire l’hypothèse que la pandémie aura des conséquences sanitaires d’un ordre plus classique, psychologique ou physiologique, avec la connexion permanente, la suspension généralisée des congés et des repos dans certains secteurs qu’organisent les mêmes ordonnances gouvernementales – sans même parler de l’intensification du travail des soignant·e·s. Des employeurs exigent désormais des salarié·e·s qu’ils convertissent leur période de confinement en congés payés, ou privilégient la liquidation des congés payés à des demandes de chômage partiel.

Dans certaines situations, l’extorsion de travail gratuit prend une forme inédite : les salarié·e·s renvoyé·e·s à domicile ont continué à travailler, persuadés d’être couverts par un statut de chômage partiel, alors qu’ils·elles étaient effectivement déclaré·e·s en congés payés. Deux conséquences à tout cela. En premier lieu, le travail salarié est troqué pour du travail domestique sans aucune compensation. En second lieu, les périodes effectives de repos des salarié·e·s disparaissent, ce qui pèsera lourdement dans les mois à venir sur les conditions de vie des travailleurs·ses, via la médecine du travail ou le secteur hospitalier généraliste.

Les attentes d’une partie du patronat, notamment au sein des grands groupes, heurtent donc sur plusieurs points les préconisations émises par les professionnels de santé et leurs capacités d’absorption de la demande médicale. La confrontation entre ce type de décisions et les recommandations syndicales ou coopératives souligne une dichotomie entre les intérêts du capital et du travail. Loin de se réduire aux seules questions de l’emploi et des revenus, la « conscience salariale » apparaît étroitement liée à un sens de l’intérêt général, qui concourt actuellement à aider la lutte sanitaire.

La sociologie du travail s’est employée ces dernières décennies à renseigner les effets délétères des politiques néolibérales sur l’activité, les conditions de travail et l’emploi, autant dans le secteur privé que public (Castel, 1995 ; Cartier, 2003 ; Roupnel-Fuentes, 2011 ; Collectif du 9 août, 2017). La sociologie du syndicalisme a longtemps suivi une trajectoire similaire ; face à l’échec des mobilisations et à l’effondrement des effectifs syndicaux, les spécialistes du champ syndical ont mis en lumière la faiblesse croissante des principaux leviers de défense des salarié·e·s contre les efforts du patronat et de l’État pour coller aux logiques économiques dominantes (Pernot, 2010, Denis, 2009 ; Andolfatto, Labbé, 2010).

Mais depuis une dizaine d’années, le syndicalisme est loin d’être resté inactif. Comme le montrent bien les travaux de Rémy Ponge (2018), les confédérations se sont emparées par exemple des enjeux de santé au travail, notamment la souffrance psychique et les Troubles musculo-squelettiques (TMS). A la faveur de collaborations fructueuses avec des universitaires[1] mais aussi de cabinets d’expertise (Gâche et al., 2013), on assiste à la multiplication d’initiatives afin d’améliorer la connaissance des effets sanitaires de l’activité de travail sur les salariés.

À la fin des années 2000, la CGT lance ainsi une enquête importante sur les conditions de travail à Renault. En collaboration avec des psychologues et médecins, les syndicalistes tentent de reformuler le rapport au travail, afin non seulement d’améliorer les conditions d’exercice de l’activité, mais également de transformer plus généralement les cadres de la mobilisation syndicale (Bonnefond, 2019). C’est probablement le syndicat Solidaires qui a mené l’action la plus connue du grand public : à la suite de la privatisation de France Télécom, SUD PTT a été le premier à alerter puis à renseigner le drame des suicides qui a frappé cette entreprise. Il a été l’un des acteurs clés du procès qui s’est tenu l’année dernière et a permis la condamnation des responsables de la société.

Plus globalement, les organisations syndicales participent à un travail de sensibilisation régulier par l’intermédiaire des Institutions Représentatives du Personnel (IRP), devenues les Comités Social et Economique (CSE). Des recherches ont montré en effet la corrélation entre travail syndical dans les Comités Hygiène Santé et Conditions de Travail (CHSCT) et l’existence de meilleures politiques de prévention dans les entreprises (Coutrot, 2009). Néanmoins, la fusion des IRP dans les CSE a considérablement affaibli le périmètre des enjeux sanitaires : alors que les CHSCT étaient obligatoires pour l’ensemble des entreprises de 50 salariés et plus, ce seuil est relevé désormais à 300 salariés avec les CSE.

Dans un contexte de forte anxiété, ce travail militant au long cours influence aujourd’hui la conduite de nombreux·ses salarié·e·s. Face à l’absence de protections dans l’emploi, de nombreux mouvements de contestation apparaissent ça et là. Au lendemain du premier jour confinement, des centaines de salarié·e·s des Chantiers de l’Atlantique refusent de reprendre le travail considérant que la direction ne propose que « des mesurettes » alors que la France se calfeutre.

À la Poste, un facteur sur cinq a exercé son droit de retrait, les syndicats dénonçant des mesures se réduisant à « une bouteille d’eau, un paquet de mouchoirs jetables et un sac-poubelle » ainsi que des pressions sur les salarié·e·s de la part de la direction. Cette dernière a finalement dû revoir l’organisation du travail, réduire le nombre de tournées et même fermer de nombreux bureaux de postes. Mais au-delà des mesures minimales de protection, de nombreux syndicats lancent des pétitions exigeant l’arrêt des activités non-essentielles et la réquisition du matériel médical.

Trois semaines après le début du confinement, dans certains secteurs comme l’automobile, des représentant·e·s de salarié·e·s s’opposent toujours à la reprise du travail pour les mêmes raisons, même si des négociations semblent aboutir par endroits, où les salaires sont maintenus en contrepartie de dons jours de congés.

Mais les problématiques sanitaires posées par le Covid-19 ne concernent pas seulement des travailleurs·ses bénéficiant d’une forte intégration salariale. Face à l’absence totale de mesures barrières et de distanciation sociale, les travailleurs·ses d’Amazon rejoignent ainsi la demande de fermeture d’activités non-vitales. Face au refus de la direction de leur droit de retrait, les élus CGT du site de Douai viennent même de porter l’affaire au tribunal en déposant plainte pour mise en danger d’autrui. Mieux, leur lutte dépasse le cadre national et est menée de concert avec des salariés européens et américains de la firme.

Même les travailleurs fortement précarisés, à l’instar des livreurs à vélo, réclament la suspension des activités de livraison alors qu’ils en tirent leurs seuls revenus. Ils demandent en contrepartie la création d’une indemnisation spécifique, pour pallier l’absence de rémunération subséquente. Récemment, la revue étasunienne Jacobin rappelait que les réactions salariales à la gestion capitaliste du Covid-19 sont loin de se réduire à la situation française, caractérisant un enjeu mondialisé.

Loin de l’image d’Épinal de syndicalistes aigris et contestataires par principe, de nombreux travaux ont montré les efforts de créativité et de propositions qui gouvernent l’action de militants syndicaux (Lojkine, 1996) : qu’il s’agisse de l’univers des services (Alfandari, 2017) ou de secteurs industriels plus traditionnels (Lomba, 2018, Sorin, 2018; Rouxel, 2019), les syndicalistes, y compris les plus « radicaux », formulent en permanence des propositions quant à la gestion d’entreprise, non seulement sur des points ayant trait à l’organisation du travail mais aussi sur les stratégies d’investissement, en particuliers lors de conflits sociaux.

Comme l’ont montré Gourgues sur l’usine Lip (2018), le Collectif du 9 août avec l’entreprise Molex (op.cit) ou nous-mêmes concernant des reprises d’établissements par des salarié·e·s en Argentine et en France (Quijoux, 2011; 2018), ces derniers·ères montrent non seulement des trésors d’ingéniosité économiques et juridiques pour sauver leur entreprise face à la menace de fermeture et aux logiques court-termistes qui les ont précédées, mais affirment souvent avec force l’utilité sociale de leur outil sur le territoires, en plus de le situer dans un horizon économique et social plus général.

Par rapport aux dirigeant·e·s de grands groupes souvent internationalisés, les salarié·e·s et leurs représentant·e·s ont une bien meilleure connaissance non seulement de leur activité en elle-même mais de son utilité et de son inscription dans un champ donné. Le gouvernement n’en est d’ailleurs pas dupe, qui reçoit par visioconférence les responsables de la CFDT, CGT, FO, CFE-CGC et CFTC plusieurs fois par semaine – mais les cantonne au rôle de lanceurs d’alerte et sources d’informations.

On retrouve dans cette crise de multiples exemples de cette conscience salariale. Le plus emblématique concerne les travailleurs·ses hospitaliers·ères. L’ampleur prise par la crise du Covid-19 résulte de politiques publiques de santé contestées depuis des années par le personnel hospitalier. L’année 2019 a été marquée par un mouvement de grève continu, regroupant toutes les strates hiérarchiques des professions soignantes, dans mouvement prolongeant la lame de fond de protestations collectives plus anciennes.

Comme le rappellent Juven, Pierru et Vincent (2019), ce mouvement révèle surtout une vision alternative aux politiques de « casse », menées depuis trente ans contre l’institution hospitalière, fondée sur la représentation de l’hôpital public comme un investissement productif plutôt qu’un coût stérile. Depuis le début du confinement, on ne compte plus les interventions médiatiques quotidiennes de soignant·e·s, qui dénoncent des conditions d’exercice déplorables et demandent un changement radical de paradigme pour la santé publique. Emmanuel Macron lui-même a repris des accents « providentiels » lors de l’annonce du confinement, appelant à défendre un hôpital public pour tous.

De nombreux autres groupes de salarié·e·s ont lancé des initiatives spectaculaires pour renforcer la lutte contre l’épidémie, notamment dans les structures productives hors de l’influence du capital financier ou fortement structurées par des syndicats. Si aucun collectif français n’a pris des mesures aussi radicales qu’en Tunisie (où des ouvrières ont décidé de s’auto-confiner pour fabriquer des masques pour la population) ou qu’en Argentine (où des entreprises sous gestion ouvrière ont lancé différentes initiatives solidaires, comme dans la production de masques et de gel hydroalcoolique à destination de leurs quartiers), les actions d’utilité publique ou de solidarité ont rapidement émergé.

Des initiatives salariales, inscrites dans un maillage associatif et territorial, ont ainsi émergé. Dans la Creuse, des couturières au chômage technique ont en effet répondu à l’appel d’une association d’aides à demande à domicile en leur fournissant des masques. Leur initiative s’est rapidement étendue à la fabrication de prototype de surblouses pour le personnel hospitalier, témoignant à la fois de la reconversion des hauts niveaux de qualification et d’un réseau territorial de solidarité. D’autres initiatives similaires ont vu le jour ailleurs en France.

Des initiatives issues du militantisme syndical ont également été lancées. À Marseille, des logiques de solidarité territoriales similaires, ont été mises en place dans les quartiers Nord : les salariés en grève d’un Macdonald ont décidé par exemple de mobiliser leur lieu de travail comme plateforme solidaire à destination des plus démunis·e·s.

Mais l’exemple probablement le plus emblématique de cette conscience salariale réside dans le projet actuel de relance du site Plaintel, l’usine de masques évoquées plus haut, fermées pour des raisons actionnariales. Depuis début avril, un projet de Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif est porté par des acteurs syndicaux, salariaux, associatifs et élus locaux. En défendant un modèle d’entreprise où le pouvoir est réparti entre différents collèges – salariés, collectivités territoriales, consommateurs, clients -, ils entendent à l’avenir subordonner la production aux intérêts de la collectivité.

Rien d’étonnant que les initiatives de relocalisation émergent des territoires où la connaissance de l’activité et les réseaux pour la relancer constituent des leviers d’action important. Rien d’étonnant non plus à ce que ces initiatives « d’en bas » choisissent rapidement des formules coopératives qui épousent parfaitement l’équilibre recherchée entre impératifs économiques et utilité sociale. Le mouvement coopératif, malgré des moyens limités, est déjà très présent sur en régions (via ses unions régionales). Dans certains territoires, elles constituent des sources d’emploi considérables (comme l’entreprise Acome en Normandie et ses 1300 salarié·e·s). Ces entreprises ont une forte inclination au soutien d’initiatives solidaires dont le contexte actuel sanitaire rend bien compte.

Dans la région de Marseille, les salariés-sociétaires de la coopérative SCOP-TI, connu pour leur lutte pour la reprise de leur usine de thé, ont révisé leur organisation du travail avant même le confinement, puis ont organisé la solidarité avec les centres de soin : postes de travail éloignés, nettoyage systématique des locaux, organisation afin d’éviter que les équipes se croisent sur les lieux de vie en commun… Depuis, sur recommandation du médecin du travail, ils distribuent du matériel de protection aux soignants ; « un peu plus de 1000 » masques, blouses, combinaisons intégrales et charlottes ont été envoyés à des hôpitaux d’Aubagne et de Marseille.

À Rennes, la coopérative funéraire a récemment mis en place toute une série de dispositifs à la fois d’entraides pour ses salariés – masques, etc. – mais aussi pour les familles de défunt·e·s afin de pouvoir assister aux obsèques. Plusieurs fédérations d’employeurs coopératifs, comme celle du Bâtiment, plaident pour obtenir des pouvoirs publics un durcissement du périmètre des entreprises laissées en activité. Contrairement aux grands groupes capitalistes financiarisés, ces employeurs tentent de limiter l’activité, afin de lever la tension entre santé publique (au niveau du pays) et parts de marché (au niveau de chaque entreprise individuelle).

De tels engagements apparaissent en effet très répandus dans les différentes coopératives de production françaises. La proximité entre la direction et les salarié·e·s a conduit à prendre des mesures drastiques de protection dès les premiers jours de la pandémie, voire à baisser le rideau, faisant primer le risque sanitaire sur le risque financier. L’inscription dans des réseaux territoriaux stables, par l’interconnaissance et l’ancrage local, leur permet de collecter, stocker et redistribuer des protections sanitaires à destination de nombreux habitants.

Enfin, les mots d’ordre solidaire qui traversent le travail et unissent les collectifs salariés rendent pressante une concrétisation, quelle qu’en soit la forme, dans un moment de crise. Finalement, la capacité et la volonté d’investissement des entreprises dans la crise sanitaire apparaît étroitement indexée sur l’adhésion des salarié·e·s à leur travail et leur appropriation des moyens de production.

Les conduites exposées dans cet article pointent des initiatives qui ne sont pas nécessairement représentatives, pour les employeurs comme pour les salarié·e·s. Depuis le début de la crise, on a pu aussi voir des organisations d’employeurs défendre les conditions de travail de leurs salarié·e·s, suscitant des tensions fortes avec le gouvernement.

De grandes firmes comme LVMH ont quant à elle réorienté une partie de leur production vers la réalisation de gel hydroalcoolique (l’esprit taquin y verrait une compensation insuffisante pour l’évasion fiscale de masse dans laquelle s’illustre l’entreprise et sa responsabilité vis-à-vis des budgets hospitaliers en berne). De la même manière, la transposition des hiérarchies laborieuses dans le confinement provoque des rapports très différenciés à l’activité : les cadres continuent à œuvrer avec une exposition virale limitée par le télétravail, tandis que les ouvriers·ères ou les employé·e·s ne disposent souvent que de l’arrêt de travail comme solution de repli. Le plus souvent, cette inégalité est jugulée par une autre, bien plus forte : la mise en arrêt d’une grande partie des métiers d’exécution, ce qui réunit ici artisans et ouvriers. Difficile, alors, de se singulariser comme force de propositions et de soutien contre l’épidémie.

Mais la crise sanitaire rappelle également que les rapports de pouvoir au sein des entreprises sont l’affaire de toutes et tous. Ils concernent certes les salarié·e·s de chaque établissement, mais se diffractent ensuite sur le territoire, sous la forme de ressources sanitaires ou de contaminations potentielles effectives. On peut émettre une hypothèse forte : plus le pouvoir salarial – syndical et/ou coopératif – est fort dans une entreprise, plus le sens social de son activité est affirmé.

Malgré l’aspect encore provisoire ou lacunaire des données, les matériaux étudiés laissent supposer que la dotation des individus face à la crise est plus élevée là où la conscience salariale est forte. Non seulement les salarié·e·s maîtrisent mieux leur outil de travail – les conditions d’exercice de l’activité et ses possibilités de transformations – mais ils connaissent l’écosystème productif local et « rendent des comptes » aux acteurs territoriaux. Ainsi, l’inscription de l’activité coopérative dans des réseaux d’interrelations et la responsabilité des directions vis-à-vis du personnel conduisent à mobiliser des réseaux spécifiques, parfois inaccessibles aux grands groupes détachés de leur environnement immédiat.

L’appropriation des moyens de production n’est pas qu’un principe économique, qui modifie les buts et la rationalité du travail, mais aussi un principe sanitaire fiable, prudent et de long-terme. En ce sens, la « lutte des classes » mise en évidence ici n’a pas forcément à voir avec son modèle ancestral et peut rapprocher des acteurs économiques – comme on l’a vu avec les coopératives – qui partagent des définitions similaires du sens à donner à l’activité productive : respect des salarié·e·s et du travail, intérêt général et projection sur une longue durée.

Alfandari, F., « Le syndicalisme à l’heure de la transformation de la psychiatrie: Des militants CGT à l’hôpital psychiatrique du Vinatier (Lyon, années 1960-1970) », Genèses, vol. 107, n°2, 2017, p. 82-105.

Andolfatto D., Labbé, D., Sociologie des syndicats, La Découverte 2010.

Collectif du 9 août, Quand ils ont fermé l’usine. Lutter contre la délocalisation dans une économie globalisée, Marseille, Agone, 2017.

Auvray T., Dallery T. et Rigot S., L’Entreprise liquidée. La finance contre l’investissement, Paris, Michalon, 2016.

Baud C., Chiapello E., « Comment les firmes se financiarisent : le rôle de la réglementation et des instruments de gestion. Le cas du crédit bancaire », Revue française de sociologie, n°3, vol. 56, 2015, p. 439-468.

Bonnefond J.-Y., Agir sur la qualité du travail. L’expérience de Renault Flins, Toulouse, Eres, 2019.

Cartier M., Les facteurs et leurs tournées : un service public au quotidien, Paris, La Découverte, 2003.

Cordonnier L., « Le profit sans l’accumulation : la recette du capitalisme gouverné par la finance », Innovations. Cahiers d’Économie de l’Innovation, n° 23, 2006, pp. 79-108.

Coutrot T., « Le rôle des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en France », Travail et Emploi, n°117, 2009, p. 25-38.

Benquet M., Durand C., « La financiarisation de la grande distribution. Restructuration de l’actionnariat et déclin économique du groupe Carrefour (1999-2013) », Revue Française de Socio-Économie, vol. 1, n° 16, 2016, p. 37-59.

Deshayes J.-L., La Conversion territoriale, Longwy (1978-2010). Le salariat entre paternalisme et mondialisation, Nancy, PUN, 2010.

Denis, J. « Dans le nettoyage, on ne fait pas du syndicalisme comme chez Renault ! » : Implantation et stratégies syndicales dans le secteur du nettoyage industriel », Politix, vol. 85, n°1, 2009, 105-126.

Juven P.-A., Pierru F., Vincent F., La casse du siècle. A propos des réformes de l’hôpital public, Paris, Le Seuil, 2019.

Gallot F., En découdre. Comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société, La Découverte, 2015.

Gâche F., Spire N., Barnier L.-M., Fortino S., Tiffon G., « L’expertise CHSCT en débat », La nouvelle revue du travail [En ligne], 3, 2013.

Gourgues G., Pourquoi ont-ils tué Lip, Paris, Le Seuil, 2018.

Folliot Lallot L., « La concurrence entre Etats sur l’achat de matériel médical et sanitaire aggrave le problème », Le Monde, 20/03/2020.

Lojkine J., Le tabou de la gestion, Paris, Editions de l’atelier, 1996.

Marichalar P., « Savoir et prévoir. Première chronologie de l’émergence du Covid-19 », La vie des idées, 25/03/2020.

Pernot J.-M., Syndicats : lendemains de crise ?, Paris, Gallimard, 2005.

Polanyi K., La grande transformation. Gallimard, 1983 [1944].

Ponge R., Pour ne plus perdre son esprit au travail. Sociologie historique d’une préoccupation syndicale pour la santé des travailleurs-ses (1884-2007), thèse de doctorat, soutenue à l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2018.

Quijoux M, Néolibéralisme et autogestion, l’expérience argentine, Paris, Editions de l’IHEAL, 2011.

Quijoux M., Adieux au patronat, Vulaines-sur-Seine, Editions du Croquant, 2018.

Roupnel-Fuentes M., Les chômeurs de Moulinex, Paris, PUF, 2011.

Rouxel P., Spatialités syndicales dans le capitalisme global. Une ethnographie comparée de quatre collectifs syndicaux en France et en Argentine, thèse de doctorat, soutenue à l’Université de Rennes 1, 2019.

Sorin, M., La cause de l’activité : actions collectives face au risque de fermeture d’usines filiales de multinationales, thèse de doctorat, soutenue à l’Université de Lyon 2, 2018.

D. Torny (avec F. Bonnet), « Gérer le Covid-19: pourquoi l’Etat et l’exécutif ont tout oublié », Mediapart, 03/04/2020.

[1] Mentionnons par exemple l’existence du GISCOP qui depuis une vingtaine d’années œuvre pour la production de connaissance et la réparation des cancers professionnels. Signalons aussi la création du GIS GESTES par Michel Gollac et Jérôme Pélisse au début des années 2010, financé par la région Ile-de-France qui ont permis de financer de nombreuses recherches sur les questions de santé au travail.