« L’expérience de notre génération : le capitalisme ne mourra pas de mort naturelle » (Walter Benjamin)[1].

« L’avenir, tu n’as point à le prévoir mais à le permettre » (Antoine de Saint-Exupéry)[2].

Cette contribution, dont le titre est emprunté à l’OCDE[3], porte en fait (pour filer la métaphore) sur un rasoir multi-lames. Nous cherchons à montrer, d’abord qu’une reprise synchronisée est hors de portée, et que la forme qu’elle prendra est une question éminemment sociale[4].

Le coronavirus n’est pas venu attaquer un corps sain. Depuis la crise de 2008, le capitalisme fonctionnait sur un mode instable qui reproduisait à peu près tout ce qui avait conduit à la crise précédente, faute d’un modèle alternatif. Les signes avant-coureurs d’une nouvelle récession s’accumulaient, la mondialisation cessait de progresser, les gains de productivité étaient au plus bas, et l’endettement des entreprises privées au plus haut, etc. Tout cela est vrai, et nous n’y reviendrons pas ici.

Mais est-il pour autant possible d’affirmer que « le coronavirus précipite la crise, il ne la cause pas » comme le font Frédéric Boccara et Alain Tournebise ? Il faudrait selon eux « distinguer facteur accélérant ou précipitant (le virus) et cause (la suraccumulation financière)[5] ». On retrouve à peu près la même position chez Michael Roberts : « Je suis sûr que lorsque ce désastre sera terminé, l’économie dominante et les autorités prétendront qu’il s’agissait d’une crise exogène qui n’a rien à voir avec les défauts inhérents au mode de production capitaliste et à la structure sociale de la société : c’est la faute du virus ! (…) Le Covid-19, tout comme ce krach financier, n’est pas vraiment un coup de tonnerre – un soi-disant « choc » frappant une économie capitaliste dont la croissance était en soi harmonieuse[6]. » Eric Toussaint affirmait quant à lui : « non, le coronavirus n’est pas le responsable de la chute des cours boursiers[7] ».

Ces auteurs, qui se réclament par ailleurs du marxisme, avaient sans doute écrit trop vite (c’était au mois de mars). Mais ce réflexe est révélateur de la difficulté qu’il y a à prendre en compte la spécificité de cette crise. Certes, la possibilité même d’une pandémie renvoie aux effets de l’agriculture productiviste sur les écosystèmes[8] et à l’intense circulation des personnes et des marchandises à travers la planète. Il n’en reste pas moins que cette crise n’est pas une crise « classique ». On ne peut donc l’analyser en tant que telle, ni envisager des scénarios pour « l’après », de la même manière qu’on pouvait le faire avec la précédente crise.

Sa principale caractéristique, sans précédent, est l’imbrication entre une crise sanitaire et une crise économique sous le signe du confinement. Après la Grande dépression, voilà le Great Lockdown, pour reprendre le terme du FMI[9], autrement dit : le grand confinement. La classification chère aux économistes traditionnels entre choc d’offre et choc de demande, perd tout son sens, s’il en jamais eu. Cette distinction n’est valide que si on raisonne sur le petit schéma classique – que les étudiants en économie connaissent trop bien – où une courbe d’offre coupe une courbe de demande. Cette représentation statique ne correspond pas à la réalité du capitalisme qui est un processus de reproduction du capital, et il est assez drôle d’observer comment un prix « Nobel » d’économie, Paul Krugman[10], peut s’extasier devant une étude[11] qui « découvre » les interactions entre offre et demande.

L’une des caractéristiques essentielles de cette crise est de diffracter l’économie, autrement dit de frapper inégalement ses différents segments. Les mesures globales sur le recul du PIB ne sont en effet qu’une moyenne d’évolutions très différenciées. Certains secteurs sont directement impactés par des mesures de fermeture pures et simples, notamment dans le commerce de détail non essentiel, d’autres le sont moins. Les calculs menés par l’OFCE[12] établissent qu’au niveau mondial la perte de valeur ajoutée irait de 47 % pour la branche hébergement-restauration à 7 % pour l’industrie agro-alimentaire, et 3 % pour l’administration publique. Une autre étude[13] établit que ce sont les secteurs en amont dont l’activité recule le plus, autrement dit les secteurs les plus éloignés de la demande finale. Tout se passe donc comme si le virus « remontait les filières » en passant de l’aval (« la demande ») à l’amont (« l’offre »).

Les dégâts n’ont donc pas été infligées « équitablement ». Par exemple, les secteurs de services les plus frappés emploient en général beaucoup de main-d’oeuvre, souvent à bas salaires, sur contrats précaires, pour qui le travail à distance est souvent impossible. Selon l’OCDE, plus d’un tiers des entreprises serait confronté à des problèmes de trésorerie après trois mois de confinement[14]. D’où des mesures de soutien (report des impôts, étalement des dettes, prise en charge d’une partie de la masse salariale). Mais une autre petite musique commence à poindre : la crise ne serait-elle pas une bonne occasion d’éliminer les entreprises « zombie » qui ne méritent pas de survivre ? Trois économistes[15] ont même suggéré que ce serait aux banques de décider de leur sort, ce qui permettrait selon eux « un triage efficace, en préservant les entreprises socialement viables sans subventionner les entreprises zombie »

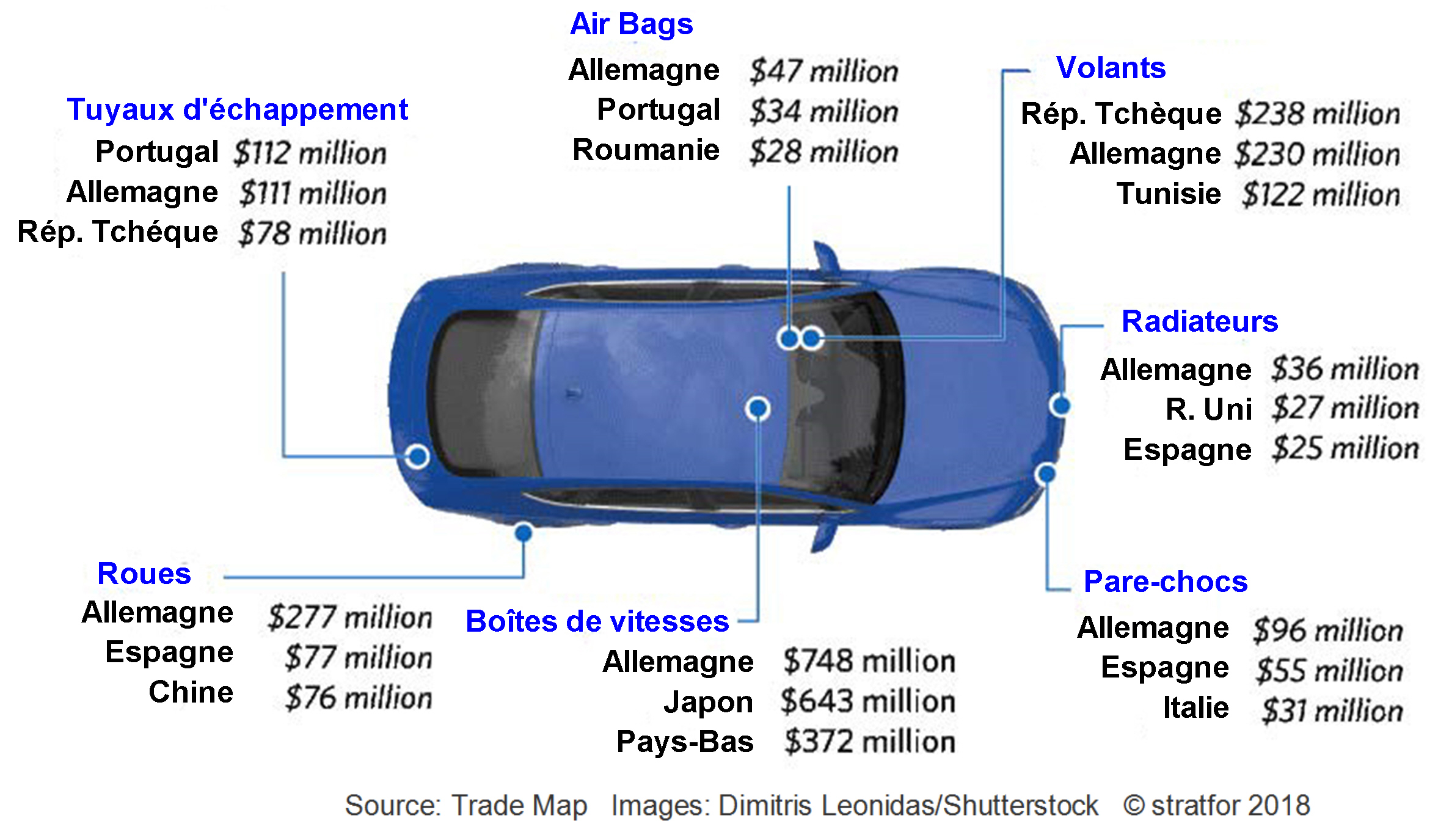

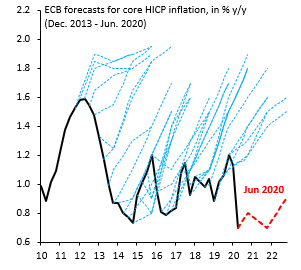

La même hétérogénéité apparaît entre pays. L’étude déjà citée de l’OFCE montre ainsi que le recul du PIB va de 36 % pour l’Espagne à 12 % pour le Japon. Mais il faut ici prendre en compte la transmission à travers les chaînes de valeur. Une étude évalue ainsi à un tiers environ la baisse du PIB résultant des chocs transmis par les chaînes d’approvisionnement mondiales. Comme cette baisse a été en moyenne de 31,5 %, « un pays qui n’aurait lui-même imposé aucun confinement, aurait enregistré une contraction moyenne de 11 % de son PIB en raison des confinement dans les autres pays[16] ». C’est pourquoi on ne peut raisonner pays par pays : l’infographie ci-dessous est particulièrement éclairante sur ce point. Elle donne l’origine et valeur des composants étrangers incorporés à la production de véhicules assemblés en France. On constate

« une forte interdépendance régionale (plus de 75 % des composants sont produits en Europe) qui rend impossible la production dans un contexte de confinement-déconfinement non synchronisé. L’arrêt de la production à un point de la chaîne paralyse le reste de la production, et ce d’autant plus vite que l’industrie fonctionne avec des niveaux de stocks très faibles qui ne permettent pas d’absorber le moindre ralentissement de la production[17]. »

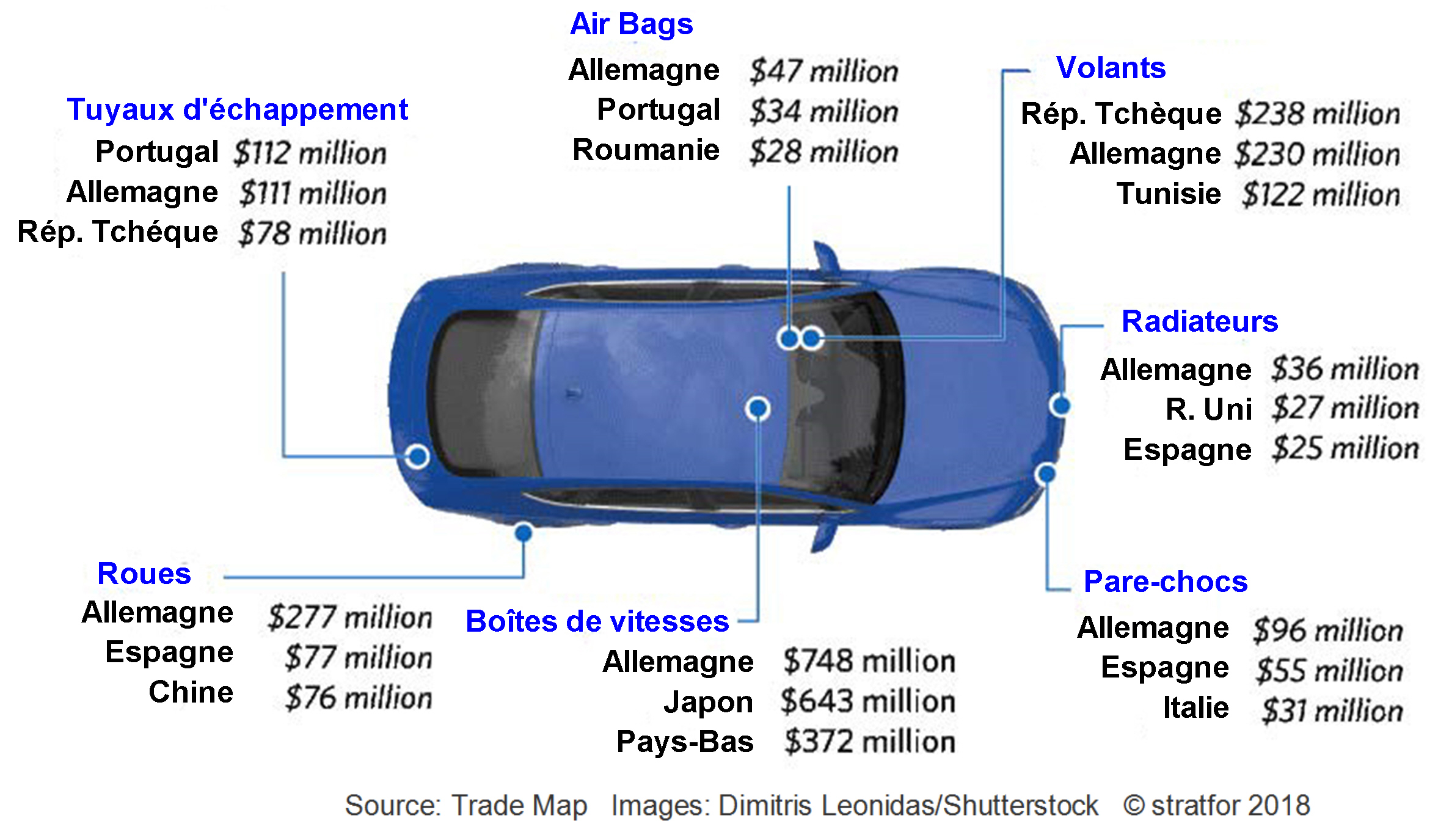

Le nombre de cas a baissé en Europe, comme celui des décès. Mais il n’en va pas de même au niveau mondial où d’autres régions ont en quelque sorte pris le relais, notamment l’Amérique latine et une partie de l’Asie, comme le montre le graphique ci-dessous qui donne le nombre de nouveaux cas au niveau mondial[18].

Cette extension de l’épidémie frappe de nombreux pays déjà confrontés à de redoutables difficultés économiques, qui sont encore aggravées par la crise actuelle : chute du prix des matières premières, fuite des capitaux, effondrement des taux de change, croissance de l’endettement. Pour ne prendre qu’un exemple, les pays d’Afrique dépensent plus dans le service de leur dette que pour la santé publique. A cela s’ajoute une crise alimentaire et sociale déclenchée par l’interruption des activités et aggravée par l’absence de revenus de complément, notamment en direction du secteur informel. Comme le dit l’ONG Grain, des millions de personnes sont forcées de choisir entre la faim ou le Covid-19[19].

L’offensive différenciée du virus interdit d’envisager une reprise équilibrée, autrement dit une reprise où tous les secteurs redémarreraient en même temps et au même rythme.

« Ne jamais gâcher une crise sérieuse » (Never Let a Serious Crisis Go to Waste), tel est le précepte énoncé en 2008 par Rahm Emanuel, le chef de cabinet d’Obama. C’est, disait-il, « l’occasion de faire des choses que vous pensiez ne pas pouvoir faire avant ». Et c’était dans son esprit pour la bonne cause : « ce que l’on considérait auparavant comme des problèmes à long terme, que ce soit dans le domaine de la santé, de l’énergie, de l’éducation, de la fiscalité, de la réforme réglementaire, autant de choses que nous avions trop longtemps différées sont maintenant à l’ordre du jour[20] ». Milton Friedman disait à peu près la même chose : « seule une crise – qu’elle soit réelle ou perçue comme telle – pousse à un véritable bouleversement. Lorsque cette crise se produit, les mesures qui sont prises dépendent des idées qui sont dans l’air du temps[21] ».

On a effectivement assisté à un véritable bouleversement. Les Etats et les institutions ont jeté aux orties tous leurs principes, et on peut même avancer que leur réaction a été à la hauteur de la crise : elles ont agi comme si nos vies valaient mieux que leurs profits. On mesure le risque que l’on prend avec cette affirmation provocatrice, et on espère qu’elle ne sera pas citée indépendamment de ce qui va suivre. Mais continuons à enfoncer le clou : une bonne partie de l’économie à été mise à l’arrêt, les revenus ont été en majorité maintenus, et toutes les règles de l’orthodoxie budgétaire ont été abandonnées. Certes, il faut relativiser ces affirmations : de nombreux salariés ont été plus ou moins contraints d’aller au travail et les précaires, certains artisans et commerçants ont vu leurs revenus plonger. Il n’en reste pas moins que des sommes considérables ont été déversées pour compenser les effets de la crise. Il va de soi aussi que la gestion de la crise a fait apparaître d’énormes dysfonctionnements dont il faudra faire le bilan, et en tirer toutes les conséquences. Il n’empêche que le constat est clair : « le capitalisme » a accepté de tarir provisoirement ses sources de plus-value, et les autorités de manger leurs chapeaux.

Mais cette adoption incongrue de politiques hétérodoxes à son revers : tout sera fait, en temps voulu, pour combler le trou. C’est pourquoi il faut s’attendre à une réaction, où la violence des mesures prises sera de taille équivalente aux abandons que le capitalisme a dû consentir. Au risque de lui attribuer une personnalité, on pourrait dire qu’il va vouloir « se venger » de ce qu’il été contraint de subir. Il y a aura bien une reprise « en V » mais ce sera plutôt celle des politiques néo-libérales. Gilbert Achcar a parfaitement raison d’invoquer la tentative à venir « de faire porter aux travailleurs et travailleuses le fardeau de l’énorme dette contractée à présent, comme ils l’ont fait après la Grande Récession, en déprimant le pouvoir d’achat et la propension à dépenser de la population, entraînant ainsi le monde dans une aggravation majeure de la stagnation séculaire actuelle[22]. »

Achcar a surtout raison d’évoquer les contradictions inhérentes à ce retour de bâton (backlash pour reprendre le terme utilisé par les féministes). Les politiques de retour au business as usual risquent en effet de s’auto-détruire et de conduire à une trajectoire en zig-zag des économies. Il n’existe en effet pas de symétrie garantie entre les deux branches de la reprise en V. Encore une fois, la « chute » ne s’est pas faite de manière homothétique : tous les secteurs et les zones de l’économie mondiale n’ont pas été touchés et ne redémarreront pas dans les mêmes proportions. Le retour en forces des politiques néo-libérales ne se fera pas de manière coordonnée et déclenchera sans doute des réactions en chaîne conduisant à de nouvelles formes de récession.

Un premier exemple est donné par le marché du travail. Il ne faut pas oublier que le profit en a pris lui aussi un bon coup, comme l’explique l’économiste Eric Heyer : « les entreprises ont subi 40 milliards d’euros de perte. Cela signifie qu’en huit semaines, elles ont perdu l’équivalent du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) mis en place sous François Hollande. Tout cet effort économique, ce transfert depuis l’État vers les entreprises, a disparu le temps du confinement. Cela correspond à une chute de 3 points du taux de marge des entreprises, c’est gigantesque[23]. Tout indique que l’on s’achemine vers des dispositifs qui feront de la masse salariale l’une des principales variables d’ajustement permettant de rétablir la profitabilité des entreprises. Réduction du chômage partiel, accords de maintien de l’emploi, allongement de la durée du travail, automatisation accélérée[24] : tous les indices sont déjà là de cette orientation. Cela veut dire qu’on vise à une reprise sans emploi, c’est-à-dire à relancer l’économie en réduisant au maximum les effectifs. Mais l’effet en retour est un frein à la reprise de la consommation : on ne peut en effet geler, voire baisser, la masse salariale et « en même temps » relancer la consommation. A moins que l’on compte sur une reconversion de « l’ épargne forcée » des ménages dont le revenu a été à peu préservé, alors que leur consommation était « confinée ». Le seul moyen d’éviter cette boucle récessive du côté de la demande conduit à une pérennisation et à une exacerbation des inégalités, dont on n’est même pas assuré qu’elle serait suffisante.

Ce cercle vicieux peut s’étendre à l’ensemble de l’économie européenne, voire mondiale. La désynchronisation des économies pose en effet la question de la coordination des réponses qui y sont apportées. Sur le plan sanitaire, force est de constater que la coordination a été à peu près inexistante : chaque pays a réagi à sa manière, et comme il le pouvait, alors même que le virus ne semble pas connaître de frontières. Cette question se posera de nouveau avec acuité quand on disposera d’un vaccin (ou de vaccins) et on ne peut qu’être inquiet à ce sujet, tant l’Union européenne s’en est jusqu’ici remise en matière de recherche à des partenariats avec des entreprises privées guidées par d’autres critères que l’intérêt public[25].

Avec le redémarrage de l’économie, tous les pays vont chercher, avec des chances très inégales de réussite, de capter la fraction la plus importante possible de la reprise des échanges de marchandises. A court terme, le moyen le plus approprié est de gagner en compétitivité en baissant le « coût salarial » : certes, la compétitivité dépend de bien d’autres facteurs, mais sur lesquels on ne peut jouer de manière rapide. On se trouverait alors dans une configuration, somme toute classique, où tout le monde ou presque perd à ce petit jeu : on a déjà vu dans un passé récent des récessions « auto-infligées » par de telles politiques.

Il y a ici , soit dit en passant, un correctif puissant aux progrès, certes timides, dans la coordination des politiques budgétaires européennes. Les mêmes pays qui, côté cour, consentent, même en traînant des pieds, à emprunter ensemble pour couvrir leurs dettes, s’affronteront, côté jardin, dans une concurrence exacerbée pour la conquête ou la préservation de leurs parts de marché. Cette concurrence pourrait fort bien se combiner avec une tendance au protectionnisme invoquant la nécessité de retrouver une souveraineté mise à mal par la mondialisation. La thématique de la relocalisation, bien que légitime, soulève néanmoins d’importants problèmes, en ce qu’elle peut servir aux récupérations souverainistes. En fait foi un récent sondage qui montre qu’une écrasante majorité des sondés se prononcent pour que soient promues l’autonomie agricole de la France, la relocalisation des entreprises industrielles, et la recherche et la production des laboratoires pharmaceutiques en France[26]. De nombreux pays ont pris des mesures protectionnistes, et le bras de fer initié par Trump vis-à-vis de la Chine est appelé à s’intensifier. Indépendamment même de leur légitimité, et de leur faisabilité, de telles mesures exerceront une pression récessive sur la dynamique de l’économie mondiale qui aura, elle aussi, des effets très différenciés.

Cette combinaison paradoxale entre compétitivité offensive et protectionnisme défensif est un facteur durable de désorganisation de l’économie mondiale. Mais elle est finalement assez cohérente avec le mélange de néo-libéralisme et d’autoritarisme qui caractérise aujourd’hui la « gouvernance » de nombreux pays.

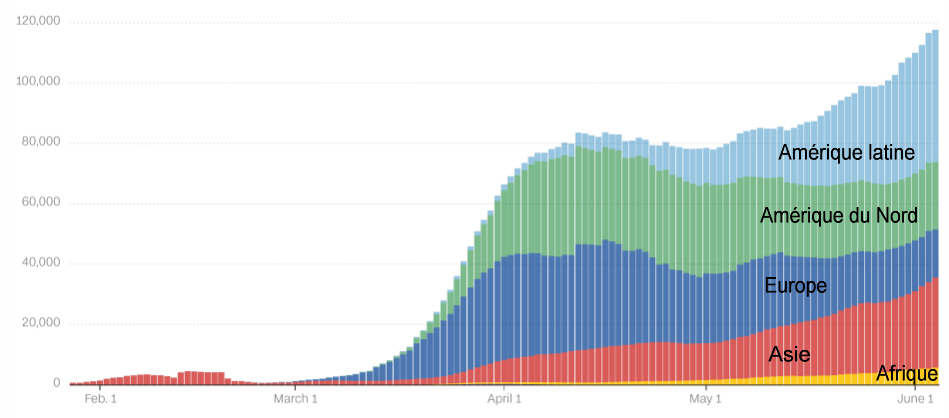

Pour l’instant, les pays européens s’avancent à petit pas vers la mutualisation et la monétisation des dettes publiques, en tout cas du surcroît d’endettement lié à la crise[27]. Mais il faut s’attendre à un retour des arguments orthodoxes. Compte tenu des taux d’intérêt très bas, voire négatifs, ils ont aujourd’hui peu d’écho. Certains brandissent sans grande conviction l’épouvantail de l’inflation. Deux économistes de la Banque de France, (probablement en service commandé à l’instigation de leur gouverneur François Villeroy de Galhau) ont cherché à faire œuvre pédagogique en montrant qu’il n’y a pas d’« argent magique » et en avertissant du risque de « spirale inflationniste[28]. » C’est le seul argument qui reste aux tenants de l’orthodoxie contre les politiques non conventionnelles. Nous ne résistons pas à la tentation de reproduire le graphique ci-dessous qui suffit à ridiculiser cet argument : on y voit que, depuis 2010, les prévisions successives de la BCE (en pointillés) anticipaient systématiquement une reprise de l’inflation (vers son objectif de 2 %) et qu’elles ont toutes été démenties.

Pour l’instant, les marchés financiers jouent le jeu en achetant les obligations de la dette publique qui sont immédiatement rachetées par la BCE. Mais ces « marchés » ne sont pas de pures abstractions : ils sont constitués, comme le rappelle Adam Tooze, « d’un groupe discret d’acteurs plus ou moins importants, reliés par des réseaux spécialisés d’information et d’échange[29] ». Et Tooze évoque en termes violents leurs interventions antérieures : ils ont « moins joué le rôle de gardiens de la libre concurrence que celui d’escadrons de la mort paramilitaires opérant avec la connivence des autorités. » Les politiques non conventionnelles sont tolérées dans le contexte actuel, mais si elles devaient se prolonger au-delà de ce que les marchés acceptent aujourd’hui, on assisterait alors au retour de la « discipline de marché » et les Etats devraient à nouveau se soumettre à ce que Wolfgang Streeck[30] appelle le« peuple des marchés » (Marktvolk).

Les entorses significatives apportées à l’orthodoxie budgétaire européenne ont sans doute laissé un goût amer chez ses défenseurs les plus convaincus. Combien de temps faudra-t-il avant qu’ils réalisent qu’ils sont allé trop loin et qu’il faut, dès que possible, revenir à des politiques de « consolidation », autrement dit d’austérité ? C’est une nouvelle épée de Damoclès qui pèse sur la trajectoire économique à venir, même si on peut penser que le retour à l’orthodoxie ne sera pas immédiat.

Toutes les incertitudes qui pèsent sur un retour à la normale conduisent à revenir sur l’idée que la pandémie n’a fait que déclencher une crise qui était déjà dans les tuyaux. Si cette analyse peut être critiquée, elle a ceci de vrai que la reprise va être d’autant plus chaotique qu’elle devrait se faire à partir d’un système qui était déjà en très mauvaise santé. La crise de 2008 pouvait déjà s’analyser comme la crise des réponses apportées aux crises précédentes. La crise actuelle est donc « une crise au carré ».

Va-t-elle être l’occasion, pour le capitalisme, de se régénérer ? Selon l’historien Walter Scheidel[31], les épisodes de réduction des inégalités ont été historiquement déclenchés par un choc initial prenant quatre formes : guerre, révolution, effondrement d’un Etat ou … pandémie mortelle. Ce sont pour lui les « quatre cavaliers du nivellement », bref les « Quatre Cavaliers de l’Apocalypse » (pour les riches).

Sommes-nous dans ce cas de figure avec la pandémie actuelle ? Après la seconde guerre mondiale, le capitalisme s’est transformé, avec une plus grande régulation du marché du travail et la mise en place, sous diverses formes, d’un Etat-providence. Mais les circonstances étaient particulières sur plusieurs points : une partie de l’appareil productif avait été détruit, les actifs financiers s’étaient effondré, les gains de productivité potentiels étaient importants, et une menace intérieure ou extérieure pesait sur l’ordre social.

Aujourd’hui les ingrédients ne sont pas réunis, en tout cas dans cette phase initiale de sidération. Pour l’instant, les dominants ont jusqu’à un certain point intérêt à lâcher du lest, y compris de leur point de vue. Outre d’éventuelles considérations éthiques (ou la prise en compte du degré d’acceptabilité sociale), il n’était pas possible d’envoyer tout le monde au casse-pipe sans mettre en cause la reproduction d’ensemble du système.

Il n’en reste pas moins qu’en abandonnant les dogmes réglant le fonctionnement de l’économie, les gouvernements ont mis à mal toute l’idéologie néo-libérale. Signe des temps sans doute, Olivier Passet choisit d’appeler cette pensée « progressiste » (sans les guillemets). Mais il pointe bien la « faillite » de cette pensée :

« tout ce qui forgeait notre [sic] représentation d’une économie efficace est battu en brèche : non, l’abolition des distances, l’allongement des chaînes de valeur, la division toujours plus poussée du travail ne sont pas l’Alpha et l’Omega indiscutable de l’efficience économique, etc.[32] »

Il faut peut-être rappeler ici que le capitalisme est un système économique mais aussi un rapport social. Autrement dit, c’est un système qui fonctionne au profit d’une couche sociale. Corriger son fonctionnement actuel impliquerait d’en modifier les mécanismes proprement économiques mais aussi de s’attaquer en dernière instance aux privilèges des classes dominantes.

Il est donc facile de prévoir que le capitalisme va faire de la résistance. Résistance à une revalorisation des salaires, à la régulation du marché du travail et aux contraintes environnementales : parce qu’il faut rétablir le taux de profit. Résistance aussi aux relocalisations : parce que le profit des multinationales dépend de l’exploitation de la main-d’œuvre des pays périphériques et de leurs ressources naturelles.

Mettons-nous – un instant – à la place de la bourgeoisie confrontée à la pandémie. Elle découvre qu’elle a besoin de main-d’œuvre au travail mais qu’elle ne peut (politiquement) envoyer les gens au casse-pipe ; qu’elle n’a pas prévu les masques, les tests et qu’elle a supprimé trop de lits d’hôpitaux pour proposer autre chose que le confinement. Elle est alors obligée de renoncer en partie à ses règles et tabous pour accompagner la situation.

Au bout d’un moment, elle prend la mesure de l’impact sur ses intérêts et avance ses pions pour le « jour d’après ». Le principe général est d’affirmer que les mesures exceptionnelles prises dans la tourmente sont provisoires. En outre, on lance des ballons d’essai pour dire qu’il faudra prendre des mesures de « rattrapage ».

L’une des propriétés remarquables de cette crise est d’avoir engendré des effets de dévoilement. On a découvert, ou redécouvert, que les emplois « essentiels » à un minimum de vie sociale et économique étaient occupés par celles et ceux dont Macron disait qu’ils « ne sont rien ». On a découvert, ou redécouvert, qu’il n’existait aucune correspondance entre les salaires octroyés à ces travailleuses et travailleurs et leur utilité sociale. On a constaté aussi que nombre d’employeurs rapaces étaient prêts à exposer leurs salariés au risque de l’épidémie alors même que certains d’entre eux étaient inscrits au chômage partiel.

L’un des grands apports de Marx est son analyse du fétichisme de la marchandise dont Antoine Artous a donné une définition synthétique ; c’est

« le fait qu’un rapport social des hommes entre eux se présente comme un rapport des choses entre elles ; en l’occurrence la valeur des marchandises, à travers laquelle s’organise l’échange, est socialement perçue comme leur attribut naturel, alors quelle est générée par des rapports de productions spécifiques[33] ».

C’est dans la section du livre I du Capital que Marx traite du « caractère fétiche de la marchandise et son secret » pour montrer que « c’est seulement le rapport social déterminé des hommes eux-mêmes qui prend ici pour eux la forme phantasmagorique d’un rapport entre choses » (voir encadré). Il ajoute un peu plus loin que le « mouvement social » des valeurs (les fluctuations économiques) « prend la forme d’un mouvement de choses [que les producteurs] ne contrôlent pas, mais dont ils subissent au contraire le contrôle. » Ces développements dont nous donnons quelques extraits dans l’encadré ci-dessous sont d’actualité. Malgré leur énoncé abstrait, ils éclairent l’un des enjeux de la conjoncture ouverte par la crise. Cette dernière a rappelé que c’est le travail des femmes et des hommes qui est le véritable moteur de la vie sociale. On s’est rendu compte aussi que, dans leur grande majorité, les activités essentielles, vitales, ne peuvent se faire par télé-travail !

Mais il y a plus. L’expérience que l’on pouvait, au moins provisoirement, se passer de certaines consommations ; le constat de la vulnérabilité de l’organisation mondialisée de la production ; la mise à nu des inégalités ; la manière dont les lois économiques ont dû et pu être cavalièrement enfreintes, tout ceci concourt à faire naître de redoutables interrogations quant aux bienfaits de l’ordre social existant et à son caractère immuable. Bref, un coin du voile a été levé, et, pour reprendre les termes de Marx, les êtres humains pourraient vouloir reprendre le contrôle sur les choses.

Le caractère fétiche de la marchandise et son secret (extraits[34])

D’où provient donc le caractère énigmatique du produit du travail dès qu’il prend la forme marchandise ? Manifestement de cette forme même. L’identité des travaux humains prend la forme matérielle de l ‘objectivité de valeur identique des produits du travail. La mesure de la dépense de force de travail humaine par sa durée prend la forme de grandeur de valeur des produits du travail. Enfin les rapports des producteurs dans lesquels sont pratiquées ces déterminations sociales de leurs travaux prennent la forme d’un rapport social entre les produits du travail.

Ce qu’il y a de mystérieux dans la forme-marchandise consiste donc simplement en ceci qu’elle renvoie aux hommes l’image des caractères sociaux de leur propre travail comme des caractères objectifs des produits du travail eux-mêmes, comme des qualités sociales que ces choses posséderaient par nature : elle leur renvoie ainsi l’image du rapport social des producteurs au travail global, comme un rapport social existant en dehors d’eux, entre des objets. C’est ce quiproquo qui fait que les produits du travail deviennent des marchandises, des choses sensibles suprasensibles, des choses sociales.

(…) C’est seulement le rapport social déterminé des hommes eux-mêmes qui prend ici pour eux la forme phantasmagorique d ‘un rapport entre choses. (…) C’est pourquoi les relations sociales qu’entretiennent leurs travaux privés apparaissent aux producteurs pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire, non pas comme des rapports immédiatement sociaux entre les personnes dans leur travail même, mais au contraire comme rapports impersonnels entre des personnes et rapports sociaux entre des choses impersonnelles.

(…) En fait, le caractère valeur des produits du travail ne s’établit fermement qu’une fois que ceux-ci sont pratiqués comme grandeurs de valeur. Or ces grandeurs changent constamment, indépendamment de la volonté, des prévisions et des actes des gens qui échangent. Leur mouvement social propre a pour les échangistes la forme d’un mouvement de choses qu’ils ne contrôlent pas, mais dont ils subissent au contraire le contrôle.

L’effet de dévoilement devrait conduire à des prises de conscience comme celle-ci :

« il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s’est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour, interroger les faiblesses de nos démocraties. (…) Ce que révèle cette pandémie, c’est qu’il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. »

Ou encore :

« une certaine idée de la mondialisation s’achève avec la fin d’un capitalisme financier qui avait imposé sa logique à toute l’économie et avait contribué à la pervertir. L’idée de la toute puissance du marché qui ne devait être contrarié par aucune règle, par aucune intervention politique, était une idée folle. L’idée que les marchés ont toujours raison était une idée folle ».

On aura sans doute reconnu la première proclamation, qui est de Macron[35]. Mais peut-on sérieusement penser qu’elle aura plus d’effets que la précédente, tirée du fameux discours de Toulon prononcé par Nicolas Sarkozy en 2008[36] ? En réalité, tout va être fait du côté des dominants pour assurer que l’on revienne bien au business as usual. Tout va être fait pour montrer que le sort des individus est lié à celui du système, que la reprise de l’activité comme avant est donc la condition de la reprise de l’emploi. Et si la conviction ne suffit pas, le chantage à l’emploi, déjà amorcé, fera le reste[37]. Cette aspiration au retour à la normale est d’ailleurs partagée par beaucoup qui souhaitent oublier les traumatismes liés au confinement et/ou qui ont besoin de rattraper leurs pertes de revenu, bref de panser les plaies de toutes sortes infligées par l’épidémie.

Que faut-il pour que le voile ne retombe pas ? D’abord, évidemment, une perspective de transformation sociale, nourrie des enseignements tirés de la crise. Et les propositions ne manquent pas : le mot d’ordre du président Mao a été entendu : « Que cent fleurs s’épanouissent, que cent écoles rivalisent ! » Force est de constater malgré tout que ce travail d’élaboration est mené dans le désordre, qu’il est faiblement coordonné et qu’il s’embourbe souvent dans des controverses picrocholines ou très techniques. Plutôt que d’entrer dans ces débats – en tout cas ici – on voudrait insister ici sur la démarche engagée avec le plan de sortie de crise[38] proposé par un arc de forces relativement inédit. Il esquisse la formation d’un bloc regroupant des syndicats (CGT, Solidaires, Confédération paysanne, FSU), des organisations écologistes (Greenpeace, Oxfam, Les amis de la terre) ou altermondialistes comme Attac. C’est son premier intérêt, celui de combiner des objectifs sociaux et environnementaux : il s’agit là d’un point essentiel, tant la crise va être prise comme prétexte pour différer les investissements nécessaires à la transition écologique (la coupe – budgétaire – est pleine) ou pour desserrer les réglementations, au nom de l’emploi.

Mais ce texte présente un autre intérêt, celui d’articuler les différents « étages[39] » d’un projet de transformation sociale : des mesures immédiates portant sur les modalités du déconfinement, des mesures sociales plus structurelles (et les moyens de les « financer »), tout cela s’inscrivant dans un projet de « reconversion écologique et sociale des activités ».

Cet appel est certes incomplet, parfois évasif et sans doute insuffisamment radical, mais on ne peut qu’être d’accord avec son orientation générale. Il faut en tout cas approfondir ce type d’élaboration. Peut-être faudrait-il y adjoindre des propositions fortes et synthétiques comme celle d’une « taxe d’urgence Covid-19 » avancée par un collectif européen[40] ? Peut-être aussi faudrait-il faire du thème de la conditionnalité un axe transversal ? Mariana Mazzucato, une économiste qui milite pour la réhabilitation de l’intervention publique a à juste titre insisté sur ce point : cette fois, dit-elle, « les mesures de sauvetage doivent absolument être assorties de conditions. Dans la mesure où l’État joue à nouveau un rôle de premier plan, il doit être considéré comme un héros plutôt que comme un naïf (patsy). Il faut donc apporter des solutions immédiates, mais les concevoir de manière à servir l’intérêt public sur le long terme. Par exemple (…) il faut demander aux entreprises qui bénéficient d’un plan de sauvetage de garder leurs travailleurs et s’assurer qu’une fois la crise passée, elles investiront dans la formation et l’amélioration des conditions de travail[41]. »

Le gouvernement français a géré la crise en évitant soigneusement toute forme de contrôle démocratique, parlementaire ou institutionnel. Il a préféré l’infantilisation des citoyens, couplée à une répression très caractéristique du néolibéralisme autoritaire qui est celui de Macron. Mais les aspirations au changement pourraient elles aussi se déconfiner, et c’est d’ailleurs ce que redoute ce gouvernement. C’est dans cette volonté de reprendre le contrôle que réside la possibilité de voir se former un nouveau bloc social capable d’imposer des transformations radicales.

Ce texte a été publié le 18 juin sur le site A l’Encontre.

[1] Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle : Le Livre des passages, cité par Razmig Keucheyan, La nature est un champ de bataille, 2018.

[2] Antoine de Saint-Exupéry, Citadelle, 1948.

[3] OECD, Economic Outlook, June 2020.

[4] Nous ne reprenons que très partiellement les développements proposés dans de précédentes contributions sur le site A l’encontre : « L’économie mondiale en plein chaos », 17 mai 2020 ; « Rebond ou plongeon ? », 29 avril 2020 ; « Sur l’inanité de la science économique officielle : de l’arbitrage entre activité économique et risques sanitaires », 14 avril 2020 ; « Le néo-libéralisme contaminé », 31 mars 2020. Voir aussi « Une reprise économique « en V », vraiment ? », Alternatives économiques, 3 juin 2020.

[5] Frédéric Boccara et Alain Tournebise, « Le coronavirus précipite la crise, il ne la cause pas ! », Les économistes atterrés, mars 2020.

[6] Michael Roberts, « It was the virus that did it », March 15, 2020.

[7] Eric Toussaint, « Non, le coronavirus n’est pas le responsable de la chute des cours boursiers », 4 mars 2020.

[8]sur ce point, voir : Robert G. Wallace, Big Farms Make Big Flu: Dispatches on Infectious Disease, Agribusiness, and the Nature of Science, Monthly Review Press, New York, 2016 ; Sonia Shah, « Contre les pandémies, l’écologie », Le Monde diplomatique, mars 2020.

[9] FMI, The Great Lockdown, World Economic Outlook, April 2020.

[10] Paul Krugman, « https://twitter.com/paulkrugman/status/1246152855456755713… », twitter, 3 avril 2020.

[11] Veronica Guerrieri, Guido Lorenzoni, Ludwig Straub, Iván Werning, « Macroeconomic Implications of COVID-19: Can Negative Supply Shocks Cause Demand Shortages? », April 2, 2020.

[12] OFCE, « Évaluation de l’impact économique de la pandémie sur l’économie mondiale en avril 2020 », 5 juin 2020.

[13] Jean-Noël Barrot, Basile Grassi, Julien Sauvagnat, « Sectoral effects of social distancing », March 2020.

[14] Lilas Demmou et al., « Corporate sector vulnerabilities during the Covid-19 outbreak: assessment and policy responses », OECD, 5 May 2020.

[15] Olivier Blanchard, Thomas Philippon, Jean Pisani-Ferry, « A New Policy Toolkit Is Needed as Countries Exit COVID-19 Lockdowns », Peterson Institute for International Economics, June 2020.

[16] Barthélémy Bonadio, Zhen Huo, Andrei Levchenko, Nitya Pandalai-Nayar, « The role of global supply chains in the COVID-19 pandemic and beyond », voxeu, 25 May 2020.

[17] Elie Gerschel, Robin Lenoir, Isabelle Mejean, « Coordonner le déconfinement de l’Europe, un enjeu économique fort », IPP, 5 juin 2020. L’infographie est tirée du site worldview. stratfor.com.

[18] Emma Reynolds and Henrik Pettersson, « Confirmed coronavirus cases are rising faster than ever », CNN, June 5, 2020.

[19] Grain, « Des millions de personnes forcées de choisir entre la faim ou le Covid-19 », 19 Mai 2020.

[20] Rahm Emanuel, « You never want a serious crisis to go to waste », The Wall Street Journal, video, November 18, 2008. Cette formule a été ironiquement reprise par Philip Mirowski, comme titre à son remarqueble ouvrage, Never Let a Serious Crisis Go to Waste, 2013, dont le sous-titre est éloquent: « Comment le néolibéralisme a survécu à l’effondrement financier » (How Neoliberalism Survived the Financial Meltdown).

[21] Milton Friedman, Capitalisme et liberté, 1971. Traduction française de Capitalism and Freedom, 1962.

[22] Gilbert Achcar, « Auto-extinction du néolibéralisme ? N’y comptez point », A l’encontre, 30 avril 2020.

[23] Eric Heyer, « La crise sanitaire accélère la transition vers une croissance soutenable », AOC, 22 mai 2020.

[24] Patrick Artus, « Il va falloir soutenir la robotisation des entreprises françaises », 22 mai 2020.

[25] Global Health Advocates – Corporate Europe Observatory, « Au nom de l’innovation. L’industrie contrôle l’usage des fonds européens pour la recherche et néglige l’intérêt public », mai 2020.

[26] Sondage Odoxa, « Coronavirus : les Français font des relocalisations la priorité de l’après-crise », Les Echos, 13 avril 2020.

[27] Nous avons abordé ce point dans « L’économie mondiale en plein chaos », A l’encontre, 17 mai 2020.

[28] Jean Barthélemy et Adrian Penalver, « La monnaie de banque centrale n’a rien de magique », Bloc-notes Eco, Banque de France, 20 mai 2020.

[29] Adam Tooze, « Time to expose the reality of ‘debt market discipline‘ », Social Europe, May 25, 2020.

[30] Wolfgang Streeck, Du temps acheté. La crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique, Gallimard, 2014.

[31] Walter Scheidel, The Great Leveler. Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century, 2017 ; voir aussi ce résumé de son livre : Walter Scheidel, « What Tames Inequality? Violence and Mayhem The Chronicles of Higher Education », February 2017.

[32] Olivier Passet, « La faillite financière de la pensée progressiste », Xerfi, 15 avril 2020.

[33] Antoine Artous, Le fétichisme chez Marx. Le marxisme comme théorie critique, Éditions Syllepse, 2006.

[34] Karl Marx, Le Capital, Livre I, pp. 82-85

[35] Emmanuel Macron, « Adresse aux Français », 12 mars 2020.

[36] Nicolas Sarkozy, « Discours de Toulon », 25 septembre 2008.

[37] Romaric Godin, « Le chantage à l’emploi s’impose comme politique économique », Mediapart, 2 juin 2020.

[38] CGT, Attac et al., « Plan de sortie de crise », 26 mai 2020.

[39] Nous nous permettons de renvoyer à un petit texte de méthode émanant d’un groupe d’économistes français liés au Front de gauche auquel nous avions contribué : « Transformation sociale : une fusée à trois étages », 28 novembre 2011. Les trois « étages » étaient les suivants : 1. reprendre le contrôle : entamer la rupture, asseoir la légitimité de l’expérience ; 2. bifurquer : enraciner le processus de transformation ; 3. restructurer : amorcer un nouveau mode de développement.

[40] Collectif, « Pour une taxe d’urgence Covid-19 », 12 juin 2020 (Eric Toussaint, Susan George, Catherine Samary, Miguel Urbán Crespo et al.).

[41] Mariana Mazzucato, « Capitalism’s triple crisis », Social Europe, 9 April 2020.