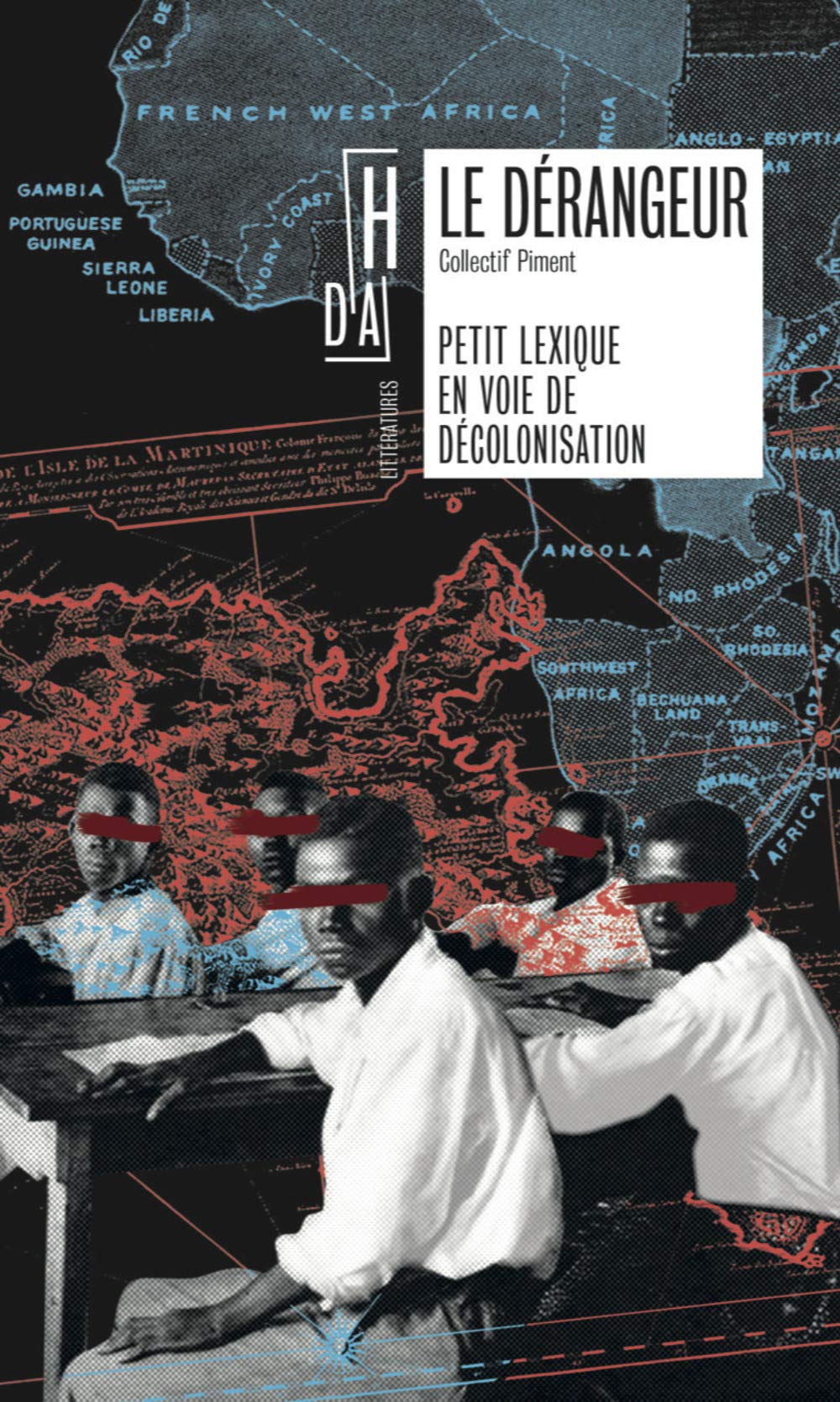

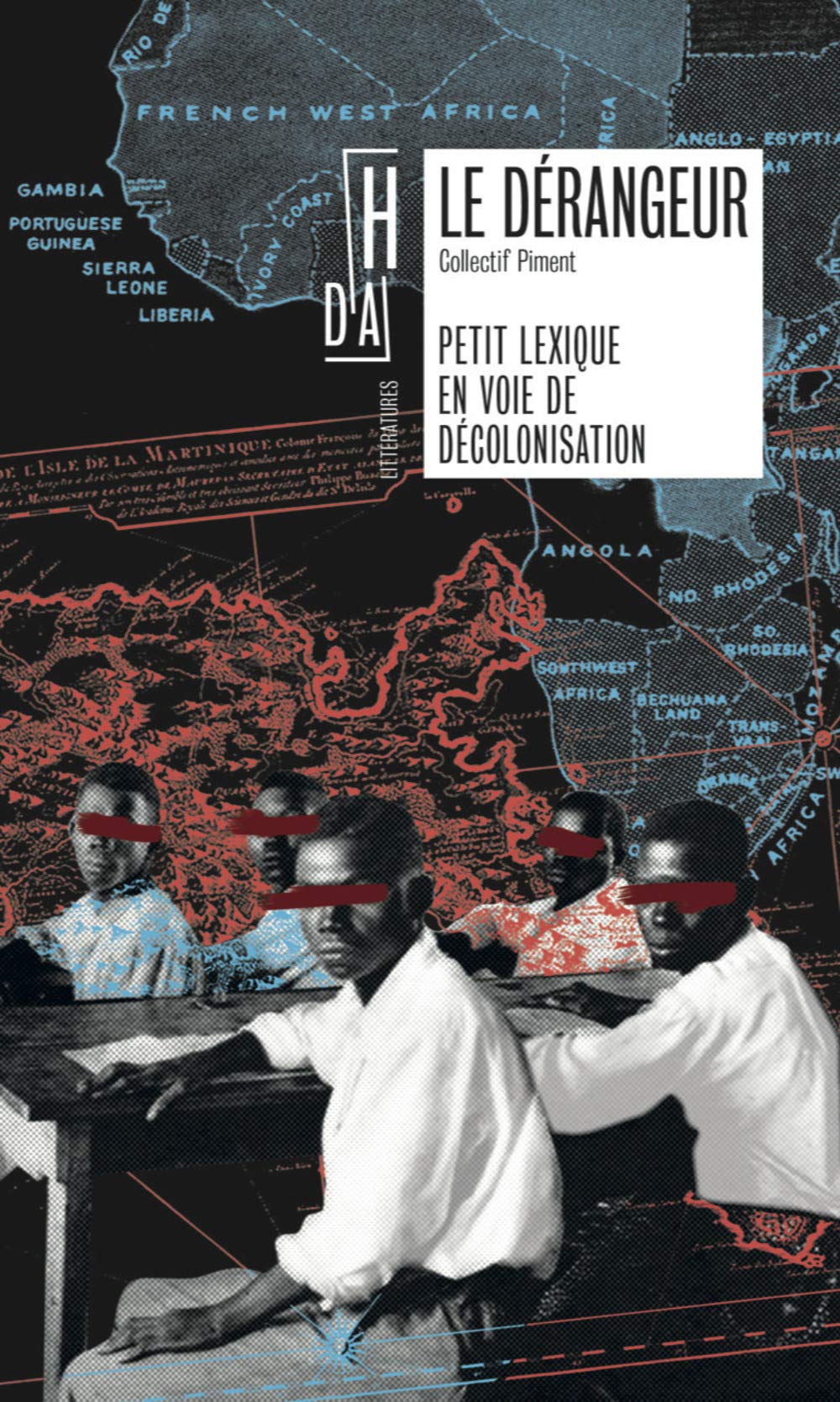

Collectif Piment, Le dérangeur. Petit lexique en voie de décolonisation, Marseille, Hors d’atteinte, 2020.

« Idéologie fondée sur la croyance qu’il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les “races” ; un comportement inspiré par cette idéologie » ; « attitude d’hostilité systématique à l’égard d’une catégorie déterminée de personnes : racisme anti-jeunes ».

Ces deux définitions sont celles que le Larousse donne au mot « racisme ». La première place le mot « race » entre des guillemets pour signifier que son usage pose problème ; cependant, elle ne nous donne pas d’indications sur l’origine de cette idéologie, ses finalités attendues, et encore moins ses auteurs et ses partisans. Ce qu’on en tire est que le racisme concerne n’importe quel individu pour qui les êtres humains seraient inégaux. Le blanc se considérant comme supérieur à un Noir serait raciste, le Noir qui penserait la même chose d’un blanc aussi. Quant à la deuxième définition, elle est encore plus nébuleuse que la première, transformant le racisme en un phénomène qui pourrait affecter toutes les catégories de personnes. L’exemple le plus pertinent pour les rédacteurs du Larousse en est « le racisme anti-jeunes ». En poussant cette logique jusqu’au bout, discriminer les femmes ne relèverait pas du sexisme, mais du racisme anti-femmes ; et les marxistes seraient des racistes anticapitalistes.

Le problème de ces définitions est qu’elles peuvent être utilisées comme référence, comme point final et indiscutable d’une argumentation. Un dictionnaire a le pouvoir de définir des concepts hors du champ d’expertise des auteurs lexicographes sans que leur objectivité ne soit interrogée. À travers les définitions, leur voix résonne plus fort que celle de ceux qui vivent le racisme, des chercheurs et des intellectuels qui documentent ses mutations et des activistes qui le combattent. Pour nous, ces deux définitions sont au mieux insatisfaisantes, au pire, malhonnêtes.

Né à Trinidad en 1941, Kwame Touré, né Stokely Carmichael, est une figure importante de la lutte pour les droits civiques. Il a cofondé le Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) et est à l’origine de l’expression black power. Ses positions politiques, ses écrits et sa proximité avec les militants du Black Panther Party lui ont valu des interdictions de séjour en Grande-Bretagne et dans son propre pays d’origine, et d’être la cible du FBI, notamment à travers le programme de contre-espionnage Cointelpro, destiné à mettre fin aux mouvements progressistes afro-américains. Dès le début des années 1970, exilé en Afrique, il devient panafricain et se rapproche de présidents africains tels que Ahmed Sékou Touré et Kwame Nkrumah, respectivement leaders politiques de la Guinée et du Ghana. Le nom qu’il décide d’adopter jusqu’à la fin de sa vie est un hommage à l’influence que ces deux figures ont eue sur lui. Son parcours de vie est donc marqué au fer par la lutte contre le racisme et, plus largement, l’hégémonie blanche. Du racisme, il a documenté les nuances et les complexités, et expérimenté les formes les plus insidieuses et les plus violentes. Dans un discours prononcé lors du congrès Dialectics of Liberation à Londres en 1967, Kwame Touré distingue deux formes de racisme : le racisme individuel et le racisme institutionnel. Il les définit ainsi :

Le premier consiste en des actes manifestes d’individus qui causent la mort, des blessures ou la destruction violente de biens. Ce type [de racisme] peut être enregistré par des caméras de télé- vision ; on peut l’observer pendant qu’il est commis. Le deuxième type est moins manifeste, beaucoup plus subtil, moins identifiable en termes d’individus spécifiques commettant les actes. […] Ce type trouve son origine dans le fonctionnement de forces établies et respectées dans la société, et reçoit donc beaucoup moins de condamnation publique que le premier type. Lorsqu’en 1963, des terroristes blancs bombardent une église baptiste noire de Birmingham (Alabama, États-Unis) et tuent quatre enfants noirs, c’est un acte de racisme individuel, largement déploré par la plupart des segments de la société. Mais quand dans cette même ville – Birmingham, Alabama – cinq cents bébés noirs meurent chaque année en raison du manque de nourriture, de logements et d’installations médicales appropriées, et des milliers d’autres sont détruits et mutilés physiquement, émotionnellement et intellectuellement en raison des conditions de pauvreté et de discrimination dans la communauté noire, c’est une fonction du racisme institutionnel.

Pour définir le racisme, Touré prend en compte le contexte dans lequel il vit, indissociable de l’histoire des États-Unis. Il n’y a pas là de fantasme sur un racisme non identifié. Surtout, ce dernier est envisagé en tant que système pensé pour marginaliser et assujettir continuellement les Noirs.

Il est impossible de ne pas y voir de nombreux parallèles avec la situation française : les installations médicales défectueuses renvoient par exemple aux scandales dissimulés au sein de la médecine coloniale à la fin des années 1950, en particulier à la tentative avortée d’éradiquer la maladie du sommeil en Afrique en injectant un médicament dangereux, voire mortel, aux colonisés des empires belges, britanniques et français[1]. Les mutilations physiques dont parle Touré sont similaires aux stérilisations et aux avortements forcés imposés aux femmes réunionnaises par des médecins blancs et métropolitains dans les années 1970[2]. En proposant ses défini- tions du racisme, Touré ne se doutait probablement pas qu’elles seraient encore profondément d’actualité cinquante ans plus tard.

Définir, c’est proposer une vision du monde. Selon l’endroit où on se situe socialement, politiquement, géographiquement, cette vision peut être déformée pour asseoir une domination. En détournant le regard depuis les marges, nous nous inscrivons dans une tradition de sousveillance noire, ce type de surveillance « d’en bas » que la chercheuse canadienne Simone Browne décrit comme un moyen de lutter contre la surveillance anti-Noirs en s’appropriant et en détournant les outils de contrôle social pour y échapper. C’est à notre tour d’imposer notre regard, et cet ouvrage est là pour en témoigner.

Nous sortons d’une décennie riche en mouvements politiques, culturels et littéraires portés par des diasporas noires, en France et ailleurs. De la réémergence de l’afroféminisme à celles d’un cinéma noir français et d’écrivains encore plus affirmés, cette émulation n’est pas étrangère à la prise de conscience d’une nouvelle génération de Noirs nés en France et dans ses anciennes colo- nies, qui ne cesse de chercher des moyens pour se définir. Elle ne se départit pas d’une impertinence assumée, qui rappelle celle du couple Césaire et sa revue Tropiques, celle de Sanvi Panou et son cinéma La Clé-Images d’ailleurs ouvert dans les années 1990 à Paris, celle du rap de Casey et de la pop d’Aya Nakamura, et même celles des moins visibles, comme Rachel Kebe et les autres femmes de chambres allumant les premières lumières des hôtels Hyatt ou Ibis de France qui, par leurs nombreuses grèves, ont bien l’intention de rediriger les lumières sur elles-mêmes. Sans oublier une impertinence plus taquine qui ne se prend pas au sérieux et garde un recul critique.

La forme du lexique était pour nous une évidence, parce qu’elle permet de répertorier des mots et expressions anciens ou nouveaux, de suivre l’évolution de certaines définitions et langues, à la sortie d’une décennie que nous considérons comme déterminante pour le futur des populations noires en France. Le lexique est un outil pour réfléchir et penser notre place dans la société, notre relation avec elle et avec nous-mêmes.

La quarantaine de mots, d’expressions, d’abréviations et de néologismes présentée ici est issue de nos observations, références et trajectoires diverses qui se rencontrent en France mais dont l’essence se trouve entre l’Afrique, les Amériques et les Caraïbes. Par ailleurs, nous utilisons le lexique comme prétexte pour répondre à des questions persistantes : pourquoi l’usage de l’expression « nègre de maison » pose-t-il problème ? Les « amis noirs », êtres vivants ou légende urbaine ? Quand on parle des « abolitions » de l’esclavage, de quoi est-il réellement question ? Nous avons puisé dans l’histoire, les sciences sociales et la culture populaire pour que cet ensemble de mots choisis reflète au mieux la période dans laquelle nous vivons.

Le Dérangeur synthétise également un travail commencé il y a trois ans sous la forme d’une émission radiophonique bimensuelle de deux heures, diffusée sur la radio underground Rinse. Nous l’avons élaborée comme une grande réunion familiale faite de retrouvailles de cousins éloignés, d’échanges bruyants et passionnés, de repas copieux et pimentés. Piment, la gifle d’épice pour gâter la sauce. C’est ainsi que nous avons voulu résumer l’émission, mais aussi briser le mythe d’une unique communauté noire pour le remplacer par l’idée que des communautés noires se rejoignent sous une même condition[3]. Français parce que né et ayant grandi en France, français parce que kidnappé par la France, français parce que colonisé par la France, français parce qu’ayant immigré en France… si nos parcours et nos aspirations sont divers, des similitudes indéniables nous lient et nous les célébrons.

Dans cette perspective, Le Dérangeur est une extension de Piment. Notre ton y est resté intact. Son titre est emblématique de son contenu, à l’intersection de la pédagogie, du sarcasme, de l’esprit critique et du lyrisme. Loin d’être un lexique classique, Le Dérangeur adopte des formes multiples adaptées aux messages qu’il porte, longues, courtes ou expérimentales, à l’opposé du mythe d’une expérience noire monolithique en France. Pas de sens de lecture, mais une invitation à écrire dessus, à corner des pages ou à les déchirer. Si vous n’êtes pas d’accord, c’est normal : rappelez-vous le titre.

Dans ce livre, nous avons décidé d’écrire « les Noirs » avec une capitale, contrairement aux blancs. Lorsque nous écrivons « Noirs », nous parlons des Afro-descendants du continent africain et de ses diasporas. Quand nous écrivons « blancs », nous parlons de ceux qui se pensent comme tels dans la société, de manière consciente ou inconsciente, et dont l’existence dépend de la présence des « autres » auxquels ils s’opposent. L’écrivain James Baldwin le disait si bien : « Je n’ai pas inventé le nègre, les blancs l’ont fait […], mais j’ai toujours su que je n’étais pas ce nègre, alors si je ne le suis pas et qu’il est vrai que votre invention vous révèle, qui est le nègre ? »

Écrite à huit mains, ceci est notre contribution à la discussion bien entamée sur la question noire en France. Alors que nous ne sommes ni historiens, ni sociologues, des positions que nous n’envions pas mais dont certains qui les occupent ont enrichi nos réflexions, c’est aussi notre tentative de sortir cette question du monde universitaire pour la rendre plus accessible.

Nous espérons que ces quelques pages rempliront leur mission et prouveront qu’il est possible d’exister dans ses propres termes et non à travers ceux des autres.

***

Longtemps, les événements qui ont suivi la mort de Zyed et de Bouna, le 15 octobre 2005 à Clichy sous-Bois, ont été qualifiés d’« émeutes des banlieues » dans les discours médiatiques et politiques. Ces mois d’octobre et novembre 2005 ont plongé des quartiers populaires, où se concentrent les populations paupérisées d’origines maghrébine et subsaharienne, dans une contestation émaillée de violences symboliques et matérielles. Zyed Benna, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans, ont été tués par électrocution. Fuyant la police, ils se sont réfugiés dans une centrale d’électricité : les policiers qui les poursuivaient les ont vus entrer dans la centrale sans daigner venir à leur secours.

Dans des quartiers où les jeunes Noirs et Arabes ont vingt fois plus de risques que les blancs de se faire contrôler par la police[4] et subissent un chômage massif et structurel qui engendre violence, insécurité et ghettoïsation, une partie de la jeunesse française s’est identifiée à eux. À Clichy-sous-Bois, la ville de Seine-Saint- Denis dont étaient originaires les deux adolescents, les jeunes sont sortis dans la rue pour exprimer leur colère et leur tristesse. Le soir même de leur mort, au journal de 20 heures de TF1, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, disculpait les policiers et sous-entendait que les jeunes étaient coupables, ce qui a mis le feu aux poudres. Comment exprimer une injustice qui vient d’avoir lieu lorsque la puissance étatique explique qu’il n’y aura pas de justice, qu’après tout, « ils n’avaient pas à courir s’ils n’avaient rien à se reprocher » ?

Soir après soir, en banlieue parisienne et dans plus de quatre- vingts communes – Toulouse, Rouen, Lille, Strasbourg, Nantes… – la révolte[5] se poursuit ; en face, le maintien de l’ordre et la répression à l’œuvre, avec notamment les premières utilisations de flashball, s’inscrivent dans un continuum colonial[6], comme le soulignent les travaux du sociologue Mathieu Rigouste. Une solidarité et une prise de conscience de l’injustice sociale et raciale émergent sans nécessairement être formulées, cette révolte ressemblant à un ultime sursaut, un dernier appel.

Quand le peuple s’exprime et que la réponse institutionnelle se résume à la répression, à la criminalisation et à la diversion, le langage employé par le pouvoir pour décrédibiliser la contestation sociale est celui de l’agitation, de l’émeute.

Politiquement, on considère que la différence entre une émeute et une révolte réside dans le fait d’organiser et de planifier collectivement – ou non – la contestation. Employer les bons mots pour décrire ces événements aurait pu inviter à en penser les facteurs sociaux et politiques[7], qui ont eu des effets importants sur la France et les mémoires de ces populations, et à ne pas rester prisonnier de considérations identitaires, voire culturelles – ce qu’ont fait la plupart des médias en décrivant ces jeunes comme des « hordes sauvages qui brûlaient car il faut bien comprendre que la polygamie peut expliquer leurs situations[8] ».

Les révoltes des banlieues de 2005 s’inscrivent dans la longue histoire des contestations sociales en France et des revendications des populations issues de l’immigration, des Minguettes en 1981 aux marches des deuxièmes générations de populations maghrébines de 1983 jusqu’aux mobilisations et occupations de l’église Saint-Bernard par des sans-papiers subsahariens en 1996. Ces contestations n’étant pas institutionnalisées, elles ont été rapidement décrédibilisées. Mais elles n’en sont pas moins politiques et ancrées dans les mémoires des luttes des minorités en France.

***

Après sa première projection au festival de Cannes en mai 2019, le succès du film Les Misérables du réalisateur Ladj Ly était écrit. Le verdict des critiques est unanime : s’il y a un film à voir sur la situation des banlieues, c’est celui-là.

De fait, tous les ingrédients y sont : un policier blanc gentil au milieu des pourris, une manière de filmer proche du documentaire qui donne réellement vie à la cité des Bosquets à Montfermeil (93), une fin spectaculaire et, surtout, des enfants pour la plupart noirs ou arabes qui sont au centre de l’intrigue.

Ce n’est pourtant pas la présence importante de ces enfants qui est remarquée dans les éloges sur le film, mais plutôt l’analyse qu’il propose du contexte social et des conséquences de la misère sur l’autre côté du périphérique. Si leurs performances d’acteurs sont saluées, à l’instar de celle du jeune Issa Perica, nommé aux Lumières de la presse, on ne s’attarde pas assez sur ce qu’ils incarnent.

Les Misérables ressemble à un film qui raconterait le passage à l’âge adulte d’enfants noirs et arabes. Mais, contrairement aux films classiques sur le passage à l’âge adulte, la métamorphose ne prend pas plusieurs mois, ni années, mais quelques secondes.

La majeure partie de l’intrigue se déroule pendant une journée caniculaire d’été et on voit ces enfants, surnommés « microbes » par les habitants de la cité, passer du statut de garçons à celui d’hommes, d’abord à cause du traitement qui leur est infligé par la police, puis parce que c’est la seule possibilité pour eux de riposter.

Le film traite finalement de l’incapacité des adultes qui les entourent à voir ces enfants souvent catalogués à tort « jeunes de banlieues » comme insouciants, influençables, vulnérables, naïfs ; de l’impossibilité dont ils témoignent de leur offrir l’empathie qu’ils méritent et de les reconnaître comme ce qu’ils sont : des enfants.

Des chercheurs du Center on Poverty and Inequality (université de Georgetown, Washington), appellent ce phénomène le « biais d’adultification », et les petites filles noires en sont les premières victimes. Selon les résultats de cette étude, les stéréotypes négatifs dont souffrent les femmes noires sont projetés sur elles dès l’âge de 5 ans. Elles sont considérées comme colériques, agressives, hypersexuelles, et la discipline qui leur est imposée pendant leur scolarité est souvent plus sévère de ce fait, d’autant plus lorsqu’elles viennent de milieux modestes. Ce biais se traduit également par le regard que beaucoup d’adultes portent sur elles, en les considérant comme indignes de bienveillance et d’attention, contrairement aux petites filles blanches. De manière générale, on attribue aux filles noires et pauvres dès le plus jeune âge une précocité que l’on veut maîtriser et qui conditionne leurs premiers rapports sociaux. Les féminités blanches sont protégées, les féminités noires sont domptées : le fossé se creuse très tôt dans les yeux des adultes et des autres enfants.

Cela commence toujours de la même façon. À l’école maternelle ou primaire, dans la cour de récré, les enfants noirs l’ont compris et les enfants blancs n’ont pas résisté à l’envie urgente de le leur faire comprendre : leurs peaux, cheveux, nez, pays d’origine leur interdisaient d’office de connaître une enfance classique. Ils n’ont pas eu la chance d’être à l’abri, ne serait-ce que pendant quelques années, de la violence du racisme. Qui blâmer ? On nous répondra qu’il ne s’agit sûrement pas de ces enfants blancs, innocents réceptacles des idées de leurs parents et de leur environnement racistes. Mais, apparemment, cette innocence prime car elle leur octroie le droit d’arracher la leur aux autres.

Dans une société où le blanc est la norme, l’enfant blanc est simplement un enfant, sa blanchité est occultée. En 2018 sortait Tu seras un homme féministe mon fils (Marabout) de la journaliste Aurélia Blanc, un manuel d’éducation antisexiste pour les garçons « libres et heureux » né de ses questionnements de future mère d’un garçon. Le livre est un succès en France parce qu’elle y aborde des thèmes actuels comme le consentement, les violences sexuelles, les stéréotypes de genre et tout ce qui, selon elle, permettrait aux garçons d’adopter des masculinités éloignées des schémas hégémoniques. Mais un angle mort s’y dessine parmi tant d’autres : elle semble avoir oublié que son fils sera blanc. Il sera peut-être féministe, mais cela n’empêchera pas qu’il soit raciste, ni qu’il participe à cette misogynoire née de l’intersection entre les discriminations sexiste et raciale. Son fils sera un féministe blanc.

Oublier la condition de son enfant noir : voilà un luxe que la blogueuse Diariatou Kebe ne pouvait pas se permettre. Son livre Maman noire et invisible (La Boîte à Pandore), sorti trois ans avant celui d’Aurélia Blanc, aborde le vécu spécifique des mères noires en France, depuis leurs appréhensions concernant leur grossesse dans un milieu médical qui n’échappe pas au racisme jusqu’à l’éducation de son fils qui deviendra un homme, noir, dans un monde blanc patriarcal. Parmi les parents blancs et non-blancs et, par extension, leurs enfants, certains sont forcés de prendre conscience de l’image que leur renvoie la société pendant que d’autres peuvent vivre en l’évitant.

Durant deux années, la sociologue Margaret Hagerman s’est immergée dans le quotidien de trente-six familles blanches de classe moyenne pour analyser la manière dont leurs enfants étaient initiés aux questions raciales. De cette recherche est issu le livre White Kids : Growing Up with Privilege in a Racially Divided America (« Enfants blancs : grandir en tant que privilégiés dans une Amérique racialement divisée ») en 2018 (New York University Press). Interrogée par le magazine The Atlantic sur la réelle influence qu’ont les décisions des parents par rapport à l’environnement dans lequel grandissent les enfants, elle écrit :

Les parents blancs, et les parents en général, doivent comprendre que tous les enfants méritent leur considération. L’idée selon laquelle seul votre enfant est important doit être repensée.

En pensant aux enfants qui ne sont pas les leurs lors de leurs prises de décision, les parents blancs en particulier pourraient contribuer à rendre le monde plus juste. Une éducation intégrant l’intérêt collectif ne mettra pas fin au racisme, mais elle contribuera, au moins, à rappeler une chose : les enfants sont aussi ceux des autres.

Illustration : photo © SRAB Films – Rectangle Productions – Lyly films

[1]Guillaume Lachenal, Le Médicament qui devait sauver l’Afrique : un scandale pharma- ceutique aux colonies, La Découverte, 2014.

[2] Myriam Paris, Un féminisme anticolonial : l’union des femmes de La Réunion (1946-1981), Dalloz, 2020.

[3] Voir Pap N’diaye, La Condition noire. Essai sur une minorité française, Calmann-Lévy, 2008.

[4] Jean-Baptiste Jacquin et Julia Pascual, « Le défenseur des droits dénonce les contrôles “au faciès” », Le Monde, 20 janvier 2017.

[5] Balla Fofana, « C’était une révolte, pas des émeutes », Libération, 2015.

[6] « Police et militarisation de l’espace : un interview de Mathieu Rigouste », Marseille autonome luttes, 2015.

[7] Didier Lapeyronnie, « Révolte primitive dans les banlieues françaises. Essai sur les émeutes de l’automne 2005 », Déviance et société, vol. 30, n° 4, 2006, p. 431-448.

[8]« Le ministre de l’emploi fait de la polygamie une “ cause possible ” des violences urbaines », Le Monde, 16 novembre 2005.