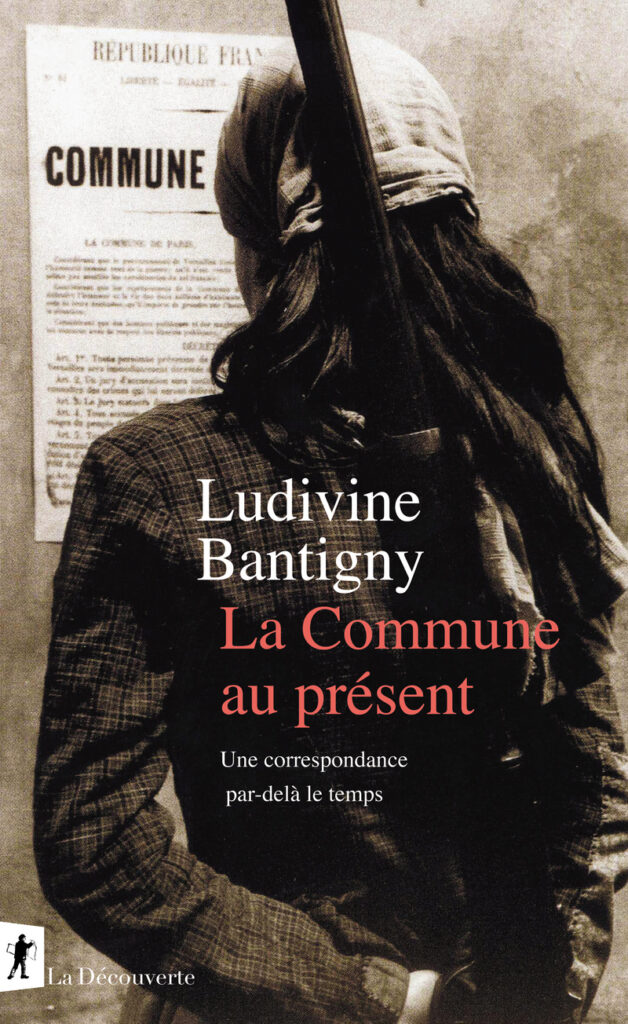

Ludivine Bantigny, La Commune au présent. Une correspondance par-delà le temps, Paris, La Découverte, mars 2021.

À Louise Michel

« Lettre à Louise ». Un temps, c’est ainsi que j’ai imaginé ce livre : une longue lettre que je t’aurais dédiée. « Je vous écris de ma nuit » confiais-tu à Victor Hugo puis plus tard, de ta prison, à tes correspondants[1]. Tu as passé tant d’heures à rédiger des messages, des billets, des dépêches, des courriers, qui te faisaient tenir non seulement à la vie mais aussi au combat. Et je t’admire pour tout cela. Puis peu à peu, au fil des archives, j’ai noué des liens avec celles et ceux, célèbres ou pas, qui ont fait et qui sont cette révolution, la Commune incarnée : son corps, son âme, ses visages et ses bras. Alors, les voilà : les lettres que je leur destine forment la matière unique de ce livre. Je ne saurais assez dire l’émotion que j’en tire : j’ai l’impression de vous parler, à vous, femmes et hommes de la Commune, avec souvent le sentiment que vous êtes au fond toujours là.

Vous écrire ? Y a-t-il même un sens à le faire ? À te dire « tu », à vous dire « vous » ? Vous êtes loin, définitivement : loin dans la mort et dans le temps. Et pourtant tu ne l’aurais sans doute pas jugé incongru. Parce que les morts étaient comme un compagnonnage pour toi, hantée par l’obsession de les faire vivre encore. Vous qui aviez échappé au massacre et à l’intraitable mitraille d’un peloton d’exécution, vous vous sentiez des morts-vivants. Il n’est qu’à lire ce qu’en disait Victorine Brocher, ambulancière et cantinière, miraculeusement épargnée : une morte-vivante, c’est bien ainsi qu’elle s’éprouvait[2]. Toi Louise, tu n’as cessé ensuite de lutter et d’écrire « à travers la mort ». Ce constat n’était pas d’abord une détresse : « Est-ce que je ne vis pas surtout avec les morts[3] ? »

Tout ça peut faire penser à ce qu’en dit Jacques Derrida. Il demande d’« apprendre à vivre avec les fantômes », « dans [leur] commerce sans commerce. À vivre autrement, et mieux. Non pas mieux, plus justement. Mais avec eux. » Ces spectres représentent à ses yeux une indocilité du temps, dans un passé rendu présent[4]. Derrida parle, dans un jeu sérieux, d’« hantologie », au sens de l’accueil fait au passé et de son hospitalité. L’histoire est cette vie des morts : leurs cortèges vont en suspens dans les allées du temps arpentées en silence. La présence spectrale du passé n’est ni lugubre ni macabre : elle n’est pas un frein mais une impulsion, un bond. En évoquant le temps d’antan, c’est l’avenir que tu regardais. Tu l’affirmais : « Le spectre de Mai parlera. » Vous écrire n’est pas se ligoter au passé mais faire place à ces spectres et les prendre au sérieux, comme une nécessité.

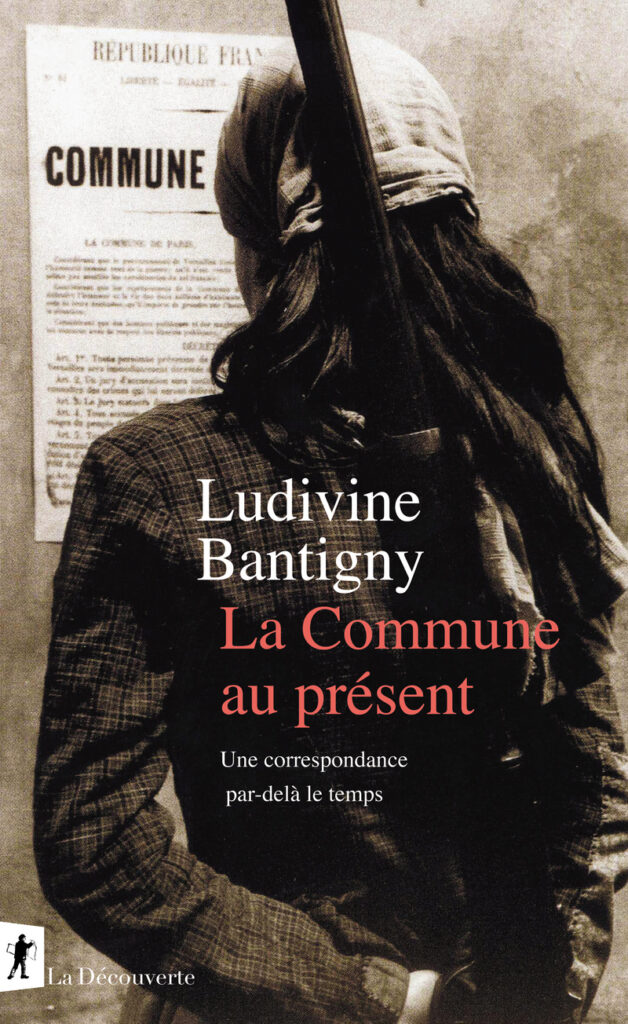

J’aime vraiment cette photographie au daguerréotype qu’a faite Richebourg sur l’avenue de Rivoli, en avril 1871[5] :

Image spectrale : une survivance affronte le temps et l’oubli. Bien sûr, on pourra y voir, non sans chagrin, la disparition qui guette, des personnages évanescents, le symbole d’un monde évanoui : le signe, déjà, d’une défaite. Toute photographie a ce rapport avec la mort, Roland Barthes l’a souligné : « On dirait que, terrifié, le Photographe doit lutter énormément pour que la Photographie ne soit pas la Mort[6]. » Dans cette image plus qu’en toute autre, peut-être. Mais justement, c’est une lutte aussi pour la vie. On se dit que vous échappez à la capture, à l’appareil qui voudrait vous figer ; c’est une résistance par-delà le temps, une persistance. Vous narguez la disparition, sur cette photo comme sur celles de Bruno Braquehais, témoin formidable, sourd-muet à qui l’on doit des images si rares. Il ne les a jamais vendues pour ne pas en tirer profit. Il s’est refusé tout autant à prendre en photo les cadavres : c’est la Commune vivante qu’il souhaitait représenter (d’autres pendant ce temps en faisaient des cartes postales : le cynisme est aussi un marché). Quoi qu’il en soit, ces traces contrecarrent le passage du néant.

Il y a donc un sens à vous écrire aujourd’hui : sans doute parce que vous nous hantez. Ce n’est pas un fardeau mais une dette. Une dette n’est pas toujours lourde à porter, au contraire : elle peut donner de la force, impulser un élan. Regarde, Louise, toutes ces photos d’à présent. Elles nous parlent de vous et nous parlent de toi. Celle-là, je l’ai prise en janvier 2020 à Paris, lors d’une grande manifestation. Il y était question de défendre, avec les retraites, la protection sociale et donc une forme de justice :

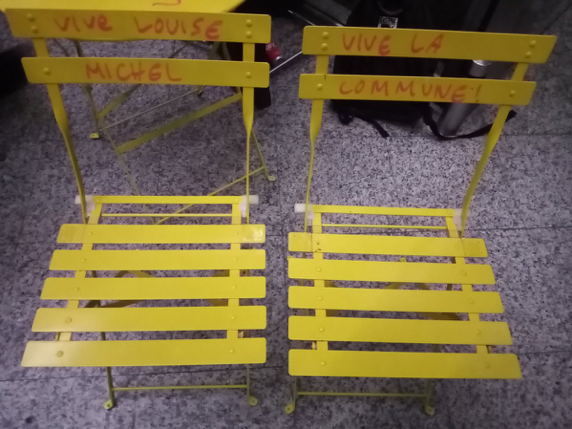

Cette autre, c’était le 5 octobre de l’année précédente :

Un immense centre commercial avait été occupé, le temps d’un jour et d’une nuit, pour éveiller les consciences. Tu ne l’aurais pas imaginé : toi, tu avais confiance en l’avenir, tu en parlais comme de semailles et de moissons. Désormais, Louise, nous ne savons plus si ce monde aura un futur. Est-ce que ça te semble grandiloquent ? Aberrant ? Et cependant la Terre s’abîme lentement et sûrement. Alors ce jour-là, dans ce centre commercial, grand temple de consommation que tu n’aurais même pas pu concevoir, il y avait des slogans qui disaient « Vive la Commune », des murs et des chaises où s’écrivait ton nom. On lisait encore sur les vitrines échappées quelques heures à la publicité : « Fin du monde fin du mois Mêmes coupables même combat », « Démocratie directe », « Construisons les maisons du peuple », « On n’entre pas dans un monde meilleur sans effraction »… Que dire encore des Gilets jaunes, qui t’auront bien souvent citée ? Je t’envoie cette photo d’un ami, Serge D’Ignazio, photographe-ouvrier. Tu te serais bien entendue avec lui.

Vous étiez là, toi surtout, de manifestations en rassemblements, parfois avec humour. Notamment dans les cortèges hospitaliers et enseignants : « Moins de Jean-Michel, plus de Louise Michel »… (c’est un ministre qui était visé) – et pour le même : « Moins de Blanquer, plus de Blanqui ».

« La Commune n’est pas morte », on le sait depuis longtemps[7]. Le vœu et le constat sont devenus leitmotive dès ses lendemains dans les groupes révolutionnaires et le mouvement ouvrier. Contre les tentatives de l’enterrer dans les charniers des fusillés, les montées collectives au Mur des Fédérés ont permis, des décennies durant, de maintenir son souvenir. Décidément : les spectres persistent et résistent. « Le cadavre est à terre et l’idée est debout » : ce qu’assurait Lissagaray après Victor Hugo[8]. Mais le souvenir de la Commune a connu des intermittences : il a vacillé sur les lignes oscillantes de la mémoire, tantôt oubliée de l’histoire, tantôt seulement négligée. Désormais, plus que jamais, il revient : on parle à nouveau des communs.

Pourquoi donc et pourquoi maintenant ? Sans nul doute, notre vie s’est amplement améliorée depuis votre temps. « Notre » vie ? Il est difficile de l’évoquer comme si c’était tout un. Les inégalités se creusent et de manière vertigineuse. Des gens meurent dehors. La pauvreté s’étend, comme la précarité. Les rapports marchands colonisent des territoires pourtant longtemps préservés, de l’éducation à la santé, de la culture à l’environnement. De prétendus critères de rentabilité s’imposent aux services publics. Les formatages publicitaires prolifèrent, la compétition et l’esprit d’entreprise se vénèrent. Les solidarités sociales sont attaquées par la concurrence généralisée. L’ordre règne – et ses défenseurs renouvellent sans cesse les armes de sa domination. Ils parlent du travail d’après son « coût », assimilent la protection sociale à des « charges », font passer des régressions pour des « réformes », opposent qui a un travail et qui n’en a pas, qui est né ici et qui ne l’est pas. « L’ordre règne. » La formule avait été employée par Marx pour décrire l’après-juin 1848, après l’écrasement de l’insurrection ouvrière dans Paris. Une révolutionnaire qui te ressemble, Rosa Luxemburg, le dira en janvier 1919, quelques jours avant son assassinat : « L’ordre règne à Berlin. » « L’ordre règne », entendait-on aussi en juin 1968, après la répression aux usines Renault-Flins et Peugeot-Sochaux qui avait fait trois morts : Gilles Tautin, Henri Blanchet et Pierre Beylot. « L’ordre règne » : c’est ce que constatait Gustave Lefrançais après la Semaine sanglante qui a massacré tant des vôtres, par milliers[9].

Mais partout dans le monde s’exprime aussi un désir de justice, de dignité et d’égalité. « Il n’y a pas d’alternative », cette sommation à ne plus rien imaginer ? Il semble que le temps soit fini où on l’affirmait sans ciller. Dans une période rude, pétrie d’incertitudes et d’anxiétés, il est d’autres manières de concevoir nos vies, notre rapport au temps, à l’école, au travail, à la culture, à l’art, à l’avenir et à l’histoire. Et voilà qu’on continue d’espérer. Vous offrez des idées de « possibles ». Vous donnez envie de ne pas dire juste « non » mais « oui » : de n’être pas voué au refus mais à ce qu’on pourrait souhaiter. La Commune n’est pas morte et elle peut même être un projet.

Vous avez fait une révolution. Pas n’importe laquelle : une révolution menée par des « sans nom », gens modestes, gens du peuple, ouvrières et ouvriers, artisans et prolétaires… Vos élus étaient « des inconnus », surtout pour qui les regardait de haut sans comprendre et s’en offusquait. Comment ? Des gens de rien prennent l’Hôtel de Ville et offrent une tout autre pratique : démocratie active, démocratie vraie ? Oui, votre Commune a bien été « un extraordinaire et fascinant laboratoire du politique[10] », fait de délibération populaire. À l’heure d’une démocratie ébréchée, d’une confiance parfois bafouée, votre « révolution communaliste[11] » continue sans doute d’inspirer. Mais certainement pas comme un mythe.

Car il ne s’agit pas d’enjoliver ni davantage de magnifier : pas question de faire un fétiche. Vous avez connu non seulement de terribles obstacles, monstrueux presque, mais aussi des tensions parfois vives, ceux-là engendrant souvent celles-ci. Il y a eu des contradictions, il serait délétère de les taire. Elles nous servent : elles nous font réfléchir pour agir. Car vos questions sont actuelles, tout comme vos doutes, vos espoirs et vos hésitations. Ils n’appartiennent pas qu’à l’histoire et c’est pourquoi ce passé est fertile. Ce serait un regret de masquer les flottements et les indécisions. Prenons Ferré, si tu veux bien. « Ton » Ferré. Tu lui étais tant attachée, tu l’admirais. Prisonnière quand la Commune fut écrasée, tu t’es débattue à toute force pour tenter de lui sauver la vie ; tu t’accusais, tu voulais mourir à sa place. Tu l’assurais et, même, tu le jurais : sans lui tu aurais commis un crime, tu aurais tenté de tuer Thiers « ou un autre, en pleine Assemblée ». Tu l’écris au général Appert qui a la responsabilité, sordide, de vous juger. Tu le promets : « Si je n’ai pas réalisé cet acte désespéré c’est à Ferré que vous le devez[12]. » À Versailles on te soupçonne : si tu défends Théophile Ferré énergiquement, c’est que tu l’as « en trop grande estime pour qu’il ne se soit pas passé entre [vous] quelque chose de grave ou d’intime[13] ». Étais-tu amoureuse de Ferré ? Je ne veux pas t’enlever tes secrets et je n’aime pas les questions de Conseil de guerre. Mais si je te parle de lui, c’est que certaines de ses actions peuvent apparaître autoritaires. Il faudra bien en discuter.

Votre histoire en impose, elle intimide : c’est un immense massif. Depuis cent-cinquante ans on la remet sur le métier. Certaines et certains y ont même consacré une grande part de leur existence[14]. C’est une dette, aussi, et tout un héritage. Ce livre est une pierre à l’édifice patiemment construit, dans cette œuvre collective-là. Il veut contribuer à vous redonner vie – avec à l’esprit ce que disait Hugo et que tu aurais pu tout aussi bien écrire : « Les morts sont des vivants mêlés à nos combats[15]. »

[1] Louise Michel, Lettres à Victor Hugo, Paris, Le Mercure de France, 2005, p. 47. Louise Michel, Je vous écris de ma nuit : correspondance générale. 1850-1904, éditée par Xavière Gauthier, Paris, Les Éditions de Paris, 2005.

[2] Victorine Brocher, Souvenirs d’une morte vivante. Une femme du peuple dans la Commune de 1871, Paris, Libertalia, 2017.

[3] Louise Michel, À travers la mort. Mémoires inédits, 1886-1890, édition critique établie par Claude Rétat, Paris, La Découverte, 2015, p. 44.

[4] Jacques Derrida, Spectres de Marx. L’état de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale, Paris, Galilée, 1993, p. 52, 31, 160, 15 et 277.

[5] C’est la photo choisie en couverture d’un très beau livre collectif : Marc César et Laure Godineau (dir.), La Commune de 1871, une relecture, Paris, Créaphis, 2019.

[6] Roland Barthes, La Chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Gallimard, 1980, p. 30‐31.

[7] Cf. Éric Fournier, La Commune n’est pas morte. Les usages politiques du passé de 1871 à nos jours, Montreuil, Libertalia, 2013. « Elle n’est pas morte » est une chanson bien connue d’Eugène Pottier publiée dans La Question sociale en 1885 puis 1886. Cf. Laure Godineau, « “Elle n’est pas morte” : quand dire c’est faire. Écrire et continuer la Commune de Paris dans les années 1880 », in Quentin Deluermoz et Anthony Glinoer (dir.), L’Insurrection entre histoire et littérature (1789-1914), Paris, Publications de la Sorbonne, 2015, p. 126 ; Kristin Ross, Communal Luxury : The Political Imaginary of the Paris Commune(2015), trad. fr. : L’Imaginaire de la Commune, Paris, La Fabrique, 2015, p. 13.

[8] « Depuis six mois déjà, l’ordre règne encore une fois dans Paris, c’est‐ à‐dire que tout y est contraint à l’obéissance. » (Gustave Lefrançais, Étude sur le mouvement communaliste à Paris (1871), Paris, Klincksieck, 2018, p. 269.)

[9] « Depuis six mois déjà, l’ordre règne encore une fois dans Paris, c’est-à-dire que tout y est contraint à l’obéissance ». (Gustave Lefrançais, Étude sur le mouvement communaliste à Paris (1871), Paris, Klincksieck, 2018, p. 269).

[10] Marc César et Laure Godineau (dir.), La Commune de 1871 une relecture, op. cit., p. 5.

[11] Arthur Arnould, Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris (1878), Lyon, Éditions Jacques‐Laffont et associés, 1981, p. XVII.

[12] Lettre de Louise Michel au général Appert, 17 novembre 1871, Service historique de la Défense (désormais SHD) LY22.

[13] Lettre du rapporteur près le 4e Conseil de guerre, 25 octobre 1871, SHD LY22.

[14] Je pense à Jacques Rougerie évidemment, Michèle Audin, Michel Cordillot et, dans une autre génération, Quentin Deluermoz, Éric Fournier, Laure Godineau et Maxime Jourdan. Mais la bibliographie est immense. Voir, pour une synthèse, Quentin Deluermoz, « Histoire de l’histoire de la Commune : 1871‐2018 », in Michel Cordillot (dir.), La Commune de Paris. Les acteurs, l’événement, les lieux, Paris, Éditions de l’Atelier, 2021, p. 1226‐1233.

[15] Victor Hugo, L’Année terrible, Paris, Michel Lévy Frères, 1872, p. 165.