À l’occasion des 150 ans de la Commune de Paris, Contretemps publie du 18 mars au 4 juin une lettre quotidienne rédigée par Patrick Le Moal, donnant à voir ce que fut la Commune au jour le jour.

***

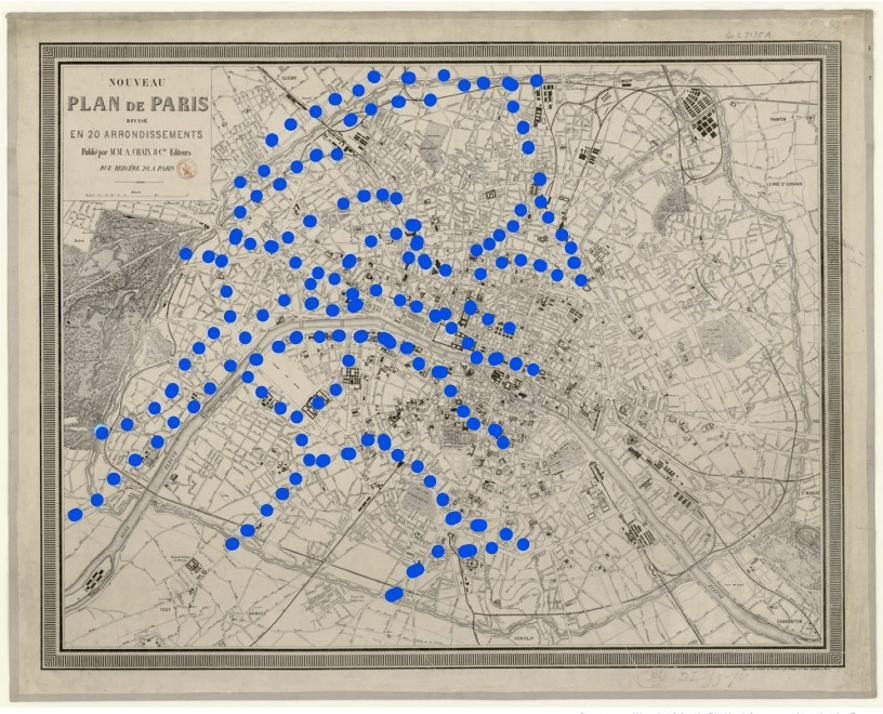

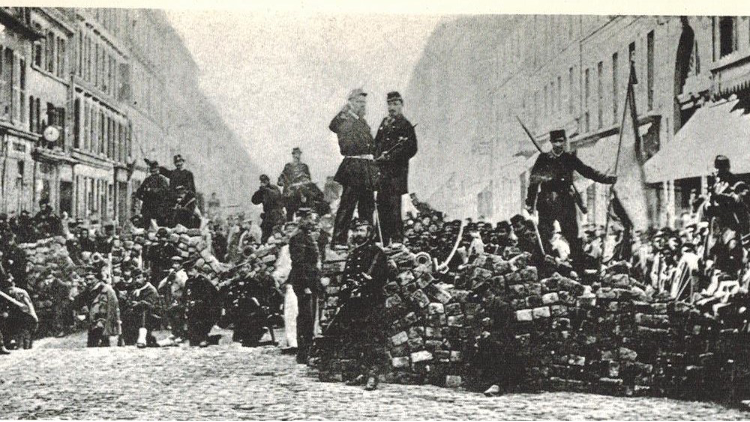

Les combats sont beaucoup plus violents aujourd’hui, la résistance des barricades tenues par les fédérés dans les quartiers populaires dans lesquels la ligne de front se déplace est bien plus efficace, et les petites rues rendent plus difficile l’avancée des troupes versaillaises, décrites comme accomplissant leur devoir contre la barbarie.

Au nord de Paris, les troupes de Thiers s’emparent des gares du Nord et de l’Est et, malgré la résistance des barricades, elles sont au soir à l’approche de la place du Château d’Eau[1].

Au centre, elles commencent par bombarder le Palais Royal, prennent les tuileries et arrivent à l’Hôtel de Ville en feu. Elles atteignent également les halles centrales, après un combat contre cinq cent fédérés retranchés dans les Halles et l’église Saint-Eustache.

Vers midi, la préfecture de Police est évacuée, les quatre-cent cinquante prisonniers arrêtés pour des délits peu graves sont mis en liberté. Un seul prisonnier, Veysset, l’agent versaillais qui a été envoyé pour essayer d’acheter la trahison de Dombrowski, est fusillé sur le pont Neuf. Rive gauche, les points de résistance autour du Luxembourg rendent leur progression plus difficile, cependant elles arrivent au Panthéon dans la soirée, alors que la poudrière établie au Luxembourg saute. Au Sud, elles atteignent la Butte aux cailles, bien organisée pour leur résister.

Témoignage – Germain Dathie, chasseur à pied de l’armée versaillaise

Tant bien que mal nous sommes arrivés au Luxembourg sans trop de difficultés, mais ce n’était pas tout : notre besogne allait commencer, c’était d’enlever le Panthéon et ce ne fut pas une petite affaire. Il fallut enlever six barricades bien défendues par des mitrailleuses et des canon-revolvers crachant la mitraille. Malgré cela, nous avancions toujours, faisant des brèches dans les maisons pour les fouiller de la cave au grenier.

En arrivant à la dernière barricade, ce fut un massacre épouvantable, nous arrivions de tous côtés à la fois, c’était horrible à voir. Une heure après, tout était terminé, le sol était couvert de morts et le sang ruisselait partout.

Dans les faits, les barricades, et il n’est pas rare qu’il y en ait plusieurs d’affilée dans la même rue, servent principalement à ralentir la troupe, la désorganiser. Les défenseurs passent d’un point de résistance à l’autre, tirant le long des murs ou par les croisées des immeubles, sur les deux côtés de la rue et non pas derrière la barricade. S’ils sont courageux, ils sont souvent mal organisés, et pas assez nombreux.

Le gros des troupes versaillaises qui suit les unités de pointe « pacifient » les quartiers conquis. Ils perquisitionnent toutes les maisons et immeubles, désarment tout le monde, traquent les suspects, gèrent les milliers de prisonnier.es.

– Immédiatement après la prise du Luxembourg dans le VIème, ils y installent une cour martiale. Selon les témoins, on fusille y compris les femmes et les enfants accusés d’avoir tiré sur les soldats.

– Une autre cour martiale est installée au théâtre du Châtelet, dans le foyer du public. Les fédérés et habitant.es reconnu.es coupables sont conduit.es à la caserne Lobau, derrière l’Hôtel de Ville, où les attendent des pelotons d’exécution. Une partir des corps est enterrés dans le jardin de la tour Saint Jacques.

– Place Vendôme, les viols s’ajoutent aux meurtres, des femmes sont abandonnées nues après avoir été violées et tuées.

Témoignage – Jules Bergeret, 41 ans, correcteur d’imprimerie

Dans les VIIIème, IXème et Ier arrondissements, les quartiers de l’ordre, où tout ce qu’on [signale] comme républicain [est] impitoyablement passé par les armes, toutes les femmes arrêtées dans les maisons ont été conduites à la place Vendôme, déshabillées, violées et massacrées. Ces faits […] qu’on dirait empruntés aux souvenirs les plus barbares d’un autre âge, l’âge des routiers et des lansquenets nous sont attestés par un soldat de l’armée de Versailles, témoin épouvanté de ces horreurs.

– Apparaît la légende des pétroleuses, qui coûte la vie à des centaines de malheureuses : on a vu par exemple au coin de la rue de Rivoli et de Castiglione, une foule entourer deux policiers qui escortent une femme accusée d’avoir jeté une fiole de pétrole dans le ministère des finances… Qui brûle depuis deux jours ! Elle a le visage en sang, les vêtements arrachés, elle a été traînée jusqu’au coin du Louvre sous les cris « À mort ! », et abattue par les policiers.

– Aux Halles, les trois cents fédérés faits prisonniers sont fusillés séance tenante.

– Raoul Rigault, portant uniforme de la Garde nationale, est poursuivi à son domicile rue gay Lussac par les soldats. Il se présente en disant « me voilà ! », en se frappant sur la poitrine, et il remet au caporal son épée et son revolver. Les soldats l’entraînent vers la cour martiale du Luxembourg. En chemin un officier demande qui il est, il répond « Vive la Commune, à bas les assassins ! ». Il est immédiatement passé par les armes, son corps est abandonné à l’entrée de la rue Royer-Colard, gisant dans une mare de boue et de sang.

– Place de l’Abbaye, dans le VIème, la barricade est tournée grâce à l’appui des réactionnaires du quartier, les dix-huit fédérés faits prisonniers sont fusillés séance tenante.

– Rue Saint-Jacques, dans le Vème, quarante fédérés sont faits prisonniers. Un colonel les fait mettre en rangs et dit à l’un d’eux : « allez dans ce coin ». Il est fusillé avant d’atteindre le mur. Cette scène est répétée trente-sept fois. Les fédérés, les uns après les autres marchent à la mort avec dignité et fierté, à l’exception des deux derniers qui se jettent à terre où ils sont eux aussi fusillés.

– Sur la place de la Bourse[2], les exécutions sommaires se succèdent. On attache aux grilles et on fusille. Là sont assassinés des citoyens qu’on a pris pour Lefrançais et Sérailler.

– Dans les longues colonnes de prisonniers liés quatre par quatre, conduits entre deux haies de soldats, à la moindre tentative de fuite, ils sont abattus. Parfois un officier décide de faire quelques exécutions, il choisit dans le groupe. Par exemple[3], le Marquis de Galiffet, conduisant un convoi, fait crier halte devant le bastion 565, choisit les plus âgés parmi les prisonniers, et les fait fusiller sur le champ, au nombre de quatre-vingt.

– Massacre à l’ambulance du Luxembourg, 9 place saint Sulpice, dirigée par un jeune médecin pas vraiment favorable à la Commune.

Témoignage – Benoit Malon, 30 ans, ouvrier teinturier, journaliste

[…] On pense bien que les blessés n’avaient pas de quartier à attendre de ces mitrailleurs en bloc. Voici un fait : un capitaine se présente à l’ambulance du séminaire Saint-Sulpice et dit : « on a tiré de cette maison ». Le fait était faux, mais cette façon de dire était le signal convenu pour porter le massacre dans un établissement. Le chef de l’ambulance, un jeune docteur espagnol, nommé Fano, protesta du contraire. L’officier, qui n’avait que vingt hommes, sortit. Il revint quelques instants après avec une compagnie toute entière en disant : « j’affirme qu’on a tiré de cette maison ». Aussitôt les soldats se précipitent, des blessés, ceux qui étaient debout, sont adossés au mur et fusillés, au nombre de trente. Ceux qui étaient couchés, environ une trentaine aussi, sont massacrés dans les lits à coups de baïonnette ou assommés à coups de crosse. Pendant que les soldats exécutaient ponctuellement leur consigne. Le digne officier brûlait la cervelle au jeune docteur.

Obéissant à des ordres directs, l’armée recherchait surtout pour les exécuter sur-le-champ les membres et les personnalités de la Commune, elle réussit quelquefois… Mais il se [trompaient] souvent. Malheur aux infortunés qui avaient quelques ressemblances avec l’un des élus de Paris, une mort horrible les attendait.

Un mercier du nom de Constant fut pris parce qu’on avait dit « c’est Billoray ». Il eut beau prouver son identité, il fut fusillé séance tenante, les soldats disaient qu’il était mort en lâche et les feuilles à scandale en tirèrent parti pendant plusieurs jours contre les révolutionnaires, jusqu’au moment où l’on apprit que ce n’était pas Billioray. On n’avait pas manqué d’ajouter que le prétendu Billioray avait été trouvé porteur de plusieurs centaines de mille francs.

Un citoyen inconnu eut le malheur de rencontrer un individu qui s’écria : « c’est Valles ! ». Il fut immédiatement entouré par un peloton, un officier lui fendit la figure d’un coup de sabre. Ce malheureux eut la force de riposter par un coup de poing, les soldats le lardèrent aussitôt de coups de baïonnette. Il n’était pas mort cependant, un assistant moins féroce s’écria : « Oh achevez-le ce malheureux ». Cet homme prononça son propre arrêt de mort, il fut immédiatement livré au peloton d’exécution. On assassina de la même façon tout ceux qui furent pris pour les membres de la Commune. […] On fusilla encore d’autres Vallès, un Longuet, un Ostyn, un Portot, un Amouroux, un Ferré, un Gambon, un Courbet, un Vaillant, plusieurs Lefrançais….

À partir de huit heures du matin, la quinzaine de membres de la Commune présents et les membres du Comité central décident de se déplacer à la maire du XIème, place Voltaire, qui devient le centre de la résistance. Avant de partir, Pindy, le membre de la Commune qui avait été nommé Gouverneur de la place, pour retarder les Versaillais, et aussi par désespoir décide après un échange avec quelques membres présents, de faire mettre le feu à l’Hôtel de Ville, tout en donnant l’ordre de ne pas brûler les archives.

Vers dix heures, les flammes jaillissent du beffroi ; une heure après, le bâtiment est entièrement en flammes. Petit à petit le XIème sert de refuge aux débris des bataillons, regroupant les hommes qui se racontent les luttes et les terreurs vues, mais ils sont seuls, sans informations, sans ordre. Cependant, de grands dispositifs de défense s’organisent autour de Bastille, rues Saint-Antoine, de Charenton, du faubourg Saint-Antoine et de la Roquette, et du côté du Château d’Eau, boulevard Voltaire. Tout cela dans une ville où la vie est suspendue, les boulevards sont silencieux et déserts sous un soleil de plomb.

À la mairie du XIème, l’encombrement est énorme. Malgré la désorganisation, quelques responsables gardent la présence d’esprit. Dans les escaliers, des femmes cousent des sacs, les cours regorgent de fourgons remplis de cartouches et de poudre. Les nouvelles des exécutions sommaires s’accumulent et augmentent l’exaspération des présent.es.

À midi les membres présents de la Commune se réunissent. Delescluze propose de regrouper tous les bataillons disponibles et que les membres de la Commune à leur tête partent sur les points à reconquérir. Mais lesquels et pour quoi faire ?

Dans ce climat de tension, sur la place Voltaire, un officier de l’état-major de la Garde nationale, le Comte de Beaufort, est reconnu par les gardes d’un bataillon qu’il avait insulté quelques jours auparavant. On l’arrête. Le bataillon oblige les officiers à constituer un conseil de guerre, qui décide qu’il servira comme simple garde. Il sort triomphant. La foule gronde de le voir libre, un garde se précipite sur lui, il sort son revolver, il est aussitôt saisi, plus personne n’ose venir à son secours. Delescluze, prévenu, essaie de s’interposer. Rejoint par l’élu du quartier, demande un sursis. Le bataillon gronde, menace de combattre si on lui retire le prisonnier qui est finalement fusillé dans un terrain vague derrière la mairie.

Témoignage – Prosper-Olivier Lissagaray, 33 ans, journaliste

À 7h, un grand bruit se fait devant la prison de la Roquette où on a transféré la veille les trois cents prisonniers détenus à Mazas. Quelques-uns, les gendarmes et sergents de ville pris le 18 mars, ont paru la semaine précédente devant le jury d’accusation institué par le décret du 5 avril. Leur seule défense est de dire qu’ils obéissaient à leurs chefs. Les autres prisonniers étaient des prêtres, des personnes suspectes, d’anciens mouchards. Dans une foule de gardes nationaux exaspérés des massacres, un délégué de la sûreté générale, Genton, survient. Révolutionnaire de vieille date, en juin 1848, on va le fusiller à la préfecture de Police quand un hasard le sauve. Blanquiste militant, il a marqué dans les luttes contre l’Empire. Il s’est bien battu pendant la guerre, pendant la Commune, il dit : « Puisque les Versailles fusillent les nôtres, six otages vont être exécutés. Qui veut former le peloton ? ». « Moi moi ! », crie-t-on de plusieurs côtés. L’un s’avance et dit : « Je venge mon père », un autre « je venge mon frère », « moi », dit un garde, « ils ont fusillé ma femme ». Chacun met en avant ses droits à la vengeance. Genton accepte trente hommes et entre dans la prison.

Il se fait apporter le registre d’écrou, marque l’archevêque Darboy, le président Bonjean, Jecker, les Jésuites Allard, Clerc, Ducoudray. Jecker est en dernier lieu remplacé par le curé Deguerry. On les fait descendre de leurs cellules, l’archevêque le premier. Ce n’est plus le prêtre orgueilleux glorifiant le 2 décembre, il balbutie je ne suis pas l’ennemi de la Commune, j’ai fait ce que j’ai pu, j’ai écrit deux fois à Versailles. Il se remet un peu quand la mort lui apparaît inévitable. Bonjean ne tient pas debout. Il n’est plus le bouillant ennemi des insurgés de Juin. « Qui nous condamne », dit-il, « la Justice du peuple. Oh ! celle-là n’est pas la bonne. Parole de magistrat ». On conduit les otages dans le chemin de ronde. Quelques hommes du peloton ne peuvent pas se contenir. Genton ordonne le silence. Un des prêtres se jette dans l’angle d’une guérite, on le fait rejoindre. Au détour d’un angle les otages sont alignés au mur d’exécution. Sicard commande. « Ce n’est pas nous » dit-il, « qu’il faut accuser de votre mort, mais Versailles qui fusille les nôtres ». Il fait le geste et les fusils partent. Cinq otages tombent sur une même ligne à distance égale, Darboy reste debout frappé à la tête. Une seconde décharge le couche. Les corps furent ensevelis la nuit. Genton revint aux barricades et

[….] à 11h du soir deux officiers entrent dans la chambre où travaille Delescluze et lui apprennent l’exécution des otages. Il écoute, sans cesser d’écrire, le récit qu’on lui fait d’une voix saccadée et dit seulement : « comment sont-ils morts ? ». Quand les officiers sont partis, Delescluze se tourne vers l’ami qui travaille avec lui et, cachant sa figure dans ses mains, « quelle guerre », dit-il, « quelle guerre ! ». Mais il connaît trop les révolutions pour se perdre en lamentations inutiles et, dominant ses pensées, il s’écrie : « Nous saurons mourir ! ».

Le gouvernement de Thiers télégraphie à la province que le général Mac Mahon vient de sommer les fédérés de se rendre sous peine d’être passés par les armes. C’est un mensonge de plus, ajouté à

tant d’autres : jamais aucune sommation de déposer les armes n’a été adressée, ni directement ni indirectement aux membres de la Commune.

Témoignage – Prosper-Olivier Lissagaray, 33 ans, journaliste

Mais M. Thiers, comme Cavaignac en 1848, voulut prolonger le combat. Cette bourgeoisie qui avait capitulé d’enthousiasme devant les Prussiens, tremblait de rage à la seule pensée de céder devant Paris. Elle avait livré d’un vote unanime la pudeur, la fortune et la terre françaises, elle était prête encore à faire à la Prusse toutes les concessions, mais traiter avec des Français, des prolétaires, mais abandonner ses privilèges, son droit d’exploitation de la France, plutôt la mort. Que lui faisaient et le bombardement, et les incendies, et le sort des otages ? Que lui faisait d’exposer Paris, en prolongeant le combat, à une destruction complète, pourvu que le boulevard du socialisme fût écrasé, les revendications du peuple étouffées pour longtemps ? Que lui importait de triompher sur des ruines, si sur ces ruines elle pouvait écrire : « Paris fit la guerre à la bourgeoisie, Paris n’est plus ! ».

Pour combattre les incendies, le gouvernement fait appel aux pompiers des communes environnantes :

« 24 mai, 8 h50 du matin.

Intérieur à Maires : Sèvres, Meudon, Saint-Germain, Rueil.

Insurrection vaincue à Paris, se venge par l’incendie. Réunissez d’urgence les pompiers de votre commune et faites-les venir à Paris. Rendez-vous au Trocadéro avec pompes et costume de feu. Mettez- vous à la disposition du maréchal Mac-Mahon. Prévenez-moi télégraphiquement. »

À la Monnaie, devant l’avancée des Versaillais, alors que les Tuileries situées en face, de l’autre côté de la Seine, sont en feu, il est décidé d’évacuer le bâtiment. Vers midi, le convoi est parti vers la mairie du XIème arrondissement où elles sont livrées contre reçu aux membres de la Commune présents pour payer la solde des gardes nationaux qui combattent. Il faut noter que Camélinat, le directeur de la Monnaie nommé par la Commune, s’est opposé à la volonté de l’officier commandant les gardes nationaux de l’escorte, de faire sauter le bâtiment pour couvrir leur retraite.

Témoignage – Zéphyrin Camélinat, 31 ans, monteur en Bronze

[…] Sur les 2 400 000 francs de pièces frappées, il restait à la monnaie, les autres ayant été envoyées au ministère des Finances, 153 000 francs, soit 103 000 francs avec la légende « Dieu protège la France », et 50 000 francs avec « Travail garantie nationale ». Ces derniers 50 000 francs venaient d’être frappés. Entre midi et une heure, exactement 12h45, sortait par la porte de la rue de Guéguenaud, deux fourgons, ou plutôt deux prolonges d’artillerie, qui m’avaient été envoyées, de l’Hôtel de Ville, la nuit précédente par le commandant L…

Les deux prolonges, conduites par des gardes du train des équipages étaient accompagnées par un détachement, environ quatre-vingt hommes, du 232e bataillon. Elles transportaient les 153 000 francs, moitié en sac, moitié dans des corbeilles. Le quai étant balayé par les balles et les obus de l’armée de Versailles, les prolonges tournèrent à droite, gagnant la place Saint-Michel par les rues abritées, Mazarine, Dauphine, Christine, Saint-André des Arts, faisant des tours et détours pour trouver un chemin libre à travers les barricades.

La marche était lente. Place Saint-Michel, un des mulets attelés à l’une des prolonges tomba. Il avait reçu une balle. On coupa les traits et on l’abandonna. Puis on continua par le quai Saint-Michel. Les gardes, se retournant, faisaient le coup de feu. On marcha ainsi jusqu’au pont d’Austerlitz. Nous dûmes présenter notre laissez-passer pour franchir la barricade qui défendait le pont. Nous prîmes ensuite le boulevard Mazas jusqu’au faubourg Saint-Antoine, et puis la Rue des Boulets jusqu’à la rue de la Roquette, et, enfin la place Voltaire.

Il était environ quatre heures, quand nous traversâmes la place pleine de bataillons, prêts à partir aux avancées. Nous croisâmes le groupe qui à ce moment-même conduisait Beaufort au mur où il fut fusillé. Nous le vîmes, au milieu d’une foule exaspérée, l’uniforme déchiré, la poitrine nue…

Les prolonges s’arrêtèrent devant la mairie, où, depuis la matinée, siégeait la Commune.

Les gardes montèrent au premier étage les sacs et les corbeilles contenant les 153 000 francs, dont le préposé aux finances me donna un reçu. Ce sont ces 153 000 francs qui [serviront] à payer les derniers combattants.

Les gardes du 232e qui avaient accompagné les prolonges reçurent chacun une pièce de 5 francs. Je sortis ensuite pour aller avec Vermorel, visiter les barricades voisines. […]

Les nouvelles des combats de rue dans Paris provoquent une chasse aux rouges.

Le Journal du Havre écrit :

« Vers 14h00, au moment où la nouvelle des terribles excès de la Commune jetait notre place dans la plus profonde angoisse, un jeune homme qui se dit étudiant, s’est écrié : « Vive la Commune ! ». Il avait à peine proféré ce cri que plusieurs personnes, entr’autres Monsieur Clologe, courtier, le saisissaient au collet pour le conduire au dépôt de sûreté où il a été mis en état d’arrestation. En divers endroits, deux ou trois cris analogues poussés par quelques écervelés ont été l’objet de la part de la population, d’une répression non moins prompte.

Les Pompiers du havre répondent à l’appel du Gouvernement pour aller combattre les incendies : quarante-cinq pompiers prennent le train le soit avec cinq pompes et mille seaux.

Tribune : « Des morts courageuses » – Benoît Malon, 30 ans, ouvrier teinturier, journaliste

Certes, les fédérés sont morts fièrement.

Quel que soit l’injuste anathème dont on enveloppe leur mémoire, nul ne leur refusera le courage. J’en appelle au témoignage de leurs ennemis politiques. Tous les récits ont été unanimes. Les uns ont été tués derrière la barricade, d’autres, fusillés, sont tombés au cri de « Vive la commune ! ». « Rends-toi », crient plusieurs soldats à un enfant de 16 ans. « Non non ! ». Il se fait tuer sur les marches de la rue Hautefeuille.

Un convoi de prisonniers descend le boulevard Saint-Michel. « Vive la commune », c’est le moment disent les bourgeois ironiques. « Vive la commune ! », répondent les gardes nationaux qui savent prononcer leur arrêt de mort.

Plus loin on amène cinq prisonniers. On en fusille quatre, le cinquième paraît trop jeune. Le capitaine veut le sauver mais lui réclame. N’a-t-il pas droit à la mort ? Il montre son livret et son uniforme… On l’exécute.

Un enfant de 15 ans demande si c’est dans l’oreille droite ou dans la gauche que l’on va placer le canon de fusil. Il se plante gaiement devant le peloton et tombe foudroyé.

Un garde isolé passe dans une rue : « N’allez pas là-bas, les Versaillais y sont ! ». « Raison de plus ! » répond-il, il arme son fusil et court se faire tuer.

À la Porte Saint-Martin, un fédéré, debout sur un tas de pavés, tenait un drapeau rouge à la main. Les balles pleuvaient, il semblait ne pas y prendre garde et s’appuyait indolemment contre un tonneau. « Tu es donc fatigué », lui crie un camarade. « Jamais », répondit-il, « je m’appuie pour rester debout quand je serai tué ».

Dans le 10e arrondissement une barricade est prise, tous les défenseurs sont naturellement fusillés, reste le dernier, un enfant. On l’adosse au mur, mais l’enfant s’adressant à l’officier, lui remet une montre en argent, en le priant de la faire parvenir à sa mère concierge d’une des maisons voisines. L’officier, en veine de générosité, répondit : « Je vois ce que tu veux, vas-y toi-même gamin. » L’enfant partit comme un trait et revint tout essoufflé quelques minutes après. Il courut, enjambant les cadavres, s’adosser au mur et dit à l’officier qui n’en pouvait croire ses yeux : « Me voilà capitaine ! ». Tant d’héroïsme toucha cet homme, l’enfant ne fut pas fusillé.

*

Illustration : Archives de Paris. Fonds : documents figurés. Cote : 15Fi 109.

Notes :

[1]Qui s’appellera Place de la République

[2]Benoît Malon

[3]Benoit Malon