La Bolivie est depuis 20 ans un des pays d’Amérique Latine qui a connu une agitation politique permanente, depuis les insurrections indiennes, paysannes et ouvrières jusqu’à l’arrivée au pouvoir d’Evo Morales, puis son départ et finalement une reprise du pouvoir par Luis Arce, proche de Morales. Le pays incarne de ce fait un statut particulier pour les débats de la gauche internationale.

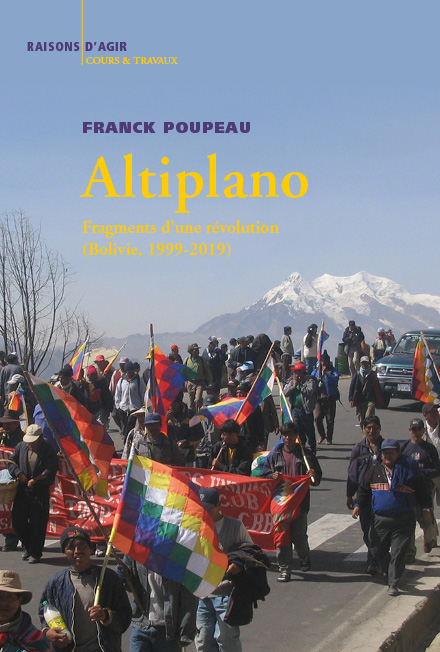

Franck Poupeau enquête depuis de longues années dans l’Altiplano, analysant finement les dynamiques politiques, les rapports des mouvements sociaux à l’État, et la façon dont perdure un idéal pratique de changement social. Avec Fragments d’une révolution, qui vient de paraître aux éditions Raisons d’agir, il livre une dense étude, résultat de ses années d’enquête, de l’ensemble de ces processus, à différentes échelles. Nous reproduisons ici un extrait de l’ouvrage, avec l’aimable autorisation des éditions Raisons d’Agir.

« Le monde n’est qu’une branloire pérenne. Toutes choses y branlent sans cesse : la terre, les rochers du Caucase, les pyramides d’Égypte, et du branle public et du leur. La constance même n’est autre chose qu’un branle plus languissant » (Montaigne, Essais, III, 2, 1588).

« S’il est, en effet, une expérience intime dont vingt années vouées à l’étude des mythes […] ont pénétré celui qui écrit ces lignes, elle réside en ceci que la consistance du moi, souci majeur de toute la philosophie occidentale, ne résiste pas à son application continue au même objet qui l’envahit tout entier et l’imprègne du sentiment vécu de son irréalité » (Claude Lévi-Strauss, finale de L’Homme nu, 1971).

Au long de ces pages, le « je » utilisé pour retracer une vingtaine d’années d’un itinéraire politique et scientifique exprime assurément la volonté de lier dans un même récit les différentes perspectives de recherche – sur les inégalités, les périphéries urbaines, les politiques hydriques, les coopératives, les formes d’auto-organisation, les conflits environnementaux, les modes de gouvernement, etc. ; il traduit aussi un souci de réflexivité face aux difficultés de l’entreprise complexe consistant à étudier, dans un pays étranger, des séquences historiques au moment même où elles se déroulent, au moment où, bouleversant l’ordre existant, elles ne laissent à l’observateur, embarqué un peu par hasard dans l’aventure, d’autre choix que de « s’y coller » – hic Rhodus, hic salta. Mais l’usage de la première personne répond surtout à la volonté de restituer, autant que faire se peut, le vécu de l’expérience collective généralement désignée sous le nom de « révolution », que les enquêtes n’appréhendent que d’une façon imparfaite, trop codifiée, trop fragmentée.

Ce vécu est évidemment perceptible dans l’émotion de l’événement : la fascination romantique qu’exercent les insurrections et les blocages de routes sur l’Altiplano, l’enthousiasme de la cérémonie d’intronisation du nouveau « président indigène », le triomphe à la promulgation de la nouvelle Constitution, le dépit face aux conflits récurrents, à la destitution forcée du président, etc. –, mais il ne s’y réduit pas. Je pourrais évoquer, au cours de ces années durant lesquelles le MAS a conservé légalement le pouvoir, les multiples affects, doutes et déceptions éprouvés face à des scandales, des déclarations malvenues ou des décisions arbitraires. Il y eut aussi des épisodes traumatisants : après la destitution d’Evo Morales, parti en novembre 2019 se réfugier au Mexique, j’ai encore l’image des nombreuses manifestations organisées jusque dans des endroits les plus reculés de l’Altiplano pour défendre non pas l’ex-président, mais la wiphala, dénigrée par le nouveau gouvernement de facto et ses soutiens : des policiers avaient arraché de leurs uniformes, en public, ce symbole des peuples originaires. Les spectres de l’Altiplano n’avaient pas tardé à se réveiller. Et l’on voyait ces mêmes policiers, barricadés devant le palais présidentiel, implorer l’intervention des forces armées. Ils suppliaient qu’on les protège de l’arrivée imminente de « hordes d’Indiens » dont des vidéos montraient alors, sur les réseaux sociaux, les marches, aux cris de « ¡Ahora sí, guerra civil! », qualifiées de « revanchardes » à El Alto. D’invasion sauvage, on ne verrait pourtant pas trace ces jours-là, mais la menace de l’encerclement de La Paz ne cesse de hanter les mémoires depuis la promesse, il y a plus de deux siècles, de Túpac Katari : « Volveré y seré millones[1]. » Je pourrais enfin rappeler l’anxiété provoquée par les heures interminables à attendre les résultats de l’élection présidentielle d’octobre 2020, la crainte d’un autre coup d’État à la vue de l’incrédulité de commentateurs politiques incapables de se résoudre à livrer les estimations des sondages en boca de urna (« à la sortie des urnes ») et à accepter, après un an de répression et de restauration conservatrice, la victoire électorale du MAS, de nouveau au premier tour, mais sans son leader historique – on n’en finit pas si facilement avec une « révolution », malgré le reflux annoncé des « gouvernements progressistes » sur le continent.

Si, comme le disait Daniel Guérin, « en matière de luttes sociales, l’odeur de la poudre met des siècles à se dissiper[2] », il faut reconnaître que la recherche sociologique n’en a jamais tout à fait fini avec l’exploration des processus révolutionnaires. Plus encore dans une révolution en train de se faire : loin d’être inachevé[3], le « processus de changement » suit son cours, après une interruption de presque une année, de la destitution d’Evo Morales, en novembre 2019, à l’élection de Luis Arce, en octobre 2020. Peut-être est-ce là une autre justification du choix de cette approche fondée sur la notion de fragments, qui relève moins d’une fausse modestie un peu chic que de la conscience des limites de la connaissance apportée par les enquêtes sociologiques face à la longévité d’un tel processus et à la multiplicité des dimensions qu’il recouvre. En ce sens, l’approche développée ici, dans le prolongement d’une « sociologie réflexive », s’inscrit à contre-courant de certaines recherches menées sur les Amériques et les révolutions dans les Amériques. On sait depuis Trotski que « l’adhésion des intellectuels[4] » fait partie intégrante d’une véritable situation révolutionnaire, et ce livre ne perd pas de vue les conditions de la production intellectuelle sur la Bolivie, sorte de « branloire pérenne » à la Montaigne : après les premières années d’enthousiasme pour le « premier président indigène » du pays, la critique du gouvernement par les intellectuels, de droite comme de gauche, semble engagée depuis 2010 dans une véritable course à la radicalité – les uns y voyant l’autoritarisme du caudillo, les autres un prolongement du néolibéralisme. Face à cette évolution – en particulier, on le verra, contre les procès en trahison menés au nom de la radicalité révolutionnaire ou du spontanéisme subalterniste, les critiques des actions du gouvernement émises dans les premiers chapitres de ce livre tendent à céder la place à une valorisation de l’expérience historique représentée, à plus long terme, par la « révolution démocratique et culturelle ». Il faudrait ici une sociologie des intellectuels écrivant sur l’Amérique latine qui prenne en compte les profits symboliques à se réclamer de la « pureté » de processus dont on a bien vu, pour le cas de la Bolivie en particulier, qu’ils échappent à des catégorisations trop simples.

Les tentatives de caractérisation d’une révolution courent toujours le risque de tomber dans une forme de cercle interprétatif : si une révolution est ce qui est qualifié comme tel par ses acteurs ou ses observateurs historiques, son analyse consiste à en référer le processus à une définition générique ou à un ensemble de facteurs explicatifs. Ce livre adopte une perspective quelque peu différente : les enquêtes sociologiques y multiplient les niveaux d’observation, croisent les différentes expériences des événements, et finalement démontent l’idée d’une révolution conçue comme un processus unique et homogène, identifié par une catégorie (la Révolution française, la révolution russe, la révolution bolivarienne, etc.). Pour le dire plus simplement : ce que l’on désigne généralement comme « une révolution » est constitué par une multiplicité de révolutions, c’est-à-dire de pratiques et de processus de subjectivation[5] que l’analyse sociologique s’efforce de mettre en relation et d’articuler dans un système cohérent d’interprétation. Le « je » du sociologue permet d’entrer dans la temporalité ordinaire des événements politiques et d’aborder ces moments où les choses ne semblent pas suivre le tempo de la révolution officielle : les aléas de la mise en œuvre des politiques, l’impression que, dans les quartiers défavorisés où j’ai enquêté, les choses n’avancent pas aussi vite que sur le plan national, et le constat, malgré tout, que des transformations ont lieu, peu à peu, à leur rythme propre – un raccordement à l’eau, une route pavée, un bâtiment scolaire, l’accès croissant des enfants de familles modestes à l’université, la décision collective d’installer et de gérer un centre de santé, la possibilité, désormais, d’aller voter et de manifester. La temporalité du « je » inséré dans l’enquête de terrain n’est pas celle de l’histoire immédiate ou des mémoires militantes, a fortiori lorsqu’il s’agit de poursuivre et de revisiter les mêmes terrains sur une période aussi longue (1999-2019).

J’ai commencé à explorer les périphéries urbaines, dans des conditions extrêmes, avant même que les insurrections se convertissent en conquête électorale du pouvoir, avant la « révolution démocratique et culturelle ». Lorsqu’Evo Morales est devenu président, j’ai persisté sur ces terrains, avec l’intuition que je pourrais comprendre les effets des processus en cours sur les régions les plus défavorisées du monde social. Alors que l’attention des observateurs, nationaux ou internationaux, se focalisait sur la sphère institutionnelle, celle qui était commentée dans l’actualité politique ou les revues scientifiques, je me sentais entrer de plain-pied dans une autre réalité[6]. Sur le moment, je n’avais pas forcément une vision très claire des finalités de mon travail, mais le précepte selon lequel « on ne peut penser correctement qu’à travers des cas empiriques théoriquement construits[7] » constituait en quelque sorte ma boussole sociologique. Ce n’était plus la mode de « l’analyse concrète d’une situation concrète » chère à Lénine, et pas encore celle de la politique « par en bas » des subalternistes, mais je ne concevais pas d’étudier les inégalités d’accès à l’eau sans prendre en compte les politiques hydriques du nouveau ministère chargé de ce secteur[8]. Il s’agissait en fait de comprendre, dans un contexte de mise en échec des réseaux urbains, dans quelle mesure certaines formes d’auto-organisation éclairaient le devenir et les potentialités des projets d’autogouvernement qui se trouvaient, selon moi, au cœur de cette « révolution démocratique et culturelle ».

Le projet politique porté par les insurrections des années 2000, puis par le MAS, au pouvoir pendant quatorze ans, ne peut évidemment se réduire à la seule valorisation politique des formes d’auto-organisation, qu’il s’agisse des organisations syndicales, des communautés indigènes ou des comités de quartier, qui avaient constitué le cœur des mobilisations. Arrivé en Bolivie à la fin des années 1990, j’avais été particulièrement marqué par l’importance de ces structures de base dans les luttes sociales et dans la promotion d’alternatives politiques autour de leurs modes démocratiques de fonctionnement. Le fameux « agenda d’octobre » issu des mobilisations populaires après la « guerre du gaz » de 2003 incluait un projet d’Assemblée constituante appelée à refonder l’État, à reconnaître la diversité des populations originaires et, ce faisant, à recomposer les pratiques politiques capables de répondre aux revendications populaires ; il véhiculait aussi l’exigence d’une réappropriation nationale de la gestion des ressources naturelles, après plus de cinq cents ans de spoliation des richesses du sous-sol par les puissances coloniales, néocoloniales et néolibérales ; une autre revendication, moins visible et pourtant corrélée à la restauration de la souveraineté, résidait dans le projet d’industrialisation nationale, destiné à mettre fin à la dépendance vis-à-vis de l’étranger, notamment en arrêtant les importations de biens essentiels payées par l’exportation des hydrocarbures.

Aussi limitée que soit la perspective qu’elles donnent de la Bolivie, mes enquêtes sur les conflits socio-environnementaux et les inégalités d’accès à l’eau présentaient l’avantage de se situer en-deçà des débats sur la réussite ou l’échec du « processus de changement » en cours. À rebours de la tendance des observateurs politiques à ne considérer les révolutions que comme des « faillites retentissantes[9] », je ne comptais pas non plus jouer le « compagnon de route » du parti au pouvoir, comme l’ambitionnaient alors nombre d’intellectuelles, de Bolivie ou d’ailleurs (d’Amérique latine en particulier), séduites par l’enthousiasme collectif suscité par le « premier président indigène » du pays, s’en firent les critiques les plus féroces, au nom d’une condamnation sans nuances et sans appel de l’extractivisme[10]. Plus largement, le fait d’observer, sur place et en temps réel, la succession d’événements et de controverses, la multiplication d’initiatives politiques et de réformes, dans tous les domaines (social, économique, culturel ou juridique), permettait de vérifier (avant de juger) si la révolution présentait ce que les politistes appellent des « résultats positifs » (successful outcomes), mesurés en termes de prise de pouvoir et de contrôle de l’État suffisamment long pour engager un processus de transformation sociale[11]. Il fallait saisir le processus à la fois dans son immédiateté et dans son ambition historique de refondation politique, sans s’aventurer dans une discussion théorique sur les critères possibles d’un « bon gouvernement » ou dans des comptages économiques et juridiques sur la « mesurabilité » de l’action publique – autant de tentatives d’évaluer l’existant à l’aune de « ce qui a été fait » (ou non). Un « bilan chiffré » des années Morales ne paraît ainsi pas tout à fait approprié pour penser les processus révolutionnaires à l’œuvre : de bons indicateurs économiques peuvent marquer le succès d’une politique orthodoxe tout à fait compatible avec le capitalisme global, tandis que des mesures politiques apparemment radicales n’ont parfois pas les effets espérés en matière de transformation des structures sociales. L’idée même de changement, pourtant valorisée par les gouvernements Morales, est difficile à manier dans un contexte où « l’immobilisme » est stigmatisé comme un obstacle à la « modernité » néolibérale[12].

Lorsque Charles Tilly se demande justement à quelles conditions on peut considérer qu’un changement structurel est issu d’une révolution, il remarque que,

« si ce changement structurel ne signifie pas seulement un transfert de pouvoir d’un parti à l’autre, d’un prétendant au pouvoir à l’autre, […] mais aussi une meilleure redistribution des ressources, des changements dans la qualité de vie, l’urbanisation, l’industrialisation, la reconstruction morale du pays, etc., alors tout dépend de l’échelle temporelle adoptée[13] ».

Après l’analyse par Karl Marx au xixe siècle des « révolutions politiques »[14], ou celle des « révolutions sociales » par Theda Skocpol au xxe siècle[15], il est tentant de voir dans les « révolutions démocratiques » du xxie siècle (en particulier en Amérique latine) le signe d’une « nouvelle ère politique[16] ». En effet, à la différence d’une prise de pouvoir, légale ou non, la transformation d’un ordre social par les « moyens démocratiques » prend du temps, surtout s’il s’agit non seulement de voir les effets de ces changements, mais aussi de s’attaquer aux structures de domination qui ont aussi profondément façonné le pays, de l’invasion coloniale aux politiques néolibérales : une économie polarisée sur l’extérieur (exportation de matières premières, dépendance envers le dollar, etc.), un monde rural partagé entre une économie familiale de subsistance et une agro-industrie implantée sur l’héritage des haciendas, des inégalités sociales et ethniques profondément inscrites dans le fonctionnement ordinaire du pays et dans la matérialité des infrastructures, des élites économiques et politiques tournées vers l’étranger tout en cultivant l’entre-soi…

Dans la configuration des « régimes progressistes » apparus en Amérique latine à partir de la fin des années 1990, la temporalité d’une transformation sociale à vocation révolutionnaire rencontre celle des contraintes imposées par un changement de matrice productive et un processus national d’industrialisation, dont on considère généralement qu’ils nécessitent plus d’une génération pour donner leurs premiers résultats[17]. Dès l’arrivée au pouvoir d’Evo Morales, une part bien plus importante des bénéfices tirés de l’exploitation des hydrocarbures, auparavant accaparés par les entreprises étrangères, est consacrée à la redistribution des richesses, à la réduction des inégalités et à la lutte contre la pauvreté (les bons Juancito Pinto et Juana Azurduy ou la renta dignidad étant les mesures emblématiques les plus souvent citées). Ce qui est alors considéré comme une étape dans le développement d’un « modèle productiviste » destiné à mettre en place une « économie plurielle » est rapidement stigmatisé par les intellectuels les plus radicaux comme un compromis réformiste, sans qu’ils proposent d’autre voie que le retour à des communautés proches de la Terre mère. Cette condamnation de l’État redistributeur qui écraserait l’idéal d’autogouvernement des structures de base ignore délibérément la nécessité de résultats rapides pour assurer des victoires électorales sans lesquelles la « révolution démocratique et culturelle » ne durerait qu’un court mandat, face à une opposition conservatrice prête à tout pour revenir au pouvoir.

Pourtant, on peut reconnaître, comme James DeFronzo, que,

« compte tenu du fait que les opposants au MAS avaient d’importantes ressources économiques, le contrôle des gouvernements départementaux et municipaux des régions orientales du pays, des liens avec des gouvernements étrangers et des entreprises multinationales, la transition vers le socialisme ne pouvait se faire d’un jour à l’autre[18] ».

Mais, si le problème des temporalités électorales se complique lorsque l’opposition reste puissante, il semble encore plus insurmontable lorsque celle-ci ne respecte pas les règles du jeu démocratique qu’elle ne cesse pourtant d’invoquer. La légitimité démocratique du gouvernement Morales a été mise en cause dès 2006, mais les victoires électorales successives (référendum révocatoire et approbation de la nouvelle Constitution, réélections présidentielles) ont constitué, on l’a vu, une garantie effective contre, en 2008, les initiatives sécessionnistes illégales engagées avec les référendums régionaux sur les autonomies et la tentative de coup d’État « civique ». En revanche, à partir de 2014, les multiples tentatives de déstabilisation pour préparer un golpe blando au nom de la « récupération de la démocratie ») ont commencé à être effectives ; et c’est justement quand la légitimité électorale a fait défaut avec le « 21F » (le référendum de février 2016, perdu, sur un changement constitutionnel devant autoriser Evo Morales à briguer un mandat supplémentaire) que la « révolution démocratique et culturelle » a été le plus contestée : discrédit d’un président traité de caudillo, dénonciation de fraude (finalement non avérée) à la présidentielle d’octobre 2019, rejet des résultats comme des solutions de compromis (de part et d’autre), et finalement destitution forcée d’Evo Morales. Les obstacles à une transformation effective des structures sociales et politiques ne se réduisent pas, cependant, aux erreurs du gouvernement, aux actions malveillantes de l’opposition politique ou au soutien d’organisations internationales comme l’OEA : c’est au cœur même du fonctionnement de l’État et du parti au pouvoir qu’’il faut tenter de comprendre comment un processus révolutionnaire peut s’inscrire dans la temporalité spécifique des règles du jeu de la démocratie électorale.

« Il ne faut pas jouer avec le sens du mot révolution », écrivait déjà Paul Nizan au début des années 1930[19]. L’insistance du gouvernement Morales à définir son accès au pouvoir comme une « révolution démocratique et culturelle » n’échappe sans doute pas à ce jeu politique, tant elle a constitué un enjeu de luttes – point de ralliement guévariste ou repoussoir à la cubaine. S’il faut se méfier de l’usage d’une telle notion, employée par certains acteurs de la politique bolivienne(en l’occurrence, les partisans du MAS) pour qualifier le « processus de changement » (proceso de cambio) plus largement porté par les organisations sociales depuis la fin des années 1990, il ne fait pourtant pas de doute qu’elle correspond aux caractéristiques ordinaires d’une révolution, comprise non seulement comme un refus de l’ordre établi ou un changement dans le personnel politique, mais aussi comme une transformation des institutions[20], ainsi que de la structure politique et sociale d’un État à la suite d’une prise de pouvoir réussie et durable, contre les autorités en place[21]. Et, s’il y a des débats sur le caractère brutal d’un tel changement, sur ’’une « rupture de la chaîne des temps[22] » entraînée par le processus révolutionnaire, ils renvoient à l’idée qu’il s’agit moins de faire table rase du passé que « de faire triompher de nouvelles racines, une nouvelle coutume, de nouvelles mœurs, une nouvelle ontologie morale, un nouveau récit des origines, qui prendrait le dessus sur celui des élites, locales ou coloniales[23] ».

Si l’on s’en tenait à des définitions, on pourrait dire que la « révolution démocratique et culturelle » présente cet « alignement de facteurs » qui permet, selon Eric Hobsbawm[24], de qualifier des événements politiques comme révolutionnaires : une mobilisation populaire contre le régime (de 1999 à 2005) qui entraîne une radicalisation des groupes opposés au pouvoir en place et une fragilisation des élites dirigeantes ; une confrontation violente ayant pour enjeu le renouvellement du pouvoir politique (la « guerre du gaz » d’octobre 2003) ; la formulation d’un programme de transformation sociale (l’« agenda d’octobre » porté par le MAS lors de la présidentielle de 2005) ; de nouvelles institutions de gouvernement (l’avènement d’un nouvel État, plurinational, en vertu d’une nouvelle Constitution approuvée par référendum en 2009) ; la consolidation d’un nouveau pouvoir dans ces institutions (le MAS, entre 2006 et 2019) : la « révolution démocratique et culturelle » en Bolivie dément ainsi les analyses de Malia, selon lequel il ne peut exister de great revolutions en dehors de l’Europe[25]. On y retrouve aussi les caractéristiques définies par cet observateur avisé et engagé des révolutions du xxe siècle qu’était Trotski, pour qui « le trait le plus incontestable de la révolution, c’est l’intervention directe des masses dans les événements historiques », même s’il faut aussi souligner le rôle de « l’organisation dirigeante », sans laquelle « l’énergie des masses se volatiliserait[26] ». Bien plus, le processus qui trouve son débouché politique dans l’élection d’Evo Morales en 2005 semble correspondre au schéma mis au jour par Theda Skocpol au sujet de la France de 1789-1793, de la Chine de 1911-1949 et de la Russie de 1917-1921[27] : dans un contexte de critique du pouvoir des vieilles élites (en particulier agraires), la remise en cause du pouvoir des administrations étatiques et le retrait des forces militaires engendrent une situation insurrectionnelle généralisée, en partie urbaine mais surtout rurale.

Un livre ne suffirait pas pour épuiser les réflexions épistémologiques sur la possibilité de transposer dans une réalité sociale telle que celle de la Bolivie les concepts forgés dans d’autres contextes, européen, étatsunien ou asiatique[28]. On peut ainsi souligner avec Boaventura de Sousa Santos l’écart entre les théories de la révolution formulées au sujet des États européens et la réalité des pratiques de transformation sociale depuis une trentaine d’années, qui viennent principalement des Sud[29]. Certes, la comparaison permet au moins de dire ce qu’une révolution n’est pas : mais, dès lors qu’il s’agit de mettre au jour une « matrice commune », comme le fait Lucien Bianco à propos des révolutions russe et chinoise[30], l’analyse n’en court pas moins le risque de comparer des « facteurs structurels » tellement larges et imprécis (vulnérabilité des agricultures face au climat, difficultés de gestion de la transition démographique, bureaucraties aux fonctionnements très proches, etc.) qu’ils sont dénués de toute valeur explicative. De même, lorsque Donald Donham note que les acteurs d’une révolution sont toujours minoritaires et qu’il faut donc une alliance entre des « classes moyennes urbaines » et des « insurrections paysannes » pour la mener à terme, il s’expose non seulement à hypostasier des notions dont ses propres travaux d’ethnographie historique sur les impacts locaux de la révolution éthiopienne déconstruisent pourtant la validité[31], mais aussi à proposer un cadre d’intelligibilité qui fait abstraction des causalités multiples inhérentes à tout système social.

Les fragments de la révolution en cours présentés à travers les enquêtes rassemblées ici sont rarement mis en relation, ou tout simplement pris en compte, dans les analyses de « l’événement révolutionnaire[32] », y compris lorsque ces dernières distinguent les acteurs occasionnels sortis de l’anonymat et les cadres politiques institutionnels[33]. Même Burnett Bolloten, lorsqu’il veut comprendre « les passions, les émotions et les problèmes qui ont affecté la vie de ceux qui ont pris part à la guerre civile » dans l’Espagne de 1934-1939, néglige les niveaux d’analyse et d’action qui ne trouvent pas écho dans l’imposante revue de presse qu’il a pourtant systématiquement étudiée[34]. En ce sens, il tombe sous la critique d’Eric Hobsbawm, pour lequel les mouvements sociaux modernes ont été principalement considérés comme un processus univoque, structuré autour du mouvement ouvrier et d’une « forme d’organisation politique préfigurant les partis de masse[35] » : or il existe des protestations qui ne sont pas le fait des masses industrialisées de l’Occident sans être pour autant des phénomènes marginaux dépourvus de signification, telles celles de ces « primitifs de la révolte » ou de ces « rebelles sociaux » qui sont moins des « gens ordinaires » que des « gens communs hors du commun[36] » oubliés par l’histoire officielle. Sous « la » révolution, il faut donc retrouver l’entrelacement de processus révolutionnaires relativement autonomes.

Cette perspective ne revient pas à faire une socio-histoire « par en bas » : les enquêtes que j’ai menées dans les quartiers périphériques d’El Alto puis de La Paz m’ont plutôt, dès le début, orienté vers une analyse des conditions d’accès à la politisation. L’idée d’une « politisation par nécessité », analysée à partir des quartiers périphériques en expansion, est une tentative pour comprendre les conditions sociales d’émergence, et de consolidation, de formes d’auto-organisation au sein de contextes pourtant opposés à tout engagement politique, qu’il soit partisan ou syndical, mais où se développent, pour répondre aux nécessités matérielles, des collectifs destinés à assurer l’accès aux biens essentiels et aux services urbains. Lors de mes premiers voyages en Bolivie, c’est en diffusant les analyses de Pierre Bourdieu sur la difficile constitution des « sous-prolétaires » comme groupe mobilisé[37] que j’ai noué des liens avec des intellectuels boliviens liés aux mouvements sociaux. Ce questionnement m’a d’emblée écarté des analyses inspirées de James Scott, selon lequel la révolte « infra-politique » des subalternes relève de leur condition même de subalternes ; en ce sens, les « politiques de la pénurie » que j’ai étudiées dans les quartiers périphériques de La Paz et d’El Alto relèvent moins d’une « économie morale » (au sens d’une « vision traditionnelle des normes et des obligations sociales, des fonctions économiques appropriées par les diverses parties de la communauté[38] ») que d’e la revendication émise par la communauté des résidents d’accéder aux avantages de la « révolution démocratique et culturelle ». La construction d’un quartier aux limites de la ville exprime moins la volonté d’un retour à une communauté originaire qu’e celle d’accéder à des conditions de vie décentes et à une reconnaissance officielle en tant que quartier.

À l’encontre du spontanéisme qui caractérise la vision subalterniste d’El Alto comme « ville rebelle », on peut cependant remarquer avec Eric Wolf au sujet des révoltes paysannes que le facteur décisif dans la formation d’une rébellion n’est pas « une situation de complète impotence », mais l’existence d’une « relation avec le champ du pouvoir[39] ». Il faut alors prendre au sérieux le projet politique du « gouvernement des mouvements sociaux », dont l’un des principaux objectifs était la « décolonisation de l’État[40] », laquelle s’est traduite dans la reconnaissance de la « plurinationalité » des peuples indigènes dans la Constitution de 2009. Cette volonté de « décolonisation » de l’État prend toute son importance si l’on considère que les analyses des révolutions sont généralement statocentrées, sur un modèle européen[41]. Selon David Graeber, c’est même la conception insurrectionnelle de la révolution portée par les mouvements sociaux contemporains qui exprime, bien plus que le retour à des formes d’action directe, la reconnaissance d’un « pouvoir constituant » de l’État[42]. Donald Donham remarque quant à lui que les révolutions sont toujours analysées au prisme de la consolidation du gouvernement central[43]. Si le choix de ce prisme ne semble pas illogique dès lors qu’il s’agit d’étudier l’établissement d’un nouvel ordre social, il précise cependant que même les tentatives pour instituer un État révolutionnaire à partir des mouvements de base se heurtent à la possible manipulation des conflits locaux par ce nouvel État, et donc que le processus révolutionnaire est autant nourri « par en bas » qu’il est structuré « par en haut »[44].

Face à ces analyses de la prééminence de l’État, ce serait la spécificité du « tournant à gauche » de l’Amérique latine que d’avoir impulsé de véritables redéfinitions du pouvoir à partir des mouvements sociaux et produit d’authentiques révolutions démocratiques, à l’image du Venezuela[45]. Cela ne veut pas dire que cette revitalisation des pouvoirs populaires n’entre pas en concurrence avec l’État[46], mais que les protestations sociales ayant mené aux victoires électorales successives porteraient des potentialités d’autonomie populaire inédites. Si certains observateurs comme Antonio Negri et Giuseppe Cocco pouvaient, au cours des années 2000, se déclarer « préoccupés par les difficultés qu’éprouvent les “nouveaux gouvernements” latino-américains à développer à un niveau central [étatique] les expériences de mouvement et de radicalisation démocratique auxquelles, en dernière analyse, ils doivent leur naissance[47] », ils plaçaient le défi de la production du commun dans la réinvention des institutions au-delà de l’État national-développementaliste. Par la suite, ces doutes se sont transformés, chez nombre d’observateurs et de théoriciens, en une vision radicale des mouvements sociaux « trahis » par les États progressistes, qui auraient ainsi préféré la conservation du pouvoir grâce aux politiques de redistribution assurées par un « néo-développementalisme extractiviste » plutôt que la poursuite de la construction d’alternatives politiques.

L’insistance sur les formes d’auto-organisation comme vecteurs d’autonomie populaire contre l’État est devenue, avec l’analyse de la révolution russe, un passage obligé des réflexions sur le devenir des révolutions[48]. Dans le cas des gouvernements progressistes d’Amérique latine, c’est la nécessité de protéger l’expansion de l’extractivisme qui produirait un « État répressif[49] » dont la seule fonction serait, sous couvert de « socialisme du xxie siècle », de poursuivre les politiques néolibérales par d’autres moyens. Les tentatives pour réguler (voire contrôler) les secteurs de la mine, des hydrocarbures ou de l’agro-industrie sont évidemment passées sous silence. Alors que l’autonomie populaire en est un présupposé indiscutable, ces analyses ne laissent aucune autonomie au champ politique par rapport aux mécanismes d’accumulation du capital : le processus de changement en Bolivie ne serait donc, pour reprendre une expression de Gramsci, qu’une « révolution passive[50] » – une façon de changer pour ne rien changer. Cette vision de la place des autonomies populaires, perçues comme l’origine d’un processus trahi par l’État, n’est pas sans poser problème, à plusieurs égards, dans le contexte des luttes politiques boliviennes[51].

Tout d’abord, la diabolisation de l’État va de pair, on l’a vu, avec une vision enchantée des formes d’auto-organisation, pensées sur le modèle d’une « communauté indigène » réinventée, comme le fait Fausto Reinaga dans La revolución india (1970), qui a inspiré tant de militants indianistes et marxistes dans les Andes : « Élaborer nos propres Constitutions, réaffirmer la morale incorruptible de nos ancêtres natifs et mener la révolution indienne, qui consiste à instaurer la règle de l’abondance à travers le gouvernement communal, éthique et cosmique (la communauté indigène !). […] Ce qui se passe en URSS et en République populaire de Chine, ou dans le monde socialiste, nous sert d’expérience et de repère ; mais ce qui nous sert encore plus, c’est un socialisme qui a plus de 8 000 ans dans notre passé. […] Le futur de l’humanité est d’être communautaire, communal, identique à ce qu’ont tracé nos antiques communautés indigènes. » Désormais, les principaux moyens d’action locaux sont hérités de la période néolibérale. En Bolivie, la loi de participation populaire de 1994 avait donné naissance aux « organisations territoriales de base » (OTB), qui favorisent certes la préservation environnementale de certaines zones, mais constituent aussi des petites tyrannies locales auxquelles leurs dirigeants sont loin de vouloir renoncer. Il est donc louable de proclamer, à la suite de Castoriadis, que la révolution réside dans la gestion autonome et démocratique de tous les aspects de la vie sociale[52], mais la transposition des théories européennes devrait prendre en compte le fait qu’en Amérique latine les autonomies locales s’inscrivent dans le cadre du démantèlement de l’État par les politiques néolibérales et qu’elles représentent, en quelque sorte, moins un projet politique consistant que des autonomies par défaut. Il n’est donc pas étonnant que la tâche principale des gouvernements progressistes s’y soit définie en priorité – et en pratique, n’en déplaise aux analyses théoriques du « tournant à gauche » – comme un processus de construction de l’État et que cette construction se soit révélée pour le moins en contradiction avec des formes d’autonomie antérieurement octroyées à certains territoires locaux.

De plus, la division entre État et mouvements sociaux reste trop sommaire pour permettre d’analyser la configuration politique bolivienne après l’élection d’Evo Morales, dans la mesure où le « gouvernement des mouvements sociaux » porté par le MAS implique à la fois un renouvellement du personnel politique[53] aux Parlements, dans les ministères et à leur tête[54], mais aussi des circulations de militants à des postes officiels (la pega[55]). Les organisations sociales ont ainsi un fonctionnement double : formes d’organisation des bases politiques et canaux de patronage électoral, elles ouvrent certes la voie à de nouveaux entrants, mais elles contribuent en même temps à fermer le jeu politique sur un cercle de militants professionnalisés appartenant au parti au pouvoir. Ces éléments sont bien connus, mais rarement pris en compte dans les analyses d’une « trahison » des mobilisations populaires par l’État qui constituent encore l’essentiel de la critique de la gauche mouvementiste et révolutionnaire (Raquel Gutiérrez Aguilar, Raúl Zibechi, Jeffery Webber…). Dans cette perspective, les mouvements sociaux, loin d’être abusés, sont partie prenante du fonctionnement du champ politique et des difficultés à en changer les pratiques. Comme le remarque Walter Limache, coordinateur d’un programme de formation des dirigeants paysans et indigènes (le programme Nina), la formation de nouveaux cadres issus des mouvements sociaux dans l’espace de gestion public n’a pas pu réellement se faire : « Tous les dirigeants passés du côté politique étaient à l’origine d’une nouvelle façon de faire de la politique mais le pouvoir les a transformés », notamment en raison de ce « double rôle » consistant à « représenter l’État et les bases en même temps » qui empêchait les propositions des mouvements sociaux d’influer véritablement sur les logiques bureaucratiques et politiques (entretien, février 2019).

Enfin, l’espoir politique placé dans les formes d’auto-organisation qui ont constitué le socle des protestations des années 2000 en Bolivie est rarement analysé : comme le remarquent Kyla Sankey et Ronaldo Munck, « la revendication d’autonomie représentait plus la recherche d’une autre façon de faire de la politique, comme le réclamaient les protestations, les assemblées et les comités de quartier, qu’une stratégie politique à part entière[56] ». Plutôt que de reprocher aux « gouvernements progressistes » de mener des politiques socio-démocrates ou néolibérales dissimulées[57], il semble préférable de considérer dans quel cadre, institutionnel ou non, les mouvements sociaux peuvent faire pression sur des États préoccupés par des résultats immédiats en matière de réduction de la pauvreté, voire négocier avec eux, et dans quelle mesure la poursuite du « modèle productiviste » (pourtant reconnu comme transitoire, on l’a vu) peut intégrer des alternatives politiques concrètes. En ce qui concerne plus particulièrement la Bolivie, c’est finalement la stratégie électorale des mouvements sociaux, fondée sur la conquête du pouvoir par un « instrument politique », le MAS, qui se trouve en question, surtout à partir du moment où les succès électoraux répétés (en particulier à partir de 2009) confèrent au gouvernement plus d’indépendance par rapport aux capacités de mobilisation des organisations de base – ce qui n’est pas incompatible avec la volonté d’en contrôler les directions[58]. De leur côté, les organisations sociales (syndicats, comités de quartier, communautés indigènes) peinent à promouvoir de nouveaux objectifs politiques après la nationalisation des hydrocarbures et la promulgation d’une nouvelle Constitution reconnaissant les peuples originaires et l’économie plurielle[59]. Faute d’idées nouvelles pour assurer la pérennité de la « révolution démocratique et culturelle », la plupart des anciens « compagnons de route » ont imputé les difficultés à mener à bien le changement au seul gouvernement et au seul leadership d’Evo Morales.

Les visions dichotomiques (et souvent manichéennes) d’une « trahison » de l’État face à la « pureté révolutionnaire » des mouvements sociaux ne permettent pas d’établir un véritable diagnostic des « défaillances » du gouvernement dans la conduite du processus révolutionnaire. S’il est vrai que l’irruption initiale puis le renforcement des secteurs populaires dans l’État ont produit un affaiblissement des mouvements sociaux qui sortaient du champ bureaucratique, il faut reconnaître que, en Bolivie, les organisations sociales s’implantent sur des bases très différentes de celles qu’on trouve dans d’autres pays, le Mexique ou le Venezuela par exemple. Ainsi, elles ne constituent pas des « formes non étatiques de gouvernement[60] », comme au Chiapas, et surtout elles n’ont pas vocation à incarner un projet d’émancipation sociale centré sur l’autogouvernement – depuis l’instauration de l’État plurinational, puis la loi-cadre 031 sur les autonomies, promulguée en juillet 2010, seuls trois municipalités et un territoire ont pu acquérir (à la date de 2021 le statut d’autonomía indígena originaria campesina (AIOC)[61]. Elles ne s’inscrivent pas non plus dans une histoire politique du type de celle des conseils communaux dans les quartiers vénézuéliens : l’imprégnation politique des insurrections, pourtant récurrentes sur l’Altiplano bolivien, n’y est pas aussi durable que celle des guérillas qui ont structuré le militantisme des barrios de Caracas[62] – et, en Bolivie, les guérillas, de celle de Che Guevara à celle d’Álvaro García Linera, pour ne mentionner que les plus récentes, ont toujours échoué, à l’écart des masses rurales et urbaines. La politisation des organisations sociales boliviennes est en quelque sorte plus pragmatique, plus liée à des revendications immédiates qu’à une recherche d’autogouvernement. Si les communautés indigènes ont bien une base territoriale, la spécificité des organisations sociales boliviennes est de reposer principalement sur des matrices corporatistes et professionnelles (syndicats, associations de producteurs, de commerçants, etc.) ; même les comités de quartier d’El Alto, dont l’ancrage territorial est le plus fort, ont été fondés, on l’a vu, à partir de logiques partisanes de patronage. En outre, les comités de quartier qui se sont mis en place depuis les années 1980 dans les périphéries en extension et qui, compte tenu de la croissance exponentielle de la ville, pèsent désormais de plus en plus au sein des organisations sociales se situent dans une logique de reconnaissance locale et d’accès aux services urbains, et non dans une perspective d’émancipation politique ou même d’affiliation partisane. En ce sens, les émeutes d’octobre 2003, qui ont diffusé le slogan « El Alto debout, jamais à genoux » contre les politiques néolibérales et l’exportation du gaz, restent un événement exceptionnel, et finalement circonscrit à quelques quartiers bien structurés.

Ces considérations ne visent pas à minimiser la dimension politique de la « ville rebelle », mais à passer d’une vision enchantée des mobilisations, confortée par les processus électoraux ultérieurs (jusqu’à la perte de la mairie d’El Alto en 2015), à un diagnostic des relations entre État et mouvements sociaux. Si le dirigeant de la Fédération des comités de quartier (Fejuve) est devenu en 2006 le premier ministre de l’Eau, on ne peut pas dire que le soutien étatique aux organisations de base ait accompli, par la suite, un véritable travail politique de formation et d’éducation populaires – à l’image, par exemple, des Bourses du travail pour les syndicats ouvriers français du xixe siècle, ou encore de l’École syndicale qui a dispensé, pendant plusieurs années, des cours aux populations de Cochabamba après la « guerre de l’eau ». Certes, la vie sociale et culturelle d’El Alto est foisonnante, comme le montre la multiplication, depuis les années 2000, des associations et des organisations non gouvernementales, en particulier en direction des jeunes[63]. Mais le développement des économies populaires dans les villes de l’Altiplano est corrélatif de la faible présence de l’État (y compris sous les gouvernements Morales), soit que ses efforts de régulation aient été rejetés (comme lors du gasolinazo de 2010), soit qu’il n’y ait pas eu la volonté politique, dans l’euphorie des victoires électorales, de renforcer l’implantation territoriale des organisations de base autrement qu’en essayant d’en contrôler les comités de direction. Inversement, il n’est pas sûr que des projets de formation politique impulsés « par en haut » eussent été bien accueillis, et les critiques de la mainmise du parti au pouvoir sur les mouvements sociaux n’ont sans doute pas contribué à développer l’éducation populaire depuis la sphère étatique. Finalement, l’État a surtout usé, après 2011, de formes traditionnelles d’adhésion politique, qu’il s’agisse du « power of the rule of law[64] » pour faire appliquer des décisions sans trop de concertation, ou de réalisations matérielles immédiates : routes, écoles, hôpitaux, équipements sportifs, etc. On l’a vu dans le cas d’Hampaturí (voir supra chapitre 10 et conclusion), où l’équipement de la zone n’est pas incompatible avec la déstructuration des formes d’organisation communautaires.

Sur ce point, l’ancien vice-président Álvaro García Linera a quelque peu oublié la leçon de Lénine, dont il se réclame pourtant : le but n’est pas seulement de prendre le pouvoir mais de le transformer, et de ce point de vue on ne peut pas dire que le gouvernement du MAS, dont il a lui-même contribué à façonner la ligne idéologique, ait vraiment produit d’autres façons de faire de la politique au sein même du champ politique – et ce en dépit des logiques redistributives mises en œuvre et de la réduction notable des inégalités qu’elle a permise. L’un des questionnements initiaux de ce travail était : dans quelle mesure un État peut-il se consolider en se dépossédant de ses attributions en faveur des formes d’auto-organisation qui sont à l’origine de sa dynamique politique, notamment en termes de gestion des ressources naturelles, dont les bénéfices lui confèrent des marges d’action indispensables ? Le problème étant en même temps de savoir si les structures de base sont capables d’assumer par exemple le processus d’industrialisation nationale qui accompagne la construction de l’État, ou même la création d’un service public de santé et de protection sociale. Avant de faire de l’État le seul responsable des difficultés du processus révolutionnaire, il faut d’abord remarquer, comme le fait Žižek, que

« l’échec de la politique consistant à sortir des contraintes de l’État et à remplacer les formes d’organisation étatique par des formes d’auto-organisation non représentatives directes (les “conseils”) » vient aussi du manque de consistance – voire de contenu – des formes d’auto-organisation : « Si vous n’avez pas une idée claire de ce par quoi vous voulez remplacer l’État, vous n’avez aucunement le droit de vous retirer de cet État. Au lieu d’une prise de distance vis-à-vis de l’État, la vraie tâche consisterait à faire fonctionner l’État lui-même sur un mode non étatique[65]. »

Ces questions sur les autonomies populaires dans la « révolution démocratique et culturelle » ne concernent pas seulement le champ politique, mais aussi le champ économique, étant entendu que le projet de refondation de l’État portait sur la construction à la fois d’un secteur public stable (en matière d’industrialisation nationale notamment[66]) et d’une économie plurielle (reconnue par la Constitution de 2009). Si celle-ci promeut, à côté du marché, les économies familiales et communautaires, les débats sur la façon dont elles ont été soutenues restent ouverts. Les critiques opposées à l’extractivisme et à la « trahison » de la révolution notent bien le rôle redistributeur de l’État grâce aux bénéfices de l’exportation des hydrocarbures, mais elles ne mentionnent que très rarement son rôle régulateur dans nombre de secteurs : on a vu que les dispositifs publics de soutien aux petits producteurs et aux prix de vente (avec les Emapa), ou la tentative de réforme du secteur des coopératives minières, en particulier pour limiter les contrats avec les entreprises multinationales, se sont heurtés à des résistances très fortes, de la part respectivement des agro-industriels des régions orientales déjà dans l’opposition politique comme des syndicats de coopératives minières qui avaient soutenu l’arrivée au pouvoir du MAS, mais qui étaient hostiles à toute réglementation. Inversement, on peut aussi noter que

« la création de formes alternatives d’économie comme les conseils communautaires, les coopératives, les budgets participatifs […] n’ont pu se traduire en une économie sociale plus contrôlée[67] ».

La revisite de l’enquête sur les coopératives d’eau à La Paz (Livres III et V) montre que peu de soutien institutionnel a été accordé aux formes d’auto-organisation, même dans des secteurs techniques comme l’accès aux services urbains : l’une des communautés a pu s’approprier les dispositifs de construction des communautés indigènes pour préserver son action sur son territoire, mais l’ensemble des coopératives, même les plus organisées, n’a pu lutter contre la démobilisation de leurs membres, et certaines ont même vu l’accélération de processus de dérégulation et de logiques de compétition qui portent des valeurs tout à fait contraires au « processus de changement ».

Ce manque de participation populaire aux organisations coopératives à leur service renvoie à une critique des conditions de fonctionnement de l’autonomie populaire dans le domaine économique : Rosa Luxemburg notait déjà les contradictions du système coopératif[68], qui oblige les ouvriers non seulement à exploiter leur propre travail compte tenu du primat de la commercialisation, mais aussi à subir les contraintes d’un marché qui, en l’absence de régulation étatique, rend les formes d’auto-organisation inopérantes. Dans le cas bolivien, il ne s’agit d’une part d’une tendance des coopératives à fonctionner comme des entreprises capitalistes à leur échelle, notamment dans les secteurs agricole, hydrique ou minier, et d’autre part de la place des économies plurielles dans l’économie de marché, ainsi que de celle des formes d’auto-organisation dans la vie sociale[69]. Le président élu en 2020, Luis Arce, lorsqu’il était ministre de l’Économie, ne concevait celle-ci qu’en termes d’intégration à une économie nationale elle-même intégrée, pour un temps, au marché capitaliste[70]. Les fondements matériels de la « révolution démocratique et culturelle » restent donc à inventer, et la question des alternatives politiques se pose avec d’autant plus d’acuité que les hausses du niveau de vie permises par le « processus de changement » promeuvent des modes d’accès à la consommation tout à fait conformes au fonctionnement de l’économie globalisée.

Si la « révolution démocratique et culturelle » s’est construite en mettant l’accent sur les organisations sociales à l’échelon des groupes professionnels ou des entités territoriales, cette autonomie reste paradoxale, au sens où elle ne fonctionne que si elle est entretenue par l’État. Faute de soutien public, financier mais également pour les dispositifs d’éducation populaire (qui sont restés à l’état embryonnaire[71]), les formes d’auto-organisation tendent à se dissoudre dans des logiques économiques et sociales qui leur sont largement défavorables, comme on l’a vu dans le cas de l’engagement collectif dans les coopératives. On peut alors se demander si, plus que de placer les espoirs de transformation sociale dans l’une ou l’autre des alternatives (les formes d’auto-organisation ou l’État), il ne faudrait pas admettre la « tension essentielle » inhérente à un tel processus politique, et la difficulté de tracer des lignes de fuite sans « s’occuper des institutions[72] ».

Pas plus qu’elle n’ambitionnait de dresser un bilan, entre le verre à moitié plein et le verre à moitié vide[73], la connaissance fragmentaire du processus ne peut donc prétendre en « tirer les leçons » (« lessons from Bolivia », comme adorent l’écrire les spécialistes anglo-saxons du pays). Car, si la Bolivie contemporaine présente bien un intérêt sociologique, c’est plutôt parce qu’elle déplace les angles d’analyse : ainsi, on peut tout à fait défendre, comme l’écrit Charles Reeve dans Le Socialisme sauvage, des « certitudes non négociables » au sujet de « la critique de la délégation permanente du pouvoir et du principe d’autorité qui lui est indissociablement lié[74] » pour voir dans quelle mesure la construction de l’État bolivien a favorisé la logique d’un parti au détriment de celle des organisations sociales, tout en admettant que « les zones d’“économie alternative”, les “zones autonomes” ou les “communs anticapitalistes” représentent peu et ne dérangent en rien la production du profit[75] », comme le montrent encore les difficultés des coopératives d’eau et, plus généralement, les faibles développements de l’économie plurielle – au moins tant qu’elles ne font pas l’objet d’un soutien qui matérialise le projet politique dans lequel elles s’inscrivent.

Et, tout autant que les luttes autour des formes d’auto-organisation qui constituent le fondement de toute démocratie directe, la sociologie invite à prêter attention aux contradictions de l’institutionnalisation au sein même de l’État, qui est moins une entité stable et bien identifiée qu’un système de rapports de force entre les groupes qui l’occupent, qui tentent de le contrôler, et se renforcent comme tels en le construisant. Elle invite alors à retrouver, dans le désenchantement de la critique, le « principe espérance » qu’un Durutti parvenait encore à trouver dans les luttes révolutionnaires[76] :

« Nous avons toujours vécu dans des taudis, dans les trous du mur. Nous saurons comment nous adapter pour un temps. Car, vous ne devez pas l’oublier, nous sommes aussi capables de construire. Ce sont les travailleurs qui construisent ces palaces et ces villes en Espagne, dans les Amériques et partout dans le monde. […] Nous n’avons pas peur des ruines. Nous allons hériter de la terre ; il n’y a aucun doute là-dessus. La bourgeoisie peut bien détruire son propre monde avant l’heure. Nous portons un nouveau monde dans nos cœurs. Ce monde ne cesse de grandir, à chaque instant. »

[1] « Je reviendrai et je serai des millions » fut l’ultime cri de rébellion, prophétique, du leader indigène Túpac Katari, qui, en 1781, leva une armée de 40 000 hommes pour tenter de prendre la ville de La Paz, avant d’être capturé par les Espagnols.

[2] Daniel Guérin, Front populaire, révolution manquée, Marseille, Agone, 2013, p. 19.

[3] Voir à ce sujet les livres de James Malloy, Bolivia. The Uncompleted Revolution, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1970 ; et James Malloy, Richard Thord, Beyond the Revolution: Bolivia since 1952, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1971. Et le commentaire de M. Dobry, Sociologie des crises politiques, op. cit., p. 68-69.

[4] Cité par D. Guérin, Front populaire…, op. cit.

[5] Voir Federico Tarragoni, L’Énigme révolutionnaire, Paris, Les Prairies ordinaires, 2015.

[6] Les premières années, le « premier président indigène de la Bolivie » bénéficiait d’un enthousiasme et d’une indulgence rares – Hugo Chávez, Rafael Correa ou même parfois Luiz Inácio Lula da Silva n’avaient pas eu cette chance. Voir Françoise Martinez, Franck Poupeau, « Éléments pour une socio-histoire immédiate » (introduction au dossier « L’État plurinational de Bolivie »), Cahiers des Amériques latines, 96, 2021.

[7] P. Bourdieu, L. Wacquant, Invitation à la sociologie réflexive, Paris, Seuil, p. 213.

[8] En ce sens, l’approche présentée dans ce livre n’est pas une « ethnographie multi-située », comme celle adoptée par Mark Goodale dans A Revolution in Fragments. Traversing Scales of Justice, Ideology, and Practice in Bolivia (Durham et Londres, Duke University Press, 2019, p. x-xii, et aussi p. 8 sq.), dont je n’ai découvert le travail qu’après avoir terminé ce livre et avoir choisi un sous-titre proche de son titre. Son ethnographie vise à dépasser la contradiction entre l’analyse du processus de changement et l’hétérogénéité des enquêtes ethnographiques. Si j’ai un temps adopté une telle perspective au cours mes enquêtes à El Alto, je l’ai ensuite sinon délaissée, du moins complétée par une sociologie de la domination privilégiant une plus grande diversité de méthodes ; et, sans prétendre non plus à une approche « non engagée », j’ai préféré le plus long processus de « construction d’objet », dans lequel les intérêts du chercheur sont non pas effacés mais questionnés comme tels.

[9] Slavoj Žižek, Pour défendre les causes perdues, Paris, Flammarion, 2012, p. 11.

[10] Cette notion est depuis les années 2010 instrumentalisée par les droites nationales pour discréditer les régimes progressistes (Argentine, Bolivie, Brésil, Équateur, etc.) au nom d’une défense de « l’écologie » et des « communautés indigènes » dont elles n’ont pourtant que faire.

[11] Voir John Foran, Taking Power. On the Origins of Third World Revolutions, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

[12] Voir Pierre Bourdieu, Luc Boltanski, « La production de l’idéologie dominante », Actes de la recherche en sciences sociales, 2 (2-3), 1976, p. 3-73.

[13] Charles Tilly, From Mobilization to Revolution, New York, Random House,1978, p. 219-220.

[14] Voir Karl Marx, Les Luttes de classes en France (1850), Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte (1852), ou encore La Guerre civile en France (1871), in K. Marx, Œuvres, IV, op. cit.

[15] Voir Theda Skocpol, States and Social Revolutions. A Comparative Analysis of France, Russia and China, Cambridge, Cambridge University Press, 1979.

[16] Voir James DeFronzo, Revolutions and Revolutionary Movements, Boulder, Westview Press, 2015 (5e éd.).

[17] Voir Joaquín Leoni, « Entrevista a Antonio Rodríguez Carmona », Centro de investigaciones sociales, 20.2.2015, https ://www.cis.gob.bo/entrevista-antonio-rodriguez-carmona-coordinador-de-la-investigacion-de-la-salmuera-la-bateria-soberania-y-cadenas-de-valor-un-balance-de-las-politicas-de-industrializacion-minera-de.

[18] J. DeFronzo, Revolutions and Revolutionary Movements…, op. cit., p. 403.

[19] Paul Nizan, « Littérature révolutionnaire en France », Revue des vivants, septembre-octobre 1932, in Paul Nizan, Articles littéraires et politiques, vol. I, Des écrits de jeunesse au 1er Congrès international des écrivains pour la défense de la culture (1923-1935), Nantes, Joseph K., 2005, p. 140.

[20] Voir Robert Pelloux, « Remarques sur le mot et l’idée de révolution », Revue française de science politique, 2 (1), 1952, p. 42-55.

[21] Voir Marie Cuillerai, Fabrice Flipo (dir.), 1917/2017. Qu’est-ce que réussir une révolution ?, Paris, Presses des Mines, 2020, p. 8.

[22] Voir Frédéric Brahami, « De la révolution à l’histoire », Archives de philosophie, 80, 2017, p. 7-12.

[23] M. Cuillerai, F. Flipo (dir.), 1917/2017…, op. cit., p. 11.

[24] Voir Eric Hobsbawm, L’Ère des révolutions (1789-1848), Paris, Fayard, 2010.

[25] Voir Martin Malia, History’s Locomotives: Revolutions and the Making of the Modern World, New Haven, Yale University Press, 2006.

[26] Léon Trotski, Histoire de la révolution russe, Paris, Seuil, 1950, tome I, p. 9 sq.

[27] Pour une présentation synthétique, voir Theda Skocpol, « France, Russia, China: A structural analysis of social revolutions », Comparative Studies in Society and History, 18 (2), 1976, p. 175-210.

[28] Au-delà de la critique des apparences de généralisation permise par des notions (l’État, la paysannerie, etc.) transformées en facteurs explicatifs, la tâche est d’autant plus compliquée que les effets de la global science et, plus largement, la constitution d’un champ intellectuel international, avec ses processus d’import-export des idées, donnent lieu à des réappropriations propres à chaque pays – témoin l’usage de concepts gramsciens comme ceux de « révolution passive » par certains penseurs boliviens : voir Angus McNelly, « The contours of Gramscian theory in Bolivia : From government rhetoric to radical critique », Constellations, 24, 2017, p. 432-446.

[29] Boaventura de Sousa Santos, « La reinvención del Estado y el Estado plurinacional », Pensar el Estado y la sociedad: desafíos actuales, La Paz, Muela del Diablo, 2008, p. 139-152. Il précise (p. 143-144) : « Depuis trente ans, les grandes tentatives de transformation sociale viennent du Sud. Nous avons des théories produites au Nord et des pratiques de transformation produites au Sud qui ne communiquent pas. Les grandes théories politiques ne parlent pas espagnol ou portugais (et encore moins l’aymara et le quechua) ; c’est en partie pour cela qu’elles ne se rendent pas compte de la dimension transformatrice des pratiques, qu’elles tendent donc à invisibiliser. »

[30] Lucien Bianco, La Récidive. Révolution russe et révolution chinoise, Paris, Gallimard, 2014, p. 86.

[31] Voir Donald Donham, Marxist Modern: An Ethnographic History of the Ethiopian Revolution, Berkeley, University of California Press, 1999.

[32] Voir William Sewell « Trois temporalités : vers une sociologie événementielle », in Marc Bessin et al. (dir.), Bifurcations : les sciences sociales face aux ruptures et à l’événement, Paris, La Découverte, 2010 (p. 109-146), p. 127.

[33] Voir Haim Burstin, Révolutionnaires. Pour une anthropologie politique de la Révolution française, Paris, Vendémiaire, 2013.

[34] Voir Burnett Bolloten, La Guerre d’Espagne. Révolution et contre-révolution (1934-1939), Marseille, Agone, 2014.

[35] Eric Hobsbawm, Les Primitifs de la révolte dans l’Europe moderne, Paris, Fayard, 2012 [1966], p. 12.

[36] Voir Eric Hobsbawm, Rébellions. La résistance des gens ordinaires. Jazz, paysans et prolétaires, Bruxelles, Aden, 2010, en particulier les chapitres 11 et 12 sur les paysans et la politique.

[37] C’est la question centrale de Pierre Bourdieu dans Travail et travailleurs en Algérie, Paris, Raisons d’agir, 2021 (édition revue et actualisée). Les textes ont été traduits originellement dans Pierre Bourdieu, Intervenciones políticas, La Paz, Plural, 2000, dont une version augmentée sera ultérieurement publiée en France : Interventions (1961-2001). Science sociale et action politique, Marseille, Agone, 2002, 2ème édition revue et augmentée à venir en janvier 2022.

[38] Edward P. Thompson, « L’économie morale de la foule anglaise au xviiie siècle », in E. P. Thompson, Les Usages de la coutume. Traditions et résistances populaires en Angleterre (xviie-xixe siècle), Paris, EHESS-Gallimard-Seuil, 2015 (p. 251-230), p. 254.

[39] Voir Eric Wolf, Les Guerres paysannes au xxe siècle, Paris, Maspero, 1974.

[40] Voir à ce sujet Hugo José Suárez, Bolivie : la révolution démocratique, Charleroi, Couleur livres, 2009.

[41] Voir Jean-Luc Chappey, Bernard Gainot, Guillaume Mazeau, Frédéric Régent, Pierre Serna, Pour quoi faire la révolution, Marseille, Agone, 2012.

[42] David Graeber, Revolution in Reverse, Anarchist Library, 2007. Notamment : « The insurrectionary paradigm is embedded in the very idea of the modern state » (p. 30).

[43] Donald Donham, « Revolution and modernity in Maale: Ethiopia, 1974 to 1987 », Comparative Studies in Society and History, 34 (1), 1992 (p. 28-57), p. 30.

[44] D. Donham, « Revolution and Modernity… », art. cit., p. 56.

[45] Voir Dario Azzellini, Communes and Workers’ Control in Venezuela: Building 21st Century Socialism from Below, Chicago, Haymarket Books, 2018.

[46] Voir Anthony Pahnke, Brazil’s Long Revolution: Radical Achievements of the Landless Workers Movement, Tucson, University of Arizona Press, 2018.

[47] Antonio Negri, Giuseppe Cocco, GlobAL. Luttes et biopouvoir à l’heure de la mondialisation : le cas exemplaire de l’Amérique latine, Paris, Éditions Amsterdam, 2007, p. 25.

[48] Voir Oskar Anweiler, Les Soviets en Russie (1905-1921), Marseille, Agone, 2019 [1958] ; Chris Harman, La Révolution allemande (1918-1923), Paris, La Fabrique, 2015 ; Christian Laval, Pierre Dardot, L’Ombre d’Octobre. La révolution russe et le spectre des soviets, Montréal, Lux, 2017.

[49] J. Webber, « Revolution against ‘progress’… », art. cit., p. 320.

[50] Voir Jeffery Webber, « Evo Morales and the Political Economy of Passive Revolution in Bolivia (2006-2015) », Third World Quarterly, 37 (10), 2016, p. 1855-1876.

[51] De façon plus générale, la critique de la souveraineté de l’État, que l’on trouve dans l’ouvrage de Pierre Dardot et Christian Laval Dominer (Paris, La Découverte, 2020) ou dans celui de James Scott L’Œil de l’État : moderniser, uniformiser, détruire (Paris, La Découverte, 2021), ne tient pas compte du contexte des pays des Sud où, en Bolivie particulièrement, la dépendance des structures nationales (qu’elles soient administratives, économiques ou financières) à l’égard de l’étranger impose d’abord une réappropriation de cette souveraineté. Voir à ce sujet André-Gunder Frank, Le Développement du sous-développement : Amérique latine, Maspero, 1972, et Renaud Lambert, « Icare ou l’impossible démocratie latino-américaine », Le Monde diplomatique, mars 2021, p. 3-4.

[52] Voir Cornelius Castoriadis, Quelle démocratie ? Écrits politiques (1945-1997), Paris, Éditions du Sandre, 2013.

[53] Voir Ximena Soruco et al. (dir.), Composición social del Estado Plurinacional. Hacia la descolonización de la burocracia, La Paz, CIS-Fondo Editorial de la Vicepresidencia, 2014.

[54] Voir María Teresa Zegada et al., La democracia desde los márgenes. Transformaciones en el campo político boliviano, La Paz, Muela del Diablo-Clasco, 2011. Si l’arrivée (souvent symbolique) de dirigeants indigènes et de femmes a souvent été constatée, il manque néanmoins une étude statistique et systématique des changements dans la composition des ministères et des administrations étatiques. De même, les tentatives de formation de nouvelles élites ont été peu étudiées (voir à ce sujet Mathilde Thon-Fourcade, « Orchestrer la gestion publique bolivienne. Accords et dissonances politico-administratives au sein de l’École de gestion publique plurinationale (2009-2018) », mémoire de sciences politiques sous la direction de Philippe Bezes et Olivier Dabène, IEP Paris, 2018.

[55] Voir H. Do Alto, P. Stefanoni, « Nous serons des millions », art. cit.

[56] Kyla Sankey, Ronaldo Munck, « Social movements, progressive governments, and the question of strategy », Latin American Perspectives, 222, 47 (4), 2020, p. 8.

[57] Pour une analyse d’ensemble, voir Franck Gaudichaud, Thomas Posado (dir.), Gouvernements progressistes en Amérique latine (1998-2018), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2021.

[58] Voir John Brown, « Party-base linkages and contestatory mobilization in Bolivia’s El Alto. Subduing the ciudad rebelde », Latin American Perspectives, 223, 47 (4), 2020, p. 40-57.

[59] Voir Angus McNelly, « The incorporation of social organizations under the MAS in Bolivia », Latin American Perspectives, 223, 47 (4), 2020, p. 76-95.

[60] Jérôme Baschet, Adieux au capitalisme. Autonomie, société du bien vivre et multiplicité des mondes, Paris, La Découverte, 2014, p. 62.

[61] Órgano Electoral Plurinacional-Tribunal Supremo Electoral, Diccionario de la democracia intercultural en Bolivia, Strömsborg, Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia electoral, 2020, p. 79-90.

[62] Voir George Ciccariello-Maher, La Révolution au Venezuela. Une histoire populaire, Paris, La Fabrique, 2016.

[63] Voir Franck Poupeau, « Las ciudades del altiplano: Tendencias de la investigación urbana en Bolivia durante los años 2000 », Bulletin de l’Institut français d’études andines, 38 (2), p. 365-377.

[64] Voir M. Goodale, A Revolution in Fragments…, op. cit., chapitre 5. Sur les difficultés de l’instauration d’une « justice indigène » indépendante de la justice ordinaire nationale, voir Elise Gadea, « Le pluralisme juridique à l’épreuve des pratiques communautaires en Bolivie. Politiques d’administration de la “justice indigène originaire paysanne” », thèse de socio-anthropologie, Paris III.

[65] Slavoj Žižek, Après la tragédie, la farce ! Ou comment l’histoire se répète, Paris, Flammarion, 2010, p. 202. Dans ce livre, Žižek assimile encore la politique d’Evo Morales à une défense de la Terre mère et à une valorisation politique du militantisme de base contre l’État. Il sera cependant un des seuls « intellectuels internationaux » à s’indigner du coup d’État de 2019.

[66] Les entreprises YPFB, YLB (entreprise publique pour le lithium), Entel (communications), BOA (aviation), le complexe portuaire de Puerto Suárez, les usines de sucre ou de biocarburants, etc. n’existaient pas ou n’étaient pas publiques avant 2006.

[67] K. Sankey, R. Munck, « Social Movements, Progressive Governments… », art. cit., p. 11.

[68] Voir Rosa Luxemburg, Réforme sociale ou révolution ?, Paris, L’Herne, 2016 [1899].

[69] De ce point de vue, il s’agit aussi, comme le suggère Benoît Borrits dans Coopératives contre capitalisme (Paris, Syllepse, 2015), de repenser la fonction du syndicalisme : non comme « courroie de transmission » d’un parti politique ou d’un organe de contestation mais, selon le cas, comme contrôle du pouvoir dans les entreprises (p. 179) ou comme mode de création et de consolidation de collectifs autour d’enjeux communs.

[70] Voir son livre sur le Modelo económico social comunitario productivo boliviano, La Paz, Loipa, 2016.

[71] Plutôt que la formation de militants du parti dont il est issu, le gouvernement a privilégié celle des cadres dirigeants, avec un succès inégal, qu’il s’agisse des « universités indigènes » ou de l’École de gestion publique plurinationale (voir M. Thon-Fourcade, Orchestrer la gestion publique bolivienne…, op. cit.). En termes d’éducation, malgré le succès des campagnes d’alphabétisation et l’accès de nouvelles classes d’âge à l’université, on ne peut pas parler d’une réduction des inégalités sociales à l’école.

[72] Voir Frédéric Lordon, Vivre sans ? Institutions, police, travail, argent…, Paris, La Fabrique, 2019.

[73] F. Martinez, F. Poupeau, « Éléments pour une socio-histoire immédiate », art. cit.

[74] Charles Reeve, Le Socialisme sauvage, Paris, Editions l’Échappée, 2018, p. 8.

[75] Ch. Reeve, Le Socialisme sauvage, op. cit., p. 265-266.

[76] Buenaventura Durruti, « Interview par Pierre van Paassen », 1936, https://libcom.org/history/buenaventura-durruti-interview-pierre-van-paasen.