Dans le cadre de la mobilisation contre Macron et son projet de régression sociale, l’ensemble des syndicats – y compris des confédérations comme la CFDT qui font peu recours à la grève – appellent à « mettre le pays à l’arrêt » le mardi 7 mars. Partant de ce calendrier, les équipes militantes combatives cherchent à construire une grève reconductible qui, combinée à la mobilisation féministe du 8 mars, permettrait de changer le rapport de force social.

Beaucoup ont proclamé depuis trois ou quatre décennies que la grève appartiendrait au passé, et les gouvernements ont partout cherché à limiter, entraver voire empêcher l’activité gréviste. On se souvient d’ailleurs de Nicolas Sarkozy, alors président de la République, se réjouissant que les grèves ne se remarqueraient plus. Cette affirmation s’est avéré aussi arrogante que frauduleuse, les grèves dans les transports en 2019-2020 ayant notamment rappelé à tou·tes les potentialités de la grève.

Il vaut ainsi la peine de faire un bilan des dernières décennies en la matière. C’est ce que proposent ici les sociologues Tristan Haute et Étienne Pénissat, montrant une baisse tendancielle de l’activité gréviste depuis la fin des années 1970 et soulignant néanmoins l’actualité de la grève, qui demeure un outil central pour résister au rouleau-compresseur néolibéral et pour créer les conditions d’une transformation sociale radicale.

***

Depuis le 10 janvier et la présentation de la réforme des retraites par le gouvernement Borne, les organisations syndicales ont lancé une mobilisation se fixant comme objectif le retrait de cette réforme et notamment de sa principale mesure, le report de l’âge de départ de 62 à 64 ans. Si les organisations syndicales défendent des positions différentes sur la question des retraites, l’opposition aux « 64 ans » constitue leur ciment.

La construction du mouvement social s’est appuyée sur cinq grandes journées interprofessionnelles en semaine (19 et 31 janvier, 7 et 16 février) et un samedi (11 février) ponctuées de grèves et surtout de grandes manifestations. En effet, les organisations syndicales ont donné la priorité aux manifestations plus qu’à la construction des grèves (toutes les organisations n’appelant d’ailleurs pas à faire grève lors de ces grandes journées). L’ampleur de la participation aux manifestations[1] mais aussi leur ancrage surtout le territoire, des métropoles aux villes moyennes, ont rendu visible le refus massif de la réforme.

Ces « démonstrations de force » dans l’espace public ont été redoublées par des sondages d’opinion qui, les uns après les autres, ont vu le rejet de la réforme augmenter dans toutes les catégories de la population à l’exception des retraité·es. De ce point de vue, le gouvernement apparaît comme minoritaire, d’autant plus qu’il ne peut se prévaloir d’un vote favorable à l’Assemblée Nationale.

Il est plus difficile d’évaluer l’ampleur des grèves lors de ces journées. Elles ont vraisemblablement été bien suivies, au moins celles du 19 et du 31 janvier, dans l’Éducation Nationale, à la SNCF, dans les raffineries et à EDF autant de secteurs et d’entreprises où les syndicats et les directions d’entreprise communiquent sur les chiffres de grévistes. Pour le reste, si l’on peut aisément admettre que beaucoup de salarié·es venu·es en manifestation en semaine étaient également grévistes, il est compliqué de mesurer l’importance du nombre de grévistes faute d’informations disponibles.

La force du mouvement social et l’absence de prise en compte des revendications ont encouragé les organisations syndicales à annoncer une nouvelle journée de mobilisation, le 7 mars, avec l’objectif de mettre « la France à l’arrêt ». Si ce mot d’ordre n’est pas un appel direct à la grève générale, il a été perçu comme tel. Dans les sondages, cette journée de blocage de l’économie bénéficie d’un fort soutien (plus de 60 % dans les différents sondage) et l’option des grèves reconductibles est de plus en plus légitime (54 % des français dans le sondage Odoxa du 21 et 22 février).

La question de la grève interprofessionnelle s’est donc imposée. Plus encore, c’est la reconduction de la grève qui est dorénavant mise en débat. Plusieurs fédérations syndicales de la CGT, l’Union syndicale Solidaires ou encore les intersyndicales de la SNCF et de la RATP appellent ainsi à prolonger la grève au-delà du 7 mars. Si l’intersyndicale ne le revendique pas, la CFDT se montrant réticente à reprendre le mot d’ordre de grève générale, elle appelle à des mobilisations le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et le 9 mars, journée initiée par les organisations syndicales étudiantes et lycéennes.

Pour mettre en perspective les potentialités de la stratégie de la grève, nous proposons de revenir sur ses usages ces vingt dernières années. La grève constitue-t-elle toujours un mode d’action privilégié des syndicats et des salarié·es ? Quelles sont les conditions de son organisation et de son maintien dans la durée ? Quelles sont les potentialités de la pratique de grève en France ?

Les outils de quantification de la grève se sont beaucoup transformés depuis les années 1990. Pendant longtemps, l’unique indicateur utilisé pour mesurer la conflictualité gréviste en France était le nombre de Journées individuelles non travaillées (JINT) recensées par les services de l’inspection du travail, auquel on ajoutait le nombre de journées de grève recensées par l’administration dans la Fonction publique d’État.

Considéré comme défectueux dès les années 1970[2], ce système d’observation a été, petit à petit, remplacé par des enquêtes de la statistique publique :

– l’enquête REPONSE[3] (Relations professionnelles et négociations d’entreprise) qui depuis 1993 mesure tous les cinq ans le nombre d’établissements de plus de 20 salarié·es du secteur privé ayant connu une grève et la part de salarié·es ayant participé à un conflit avec arrêt de travail ;

– l’enquête ACEMO[4] (Activités et conditions de la main d’œuvre) qui depuis 2005 mesure également le nombre de grèves pour les entreprises du secteur privé de plus de 10 salarié·es et les JINT (pour 1000 salarié·es) ;

– et enfin l’enquête SRCV[5] (Statistiques sur les ressources et conditions de vie) qui a interrogé entre 2008 et 2016 tous les salarié·es sur leur participation à une grève.

Ces sources portent sur des publics (privé/public, entreprises/salarié·es, etc.), sur des concepts (occurrence de grèves, participation à une grève, JINT) et des temporalités différentes. En les croisant, on peut toutefois évaluer l’ampleur du recours à la grève depuis les années 1990.

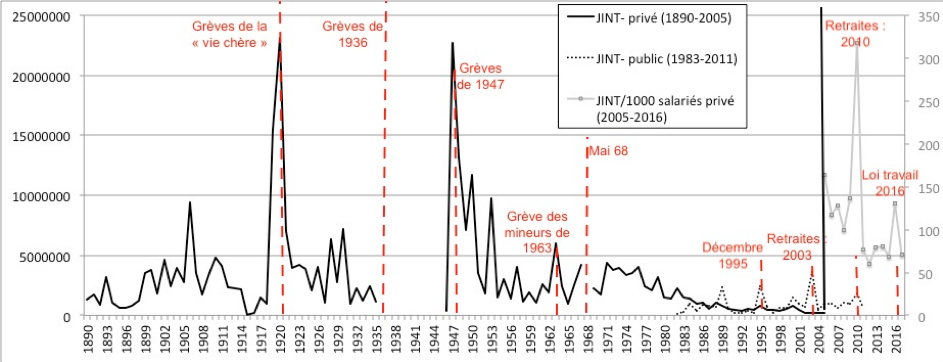

On distingue classiquement quatre phases depuis 1945 : une phase très conflictuelle de l’après-guerre, entre 1946 et 1950, marquée par les grandes grèves de 1947 ; une phase de stagnation entre 1951 et 1963 ; une nouvelle phase de forte conflictualité entre 1964 et 1977, avec notamment les événements de mai 1968 ; et une phase de contraction des conflits à partir de 1978[6]. Durant cette dernière phase, le nombre de grèves retombe au niveau enregistré dans les années 1950, mais ce sont le taux de participation des salarié·es et la durée des grèves qui déclinent le plus.

Figure 1 – Série historique des grèves en France (1890-2017)

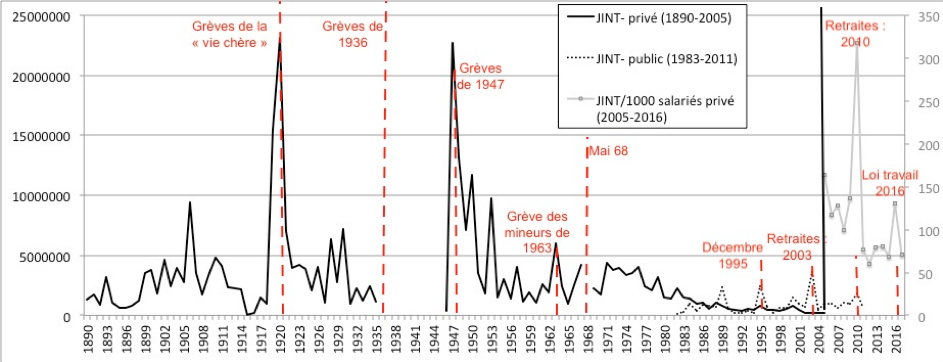

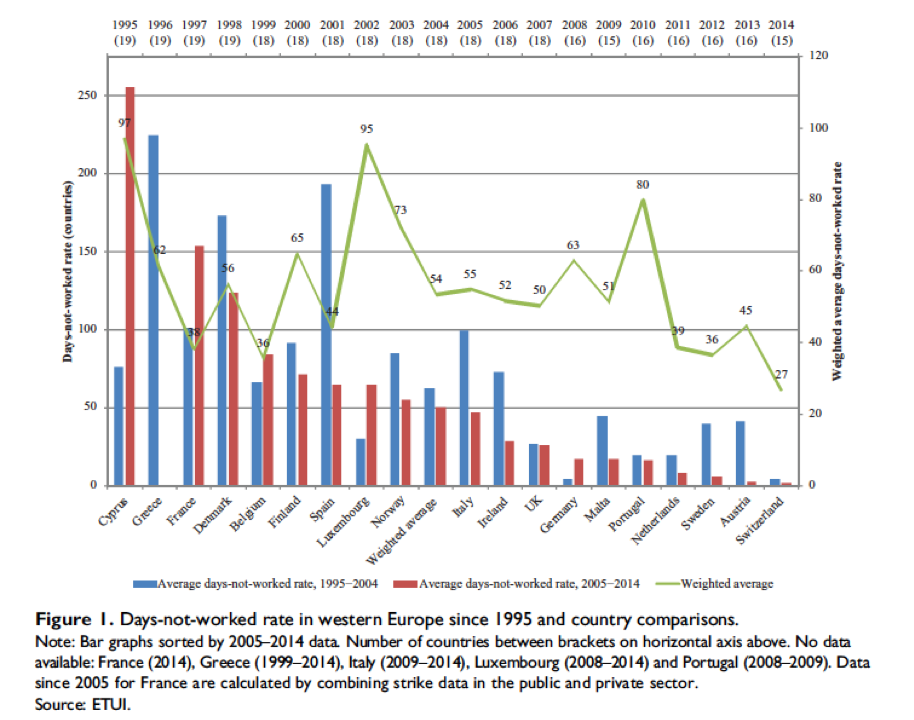

Ce déclin de la conflictualité amorcé dans les années 1970 est loin d’être linéaire et ne touche pas tous les secteurs d’activité avec la même ampleur. Le recul de la conflictualité gréviste s’est principalement concentré dans le secteur privé alors que, dans le secteur public, le nombre de JINT se maintient à un niveau plus élevé. Ensuite, la pratique gréviste connait des cycles. De la fin des années 1990 à 2010, la France fut l’un des seuls pays en Europe à connaitre un regain des grèves[7].

Figure 2 – Évolution comparée des JINT en Europe (1995-2014)[8]

Plusieurs sources statistiques confirment cependant la baisse de la pratique grévistes dans les quinze dernières années. D’après l’enquête REPONSE, si plus de 16 % des salarié·es des établissements de 20 salarié·es et plus dans le secteur marchand déclarent avoir participé à une grève ou un débrayage sur la période 2002-2004, ils ne sont plus que 12 % sur la période 2014-2016. L’occurrence d’une grève est très dépendante de la taille des entreprises : très rare dans les petites et moyennes entreprises, elle est plus fréquente dans les entreprises de grande taille (plus de 50 salarié·es). Pour évaluer l’ampleur des grèves, on peut donc également prendre en compte la participation effective des salarié·es lorsqu’il y en a dans leur entreprise. De ce point de vue, la baisse se confirme puisque les taux de grévistes agrégés passent de 41 % à 34 %[9].

Une autre enquête, SRCV réalisée entre 2008 et 2016 indique des tendances similaires dans le privé et le public[10]. Sur cette période, un peu moins d’un quart des salarié·es ont déclaré la présence d’un arrêt de travail sur leur lieu de travail l’année précédant l’enquête. Moins élevée en 2013, la part de salarié·es confronté·es à une grève est bien plus forte en 2010 et en 2016, deux années de mobilisation interprofessionnelle : la première contre la réforme des retraites du gouvernement de Nicolas Sarkozy, qui portait l’âge de départ légal de 60 à 62 ans, et la seconde contre la Loi Travail du gouvernement de François Hollande[11]. Toutefois, la participation effective des salarié·es aux grèves décline nettement. En 2008, 46,7 % des salarié·es confronté·es à une grève dans leur entreprise déclaraient y avoir participé effectivement. Ils et elles ne sont plus que 31,1 % huit ans plus tard.

Présence d’une grève sur le lieu de travail et participation à une grève dans les douze derniers mois (2008-2016)

| Année | % de salarié·e·s confronté·e·s à une grève dans leur entreprise | % de salarié·e·s qui y ont participé (parmi l’ensemble des salarié·e·s) | % de salarié·e·s ayant participé à une grève (parmi celles et ceux qui y sont confronté·e·s dans leur entreprise) |

| 2008 | 21,9 | 10,2 | 46,7 |

| 2010 | 24,4 | 10,8 | 44,4 |

| 2013 | 16,2 | 6,3 | 39,3 |

| 2016 | 22,2 | 6,9 | 31,1 |

La baisse est plus prononcée dans le secteur public. En effet, les salarié·es de l’État ne sont plus que 45,7 % à déclarer qu’un arrêt de travail a eu lieu au cours des douze derniers mois sur leur lieu de travail en 2016, contre 55 % en 2008. Surtout, parmi les salarié·es de l’État confronté·es à un conflit, seul·es 29,6 % y ont participé en 2016, contre 57,1 % en 2008. Ce recul de la participation effective se retrouve parmi les salarié·es des collectivités locales, des offices HLM et des hôpitaux publics, autant de couches du « salariat parapublic » souvent impliquées dans le mouvement des gilets jaunes.

Dans le secteur privé et associatif, la part des salarié·es qui déclarent une grève sur leur lieu de travail demeure à des niveaux bien plus faibles que dans le secteur public, entre 10 et 15%. Et, comme pour les salarié·es du public, une tendance à la baisse de la participation effective aux grèves semble se dégager, même si elle est moins prononcée.

Les données de l’enquête ACEMO indiquent quant à elles un étiage relativement bas de la part des entreprises de plus de 10 salariés ayant connus une grève (entre 1,5 et 2%) et du nombre de JINT depuis le milieu des années 2000, excepté en 2010[12].

Présence d’une grève sur le lieu de travail dans les douze derniers mois selon le secteur (2008-2016)

| 2008 | 2010 | 2013 | 2016 | |

| salarié·e·s de l’État | 55 | 56,2 | 36,1 | 45,7 |

| salarié·e·s des collectivités et hôpitaux | 41 | 43,3 | 28,2 | 39,6 |

| salarié·e·s des entreprises, artisans et associations | 12,6 | 15,2 | 10,4 | 14,9 |

Participation effective à une grève dans les douze derniers mois selon le secteur (2008-2016)

| 2008 | 2010 | 2013 | 2016 | |

| salarié·e·s de l’État | 57,1 | 49,7 | 43,2 | 29,6 |

| salarié·e·s des collectivités et hôpitaux | 42,5 | 41,5 | 28,3 | 26 |

| salarié·e·s des entreprises, artisans et associations | 39,1 | 41,7 | 41,4 | 34,7 |

Source : enquêtes SRCV 2008, 2010, 2013 et 2016 ; champ restreint aux seul·es salarié·es ayant déclaré la présence d’un arrêt de travail sur leur lieu de travail ces douze derniers mois (les effectifs varient entre 1482 et 2375 individus) ; données diffusées par l’ADISP et pondérées par l’INSEE ; les résultats pour les salarié·es des particuliers ne sont pas présentés.

Le déclin des taux de participation s’inscrit à la suite d’un contexte de récession économique après 2008 qui, s’il a entraîné des mouvements sociaux en réponse aux plans de licenciements et de restructuration, n’a pas favorisé la participation massive des salarié·es. Il concerne également une période (2012-2017) marquée par le retour à un gouvernement socialiste.

Les données statistiques de l’enquête SRCV montrent sans surprise que les inégalités de participation à une grève sont déterminées principalement par la catégorie socioprofessionnelle des salarié·es et par le type de contrat de travail. Les salarié·es en contrat précaire (CDD, intérim…) sont moins enclin·es à s’engager dans un arrêt de travail que ceux et celles ayant un contrat plus stable. La précarité de l’emploi est donc bien un facteur de fragilisation des grèves.

Participation à une grève dans les douze derniers mois selon le type de contrat de travail (2008-2016)

| Contrat | 2008 | 2010 | 2013 | 2016 |

| CDI ou fonctionnaire | 11,2 | 12,1 | 7,2 | 7,8 |

| CDD, intérim ou autre | 5,3 | 4 | 2,2 | 2,9 |

Dans le secteur privé, en 2016, les cadres et ingénieur·es sont seulement 2 % à participer à une grève contre 8,8 % des technicien·nes et agent·es de maîtrise et 6,8 % des ouvrier·es qualifié·es. Ce sont donc parmi les fractions ouvrières des classes populaires stabilisées, principalement dans l’industrie, la manutention, le magasinage et le transport, que l’on trouve les salarié·es les plus moteurs de la conflictualité gréviste. La pratique de la grève est moins importante chez les employé·es (4 %) et les ouvrier·es non qualifié·es (4,8 %) qui travaillent dans des secteurs et des entreprises où le poids des syndicats est plus faible. Or, ces deux groupes sociaux ont désormais un poids majeur dans l’économie française et sont plus nombreux que les ouvrier·es qualifié·es.

Les choses sont un peu différentes dans le secteur public. Les cadres (agent·es de catégorie A) ont historiquement été les salarié·es les plus mobilisé·es et les plus syndiqué·es, notamment dans l’Éducation nationale[13]. Mais, si l’on s’en tient aux données les plus récentes (2016), ils et elles n’ont pas sensiblement plus participé aux grèves que les agent·es de catégorie C. Il faut y voir ici les effets de la défaite du mouvement des enseignant·es en 2003, qui a joué comme un frein par la suite dans leur engagement dans la grève.

Plus largement, l’importation en France du New Public Management a vraisemblablement touchés les cadres de la fonction publique tout à la fois fragilisé·es par ces réformes managériales et de plus en plus distant·es des subordonné·es auxquel·les ils et elles doivent appliquer ces nouvelles organisations du travail.

Participation à une grève dans les douze derniers mois selon la position professionnelle (2008-2016)

| Position professionnelle | 2008 | 2010 | 2013 | 2016 |

| Ouvrier·es non qualifié·es | 3,5 | 3,8 | 2 | 4,8 |

| Ouvrier·es qualifié·es | 6,5 | 8,5 | 5,9 | 6,8 |

| employé·es | 4,1 | 3,8 | 3,1 | 3,9 |

| Technicien·nes et agent·es de maîtrise | 8,5 | 11,6 | 7,5 | 8,8 |

| Cadres et ingénieur·es | 2,8 | 4,5 | 2,5 | 2 |

| Agent·es de catégorie C | 20,1 | 19,1 | 10,1 | 10,3 |

| Agent·es de catégorie B | 26,8 | 27,8 | 10,7 | 14,4 |

| Agent·es de catégorie A | 39 | 31,3 | 17,9 | 13,7 |

Participation à une grève lors des douze derniers mois par Catégorie Socioprofessionnelle (niveau 2, 2008-2016)

| Catégorie Socioprofessionnelle | 2008 | 2010 | 2013 | 2016 |

| Cadres de la fonction publique | 22,3 | 16 | 13,4 | 7 |

| Professeurs, professions scientifiques | 34 | 33 | 14,9 | 13,8 |

| Professions de l’information, des arts et des spectacles | 9,7 | 10,6 | 5,9 | 5,7 |

| Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise | 3,1 | 3,5 | 2,6 | 1,2 |

| Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise | 2,9 | 5 | 2,2 | 2,3 |

| Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | 39,1 | 30,9 | 23,1 | 14,6 |

| Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 15,1 | 19,9 | 10,1 | 13,5 |

| Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | 29,4 | 32,8 | 8,6 | 10 |

| Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 5,4 | 5,5 | 3,8 | 4,4 |

| Techniciens | 11,6 | 14,3 | 9,4 | 9,3 |

| Contremaîtres, agents de maîtrise | 7,6 | 11,4 | 5,7 | 8,5 |

| Employés civils et agents de service de la fonction publique | 17,5 | 16,7 | 9,1 | 10,3 |

| Policiers et militaires | 5,2 | 3,8 | 5,3 | 4,2 |

| Employés administratifs d’entreprise | 6,4 | 6,2 | 4,7 | 7,6 |

| Employés de commerce | 4,5 | 2,5 | 3,3 | 4,3 |

| Personnels des services directs aux particuliers | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |

| Ouvriers qualifiés de type industriel | 10,4 | 17,2 | 10,7 | 10,2 |

| Ouvriers qualifiés de type artisanal | 4,2 | 3,7 | 2,3 | 4,1 |

| Chauffeurs | 4,7 | 6,4 | 3,6 | 4,4 |

| Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport | 16,2 | 16,1 | 9,2 | 12 |

| Ouvriers non qualifiés de type industriel | 7,3 | 7,2 | 3,3 | 7,2 |

| Ouvriers non qualifiés de type artisanal | 2,6 | 0,9 | 0,9 | 2,3 |

| Ouvriers agricoles | 5,3 | 0,6 | 1,7 | 0 |

Au final, les groupes sociaux susceptibles de faire grève restent concentrés autour du noyau dur des ouvrier·es qualifié·es (principalement dans l’industrie et les transports) et des agents de la fonction publique ; les autres groupes sociaux en particulier ceux qui ont augmenté numériquement ces quarante dernières années (employé·es de commerce, personnels des services directs aux particuliers, ouvrier·es non qualifié·es, professions intermédiaires administratives et commerciales du secteur privé) sont bien moins enclins à y recourir.

De plus, le noyau dur des grévistes s’est rétracté ces dernières années (précarisation de la fonction publique, déclin continu de l’industrie) et plusieurs « bastions » syndicaux font l’objet d’une déstabilisation accélérée : dans le secteur du rail avec l’ouverture à la concurrence et la précarisation des cheminot·es et dans le secteur pétrolier avec la fermeture de sites, la transformation des raffineries en dépôts de produits pétroliers ou encore leur reconversions en plateforme de bio-carburants, comme à Grandpuits.

Organiser la grève est de plus en plus difficile pour des syndicalistes absorbé·es par des mandats de représentation du personnel, isolé·es sur leur lieu de travail et qui redoutent les sanctions, les discriminations et les différentes formes de répression développées par le patronat ces vingt dernières années.

Sous Macron, la présence des syndicats a décliné sur les lieux de travail. Le taux de couverture des entreprises de plus de 10 salarié·es par un délégué syndical ou une instance élue est passé de 44% en 2016 à 41% en 2020. De même, en 2020, 47,6 % des salarié·es des entreprises de plus de 10 salarié·es sont couvert·es par une instance dédiée aux questions de santé, sécurité et conditions de travail (CHSCT ou CCST) contre 60% en 2017[14].

La syndicalisation a également reculé de 11,2% en 2013 à 10,3% en 2019 ; ce reflux touche aussi bien le secteur public (de 19,8 % à 18,4 %) que le privé (de 8,7 % à 7,8 %)[15]. Il est particulièrement important dans la fonction publique territoriale et dans plusieurs familles de métiers de la fonction publique : entretien et maintenance, soin, services à la personne, animation et loisir, BTP. Autant de groupes sociaux bien représentés dans le mouvement des Gilets Jaunes[16]. Ce déclin syndical va de pair avec une moindre participation des salarié·es aux élections professionnelles ainsi qu’aux activités syndicales.

La présence des militant·es syndicaux·les au plus près de leurs collègues sur les lieux de travail s’est encore amoindrie ces dernières années, même dans le secteur public. Si elle reste importante dans quelques « bastions » (entreprises de transports et de l’énergie) qui sont aussi des secteurs clés de l’économie, les capacités d’organisation syndicale de la grève ont globalement reculé. Ceci semble d’ailleurs corroboré par le fait que depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, les assemblées et réunions de grévistes sont peu nombreuses et peu fournies.

Si la conflictualité gréviste stagne et même décline depuis plusieurs décennies, l’expérience de la grève demeure, chaque année, un horizon possible pour une partie du salariat. Elle fait encore partie de la boîte à outils des modes d’action utilisés par les salarié·es pour défendre leurs revendications.

La France connait d’ailleurs, avec d’autres pays du sud de l’Europe (Italie, Espagne, Grèce), un niveau de grèves plus élevé que dans le reste de l’Europe[17]. En Grande-Bretagne, si la grève a repris des couleurs depuis l’automne en lien avec la forte inflation[18], elle avait quasiment disparu depuis les années 1990.

Avec l’explosion de l’inflation et la baisse des salaires réels, il semble en outre que les grèves se soient multipliées en 2022 dans le secteur privé, y compris dans des entreprises habituellement peu touchées par les grèves[19]. Des grèves importantes et médiatisées se sont déroulées à l’automne dernier dans les raffineries et les centrales nucléaires.

Plusieurs de ces grèves ont été victorieuses ou ont au moins obligé les employeurs à céder des augmentations de salaire et/ ou des primes comme à la SNCF avec la grève des contrôleurs pendant la trêve des confiseurs. Ces conflits ont également touché des secteurs moins habitués à la grève comme chez Geodis, entreprise de logistique.

Ce mode d’action bénéficie d’une légitimité importante dans la population : deux tiers des français·es de plus de 18 ans partagent l’affirmation qu’il est « légitime que les salarié·es fassent grève pour défendre leurs intérêts » tandis que plus d’un·e sur deux se déclare en désaccord avec l’idée que « la grève n’est pas un mode d’action efficace »[20].

Le soutien à la grève se traduit également de façon concrète puisqu’en 2021, plus d’un·e français·e sur dix déclare avoir fait un don à une caisse de grève. Les discours médiatiques dénonçant la « gréviculture » et les « prises d’otage des usagers » ont pourtant des effets puisque deux français·es sur trois considèrent qu’il n’est pas normal que « la grève prive les usager·es de services publics ».

Dans un autre registre, il faut souligner que l’imaginaire de la grève et ses usages déborde ces dernières années le mouvement syndical et ouvrier. L’appel à la grève est repris dans les mobilisations contre l’inaction climatique ou, depuis plusieurs années, par le mouvement féministe pour s’opposer à l’exploitation du travail salarié et domestique des femmes[21]. La grève féministe est d’ailleurs proposée par différents collectifs militants et syndicaux pour prolonger les grèves le 8 mars.

Cet imaginaire de la grève, même s’il est surtout important auprès de groupes militants et d’individus politisés, se retrouve aujourd’hui dans les cortèges des manifestations de janvier : le pink bloc, qui rassemble des salarié·es et militant·es LGBTQI+, en a fait un mot d’ordre pour s’opposer à la réforme des retraites tout en faisant valoir des revendications spécifiques relatives aux discriminations sur le marché du travail.

Enfin, ajoutons que si ce n’est la perspective de la grève générale, la possibilité de mettre à l’arrêt le pays par décision politique est d’une certaine manière de retour dans les imaginaires en lien avec le confinement du printemps 2020. La mise en basse intensité de l’économie française a tout à la fois démontré les potentialités positives et négatives d’une telle mise à l’arrêt du pays mais aussi rendu visible le fait que le travail de certains groupes sociaux était plus vital à la société que celui d’autres groupes sociaux. Or, il s’avère que les premiers seront plus touchés par la réforme que les seconds[22].

S’il est encore difficile d’évaluer les effets des confinements sur les perceptions et les usages des modes d’action protestataire, nul doute qu’ils ont mis en lumière le poids social des classes populaires, en particulier les moins organisées, dans le bon fonctionnement de l’économie et avec lui des formes de prise de conscience de leur poids politique.

Le recours à la grève comme mode d’action des salarié·es pour défendre leurs revendications dans leur entreprise a décliné depuis le début des années 2000. On mesure également la difficulté des syndicalistes à les entraîner dans la grève.

De ce point de vue, on peut douter de la capacité des équipes syndicales à construire des grèves massives et reconductibles dans leur entreprise après le 7 mars. Si des grèves sont susceptibles de se prolonger dans le secteur des transports (SNCF, RATP, peut-être dans le transport routier) et de l’énergie (raffineries, EDF, etc.), la généralisation de la grève sur la base des seules forces syndicales est difficile à envisager. Qui plus est dans un contexte de contraintes fortes sur les budgets des salarié·es.

Mais, à côté de la « grève d’entreprise », le recours à la grève constitue également un mode d’action politique et de confrontation avec les gouvernements[23]. Depuis trente ans, les grands « pics » de conflictualité sont indexés sur les mobilisations nationales interprofessionnelles contre des projets gouvernementaux. Ce fut le cas en 1995 contre le projet de réforme de la Sécurité Sociale et en 2010 contre une précédente réforme du système de retraites. En 2019, l’activité gréviste a également été soutenue à l’occasion de la première tentative du Président Macron de réformer les retraites, malgré l’absence de la CFDT dans la mobilisation. Dans le cas de figure présent, la dimension politique de la mobilisation est d’autant plus prononcée qu’elle arrive immédiatement après des élections nationales et qu’elle s’inscrit dans un puissant mouvement de rejet du président Macron.

Les institutions de la Vème République et leurs usages ont dévitalisé la plupart des contre-pouvoirs démocratiques. L’élaboration de cette réforme des retraites en fait la démonstration. Le gouvernement a pu s’affranchir de toute véritable négociation avec les syndicats, même ceux qui comme la CFDT sont enclins à trouver des compromis. Les organisations syndicales comme corps intermédiaires sont marginalisées. La domestication du Parlement par le biais des différentes procédures législatives (du 49-3 au 47-1) permet de « faire passer » des réformes sans majorité absolue et stable.

La pratique autoritaire et verticale du pouvoir par Macron ignore l’importance des manifestations de rue et des pétitions, et se passe même d’un argumentaire un tant soit peu solide pour justifier la réforme. Les leviers démocratiques neutralisés par le gouvernement conduisent à l’activation du seul qu’il reste aux citoyen·nes et aux salarié·es pour infléchir le cours de la réforme : la grève et le blocage de l’économie. De ce fait, on peut d’ores et déjà penser que le 7 mars sera une grosse journée de grèves.

Et après le 7 mars ? Tout laisse penser que les dynamiques politiques – maintien ou non de la coalition entre la droite et Renaissance au Parlement, alignement des député·es Renaissance avec le gouvernement, poursuite ou non de l’unité entre les organisations syndicales face au « durcissement » du mouvement, etc. – seront décisives dans le rapport de force social et politique. Si les cadres de mobilisation de proximité sont affaiblis et que les conditions d’une grève générale de masse longue semblent peu réunies – elles le sont rarement –, on peut aussi penser que la construction d’un calendrier et de formes de mobilisations tenant compte des forces et faiblesses du salariat permette d’organiser un blocage significatif de l’économie.

L’assise du mouvement devra probablement s’appuyer sur des grèves dans plusieurs secteurs plus que sur la sur-mobilisation d’un seul groupe professionnel (comme les cheminot·es en 1995 et 2019, les enseignant·es en 2003). Les modes d’action et leur calendrier pourraient alors tenir compte des capacités de mobilisation différentielles entre groupes professionnels en articulant des grèves reconduites sur plusieurs jours dans des secteurs « bastions » et des grèves ponctuelles (débrayages ciblés de quelques heures par exemple) mais visibles dans des secteurs où l’ancrage syndical est plus faible.

Leur articulation avec des actions de blocage des infrastructures économiques et routières, comme ce fut le cas lors du mouvement des Gilets Jaunes, et des manifestations en semaine et en week-end (en s’inspirant du succès de celle du 11 février) semble nécessaire pour permettre à des salarié·es isolé·es et peu susceptibles de faire grève de participer à la mobilisation. En somme un mouvement qui pourrait prendre des airs d’une grève tournante nationale. La période est inédite politiquement et l’ampleur du début de mobilisation également. Rien ne dit qu’elle n’accouche pas de la réinvention des formes de la grève et de l’intensification de son usage.

*

Illustration : Photographie de Martin Noda / Hans Lucas / Photothèque rouge.

[1] Voir : https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/12/05/greve-du-5-decembre-les-retraites-mobilisent-plus-que-les-autres-mouvements-sociaux_6021781_823448.html et https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/infographie-reforme-des-retraites-visualisez-en-un-graphique-le-record-de-la-mobilisation-de-2023-par-rapport-aux-precedents-mouvements_5632952.html

[2] Étienne Penissat, « Mesure des conflits, conflits de mesure. Retour sur l’histoire des outils de quantification des grèves », Politix, vol. 86, no. 2, 2009, p. 51-72.

[3] Réalisée par la DARES (Ministère du Travail).

[4] Réalisée par la DARES (Ministère du Travail).

[5] Réalisée par l’INSEE.

[6] Guy Groux, Jean-Marie Pernot, La grève, Paris, Presses de Sciences Po, 2008. ; Ian Eschtruth, « La France, pays des grèves ? Étude comparative internationale sur la longue durée (1900-2004) », Les Mondes du travail, n°3-4, 2007, p. 51-62.

[7] Kurt Vandaele, « Interpreting strike activity in western Europe in the past 20 years : the labour repertoire under pressure », Transfer : European Review of Labour and Research, vol. 22, n° 3, 2016, p. 277-294.

[8] Cité in Kurt Vandaele, art. cit.

[9] Pour de plus amples développements, voir Pierre Blavier, Tristan Haute et Étienne Penissat, « Du vote professionnel à la grève. Les inégalités de participation en entreprise », Revue française de science politique, vol. 70, n° 3-4, 2020, p. 443-467.

[10] Pour de plus amples développements, voir Pierre Blavier, Tristan Haute, et Étienne Penissat. « La grève, entre soubresauts et déclin », Mouvements, vol. 103, n° 3, 2020, p. 11-21.

[11] Cécile Higounenc, « Les grèves en 2016 : Plus intenses, un peu plus fréquentes et portées par des mots d’ordre interprofessionnels », Dares Résultats, n° 59, décembre 2018.

[12] Maxime Lescurieux, « Les grèves en 2021. Une hausse portée par les revendications salariales », DARES Résultats, février 2023.

[13] Pour des données récentes, voir Tristan Haute, « Le vote professionnel, entre rapport au syndicalisme et rapport au métier et à l’institution : le cas des enseignant·e·s du secteur public en France », Participations, 2019/3, p. 139-164.

[14] Maria Teresa Pignoni, « Les instances de représentation des salariés dans les entreprises en 2020 : la baisse du taux de couverture se poursuit bien qu’à un rythme lent », Dares Résultats, juillet 2022.

[15] Maria Teresa Pignoni, « Léger repli de la syndicalisation entre 2013 et 2019 : dans quelles activités et pour quelles catégories de salariés », Dares Analyses, février 2023.

[16] Collectif d’enquête sur les Gilets jaunes, « Enquêter in situ par questionnaire sur une mobilisation. Une étude sur les gilets jaunes », Revue française de science politique, vol. 69, no. 5-6, 2019, p. 869-892.

[17] Kurt Vandaele, art. cit.

[18] Marc Lenormand, « Le Royaume en grève », La Vie des idées, 11 octobre 2022, https://laviedesidees.fr/Le-Royaume-en-greve.html

[19] Voir : https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/10/14/depuis-un-an-l-inflation-fait-monter-la-conflictualite-sociale_6145827_3234.html ou https://www.mediapart.fr/journal/economie/290622/inflation-greves-partout-augmentations-nulle-part

[20] On s’appuie ici sur les données pondérées de l’enquête Participation et Citoyenneté Sociale (PACS) que nous avons réalisé dans le cadre du dispositif ELIPSS (Sciences Po Paris, CDSP, Ined) sur un échantillon de 2000 individus tirés aléatoirement.

[21] Véronica Gago, « « La grève n’est générale que si elle est féministe » », Mouvements, vol. 103, no. 3, 2020, p. 137-147.

[22] https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/10/les-seniors-de-la-deuxieme-ligne-sont-plus-nombreux-a-etre-ni-en-emploi-ni-en-retraite-que-les-autres-salaries_6161322_3232.html

[23] Kersitin Hamann, Alison Johnston, John Kelly, “Unions Against Governments: Explaining General Strikes in Western Europe, 1980–2006”, Comparative Political Studies, vol. 46, n° 9, 2013, p. 1030–1057.