Les droits humains peuvent-ils être un outil de mobilisation révolutionnaire ? Et si c’est le cas, comment se construit ce processus qui fait le lien entre des structures et registre de mobilisation qui ne sont pas habituellement reliés ?

Dans son ouvrage Les droits humains armés : guérillas, dictatures et démocratie en Argentine, David Copello répond à ces questions à partir du cas argentin, en suivant la manière dont les gauches faisant face à la dictature se sont renouvelées à partir d’une exigence de respect à des principes à volonté universelle. Nous publions ici le premier chapitre de son livre.

Dans les années 1960 et 1970, l’Argentine a été marquée par une vague de mobilisations politiques sans précédent. Dans sa courte histoire démocratique, le pays a traversé des crises politiques très régulières, marquées par les coups d’État à répétition (en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 et 1976), la succession de régimes militaires ou civico-militaires et l’interdiction de partis et de courants politiques, en particulier le péronisme entre 1955 et 1973[1]. Une étape supplémentaire est toutefois franchie dans la déstabilisation après l’insurrection de la ville de Córdoba en 1969, et la multiplication des organisations révolutionnaires armées sur le territoire. L’existence de ces groupes révolutionnaires a profondément affecté la politique argentine au moins jusqu’en 1977, au moment de leur annihilation physique par la dictature mise en place suite au coup d’État du 24 mars 1976[2]. Cette ébullition révolutionnaire éphémère a également apporté avec elle un déplacement des cadres idéologiques traditionnels de la gauche, rendant possible une hybridation entre militantisme révolutionnaire et défense des droits humains. Je voudrais d’abord montrer ici en quoi ont consisté ces déplacements idéologiques, tout en fournissant quelques points de repère dans un espace organisationnel complexe. Je montrerai ensuite comment, dans cet espace idéologique et organisationnel fluide, le droit commence à faire l’objet d’appropriations renforcées (et en partie paradoxales) par les acteurs politiques révolutionnaires, accordant aux avocats une place centrale dans les dispositifs de mobilisation. Enfin, j’analyserai les premières discussions initiées par ces avocats révolutionnaires autour de l’enjeu des « droits humains », concept qui suscite une certaine méfiance au départ mais qui fait l’objet d’une intégration progressive au répertoire discursif révolutionnaire.

Le concept de « nouvelle gauche » renvoie à un courant intellectuel et politique transnational, associé le plus souvent aux années 1960 et 1970, et en particulier aux « années 68 »[3]. Cette mouvance, présente aussi bien en Europe qu’aux États-Unis et en Amérique latine, est extrêmement diverse. Elle repose sur deux prémisses centrales : la remise en cause des partis communistes traditionnels, alignés sur l’Union Soviétique, et la critique d’une vision trop orthodoxe du marxisme, focalisée sur la question des rapports entre capital et travail. Razmig Keucheyan la définit comme une « gauche révolutionnaire qui, tout en continuant à se réclamer du marxisme, prend ses distances avec Moscou et les partis affiliés »[4]. Elle tend par ailleurs à mettre l’accent sur la multiplicité des rapports d’aliénation existant dans les sociétés capitalistes (et socialistes), au-delà de la simple question de l’exploitation économique. À travers elle, surgissent ainsi d’autres problématiques, telles que les méfaits de la société de consommation, la répression des instincts sexuels, le racisme ou encore l’impérialisme[5].

Bien que l’Argentine ait été un espace majeur dans la consolidation de cette nouvelle culture politique en Amérique latine[6], la catégorie « nouvelle gauche » ne fait pas l’unanimité parmi les historien.ne.s travaillant sur le pays. Ce rejet partiel est lié aux spécificités de la structure des clivages politiques en Argentine, marquée par le péronisme et son brouillage des frontières idéologiques classiques[7]. Les travaux portant sur les organisations péronistes radicales ont rarement recouru au label « nouvelle gauche », et plutôt tendu à privilégier le concept de « péronisme révolutionnaire »[8]. En effet, les péronistes progressistes, aspirant à la construction d’une « patrie socialiste », sont nombreux à ne pas s’identifier à la gauche, une position qu’ils et elles associent souvent à des postures anti-nationalistes ou relevant d’un intellectualisme éloigné des masses populaires. Néanmoins, les interactions entre péronistes révolutionnaires et organisations ou activistes de gauche sont une constante[9], et forment un univers de références communes essentiel pour comprendre la politique argentine des années 1960 et 1970. Le concept de « nouvelle gauche » s’avère donc utile (bien qu’imparfait) pour analyser les mobilisations révolutionnaires. Encore faut-il en définir les frontières et en déterminer les principales dynamiques dans le cas argentin.

Les frontières de la nouvelle gauche argentine peuvent être définies à partir de trois critères : libération sociale, libération nationale et violence révolutionnaire. Le premier de ces éléments, la croyance en un horizon de libération sociale immédiate, est directement connecté à l’impact de la révolution cubaine. La prise du pouvoir par Fidel Castro en 1959 a en effet constitué un événement d’envergure continentale pour la gauche, en questionnant la tactique réformiste privilégiée par les socialistes et communistes dans le cadre de la guerre froide, marquée par des velléités de « coexistence pacifique » entre blocs après 1956. La réussite du modèle de la guerre de guérilla à Cuba, théorisé par Régis Debray comme une « révolution dans la révolution »[10], semble indiquer au contraire qu’une stratégie révolutionnaire plus immédiate est viable en Amérique latine, bien que cela contredise les directives du Kremlin. En Argentine, cette aspiration à la libération sociale, entendue comme l’établissement à court-terme d’une société socialiste, provoque d’importantes controverses au sein des partis socialiste et communiste. Elle donne lieu à une série de scissions organisationnelles et à l’affirmation, dès le début des années 1960, d’un courant pro-cubain au sein de la politique argentine[11].

Un deuxième critère de définition de la nouvelle gauche argentine repose sur la relation au péronisme et à l’idée de libération nationale. Le péronisme est le mouvement constitué autour du général Juan Domingo Perón, président argentin de 1946 à 1955 (date à laquelle il est renversé par un coup d’État) puis de nouveau de 1973 à 1974 (date de son décès). Une des caractéristiques du péronisme est d’avoir durablement brouillé la distinction entre gauche et droite, en articulant un discours fortement nationaliste au développement d’importantes politiques sociales en direction des classes populaires. Le péronisme couvre ainsi un spectre idéologique très large, pouvant être soutenu aussi bien par des secteurs pro-fascistes que pro-castristes, mais aussi par des acteurs politiques conservateurs aux accents populistes ou des réformistes progressistes favorables au renforcement de l’État-providence. Dès les années 1940 et 1950, la position à adopter vis-à-vis du péronisme suscite de vives discussions au sein des « vieilles gauches » : les partis socialiste et communiste s’y opposent alors fermement, l’associant au fascisme. Dans ce cadre, une des particularités de la nouvelle gauche a consisté, à l’inverse, à réévaluer les « potentialités révolutionnaires du péronisme »[12]. Considérant qu’il suscitait l’adhésion des masses populaires, certains secteurs rompent avec les partis de gauche traditionnels en plaidant pour une péronisation de la gauche, seul moyen de continuer à maintenir un lien avec ses bases sociales originelles. Il faut alors repenser une nouvelle culture politique, à même de tenir compte du fait péroniste, ce qui favorise les croisements idéologiques et les rencontres. Cette évolution s’inscrit par ailleurs dans un contexte plus large, auquel elle fait écho : les processus de décolonisation en Afrique et en Asie d’une part, et la diffusion d’une théorie de la dépendance économique dans l’Amérique latine indépendante d’autre part[13]. Ces influences convergent vers un renforcement de tendances anti-impérialistes préexistantes, poussant à dénoncer le statut « semi-colonial » de l’Argentine dominée par les États-Unis, et à réclamer une nouvelle indépendance politique : la libération nationale. Au sein de la gauche argentine, cet anticolonialisme renouvelé ouvre lui aussi la voie à un renforcement du dialogue avec le péronisme, qui s’était toujours positionné contre l’impérialisme et pour la Troisième Position, « ni yankee ni marxiste »[14].

Le rapport à la violence révolutionnaire, dont l’usage se multiplie après 1969, est le troisième critère de définition de la nouvelle gauche argentine. Il est lié à l’influence de la révolution cubaine à nouveau, mais également à celle des guerres de décolonisation, en Algérie et au Vietnam en particulier. La violence constitue à n’en pas douter un horizon de la nouvelle gauche, bien que la matérialité de cet horizon dépende grandement du type d’acteurs qu’on observe. Dans leur essai fondateur, Claudia Hilb et Daniel Lutzky ont ainsi pu résumer la nouvelle gauche à « la lutte armée, comme pratique immédiate ou comme futur proche, et surtout comme objectif désiré », ou à l’idée que « la guerre est la seule manière de faire de la politique »[15]. Certaines recherches plus récentes montrent que ces qualifications sont en partie réductrices : la nouvelle gauche ne se résume pas aux organisations armées, et plusieurs visions de la violence y cohabitent. Alejandra Oberti et Roberto Pittaluga[16] suggèrent ainsi de parler de « nouvelles gauches » au pluriel. La violence apparaît donc comme un enjeu essentiel dans la définition de ce conglomérat, faisant toutefois l’objet de discussions (enflammées) parmi les acteurs, et générant différents types de stratégies parfois opposées terme-à-terme.

Le concept de « nouvelle(s) gauche(s) », en dépit des remises en question dont il fait l’objet, s’avère donc heuristique pour envisager les mobilisations radicales des années 1960 et 1970. Il fonctionne comme un espace à l’intérieur duquel des acteurs issus de différentes traditions politiques se positionnent autour d’une série d’enjeux faisant l’objet de forts investissements subjectifs et de compréhensions diverses : la libération sociale, la libération nationale et la violence révolutionnaire. C’est plus particulièrement sur ces deux derniers enjeux que se structurent les principales lignes de différenciation interne à cet espace.

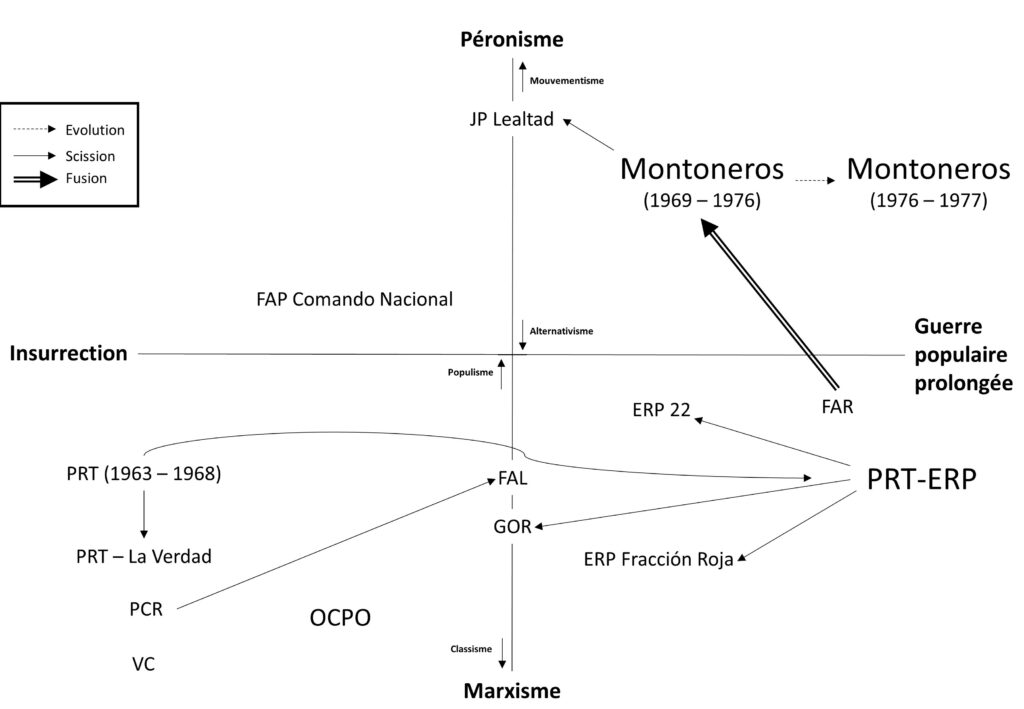

La question de la libération nationale fait l’objet d’appropriations diverses par les multiples acteurs des nouvelles gauches argentines, et met en jeu les tensions idéologiques entre marxisme et péronisme. Une compréhension sommaire du marxisme ferait reposer l’objectif d’établissement du socialisme sur une lutte opposant la bourgeoisie et la classe ouvrière, tandis qu’une compréhension sommaire du péronisme ferait reposer l’objectif de promotion de la souveraineté nationale sur une alliance de classes. L’opposition entre ces deux pôles idéologiques des nouvelles gauches argentines n’en est pas moins multiforme, ouverte aux hybridations et aux fluctuations. De multiples groupes porteurs de diverses combinaisons de péronisme et de marxisme ont coexisté dans l’espace des nouvelles gauches argentines. Les deux principales organisations au sein de cet espace étaient toutefois Montoneros pour le péronisme et le Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (Parti Révolutionnaire des Travailleurs – Armée Révolutionnaire du Peuple, PRT-ERP) pour le marxisme.

L’organisation Montoneros est créée à la fin des années 1960, par quelques dizaines d’activistes basés à Buenos Aires et Córdoba principalement[17]. Leur premier coup d’éclat a lieu en mai 1970. Il consiste à enlever et exécuter le général Pedro Aramburu (chef du coup d’État contre Perón en 1955), l’un des principales figures de l’anti-péronisme en Argentine. L’organisation acquiert alors une popularité nationale, devient de plus en plus puissante et absorbe d’autres groupes armés proches idéologiquement : une partie des Fuerzas Armadas Peronistas (Forces Armées Péronistes, FAP)[18], l’organisation Descamisados[19] et surtout les Fuerzas Armadas Revolucionarias (Forces Armées Révolutionnaires, FAR)[20]. Entre 1970 et 1973, les militants et militantes de Montoneros réalisent de nombreux actes de propagande armée, notamment des attaques à l’explosif ciblant des lieux symboliques. Ils et elles pratiquent également une politique d’enlèvements avec demande de rançon visant à financer leurs activités et dérobent des armes en attaquant des commissariats de police ou des unités militaires. Leur objectif n’est pas tant de prendre le pouvoir par la lutte armée que de faire pression sur le régime militaire du moment pour qu’il autorise le retour de Perón, exilé en Espagne. En 1973, Montoneros apporte son soutien à Héctor Cámpora, le candidat péroniste à l’élection présidentielle organisée par les militaires en retirade. Après la victoire de Cámpora à cette élection, de nombreux sympathisants de Montoneros se retrouvent propulsés dans les équipes gouvernementales et au Congrès, tout en diversifiant leurs activités militantes. Des organisations « de surface » sont créées dans les lycées[21], les universités[22] et les bidonvilles[23]. Une Jeunesse Péroniste territoriale est également créée[24], ainsi qu’une branche féminine[25]. Entre 1973 et 1974, ces organisations reliées à l’appareil clandestin de Montoneros occupent l’espace public en organisant de nombreuses manifestations de masse[26]. Selon les estimations les plus raisonnables, Montoneros ne comptait pas plus de 1500 à 2500 combattants armés permanents[27], mais était néanmoins en capacité de réunir de dizaines de milliers de sympathisants et sympathisantes à son zénith. Après la démission du président Cámpora, remplacé par le général Perón lui-même en octobre 1973, le gouvernement opère un virage radical à l’extrême-droite, et Montoneros se trouve rapidement éloigné des centres de pouvoir. Après la mort du général en mai 1974, Montoneros et l’ensemble de ses organismes de surface renouent avec la clandestinité et reprennent les armes, cette fois contre le gouvernement péroniste lui-même, dirigé par la veuve de Perón, María Estela « Isabelita » Martínez de Perón. Les opérations menées à l’époque relèvent principalement de techniques de guérilla urbaine : enlèvements, attaques à l’explosif et braquages de commissariats ou de garnisons militaires. Il convient toutefois de noter que, quoiqu’étant entré directement en conflit avec le gouvernement, Montoneros maintient son affiliation idéologique au péronisme, en dénonçant le rôle de l’entourage de Perón, jugé responsable des volte-face du général vis-à-vis des jeunesses révolutionnaires. Cette théorie du complot permet ainsi à Montoneros de proclamer l’authenticité de son affiliation au péronisme, tout en réaffirmant sa loyauté vis-à-vis du général[28]. Tout au long de la période analysée, Montoneros reste donc la principale organisation du pôle péroniste des nouvelles gauches argentines.

À l’autre extrémité du spectre idéologique, on trouve un pôle marxiste dominé par le PRT[29]. Cette organisation avait été créée en 1963 suite à la fusion de Palabra Obrera (Parole Ouvrière), parti trotskyste dirigé par Nahuel Moreno, et du Frente Revolucionario Indoamericanista Popular (Front Révolutionnaire Indo-Américaniste Populaire, FRIP), dirigé par Mario Roberto Santucho. Composée de quelques centaines d’activistes, cette organisation combinait une idéologie marxiste à un anti-impérialisme indigéniste. En 1968, des tensions internes débouchent sur une scission entre le PRT-La Verdad (PRT-La Vérité), dirigé par Moreno, et le PRT-El Combatiente (PRT-Le Combattant), dirigé par Santucho. Ce dernier appelle à la lutte armée et crée une structure militaire parallèle, l’Ejército Revolucionario del Pueblo (Armée Révolutionnaire du Peuple, ERP). Parti et armée coexistent ainsi dans la même organisation, généralement appelée PRT-ERP. Ses opérations armées se concentrent principalement dans la sphère urbaine mais, contrairement à Montoneros, le PRT-ERP a également pour ambition de créer un foyer de guérilla rurale. Au cours des élections présidentielles de 1973, le PRT-ERP appelle à voter blanc. Suite à la victoire des péronistes, l’organisation déclare qu’aucune action armée ne sera entreprise contre les nouvelles autorités si elles ne répriment pas l’activisme révolutionnaire. Toutefois, une distinction est faite entre l’administration civile et les forces armées, considérées comme ennemies du peuple et faisant donc toujours l’objet d’attaques armées. En 1974, le PRT-ERP crée son foyer de guérilla rurale dans la province de Tucumán, au nord du pays. S’ensuit un processus de militarisation accrue de l’activisme et de déclin du débat interne au sein de l’organisation. S’inspirant de l’exemple du processus de libération vietnamien, le PRT-ERP se réoriente vers une stratégie de guerre populaire prolongée extrêmement ambitieuse. Néanmoins, avec l’intervention directe de l’armée dans le « maintien de l’ordre » à partir de février 1975 (donnant lieu aux premières exactions militaires de masse), le foyer rural du PRT-ERP est démantelé, et l’organisation entre en déclin. Les estimations numériques, incertaines, indiquent que le PRT-ERP comptait entre 2500 et 6000 membres actifs à son apogée[30]. D’un point de vue strictement quantitatif, il s’agit donc du principal groupe révolutionnaire armé sur le territoire argentin.

Si Montoneros et le PRT-ERP se présentent comme l’incarnation de deux pôles distincts au sein des nouvelles gauches argentines, il faut toutefois modérer l’impression de pureté doctrinale qui se dégage de la présentation binaire qui précède. Des militants et militantes aux trajectoires très diverses convergent en effet dans chacune de ces organisations, y important un bagage idéologique diversifié, parfois partagé par-delà les frontières partisanes. Le catholicisme post-conciliaire a ainsi joué un rôle de poids dans la socialisation politique d’une partie des dirigeants de Montoneros, imprimant sa marque à leur adhésion postérieure au péronisme[31]. Quant à l’ancrage du PRT-ERP dans la famille marxiste, il s’est avéré fluctuant. Son noyau fondateur s’inscrivait au départ dans une forme d’anti-impérialisme aux accents indo-américains, avant de fusionner avec un des courants du trotskysme argentin, pour finalement se rapprocher de la Troisième Internationale, contrôlée par l’Union Soviétique[32]. Par ailleurs, le nationalisme a constitué un vivier de cadres significatif pour Montoneros aussi bien que pour le PRT-ERP, comme le montre l’histoire du Movimiento Nacionalista Tacuara, groupe nationaliste, anti-communiste et antisémite créé en 1955, dont certains militants ont par la suite évolué vers le marxisme et/ou le péronisme[33].

De nombreuses autres organisations ont par ailleurs émergé au cours de ces « années 68 » argentines, montrant différentes combinaisons possibles entre marxisme et péronisme. Certaines regroupaient plusieurs centaines d’activistes, d’autres n’en réunissaient qu’une poignée – les chiffres généralement affichés ou discutés restant peu fiables pour ces groupes clandestins. Le pôle péroniste de la nouvelle gauche se divisait ainsi entre les organisations affichant un soutien inconditionnel au leadership du général Perón et celles qui, ne lui accordant qu’un soutien plus critique, se rapprochaient davantage du pôle marxiste. Les premiers ont souvent été qualifiés de « mouvementistes » (c’est le cas de Montoneros), les seconds d’ « alternativistes » (c’est le cas d’une partie des FAP, qui refuse la fusion avec Montoneros).

Le rejet du pacifisme a conduit à l’élaboration de multiples conceptions de l’action révolutionnaire par les gauches argentines, qui ne se limitent nullement aux stratégies purement guerrières[34] ou à l’influence du « foquisme » théorisé par le Che Guevara[35] et par Régis Debray sur la base de l’expérience cubaine[36]. On peut ainsi distinguer trois principaux points de référence stratégiques, faisant de la violence un instrument d’action au statut différencié : la stratégie insurrectionnelle, la perspective de la guerre populaire prolongée et l’option la plus fréquente, incarnée par ce qu’on appelait alors fréquemment les « organisations politico-militaires ».

Bien que rejetant le discours pacifiste des partis communistes, les partisans de la stratégie insurrectionnelle s’opposent également à la stratégie de guérilla. Ils conçoivent la révolution comme l’aboutissement d’un soulèvement urbain massif, résultat d’une action de long-terme, syndicale notamment, qui permet aux ouvriers d’acquérir progressivement une conscience de classe. Dans ce cadre, la lutte armée ne doit servir de recours qu’au moment où le soulèvement est dans sa phase finale. Ce sont donc les masses qui sont censées prendre la tête du mouvement révolutionnaire, et se doter d’un bras armé aux fonctions restreintes et subordonnées. Celui-ci peut se présenter sous la forme de milices ouvrières auto-organisées, ou bien sous celle de cellules dormantes du parti révolutionnaire. La référence historique du modèle insurrectionnel est la révolution d’Octobre 1917 en Russie[37]. La voie armée vers le socialisme, trait majeur de la nouvelle gauche argentine, n’implique donc pas nécessairement de reproduire le modèle foquiste cubain en toutes circonstances. L’utilisation de la violence par le foquisme visait à créer les conditions subjectives (conscience et volonté) pour déclencher la révolution, sans attendre les conditions préalables objectives (socio-économiques) du socialisme. À l’inverse, le modèle insurrectionnel consiste à ne recourir à la violence que lorsque le processus révolutionnaire est déjà engagé et remplit les conditions (objectives et subjectives) de sa réussite. De même, alors que le foquisme favorisait la création d’une armée rurale, la stratégie insurrectionnelle repose sur le ralliement du prolétariat urbain. Cette préférence peut d’ailleurs paraître logique dans le contexte argentin, où la grande majorité de la population vit alors dans des zones urbaines. À la fin des années 1960, les revers subis par les guérillas de type foquiste (mort du Che en 1967, échec des tentatives de guérilla rurale en Argentine) semblent en outre renforcer la pertinence de l’option insurrectionnelle[38]. Pour les insurrectionnalistes, le soulèvement urbain de la ville de Córdoba en 1969 confirme également l’idée que, contrairement à ce que pensaient les foquistes, une insurrection auto-organisée menée par les travailleurs et les étudiants dans les centres-villes est à même de provoquer une crise de régime. Dans ce contexte, l’insurrection apparaît comme une stratégie révolutionnaire plus efficace que la guérilla. En termes d’organisation, les principaux partisans de cette stratégie ont été les groupes maoïstes et trotskystes. Le Partido Comunista Revolucionario (Parti communiste révolutionnaire, PCR) et Vanguardia Comunista (Avant-garde communiste, VC), par exemple, deux organisations pro-chinoises issues (respectivement) de scissions des partis communiste et socialiste dans les années 1960, ont adhéré au modèle insurrectionnel. Le PRT a également répondu à ce modèle jusqu’en 1968, date de la division entre PRT-El Combatiente (à l’origine de l’ERP) et PRT-La Verdad (qui maintient la ligne d’action insurrectionnelle)[39].

Les partisans de la guerre populaire prolongée (ou « guerre intégrale ») préfèrent au modèle cubain et soviétique celui des révolutions chinoise et vietnamienne. Leur stratégie repose sur la construction progressive d’une armée populaire basée sur un réseau mixte urbain et rural. Celle-ci est vouée à devenir une armée régulière, capable de vaincre militairement les forces loyales à l’État dans la phase ultime de la révolution[40]. En poussant cette logique à l’extrême, le triomphe de la révolution reposerait exclusivement sur les conditions militaires, l’activisme non armé dans les syndicats ou les universités devenant superflu ou subordonné. La guerre populaire prolongée diffère du foquisme en ce qu’elle accorde une importance plus grande à l’action urbaine : la construction d’un solide réseau de soutien dans la ville, placé sous la direction politique d’une armée populaire implantée dans les zones rurales, apparaît comme une condition de la victoire. Trois grandes organisations se sont identifiées discursivement (et dans des formes pratiques beaucoup plus imparfaites) à cette stratégie. L’une d’entre elles était le PRT après 1968, et plus encore après 1970 et la création de l’ERP[41]. Une autre étaient les FAR, qui préféraient à l’origine l’action militaire secrète à l’action politique dirigée vers les masses. Au tout début des années 1970, les personnes souhaitant rejoindre l’organisation étaient même priées de renoncer à toute activité syndicale pour se consacrer exclusivement à l’action militaire clandestine[42]. Cette logique est en partie abandonnée au moment de la fusion avec Montoneros en 1972. Montoneros n’adhère en effet à la logique de la guerre populaire que plus tardivement, à partir du début de l’année 1976, moment où l’organisation – redevenue clandestine après le bref intermède de légalité de 1973-1974 – se subdivise en deux entités, avec la création du Parti Montonero d’une part, et de l’Ejército Montonero (armée montonera) d’autre part. Le nouvel objectif de l’organisation est alors de constituer une force militaire autonome, distincte du mouvement péroniste et capable de mener seule le processus révolutionnaire[43]. Cette logique de guerre conduit à l’introduction de grades militaires et au port de l’uniforme par les militants[44]. En quoi ces organisations se distinguent-elle du foquisme ? En premier lieu, parce qu’on trouve ici ou là, dans les textes publiés par les organisations argentines, une volonté explicite de démarcation vis-à-vis de la démarche foquiste. Au sein de Montoneros, le concept sert même régulièrement d’anathème pour désigner les tendances internes considérées comme déviantes[45] : le « foquisme » fait office d’insulte voilée. Quant au PRT-ERP, qui revendique pourtant l’héritage guévariste, il privilégie nettement les conceptions chinoise et vietnamienne de la guerre populaire prolongée, et ne met pas en avant la notion de « foquisme »[46]. En deuxième lieu, parce que malgré la volonté de constituer une proto-armée régulière, l’accent reste mis sur les actions de guérilla urbaine plutôt que sur la stratégie militaire territoriale (constitution de foyers ruraux, guerre de positions, etc.). En cela, Montoneros, PRT-ERP et FAR s’inscrivent dans une tendance internationale, faisant suite à la mort du Che en 1967[47] : celle-ci ne les conduit pas à renoncer au projet guérillero, mais les pousse néanmoins à en envisager d’autres variantes. Aux années 1960, marquées par la multiplication des guérillas rurales, succèdent ainsi les années 1970, qui le seront par celle des guérillas urbaines[48], théorisées en 1969 par le brésilien Carlos Marighella[49]. En tant qu’elle met davantage en avant l’articulation du cadre urbain et du cadre rural, la théorie de la guerre populaire prolongée s’adapte mieux que le foquisme à cette évolution générale. Son caractère mixte correspond aussi davantage à la pratique d’organisations qui, malgré des élaborations théoriques sophistiquées, n’en consiste pas moins en une accumulation d’actions disparates. Dans son travail sur le PRT-ERP, Vera Carnovale signale ainsi que, malgré une opposition discursive très nette entre insurrection, foquisme et guerre populaire prolongée, c’est une logique « fourre-tout »[50] qui prime dans la planification concrète des actions. Le PRT-ERP cumule en effet l’activisme dans les syndicats, la réalisation d’actes de guérilla urbaine, et la tentative de création de foyers de guérilla rurale. La théorie de la guerre populaire prolongée doit donc être comprise comme un idéal régulateur plutôt que comme une véritable construction organisationnelle. Ce qui y prévaut, c’est la conviction (partagée avec le foquisme) que la lutte armée peut créer les conditions subjectives de la révolution et que l’intensification de la violence et sa militarisation peuvent accélérer l’avènement du socialisme.

Un troisième type de rapport à la violence révolutionnaire peut être identifié chez celles qu’on appelait souvent « organisations politico-militaires » (OPM). Cette catégorie a pour caractéristique d’être à la fois ambigüe et inclusive, et ne repose sur aucun corps de doctrine stratégique spécifique. On peut toutefois en délimiter quelques traits principaux : 1) la stratégie politico-militaire considère la lutte armée comme un moyen d’éveiller et de fortifier la conscience nationale et sociale des classes populaires ; 2) la prise du pouvoir ne repose pas pour autant sur la constitution d’une armée populaire, mais sur l’articulation de l’action violente de petits groupes militarisés et de l’action des masses, au niveau syndical notamment ; 3) cette articulation ne suppose pas nécessairement l’unification des organisations armées et des organisations de surface : les OPM encouragent le soulèvement populaire, mais ne prétendent pas toujours en assumer la direction politique ; 4) l’action des OPM repose donc sur une stratégie à la fois militaire – sans répondre au modèle de l’armée populaire – et politique – sans répondre au modèle du parti politique insurrectionnaliste. En pratique, elle se manifeste essentiellement par la réalisation d’actes de « propagande armée » – des opérations armées sans objectifs militaires, conçues à des fins essentiellement symboliques. Les OPM reposent donc sur une logique hybride, qui contribue à faire de cette terminologie un label très inclusif. On peut en effet raisonnablement estimer que cette option stratégique est la plus répandue parmi les organisations de la nouvelle gauche de l’époque. Ceci s’explique en partie par des facteurs logistiques, les autres options organisationnelles s’avérant beaucoup plus coûteuses. La stratégie de guerre populaire repose en effet sur la constitution d’un arsenal qui, financièrement, n’est pas à la portée de tous. Quant à la stratégie insurrectionnelle, elle s’avère aussi coûteuse en termes de bases militantes, puisqu’elle suppose une présence active et un maillage national de syndicats et/ou de groupes d’activistes. En comparaison, l’activité des OPM peut reposer sur des ressources financières et humaines bien plus modestes. Une poignée de militants seulement suffisent pour réaliser des actions armées à fort retentissement public, sur des cibles symboliques, financées par quelques braquages ou par le vol de quelques armes.

Toutes les organisations armées argentines sont d’ailleurs passées, à un moment ou à un autre, par ce stade où la violence physique joue un rôle avant tout symbolique. En effet, malgré la violence des assassinats de dirigeants politiques, de policiers, de militaires, et malgré la fréquence des enlèvements, prises d’otages et attentats, l’essentiel des opérations armées survenues en Argentine pendant cette période ne vise pas à disputer le contrôle du territoire à l’État, mais à encourager un soulèvement populaire – et, accessoirement, à financer d’autres opérations armées par l’obtention de rançons ou d’armement. Ainsi, bien qu’il prétende constituer une véritable armée du peuple, l’essentiel des actions armées du PRT-ERP ne fait que répondre à cette logique plus modeste. Cette réalité est encore plus flagrante chez Montoneros, qui ne sépare formellement ses activités politiques de ses activités militaires qu’en 1976 (et cesse alors de s’auto-désigner comme « organización político-militar Montoneros »)[51]. En assassinant l’ex-dictateur Aramburu en 1970 par exemple, l’organisation cherche avant tout à influencer le comportement de la classe politique et de la population, pas à obtenir une victoire sur le plan militaire.

La logique des OPM apparaît de façon plus nette encore chez les groupes armés n’ayant jamais prétendu au statut d’armée populaire. Il s’agit d’organisations souvent plus petites, ou bien organisées de façon plus décentralisée, plusieurs « colonnes » de militants armés arrivant à un accord politique minimal tout en préservant une plus ou moins grande autonomie opérationnelle. Parmi celles-ci, l’Ejército Revolucionario del Pueblo 22 de Agosto (ERP 22) et l’Ejército Revolucionario del Pueblo Fracción Roja (issues de scissions du PRT-ERP) peuvent être considérées comme des OPM au sens strict, de même que l’Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). On peut ajouter à cette liste le Grupo Obrero Revolucionario (GOR)[52], ou les Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL, aussi appelées Fuerzas Armadas de Liberación ou Frente Argentino de Liberación selon les périodes)[53]. Après 1968 et le démembrement du foyer de guérilla rurale qu’elles avaient initié, les FAP répondent également à cette définition de l’OPM, critique du foquisme mais favorable à la lutte armée et opposée à l’insurrectionnalisme, dont l’action est concentrée sur la propagande armée et la création de liens avec les bases ouvrières (ici, à travers l’organisation Peronismo de Base)[54].

Les organisations de la nouvelle gauche peuvent donc être distinguées du point de vue instrumental, en fonction de l’importance qu’elles accordent à la lutte armée dans la praxis révolutionnaire, à partir de trois pôles principaux (insurrection, OPM et guerre populaire prolongée). Il convient aussi de noter que le rapport à l’action légale et même la participation électorale ne sont pas des critères pertinents pour différencier les organisations sur cet axe. Souvent considérées comme une « farce », les élections pouvaient servir malgré tout d’instrument d’accumulation politique parmi d’autres. Sur cet enjeu, les différences se faisaient donc sur d’autres critères. Ainsi, bien que le Parti socialiste des travailleurs (PST) et le PCR soient tous deux insurrectionnalistes, le PST présente des candidats indépendants aux élections présidentielles de mars et septembre 1973, tandis que le PCR appelle à voter blanc et diffuse le slogan « Ni golpe ni elección : revolución » (Ni coup ni élection : révolution)[55]. Chez les plus militaristes, les points de vue divergent également : alors que le PRT-ERP boycotte les élections de 1973, les Montoneros apportent leur soutien total aux candidats péronistes. Il n’y a donc pas de dichotomie stricte entre lutte armée et participation électorale. De ce point de vue, le cas de l’ERP 22 est particulièrement illustratif. L’organisation est créée au début de l’année 1973 par un groupe de militants du PRT-ERP qui, en désaccord avec le boycott électoral préconisé par leurs dirigeants, décident de créer une nouvelle structure soutenant la candidature du péroniste Cámpora aux présidentielles. L’apparition publique de l’ERP 22 se fait le 8 mars 1973, quand son « commando Eduardo Capello » enlève le directeur du quotidien national Crónica et, en échange de sa libération, demande à ce qu’une tribune appelant à voter pour Cámpora soit publiée en une du journal[56]. L’ERP 22 manifeste donc son choix de la stratégie électorale par une action armée, geste paradoxal qui montre bien que ces deux dimensions de l’action politique ne sont pas perçues comme incompatibles.

L’espace des nouvelles gauches fait donc coexister des organisations aux formes diverses (partis, groupes d’acteurs informels, structures clandestines compartimentées), aux modèles de commandement pluriels (des plus verticales aux plus décentralisées), apparaissant selon des calendriers multiples, et clivées du point de vue idéologique et stratégique. Ces deux dernières dimensions permettent d’établir une cartographie sommaire de l’espace des nouvelles gauches (dont on trouvera une représentation graphique ci-dessous). Cette cartographie ne prétend pas être indiscutable : elle est approximative, et pensée comme telle, pour fournir au lecteur et à la lectrice quelques points de repère essentiels. Car la trajectoire collective dans laquelle émerge le discours des droits humains révolutionnaires s’inscrit dans cet espace à la fois fluide, empreint de mobilités et clivé, selon des critères qui impactent la trajectoire des acteurs de manière durable, et donnent sens à leurs choix idéologiques et stratégiques.

[1] Anzorena Oscar, Tiempo de violencia y utopía: del golpe de Onganía 1966 al golpe de Videla 1976, 2e éd., Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional, 1998 ; De Riz Liliana, La política en suspenso: 1966-1976, Buenos Aires, Paidós, 2000 ; Franco Marina, Un enemigo para la nación: orden interno, violencia y subversión, 1973-1976, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012 ; Novaro Marcos et Palermo Vicente, La dictadura militar, 1976-1983: del golpe de Estado a la restauración democrática, Buenos Aires, Paidós, 2003.

[2] Carnovale Vera, Los combatientes: historia del PRT-ERP, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2011 ; Gillespie Richard, Soldiers of Perón: Argentina’s Montoneros, Oxford, Clarendon Press, 1982.

[3] Dreyfus-Armand Geneviève, Frank Robert, Lévy Marie-Françoise, et Zancarini-Fournel Michelle (dir.), Les années 68 : le temps de la contestation, Paris, Complexe, 2000.

[4] Keucheyan Razmig, « Mille marxismes », dans Christophe Charle et Laurent Jeanpierre (dir.), La vie intellectuelle en France. II. De 1914 à nos jours, Paris, Seuil, 2016, p. 632.

[5] Gosse Van, Rethinking the New Left : an interpretative history, New York, Palgrave Macmillan, 2005 ; Keucheyan Razmig, Hémisphère gauche : une cartographie des nouvelles pensées critiques, Paris, Zones, 2012.

[6] Marchesi Aldo, Latin America’s Radical Left: Rebellion and Cold War in the Global 1960s, New York, Cambridge University Press, 2017.

[7] Cucchetti Humberto, « Entre Perón et Guevara : références insurrectionnelles et trajectoires politico-intellectuelles dans les espaces militants argentins (1955-1975) », Histoire @ Politique. Revue du Centre d’histoire de Sciences Po, no 34, 2018.

[8] Bozza Juan Alberto Domingo, « El peronismo revolucionario. Itinerario y vertientes de la radicalización, 1959-1969 », Sociohistórica, no 9‑10, 2001.

[9] Altamirano Carlos, Peronismo y cultura de izquierda, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2011.

[10] Debray Régis, Révolution dans la révolution ? Lutte armée et lutte politique en Amérique latine, Paris, Maspero, 1967.

[11] Tortti María Cristina, El « viejo » partido socialista y los orígenes de la « nueva » izquierda (1955-1965), Buenos Aires, Prometeo, 2009.

[12] Tortti María Cristina, « Protesta social y “Nueva Izquierda” en la Argentina del Gran Acuerdo Nacional », dans Alfredo Pucciarelli (dir.), La primacía de la política: Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1999, p. 213.

[13] Ferraro Vincent, « Dependency theory: an introduction », dans Giorgi Secondi (dir.), The development economics reader, London, Routledge, 2008.

[14] Zanatta Loris et Aguas Mariano, « Auge y declinación de la tercera posición. Bolivia, Perón y la Guerra Fría, 1943-1954 », Desarrollo Económico, vol. 45, no 177, 2005.

[15] Hilb Claudia et Lutzky Daniel, La nueva izquierda argentina: 1960-1980: política y violencia, Buenos Aires, CEAL, 1984, p. 8, 29.

[16] Oberti Alejandra et Pittaluga Roberto, Memorias en montaje: escrituras de la militancia y pensamientos sobre la historia, op. cit.

[17] Bartoletti Julieta, Montoneros: de la movilización a la organización, un caso paradigmático de militarización, Thèse de doctorat : Science Politique, Universidad Nacional de San Martín, San Martín, 2010 ; Gillespie Richard, Soldiers of Perón, op. cit. ; Lanusse Lucas, Montoneros: el mito de sus 12 fundadores, Buenos Aires, Vergara, 2005.

[18] Duhalde Eduardo Luis et Pérez Eduardo, De Taco Ralo a la alternativa Independiente: historia documental de las Fuerzas Armadas Peronistas y del Peronismo de Base. Tomo I: Las FAP, La Plata, De la Campana, 2001 ; Luvecce Cecilia, Las Fuerzas Armadas Peronistas y el Peronismo de Base, Buenos Aires, CEAL, 1993 ; Stavale Mariela, Las Fuerzas Armadas Peronistas y su experiencia alternativa (1964-1979), Mémoire de licence en Histoire, Universidad Nacional de La Plata, La Plata (Argentine), 2012.

[19] Campos Esteban, « “Venceremos en un año o venceremos en diez pero venceremos”: la organización Descamisados: entre la Democracia Cristiana, el peronismo revolucionario y la lucha armada », PolHis, no 10, 2012.

[20] González Canosa Mora, Las Fuerzas Armadas Revolucionarias: orígenes y desarrollo de una particular conjunción entre marxismo, peronismo y lucha armada (1960-1973), Thèse de doctorat : Histoire, Universidad Nacional de La Plata, La Plata (Argentina), 2012.

[21] Garaño Santiago et Pertot Werner, La otra juvenilia: militancia y represión en el Colegio Nacional de Buenos Aires (1971-1986), Buenos Aires, Biblos, 2002 ; Manzano Valeria, « Cultura, política y movimiento estudiantil secundario en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX », Propuesta Educativa, vol. 1, no 35, 2011.

[22] Chama Mauricio et González Canosa Mora, « Universidad, política y movimiento estudiantil: la Intervención de Kestelboim y el rol de la Juventud Universitaria Peronista en la Facultad de Derecho de la UBA (1973-1974) », Conflicto Social, no 5, 2011 ; Rodríguez Laura Graciela, « La universidad durante el tercer gobierno peronista (1973-1976) », Conflicto Social, vol. 7, no 12, 2014.

[23] Camelli Eva, « Montoneros y los “frentes de masas”: el Movimiento Villero Peronista », Universidad de Buenos Aires, 2011 ; Snitcofsky Valeria, « Organización territorial y continuidad histórica: aportes a la luz de los congresos nacionales del Movimiento Villero Peronista (1973 y 1974) », Trabajo y sociedad, no 22, 2014.

[24] Robles Horacio, « La retaguardia revolucionaria: las unidades básicas controladas por la Juventud Peronista y Montoneros en los barrios populares de la ciudad de La Plata (1972/1975) », dans María Cristina Tortti, Adrián Celentano et Mauricio Chama (dir.), La nueva izquierda argentina (1955-1976): socialismo, peronismo y revolución, Rosario, Prohistoria, 2014.

[25] Grammático Karin, Mujeres montoneras: una historia de la Agrupación Evita, 1973-1974, Buenos Aires, Luxemburg, 2011.

[26] Gillespie Richard, Soldiers of Perón, op. cit.

[27] Central Intelligence Agency, History of the Montoneros in Argentina from March 1970 to early April 1977, [https://www.cia.gov/readingroom/document/06627579], consulté le 25 juillet 2023.

[28] Salas Ernesto, « El errático rumbo de la vanguardia montonera », Lucha Armada en la Argentina, no 8, 2007.

[29] Carnovale Vera, Los combatientes: historia del PRT-ERP, op. cit. ; Pozzi Pablo, Por las sendas argentinas: el PRT-ERP, la guerrilla marxista, Buenos Aires, Imago Mundi, 2004 ; Rubenstein Jérémy, Une histoire du PRT-ERP : depuis ses origines aux « moines rouges » guérilleros (1956-1972), Mémoire de Master en Histoire, Université Panthéon Sorbonne, Paris, 2005.

[30] Carnovale Vera, Los combatientes: historia del PRT-ERP, op. cit., p. 15.

[31] Celesia Felipe et Waisberg Pablo, Firmenich: la historia jamás contada del jefe montonero, Buenos Aires, Aguilar, 2010 ; Donatello Luis, Catolicismo y Montoneros: religión, política y desencanto, Buenos Aires, Manantial, 2010 ; Morello Gustavo, Cristianismo y revolución: los orígenes intelectuales de la guerrilla argentina, Córdoba, Universidad Católica de Córdoba, 2003 ; Touris Claudia, Catolicismo y cultura política en la Argentina: la constelación tercermundista (1955-1976), Thèse de doctorat : Histoire, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2012.

[32] Rubenstein Jérémy, Une histoire du PRT-ERP : depuis ses origines aux « moines rouges » guérilleros (1956-1972), op. cit. ; Weisz Eduardo, El PRT-ERP: nueva izquierda e izquierda tradicional, Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación, 2004.

[33] Gutman Daniel, Tacuara: historia de la primera guerrilla urbana argentina, Buenos Aires, Vergara, 2003 ; Tarcus Horacio (dir.), Diccionario biográfico de la izquierda argentina, Buenos Aires, Emecé, 2007.

[34] Hilb Claudia et Lutzky Daniel, La nueva izquierda argentina: 1960-1980: política y violencia, op. cit.

[35] Ernesto Che Guevara en fournit les paramètres de définition suivants : « 1° Les forces populaires peuvent gagner une guerre contre l’armée régulière ; 2° On ne doit pas toujours attendre que soient réunies toutes les conditions pour faire la Révolution ; le foyer insurrectionnel peut les faire surgir ; 3° Dans l’Amérique sous-développée, le terrain fondamental de la lutte armée doit être la campagne » (Che Guevara Ernesto, La guerre de guérilla, Paris, Maspero, 1962, p. 13.

[36] Debray Régis, Révolution dans la révolution ? Lutte armée et lutte politique en Amérique latine, op. cit.

[37] Lissandrello Guido, « La izquierda insurreccionalista en la Argentina (1969-1976) », XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Universidad Nacional de Cuyo, 2013.

[38] Duhalde Eduardo Luis et Pérez Eduardo, De Taco Ralo a la alternativa Independiente: historia documental de las Fuerzas Armadas Peronistas y del Peronismo de Base. Tomo I: Las FAP, op. cit. ; Salas Ernesto, Uturuncos: el origen de la guerrilla peronista, Buenos Aires, Biblos, 2006.

[39] Campione Daniel, « La izquierda no armada en los años setenta: tres casos, 1973-1976 », dans Clara Lida, Horacio Crespo et Pablo Yankelevich (dir.), Argentina, 1976: estudios en torno al golpe de Estado, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2008 ; Celentano Adrián, « Maoísmo y nueva izquierda: la formación de Vanguardia Comunista y el problema de la construcción del partido revolucionario entre 1965 y 1969 », dans María Cristina Tortti, Adrián Celentano et Mauricio Chama (dir.), La nueva izquierda argentina (1955-1976): socialismo, peronismo y revolución, Rosario, Prohistoria, 2014 ; Lissandrello Guido, « La izquierda insurreccionalista en la Argentina (1969-1976) », op. cit. ; Mangiantini Martín, El trotskismo y el debate en torno a la lucha armada: Moreno, Santucho y la ruptura del PRT, Buenos Aires, El Topo Blindado, 2014.

[40] Nguyên Giáp Võ, People’s war, People’s Army : the Viet Công insurrection manual for underdeveloped countries, New York, Praeger, 1962 ; Mao Zedong, On the protracted war, Peking, Foreign Languages Press, 1954.

[41] Carnovale Vera, Los combatientes: historia del PRT-ERP, op. cit., p. 69‑120.

[42] González Canosa Mora, Las Fuerzas Armadas Revolucionarias: orígenes y desarrollo de una particular conjunción entre marxismo, peronismo y lucha armada (1960-1973), op. cit.

[43] Salas Ernesto, « Del foco a la infección: Montoneros y los movimientos sociales », De resistencia y lucha armada, Buenos Aires, Punto de Encuentro, 2014.

[44] Salas Ernesto, « El debate entre Walsh y la conducción Montonera », Lucha Armada en la Argentina, no 5, 2006 ; Gillespie Richard, Soldados de Perón: historia crítica sobre los Montoneros, Buenos Aires, Sudamericana, 2008, p. 275.

[45] Gillespie Richard, Soldados de Perón: historia crítica sobre los Montoneros, op. cit., p. 144, 400, 417.

[46] Antognazzi Irma, « La lucha armada en la estrategia política del PRT-ERP (1965-1976) », Razón y Revolución, no 3, 1997 ; Mangiantini Martín, « La polémica Moreno-Santucho: la lucha armada y la ruptura del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) », A Contra Corriente, vol. 9, no 3, 2012.

[47] Lamberg Roberto, « La guerrilla urbana: condiciones y perspectivas de la “segunda ola” guerrillera », Foro Internacional, vol. 11, no 3, 1971.

[48] Ramírez Roberto, « La repercusión de la Revolución Cubana y la política del “foco guerrillero” en Argentina », História: Debates e Tendências, vol. 10, no 1, 2010.

[49] Marighella Carlos, Pour la libération du Brésil, Paris, Seuil, 1970.

[50] Carnovale Vera, Los combatientes: historia del PRT-ERP, op. cit., p. 87.

[51] Salas Ernesto, « El errático rumbo de la vanguardia montonera », op. cit. ; Ramírez Roberto, « La repercusión de la Revolución Cubana y la política del “foco guerrillero” en Argentina », op. cit.

[52] Cortina Orero Eudald, Grupo Obrero Revolucionario: autodefensa obrera y guerrilla, Buenos Aires, El Topo Blindado, 2011.

[53] Grenat Stella, Una espada sin cabeza: las FAL y la construcción del partido revolucionario en los ’70, Buenos Aires, Razón y Revolución, 2010 ; Hendler Ariel, La guerrilla invisible: historia de las Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL), Buenos Aires, Vergara, 2010.

[54] Antón Gladys, « La Fuerzas Armadas Peronistas (FAP): los orígenes de la guerrilla peronista y sus debates políticos estratégicos », III Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata: La Argentina de la crisis, 2003.

[55] Campione Daniel, « La izquierda no armada en los años setenta: tres casos, 1973-1976 », op. cit., p. 91‑92.

[56] Weisz Eduardo, « ERP 22 de Agosto: fracción pro Cámpora en el PRT ERP », Lucha Armada en la Argentina, no 2, 2005, p. 26 ; « Operación Poniatowski », Liberación por la Patria Socialista, no 22, 27/07/1974.