Dans sa livraison du mois d’août 2025, le Monde Diplomatique a fait paraître, sous la plume d’Evgeny Morozov, une critique mordante de la notion de « techno-féodalisme »[1], proposée par l’économiste Cédric Durand. Cette critique vient d’ailleurs d’être prolongée par Frédéric Lordon, qui craint notamment que l’hypothèse d’une nouvelle configuration « techno-féodale » du capitalisme ait pour effet d’esquiver la nécessaire rupture, non avec telle ou telle configuration du capitalisme, mais avec le capitalisme en tant que tel.

Dans cet article, Cédric Durand répond aux critiques de E. Morozov – et en partie à celles de F. Lordon – en revenant notamment sur la dynamique macroéconomique actuelle du capitalisme et sur les formes nouvelles prises par le capitalisme, sous la férule de la Big Tech, que la notion de « techno-féodalisme » permettrait selon lui de penser.

***

Comprendre les ressorts et les implications de l’emprise croissante du numérique constitue à l’évidence une urgence et, à ce titre, il faut saluer la discussion menée par Morozov et les éléments qu’il apporte au débat. Le cœur de son argument comporte cependant, à mes yeux, trois grandes faiblesses que je voudrais brièvement exposer dans ce texte[2].

Tout d’abord, l’approche de Morozov souffre de myopie. La focalisation sur les entreprises de la Tech sans interroger leur impact macroéconomique tend à occulter les dynamiques systémiques auxquelles contribue le développement de ce secteur. Il me semble ensuite que sa compréhension de la compétition capitaliste est tronquée. En ne prenant la dynamique concurrentielle dans la Tech que sous l’angle de « la destruction créatrice portée à son paroxysme », il écarte tout questionnement sur la dialectique entre concurrence et monopolisation si centrale dans la conception de Marx du devenir du mode de production capitaliste, ce qu’il appelle à la fin du Livre I du Capital, « la tendance historique de l’accumulation capitaliste »[3].

Enfin, sur le plan politique, la seule leçon qu’il tire concerne le risque que la critique du techno-féodalisme ne serve, en creux, qu’à réhabiliter le capitalisme. L’argument est valable, mais bien faible en regard des défis que charrie l’essor de la tech. Examinons ces points l’un après l’autre.

L’argument fondamental de Morozov consiste en ceci. Les grandes firmes de la Tech n’ont rien de seigneureries féodales dominant leurs fiefs et se contentant paresseusement de prélever des rentes. Au contraire, elles se comportent classiquement comme des entreprises engagées dans la cage de fer capitaliste : investir pour faire davantage de profits ou mourir.

A l’appui de cette position, il souligne que les géants de la Tech investissent massivement – 320 milliards dans infrastructures d’IA prévus en 2025 pour Meta, Microsoft, Alphabet et Amazon, qu’ils se concurrencent férocement – guerre des prix sur les services d’IA, et que, loin d’un tribut féodal, leur revenu résulte simplement de la vente aux autres firmes de « la machinerie numérique indispensable » aux processus de production de biens et services. Fondamentalement, les services de Cloud seraient ainsi des biens de production au même titre que, par exemple, les équipements industriels vendus par Siemens.

À première vue, chacun de ces points semble raisonnable. Les entreprises de la tech s’opposent les unes aux autres à coup d’investissements pour rester compétitives et mieux vendre leurs produits. Le tissu productif se renouvelle au fur et à mesure que les meilleurs chassent les retardataires, l’efficacité globale s’accroît, les coûts diminuent et la croissance repart de plus belle. Le « capitalisme dans toute sa splendeur » !

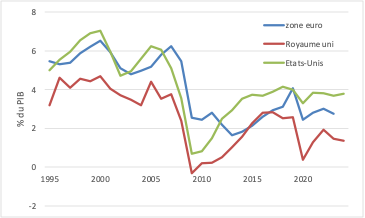

Or l’histoire que nous raconte Morozov est biaisée par son entrée microéconomique. Il suffit de lever les yeux sur la dynamique macro, pour comprendre qu’il y a quelque chose qui cloche. Loin de retrouver sa « splendeur », la macroéconomie à l’ère des Big Tech c’est la stagnation. Un indicateur parlant parmi d’autres : le taux d’investissement net du secteur privé, c’est-à-dire l’investissement en capital fixe hors secteur public défalqué de l’usure du capital (Figure 1). Son effondrement après la grande crise financière de 2008 est spectaculaire ; mais le plus notable c’est qu’il n’a pas récupéré depuis, dans une période où pourtant l’empire du numérique s’étendait à grande vitesse à coup d’investissements massifs par les firmes de la Tech.

Figure 1 – Formation nette de capital fixe du secteur privé (zone euro 19, Royaume Uni et États-Unis, 1995-2024, AMECO)

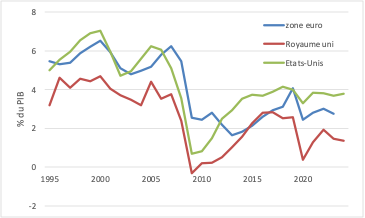

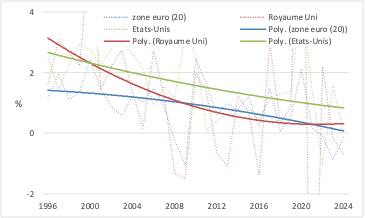

Autre indicateur, celui de l’évolution de la productivité (Figure 2). Sans ambiguïté, celle-ci décline de manière continue et marquée depuis le milieu des années 1990 :

Figure 2 – Évolution de la productivité du travail (zone euro 20, Royaume Uni et États-Unis, 1996-2024, courbes de tendance de la croissance du PIB/ heure travaillée, OCDE)

En d’autres termes, observer les chiffres vertigineux des investissements de la Tech ne nous dit rien sur la nature de la compétition. Après tout, les seigneurs féodaux ne s’opposaient-ils pas les uns aux autres à coup de coûteuses fortifications et autres opérations militaires et fêtes somptuaires ? Aujourd’hui, plus d’investissement dans les forces de prédation de la Tech, c’est moins d’investissement dans l’économie dans son ensemble. À mesure que la ponction du tribut numérique obère les perspectives de profit dans les autres secteurs, l’investissement recule, la productivité ralentit et la stagnation s’étend.

Évidemment, tout ceci est dit trop rapidement. La dynamique macro ne se résume pas au seul paramètre du coût de la tech : les inégalités, la finance, les formes de la concurrence internationale, les politiques monétaires et budgétaires jouent un rôle qu’il ne s’agit pas d’examiner ici. Mais la baisse marquée de l’investissement et le ralentissement de la productivité suffisent à invalider la thèse de Morozov. Pour le dire avec ses mots, l’idée selon laquelle la dynamique de destruction créatrice dans le secteur de la tech permettrait « l’accomplissement du capitalisme dans toute sa splendeur » « est un conte de fées qui occulte la véritable histoire ».

« Le numérique nous ramène-t-il au Moyen Âge ? ». La question est aussi absurde qu’elle en a l’air. L’historien Guy Bois saisit d’une formule la nature de l’économie féodale : « C’est l’hégémonie de la petite production individuelle (donc le niveau de forces productives que cette hégémonie suppose), plus le prélèvement seigneurial assuré par une contrainte d’origine politique (ou extra-économique)[4]. ». Or, notre époque se trouve aux antipodes de cette production individuelle qu’il évoque en premier. La « véritable histoire » dans laquelle s’inscrivent les activités numériques est celle de la socialisation croissante du travail du fait du mouvement dialectique concurrence-monopolisation.

Dans Le troisième âge du capitalisme, au début des années 1970, Ernest Mandel spécifiait la dynamique concurrentielle, pointant « une chasse permanente aux ‘rentes technologiques’, qui ne peuvent être obtenues que par une innovation technologique permanente ».[5] Cette lutte pour la survie entre les capitaux remodèle sans cesse l’économie et la société dans leur ensemble car, dans le cadre du capitalisme tardif, aucun domaine social n’échappe à l’influence de la valorisation. Dans le même temps, les liens se densifient à travers l’espace social mondial. Comme l’écrit Mandel :

« la socialisation du travail prend son extension la plus large dès lors que le résultat d’ensemble acquis par le développement scientifique et technique de la société et de l’humanité toute entière devient de plus en plus une condition pour chaque procès de production particulier. Avec l’automatisation complète, cela se concrétiserait au sens littéral »[6].

Cinq décennies plus tard, alors que les outils d’IA générative colonisent chaque recoin du tissu social, la vision de Mandel d’une interdépendance mondiale permanente et d’une automatisation généralisée du travail intellectuel se réalise. Il avait compris que cette transformation qualitative du capitalisme n’allait pas engendrer une nouvelle vague d’expansion. Loin de “l’accomplissement du capitalisme dans toute sa splendeur”, ce que porte la dynamique concurrentielle à l’âge du capitalisme tardif, c’est une mutation systémique marquée par une centralisation extrême fondée sur les forces de la connaissance.

Pour en revenir au propos de Morozov, il ne s’agit pas d’affirmer que, soudainement, la dynamique capitaliste s’éclipserait, mais au contraire que, par son plein accomplissement, celle-ci fait advenir quelque chose de neuf. Mandel, penchant du côté de l’optimisme de la volonté, pensait que cette socialisation croissante ouvrait la voie au socialisme. Cela vaut la peine de le citer un peu plus longuement sur ce point :

« L’appropriation privée sur laquelle cette production continue à reposer implique cependant que le formidable acquis scientifique et technique de l’humanité reste soumis aux conditions de mise en valeur du capital, c’est-à-dire demeure sciemment caché à des millions d’hommes (sic) ou ne leur soit rendu accessible que sous forme fragmentaire. Lorsque les forces productives rejetteront leur enveloppe taillée à la mesure de l’appropriation privée, c’est-à-dire dans les rapports du capital, alors seulement les potentialités révolutionnaires qui sommeillent dans la science pourront être utilisées pleinement dans le domaine matériel, intellectuel et moral, au service de la libération du travail et des hommes (sic) »[7]

Mandel avait raison sur le bouleversement associé à l’essor de la connaissance. En revanche, il a laissé de côté la chute catastrophique envisagée par Marx dans les brouillons du Capital dès lors que « l’application de la science, ce produit universel du développement social, au procès de production immédiat, se présente comme puissance productive du capital »[8] de manière totalement unilatérale. Par la négation de l’activité autonome et créatrice, les subjectivités individuelles et collectives sont disloquées. Le travail est pris dans cette mystification, les individus ne sont plus rien, le capital est tout.

Cette calamité dépasse la sphère productive. L’individu dans son travail, puis dans toutes les phases de sa vie, se trouve tendanciellement exproprié de sa propre existence. Le philosophe Étienne Balibar appelle la possibilité de cette défaite définitive « subsomption totale ». Elle implique « une perte totale d’individualité, dans le sens d’une […] identité et d’une autonomie personnelles[9] » et, au niveau politique, l’étouffement de toute perspective d’émancipation.

Si le numérique se déploie à l’autre bout du procès historique de socialisation de l’économie que nourrit la concurrence capitaliste, où est donc le féodal dans son hégémonie actuelle ? Lorsque Guy Bois pointe, dans la seconde partie de sa définition, « le prélèvement seigneurial assuré par une contrainte d’origine politique (ou extra-économique) », il indique le principe que l’on retrouve à l’œuvre dans la domination hybride exercée par les géants de la Tech. La réminiscence féodale renvoie aux rapports de dépendance, à l’effacement de la frontière entre économique et politique et à la prééminence d’une logique de prédation fondée sur l’extension du domaine du contrôle.

La vague spéculative actuelle autour de l’IA relève d’un esprit de conquête. Elle soutient une course aux équipements de capture que sont les data centers, les réseaux satellitaires, les places de marché offrant des services de cloud. C’est là que convergent l’essentiel des données et où se coordonnent de larges pans de l’activité économique et sociale. C’est là où se situent les capacités de prélèvement. On peut ne pas goûter le rapprochement avec le féodalisme et proposer de meilleurs outils conceptuels pour saisir ce qui se joue. Mais prétendre qu’il suffirait « d’appeler le capitalisme par son vrai nom » pour comprendre ce phénomène n’est guère convaincant.

Le techno-féodalisme ne répond pas à un déterminisme technologique. En encadrant fortement le secteur de la Tech et les usages sociaux du numérique, la Chine semble prendre un autre chemin dans lequel une forme de volonté publique via le PCC garde la main. A l’inverse, l’administration de Trump, en levant toutes les entraves au secteur de la Tech, ouvre la voie à une colonisation du politique par les firmes. En matière d’IA, la philosophie est on ne peut plus claire, comme l’affirme le vice-président J.D. Vance :

« une réglementation excessive du secteur de l’IA pourrait tuer une industrie en pleine transformation alors qu’elle est sur le point de décoller ; nous mettrons tout en œuvre pour encourager les politiques favorables à la croissance de l’IA. »[10].

Sur le plan de l’organisation administrative, l’incursion des équipes d’Elon Musk via le Department of Government Efficiency (DOGE) puis la multiplication des contrats au bénéfice de l’entreprise Palantir mènent vers la consolidation des données gouvernementales et des données privées sous l’égide de ces firmes[11]. Dans l’armée même, un nouveau type de collaboration apparaît. Des cadres dirigeants de Meta, Palantir et OpenAI sont cooptés dans un corps ad hoc sans pour autant renoncer à leurs activités lucratives, ce qui suggère une influence croissante de la Silicon Valley sur le budget de la Défense et les capacités de planification opérationnelles[12].

Mais l’évolution la plus significative à ce jour concerne la monnaie. En encourageant activement le développement des stablecoins, l’administration Trump ne va pas seulement accroître l’instabilité financière et la fragmentation du système financier mondial[13]. Elle crée de nouveaux vecteurs privés d’intégration susceptibles de détrôner les monnaies souveraines et les circuits financiers qui s’y rattachent.

Des entreprises telles qu’Amazon, Wal-Mart, Facebook et X prévoient de développer leurs propres monnaies. Compte tenu de la surface sociale de ces acteurs, on imagine facilement qu’une substitution monétaire en leur faveur puisse se produire, ce qui signifierait la perte de contrôle des banques centrales et des régulateurs sur leur système financier et, en fin de compte, la réduction de l’espace de la politique économique comme peau de chagrin.

Aux États-Unis, l’évolution en cours laisse entrevoir un genre de désarticulation de l’État[14], un pas vers la réalisation des fantasmes libertariens d’un monde débarrassé de politique. Dans les pays privés de souveraineté numérique, c’est un nouveau genre de colonisation qui se déploie[15], associant à la fois développement économique inégal et subordination politico-administrative.

En soulignant le caractère hybride des entreprises de la tech, le concept de techno-féodalisme permet de mettre au centre cette question de la destruction des capacités administratives comme menace imminente sur toute potentialité de politique émancipatrice. Si rien n’est fait rapidement pour contrer la monopolisation des connaissances et des capacités de coordination par les géants technologiques, les institutions politiques seront bientôt privées de toute pertinence. Et la gauche anticapitaliste de toute option stratégique.

*

Illustration : Wikimedia Commons.

[1] Evgeny Morozov, « Le numérique nous ramène-t-il au Moyen Âge ? », 1 août 2025, (consulté le 27 août 2025).

[2] Un premier échange a déjà eu lieu, en anglais, dans une série de papiers publiés par la New Left Review.Evgeny Morozov, « Critique of Techno-Feudal Reason », New Left Review, 13 avril 2022, no 133/134, p. 89‑126 ; Cecilia Rikap, « Capitalism as usual? Implications of digital intellectual monopolies », New Left Review, 2023, vol. 139, p. 145‑160 ; Cédric Durand, « Scouting Capital’s Frontiers », New Left Review, 30 août 2022, no 136, p. 29‑39.

[3] Karl Marx, Le capital: critique de l’économie politique. Livre premier, Livre premier, traduit par Jean-Pierre Lefebvre, Paris, PUF, 2014, p. 854.

[4] Guy Bois, « Crise du féodalisme : économie rurale et démographie en Normandie orientale du début du xive siècle au milieu du xvie siècle », Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques, n° 202, 1976, p. 355.

[5] Ernest Mandel, Le troisième âge du capitalisme suivi de… Variables partiellement indépendantes et logique interne dans l’analyse économique marxiste classique et [de] Les quatre éléments nécessaires d’un modèle socio-économique alternatif, Nouv. éd. revue et Corr., Paris, Éd. de la Passion, 1997, p. 155.

[6] Ibid., p. 214.La seconde phrase ne se trouve pas dans l’édition française mais seulement dans l’édition en anglais. Ernest Mandel, Late capitalism, Paperback edition., London ; New York, Verso, 2024, p. 268.

[7] E. Mandel, Le troisième âge du capitalisme suivi de… Variables partiellement indépendantes et logique interne dans l’analyse économique marxiste classique et [de] Les quatre éléments nécessaires d’un modèle socio-économique alternatif, op. cit., p. 214.

[8] Karl Marx, Le Capital, livre I, chapitre vi, « Manuscrits de 1863-1867 », Éditions sociales, Paris, 2010, p. 187.

[9] Étienne Balibar, « Towards a new critique of political economy : from generalized surplus‑value to total subsumption », in Peter Osborne, Éric Alliez et Eric-John Russell (dir.), Capitalism. Concept, Idea, Image. Aspects of Marx’s Capital Today, 2019, en ligne.

[10] Steven Levy, « How the Loudest Voices in AI Went From ‘Regulate Us’ to ‘Unleash Us’ », Wired, 30 mai 2025, 30 mai 2025p.

[11] Sheera Frenkel et al., « Trump Taps Palantir to Compile Data on Americans », The New York Times, 30 mai 2025p. ; Emily Badger et Sheera Frenkel, « Trump Wants to Merge Government Data. Here Are 314 Things It Might Know About You. », The New York Times, 9 avr. 2025p.

[12] Steve Beynon, Tech Executives Commissioned as Senior Army Officers Won’t Recuse Themselves from DoD Business Dealings, https://www.military.com/daily-news/2025/06/27/tech-executives-commissioned-senior-army-officers-wont-recuse-themselves-dod-business-dealings.html , 27 juin 2025, (consulté le 11 juillet 2025). ; Cecilia Rikap, « The US National Security State and Big Tech: frenemy relations and innovation planning in turbulent times » dans The Political Economy of War, Peace, and the Military–Industrial Complex, s.l., Edward Elgar Publishing, 2025, p. 74‑90.

[13] Barry Eichengreen, « Opinion | The Genius Act Will Bring Economic Chaos », The New York Times, 17 juin 2025p. ; Martin Sandbu, « The frightening world without the dollar », Financial Times, 10 juill. 2025p. ; Jan Klooster, Edoardo Martino et Eric Monnet, US dollar stablecoin mercantilism is an opportunity to promote payment multilateralism and the international role of the euro, https://cepr.org/voxeu/columns/us-dollar-stablecoin-mercantilism-opportunity-promote-payment-multilateralism-and , 3 juillet 2025, (consulté le 12 juillet 2025).

[14] Benjamin Braun et Cédric Durand, L’automne braudélien de l’Amérique, https://legrandcontinent.eu/fr/2025/07/27/trump-braudel-amerique/ , 27 juillet 2025, (consulté le 27 août 2025).

[15] Cecilia Rikap et al., Reclaiming digital sovereignty: A roadmap to build a digital stack for people and the planet, s.l., LUT University, 2024.