Alors que le cessez-le-feu à Gaza n’empêche pas les violences contre les Gazaouis de se poursuivre, Monira Moon inscrit le génocide à Gaza dans l’histoire longue du nettoyage ethnique de la Palestine, à partir du projet sioniste initial et qui a pris corps dès la Nakba de 1948 pour se poursuivre jusqu’à aujourd’hui.

***

L’expansionnisme israélien et le nettoyage ethnique de la Palestine sont souvent présentés comme le résultat d’accidents historiques et de contingences politiques successives, comme une série de décisions de dirigeants israéliens en réponse aux actions des pays arabes et de la population palestinienne qui en seraient les véritables responsables. Il s’agit en réalité d’un projet de nettoyage ethnique et d’accaparement de toute la Palestine historique, organisé et planifié, inscrit dans le projet sioniste lui-même. Tout discours qui présente la politique du gouvernement israélien actuel comme une dérive de l’État d’Israël, et non comme lié à sa structure même, revient à en occulter les dynamiques coloniales profondes.

Prenons, pour illustrer ce constat, six moments qui attestent que le nettoyage ethnique continu est le fruit d’un projet volontaire, en partant de la formulation du projet sioniste comme idéologie coloniale et en allant jusqu’en 2005, pour mettre en perspective le processus génocidaire que nous voyons se développer sous nos yeux en ce moment même.

Dès sa fondation, le sionisme se présente comme un projet d’État-nation, et comme un projet colonial. Quelques citations de Theodor Herzl (1860-1904), le père fondateur du sionisme, doivent suffire à effacer toute ambiguïté aussi bien quant à la nature étatique de son ambition, en vue de l’établissement d’une souveraineté juive exclusive que quant à l’inscription du projet sioniste dans le cadre du colonialisme européen :

« Pour l’Europe, nous formerons là-bas un élément du mur contre l’Asie ainsi que l’avant-poste de la civilisation contre la barbarie. » Theodor Herzl, L’État des Juifs, 1896.

« Des tentatives de colonisation très remarquables y ont été organisées, mais toujours selon le principe erroné de l’infiltration progressive des Juifs. […] L’immigration n’a de sens que si elle est établie sur une souveraineté qui nous est garantie. » Theodor Herzl, L’État des Juifs, 1896.

« Si je devais résumer le congrès de Bâle [premier Congrès sioniste] en une seule phrase — que je me garderai de prononcer publiquement — je dirais : à Bâle, j’ai fondé l’État juif. » Theodor Herzl, son journal, 1er septembre 1897.

Remontons quelques années plus tôt. Moses Hess, philosophe socialiste allemand proche de Karl Marx et de Friedrich Engels propose, trente-trois ans avant la parution de L’État des Juifs de Theodor Herzl, une première formalisation du sionisme politique. Hess est souvent présenté comme plus progressiste, moins bourgeois, plus internationaliste, plus socialiste que Herzl, même si son projet n’a jamais été mis en œuvre. Voyons ce qu’il en est de l’humanisme socialiste une fois passé par l’idée sioniste :

« Avancez, nobles cœurs ! Le jour où les tribus juives retourneront dans leur patrie sera un tournant dans l’histoire de l’humanité. Oh, comment l’Est tremblera-t-il à votre arrivée ! Comment rapidement, sous l’influence du travail et de l’industrie, l’apathie du peuple disparaîtra-t-elle, dans la terre où la volupté, l’oisiveté et le vol ont régné pendant des millénaires. Vous deviendrez le soutien moral de l’Est. Vous avez écrit le Livre des livres. Devenez donc les éducateurs des hordes arabes sauvages et des peuples africains. »Moses Hess, Rome et Jérusalem (1862), Onzième lettre.

Alors que l’aile gauche du sionisme se pense civilisatrice, Vladimir Jabotinsky, leader de l’aile droitière du sionisme, s’oppose au courant majoritaire et publie en novembre 1923 un article intitulé « Muraille d’acier ». Jabotinsky ne veut pas faire semblant : il existe un peuple indigène et il sera impossible de contourner la résistance arabe au sionisme.

« Les Arabes de Palestine n’accepteront jamais la transformation de la Palestine arabe en un pays à majorité juive. […] Que le lecteur passe en revue tous les exemples de colonisation dans d’autres contrées. Il n’en trouvera pas un seul où elle se soit faite avec l’accord des indigènes. » Vladimir Jabotinsky, « Muraille d’acier », 1923

Il assume avec brutalité ce que tous les artisans d’un État juif en Palestine savent et mettent en œuvre sans toujours l’assumer : cet État ne pourra exister que par la violence, la dépossession et l’épuration ethnique.

La colonisation de la Palestine est un projet européen. Cette évidence doit être rappelée tant les discours tendent à systématiquement inverser les rôles et à délocaliser l’histoire, pour faire porter sur les populations du Moyen-Orient la responsabilité de leur situation.

Lorsque Theodor Herzl dit : « A Bâle, j’ai fondé l’État juif », à l’issue du premier congrès sioniste de 1897, il faut le prendre au premier degré. C’est bien en Suisse qu’a été créé cet État colonial, avec l’appui d’autres puissances coloniales, notamment celui de l’empire britannique. Dans la continuité, lorsque David Ben Gourion annonce en 1937 : « Nous devons expulser les Arabes et prendre leur place », il décrit à nouveau très précisément un processus de remplacement de la population appelé colonisation de peuplement.

À la chute de l’Empire ottoman, en 1916, des accords secrets sont négociés entre Mark Sykes pour l’Empire britannique et François-Georges Picot, pour l’Empire français. Ces deux empires se partagent le Moyen-Orient et la Palestine passe sous mandat britannique. Le mouvement sioniste négocie directement avec l’Empire britannique la possibilité de coloniser ce territoire. Cela permet, encore aujourd’hui, à certaines personnalités sionistes de développer l’idée que le sionisme est un projet de libération, qui concerne les relations entre Juifs et États européens. Cette vision coloniale ne prend pas du tout en compte les effets de ce projet sur la vie des Palestinien·nes. Ce récit se place en effet du seul point de vue des Européens et efface complètement la présence palestinienne sur cette terre.

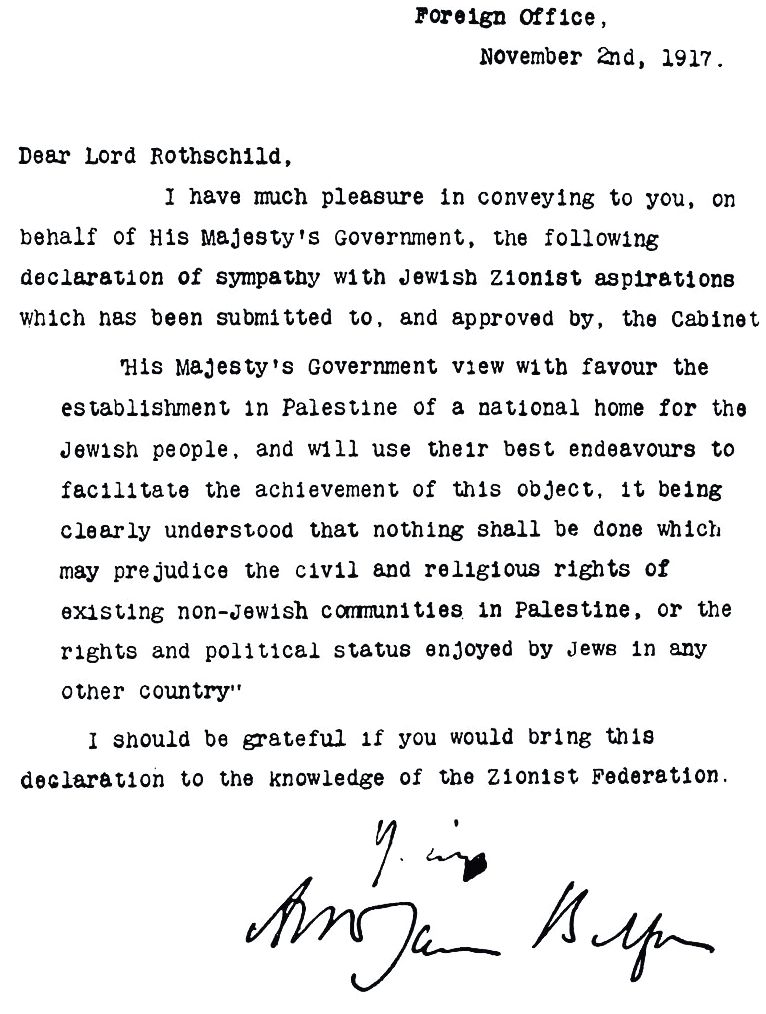

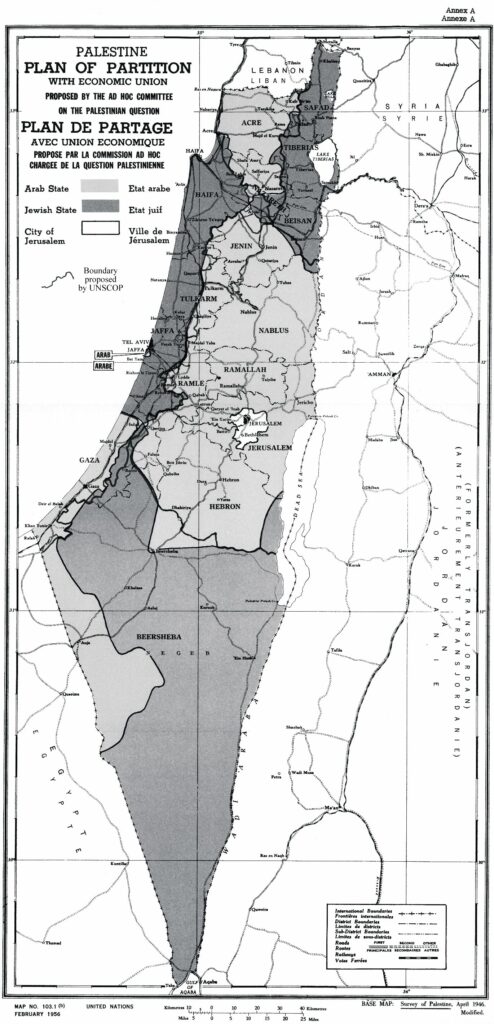

Tout en avalisant le soutien britannique à la création, en Palestine mandataire, d’un « foyer national pour le peuple juif » (une litote pour éviter de parler d’État, de souveraineté juive), la déclaration Balfour reconnaît à mi-mot la catastrophe prévisible que ce projet va entraîner, à la fois pour les droits des Palestinien·nes sur place et pour les droits des Juif·ves dans le reste du monde. Le seul ministre juif du gouvernement britannique de l’époque, Edwin Montagu, s’est fermement opposé à cette déclaration Balfour : « je suppose que cela signifie que les Mahométans et les Chrétiens doivent faire place aux Juifs […], tout comme les Juifs seront traités comme des étrangers dans tous les pays sauf la Palestine », écrit-il dans son Mémorandum sur l’antisémitisme du gouvernement actuel, dans lequel il ajoute : « Le sionisme m’a toujours semblé être un credo politique malveillant, indéfendable ».

Traduction : « Cher Lord Rothschild

J’ai le grand plaisir de vous envoyer, au nom du gouvernement de Sa Majesté, la déclaration suivante de soutien aux aspirations des Juifs sionistes, soumise au Cabinet, puis approuvée par celui-ci.

Le gouvernement de Sa Majesté considère favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif et fera tout son possible pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne doit être fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existant en Palestine, ou aux droits et au statut politique dont jouissent les juifs dans tout autre pays.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter cette déclaration à l’attention de la Fédération sioniste. » Arthur James Balfour, 1917.

En 1903, la seconde aliyah (terme hébreu pour nommer l’immigration juive en Palestine) concerne près de 40 000 Juifs. Ils reprochent aux 20 000 à 30 000 Juifs de la première aliyah (1882-1903) d’être devenus des gestionnaires agricoles employant de la main-d’œuvre palestinienne. Ces nouveaux arrivants, constituant la première vague sioniste à proprement parler, construisent une société juive distincte, alors que les premiers arrivants se mêlaient au reste de la population ― à la manière des communautés juives historiques de Palestine.

Le processus de dépossession et de nettoyage ethnique passe par la création d’un ensemble d’organisations pré-étatiques, appelé Yishouv. Deux d’entre elles vont jouer un rôle crucial, avec l’appui de forces armées. L’agence juive, créée en 1929, va organiser l’émigration et mettre en place un colonialisme de peuplement, et le KKL : Keren Kayemeth LeIsrael, littéralement « fonds pour la création d’Israël », édulcoré en français et en anglais sous le nom de « Fonds national juif ». Fondé en 1901 pour organiser l’achat de terres, le KKL est l’un des instruments politique de l’accaparement de la Palestine. Les terres étaient souvent achetées à des propriétaires syriens ou libanais, dont les domaines avaient été fragmentés par les nouvelles frontières palestiniennes établies par le mandat britannique de 1919 ou directement à des propriétaires palestiniens. Une fois acquises, ces terres étaient déclarées « propriété inaliénable du peuple juif », ce qui signifiait qu’elles ne pouvaient plus être vendues ou louées à des Arabes. Cela signifie clairement que le projet n’est pas simplement de s’installer en Palestine, mais d’en prendre possession, de manière définitive, et par tous les moyens.

Dès le départ, ces organisations sionistes qui œuvrent en Palestine le font sans les Palestiniens et s’organisent en effet contre eux. L’exemple de la Histadrut est édifiant. Ce syndicat israélien, créé en 1920, est appelé « fédération des travailleurs hébreux en terre d’Israël ». La Histadrut, dans sa définition même, soumet le syndicalisme au nationalisme. Ainsi, dès sa création, la Histadrut a mis fin aux activités syndicales antérieures dans les chemins de fer, les postes et télégraphes, qui regroupaient tous les travailleurs sans distinction dans la même organisation, pour les remplacer par des structures exclusivement juives. La Histadrut est même à l’initiative de la création de la Haganah ― une milice paramilitaire sioniste qui sera dissoute, à la création officielle de l’État d’Israël, pour laisser la place à l’armée d’occupation officielle : Tsahal.

À partir de 1933, des contestations palestiniennes commencent à se diffuser pour s’opposer à la fois au mandat britannique en place depuis 1922 et à la colonisation sioniste de la Palestine. À partir de la grève générale du 20 avril 1936, des révoltes palestiniennes éclatent dans plusieurs villes. Le gouvernement britannique envoie alors une commission d’enquête pour proposer des modifications au mandat : la commission royale pour la Palestine. Elle est dirigée par Lord William Peel, qui donnera son nom au premier plan de partition de la Palestine en deux États, en 1937, le plan Peel. Lorsque la révolte, qui a pris une ampleur régionale, est finalement écrasée en 1939, le bilan s’élève pour la société palestinienne à environ 5 000 morts, 10 000 blessés et 5 697 prisonniers. Au total, plus de 10 % de la population ont été tués, blessés, emprisonnés ou exilés. Le plan Peel est finalement abandonné, jusqu’au plan de partition de 1947.

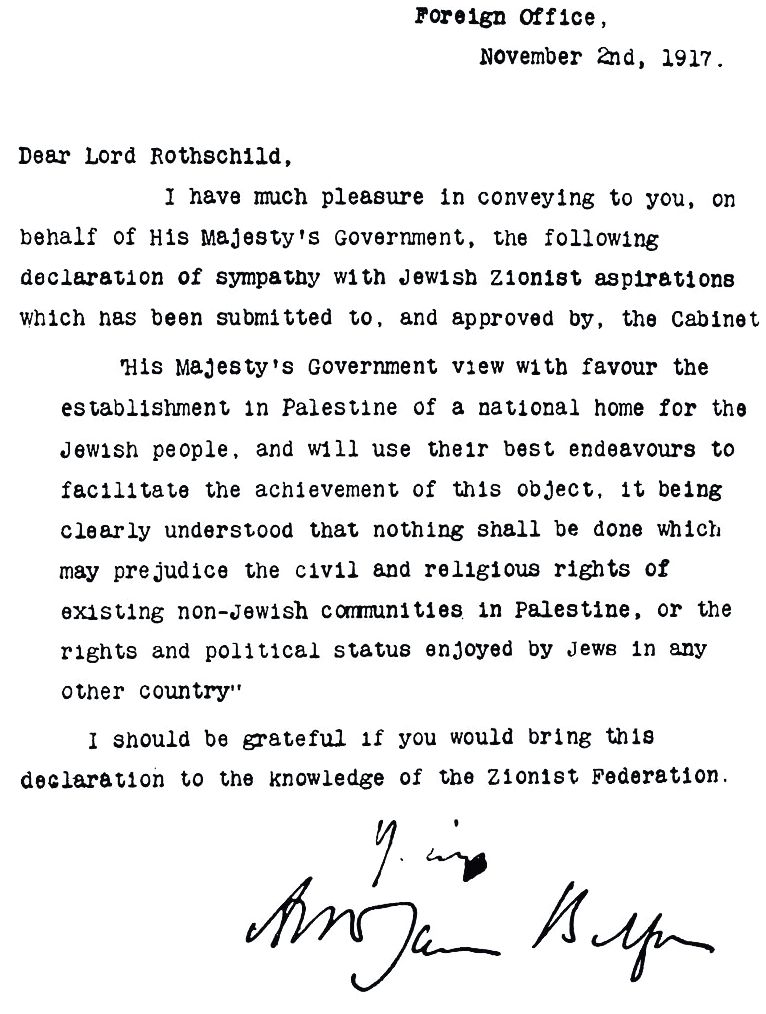

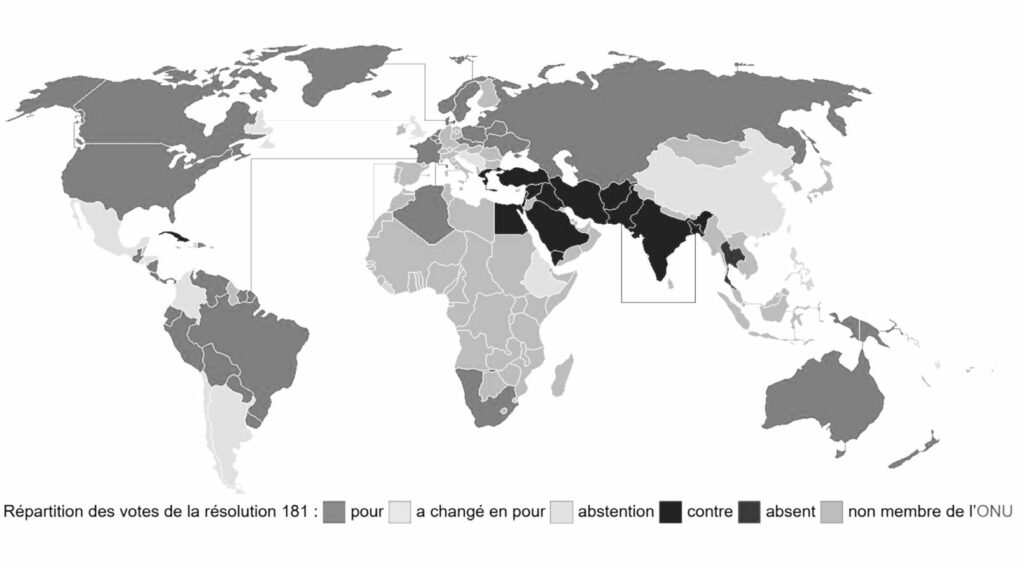

En 1947, le « plan de partage » de la Palestine est proposé au vote à l’ONU, juste après que la Grande-Bretagne a rendu son mandat. L’idée n’était pas de partager la terre de Palestine en deux États comme cela est sans cesse répété, mais de faire valider par la légalité internationale la constitution d’un État sur un territoire accaparé par la colonisation et le nettoyage ethnique. Et en pratique, ce « plan de partage » ne servira effectivement qu’à légitimer un État colonial.

Cette reconnaissance de l’État d’Israël, toujours brandie aujourd’hui comme la référence juridique, est en réalité le fruit d’un rapport de forces dans un monde dominé par la colonisation. Ce plan n’aurait jamais obtenu assez de voix en sa faveur aux Nations unies si le vote avait eu lieu après les décolonisations. En effet, seulement 33 pays ont voté en faveur de ce plan de partition, essentiellement des puissances coloniales.

Ce plan de partage propose d’un côté, un territoire israélien continu, avec accès à plusieurs frontières, une large façade sur la méditerranée, un accès aux ressources en eau et, de l’autre, un territoire palestinien éclaté sur quatre morceaux de terre, sans continuité territoriale.

Le « partage » de la Palestine n’est donc qu’un plan ― une idée qu’on raconte sans avoir l’intention de la réaliser ― et ce plan s’assure que la viabilité d’un hypothétique État palestinien ne soit jamais envisageable. Les dirigeants sionistes n’ont clairement aucune intention de laisser exister un État palestinien. Par exemple, l’Agence juive avait constitué un dossier recensant les villages palestiniens dans le but de les attaquer.

Le 14 mai 1948, David Ben Gourion déclare unilatéralement la création de l’État d’Israël et met en œuvre la Nakba ― la catastrophe en Arabe, qui désigne l’expulsion, les meurtres et le nettoyage ethnique de la Palestine ― qui était déjà planifiée. Ben Gourion prend bien garde de ne surtout pas définir les frontières de l’État qu’il proclame, elles sont toujours indéterminées jusqu’à aujourd’hui. L’expansionnisme de l’État d’Israël est inscrit dans sa structure, comme condition de son existence. La vérité du « plan de partage » est qu’il s’agit d’un projet infini de dépossession et d’épuration ethnique.

La Nakba désigne à la fois le point de départ, le moment de la catastrophe de 1948 et le processus, toujours en cours, de dépossession des terres et de purification ethnique. En 1948, au moins 15 000 morts, plus de 500 villages détruits, entre 700 000 et 800 000 Palestinien·nes sont chassé·es de leurs terres et deviennent réfugié·es dans les pays voisins.

Selon le récit dominant chez les défenseurs d’Israël, les Palestiniens auraient quitté leur terre de leur plein gré, encouragés par les États arabes voisins. Ce narratif présente la Nakba comme une conséquence de la guerre de 1948, déclenchée par les pays arabes voisins après la « déclaration d’indépendance » d’Israël. Les Palestiniens auraient fui ou auraient été expulsés dans le contexte d’un conflit armé, dont la responsabilité principale reviendrait aux pays arabes. Cependant, ce crime de masse contre les Palestiniens n’a en réalité rien de spontané ni d’accidentel.

Dans la continuité du plan Peel qui proposait la partition de la Palestine, et dès son échec en 1938, des plans A, B, C… ont vu le jour. Le plan Daleth est le plan D. Forgé en 1946 il porte simplement le nom de la quatrième lettre de l’alphabet en Hébreu. Ce plan, révélé notamment par Ilan Pappé dans son ouvrage Le nettoyage ethnique de la Palestine, met en évidence la planification volontaire de la Nakba. Le plan Daleth est un plan politico-militaire d’expulsion jalonné de massacres. C’est sur ce modèle qu’a eu lieu le 23 mai 1948 le massacre de Tantura, l’un des premiers massacres de masse de la Nakba. À travers le plan Daleth, l’armée est formée à détruire les villages palestiniens.

« C’est lui [le plan Daleth] qui a scellé le destin des Palestiniens sur les territoires que les dirigeants sionistes avaient en vue pour leur futur État juif. […] le Plan Daleth prévoyait leur expulsion totale et systématique de leur patrie. » Ilan Pappe, Le nettoyage ethnique de la Palestine, 2024 [2008].

La Nakba n’est donc pas une conséquence malencontreuse de la guerre mais l’aboutissement du projet sioniste visant à nettoyer ethniquement la Palestine. Cette réalité de la Nakba comme un projet de nettoyage ethnique planifié est un des fondements du récit palestinien. Il fait l’objet d’un effacement mémoriel permanent du côté sioniste. Les sionistes qui se revendiquent de gauche, refusent de reconnaître que le projet sioniste ne peut s’accomplir que par des crimes contre l’humanité. Du côté de la droite sioniste, plus le temps avance, plus l’héritage de la Nakba est ouvertement revendiqué. En 2000, Ariel Sharon, alors premier ministre israélien, déclare : « nous allons maintenant achever ce qui n’a pas été achevé en 1948 », assumant pleinement la continuité d’une volonté d’épuration ethnique.

« La partition de la Palestine historique en deux États n’est pas une solution, mais un discours de guerre drapé dans une rhétorique de paix. » Eyal Sivan et Eric Hazan, Un État commun entre le Jourdain et la Mer, 2012.

Présenté dans les discours officiels comme un processus de paix, ce que l’on appelle les « accords d’Oslo » est une opération israélienne soutenue par les États-Unis et les puissances européennes. Aujourd’hui il semble évident pour les plus avertis qu’il n’y avait rien à attendre d’accords « de paix » négociés entre un État colonial tout puissant et un peuple occupé, isolé, divisé. Durant ces discussions, Israël refuse de se pencher sur une question centrale pour les Palestiniens, celle du retour des réfugié·es ― de facto une importante composante du peuple palestinien, les réfugié·es dépossédés et déplacés par la Nakba, n’est pas prise en compte dans les travaux préparatoires des accords d’Oslo.

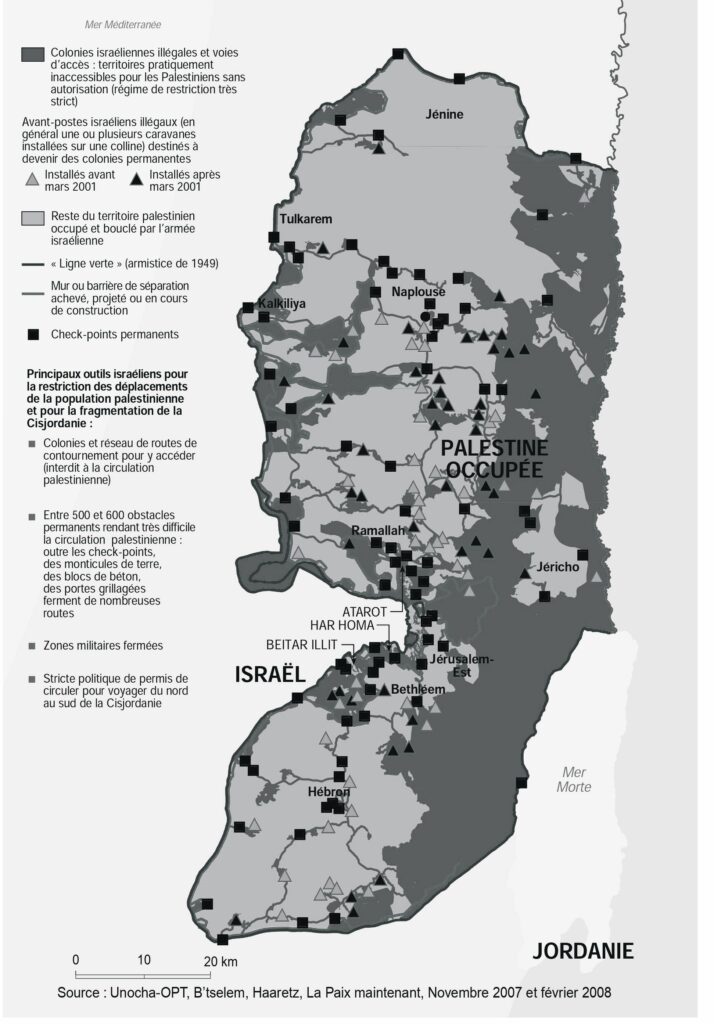

Suite à Oslo, en 1995, Israël découpe la Cisjordanie en trois zones A, B et C. Ce découpage, d’ordre administratif et sécuritaire, va diviser davantage les Palestiniens dans des zones séparées par des checkpoints et leur imposer des régimes administratifs différenciés :

-La zone A est le territoire officiellement sous contrôle de l’Autorité palestinienne, il est essentiellement composé de quelques grandes villes.

-La zone B est un territoire décrété sous contrôle conjoint entre la puissance occupante et l’Autorité palestinienne. Cette dernière gère l’administration civile sous contrôle militaire israélien.

-La zone C passe sous contrôle militaire de l’occupation israélienne. Cela représente l’annexion de nouvelles portions de terres, notamment les zones riches en ressources naturelles, toute la bande le long de la frontière avec la Jordanie, le fleuve du Jourdain et autour de la Mer Morte, dont des zones entières sont aujourd’hui asséchées par l’extractivisme israélien.

En échange de la promesse d’un État palestinien qui devait voir le jour cinq ans après le début du processus, l’OLP (Organisation de Libération de la Palestine) représentée par Yasser Arafat, signe les accords et devient l’Autorité palestinienne. Cette nouvelle Autorité palestinienne est contrainte non seulement de reconnaître officiellement l’État d’Israël, mais aussi d’assurer sa sécurité, autrement dit d’entrer dans une collaboration sécuritaire active. Une majorité des Palestinien·nes a été tenue à l’écart du contenu des accords d’Oslo.

Les accords d’Oslo n’ont été respectés que par l’Autorité palestinienne. Israël a continué son expansion coloniale, dans les trois zones de la Cisjordanie fragmentées et découpées par des checkpoints et puis par le mur au début des années 2000.

Contrairement à ce qui est souvent affirmé, les accords d’Oslo n’ont pas échoué. Ils ont bel et bien abouti à ce qui était recherché par la puissance occupante et ses soutiens. La réalité pos-Oslo, c’est un seul État qui contrôle toute la Palestine, de la mer Méditerranée au fleuve Jourdain ― un État colonial, un État d’apartheid. C’était le but de l’État colonial israélien, dont les frontières n’ont jamais été clairement arrêtées.

Yitzhak Rabin, un homme de paix ?

Yitzakh Rabin, suite aux accords d’Oslo, a organisé l’installation de plus de 20 000 nouveaux colons en deux ans, sur des terres qui devaient prétendument revenir à l’État Palestinien indépendant. Malgré cette politique de colonisation intensive et de fait accompli, il jouit d’une étonnante bonne réputation et reste décrit comme un homme de paix, devenu une figure martyre après son assassinat en novembre 1995. Des places, rues, squares, portent son nom dans de nombreux pays. Cette bonne réputation attachée à un homme qui a été commandant de guerre pendant la Nakba et a participé tout au long de sa vie à de nombreux crimes contre les Palestiniens, est liée à la manière dont on continue de présenter les accords d’Oslo comme des accords de paix, qui n’ont pas abouti « à cause des extrêmes des deux côtés ».

Le retrait unilatéral de la bande de Gaza en 2005 est un exemple marquant de la façon dont l’État colonial israélien impose un récit qui occulte la réalité de son action.

En avril 2003, l’ONU, les États-Unis, l’Union européenne et la Russie mettent en place une médiation qui aboutit à la création d’une « feuille de route pour la paix ». Présenté comme un acte de bonne volonté, le plan de « désengagement unilatéral » proposé par Ariel Sharon est perçu au niveau international comme un tournant dans la politique israélienne en Palestine occupée. Ce plan prévoit le retrait des vingt-et-une colonies israéliennes de la bande de Gaza et de quatre autres en Cisjordanie.

Le texte du 6 juin 2004 organise le départ et le relogement des colons jusqu’en août 2005. À partir de cette date, le retrait s’effectue avec l’intervention de l’armée, face à des colons qui s’opposent à cette décision. L’armée israélienne organise cette évacuation sous l’œil compatissant de journalistes de tous les grands médias internationaux autorisés par Israël à y assister afin d’en faire une opération de communication. Fleurissent alors les discours valorisant Ariel Sharon qui a pu imposer des mesures de paix difficiles à accepter par la population israélienne.

Ce retrait, loin de signifier l’abandon définitif des territoires occupés par Israël, va renforcer le contrôle colonial sur la bande de Gaza, à travers le contrôle de la frontière et de l’espace aérien et la dépendance organisée vis-à-vis du peuple occupé pour l’eau et l’électricité. De plus, la politique de redéploiement des implantations juives va permettre de garantir une zone tampon, une barrière renforcée autour de Gaza. Plus qu’un retrait, il s’agit d’une reconfiguration de l’occupation : celle-ci ne passe plus pour le moment par des implantations de colons, mais par une domination renforcée sur l’ensemble du territoire et de la population. Gaza devient progressivement une enclave qu’il sera possible de persécuter sans mesure puisqu’elle ne comporte plus de colons.

À partir de 2007, un blocus total est officiellement décrété sur la bande de Gaza. Ce blocus terrestre, maritime et aérien va faire de Gaza une prison à ciel ouvert, dans laquelle seront enfermés 2 millions de Palestinien·nes, déjà majoritairement des réfugié·es chassé·es d’autres villes de Palestine depuis 1948. Israël va ainsi pouvoir bombarder régulièrement Gaza sans risquer de tuer des Israéliens. Les opérations « Plomb durci » en 2009, « Pilier de Défense » en 2012, « Bordure Protectrice » en 2014 n’auraient pas pu exister si ces zones étaient encore peuplées de colons israéliens, sans même parler de la guerre génocidaire engagée sous le nom « Épées de fer » depuis octobre 2023.

Lorsqu’il comporte une dimension critique sur la guerre génocidaire menée par l’occupant israélien depuis octobre 2023, le discours dominant en Occident en fait porter la responsabilité au gouvernement d’extrême-droite actuellement au pouvoir, ses composantes religieuses les plus radicales, la personnalité de Netanyahu…

C’est d’ailleurs une ligne constante de défense du sionisme : ses méfaits seraient uniquement des excès dus aux dirigeants du moment (quel que soit le moment) ou à des décisions difficiles imposées par l’adversité ou, le plus souvent, à un mélange des deux. Ces lectures ne permettent pas de comprendre pourquoi il y a une telle continuité dans les politiques israéliennes, quelle que soit la couleur politique du gouvernement chaque fois qualifié de gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël. Ces lectures qui occultent la dimension génocidaire intrinsèque de la colonisation de peuplement ne permettent pas davantage de comprendre pourquoi ce sont précisément ces dirigeants-là qui sont élus.

Ici comme ailleurs, il faut en revenir aux structures matérielles des dominations. Le parcours proposé dans cet article illustre la continuité de la dynamique coloniale. De sa conception à sa phase paroxystique actuelle, en passant par ses réalisations pré-étatiques, son saut en avant avec la Nakba et différents moments de son histoire, le sionisme poursuit sa logique propre, en s’adaptant aux rapports de forces et à la conjoncture : une logique coloniale de dépossession et de nettoyage ethnique, par tous les moyens nécessaires.

Les personnes en solidarité avec les Palestiniens et les Palestiniennes ne doivent donc pas se faire d’illusion sur les possibilités de faire la paix mais tenir un discours clair contre le colonialisme et la purification ethnique. Cela est difficile à entendre pour une partie de la gauche attachée aux discours-de-la-paix et à la-solution-à-deux-États. Mais il est temps que le débat soit mené partout en toute clarté : sans décolonisation, sans démantèlement des structures coloniales de l’État d’Israël, la catastrophe se poursuivra. Il n’y a que deux chemins possibles. La décolonisation ou la Nakba permanente.

Elias Sanbar, Palestine 1948. L’expulsion, 1984. Revue d’études palestiniennes.

Edward Said, Israël Palestine, l’égalité ou rien, 1999. La Fabrique.

Ilan Pappé, Le nettoyage ethnique de la Palestine, 2006. Fayard, réédité par La Fabrique en 2024.

Eyal Sivan et Eric Hazan, Un État commun entre le Jourdain et la Mer, 2012. La Fabrique.

Jean-Pierre Bouché, Palestine, plus d’un siècle de dépossessions. Scribest. 2024.

Thomas Vescovi, L’échec d’une utopie, une histoire des gauches en Israël, 2021. La Découverte.

Alizée de Pin et Xavier Guignard, Comprendre la Palestine, une enquête graphique, 2025. Les Arènes.

*

Monira Moon est militante antiraciste et décoloniale. Syndicaliste, elle est aussi animatrice de la campagne BDS et animatrice de formations antiracistes.

Cet article a été écrit pour le numéro 5 du journal Après la révolution (section Interventions), consacré aux infrastructures de la planification. Après la révolution est une des activités de l’association « Après la révolution », basée à Saint-Étienne. Ce numéro 5 comprend le maximum de textes que les deux centimètres d’épaisseur du format lettre peuvent contenir en essayant de couvrir le spectre le plus large, dans le temps et l’espace, des pensées capables de réactiver la planification dans les affaires humaines. ALR est imprimé, relié et façonné à Saint-Étienne par les membres de l’association « Après la révolution ».