La théorie des ondes longues et la crise du capitalisme contemporain

Ernest Mandel, Les ondes longues du développement capitaliste. Une interprétation marxiste, préface de Daniel Bensaïd, introduction de Francisco Louça et postface de Michel Husson, Paris, Éditions Syllepse, 2014.

Postface de Michel Husson – La théorie des ondes longues et la crise du capitalisme contemporain

Il n’est sans doute pas de meilleur manière de rendre hommage à Ernest Mandel que d’appliquer sa méthode, celle d’un marxisme vivant, non dogmatique. Et la profondeur de la crise actuelle rend d’autant plus nécessaire une réévaluation critique des outils d’analyse qu’il nous a légués. Cette contribution cherchera donc à répondre à cette question : la théorie des ondes longues est-elle un cadre adéquat pour l’analyse de la crise actuelle, de sa genèse, et de la nouvelle période qu’elle ouvre ?

Après avoir rappelé les grandes lignes de cette théorie, on cherchera à l’appliquer à l’ensemble de la phase néo-libérale du capitalisme, en alternant les considérations théoriques et les observations empiriques. Cet examen sera mené selon deux fils directeurs. Le premier est que le capitalisme néo-libéral correspond à une phase récessive dont le trait spécifique essentiel est la capacité du capitalisme à rétablir le taux de profit malgré un taux d’accumulation stagnant et des gains de productivité médiocres. Le second est que les conditions du passage à une nouvelle onde expansive ne sont pas réunies et que la période qui s’ouvre est celle d’une « régulation chaotique ».

Ondes longues

La théorie des ondes longues avait déjà fait l’objet du chapitre 4 du Troisième âge du capitalisme (Mandel, 1972) avant d’être développée à l’occasion d’une série de conférences données à Cambridge en 1978, qui ont conduit à la publication de The Long Waves of Capitalist Developmenten 1980. L’une des propositions essentielles de cette théorie est que le capitalisme a une histoire, et que celle-ci n’obéit pas à un fonctionnement cyclique. Elle conduit à une succession de périodes historiques, marquées par des caractéristiques spécifiques, qui fait alterner phases expansives et phases récessives. Cette alternance n’est pas mécanique : il ne suffit pas d’attendre 25 ou 30 ans. Si Mandel parle d’onde plutôt que de cycle, c’est bien que son approche ne se situe pas dans un schéma généralement attribué – et probablement à tort – à Kondratieff, de mouvements réguliers et alternés des prix et de la production.

L’un des points importants de la théorie des ondes longues est de rompre la symétrie des retournements : le passage de la phase expansive à la phase dépressive est « endogène », en ce sens qu’il résulte du jeu des mécanismes internes du système. Le passage de la phase dépressive à la phase expansive est au contraire exogène, non automatique, et suppose une reconfiguration de l’environnement social et institutionnel. L’idée clé est ici que le passage à la phase expansive n’est pas donné d’avance et qu’il faut reconstituer un nouvel « ordre productif » (Dockès, Rosier, 1983). Cela prend le temps qu’il faut, et il ne s’agit donc pas d’un cycle semblable au cycle conjoncturel dont la durée peut être reliée à la durée de vie du capital fixe. Voilà pourquoi cette approche ne confère aucune primauté aux innovations technologiques : dans la définition de ce nouvel ordre productif, les transformations sociales (rapport de forces capital-travail, degré de socialisation, conditions de travail, etc.) jouent un rôle essentiel.

Profit, accumulation, productivité

Notre point de départ sera cette proposition de Mandel : « Je reste fidèle à la définition que j’ai présentée au début des années soixante : les ondes longues du développement capitaliste impliquent aussi des ondes longues de la production, de l’emploi, du revenu, de l’investissement, de l’accumulation de capital et finalement des ondes longues des taux de profit » (Mandel, 1992). Mais l’une des principales caractéristiques de la phase néo-libérale est précisément une déconnexion entre ces différentes variables. Il s’agit d’une configuration inédite que l’on analysera à partir des évolutions comparées du taux de profit, du taux d’accumulation et de la croissance de la productivité.

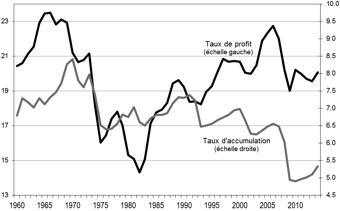

Le premier constat est que la restauration du taux de profit (Husson, 2010) qui est intervenue depuis le tournant néo-libéral du début des années 1980 n’a pas conduit à une augmentation durable et généralisée de l’accumulation (graphique 1). La comparaison entre profit et accumulation permet de distinguer deux phases fortement contrastées. Jusqu’au début des années 1980, ces deux grandeurs varient de concert : elles fluctuent à des niveaux élevés durant les années 1960 puis se mettent à baisser, en deux temps, d’abord aux États-Unis, puis au Japon et en Europe. Dans le même temps, la croissance et de la productivité évoluent en phase avec le taux de profit. C’est donc l’ensemble du cercle vertueux des années « fordistes » qui se dérègle au milieu des années 1970.

Graphique 1

Profit et accumulation dans la Triade* 1960-2013

* États-Unis + Europe + Japon. Variables pondérées selon le PIB.

Source : base de données Ameco de la Commission européenne

La reprise qui se situe entre les deux chocs pétroliers ne freine la chute du taux d’accumulation que de manière transitoire. L’histoire des décennies suivantes qui correspondent à la phase néo-libérale suit alors une logique différente marquée par la déconnexion entre le taux de profit, qui tend à se rétablir, et le taux d’accumulation qui stagne ou baisse. Certes, à la fin des années 1980, l’économie mondiale est paradoxalement dopée par le krach de 1987 et, contre toute attente, semble redémarrer de plus belle : la croissance reprend ainsi que l’accumulation du capital. Il est d’ailleurs frappant de rappeler que cette période a été caractérisée par un regain d’intérêt pour les cycles longs. Les articles de presse et les déclarations optimistes se multiplient alors, pour annoncer vingt nouvelles années de croissance, autrement dit le retour à un « cycle Kondratieff » ascendant

Le soulagement d’avoir évité une crise profonde qui menaçait depuis le tournant néo-libéral du début des années 1980 conduit à une forme d’euphorie que l’on retrouvera une dizaine d’années plus tard, avec le boom de la « nouvelle économie ». Les plus sceptiques se préparent presque, en leur for intérieur, à admettre l’entrée dans une nouvelle phase d’expansion. Encore plus que la foi dans les technologies, ce sont les références aux nouvelles formes d’organisation du travail (le « toyotisme ») qui jouent un rôle idéologique majeur dans ce climat. Le « nouveau modèle de travail » semble être la source de nouveaux gains de productivité, et sa généralisation est perçue comme le vecteur d’un nouveau mode de régulation.

Il a fallu déchanter assez vite. Le retournement s’effectue dès le début des années 1990 (un peu avant la guerre du Golfe) et conduit à une récession particulièrement sévère en Europe. C’est à partir de ce moment aussi, mais on n’en prendra conscience qu’un peu plus tard, que le Japon s’enlise dans une croissance à peu près nulle. Toujours sur le même graphique 1, on peut repérer l’espoir suscité par la « nouvelle économie » : la période 1996-2000 est marquée par une reprise de l’accumulation. Mais, cette fois encore, le mouvement ne dure pas, et se retourne pour des raisons très classiques. Il ne s’est de toute manière pas étendu au reste du monde : la reprise en Europe de la fin des années 1990 a d’autres ressorts que les nouvelles technologies et demeure un épisode conjoncturel.

Le second constat porte sur l’écart entre le taux de profit et la productivité du travail (graphique 2). Là encore, on observe le parallélisme entre les deux courbes jusqu’au milieu des années 1980. Puis les deux courbes se mettent à diverger : autrement dit, le taux de profit est restauré malgré des gains de productivité très inférieurs à la phase précédente. Ils ne font d’ailleurs que retrouver leur niveau séculaire : ce qu’on a pu appeler « Age d’or » du capitalisme apparaît bien comme une parenthèse historique.

Du point de vue de la théorie des ondes longues, nous sommes donc devant une configuration inédite pour l’ensemble de la période qui va du tournant néo-libéral du milieu des années 1980 à l’éclatement de la crise en 2008. Durant ce quart de siècle, le taux de profit est à la hausse : on pourrait donc en conclure que le capitalisme a reconstitué son dynamisme et qu’il est entré à nouveau dans une phase expansive. Mais d’un autre côté, c’est un capitalisme qui accumule peu, et même de moins en moins, et qui se montre par ailleurs incapable de dégager des gains de productivité importants. Cette déconnexion est apparemment contradictoire et on ne peut comprendre le fonctionnement du capitalisme dans sa phase néo-libérale, ni son entrée en crise ultérieure, sans rendre compte de cette contradiction. Comment le capitalisme a-t-il pu rétablir le taux de profit sur une base matérielle aussi défaillante ? Peut-on parler dans ces conditions d’onde longue expansive ? Ces deux questions sont des enjeux à la fois théoriques et empirico-politiques qui portent à la fois sur la théorie du taux de profit et sur le cadre même de la théorie des ondes longues. Il faut donc commencer par revenir sur la dynamique du taux de profit.

Graphique 2 – Profit et productivité dans la Triade* 1960-2013

* États-Unis + Europe + Japon. Variables pondérées selon le PIB.

Source : base de données Ameco de la Commission européenne

Dynamique du taux de profit

Il existe dans l’analyse de Mandel un fil directeur qui tient une place importante. C’est l’idée que la révolution technologique permanente suscitée par la concurrence entre capitaux conduit forcément à une croissance de la composition organique du capital. Cette approche s’inscrit dans une lecture assez orthodoxe de la baisse tendancielle du taux de profit. Dans un très intéressant texte adjoint (Mandel, 1985) Mandel synthétise ses principales thèses et en propose le résumé suivant : « La hausse de la composition organique du capital conduit à la chute tendancielle du taux moyen de profit. Celle-ci peut être partiellement compensée par diverses contre-tendances, la plus importante d’entre elles étant la tendance à l’accroissement du taux de plus-value (…) Cependant, à long terme, le taux de plus-value ne peut augmenter proportionnellement au taux d’accroissement de la composition organique du capital, et la plupart des contre-tendances tendent au moins périodiquement (et aussi à très long terme) à être supplantées à leur tour ».

Cette formulation classique mérite cependant d’être discutée. La composition organique du capital, autrement dit le rapport en valeur du capital constant au capital variable, n’obéit pas à une loi générale d’augmentation qui découlerait de l’accumulation du capital mort par rapport au capital vivant.

Ce résultat heurte cependant l’intuition selon laquelle l’accumulation du capital fait augmenter le poids du capital relativement au travail. Si on rapporte le stock de capital – le nombre de machines si l’on veut – aux effectifs employés ou au nombre total d’heures de travail, on constate effectivement que ce ratio augmente : c’est un fait empirique qui ne fait l’objet d’aucune discussion.

Pourquoi alors ne peut-on en déduire une tendance à la hausse de la composition organique ? Cette impossibilité découle pour l’essentiel de l’action de la productivité du travail. Une formalisation minimale permet de vérifier que, pour un taux de plus-value constant, la composition organique ne s’élève que si la composition technique du capital croît plus vite que la productivité du travail (Husson, 2013).

C’est justement l’une des « causes qui contrecarrent la loi » (de la baisse tendancielle du taux de profit) énoncées par Marx : « La même évolution qui fait s’accroître la masse du capital constant par rapport au capital variable fait baisser la valeur de ces éléments par suite de l’accroissement de la productivité du travail et empêche ainsi que la valeur du capital constant, qui pourtant s’accroît sans cesse, n’augmente dans la même proportion que son volume matériel, c’est-à-dire que le volume matériel des moyens de production mis en oeuvre par la même quantité de force de travail. Dans tel ou tel cas, la masse des éléments du capital constant peut même augmenter, tandis que sa valeur reste inchangée ou même baisse (…) On voit ici encore que les mêmes causes qui engendrent la tendance à la baisse du taux de profit modèrent également la réalisation de cette tendance. » (Karl Marx, 1894, p.248-249).

En d’autres termes, l’identité entre les évolutions de la composition technique et de la composition valeur ne peut être établie en toute généralité. On ne peut donc invoquer une baisse tendancielle du taux de profit qui serait le reflet à peu près automatique d’une élévation continue de la composition organique du capital.

Il n’en reste pas moins que le déroulé des ondes longues a quelque chose à voir avec le taux de profit. Mais cela ne veut pas dire que la phase expansive se déclenche automatiquement dès que le taux de profit franchit un certain seuil. C’est là une condition nécessaire mais pas suffisante. Il faut que la manière dont se rétablit le taux de profit apporte en même temps une réponse adéquate à d’autres questions portant notamment sur la réalisation du produit. Voilà pourquoi la succession des phases n’est en rien donnée à l’avance. Périodiquement, le capitalisme doit redéfinir les modalités de son fonctionnement et mettre en place un « ordre productif », qui réponde de manière cohérente à un certain nombre de questions quant à l’accumulation et à la reproduction. Il faut en particulier combiner quatre éléments (Barsoc, 1994) :

– un mode d’accumulation du capital qui règle les modalités de la concurrence entre capitaux et du rapport capital-travail ;

– un type de forces productives matérielles ;

– un mode de régulation sociale : droit du travail, protection sociale, etc. ;

– le type de division internationale du travail.

Le taux de profit est cependant un bon indicateur synthétique de la double temporalité du capitalisme, comme y insistait Mandel. A court terme, il fluctue avec le cycle conjoncturel, tandis que ses mouvements de long terme dessinent les grandes phases du capitalisme. La mise en place d’un ordre productif cohérent se traduit par son maintien à un niveau élevé et à peu près « garanti ». Au bout d’un certain temps, le jeu des contradictions fondamentales du système dégrade cette situation, et la crise est toujours et partout marquée par une baisse significative du taux de profit. Celle-ci reflète une double incapacité du capitalisme à reproduire le degré d’exploitation des travailleurs et à assurer la réalisation des marchandises, plus qu’une tendance à la hausse de la composition organique du capital. La mise en place progressive d’un nouvel ordre productif se traduit par un rétablissement plus ou moins rapide du taux de profit. C’est de cette manière qu’il nous semble utile de reformuler la loi de la baisse tendancielle du taux de profit : ce dernier ne baisse pas de manière continue mais les mécanismes qui le poussent à la baisse finissent toujours par l’emporter sur ce que Marx appelait les contre-tendances. Le retournement est endogène, et l’exigence d’une refonte de l’ordre productif réapparaît donc périodiquement.

Progrès technique

La productivité du travail mesure le volume de biens et de services produit par heure de travail et constitue donc une bonne approximation du degré de développement des forces productives ; elle joue donc un rôle décisif dans la dynamique du capitalisme. Certes, l’analyse marxiste classique décompose le taux de profit en deux éléments : le taux d’exploitation et la composition organique du capital ; mais on a vu que ces deux grandeurs dépendent à leur tour de la productivité du travail. Le taux d’exploitation dépend de l’évolution du salaire, et l’efficacité du capital de celle du capital par tête, rapportées dans l’un et autre cas à la productivité du travail. De manière synthétique, on peut dire que le taux de profit va monter ou baisser selon que l’augmentation du salaire réel est compensée ou non par l’amélioration de la « productivité globale des facteurs », définie comme une moyenne pondérée de la productivité du travail et de l’efficacité du capital (Husson, 1996).

C’est paradoxalement chez les partisans de la « nouvelle économie » que l’on assiste à une résurgence d’un marxisme vulgaire, selon lequel la technique décide de tout. Puisqu’il y a des nouvelles technologies, il doit donc y avoir aussi plus de productivité, plus de croissance et plus d’emplois. C’est sur ce raisonnement simpliste qu’a été construit par exemple la théorie du « capitalisme patrimonial » avancée par Michel Aglietta (1998). Son hypothèse fondamentale était que la « net-économie » allait procurer au capitalisme une source renouvelée de productivité permettant de stabiliser le taux de profit à un niveau élevé tout en redistribuant une partie du produit, non plus sous forme de salaire mais de rémunérations financières. C’est donc dans la plus belle tradition d’un marxisme kominternien que les nouvelles technologies étaient invoquées comme la source automatique de nouveaux profits et même d’un nouveau modèle social.

Personne ne songerait évidemment à nier l’ampleur intrinsèque des innovations dans le domaine de l’information et de la communication, mais ce sont les autres maillons du raisonnement qui font problème. Robert Solow, a même donné son nom à un paradoxe qui consistait justement à remarquer que l’informatisation ne donnait pas lieu aux gains de productivité attendus : « On voit partout l’ère de l’informatique, sauf dans les statistiques de productivité » (Solow, 1987).

Apparemment, le cycle de croissance correspondant à la « nouvelle économie » avait mis fin à ce paradoxe, puisque l’on a enregistré alors un bond en avant des gains de productivité aux États-Unis. Certains en ont conclu à l’amorce d’une nouvelle phase de croissance longue. Mais ce pronostic se heurtait d’emblée à plusieurs incertitudes.

On pouvait se demander s’il s’agissait d’un cycle high tech, limité dans le temps et si les gains de productivité enregistrés dans les secteurs de haute technologie pouvaient se diffuser à l’ensemble de l’économie. L’extension de ce modèle au reste du monde pouvait être discutée, dans la mesure où il reposait sur la capacité particulière des États-Unis à drainer les capitaux en provenance du monde, en contrepartie d’un déficit commercial qui se creusait chaque année. Enfin, et surtout, on pouvait s’interroger sur la légitimité du modèle social, inégalitaire et régressif, associé à ces transformations du capitalisme.

Ces interrogations ont reçu leur réponse et il est intéressant de souligner que l’éclatement de la « nouvelle économie » et des espoirs qu’elle avait pu susciter a pris la forme très classique d’une chute du taux de profit. C’est pourquoi un économiste qui a pourtant peu de choses à voir avec le marxisme a pu affirmer : Marx is back (Artus, 2002). Le surcroît de productivité a en effet été chèrement payé par un surinvestissement finalement coûteux, qui a conduit à une augmentation de la composition organique du capital, tandis que le taux d’exploitation finissait par baisser.

Il est une autre manière de questionner le lien entre innovations technologiques et gains de productivité, en montrant que ces derniers résultent de méthodes très classiques d’intensification du travail. Les transformations induites par Internet, pour prendre cet exemple, n’ont qu’un rôle accessoire dans la genèse des gains de productivité. Une fois passée la commande en ligne, ce qui se passe ensuite dépend essentiellement de la chaîne d’assemblage et de la capacité à mettre en œuvre une fabrication modulaire, et la viabilité de l’ensemble repose au bout du compte sur la qualité des circuits d’approvisionnement physiques. Dans la mesure où elles ne sont pas elles-mêmes transmissibles par Internet, les marchandises commandées doivent bien circuler en sens inverse. L’essentiel des gains de productivité ne découle donc pas du recours à Internet en tant que tel, mais de la capacité à faire travailler les salariés avec des horaires ultra-flexibles (sur la journée, sur la semaine ou sur l’année, en fonction du type de produit) et à intensifier et fluidifier les réseaux d’approvisionnement, avec une prime aux livraisons individuelles et au transport routier.

Bien des analyses du capitalisme contemporain adoptent ainsi une représentation idéologique de la technique, qui vient constamment faire obstacle à une étude raisonnée de ce qui est vraiment nouveau. Cette idéologie est d’autant plus puissante qu’elle prend appui sur la fascination exercée par des technologies effectivement prodigieuses. Mais, du coup, elle biaise toutes les interprétations dans le sens d’une sous-estimation systématique du rôle des processus de travail. Que ce soit délibéré ou non, le résultat est atteint lorsque les enjeux sociaux des nouvelles technologies sont repoussés dans les coulisses, au rang des vieilles questions sans intérêt. On fabrique ainsi une représentation du monde, où le travailleur « cognitif » devient l’archétype du salarié du XXIème siècle, alors que la mise en œuvre par le capital de ces nouvelles technologies fabrique au moins autant d’emplois peu qualifiés que de postes d’informaticiens. Malgré tous les discours grandiloquents sur les stock options et l’association de ces nouveaux héros du travail intellectuel à la propriété du capital, les rapports de classe fondamentaux sont toujours des rapports de domination. La dévalorisation permanente du statut des professions intellectuelles, la déqualification ininterrompue des métiers de la connaissance, tendent à reproduire le statut de prolétaire, et s’opposent ainsi totalement à des schémas naïfs de montée universelle des qualifications et d’émergence d’une nouvelle phase du capitalisme (Husson, 2003).

Certes, on peut faire confiance aux nouveaux entrepreneurs pour réduire au minimum leurs dépenses et pour chercher à imposer leurs revendications extravagantes en matière d’organisation du travail. Pourtant il aurait dû sembler évident que bien des projets ne pouvaient dégager une rentabilité durable et c’est ce que les multiples faillites de start-ups prometteuses ont démontré au tournant du siècle. Ce sont des arguments très classiques de rentabilité qui ont rattrapé la « nouvelle économie » et décidé de la viabilité de ces entreprises. Le recours aux nouvelles technologies n’était donc pas en soi une garantie, ni un moyen magique d’échapper aux contraintes de la loi de la valeur.

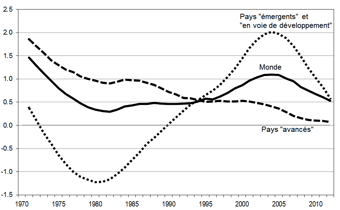

Au-delà des fluctuations, la phase néo-libérale du capitalisme se traduit par un épuisement des gains de productivité, même si le profil n’est pas le même aux États-Unis et en Europe. Compte tenu de son rôle dans la dynamique du taux de profit, il est intéressant d’observer les tendances de la productivité globale des facteurs au niveau mondial (graphique 3). On constate qu’elle ralentit régulièrement dans les pays dits avancés. Dans le reste du monde, son rythme de progression redevient positif au début des années 1990 puis s’accélère de manière spectaculaire. Mais la tendance se retourne quelques années avant la crise et le Conference Board qui établit ces statistiques peut noter que « la croissance de la productivité globale des facteurs dans les économies émergentes décline rapidement à mesure que les effets transitoires s’estompent ».

Graphique 3 – Croissance de la productivité globale des facteurs

Source : The Conference Board, 2012.

Le dynamisme du capitalisme, et donc son avenir, dépendent en grande partie de sa capacité à dégager des gains de productivité. Le débat est donc doublement ouvert : d’une part sur un possible épuisement du dynamisme des pays émergents, et, d’autre part, sur un rebond dans les « vieux » pays capitalistes. Robert Gordon, un grand spécialiste de ces questions, a récemment livré un pronostic très pessimiste concernant les États-Unis : « La croissance du PIB réel par habitant sera plus lente que dans toute période comparable depuis la fin du 19ème siècle, et la croissance de la consommation réelle par habitant sera plus lente encore pour les 99% du bas de la répartition des revenus » (Gordon, 2012 : 2).

Cette tendance au ralentissement de la productivité globale des facteurs permet de comprendre l’un des traits fondamentaux de la phase néo-libérale qui est l’écart entre le taux de profit qui se rétablit et le taux d’accumulation qui reste à peu près stagnant. La perte d’efficacité du capital réduit les occasions d’investissement rentables, autrement dit ceux qui permettraient de dégager des gains de productivité. D’une certaine manière, on pourrait dire que les capitalistes anticipent l’effet qu’une trop forte accumulation du capital aurait sur la composition organique. Le rétablissement du taux de profit ne s’est donc pas fait sur la base de gains de productivité renouvelés, mais par un autre moyen, à savoir une augmentation continue du taux d’exploitation.

La reproduction difficile

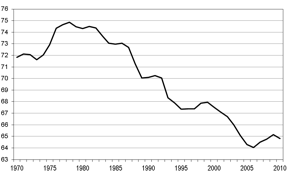

La tendance dominante depuis le début des années 1980 est en effet la progression du taux d’exploitation, que l’on peut mesurer par la part des salaires dans le revenu mondial (graphique 4). Or, pour fonctionner de manière relativement harmonieuse, le capitalisme a besoin d’un taux de profit suffisant, mais aussi de débouchés. Mais cela ne suffit pas, et une condition supplémentaire doit être satisfaite, qui porte sur la forme de ces débouchés : ils doivent correspondre aux secteurs susceptibles, grâce aux gains de productivité qui leur sont associés, de dégager une rentabilité la plus élevée possible. Or, cette adéquation est constamment remise en cause par l’évolution des besoins sociaux.

Graphique 4 – Part des salaires dans le revenu mondial 1970-2010

Élaboration propre à partir de Guerriero, 2012 et Stockhammer, 2013

Dans la mesure où le blocage salarial s’est imposé comme le moyen privilégié de rétablissement du profit, la croissance possible était a priori contrainte. Mais ce n’est pas la seule raison, qu’il faut plutôt trouver dans les limites de taille et de dynamisme de ces nouveaux débouchés. La multiplication de biens innovants n’a pas suffit à constituer un nouveau marché d’une taille aussi considérable que la filière automobile, qui entraînait non seulement l’industrie automobile mais les services d’entretien et les infrastructures routières et urbaines. Comme le note Robert Gordon : « Depuis 2000, les inventions ont été centrés sur les appareils de divertissement et de communication qui sont plus petits, plus intelligents, et plus performants, mais ne changent pas fondamentalement la productivité du travail ou les conditions d’existence comme ont pu le faire l’électricité ou l’automobile. » (Gordon, 2012 : 2).

L’extension relativement limitée des marchés potentiels n’a pas non plus été compensée par la croissance de la demande. Il manquait de ce point de vue un élément de bouclage important qui devait mener des gains de productivité à des progressions rapides de la demande en fonction des baisses de prix relatives induites par les gains de productivité. On assiste ensuite à une dérive de la demande sociale, des biens manufacturés vers les services, qui correspond mal aux exigences de l’accumulation du capital. Le déplacement se fait vers des zones de production (de biens ou de services) à faible potentiel en productivité. Dans les coulisses de l’appareil productif aussi, les dépenses de services voient leur proportion augmenter. Cette modification structurelle de la demande sociale est l’une des causes essentielles du ralentissement de la productivité qui vient ensuite raréfier les opportunités d’investissement rentables. Ce n’est pas avant tout parce que l’accumulation a ralenti que la productivité a elle-même décéléré. C’est au contraire parce que la productivité – en tant qu’indicateur de profits anticipés – a ralenti, que l’accumulation est à son tour découragée et que la croissance est bridée, avec des effets en retour supplémentaires sur la productivité. Un autre élément à prendre en considération est également la formation d’une économie réellement mondialisée qui, en confrontant les besoins sociaux élémentaires au Sud avec les normes de compétitivité du Nord, tend à évincer les producteurs « traditionnels » (et donc les besoins) du Sud, désarticulant ainsi les structures sociales de ces pays.

Dans ces conditions, la distribution de revenus ne suffit pas pour assurer des débouchés rentables, si ces revenus sont dépensés dans des secteurs dont la productivité – inférieure ou croissant moins rapidement – vient peser sur les conditions générales de la rentabilité. Comme le transfert n’est pas freiné ou compensé en raison d’une relative saturation de la demande adéquate, le salaire cesse en partie d’être un débouché adapté à la structure de l’offre et c’est une raison supplémentaire de le bloquer. L’inégalité dans la répartition des revenus au profit de couches sociales aisées (au niveau mondial également) représente alors, jusqu’à un certain point, une issue à la question de la réalisation du profit.

L’enlisement du capitalisme dans une phase dépressive résulte donc d’un écart croissant entre la transformation des besoins sociaux et le mode capitaliste de reconnaissance, et de satisfaction, de ces besoins. Mais cela veut dire aussi que le profil particulier de la phase actuelle mobilise, peut-être pour la première fois dans son histoire, les éléments d’une crise systémique du capitalisme. On peut même avancer l’hypothèse que le capitalisme a épuisé son caractère progressiste en ce sens que sa reproduction passe dorénavant par une involution sociale généralisée. En tout cas, on doit constater que ses capacités actuelles d’ajustement se restreignent, dans ses principales dimensions, technologique, sociale et géographique.

Si la technologie ne permet donc plus de modeler la satisfaction des besoins sociaux sous l’espèce de marchandises à forte productivité, cela veut dire que l’adéquation aux besoins sociaux est de plus en plus menacée et que les inégalités croissantes dans la répartition des revenus deviennent la condition de réalisation du profit. C’est pourquoi le capitalisme est incapable de proposer un « compromis institutionnalisé » acceptable, autrement dit un partage équitable des fruits de la croissance. Il revendique, d’une manière complètement contradictoire avec le discours élaboré durant « l’Age d’or » des années d’expansion, la nécessité de la régression sociale pour soutenir le dynamisme de l’accumulation. Il semble incapable, sans modification profonde des rapports de force, de revenir de lui-même à un partage plus équilibré de la richesse.

La nouvelle configuration de l’économie mondiale

Depuis la publication du livre de Mandel, l’économie mondiale s’est profondément transformée. Avec la montée des pays des pays dits « émergents », on assiste à un véritable « basculement du monde » dont on peut prendre la mesure à l’aide de quelques chiffres. Ainsi, les pays émergents ont réalisé en 2012 la moitié des exportations industrielles mondiales, alors que leur part n’était que de 30 % au début des années 1990. Au cours de la dernière décennie, l’intégralité de la progression de la production industrielle à l’échelle mondiale a été réalisée dans les pays émergents. Le capitalisme semble ainsi trouver un second souffle en relocalisant la production dans des pays qui enregistrent des gains de productivité importants, et où le niveau des salaires est très faible.

Ce processus n’était qu’à peine amorcée du vivant de Mandel. Dans son bilan de 1992 du débat sur les ondes longues, Mandel se demande quel est le « cadre géographique pertinent » : « Où faut-il chercher la vérification empirique ou la falsification de la théorie des ondes longues ? Dans les économies nationales ? Dans celles des principaux pays capitalistes ? ». Il dénonce l’erreur consistant à postuler implicitement une synchronisation entre les différentes économies nationales : en particulier, les pays dépendants ne suivront pas la même trajectoire que les pays déjà industrialisés. Il suggère alors de se concentrer sur les principales économies capitalistes ou bien sur la production et le commerce mondial pris dans leur ensemble (Mandel, 1992).

Mais raisonner sur les « vieux » pays capitalistes ou sur l’ensemble de l’économie mondiale, ce n’est plus du tout la même chose : la croissance de la production (y compris de la production industrielle), les gains de productivité et le développement de la classe salariée sont depuis le début du XXIème siècle au Sud. Il y a plus qu’une désynchronisation que l’on pourrait mettre au compte de facteurs spécifiques.

Ce grand basculement du monde ébranle les théories classiques de l’impérialisme. Lénine faisait de l’exportation de capitaux l’un des critères de définition de l’impérialisme, mais les États-Unis sont aujourd’hui importateurs nets de capitaux. Boukharine établissait une correspondance étroite entre États et capitaux nationaux, mais la production des marchandises se fait de plus en plus à cheval sur plusieurs pays. Toutes les théories de la dépendance de la seconde moitié du XXème siècle postulaient le confinement des pays dépendants dans un rôle de fournisseurs de matières premières soumis au pillage du Tiers monde et théorisaient le développement du sous-développement.

Bref, ce qui est vrai pour les vieux pays capitalistes du Nord, à savoir l’incapacité de mettre en place les fondements d’une nouvelle «onde longue expansive, ne semble pas s’appliquer pleinement à toute une série de pays qui regroupent après tout une fraction significative de la population mondiale. On pourrait à la limite parler d’onde longue expansive en ce qui les concerne. Qu’il s’agisse d’un mode de croissance inégalitaire et barbare (qui évoque d’ailleurs l’essor de l’Angleterre au XIXème siècle) est une autre question : le point décisif est que dans les pays concernés, l’accumulation du capital et la croissance de l’emploi salarié font preuve d’un dynamisme impressionnant.

Ces constats, présentés ici de manière abrupte, rendent nécessaires des reformulations et des actualisations théoriques essentielles. On se bornera ici à avancer quelques pistes qui ne font que dessiner un programme de recherche. La tâche la plus importante est sans doute d’évaluer correctement les transformations de l’économie mondiale intervenues notamment depuis le début de ce siècle. Le phénomène majeur est celui des « chaînes de valeur mondiales ». Ce terme désigne la répartition des différents segments de l’activité productive sur plusieurs pays, du stade de la conception à celui de la production et de la livraison au consommateur final. L’image de l’économie mondiale ne doit donc plus être celle d’un face à face asymétrique entre pays impérialistes et pays dépendants, mais celle de l’intégration de segments des économies nationales, sous l’égide des firmes multinationales qui tissent une véritable toile enserrant l’économie mondiale.

Une étude récente (Vitali et alii, 2001) a établi une cartographie précise des interconnexions entre multinationales (graphiques 5 et 6). Elle montre que la majeure partie (80 %) de la valeur créée par les 43 000 firmes prises en compte est contrôlée par 737 « entités » : des banques, des compagnies d’assurances ou des grands groupes industriels. En examinant de plus près le réseau complexe des prises de participation et d’auto-contrôle, on s’aperçoit que 147 multinationales possèdent 40 % de la valeur économique et financière de toutes les multinationales du monde entier.

|

Graphique 5 Le réseau des multinationales |

Graphique 6 Zoom sur les principales multinationales financières |

|

|

| Source : Vitali et alii, 2001 | |

Si la loi du « développement inégal et combiné » est toujours d’actualité, il faut donc bien comprendre qu’elle ne porte plus sur des économies nationales relativement homogènes : la carte des capitaux ne se superpose plus avec celle des États et le capital financier international a acquis une autonomie sans précédent historique.

L’exercice le plus difficile est ensuite d’évaluer jusqu’à quel point les pays émergents ont acquis une véritable maîtrise des processus de production et dans quelle mesure ils restent encore des sous-traitants soumis à la volatilité des capitaux internationaux. La réponse est sans doute différente selon les pays et les secteurs et il faut de ce point de vue remettre en cause l’homogénéité de la catégorie de pays « émergents ». De la réponse apportée à cette question, dépendra le degré de remise en cause nécessaire des conceptions classiques de l’impérialisme. Une deuxième interrogation porte sur le caractère durable de cette nouvelle configuration de l’économie mondiale. D’un côté, l’épuisement de la croissance au Nord finira par freiner la croissance au Sud et, d’un autre côté, les tensions sociales au Sud pèseront dans le sens d’une croissance plus auto-centrée et donc ralentie.

Au total, la conjecture la plus vraisemblable est un ralentissement de la croissance mondiale, lourde d’un fonctionnement chaotique assorti de rivalités aggravées entre grandes puissances économiques. On ne voit pas se dessiner une configuration stable entre les trois pôles de l’économie mondiale, à savoir les États-Unis, la Chine et l’Europe.

Nouvelle onde longue…

Depuis la contre-révolution néo-libérale et jusqu’à la crise, les débats oscillaient entre deux conceptions. Certains insistaient sur la cohérence de ce projet, d’autres sur ses imperfections et notamment l’instabilité financière qu’il devait engendrer. Périodiquement, on annonçait la mise en place d’un nouveau modèle. Le taux de profit avait retrouvé des niveaux satisfaisants. Les nouvelles technologies étaient là. N’était-on pas entré dans un nouvel ordre productif ? Même avant la crise, il était pourtant possible d’arriver à cette conclusion : malgré le rétablissement du taux de profit, le capitalisme mondial n’est pas entré dans une nouvelle phase expansive. Il lui manque essentiellement trois attributs : un ordre économique mondial cohérent, des terrains d’accumulation rentable suffisamment étendus et un mode de légitimation sociale.

La grille théorique proposée ici peut être rapidement située par rapport à d’autres approches. Elle ne s’oppose pas en tant que telle à l’approche régulationniste initiale et sa problématique présente bien des points communs : pour bien fonctionner, le capitalisme a besoin d’un ensemble d’éléments constitutifs de ce que l’on peut appeler un mode de régulation ou un ordre productif. L’important est de combiner l’historicité et la possibilité de schémas de reproduction relativement stables. Mais il faut se séparer des travaux régulationnistes de la « deuxième génération » placés sous le signe de l’harmonie spontanée, et soucieux avant tout de dessiner les lignes d’un nouveau contrat social, comme si c’était la logique naturelle de fonctionnement du capitalisme, et comme si celui-ci disposait en permanence d’un stock de modes de régulation où il suffirait de l’encourager à choisir le bon (Husson, 1986).

Cette approche se distingue également d’une interprétation marxiste trop monocausale faisant du taux de profit instantané l’alpha et l’oméga de la dynamique du capital. Mais il faut surtout discuter les approches qui donnent une place disproportionnée à la technologie. Dans la théorie des ondes longues, il existe un lien organique entre la succession d’ondes longues et celle des révolutions scientifiques et techniques, sans que cette mise en relation puisse se ramener à une vision néo-schumpeterienne où l’innovation serait en soi la clé de l’ouverture d’une nouvelle onde longue. De ce point de vue, les mutations liées à l’informatique constituent à n’en pas douter un nouveau « paradigme technico-économique » – pour reprendre la terminologie de Christopher Freeman et Francisco Louçã dans leur remarquable ouvrage (2002) – mais cela ne suffit pas à fonder une nouvelle phase expansive. Il est d’autant plus urgent de prendre ses distances avec un certain scientisme marxiste que les avocats du capitalisme reprennent à leur compte en feignant de croire que la révolution technologique en cours suffit à définir un modèle social cohérent.

La théorie des ondes longues débouche donc sur une critique radicale du capitalisme. Si celui-ci a autant de mal à jeter les bases d’un ordre productif relativement stable et socialement légitime, c’est qu’il est confronté à une véritable crise systémique. Sa prospérité repose dorénavant sur une exploitation aggravée des travailleurs, et sur la négation d’une grande partie des besoins sociaux. Arrivé à ce stade, les pressions qu’on peut exercer sur lui pour le faire fonctionner autrement, le réguler, doivent être tellement fortes qu’elles se distinguent de moins en moins d’un projet global de transformation sociale.

Face à ce capitalisme qui ressemble de plus en plus à son concept, l’aspiration à un peu de régulation est légitime. Mais il faut se garder d’une double erreur d’appréciation. Il faut d’abord ne pas confondre le besoin de re-régulation avec l’illusion de la régulation qui consiste à penser que ce système est rationnel et se laissera donc convaincre par un argumentaire bien construit. Une variante de cette illusion serait de se fixer la tâche impossible de séparer le bon grain de l’ivraie et de procurer une nouvelle raison d’être au capitalisme en le débarrassant de l’emprise de la finance. Ensuite, il faut admettre que la critique du capitalisme actuel ne peut se faire au nom d’un « fordisme » mythifié auquel il s’agirait de le ramener. Il n’est bien sûr pas interdit de s’appuyer sur les acquis sociaux et la légitimité dont ils jouissent, mais c’est parfaitement insuffisant.

Le dépassement de ces deux obstacles dessine une stratégie dont les objectifs sont assez clairs : la résistance à la marchandisation capitaliste conduit peu à peu à la construction d’une légitimité alternative, fondée sur des valeurs d’égalité, de solidarité et de gratuité, qui remettent en cause le cœur de la logique capitaliste. Parce qu’il refuse de répondre positivement à des demandes élémentaires et revient sur des droits acquis, le radicalisme du capital engendre ainsi une nouvelle radicalité des projets de transformation sociale.

… ou impasse capitaliste ?

L’approche marxiste de la dynamique longue du capital pourrait en fin de compte être résumée de la manière suivante : la crise est certaine, mais la catastrophe ne l’est pas. La crise est certaine, en ce sens que tous les arrangements que le capitalisme s’invente, ou qu’on réussit à lui imposer, ne peuvent supprimer durablement le caractère déséquilibré et contradictoire de son fonctionnement. Seul le passage à une autre logique pourrait déboucher sur une régulation stable. Mais les remises en cause périodiques qui scandent son histoire n’impliquent nullement que le capitalisme se dirige inexorablement vers l’effondrement final. A chacune de ces « grandes crises », l’option est ouverte : soit le capitalisme est renversé, soit il rebondit sous des formes qui peuvent être plus ou moins violentes (guerre, fascisme) et plus ou moins régressives (tournant néo-libéral).

En guise de conclusion, on peut se risquer à énoncer quelques thèses sur la période ouverte par la crise.

1. Le retour à un capitalisme régulé (« fordiste » ou « keynésien ») est impossible parce que la base matérielle, à savoir des gains de productivité supérieurs à leur moyenne historique sont hors de portée. Le capitalisme néolibéral a échoué à réaliser une nouvelle adéquation entre ses exigences propres et la structure de la demande sociale. Par ailleurs, la mondialisation fait obstacle à toute coordination entre les bourgeoisies qui serait fondée sur une forme de compromis hostile à la finance.

2. Cet épuisement de la dynamique propre du capitalisme dans les pays « avancés » ne trouvera sans doute pas de relais durable dans les pays « émergents ».

3. Les formes mêmes prises par le capitalisme dans sa phase néo-libérale rendent elles aussi impossibles une telle inflexion. Elles correspondent à la mise en place d’une « cohérence instable » : baisse de la part des salaires, inégalités sociales, financiarisation et surendettement qui forment un tout que l’on ne peut modifier à la marge

4. La seule issue du capitalisme est donc une fuite en avant visant à reproduire le modèle néo-libéral, en profitant de la crise pour mettre en oeuvre une thérapie de choc qui conduit à une régression sociale sans fin.

5. Le capitalisme a perdu ses éléments de légitimité : ses succès sont en effet inversement proportionnels à la satisfaction des besoins sociaux, et il est par essence incapable de faire face au défi climatique. Il parie seulement sur l’émergence d’une « classe moyenne mondiale » qui lui fournirait une base sociale moins étroite que les « 1% » et des débouchés élargis et stabilisés.

6. La question-clé est donc celle de « l’acceptabilité sociale » de cette dégradation des conditions d’existence pour la majorité de l’humanité.

Il faut donc, à partir de ces thèses, qui sont plutôt des hypothèses de travail, penser une nouvelle conjoncture où les conditions d’apparition d’une nouvelle phase expansive ne sont pas réunies à un horizon prévisible. Encore une fois, ce n’est en rien contradictoire avec la théorie des ondes longues qui ne postule pas une alternance mécanique de phases historiques expansives et dépressives.

C’est ce sur quoi insistait Mandel : « L’émergence d’une nouvelle onde longue expansive ne peut donc pas être considérée comme le produit endogène – plus ou moins spontané, mécanique, autonome – de l’onde longue dépressive précédente, quelles que soient la durée et la gravité de celle-ci. Ce ne sont pas les lois de développement du capitalisme qui déterminent ce tournant décisif, mais les résultats de la lutte des classes pendant toute une période historique. » (Mandel, 1995, p.37).

Il y a enfin, surplombant les considérations qui précèdent, la lutte contre le changement climatique qui impliquerait une coopération internationale et la bifurcation vers un autre modèle de développement. Mais ces deux conditions sont en contradiction avec la logique profonde du capitalisme qui est un système fondé sur la concurrence entre capitaux et sur la recherche du profit. La dimension écologique devrait être évidemment intégrée dans une théorie des ondes longues renouvelée qui permettrait de mieux comprendre pourquoi le capitalisme est incapable de retrouver un nouveau dynamisme sans aller à l’encontre des besoins sociaux et des objectifs environnementaux de l’humanité. Cela permettrait de renouer avec l’essence même de la théorie des ondes longues qui, encore une fois, refuse tout automatisme dans la dynamique à long terme du capitalisme. La conclusion de cette reformulation théorique pourrait être alors que le capitalisme condamne l’humanité à une récession sans fin et l’expose au dérèglement climatique.

Références

Aglietta Michel (1998) Le capitalisme de demain, Paris, Note de la Fondation Saint-Simon.

Artus Patrick (2002) « Marx is back » , CDC Flash n°4, janvier.

Barsoc Christian (2002) Les rouages du capitalisme, La Brèche, 1994.

Dockès Pierre et Rosier Bernard, (1983) Rythmes économiques. Crises et changement social : une perspective historique, La Découverte/Maspero.

Freeman Christopher et Louçã Francisco (2002) As time goes by. From the Industrial Revolutions to the Information Revolution, Oxford University Press.

Gordon Robert (2012) « Is U.S. Economic Growth Over? Faltering Innovation Confronts the Six Headwinds » , CEPR Policy Insight N° 63, September.

Guerriero Marta (2012) « The Labour Share of Income around the World. Evidence from a Panel Dataset » , Development Economics and Public Policy Working Paper, núm. 32/2012.

Husson Michel (1986) « L’école de la régulation, de Marx à la Fondation Saint-Simon : un aller sans retour ? » , dans Bidet Jacques et Kouvelakis Eustache, Dictionnaire Marx contemporain, PUF, 2001.

Husson Michel (1996) Misère du capital, Paris, Syros.

Husson Michel (2003) « Sommes-nous entrés dans le “capitalisme cognitif” ? » , Critique communiste n°169-170, été-automne 2003.

Husson Michel (2010) « Le débat sur le taux de profit » , Inprecor n°562-563, juin-juillet 2010.

Husson Michel (2013) « Arithmétique du taux de profit » , note hussonet n°66, décembre.

Mandel Ernest (1972) Le troisième âge du capitalisme, 10/18 ; réédition aux Éditions de la passion, 1997.

Mandel Ernest (1985) « Variables partiellement indépendantes et logique interne dans l’analyse économique marxiste classique » , publié en annexe à Mandel, 1997.

Mandel Ernest (1992) « The International Debate on Long Waves of Capitalist Development : An Intermediary Balance Sheet » dans Kleinknecht Alfred, Mandel Ernest et WallersteinImmanuel (1992) New findings in long-wave research, Macmillan Press.

Mandel Ernest (1995) [1980], The Long Waves of Capitalist Development : the Marxist Interpretation, London, Verso.

Mandel Ernest (1997) Le troisième âge du capitalisme, Paris, Les Éditions de la Passion, 1997.

Marx Karl (1957) [1894], Le Capital, Livre III, chapitre 14, Éditions sociales.

Solow Robert (1987) « We’d Better Watch Out », New York Times Book Review, July 12.

Stockhammer Engelbert (2013) « Why have wage shares fallen? », ILO, Conditions of Work and Employment Series No. 35.

The Conference Board (2012) « Productivity Projections for 2012 », January 2012.

Vitali Stefania, Glattfelder James B. et Battiston Stefano (2011) « The Network of Global Corporate Control », PLoS ONE 6(10). Traduction française sur le blog de Paul Jorion.

* Les liens Internet sont accessibles ici : http://goo.gl/gXjtKa

Nos contenus sont sous licence Creative Commons, libres de diffusion, et Copyleft. Toute parution peut donc être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur·e(s) et URL d’origine activée.

![Marx, critique de l’économie politique [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/industrialization-factories-150x150.jpg)