Les dimensions financières de l’impasse du capitalisme

En février j’ai publié sur le site A L’Encontre un article [repris sur notre site] dans lequel j’ai avancé l’hypothèse d’un mode de production se trouvant dans une situation historique où il ne parvient plus à dépasser ses limites «immanentes», tant celles explicitement définies par Marx1, que celles afférentes aux rapports du capitalisme à l’environnement dont on a pris conscience seulement bien plus tard. Dans l’article de février les dimensions financières de l’impasse du capitalisme n’étaient pas abordées. L’objet du présent article est de combler cette lacune et de poursuivre un travail qui est aussi de clarification personnelle. Seules les dimensions économiques de la financiarisation sont traitées et non celles de caractère sociétal qui sont au moins aussi importantes.

Aujourd’hui les économistes marxistes et hétérodoxes se retrouvent tous pour dire que la place centrale de la finance est un trait majeur du capitalisme contemporain. Mais il n’y a pas d’accord sur la définition de ce qui est maintenant nommé couramment la « financiarisation ». Les approches diffèrent, souvent sensiblement, d’un auteur à l’autre, d’autant plus qu’il s’agit d’un phénomène qui a de nombreuses facettes dans la production et la gestion industrielles et qui a envahi toute la vie sociale. La mienne prend sa source dans la Cinquième section du livre III du Capital et se centre sur l’emprise économique et politique du capital de prêt ou de capital porteur d’intérêt2. Celui-ci se valorise sans quitter la sphère des marchés financiers au moyen de titres représentant des droits de tirage sur la plus-value actuelle et à venir. Les grandes banques, les grandes compagnies d’assurance, les fonds de placement et les trésoreries des grands groupes industriels, en sont les formes organisationnelles. Pour utiliser l’importante distinction faite par Marx, au degré de concentration des détenteurs d’actions et d’obligations atteint aujourd’hui, le « capital comme propriété » envahit les pores du « capital comme fonction ».

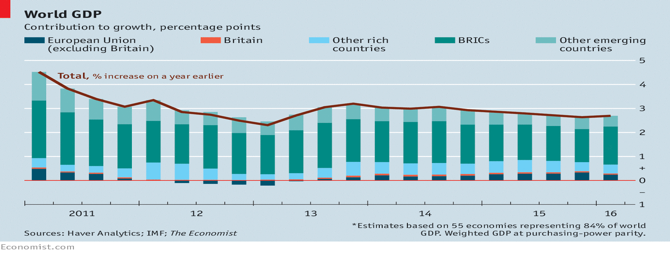

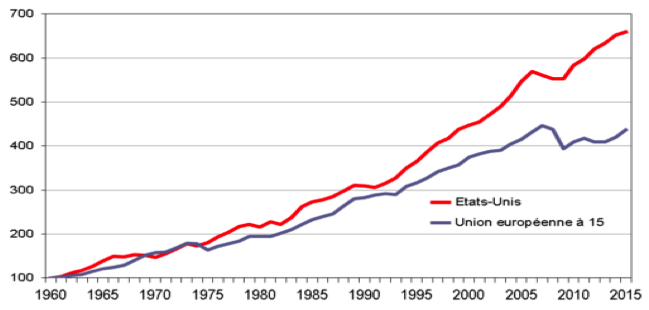

L’article de février commençait par une figure qui a été prolongée depuis de deux années.

Figure 1 : Taux de croissance annuel du PIB mondial 2010-2016 par groupes de pays

On peut y ajouter une seconde qui montre le mouvement du commerce mondial depuis 2012, c’est-à-dire après la fin officielle de la récession étatsunienne.

Figure 2 : Commerce mondial mi 2007-mi 2016, moyenne semestrielle de changement

par rapport à l’année antérieure

Source : The Economist, décembre 2016

Les deux figures témoignent d’une situation qui suscite, sous le nom de « stagnation séculaire » les interrogations des différents courants de la théorie économique bourgeoise, tant néoclassique que keynésienne, à savoir une grande panne de l’économie capitaliste. Elles appuient l’idée d’un système qui ne parvient à récupérer de la crise parce que ses ressorts sont usés. L’article de février en proposait une explication. Ici les deux figures fixent le cadre d’analyse dont l’un des fils conducteurs est que la financiarisation est la conséquence et non la cause de la situation de blocage de l’accumulation.

L’article commence par une présentation des notions de capital porteur d’intérêt et de capital fictif ainsi que celle de fétichisme de l’argent à un degré d’accumulation et de concentration financières qualitativement différentes de celles que Marx avait sous les yeux. Suivra un examen rapide des principaux processus qui ont justement nourri, à partir de la fin des années 1960, « l’accumulation financière » c’est-à-dire l’accumulation de capital composé de droits de tirage virtuels sur la plus-value actuelle et à venir, qui représentent un capital pour ceux qui les détiennent et en attendent un rendement mais sont du capital fictif sous l’angle du mouvement du capital comme un tout. Ces processus incluent le mécanisme de reproduction continue des dettes publiques une fois contractées, la centralisation l’épargne apportée par les systèmes de retraites par capitalisation (les fonds de pension) et le placement par les classes supérieures de revenus de la propriété et du capital non-consommés. L’accumulation financière a été concomitante de changements dans les rapports de force entre capital et travail nés des défaites de la classe ouvrières aux mains de Thatcher et de Reagan comme de celles de la bureaucratie soviétique en déclin. Le résultat en a été la libéralisation et la mondialisation du capital. Dans la dernière phase des années 2000 elles ont conduit à la mondialisation de l’armée industrielle de réserve et ouvert la voie à l’organisation de nouvelles configurations industrielles transnationales connues sous le nom de chaînes de valeur ou chaînes d’approvisionnement globales. Nommées global value chains (GVC) et en français chaînes de valeur mondiales (CVM), elles allient production propre et sous-traitance et sont à l’origine des profits élevés des très grands groupes industriels.

Le capital porteur d’intérêt nourrit une illusion d’autonomie à l’égard de ce qu’on peut nommer par commodité « l’économie réelle ». En fait il en reste toujours dépendant. La concrétisation des droits de tirage dépend de la production et de la réalisation de plus-value d’un montant suffisant pour satisfaire la masse de capital fictif qui y prétend. Elle pousse les actionnaires à exiger un contrôle toujours plus serré sur le niveau des profits et le versement des dividendes. Lorsque l’investissement et la croissance faiblissent les gestionnaires de fonds recourent à la spéculation et se lancent dans « l’innovation financière ». A mesure que le rythme de l’accumulation réelle s’est ralenti alors que la masse du capital fictif continuait à augmenter, l’échelle des opérations spéculatives et la diversité des titres de capital fictif émis sur les marchés se sont accrues. Dans les années 1990, la spéculation a concerné des marchés spécifiques, ceux des placements étrangers au Mexique et en Asie ; ceux des titres d’industries de croissance supérieure à la moyenne, notamment les actions des firmes de haute technologie (le Nasdaq) qui s’est effondré en 2001. Les années 1990 ont aussi vu le début d’un accroissement de l’endettement des ménages, notamment de leur dette hypothécaire. Celle-ci a fait un bond qualitatif dans les années 2000 à l’aide de montages financiers sophistiqués permettant l’occultation des risques et comportant l’émergence du shadow banking, système de crédit non réglementé auquel des filiales des grandes banques participent.

A la différence de 1929, la crise financière de septembre 2008 a vu la destruction seulement d’une fraction faible du capital fictif. En raison du sauvetage des banques à l’exception près de Lehmann, ainsi que de grandes sociétés d’assurance, la masse de capital fictif a continué à augmenter donnant lieu à deux phénomènes illustrant l’impasse du capitalisme dans le domaine financier. Le premier est le niveau des transactions sur les marchés des produits dérivés (en anglais derivatives), transactions parfaitement stériles économiquement et porteurs potentiels de crise. Le second est le mouvement de baisse jusqu’à zéro des taux d’intérêt, pas seulement celui des banques centrales que ceux surtout des marchés de titres de prêt (les marchés obligataires).

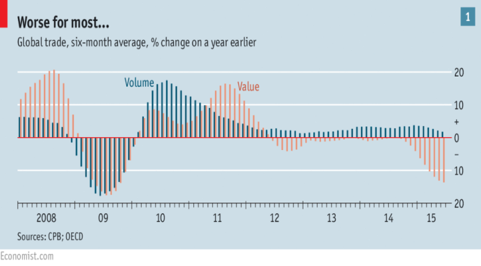

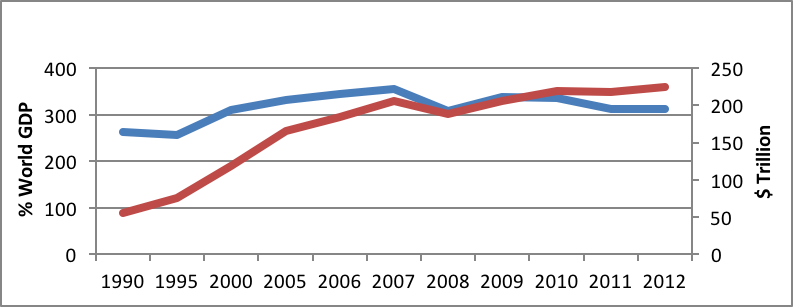

Deux indicateurs généraux du niveau de financiarisation

Le socle de la financiarisation est une accumulation très élevée de capital ayant la forme de capital porteur d’intérêt. Pour donner une idée du degré que cette accumulation a atteint aujourd’hui on peut faire appel à l’indicateur proposé par le McKinsey Global Institute. Les courbes de la figure 3 montrent la croissance à partir du début des années 1990, en trillions de dollars et en pourcentage du PIB mondial des quatre principales catégories d’actifs financiers, les actions, les obligations privées, les effets de dette publique et les dépôts bancaires, pour l’essentiel fait de lignes de crédit énumérées par l’intérêt. Il n’inclue pas la catégorie d’actifs nommés produits dérivés pour lesquels il y a des indicateurs spécifiques qu’on montrera plus loin. Il s’agit d’un indicateur ayant le statut de «proxy», la valorisation de marché (dans le cas des actions la capitalisation boursière) dans les principales places financières servant de base de calcul. Il dessine le mouvement de croissance de la masse de capital empruntant la voie de la valorisation sur des marchés financiers et fournit un ordre de grandeur du montant des droits de tirage potentiels sur la plus-value.

Figure 3 : Croissance des actifs financiers mondiaux en mille milliards (trillion) de dollars au taux de change de 2011 (axe de droite et courbe bleue) et en pourcentage du PIB mondial (axe de gauche et courbe rouge)

Source: McKinsey Global Institute, Financial Globalization, Retreat or Reset? 2013.

Comme on le constate, le rythme de croissance est impressionnant: un taux moyen composé de 9% entre 1990 et 2007 avec une forte accélération en 2006 et 2007 (+18%). En 2007 le rapport des actifs financiers au PIB mondial a atteint 376%3. Les vingt ans de croissance exponentielle sont stoppés par la crise financière de septembre 2008. Mais ensuite, tandis que la courbe bleue du PIB mondial baisse et reste étale la courbe rouge reprend son cours vers le haut, fût-ce à un rythme plus bas, ce que McKinsey nomme «un taux anémique de 1.9%»4. La chute de la capitalisation boursière dans les principales bourses et le recul des transactions sur les marchés obligataires privés ont été compensées au moins partiellement par leur hausse dans les économies «émergentes» et une croissance des effets de la dette publique estimée en 2011 et 2012 comme étant de l’ordre de 4.4 trillions (milliers de milliards) de dollars. Le rapport des actifs financiers au PIB mondial reste de 356%.

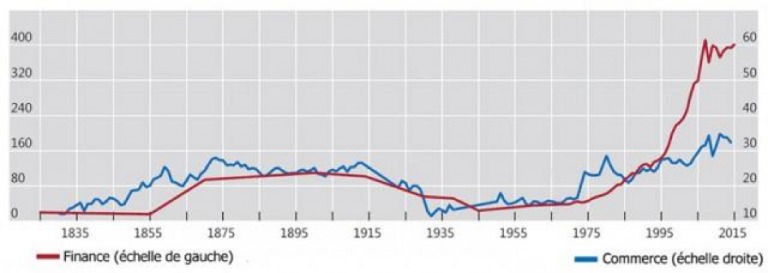

Un second indicateur a récemment été fourni par la Banque des règlements internationaux (BIR, en anglais BIS) dans son plus récent rapport annuel qui consacre un chapitre à l’état de la mondialisation5. Il s’agit de l’évolution sur une très, très longue période des échanges commerciaux et des flux financiers, mesurés par la somme des actifs et passifs financiers dans les comptes de capital de la balance des paiements des pays, soit principalement les flux d’intérêts et de dividendes (il y a aussi les royalties sur les brevets). Sur le plan des échanges de marchandises la «seconde mondialisation» dépasse définitivement la «première» avec la mise en œuvre du traité de Marrakech et l’entrée en fonction de l’OMC. En revanche les flux financiers connaissent une montée exponentielle au point que la Banque des règlements internationaux de Bâle (BRI) parle de «troisième mondialisation».

Source : http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2017e.pdf page 100.

Il est intéressant de constater que les flux financiers ont également atteint un plateau dont on donnera une explication plus loin.

Les actifs financiers sont du « capital fictif »

Avant d’en venir aux facteurs qui ont sous-tendu l’accumulation des actifs financiers représentée dans la figure 3, il faut bien en définir la nature. Pour les détenteurs de titres et les gestionnaires financiers les actifs financiers sont un «capital». Ils génèrent des flux de dividendes et d’intérêts et ils peuvent être vendus sur le compartiment du marché financier propre à chaque type d’actif. Les profits financiers, dit plus-values financières gagnées par des spéculations fructueuses sont devenus dans certains cas aussi importants que les flux de plus-value. Ce «capital» est fictif. Le terme est souvent récusé et vient de l’être une fois de plus par l’économiste marxiste grec Costas Lapavistsas dans une importante revue de langue anglaise6. Il est donc utile de bien comprendre de quoi il s’agit.

Parlant d’abord des actions, Marx écrit que celles-ci «représentent un capital réel: celui (des sociétés par actions) qui a été investi et qui fonctionne dans ces entreprises». Mais il ajoute tout de suite que ce capital «ne peut pas exister deux fois, une fois comme valeur-capital des titres de propriété, des actions, la seconde en tant que capital investi réellement. Il n’existe que sous cette dernière forme, et l’action n’est qu’un titre de propriété ouvrant droit, au prorata de la participation, à la plus-value ou surtravail que ce capital va engendrer »7. Dans le cas des titres de la dette publique, «le capital qui, aux yeux des gens, produit un rejeton (intérêt), ici le versement de l’Etat, demeure un capital fictif, illusoire. (…) la part des impôts annuels qui échoit (au détenteur de titres) représente l’intérêt de son capital, de la même manière que l’usurier reçoit une part des biens de son prodigue client, et pourtant, ni dans un cas ni dans l’autre, la somme d’argent prêtée n’a été dépensée comme capital»8. Le cas de figure auquel nous nous sommes habitués à penser depuis le rôle assumé par l’Etat à la sortie de la Seconde guerre mondiale, c’est-à-dire les emprunts à des fins d’investissement productif et de soutien au capital industriel, n’est pas envisagé par Marx. Mais depuis que se sont mis en place des processus où les dettes publiques n’ont pas eu vocation de s’éteindre, mais ont été reproduites de période en période, le caractère usuraire de l’endettement des États s’est progressivement réaffirmé, doublé d’une capacité des créanciers à dicter la politique des gouvernements des pays débiteurs.

Enfin il y a le crédit bancaire, (dans la terminologie de Marx «le crédit du banquier» par opposition au crédit à court terme lié à l’escompte des effets de commerce). Il s’agit du prêt de sommes en bloc ou d’ouverture de lignes de crédit consentis à un industriel en vue d’un investissement en capital constant comme en capital variable (usines, bureaux, équipement, intrants à la production, salaires). Le crédit est accordé pour une durée déterminée et il est appelé à s’éteindre à mesure que l’investissement rapporte de la valeur et de plus-value. Dans le cas du «crédit du banquier» les questions auxquelles Marx s’intéresse sont l’euphorie financière en fin d’expansion cyclique et l’excès de crédit, ce qu’on a nommé depuis les bulles financières. Les crises économiques qu’il analyse sont toujours aussi des crises bancaires, la vulnérabilité des banques tenant au fait que la création de crédit repose des «fonds propres» largement fictifs puisqu’ils sont composés pour une bonne part d’actions et de titres de dette. Il est déjà question d’ingénierie financière et de circulation interbancaire de titres: «entre eux les banquiers se règlent les assignations réciproques sur des dépôts qui n’existent pas, en faisant venir ces créances en déduction les unes des autres»9.

Fétichisme et « magie de l’argent » au XXIe siècle

Le niveau d’accumulation du capital fictif de même que le degré atteint dans le processus de centralisation-concentration des organisations capitalistes qui le détiennent, exigent de porter la plus grande attention à ce que Marx nomme le fétichisme de l’argent. Le chapitre 24 de la cinquième section du livre III du Capital commence par une phrase qui dit qu’avec «le capital porteur d’intérêt le rapport capitaliste atteint sa forme la plus extérieure, la plus fétichisée. Nous avons ici A-A’, de l’argent produisant de l’argent, une valeur se mettant en valeur elle-même, sans aucun procès qui serve de médiation aux deux extrêmes, (même pas) comme pour le capital marchand, la forme générale du mouvement du capital A-M-A’»10. Et Marx de poursuivre une page plus loin, «Le capital semble être la source mystérieuse et créant d’elle-même l’intérêt, son propre accroissement. (…) C’est donc dans le capital porteur d’intérêt que ce fétiche automate est clairement dégagé : valeur qui se met en valeur elle-même, argent engendrant de l’argent ; sous cette forme, il ne porte plus les marques de son origine. (….) L’argent acquiert ainsi la propriété de créer de la valeur, de rapporter de l’intérêt, tout aussi naturellement que le poirier porte des poires ». Les notions de fétichisme de la marchandise et de fétichisme de l’argent ont intéressé les philosophes marxistes11 mais pratiquement pas les économistes12 et quand ils l’ont fait c’est pour se concentrer (comme dans mon cas) surtout sur les traits rentiers du capital porteur d’intérêt auxquels soulignés dans la dernière phrase. C’est insuffisant.

Pour tirer pleinement partie de la notion de fétichisme de l’argent il faut revenir en amont dans son élaboration et sa formulation et se pencher sur ce Marx nomme «la magie de l’argent»13 et plus particulièrement sur les dernières pages du chapitre 4 du livre I du Capital dans la section qui porte sur « la transformation de l’argent en capital ». On y lit que «comme la valeur, devenue capital, subit des changements continuels d’aspect et de grandeur, il lui faut une forme propre au moyen de laquelle son identité avec elle-même soit constatée. Et cette forme propre, elle ne la possède que dans l’argent. C’est sous la forme argent qu’elle commence, termine et recommence son processus de génération spontanée». Et un peu plus loin :

«La valeur devient donc valeur progressive, argent toujours bourgeonnant, poussant et, comme tel, capital. Elle sort de la circulation, y revient, s’y maintient et s’y multiplie, en sort de nouveau accrue et recommence sans cesse la même rotation. A—A’, argent qui pond de l’argent, monnaie qui fait des petits — money which begets money — telle est aussi la définition du capital dans la bouche de ses premiers interprètes, les mercantilistes.»14.

Ces phrases doivent être maintenant lues à la lumière de la place occupée par Goldman Sachs, UBS et autre BNP-Paribas dans le capitalisme d’aujourd’hui. En 1867 le « représentant », le « support conscient » du mouvement au cours duquel le que le capital passe de A à A’ est le capitaliste industriel. C’est de lui que Marx dit que « le contenu objectif de la circulation A—M—A’, c’est-à-dire la plus-value qu’enfante la valeur, est son but subjectif, intime. Ce n’est qu’autant que l’appropriation toujours croissante de la richesse abstraite est le seul motif déterminant de ses opérations, qu’il fonctionne comme capitaliste, ou, si l’on veut, comme capital personnifié, doué de conscience et de volonté. La valeur d’usage ne doit donc jamais être considérée comme le but immédiat du capitaliste, pas plus que le gain isolé; mais bien le mouvement incessant du gain toujours renouvelé »15.

En 1867 ce qui comptait et l’emportait était le «cycle complet» du capital, celui au cours duquel A grossit, croît et atteint A’, en passant par le mouvement A-M-P-M’-A’16. Aujourd’hui, non seulement le «cycle court» A-A’ occupe le devant de la scène, mais c’est d’opérations réussies de spéculation que le succès des gestionnaires financiers dépend pour faire passer leur portefeuille de A à A’ autant que de flux de dividendes et d’intérêts. Le « fétiche automate », le mouvement de «l’argent engendrant de l’argent» paraissent être le produit des marchés financiers comme tels, d’où «l’exubérance excessive» (Allan Greenspan) ou «l’hybris» des traders. Sur certains marchés comme celui des produits dérivés qu’on examinera vers la fin de l’article, la distance par rapport à l’économie réelle est si grande que les nouvelles de celle-ci n’y ont pas d’effet. Les intervenants vivent en pure lévitation.

Les étapes de l’accumulation du capital porteur d’intérêt

Dans trois chapitres portant le titre «capital-argent et capital réel» de la Cinquième section du livre III, Marx nous invite à étudier le mouvement spécifique de l’accumulation du capital-argent/capital de prêt par opposition à ce qu’il nomme «l’accumulation véritable de capital»17. Au moment où il l’étudie le mouvement est lié au cycle économique: une partie du capital accumulé par les capitalistes industriels dans la phase d’expansion veut pendant la période de crise et de récession se valoriser comme capital de prêt. Il ajoute un peu laconiquement que «l’accumulation de capital argent peut être «le résultat de phénomènes qui accompagnent l’accumulation réelle mais en diffèrent totalement»18. Ce qui était au XIXe siècle un fait conjoncturel est devenu dans le cas du capitalisme actuel un trait structurel, né d’abord des rapports impérialistes «Nord-Sud» et des nouveaux mécanismes institutionnels de transformation de salaire en capital au moyen des systèmes de retraite par capitalisation.

Après la longue interruption de la grande dépression des années 1930 et de la seconde guerre mondiale, l’accumulation de capital de prêt a recommencé à Londres entre 1965 et 1973 sur le marché dit des «eurodollars», les FMN (Firmes multinationales américaines) américaines venant placer leurs profits industriels non réinvestis auprès de banques, américaines et européennes que britannique, jouissant d’un statut «off-shore».

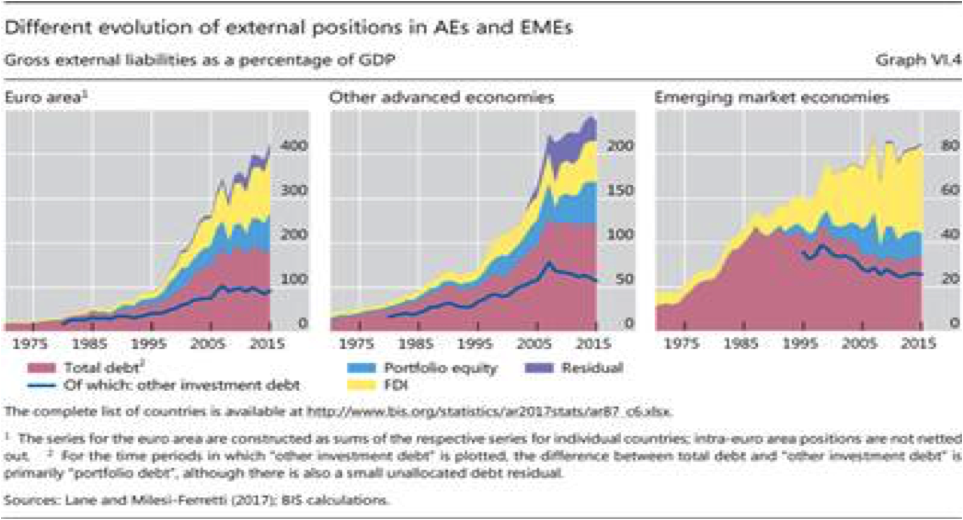

La phase suivante a vu l’afflux à Londres de la rente pétrolière, premier cas contemporain renouant avec le XIXe siècle, de revenus rentiers fondés sur la propriété de ressources naturelles19 venant fortifier les positions de la finance. Puis à partir de 1976, le recyclage par ces banques réunies en consortium des «pétrodollars» placées à la City par les monarchies du Golfe sous la forme de prêts à des pays subordonnés économiquement et politiquement à l’impérialisme en Amérique latine et en Afrique. Les gouvernements ont été incités à emprunter à un taux d’intérêt variable à un moment où il était très bas et apparemment très favorable aux débiteurs et se sont trouvés quelques années plus tard pris dans un piège. La hausse simultanée en 1981 des taux d’intérêt américains et du taux de change du dollar exigée par le changement du mode de financement du déficit du budget fédéral par l’émission de bons du Trésor (les T-bonds) sur le marché obligataire a précipité la «crise de la dette du tiers-monde» dont le premier acte a été la crise mexicaine de 1982. Le changement du mode de financement budgétaire américain a eu d’importantes conséquences pour les pays avancés impérialistes. Pour les pays néocoloniaux et coloniaux ses effets ont été ravageurs. Les dettes, à commencer par celle du Mexique, n’ont jamais pu être complètement remboursées, mais reproduites d’année en année moyennant le service de la dette20. Elles sont aussi devenues un formidable levier pour imposer aux pays du Tiers monde les politiques de démantèlement du secteur public («l’ajustement structurel») ainsi que la libéralisation des mouvements de capitaux. Dans le rapport annuel 2017 de la BRI on trouve une figure intéressante qui présente un indicateur du degré d’ouverture financière et la composition du passif du compte financier de la balance des paiements par grands groupes de pays. On voit que dans les pays dits « émergents » qui ont longtemps eu, à l’exception de la Chine, un statut clairement semi-colonial, en raison de la dette et des «réformes structurelles» codifiées dans le «consensus de Washington», l’ouverture financière s’est faite sous l’effet du service de la dette plus tôt et de façon plus importante que dans les pays avancés. Plus loin nous reviendrons sur cette figure pour expliquer l’évolution des paiements liés aux investissements directs à l’étranger (la masse en jaune).

Figure 5 : Niveau et composition du passif du compte financier extérieur (liabilities)

pour trois groupes de pays 1972-2015

Source : BIS Annual Report 2017, chapitre7 sur la globalisation.

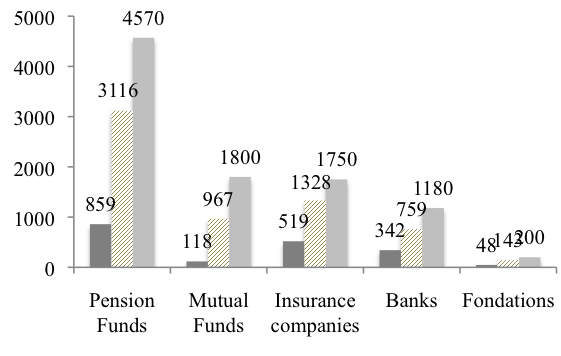

La phase paroxystique de la crise de la dette mexicaine a aussi vu le début de l’essor de la dette fédérale américaine. Il est attribué à juste titre aux programmes militaires de Reagan (le «keynésianisme militaire»), mais il a également correspondu au moment où il devenait impératif pour les systèmes de retraite par capitalisation étatsuniens, les fonds de pension et les mutual funds, de se voir ouvrir des possibilités de placement à grande échelle. Ils entraient dans leur phase de maturité et commençaient à devoir faire face au début du départ en retraite des bénéficiaires des plans. Il fallait que la «capitalisation» nécessaire au service des retraites se matérialise sur une grande échelle. La figure 6 montre la croissance de la masse d’actifs détenus par les investisseurs financiers institutionnels dans la foulée des réformes Volcker.

Figure 6 : Actifs financiers détenus par différents types d’investisseurs financiers aux Etats-Unis en 1980, 1990 et 1994

Source : A. Mérieux et C. Marchand, Revue d’économie financière, 1996

C’est ici qu’il faut bien expliquer la signification de la centralisation de l’épargne des salarié·e·s entre les mains des banques, des sociétés d’assurance et des fonds. Personne ne l’a fait plus clairement que Marx. Il vaut mieux le citer que le paraphraser. C’est ce qui est fait ici en soulignant simplement les rapports qui sont ignorés ou même soigneusement occultés dans la plupart des débats.

«La caisse d’épargne est la chaîne d’or par laquelle le gouvernement tient une grande partie des ouvriers. Ceux-ci ne trouvent pas seulement de cette manière intérêt au maintien des conditions existantes. Il ne se produit pas seulement une scission entre la partie de la classe ouvrière qui participe aux caisses d’épargne et la partie qui n’y prend point part. Les ouvriers mettent ainsi dans les mains de leurs ennemis mêmes des armes pour la conservation de l’organisation existante de la société qui les opprime. L’argent reflue à la Banque nationale, celle-ci le prête de nouveau aux capitalistes et tous deux se partagent le profit et ainsi, à l’aide de l’argent que le peuple leur prête à vil intérêt – et qui ne devient un levier industriel puissant que grâce à cette centralisation même –, ils augmentent leur capital, leur domination directe sur le peuple »21.

La titrisation des bons du Trésor, ainsi que par la levée des contrôles sur les mouvements d’entrée et sortie de capitaux a provoqué l’afflux vers New York de capitaux en quête de placements venant du Japon et d’Amérique latine. Le marché secondaire de la dette fédérale est devenu aussi important que celui des titres et a donné une nouvelle impulsion à la place de Wall Street, encore accentuée par l’abrogation de règles sur le rapatriement des bénéfices des multinationales étatsuniennes.

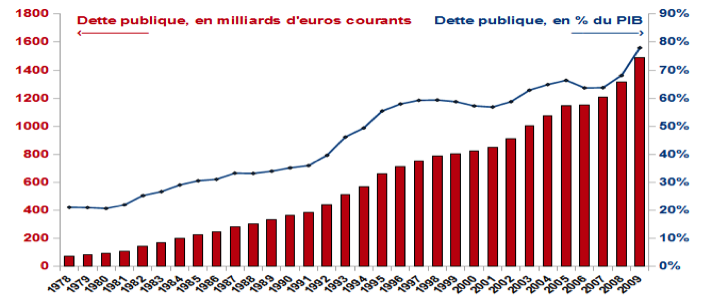

La libéralisation des mouvements de capitaux et des marchés financiers ne pouvait pas se limiter aux Etats-Unis et aux pays du Tiers monde contraints de s’y plier du fait de leur endettement. La titrisation des bons du Trésor a vite fait des adeptes. Plutôt que d’imposer le capital et les ménages à revenus élevés on leur emprunte, créant un processus de transfert au bénéfice des banques et des fonds de placement par le service des intérêts de la dette publique. Le processus a été mené en France par Laurent Fabius et Pierre Bérégovoy. La substitution de l’impôt par l’emprunt pour les revenus élevés a aussi eu pour objet de renforcer la place financière de Paris en la dotant de marchés primaires et secondaires de la dette publique très actifs qui ont attiré les fonds de placement anglo-saxons. Le service des intérêts de la dette deviendra à la fin des années 1990 le second poste budgétaire de l’Etat. Entre 1991 et 1996 sous l’effet d’un taux de croissance faible, inférieur à celui des taux d’intérêt, le mécanisme de croissance cumulatif nommé la «boule de neige de la dette» a été lancé22.

Figure 7 : Évolution de la dette publique française (1978-2009)

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_publique_de_la_France

On voit ensuite pour la France les conséquences sur le montant de la dette des mesures de sauvetage des banques et des groupes de l’automobile au moment de la crise économique et financière de 2008. La croissance de la dette est relancée à partir de 2009 de sorte qu’entre 2012 et 2015, avant que les taux d’intérêt ne commencent à baisser, le service de la dette est carrément devenu le premier poste budgétaire de la France.

Satisfaire les détenteurs de droits de tirage alors que la croissance faiblit

Répétons une fois encore que les actions et les bons du Trésor sont des titres donnant droit à la perception de dividendes et d’intérêts. Il s’agit de droits potentiels, virtuels, dont le caractère effectif dépend de l’accomplissement sur une échelle suffisante élevée – une échelle qui corresponde à celle des droits accumulés – du cycle complet (A-M-P-M’-A’) de valorisation des capitaux engagés dans la production. Il faut qu’un montant suffisant de surtravail ait été d’abord produit et ensuite réalisé moyennant la vente des marchandises produites pour que les prétentions des possesseurs de titres soient satisfaites. Ceci dépend à chaque étape du fonctionnement systémique du capitalisme, de son mouvement comme un tout. J’ai fait une tentative initiale pour en définir le moment actuel dans l’article de février : achèvement du marché mondial, domination de technologies qui éliminent le travail et augmentent la composition organique du capital, coût de l’énergie et des matières premières auquel « l’extractivisme » bien étudiée en Amérique latine a répondu par une exploitation toujours plus éhontée, enfin l’impact du changement climatique.

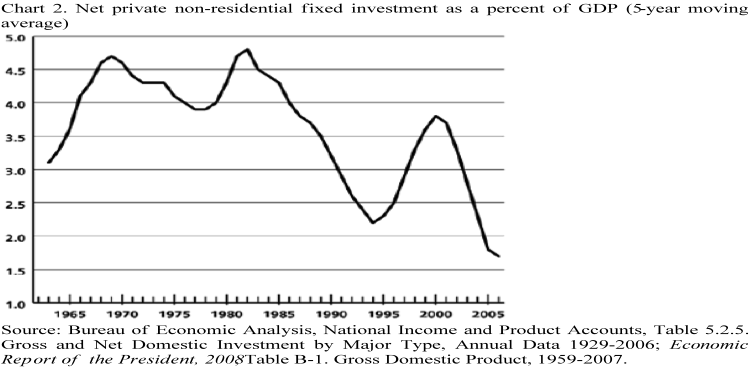

Avant même qu’on en arrive là, l’accumulation de droits de tirage s’est accélérée (voir la figure 3) alors que l’économie capitaliste perdait déjà son dynamisme dans les pays industrialisés. La baisse du taux de croissance de l’investissement, ici pour les Etats-Unis (figure 8) en est un indicateur.

Figure 8 : Etats-Unis : investissement privé non-immobilier en pourcentage du PIB

(moyenne glissante sur 5 ans)

John Bellamy Foster and Fred Magdoff, The Great Financial Crisis: Causes and Consequences, Monthly Review Press, New York, 2009

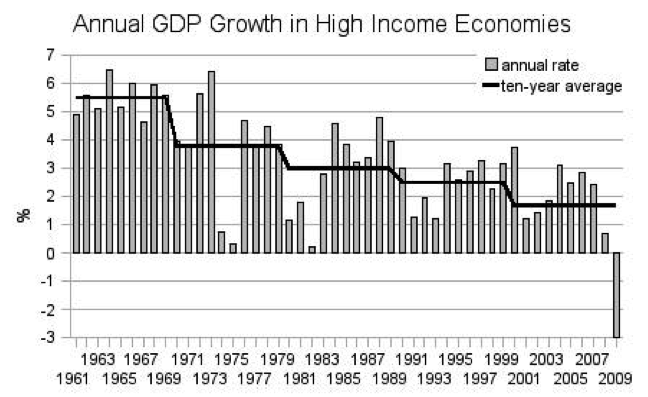

Celui de la croissance du PIB des pays industrialisés (figure 9) en est un autre23. L’intérêt de cette figure est de comporter un découpage en sous-périodes de 10 ans, qui montre bien le ralentissement de sous-période en sous-période de ce qui a néanmoins été la plus longue phase interrompue d’expansion de l’histoire du capitalisme24. On y lit deux moments de forte baisse en 1974-1975 et en 1982-1982 lors des deux temps de la récession qui a mis fin au «régime d’accumulation fordiste», ainsi qu’un fléchissement moins important au début des années 1990 (double crise boursière et immobilière au Japon, baisse de l’immobilier avec répercussions sur les banques aux Etats Unis) et puis en 2000-2001 lors de la crise boursière du Nasdaq, mais il faut attendre 2008-2009 pour qu’on passe sous la ligne zéro. Dans son article du mois d’août, Michel Husson a détaillé ces indicateurs pour la France.

Figure 9 : Croissance du PIB dans les économies avancées, taux annuel et moyenne sur 10 ans

Source : Cédric Durand et Philippe Léger, Review of Radical Political Economy, 2014

Un volume de la plus-value en hausse, mais insuffisant face aux prétentions de la finance

Dans sa recension de Finance Capital Today, Husson questionne l’idée que j’ai avancée, selon laquelle «la plus-value globale baisse et qu’il y a une situation de pénurie croissante de plus-value ou survaleur est contestable». Il offre, sans vraiment expliquer son mode de calcul, «une estimation statistique, certes peu ‘sophistiquée’ du volume de plus-value (qui) montre qu’on ne peut pas parler de baisse tendancielle. L’impact de la crise est déjà effacé aux Etats-Unis où le volume de plus-value ainsi mesuré repart à la hausse, alors qu’il plafonne en Europe.»

Figure 10 : Estimation de la croissance du volume de plus-value faite par Michel Husson

Source : Michel Husson http://alencontre.org/economie/le-capital-financier-et-ses-limites-autour-du-livre-de-francois-chesnais.html

L’impact de la crise est-il vraiment effacé aux Etats-Unis? On peut sérieusement en douter. Quoi qu’il en soit deux pages plus loin il écrit un peu différemment que « la thèse centrale de Finance Capital Today permet de comprendre pourquoi la crise dure. La financiarisation de l’économie équivaut à une inflation de droits de tirage potentiels sur la plus-value actuelle et à venir, mais qui excédent la capacité du système à produire autant de plus-value. La crise peut alors s’interpréter comme un rappel à l’ordre de la loi de la valeur: le capitalisme ne pouvant tout simplement pas distribuer plus de plus-value qu’il n’en produit, une partie de ce capital fictif devait être dévalorisé. Mais, pour reprendre la formule de Chesnais, on n’a pas laissé la crise ‘suivre son cours’ (run its course) ».

Les remarques de Michel Husson me permettent de mieux expliquer ma position. S’il y a eu une hausse du volume de la plus-value, ce qui ne veut pas dire une hausse de son taux par rapport au capital engagé, le trait saillant de moment actuel du capitalisme est l’insuffisance chronique de ce volume relativement à la masse de droits de tirage25. La montée de la financiarisation a eu lieu dans le contexte du mouvement de fléchissement du flux de plus-value dont les figures 7 et 8 sont des indicateurs parmi d’autres.

La concentration bancaire mondiale et ses assises spécifiques

Pour les groupes industriels et les très grandes banques en mesure d’y recourir une des réactions, pour ainsi dire spontanée, au ralentissement du rythme de la production de plus-value, a été de procéder à des fusions-acquisitions (M&A pour mergers and acquisitions en anglais), c’est-à-dire l’acquisition d’entreprises ou de banques plus petites ou plus faibles et la fusion avec des rivaux plus ou moins de même niveau. Marx nomme ce processus «centralisation du capital» par opposition à «la concentration qui se confond avec l’accumulation» où l’entreprise grandit sous l’effet du réinvestissement des profits26.

La «concentration de capitaux déjà formés, la fusion d’un nombre supérieur de capitaux en un nombre moindre» se fait aussi bien par le «procédé violent de l’annexion, certains capitaux devenant des centres de gravitation si puissants à l’égard d’autres capitaux, qu’ils en détruisent la cohésion individuelle et s’enrichissent de leurs éléments désagrégés» que du moyen «plus doucereux» de fusions négociées entre actionnaires27. Les «plans de restructuration» avec licenciements et déqualification des travailleurs en sont la principale composante. Sous l’effet de la libéralisation des flux financiers, des échanges et des investissements directs, la centralisation/concentration du capital a procédé simultanément au plan national et au niveau international. Elle a abouti à la formation d’oligopoles mondiaux dans l’industrie et les services mais aussi dans les activités bancaires.

Ce qui caractérise le secteur bancaire est le degré de concentration pas seulement des banques mais des marchés les plus importants sur lesquels elles opèrent. Là où d’autres oligopoles mondiaux, par exemple celui de l’automobile, se déploient sur les marchés de tous les pays, l’oligopole bancaire opère sur une poignée de places financières, voire une seule. Il faut d’abord s’entendre sur le mot «banque». Ce sont des groupes financiers à activités multiples, très exactement des «conglomérats financiers à dominante bancaire», la BRI définissant les conglomérats financiers comme des «ensembles de sociétés sous un contrôle commun dont les activités consistent dans la prestation de services significatifs dans au moins deux secteurs financiers distincts (la banque, la gestion d’actifs et l’assurance)»28. Les gouvernements ont aidé le mouvement de concentration, soit par des politiques délibérées comme en France29, soit par commodité en octroyant l’accession au marché primaire des bons du Trésor à une poignée de banques seulement. Depuis 2012 on reconnait l’existence de 28 banques dites «systémiques», dont la dimension et la densité des relations avec d’autres banques sont telles que leur défaillance peut déclencher, comme dans le cas de Lehmann, une crise financière mondiale. Leur nombre a ensuite été porté à 30.

Ce chiffre ne reflète pas la situation complétement. En raison de la très grande concentration de marchés clefs, il y a en quelque sorte un «oligopole dans l’oligopole» fait d’une quinzaine voire d’une douzaine de banques qui y opèrent. Le cas le plus extrême de concentration est celui du Libor de Londres où se fixe le niveau du taux d’intérêt interbancaire sur lequel se cale celui des autres places financières dans le monde. Depuis 2012, les autorités judiciaires américaines et britanniques ainsi que la Commission européenne ont enquêté pour manipulation du marché et infligé des amendes à onze banques: Bank of America, BNP-Paribas, Barclays, Citigroup, Crédit suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Royal Bank of Scotland et UBS30 Dans le cas des marchés des changes, la BRI rapporte qu’en 2016 77% des opérations de change étaient concentrées dans cinq places financières, Londres, New York, Tokyo, Hong Kong et Singapour31. A Londres, Deutsche Bank, Barclays et UBS assurent la majeure partie des transactions. Enfin il y a les positions dominantes occupées sur les marchés de produits dérivés par le même groupe de banques dont nous parlerons plus loin.

Une fois ce constat fait et l’explication de cette très forte concentration donnée, restent les conclusions qu’on en tire. François Morin notamment attribue à l’oligopole bancaire un pouvoir extrêmement grand. Dans une conférence donnée lors de la parution de L’hydre mondiale il a soutenu que «la position dominante des banques leur confère la capacité de fixer le prix de l’argent»32. Ceci est démenti par la baisse continue des taux d’intérêt dont il sera question plus loin. Puis il y a les rapports finance-industrie. Dans son livre le plus récent, il écrit que «dans un monde où la finance a globalisé ses activités, la firme industrielle fait figure de dominée, tandis que les acteurs financiers sont en position de dominants»33, apportant comme seul argument la transformation des produits dérivés d’instruments de couverture de risque nécessaires aux opérations des entreprises en instruments spéculatifs porteurs de forts risques financiers systémiques. C’est-là simplifier fortement les mécanismes de financiarisation des groupes et minoriser singulièrement la puissance des sociétés transnationales (STN).

La financiarisation des groupes industriels

Dans l’industrie manufacturière, l’énergie, les mines et le secteur des services, la libéralisation et la déréglementation ont permis la formation d’oligopole mondiaux, dont certains sont marqués par un degré de concentration encore plus élevé que celui du secteur bancaire. C’est le cas bien sûr pour les géants de l’Internet. De même, d’autres oligopoles que les banques méritent d’être nommées des hydres, notamment ceux de l’agrochimie et de l’agrobusiness34. La financiarisation des groupes industriels largo sensu est d’abord tout bonnement leur identité «d’acteurs financiers», l’importance de leurs portefeuilles d’actifs et l’ampleur de leurs opérations sur les marchés financiers. Le travail de référence français est celui ancien de Claude Serfati35, ce type de sujet de recherche ayant été éliminé des universités françaises. Dans une étude plus récente une chercheuse a calculé pour les entreprises américaines le ratio de revenus financiers – intérêts, dividendes et profits spéculatifs (capital-market-investment gains) – à leurs flux de trésorerie (cash flows)36 et en a constaté la hausse de 20% en 1980 à 60% en 200137.

La dimension de la financiarisation des groupes industriels qui a reçu le plus d’attention académique, a été l’introduction voici vingt ans du paradigme managérial dit de la «corporate governance» (gouvernement d’entreprise) tourné vers la maximisation de la valeur actionnariale (shareholder value). Il consacre la prééminence des actionnaires et fait du niveau des dividendes et du cours des actions en bourse le principal objectif des entreprises. Il a vu la mise en place de critères d’évaluation des performances adaptés à cette fin, accompagnés d’instruments de fidélisation des dirigeants, notamment leur rémunération en stock-options. Il s’agit d’une «domination» non des banques mais de tous les investisseurs; les hedge funds étant les plus actifs dans la surveillance des évaluations.

Un mot sur les rachats des titres en bourse. Les dividendes dépendent des profits, donc de l’efficacité de l’exploitation et du marketing. Mais le cours des titres dépend pour une part sur des techniques strictement financières. Lorsqu’un investisseur achète les actions d’une entreprise, c’est pour empocher des dividendes, mais aussi en retirer un gain au moment de la revente. Tant la hausse du montant du dividende par action que celle du niveau de son cours peuvent être obtenus par le rachat par une société cotée de ses propres actions, suivi de leur annulation. Cette technique de réduction du nombre des actions pour en augmenter le gain potentiel pour ceux qui les détiennent porte le nom de relution38. La baisse des taux d’intérêts a permis aux groupes cotés d’emprunter à très bas prix et donc d’accentuer leur recours à cette pratique.

Les chaînes de valeur globales

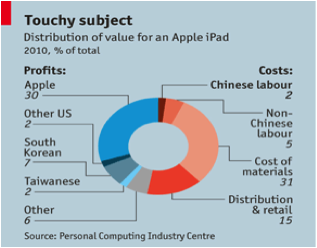

Cependant le niveau des dividendes ne peut pas reposer simplement sur des artifices. Il exige la production et l’appropriation de plus-value. A la faveur de la libéralisation et de la déréglementation, les groupes issus de la centralisation/concentration du capital se sont servis des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour créer des formes organisationnelles à leur seule portée. Ce sont les chaînes de valeur mondiales (CVM). Construites par très grands groupes oligopolistiques elles leur permettent d’approprier et centraliser des quantités de plus-value créées dans des entreprises plus petites placées en position de sous-traitance à différents points du globe39. Le terme désigne l’organisation par groupes transnationaux (les sociétés transnationales ou STN) d’une division internationale du travail entre des filiales et des sous-traitants aux étapes P-M’ du circuit du capital, allant de la création d’un modèle (design) à sa production et à sa distribution. La conception se fait dans les pays centraux, la production située, moyennant sa sous-traitance dans les pays où l’armée industrielle de réserve est à la fois abondante et sans défense et la commercialisation se fait dans ceux où il y a une demande finale. Des logiciels de gestion de l’information et des ordinateurs de plus en plus puissants ont réduit le coût et accélérer la vitesse de la coordination d’activités entre sites de production. La conteneurisation, la standardisation et l’automatisation du transport des marchandises ont en fait de même pour la circulation des marchandises. Samir Amin parle de façon imagée d’une situation où les monopoles-oligopoles «ne sont plus des îles, fussent-elles importantes, dans un océan de firmes qui ne le sont pas, mais un système intégré (dans lequel) les petites et moyennes entreprises et même de grandes entreprises (…) sont enfermées dans des réseaux de moyens de contrôle mis en place en amont et en aval des centres oligopolistiques»40.

La CNUCED estimait en 2013 qu’environ 80% du commerce mondial se fait dans le cadre d’échanges se déroulent dans des CVM organisées par les sociétés transnationales41. Dans son commentaire de la case «économies émergents» de la figure 5 montrée plus haut, la BRI voit dans l’essor des CVM une des explications principales de l’importance des IDE dans le passif du compte capital des économies «émergentes»42. Leur montant a un peu reculé depuis43, offrant un élément d’explication de l’évolution en fin de période des courbes de la figure 2.

Le degré d’asymétrie des rapports entre les oligopoles et les sous-traitants et l’importance de l’appropriation de plus-value produite par les derniers permettent de parler des CVM comme une forme de gestion propre à la financiarisation. Les chaînes de valeur les plus massives sont celles construites pour une large gamme de produits de consommation par les très grands groupes de distribution en position de contrôle à l’accès au marché final (ce qu’on nomme le monopsone). Elles peuvent être mondiales comme pour Wal-Mart ou continentales comme pour Carrefour. Dans un secteur industriel comme l’habillement les grandes marques (Zara, Mango, HM) fonctionnent typiquement en mode CVM. Les chefs de file se concentrent exclusivement sur le design, le marketing et le réseau de distribution. En bout de chaînes on trouve des capitalistes locaux adeptes de l’exploitation forcenée. Le Bangladesh, où de très graves accidents du travail ont eu lieu (catastrophe du Rana Plaza en 2013) en est l’exemple par excellence. Les travailleurs sont dans le cas des pays asiatiques très majoritairement des femmes. Partout leurs salaires sont très inférieurs au niveau moyen national.

Figure 11 : Distribution de la valeur d’un iPad Apple en 2010

Dans l’électronique l’entreprise à la fois phare et la mieux étudiée est Apple au point de permettre à des chercheurs de dessiner la figure 11. Il n’est pas surprenant que le niveau des cours de l’action Apple soit toujours dans le groupe de tête du Dow Jones. Dans l’électronique les sous-traitants peuvent être eux-mêmes de très grosses entreprises. C’est le cas du groupe Taïwanais Foxconn qui est la plus grosse entreprise d’assemblage électronique du monde et fournisseur de toutes les plus grandes marques du secteur : Apple mais aussi Sony, HP, Dell, Nintendo, Nokia, Motorola, Microsoft). Dans son usine de Longhua à Shenzhen ce sont entre 250’000 et 300’000 travailleurs et travailleuses qui connaissent des conditions de travail et de vie militarisées44.

Si le développement des chaînes de valeur globales ne se poursuit pas au-delà du niveau actuel ainsi que les derniers chiffres suggèrent, la satisfaction des exigences des actionnaires supposera de trouver les moyens d’augmenter le taux d’exploitation domestique au-delà de ce que cela a été déjà fait.

Il faut maintenant se tourner de nouveau vers les titres de crédit dont le rendement prend la forme d’intérêts et examiner la première étape d’une évolution où les performances des gestionnaires de fonds ont dépendu de façon croissante de la réussite de leurs opérations spéculatives. Sur 25 ans cette évolution a vu de nouveaux titres de crédit venir s’ajouter aux actifs « classiques » et les « formes les plus dégénérés d’actifs paraître être la source de leur propre augmentation »45.

Le contenu économique de la spéculation a été parfaitement défini par Hilferding: «alors que la classe capitaliste en tant que telle s’approprie une partie du travail du prolétariat sans équivalent et obtient son profit de cette manière, les spéculateurs ne gagnent que les uns sur les autres. Les affaires, c’est l’argent des autres »46. La nature économique des opérations spéculatives est toujours celle d’un jeu à somme nulle. La perte de l’un est le bénéfice de l’autre. D’où le caractère de marqueur de la santé du capitalisme de l’ampleur de ses opérations.

La croissance des dettes des ménages et leur titrisation

Revenons à la figure 3. Derrière la croissance de la courbe rouge, il y a surtout aux Etats Unis, à partir des années 1990 et plus encore dans les années 2000, celle des prêts aux ménages, notamment les prêts hypothécaires. Le contexte financier est celui de la quête de nouvelles opportunités de placement exigée par le reflux à Wall Street de capitaux échaudés par les crises asiatique et russe.

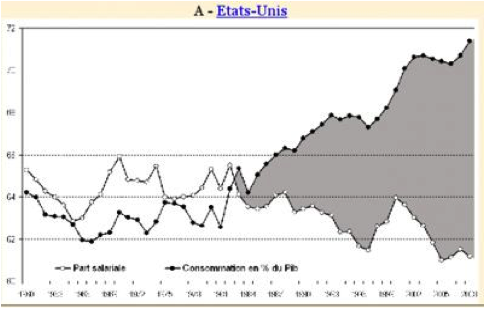

Sur le plan économique il est celui du début de la baisse de la part des salaires dans le PIB des pays industriels sous l’effet de la libéralisation des échanges et des investissements et de la concurrence instaurée entre travailleurs de pays à pays, ce qu’on a nommé aux Etats-Unis l’instauration du «China wage» comme étalon des salaires. Il fallait soutenir la demande et permettre aux salariés, désignés désormais du nom de «classe moyenne», de continuer à connaître au moyen du crédit le niveau de vie auquel ils étaient habitués. Les marchés financiers étatsuniens se sont acquittés de cette tâche et le crédit aux ménages a fait pendant un temps les beaux jours du capital porteur d’intérêt. Alors que la consommation reste étale en Europe, elle connaît une croissance spectaculaire aux États-Unis.

Figure 12 : Part des salaires et de la consommation dans le PIB aux Etats-Unis

Source : Michel Husson Le capitalisme toxique, Inprecor n° 541-542, septembre-octobre 2008 http://hussonet.free.fr

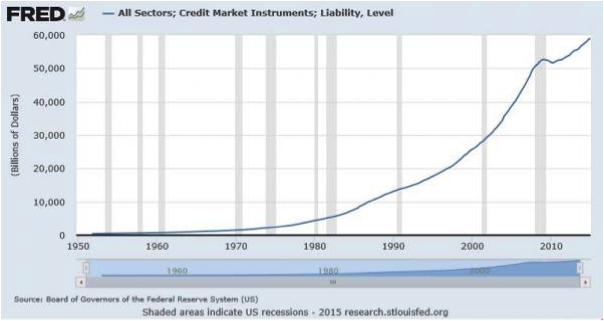

Le formidable essor du secteur immobilier n’aurait pas eu lieu sans la création de nouveaux types de titres pour rendre les prêts hypothécaires facilement négociables. A partir de 1990, et plus encore dans les années 2000, des titres de dette négociable (credit market debt) ont connu une très forte croissance, dont la figure 14 plus bas montre l’allure. Ils incluent d’autres titres que ceux afférant aux hypothèques, mais ce sont ceux-ci qui commandent la courbe. A Wall Street l’épicentre de crise financière va se déplacer. Le krach du marché des titres d’entreprises de haute technologie (le Nasdaq), qui se produit en 2000-2001 avec l’éclatement de la bulle spéculative autour des valeurs dot.com, a été une crise boursière «classique» assez facilement circonscrite. En se déportant à partir de 2003 massivement vers le marché des prêts hypothécaires, en y étendant la titrisation moyennant une ingénierie financière toujours plus complexe les investisseurs ont créé les conditions d’un tout autre type de crise. La mondialisation financière ainsi que l’opacité des titres et des intervenants vont donner au terme «systémique» un nouveau contenu.

A la différence des titres de la dette émis par une seule institution (le Trésor), l’émission des titres hypothécaires a été extrêmement décentralisée. Il a été le fait de banques locales et de sociétés immobilières. Elles se défaisaient de leurs titres auprès de banques plus grandes, dont les cinq banques d’investissement new-yorkaises, mais aussi de deux sociétés hypothécaires gouvernementales, Fannie Mae et Freddie Mac47. Celles-ci les vendaient à leur tour à des fonds de placement à risque (les hedge funds) et à partir de 2005-2006 aux filiales à risque d’autres grandes banques (cas de BNP Paribas)48 ou même des banques de toute confiance des Länder allemands. A la différence des titres publics on a eu affaire à des titres ayant la nature de produits dérivés de ce qu’on nomme un sous-jacent (marchandise, devise, prêt), ainsi que cela sera expliqué plus loin. En l’occurrence les sous-jacents des nouveaux produits étaient les prêts hypothécaires, dont leur nom de mortgage-backed securities (MBS). Même en tant que produits dérivés, il s’agissait de titres composites particulièrement opaques. Les MBS étaient de surcroît des produits dits «structurés» mêlant des actifs classés selon différents niveaux de risques.

Les filiales spécialisées créées par les grandes banques ont fait des assemblages de prêts aux niveaux de risque différents. Les tranches super senior ou senior étaient les plus sûres, les tranches juniors plus exposées et donc mieux rémunérées et les effets subprime résultant de prêts à des emprunteurs dits NINJA49 l’étaient encore mieux mais avec de très hauts risques. Ils les ont proposé ces titres tout à fait opaques aux investisseurs et aux épargnants y compris à ceux dans leurs propres agences des titres composites. L’ensemble des transactions étaient faites (comme elles continuent toujours à se faire sur les marchés de produits dérivés) de gré à gré entre traders (ou OTC, abréviation du terme anglais «over the counter»)50.

Malgré les notes qui leur ont été données par les agences (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratings), dans le cas des investisseurs les acheteurs ont cherché à se protéger. Ils ont acheté auprès des grandes sociétés d’assurance une autre catégorie de produit dérivé, dite «sur événement de crédit» plus connue sous son nom anglais credit default swaps (CDS). L’acheteur de protection verse une prime ex ante annuelle au vendeur de protection qui promet de compenser ex post les pertes de l’actif de référence en cas d’événement précisé dans le contrat. Le vendeur de cette protection sur un événement qui lui semble par définition peu probable n’est pas obligé de mettre de côté des fonds pour les garantir. Il reçoit des primes périodiques et si « l’événement de crédit » n’a pas lieu il encaisse des profits jusqu’à la fin du contrat. Dans le cas contraire d’un il est contraint de faire ce qui est nommé un « paiement contingent ». Si la protection a été vendue à de nombreux acheteurs il peut être d’un montant très élevé.

Ainsi la vente de CDS sur les titres hypothécaires a mené en 2008 la plus grande société d’assurance américaine, American Insurance Group (AIG), au bord de la faillite et obligé le gouvernement fédéral à financer son sauvetage à hauteur de 85 mille milliards (billion) de dollars. Warren Buffett avait nommé dès 2002 les CDS «armes de destruction massive» et George Soros dit en 2006 que «les risques présentés par les dérivés échangés de gré à gré ne sont pas pleinement compris même par des investisseurs sophistiqués dont moi-même».

Tels sont les actifs auxquels les agences de notation atribuent des notes positives. Une étude de la Banque de France explique de façon très claire pourquoi elles sont intervenues. On y lit que «par construction, le fonctionnement et la valeur des produits structurés sont difficiles à comprendre pour un investisseur». Afin de les aider à vendre les MBS, les banques engagées dans leur production ont demandé aux agences de leur attribuer une note tout comme pour les titres émis par les Etats. Les agences étaient censées avoir réuni et contrôlé l’information concernant le niveau de risque des prêts «packagés» dans chaque type d’actifs. Le processus comportait ce que l’étude nomme poliment «deux faiblesses importantes». D’abord, le modèle utilisé pour noter les produits structurés était identique à celui utilisé pour les produits obligataires traditionnels, alors que les risques étaient d’un tout autre ordre. Ensuite les agences se sont considérées comme uniquement responsables de l’évaluation du risque de crédit et non de celle du risque de liquidité des vendeurs des actifs (exemple Lehmann), alors que les investisseurs étaient souvent persuadés du contraire.

La participation à ces émissions, ventes et achats de titres faits de gré-à-gré, d’un ensemble composite d’investisseurs et d’intermédiaires – les fonds spéculatifs (hedge funds) dont des filiales de grandes banques, les banques d’investissement et d’autres sociétés financières non réglementées encore – a conduit à la formation de ce qui a été nommé le système de shadow banking ou finance de l’ombre51. Son nom aidant il a été désigné comme responsable de la crise financière et livrer à une sorte de vindicte populaire fortement médiatisée. Un organisme intergouvernemental, le Conseil de stabilité financière (en anglais Financial Stability Board ou FSB), a donc été créé par le G 20 en 2009 avec la mission d’en suivre l’évolution (sans la moindre velléité de contrôle). On lui doit une définition officielle: «système d’intermédiation du crédit impliquant des entités et des activités qui se trouvent potentiellement à l’extérieur du système bancaire».

L’importance des opérations des filiales spécialisées dans les placements à risques des groupes bancaires exigent de lever toute ambiguïté. Il n’existe pas de frontière claire entre le shadow banking system et le système bancaire «traditionnel» avec ses filiales. Dans son rapport le plus récent le FSB indique qu’en 2015 la finance de l’ombre a atteint 92’000 milliards de dollars, soit 150% du PIB mondial, dépassant ainsi le niveau atteint au moment de la crise financière de 2008 avant de dégonfler un peu tombant en 2010 à un peu plus de 120% du PIB mondial. L’influente agence financière newyorkaise Bloomberg a rendu compte d’une étude universitaire sur le système de l’ombre sous le titre suivant : « Ne cesse de grossir mais ne s’améliore pas ».

Profits bancaires, effet de levier et liquidité

A mesure que l’endettement s’est étendu et a pris un caractère structurel, les intérêts sur les prêts aux entreprises, aux ménages et aux gouvernements (avec des configurations spécifiques à chaque pays et chaque conjoncture), les commissions pour l’organisation des prêts et les gains sur les transactions de gré à gré sur les instruments de crédit sont devenus les sources principales des profits bancaires. Leur montant de ceux-ci dépend de deux facteurs :

1° l’écart entre le niveau des taux auxquels les banques empruntent (sur les marchés ou auprès des banques centrales) et ceux auxquels elles prêtent

2° le volume des opérations comme tel. Celui-ci dépend l’ampleur du recours à l’emprunt de capitaux au-delà des fonds propres, ce qui est nommé l’effet de levier.

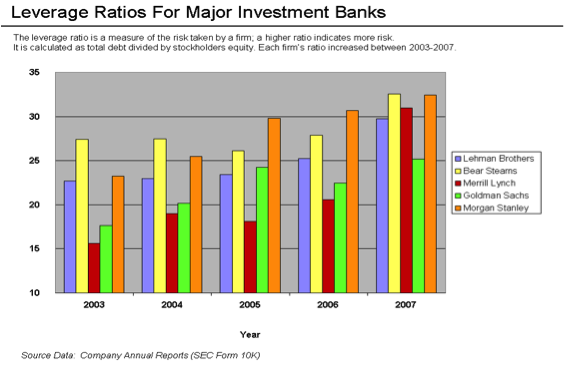

On dispose de chiffres montrant son ampleur en 2007 pour les cinq banques d’investissement new-yorkaises. Ainsi que montre la figure 13, trois d’entre elles avaient un recours à l’effet de levier supérieur à celui de Lehmann.

Figure 13 : Ratios d’endettement des banques d’investissement new-yorkaises en 2007

Le volume de l’offre de capitaux à emprunter ou encore le recours à l’effet de levier est systémique. Il repose pour une très grande part sur l’endettement réciproque des banques et donc sur la confiance qu’elles ont dans les possibilités de récupérer leur prêt à tout moment. Ainsi Lehmann a fait faillite en raison de prêts faits à des hedge funds que l’effondrement du marché des titres hypothécaires a mis dans l’impossibilité de rembourser et de l’exigence de la banque JPMorgan Chase de se faire rembourser un prêt en pleine tourmente. En 2016 celle-ci a accepté de payer 1.32 milliards de dollars de compensation à des créanciers qui avaient tout perdu en 2008. L’importance de l’endettement mutuel entre banques et fonds de placement se lit (Tableau 1) dans la ligne sociétés financières qui montre le taux d’endettement de loin le plus élevé.

Tableau 1 : Endettement par secteur institutionnel aux États-Unis 1980-2008

(en % du produit intérieur brut ou PIB)

| Secteur | 1980 | 1990 | 2000 | 2008 |

| Ménages | 49 | 65 | 72 | 100 |

| Sociétés non-fin. | 53 | 58 | 63 | 75 |

| Sociétés financières | 18 | 44 | 87 | 119 |

| État | 35 | 54 | 47 | 55 |

| Total | 155 | 221 | 269 | 349 |

Source: Michel Aglietta, exposé au CEPREMAP, mai 2008, à partir de la Federal Reseve Bank, Flow of Funds

Les motifs du refus du secrétaire au Trésor, Henri Paulson ancien de Goldman Sachs, de sauver Lehmann de la faillite, n’ont jamais été compris et l’ampleur des conséquences sur le système financier très certainement pas anticipée. Le souvenir des enchaînements systémiques de septembre 2008 a permis aux banques françaises et allemandes de bénéficier d’un tout autre traitement lors de la crise de la dette publique grecque52.

En 2012 au moment le plus fort des retraits de prêts qui ont enfoncé l’économie européenne dans une seconde récession, les trois banques françaises détenant des titres publics grecs avaient un ratio d’endettement par rapport à leurs fonds propres allant de 24% pour la Société générale à 32% pour BNP Paribas. Celui de la Deutsche Bank, elle aussi très engagée, était du même niveau. Elles ont bénéficié d’une aide élevée et inconditionnelle. C’est pour les sauver que la BCE a commencé à prendre ce qu’on a nommé pudiquement les «mesures non conventionnelles de politique monétaire», c’est-à-dire l’injection pratiquement illimitée de liquidités. Les premières formes en ont d’abord été l’achat aux banques de leurs titres grecs, bientôt étendu à ceux émis dans les autres pays (l’Espagne en particulier) où les banques françaises et allemandes étaient fortement engagées. Un banquier britannique avait alors commenté : «Il est plus facile de vendre un tel plan en disant qu’il doit servir à sauver la Grèce, l’Espagne et le Portugal, que d’avouer qu’il doit d’abord sauver et aider les banques»53.

L’essor des marchés de produits dérivés summum d’une finance hors-sol

Il n’y a pas lieu à refaire ici le récit du sauvetage en 2008 des banques des deux côtés de l’Atlantique ainsi que d’AIG. Pour la bourgeoisie mondiale emmenée par les États-Unis, le profond enracinement économique et social du capital fictif interdisait toute hésitation. La récession économique a mis des centaines de milliers de travailleurs et travailleuses au chômage, mais le montant des droits de tirage entre les mains des banques et des fonds a à peine baissé. Les bénéficiaires des systèmes de retraites par capitalisation ont été le seul groupe social détenteur de capital à souffrir de la crise financière en raison de la chute des actions. Dans les pays de l’OCDE ils ont subi en 2008-2009 des pertes agrégées de 23 %54, et même lorsque les bourses ont récupéré les effets de la crise financière sur les retraites se sont fait sentir55.

Les marchés d’obligations ont reculé du fait du niveau de dépendance élevé sur le crédit de certaines industries, en particulier aux Etats-Unis l’automobile et dans d’autres pays le bâtiment. Les mesures d’aide directe aux groupes par les gouvernements ou de transfert à l’Etat des dettes, avec transformation des créances privées en créances publiques, sont venues en limiter l’ampleur. Puis adossée à la politique monétaire «non-conventionnelle» d’injection monétaire (quantitative easing) de la Fed, la machine à création d’instruments de crédit s’est remise en marche.

Figure 14 : Croissance aux Etats-Unis des titres de dette négociables

Source: Federal Reserve Economic Data, Federal Reserve Bank of Saint-Louis

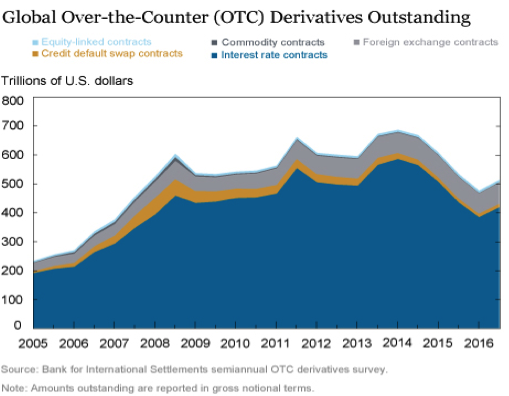

En l’absence de quasi tout effet durable sur la croissance, il est important de comprendre où ce crédit s’est dirigé, sur quels marchés il a été déployé. Ce sont les marchés financiers situés et les marchés de produits dérivés. Alors que sous la forme des MBS et des CDS, ils avaient été centraux dans le déroulement de la crise financière, on voit dans la figure 15 que leur dimension n’a fait que croître. La baisse en fin de période est due à un changement de méthode comptable et à la hausse du taux de change du dollar56.

Figure 15 : Valeur notionnelle et décomposition des sous-jacents de l’encours mondial

des produits dérivés en trillions (milliers de milliards) de dollars 2006-2016

Source : http://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2017/05/at-the-ny-fed-the-evolution-of-otc-derivatives-markets.html57

Il faut donc leur consacrer une analyse spécifique. La littérature sur les produits dérivés (en anglais derivatives) – rapports officiels, travaux universitaires, articles de journaux – insiste exclusivement sur deux points, le détournement d’un instrument financier important de son objectif et les très grands risques systémiques que les marchés de produits dérivés recèlent. En valeur notionnelle58, les transactions de produits dérivés représentent 8 fois le PIB mondial. Les auteurs en notent la dimension très élevée, mais ne s’interrogent pas sur sa signification.

A l’exception de François Morin qui insiste cependant surtout sur la concentration des marchés, on ne trouve pas la moindre suggestion que le fait qu’une masse particulièrement élevée de capital fictif, concentrée entre les mains des plus grandes banques mondiales, n’ait pas mieux à faire que de se livrer à la plus haute forme de spéculation, pourrait traduire dans le domaine de la finance l’impasse du capitalisme.

Les premiers produits dérivés ont été créés comme instruments permettant à des entreprises de s’assurer contre différents types de risques financiers moyennant la fixation à l’avance du prix d’achat ou de vente pour un actif – marchandise ou titre – dit « sous-jacent »59. Initialement les risques couverts concernaient le prix de matières premières – les céréales, plus tard le pétrole; ensuite, avec la fin de l’étalon dollar/or en 1971 et le début des taux de change flexibles, ils se sont étendus aux risques de change, très importants pour les entreprises import-export et les sociétés transnationales, puis aux taux d’intérêt. Aujourd’hui il est estimé que 5% seulement des transactions ayant un but de protection sont des instruments d’assurance contre le risque portant sur des marchandises.

Le reste des transactions portent sur des instruments de crédit (eux-mêmes déjà du capital fictif) et sont spéculatives de part en part, les profits dépendant du volume tant des transactions faites comme intermédiaire que des nouvelles assurances sur capital créées et vendues à des acheteurs. Toute forme d’incertitude peut donner lieu à la création d’un dérivé. L’exemple notoire le plus récent est celui de la Deutsche Bank, qui aurait perdu 60 millions de dollars sur un type de dérivé portant sur l’évolution du taux d’inflation60. Aujourd’hui les produits dérivés représentent ce que j’ai nommé dans Finance Capital Today du «capital fictif au énième degré». Les intervenants sur les marchés de ces actifs sont principalement des banques et des fonds d’investissement actionnant des leviers extrêmement élevés (qui peuvent atteindre 90% par rapport aux fonds propres). François Morin donne la liste de quatorze groupes bancaires organisant le marché au plan mondial61. Pour ces groupes il s’agit d’une source de profit importante.

Une étude récemment remise en ligne par la Brookings Institution estimait qu’à la fin des années 1990 30% des profits des groupes bancaires américains provenaient de cette activité. Je n’ai pas trouvé d’estimation plus récente, mais l’importance des volumes suggère que plus le montant des transactions d’un groupe bancaire sur les marchés de produits dérivés est grand plus la part de ses profits provenant de cette source doit être élevée. Profits parfaitement fictifs du point de vue du mouvement d’ensemble de l’accumulation et pris à d’autres intervenants (voir plus haut la citation de Hilferding), mais qui influencent la cotation en bourse du groupe.

La figure montre que ce sont les produits dérivés afférant aux taux d’intérêt sur différents types de prêts qui représentent depuis 2008 la part écrasante des opérations. Puisque les intérêts sont la source principale des profits bancaires et que les titres de dette négociables ont pris l’importance qu’on a vue plus haut (figure 14) cela n’a rien de surprenant. Les marchés de produits dérivés sont extrêmement concentrés. En 2016, aux Etats-Unis 90% l’émission de leur montant notionnel total était entre les mains de quatre banques américaines (JP Morgan Chase, Bank of America, Citybank et Goldman Sachs). Les actifs s’échangent de gré à gré entre traders rivés sur leurs écrans et accrochés à leurs téléphones et recourant largement aujourd’hui aux algorithmes.

L’instrument de mesure des échanges sur les marchés de produits dérivés est leur valeur notionnelle (on parle de «notionnel» tout court) soit la valeur faciale utilisée pour calculer les flux de paiements effectués entre traders. La valeur du sous-jacent n’entre pas en ligne de compte. Puisque son règlement s’effectue à la date de dénouement, le contrat requiert seulement une avance de trésorerie initiale très faible ou même nulle. Ce n’est que si le pari est perdu, comme dans le cas des CDS sur les actifs hypothécaires en 2008, qu’un déboursement se produit. La spéculation contre la Grèce et l’Espagne a suscité l’indignation feinte contre les «CDS à nu». Mais c’est leur propriété même de l’être, de sorte que la législation édictée à leur encontre par la Commission européenne n’a fait que provoquer la risée de la finance, en plus de contenir que des demi-mesures62.

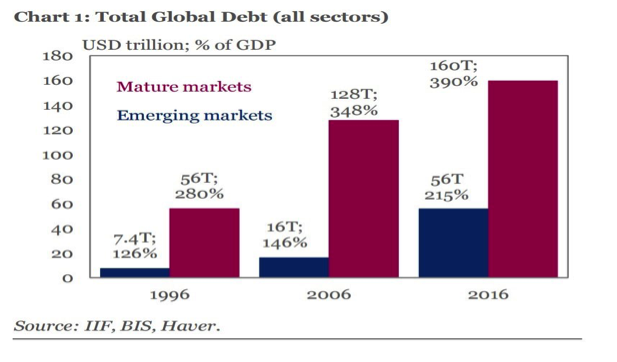

Accumulation d’argent, cheminement vers des taux zéro, banques centrales prises au piège

Pendant deux ans après 2008 le niveau de l’endettement mondial a baissé un peu, mais très faiblement, le bilan tiré par le McKinsey Global Institute en 2015 étant «beaucoup de dette et peu de désendettement» (not much deleveraging). Puis l’endettement a repris un cours ascendant. Le rapport de la dette au PIB au niveau mondial est passé de 200 à 220% en deux ans. Au troisième trimestre de 2016, il a atteint presque 325% sous l’effet d’émissions de titres de la dette publique dans les «économies mûres» et d’obligations par les banques et les entreprises dans les «économies émergentes».

Figure 16 : L’évolution de la dette agrégée mondiale

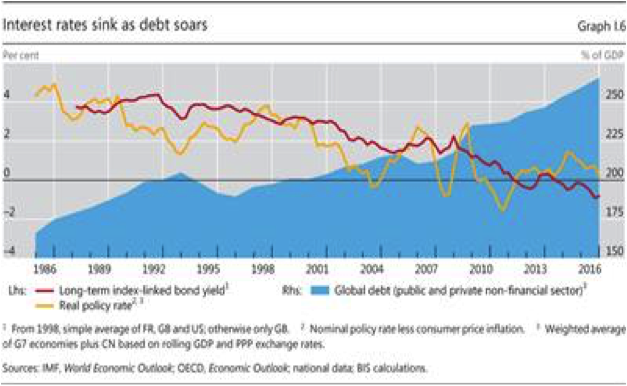

Source: Institute of International Finance Annual Report 2017

La même période a vu l’accélération d’un mouvement amorcé depuis vingt ans de baisse des taux d’intérêt de long terme sur les marchés obligataires. Une configuration en effet de «ciseau» s’est formée qui n’a pas de précédent dans l’histoire du capitalisme, y compris au plus fort de la grande crise des années 1930. «Les taux d’intérêt plongent alors que l’endettement s’envole» écrit la BRI dans son dernier rapport annuel63. Dans les mots du discours d’un dirigeant de la BRI, «même Keynes auquel on doit la métaphore terrifiante (sic) de l’euthanasie des rentiers n’a pas envisagé des taux d’intérêt nominaux négatifs».

Figure 17 : Le « ciseau » entre la hausse de la dette privée et la baisse des taux d’intérêt

Source: Bank for International Settlements, Annual Report 2017, page 19

Les politiques «non-orthodoxes» suivie par le Fed et les autres banques centrales, de création monétaire massive et de soutien permanent des banques, justifiées par l’argument qu’elles prêteraient aux PME et aux ménages, ont contribué au mouvement de baisse à partir de 2009. Le département des études du groupe Natixis estime qu’elles expliqueraient les deux tiers de la baisse des taux. Mais les experts de la BRI insistent catégoriquement sur le fait que cela ne suffit pas à expliquer la baisse puisque celle-ci avait commencé bien avant. Dans cette baisse il est impossible de «démêler ce qui est séculaire et ce qui est cyclique, et dans ce qui est cyclique l’importance respective des facteurs monétaires et non-monétaires»64.

Dans le cadre d’analyse que j’ai commencé à exposer dans l’article de février, les causes de la longue baisse des taux d’intérêt du marché se trouvent dans les rapports sociaux de production, les biais du changement technologique et le blocage des mécanismes de l’accumulation ainsi créé. L’insuffisance d’opportunités d’investissement rentables fait que la demande de capital est inférieure à l’offre65, celle-ci étant alimentée en permanence par l’appropriation de la plus-value, et cela même si l’exploitation n’en produit pas assez pour satisfaire les actionnaires et les créanciers.

Si le «quantitative easing» et les politiques «non-orthodoxes» des banques centrales ne sont pas les causes fondamentales de la baisse, elles l’ont bien évidemment accentuée. Les effets «indésirables» l’emportent sur les objectifs affichés de relance des économies. Enumérons-en les principaux :

1° Les rentiers appartenant à l’oligarchie financière sont protégés des effets de la baisse des taux d’intérêt par le volume de leurs avoirs. Leur euthanasie n’est pas pour demain. En revanche la mise à mal des systèmes de retraite par capitalisation, et plus généralement le laminage de la petite épargne dans les pays de l’OCDE, est bel et bien en marche, avec toutes leurs conséquences sociales et politiques potentielles. Le laminage de la petite épargne a pour conséquence de renforcer le «motif de précaution» (Keynes), c’est d’augmenter, en relation avec l’insécurité de l’emploi, la nécessité ressentie par les salariés d’alimenter leur livret A, même si son rendement est très, très bas.

2° La possibilité pour les investisseurs financiers d’emprunter à volonté et à taux presque zéro alimente la spéculation et crée les conditions de développement de nouvelles bulles financières dont le FMI, la BRI et les banques centrales scrutent l’évolution. Dans un article très détaillé, The Economist constate que «les marchés sont haussiers dans tous les actifs» (bull markets dans le langage imagé de la finance forgée à la City)66. Il y a de nombreuses bulles, sur les marchés boursiers (la bourse de Tokyo a atteint son plus haut niveau en 21 ans), mais également une fois de plus dans l’immobilier.

3° Tôt ou tard une ou plusieurs de ces bulles vont éclater, peut-être simultanément. Ce jour-là confrontées à une nouvelle récession les banques centrales auront brulé leurs cartouches. En même temps il leur est difficile, même avec une légère amélioration de la conjoncture, de remonter leurs taux sans prendre le risque, jugé très fort, de déclencher une crise sur les marchés obligataires (situation où la remontée des taux entraine une dévalorisation des titres que la hausse des taux ne compense pas). Elles sont prises au piège. Dans son rapport sur la situation de l’économie mondiale d’octobre 2016, le FMI a dit crainde que ne se développe «un cycle déflationniste dans lequel demande faible et déflation se renforcent mutuellement (…) l’économie pouvant finir par se trouver dans un piège déflationniste (deflation trap)»67. Voilà où les décideurs de la finance mondiale en sont.

Pour terminer

Les causes fondamentales de l’impasse du capitalisme ne se trouvent pas dans la finance mais au niveau de la production, des caractères et effets particuliers de la technologie et du rapport du capitalisme aux ressources non renouvelables et à l’environnement physique qui est aussi celui de la société humaine. J’en ai parlé en février et je chercherai à y revenir de nouveau.

La force des «lois coercitives» qui meuvent le capitalisme a été qualitativement accrue par la déréglementation et mondialisation du capital. Sous la forme de lois «externes» engendrées par la concurrence»68 elles sont coercitives pour chaque foyer d’accumulation capitaliste pris séparément avec l’affrontement entre capitaux hautement concentrés. Mais elles le sont aussi au capital comme un tout. Il se débat avec des opportunités d’investissement déclinantes, des flux de plus-value insuffisants, alors que la possession d’actifs financiers est la forme principale de propriété du capital.

Les impasses propres à l’accumulation du capital fictif ont envahi la quotidienneté capitaliste. La vision du monde de la bourgeoisie façonnée par le fétichisme de l’argent conditionne la vie politique, la sélection des gouvernants, les politiques qu’ils mènent et les positions qu’elles ont face au changement allant de la de la négation au fatalisme. Travaillant dans un cadre différent du sien, je partage le jugement de Bruno Latour, à savoir que «les classes dirigeantes ne prétendent plus diriger mais se mettre à l’abri du monde»69.

Article initialement publié, en trois parties, sur le site de la revue A l’Encontre.

à voir aussi

références

| ⇧1 | Marx, Le Capital, Editions Sociales, livre III, tome 6, page 263. |

|---|---|

| ⇧2 | Marx utilise tantôt l’un, tantôt l’autre terme. J’utiliserai autant que possible le terme capital porteur d’intérêt, ce terme incluant la perception de dividendes. |

| ⇧3 | McKinsey Global Institute, Global Financial Markets, Entering a New Era, 2009. |

| ⇧4 | McKinsey Global Institute, Financial Globalization, Retreat or Reset? 2013. |

| ⇧5 | Bank of International Settlements, Annual Report 2017. http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2017e.pdf |

| ⇧6 | Costas Lapavistsas et Ivan Mendieta-Munöz, “The Profits of Finanzialisation”, The Monthly Review, 2016 monthlyreview.org/2016/07/01/the-profits-of-financialization/. Il s’agit de la revue fondée par Paul Sweezy et Paul Baran, dont le rédacteur le plus connu est aujourd’hui John Bellamy Foster. |

| ⇧7 | Marx, Le Capital, livre III, t.7, page 129 (souligné dans le texte). |

| ⇧8 | Ibid. page 127. |

| ⇧9 | Ibid, pages 132-133. |

| ⇧10 | Marx, Le Capital, livre III, t.7, page 56. |

| ⇧11 | Voir en France, Antoine Artous, Le fétichisme chez Marx, le marxisme comme théorie critique. Syllepse, Paris, 2006, et Alain Bihr, http://www.ekouter.net/le-fetichisme-dans-le-capital-par-alain-bihr-au-seminaire-marx-au-xxieme-siecle-524 et la réédition annoncée par les Editions Page 2 et Syllepse de La novlangue néolibérale : La rhétorique du fétichisme capitaliste. |

| ⇧12 | Une exception est le livre de Louis Gill, Fondements et limites du capitalisme, Boréal, Canada, 1996. |

| ⇧13 | Marx, Le Capital, livre I, t.1, page 103. |

| ⇧14 | Ibid, pages 158-159. |

| ⇧15 | Ibid, page 156. |

| ⇧16 | A = argent lancée dans l’achat de formes déteminées de marchandise ; M = marchandise dans ses formes de force de travail achetée, de machines et de matières premières ; P = Production de marchandises contenant la plus-value ; M’ = commercilisation de ces marchandises ; A’ si celle-ci a bien lieu. |

| ⇧17 | Ibid, page 139. |

| ⇧18 | Ibid., page 168. |

| ⇧19 | Marx, Le Capital, livre III, t.8, page 156 et suivantes (Rente sur les mines et les terrains à bâtir). |

| ⇧20 | CADTM, http://cadtm.org/Les-Chiffres-de-la-dette-2015 |

| ⇧21 | Marx, Travail salarié et capital, Editions Sociales, Paris, 1952, page 54. En ligne à www.marxists.org/francais/marx/works/1847/12/km18471230-8.htm |

| ⇧22 | Voir François Chesnais, Les dettes illégitimes. Quand les banques font main basse sur les politiques publiques. Editions Raisons d’agir, Paris, 2011. L’image de la boule de neige provient d’un rapport du Sénat de 1998. |

| ⇧23 | Tout récemment le FMI et la Banque mondiale ont publié des figures sur une période allant jusqu’en 2015. http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD et https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG |

| ⇧24 | Dans sa recension de Finance Capital Today, Michel Husson défend une périodisation différente : http://alencontre.org/economie/le-capital-financier-et-ses-limites-autour-du-livre-de-francois-chesnais.html |

| ⇧25 | Ceci est plus précis que ce que j’ai écrit dans Finance Capital Today en appui aux positions de Shanon Williams et Andrew Kliman. C’est relativement aux prétensions des porteurs de droits de tirage que le montant de plus-value décroît en dépit de l’augmentation du taux d’exploitation. |

| ⇧26 | Cette distinction s’est ensuite perdue, même par Lénine dans L’Impérialisme,stade suprême. J’en parle dans l’article de 2015 : http://alencontre.org/economie/economie-mondiale-une-situation-systemique-qui-est-specifique-a-la-financiarisation-comme-phase-historique.html |

| ⇧27 | Marx, Le Capital, vol. I, Editions Sociales, t.3, p. 68. |

| ⇧28 | Joint Forum on Financial Conglomerates, Bank for International Settlements, Basle, 2001, p. 5. La Directive sur les conglomérats financiers de l’Union européenne définit de son côté les conglomérats financiers comme de « grands groupes financiers actifs dans différents secteurs financiers, souvent de manière transfrontalière ». |

| ⇧29 | François Chesnais, Les dettes illégitimes, pages 57-59. |

| ⇧30 | François Morin, L’hydre mondiale : l’oligopole bancaire, Lux/Humanitées, Québec 2015. |

| ⇧31 | Voir : http://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf. |

| ⇧32 | Voir : http://www.universitepopulairetoulouse.fr/spip.php?article493. |

| ⇧33 | François Morin, L’économie politique du XXI° siècle, Lux/Humanitées, Québec 2017, page 117. |

| ⇧34 | Voir les articles sur Monsanto sur le site d’A L’Encontre. |