Un patron de gauche ? Analyse d’une antinomie

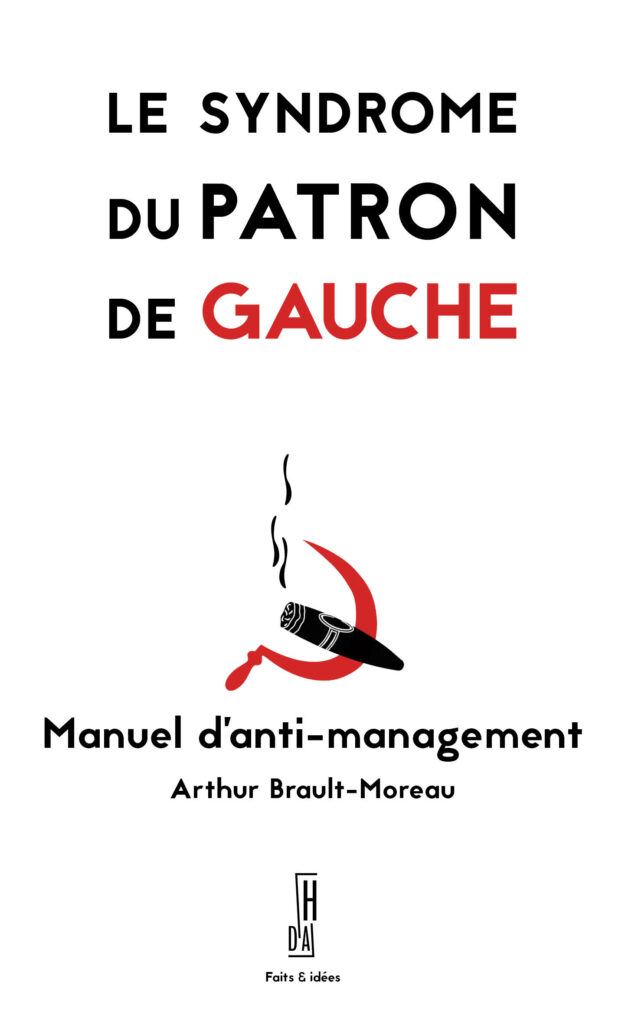

Extrait de : Arthur Brault-Moreau, Le Syndrome du patron de gauche. Manuel d’anti-management. (Hors d’Atteinte, 2022)

Dans son ouvrage Le Syndrome du patron de gauche. Manuel d’anti-management publié aux éditions Hors d’Atteinte, Arthur Brault-Moreau propose des outils à destination des salarié·e·s et pour faire face aux « patrons de gauche ». En partant de son expérience personnelle et en s’appuyant sur une enquête réalisée auprès d’une cinquantaine de salarié·e·s, l’auteur développe, sous la forme d’un manuel de développement collectif, un projet politique qui brise le tabou des patrons mobilisés à gauche. L’extrait qui suit est issu de l’introduction de l’ouvrage, dans laquelle Arthur Brault-Moreau revient sur la naissance de ce projet à travers son parcours personnel et présente les enjeux autour de ce manuel d’anti-management.

Introduction

« Les pires patrons, c’est les patrons de gauche »

C’est avec cette phrase que mon père avait l’habitude de terminer ses anecdotes à propos du monde du travail. Selon lui, les patrons qui se situaient à gauche de l’échiquier politique étaient rompus aux pratiques brutales voire illégales au travail – non-respect des horaires, pressions sur la charge de travail, menaces de licenciement… Cette petite phrase me paraissait toujours un peu exagérée, je me disais que des patrons véreux ou harceleurs, il y en a partout. En tout cas, elle faisait mouche dans les discussions avec mes parents, tous deux syndicalistes et électeurs de gauche. Et elle exprimait assez bien la déception ou la frustration qu’on peut ressentir lorsqu’on subit des conditions de travail délétères dans un environnement qui se prétend alternatif et à contre-courant du modèle dominant. Je ne pensais pas qu’un jour, j’en viendrais moi aussi à prononcer cette phrase. Ni que j’en ferais une enquête.

Issu de la classe moyenne de banlieue parisienne, j’ai eu un parcours de bon élève aisé puis l’opportunité d’étudier à Paris : j’ai effectué trois années de classes préparatoires puis un master à Sciences Po. Une fois diplômé, j’ai envoyé une candidature spontanée pour obtenir un poste auprès d’une élue de gauche. Quelques semaines plus tard, j’entrais dans son équipe.

J’avais déjà travaillé comme serveur puis comme cuisinier, parmi d’autres petits boulots. Mais c’était la première fois que je me retrouvais à exercer un poste à responsabilité, en CDI et dans un environnement revendiqué à gauche. Par principe plus que par nécessité – en tout cas au début –, je me suis syndiqué. Puis, l’enthousiasme des premiers jours a laissé place à la fatigue des semaines à cinquante heures et plus, à la pression psychologique et au constat quotidien que la réalité de mon travail était très éloignée des valeurs défendues par mon employeuse. Au fur et à mesure, mon engagement syndical m’a conforté dans mes premiers constats : travailler avec quelqu’un qui se situe à gauche ne garantit en rien que le droit du travail soit respecté.

Les patrons de gauche ne sont sans doute pas les pires patrons, mais force est de constater qu’ils peuvent en revêtir toutes les caractéristiques. Il m’a semblé qu’il y avait quelque chose à creuser là-dessous. Comment expliquer de si grands décalages entre les valeurs portées par des employeurs et leurs pratiques dans leurs propres organisations ? Pourquoi ces employeurs « militants » ne proposent-ils que très peu d’expériences alternatives au salariat ? Et pourquoi, à l’inverse, observe-t-on autant d’épisodes de souffrance au travail, parfois pires que dans les entreprises classiques ?

Transformer la colère en manuel de développement collectif

Cette enquête trouve son origine dans mon expérience de salarié d’une élue. Pendant les dix-neuf mois que j’ai passés à travailler avec elle, j’ai été dans l’ensemble assez satisfait de mon poste. J’apprenais énormément de choses, je découvrais l’activité d’attaché d’une élue, l’élaboration de propositions politiques, l’organisation d’événements et de rencontres avec des collectifs ou des associations… Pourtant, des dynamiques moins réjouissantes sont progressivement apparues. Mon engagement syndical était mal vu ; lorsque j’énonçais des doutes ou des difficultés, on me qualifiait de « particulièrement sensible » avec des références implicites et récurrentes à mon identité gay. Et quand nous avons commencé à porter des revendications communes avec mes collègues, tant sur l’organisation que sur nos conditions de travail, la situation a explosé.

Nous exigions simplement le même traitement que les collègues occupant des postes équivalents auprès d’autres élu·es. Nous nous sommes pourtant retrouvés qualifiés de « profiteurs », et notre employeuse nous a répondu qu’« il n’y a[vait] pas de dialogue social ici » et que si nous voulions des relations patron-salariés, nous allions les avoir.

J’ai alors commencé à faire l’objet d’un traitement délétère de la part de mon employeuse : cris, attaques personnelles, références déplacées à mon homosexualité, menaces de sanctions, manœuvres pour me pousser à la faute… Je lui ai demandé une rupture conventionnelle, ce à quoi elle a répondu qu’elle était très satisfaite de mon travail et qu’elle ne signerait rien à moins d’une faute grave. Si je voulais partir, je pouvais toujours démissionner. Rester n’était pas une option, démissionner non plus – impossible pour moi de partir sans allocations chômage ni aucune perspective.

S’est alors ensuivie une période où les tentatives de m’épuiser et de me faire craquer se sont multipliées, puis j’ai fait des malaises au travail, qui ont débouché sur plusieurs semaines d’arrêt maladie. Avec mes collègues, nous sommes passés à l’offensive et avons menacé de révéler ce cas à la presse puis de monter une action syndicale visible. On nous a répondu que ce serait la honte de notre structure politique et un cadeau fait à nos ennemis. Quelques jours après, j’ai enfin signé une rupture conventionnelle et j’ai pu partir.

J’ai alors passé plusieurs semaines à récupérer et à réfléchir. Je n’ai jamais accordé une confiance aveugle à l’organisation dans laquelle je travaillais, à mon employeuse ni même à la gauche en général. Mais ça a été ma première expérience de souffrance au travail, principalement marquée par un décalage entre le discours tenu en public par l’organisation et le traitement qui m’était réservé.

« Les pires patrons, c’est les patrons de gauche » : cette phrase m’est revenue comme en écho. J’ai décidé de transformer ma frustration en analyse politique, ma colère en lutte. En racontant mon histoire à mon entourage, j’ai entendu d’autres histoires assez similaires et, presque sans m’en rendre compte, j’ai démarré une enquête. J’ai reçu des propositions de témoignages et le bouche-à-oreille s’est mis en marche. J’ai mené des entretiens, lors desquels certains comportements, enjeux, thématiques revenaient souvent : un refus de l’employeur de s’assumer comme tel, un décalage entre le discours et le pratiques, un non-respect des droits des salarié·es et notamment de la liberté syndicale… J’ai poursuivi mes entretiens en ciblant des secteurs, des profils et des conflits variés. Je suis finalement arrivé à cinquante-neuf entretiens avec des salarié·es, quelques employeur·euses et des chercheur·euses.

Ce livre ne restitue pas une étude scientifique, il ne se réclame pas d’une représentativité irréprochable. Dès le début, j’ai envisagé cette enquête comme une vengeance, un moyen de rendre les coups que j’avais subis et de retrouver ma dignité. J’ai d’abord eu un peu honte de cette posture, mais avec le temps, j’ai fini par la revendiquer : loin d’une vengeance malsaine et irréfléchie, il s’agit d’une démarche constructive, collective, et d’un projet politique.

Libérer la parole ou tirer sur son propre camp ?

En cherchant à mieux comprendre ce qui m’était arrivé, j’ai donc réalisé que nous étions un certain nombre à avoir des vécus similaires. Mon constat de départ était que l’expérience du salariat dans les organisations de gauche est souvent passée sous silence, impensée, et pourtant génératrice de nombreuses frustrations et souffrances. J’ai choisi de commencer mon enquête en recueillant la parole de salarié·es issu·es de différents secteurs, confronté·es à des contextes et à des situations parfois proches, parfois bien distinctes. Mais, au-delà des enjeux spécifiques posés par l’environnement de travail et le secteur professionnel, j’ai identifié d’autres critères à prendre en compte. En ce qui me concerne, le fait d’être gay a eu un impact sur mon expérience, tout comme mon origine sociale, et le fait d’être blanc. Pour saisir au mieux les enjeux de pouvoir au travail, je ne pouvais me limiter au seul critère de la relation de subordination salariale : les dominations notamment raciale et hétérocispatriarcale s’appliquent aussi dans les relations de travail. C’est principalement en écoutant des personnes concernées par ces oppressions que j’ai pu envisager leurs conséquences sur le travail et plus particulièrement sur le travail à gauche.

Au commencement était donc la libération de la parole : ces entretiens m’ont permis de sortir d’un point de vue individuel pour adopter une approche collective. Et cet acte – parler de la gestion des salarié·es à l’intérieur d’une organisation se revendiquant engagée à gauche – n’avait rien d’évident. D’abord parce que la plupart de ces organisations n’en parlent jamais. Ensuite parce que cet acte revenant à briser un tabou peut ressembler à une remise en cause. Et si le fait d’aborder ce sujet en interne représente un risque pour les salarié·es, en parler publiquement pourrait constituer une trahison envers l’organisation concernée, voire l’ensemble du camp progressiste et de la gauche, au profit de nos adversaires. Ce point m’a d’abord fait douter : dans quelle mesure une telle enquête pouvait-elle être bénéfique à la lutte des travailleur·euses ?

L’idée qu’il faudrait choisir entre les intérêts du camp progressiste et la défense de ses salarié·es m’est alors apparue comme caractéristique d’un comportement de patron de gauche : un chantage politique pour s’assurer du silence des salarié·es. Pour me lancer dans cette enquête, il m’a fallu répondre à ce chantage, ou plus exactement en sortir. J’en suis venu à l’idée que ce sont les pratiques délétères des patrons de gauche qui portent préjudice à l’ensemble de la gauche, et non la dénonciation desdites pratiques. La libération de la parole des salarié·es n’est pas une menace pour le camp progressiste mais, au contraire, l’occasion de retrouver une cohérence entre discours et pratiques. À mes yeux, cette enquête relève avant tout d’un projet militant, et consiste à sortir du cercle vicieux où le fait que les salarié·es d’une organisation se sentent en accord avec son projet politique serve de bâillon aux revendications salariales.

La recherche de témoignages ne s’est pas avérée être la tâche la plus compliquée de l’enquête : il m’a suffi de l’évoquer à diverses occasions pour qu’on me propose un entretien ou le contact de connaissances ayant « beaucoup à raconter ». J’ai constaté un réel besoin de parler, de sortir les frustrations individuelles du seul cadre de la vie privée des salarié·es pour les faire entrer dans une revendication plus collective, démarche que l’on peut retrouver dans le syndicalisme en général et dans les mouvements antiracistes, queers et féministes. L’acte de témoigner a tantôt été vécu comme l’actionnement d’une sonnette d’alarme, comme pour dire « à gauche aussi, on souffre au travail », tantôt comme le début d’une thérapie.

Comprendre pour mieux combattre

Cette démarche suppose d’adopter une posture syndicale et d’assumer l’existence de rapports de pouvoir au travail. Là où il y a des salarié·es, il y a de la subordination ; donc des outils de lutte et des contre-pouvoirs sont nécessaires.

Cela implique d’assumer le fait qu’au sein d’une organisation, le pouvoir soit organisé et réparti de façon hiérarchique ; que des rapports de domination s’exercent à travers le salariat, mais aussi la domination blanche, masculine, cisgenre, validiste ou hétéronormative ; et que le fait que les salarié·es ou leur employeur exercent une activité militante au sein de leur travail ou ailleurs ne change rien à l’affaire. Le rôle d’un·e syndicaliste est alors de dénoncer les pratiques néfastes et de participer à l’organisation des travailleur·euses. C’est un des objectifs de cet ouvrage.

Un autre objectif est de fournir une analyse de la situation de ces organisations, essentiellement depuis le point de vue des salarié·es. Il s’agit de saisir des comportements récurrents des employeurs de ces organisations, de les nommer et de les comprendre.

Plus largement, il s’agit d’envisager des solutions alternatives, de dépasser la recherche d’une simple réponse aux pratiques néfastes des employeurs pour mettre en lumière des expériences de gestion alternative des rapports de pouvoir au travail.

(…)

Pour un manuel d’anti-management

Le management a été pensé par et pour les employeurs et leurs managers afin d’optimiser la gestion de leur main-d’œuvre. Les formations et les manuels de management transpirent le fantasme d’une meilleure subordination, d’un meilleur engagement, d’une moindre résistance des salarié·es. C’est d’ailleurs le premier argument de la gauche pour se désintéresser de cette thématique : il s’agirait du domaine des patrons, des capitalistes. Pourtant, la gauche est doublement concernée. D’abord parce qu’il est de son ressort de remettre en cause l’ordre capitaliste actuel et de défendre la lutte des travailleur·euses. Ensuite parce qu’elle emploie des salarié·es et occupe donc elle-même la fonction employeur.

Quel espace l’anticapitalisme nous laisse-t-il pour penser les pratiques de gestion des salarié·es ? La plupart des productions académiques, politiques et syndicales semblent laisser cette thématique aux employeurs et aux libéraux. Mais pourquoi ne pas contre-manager les managers ? Pourquoi ne pas disrupter les fans de la disruption ? Pourquoi ne pas retourner les armes de l’adversaire contre lui ?

Renversons la logique habituelle : plutôt que de laisser les patrons partager leurs pratiques, élaborer ensemble des théories managériales, systématiser des fonctionnements et constituer des courants de pensées qui s’adaptent aux changements sociaux et économiques, il s’agirait d’inviter des salarié·es à partager leurs expériences, aussi bien sur les pratiques de leurs employeurs que sur les luttes menées, les alternatives trouvées, les victoires obtenues.

Ce livre a pour ambition d’être un outil au service de la lutte des travailleur·euses, un manuel d’anti-management qui invite à l’insubordination.

« Anti-management » car il s’agit d’assumer l’existence du management et une réflexion à son sujet. L’assumer, mais pour s’y opposer, pour chercher à le combattre en en renversant la logique : un manuel de management à destination des salarié·es pour mieux identifier et déjouer les stratégies managériales.

*

Illustration : « Continuous line drawing of businessman giving construction to his colleague ». Source : @three, freepik.com

![Quelle gauche face au capitalisme ? – partie 1 [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Fi5Oe9TWIAUGetP-150x150.jpeg)