Rage against the Machisme. Extrait du livre de Mathilde Larrère

Mathilde Larrère, Rage Against the Machisme, Paris, Éditions du Détour, 2020, illustrations par Fred Sochard.

Dans un ouvrage de synthèse récemment publié aux Éditions du détour, « Rage against the machisme », l’historienne Mathilde Larrère retrace deux siècles de luttes des femmes en France, depuis la Révolution de 1789.

Dans l’introduction, que nous publions ici dans son intégralité, elle revient sur les limites et les problèmes posés par l’analyse en termes de « vagues » des combats féministes, qui a tendance notamment à invisibiliser les luttes pour les droits des travailleuses. Elle plaide au contraire pour l’écriture d’une histoire des féminismes qui tienne compte du fait que toutes les revendications (politiques, droits reproductifs, droit du travail, etc.) ont été la plupart du temps portées ensemble et qui rende compte des apports fondamentaux des femmes des classes populaires, des femmes racisées et des lesbiennes aux combats féministes en France.

***

Introduction

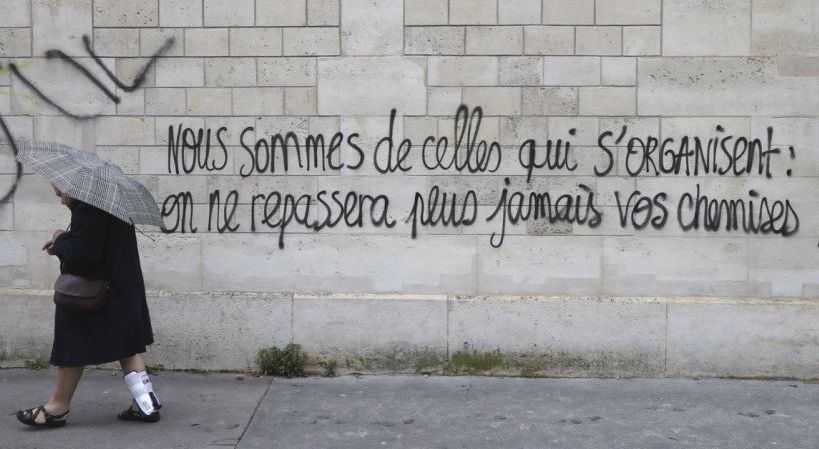

7 mars 2020. Des associations féministes se sont donné rendez-vous place des Fêtes, à Paris, pour une manifestation nocturne jusqu’à République, la veille de la Journée internationale des droits des femmes — que d’aucuns persistent à appeler la « Journée de la fâââââme» (et des robots ménagers). Joyeuse, revendicatrice, massive, la manifestation se déploie aux chants de « Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère ! ». Slogans, pancartes, graffitis et collages laissés sur le trajet donnent à lire tous les enjeux féministes du moment. Les allusions au César attribué quelques jours auparavant à Roman Polanski (« J’accuse l’homme, j’emmerde l’artiste » graffité à République), au départ d’Adèle Haenel de la cérémonie, à la prise de parole d’Aïssa Maïga, au film de Céline Sciamma, sont nombreuses : « Nous sommes l’Armée d’Adèle », « Vous n’éteindrez pas les jeunes filles en feu ». Le « On se lève. On se casse. On gueule. On vous emmerde. » du texte claque de Virginie Despentes est souvent repris, parfois radicalisé en « On se casse plus, on casse tout ! » ou « On se lève et on se soulève ! ». Les colleuses de Stop féminicides sont à l’action. L’appel à la radicalité, à l’action directe est assumé : « J’ai hésité entre une pancarte et un lance-flammes », « Prends garde, sous nos seins, la grenade », « La cup est pleine, et ça va saigner ». « Ni la terre, ni les femmes ne sont des territoires de conquête », peut-on lire sur la banderole de tête des éco-féministes. « Rage féministe » est tagué à la sortie du métro. Les féministes s’affichent anticapitalistes, antiracistes, internationalistes. Les associations LGBTQIA+ sont très présentes : « God Save the Gouines » sur les murs.

Mais les forces de l’ordre gazent ces milliers de femmes qui crient « Siamo tutti antifascisti » en claquant dans leurs mains. Puis les matraquent, les traînent, les poussent dans le métro, en arrêtent une demi-dizaine qui passeront plus de vingt-quatre heures en garde à vue. Une amie, place de la République, garde le moral et nous dit : « C’est bon, ils nous prennent enfin au sérieux ! »

Il faut avouer que dans une histoire du féminisme faite de flux et de reflux, nous vivons depuis quelques années un flux magnifique — « déter », comme on dit ! Pour moi qui ai connu les 8 mars maigrichons où nous ne parvenions qu’à peine à arrêter la circulation… Quel changement, quel souffle !

Il est d’usage de parler de « troisième vague » pour qualifier ce moment féministe, qui ne saurait se limiter à la France mais concerne le monde entier. 2018 fut l’année où le plus de femmes se sont mobilisées dans le monde, entre les Women’s March massives aux États-Unis, la mobilisation des Irlandaises, des Argentines, puis des Polonaises pour le droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). 2019 a été marquée par d’intenses mobilisations contre les violences faites aux femmes : « El violador eres tú » (« Le violeur, c’est toi ») des Chiliennes est devenu l’hymne international contre l’oppression, les violences sexuelles et leur impunité aux quatre coins de la planète. Mais ce sont aussi des années de recul, ce que l’on appelle le backlash (retour de bâton) : si l’IVG a été arrachée par les Irlandaises, les Argentines ont perdu ce combat et le gouvernement polonais tente régulièrement de revenir sur ce droit. Viktor Orbán, en Hongrie, dénonce l’égalité femme-homme ; Jair Bolsonaro, au Brésil, a placé son mandat sous le signe de l’antiféminisme ; et Polanski, sous le feu d’accusations de violences sexuelles, a donc reçu en France un César du meilleur réalisateur, avec les applaudissements de la salle… Le confinement que nous avons vécu en 2020 a partout accentué les discriminations, violences, inégalités de genre, menacé le droit à l’IVG, aggravé la charge mentale ; ce alors que les professions féminines, sous-payées, étaient en première ligne, face au Covid-19.

« Troisième vague », donc… La « seconde » étant celle des années 1970, et la « première », celle des suffragettes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Mais avant ? Il n’y aurait rien ? Pas de vague ? Calme plat ? Toutes ces femmes qui ont lutté pour leurs droits avant la fin du xixe siècle, on les oublie ? Voilà bien ce qui me gêne dans cette terminologie : l’effacement de décennies de combats et de bataillons de combattantes. Alors certes, le mot « féminisme » est tardif et date bien de la « première vague ». On le doit à Hubertine Auclert, qui s’approprie en 1882 un mot d’abord utilisé dans un sens péjoratif par Alexandre Dumas fils, dans L’Homme-Femme (1872) — un pamphlet misogyne, lequel l’empruntait lui-même au vocabulaire médical où il désignait une féminisation des hommes atteints par un certain type de tuberculose. Pour autant, à partir du moment où l’on nomme « féministes » celles ou ceux qui défendent l’égalité femme-homme (et dénoncent les inégalités, violences et discriminations), on ne saurait dire qu’il n’y avait pas de « féministes » avant la « première vague » de la fin du XIXe siècle ! On pourra toutefois considérer la Révolution comme point de départ, non pas des luttes « de » femmes, mais des luttes « des » femmes. S’il y a eu avant des femmes qui, par leurs textes, leurs prises de position, leurs actions, ont porté des combats que l’on peut dire féministes, c’est surtout à partir de la Révolution que ceux-ci se déploient. Parce que la Révolution accouche de la citoyenneté, de l’espace public, des libertés publiques, parce que des femmes commencent, en tant que femmes, entre femmes, un processus d’organisation, d’association dans leur lutte, et, ce faisant, deviennent un mouvement.

L’autre défaut de cette image des vagues est de tendre à associer une vague à une lutte — le droit de vote pour la première, l’IVG pour la seconde, et la bataille du corps et de l’intime pour la troisième. Une lecture qui, déjà, ne laisse pas de place aux combats féministes pour le travail, pour le droit au travail, pour les droits des travailleuses ; lesquels s’inscrivent pleinement sur la longue durée et suivant un calendrier qui leur est propre. Donc une lecture qui évacue le prisme de la classe et de la lutte des classes, pourtant menée aussi au féminin, et parfois même contre le mouvement ouvrier. Les ouvrières ne sont pas les seules invisibilisées par cette lecture : les femmes racisées, les homosexuelles peinent aussi à trouver place dans le roman national féministe.

Qui plus est, à trop associer une « vague » à une lutte, on en oublierait que tout au long de l’histoire des luttes des femmes, presque toutes les revendications ont été portées ensemble. Les femmes de 1848 (Jeanne Deroin, Eugénie Niboyet, Désirée Gay) réclamaient les droits sociaux et le droit de vote. Les suffragettes de la fin du XIXe siècle (Marguerite Durand, Hubertine Auclert) défendaient aussi le « À travail égal, salaire égal ». Madeleine Pelletier a été jugée et condamnée en 1939 pour avoir défendu le droit à l’IVG. Les femmes du Mouvement de libération des femmes (MLF) sont allées soutenir dans les années 1970 de nombreuses grèves. L’on pourrait croire que certaines revendications sont très récentes, comme la non-mixité, ou l’écriture inclusive. Il n’en est rien. Les femmes protestent depuis le XVIIe siècle contre la masculinisation de la grammaire ; les femmes de 1848 avaient inventé des formes graphiques pour inclure les femmes dans l’universel du peuple souverain ; Hubertine Auclert imposait la féminisation de nombreux mots… Et les clubs révolutionnaires de 1792, ceux de 1848 ou de la Commune de 1871, ou le MLF étaient déjà non mixtes. Les luttes se croisent, se répondent, se tendent donc la main dans le temps. Finalement, la discontinuité de l’histoire des luttes féministes est plus à chercher dans l’écoute sélective des revendications des femmes, et la mémoire plus sélective encore qu’on en a, que dans le contenu de leurs revendications. socialeet militante

Pour autant, on ne saurait nier la progression du combat féministe. Nous avons aujourd’hui plus de droits et de reconnaissance que nos mères, qui en avaient elles-mêmes plus que leurs propres mères. À chaque charge, des digues cèdent et les femmes gagnent du terrain. Les femmes du xixe siècle doivent batailler sur les fronts essentiels de la capacité civile — elles qui, dans le Code napoléonien de 1804, étaient traitées comme des mineures ; mais aussi sur le front de l’instruction quand on leur ferme les portes des écoles ; et sur le front du travail où elles ne touchent que la moitié du salaire d’un homme — et encore, quand on veut bien leur reconnaître le droit au travail. La question du vote n’en est pas moins importante, mais pour nombre d’entre elles, il passe après. Les premières victoires permettent de se focaliser, à la fin du xixe siècle, sur le droit de vote qui semble alors l’outil nécessaire pour emporter les autres combats. Le vote acquis, tardivement (1944 !), le féminisme peut se tourner vers de nouvelles batailles jusqu’alors minorées sans être absentes : la maîtrise de son corps, de la maternité, la lutte contre les violences faites aux femmes, le refus d’être réduites à n’être que des objets de désir évalués par le regard masculin.

Les vagues ne correspondent donc finalement pas à des moments où des femmes « prennent la parole » (ce qu’elles tentent toujours de faire), mais plutôt aux rares moments où l’on daigne les écouter, les entendre — pour assez vite tenter de les faire taire et de les renvoyer aux fourneaux. Les femmes profitent souvent des séquences révolutionnaires qui, généralement, permettent à d’autres voix que celles des dominants de s’exprimer. C’est vrai tout au long du XIXe siècle, mais aussi après 1968.

Je voudrais ici présenter l’histoire des luttes des femmes, en France, sur plus de deux siècles. « Qu’en France ? », regretterez-vous sans doute. Moi aussi, notez. Mais ce serait l’objet d’un autre livre, d’une ou de plusieurs autres historiennes spécialistes de ces espaces et de ces mouvements. Ce qui ne m’interdit pas de réfléchir aux apports d’un féminisme qui a toujours été international, transnational, comme aux distances, aux aveuglements parfois aussi, face aux combats de nos sœurs lointaines.

J’ai bien conscience aussi que les femmes ne sont pas, n’ont jamais été égales entre elles, que leurs chances d’être égales aux hommes sont bien inégalement distribuées. Entre une femme énarque à la tête d’une administration publique et une ouvrière à l’usine, entre une prof d’université et une étudiante obligée de bosser le week-end, entre une Blanche et une femme racisée, il y a toute la distance des classes sociales, des discriminations raciales. Si, comme femmes, il y a des situations dans les relations avec les hommes qu’elles pourront toutes partager, le risque est bien plus grand pour une femme d’être discriminée, stigmatisée, violentée, maltraitée par la justice, invisibilisée et silenciée si, en plus d’être femme, elle n’est ni riche, ni blanche, ni de nationalité française, ni hétérosexuelle.

Malheureusement, certaines féministes semblent aveugles à cette réalité. Pire, certaines reprennent aujourd’hui à leur compte le concept d’« universel » pour justifier cet aveuglement, semblant oublier combien ce même concept a été instrumentalisé des siècles durant pour justement exclure les femmes. Tristesse donc de voir ce mot, « universel », qui devrait être inclusif, utilisé pour exclure.

Pourtant les femmes des classes populaires, les femmes racisées et les lesbiennes ont considérablement apporté aux luttes féministes françaises. De la Révolution française à la fin du XIXe siècle, ce sont très majoritairement des ouvrières qui ont mené la lutte pour les droits des femmes ; elles aussi qui ont porté à bout de bras la lutte pour les droits des travailleuses. La première femme à avoir osé poser la question de son viol de façon publique, dans un prétoire, est la combattante algérienne Djamila Boupacha, en 1960, suivie en 1978 de deux lesbiennes, Anne Tonglet et Araceli Castellano, violées dans les calanques de Cassis ; toutes trois défendues par l’avocate et féministe franco-tunisienne, Gisèle Halimi. Deux procès essentiels pour que la lutte des femmes débouche sur la très tardive définition juridique du viol (1980).

Dans l’histoire du féminisme, on a occulté l’importance des homosexuelles. S’il est difficile de le mesurer tout au long du XIXe siècle et une partie du XXe siècle, dans un contexte d’homophobie et donc de silence des femmes sur leurs orientations sexuelles, tout change autour des années 1960-1970, quand l’identité lesbienne devient une identité collective, portée politiquement — brandie même. On leur doit alors une grande partie de la production théorique et pratique. Les lesbiennes ne s’en sont pas moins retrouvées doublement marginalisées, à l’intérieur du mouvement LGBT qui reproduisait la domination masculine des gays, et à l’intérieur du mouvement féministe (comme l’ont montré les travaux de Judith Butler, de Christine Bard, et plus récemment la thèse d’Ilana Eloit), les obligeant à construire des espaces d’autonomie entre les deux. C’est ainsi que naît, en avril 1971, le mouvement des Gouines rouges autour, notamment, de Marie-Jo Bonnet, Christine Delphy et Monique Wittig. Ce sont elles qui ont permis de comprendre à quel point la domination masculine repose sur l’hétérosexualité obligatoire et sur les contraintes qui pèsent sur le corps et la sexualité des femmes (on pourra citer « La Pensée straight » et « On ne naît pas femme », deux articles de Monique Wittig parus en 1980). Par leurs analyses politiques parfois plus radicales que celles de leurs sœurs hétérosexuelles, les lesbiennes ont puissamment contribué à dénoncer l’oppression subie par toutes les femmes, apportant arguments et armes théoriques, et appelant à des répertoires d’action plus subversifs. De nos jours, les mouvements queer, transgenre et intersexe jouent aussi un rôle essentiel pour dynamiser le féminisme, mais plus encore pour l’obliger à se questionner sur ses manques, ses angles morts, ses impasses et la façon dont il peut perpétuer des « invisibilisations » d’autres femmes, des discriminations.

Ce que font aussi les afro-féministes. Depuis les mouvements féministes des femmes colonisées puis décolonisées, depuis le black feminism états-unien des années 1970, l’afro-féminisme percute (pour son bien, mais non sans friction) le féminisme français. Awa Thiam, chercheuse en anthropologie, sénégalaise, qui a fondé en 1976 la Coordination des femmes noires et écrit en 1978 La Parole aux négresses, reste injustement méconnue parmi les féministes des années 1970. Il reste pourtant encore beaucoup à faire face à l’occultation, parfois au déni, des problématiques du racisme dans le féminisme français.

Le féminisme ne peut se raconter au singulier. Il a toujours été constitué d’une hétérogénéité de groupes de femmes, traversé de différents courants et visées politiques, animé de conflits internes souvent violents, ouvert mais dans le même temps parfois fermé aux combats des femmes des autres pays, parfois même aux combats de femmes invisibilisées, discriminées dans notre pays.

Pour celles et ceux qui luttent aujourd’hui encore pour l’égalité femme-homme, il est important de pouvoir se saisir de cette histoire longue, complexe des combats. Nous avons un passé, nous avons une histoire ! Essayons de la raconter.

![Récits de militantes : Annick Coupé, de mai 68 au mouvement altermondialiste [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/annick-coupe-150x150.jpg)