À l’occasion des 150 ans de la Commune de Paris, Contretemps va publier du 18 mars au 4 juin une lettre quotidienne rédigée par Patrick Le Moal, donnant à voir ce que fut la Commune au jour le jour.

***

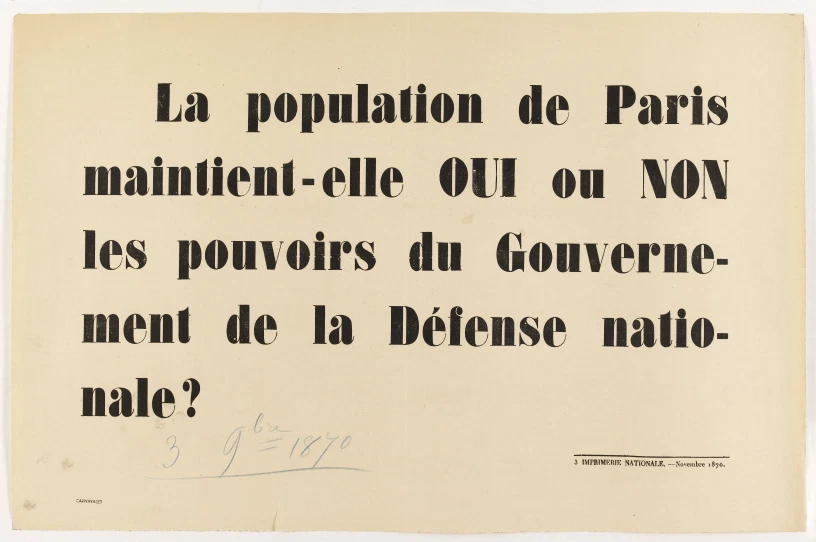

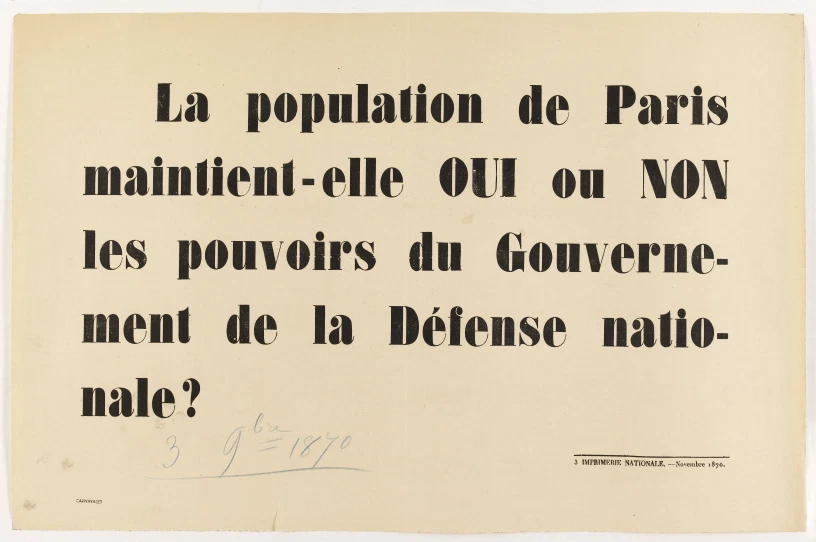

Alors que le gouvernement refusait depuis le 24 septembre d’organiser les élections, il finit par les accepter sous la pression populaire, mais au prix d’un plébiscite organisé deux jours avant. Celui-ci se tient le 3 novembre et il est suivi par les élections municipales du 5 au 8 novembre. Le gouvernement a donc eu recours à la technique du plébiscite, bien rodée par Napoléon III : « moi ou le chaos », le statu quo ou l’aventure. La question finalement posée aux Parisiens aurait pu être rédigée par Napoléon III lui-même :

On décompte 321 373 « oui » contre 53 585 « non ». Et, du côté de l’armée et la garde mobile qui votent à part, 236 623 « oui » et 9 053 « non ». Le « non » l’a emporté dans le seul XXe arrondissement (9 635 « non » contre 8 291 « oui »). C’est un triomphe pour les Trochu et Favre. Pourtant les appels s’étaient multipliés, soulignant toutes les raisons de voter non :

Extraits de l’appel du comité central républicain des vingt arrondissements de Paris

… déclare refuser sa confiance à un gouvernement qui s’est montré aussi incapable de défendre le pays que de fonder la République;

… malgré ce qu’a d’immoral le vote secret, surtout dans les circonstances actuelles, le Comité central engage les masses républicaines à ne déserter la lutte sur aucun terrain.

Il les adjure de courir au scrutin.

À la question de confiance audacieusement posée, il les presse de répondre unanimement :

NON.

Il dit à ses concitoyens :

Voulez-vous l’armistice, prélude d’une capitulation honteuse ?

Voulez-vous le démembrement de la France ?

Voulez-vous le retour de la monarchie ?

Votez : Oui.

Voulez-vous au contraire :

Une résistance énergique, la lutte à outrance ?

Voulez-vous l’intégrité du territoire et une paix durable ?

Voulez-vous la Commune, plusieurs fois promise, aujourd’hui refusée ?

Votez NON.

Les élections municipales donnent des résultats comparables. Dans douze arrondissements, les maires bourgeois nommés par Arago sont réélus. Dans trois, les IIIe, XIe et XVIIIe, des républicains radicaux, partisans de la résistance à l’occupation étrangère l’emportent. Il n’y a que dans le XIXe avec Delescluze et le XXe avec Ranvier, que des révolutionnaires sont élus. Ils sont rares parmi les adjoints, sauf dans les quartiers populaires des XVIIe, XVIIe, XIXe et XXe.

Les quatre élus du XXe, le maire, Ranvier et les adjoints Flourens, Millière et Lefrançais sont en prison ou sous le coup d’une arrestation, dont le prétexte est la manifestation du 31 octobre. Le gouvernement en profite pour annuler leur mandat et nomme une commission émanant du parti de la municipalité déchue.

Depuis la capitulation de Strasbourg le 28 septembre, les défaites s’étaient accumulées. L’armée prussienne était arrivée à Orléans le 13 octobre et le 16 Soissons capitula.

Dans Paris, on fait les comptes : 240 000 soldats et mobiles, 300 000 gardes nationaux dont la moitié peut immédiatement se battre. Les moyens sont donc bien là pour briser l’encerclement. Dans ces conditions, beaucoup commencèrent à estimer que ce gouvernement de Défense nationale ne voulait pas combattre.

Le 5 octobre, le républicain radical Flourens, élu par cinq bataillons de Belleville, descendit avec eux à l’Hôtel-de-Ville « dans un ordre admirable et en armes » pour réclamer les dix mille chassepots laissés dans les magasins l’État, exiger la levée en masse, la sortie immédiate de Paris pour chasser les Prussiens, les élections municipales, le rationnement. Il furent éconduits par Trochu et Gambetta. Flourens donna aussitôt sa démission de chef de bataillon. Deux jours après, Gambetta quittait Paris en ballon.

Le 8 octobre, le Comité central des 20 arrondissements convoqua une manifestation pour obtenir l’élection immédiate de la Commune de Paris. Quelques milliers[1] de gardes nationaux, armés ou non, se regroupèrent devant l’Hôtel de ville, criant « vive la Commune ! ». Ils y trouvèrent la garde mobile et un bataillon bourgeois de la garde nationale. Une délégation de trois personnes fut éconduite par Jules Ferry. Plusieurs autres bataillons des quartiers bourgeois arrivèrent en vue d’évacuer la place, aux cris de « Vive la République ! », « A bas la Commune ! ». L’affrontement fut cependant évité, mais ce fut un échec de plus pour le mouvement populaire et pour le Comité central des 20 arrondissements.

A la suite de cette journée, un certain nombre des militants qui avaient été élus comme commandants dans la garde nationale furent révoqués par les éléments réactionnaires de ces bataillons. Ce fut le sort d’Eugène Varlin et d’Auguste Blanqui.

Eugène Varlin avait été élu comme chef du 193e bataillon, composé de 1504 hommes (mais disposant seulement de 1000 fusils) venant du VIe arrondissement et dont un certain nombre étaient relieurs. Il avait été élu sur son engagement de ne jamais diriger son bataillon contre des républicains, alors même qu’il s’était opposé à un candidat ayant participé à la répression de l’insurrection de juin 1848 en tant qu’artilleur de la Garde nationale.

Lors de la manifestation du 8 octobre, obéissant à un ordre du général commandant la Garde nationale, Varlin se rendit à l’hôtel de ville à la tête de son bataillon. Au moment de leur arrivée, lui-même ainsi que certains de ses hommes avaient crié « vive la Commune ! », alors que d’autres avaient crié « Vive la République ! ». Accusé par les éléments réactionnaires du bataillon d’avoir voulu faire croire que le bataillon tout entier était partisan de la Commune, et malgré ses protestations, il est alors destitué de son commandement.

Extrait d’une lettre d’Eugène Varlin :

« … J’étais loin de supposer, ce que j’ai appris depuis, que dans le 193e bataillon, il pouvait se trouver quelques misérables, disposés à essayer leurs premières balles sur des citoyens français, qui venaient pacifiquement exprimer un vœu ; celui de voir procéder immédiatement aux élections municipales.

Je suis convaincu, il est vrai, que les hommes capables d’une pareille lâcheté sont peu nombreux, et qu’ils sont réprouvés par la presque unanimité du bataillon ; mais il est triste de songer qu’il ait pu même s’en trouver quelques-uns… »

Léon Gambetta fut chargé d’organiser une armée de volontaires, l’armée de la Loire, pour libérer la capitale. Mais tous ces dirigeants étaient plus soucieux de défendre l’ordre social contre « les mauvaises passions » que la patrie en danger.

Dès la proclamation de la république, Garibaldi, le héros des deux mondes, qui a participé à tant de luttes pour l’indépendance des peuples, s’est mis à la disposition du Gouvernement de la Défense nationale. Jugé encombrant par les catholiques et les monarchistes qui détestent cet anticlérical destructeur de trônes, et par les militaires qui refusent d’être commandés par un étranger, sa proposition est d’abord restée sans réponse.

Finalement, malgré son mauvais état de santé, Garibaldi décide de venir et débarque à Marseille où il reçoit un accueil enthousiaste. Mais lorsqu’il se rend à Tours où le gouvernement est réfugié, personne ne vient l’accueillir.

Finalement, il se voit chargé de transformer en unité digne de ce nom les quelques centaines d’Italiens, auxquels d’autres volontaires internationaux qui arrivent en France pourront s’associer. Ces troupes sont chargées de combattre dans l’Est et doivent former le cœur d’une future armée baptisée « des Vosges », placée sous son commandement.

Le 28 octobre, Paris apprend la capitulation de Bazaine à Metz, le jour même où des francs-tireurs parisiens ont risqué une sortie et se sont emparés temporairement du Bourget. Face à la contre-attaque allemande, le gouvernement de Défense nationale annonce alors l’organisation d’une sortie, qui n’aura finalement pas lieu. Les Allemands reprennent le Bourget en causant la mort d’un millier de combattants parisiens. Le gouvernement est alors accusé d’être responsable de cette défaite, et cela d’autant plus qu’il a envoyé au même moment Thiers à Versailles, vraisemblablement pour négocier un armistice.

Ces nouvelles relancent les flambées de protestation dans les grandes villes de province, à Grenoble, Bordeaux, Nantes, Vierzon, Tours, St Etienne, Limoges, Mâcon, Rouen, Toulouse, Nîmes et même dans de petits bourgs.

Le 31 octobre, une foule parisienne mécontente, composée de nombreux membres de la Garde nationale, se rassemble spontanément devant l’hôtel de ville, et par vagues successives envahit l’hôtel de ville, l’occupe, séquestre Jules Ferry, Jules Favre et le général Trochu[2]. Ce n’est plus seulement une manifestation pour faire pression, ou une démonstration de force, c’est une émeute, qui va mettre l’existence du gouvernement sur la sellette. Pour les uns, il s’agit de mettre en place une commission pour l’organisation rapide d’élections municipales à Paris. Pour d’autres, il s’agit de remplacer l’ancien gouvernement par un nouveau. Pour d’autres encore, le but est de constituer un Comité de Salut public.

L’énergie révolutionnaire est grande, mais la désorganisation est totale, en l’absence de toute direction, ce qui permet aux partisans du gouvernement d’organiser rapidement la contre-offensive.

Témoignage

Prosper-Olivier Lissagaray, 33 ans journaliste à La Marseillaise

« … Paris n’eut qu’un bond, comme à la même heure Marseille, Toulouse, Saint-Etienne. Une heure après l’affichage, sous la pluie, la foule crie devant l’Hôtel-de-Ville : « Pas d’armistice ! » et, malgré la résistance des mobiles, envahit le vestibule…….Il est deux heures et demie ; une foule énorme houle sur la place, mal contenue par les mobiles, crie : « A bas Trochu ! vive la Commune ! » agite des drapeaux avec : pas d’armistice ! Les délégations entrées à l’Hôtel-de-Ville ne revenant pas, cette foule perd patience, enfonce les mobiles, jette dans la salle des maires Félix Pyat, venu en amateur. Il se débat, proteste que cela ne se passe pas dans les règles, qu’il veut entrer dans la place « par élection, non par irruption ! » Les maires l’appuient de leur mieux, annoncent qu’ils ont demandé l’élection des municipalités, que le décret est à la signature. La foule pousse toujours, monte jusqu’à la salle du Trône, où elle termine l’oraison de Jules Favre qui va rejoindre ses collègues ; ils votent la proposition des maires, en principe, sauf à fixer la date des élections.

Vers quatre heures, le salon est envahi. … Un des délégués du Comité des vingt arrondissements monte sur la table, proclame la déchéance du Gouvernement, demande qu’une commission soit chargée de faire les élections dans les quarante-huit heures…Flourens … fait irruption avec ses tirailleurs de Belleville, monte sur la table autour de laquelle se tiennent les membres du Gouvernement, les déclare prisonniers et propose un Comité de salut public. Les uns applaudissent, d’autres protestent, déclarent qu’il ne s’agit pas de substituer une dictature à une autre. Flourens l’emporte, lit des noms, le sien d’abord, ensuite Blanqui, Delescluze, Millière, Ranvier, Félix Pyat, Mottu. D’interminables discussions s’engagent… On se perd dans un dédale d’imbroglios. Chaque salle a son gouvernement, ses orateurs, ses tarentules. Si noire est la tourmente que, vers huit heures, des gardes nationaux réactionnaires peuvent, sous le nez de Flourens, enlever Trochu et Ferry. D’autres, à côté, emportent Blanqui que des francs-tireurs délivrent.…. Un des meilleurs bataillons trochéens, conduit au secours du Gouvernement par le général Tamisier, commandant supérieur de la garde nationale, leva la crosse en l’air en arrivant sur la place. Tout changea quand on sut le Gouvernement prisonnier, surtout les noms de ses remplaçants. La leçon parut trop forte. Tel qui aurait admis Ledru-Rollin, Victor Hugo, ne put avaler Flourens et Blanqui……. La plupart des bataillons pour la Commune, croyant les élections accordées, étaient repartis dans leurs quartiers. … Blanqui signait, signait … Jules Ferry… a mis sa liberté à profit, réuni quelques bataillons … envahit la salle du Gouvernement … Ainsi s’évanouit en fumée cette journée qui aurait pu revivifier la défense. L’incohérence des hommes d’avant-garde refit au Gouvernement sa virginité de Septembre …

Ajoutons à ce témoignage quelques précisions sur le rôle du Comité central des vingt arrondissements au cours de cette journée : les délégués qui étaient réunis le matin au local de la Corderie, décidèrent d’aller ensemble à l’Hôtel de Ville pour porter la liste d’une commission chargée de faire procéder dans les 48 heures à l’élection de la Commune. Ils formèrent une colonne de 300 à 400 hommes, et mandatèrent Gustave Lefrançais pour lire et faire adopter cet appel. Mais l’influence du Comité central n’était pas telle qu’elle puisse s’imposer d’elle-même à la foule assemblée. C’est l’arrivée de Flourens et de ses bataillons qui permet d’imposer la constitution d’un Comité de Salut public, Comité qui ne vivra que quelques heures.

Le lendemain, le 1er novembre, contrairement aux engagements pris[3], le Gouvernement procède à l’ arrestation des chefs insurgés et annonce l’organisation d’un plébiscite le 3, et l’élection de maires et d’adjoints les 5 et 7 novembre. Il a recours à la bonne vieille recette bonapartiste: un plébiscite pour donner une légitimité au gouvernement arrivé au pouvoir le 4 septembre, au moins concernant les électeurs qui sont enfermés dans Paris.

Ces votes vont sanctionner un reflux temporaire du mouvement populaire, qui isole les révolutionnaires. Ce qu’a démontré la journée du 31 octobre, c’est que la gauche populaire a des capacités de mobilisation importantes, mais qu’elle est dispersée, et qu’elle n’a défini ni son projet ni sa stratégie.

Le Gouvernement de la défense nationale a décrété le 1er octobre 1870 que les objets engagés au Mont-de-piété depuis le 19 juillet 1870, consistant en vêtements, sommiers, matelas, couvertures, pour un prêt n’excédant pas 15 francs, seraient rendus aux déposants.

Cette mesure, qui coûterait un million au gouvernement, est salutaire, si ce n’est qu’elle est limitée aux objets engagés depuis juillet 1870, alors que bien des vêtements d’hiver et leurs couvertures y sont déposés avant par les citoyens nécessiteux qui peuvent s’en passer pendant l’été et qui ont ainsi six mois devant eux pour gagner de quoi les reprendre. Des milliers de parisien-nes s’y rendent immédiatement.

Le Petit journal, raconte le 6 octobre:

« Au Mont-de-piété le public était hier aussi nombreux, aussi pressé que la veille. À deux heures du matin, les trottoirs des rues de Paradis et des Blancs-Manteaux étaient encombrés d’une foule grelottante où les femmes et les enfants se trouvaient en majorité. Tout ce monde a attendu jusqu’à neuf heures, criant, luttant pour conserver ses places contre les derniers arrivés qui, naturellement, voulaient se mettre au premier rang. Des gardes nationaux en grand nombre gardaient les portes, se promenaient dans les cours, stationnaient au pied des escaliers, cherchant à maintenir l’ordre dans ce public qui voulait entrer malgré les baïonnettes. Au lieu de trois personnes, l’administration du Mont-de-piété en avait installé quatre pour activer le service; cependant deux mille trois cents personnes seulement ont pu retirer leurs objets engagés.

La porte s’ouvrant sur la rue de Paradis avait été consignée, on n’avait laissé ouverte aux réclamants que l’entrée de la rue des Blancs-Manteaux. À quatre heures, lorsqu’on a fermé cette dernière issue, la foule s’est ameutée, a forcé le passage malgré les gardes nationaux et les gardiens et s’est précipitée dans les cours comme une avalanche.

Les guichets n’ont été baissés qu’à six heures, et deux mille personnes environ sont parties très-mécontentes d’avoir perdu leur journée. Cependant il était matériellement impossible aux employés d’aller plus vite dans l’accomplissement de leur besogne. Du reste, aucune limite n’a été fixée pour retirer les objets que l’État fait rendre aux déposants » (extrait de Ma Commune de Paris, de Michèle Audin).

Victorine Brocher, 31 ans, piqueuse en bottines et ambulancière dans la Garde Nationale

« … notre compagnie fut requise pour aider au déblaiement des décombres. On battit le rappel dans le quartier; lorsque le service d’ambulance fut réuni, nous partîmes dans la direction de la rue de Grenelle pour nous rendre à Javel; lorsque nous arrivâmes sur le lieu du sinistre, c’était épouvantable, l’explosion avait été terrible, le sol était labouré en tous sens, une maison assez éloignée était absolument criblée, toutes les vitres brisées.

Les morts étaient nombreux. De la manufacture même, il ne restait que des pans de murs; sur le terrain, à une distance assez éloignée, nous avons trouvé des débris de casseroles en cuivre auxquels il y avait encore, adhérant, des lambeaux de chair. J’ai aidé à relever, non pas des êtres qui avaient vécu, mais des lambeaux informes de chair humaine, que l’on déposait ensuite dans de grandes boîtes, sortes de cercueils; çà et là, nous trouvions un bras, une jambe, une cervelle éclatée sur des débris de pierre, c’était une bouillie, on n’a pu rien reconstituer. Nous sommes restés à Javel plusieurs heures; notre tâche accomplie, nous sommes revenus bien tristes. C’était la première fois que j’assistais à une chose aussi horrible; pendant plusieurs jours, ce spectacle affreux était toujours devant mes yeux. J’étais tellement impressionnée, je me demandais si vraiment j’aurais la force et le courage de continuer la tâche que j’avais voulu entreprendre. En réalité, je n’avais jamais été parmi les masses, ni comme famille, ni comme travailleuse: je n’ai jamais mis les pieds dans une usine, ni même dans un atelier. Pour mon premier pas dans la vie tumultueuse, cela me semblait bien sinistre. Pourtant, me disais-je, tu as désiré être utile, tu dois te soumettre et faire ce que le devoir t’ordonne. J’ai donc résisté. »

La Ligue du Midi n’a pas survécu à l’échec lyonnais du 28 septembre.Esquiros entame une action anticléricale. Après que l‘église des Jésuites et le couvent des Sœurs Grises ont été envahis par des manifestant-es, il décide le 13 octobre la suspension du quotidien clérical et la suppression de congrégation des Jésuites à Marseille. C’en est trop pour le gouvernement qui nomme un remplaçant le 17 octobre. Ce dernier ne peut entrer dans la préfecture bloquée par 100 000 manifestant-es.

Une deuxième tentative de nomination d’un remplaçant a lieu le 30 octobre. Cette fois-ci, les gardes civiques, les organisations patriotiques occupent l’hôtel de ville, le soir le peuple est maître de la ville. Le 1er novembre la Commune révolutionnaire de Marseille est proclamée dans laquelle l’Internationale compte 9 membres sur 35.

Le nouveau préfet décide de refuser l’épreuve de force, il pénètre seul dans la préfecture et dans la confusion générale retourne la situation en sa faveur, de sorte que le 4 novembre, la Garde nationale bourgeoise a repris possession de l’Hôtel de Ville. Le nouveau préfet n’exerce aucune poursuite et ne procède à aucune arrestation afin d’éviter les tensions.

Mais la tentative marseillaise a échoué et Esquiros n’est plus en poste.

Nombre de républicains sont maintenant convaincus qu’existe un ennemi de l’intérieur, qu’aux forces conservatrices actives, monarchistes, bonapartistes, s’allient de « faux républicains » qui travaillent à tuer la République. La méfiance apparaît à l’égard de certains membres du gouvernement de la Défense nationale, les affrontements se généralisent entre les républicains. L’ annulation le 12 octobre des élections législatives prévues quatre jours après, le 16 octobre, ne fait qu’aggraver les choses.

Si la remise en cause de la légitimité du pouvoir central est présente au cours de toutes ces mobilisations, dans les régions qui ne sont pas placées devant le danger immédiat d’une occupation prussienne, l’aspiration à une autonomie des décisions locales, voire régionales, s’exprime avec force au cours des deux derniers mois.

La revendication de l’élection d’une Commune, en référence avec la l’assemblée révolutionnaire de la Révolution française est devenue omniprésente dans les milieux ouvriers populaires de Paris,dans toutes les manifestations, les débats dans les clubs, les assemblées, les bataillons de la garde nationale.

Mais cette revendication n’a pas la même signification pour tou-tes et la définition de ce que doit être cette Commune varie d’une déclaration à l’autre du Comité central des 20 arrondissements. Elle est également distincte de celle des blanquistes.

Pour ces derniers, elle doit être l’émanation de la force et de l’audace révolutionnaires :

« pas de malentendu ni d’équivoque, il y a commune et commune, la commune révolutionnaire qui a sauvé la France. Alors, le 10 août et septembre on fondait la république, ne fut pas le produit d’une élection régulière, une émanation bourgeoise d’un troupeau qui se rend à l’urne, elle sortit d’une convulsion suprême comme la lave sort du volcan. La commune de 1792 était l’illégalité même puisque la loi était encore l’iniquité ; elle fut la force et l’audace parce qu’elle était de droit la commune légale, la commune du suffrage régulier siégeait à l’Hôtel de ville, la commune révolutionnaire fut envoyée explicitement contre elle » (journal « La patrie en danger »)

Si le Comité central des 20 arrondissements prévoit dans son règlement du 19 octobre la signature par ses délégués d’un « acte d’adhésion aux principes révolutionnaires socialistes », cela n’empêche pas l’existence en son sein de conceptions très diverses.

Une conception légaliste et fédéraliste, acceptant le projet d’élection du Gouvernement pour « éviter toute division et maintenir la paix intérieure » et définissant la Commune comme l’unité politique « la Commune de Paris, comme toute autre commune, doit se contenir sévèrement dans les limites de sa propre autonomie. Elle ne peut avoir la prétention d’exercer un contrôle sur les résolutions et les actes des pouvoirs nationaux définitifs ou provisoires, législatifs ou exécutifs, sauf le cas où ces actes et résolutions attenteraient aux droits, libertés garanties et intérêts de la cité parisienne. En effet la vie municipale d’une cité est absolument inviolable, la commune et l’identité politique, et l’état et la nation ne sont que la réunion des communes de France. »(déclaration de principes du Comité du 8 octobre).

D’autres pratiques et d’autres déclarations vont beaucoup plus loin, lorsque les comités locaux sont conçus, non pas comme des auxiliaires des mairies, mais comme un rassemblement révolutionnaire des forces populaires, s’organisant par elles-mêmes et pour elles-mêmes, pour se protéger contre la réaction, et surtout pour doubler les institutions se constituant comme « une commune souveraine opérant révolutionnairement la défaite de l’ennemi, ensuite facilitant l’harmonie des intérêts et le gouvernement direct des citoyens par eux-mêmes ». Elles proposent une voie plus prometteuse : l’organisation démocratique par le bas pour un gouvernement des citoyens par eux-mêmes, pour les besoins de toute la population.

Ces débats sont essentiels, dans la mesure où il est nécessaire de donner une perspective aux mobilisations. Car le rejet du gouvernement existant ne se traduit pas automatiquement par la mise en place d’un pouvoir alternatif, perçu comme légitime à une échelle de masse.

[1]Gustave Lefrançais a chiffré 7 à 8000 personnes

[2]Toujours commandant militaire de Paris

[3]Blanqui et Flourens échappent à l’arrestation en passant à la clandestinité