Ukraine, vers une « germanisation » de la guerre ?

Wolfgang Streeck analyse l’évolution du rôle de l’Allemagne dans le conflit ukrainien, à la fois au niveau de la scène politique allemande et dans le cadre de sa relation avec les États-Unis et l’Union européenne. Il explore l’hypothèse que la remilitarisation de l’Allemagne et son rôle croissant dans la guerre pourraient être le prélude à une « germanisation » du conflit, la puissance hégémonique en Europe prenant le relais des États-Unis dans le soutien à l’Ukraine et jouant ainsi un rôle de « sous-traitant politique et militaire ».

***

Selon la loi de Hofstadter, qui découle manifestement de la loi de Murphy, « tout prend plus de temps qu’on ne le pense ». L’année dernière, le premier à s’en rendre compte de manière éclatante a été le chef de guerre russe Poutine, qui aurait bien sûr pu s’épargner ce choc s’il avait suivi l’exemple de Trotski et de Mao Zedong et consacré du temps à la lecture de Clausewitz. Son « opération militaire spéciale » – censée s’achever en une ou deux semaines et mettre ainsi définitivement fin au « fascisme » endogène et à l’« occidentalisme » exogène de l’Ukraine – n’ayant pas réussi à s’emparer de Kiev, Poutine a dû faire face à la perspective désagréable d’une guerre totale d’une durée indéterminée, non seulement avec l’Ukraine, mais aussi, sous une forme ou une autre, avec les États-Unis.

Moins d’un an plus tard, son homologue américain, Joe Biden, a fait une expérience similaire. Une victoire ukrainienne ne se profile pas à l’horizon, un barrage complet de sanctions économiques à l’encontre de la Russie ayant étonnamment peu endommagé la capacité de celle-ci de se maintenir au Donbass et dans la péninsule de Crimée. Les élections de mi-mandat de novembre 2022, qui ont vu les Démocrates perdre leur majorité à la Chambre des représentants, ont clairement signifié que la volonté de l’électorat étatsunien de financer l’aventure militaire dirigée par Biden-Blinken-Sullivan-Nuland n’était pas illimitée. En effet, la guerre d’usure sans fin qui se dessine aujourd’hui est de plus en plus perçue comme un handicap potentiel pour l’élection présidentielle de 2024.

Une « issue chinoise » ?

Un autre retrait du type Afghanistan étant hors de question, celui de 2021 n’ayant pas encore été oublié, même par la notoirement amnésique opinion publique étatsunienne, et Poutine n’ayant d’autre choix que de s’accrocher ou d’être damné, c’est maintenant à l’administration Biden de décider de l’évolution de la guerre. Au début du mois de mars 2023, il semblait que les États-Unis devaient choisir rapidement entre deux grandes options. Appelons la première « l’issue chinoise ». Depuis la visite d’une journée d’Olaf Scholz à Pékin, le 4 novembre dernier, la Chine, et Xi Jinping personnellement, ont insisté à plusieurs reprises sur le fait que l’utilisation sur le champ de bataille d’armes nucléaires, y compris d’armes tactiques, devait être exclue en toutes circonstances. Pour des raisons évidentes, cela concernait la Russie plus que les États-Unis ou l’Ukraine, étant donné les déficiences désormais largement visibles des forces conventionnelles russes.

Avec un budget militaire à peine supérieur à celui de l’Allemagne – ce dernier étant lamentablement inadéquat du point de vue de la Zeitenwende[1] – la Russie, contrairement à l’Allemagne, doit maintenir une capacité nucléaire, y compris une capacité stratégique intercontinentale, égale à celle des États-Unis. Cela ne laisse que très peu de marge pour ses forces conventionnelles. Les conséquences sont devenues évidentes lorsque l’armée russe s’est avérée incapable de prendre Kiev, à seulement 300 kilomètres de la frontière russo-ukrainienne.

En signalant à la Russie, qui dépend de la Chine comme son allié le plus proche et le plus puissant, qu’une réponse nucléaire à une avancée ukrainienne armée par les Américains ne serait pas appréciée, la Chine a fait une faveur importante aux États-Unis et à l’OTAN. Suffisamment importante pour qu’il soit difficile de croire qu’elle aurait pu être concédée sans contrepartie. Il semble que les États-Unis se soient engagés à maintenir la capacité militaire de l’Ukraine à un niveau tel qu’elle ne puisse pas créer une situation qui obligerait la Russie à recourir à l’arme nucléaire. Le résultat d’un tel accord, s’il existe, ce qui est probablement le cas, serait essentiellement de « geler » la guerre : stabiliser les positions territoriales actuelles des deux armées, qui pourraient durer des années.

En outre, si les États-Unis le voulaient, une telle diplomatie sous l’égide de la Chine pourrait progresser davantage. Il n’y a pas loin de l’impasse au cessez-le-feu, et peut-être de là à quelque chose comme un règlement de paix, même s’il s’agit d’un « règlement sale » comme en Bosnie et au Kosovo. Les États-Unis devraient y amener le gouvernement ukrainien, ce qui ne devrait pas être trop difficile étant donné qu’ils ont contribué à l’installer : « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris : que le nom du Seigneur soit béni » [Job 1,6-22]. Cependant, d’un point de vue étatsunien, une faille importante dans ce type de résolution serait que les Chinois, en échange de leurs bons services et, en fait, de leur aide à la réélection de Biden, pourraient s’attendre à une concession en Asie qui rendrait plus difficile pour Biden de faire ce qu’il veut manifestement faire après l’Ukraine : attaquer la Chine d’une manière ou d’une autre, pour échapper à ce que l’on appelle, dans le débat stratégique actuel aux États-Unis, le « piège de Thucydide » : la position dans laquelle un hégémon installé doit attaquer un rival émergent suffisamment tôt pour être sûr de l’emporter.

« Européanisation », c’est-à-dire « germanisation » du conflit

Aussi tentante que soit la perspective d’une sortie du bourbier ukrainien, certains signes indiquent que les États-Unis s’orientent vers une seconde approche, que nous pourrions appeler l’européanisation, voire la germanisation, de la guerre. Vous souvenez-vous de la « vietnamisation » ? Bien qu’elle n’ait finalement pas fonctionné – ce sont les États-Unis qui ont été vaincus, et non leur substitut régional, qui n’a jamais été davantage qu’une fiction made in USA – , elle a momentanément permis aux États-Unis de souffler. Elle a également permis à leur machine de propagande de vendre à l’opinion publique étatsunienne la perspective d’un retrait honorable du champ de bataille, une fois la tâche de combattre confiée à un allié de bonne foi politiquement fiable et militairement capable. Un tel allié n’existait pas en Asie du Sud-Est dans les années 1960, mais dans l’Europe des années 2020, les choses pourraient peut-être être différentes. Contrairement à l’Afghanistan, les États-Unis pourraient réussir à se dissocier lentement des opérations de guerre – à superviser celle-ci plutôt qu’à la mener – en laissant le soutien matériel, les décisions tactiques et l’annonce des mauvaises nouvelles aux gouvernement ukrainien, à un sous-commandant local qui, si les choses tournent mal, pourrait servir de bouc émissaire et de souffre-douleur.

Qui pourrait faire ce travail ? Pas l’Union européenne (UE), à l’évidence. Bien que sa dirigeante, Ursula von der Leyen, ait été ministre de la défense avant de s’installer à Bruxelles, elle a été largement considérée comme incompétente et n’a échappé que de justesse à une enquête parlementaire sur sa pitoyable prestation ministérielle. Plus important encore, l’UE ne dispose pas réellement de ressources financières propres, et qui à Bruxelles décide de quoi et avec qui reste un mystère même pour les initiés, ce qui se traduit généralement par des décisions lentes, ambiguës et non justifiées – ce qui est pas de peu d’utilité en temps de guerre. Cette tâche ne peut pas non plus être confiée au Royaume-Uni, qui, en quittant l’Union, s’est coupé de l’appareil législatif de l’UE. Par ailleurs, le Royaume-Uni sert déjà d’aide de camp aux États-Unis, les aidant à constituer un front mondial contre la Chine, qui pourrait être la prochaine cible de leur guerre perpétuelle. Quant au fameux « tandem » franco-allemand, dont personne ne sait avec certitude s’il est plus qu’une chimère journalistique ou diplomatique, est également hors de question.

Il ne reste donc plus que l’Allemagne – et, avec le recul, on a l’impression qu’elle a été préparée depuis un certain temps par les États-Unis pour devenir leur lieutenant de la section ukrainienne dans la guerre mondiale pour les « valeurs occidentales ». La germanisation du conflit éviterait à l’administration Biden de devoir s’engager auprès des Chinois pour les aider à se retirer d’une guerre qui menace de devenir impopulaire au niveau national. Les efforts visant à faire des Allemands des auxiliaires européens peuvent s’appuyer sur l’héritage de la Seconde Guerre mondiale, qui se traduit par une forte présence militaire américaine dans le pays, toujours fondée en partie sur des droits légaux remontant à la capitulation inconditionnelle de 1945. À l’heure actuelle, environ 35 000 soldats américains sont stationnés en Allemagne, avec 25 000 membres de leurs familles et 17 000 employés civils, soit plus que n’importe où ailleurs dans le monde, à l’exception, semble-t-il, d’Okinawa. Dispersées sur l’ensemble du territoire, les États-Unis entretiennent 181 bases militaires, dont les plus importantes sont celles de Ramstein, en Rhénanie-Palatinat, et de Grafenwöhr en Bavière. Ramstein a servi de quartier général opérationnel dans la « guerre contre le terrorisme » – en coordonnant notamment les navettes aériennes chargées de transférer des prisonniers du monde entier vers Guantanamo. Cette base continue de servir de poste de commandement des interventions étatsuniennes au Moyen-Orient. Les bases étatsuniennes en Allemagne abritent un nombre inconnu d’ogives nucléaires, dont certaines sont destinées à être larguées par l’aviation allemande sur des cibles désignées par les États-Unis à l’aide de chasseurs-bombardiers certifiés américains (sous les auspices de ce que l’on appelle la « participation nucléaire »).

La militarisation accélérée de la République fédérale

À certains moments de l’après-guerre, les gouvernements allemands ont cherché à développer une politique de sécurité nationale qui leur soit propre – comme, par exemple, lors de la détente de Willy Brandt, considérée avec suspicion par Nixon et Kissinger ; du refus de Schröder, conjointement à Chirac, de rejoindre la « Coalition des volontaires » dans sa recherche avortée d’armes de destruction massive en Irak ; du veto de Merkel en 2008, aux côtés de Sarkozy, à l’admission de l’Ukraine dans l’OTAN ; de la tentative de Merkel, en collaboration avec Hollande, qui a abouti aux accords de Minsk I et II, de négocier une sorte d’accord entre la Russie et l’Ukraine ; ou du refus obstiné de Merkel de prendre au sérieux l’objectif de l’OTAN d’un budget de la défense équivalent à 2 % du PIB. En 2022, cependant, le déclin du Parti social-démocrate et la montée des Verts ont affaibli la capacité et le désir de l’Allemagne de disposer d’un minimum d’autonomie stratégique. Deux jours après le début de la guerre, le discours de Scholz au Bundestag sur la Zeitenwende en fut la preuve. Il s’agissait en quelque sorte d’une promesse faite aux États-Unis que l’insubordination du type Brandt, Schröder et Merkel ne se reproduirait plus.

Scholz espérait peut-être que le fonds spécial de 100 milliards d’euros (le Sondervermögen) mis de côté pour moderniser la Bundeswehr [l’armée de la République fédérale], entièrement financé par la dette et donc invisible dans les comptes budgétaires standard, apaiserait les derniers soupçons de désobéissance de la part des Allemands. Au lieu de cela, la première année de la guerre fut l’occasion de tester la véritable profondeur de la conversion des Allemands du pacifisme d’après-guerre à l’occidentalisme anglo-américain. Lorsque, quelques semaines à peine après le discours sur la Zeitenwende, des observateurs sceptiques ont constaté que les 100 milliards d’euros n’avaient même pas commencé à être dépensés, il n’a pas suffi au gouvernement allemand de faire remarquer que le nouveau matériel devait être commandé avant d’être payé, mais aussi qu’avant d’être commandé, il devait être choisi. Pour montrer sa bonne volonté, l’Allemagne s’est donc empressée de signer un contrat portant sur 35 avions F-35 avec le gouvernement étatsunien – et non, comme on aurait pu le penser, avec ses fabricants, Lockheed Martin et Northrop Grumman. L’avion, qui fait depuis longtemps l’objet des convoitises de la ministre des affaires étrangères des Verts [Annalena Baerbock], doit remplacer la flotte de Tornado, prétendument dépassée, que l’Allemagne entretient au titre de sa « participation nucléaire ». Pour un prix estimé à 8 milliards de dollars, réparations et maintenance comprises, les avions devraient être livrés vers la fin de la décennie, avec une seule clause de réserve selon laquelle le gouvernement étatsunien peut unilatéralement ajuster le prix à la hausse s’il le juge opportun.

En fin de compte, l’accord sur les F-35 n’a apporté aux Allemands qu’un bref sursis. Pendant que les services de renseignement et les lobbyistes allemands et étrangers se disputaient pour savoir à quoi le reste du fonds devrait être consacré, Scholz, pour apaiser l’impatience des Américains, a renvoyé la ministre de la défense [Christine Lambrecht], une ancienne apparatchik du SPD qui avait été nommée contre son gré pour satisfaire les demandes supposées en faveur de la parité hommes-femmes. Peu avant son renvoi, l’une de ses successeures potentielles, [Eva Högl] qui occupait le poste de médiateur parlementaire auprès de la Bundeswehr, a exigé que les 100 milliards d’euros soient portés à 300 milliards d’euros. Quelques jours plus tard, le poste a été confié à quelqu’un d’autre, Boris Pistorius, jusqu’alors ministre de l’intérieur du Land de Basse-Saxe, un homme tout aussi dépourvu d’expérience en matière militaire mais rayonnant d’une compétence managériale à toute épreuve. L’une de ses premières déclarations a consisté à lever une ambiguïté jusque-là soigneusement entretenue dans le discours de la Zeitenwende, à savoir si les 100 milliards d’euros allaient porter le budget ordinaire de la défense au niveau des 2 % sanctionnés par l’OTAN ou s’ils allaient s’ajouter à ces 2 %, comme une sorte d’amende pour cause de négligence passée. Selon M. Pistorius, c’est cette dernière solution qui a été retenue, de sorte que les dépenses ordinaires de défense devraient augmenter de 10 milliards d’euros chaque année, et ce pendant plusieurs années, en plus de ce qui est alloué dans le cadre du Sondervermögen. De plus, lorsque le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, sur le point de devenir directeur de la banque centrale norvégienne – une sinécure s’il en est – a fait savoir que les 2 % n’étaient désormais qu’un minimum, Pistorius a été l’un des premiers à approuver.

Entre-temps, en septembre 2022, le prochain test, difficile une fois de plus, a été la destruction des gazoducs Nord Stream 1 et 2 menée, selon Seymour Hersh, par une équipe de mercenaires américano-norvégienne. La tâche du gouvernement allemand avait alors consisté à prétendre qu’il n’avait aucune idée de l’identité du coupable, à garder le silence sur l’affaire et à faire en sorte que la presse fasse de même ou dise au public que « Poutine » était le coupable. Ce test a été brillamment réussi. Lorsqu’un membre du Bundestag appartenant à Die Linke – seul sur 709 députés – a demandé au gouvernement, quelques semaines après l’événement, ce qu’il savait, il lui a été répondu que pour des raisons de Staatswohl – le bien-être de l’État – aucune réponse à ce type de question ne serait donnée, ni maintenant, ni à l’avenir. Le lendemain du jour où Hersh a rendu public le résultat de son enquête, le Frankfurter Allgemeine Zeitung [quotidien conservateur proche des milieux d’affaires] en a parlé sous le titre « Kreml : USA haben Pipelines beschädigt » (Kremlin : les États-Unis ont endommagé les pipelines).

Faire sauter les « lignes rouges »

Un autre test de loyauté, plus long et plus cumulatif, mené parallèlement à la bataille du budget, concernait la livraison d’armes et de munitions à l’armée ukrainienne. Depuis 2014, l’Ukraine était le seul pays industrialisé à connaître une augmentation annuelle aussi rapide (et de loin) des dépenses de sa défense. Ses dépenses étaient financées non pas par ses propres oligarques mais par les États-Unis, dans le but de parvenir à la soi-disant « interopérabilité » entre l’armée ukrainienne et l’OTAN (officiellement déclarée comme devant être atteinte en 2020). Bien que cela ait pu inquiéter les généraux russes – qui étaient certainement conscients de la décrépitude de leurs forces conventionnelles suite à la décision de Poutine de rattraper la modernisation des forces nucléaires américaines – dès le premier jour de l’attaque russe, les États de l’OTAN ont été invités à envoyer des armes à l’Ukraine, des armes de plus en plus puissantes et en quantité de plus en plus importante. Alors qu’il devenait évident que l’Ukraine serait incapable de tenir sans un afflux constant de soutien matériel de la part d’un Occident revigoré, les États-Unis ont insisté pour que les pays européens assument une part croissante du fardeau, en particulier ceux qui étaient coupables d’avoir négligé leur armée, en premier lieu l’Allemagne.

Toutefois, il s’est rapidement avéré que les armées nationales n’étaient pas très enthousiastes à l’idée de devoir céder à l’Ukraine certains de leurs équipements les plus précieux et les plus prestigieux, affirmant que cela diminuerait leur capacité à défendre leur propre pays. Cette réticence peut s’expliquer par la crainte que ce qu’elles ont donné aux Ukrainiens ne tombe entre les mains de l’ennemi, ne soit irrémédiablement endommagé sur le champ de bataille ou ne soit vendu sur le marché noir international, sans espoir de remboursement, même pour du matériel officiellement prêté. Une autre inquiétude concernait les perspectives de réarmement une fois que la guerre serait terminée et que l’Ukraine devrait être reconstruite – mieux que jamais – par « l’Europe », comme le promettait inlassablement Bruxelles. Il y avait aussi des inquiétudes, généralement exprimées en public par des officiers de haut rang à la retraite, sur le fait que les pays européens étaient entraînés dans une guerre dont la conduite et les objectifs avaient été laissés aux Ukrainiens par leurs gouvernements, conformément aux exigences des États-Unis et de l’opinion publique. Il semble notamment que l’on s’inquiète du fait que si la guerre prenait fin brutalement, l’Ukraine disposerait des forces terrestres les plus importantes et les mieux équipées d’Europe.

Une fois encore, c’est l’Allemagne, de loin le plus grand pays d’Europe occidentale, qui, plus que tous les autres, a dû prouver, sous le regard attentif des États-Unis et des médias internationaux, qu’elle était prête à « soutenir l’Ukraine ». Dans un premier temps, le ministre allemand de la défense de l’époque avait offert 5 000 casques et gilets pare-balles aux militaires ukrainiens, ce qui a été largement ridiculisé par les alliés de ce pays et, de plus en plus, par son opinion publique. Au cours des mois suivants, des armes toujours plus puissantes ont été demandées et fournies, notamment des missiles de défense aérienne tels que le système Iris-T, qui n’a même pas encore équipé les troupes allemandes, et le puissant char d’assaut Howitzer (Panzerhaubitze) 2000. Chaque fois que le gouvernement Scholz a tracé une ligne rouge, il a été contraint de la franchir sous la pression de ses alliés ainsi que des deux plus petits partenaires de la coalition, les Verts et les Libéraux – les premiers contrôlant le ministère des affaires étrangères, les seconds la commission de la défense du Bundestag, présidée par un député FDP de Düsseldorf, siège de Rheinmetall, l’un des plus grands producteurs d’armes d’Europe et d’ailleurs.

Au cours de l’hiver 2022, le débat sur l’armement de l’Ukraine a commencé à se focaliser sur les chars. Dans ce domaine en particulier, l’Allemagne devait être poussée graduellement vers la livraison de modèles de plus en plus puissants, depuis les véhicules blindés de transport de troupes jusqu’au célèbre char de combat Leopard 2, un succès mondial à l’exportation construit par un consortium dirigé par Rheinmetall. Environ 3 600 chars Leopard du modèle de plus avancée 2A5+ ont été vendus dans le monde entier, notamment à des partisans enthousiastes des valeurs occidentales tels que l’Arabie saoudite, pour les aider dans leurs efforts inlassables visant à ramener la paix au Yémen.

En partie parce que les chars allemands occupent une place prépondérante dans la mémoire historique russe, mais aussi parce que rien n’indiquait que l’Allemagne aurait son mot à dire sur l’utilisation de ses chars (il n’y a pas plus de 500 kilomètres entre la frontière ukrainienne et Moscou), Scholz a d’abord, comme d’habitude, donné une à une les raisons pour lesquelles, malheureusement, aucun Leopard 2 ne pouvait être livré. En réponse, certains alliés de l’Allemagne, en particulier la Pologne, les Pays-Bas et le Portugal, ont fait savoir qu’ils étaient prêts à faire don de leurs propres chars Leopard, même si l’Allemagne ne le faisait pas. La Pologne a même annoncé qu’elle enverrait des chars Leopard à l’Ukraine, si nécessaire même sans licence allemande – ce qui est pourtant une exigence légale dans le cadre de la politique allemande en matière d’exportation d’armes.

Il se pourrait que la façon dont cette histoire s’est déroulée s’avère déterminante pour la suite des événements. Acculée par ses alliés européens, l’Allemagne ne s’est plus opposée à l’envoi de chars Leopard à l’Ukraine, à condition que les États-Unis acceptent également de fournir leur principal char de combat, le M1 Abrams, un autre succès mondial à l’exportation, avec une production totale de 9 000 pièces jusqu’à présent. Dans un premier temps, l’Allemagne a promis de fournir 14 de ses 320 chars Leopard, formant ainsi un régiment de chars à livrer à l’Ukraine dans les trois mois. À partir de là, elle construirait deux bataillons de chars, formé chacun de 44 chars Léopard 2, à partir de ses propres Leopard et de ceux attendus de ses partenaires européens – formation, pièces détachées et munitions inclues – pour les remettre prêts au combat à l’armée ukrainienne. Selon les estimations des experts, l’Ukraine aurait besoin d’une centaine de Léopards dernier modèle pour améliorer sensiblement sa capacité militaire.

Toutefois, à ce stade, à l’époque de la conférence de Munich sur la sécurité, deux surprises désagréables se sont produites. Tout d’abord, il s’est avéré que les alliés européens de l’Allemagne, une fois la résistance allemande surmontée, ont découvert toutes sortes de raisons pour lesquelles ils devaient conserver leurs Léopard, avec ou sans licences d’exportation, laissant la fourniture de chars de combat essentiellement aux Allemands. Au total, les forces armées de l’OTAN commandent un total estimé à environ 2 100 chars Leopard de modèle 1 et 2. Deuxièmement, des enquêtes américaines, notamment dans le Wall Street Journal, ont révélé que les chars Abrams n’entreraient en scène que dans quelques années, voire pas du tout, ce que les négociateurs allemands semblaient avoir soit négligé soit priés de négliger par leurs homologues américains, et qui n’avait certainement pas été communiqué à l’opinion publique allemande.

En fin de compte, le gouvernement Scholz s’est retrouvé dans l’embarras, étant pratiquement le seul fournisseur de chars de combat de Kiev. Ce qui rend la situation encore plus inconfortable, c’est que, précisément le jour où les Allemands ont accepté l’accord sur les chars Leopard, le gouvernement ukrainien a déclaré que, maintenant que l’accord avait été conclu, les prochains éléments sur sa liste étaient les avions de chasse, les sous-marins et les cuirassés, sans lesquels l’Ukraine n’avait aucun espoir de gagner la guerre. L’ancien ambassadeur d’Ukraine en Allemagne, Andrej Melnyk, revenu à Kiev où il occupe désormais le poste de vice-ministre des affaires étrangères, a tweeté le 24 janvier, en anglais : « Hallelujah ! Jésus-Christ ! Et maintenant, chers alliés, créons une puissante coalition d’avions de combat pour l’Ukraine avec des F-16 et des F-35, des Eurofighter et des Tornado, des Rafale et des Gripen et tout ce que vous pouvez fournir pour sauver l’Ukraine ! ». Pour couronner le tout, lors de la conférence de Munich sur la sécurité, la délégation ukrainienne a demandé aux États-Unis et au Royaume-Uni des bombes à fragmentation et des bombes au phosphore, interdites par le droit international mais, comme l’ont souligné les Ukrainiens, détenues en grand nombre par leurs alliés occidentaux. La Frankfurter Allgemeine Zeitung, toujours soucieuse de ne pas semer la confusion dans l’esprit de ses lecteurs, a qualifié les bombes à fragmentation d’ « umstritten » – « controversées » – plutôt que d’illégales.

Rupture avec le pacifisme post-1945

Pour la coalition gouvernementale allemande, mais aussi pour l’administration Biden, une question cruciale concernant l’attribution d’un rôle de premier plan à l’Allemagne est de savoir si le pacifisme d’après-guerre du pays est encore assez fort pour interférer avec ce rôle. La réponse est que ce n’est peut-être pas le cas. À l’instar des États-Unis, l’abolition de l’appel sous les drapeaux semble avoir facilité la vision de la guerre comme un moyen approprié au service du bien : contrairement à l’Ukraine, les fils, les petits amis et les maris allemands ne risquent pas de devoir aller sur le champ de bataille. Pour une grande partie de la jeune génération, l’idéalisme moral couvre le matérialisme brut de la mort et de l’assassinat. Au sein et autour du parti des Verts, quelque chose comme un nouveau goût pour l’héroïsme est apparu, parmi ce qui était considéré il y a encore peu de temps comme une génération post-héroïque. Il n’y a plus de parents, voire de grands-parents, qui puissent témoigner de la vie et de la mort dans les tranchées. Alors, on rêve d’une guerre aseptisée, exécutée dans le strict respect de la Convention de La Haye, du moins de notre côté. Il ne s’agirait plus de guerre et de paix, mais de crime et de châtiment, dans le but ultime, au prix de centaines de milliers de vies humaines, de faire comparaître Poutine devant un tribunal.

Il se peut également que des facteurs spécifiquement allemands soient à l’œuvre. Au sein de la « génération verte », le nationalisme en tant que source d’intégration sociale a effectivement été remplacé, plus que partout ailleurs en Europe, par un manichéisme omniprésent qui divise le monde en deux camps, le bien et le mal. Il est urgent de comprendre cette évolution de l’état d’esprit (Zeitgeist) allemand, qui semble s’être produite progressivement et de façon passée inaperçue. Elle implique que, contrairement à ce qui se passe dans le monde des nations, il ne peut y avoir de paix fondée sur un équilibre des pouvoirs et des intérêts, mais seulement une lutte implacable contre les forces du mal, qui sont essentiellement les mêmes à l’échelle internationale et nationale. Il est clair que cela ressemble à une conception étatsunienne de la politique, partagée par les néoconservateurs et les idéalistes du Parti démocrate, et incarnée par une dirigeante politique comme Hillary Clinton. Le syndrome semble particulièrement marqué à gauche de l’échiquier politique allemand, qui, par le passé, aurait été la base naturelle d’un mouvement anti-guerre et pro-paix, ou du moins pro-cessez-le-feu. Aujourd’hui, cependant, même Die Linke se garde de soutenir la manifestation pour la paix organisée le 25 février par Sahra Wagenknecht et Alice Schwarzer, l’icône féministe allemande, au risque de faire éclater le parti, qui cesserait d’être une force politique significative.

Par ailleurs, les Allemands de l’après-guerre ont longtemps eu tendance à écouter avec sympathie les non-Allemands qui leur attribuaient des déficiences morales collectives et exigeaient d’eux qu’ils fassent preuve d’humilité sous une forme ou une autre. Il est difficile de trouver une autre explication à l’extraordinaire popularité dont jouit l’ambassadeur ukrainien en Allemagne susmentionné, Melnyk, un fan inconditionnel du terroriste, collaborateur nazi et criminel de guerre Stepan Bandera et de son co-dirigeant dans les rangs nationalistes ukrainiens dans l’entre-deux-guerres et sous l’occupation allemande, également nommé Andrej Melnyk. Sur Twitter, Melnyk s’est acharné sur les personnalités politiques allemandes, y compris le président de la république Frank-Walter Steinmeier, accusé de ne pas avoir suffisamment soutenu l’Ukraine, dans des termes qui, dans tous les autres pays, auraient conduit à la révocation de son accréditation. Il ne se passait guère de semaine sans que Melnyk ne soit invité à l’un des talk-shows télévisés hebdomadaires pour accuser les dirigeants politiques allemands de conspiration génocidaire avec la Russie contre le peuple ukrainien. Nommé vice-ministre des affaires étrangères à l’automne 2022, Melnyk a continué à jouer un rôle important dans le débat allemand sur les obligations du pays à l’égard de l’Ukraine. Par exemple, faisant référence à un article publié initialement dans la Süddeutsche Zeitung [traduit dans plusieurs langues] dans lequel Jürgen Habermas préconise un cessez-le-feu en Ukraine pour permettre des négociations de paix, M. Melnyk a tweeté : « Que Jürgen Habermas soit aussi effrontément au service de Poutine me laisse sans voix. C’est une honte pour la philosophie allemande. Immanuel Kant et Georg Friedrich Hegel se retourneraient dans leur tombe de honte ». Pour apprécier le ton d’une grande partie de la discussion, on peut citer le tweet d’un jeune comédien et vedette de la télévision, Bastian Bielendorfer : « Sahra Wagenknecht n’est que l’enveloppe vide d’un amas de cellules corrompues sur le plan psychique et humain. Elle ne devrait pas être invitée dans les talk-shows, elle devrait être soignée ». Ce tweet a été suivi, le lendemain, par celui-ci : « Twitter a supprimé le tweet. C’est regrettable. La vérité demeure ».

Une implication croissante dans la guerre

Il semble bien que, plus généralement, les États-Unis et l’OTAN tentent de concert d’entraîner l’Allemagne dans la guerre, de manière de plus en plus visible et active. Au cours de l’année écoulée, d’autres pays européens ont appris à pousser l’Allemagne vers l’avant afin de rester eux-mêmes à l’écart (cas des Pays-Bas) ou de promouvoir leurs intérêts avec de meilleures chances de succès (comme la Pologne et les États baltes). L’Allemagne, à son tour, fatiguée d’être poussée par d’autres, pourrait être plus encline à se propulser d’elle-même. Dès l’année dernière, les dirigeants sociaux-démocrates, y compris le nouveau président du parti, Lars Klingbeil, ont parlé de la nécessité pour l’Allemagne de diriger l’Europe et de leur volonté de le faire. Il est important de noter que la France n’a plus été mentionnée dans ce contexte. Après avoir trop longtemps prétendu ne pas être impliquée, l’Allemagne, plus sûre d’elle, pourrait désormais considérer que c’est exactement ce qu’elle fait.

Un rôle possible dans lequel l’Allemagne pourrait évoluer serait celui de sous-traitant politique et militaire privilégié des États-Unis, ayant été suffisamment humiliée publiquement dans les épisodes Nord Stream et Leopard 2 pour comprendre que pour éviter d’être bousculée par les États-Unis, l’Allemagne doit être prête à diriger l’Europe en leur nom, recevant les ordres de Washington par l’intermédiaire de Bruxelles. Bruxelles ne signifie pas en l’occurrence l’UE mais l’OTAN, la ligne de commandement émergente visualisée par l’ordre des sièges lors des conférences de Ramstein, avec les États-Unis, l’Ukraine et l’Allemagne en tête de la table. Dans le cadre de cette évolution, l’Allemagne serait chargée de rassembler et de payer les armes dont les forces ukrainiennes estimeraient avoir besoin pour leur victoire finale, au risque, si cette victoire ne se concrétisait pas, d’être jugée coupable, à la place des États-Unis, d’incompétence, de lâcheté, d’avarice et, bien sûr, de sympathie avec l’ennemi.

Au fil du temps, la participation indirecte de l’Allemagne à la guerre pourrait, en tant que fournisseur d’armes, devenir, par glissements successifs, de plus en plus directe. Un nombre considérable de troupes ukrainiennes sont déjà entraînées en Allemagne, sur des bases américaines mais aussi, de plus en plus, sur des bases de la Bundeswehr, et de nombreux Allemands, pour la plupart des radicaux de droite, combattent dans les légions internationales aux côtés de l’armée ukrainienne. Très bientôt, les chars Leopard qui ont été déployés devront être entretenus et réparés, ce qui pourrait nécessiter leur renvoi en Allemagne. Rheinmetall a annoncé la création d’une usine en Ukraine pour la construction d’environ 400 chars Leopard par an, en partant évidemment du principe que la guerre durera suffisamment longtemps pour que les chars produits en Ukraine entrent en service et que l’usine soit rentable. Bien entendu, l’usine devra être protégée par des défenses antiaériennes, dont on imagine qu’elles seront assurées par des équipes allemandes expérimentées. Quant aux avions de combat, ils seraient plus sûrement stationnés loin du champ de bataille, peut-être quelque part en Rhénanie où les installations nécessaires à leur entretien existent déjà. Les spécialistes du droit international débattront de la question de savoir si un tel soutien en coulisses fait ou non d’un pays un cobelligérant ; en fin de compte, ce sont les Chinois, et non un tribunal, qui décideront des mesures que la Russie peut prendre en guise de riposte.

La visite surprise de Scholz à Washington le 4 mars – aucune information n’a été communiquée par l’une ou l’autre des parties sur ce qui a été dit au cours d’une conversation de 80 minutes avec le président des États-Unis – a peut-être consisté à lire à se voir expliquer par Biden en termes très clairs ce que le fait d’être un allié fiable de l’Occident signifiera pour l’Allemagne, politiquement, matériellement et militairement. Il se peut également que le « narratif » concocté par les services secrets étatsuniens pour contrer le rapport Hersh lui ait été présenté : il consiste à dire aux Allemands qu’il s’agissait du résultat préliminaire officiel de leur propre enquête, les soumettant ainsi à un nouveau test sur le mode credo quia absurdum [« je crois parce que c’est absurde »] de ce qu’ils sont prêts à supporter au nom de l’unité de l’Occident. Fait remarquable, la version diffusée par Washington fait référence à un « groupe pro-ukrainien » prétendument responsable de l’attaque, bien qu’il n’ait pas été précisé s’il était lié à l’État ukrainien, ce qui laisse ouverte la possibilité qu’il le soit.

Il est fort possible que Biden et Scholz aient également discuté de ce qu’il convient de faire lorsque la sagesse banale partagée par tous les experts militaires ne pourra plus être tenue secrète, à savoir qu’une guerre terrestre ne peut en fin de compte être gagnée que sur le terrain. À ce moment-là, il faudra se demander comment remplacer les nombreux soldats ukrainiens morts, blessés ou portés disparus. Sera-t-il alors l’heure d’une « armée européenne », entraînée par la Bundeswehr et équipée aux frais de l’Allemagne avec des produits de qualité de Rheinmetall et d’autres ? Les volontaires pourraient être recrutés dans les pays d’Europe de l’Est ou parmi les candidats à l’immigration venus d’ailleurs, la citoyenneté européenne étant accordée après le service, la première armée européenne suivant le modèle des légions romaines multinationales. Les commandants sur le champ de bataille, indispensables même à l’ère de l’intelligence artificielle, pourraient alors avoir deux passeports, dont l’un serait ukrainien ou « européen ». D’autres moyens pourraient être trouvés pour impliquer l’Allemagne dans la guerre, à moins d’un retour au service militaire obligatoire ; puisque les Ukrainiens, selon Ursula von der Leyen, donnent librement leur vie pour nos « valeurs », il ne serait pas nécessaire que l’Allemagne rétablisse l’appel sous les drapeaux au risque de perdre le soutien de la population. Mais on ne sait jamais…

Il y a cependant une autre voie qui pourrait être empruntée avec l’Allemagne en tant que franchisé européen des États-Unis. Il semble que les demandes incessantes du gouvernement ukrainien pour toujours plus d’armes aient conduit à un désenchantement des Etats-Unis vis-à-vis de leur allié ukrainien, d’autant plus que la volonté du Congrès de continuer à financer la guerre est en train de diminuer. Le souvenir de la demande publique de Zelensky pour des représailles nucléaires de la part des États-Unis suite à l’atterrissage d’un missile russe sur le sol polonais, qui s’est avéré par la suite être un missile ukrainien mal dirigé, est peut-être également présent à l’esprit. Ajoutez à cela la demande publique de bombes à fragmentation au moment de l’exubérance du succès de la livraison de chars Leopard 2. Dans cette perspective, la fabrication par les services secrets étatsuniens d’une version alternative de la destruction des gazoducs Nord Stream pourrait bien être interprétée comme un signal d’alarme adressé au gouvernement de Kiev.

Un retournement est-il possible ?

En se retirant de la conduite opérationnelle de la guerre en Ukraine et en la confiant à l’Allemagne, les États-Unis pourraient s’épargner l’embarras d’avoir à informer Kiev que le soutien occidental à ses objectifs de guerre les plus ambitieux n’est pas illimité. L’Allemagne, pour sa part, pourrait essayer d’imiter ce que les agents font parfois si leur mandant ne peut contrôler tout ce qu’ils font soi-disant en son nom. Ayant assumé le leadership européen comme l’exigeaient les États-Unis, l’Allemagne pourrait se trouver en position de repousser les tentatives ukrainiennes de l’entraîner plus profondément dans la guerre. Elle pourrait peut-être viser plus qu’un simple gel du conflit, quelque chose comme un règlement selon les lignes de Minsk II. En aidant les États-Unis à liquider une partie de leur position en Ukraine, elle pourrait finir par raviver une belle amitié.

La capacité de l’Allemagne à le faire dépendra en partie de sa capacité à tempérer le nouvel enthousiasme pour la guerre qui s’est emparé de l’opinion publique allemande, en particulier de sa partie qui soutient les Verts. Annalena Baerbock et ses partisans qualifient de trahison et de mépris de l’ « agentivité » (agency) ukrainienne tout ce qui ne va pas dans le sens d’un changement de régime à Moscou. Les esprits invoqués pour provoquer la Zeitenwende pourraient ne pas disparaître facilement aussitôt qu’on leur en donne l’ordre.

Il se pourrait que la rhétorique de la première année de guerre ait pour le moment exclu tout rétablissement de la paix en dehors d’une victoire totale, ce qui rend impossible de mettre fin au massacre à brève échéance, même après que les États-Unis se soient désintéressés de la question. La démolition du gazoduc a, de façon probablement intentionnelle, privé l’Allemagne de la possibilité d’offrir à la Russie une reprise des livraisons de gaz en échange de sa participation à quelque chose qui ressemble à un processus de paix, de préférence assorti d’une feuille de route – sans parler des vagues successives de sanctions économiques dirigées, de facto, par les États-Unis.

Pendant la rébellion des Boxers en 1900, le corps expéditionnaire européen dirigé par Sir Edward Hobart Seymour, amiral de la Royal Navy, se rendait de Tientsin à Pékin. À proximité de sa destination, il se heurte à la résistance acharnée des Chinois. Au moment où le besoin s’en fait le plus sentir, l’amiral Seymour donne au commandant du contingent allemand, l’amiral von Usedom, l’ordre suivant : « Les Allemands au front ! ». La tradition militaire allemande est fière de cet épisode qu’elle considère comme un moment de reconnaissance internationale suprême de ses prouesses.

Parfois, l’histoire se répète…

*

Cet article a été publié dans Sidecar, le blog de la New Left Review, le 16 mars 2023.

Traduction Stathis Kouvélakis pour Contretemps.

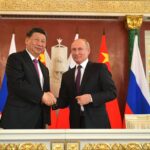

Illustration : Wikimedia Commons.

Note

[1] Le terme, qu’on peut traduire par « changement d’ère » fait référence au discours du chancelier Olaf Scholz, le 27 février 2022, au cours duquel a été annoncée une augmentation massive (à hauteur de 100 milliards d’euros au moins) des dépenses militaires de l’Allemagne. Sur cette question cf. l’analyse de Wolfgang Streeck publiée dans Contretemps le 31 juillet 2022 (NdT).