La bourgeoisie sans solutions

La crise s’approfondit et le désarroi des classes dirigeantes est chaque jour plus patent. Le président Sarkozy se croit obligé de rappeler que se débarrasser du capitalisme n’est pas la solution, tandis qu’Amartya Sen, Prix Nobel d’économie, en est à citer Lénine dans le Financial Times1 pour assurer que même dans des situations désespérées le capitalisme peut trouver une issue. L’inquiétude est palpable.

Aux grandes manoeuvres destinées à colmater les brèches dans l’urgence succède la nécessité de ficeler un nouveau projet socio-économique susceptible d’offrir au capitalisme une trajectoire viable. Or la tâche est loin d’être aisée pour la bourgeoisie qui voit ses marges de manoeuvre se réduire au moment même où elle doit faire face à des défis considérables.

Côté contraintes, le durcissement des conditions économiques mais aussi les rigidités idéologiques et institutionnelles dans lesquelles la bourgeoisie s’est elle-même corsetée via le néolibéralisme ; côté défis, la montée des résistances sociales, la réduction de l’hégémonie des États-Unis mais aussi l’intensification des périls écologiques. En bref ça coince. Un tour d’horizon complet est difficile à entreprendre. Nous nous contenterons ici d’un aperçu. Endettement public, gouvernance supranationale, civilisation : autant d’obstacles sur lesquels le capitalisme aujourd’hui trébuche

La chaise roulante du capital

Des milliers de milliards ont été débloqués pour faire face à la crise : sauvetage du système financier, aides à certains secteurs productifs à commencer par l’automobile, relance de l’activité par des baisses d’impôts, des programmes d’investissements et, plus rarement, la mise en place de certains filets de protection sociale. Et l’endettement public n’a pas fini de s’accroître. En effet, ce qui est coûteux pour les finances publiques dans une telle crise ce n’est pas tant le coût des sauvetages et des mesures de soutien à l’activité – aussi considérable soit-il – que la réduction des recettes fiscales qui découle du recul de l’activité économique. L’expérience des crises financières des dernières décennies suggèrent que la dette double au cours des trois années qui suivent une crise2. Qui plus est, le caractère global de la crise autorise à penser que sa profondeur et sa durée vont être encore plus importante que lors des crises précédentes, accentuant d’autant le phénomène.

vers un retour de l’inflation ?

Dans l’immédiat, l’endettement ne pose pas de problèmes. Les difficultés commencent lorsque s’enclenchent les flux d’intérêt qui en découlent. Le déficit qui, au plus fort de la crise, joue un rôle d’amortisseur et permet d’endiguer une spirale dépressive laisse par la suite les gouvernements face au dilemme suivant : soit risquer de bloquer la reprise si ils augmentent les impôts ou réduisent les dépenses pour procéder au remboursement ; soit, laisser filer l’inflation en monétisant la dette. En effet, lorsque la hausse des prix est supérieure à celle des taux d’intérêts, les créanciers observent impuissants la fonte progressive de leur placement. En revanche, le fardeau des secteurs endettés s’allège progressivement. Un tel retour de l’inflation fait partie des options en jeu, mais il impliquerait une rupture brutale par rapport à la période précédente. D’abord, du fait de leur statut un certain nombre de banques centrales, comme la BCE, ont pour mission prioritaire d’assurer la stabilité des prix. Elles se préparent donc au premier signe de reprise à resserrer la vis monétaire pour contenir une éventuelle hausse des prix. Ensuite, limités à un pays ou une région, un retour de l’inflation et/ou des taux d’intérêt durablement plus faibles se traduiraient immanquablement par une fuite des capitaux, ne laissant d’autres choix aux gouvernements que de revenir sur la sacro-sainte libre circulation du capital.

Fondamentalement, l’inflation renvoie en effet au conflit social qui se joue autour de la règle monétaire. Et les obstacles institutionnels évoqués sont des verrous disposés au cours de la dernière période par le capital financier. Faire sauter ces verrous impliquerait donc un renversement d’alliance au sein des classes dominantes, les élites politiques faisant le choix du capital industriel contre le capital financier. Une telle décision prendrait l’exact contre-pied du coup de 1979, lorsque Paul Volker – gouverneur de la FED à l’époque et actuel conseiller d’Obama – avait engagé une brutale hausse des taux d’intérêt qui marqua le début de la contre-réforme néolibérale. Elle affecterait, en outre, le pouvoir d’achat des salariés, remettant à l’ordre du jour la revendication d’indexation des salaires dont l’abandon a ouvert la voie à la reconquête du capital au cours des années 1980. Bref, renoncer aux privilèges du capital financier ou prolonger le marasme économique tel est le premier dilemme que pose la hausse de l’endettement à la bourgeoisie.

Un échec du néolibéralisme

Au-delà de la dette, c’est le poids de la dépense publique qui apparaît dans le contexte de crise sous un nouveau jour. Il y a tout juste un an, le 27 mai 2008, Sarkozy lançait : « Moi, ma politique, c’est de diminuer les prélèvements, de libérer le travail et de faire en sorte que les gens ne soient plus assommés de prélèvements supplémentaires » . Haro sur la main voleuse de l’État ! Il ne faisait que reprendre les diatribes anti-étatiques que les néolibéraux répètent ad nauseam depuis 30 ans. Mais au fond qu’en est t-il ? Pas davantage que le projet de « socialisme dans un seul pays » n’a permis le dépérissement de l’Etat, le néolibéralisme n’a su s’en passer.

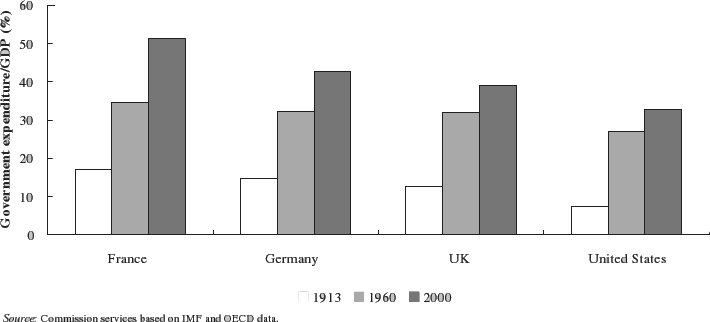

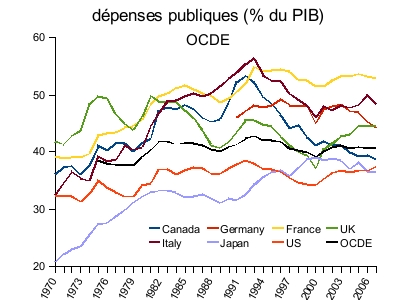

Si on prend la tendance historique longue, les chiffres sont sans appel, confirmant la « loi de l’activité croissante de l’Etat » aux dépens du secteur privé établie par Adolph Wagner, un des « socialistes de la chaire » de la fin du 19ème siècle. On assiste dans les pays les plus riches à une tendance très nette à l’accroissement de la part des dépenses des administrations publiques depuis 1913 (figure 13). Une étude portant sur les pays de l’OCDE depuis 1970 viens confirmer ce constat4. La tendance historique longue n’a pas été renversée par le néolibéralisme, elle a été tout au plus stoppée (figure 2). L’accroissement de la part des dépenses publiques dans le PIB s’est poursuivit jusqu’en 1990. Au cours de la dernière décennie du XXème siècle, ce ratio s’est stabilisé, oscillant, selon les pays, entre 33% et 53% du PIB. Et la réponse des gouvernements à la crise promet aujourd’hui un rebond spectaculaire de la part des dépenses publiques pour les années qui viennent.

figure 1: Dépenses publiques en % du PIB en 1913, 1960 et 2000

figure 2: Part de la dépense publique dans le PIB depuis les années 1970 pour les pays du G7 et la moyenne de l’OCDE

Comment expliquer cette résilience de la dépense publique ? Dans l’ensemble, l’évolution des dépenses militaires ou le poids des remboursement de la dette publique ne sont pas des facteurs décisifs pour les 20 dernières années. Trois explications peuvent donc être avancées. La première découle d’un mécanisme appelé effet Baumol5: l’extension du secteur public résulte d’une croissance de la productivité plus faible dans les services que dans l’industrie. En effet, comme le secteur public est pour l’essentiel composé de services et que les salaires bon an mal suivent ceux du privé, le différentiel de productivité pousse à la hausse la part du revenu national qui lui revient.

En second lieu, la simultanéité entre accroissement de la frustration de services publics au sens large et non réduction de la part des dépenses publiques provient de l’évolution contrastée de l’offre et de la demande. La demande de services publics et de prestations sociales a cru du fait du vieillissement, de l’augmentation du nombre de familles monoparentales, de l’augmentation du taux d’activité des femmes, du recul de l’âge d’entrée sur le marché du travail, de la hausse du chômage ou encore de l’exigence accrue de qualification faite aux travailleurs. Or, l’offre n’a pas suivie. Chacun a ainsi pu voir diminuer les prestations versées lorsqu’il en avait besoin sans que le poids de ces dépenses prises dans leur ensemble ne se réduise.

A un niveau plus général, on peut enfin supposer une relation positive entre demande de socialisation et accroissement de la « densité » des sociétés, c’est-à-dire de l’intensité des interdépendances entre les individus6 et vis-à-vis de l’environnement. En effet, les conséquences qui découlent de cette complexité sociale accrue ne peuvent être internalisées par les mécanismes marchands et nécessitent de multiples – et coûteuses ! – formes d’interventions publiques.

Le constat de la persistance de l’Etat mériterait d’être nuancé en prenant en compte le recul de l’Etat producteur du fait des vagues successives de privatisations d’entreprises publiques depuis les années 1980. Mais là encore la tendance semble s’inverser : il ne s’agit plus seulement de la reprise en main de secteurs stratégiques que l’on observe depuis 2003 dans des pays périphériques tels que la Russie ou le Vénézuéla. C’est aux Etats-Unis et en Grande Bretagne que les processus de nationalisation du secteur financier – et maintenant de l’automobile – sont les plus avancés !

Au delà de l’impasse de la financiarisation, la crise doit permettre de prendre acte de cet échec du néolibéralisme. Le rêve de Friedrich Hayek est loin d’être réalisé : en dépit des défaites importantes subies par les mouvements sociaux, la victoire des enragés de la libre entreprise est moins complète qu’il n’y paraît. Au contraire, ce que Michel Husson appelle la « socialisation interrompue» de la période d’après-guerre7 n’aura été que temporairement freinée par le néolibéralisme, les forces la nourrissant reprenant de plus belle pour éviter l’effondrement du système. Mais en l’absence de mobilisations sociales d’ampleur, cette socialisation ne sera qu’une triste chaise roulante pour capital grabataire.

Fissures et tiraillements

Seconde impasse, la crise met à rude épreuve la solidité de l’architecture institutionnelle du capitalisme au niveau global et régional. Le G20 de Londres était censé démontrer la cohésion des principales économies de la planète ainsi que leur engagement à se coordonner pour apporter des réponses communes à la crise. N’en déplaise à Sarkozy et aux commentateurs hexagonaux qui glosaient sur un sommet historique, il n’en fut rien. Le 3 avril, le Financial Times titrait sans fard: « Large numbers to escape big divisions », de grands chiffres pour masquer de gros désaccords. Laissons de côté les tours de passe passe qui permirent, pour impressionner les gogos, d’avancer le chiffre de 1100 milliards de dollars alors que les fonds réellement débloqués sont 5 à 10 fois moins importants. L’essentiel est ailleurs. Mis à part une timide et sélective mise à l’index des paradis fiscaux, les questions qui fâchent n’ont pas été abordées. D’abord, alors que la menace que représentent les actifs toxiques disséminés dans l’ensemble du système financier reste intacte, aucune mesure effective n’a été annoncée. Et pour cause, la solution c’est de nationaliser ! C’est le moyen le plus simple et le moins coûteux d’éliminer les actifs toxiques en compensant les titres détenus par les différents acteurs. Que des personnages au conservatisme impeccable comme Alan Greenspan, l’ancien président de la FED8, soient arrivés à une telle conclusion n’y change rien. Par pruderie idéologique, les gouvernements répugnent à aller au bout de la logique dans laquelle ils sont déjà largement engagés. Ils préfèrent, à l’instar du plan mis en place par le secrétaire américain au trésor, Tim Geithner, confier les titres toxiques aux banques mais en leur assurant le jackpot : les gains espérés n’ont pour contrepartie aucune prise de risque, le gouvernement se portant garant en cas de pertes.

L’autre grand absent du G20, c’est la question des taux de change et du système monétaire international. En effet, à mesure que la crise s’approfondit et que les différents leviers possibles ont été activés, la tentation s’accroît d’essayer de faire payer la crise aux autres par le biais de la dévaluation de sa monnaie nationale. D’ abord, les économies les plus touchées, à l’instar de celles de la Grande-Bretagne et de l’Europe de l’Est, n’ont eu d’autre choix que de laisser leurs monnaies se dévaluer dans des proportions importantes. Une nouvelle étape a été franchie avec la Suisse qui depuis la mi-mars intervient sur les marchés pour empêcher une appréciation du franc par rapport à l’euro. Pourraient suivre le Japon, la Suède, la Norvège, le Canada, l’Australie ou encore la Nouvelle-Zélande. En ligne de mire, c’est la place du dollars dans l’économie mondiale qui est en jeu. La Chine, à raison, a ouvert les hostilités sur ce thème en mars, le gouverneur de la banque centrale, Zhou Xhiaochuan, se prononçant pour une monnaie de réserve mondiale « déconnectée des conditions économiques et des intérêts d’un seul pays ».

Enfin, au G20, l’OMC est bien évidemment aux abonnés absents, plus aucun pays n’étant prêt faire de concessions au moment où s’annonce une contraction du commerce international d’environ 10% pour 2009, du jamais vu depuis la seconde guerre mondiale. A l’inverse, c’est plutôt à un surcroît de pratiques protectionnistes – pour l’instant mesuré – que l’on assiste.

Coordination des réponses à la crise, régulation du système monétaire international et avenir du système commercial, ces questions qui fâchent sont d’autant plus sensibles qu’elle s’inscrivent dans la rivalité stratégique entre la Chine, étoile montante d’un capitalisme dirigé, et une puissance hégémonique étasunienne affaiblie tant sur le front économique que militaire. L’Europe quant à elle pourrait bien être le dindon de la farce.

Le maillon faible européen

La construction européenne est sans doute le maillon faible de l’architecture politique supranationale contemporaine. Le FMI prévoit que la crise y sera encore plus grave qu’aux Etats-Unis9 tandis que le commissaire européens aux affaires sociales estime que la hausse brutale du chômage constitue une « menace » pour l’ordre social10. Autant de défis que les mécanismes politiques impotents de l’Union semblent incapables de relever. Pour l’instant, les pays d’Europe centrale et orientale sont en première ligne, mais des ruptures au sein de la zone euro auraient des conséquences beaucoup plus durables.

Quelle ironie de l’histoire ! Pour célébrer les 20 ans de la chute du mur de Berlin, le capitalisme a offert aux pays ex- « socialistes » une crise d’une violence inouie. L’Union Européenne a exporté aux nouveaux pays entrants une version radicale du néolibéralisme : une libéralisation tous azimuts a été menée sans qu’elle ne soit contrebalancée par les éléments résiduels du compromis fordiste qui subsistent dans les pays de l’ouest du continent12. C’est particulièrement flagrant dans les pays qui, comme la Hongrie, la Tchéquie ou la Roumanie ont confié aux multinationales ouest européennes le contrôle de leur système financier et de larges pans de leur appareil productif. Dans ces pays, l’essentiel de l’activité industrielle s’opère à travers les réseaux de sous-traitants travaillant pour les firmes occidentales, principalement pour la puissante industrie exportatrice allemande. Lorsque la crise a éclaté, ces économies se sont retrouvées en première ligne : les banques étrangères rapatriant leurs capitaux pour faire face aux remboursements qu’elles devaient opérer dans l’urgence, leurs monnaies ont plongé rendant les remboursement en devise étrangères de plus en plus insoutenables ; au même moment, les donneurs d’ordre coupaient net les commandes en réponse à l’effondrement de leurs débouchés exportateurs. Avec des systèmes de protection sociale et, en particulier, d’assurance chômage extrêmement ténus, les travailleurs de ces pays sont pressés entre le renchérissement du coût de la vie consécutif à la dévaluation et l’effondrement de leurs revenus.

Les principaux Etats européens ne se bousculent pas pour venir en aide à ces pays, et l’on retrouve le FMI à la manoeuvre. L’organisation dirigée par Dominique Stauss Kahn renoue avec ses diktats des années 1990 : en mars dernier, elle a ainsi suspendu un versement de 200 millions d’euros à la Lettonie coupable de n’avoir pas suffisamment coupé dans ses budgets ! Mais la rue ne l’entend pas de cette oreille : le 2 avril, 10 000 enseignants – une affluence énorme pour ce petit pays de 2,3 millions d’habitants – manifestaient contre des baisses de salaire de 20%. Dans l’ ensemble de la région la crise est désormais politique. Depuis février 2009, 4 gouvernements ont chuté, en Lettonie, République Tchèque et Lituanie mais aussi en Hongrie où l’on assiste à une montée brutale des forces fascisantes.

La situation des pays de l’Est européen n’est guère enviable, mais au moins la dévaluation offre un mécanisme d’ajustement. Rien de tel dans la zone euro. Un pays dont la capacité à vendre les marchandises qu’il produit s’effrite ne peut pas dévaluer pour diminuer ses importations (devenues plus chères) et augmenter ses exportations (devenues moins chères) et voit sa solvabilité se dégrader. Les pays les plus exposés sont la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Portugal et l’Espagne. Le fait que les taux d’intérêt exigés par les marchés financiers pour prêter à ces États s’écartent significativement de ceux demandés pour les titre de la dette allemande signifie que les investisseurs anticipent un départ possible de l’euro. Dans l’immédiat pourtant, la participation à l’euro a pour eux un effet positif : ces pays ne subissent pas le brutal renchérissement de la dette libellée en devise ni la chute du pouvoir d’achat qu’ impliquent une dévaluation. A moyen terme cependant, l’incertitude est très forte : soit les gouvernements sacrifient les conditions de vie de la population sur l’autel de la compétitivité en écrasant les salaires et en diminuant les dépenses publiques ; soit, ils quittent l’euro pour dévaluer. Les autres solutions ne peuvent venir que de l’extérieur. Première option, un effacement de la dette par une relance de l’inflation au niveau européen mais pour cela il faudrait convaincre la BCE : autant demander à Laurence Parisot d’entonner l’internationale ! Seconde option, un plan d’investissement financé par les autres états européens de manière à restaurer la compétitivité de cette économie par rapport à ses concurrents. Mais un tel choix exigerait un gouvernement économique européen et des transferts fiscaux substantiels que l’on imaginent mal dans le contexte actuel.

L’inadéquation entre, d’un côté, une intégration économique et monétaire complète et, de l’autre, une coordination politique très faible se retrouve au niveau des plans d’urgence. Les européens ont été bien plus timorés que les Etats-Unis : aucun gouvernement ne veut prendre le risque d’une relance qui profiterait d’abord à son voisin. On observe la même chose pour ce qui est des sauvetage bancaires. Willem Buiter ne peut que le constater à la lumière de l’expérience du sauvetage de Fortis : « les autorités belges, néerlandaises et luxembourgeoises ont tenté de sauver le groupe Fortis en tant que banque transnationale. Le partage transnational du fardeau fiscal ne dura qu’une semaine. Puis les neerlandais prirent à leur charge les 100% du morceau neerlandais, les autorités belges les 100 % de la partie belge et les luxembourgeois les 100% de la part luxembourgeoise restante. Si le benelux n’est pas capable partager un fardeau fiscal ex-post, qui le peut ? »13 Conclusion, la capacité à mener à bien des opérations de garant en dernier ressort au sein de l’eurozone est très réduite par l’absence de règle sur la répartition des coûts. Un accident majeur sur une des grandes institutions financières ne pourrait sans doute de ce fait pas être endigué, provoquant une nouvelle déflagration internationale.

La capacité de réponse économique et financière de l’UE en tant qu’institution politique est réduite, mais elle existe à minima. En matière sociale, l’union ne fait même pas semblant! N’ayant rien à dire, les chefs d’Etat et de gouvernement se sont simplement décommandés pour le « sommet de l’emploi » prévu le 7 mai dernier à Prague. La réunion s’est finalement réduite, à une rencontre sans conséquences de syndicalistes européens, de représentants patronaux et de bureaucrates bruxellois. Alors que la commission annonce 8,5 millions de chômeurs supplémentaires dans l’UE en 2009-2010, l’Union fait une nouvelle fois la preuve de son utilité pour les salariés !

Qu’il s’agisse de l’incapacité du G20 à faire face aux tentations de solutions non coopératives et à adopter des mesures de coordination des politiques économiques ou bien de la fragilisation à grande vitesse de l’architecture européenne, la contradiction est la même. L’intensité de la compétition internationale, déjà très forte avant la crise, s’aiguise dramatiquement dans le nouveau contexte. Dès lors, personne ne veut prendre le risque de se retrouver en situation de payer pour les autres. Des solutions coopératives à l’échelle supranationale ne pourraient émerger que s’il existait des appareils institutionnels adossés à un bloc historique constitué, capable de contraindre des gouvernements nationaux devenus subalternes à une discipline collective. On en est évidemment fort loin au niveau mondial, mais même à l’échelle européenne il n’y a rien de tel : aucun corps politique n’est en mesure d’imposer un effort de relance concerté ou d’opérer des transferts fiscaux substantiels pour soutenir les économies les plus fragilisées. En temps normal, cette inadéquation entre structures politiques et intégration économique et financière a profité au capital qui a pu mettre en concurrence main d’oeuvre et système fiscaux pour préserver ou accroître ses profits. En temps de crise, les choses se présentent différemment. Une partie des capitaux deviennent peureux et tendent à se réfugier dans les jupes de leur Etat, attisant les égoïsmes nationaux pour mieux faire la peau aux capitaux des pays concurrents.

Au delà du protectionnisme

Il n’y a pas de réponse simple à ce problème d’asymétrie entre structures politiques principalement nationales et intégration économique transnationale avancée. De larges pans de la gauche antilibérale plaident pour des mesures protectionnistes. Le frein imposé à la concurrence internationale permettrait d’améliorer le rapport de force du travail vis à vis du capital14. De plus, les effets récessifs de court terme, seraient plus que compensés par les gains résultant de la diminution de la pression concurrentielle et des mesures de relance retrouvant leur efficacité dans le cadre d’économies protégées. Frédéric Lordon a raison lorsqu’il souligne que le protectionnisme est agité comme un épouvantail par les bigots du libre-échange. Au fond, il ne s’agit pourtant que d’organiser – de manière négociée – un commerce mondial aujourd’hui régit par la mise en compétition de système socioproductifs aux caractéristiques extrêmement disparates15. Il n’empêche, ce débat est délicat. Si la mise en place négociée de règles d’échanges établissant des relations économiques solidaires entre les peuples est éminemment souhaitable, le plus probable aujourd’hui est plutôt une logique d’affrontement brutal entre blocs commerciaux dans une spirale ascendante de mesures unilatérales. Le risque politique n’est dès lors pas négligeable : les autres, les étrangers, ne seront-ils pas aisément désignés comme la cause de la crise, offrant un dérivatif opportun à l’affrontement social vis à vis des classes dominantes ? L’Etat retrouvant un moyen d’apparaître comme protecteur, dans un même mouvement, de la bourgeoisie et des travailleurs d’une même nation. Le protectionnisme peut donc être un instrument utile pour défendre une expérience de transformation sociale qui aurait pour vocation de s’étendre à d’autres pays16, mais c’est une arme politique délicate à manier au sein d’ une des économies les plus puissantes de la planète.

Les débats qui émergent autour de la relocalisation des activités économiques constituent peut-être une autre piste pour s’arracher au froid calcul marchand et réencastrer les échanges économiques dans un tissu social plus riche. Premier avantage, une approche en terme de relocalisation ne s’articule pas exclusivement à l’Etat-Nation – ou à un proto Etat régional comme l’UE – ; elle suggère que, selon les types de produits, les circuits économiques à privilégier ne sont pas les mêmes. En outre, des circuits courts liant solidairement consommateurs et producteurs de biens alimentaires et de certains produits de consommation courante peuvent nourrir une puissante pédagogie anticapitaliste. C’est en effet un niveau où donner une dimension coopérative aux échanges permet de rendre visible les conditions sociales et environnementales des processus de production et de distribution. Enfin, les expériences de monnaies locales telles qu’elles ont pu se développer de manière temporaire lors de la crise argentine invitent à explorer les possibilités de cohabitation de divers circuits monétaires reflétant des systèmes de valeurs distincts, puis de leur mise en compétition politique. Mais, pour l’instant, le problème des échelles pertinentes pour structurer les échanges des différentes classes de biens et des modalités de coordination afférentes restent largement à explorer. En attendant, ce sont les grandes multinationales qui mènent le bal, à l’instar de Wal-Mart qui a surfé sur la révolution des technologies de l’information et la puissante vague de libéralisation pour imposer un système tentaculaire de contrôle du travail, des modes de consommation et des flux d’approvisionnement à l’échelle planétaire17.

le capitalisme sans projet

La troisième impasse, renvoie à la dimension civilisationnelle de la crise du capitalisme. Quel projet de civilisation pourrait aujourd’hui porter le capitalisme ? En 1960, au plus fort de la guerre froide, Rostow proposait dans son manifeste non-communiste18 une trajectoire modernisatrice afin de contrer les sirènes soviétiques et chinoises. Le stade suprême promis, déjà atteint à l’époque par les Etats-Unis, est celui de la consommation de masse, orientée en particulier vers les biens durables au premier chef desquels l’automobile. 40 ans plus tard, nous en sommes toujours là ! Il n’est qu’à regarder le contenu des plans de relance : sauvetage des firmes automobiles, prime à la casse19, construction de routes et d’autoroutes se taillent la part du lion…

Un rapport commandité par le WWF sur le contenu vert des plans de relance dresse un constat désopilant20. Seuls 6% du contenu du maigre plan de relance français aurait un contenu écologique, contre 15% en Allemagne et 7,5% aux US… et encore les 1,3 milliards d’euros de soutien aux industries automobiles ont été évalués comme neutres alors qu’ils auront sans doute un impact négatif. Mais c’est toujours mieux que l’Italie et la Grande Bretagne pour lesquels le bilan global est négatif en raison de la priorité accordée à l’infrastructure routière. La conclusion du rapport est sans appel : « dans la plupart des pays, la part des mesures favorables au climat dans l’ensemble des mesures adoptées est très réduites. En bref, l’opportunité d’une relance verte globale n’a pas été saisie. […] L’incapacité à agir maintenant risque de bloquer le monde sur une trajectoire d’émissions de carbone élevées au lieu d’engager une bifurcation rapide et relativement aisée vers une trajectoire de faibles émissions ». Pas plus les mesures des plans de relance que les autres dépenses engagés dans la lutte contre le changement climatique ne permettront de limiter la hausse des température à moins de 2° Celsius, seuil fixé par le GIEC pour enrayer les échapper aux conséquences les plus dramatiques des dérèglements du climat.

L’impossible transition écologique

De multiples éléments laissent penser que la transition écologique qui s’impose ne peut être menée au sein du capitalisme, en dépit des opportunités qu’offrent la crise. Au fond, le projet consumériste/productiviste est un des piliers de la domination idéologique dans laquelle le capitalisme trouve sa légitimité et autour de laquelle toutes les existences individuelles tendent à s’organiser. Mais il y a aussi une incapacité fonctionnelle à mettre en oeuvre l’immense processus de réorganisation nécessaire. Le gouvernement l’a benoîtement expliqué : en matière d’investissements, le plan de relance français correspond pour l’essentiel à l’accélération de projets déjà dans les tiroirs. Et il n’y a rien dans ces tiroirs qui ne ressemble à un plan de transition énergétique – et encore moins écologique – car la haute administration n’est pas en mesure de l’imaginer ni de le mettre en oeuvre. D’abord, réorganiser les systèmes de transport, les modes de logements, le développement urbain, promouvoir la sobriété des consommations matérielles et les circuits courts sont des processus coûteux puisqu’ils impliquent la dévalorisation de toute une série d’investissements et un effort considérable de recherche et de formation. De plus, un nouveau mode de développement requiert de nouvelles technologies de gouvernement. Or la matrice de la comptabilité nationale telle qu’elle existe aujourd’hui dans la plupart des pays a été mise en place au sein du camp occidental dans l’après-guerre pour mener à bien un processus de reconstruction et d’industrialisation accélérée dont l’enjeu fondamental était la guerre froide. Ces « comptes de la puissance »21 sont de moins en moins capables de rendre compte des processus de création-destruction de richesses qui importent pour les sociétés humaines du 21ème siècle. Pour changer de lunettes, la refonte de l’appareil statistique est donc indispensable22. Enfin, des transformations d’une telle ampleur ne peuvent se passer – dans un certain nombre de domaines comme l’énergie, les transports, le logement, l’éducation, la santé – d’instruments puissants de planification, seuls à même de se substituer au court-termisme des mécanismes marchands, d’intégrer des externalités positives et négatives qu’ils ignorent et de tracer une trajectoire permettant de faire bifurquer les systèmes productifs sans entraîner leur dislocation brutale.

Plus fondamentalement, de tels bouleversements pour devenir effectifs nécessitent une puissante légitimité politique qui ne peut venir ni d’en haut ni de l’agrégation des points de vue d’individus isolés : d’une part, les changements concrets majeurs dans la vie quotidienne des population nécessitent leur implication dans les choix réalisés et la mise en place de mécanismes garantissant la sécurité économique de leurs existences ; d’autre part, la « réticence au changement » chère aux discours managériaux promet d’être acharnée de la part des milieux d’affaires directement affectés23. La construction d’une voie démocratique soutenant de puissants rapports de force est donc indispensable.

L’immatériel se dérobe

En dépit des gesticulations autour du capitalisme vert, il semble bien peu probable que la crise actuelle permettent de sortir de la logique productiviste. Rien n’autorise à penser que les espoirs placé dans l’économie de la connaissance ne soient davantage couronnés de succès. Si la montée en puissance des activités cognitives dans les processus productifs dessine bel et bien un nouvel horizon, celui-ci se situe plutôt hors du capitalisme.

Contrairement à ce que pronostiquent les tenants du capitalisme cognitif, il n’y a aucune raison pour que les salariés puissent de manière autonome échapper à l’emprise du capital du simple fait que le contenu en connaissance de la production devienne de plus en plus décisif24. Par contre, ils ont raison lorsque, comme Andre Gorz, ils soulignent que la connaissance pose un problème majeur au processus d’accumulation du capital25. Le spectacle pathétique autour de l’adoption de la loi Hadopi l’illustre : sur internet, la protection de droits de propriété intellectuels exclusifs sur les biens culturels est une chimère et, par voie de conséquence, tout cycle d’accumulation capitaliste dans ce secteur est drastiquement entravé.

On assiste plus largement à l’amorce d’un retour des communs dans le champ de la connaissance. Comme le souligne Benjamin Coriat, en matière d’innovation il existe une « contradiction essentielle entre le caractère éminemment collectif que constitue l’entreprise scientifique d’un côté, le principe d’exclusivité des droits conférés au réputé « inventeur » de l’autre. »26. Au cours des deux dernières décennies, le principe d’exclusivité a connu de puissantes extensions. Il est aujourd’hui en crise. D’une part, le marché des connaissances qui en découle est extrêmement inefficace, marqué par des transaction complexes, opaques, coûteuses et objets de multiples contestations. D’autre part, les droits exclusifs sont de plus en plus invoqués pour stopper en amont toute innovation : les brevets de la firme Myriad Genetics ont ainsi pu être mobilisés pour bloquer l’innovation portant sur les tests génétiques de prédisposition au cancer du sein conçus par l’Institut Marie Curie27. L’évoluition est telle que les National Institutes of Health28 étasuniens qui furent à l’origine des premiers dépôts de brevet sur les gènes imposent désormais que les résultats des recherches qu’ils subventionnent soient publiés dans des bases de données publiques. Au delà des exemples paradigmatiques des logiciels libres et des médicaments génériques, c’est bien la perspective d’un modèle économique non marchand pour les productions intellectuelles qui prend corps.

Pour une trajectoire de fuite

Au delà de sa dynamique économique, sociale et idéologique cette crise est aussi une crise d’orientation politique concrète pour les gouvernements. Comme le montre les quelques culs de sacs visités, sur nombre de sujets la bourgeoisie est désemparée. L’explosion de la dette publique et la tendance à la socialisation croissante des activités économiques sont à la fois une menace pour la sortie de crise et un échec au projet d’ extension de la domination du capital via les mécanismes marchands. Ensuite, si la mondialisation n’a jamais été heureuse, ce qu’il en reste lorsque l’orage éclate est simplement terrifiant : les appétits concurrentiels affamés grondent et la frêle architectures institutionnelle mondiale et régionale qui les contient dans les cadres préexistants de la guerre économique vacille. Enfin, qu’il s’agisse de la transition énergétique, de la propriété des oeuvres sur internet ou du retour des communs dans le champ de l’innovation, le capitalisme marque le pas dans les domaines qui promettaient d’être la nouvelle frontière de son développement.

La bourgeoisie sans solutions, c’est aux forces anti-capitalistes d’esquisser une trajectoire de fuite hors du chaos ambiant. Résister aux mauvais coups et tenter d’imposer des mesures d’auto-défense est indispensable. Mais la situation et ses développements rapides exigent aussi de s’atteler à une projection concrète, pratique et institutionnelle d’un autre futur. Remise en cause du pouvoir des rentiers via la dette, démocratisation des processus socialisés via les institutions publiques, relocalisations des activités économiques et recherche de modalités d’échanges solidaires entre les peuples, planification de la transition écologique, sobriété des consommations matérielles, retour des communs dans le domaine des productions intellectuelles, telles sont quelques unes des pistes à explorer. Le capital trébuche, tirons le tapis et libérons la créativité qu’il étouffe !

1Amartya Sen, « Adam Smith’s market never stood alone », FT.com, March 20 2009,

http://www.ft.com/cms/s/0/8f2829fa-0daf-11de-8ea3-0000779fd2ac.html

2C. M. Reinhart and K. Rogoff, "The Aftermath of financial crisis", NBER, Working Paper 14656, january 2009 Working Paper

3Figure tirée de J. Baras (ed), « Responses to the challenges of globalisation . A study on the international monetary and financial system and on financing for development », Working document of the Commission services , Bruxelles, 2002, p. 23

4 S. Lamartina and A. Zaghini, « Increasing Public Expenditures: Wa’s Law in OECD Countries », Center for Financial Studies Working Papers Series, 2008/13, April 2008, http://www.ifk-cfs.de/fileadmin/downloads/publications/wp/08_13.pdf

5Ou « Baumol’s costs disease » du nom de l’économiste qui mis en évidence le mécanisme dans un ouvrage écrit en 1966 avec William G. Bowen : Performing Arts: The Economic Dilemma. Il analyse le problème du financement du spectacle vivant dès lors que le prix du travail s’accroît plus ou moins au même rythme que dans les autres secteurs alors qu’il n’y a pas de gains de productivité et que la hausse des prix payés par les spectateurs ne viennent compenser l’intégralité du surcoût.

6Concept mobilisé par Jacques Sapir à la suite de Durkheim voir, Quelle économie pour le XXIe siècle ?, Odile Jacob, Paris, 2005, p. 177-180.

7Michel Huson, « Socialisation interrompue et résistance des besoins », communication au congrès Marx, sept. 2007, http://hussonet.free.fr/socimarx.pdf

8« Greenspan backs bank nationalisation », Financial Times, February 18 2009, http://www.ft.com/cms/s/0/e310cbf6-fd4e-11dd-a103-000077b07658.html

9International Monetary Fund, « Europe Addressing the Crisis », World Economic and Financial Surveys Regional Economic Outlook, May 2009, http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2009/eur/eng/ereo0509.htm

10« Europe jobs crisis poses ‘threat’ to social order », Financial Times, May 5 2009

12Dorothe Bohle, « Neoliberal hegemony, transnational capital and the terms of the EU’s eastward expansion », Capital and Class, 88, p. 57-86.

13Willem Buiter, « Why Weber is half right but completely wrong », 23 avril 2009, http://blogs.ft.com/maverecon/2009/04/why-weber-is-half-right-but-completely-wrong/#more-1448

14Voir en particulier Jacques Sapir, « Le retour du protectionnisme et la fureur de ses ennemis », Le Monde Diplomatique, Mars 2009, http://www.monde-diplomatique.fr/2009/03/SAPIR/16882 ; cet article a donné lieu à un vif échange avec Michel Husson et Pierre Khalfa qui est disponible ici : http://blog.mondediplo.net/2009-03-31-Protectionnisme-libres-echanges#Protectionnisme-pour-un-debat

15 Frédéric Lordon, « La menace protectionniste », ce concept vide de sens », La pompe à phynance, 17 février 2009, http://blog.mondediplo.net/2009-02-17-La-menace-protectionniste-ce-concept-vide-de-sens

16 Sur ce point voir l’entretien avec Michel Husson et Jacques Sapir réalisé en juin 2006, initialement publié par la revue en ligne Les Cahiers de Louise aujourd’hui disparue, il est de nouveau disponible dans nos archives https://www.contretemps.eu/protectionnisme-est-ce-bonne-solution

17Nelson Lichtenstein et Susan Strasser (2009), Wal-Mart, l’entreprise-monde,Les prairies ordinaires, 2009, 125 p.

18Rostow W. (1960), Les étapes de la croissance économique , « a Non Communist Manifesto », comme le précise le titre original en anglais, Paris, Seuil.

19La question de la prime à la casse est particulièrement éclairante. D’abord, les conditions en terme de norme des nouveaux véhicules achetées sont très peu contraignante – dans le cas de la France, voir carrément inexistantes en Allemagne. Mais surtout, il s’agit d’une logique productiviste aberrante sur le plan social et environnemental : d’une part, les véhicules détruits pourrait encore être utile, c’est donc une simple gaspillage de richesse ; d’autre part, le bilan écologique est plus que douteux. En effet, les coûts écologiques de la fabrication des nouveaux véhicules et du recyclage des anciens peuvent surpasser les gains associés à la relative propreté des nouveaux véhicules.

20 Economic/climate recovery score cards :, How climate friendly are the economic recovery packages Ecofys/Germanwatch by order of WWF and E3G, March 31 2009, 29 p. http://www.wwf.fr/content/download/2695/20873/version/1/file/Economic+climate+recovery+score+cards+2009-03-31+23.22+TD+with+logo.pdf

21 François Fourquet (1980), Les Comptes de la puissance. Histoire de la comptabilité nationale et du plan, Recherches, Paris, 462 p. et Jean-Paul Piriou (2008), La comptabilité nationale, La Découverte, Paris, 128 p.

22Jean Gadrey et Florence Jany-Catrice (2007), Les nouveaux indicateurs de richesse, La découverte, Paris, 128 p.

23 L’expérience du programme européen REACH en matière de réduction des pollution chimiques en est une malheureuse illustration : les lobbies de l’industrie chimique on bataillé ferme et obtenu que le nombre des substances qu’ils utilisent examinées soit divisé par 10, passant de 100 000 à 10 0000 voir Daniel Tanuro (2005), « Inaccessible politique des produits chimiques », Inprecor, n° 507-508, juillet-août, http://orta.dynalias.org/inprecor/article-inprecor?id=321

24Voir El Mouhoub Mouhoud (2007), « Marchandisation de la connaissance ou main invisible du communisme ? », in P. Dardot, C. Laval et E.M. Mouhoud, Sauver Marx ? Empire, multitudes et travail immatériel, La Découverte, Paris, 264 p.

25André Gorz (2003), L’immatériel, Galilée, Paris, en particulier p. 57-60 et pour une lecture critique du capitalisme cognitif étayant ce point Michel Husson (2001), Le Grand Bluff Capitaliste, La Dispute, Paris, p. 123-142.

26B. Coriat (2009), « Exclusivité, Marchés et « Communs » » in C. Noiville et F. Bellivier « La Bio-Equité », Revue Autrement , Mars.

27 Orsi F., Coriat B. (2005), « Are “strong patents” beneficial to innovative activities? Lessons from the genetic testing for breast cancer controversies”, Industrial and Corporate Change, vol 14, n° 6

28Organismes publics étasuniens en charge de la recherche dans le domaine médical et biomédical.