Le capitalisme à main armée. L’exemple de Karachi

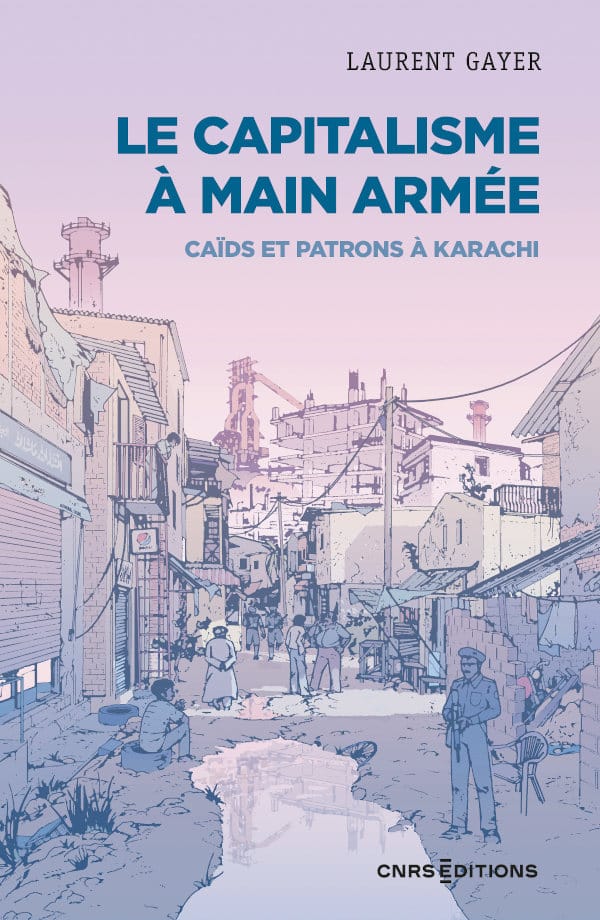

Ces trois dernières décennies à Karachi, les industriels ont appris à tirer profit d’un ordre social violent pour briser les conquis sociaux des ouvriers et ouvrières, datant surtout des années 1960, et imposer des rapports de travail précaires et autoritaires, au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité dans les usines. C’est ce que montre le politiste Laurent Gayer dans un ouvrage récemment publié chez CNRS Éditions, Le capitalisme à main armée, Caïds et patrons à Karachi.

Karachi, capitale économique du Pakistan, connaît depuis le milieu des années 1980, sous l’influence notamment du jihad afghan et de l’économie criminelle qu’il a suscité, des conflits armés opposant des groupes politiques rivaux, qui se sont dotés de formations miliciennes. Cette situation fait suite à une période dictature militaire (1977-1988) qui a déjà vu une forte répression du mouvement ouvrier et syndical, menant notamment à l’interdiction du droit de grève.

Dans les pages qui suivent, extraites du chapitre Cinq, intitulé « Ils ont mangé nos droits ! », L. Gayer montre par quels mécanismes les industriels ont réussi à enrôler ces diverses milices pour accélérer la casse des conditions de travail et l’accumulation du capital, dans un système qu’il qualifie de « capitalisme à main armée ». Plus généralement ce livre est une contribution aux débats sur les rôles respectifs du consentement et de la coercition dans la dynamique du capitalisme.

***

[…] Au cours des dernières décennies, les industriels pakistanais dans leur ensemble se sont largement soustraits aux contraintes (déjà très relatives) du droit du travail et des Labour Courts pour imposer leur conception de l’ordre usinier. La neutralisation du législateur et des juges ne passe plus, comme dans les années 1960, par des mesures dérogatoires soustrayant les « industries prioritaires » au cadre régulateur de la démocratie sociale – un état d’exception économique qui continuait à être revendiqué par certains représentants patronaux jusqu’à la fin des années 1970. Depuis le début des années 1980, une partie de l’industrie manufacturière a bénéficié de nouvelles exemptions en matière de fiscalité ou de droit du travail, en intégrant des zones franches tournées vers l’export (à l’instar de la Karachi Export Processing Zone, à Landhi). Ces exemptions légales restent pourtant très minoritaires et c’est plutôt de manière officieuse que l’industrie manufacturière s’est immunisée face aux contraintes et aux incertitudes de la justice du travail.

Quel que soit leur statut, les travailleurs de l’industrie restent en théorie protégés par le droit du travail – ce que les experts de la Banque mondiale ne cessent d’ailleurs de déplorer, en arguant que ces protections archaïques nuiraient à l’emploi permanent en le rendant par trop coûteux pour les employeurs[1]. Les obligations de ces derniers à l’égard de leurs employés sont précisées dans un corpus de textes juridiques qui n’ont guère évolué depuis les années 1960, à l’instar de l’Industrial and Commercial Employment (Standing Orders) Ordinance de 1968, qui stipule que toute entreprise employant plus de 20 personnes est tenue de fournir un contrat en bonne et due forme à l’ensemble de son personnel, sans distinction de statut[2]. Les entreprises sont par ailleurs supposées cotiser pour l’ensemble de leurs employés auprès de l’Employees Old-Age Benefits Institution (EOBI) et de l’institution en charge de la sécurité sociale au niveau provincial (SESSI), tout en fournissant à chaque travailleur une carte d’affiliation à l’EOBI et à la sécurité sociale – des documents essentiels pour faire valoir ses droits à la retraite et à l’assurance maladie. Ces contraintes juridiques ont cependant été contournées par le recours de plus en plus massif aux travailleurs précaires, qui comme le notait un industriel du textile au début des années 1990 présentent le double avantage de « n’être payés que s’ils travaillent correctement et de prendre la porte dès l’instant où ils ne remplissent plus leurs obligations[3]. »

Historiquement, les pratiques de sous-traitance concernaient principalement les industries saisonnières (égrenage du coton, pressage du jute), le secteur portuaire et le BTP. Elles ne sont en rien spécifiques au secteur privé et une enquête réalisée à la fin des années 1950 témoigne de l’engouement pour ces pratiques parmi les responsables de chantiers publics, dans la mesure où les contractors ont la réputation « de mener leurs hommes plus durement que ne pourrait le faire une administration publique[4]. » Jusqu’au milieu des années 1950, le recours à la sous-traitance reste en revanche peu développé dans la « grande » industrie (c’est-à-dire dans les entreprises employant plus de 20 personnes)[5]. C’est notamment le cas dans le textile : l’une des rares études quantitatives disponibles pour cette période estime qu’en 1955, 93 % des ouvriers de ce secteur étaient des travailleurs permanents[6].

À partir de la seconde moitié des années 1950, le contract system commence à se répandre au sein de l’industrie « organisée ». Dans le textile et l’industrie chimique (et plus tard dans le pharmaceutique, autre secteur phare de l’économie manufacturière de Karachi), le recours au travail précaire ne se banalise pourtant que sous la dictature du général Zia-ul-Haq, dans les années 1980, avant de se généraliser au cours de la décennie suivante[7]. Même si l’on manque de statistiques fiables sur ces pratiques officieuses, on estimait au début des années 1990 que près de 80 % des effectifs du secteur textile étaient composés de travailleurs précaires, contre 45 % dans l’ensemble de l’industrie[8]. Le rôle précurseur du textile et de l’habillement dans ce domaine s’explique par une stratégie de compétivité reposant sur la compression des coûts salariaux[9], par les variations saisonnières de la demande et enfin par la prééminence historique des travailleurs de ces secteurs dans les mobilisations ouvrières.

Dans les autres industries, si le ratio travailleurs précaires/travailleurs permanents est devenu très défavorable aux seconds au cours des dernières années, le statut de travailleur précaire n’a rien d’univoque et peut recouvrir des réalités socio-économiques extrêmement différentes d’une entreprise à l’autre, voire au sein de la même entreprise. Comme le soulignent Sébastien Chauvin et Nicolas Jounin à propos du recours à l’intérim en France et aux États-Unis, la précarité n’exclut pas des formes de « fidélisation informelle[10]. » À Karachi, bien que l’industrie pharmaceutique recoure massivement aux contract workers, les employeurs de ce secteur ont tendance à investir dans leur formation et à leur proposer des conditions de travail et de rémunération plus attractives que l’industrie du textile et de l’habillement. Cette « informalisation de la fidélité[11] » permet d’éviter le turn-over et de rentabiliser les investissements en capital humain tout en préservant la flexibilité de l’emploi et en limitant les risques de syndicalisation.

Contrairement à ce que suggère le terme de « contract worker », ces travailleurs précaires ne sont liés par aucun contrat. Recrutés oralement par un contractor, les ouvriers sont en règle générale payés à la pièce et rémunérés en liquide, sans que les sommes versées ne soient déclarées. Légalement, le recours aux travailleurs « temporaires » n’est pas autorisé au-delà d’une durée de trois mois, mais cette clause est rarement respectée et la plupart des contract workers sont réengagés au-delà de ce délai (parfois en se voyant délivrer une nouvelle carte professionnelle mentionnant simplement le nom du contractor), sans jamais être titularisés. Ces travailleurs précaires n’ont aucun document qui leur permette de faire valoir leurs droits à la sécurité sociale, à des congés payés ou à un intéressement aux bénéfices de l’entreprise (bonus).

Aujourd’hui majoritaires parmi les employés de l’industrie manufacturière pakistanaise, ces travailleurs précarisés sont également en position défavorable en cas de contentieux avec leur employeur. La généralisation de cette condition précaire rend presque impossible la création de syndicats, qui exige le soutien d’au moins 1/5e des employés (documentés) de l’entreprise. La vulnérabilité des travailleurs précaires aux licenciements arbitraires et la crainte d’être mis à l’index par les employeurs tend de surcroît à les dissuader de contester les illégalismes patronaux qui, au-delà des pratiques déjà évoquées, incluent des journées de travail pouvant se prolonger jusqu’à 14 voire 16 heures[12], la non-rémunération des heures supplémentaires[13] et la retenue sur les salaires des cotisations individuelles à la sécurité sociale ou à l’EOBI (sans que les employeurs ne s’acquittent de leurs propres cotisations)[14]. Et lorsque certains travailleurs tentent malgré tout de faire valoir leurs droits, les entreprises se délestent de leurs responsabilités légales sur les contractors ou les « tierces parties » qui leur servent parfois de couverture. En somme, ce processus d’« externalisation des illégalités[15] » reproduit parmi les fournisseurs des chaînes de valeur globales la logique de dédouanement des donneurs d’ordre.

La libéralisation officieuse de l’industrie pakistanaise, qui tout en maintenant le cadre juridique en place l’a rendu inopérant, procède par action comme par omission. Elle n’a été rendue possible que par la neutralisation de l’appareil de contrôle provincial, suite à la suspension des inspections d’usine de 2003 à 2018[16] et, de manière plus insidieuse, au tarissement des moyens humains et financiers des instances de contrôle (Labour Department, services d’inspection)[17]. À cette neutralisation des instances régulatrices s’ajoutent les effets de l’intimidation exercée par une myriade de spécialistes de la coercition. Ces entrepreneurs de violence, dont le profil varie d’une province à l’autre, ont prêté main forte aux entreprises pour contenir l’expression du mécontentement ouvrier face à la remise en cause de la stabilité de l’emploi et des droits sociaux qui y étaient associés.

Au Pendjab, les agents de sécurité embauchés par les entreprises (souvent d’anciens policiers ou militaires) sont aux avant-postes de ce travail d’intimidation, allant jusqu’à l’incarcération dans des « chambres de torture » installées au sein même des usines[18]. À Karachi, notamment dans le secteur textile, les représentants des partis politiques se sont vus attribuer des postes clés – tel celui de Labour Officer –, d’où ils surveillent les travailleurs et tentent d’étouffer dans l’œuf les revendications sociales. À l’origine, le Labour Officer était chargé d’assurer l’interface entre les entreprises, l’administration provinciale et, en cas de litige, les Labour Courts. Ce poste exigeait en principe un niveau de qualification élevé et il était souvent requis des candidats qu’ils soient titulaires d’une licence en droit. La politisation de cette fonction l’a rendue accessible à des personnalités dont le déficit en termes de capital scolaire était compensé par leurs ressources coercitives et leur ancrage local.

Au sein des entreprises engagées dans de tels partenariats officieux avec les partis politiques, le choix des Labour Officers répond à un double objectif : accéder aux ressources disciplinaires des partis et coopter les « boss » de quartier. Les candidats, en ce domaine, ne manquent pas. La stratégie de cooptation des grandes entreprises suscite même un certain nombre de candidatures spontanées. Au milieu des années 2000, les murs des zones industrielles se couvrent ainsi de graffitis mentionnant le nom de tel ou tel caïd (à l’instar de Sheroo Bangash à Landhi), ou saluant en leur nom des leaders politiques en visite dans le quartier – un mode de légitimation courant pour les aspirants à la notabilité. Il s’agit bien souvent d’impostures, de la part de petites frappes en quête de notoriété et d’un emploi dans l’industrie. Les responsables managériaux se laissent parfois abuser, notamment lorsqu’ils viennent de prendre leur poste et connaissent encore mal les dynamiques politiques locales, en se convainquant que derrière cette floppée d’inscriptions se cachent d’authentiques big men[19]. Les « opérateurs de lisibilité » évoqués au chapitre précédent s’imposent d’ailleurs aussi en déjouant ces impostures. En matière d’objectivation de l’autorité locale, rien de tel cependant que les compétitions électorales. Les scrutins municipaux, en particulier, sont l’occasion de mesurer la capacité de mobilisation des partis et de leurs représentants locaux, qui se disputent à la fois le contrôle des quartiers ouvriers et les ressources – tant matérielles que symboliques – procurées par le monde usinier.

La redéfinition de la fonction médiatrice du Labour Officer – qui perd son statut de chef du personnel à l’interface de l’entreprise industrielle et de la justice du travail pour celui de caïd à la jonction du monde productif et de la sphère politico-criminelle – s’est opérée au cours des années 2000, marquées par une emprise croissante des partis politiques sur la vie économique et sociale. Celle-ci s’explique par la consolidation de leur « capital militaire » – c’est-à-dire de leur capacité à « exercer une violence organisée mobilisant des compétences bureaucratiques et des ressources économiques[20] » –, qui a accompagné leur insertion dans la vie urbaine.

Dans les dernières années du régime militaire de Pervez Musharraf (1999-2008), qui se pose en patron officiel du MQM (Mohajir puis Muttahida Quami Movement, les mohajir sont des migrants/descendants de migrants ourdouphones originaires du Nord ou du Centre de l’Inde, arrivés après la Partition en 1947 et dont ce parti prétend défendre les droits), le parti d’Altaf Hussain fait main basse sur la municipalité et ses ressources[21]. Fort de cet avantage tactique, il renforce son autorité sur les quartiers mohajirs tout en remodelant la ville à coups de petits et grands travaux. L’autoritarisme et les exactions du MQM, autant que sa politique de développement agressive – qui bénéficie surtout aux populations ourdouphones – lui aliènent le soutien des autres groupes ethniques. Le clientélisme armé du MQM fait en revanche école auprès des partis politiques prétendant représenter ces différents groupes (l’Awami National Party pour les Pachtounes, le Pakistan Peoples Party et le Peoples Amn Committee pour les Sindhis et les Baloutches…).

Dans des enclaves ethniques plus ou moins militarisées, ces partis contrôlent à la fois les marchés criminels et les différentes facettes de la vie quotidienne : l’accès au logement, à l’emploi et aux soins médicaux, la distribution d’eau et d’électricité, la résolution des disputes ou la sécurité. Conjointement à leurs capacités militaires, l’accès à ces ressources vitales fonde leur autorité, qui concurrence celle de l’État tout en s’enchevêtrant avec elle. C’est aussi ce qui fait leur attractivité auprès des industriels, en décuplant le pouvoir de sanction des partis et de leurs représentants.

Les ressources coercitives des partis politiques – qui tiennent à leur pouvoir d’intimidation et à leur statut de gatekeeper dans l’accès à une multitude de services urbains – sont mises à profit pour intimider la main d’œuvre ouvrière et la dissuader de s’organiser ou de revendiquer de meilleures conditions de travail. Par contraste avec les analyses réduisant l’émergence du nouveau « précariat » aux recompositions de la sphère du travail sous l’effet des injonctions néolibérales[22], la fabrique de la précarité s’affirme ici comme un processus social autant qu’économique, entretenu par les modes d’ancrage des partis politiques dans leur zone d’influence respective et par leur capacité à filtrer l’accès à des services essentiels, eux-mêmes largement informalisés.

En étouffant la contestation ouvrière dans un contexte de compression des coûts de production, de flexibilisation du travail et de démantèlement des protections sociales, l’enrôlement des acteurs du désordre urbain accompagne l’émergence d’un régime d’accumulation de plus en plus décomplexé, qui se traduit par une rapide détérioration des conditions de vie et de travail des classes laborieuses. Comme le relève l’anthropologue Dina Makram-Ebeid dans son ethnographie d’une ville sidérurgique égyptienne, l’insécurité engendrée par le travail précaire est irréductible à ses ressorts économiques. Elle revêt une dimension existentielle, liée à un sentiment de perte de contrôle sur sa vie et son avenir. Empruntant à Judith Butler sa conception de la précarité (precariousness) comme dimension inhérente de la vie sociale, au sens où notre existence est toujours, au moins partiellement, entre les mains des autres[23], Makram-Ebeid voit dans les nouvelles formes de précarité ouvrière un facteur d’aggravation de cette perte de contrôle, débouchant sur la privation d’un potentiel de réalisation de soi[24].

Dans un contexte plus proche, le sociologue Jan Breman montre que la désindustrialisation d’Ahmedabad – la capitale du Gujarat, longtemps surnommée la « Manchester de l’Inde » –, a bouleversé le rapport au temps des ouvriers. Essentielle à la formation du prolétariat industriel et à son exploitation, comme l’a si bien montré Edward P. Thompson[25], l’organisation minutée de la journée de travail ouvrait en contrepartie l’accès au loisir – au temps libre passé à « ne rien faire » ou consacré à l’entretien de sociabilités amicales et familiales. Avec la fermeture des usines et la généralisation du travail informel, ces possibilités s’évanouissent – et avec elles le sentiment, pour ces travailleurs relativement qualifiés, d’avoir prise sur leur existence[26].

À Karachi, ce sentiment de désorientation n’est pas tant lié à la fermeture des usines qu’à la dérèglementation officieuse du travail usinier, ouvrant la voie à de nouvelles irrégularités patronales. Plus encore que les heures supplémentaires non rétribuées, les temps de pause réduits au strict minimum et les invectives de la maîtrise, les travailleuses et les travailleurs de la grande industrie dénoncent l’opacité du cadre règlementaire et le caractère erratique de son application. « C’est le règne de l’arbitraire (andher nagri, litt. « des ténèbres ») », s’indigne un employé d’une entreprise d’habillement spécialisée dans la production de jeans[27]. Engagé dans un mouvement de protestation au sein du groupe Khaadi, précipité par le renvoi au printemps 2017 de 32 ouvriers qui avaient dénoncé leurs conditions de travail et la généralisation du travail précaire en violation de la législation en vigueur, Asif* abonde dans cette direction :

Il faut qu’il y ait des règles à l’usine, mais ce n’est pas le cas. Que vous agissiez conformément aux règles ou non, ils vous disent de débarrasser le plancher et de présenter vos excuses. Mais de quoi devrait-on s’excuser ? S’il y a des règles, faites-le-nous savoir. S’il y a un règlement intérieur et que nous le violons, nous sommes prêts à l’accepter. Mais même lorsque nous faisons les choses comme il faut, vous nous faites des reproches et vous nous demandez de quitter l’usine. Il n’y a aucune règle, aucune discipline. S’il y a des règles, seule l’administration les connait. S’il y a vraiment un règlement intérieur, il devrait être placardé au mur pour que tout le monde en prenne connaissance. […] Les managers, ceux qui ont été ouvriers dans le passé, les personnels de l’administration, ceux du siège, ils n’en font qu’à leur guise[28].

Renouant avec le gouvernement des conduites ouvrières par le flou et le désordre règlementaire, si caractéristique des grandes entreprises industrielles du sous-continent indien depuis la période coloniale, ces « nouvelles » formes de précarité confirment qu’à Karachi comme dans un grand nombre d’économies industrielles en mutation, la précarisation est autant une question de contrôle que de coûts[29]. Pour les employeurs de Karachi, il ne s’agit pas uniquement de compresser les coûts de production mais aussi de se libérer des contraintes règlementaires et de se prémunir contre les risques de grève et d’extorsion induits par la présence de syndicats assimilés à des groupes mafieux. C’est dans ce contexte – à l’interface d’une économie industrielle en voie d’informalisation et d’une vie de quartier hyper-politisée – que les Labour Officers s’imposent comme une nouvelle figure de courtier violent, désignée par certains de mes enquêtés sous le terme de « voyou-militant » (siyasi badmash).

Asim*, qui a travaillé comme assistant de l’un d’entre eux au sein du groupe KFG Textile Mills*, m’expliquait ainsi en 2014 que « les militaires à la retraite s’occupent des questions de sécurité, des affaires administratives, des problèmes d’eau et d’électricité… Les voyous-militants, eux, ne sont engagés que pour les coups tordus[30] ». Quelques années plus tard, Kamran Husain*, directeur de finition dans un grand groupe de prêt-à-porter, revient sur ce phénomène désormais en déclin. Pour lui, les représentants des partis politiques engagés dans les usines au cours des années précédentes appartenaient à un type d’homme sans honneur ni morale (corrupt admi, litt. un « homme corrompu ») mais aux ressources coercitives indéniables : « il lui suffisait de s’asseoir et son nom faisait le reste (bas baith jatha bas uska naam chalta tha)[31]. »

Comme le suggère un membre du Labour Committee de l’ANP, ces gros bras sont chargés de résoudre les conflits ordinaires au sein de la population ouvrière, afin de décharger le patronat et les cadres supérieurs[32]. On attend notamment d’eux qu’ils s’interposent dans les bagarres, fréquentes dans les ateliers. Ils sont également supposés dissuader les tentatives d’extorsion, à commencer par celles émanant de leurs propres rangs – même le MQM, qui a entrepris de bureaucratiser la collecte du bhatta (extorsion), n’échappe pas à la prolifération incontrôlée de son offre de « protection ». Enfin, il est attendu d’eux qu’ils découragent les grèves et les recours juridiques de la part des ouvriers victimes d’accidents sur leur lieu de travail ou de licenciements abusifs – même si ces responsabilités sont parfois partagées avec les militaires à la retraite employés dans les départements de sécurité ou dans l’administration des mêmes entreprises.

La trajectoire de Riaz Ali est emblématique de la montée en puissance de ces caïds du patronat sous le régime de Pervez Musharraf. Pachtoune, originaire de Mardan, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, Riaz a commencé sa carrière comme contractor en fournissant de la main d’œuvre à l’industrie textile de Landhi, quartier industriel du sud-est de Karachi. Recruté comme Labour Officer par le groupe Alkaram au début des années 2000, il monte en grade au cours des années suivantes, allant jusqu’à accéder au poste de directeur de l’administration et des ressources humaines (« admin ») de ce grand groupe d’habillement. Il poursuit parallèlement une carrière politique et est élu conseiller municipal en 2001. Il intègre une faction dissidente du PPP animée par Ginwa Bhutto, puis se rallie à l’ANP à l’issue des élections de 2007, qui ont vu ce parti nationaliste pachtoune remporter trois sièges à l’assemblée provinciale.

La stature de Riaz est renforcée par l’influence qu’on lui prête sur la police locale, étant entendu que les principales composantes de son autorité se renforcent mutuellement : les liens de clientèle développés à travers ses activités de contractor le rendent éligible à des fonctions politiques qui contribuent à sa cooptation par le patronat, tandis que cet adoubement renforce sa position d’autorité vis-à-vis de la police locale, toujours soucieuse de maintenir des relations cordiales avec les industriels par crainte de leur réseau relationnel.

Puisant à différentes sources – économique, politique et policière –, cette autorité ne se suffit pourtant pas à elle-même : conformément au modèle coercitif régissant les rapports capital-travail depuis les années 1950, elle se manifeste et se ressource dans la violence, tant physique que verbale. C’est le caractère excessif de cette violence – son imprévisibilité, sa propension à déborder du cadre normatif supposé régir les rapports productifs ordinaires – qui perturbe les ouvriers et attise leur ressentiment à l’égard de ces petits caïds impulsifs. L’hostilité virulente dont ils font l’objet (qui rappelle celle des ouvriers des années 1950-1960 à l’égard des jobbers)fragilise leur autorité en même temps qu’elle encourage sa fréquente réitération à travers des accès de colère plus ou moins contrôlés. L’animosité populaire se trouve entretenue par l’oisiveté ostensible et les pratiques d’accumulation débridées des petits caïds.

Anwar Saeed*, qui a travaillé pendant quarante ans comme opérateur de machine dans les plus grands groupes textiles, ne mâche pas ses mots contre ces « voyous-militants », dont la brutalité n’aurait d’égale que la corruption morale :

Ils viennent à l’usine mais ils ne bougent pas leurs fesses de la journée. Ou alors ils vaquent à leur guise. Ils ont de gros salaires mais sont payés à ne rien faire. Ce sont des voyous, vous savez, et tout le système politique est de leur côté. Si vous leur adressez la parole ou si vous échangez un mot avec un autre ouvrier, ils vous flanquent deux claques. À cause d’eux, il y a souvent des bagarres. Pour eux, le travail n’obéit à aucune règle (unke liye kaam ki koi qaid nahin). Dans chaque département, vous avez cinq ou six types comme ça. Ils pointent le matin et puis ils n’en foutent pas une le reste de la journée. Même les managers et les superviseurs ne peuvent rien leur dire. Ils viennent à l’usine et puis ils attrapent quelques morceaux de tissus, se bricolent un oreiller et roupillent tout le reste de la journée. Ils ont des ressources considérables (sari taqat ka istemal, litt. « ils utilisent tous les pouvoirs ») et le système ne s’applique qu’à nous, les pauvres, ceux qui travaillent.

Employé dans la même entreprise durant plusieurs années, Anwar Saeed a bien connu Riaz Ali, dont il garde un souvenir exécrable :

C’est un imposteur. Un fraudeur de la pire espèce (voh do number admi. Do nahin, balke gyarah admi hai, litt. « C’est un numéro deux. Non, pas un numéro deux mais un numéro 11 »). Il a pris le contrôle de la cantine et alors que l’entreprise nous permettait de déjeuner à prix subventionné, il a augmenté les prix en les alignant sur ceux du marché. Il mettait la main sur toutes les chutes de tissu et les vendait à l’extérieur. Qu’est-ce que c’est que ces façons de faire ? C’est un Labour Officer : pourquoi vend-il des chutes de tissu ? Nous produisions du linge de lit. Eh bien, lui, il détournait rouleau après rouleau pour les revendre. Et après ça, les patrons nous faisaient payer pour le tissu disparu.

Cette critique du « voyou-militant » se réfère à un ordre normatif, à la fois légal et moral, du travail usinier – un ordre où tout salaire exige des efforts, où les mêmes règles s’appliquent à tous et où l’on attend du chef qu’il mérite son poste par son exemplarité. Plus encore que ses violences physiques et verbales, ses atteintes à la morale ouvrière valent à Riaz Ali une franche hostilité. Celle-ci se teinte d’un profond mépris : en se référant à une expression idiomatique (le « numéro deux », do number admi) qui met en cause les fraudeurs et qui s’utilise couramment dans les classes populaires de Karachi pour dénoncer les irrégularités des industriels et de leurs nervis, Anwar Saeed accuse son ancien chef d’être l’imposture incarnée – un faux chef mais un vrai voyou.

Cette critique est indissociable d’une trajectoire professionnelle marquée par une précarisation croissante. Anwar Saeed, qui a débuté sa carrière au début des années 1970, a d’abord connu une certaine stabilité de l’emploi. À l’occasion d’une visite à son domicile, il me montre les cartes professionnelles délivrées par ses employeurs successifs. Sur les premières, le nom de l’entreprise apparaît distinctement, signalant un statut d’employé permanent, protégé par le droit du travail. Sur les dernières, en revanche, le nom et le logo de l’entreprise ont disparu, au profit du nom du contractor.

Pour lui, les « voyous-militants » élevés au rang de Labour Officers ont joué un rôle crucial dans ce processus, avec tout ce que celui-ci impliquait en termes de recul des droits sociaux. Il fait déjà brièvement allusion à ce phénomène lorsqu’il évoque l’offensive de Riaz sur la cantine de l’entreprise. Suscitant la convoitise de nombreux contractors liés aux partis politiques, les cantines sont aussi un enjeu ancien des luttes ouvrières. La revendication d’une nourriture saine et bon marché, accessible à tous dans des conditions décentes, figure parmi les premières demandes du mouvement syndical de Karachi. Et si des progrès ont été réalisés en ce domaine comme dans d’autres suite aux réformes engagées par Zulfikar Ali Bhutto au début des années 1970, les années 1980 et les décennies suivantes sont marquées par un recul notable sur ce terrain – au point que la piètre qualité et le prix inique de la nourriture servie dans les cantines usinières sont redevenus l’un des points de cristallisation du mécontentement ouvrier.

Le travail de sape des « voyous-militants » ne s’arrête pas là. Il prend un caractère bien plus systématique et s’attaque à tous les droits sociaux péniblement acquis par la classe ouvrière au cours des années 1960 et 1970. Anwar Saeed attribue ainsi à Riaz Ali et à son prédécesseur la suppression des congés payés consentis par l’entreprise à ses employés contractuels, ainsi que la fin de leurs droits à l’assurance maladie et à la retraite. Il résume ce travail de sape d’une formule éloquente : à l’origine chargés de faire appliquer le droit du travail dans les usines, les Labour Officers auraient fini par « manger les droits » des travailleurs[33].

Ce que révèle, en creux, cette critique populaire des caïds du patronat, c’est d’abord la faculté des industriels à coopter les forces du désordre pour renforcer leur domination. Plus largement, c’est aussi la capacité de cet ordre productif à ouvrir des perspectives d’ascension sociale et ainsi à susciter un minimum de consentement, sans lequel ne saurait se perpétuer aucun appareil de domination[34]. Certes, la pression constante exercée par les chaînes de valeur globales et la propension des employeurs à se défausser sur leurs managers et leurs contractors en cas d’incident font parfois dire aux ouvriers montés en grade qu’ils ignorent eux aussi la sécurité de l’emploi. Comme me le confiait en mai 2022 Kamran Husain, le directeur de finition cité plus haut, entre-temps promu au rang de directeur de production : « Un manager, c’est comme une épouse. Si elle fait une bêtise, il suffit de prononcer la formule “talaaq, talaaq, talaaq” et elle débarrasse le plancher. C’est la même chose dans notre métier[35]. » Même si la précarité s’est insinuée jusque dans ces success stories, la réussite de ces hommes « résolus à se faire un nom[36] » n’en apparaît pas moins éclatante aux yeux de leurs subordonnés.

Les rêves de réussite et les tendances conformistes que ces parcours d’ascension sociale alimentent parmi les travailleurs de l’industrie ne sont en rien exclusifs d’une critique virulente envers les « voyous » et les « fayots ». Leur réussite est souvent attribuée non à leurs mérites individuels mais à leurs travers et compromissions. À cet égard, la condamnation de la voracité des élites patronales et de leurs nervis me semble renvoyer à un univers de sens et à des rapports de pouvoir sensiblement différents de ceux de la « politique du ventre » étudiée par Jean-François Bayart – et à sa suite par Richard Banégas – dans divers contextes africains[37].

Dérivée d’une locution d’origine camerounaise, cette notion met en jeu une économie morale du pouvoir érigeant la réciprocité et la redistribution en principes cardinaux de la légitimité politique (on attend des « mangeurs » qu’ils ne s’engraissent pas seuls)[38]. Les métaphores manducatrices couramment employées au Pakistan s’inscrivent plutôt dans une critique subalterne de la prédation, vilipendant la rapacité des dominants et leur propension à déposséder les plus faibles de leurs droits et de leurs biens[39]. Le pouvoir, ici, n’est pas un signifiant flottant ou une microphysique désincarnée : il s’incarne dans des figures bien identifiées, dénoncées pour leur oisiveté et leur voracité.

Faisant écho aux développements de Veblen sur les sociétés de prédation fondées sur la force et la fraude, cette critique de la classe rapace et de ses laquais est inséparable d’un autre registre d’interpellation des puissants : celui du fake, révélant les dominants pour ce qu’ils sont derrière le voile des apparences, à savoir des imposteurs indignes de respect et de loyauté[40]. Dénonçant les faux-semblants de l’ordre dominant, cette incrimination des faux chefs comme vrais voyous réaffirme par ailleurs la part de coercition consubstantielle à l’exercice de la domination : « manger », ici, c’est aussi (ré)assigner les dominés à une position de subalternité par la spoliation et la violence illégitime.

Incarnée dans les excès des petits chefs tyranniques, dans le lathi (bâton) des policiers et dans les effectifs pléthoriques des départements de sécurité des grandes entreprises, cette violence n’aurait d’autre raison que de contenir la juste colère des ouvriers floués. « Si vous mangez mes droits, je chercherai à vous attaquer, n’est-ce pas ? », m’interroge de manière rhétorique Anwar Saeed, avant de poursuivre de manière plus explicite encore : « c’est pour ça qu’ils [les patrons] ont des gardes de sécurité et qu’ils leur donnent des Kalashnikovs : pour nous intimider et nous dissuader de les attaquer. »

Comme beaucoup d’ouvriers de sa génération, dont la résignation n’est qu’apparente, Anwar Saeed a une conscience aiguë des droits qui lui ont été arrachés « à la pointe du fusil ». Et à travers ce récit de déclassement – du statut relativement privilégié de travailleur permanent à celui de travailleur précaire puis de retraité privé de pension, c’est une conscience à la fois juridique et historique qui s’exprime :

Avant 1985, 1986, le système était un peu meilleur. Sous Ayub Khan, le droit du travail s’était développé et les ouvriers avaient accès à tout (sab milta tha). Ils avaient droit aux congés payés, aux primes, à des vêtements neufs le jour de l’Aïd… Aujourd’hui, la journée de travail n’a plus de limites. Que vous soyez en état de travailler ou pas, on ne vous laisse pas sortir. « Travaille ! », vous dit-on. Le système ne marche que sous la contrainte (zabardasti karte hain, litt. « ils font de la coercition »).

Convergent avec celui d’autres ouvriers retraités entrés dans l’industrie au cours des années 1970, ce témoignage dénonce une course aux profits reposant sur la casse des droits sociaux, avec le soutien actif d’une variété d’entrepreneurs de violence. Ces ouvriers progressivement privés de leurs droits ont conscience d’être victimes d’un processus d’« accumulation par dépossession » – un processus de spoliation caractéristique des formes d’accumulation de l’ère néolibérale et qui, comme l’ont montré David Harvey et d’autres à sa suite, passe par l’accaparement des ressources tangibles et intangibles des dominés (terres, matières premières, savoirs indigènes…), mais aussi par le démantèlement des défenses des classes laborieuses (acquis sociaux, droit du travail, libertés syndicales…)[41]. […]

*

Illustration : Employé d’une société de sécurité privée dans la zone industrielle de Korangi, à Karachi (Photo Laurent Gayer, 2017)

Notes

[1] Pakistan. Labor Market Study. Regulation, Job Creation, and Skills Formation in the Manufacturing Sector, Report No. 38075-PK, Finance and Private Sector Development Unit, South Asia Region, The World Bank, Sept. 2006.

[2] Dans le Sindh, ces dispositions ont été confirmées par le Sindh Terms of Employment Standing Orders Act de 2015.

[3] Mukhtar Sumar, « The Textile Sector – An Employer’s View », dans Qutubuddin Aziz (dir.), Working Conditions in the Textile Industry in Pakistan. Report of a National Workshop Held in Karachi from December 1 to 6 1990. Organised Jointly by the National Institute of Labour Administration Training, Karachi, and Friedrich Ebert Stiftung of Germany, Islamabad, Karachi, Pakistan Media Corporation, 1992, p. 37-38. L’auteur était à l’époque directeur d’une grande entreprise textile basée à Karachi, les Farooq Textile Mills.

[4] Willis D. Weatherford, « Pakistan », dans Walter Galenson (dir.), Labor in Developing Economies, Berkeley, University of Califonia Press, 1963 [1962], p. 27, note 17.

[5] M. Shafi, Pakistan Labour Year-Book, 1949-1950, Karachi, Labour Publications, 1951, p. 7.

[6] W. D. Weatherford, « Pakistan », art. cité, tableau 2, p. 23.

[7] Il augmente sensiblement durant les années 1982-1984 : de nombreux industriels ferment alors leurs usines et licencient leurs employés, avant de rouvrir sous un nouveau nom et avec un plus grand nombre de contract workers. VoirWorld Bank, Pakistan. Labor Market Study, op. cit., p. 21.

[8] Z. D. Faruqi, « Contract Labour in Textile Mills », ibid, p. 67-68.

[9] Dans l’industrie textile pakistanaise, comme chez ses concurrentes d’Inde et du Bangladesh, les coûts salariaux représentent à peine 2/3 % des coûts de production, contre près de 40 % aux États-Unis ou en Italie. Voir « Tracing production costs in the textile industry », Knitting Trade Journal, 14 juin 2022.

[10] Sébastien Chauvin et Nicolas Jounin, « L’externalisation des illégalités : ethnographie des usages du travail “temporaire” à Paris et à Chicago », dans Laurence Fontaine et Florence Weber (dir.), Les Paradoxes de l’économie informelle. À qui profitent les règles ?, Paris, Karthala, 2011, p. 130.

[11] Ibid.

[12] Bien au-delà, donc, des douze heures règlementaires (heures supplémentaires incluses).

[13] Alors même que les heures supplémentaires sont théoriquement rémunérées au double du taux horaire habituel.

[14] Fawad Hasan, « Khaadi ripping off workers of over Rs100 million every year », The Express Tribune, 11 août 2017.

[15] S. Chauvin et N. Jounin, « L’externalisation des illégalités », art. cité, p. 114.

[16] Au Pakistan, la règlementation en matière d’inspection d’usines relève de la compétence des autorités provinciales. Dans le Sindh, les inspections d’usines ont été suspendues en 2003, notamment sous la pression d’un industriel de SITE, Zubair Motiwala, alors conseiller du chef de gouvernement provincial. Voir « Chief minister directed me to stop the inspection of factories: Labour minister », The Express Tribune, 13 septembre 2012. Ces inspections ont repris suite à l’adoption du Sindh Occupational and Safety Act en décembre 2017.

[17] En 2017, on estimait le nombre d’inspecteurs du travail dans l’ensemble du pays à 547, pour environ 350 000 usines. Parmi eux, on comptait seulement 17 femmes, alors que celles-ci constituent une part significative de la main d’œuvre industrielle, notamment dans le textile (dont au moins 30 % de la main d’œuvre serait féminine). Voir Human Rights Watch, « No Room to Bargain ». Unfair and Abusive Labor Practices in Pakistan, New York, Human Rights Watch, 2019, p. 8 ; entretien avec Mohammad Mirza*, inspecteur du travail, Karachi, mai 2022.

[18] Human Rights Watch, « No Room to Bargain », op. cit., p. 26..

[19] Entretien avec un cadre de l’industrie de l’habillement basé à Landhi, Karachi, mai 2022.

[20] Adam Baczko, Gilles Dorronsoro et Arthur Quesnay, Syrie. Anatomie d’une guerre civile, Paris, CNRS Éditions, 2016, p. 35.

[21] Depuis 1988, le MQM a remporté chaque élection municipale à laquelle il a participé. En 2001, la décision du parti de boycotter le scrutin a rendu possible la victoire des islamistes de la Jama’at-e-Islami, qui ont perdu la mairie à l’élection suivante, en 2005.

[22] Guy Standing, The Precariat. The New Dangerous Class, Londres, Bloomsbury, Londres, 2011.

[23] Judith Butler, Frames of War. When Is Life Grievable?, New York, Verso, 2009, p. 14-15

[24] Dina Makram-Ebeid, « Between God and the State: Class, Precarity, and Cosmology on the margins of an Egyptian Town », dans Chris Hann et Jonathan Parry (dir.), Industrial Labor on the Margins of Capitalism. Precarity, Class, and the Neoliberal Subject, New York-Oxford, Berghahn, 2018, p. 180-196.

[25] Edwar Palmer Thompson, « Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism », Past and Present, vol. 38, no 1, 1967, p. 56-97.

[26] Jan Breman, The Making and Unmaking of an Industrial Working Class. Sliding Down the Labour Hierarchy in Ahmedabad, India, Delhi, Oxford University Press, 2004, p. 214.

[27] Entretien avec Hasan*, employé d’une grande entreprise d’habillement, Karachi, juillet 2017.

[28] Entretien avec Asif*, opérateur chez Khaadi, Karachi, juillet 2017.

[29] Jonathan Parry, « Introduction: Precarity, Class, and the Neoliberal Subject », dans C. Hann et J. Parry (dir.), Industrial Labor on the Margins of Capitalism, op. cit., p. 43.

[30] Entretien avec Asim Aslam*, instituteur et ancien bras droit d’un Labour Officer affilié au PPP, Karachi, 2014.

[31] Entretien avec Kamran Husain*, Finishing Manager dans un grand groupe textile, Karachi, 2017.

[32] Entretien avec un membre du Labour Committee de l’ANP, Karachi, 2017.

[33] Entretien avec Anwar Saeed*, ancien opérateur de machine dans l’industrie textile, Karachi, 2016.

[34] Béatrice Hibou, Anatomie politique de la domination, Paris, La Découverte, 2011.

[35] Entretien avec Kamran Husain*, Production Manager dans un grand groupe d’habillement, Karachi, mai 2022. K. Husain fait ici référence à la formule de répudiation rituelle, consistant à répéter trois fois le mot « divorce » pour rompre les liens du mariage.

[36] Entretien avec Kamran Husain*, Production Manager dans un grand groupe d’habillement, Karachi, mai 2022.

[37] J.-F. Bayart, L’État en Afrique, op. cit. ; Richard Banégas, « “Bouffer l’argent” : politique du ventre, démocratie et clientélisme au Bénin », dans Jean-Louis Briquet et Frédéric Sawicki (dir.), Le Cliéntélisme politique dans les sociétés contemporaines, Paris, PUF, 1998, p. 75-109.

[38] R. Banégas, « “Bouffer l’argent” », art. cité, p. 77-78.

[39] Comme le montre R. Banégas, le registre du « manger » au Bénin peut aussi servir de véhicule à une critique de la voracité des puissants mais, avec la démocratisation du pays, il est plutôt devenu « l’idiome de l’équité et de la justice sociale » (ibid., p. 86).

[40] Jacob Copeman et Giovanni da Col (dir.), Fake, Chicago, HAU Books, 2018.

[41] D. Harvey, « Accumulation by Dispossession », art. cité ; voir aussi Lesley Gill, « “Right There with You”: Coca-Cola, Labour Restructuring and Political Violence in Colombia », Critique of Anthropology, vol. 27, no 3, 2007, p. 235-260.

![Marx, critique de l’économie politique [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/industrialization-factories-150x150.jpg)