Les classes populaires vues des beaux quartiers. Entretien avec B. Cousin et J. Naudet

Alors qu’Emmanuel Macron vient de dévoiler les grandes lignes d’un « plan pauvreté », quelques semaines après avoir affirmé que les aides sociales coûteraient un « pognon de dingue » et seraient inefficaces, il vaut la peine de s’interroger sur la manière dont les classes dominantes se représentent les pauvres et, plus largement, les classes populaires. Car on peut penser que ces représentations ne sont pas sans effets sur les politiques publiques qui ciblent les pauvres en prétendant, en particulier, œuvrer à leur « insertion ».

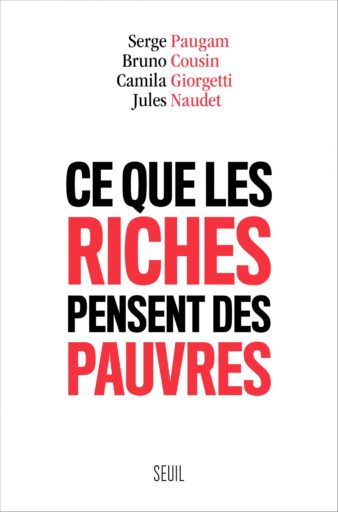

Dans Ce que les riches pensent des pauvres (Le Seuil, 2017), quatre sociologues, Bruno Cousin, Camila Giorgetti, Jules Naudet et Serge Paugam, ont enquêté sur cette dimension souvent ignorée des rapports de classe. L’analyse comparée dans trois pays – le Brésil, la France et l’Inde – de la manière dont les bourgeoisies construisent une perception des pauvres et un discours sur la pauvreté, permet de comprendre ce que doivent ces perceptions et ces discours aux structures – de classe, de caste, de race, urbaines – propres à chacune de ces sociétés, mais révèlent en retour certains aspects de ces structures (à la fois matérielles et symboliques).

Dans cet entretien, Bruno Cousin et Jules Naudet reviennent sur les principaux résultats de cette enquête et insistent en particulier sur les liens entre, d’un côté, les représentations des pauvres et de la pauvreté parmi les riches, et, de l’autre, les stratégies que ces derniers mettent en œuvre pour assurer la reproduction de leurs privilèges et, en particulier, de leurs espaces.

Est-ce que vous pourriez revenir d’abord sur l’origine du projet de recherche qui a abouti à la publication de l’ouvrage Ce que les riches pensent des pauvres (Seuil, 2017), co-écrit avec Camila Giorgetti et Serge Paugam ?

L’écriture de ce livre a été en grande partie motivée par le fait que, pour comprendre totalement les inégalités et la pauvreté, il faut aussi s’intéresser à la vision qu’en ont celles et ceux qui bénéficient le plus de l’état actuel de la répartition des diverses ressources, à savoir les classes supérieures. Celles-ci jouent un rôle important dans la diffusion des représentations et des divers registres argumentatifs sur lesquels s’appuie la stigmatisation des pauvres ainsi que la discrimination qui en découle. Ce faisant, elles pèsent de façon considérable, directement ou indirectement, sur nombre de décisions individuelles et collectives qui contribuent à la perpétuation ou à l’aggravation des inégalités, au marquage et à la consolidation – ou au contraire au déplacement ou à l’effacement – des frontières sociales, et à la légitimation ou à l’inverse à la délégitimation des politiques de lutte contre la pauvreté.

Ces questions de recherche peuvent bien sûr être explorées par des méthodes diverses, et sur des terrains très différents : par exemple dans des espaces caractérisés par un fort mélange social, ou dans des quartiers gentrifiés dont une partie substantielle des habitants des catégories supérieures mettent en avant leur goût pour la mixité… Mais parce que nous souhaitions pouvoir analyser dans le détail les liens entre représentations des pauvres, justification de la pauvreté, et entre-soi, et nous pencher de manière approfondie sur les espaces urbains les plus sélectifs, nous avons décidé de nous focaliser sur les classes supérieures habitant les quartiers les plus exclusifs de chacune des trois métropoles étudiées.

L’enquête s’est déroulée à Paris, São Paulo et Delhi. Les trois villes choisies – nous avons réalisé 80 entretiens approfondis dans chacune d’entre elles – sont les plus importantes métropoles de trois grandes démocraties. Enquêter par entretiens sur ces questions dans un pays au régime autoritaire aurait sans doute été plus compliqué : on aurait été davantage confrontés à des refus de participer à l’enquête et à de l’autocensure. Mais, au-delà des points communs, il s’agit aussi de trois pays très différents en termes d’État-providence, de niveaux d’inégalités et d’évolution récente de ces dernières ; on peut notamment renvoyer à ce sujet au Rapport sur les inégalités mondiales 2018 (Seuil, 2018). Du coup, les points communs qui pourraient ressortir de la comparaison de ces cas avaient de fortes chances d’être généralisables.

Par ailleurs, il est peut-être utile de préciser ici que, en ce qui nous concerne tous les deux, notre contribution à l’écriture de l’ouvrage se limite principalement aux quatre premiers chapitres, consacrés à la présentation et à l’analyse du matériau empirique. Nous n’avons en revanche eu qu’un rôle très marginal dans la rédaction des deux derniers, qui proposent des synthèses et des montées en généralité plus détachées de ce que l’on observe dans les entretiens. En fait, le chapitre 6 anticipe les thèses et le cadre théorique du livre à venir de Serge Paugam sur les « régimes d’attachement », qu’il pourrait présenter plus aisément que nous. C’est donc sur la base des quatre premiers chapitres, fondés sur un matériau empirique solide et novateur, que nous nous efforcerons pour notre part de répondre à vos questions.

Dans le livre, vous montrez que les riches qui vivent dans des ghettos dorés de São Paulo, New Dehli et Paris ne s’attellent pas seulement à se séparer des pauvres mais également à se démarquer des classes moyennes. On observe cependant des mobilisations de ces catégories supérieures à l’encontre de certains groupes qui semblent représenter une menace pour eux. Comment l’expliquer ?

Ce qui semble en apparence être une contradiction s’explique en fait simplement par le fait qu’il existe deux dynamiques distinctes dans les processus de regroupement des riches au sein de ce que l’on appelle souvent les « beaux quartiers ». On peut en effet souvent distinguer dans les motivations de l’auto-ségrégation des plus riches, d’une part, ce qui relève de l’agrégation affinitaire et ce que la sociologie appelle « l’homophilie », c’est-à-dire l’attraction pour ses semblables, et d’autre part ce qui relève directement de la répulsion, de la distanciation et de la discrimination à l’égard de groupes considérés comme infréquentables.

Il ressort des entretiens conduits dans le cadre de notre recherche, qu’en termes de stratégie de distinction, la dynamique est essentiellement affinitaire et mue par l’homophilie. La préoccupation principale des classes supérieures des beaux quartiers n’est pas de se démarquer des plus pauvres, mais plutôt d’optimiser leurs stratégies de conservation et de reproduction en les fondant sur un entre-soi pourvoyeur de capital économique, culturel, social, symbolique… Et, lorsqu’il s’agit de se distinguer, la frontière est plutôt marquée à l’égard des classes moyennes-supérieures et moyennes, qui sont plus proches d’elles et vis-à-vis desquelles elles tiennent à rappeler et défendre leur supériorité statutaire. Ainsi, pour des raisons qui sont indissociablement identitaires et stratégiques, elles tiennent par exemple à ce que leurs enfants grandissent dans des quartiers et fréquentent des écoles qui, pour reprendre leurs mots, « leur correspondent ».

Mais cela ne signifie pas pour autant que leurs représentations des pauvres soient neutres ou sans effet. Parallèlement au souci de distinction vis-à-vis des classes moyennes, on observe des pratiques de rejet et de repli, motivées par la crainte et le dégoût des pauvres. Par exemple, la vision que les interviewés indiens ont de leur ville demeure fortement structurée par un ensemble composite d’oppositions symboliques entre des endroits où ils se sentent à l’aise et d’autres à éviter absolument.

Ces oppositions insistent ainsi sur le contraste entre le sens de l’ordre caractérisant leur quartier et le chaos du dehors, entre les « colonies » urbaines fermées et réservées aux élites et les rues ouvertes à tout-va, entre les personnes considérées comme « civilisées » des beaux quartiers et les « rowdies » (mauvais garçons) des quartiers populaires informels… cette dernière opposition renvoyant de fait à celle entre castes supérieures et groupes de basses castes. Leurs pratiques d’évitement et de retrait conduisent donc les résidents des quartiers les plus privilégiés de la capitale indienne à délaisser les espaces véritablement publics, y compris les plus proches de chez eux.

Par contraste, dans la métropole parisienne, où aucun des quartiers les plus huppés n’est directement contigu d’espaces résidentiels populaires, la crainte de voir les pauvres perturber l’ordre local de ces espaces privilégiés est moins forte. Mais elle n’est pas inexistante, et c’est principalement lors des rares occasions où l’ordre moral propre aux beaux quartiers est perçu comme directement « menacé » par la perspective d’une mixité avec des classes populaires que l’on observe les réactions les plus péremptoires et violentes.

Dans les différentes sociétés que vous avez étudiées, les frontières entre les riches et les pauvres recoupent au moins en partie des frontières raciales ou de caste, à la fois dans les représentations des classes supérieures et dans la structuration de l’espace. Quels rôles respectifs jouent justement le racisme et le mépris de classe ? Comment se combinent-ils dans les registres de justification de mise à distance des pauvres ?

Un tiers des interviewés indiens développent une explication de la pauvreté des pauvres par la caste et le karma, en décrivant l’infériorité de naissance des groupes subalternes comme le résultat de leur démérite dans leurs vies antérieures. Si en Inde, les personnes interviewées semblent assez promptes à faire état de leurs préjugés de caste, il n’en va pas de même pour la dimension raciste des préjugés des interviewés brésiliens. On a ainsi pu remarquer qu’ils déploient de grands efforts pour éviter d’expliciter durant les entretiens les catégories raciales sur lesquelles ils s’appuient pourtant pour identifier, désigner et étiqueter les personnes qu’ils rencontrent dans l’espace public ou ailleurs.

Cet acharnement à dissimuler la racisation sur laquelle on s’appuie est en quelque sorte le pendant inverse de ce qu’observent Michèle Lamont et son équipe dans leur ouvrage comparatif Getting Respect (2016), lorsqu’ils remarquent que les Brésilien.ne.s noir.e.s soumis.es à des épisodes de discrimination ou de violence symbolique ont beaucoup de peine à entamer une confrontation car, bien souvent, la dimension raciale de l’atteinte est dissimulée ou fortement euphémisée. Les situations auxquelles ils sont exposés ne laissent ainsi que difficilement prise à la critique.

À Paris, cette euphémisation du racisme passe par des répertoires différents. Si une partie des classes supérieures s’appuie sur des arguments biologiques pour justifier qu’il y ait des « forts » et des « faibles », cela reste très minoritaire. Mais une autre forme de racisme est beaucoup plus répandue, celle consistant à essentialiser la culture de certains groupes et à en dénoncer le caractère irréductiblement arriéré qui les empêcherait systématiquement, du moins à moyen terme, de connaître toute forme de mobilité sociale ascendante.

Il s’agit donc bien de racisme (au sens large du terme), même s’il est fondé sur des préjugés culturalistes et sur ce qu’on pourrait désigner comme un processus d’ethnicisation des pauvres, plutôt que sur un processus de racialisation. C’est un racisme de l’héritage culturel plutôt que de l’hérédité supposée des pauvres, avec évidemment des cas où les interviewés nous expliquent que les deux se cumuleraient. Dans les trois pays, on observe donc une tendance très forte à racialiser (ou castéiser) les positions de classe. À tel point que pour une grande partie des interviewés parisiens, il semble exister une équivalence spontanée entre pauvres et minorités raciales.

Votre ouvrage vise à mieux comprendre les préjugés des classes supérieures envers les classes populaires précarisées. Quels sont les principales dimensions de ces représentations classistes ?

Notre travail adopte une démarche qui combine l’analyse des systèmes de représentations des pauvres par les habitants des beaux quartiers (c’est-à-dire une analyse de la façon dont ils construisent leurs discours en mobilisant certains cadrages, récits récurrents, oppositions structurales, traçages de frontières symboliques, etc.) et un recours à la comparaison internationale. L’un de ses résultats principaux est de montrer que, même si l’on observe des variations d’une ville à une autre, on retrouve dans les trois métropoles une préoccupation pour le maintien d’un ordre moral local et d’un environnement culturel caractéristiques des quartiers bourgeois, ainsi qu’une stigmatisation des pauvres en termes de péril physique et d’atteinte à la propreté. Enfin, nous montrons que dans les trois villes les habitants des beaux quartiers déploient des efforts argumentatifs pour tenter de justifier la pauvreté, c’est-à-dire d’en identifier les causes, et éventuellement les responsables.

Concernant ce dernier point, on s’est intéressé plus particulièrement à deux composantes récurrentes des discours recueillis : d’une part, les affirmations qui naturalisent la pauvreté et, de l’autre, les discours qui culpabilisent les pauvres en s’appuyant sur les idéologies du néolibéralisme et de la méritocratie. Par « naturalisation de la pauvreté », il faut entendre avant tout les discours et les idéologies qui décrètent l’infériorité naturelle et socialement inévitable de certains groupes sociaux et la supériorité, tout aussi naturelle, de certains autres. Le sort des pauvres est ainsi attribué à des déterminants individuels ou structuraux qui relèvent de lois biologiques ou génétiques, voire divines, ou d’un ordre social immuable.

À l’inverse, le néolibéralisme peut être défini, dans la continuité de l’ouvrage Social Resilience in the Neoliberal Era (2013) dirigé par Peter Hall et Michèle Lamont, comme un phénomène associant une théorie économique, une idéologie politique, une philosophie des politiques publiques et, enfin, un imaginaire social fondés sur les vertus du marché et de la compétition interindividuelle. Dans cette perspective, l’idéologie de la méritocratie doit donc être vue comme une composante, importante, du néolibéralisme. En effet, le répertoire de la méritocratie, en ce qu’il repose sur l’idée que les statuts sociaux pourraient être directement fonction des mérites respectifs des uns et des autres, est aujourd’hui l’un des plus massivement mobilisés par les élites et les classes supérieures pour justifier l’ordre social établi.

En quoi les formes prises par le séparatisme des classes dominantes renvoient-elles à l’histoire (économique, sociale et politique) de ces sociétés et à leurs structures de classe ?

L’histoire des niveaux d’inégalité, des formes de domination, des rapports de classe, de la structure de l’élite, et des compromis sociaux a évidemment une forte influence sur la façon dont les catégories sociales supérieures se représentent les inégalités, cherchent à justifier leur position dominante, et perçoivent les positions subalternes. Même si l’on retrouve dans les trois villes une préoccupation commune pour le maintien d’un ordre moral local, pour la mise à distance des pauvres (préalablement stigmatisés) et pour la justification de la pauvreté, ces trois dimensions n’ont pas le même poids et se déclinent différemment dans chacun des cas.

Par exemple, les interviewés parisiens considèrent moins les pauvres comme dangereux et sales que ce n’est le cas à São Paulo, où – il faut bien le reconnaître – les taux et niveaux de violence à l’échelle de la métropole sont particulièrement élevés, la police elle-même n’étant d’ailleurs pas en reste, comme le soulignent sans ambages les derniers rapports d’Amnesty International. De même, la stigmatisation des pauvres comme sales, potentiellement malades, désordonnés et enlaidissant la ville est davantage prononcée et récurrente à Delhi.

Les expériences concrètes sur lesquelles s’appuie la perception des pauvres sont aussi différentes. En effet, comme nous le mentionnions plus tôt, les beaux quartiers parisiens (issus de siècles d’extension progressive des territoires des élites, de régulations urbaines à leur avantage, de politiques haussmanniennes, de gentrification des espaces environnants…) sont tous plus ou moins éloignés des espaces où se concentrent les classes populaires, alors que ces deux types de quartiers peuvent être contigus à São Paulo et Delhi.

Tous ces facteurs ont ainsi des effets sur le rapport général des classes supérieures aux espaces publics de leur ville. À Paris, elles en revendiquent le contrôle et souhaitent que les classes populaires soient éduquées, disciplinées et qu’on les pousse à adopter les normes d’interaction et d’urbanité de la bourgeoisie. À São Paulo, les classes supérieures se plaignent d’avoir été largement dépossédées de l’espace public, et expriment un sentiment obsidional et de repli sur leur habitation et quelques lieux choisis. Tandis que dans la capitale indienne, le fait de vivre exclusivement dans les beaux quartiers et dans quelques autres lieux soigneusement sélectionnés afin de minimiser autant que possible les interactions avec la masse des pauvres est perçu comme un comportement naturel, allant de soi et garant de l’insouciance de classe qui caractérise les plus aisés.

A Delhi et à São Paulo le rapport aux classes populaires est par ailleurs complexifié par la présence dans les résidences des riches de nombreux domestiques. Du coup, le rapport à la pauvreté est aussi structuré par le recours au paternalisme vis-à-vis des employés de maison, par des modes de domination rapprochée visant à s’assurer leur loyauté et par la situation quelque peu paradoxale mais tout à fait banale, surtout au Brésil, d’employer des pauvres pour se protéger de la masse des autres pauvres (qui peuvent être leurs cousins ou voisins dans la favela la plus proche…). Il y aurait évidemment bien d’autres dimensions et différences entre les trois villes à relever, mais on vous invite à aller lire le livre pour plus de détails !

Quels types d’arguments sont avancés pour expliquer l’accroissement des inégalités sociales typique de la « modernité néolibérale » ? Dans quelle mesure les personnes que vous avez rencontrées remettent-elles en cause les politiques menées et le rôle des institutions ? Est-ce que vous jugez par ailleurs que les pratiques ségrégatives des classes dominantes et les formes que prend chez elles la stigmatisation des pauvres, ont évolué avec la grande transformation néolibérale ?

Notre enquête a été réalisée à un moment donné (entre 2012 et 2014, durant des périodes où chacun des trois pays où s’est déroulée l’enquête était gouverné par le centre-gauche) et il ne nous est donc pas possible d’en tirer des conclusions en termes d’évolution sur le moyen ou le long terme. On peut néanmoins souligner que les personnes que nous avons rencontrées s’efforcent souvent de faire sens des inégalités et de la pauvreté en mobilisant conjointement la rhétorique dénonçant le caractère hérité et donc largement irrémédiable de la situation des pauvres et celle visant au contraire à les culpabiliser de ne pas être en mesure de remédier eux-mêmes à leur situation de pauvreté.

Cette articulation entre naturalisation de la pauvreté et culpabilisation des pauvres passe notamment par le fait de désigner leur supposé penchant pour la paresse comme une tare certes héréditaire, mais à laquelle ils seraient responsables de se laisser aller. À Paris, où la grande majorité des interviewés évoquent spontanément les déterminants sociaux de la pauvreté et considèrent comme évident que tous les enfants ne disposent pas des mêmes opportunités et des mêmes chances de réussite, ils n’en sont pas moins nombreux à affirmer que les adultes pauvres qui le restent manquent de volonté pour s’extraire de leur condition.

On retrouve par ailleurs dans les entretiens les critiques de l’État-Providence caractéristiques des trois approches de la rhétorique réactionnaire, telle qu’analysée par Albert Hirschman. L’aide aux pauvres serait à la fois ou alternativement : sans effet véritable sur le problème qu’elle cherche à résoudre (rhétorique de l’inanité), perverse car désincitant les individus à faire des efforts (rhétorique de l’effet pervers), et dangereuse et déstabilisatrice pour l’équilibre des finances publiques et donc pour l’État lui-même qu’elle risquerait de pousser vers le défaut de paiement (rhétorique de la mise en péril). En revanche, l’idée qu’une distribution structurellement injuste des richesses produites par les économies contemporaines puisse être l’une des causes de la pauvreté et des moindres opportunités de réussite dont pâtissent les classes populaires n’est absolument jamais évoquée. Tout comme n’est donc jamais abordée la possibilité d’y remédier.

Au final, l’un des résultats peut-être les plus frappants, c’est qu’il ressort de notre enquête que les habitants des beaux quartiers ont très souvent la conviction de savoir précisément ce que vivent les pauvres, alors même qu’ils sont complètement étrangers à la vie quotidienne de ces derniers et ne les côtoient pratiquement pas (surtout à Paris). Les riches qui vivent dans les plus beaux quartiers sont convaincus de savoir ce qui motive les pauvres, ce qu’ils pensent, ce qu’ils ressentent… Ils s’appuient pour ce faire sur des récits et des lieux communs rendant compte des raisons pour lesquelles les pauvres sont et/ou restent pauvres (au premier rang desquels figurent la dénonciation de l’assistanat évoquée plus haut et la dichotomie entre « bons » et « mauvais » pauvres).

La diffusion de tels répertoires est facilitée par la sociabilité en vase clos qui prédomine au sein de ces quartiers. La ségrégation résidentielle va en effet de pair avec une ségrégation scolaire, une ségrégation en termes de sociabilité, de pratiques associatives, etc. Cette existence autocentrée, en partie motivée par la crainte des pauvres, conduit ainsi à son tour, en une sorte de cercle vicieux, à l’autonomisation et à la perpétuation d’une vision déréalisée et stigmatisante des pauvres.

Entretien réalisé par Séverine Chauvel et Ugo Palheta.