Contre les fausses solutions, la justice environnementale et sociale

Dans cet entretien, Sébastien Godinot, coordinateur des campagnes aux Amis de la Terre France, s’oppose à la marchandisation du climat qui est au cœur des négociations de Copenhague. Pointant les responsabilités que fuient les pays les plus riches, il expose les revendications portées par la coalition Climate Justice Now et explicite les principes de justice environnementale et sociale et de sobriété qui guident l’action des Amis de la Terre.

ContreTemps – Le sommet de l’ONU sur le changement climatique s’est ouvert sous de mauvais auspices. En dépit d’un consensus de plus en plus large sur l’urgence de s’attaquer aux causes humaines des dérèglements climatiques, un accord international sur des objectifs contraignants semble hors de portée. Comment analyses-tu les blocages actuels ?

Sébastien Godinot : Depuis 2007, la Chine est le premier pays émetteur de gaz à effet de serre (21% du total), devant les États -Unis (20%) et l’Union européenne (18%), les deux suivants étant la Russie (6%) et l’Inde (4%). Cependant, 77 % des émissions cumulées depuis le XVIIIe siècle sont imputables aux pays développés1. De plus, les taux d’émission par tête restent terriblement inégaux : en 2005 un étasunien émettait en moyenne 4 fois plus de gaz à effet de serre qu’un chinois et 40 fois plus qu’un afghan ! En bref, les pays riches sont les principaux responsables des dérèglements climatiques.

Les blocages à la conclusion d’un accord contraignant proviennent ainsi d’abord de leur refus d’endosser leurs responsabilités à trois niveaux. D’abord, il leur faut réduire leurs émissions à la hauteur des exigences scientifiques, c’est-à-dire – 40% d’ici 2020 et – 80% d’ici 2050 par rapport au niveau de 1990. Ensuite, ils doivent rembourser leur dette climatique aux pays du sud à hauteur de 150 à 400 milliards d’euros publics minimum par an d’ici 2020. Cette somme doit permettre de financer, d’une part, l’adaptation aux dégâts d’ores et déjà irréversibles dont sont victimes au premier chef les pays du Sud et, d’autre part, les limitation des émissions qui doivent accompagner l’exercice de leur droit au développement. Enfin, ils doivent accepter de lever les brevets qui restreignent la diffusion dans les pays du Sud de procédés technologiques moins polluants. Si l’effort de réduction des émissions au nord est indispensable, il ne peut être suffisant. En effet, selon les différents scénarios en discussion, la majeur partie des gains en termes de réduction d’émissions pourraient être réalisé dans les pays du sud ; le financement par le nord des réduction au Sud et la levée des droits de propriété intellectuels sur l’accès aux technologies les moins polluantes sont de ce fait crucial.

Dans l’ensemble, l’attitude des États-Unis est jusqu’à présent de loin la pire. Au sein même des États-Unis, la position de l’administration Obama est plutôt en avance par rapport à celle du congrès – qui devra en dernier ressort entériner un accord – et où l’influence de lobbies hostiles à toute politique de réduction des émissions est très forte. Des organisations comme l’American Petroleum Institute mènent une campagne permanente contre tout cadre contraignant de réductions des émissions en tentant insidieusement de saper la légitimité des travaux du GIEC mais aussi en soutenant à bout de bras de pseudo-organisations citoyennes pour contrer toute initiative menaçant les intérêts du secteur. Au mois d’août 2009, au nom des energy citizens des rassemblements ont ainsi été organisés dans une vingtaine d’États contre le projet de législation d’Obama.

A la veille du sommet de Copenhague, la Norvège est le seul pays véritablement engagé sur l’objectif de 40%. Les USA ont mis sur la table des négociations un objectif de réduction de leurs émissions d’ici à 2020 de 17% par rapport à 2005, soit seulement 3 à 4% de réduction par rapport au niveau de 1990. C’est évidemment un progrès par rapport au refus de tout chiffrage de l’administration Bush, mais cela reste extrêmement loin des objectifs fixés par le GIEC. Les objectifs fixés par l’Union Européenne sont plus ambitieux (20% en 2020 par rapport à 1990 – 30% si un accord global contraignant est trouvé) mais ils restent également insuffisant. En 2008, la récession économique a permis une réduction de 1% dans la zone, une tendance qui devrait se poursuivre en 2009. Mais, du point de vue du développement des énergies renouvelables – un des piliers de la stratégie de l’UE – les investissements sont à la traîne. Selon une étude du cabinet Cap Gemini , seulement 8% des capacités de productions électriques actuellement en construction s’effectuent avec des énergies renouvelables tandis que la moitié concerne des centrales au gaz et 24% des centrales au charbon, le mode de production le plus polluant ! Certes, les plans d’investissements futurs sont moins défavorables aux énergies renouvelables (24%) mais même avec cette proportion, en Europe le compte n’y est pas pour atteindre les objectifs fixés.

CT – Face à cette impuissance, quelles sont les exigences que Les Amis de la Terre et la coalition de mouvements sociaux Climate Justice Now ! vont porter ? De quelle manière ces exigences s’exprimeront-elles à Copenhague ? Peux-tu également revenir sur les raisons qui vous ont poussé à quitter la coalition d’ONG Climate Action Network ?

SG : Les enjeux de Copenhague sont considérables et la mobilisation sociale et citoyenne vitale. Auprès des gouvernements les intérêts des peuples et de la planète sont bien moins représentés que les intérêts économiques des grandes compagnies multinationales, parmi les plus grands pollueurs, qui par un intense lobbying tentent de faire échouer un accord sur le climat ou, a minima, de faire en sorte qu’il leur soit le moins défavorable possible.

A Copenhague, Les Amis de la Terre prendront part aux débats menés dans le cadre du sommet climatique des peuples, le Klimaforum, et à la manifestations internationale du 12 décembre pour laquelle plusieurs dizaine de milliers de personnes sont attendues. Avant cette manifestation, le matin même, notre réseau international, Friends of the Earth, est à l’initiative d’une marée humaine (Copenhaguen flood) au cours de laquelle tout le monde sera habillé en bleu afin de nettoyer symboliquement les fausses solutions proposées face aux dérèglements climatiques : d’une part, le business as usual qui consiste à simplement reporter à plus tard le traitement du problème alors même que l’on sait que plus on attend, plus des phénomènes irréversibles sont enclenchés et plus il sera difficile de limiter les dégâts ; d’autre part, les solutions de marché qui prétendent résoudre le problèmes en vendant les forêts et en permettant d’acheter l’air que nous respirons alors même que ces mécanismes ne fonctionnent pas et aggraveraient encore les inégalités dans le monde.

Les Amis de la Terre sont donc à Copenhague pour exiger non seulement que les objectifs du GIEC soient considérés comme contraignants mais pour que les mécanismes mis en place soient efficaces et justes. Cela implique tout d’abord que les réductions que doivent réaliser les pays du nord doivent être effectuées intégralement sur leur territoire. En conséquence les « mécanismes de développement propres » (MDP) sont à proscrire. Le système des MDP a été développé dans le cadre du protocole de Kyoto et est géré par les Nations unies. Le principe est le suivant : des firmes ou des pays riches peuvent réaliser des investissements dans les pays du Sud qui contribuent à limiter leurs émissions et obtenir, en échange, des droits à polluer qu’ils pourront utiliser dans les pays du Nord pour assouplir d’autant leurs obligations de réduire leurs propres émissions . En clair, cela permet au Nord d’échapper aux restrictions domestiques qu’impose un accord contraignant. Ce type de mécanisme pose deux principaux problèmes. Le premier, est tout simplement qu’il apparaît très difficile d’apprécier la réalité des investissements réalisés au Sud et, plus encore, du fait qu’ils correspondent bien à un effort « additionnel » pour réduire les émissions ; de plus, les règles en vigueur ont permis à certaines firmes de récolter d’énormes profits avec une mise de fond minimale grâce à des investissements peu coûteux mais rapportant de larges volumes de crédits, en particulier dans le domaine du traitement des gaz réfrigérants HFC. Deuxième problème, en permettant de remplacer des réductions coûteuses – mais plus innovantes – au Nord par des réductions bon marché au Sud, ces mécanismes ralentissent la transformation des sociétés du Nord vers des économies à faible intensité en carbone tout en se défaussant et en faisant reposer davantage le fardeau effectif sur les pays du Sud.

Dans les négociations en cours, il est question d’inclure dans les MDP la lutte contre la déforestation. C’est une proposition dangereuse qui reviendrait à marchandiser la gestion des forêts plutôt que de mettre en oeuvre des politiques efficaces de protection des forêts et de la biodiversité qu’elles abritent. Une telle logique pourrait inclure les plantations de monocultures d’arbres dans les mécanismes de marchés carbones, ce qui conduirait à économiser du CO2 au prix d’autres destructions environnementales et menacerait les droits des populations à gérer leurs forêts communautaires et à maintenir leurs activités rurales dans les zones concernées.

La participation des pays du Nord à la limitation des émissions des pays du Sud ne doit pas intervenir en substitution à leur effort domestique, mais en complément, au titre du remboursement de la dette climatique dont les premiers sont redevables envers les seconds. Cette dette doit être reconnue publiquement et remboursée notamment à travers l’apport de fonds publics suffisants et gérés démocratiquement par les Nations unies.

Le projet de fonds climat lancé par la Banque mondiale (BM) s’oppose à une telle perspective. Impulsé en 2007/2008 par les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Japon, ces fonds visent à contourner les Nations-Unis afin de permettre aux pays riches, qui dominent très largement la BM de conserver le contrôle sur les transferts de fonds liés à la question climatique. Par ailleurs, la légitimité de la BM pour intervenir dans le domaine du changement climatique est pour le moins douteuse si l’on observe son activité réelle : selon ses propres chiffres, entre 2006 et 2008, la Banque a financé 11 milliards $ dans le secteur énergétique dont seulement 12,5% ont été attribué aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique ! La Banque mondiale continue donc à financer largement plus le changement climatique que la lutte contre le changement climatique. Et ceci souvent pour des projets fossiles gérés par des entreprises multinationales occidentales hyperprofitables comme Exxon-Mobil, Shell ou BP et à destination des consommateurs d’énergie des pays riches.

Au lendemain du sommet de Bali en 2007, les positions que nous défendons ont conduit Les amis de la Terre International à quitter le Climate Action Network International (CAN-I) qui comprend des organisations comme le WWF, Greenpeace ou Oxfam. Ce réseau, principal interlocuteur des gouvernements, est à nos yeux insuffisamment radical, trop prompt à accepter les logiques marchandes et peu démocratique en interne avec une domination des ONG anglo-saxonne laissant peu d’espace aux organisations du Sud. En particulier, la compensation carbone ne fait guère l’objet de critiques par le CAN-I, alors que de nombreuses études documentées ont mis en évidence les failles et les fraudes nombreuses et les impacts négatifs que les projets MDP ont souvent sur les populations locales En France, les choses sont un peu différentes, raison pour laquelle nous n’avons pas quitté le Réseau action Climat France, qui fonctionne mieux et a des positions plus proches des nôtres. Au niveau international, nous nous retrouvons désormais au sein de la coalition Climate Justice Now – dont le correspondant en France est le collectif Urgence Climatique Justice Sociale. Cette coalition regroupe plus de 160 organisations dont la Via Campesina, Jubilee South, Attac, Focus on the Global South et associe pleinement les enjeux sociaux et environnementaux en réclament la justice climatique.

CT – Les mécanismes privilégiés par les gouvernements et soutenus par les milieux d’affaires pour procéder aux réductions de gaz à effet de serre sont très critiquables. Le Financial Times ne peut ainsi que constater que les marchés d’échange de carbones déjà en place de l’Europe à la Californie souffrent « de nombreuses déficiences évidentes ». Non seulement l’efficacité de ces mécanismes est très loin d’être avérée, mais ils posent également de redoutables problèmes de justice sociale, en particulier sur la manière dont doit être répartie la dette climatique. Peux-tu retracer la genèse de ces solutions marchandes aux problème environnementaux, la manière dont vous abordez les propositions sur la fiscalité écologique et indiquer les principales critiques qui peuvent être faites ?

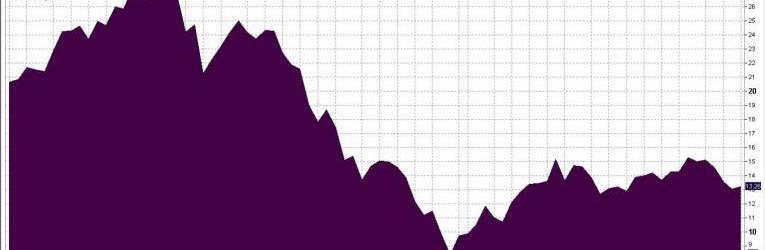

SG : La critique principale que nous portons aux marchés carbone est qu’il s’agit d’un mécanisme de gestion du climat par la finance. Ces marchés sont et seront dominés par des acteurs financiers totalement étrangers à la logique de réduction des émissions. Mal voire non régulés, ils fonctionnent dans une forte opacité et donnent naissance à des produits financiers extrêmement risqués visant à réaliser des bénéfices à court terme, sans aucun objectif d’intégrité environnementale. Outre que le volume élevé de quotas d’émissions a pour conséquence des prix du carbone beaucoup trop bas pour avoir un effet incitatif réel, la logique financière implique une forte volatilité et des comportements spéculatifs pouvant conduire à des phases d’effondrement des cours – la crise financière de 2007-2008 l’a amplement démontré ! – au détriment du climat. Nous leur préférons trois types d’outils.

Premier instrument, une véritable taxe énergie climat dont le niveau doit être suffisamment élevé pour avoir un effet incitatif. Au lieu des 14euros la tonne de la taxe carbone du gouvernement français nous considérons qu’un prix de départ devait être de 32 euros, avec une progression de 5% par an hors inflation, de manière à atteindre les 100 euros en 2030. Ces montants devront être révisés au regard des recommandations scientifiques du GIEC. De plus, la contribution climat énergie doit porter aussi sur la consommation d’électricité, en particulier afin d’éviter de favoriser une fuite vers le chauffage électrique, qui équipe déjà les trois quarts des logements neufs et qui entraîne indirectement des émissions de CO2 supérieures à celles du chauffage au gaz en période de consommation de pointe, lorsque de l’électricité allemande à base de charbon est importée massivement. Ensuite, cette contribution climat énergie doit concerner non seulement le CO2 mais aussi le protoxyde d’azote (N2O) et le méthane (CH4), deux gaz principalement issus du secteur agricole, et les fluorés, qui à eux trois représentent en France 25 % des rejets. Enfin, les recettes de la contribution climat énergie doivent être utilisées pour aider les ménages à faibles revenus. Elles doivent aussi financer les économies d’énergie, en particulier les transports en commun, les déplacements à vélo et l’isolation des bâtiments, véritables solutions aux contraintes qui pèsent sur les ménages. La compensation pour les ménages ne doit dépendre que de leur revenu, et non de leur consommation d’énergie, afin de ne pas introduire d’effets désincitatifs qui annuleraient l’effet de la Contribution énergie climat.

Second instrument, des régulations sectorielles qui passent par des normes contraignantes sur la consommation d’énergie et les émissions de GES, notamment dans le domaine du transport automobile (émissions de CO2 par kilomètre), de l’habitat (consommation d’énergie par m2 par an), des émissions industrielles, des consommations des appareils ménagers et hi-fi, du recyclage par filières, etc.

Troisième instrument, une planification publique qui permette de mettre en cohérence sur le moyen et long terme les transformations structurelles nécessaires à la transition vers une économie sobre en émission. Cette planification doit associer au maximum les citoyens et, conformément au principe de subsidiarité, se situer à l’échelon le plus local possible.

Concernant la répartition internationale du coût à payer, nous considérons qu’elle doit se faire selon deux critères : d’une part, la responsabilité, c’est-à-dire les émissions historiques de chaque pays et, d’autre part, la capacité du pays à payer, c’est-à-dire le PIB par habitant.

CT – Si donner un prix au carbone, et plus généralement à la nature, est une solution contestable. Quelles sont les alternatives. Le Programme des nations unies pour l’environnement ne semble pas dupe de la capacité du marché à coordonner les transformations nécessaires des économies. Il propose en conséquence un Green New deal qui permettrait d’associer à court et moyen terme des objectifs de réduction de la pauvreté, de protection de l’environnement mais aussi de croissance soutenue via des politique sectorielles volontaristes visant tant à réduire les gaspillages énergétiques qu’à développer des technologies propres. Dans un perspective anticapitaliste, cette nécessité de coordination consciente se retrouve dans l’exigence de planification de la transition vers une économie à faible intensité en carbone tournée vers la satisfaction des besoins sociaux avancée par Daniel Tanuro. L’idée de transition écologique a notamment été développée par des think-tanks environnementalistes au cours des années 1990 et a débouché sur la Great Transition Initiative. Elle trouve des échos dans des réseaux d’activistes s’organisant au niveau local dans le mouvement des transition towns afin de promouvoir des politiques et des expérimentations permettant d’initier dès maintenant le processus. Une démarche proche de celle qu’on trouve dans les réseaux décroissants et, de manière moins explicite, dans l’engouement pour les associations pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP) en France. Ces quelques illustrations montrent l’existence de débats stratégiques sous-jacents quant au degré de centralisation nécessaire pour mener à bien la transformation de nos sociétés, à la confiance – ou la défiance – dans les capacités technologiques à permettre une poursuite propre de la croissance et, plus fondamentalement, dans la capacité de la dynamique capitaliste à surmonter la crise écologique sans aggraver la situation de la majorité des populations au sud comme au nord. Comment perçois-tu ces débats ?

SG : Les approches globales que tu mentionnes trouvent un écho dans les travaux d’élaboration que nous menons actuellement au sein des Amis de la Terre. Nous sommes en effet en train d’adopter une position cadre sur les sociétés soutenables. Son principe est la justice environnementale et sociale avec comme corollaire le principe de sobriété. Les principales orientations que nous poursuivons sont les suivantes.

D’abord et avant tout la sobriété dans les pays riches, c’est à dire la réduction radicale de leur surconsommation en ressources naturelles, énergies et eau. L’indicateur fondamental pour réfléchir sur ce problème est l’espace environnemental, un concept dérivé des travaux de Weterings and Opschoor qui fait référence à l’espace dont dispose l’humanité pour à la fois fournir des ressources et assimiler les déchets. Dès lors que l’on retient un principe de justice sociale, le degré de sobriété à atteindre correspond au niveau où ce que chaque habitant consomme n’empiète pas sur la possibilité de ses voisins de voir ses droits respectés. Dans les pays riches cela implique une forte réduction de l’espace environnemental par habitant, donc une diminution significative de la consommation matérielle, énergétique et de transport polluant. Bien sûr, le principe de justice sociale doit s’appliquer aussi au niveau interne des pays, c’est-à-dire que les ménages les plus riches doivent supporter un effort relatif plus important.

Un tel tournant vers la sobriété implique une remise à plat des modes de production et de consommation. De nouvelles habitudes sociales et de nouveaux modèles économiques doivent être inventés pour satisfaire les besoins tout en préservant l’environnement et la capacité de chacun à avoir accès aux ressources.

Il est bien sûr très difficile d’inventer a priori les outils qui permettront de faire émerger ces nouveaux rapports des hommes entre eux et vis-à-vis de la nature, mais quelques pistes sont néanmoins solides. D’abord, les gigantesques firmes industrielles et financières doivent être démantelées car elles ont un poids économique tel que leur pouvoir d’influence sur les États constitue un obstacle majeur au changement de logique économique. Le sauvetage des banques lors de la dernière crise a démontré de manière flagrante la puissance du chantage du « too big to fail », qui a forcé les États à sauver les naufrageurs. La relocalisation des économies est un autre principe fort, notamment au niveau de l’agriculture. En effet raccourcir les circuits entre producteurs et consommateur permet de réduire les coûts environnementaux des transports, mais c’est aussi un moyen pour ré-encastrer les relations économiques dans les communautés et, ainsi, de permettre aux populations de davantage peser sur le contenu et les conditions des échanges économiques.

Déconcentration et relocalisation sont ainsi des moyens de renforcer puissamment les mécanismes démocratiques tant du fait de mécanismes participatifs que de moyens juridiques effectifs de contrôles des pouvoirs politiques et économiques par les citoyens.

Enfin, dans la hiérarchisation du droit international, les accords commerciaux et financiers doivent être subordonnés aux normes juridiques en matière sociale (conventions de l’OIT), de droits humains et d’environnement. L’activité des acteurs économiques doit cesser de se légitimer pour elle-même et être mise au service de la justice environnementale et sociale.

Entretien réalisé par Cédric Durand.

à voir aussi

références

| ⇧1 | Pour une synthèse chiffrée des éléments en discussion entre les grands blocs voir Éloi Laurent et Jacques Lecacheux, « Le Grand bluff : l’Union européenne et les États-Unis à la veille du sommet de Copenhague », La lettre de l’OFCE, n° 310, juin 2009. |

|---|