À lire : l’épilogue de Loyautés radicales, de Fabien Truong

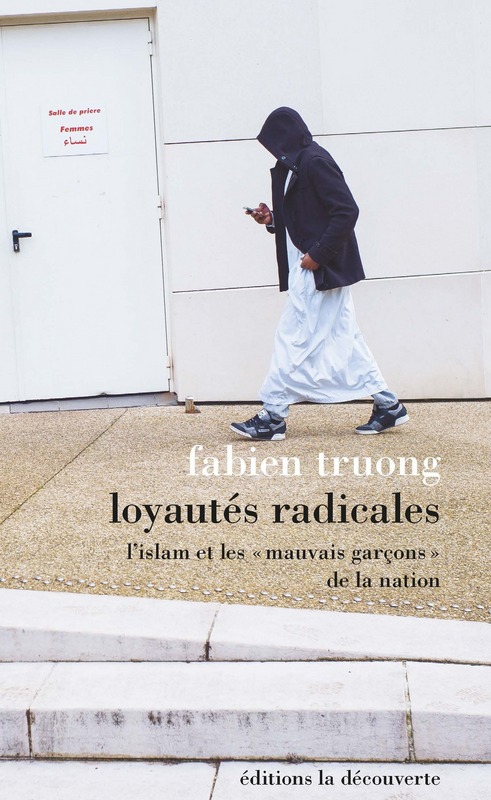

Fabien Truong, Loyautés radicales. L’islam et les « mauvais garçons » de la nation, Paris, La Découverte, 2017.

Épilogue

« Ne moralisons pas. Mais aussi ne spéculons pas trop. Disons que l’anthropologie sociale, la sociologie, l’histoire nous apprennent à voir comment la pensée humaine “chemine” ; elle arrive lentement, à travers les temps, les socié- tés, leurs contacts, leurs changements, par les voies en apparence les plus hasardeuses, à s’arti- culer. Et travaillons à montrer comment il faut prendre conscience de nous-mêmes, pour la perfectionner, pour l’articuler encore mieux. »

Marcel Mauss, « Une catégorie de l’esprit humain : la notion de personne et de “moi” », Journal of the Royal Anthropological Institute, vol. LXVIII, 1938.

La répétition des attentats islamistes pose la question de la responsabilité. J’ai essayé d’y répondre par les moyens modestes, mais appliqués, de l’enquête et des sciences sociales. Que faire d’autre, devant un champ de ruines, à part s’efforcer de comprendre ? Dans l’urgence, certes, se protéger. Mais de qui et de quoi ?

Aujourd’hui, deux images de la menace se sont imposées : le « réseau islamiste mondialisé » et le « loup solitaire ». Elles me paraissent trompeuses. D’un côté, l’idée d’un réseau mondialisé, reliant pêle-mêle des terroristes maison, des fondamentalistes d’Afrique, du Moyen-Orient ou des États du Golfe, alimente de théories complotistes imaginant l’existence d’un financement occulte et réticulaire de la terreur et une unification politique par l’idéologie islamiste. Qu’il puisse y avoir des convergences de vues ou d’intérêts, nul n’en doute. Qu’il puisse y avoir des flux financiers entre ces protagonistes est, jusqu’à preuve du contraire, possible. Je n’en ai pour ma part pas trouvé trace. Le postulat du « réseau islamiste » insinue que la menace viendrait essentiellement de l’extérieur : « fermez les frontières » et « déchoyez de la nationalité », dit en chœur le populisme ambiant. La réalité, c’est que les moyens logistiques, matériels, financiers et humains pour commettre un attentat en Europe ne nécessitent aucun apport extérieur pour être réunis. Rester confiné dans la seconde zone, être pris dans l’impasse du cercle et disposer d’un peu d’argent « sale » suffisent. Quant aux « recruteurs », ils ne séduisent pas dans le luxe : une attention nouvelle autour d’un kebab suffit à ouvrir bien des oreilles. Il reste que la socialisation sur les zones de combat en Syrie et en Irak et le butin de guerre amassé font des revenants une menace potentielle d’un nouvel ordre1. Elle contraste avec le temps où les services de renseignements pensaient que les quelques partants se dirigeaient vers une mort assurée. Ces départs ressemblaient alors plus à une solution qu’à un problème pour la France. Peut-être faudrait-il s’interroger plus profondément. Pourquoi de tels projets de départ ? Pourquoi une telle envie de combattre ? L’image floue du « loup solitaire » reste quant à elle simplificatrice. Qu’il fugue ou meure en solo, le djihadiste n’est jamais seul. Corps et âme sont attachés à un contexte. Mieux comprendre la fabrique sociale de la terreur tient de la responsabilité collective.

De ce point de vue, l’appel à surveiller l’« islam » – sa « communauté » et ses lieux de culte – ou les « étrangers » (comprendre les musulmans étrangers) qui transitent par la France ressemble à une étiquette supplémentaire. C’est aussi une dilution douteuse des forces du renseignement et la meilleure façon de renforcer, par la grossièreté de l’amalgame, l’islam comme imaginaire politique flottant. Le danger immédiat renvoie à ce qui se joue dans la seconde zone. Malgré sa croissance continue, elle touche une population circonscrite, aujourd’hui renforcée par certains revenants. Elle est identifiée par l’État, fichée. Il est de bon ton de fustiger les défaillances du renseignement, en pointant le fait que chaque nouveau terroriste est « bien connu » et passerait systématiquement entre les « mailles du filet ». Une semaine avant les attentats de janvier, Amédy est par exemple contrôlé avec Hayat par la police, la procédure liée à son fichage respectée. On pourrait à l’inverse s’étonner d’une connaissance si précise. Il faut à peine une journée d’enquête journalistique pour reconstituer le parcours de ces nouveaux « martyrs », tant leurs traces dans les archives de l’État sont nombreuses1. On parle par ailleurs peu des nombreux attentats déjoués par des services de renseignement qui sont plus efficaces et informés qu’on ne le dit. La comparaison avec les attentats-suicides dans les zones de guerre est édifiante : de leurs responsables, on ne sait presque rien. Malgré la force du nombre, ils meurent, aux yeux des métro- poles occidentales, sans grande postérité. Si certains Français ont aujourd’hui déclaré la guerre contre leur pays, la « guerre civile » reste un spectre. L’emploi de cette formule – « en guerre » – est un abus de langage, une forme d’évitement, un aveu de faiblesse.

La France se doit plutôt d’affronter un problème intérieur. L’histoire longue des grands ensembles, combinée à la niche syrienne, aux incertitudes du postfordisme, aux inégalités économiques et à l’attractivité de l’islam comme imaginaire poli- tique flottant, a rendu la seconde zone explosive. Alors que, avec l’attentat déjoué à Marseille et le meurtre d’un policier sur les Champs-Élysées, la campagne présidentielle de 2017 s’achève sous la menace, les prisons françaises sont, au même moment, bloquées dans l’indifférence par les grèves de surveillants excédés2. Souvent banlieusards, toujours payés chichement, ils ne savent plus comment exercer leur métier dans le quotidien de la surincarcération. À Villepinte, dernier séjour carcéral d’Amédy, le taux de remplissage dépasse les 200 %. Quand les allers- retours permanents vers la prison, la présence continuelle d’une police à cran ou la déconsidération sociale brouillent toujours plus ce qui distingue l’enfermement du sentiment de liberté, la seconde zone se transforme en bombe à retardement. Dans ces conditions, que signifient la sanction judiciaire et l’action policière, si ce n’est une condamnation perpétuelle et une peine de mort sociale ? Concentrées sur un segment de la population qui n’a aucun mal à se reconnaître – Français de naissance, immigrés de descendance et musulmans par croyance –, ces sanctions peuvent prendre l’allure d’une persécution organisée. Conjuguées à l’absence d’idéal, elles nourrissent des imaginaires, produisent des « disponibilités biographiques » et une appétence au combat synchrones. Engendrées par notre société. Faut-il s’étonner qu’à terme, et sur quelques personnes, elles conduisent à vouloir spectaculairement donner la mort ? Faut-il s’étonner qu’elles sculptent les ressources et les dispositions pour aller jusqu’au bout ? Quand l’action remplace l’introspection pour s’accommoder de la violence que l’on subit et que l’on commet, que la fascination de la volte-face, l’émotion de la conversion et les promesses de la transcendance ont toutes les chances d’anoblir des compétences et des intelligences clandestines, la menace est évidente. Le temps de l’implosion est long, le bouillonnement palpable. Encore faudrait-il que certains voyages ne commencent pas trop tôt : il est possible, aux abords de certains « fours », de devenir « guetteur » à neuf ans pour vingt euros par jour.

Il faut enfin une « cause ». L’islam, aussi radical soit-il, tire la puissance politique de son imaginaire des circonstances. Le basculement dans le djihad armé explose aujourd’hui en Syrie ou en France, mais c’est une « niche écologique » qui sera remplacée par le cours de l’histoire. Comme le note Scott Atran, il cache quelque chose de plus universel : « Il y a de l’urgence, de l’excitation, de l’extase et une exaltation altruiste dans la guerre, un sentiment mystique de solidarité avec quelque chose de plus grand que soi : une tribu, une nation, un mouvement – le Groupe. » Ce « quelque chose » se décline selon un motif identifié : faire les choses en bande, au nom d’une fraternité sans prix. Ce ciment anthropologique dit, en creux, la difficulté de la raison capitaliste à produire, pour tous, du sens et des solidarités transcendantes. Il suggère aussi que l’école ne pourra jamais tout quand on lui en demande déjà probablement trop. Il n’est pas étonnant que dans les pays du Moyen-Orient les terroristes maison soient plus diplômés que la moyenne de la population, et qu’en France ils le soient moins. Ces différences témoignent d’une même attente déçue vis-à-vis de l’école dans des sociétés où l’ampleur de la démocratisation scolaire et celle des opportunités économiques – et donc le profil des réprouvés – diffèrent. Si l’intendance ne suit pas, le désir d’émancipation par l’instruction ne peut qu’être partiellement assouvi. On peut parler à l’envi du « problème des banlieues », du « problème de l’islam », du « problème des prisons » ou du « problème de l’école », mais à prendre ces symptômes pour des causes, le regard restera myope. Ils ne sont que les conséquences délayées des apories du système économique et de sa géopolitique. Le « problème mondial », c’est celui de la répartition des richesses, de l’exploitation sans limite, de l’accumulation infinie, de l’absence de sens moral et du devenir d’une partie de l’humanité qui, en raison de son inutilité fonctionnelle de plus en plus criante, est mise à l’écart ou punie. Voilà peut-être une question plus pertinente que n’importe quelle « conversation culturelle » : jusqu’où supportera-t-on de mettre à l’écart un nombre croissant de personnes de plus en plus combatives et n’ayant plus rien d’autre à perdre que la vie ? Jusqu’où se développera l’extension du domaine de la seconde zone ?

On en a vu ici une déclinaison française. La comparaison avec les États-Unis n’est pas inutile. À l’heure où la phobie de l’islam a gagné ce pays, la menace islamiste reste surtout indexée à la géopolitique américaine. Elle n’est pas vraiment une production maison. La seconde zone états-unienne n’a tout simplement pas besoin de l’islam ou de la Syrie pour résoudre ses contradictions dans le sang. L’histoire de la ségrégation raciale n’est pas celle de la colonisation. Les inner cities ne sont pas les banlieues. Les homicides, les overdoses, les suicides, les affrontements mortels avec la police et l’incarcération de masse y atteignent des proportions déjà comparables à celles de nombreuses zones de guerre. L’État y fait la chasse à des pauvres qui s’entretuent pour manger leur part du gâteau capitaliste. Voilà comment se règle le problème de l’excédent. Les combats se déploient aux États-Unis dans une imagerie hollywoodienne qui les rendrait presque folkloriques. Sans l’imaginaire politique flottant de l’islam, ils sont aujourd’hui presque invisibles. Sans label international, point de spectacle. Le radical de la seconde zone tient pourtant, en France comme aux États-Unis, à l’impact du même sous-produit de l’économie capitaliste : le marché de la drogue et ses conséquences, dans les corps et les consciences des plus démunis. Une « cause » étonnamment absente des débats sur ce qui menace notre paix. Probablement parce que, entre producteurs et consommateurs, victimes de nuisances collatérales et bénéficiaires de jouissances sécurisées, une frontière sociale entérine le silence. Théoriser la radicalisation de l’islam revient, d’une certaine façon, à le prolonger en le remplaçant par un bruit actif : l’« islamisation de la banlieue » et l’« antisémitisme musulman ».

Les politistes Diego Gambetta et Steffen Hertog montrent de façon convaincante que le fondamentalisme islamique attire des individus aux traits de personnalité identiques à ceux des individus qui sont séduits par les idées d’extrême droite. Trois traits se distinguent clairement : une inclinaison au dégoût moral (avec une aversion pour la transgression des traditions et un désir de pureté sociale et sexuelle) ; un besoin de fermeture (avec une aversion pour le changement et le boule- versement de l’ordre social) et de forts préjugés intergroupes (avec une aversion pour la différence). Une idéologie n’est que le reflet de la psychologie politique du rapport à autrui et, sauf à penser que tout est inscrit dans la génétique, il y a lieu de poser cette question cruciale : comment s’assurer qu’une société évite, pour parler comme Theodor Adorno, de rendre ses enfants « intolérants à l’ambiguïté » ? Une telle question aurait pu émerger des attentats islamistes ayant récemment frappé les sociétés occidentales en rendant possibles, contre les propos péremptoires et définitifs, les discussions contradictoires. La cristallisation moralisatrice sur l’« islamisation de la banlieue » et l’« antisémitisme musulman », dont on a pu voir certaines de ses manifestations concrètes, empêche pourtant trop souvent de dialoguer autour de ce que représentent les attentats islamistes, les frères Kouachi ou Amédy Coulibaly dans les quartiers populaires. La peur du « oui mais » s’est diffusée, avec raison. L’« intolérance à l’ambiguïté » et le « refus de penser » existent bel et bien. Ils constituent un problème qu’il faut localiser avec précision et dont il faut parler. Mais que faire quand l’opportunité d’entamer une conversation est présentée, à longueur de journée, comme un danger ? Que dire à ces jeunes qui condamnent le terrorisme (« oui ») tout en semblant l’excuser (« mais » les enfants syriens, la Palestine, mes parents, ma religion, les juifs, les riches…) ? Les jeunes qui se sentent un peu « Amédy » existent. Ils expriment, avec les figures du temps, la déconsidération, la violence symbolique, le racisme, le précariat, l’absence de perspectives. Faut-il leur imposer de se taire ? On peut décider de ne pas vouloir entendre, de substituer au dialogue un contre-spectacle : haro sur le halal et le burkini. On peut au contraire faire preuve d’humilité, mettre en pratique cette citation apocryphe, faussement attribuée à Voltaire : « Je ne suis pas d’accord avec vous, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous puissiez vous exprimer. » Loin des joutes médiatiques, on risquerait alors d’apprendre sur soi, d’apprendre de l’autre et d’apprendre à l’autre.

Face aux conséquences paranoïaques de l’entre-soi, il n’y a qu’une alternative : la relation éducative critique qui vise le décentrement ou la condamnation morale qui confine à l’enfermement. Elle implique de choisir entre le temps long de l’éducation et le temps court du spectacle. Elle pose la question du confort que nécessite le pari éducatif pour être tenu, et non simplement affiché. À l’heure où Daech perd un terrain sans doute irrattrapable, le cybercalifat, avec ses forums, ses posts et son esthétisme, lui survivra. À l’heure où le Front national arrive aux portes du pouvoir sans réussir (encore) à s’y installer, ses électeurs continueront à se projeter dans l’imaginaire « bleu Marine » si, de la même manière, ce qu’exprime ce vote n’est pas pris en considération. Car c’est bien de la même « intolérance à l’ambiguïté » qu’il s’agit. Ne pas choisir, c’est courir le risque que la volte-face et le spectacle de la rupture se figent pour donner corps à l’hypothèse du grand combat.

À ma question idiote de visiteur (« comment vas-tu ? »), Marley me donne aujourd’hui, dans un grand rire, une réponse stupide de détenu, sous forme de boutade (« On fait aller, pas encore djihadiste ! »). Comme si ce qui nous reliait rendait ce scénario attendu un peu absurde. Souvenons-nous de la vanne concernant Saïfi, balancée sur la dalle : « C’est le quartier qui l’a rendu comme ça, sauf que lui, il ne le sait pas ! » Comprendre, c’est sans doute déjà lutter contre la résignation. C’est aussi s’attacher à penser contre la peur. De notre histoire commune, de nos erreurs collectives et de nos enfants, si imparfaits fussent-ils. Il en va du sens de la « frise de l’histoire ».

FT : Qu’est-ce qu’il te reste d’Amédy ?

Adama : Son rire. L’image d’un gros chambreur.

FT : C’était un bon vivant ?

Adama : Un bon chambreur, ouais. Un homme vrai. Ses défauts, c’étaient les mêmes que les miens : faire des trucs démesurés pour une histoire banale qu’on aurait dû régler en cinq minutes. Mais il avait pas beaucoup de défauts. C’est pas que j’ai pas envie d’entacher sa mémoire, Fabien, mais rien ne vient. C’était un bon chambreur. Un bon déterminé. Un bon bagarreur. Quelqu’un qui aime bien jouer. Un grand enfant avec des valeurs d’homme. Maintenant, les gens vont dire des choses sur lui pendant des années. Son nom, il est inscrit dans la frise de l’histoire, hein ?

FT : Je crois qu’il a voulu s’y mettre, non ?

D : Voilà, il est devenu l’histoire des gens. Il est rentré dans leur quotidien. Amédy, c’est l’histoire de quelqu’un de discret qui est rentré dans la maison des gens.

Par effraction.

*

On ne naît pas guerrier, on le devient. Aujourd’hui, de nombreux habitants des quartiers populaires se sentent et se savent mis sur le bas-côté. Aucune ambiguïté dans ce chacun-pour-soi de classe : chacun a conscience de sa place de subalterne, de ses intérêts de condition. Une certitude fait l’évidence : tout le monde doit se battre contre l’adversité pour s’en sortir. L’indignité ne suffit pas à faire une « communauté ». Elle institue en revanche des relations qui font exister, de proches en proches, un monde, une morale, une solidarité. Dans les cités diffamées comme partout ailleurs, elles obligent à reconnaître ses dettes et à renforcer les loyautés qu’elles imputent pour pouvoir se déplacer. C’est ainsi que les garçons deviennent des fils, des mecs, des petits, des grands, des amis, des équipiers, des conjoints, des complices, des anciens et, un jour, probablement, des pères. La rupture économique des années 1980 a progressivement effiloché cette toile, installant une profonde coupure socialisatrice. Nombre de ponts venant de l’extérieur ont été coupés, maints relais éducatifs intérieurs affaiblis. La peur de la trahison et du mépris s’est installée.

Quand nombre d’institutions ont failli, l’islam a su, d’une certaine manière, panser cette coupure. La religion a remplacé le vide, créé du lien, du liant, de l’estime, en célébrant une éthique universelle et en promettant le salut individuel. L’entrée dans l’islam est devenue un acte d’officialisation, soutenu par une offre symbolique relativement bien implantée. Elle permet de s’affirmer, de se révéler, de tenir. Elle est sou- vent excessive et vindicative, poussée par l’élan réconfortant d’une volte-face qui en dit long sur la profondeur de cette coupure. Avec le temps, la conversion religieuse se mue en reconversion. L’islam s’imbrique dans un passé qui devient acceptable. Il oblige à assumer une partie de ses fautes morales et anoblit le quotidien. Il remoralise, réintellectualise, réesthétise, refonde, réagrandit, dans des proportions toujours mouvantes. Un sens du chemin devient possible. L’islam ne devient pour autant pas nécessairement la mesure de toute chose. Il s’éclipse souvent devant des engagements autrement plus pressants. Bref, il trouve, lui aussi, sa place.

Les polémiques autour de sa visibilité ne cessent pourtant d’enfler. Quand les demandes de construction de mosquées ou des carrés musulmans dans les cimetières apparaissent comme des signes d’une invasion étrangère provocante, on pourrait objecter que vouloir prier et reposer à jamais en France est sans doute la plus grande marque d’intégration à la nation qui soit. Il en va de même des reconversions de ces « mauvais garçons », dont on a vu à quel point elles reposent sur une croyance déçue dans l’idéal méritocratique, un furieux désir d’intelligence, une quête de vérité et un goût pour les joutes verbales. Des passions que nombre d’observateurs étrangers qualifieraient de typiquement « françaises ». Les déceptions sont toujours à la mesure des promesses en lesquelles on a cru et qui, parce qu’elles ne sont pas seulement des mensonges, continuent de briller. Observer la périphérie du monde social, c’est finalement apercevoir de quoi est fait le centre. À l’extrémité d’un phénomène, se trouve le radical – ce qui fait souche et présente un caractère de synthèse, presque définitif. Le radical n’annonce pas une rupture. Il met à nu les fondations sur lesquelles s’enracinent des continuités et des reconversions. Toute situation de domination repose sur une acceptation ambiguë de l’ordre établi, sur l’établissement tacite d’un consensus autour de ce qui fait foi. Ces loyautés radicales sont l’expression très concrète d’un ensemble de fidélités aux personnes qui comptent et à ce qui vaut. Elles s’éprouvent au quotidien par des dons et des contre-dons, des dettes morales, des obligations sociales. Elles disent, en creux, l’intensité du sentiment de loyauté envers ce que valorisent les proches dans le quartier, mais aussi, de manière plus générale, la nation française et le système économique occidental. En cela, les référents restent pluriels. Ils s’entrecroisent et sont moins en concurrence qu’on ne le pense. L’engagement dans l’islam est souvent une façon de mettre un peu de cohérence et de noblesse dans ces nœuds. L’engagement dans un islam exclusif et excluant n’est qu’un possible parmi d’autres. Il traduit avant tout l’appauvrissement de ce à quoi on peut s’identifier et croire. C’est un point limite, une ultime loyauté qui, comme tout baroud d’honneur tardif, tient surtout de la caricature. Le capitalisme est aujourd’hui orphelin d’un contre-récit. Tant qu’existait l’utopie communiste, on pouvait habiller le non-sens de l’accumulation matérialiste avec un cri de ralliement. Il y avait bien, dans la fierté du combat contre ce qui apparaissait comme une menace totalitaire, quelque chose de plus grand que le profit. Dans ce vide et dans des sociétés occidentales que l’on dit davantage connectées, l’islam peut, chez les « mauvais garçons » de la Nation, à la fois faire cause et mystère. C’est là toute la puissance de ce que charrie la religion: imaginaire politique, énigme du don et célébration du lien, esthétisme et intellectualisation d’une spiritualité et d’une moralité retrouvées. Mais, contrairement à ce qu’annoncent ceux qui s’en saisissent avec perte et fracas, son pouvoir d’attraction n’est en rien extérieur à la raison capitaliste. L’imaginaire peut flotter, pas les conduites humaines qui restent ancrées dans l’histoire, parfois contradictoire et tourmentée, de la socialisation de chacun.

Du côté de la paix, le reconverti fabrique sa propre singularité dans un bricolage individuel, et la perpétuation de l’acte d’officialisation permet de s’accrocher à des valeurs « choisies ». Associée à l’intimité du couple, la religion aide à cultiver les réformes intérieures qui rendent l’injustice du monde plus acceptable. La religion crée une zone de confort et de résistance individuels. Ce n’est pas le grand soir, mais un arrangement personnel avec le réel. Ce qui n’est pas rien.

Du côté de la guerre, le combattant djihadiste ressemble à un produit dérivé du narcissisme capitaliste. Mélange de martyr, de héros, de victime et de star, il hyperbolise la com- pétition, la prédation, le désir de puissance et la mise en scène de la victoire. Y transparaissent une esthétisation et une scénarisation du politique, où les idées sont remplacées par leur mise en spectacle. Mais le combattant djihadiste meurt aussi en invoquant la supériorité de la morale sur l’intérêt, dans une désespérante dépossession altruiste. Par les armes, voilà un autre arrangement personnel.

Il y a plus d’un siècle, Karl Marx écrivait que la religion était l’« opium du peuple » parce qu’elle détournait l’homme de l’essentiel : « Exiger qu’il abandonne toute illusion sur son état, c’est exiger qu’il renonce à un état qui a besoin d’illusions. » Aujourd’hui, le problème n’est plus celui de l’illusion sur l’état de la condition humaine et sur le sens de la marche du monde. Le capitalisme est nu. La religion est moins un opium qu’un médium. Elle ne masque pas. Elle dit l’inachèvement et s’arrange avec la raison capitaliste. Certains s’en réjouissent, d’autres se lamentent. Le fait est qu’elle opère pour l’instant sans grande concurrence. En attentant que se fassent mieux entendre des voix inédites et imaginatives, et que – peut-être – émerge un nouvel imaginaire politique. Ancré sur le sol rugueux qui voit prospérer la misère des hommes.

à voir aussi

références

| ⇧1 | Le cas de l’auteur du massacre de Nice, qui fait 84 morts sur la promenade des Anglais, le 14 juillet 2017, semble s’écarter quelque peu de ce schéma, puisque Mohamed Lahouaiej Bouhlel est relativement moins enraciné dans la délinquance – bien qu’il soit connu de la police depuis 2010 (et a été condamné par la justice) pour des faits de menace, violence et dégradation. Le fait qu’il ait porté sur lui des armes factices accrédite un éloignement certain du monde du business. On retrouve néanmoins une même continuité radicale entre le déroulé de l’horreur et ses compétences professionnelles antérieures (il est chauffeur poids lourds), et, dans son rapport à la religion, une même fascination pour le spectacle de la rupture attestée par son entourage. Depuis, l’usage de la « voiture-bélier » s’est multiplié. Dans les sociétés où l’automobile est au cœur des imaginaires et du quotidien, elle est, à l’évidence, devenue une arme par destination aisément accessible pour tous ceux qui n’ont pas acquis les contacts et dispositions nécessaires pour se procurer des armes de première main. |

|---|---|

| ⇧2 | Le 18 avril 2017, à quelques jours du vote du premier tour, Mahiedine Merabet et Clément Baur (vingt-neuf et vingt-trois ans ; rencontrés en prison en 2015) sont arrêtés à Marseille alors qu’ils s’apprêtent à commettre un attentat, vraisemblablement le lendemain lors d’un meeting de Marine Le Pen. Deux jours plus tard, le policier Xavier Jugelé (trente-sept ans) est abattu, au nom de Daech, sur les Champs-Élysées par Karim Cheurfi (trente-neuf ans), plusieurs fois condamné et incarcéré – notamment pour avoir tiré sur un policier au cours d’une garde à vue à vingt-trois ans. La semaine précédente, plusieurs centaines de surveillants de prison avaient bloqué, pour dénoncer leurs conditions de travail, l’accès aux maisons d’arrêt de Fleury-Mérogis et de Villepinte – les deux prisons dans lesquelles Amédy a séjourné. |

![Islamophobie : l’expérience des converti·es comme révélateur [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/114_-_img_9661-modifier-150x150.jpg)