Une génération à la gauche du possible. Entretien autour de Génération Ocasio-Cortez

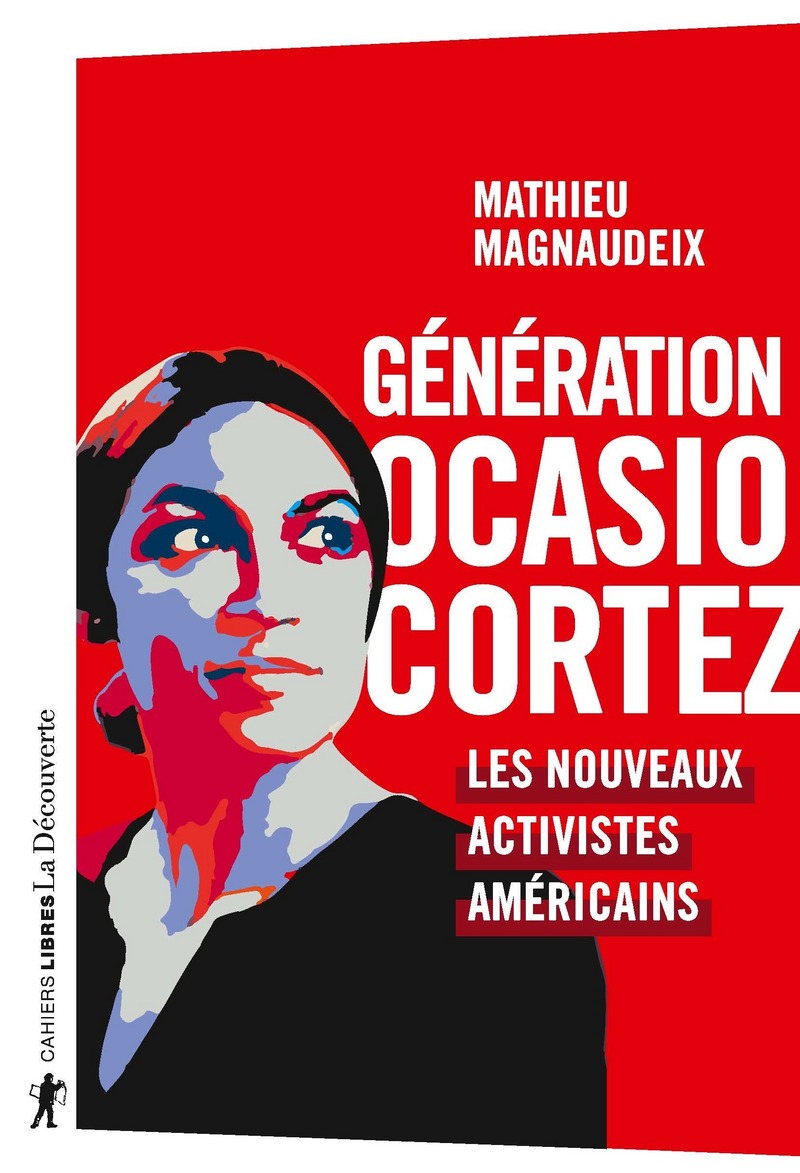

Mathieu Magnaudeix, Génération Ocasio-Cortez. Les nouveaux activistes américains, Paris, Editions La Découverte, 2020, 288 p.

« J’ai choisi de faire campagne pour ma réélection parce que je sentais que je devais prouver que c’était réel. Que ce mouvement était réel. Que je n’avais pas gagné sur un coup de chance. » Alexandria Ocasio-Cortez

Le 7 novembre 2020, peu après l’annonce de la victoire de Joe Biden, dans un entretien incisif publié par le New York Times Alexandria Ocasio-Cortez a exposé ses désaccords politiques, stratégiques et tactiques avec les dirigeant·es du Parti démocrate ; elle a aussi formulé ses inquiétudes quant à l’attitude qu’adoptera le nouveau président vis-à-vis de la gauche du Parti démocrate et des mouvements sociaux qui ont permis sa victoire, en particulier à Détroit, Philadelphie ou Atlanta.

En France, Alexandria Ocasio-Cortez – réélue Représentante du 14ème district de New York le 3 novembre 2020 – est surtout connue pour la viralité de certains de ses discours. Le 23 juillet dernier, elle a prononcé dans la Chambre des représentant·es un discours d’une rare puissance, radical et incarné, à la fois réponse aux insultes sexistes que lui avait adressées Ted Yoho devant des caméras de télévision et dénonciation de toutes les violences engendrées par le patriarcat.

Le 28 juillet, elle a publié sur Instagram une photo de ses notes préparatoires, accompagnée d’un long texte dans lequel elle présentait ce discours comme étant le résultat de discussions, le fruit d’une élaboration collective. Il ne s’agissait pas d’exhiber une archive précieuse, mais bien de rendre l’exercice accessible, en montrant des notes simples, en donnant à voir un discours en cours d’élaboration, comme une invitation à prendre la parole. Régulièrement, elle rompt ainsi avec la figure de l’orateur·trice doté·e de capacités exceptionnelles, qui lui conféreraient le rôle de parler pour les autres. Ses discours prennent place dans des dispositifs communicationnels et militants plus vastes : il s’agit de permettre à tou·tes et à chacun·e de s’exprimer, d’accroître sa puissance d’agir et de participer pleinement aux luttes pour l’émancipation collective. Chacune de ses actions l’inscrit ainsi dans l’ample mouvement dont elle parle dans cet entretien accordé au New York Times.

Pourtant, en France, AOC (diminutif d’Alexandria Ocasio-Cortez) est souvent décrite isolément, comme une icône exceptionnelle. Au mieux, on présente rapidement la Squad, cette « brigade » de jeunes Représentantes radicales élues en 2018 et réélues ce 3 novembre 2020 : Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Ayanna Pressley. Le large mouvement de (re)construction de structures militantes radicales, lui, reste dans l’ombre.

C’est précisément l’objet du livre de Mathieu Magnaudeix, Génération Ocasio-Cortez : dresser le portrait collectif de ces milliers de militant·es, présenter leurs combats et leurs organisations, décrire leurs méthodes, partager leurs inspirations et nous transmettre leurs joies. Cette génération, c’est d’abord celle des jeunes gens qui, sachant qu’iels vivront plus mal que leurs parents et que leur futur s’assombrit, ont construit des mouvements qui ont réveillé la gauche américaine. C’est plus encore celle de mouvements sociaux radicaux et ouverts, qui font un usage critique des outils d’émancipation forgés dans le passé et tentent d’en inventer de nouveaux. À la manière de George Packer qui, dans The Unwinding : An Inner History of the New America, traite la transformation des États-Unis de 1978 à 2012 à travers des portraits, Mathieu Magnaudeix restitue la vitalité de cette génération et la puissance des recompositions politiques qu’elle construit.

Pour évoquer ces nouvelles dynamiques politiques états-uniennes, nous publions un entretien réalisé en septembre 2020 par Gilles Martinet avec Mathieu Magnaudeix (journaliste et correspondant aux États-Unis pour Mediapart entre 2017 et 2020) et Clément Petitjean (maître de conférence à l’université Paris 1, auteur d’une thèse sur les community organizers à Chicago).

***

Contretemps : Pour lancer la conversation, pourrais-tu nous présenter la genèse de ce livre ?

Mathieu Magnaudeix : J’ai fait le choix d’écrire un livre avec mon regard, informé par le contexte personnel et politique dans lequel je suis arrivé aux États-Unis. Auparavant, j’ai suivi comme journaliste la politique en France, notamment le quinquennat de Hollande et la campagne de Macron. J’ai eu le sentiment que j’étais arrivé au bout de ce que je pouvais dire à ce sujet, particulièrement après la campagne de Macron, qui était très intéressante sur plan journalistique, mais aussi tout à fait désespérante, en ce qu’elle annonçait la politique et l’exercice du pouvoir de Macron.

J’arrive aux États-Unis avec la volonté de traiter la présidence Trump de la manière la moins anecdotique possible, de ne pas en faire une chronique quotidienne, hypnotisée par les tweets. Assez vite je me suis rendu compte que beaucoup de choses se passaient, que depuis son élection beaucoup de mouvements avaient retrouvé une énergie nouvelle, que d’autres s’étaient créés. Tout ça semblait se passer de façon assez désordonnée, avec une forte dimension locale et sans véritable coordination. Mais, dans le même temps, des gens ont commencé à organiser un véritable écosystème autour d’Alexandria Ocasio-Cortez, à partir de sa victoire à la primaire qui a été un véritable détonateur politique – bien que ce ne soit qu’une primaire pour l’élection du 14ème district de New York[1]. Ces personnes qui gravitent alors autour d’elle, avec des réseaux d’interconnaissance à plusieurs entrées, théorisent la possibilité d’une nouvelle hégémonie au sein du Parti démocrate. Dans le même écosystème émergent des activistes qui construisent une véritable visibilité médiatique, avec une vision politique qu’on peut qualifier de radicale dans le contexte américain. Cela se cristallise notamment lorsque AOC, à peine élue, réalise sa première action au Congrès, avec Sunrise[2], qui symbolise ce renouveau militant au sein de la jeune génération. A ce moment-là, je comprends qu’il se passe quelque chose d’intéressant et je commence à me rapprocher de ces mouvements et de celleux qui les animent. Ce qui me frappe très vite dans ces récits de militant·es, c’est la manière dont iels sentent et disent que leur vie est bouchée, que la vie devient impossible – en raison de la crise économique, de la crise climatique, de la présidence Trump – et ce malgré la diversité de leurs origines sociales, de leurs parcours, de leurs expériences.

J’assume ce regard extérieur sur ces mouvements, comme la mise en valeur d’une forme d’enthousiasme dans la lutte. Cet enthousiasme est bien réel, malgré les défaites, peut-être même en raison des défaites : dès la victoire de Trump il y a eu la Women’s March, qui a rassemblé plus de 4 millions de personnes dans tout le pays, puis l’émergence rapide de Sunrise, la multiplication des actions contre la politique de Trump jusque dans de toutes petites villes. Puis, bien sûr, explose l’énergie déployée par des activistes à la gauche du Parti démocrate lors des élections de mi-mandat.

Clément Petitjean : Pour lancer notre discussion, je voudrais présenter en trois points la lecture que j’ai faite de Génération Ocasio-Cortez.

Premièrement, c’est une synthèse précieuse sur ce qui se passe aux États-Unis, dans cet espace politique, depuis 2016 – année qui marque un véritable tournant, avec la campagne « socialiste » de Bernie Sanders aux primaires présidentielles démocrates, et l’élection de Trump. On peut même considérer que 2016 est la première élection post-guerre froide, au sens où le stigmate anti-communiste ne fonctionne plus, ce qui représente une ouverture sans précédent de l’espace politique, à la fois institutionnel et militant. Il est également très intéressant de faire une lecture générationnelle de ce phénomène, qui est porté par des personnes nées dans les années 1990 et 2000, peu sensibles à l’épouvantail de l’URSS, et auxquelles on a fait des promesses d’ascension sociale par l’université ; les voilà écrasées par des dettes étudiantes considérables, sans aucune perspective d’embauche et avec la certitude que leur avenir ce sera l’expérience du déclassement, sous des formes plus ou moins violentes. C’est une génération pour laquelle la promesse de l’amélioration du niveau de vie ne fonctionne plus.

C’est pour ça que je trouve que le titre est très pertinent : AOC résume très bien cette ouverture de l’espace politique et cette génération, aux sens social et politique du terme. Le livre met en évidence la diversité des luttes sociales : l’écologie, le féminisme, l’antiracisme, la question du système carcéral, la question des élections aussi. Je pense qu’il est vraiment fondamental que des lecteur·trices français·es aient accès à tout ça, alors que beaucoup résument les États-Unis à Trump, sans voir ce qui bouillonne, à tous les niveaux.

Ensuite, j’ai trouvé les portraits enthousiasmants, ils dessinent les trajectoires de ces militant·es, font entendre leurs mots. Ils montrent aussi leurs diversités : il y a des femmes et des hommes, des vieux et des jeunes, des blancs et des racisés, des hétéros et des queers. Il y a des personnes qui commencent à militer et d’autres qui le font depuis des décennies. Il est agréable de retrouver des figures connues, de voir avec qui elles ont interagi, avec qui elles sont en contact, d’identifier les personnes qui structurent ces organisations, comme Justice Democrats[3].

Troisièmement, l’ambition pratique du livre est très affirmée, ce que mettent clairement en évidence les annexes, où sont traduits des textes produits par ces collectifs, qui proposent des outils pour organiser des actions, pour gagner la bataille culturelle, comme les « 198 méthodes de l’action non-violente » de Gene Sharp. Ce livre est donc bien le livre d’un journaliste politique français qui joue le rôle d’observateur, mais aussi de passeur, actif et réfléchi, d’idées et d’outils politiques, mais aussi d’espoir et d’enthousiasme, en nous invitant à nous « rappeler le futur », selon la formule du projet We Will Not Be Silent. Cette formule, rapprochée de la formule de Jean Jaurès « rallumer tous les soleils » est une invitation à la réactivation d’imaginaires émancipateurs. Or, c’est une chose que l’on entend très peu dans la gauche française aujourd’hui, ce qui fait de ce livre une invitation à revisiter l’héritage de la gauche, comme les militant·es que tu présentes le font aux États-Unis.

Pour toutes ces raisons, je suis très heureux que le livre sorte, sous cette forme et à ce moment, parce qu’il peut s’adresser directement à des personnes qui ont été gagnées ces dernières années par le défaitisme ou le cynisme. Il montre que des voies sont possibles, par l’action collective, en transformant radicalement les manières de faire politique.

Mathieu Magnaudeix : Merci beaucoup pour cette lecture attentive ! A propos de l’imaginaire, notons qu’une des expressions les plus utilisées par AOC et par cette « génération », c’est « expand imagination ». Il s’agit vraiment d’étirer, d’agrandir l’imagination, ce qui renvoie directement à l’enthousiasme de ces collectifs. Ce n’est pas un enthousiasme naïf, béat, c’est un réarmement de l’imaginaire collectif, qui est un outil subversif, indispensable dans un pays comme les États-Unis, dans une société travaillée en profondeur par le néolibéralisme, où on a trois boulots pour se maintenir à flot. Personne n’a le temps, l’énergie d’imaginer qu’autre chose est possible. La vie est trop bornée, trop contrainte pour ça. C’est sans doute, aujourd’hui encore, le principal obstacle pour la gauche états-unienne. Finalement, si après une campagne puissante Sanders se heurte au refus des démocrates qui votent aux primaires, c’est parce que trop d’électeur·trices pensent qu’il n’est pas possible de gagner avec un tel programme, même s’iels sont individuellement favorables à ces mesures. Il y a une forte résignation face aux limites de ce qui semble possible politiquement. C’est ce que synthétise la formule « on veut des politiques à gauche du possible » de Waleed Shahid[4]. À gauche du possible, c’est à gauche de tout ce que ceux et celles qui ont pris le pouvoir ces dernières années en se disant « de gauche » ont fait. Se placer à gauche du possible c’est sortir de l’orthodoxie économique et en finir avec le statu quo qui fait perdurer les systèmes de domination et aggrave les inégalités. C’est remettre au cœur de la discussion politique des questions qui en avaient été chassées ; c’est aussi ce qu’a fait le mouvement des Gilets Jaunes.

Contretemps : Puisque tu cites à l’instant Waleed Shahid, continuons la discussion en revenant sur la question du rapport de ces mouvements au populisme. Tu présentes dans ton livre Waleed Shahid comme étant un grand lecteur de Chantal Mouffe, mais est-ce que le « populisme de gauche » est véritablement pensé de la même manière par ces militant·es états-unien·nes qu’il l’est par celleux qui s’en réclament en France ? Et, surtout, comment se fait l’articulation entre le « populisme de gauche » – qui enfante généralement des stratégies de prise du pouvoir institutionnel par le biais des élections – et un foisonnement de collectifs et d’organisations militantes aussi diverses qu’horizontales et structurées bien au-delà des enjeux électoraux ?

Mathieu Magnaudeix : Je suis en effet frappé par la différence de compréhension et d’utilisation du « populisme de gauche » entre la France et les États-Unis. Le contexte français, on le connaît, c’est une discussion politique de fond, stratégique mais pas uniquement, qui reste largement cantonnée dans les milieux militants et universitaires où elle est très clivante. En revanche, il ne s’agit pas de brandir l’étendard du « populisme de gauche » pour mobiliser des électeur·trices. Dans le contexte états-unien, ce n’est pas une discussion qui prend une place prépondérante entre militant·es, ce n’est pas une ligne de fracture – même si les discussions peuvent être vives sur ce point entre celleux qui sont les plus intéressé·es par la théorie politique et les questions stratégiques. Mais, surtout, aux États-Unis, le « populisme » a un ancrage historique à gauche, ce que le livre de Federico Tarragoni [L’esprit démocratique du populisme] explique très bien. Il fait référence à un mouvement rural de la fin du XIXème siècle, opposé aux deux grands partis, porté par des secteurs sociaux qui sont alors ébranlés par l’industrialisation[5]. Or, aux États-Unis, ce que celleux qui s’intéressent au populisme de gauche mettent souvent en avant, ce sont des ressemblances entre la période actuelle et cette période à laquelle le populisme états-unien a émergé : concentration des richesses, accroissement des inégalités, industrialisation ou désindustrialisation – dans les deux cas un bouleversement radical du système productif.

Le peuple qui est convoqué par ces militant·es c’est un peuple multiracial et intersectionnel, un peuple forgé par l’expérience commune de la domination et de l’exploitation, constitué par les 99% qui s’organisent face au 1%. Or, cette définition est en prise directe avec les transformations contemporaines des États-Unis, où les personnes blanches représenteront bientôt moins de 50% de la population et où beaucoup ne se définissent plus par une seule catégorie. Bien des personnes que j’ai rencontrées n’arrivent plus à se définir racialement selon les critères du recensement. De plus, cette conception du peuple est actualisée dans toutes les luttes, où l’intersectionnalité est structurante tant pour la définition des objectifs que dans les modalités d’action, en mêlant les luttes antiracistes, féministes, queers, économiques et climatiques. Donc, même si les mots semblent être les mêmes et si certaines références sont partagées, la pratique effective du « populisme de gauche » est bien différente.

Pour bien comprendre comment, dans le contexte états-unien, les stratégies électorales des « populistes de gauche » s’articulent avec la volonté de construire des contre-pouvoirs dans la société – à travers ce foisonnement de mouvements sociaux – il faut revenir au community organizing. Cette culture foisonnante de l’organisation de la société, qui a de nombreuses branches différentes, rend possibles à la fois la posture politique de personnes comme AOC et ce « populisme intersectionnel ». Il s’agit alors de dire « nous sommes les représentant·es dans les institutions politiques de ces mouvements, nous défendons et diffusons leurs revendications » – ce que fait par exemple AOC avec le Green New Deal[6]. Mais ces mouvements conservent une indépendance vis-à-vis des élu·es. Ils continuent à organiser des campagnes et des actions, locales et nationales. Ainsi, ils se construisent effectivement comme contre-pouvoirs et ils peuvent s’assurer que les représentant·es qui ont été élu·es avec leur soutien vont œuvrer dans leur sens, qu’iels ne pourront pas se permettre les mêmes renoncements que les autres élu·es démocrates. Cette relation favorise une action politique claire au sein des institutions et évite les renoncements.

Contretemps : Ce renouveau politique sembler passer aussi par un travail de réappropriation critique du legs du community organizing ; critique notamment de son rôle dans la destruction du Welfare State et dans la néo-libéralisation des politiques publiques, mais aussi de ses rapports avec la philanthropie. Est-ce qu’on assiste, sur le terrain, à une repolitisation massive du community organizing et de ses acteur·trices ?

Clément Petitjean : Pour répondre, il faut revenir un peu plus en détail sur l’histoire du community organizing. En tant qu’ensemble de pratiques professionnelles, je pense qu’il est plus prudent de dire qu’il émerge à la fin des années 1970, au moment où se produit la rencontre entre d’une part une tradition d’intervention sociale réformatrice, incarnée par Saul Alinsky, et d’autre part les personnes politisées dans les mouvements des années 1960. Pour présenter rapidement Saul Alinsky, il faut souligner qu’il a construit sa carrière autour de cette pratique, sans parler lui-même de community organizing, mais plutôt de community organization – un terme issu de la philanthropie du début du XXème siècle – puis de people’s organization ou de mass organization. Les deux livres qu’il écrit sont davantage des manuels que des essais théoriques ou réflexifs : il présente des « règles de l’organisation », mais se désintéresse complètement des questions idéologiques et politiques. C’est ainsi que des community organizers ont pu structurer des collectifs autour du refus de l’installation de populations noires dans certains quartiers, notamment dans le quartier des abattoirs à Chicago. En revanche, pour les personnes formées dans les mouvements des années 1960, les questions politiques sont tout à fait centrales, en particulier les questions de genre et de race. De plus, leur allégeance au Parti démocrate est beaucoup moins automatique qu’elle ne l’est pour Saul Alinsky.

Le produit de cette rencontre est hybride : à la fois pratique professionnelle et action militante. Analytiquement, on gagne beaucoup à considérer qu’il n’est pas possible de dissocier l’une de l’autre. Mais, selon les conjonctures, cette structure hybride balance plutôt d’un côté ou de l’autre. Dans les années 1980 et 1990, lorsque le Parti démocrate embrasse et alimente la droitisation du champ politique, les organisations de community organizing suivent le pas et elles appliquent dans les quartiers pauvres toutes ces politiques de criminalisation de la pauvreté, de construction d’une distinction entre les « bons pauvres » et les « mauvais » – celleux qui prennent du crack, qui sont irresponsables socialement parce qu’iels reçoivent des aides sociales, tandis que les bons pauvres sont celleux qui prennent soin du petit logement qu’iels achètent à crédit. Dans ces années-là, le community organizing participe véritablement à ce retour au premier plan de la respectabilité morale. Aujourd’hui, beaucoup de celleux qui occupent des postes d’organizers à Chicago, ou ailleurs, n’ont ni les mêmes conditions de vie ni la même vision du monde que celleux des décennies précédentes. En occupant ces postes, iels poussent les organisations à prendre des positions plus à gauche, plus offensives, et davantage en lien avec les mouvements sociaux.

Cette question du lien avec les mouvements sociaux et d’autant plus complexe qu’aux États-Unis la distinction entre organizers et activistes est très marquée. Pour le dire de manière rapide, dans l’imaginaire collectif l’activiste c’est l’étudiant blanc de classe moyenne ou supérieure qui va faire des actions très radicales mais qui ne parlent qu’à lui-même et aux convaincu·es, l’activiste ne cherche pas à mobiliser les personnes qui sont les premières concernées par ce pour/contre quoi il agit. En revanche les organizers sont beaucoup plus souvent des personnes racisé·es et des femmes, qui pensent leurs actions pour faire participer des personnes qui sans elleux ne participeraient pas, qui cherchent à construire des collectifs, des rapports de force, voire une conscience de classe pour les plus radicales et radicaux. Or, depuis 2016, cette frontière s’estompe un peu dans les faits, même si elle reste très présente symboliquement et juridiquement. Beaucoup des structures qui se consacrent au community organizing ont des statuts qui leur interdisent de participer ouvertement au processus électoral : elles ne peuvent pas soutenir de candidat·es, elles ne peuvent pas financer de campagne. Certaines organisations, suffisamment importantes, créent des organisations sœurs qui leur permettent d’intervenir politiquement. Surtout, dans les pratiques, des organizers participent aux campagnes électorales bénévolement, sur leur temps libre.

Mathieu Magnaudeix : Ajoutons que les organisations qui se présentent comme relevant du community organizing sont extrêmement diverses. Il y a des entreprises, des structures qui font ce qui s’apparentent à de la délégation de services publics, sans aucune volonté de transformer la société, et il y a une petite partie de ce champ professionnel qui construit des projets collectifs politiques. J’ai souvent rencontré des personnes elles-mêmes assez radicales, qui travaillent dans des organisations assez installées, et qui en arrivant à des fonctions de direction les bousculent un peu, tout en continuant à faire des campagnes somme toute assez classiques.

Clément Petitjean : D’ailleurs, il faut garder à l’esprit que c’est une pratique hybride, militante et professionnelle, qui émerge dans les années 1970, au moment où le champ philanthropique états-unien prend les contours qu’il a aujourd’hui, c’est-à-dire ceux d’un concurrent direct de l’État. Les fondations philanthropiques se sentent tout à fait légitimes pour défendre l’idée selon laquelle elles sont plus compétentes que les États ou les collectivités locales pour définir des actions et des projets collectifs.

Ainsi, dans les années 1980, le tiers secteur – toute l’infrastructure associative, au-delà du seul community organizing – croît considérablement, parce qu’il y a de l’argent privé qui est massivement injecté dans ces organisations. Aujourd’hui, les organisations qui mettent en œuvre le community organizing ne tiennent que grâce aux financements qu’elles obtiennent de fondations privées, de différentes tailles et orientations politiques. Les cotisations sont marginales, elles existent surtout comme outils d’implication des membres, mais ce sont des montants très faibles qui n’assurent pas le financement des salaires des community organizers.

Ce mode de financement pèse évidemment sur le choix des organisations, parce que pour obtenir ces financements il faut rentrer dans les cadres : avoir un budget, avoir des résultats quantifiables, etc. Cela contraint fortement le périmètre des actions possibles et détermine la structuration des réseaux militants. C’est également le cas avec la « philanthropie de justice sociale », souvent portée par des fondations plus petites (n’étant pas nécessairement liées à une famille ou une entreprise) qui offrent des modalités de financement un peu plus souples et font plus de place à des militant·es associatifs ou des mouvements sociaux. À Chicago par exemple, ces fondations organisent des soirées de collecte de fonds qui sont devenues des lieux de sociabilité très importants pour les militant·es, qu’iels soient syndicalistes, militant·es féministes, antiracistes, etc. Ainsi, elles fixent le cadre de ces rencontres, structurent fortement les réseaux militants et contribuent à définir ce qui relève du « bon activisme », à travers les invitations qu’elles font, mais aussi à travers les prix qui sont décernés à ces occasions.

Mathieu Magnaudeix : La philanthropie, ses pratiques et son poids considérable doivent en effet être pris en compte pour comprendre cet écosystème. La question du financement et du rapport aux fondations est toujours extrêmement importante, même pour de petites organisations radicales. Ce mode de financement est chronophage, il crée de la compétition entre les organisations. Finalement, il émousse le caractère radical de leurs revendications. Mais, parfois, il y a de véritables accords idéologiques entre les fondations et les organisations militantes, c’est notamment le cas entre Sunrise ou 350.org[7] et leurs financeurs. Reste que, de plus en plus, se diffuse l’idée que ce mode de financement n’est pas pertinent si l’objectif est d’accroître la puissance et la radicalité des mouvements sociaux. Localement, la petite organisation de Tara Raghuveer à Kansas City, qui est tout à fait dans le modèle Alinskien du community organizing de locataires, a fait le choix de se financer principalement par les cotisations. Elle accepte les dons d’habitant·es de Kansas City, en évitant les propriétaires et promoteurs, mais elle ne se finance pas auprès des fondations philanthropiques. Il y a donc une réflexion de plus en plus profonde, radicale, sur les modalités de financement du community organizing.

C’est évidemment en lien avec la réflexion menée dans la sphère de la politique institutionnelle, et particulièrement avec la puissance des levées de fonds auprès de petit·es donateur·trices des deux campagnes de Bernie Sanders. Aujourd’hui ça semble essaimer dans le monde de l’action sociale, mais nous en sommes encore clairement aux balbutiements.

Contretemps : La lecture du livre donne l’impression qu’il y a une forte collaboration entre ces différentes organisations, mais aussi des formes de militantisme partagées, voire un horizon stratégique commun. Est-ce qu’il y a, malgré tout, des débats ou des divergences, tant sur la stratégie que sur les pratiques concrètes ?

Mathieu Magnaudeix : Oui, bien sûr, il y a des divergences. Je m’intéresse aux personnes qui théorisent et construisent ces évolutions plus récentes, ce qui introduit un biais. De plus, sous le trumpisme et face au changement climatique, il y a un sentiment d’urgence qui facilite la création de liens entre les organisations. Surtout, cette culture militante partagée de l’activation politique locale – ces savoirs et savoir-faire du community organizing – favorise évidemment les convergences.

Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de divergences, notamment stratégiques. Par exemple, il y a toute une partie de Black Lives Matter qui n’est pas du tout intéressée par la question électorale. Leur objectif est bien davantage de créer des sociabilités politiques locales, de faire émerger des revendications et de structurer un contre-pouvoir. Mais, dans le sillage de Sanders, d’AOC et de la Squad, il y a une partie de ce mouvement qui s’oriente vers la transformation en profondeur du Parti démocrate, pour gagner l’hégémonie en son sein, grâce à un rapport de force à la fois interne et externe.

Clément Petitjean : Cette question de ce qu’on appelle souvent la « stratégie du réalignement », assez complexe, remonte au moins aux années 1950 et 1960. Il s’agissait alors, notamment pour Bayard Rustin, de sortir les ségrégationnistes du Parti démocrate. Il était convaincu qu’il était possible d’évincer les Dixiecrats – ces démocrates qui avaient construit leur hégémonie dans les anciens États confédérés en soutenant la ségrégation – et de bâtir un parti social-démocrate à l’européenne, qui n’a jamais existé aux États-Unis. Michael Harrington[8] défendait lui-aussi cette ligne stratégique. Finalement, les Dixiecrats quittèrent d’eux-mêmes le Parti démocrate pour voter Nixon puis Reagan, mais le réalignement espéré ne se produisit pas, au contraire.

Ces dernières années la question du rapport au Parti démocrate se repose de manière centrale pour la majorité des militant·es de gauche, alors que jusqu’ici seuls quelques groupuscules se construisaient en opposition frontale à ce dernier. Maintenant DSA [Democratic Socialists of America] compte 70 000 membres et 205 sections locales. Une des questions centrales pour elleux, c’est de choisir entre une utilisation opportuniste du Parti démocrate, avec l’objectif de construire un rapport de force en son sein, et la construction d’un tiers parti, qui ouvre une voie hors du bipartisme. Au congrès 2019, les délégué·es de DSA ont voté à la majorité le soutien à Sanders et à lui seul – même si beaucoup de membres de DSA ont finalement fait la campagne de Biden. Cette absence de soutien officiel de DSA à Biden participe clairement de la construction de ce rapport de force avec l’appareil du Parti démocrate qui a un besoin vital de ces militant·es de terrain pour mener les campagnes.

Mathieu Magnaudeix : Les personnes dont je fais le portrait sont pour la plupart des membres de DSA, comme AOC l’a été, ou des sympathisant·es de DSA. Iels se définissent politiquement bien plus de cette manière que comme démocrates. Cela dit, les noir·es et les classes populaires se sentent souvent moins représenté·es par DSA, qui est historiquement un parti plutôt blanc, de classes moyennes ou supérieures, d’intellectuel·les. Demeurent donc des affiliations politiques différentes dans cette génération de militant·es.

Contretemps : Le titre du livre, comme son articulation autour de portraits, pose la question de l’incarnation – qui est en lien direct avec la représentation que tu évoques. Comment articule-t-on des figures, que l’on construit et promeut publiquement, nationalement ou localement, avec le collectif ? Comment ces incarnations, qui font une large place aux récits personnels, sont-elles mises au service de luttes politiques pour l’émancipation ?

Mathieu Magnaudeix : Ce qui est assez troublant, c’est que AOC a créé un événement politique en gagnant la primaire du 14ème district de New York et a très vite compris que ça créait un effet de souffle dans le paysage politique qui dépassait largement l’enjeu d’une primaire locale. Devenant une figure politique d’envergure nationale, internationale même, elle a assumé le rôle de porte-parole de ces mouvements sociaux. Elle assume une logique de starisation, qui l’amène à faire la couverture de magazines de tous les segments de la presse, mais avec une grande vigilance, de sa part et de la part de son entourage. Il s’agit d’éviter une personnification des combats qu’elle porte, qui l’extirperait de la lutte collective.

Contretemps : Ce qui m’a frappé à la lecture de Génération Ocasio-Cortez, c’est que l’incarnation semble se démultiplier, à tous les niveaux. AOC incarne, dans les médias les plus largement diffusés, un mouvement politique dont la dimension collective est sans cesse rappelée. Mais cette incarnation se joue aussi au niveau local, avec des pratiques militantes qui s’ancrent très directement dans les expériences de vie, en faisant du récit de soi – pensé comme un récit partagé, presque comme un récit de classe – un outil qui permet de construire un collectif politique sans nier l’individualité et en facilitant des analyses et des pratiques intersectionnelles.

Mathieu Magnaudeix : Ce que tu appelles incarnation, moi je le comprends comme pratique du récit de soi, pour se raconter et créer du lien. C’est tout à fait dans la tradition d’Alinsky, revisitée par Marshall Ganz. C’est sa trilogie : un récit de soi qui permet de créer des connexions avec autrui, d’avoir des expériences communes, puis de faire émerger des groupes affinitaires qui, enfin, vont pouvoir se mobiliser ensemble, imaginer ensemble et lutter ensemble. La formation que j’ai faite à Momentum[9] – le laboratoire de cette nouvelle gauche – se concentre sur cette fabrique de la relation à l’autre, avec une forte dimension spirituelle. Beaucoup de gens aux États-Unis sont traversés par une culture spirituelle, qu’elle soit religieuse ou non, qui donne une place importance à la transcendance dans l’imaginaire collectif. Je ne suis pas certain que cet appel à la transcendance fonctionnerait en France…

Clément Petitjean : En effet, les community organizers auprès desquel·les j’ai enquêté me disent que le but de leur travail c’est de créer des liens interpersonnels. Pour elleux, sans cela il est impossible de créer un rapport de force collectif. C’est une idée qui était déjà très présente dans les années 1960. Pour le Student Nonviolent Coordinating Committee – qui était l’organisation étudiante à l’avant-garde du mouvement pour les droits civiques – les étudiant·es qui allaient en Alabama ou dans le Mississippi pour inscrire les gens sur les listes électorales avaient pour objectif fondamental de créer du lien, des relations interpersonnelles militantes. Il me semble aussi que ces pratiques ont véritablement un socle religieux, de création d’harmonie, de mise en pratique de l’idée qu’autrui est un frère ou une sœur devant Dieu.

Mathieu Magnaudeix : Et derrière cette construction de relations sociales, il y a aussi de l’empowerment. Les mouvements sont pensés comme des espaces dans lesquels on peut se former, se réaliser. Ce sont de véritables espaces d’éducation populaire.

Tara Raghuveer, par exemple, organise des ateliers sur le racisme structurel, sur l’oppression de genre, sur l’histoire de la ségrégation et du racisme dans le Missouri et à Kansas City en particulier. Bien sûr, les groupes développent plus ou moins cette dimension d’éducation populaire, de formation de personnes armées pour s’émanciper. Au sein de Black Lives Matter, c’est extrêmement présent : il s’agit de récupérer son autonomie en tant que noir·es, de connaître son histoire, de connaître la nature des oppressions systémiques. Tout cela contribue à déconstruire une représentation négative d’elles-mêmes qui a été inculquée aux personnes noires, en particulier dans les milieux populaires.

Clément Petitjean : Pour revenir à la question de l’incarnation, je pense que les discours produits par les deux campagnes de Sanders sont révélateurs de la construction de rapports entre individu et collectif très intéressants. Notamment le slogan de la campagne de 2020 : « not me us », « pas moi nous ». C’est un nous très différent du « yes we can » de Obama, qui est un nous très abstrait, le nous de la Déclaration d’indépendance des États-Unis d’Amérique – une référence patriotique sans épaisseur sociale. En revanche, le « us » de la campagne Sanders, ce sont les 99%, ce sont les centaines de milliers de personnes mobilisées contre les violences policières, contre la politique migratoire raciste, contre les violences sexistes et sexuelles. C’est un « us » beaucoup plus concret et beaucoup plus multiforme, que l’on retrouve également dans les discours d’élu·es. Pour elleux, il ne s’agit pas seulement de dire « nous représentons plus que nous-mêmes », mais bien de représenter des représenté·es actif·ves, qui ont prise sur la manière dont les élu·es portent leurs revendications et agissent pour les défendre. C’est un véritable changement dans la relation entre les mouvements sociaux et ces élu·es démocrates, permis notamment parce que Sanders s’est présenté comme indépendant, en questionnant frontalement l’idée selon laquelle les démocrates seraient les représentant·es évident·es des classes populaires.

Mathieu Magnaudeix : La question de l’incarnation interroge aussi la place de l’individu dans les mouvements. Cette dernière est prise en charge par un certain nombre de techniques, de savoir-faire qui, s’ils ont pu être adaptés par le marketing et le management, peuvent aussi être politisés. Raconter son histoire, ça permet bien sûr de se présenter et ça facilite la construction du collectif, mais ça permet surtout de savoir d’où on parle. Mettre sur la table ces expériences individuelles qui ont conduit à la mobilisation participe à la construction de ces collectifs politiques intersectionnels. Par ailleurs, la gestion de la circulation de la parole a pour objectif premier de permettre aux personnes qui sont les plus éloignées de la prise de parole, dans le cadre militant comme dans la société, de s’approprier la parole publique, en commençant par se raconter. On évite ainsi le mansplaining et la monopolisation de la parole par certain·es, ou encore le mépris des « militant·es chevronné·es » qui « savent ». Ainsi, davantage de personnes peuvent jouer un rôle moteur. Dans le livre, Tara Raghuveer présente la trajectoire de femmes qui étaient en situation de grande pauvreté, de marginalité, et qui sont devenues des militantes d’une rare puissance.

À cela s’ajoute la volonté de briser la hiérarchisation des tâches militantes, de revaloriser les tâches plus pratiques, logistiques, et de donner la même légitimité à tou·tes les militant·es dans la prise de décision.

Contretemps : Ces pratiques sembleraient permettre de gérer de façon ouverte et démocratique le dissensus au sein des collectifs, mais est-ce si nettement le cas dans les faits ? Par ailleurs, ces pratiques, qui peuvent être liées à des formes de socialisations spécifiques, ne construisent-elles pas de nouvelles dominations dans les collectifs ?

Clément Petijean : J’ai observé très peu de conflits dans le travail quotidien des organisations. Il faut bien avoir à l’esprit que les organisations de community organizing reposent sur une distinction fondamentale entre les organizers salarié·es et les militant·es bénévoles. Théoriquement, le travail des organizers, c’est d’identifier et de former des leaders, pour que ces dernier·es les remplacent à terme dans l’économie générale des organisations. Mais, en réalité, les organisations conservent généralement des structures semblables, les postes de salarié·es ne disparaissent pas, les organizers restent et la répartition des rôles entre leaders et organizers perdure. Or, le rôle des organizers est de construire du collectif, de former des bénévoles et de les mettre en capacité d’agir. Il me semble que pour cette raison, les désaccords politiques entre leaders et organizers ont du mal à s’exprimer, les organizers ayant une forme d’éthique professionnelle de la mise en retrait.

Entre organizers, je n’ai observé qu’une fois un désaccord, lors d’une formation destinée aux organizers, qui ressemble à celle de Momentum décrite par Mathieu. Un conflit ouvert s’est déclaré, entre les formatrices et une partie des stagiaires, sur la place à accorder aux questions raciales. Le programme de la semaine a été transformé, les stagiaires ont réorganisé les ateliers et ont pris une place plus importante dans la gestion de la parole. Il y avait une vraie rupture générationnelle entre les formatrices et les stagiaires : les premières expériences militantes de ces dernières avaient eu lieu dans le cadre de Black Lives Matter ou d’Occupy et l’intersectionnalité était au cœur de leur pensée politique comme de leurs pratiques militantes. En dehors de ce cadre, j’ai vu très peu de désaccords entre organizers s’exprimer ouvertement.

Entre activistes, c’est plus récurrent. Dans le cas de DSA, le conflit interne est presque devenu un marqueur politique et les critiques entre militant·es de DSA s’étalent sur Twitter.

Mathieu Magnaudeix : Encore une fois, ces nouveaux mouvements sont foisonnants et leurs rapports à la conflictualité, y compris en interne, sont divers. Toujours est-il que tous ces collectifs sont travaillés en ce moment par des questions communes qui aboutissent à une transformation des pratiques militantes. L’intersectionnalité, comme manière de penser les pratiques militantes, s’impose dans la plupart de ces collectifs. Quand il y a un désaccord, quand quelqu’un·e considère qu’un discours ou qu’une action perpétue une forme d’oppression, alors on va au fond du problème, on prend le temps qu’il faut, collectivement, pour s’assurer que les pratiques militantes conviennent à l’ensemble du collectif. Quand un dissensus est exprimé, il est travaillé, de façon plus ou moins élaborée, mais on fait en sorte de ne pas le laisser pas en suspens.

Contretemps : C’est important de souligner ça, depuis la France où beaucoup ramènent toute forme de « discours situé » aux identity politics, qui enfermeraient chacun·e dans des cases. Est-ce que vous diriez que ces pratiques militantes, qui se structurent autour de l’intersectionnalité, constituent une forme de dépassement des identity politics et servent de socle pour des actions politiques émancipatrices ?

Clément Petitjean : Oui, au moins dans le cadre des mouvements sociaux actuels. La critique habituellement faite aux identity politics consiste à dire qu’à force de chercher à caractériser les identités plurielles des individus, on n’arrive plus à trouver de commun. Or, depuis 2008, les vagues contestataires successives ont politisé de larges pans de la société et donné un sens différent à la question de l’identité, en l’intégrant à un militantisme qui s’ancre dans sa propre expérience sociale située, tout en agissant collectivement sur la société. Quand il s’agit d’organiser une manifestation, de construire un programme stratégique, quand il y a une grande urgence à agir, il faut traiter toutes ces questions pour maintenir vivants et actifs les collectifs. Sans cela, les actions n’ont pas lieu et c’est inenvisageable pour ces militant·es, face à Trump. Une autre grande force des mouvements sociaux contemporains, et en particulier de Black Lives Matter, c’est d’avoir décloisonné des mondes militants, associatifs, syndicaux, politiques. Aujourd’hui, les revendications construites et portées par le mouvement Black Lives Matter sont intégrées par les syndicats d’enseignant·es et de soignant·es par exemple. Ainsi, quand les enseignant·es se mobilisent, iels intègrent les questions antiracistes, considérant que la défense des droits de leurs élèves fait partie de leur lutte, ce qui ne se faisait pas il y a 15 ans encore.

Mathieu Magnaudeix : N’oublions pas le monde syndical ! Il était très affaibli, corporatiste, gestionnaire voire tout à fait intégré aux chaînes hiérarchiques des entreprises. Or, il se réveille et se reconstruit comme contre-pouvoir contestataire. Le « Teachers Spring » en est un exemple : au printemps 2018 plus de 300 000 enseignant·es ont fait grève et ont obtenu des hausses de salaires et des créations de postes. Ensuite, pendant le Shut Down début 2019, ce sont les menaces de grève générale – en particulier les actions des contrôleur·ses aérien·nes – qui ont fait reculer Trump, bien plus que tout ce qui a pu se passer au Congrès.

C’est encore modeste, mais la puissance syndicale se reconstruit, avec une vision politique affirmée dans certains secteurs qui créent alors des relations fortes avec les mouvements sociaux. Je pense en particulier à Sara Nelson, qui sera peut-être la future dirigeante du grand syndicat AFL-CIO[10] et qui porte la même vision politique que AOC. Elles se tiennent côte à côte sur les estrades, notamment pour la défense du Green New Deal.

Contretemps : Puisque tu évoques la grève, parlons un peu des modes d’action de la « génération Ocasio-Cortez ». D’abord, la question du rapport à la non-violence, qui semblent ne pas être un point de clivage entre les différents collectifs. Ensuite, l’importance donnée dans la pratique militante au plaisir, puissance subversive – importance mise en exergue deux titres de chapitre, « militer joyeusement » et « l’art de la joie ».

Mathieu Magnaudeix : La non-violence est très présente dans les discours internes. Elle est toujours introduite en rappelant qu’elle n’est pas un dogme. En particulier, j’ai entendu à de nombreuses reprises des rappels sur les positions de Martin Lutter King à ce sujet, destinés à leur rendre leur complexité et à se distancier nettement de la vulgate non-violente qui est retournée contre les mouvements sociaux par bon nombre de leurs adversaires.

Cette question n’est donc jamais évacuée a priori. Néanmoins la discussion prend souvent la forme d’une explication de l’efficacité stratégique de la non-violence. Iels n’en font pas une question morale – même si la violence contre les personnes est généralement refusée assez vigoureusement – mais un choix pratique, qui dépend du contexte politique général et du niveau d’intensité de la mobilisation. Ainsi, pour beaucoup, ce n’est pas un problème de brûler des voitures ou casser des vitrines quand la mobilisation est massive, la colère forte et le collectif véritablement puissant. En revanche, pour construire la mobilisation, l’objectif est d’éviter de s’aliéner le public pour élargir à la fois le cercle de personnes impliquées directement, et celui des sympathisant·es.

La place que j’ai accordée à la question du plaisir, de la joie, est aussi l’effet de mes questionnements personnels et de l’état d’esprit dans lequel j’étais lorsque je me suis installé aux États-Unis.

Bien sûr, les militant·es que j’ai rencontré·es sont conscient·es que des batailles sont perdu·es chaque jour et que la victoire n’est pas assurée. Mais iels sont convaincu·es que, puisqu’iels n’ont pas d’autres choix que de mener ces combats, mieux vaut les mener dans la joie, parce qu’elle accroît la puissance. Pour mobiliser durablement des militant·es, il faut construire des espaces qui soient des espaces où on se sent bien et où on crée du commun.

Mais il y aussi des personnes et des collectifs qui vont plus loin, comme Adrienne Marie Brown qui, dans Pleasure Activism : The Politics of Feeling Good, met la joie au centre de la pratique militante, développant l’idée que pour être un·e bon·ne militant·e il faut être bien dans son corps, ouvert·e aux autres et capable de surmonter les épreuves en se protégeant et en tirant toujours quelque chose de positif de chaque action militante, indépendamment de son issue. Ces idées sont notamment portées par les femmes, les noires et les queers, qui considèrent que la construction d’un espace collectif safe est un préalable à l’action politique.

Ça ne signifie pas que ces mouvements ne sont pas traversés de crises, mais il y une volonté de créer un horizon positif et de rendre l’action militante désirable.

Clément Petitjean : En t’écoutant, je repense à une journée au cours de laquelle j’ai accompagné une organizer et trois anciens détenus qui partaient de Chicago pour aller faire du « lobbying populaire » à Springfield : il s’agissait d’expliquer aux législateur·trices de l’Illinois pourquoi voter un texte qui prévoyait la modification des modalités de communication des casiers judiciaires aux employeur·ses. À la fin de la journée est venu le moment du debriefing collectif, qui est un passage obligé dans les actions de community organizing. Il s’agit de restituer le déroulement de l’action, d’identifier ce qui pourrait être amélioré et de dire comment chacun·e se sent. À cause sans doute de mes lunettes de militant, français et sociologue, j’ai fait un retour très négatif, parce qu’il avait été presque impossible de parler avec des élu·es. Après ça, calmement, s’est mis en place un processus de rappel à l’ordre collectif qui a consisté à m’expliquer qu’il était préférable de voir le positif même s’il paraissait maigre.

C’est une illustration d’une forme de production collective du regard positif sur l’action. Sans injonction explicite, des dispositifs font qu’il est plus valorisé de relever les aspects positifs, ou de formuler des améliorations pratiques à mettre en œuvre, plutôt que d’embrayer directement sur les critiques.

Mathieu Magnaudeix : Et c’est sans doute plus efficace, quel que soit le collectif, de partir de ce qui peut valoriser l’expérience commune, que de s’enferrer dans des critiques sombres, qui vont générer une forme de toxicité. Il ne s’agit pas pour autant de nier les désaccords, mais plutôt de les travailler sans hostilité.

Contretemps : Au fil du livre, de portrait en portrait, les réseaux d’interconnaissance et les espaces de formation comme Momentum, semblent dessiner les contours d’un monde dans lequel tout le monde se connaît plus ou moins. En revanche, j’ai été frappé par l’éclectisme des références mobilisées, tant du côté des élaborations théoriques et stratégiques que des mouvements sociaux passés. Est-ce qu’il y a malgré tout la volonté de construire des ensembles théoriques cohérents ?

Mathieu Magnaudeix : Non, pas véritablement, peut-être parce que les personnes que je présente n’ont pas l’ambition de construire une théorie politique – toutefois cet éclectisme pourrait se retrouver tout autant à l’université ou dans le monde de l’art. Iels se concentrent sur des questions pratiques, logistiques presque, pour faire croître les mouvements sociaux et obtenir des leviers de pouvoir dans le système politique actuel : iels vont chercher les outils dont iels ont besoin pour cela, là où iels les trouvent.

Contretemps : Parlant de mouvements sociaux puissants, la présidence Trump a été inaugurée par la Women’s March, qui a rassemblé plus de 4 millions de personnes à travers les États-Unis. Tu montres dans le livre que le mouvement féministe est un des moteurs de cette résurgence des mouvements sociaux, et que les militant·es queers jouent un grand rôle dans cette « génération Ocasio-Cortez ». Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ?

Mathieu Magnaudeix : Sous Trump, les femmes, issues de catégories sociales très différentes, sont véritablement le fer de lance de la mobilisation. La violence des attaques de Trump, mais aussi le phénomène MeToo, ont activé politiquement des femmes jusqu’alors peu ou pas engagées. C’est vrai pour toutes les minorités : sexuelles, raciales comme de genre. La place de ces personnes dans les luttes rejoint la question de l’intersectionnalité que nous discutions tout à l’heure. Ces militant·es sont victimes de formes d’oppressions multiples, qu’iels ont déconstruit et iels sont donc parmi les plus plus engagé·es parce que les victoires leur sont encore plus nécessaires. Tout cela n’est évidemment pas nouveau, les exemples historiques ne manquent pas. Mais il est vrai qu’aujourd’hui la pratique intersectionnelle de la lutte leur donne une nouvelle puissance.

Contretemps : Aujourd’hui, quel est le rôle de ces nouvelles organisations dans la construction et la structuration de l’immense mobilisation antiraciste qui fait suite à la mort de George Floyd, tué par la police le 25 mai ?

Mathieu Magnaudeix : Ces organisations sont présentes et participent à la construction du mouvement, c’est bien sûr tout particulièrement le cas pour Black Lives Matter, dont les groupes locaux sont très actifs, en particulier à Minneapolis, aux côtés d’organisations locales, comme Black Visions Collective. Mais des organisations écologistes, comme Sunrise, se mobilisent aussi massivement sur la question antiraciste.

Au passage, c’est très impressionnant de voir la puissance atteinte par Sunrise. Pendant la campagne de Sanders pour les primaires démocrates, iels investissaient massivement et collectivement un État après l’autre. Iels forment des collectifs très soudés, vivent en colocation et cultivent une culture de l’amitié construite autour du militantisme. Il est certain qu’iels vont continuer à le faire dans la mobilisation antiraciste – et dans la campagne Biden, malgré tout.

Contretemps : Est-ce que les organizers se sont également impliqué·es dans les actions antiracistes ?

Clément Petitjean : Oui, de nombreux·ses organizers participent à titre individuel, et de plus en plus d’organisations s’impliquent sérieusement dans l’antiracisme. Mais les grandes organisations sont beaucoup moins perméables aux mouvements sociaux. À partir du moment où un dossier de subvention a été déposé auprès d’une fondation pour une campagne – sur l’encadrement des loyers par exemple – et que les financements ont été obtenus, il faut montrer que cette campagne-ci avance, parce qu’il faudra rendre un rapport d’évaluation, qui conditionnera l’obtention de financements futurs. Donc, quand émerge un mouvement social, s’y impliquer comme organisation n’a rien d’évident.

Contretemps : Le 27 août Mediapart a publié un article d’Alexis Buisson sur les « bébés Trump ». Est-ce qu’on observe un même mouvement générationnel à l’extrême-droite, où est-ce qu’il s’agit plutôt de quelques élu·es et personnalités médiatiques isolé·es, sans véritable organisation ?

Mathieu Magnaudeix : La « génération Ocasio-Cortez », évidemment, n’épuise pas l’ensemble des recompositions actuelles. La polarisation s’accroît et la jeunesse raciste, suprématiste, existe également. Pendant les mandats d’Obama, la dynamique militante était clairement du côté du Tea Party, avec la création d’organisations locales, la mise en œuvre de campagnes, en s’inspirant très directement des méthodes du community organizing. La victoire de Trump en a été un produit, c’est certain. La normalisation des discours racistes les plus violents au sein du Parti républicain, qui est de fait un redoutable parti d’extrême droite, en est aussi une conséquence.

Aujourd’hui, la dynamique militante est bien du côté de la gauche antiraciste, féministe, écologiste et socialiste, ce qui ne signifie que les militant·es d’extrême-droite aient disparu.

Contretemps : Le mot « révolution » revient très souvent dans les discours des militant·es qui sont présentés dans le livre. Est-ce que c’est une idée très abstraite, ou bien ont-iels un imaginaire précis de la révolution dont il est question ?

Clément Petitjean : Au-delà du slogan de la « révolution politique » de Sanders, qui lui-même n’est pas très étayé, il n’y a pas grand chose de précis.

Mathieu Magnaudeix : En effet, cela ne correspond pas à un cadre théorique précis et partagé. C’est imaginaire très pop culture : il s’agit de tout changer et de le faire ensemble. Mais c’est un imaginaire révolutionnaire paradoxal : il ne s’agit pas réellement de créer un monde nouveau, de bouleverser les rapports sociaux. Il s’agit davantage de mettre en œuvre des politiques raisonnables, qui correspondent aux aspirations majoritaires actuelles, au « bon sens ». L’image de l’harmonie est très présente, bien plus que les discours sur les rapports sociaux qu’il faudrait renverser ou les rapports de forces conflictuels qu’il faudrait construire pour l’emporter.

Clément Petitjean : Cela dit, Sanders parle des classes sociales et de leurs intérêts antagonistes – sans toutefois que ce soit un élément structurant dans les discours. Ces éléments structurants, ce sont toujours des éléments programmatiques concrets et leurs effets sur les conditions de vie.

Contretemps : Est-ce que vous observez des formes de community organizing qui se développent en France ?

Clément Petitjean : Oui, de fait les expériences, encore peu nombreuses, se multiplient ces dernières années. Je pense notamment au collectif Stop le contrôle au faciès, dont les fondatrices et fondateurs ont été formé·es à Chicago, notamment grâce à des fonds du ministère des affaires étrangères états-unien.

Il me semble que ces méthodes sont difficiles à transplanter. Parfois, elles se heurtent à la résistance que leur opposent les pratiques militantes existantes. Souvent, elles passent pour être tout à fait banales : après tout, les bourses du travail pratiquaient elles aussi ce mélange entre « prestation de service » et militantisme.

Ensuite, il faut bien comprendre que cette manière d’agir collectivement qu’est le community organizing accorde une place centrale à la question de l’efficacité. La question prioritaire ce n’est pas de déterminer la bonne analyse de la situation et la ligne politique la plus cohérente, mais de trouver comment mettre en mouvement des personnes pour transformer une situation. Vu de France, dans le contexte actuel marqué par une apparente incapacité des mobilisations collectives à avoir prise sur la réalité sociale, il y a forcément un attrait pour ça. Mais quand l’efficacité devient centrale, alors on a vite fait de subordonner l’action politique à son « efficacité supposée ». On se donne pour objectif uniquement des victoires que l’on sait possibles, voire déjà acquises. Une autre conséquence de cette place donnée à l’efficacité, c’est la transposition des méthodes du management dans l’organisation, pour maximiser son efficacité. Ce sont des choses qui sont très prégnantes dans ce militantisme professionnel, dans ce métier militant qui est, in fine, un métier de management du travail militant, bénévole, avec des objectifs de performance. Cela renforce aussi la distinction entre concepteur·trices et exécutant·es, les premiers étant principalement les salarié·es. Bien sûr, cela ne signifie pas que les organizers dépossèdent volontairement les bénévoles. C’est un effet de structure, qui n’est pas réductible à la présence des fondations et à l’existence du « complexe industriel non-lucratif » (CINL)[11]. Même sans ces financements, la dimension professionnelle du comunity organizing implique que les tâches structurantes assurées par les permanent·es restreignent la discussion possible sur le travail militant collectif.

D’ailleurs, le véritable problème pour l’importation du community organizing en France, c’est que pour qu’il soit tout à fait opérant il faut avoir des permanent·es qui portent cette activité militante professionnelle. C’est essentiel. Aux États-Unis, l’avantage de cette subordination aux fondations philanthropiques, c’est qu’elle fait émerger des métiers dont on peut vivre à peu près correctement. Or, en France il n’y a pas d’équivalent. Les organisations qui importent ces pratiques et discours emploient leurs organizers en service civique ou en stage – toujours dans des conditions de précarité qui empêchent toute stabilité financière et font que ces travailleur·ses restent rarement longtemps dans ces organisations.

Du côté des partis politiques qui ont dit l’utiliser (je pense notamment à la France insoumise et à La République en marche), il s’agissait surtout de mobiliser une ressource symbolique. La France insoumise avait créé un pôle auto-organisation, avec l’idée d’aller générer de l’organisation dans les quartiers. On est en réalité bien loin de la pratique états-unienne de l’organizing et de ce qui a pu se passer dans la campagne Sanders. L’idée fondamentale c’est quand-même de construire un contre-pouvoir, en dehors de la politique institutionnelle et de la tutelle des représentant·es élu·es. Ce contre-pouvoir peut éventuellement faire irruption au cœur de la politique institutionnelle, comme dans le cas des campagnes de Sanders. En France, en revanche, il s’agissait d’animer la campagne plus que de structurer durablement des organisations locales. Généralement, quand ce sont des aspirant·es élu·es qui proposent de « faire du community organizing », il se passe peu de choses intéressantes.

*

Propos recueillis par Gilles Martinet.

Illustration : AP Photo/J. Scott Applewhite.

Notes

[1] Cette primaire a été importante pour deux raisons : la circonscription est largement acquise aux démocrates, ce qui fait que la primaire démocrate est en quelque sorte la véritable élection, et la jeune candidate radicale a éliminé un sortant qui était l’une des principales figures démocrates au Congrès.

[2] Sunrise a été créée en octobre 2017 et elle est rapidement devenue une des organisations les plus actives pour promouvoir des transformations radicales des politiques environnementales et économiques états-uniennes. Elle s’est notamment fait connaître en novembre 2018, lorsque certain·es de ses militant·es ont occupé le bureau de Nancy Pelosi, la dirigeante des démocrates à la chambre basse du Congrès. Ses milliers de bénévoles, reconnaissables à leur T-shirts noirs et jaunes, organisent des actions un peu partout, dénoncent avec un langage simple et rassembleur l’influence mortelle des lobbies de l’industrie fossile, expliquent l’urgence à agir et interpellent les personnalités politiques. Ce sont elleux qui, pour une large part, ont contribué à imposer le Green New Deal dans le programme démocrate. Sunrise a officiellement soutenu Bernie Sanders pour les primaires démocrates et ses militant·es ont activement fait campagne. Plus d’informations sur Mediapart, dans l’Humanité ou Politis.

[3] Justice Democrats est un comité d’action politique (PAC), c’est à dire une organisation spécialisée dans le financement sélectif de campagnes électorales. Formé après l’élection de Donald Trump, ce comité s’efforce de faire émerger de nouvelles personnalités politiques qui défendent des programmes progressistes, à la gauche du Parti démocrate. En 2018, il a soutenu 79 candidates, dont Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar et Ayanna Pressley (les membres de la Squad). En 2020, Justice Democrats a activement soutenu la campagne de Bernie Sanders et celles d’une quinzaine de candidat·es au Congrès, dont dix ont été élu·es – parmi elleux Cori Bush et toutes les membres de la Squad.

Justice Democrats milite également pour transformer la législation sur le financement des campagnes, afin de réduire l’influence des entreprises et des plus riches, et ne soutient que des candidat·es qui se financent exclusivement auprès de donateur·trices individuel·les.

[4] Waleed Shahid est entré dans la campagne de Bernie Sanders de 2016, alors qu’il travaillait pour le Working Families Party en Pennsylvanie. Militant pour un « réalignement » du Parti démocrate vers la gauche, il est actuellement le directeur de la communication de Justice Democrats et il a été l’un des premier·es collaborateur·trices d’AOC. Pour en savoir plus sur son parcours, voici une interview qu’il a accordée à Dissent Magazine.

[5] Ce mouvement s’incarne dans la Farmers’ Alliance, qui fonde le Parti populiste (People’s Party) en 1892. Ce dernier appellera à voter pour le candidat démocrate en 1896, et connaîtra un déclin brutal peu après. L’adjectif « populiste » demeurera en usage, pour désigner un certain type de positionnement politique, ancré dans les classes populaires, et généralement de gauche, tout en étant moins stigmatisant que « de gauche » (et a fortiori « socialiste », « communiste », etc.).

[6] Le Green New Deal désigne un ensemble d’investissements publics massifs, notamment pour accroître la production d’énergie décarbonée et réduire la consommation d’énergie. Il a pour objectifs à la fois de surmonter les grands défis environnementaux et climatiques, et de favoriser la justice sociale, par la création d’emplois stables et rémunérateurs. Plus d’informations sur Mediapart et Bastamag.

[7] 350.org est une ONG environnementale internationale, fondée en 2007 aux États-Unis. Elle concentre ses actions sur la lutte contre le réchauffement climatique et certaines grandes infrastructures emblématiques, comme l’oléoduc Keystone entre les États-Unis et le Canada, ou encore les sites d’exploitation de l’industrie charbonnière allemande.

[8] Militant puis dirigeant socialiste, auteur connu dans les années 1960 et 1970, il a été l’un des principaux fondateurs de l’organisation Democratic Socialists of America, dont il va être question un peu plus bas.

[9] Momentum se décrit comme un « institut de formation et un incubateur de mouvements sociaux », qui donne aux « organizers progressistes des outils et des cadres pour construire des mouvements sociaux décentralisés massifs ». Il a été créé notamment par Carlos Saavedra et par Paul Engler, co-auteur de This Is an Uprising : How Nonviolent Revolt Is Shaping the Twenty-First Century (Nation Books, 2016). Momentum a, entre autres, aidé le lancement des mouvements Sunrise, mais aussi IfNotNow (un collectif progressiste juif américain, opposé à l’occupation israélienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza) et Cosecha (mouvement pour les droits des immigré·es).

[10] Il s’agit de la plus large fédération syndicale des États-Unis, qui compte 12 millions de membres.

[11] L’expression Non-Profit Industrial Complex, qui fait directement référence au complexe militaro-industriel, désigne l’ensemble constitué par les ONG et autres entités non-lucratives (comme les fondations) et par les acteurs publics. L’influence de ce complexe sur les mouvements sociaux, la politique et l’action sociale est régulièrement dénoncée, notamment par INCITE! dans l’ouvrage collectif The Revolution Will Not Be Funded : Beyond the Non-Profit Industrial Complex (Duke University Press Books, 2017).

![Chili 73 : un coup d’État qui permit la contre-révolution néolibérale [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/golpe-chile-1973-150x150.jpg)