La Commune au jour le jour. Dimanche 29 janvier 1871

À l’occasion des 150 ans de la Commune de Paris, Contretemps va publier du 18 mars au 4 juin une lettre quotidienne rédigée par Patrick Le Moal, donnant à voir ce que fut la Commune au jour le jour.

***

L’essentiel de la journée

Le gouvernement a livré Paris !

Depuis plusieurs semaines, le peuple de Paris était le facteur déterminant dans la continuation de la guerre. C’est une situation unique de voir cette population civile armée, organisée à la base, vivant dans une grande liberté d’expression et d’action (il n’y a eu qu’une seule peine de mort pour désertion durant le siège), avec une telle détermination pour la guerre à outrance, refusant toute capitulation, contre Bismarck et le gouvernement. Favre, tout en négociant avec Bismarck, s’inquiétait de la réaction populaire quand il serait obligé de dire la vérité. Il semble même que Bismarck, informé de ces inquiétudes, lui aurait conseillé de provoquer une insurrection pour réprimer le peuple ouvrier de Paris.

La capitulation, appelée armistice par le gouvernement, est signée afin de permettre la convocation à Bordeaux d’une Assemblée, qui doit se prononcer sur la continuation ou non de la guerre, et sur les conditions auxquelles la paix pourrait être conclue.

Les négociateurs sont tellement conscients qu’il est impossible de désarmer la garde nationale, que la convention signée prévoit le désarmement des corps francs et de l’armée ( sauf 12 000 hommes pour « le service intérieur ») mais que « la Garde nationale conservera ses armes. Elle sera chargée de la garde de Paris et du maintien de l’ordre. Il en sera de même de la gendarmerie et des troupes assimilées ». Enfin, elle prévoit que Paris pourra être approvisionné en nourriture dès que les forts dominant la capitale seront livrés aux prussiens.

Le siège n’a pas fait plier les parisien·nes !

Rappelons-nous. Le gouvernement avait prévu deux mois de stocks ; on voyait les moutons et bovins dans le bois de Boulogne et sur les Champs Élysées. Les activités maraîchères hors des fortifications deviennent de plus en plus difficiles à partir de novembre. Les privations commencent à apparaître dans le courant d’octobre, même si le riz et le vin stocké des réserves de Bercy demeurent abondants, tout le reste vient à manquer à partir de novembre.

L’hiver précoce et rigoureux aggrave la misère de jour en jour ; plus de gaz, plus de bois, plus rien à manger. On fint par dévorer chiens, chats et rats, tout ce qu’on trouve. Les vieillards et les enfants meurent de faim, de froid, de maladies : le taux de mortalité est quatre fois supérieur à celui des temps de paix. Les maladies, la dysenterie, les pneumonies, la tuberculose, la variole et la typhoïde tuent des milliers de personnes ; une estimation chiffre même à 42000 le nombre de personnes mortes du fait du siège.

Ces privations ne touchaient pas toute la population de la même manière. Ainsi, la viande était répartie à raison de vingt-trois têtes de bétail par arrondissement, ce qui favorisait évidemment les arrondissements bourgeois peu peuplés ! Dans les quartiers bourgeois, on se plaint de ne plus avoir d’huîtres ; lorsqu’on a des réserves, de l’argent pour acheter aux prix en vigueur[1], on mange à sa faim ! Le pain blanc, disparu depuis longtemps des quartiers ouvriers, n’est interdit que le 12 janvier !

En outre, la plupart des activités avaient cessé depuis le début du siège, à l’exception des entreprises de bâtiment sur les remparts et les barricades et des entreprises de métallurgie qui fabriquaient des armes, coulaient des canons et des obus. Il n’y avait plus de salaire pour la majorité de la population laborieuse.

L’Empire avait suspendu le paiement des factures commerciales le 16 août 1870, le gouvernement du 4 septembre décide le 30 septembre d’arrêter le paiement des loyers pour la durée de la guerre. Cela ne suffit pas, près de 900 000 personnes étaient dépendantes de la paie de la garde nationale pour vivre.

Témoignage

Victorine Brocher 31 ans, piqueuse en bottines, ambulancière dans la garde nationale

… Fatalement, le pain vint à manquer. Les mairies commencèrent à rationner les sacs de farine …. quelques jours plus tard, ce n’était plus du pain qu’on mangeait, c’était un amas de détritus auquel on donnait ce nom ; dans cette horrible mixture, il y avait des brins de paille, du papier bleu à chandelle, il y avait des malpropretés impossibles, résultat : tout le monde toussait, c’était affreux. Cela faisait pitié d’entendre les vieillards, hommes et femmes courbés en deux, pris d’accès de toux, attendre en grelottant à la porte des boucheries et des boulangeries, des fillettes et des enfants encapuchonnés tant bien que mal, leurs petites mains enfouies dans des châle de laine au crochet mis en croix que leur poitrine, pour se garantir de la froidure, sous la pluie battante, ou les pieds dans la neige , passant ainsi une grande partie de la nuit, dans l’attente de 50grammes de viande de cheval, os compris, par personne…… une foule de choses manquait, entre autres le lait, …. ce n’était pas du lait qu’on nous vendait, c’était une horrible mixture, composée de cervelle de…, je n’ose le dire… de veau disait-on ; mais puisqu’il n’y avait pas de veau ? de cervelle de quoi ou de qui cela pourrait-il bien être ?

Plus tard encore, on vendait un composé d’amidon et de quelque chose… je ne sais quoi; on débitait ce mélange comme du lait pure crème, naturellement; on le payait en raison de sa rareté et de sa qualité. Un jour, mon cher petit se fâcha, il recracha son lait qu’il avait dans la bouche; je remarquai dans le fond de son verre un dépôt d’un blanc laiteux: il y avait de l’amidon et du plâtre, pas une goutte de lait n’était entrée dans cette affreuse composition

Je résolus de changer ma manière de faire, ne voulant pas l’empoisonner avec toutes ces drogues. J’ai fait cuire du gruau et, au lieu de lui couper avec du lait, j’ai acheté une bouteille de vieux vin de Bordeaux: je mettais un tiers de vin dans un verre et j’ajoutais le gruau et du sucre; après quelques jours, il toussait moins, puis je lui donnais un œuf frais à la coque chaque jour, lorsque le prix en était encore possible. Quelques jours plus tard, j’ai dû les payer un franc la pièce; le beurre augmentait terriblement, la dernière livre que j’ai achetée avait coûté six francs (en décembre, il coûta 20 francs), je le conservais religieusement pour la soupe des enfants, j’en avais une livre; quelques jours après il était rance, il piquait à la gorge, j’ai dû le faire cuire. Donc plus de lait, plus d’œufs, plus de beurre. Que fallait-il faire ?

Fin novembre, il faisait si froid que nous étions obligés de laisser les enfants dans leur lit; nous n’avions toujours que du bois vert; lorsque nous voulions faire du feu, la fumée était si épaisse dans les chambres qu’il nous fallait ouvrir portes et fenêtres; cela faisait mal, nous préférions ne pas faire de feu et les laisser couchés; ….

Les mairies au secours des habitant·es

Dans ces circonstances, le rôle des mairies d’arrondissement devient crucial. À partir de décembre, les secours aux pauvres gérés par elles concernent 477 000 personnes. Elles fournissent un logement aux réfugiés qui affluent, d’abord des communes extérieures aux fortifications, puis des quartiers bombardés. Elles assurent l’administration, l’habillement, l’équipement et l’armement des gardes nationaux, ce qui les amène à donner du travail à des milliers de couturières.

Lorsque la nourriture devient la principale préoccupation, les mairies deviennent essentielles, par l’ouverture de boulangeries et boucheries municipales, le contrôle du rationnement, la distribution de cartes, la gestion de cantines municipales qui délivrent 190 000 repas par jour ( 25 000 dans le seul XVIIIe).

Les femmes de Paris à l’action

Depuis le 4 septembre, les femmes, surtout les ouvrières, participent activement au mouvement, aux manifestations, aux émeutes. Dans les quartiers populaires, ce sont elles qui gèrent les problèmes de ravitaillement, qui manifestent parfois devant les mairies, quand il manque de pain ou que les denrées sont immangeables..

Dès le début du siège, de nombreuses organisations locales se mettent en place, comme le club des citoyennes de Montmartre, l’association civile des citoyennes du VIe, le comité des femmes de la rue d’Assas, et s’ajoutent aux comités et clubs existants, aux structures de restaurants associatifs comme la Marmite qui connaissent une nouvelle dynamique. Ces femmes veulent sortir du rôle assigné aux cantinières, ou aux sociétés de secours charitables qui collectent des fonds pour les blessés et pour aider les familles.

Elles veulent pouvoir soigner, être ambulancières, diriger les ambulances, car ces tâches sont réservées aux hommes et aux sœurs des congrégations ; on leur laisse la confection de la charpie et des bandes de pansements, et exceptionnellement, pour certaines triées sur le volet,on leur permet d’aller encourager les blessés dans les hôpitaux. Dès les premiers jours du siège, une manifestation de 200 à 300 femmes s’est rendue à l’Hôtel de ville, et les déléguées

André Léo, Adèle Esquiros, Louise Michel, Jeanne Alombert, Blanche Lefebvre, Céline Fanfonnot ont réclamé « d’aller sur les remparts pour relever les blessés ; et, s’il se trouvait des lâches, à ramasser leurs fusils et à être soldats à leurs places pour vivre libres ou pour mourir ». Deux jours après, le 24 septembre, il est décidé qu’une citoyenne serait envoyée « à chaque ambulance des remparts, au nombre de 79 ». C’est un début, mais cela ne suffit pas, le 7 octobre, une nouvelle manifestation demande à pouvoir diriger les ambulances. Une ambulance est organisée aux Champs Elysées, des formations sont délivrées par un comité lié à la croix : petit à petit des ambulancières sont affectées à des bataillons de la garde nationale.

D’autres défendent la possibilité pour les femmes qui le souhaitent de pouvoir se battre les armes à la main. En octobre, le Comité des femmes de la rue d’Arras, qui annonce regrouper 1800 adhérentes dans plus de cent comités de quartiers propose de former « une légion armée pour relever les blessés sur le champ de bataille, les soigner dans les ambulances volantes ou fixes et au besoin remplacer les hommes aux remparts ».

L’organisation de la capitulation

Le haut commandement militaire n’a jamais eu confiance dans la garde nationale qu’il ne considérait nullement comme une force militaire sérieuse, sur laquelle il pouvait s’appuyer. Au contraire, il la voyait comme un risque pour l’ordre social. On prête cette phrase à un membre du gouvernement « Quand il y aura par terre dix mille gardes nationaux, l’opinion s’apaisera. » Les espoirs de l’arrivée de l’armée de la Loire levée par Gambetta disparaissent en décembre.

A partir du 5 janvier, les troupes prussiennes commencent à bombarder Paris à raison d’un obus en moyenne toutes les 2 à 3 minutes. Bismarck estimait que 5 à 6 jours de bombardement viendraient à bout de la résistance des Parisien-nes. Ce n’est pas ce qui s’est passé. Après le déplacement des populations, les destructions ont été limitées ; le nombre de morts, de l’ordre de 100 et 250 blessés, bien inférieur à ce qu’il voulait : les pièces pas assez puissantes n’atteignaient que la rive gauche.

Il fallait que le gouvernement trouve autre chose pour faire céder Paris. Il prépare alors une sortie qui a pour objectif la prise du quartier général allemand à Versailles, avec près de 90 000 hommes dont 19 régiments de la garde nationale soit 42 000 hommes. C’est la première bataille dans laquelle la garde nationale est engagée contre un ennemi étranger.

Le 19 janvier, la garde nationale et les mobiles chargent à l’ouest de paris, vers le mont Valérien. Ils prennent le bois de Buzenval, la redoute de Montredout[2], une partie de St cloud, et Garches. Les autres troupes n’avancent pas et l’artillerie n’est pas déployée sur les positions prises. Lorsque les prussiens commencent leur contre-offensive, le général Trochu ordonne la retraite. Plus de 4000 hommes perdent la vie, dont 1500 gardes nationaux.

Les quartiers populaires sont furieux, persuadés que le gouvernement a fait sortir la garde nationale avec l’unique objectif de la sacrifier. Une exigence monte : se débarrasser de ceux qui ont trahi et s’apprêtent à capituler.

Les faiblesses de l’armée prussienne

La proclamation solennelle de l’empire allemand le 18 janvier 1870 dans la galerie des glaces réunifie ceux qui, Badois, Wurtenbourgeois, Bavarois, étaient en guerre quatre ans plus tôt, contre les Prussiens. Elle scelle leur unité sur les victoires remportées sur les français. Pour autant ils ne sont pas aussi puissants qu’ils veulent paraître. La guerre est de plus en plus impopulaire, et l’état-major craint que les Allemands soient saignés à blanc par les armées françaises supérieures en nombre. Cent trente mille hommes remplissent les hôpitaux de campagne, dans certaines unités, les soldats portent des sabots, faute de bottes, on déplore déjà plus de 100 000 morts.

La décision de pilonner Paris à l’aide de 300 pièces d’artillerie lourde n’a pas été prise facilement. Ce bombardement de civil-es, de Paris, le centre de la civilisation de ce siècle, est un acte dépourvu d’héroïsme et d’humanité qui risque d’amener les grandes puissances européennes à renoncer à leur neutralité. Bismarck finit par imposer cette décision à Guillaume Ier, et donc aux militaires, estimant que les intérêts politiques prussiens, après de si grands succès, risquaient d’être mis à mal par l’hésitation à poursuivre l’action contre Paris.

Mais ces faiblesses prussiennes n’ont pas été utilisées à notre avantage !

Victoire de l’armée de Garibaldi à Dijon !

En novembre, Garibaldi, assisté de ses deux fils, Ricciotti et Menotti, a organisé l’Armée des Vosges, au départ de moins de 4000 hommes, en quatre brigades. Elle est composée de gardes nationaux du sud de la France, de corps francs de l’est et du sud-est de la France et de volontaires étrangers, polonais, hongrois, espagnols, américains et italiens.

Le 19 novembre, la brigade de Ricciotti inflige une défaite aux Prussiens du général Werder à Châtillon-sur-Seine.

L’objectif est toujours Dijon, occupée par les prussiens depuis le 31 octobre. Une offensive échoue le 26 novembre. Une bataille est perdue le 18 décembre, mais les prussiens finissent par évacuer la ville le 17 décembre, informés de l’arrivée depuis le nord des troupes régulières françaises.

Les 21, 22 et 23 janvier 1871, Dijon est attaquée par 4 000 Prussiens qui veulent la reprendre : Garibaldi sort victorieux tandis que Ricciotti s’empare d’un drapeau du 61e régiment poméranien. Garibaldi pourra donc offrir à la France le seul drapeau pris à l’ennemi pendant la durée du conflit.

L’émeute du 22 janvier

Le lendemain, alors qu’ont lieu les funérailles des morts de la sortie de Buzenval et Montredout, le gouvernement commence à parler de capitulation et nomme Vinoy en remplacement de Trochu, sa première tâche sera de s’armer contre Paris, contre l’émeute qui gronde, car l’exaspération monte!

Dans la nuit du 21 janvier, Flourens et d’autres détenus sont libérés de la prison de Mazas par une troupe de 75 gardes nationaux. La bourgeoisie s’inquiète de ne pouvoir maitriser la situation, surtout après la publication de l’affiche rouge (voir ci-dessous) qui pouvait indiquer la préparation d’un contre gouvernement.

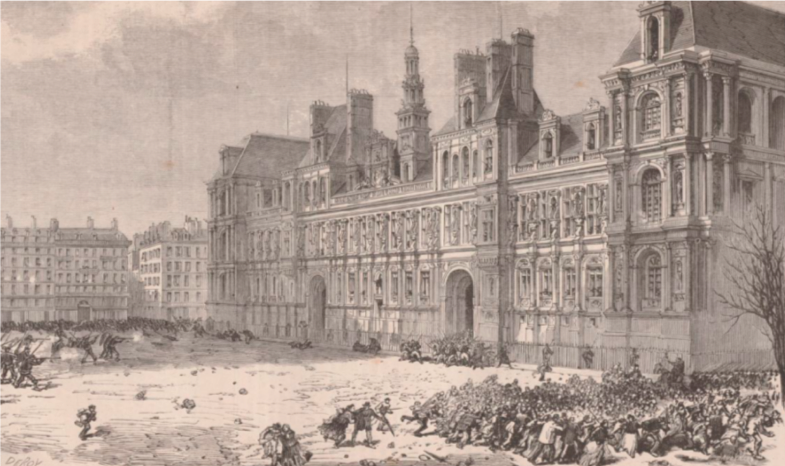

Le 22 janvier, le rassemblement devant l’Hôtel de ville est important sans être massif ; il est possible que le départ de Trochu ait apaisé en partie la colère. Alors qu’une nouvelle colonne de quelques centaines de gardes nationaux arrive sur la place, vers 4 heures, une décharge effroyable partie de l’Hôtel de Ville sème la mort parmi la foule composée aussi de curieux, de femmes, d’enfants. Après cette décharge, les gardes nationaux s’embusquent et, pendant une demi-heure c’est un feu roulant. Puis les tirs cessent, et tout devient silence. Le blanquiste Sapia, l’un des organisateurs de la journée, fait partie des morts.

Le gouvernement affiche immédiatement une proclamation dénonçant « un crime odieux contre la patrie et la république. L’œuvre d’un petit nombre d’hommes servant la cause de l’étranger », supprime les clubs jusqu’à la fin du siège et procède à des dizaines d’arrestations.

L’affiche rouge

Le Comité central des 20 arrondissements, appelé maintenant délégation, maintient son activité, mais se transforme. Les militants de l’Internationale y sont moins présents, alors que l’influence des blanquistes, et d’autres révolutionnaires augmente.

Il placarde sur les murs de Paris une nouvelle affiche rouge, signée de 140 noms, écrite par Gustave Tridon, Édouard Vaillant, Émile Leverdays et Jules Vallès. Le texte dénonce la situation à Paris en ce quatrième mois de siège et ajoute

« Le gouvernement a donné sa mesure ; il nous tue. Le Salut de Paris exige une décision rapide. Le gouvernement ne répond que par la menace aux reproches de l’opinion. Il déclare qu’il maintiendra !’ORDRE, comme Bonaparte avant Sedan. Si les hommes de l’Hôtel de Ville ont encore quelque patriotisme, leur devoir est de se retirer, de laisser le peuple de Paris prendre lui-même le soin de sa délivrance. La Municipalité ou la Commune, de quelque nom qu’on l’appelle, est l’unique salut du Peuple, son seul recours contre la mort... » C’est un appel au remplacement du gouvernement par « la Commune » qui se termine par ces mots : « La population de Paris ne voudra jamais accepter ces misères et cette honte. Elle sait qu’il est temps encore, que des mesures décisives permettront aux travailleurs de vivre, à tous de combattre.

Réquisitionnement général, — Rationnement gratuit, Attaque en masse. La politique, la stratégie, l’administration du 4 septembre continuées de l’Empire, sont jugées. PLACE AU PEUPLE ! PLACE A LA COMMUNE ! »

Le gouvernement va immédiatement engager des poursuites contre les signataires.

Réorganisation et débats dans l’Internationale

L’internationale est composée d’individus, de clubs politiques et de chambres syndicales.

Ces dernières ont du mal à vivre durant le siège. La plupart des activités sont à l’arrêt, à part celles qui sont indispensables à la guerre, les boulangeries, les usines mécaniques et fonderies, les confections d’uniforme et de chaussures, les travaux de terrassement sur les fortifications et les barricades. Nombre de chambres syndicales suspendent les cotisations, donc des secours pécuniaires, des services médicaux, et sont beaucoup moins actives.

Apparait l’idée qu’en tant que groupe l’Internationale doit s’abstenir d’action purement politique, n’a pas à se mêler aux événements incertains qui se répètent et doit se centrer sur le travail de modifications sociales et économiques pour changer la société. Elle illustre la méfiance par rapport aux pratiques blanquistes, qui influencent certaines sections, qui placent la politique avant l’économie. Il est vrai que cette forme qu’a pris l’action politique des dernières semaines, de coups de mains, sous-estime gravement les capacités de résistance du gouvernement bourgeois, et a des conséquences sérieuse pour le mouvement populaire : le risque est que chaque tentative soit perdue .

Des sections se reconstruisent, on discute de la nécessité d’un journal. Une nouvelle ligne de dessine, pour une autre forme d’action politique sur la base d’un programme autour de revendications immédiates et d’un but final. Les premières concernent d’abord la nécessité de la guerre à outrance, le rejet de tout armistice, la mobilisation générale, la réquisition du matériel et des ateliers nécessaires à l’équipement et à la fabrication, transformation et réparation des armes qui seront mis à la disposition des travailleurs, expropriation de tous les objets de première nécessité, suppression des loyers jusqu’à la fin de la guerre.

S’ajoutent également les revendications de l’élection du conseil municipal de Paris, le droit de révocation de tous les mandataires, la suppression du budget des cultes, la suppression de l’enseignement clérical, la suppression de la préfecture de police, la réorganisation de la magistrature sur les bases du suffrage universel, l’abrogation immédiate de toutes les lois portant atteinte au droit de réunion, d’association, à la liberté de la presse.

Enfin, le texte se conclut par un but à échéance plus lointaine :

« Travailleurs des villes et des campagnes… nous ne consentirons point à ce que notre République, la République des OUVRIERS ET DES PAYSANS, serve de marchepied à quelque famille princière, à quelque nouveau César. ….

Ce que nous voulons tous, c’est que chaque commune recouvre son indépendance municipale et se gouverne elle-même au milieu de la France libre.

Nous voulons solidarité pour tous dans le danger comme aux jours d’abondance;

Nous voulons, enfin, la TERRE AU PAYSAN qui la cultive, la mine au mineur qui l’exploite, l’usine à l’ouvrier qui la fait prospérer.

…. La lutte est engagée entre la République et la Monarchie, entre le Socialisme et la Féodalité; il faut vaincre, et, de notre victoire, se dégagera l’émancipation du citoyen, l’affranchissement des Peuples!

Vive la République universelle, démocratique et sociale! »

En débat : la spécificité parisienne

Paris est une ville à part, par sa place politique comme capitale, mais aussi par sa structure sociale.

Depuis le début du siècle, sa population a plus que triplé (la population française croissait de 25 %, passant de 30 à 38 millions). Elle était de 550 000 habitant-es en 1800, de 1 million en 1860, auquel-les se sont ajoutées les 500 000 habitant-es des quartiers au sein des fortifications. La croissance a continué ensuite : au début de la guerre il y a 1 800 000 habitant-es dans la capitale. Deux tiers des parisien-nes de 1870 sont des immigrant-es, venu-es de province, attiré-es par l’expansion économique, des ouvrier-es qualifié-es,qui ont fait leur apprentissage en province et viennent s’accomplir à Paris.

Iels ont rejoint un milieu ouvrier ayant un haut niveau de qualification et de culture (95 % savent lire et écrire soit 15 à 20% de plus que la moyenne nationale), dans lequel l’esprit de corps du métier, la foi en leur valeur sont très forts et parmi lequel l’idée de la possibilité de changements par l’action populaire est bien enracinée.

S’il y a quelques entreprises importantes, comme Cail et Gouin (métallurgie) à Grenelle, de 2000 salarié-es, Lefaucheux (fabrique d’armes) 2000, imprimerie nationale 1000, Godillot (chaussures), Manufacture des Gobelins, abattoirs, etc., seulement 10 % des ouvrier-es travaillent dans la grande industrie. Avant la guerre, à Paris on recense plus de 420 000 ouvrier-es (un quart sont des femmes) et 100 000 entrepreneurs qui travaillent principalement dans la confection, le bâtiment, l’alimentation, l’ameublement.

Cette structure sociale est bouleversée par la guerre et surtout le siège, des dizaines de milliers d’ouvriers sans travail sont allés s’enrôler dans la garde nationale qui finit par être composée de 300 000 membres, la quasi-totalité des hommes qui ne travaillent pas.

La garde nationale va donc unifier rapidement les ouvriers de Paris, les habitant-es des quartiers populaires qui auparavant ne se rencontraient pas ou peu. Elle est en même temps un lieu de travail qui assure le revenu familial, un club politique, un lieu de fraternité masculine. Elle est organisée par quartiers, voire par rues, ses membres habitent dans des îlots urbains limités. Être garde national, c’est appartenir à une communauté qui fait face collectivement à la guerre, aux privations, c’est participer avec calme et détermination à l’héroïque folie qu’est la défense de Paris, totalement isolé du reste du pays à part les informations par pigeons voyageurs et télégraphe.Ces îlots se centralisent autour des mairies qui assurent la gestion des aides indispensables.

Quoique sans travail, les habitant-es sont très affairé-es : on lit les journaux avec avidité, on va au théâtre où l’on voit des pièces de circonstance, on assiste à des conférences, on participe à la vie des clubs, dans les salles de réunion ou les salles de bal, on organise des souscriptions. Une force se dégage de cette mobilisation, de ces forces qui déplacent les montages. On prend l’habitude de s’organiser pour répondre aux besoins quotidiens, seul-es dans son quartier.

Les informations circulent très vite à ce niveau, avec un réseau de commerçants, concierges, commissionnaires qui s’arrête aux limites du quartier. A l‘échelle de la ville, les communications sont plus lentes: le peuple ne dispose pas de télégraphe, ni d’estafettes à cheval, seulement le bouche à oreille. Il faut parfois des heures pour que les informations arrivent dans les quartiers éloignés. Tout cela dessine une originalité et un particularisme de chaque quartier, une unité populaire puissante. En outre, les affrontements entre le peuple ouvrier de Paris et le gouvernement dessinent une coupure de plus en plus nette entre le républicains bourgeois et les aspirations populaires.

Il y a donc bien une spécificité, une particularité : aucune autre ville en France n’est placée dans une situation du même type, mais les parisien-nes s’en apercoivent-iels ?

Notes

[1]A noël un œuf s’achète 2 francs quand la solde quotidienne d’un garde national est de 1,5 francs.

[2]Buzenval et la redoute de Montredout sont situés à l’Ouest de la carte des fortifications de Paris, la petite étoile rouge sous la grosse qui permet de situer le Mont Valérien