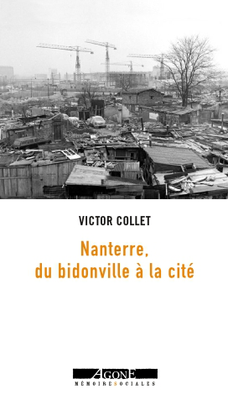

Nanterre, du bidonville à la cité. Extrait du livre de Victor Collet

Victor Collet, Nanterre, du bidonville à la cité, Marseille, Agone, « Mémoires sociales », 2019.

Présentation du livre

Trente années de discours sécuritaires ont consacré un regard dépolitisé, sinon racial, sur les classes populaires. Les supposées « Trente Glorieuses » continuent d’être contées comme une période de progrès social sans équivoque. Trente ans d’habitat provisoire et de gourbis sordides en banlieue, d’asphyxie au charbon et de saturnisme restent largement ignorés. Quant aux années 1968, elles sont ravalées au rang de révolte culturelle et sexuelle. Les années rouges sont souvent méconnues par les militants eux-mêmes, qui préfèrent se souvenir des luttes anticoloniales ou contre la ségrégation outre-Atlantique. Oubliés, les grèves ouvrières et immigrées, l’usine et un parti communiste omniprésents, le christianisme social, l’anti-impérialisme et l’antifascisme, les premiers collectifs de défense contre la surexploitation et le logement indigne des travailleurs et familles immigrés.

De l’époque de la guerre d’Algérie aux années 1980, les bidonvilles de Nanterre symbolisent la condition immigrée en France, de même que le long et difficile chemin qui mène leurs habitants vers les sinistres cités d’urgence et de transit, puis finalement vers la « cité » HLM. De l’entrée des premiers militants chrétiens dans les bidonvilles jusqu’à la naissance des mouvements menés par les immigrés eux-mêmes, en passant par l’engagement des gauchistes de la faculté toute proche, ce livre est une histoire de rencontres et de luttes.

Une grève, un mort : l’apogée crépusculaire des luttes de l’immigration (1973-1975)

Nous, immigrés, travaillons chez Margoline de 7h du matin à 19h. […] La plupart travaillent tout le temps, même les dimanches et les jours fériés. […] Les autres [sont] sans fiche de paie. MAIS NOUS SOMMES OBLIGÉS DE TRAVAILLER CHEZ LUI PARCE QU’ON N’A PAS DE PAPIERS ET QU’EN PLUS IL NOUS CACHE LES PASSEPORTS POUR PAS QU’ON PUISSE CHANGER DE TRAVAIL. MAINTENANT, NOUS DEMANDONS NOS PAPIERS PUBLIQUEMENT. Il y a des ouvriers qui ont 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans de travaux forcés sans papiers chez MARGOLINE.

Dans ces conditions de travail d’esclave, nous réclamons nos droits de travailleur et pour ça, nous décidons de nous mettre en grève le lundi 21 mai, jusqu’à satisfaction de nos revendications.

Les travailleurs immigrés de chez Margoline, 21 mai 1973

Exemplaire ou exceptionnelle ? La grève de Margoline

Le 21 mai 1973, dans une zone industrielle isolée derrière des voies ferrées, éclate la première grève de travailleurs sans papiers en France. Les ripeurs marocains de Margoline, ceux qui déchargent les camions, arrêtent le travail et dénoncent leur condition d’esclave liée à l’irrégularité de leur situation. La grève dépasse pourtant vite la seule carte de travail et la question de la régularisation, se transformant en lutte d’usine plus de sept mois durant. La grève étonne et détonne : en plein durcissement du séjour des étrangers et le tour de vis sécuritaire de l’après 68, elle ouvre un nouveau front.

Margoline est une usine de recyclage de papier. Sur deux sites, Nanterre et Gennevilliers, on ramasse du papier dans des usines (Simca, G.M., etc.), qui est recyclé et revendu sous forme de balles de 100 à 500 kilos. Les manœuvres sont tous étrangers, à l’exception d’un Français. Ils portent et déplacent les balles. Les chauffeurs, tous français ou réguliers, les transportent. La grève, lancée à Nanterre, est rejointe dans la journée par Gennevilliers. Elle déborde d’emblée :

Nous voulons :

1/La carte de travail et la carte de séjour ;

2/La sécurité sociale ;

3/Une paie normale à la date fixée en rapport avec le travail ; la journée de 8h. avec paiement des heures supplémentaires au tarif normal ; paiement des congés et des fiches de paie ;

4/Amélioration des conditions de travail ;

5/Prime de transport.

Les conditions de travail et de logement (une partie des travailleurs sans papiers vit dans l’usine de Nanterre) dignes du XIXe siècle poussent les griefs bien au-delà des seuls papiers. Inscrite dès le départ comme lutte du travail, la révolte suit en fait une litanie de manquements et de problèmes survenus tout au long de l’année, en particulier des accidents, entre le printemps et l’hiver 1972, provoqués par les cadences et la dangerosité des balles de papier, qui sont maniées à mains nues : le 5 mai 1972, un ripeur est arrêté quinze jours pour des contusions à l’épaule, le 18 octobre, à nouveau quinze jours pour traumatisme thoracique après la chute d’une balle sur son dos. Un autre obtient la même semaine six jours d’arrêt non payés pour s’être retourné la main droite après la chute d’une balle. Un troisième obtient « 5 mois et 19 jours d’arrêt » après un « petit doigt sectionné et l’annulaire écrasé » [1].

Rien ne s’ébruite pourtant de la récente usine. Sans histoire ni syndicat, située dans une zone industrielle coupée de tout, elle est gérée de façon familiale et paternaliste par son patron, Margoline, jusqu’à ce que des militants du Comité pour la vie et la défense des travailleurs immigrés, le CDVDTI évoqué au chapitre précédent, se rendent à la sortie de l’usine à la mi-mai 1973. Peu avant, des habitants d’une cité de transit voisine sont venus à la Maison peinte leur rapporter une discussion sur le marché de Nanterre avec des ouvriers de l’usine. Les conditions terribles de travail évoquées se sont confirmées quelques jours plus tard : des militants en grève de la faim rue Ménilmontant à Paris, où les comités Palestine sont investis, en ont aussi entendu parler. Après l’échange devant l’usine, cinq ouvriers de Margoline se rendent à la Maison peinte, expliquent leur situation et convoquent une réunion le lendemain, avec une dizaine d’ouvriers. Le vendredi suivant, ils sont une trentaine. Trois grévistes de Ménilmontant, invités par le CDVDTI, sont présents. Leur récit et leur lien avec la lutte nationale rompent les craintes d’isolement des Margoline, qu’ils assurent de leur solidarité en cas de grève. La grève est décidée pour le lundi.

Ce jour-là, les Margoline se retrouvent à 7 heures du matin à 100 mètres de l’usine. Les chauffeurs, quelques Français et une majorité d’immigrés arabes et européens, qui ne sont pas au courant, sortent de l’usine avec les camions. Les ripeurs les arrêtent et discutent. Tous les chauffeurs, sauf un français, font demi-tour et ramènent les camions à l’usine. Un tract réalisé pendant la réunion est distribué. Tous les ripeurs et les trois trieuses yougoslaves arrêtent le travail.

Le chef de chantier reste conciliant, espérant une reprise du travail avant le retour de son patron, qu’il dit être parti en Italie. Mais l’annonce de la grève s’ébruite sur le site de Gennevilliers, où tous les ouvriers arrêtent le travail. La préfecture est alertée par le Comité de défense et des délégués des grévistes qui se rendent en préfecture. Des récépissés de carte de séjour sont déjà délivrés.

Le 22 mai, les trente-deux ouvriers de Gennevilliers (dont trois Français) décident à l’unanimité d’occuper l’usine. Ils y resteront tout le temps de la grève. À Nanterre, où travaillent environ soixante ouvriers, certains chauffeurs français s’impatientent, d’autres sympathisent. Les ouvriers des deux sites établissent dans la journée des fiches avec leur identité et leurs conditions de travail pour donner une idée précise de la situation à Margoline. Pendant ce temps, les récépissés de séjour continuent à être distribués. Dans la soirée, le chef de chantier accepte de discuter une liste détaillée de revendications, affirmant que le patron signera l’accord le lendemain.

Mais le 23 mai, surpris et excédé à son retour, ce dernier refuse de signer. Les ouvriers reconduisent la grève. Margoline oblige alors un travailleur immigré à sortir son camion. Les grévistes lui barrent le passage et le chauffeur recule sans insister. Le patron téléphone à la préfecture, arguant que les ouvriers cassent les camions. Les CRS se déploient rapidement et embarquent tous les grévistes, intimidant et insultant plusieurs travailleurs. À Gennevilliers, les ouvriers occupent et rédigent un texte de quatorze points exigeant la stricte application de la législation. Margoline, présent à la réunion, est en difficulté, surtout quand les ouvriers apprennent en pleine réunion l’arrestation de vingt-cinq des ouvriers de Nanterre. La libération des interpellés est posée comme préalable à tout accord.

Arrêtés, menés sans ménagement au commissariat, copieusement traités de sales bougnoules « qui ne se lavent pas et n’ont qu’à rester chez eux », les grévistes sont interrogés deux par deux. Ils racontent tous une seule et même chose : leur situation d’esclave. Obligée de les relâcher, la police judiciaire présente même des excuses et promet des poursuites administratives. À ce moment, le scandale vient d’éclater publiquement avec l’intervention de la police. Une conférence de presse a lieu et les pressions se multiplient. […] La CGT, le PCF et la municipalité de Nanterre entrent dans le conflit. Margoline est contraint de négocier avec les grévistes dans la soirée en présence de l’inspection du travail, de membres du CDVDTI, de la CFDT et de la CGT, imposée grâce à sa représentativité nationale. Après plusieurs heures de discussion, un protocole d’accord est adopté [2].

La presse, vite alertée, joue un rôle décisif pour le mouvement. Mais la victoire éclair des Margoline tient avant tout à l’effet de surprise de la grève, aux conditions hors-norme du travail à Margoline, à la réaction de son patron et aux soutiens et délégués syndicaux présents dès le premier jour. L’arrivée de la municipalité, de la CGT et de la presse hâte aussi le dénouement, les autorités voulant visiblement à tout prix empêcher que la grève ne se propage.

L’absence de précédent dans une lutte pour des papiers en usine est en effet une donnée essentielle. La grève à Margoline est loin de passer inaperçue [3] en ce début d’année 1973. Les luttes se multiplient, ici pour les conditions de travail, là contre les crimes racistes. Grèves de la faim et occupations d’église rythment depuis l’automne le passage des circulaires Marcellin-Fontanet, recentrant de façon majeure la lutte autour de la question des papiers. À Paris, d’ailleurs, elle fait vite évoluer les positions des soutiens, notamment maos, et accélère le passage des comités Palestine aux luttes locales et à la création des groupes locaux du Mouvement des travailleurs arabes (MTA) ou des CDVDTI [4]. Car la circulaire interdit de fait la régularisation des étrangers irréguliers déjà présents sur le territoire sous prétexte de lutter contre l’immigration illégale, rendant les irréguliers totalement dépendants des employeurs. En 1968, 82 % des titres de séjour étaient accordés à des étrangers déjà présents sur le territoire, c’est-à-dire, administrativement parlant, irrégulièrement entrés en France. Depuis, les expulsions pour séjour irrégulier se sont multipliées et remplacent durablement celles effectuées pour trouble à l’ordre public et non-respect de la neutralité politique [5]. La première grève de la faim de Saïd et Faïza Bouziri suit ce bouleversement, ainsi que les manifestations à Valence en soutien à d’autres grévistes de la faim en décembre aussi. La grève de la faim, qui s’impose comme un moyen essentiel de pression pour la carte de travail, s’étend à Toulouse, Paris et Marseille entre février et mars 1973, précisément au moment où, à Puteaux, la lutte autour d’un foyer insalubre dans une usine désaffectée de la Fiat conduit à la création du CDVDTI à la Maison peinte. Début mai, cinquante-six grévistes occupent l’église de Ménilmontant.

Dans toute cette agitation, Margoline fait espérer – ou craindre – un nouveau front dans les usines d’une lutte centrée sur les églises, la grève de la faim et les manifestations de ceux que l’on commence à nommer « sans-papiers » [6]. La brochure réalisée par le CDVDTI sur la grève illustre ces qualifications encore en mouvement : en première page, « les luttes des travailleurs immigrés » croisent la grève « des travailleurs étrangers, des “sans-papiers” » avant de redevenir un peu plus loin celle « de travailleurs immigrés hors des organisations reconnues ». Dans l’essor des luttes d’immigrés, en tout cas, la grève fondatrice des Margoline sera vite oubliée, peut-être pour la promptitude de sa résolution, et malgré son retentissement d’alors.

Seul Libération suit quotidiennement la grève. L’Humanité n’en fait mention qu’une fois la municipalité et la CGT entrées en jeu, et dénonce le comité de soutien, « extérieur à l’entreprise » et aux objectifs étrangers « aux véritables intérêts des “travailleurs immigrés” » [7]. Plusieurs revues syndicales comme La Vie nouvelle ou le Journal des intérimaires en lutte traitent de la grève. Les bulletins communistes, eux, mettent logiquement en avant la CGT et l’action des élus locaux, comme dans L’Éveil à Nanterre, ou plus étonnant, ne consacrent aucune ligne à la grève tout en faisant de la publicité pour Margoline comme La Voix populaire à Gennevilliers. Mais c’est surtout la couverture de la grève réalisée par Le Monde qui concentre les critiques du Comité de soutien : un article du 25 mai [8] passe sous silence les griefs du Comité et le quotidien publie dans la foulée une réponse du patron [9], dénoncée pour ses « mensonges » et pour la lenteur à publier un droit de réponse du Comité qui paraît finalement le 28 juin[10].

Si le déclenchement de la grève et son rapide succès peuvent laisser l’image d’une organisation bien huilée, à Nanterre elle n’avait pourtant rien d’évident. C’est le rôle d’interface joué par la Maison peinte qui lui donne une impulsion déterminante et la brochure de soixante pages réalisée par le CDVDTI, Margoline 73 : d’une grève de « sans-papiers » à 7 mois de lutte d’usine [11], fournit d’ailleurs de précieux renseignements. Présents des origines jusqu’à la conclusion du conflit un an plus tard, après toutes les mobilisations nécessaires à l’application concrète de l’accord obtenu, des acteurs comme Bruno Ehrmann facilitent le déclenchement et aident à la tenue de la grève, d’autant qu’ils y interviennent désormais comme délégués syndicaux, pénètrent dans l’usine et peuvent y orienter certaines actions et discussions. Une autre pièce d’archive témoigne du réseau autour des luttes d’immigrés de l’époque : le film documentaire La Grève des ouvriers de Margoline de Jean-Pierre Thorn. Réalisé à partir des trois premiers jours de grève, il poursuit l’œuvre du film-tract popularisé en 1968 visant à rendre publiques les luttes sociales [12]. Les précédentes grèves de travailleurs immigrés, aux Câbles de Lyon (où des membres du PCmlF sont établis) et à Pennaroya [13] (dont la lutte est projetée en mars 1972 à Nanterre [14]), font alors grand bruit dans l’extrême gauche. L’originalité de la grève à Margoline – cet assemblage de revendications de travail et pour des papiers – est certainement aussi à l’origine de la venue si rapide de Jean-Pierre Thorn à Nanterre.

Le film La Grève des ouvriers de Margoline est intéressant à double titre. Comme récit de la grève d’abord, il donne la parole aux Margoline. Entièrement surtitré en français et en arabe, à la manière des tracts bilingues qui fleurissent alors, il débute en établissant une filiation très politique, « gauchiste », autour des violents affrontements du 21 juin 1973. Aux abords de la Mutualité à Paris, la contre-manifestation, l’imposant service d’ordre de la Ligue communiste (trotskiste) et de nombreux groupuscules maos venaient d’attaquer les rangs policiers protégeant le meeting « Halte à l’immigration sauvage », d’Ordre nouveau, faisant plus de quatre-vingts blessés dans les rangs de la police [15]. Dans le film vient ensuite l’explication des circulaires Marcellin-Fontanet et lien entre les propos des travailleurs de Margoline et la lutte en cours contre ces circulaires. Fiches de paies, passeports et contrats à la main, les Margoline détaillent, dans l’usine occupée, le chantage patronal à leur irrégularité, leurs conditions de travail et de logement. Le passage sur l’évacuation de l’usine par la police est agencé autour de photos du massacre du 17 octobre 1961 d’Élie Kagan, symbole de la répression d’État et des travailleurs immigrés, qui doit en fait surtout à l’absence du réalisateur ce jour-là.

Jean-Pierre Thorn rappelle que « le film a été tourné dans de mauvaises conditions – je montais le soir, après le boulot – en 3 jours »[16]. Ces conditions, caractéristiques du cinéma militant de l’après 68, le réalisateur les doit à son engagement maoïste depuis Oser lutter, oser vaincre, tourné à Renault-Flins en 1968. Après avoir fondé une cellule Cinéma et milité avec des membres du futur collectif Cinélutte [17], il crée peu avant la grève de Margoline une section CFDT dans l’usine Altshtom de Saint-Ouen où il s’est établi depuis 1970 [18]. De fait, il a une position et une vision très proches de celles de Bruno Ehrmann, à la fois engagé au CDVDTI et à la CFDT à Solex. Jean-Pierre Thorn vient d’ailleurs d’obtenir un mandat CFDT pour faciliter les luttes de travailleurs immigrés quand la grève des Margoline éclate. Après avoir mis un temps de côté le cinéma, fortement marqué par la lutte à Pennaroya qui lui rappelle les différences de traitement qu’il voit entre ouvriers et OS immigrés à Alsthom, il tourne à Margoline le premier documentaire sur la question des papiers et son premier sur les travailleurs immigrés [19] :

« Le cinéma, je l’avais enterré aussi à cause de la fatigue – du travail à l’usine et au syndicat. […] Pour garder un rapport à l’image, j’avais installé chez moi un labo photo et faisais beaucoup de photos. Jusqu’en 1973 et Margoline, où j’ai tellement été choqué par l’exploitation de la main-d’œuvre immigrée, que j’ai repris la caméra. Margoline, c’était juste à côté d’Alsthom et j’avais gardé un vague lien avec Cinélutte. J’ai été les voir et en 24 heures, ils m’ont trouvé une caméra, une équipe et de la pellicule [20]. »

Arrivée tardive, grève très courte, tournage de scènes additionnelles bien après la grève, les conditions de fabrication du film suivent l’évolution de l’engagement de son auteur, mais aussi de la place des luttes d’immigrés dans l’après 68. À la condition ouvrière, front principal du cinéma de contestation, se greffe l’exploitation particulière des travailleurs immigrés et des luttes dites minoritaires [21]. Celles-ci se cristallisent dans la rencontre de militants venus d’univers différents mais qui travaillent désormais ensemble et souvent hors de l’usine :

« Le film sur Margoline a été beaucoup diffusé par des comités de soutien. […] C’est un peu le prélude de tous les films sur les sans-papiers. […] Par ce film, des liens se sont créés avec des militants du MTA, et je suis resté en contact avec beaucoup d’entre eux, notamment avec les films sur le hip-hop […] avec des avocats du Gisti, de la Cimade, dans la lutte contre la double peine [22] ».

La Grève des ouvriers de Margoline témoigne ainsi de l’autonomie croissante des luttes d’immigrés, avec ses scènes de danse et de fond sonore, ses traductions par les travailleurs eux-mêmes ou par des militants du MTA de Nanterre, comme Chérif Cherfi. Seuls des travailleurs et militants immigrés apparaissent à l’écran, leurs photos couvrant les voix de syndicalistes et soutiens « français ». La distance est évidente avec les premiers films de Mai 68, comme Citroën Nanterre en 68, produit par l’ARC. La posture d’avant-garde a laissé place à une ambition plus pédagogique, dont la création de Cinélutte est justement le symbole en 1973. Deux ans plus tard, La Grève des ouvriers de Margoline est présenté au festival « Vie et lutte des travailleurs immigrés » à Paris. L’ascension culturelle de l’immigration et de l’accès au circuit commercial des films militants se poursuit. Mais le passage du tract filmé à cette nouvelle phase du cinéma militant place le film de Jean-Pierre Thorn dans une position d’entre-deux : politique, il brasse la lutte en usine et celle pour les papiers ; cinématographique, il superpose une production Cinélutte et l’autonomie culturelle d’un côté, mais maintient le film-tract, un montage et une exécution chaotiques, de l’autre. Atypique, située à un moment charnière, cette position doit à l’évidence à celle, hors cadre, de son réalisateur : modèle militant, exemplaire par son établissement, « grand frère » ou compagnon de route à Cinélutte, Jean-Pierre Thorn est alors le seul à « s’imposer comme réalisateur au service d’une cause », pour reprendre la formule de Sébastien Layerle [23].

Quand travailleurs immigrés et soutiens se rencontrent

Quelques semaines après la grève, le nouveau ministre du Travail Georges Gorse concède une circulaire permettant la régularisation des étrangers à condition de présenter un contrat de travail. La séparation entre immigration familiale et de travail trouve un nouvel ancrage législatif. La frontière devient vite tangible entre réguliers et irréguliers. À l’exception des relogements séparés en foyers ou cités de transit, la séparation avait jusque-là peu de sens et ne constituait pas un réel frein à l’action collective ou une vraie division entre populations étrangères. Loin de s’arrêter avec la victoire des Margoline, la fabrique des sans-papiers s’accélère même : le 3 juillet 1974, l’immigration de travailleurs et de leurs familles est provisoirement suspendue [24].

Si la petite grève victorieuse ne change pas la politique nationale d’immigration, le protocole d’accord du 23 mai ne signifie pas non plus la fin du conflit. Faire respecter l’accord, point après point, devient une priorité pour ces travailleurs sans expérience ni appartenance syndicale au départ, tous fraîchement arrivés en France et n’en maîtrisant pas la langue, sans relais militants et politiques dans une ville que plusieurs n’habitent pas. Sortis du silence, ayant découvert les soutiens à Nanterre et les travailleurs de Gennevilliers, et surtout les bénéfices d’une grève victorieuse, les Margoline se réunissent en assemblée hebdomadaire et contrôlent rigoureusement les acquis de la lutte [25]. Les assemblées accueillent jusqu’à une trentaine de personnes, des travailleurs des alentours viennent souvent s’y informer ou observer. Là encore, le CDVDTI est déterminant dans cette vigilance sur les suites de la grève et l’importance accordée aux autres usines. En témoigne la commande peu après de trente montres LIP auprès de l’usine en lutte de Besançon.

Les assemblées font d’ailleurs vite sortir les ouvriers de l’usine. Ils se déplacent auprès d’autres ouvriers sans papiers. Une grève victorieuse est lancée peu après leur venue dans une usine de Nanterre, une rencontre a lieu en décembre à Citroën Nanterre, puis avec les ouvriers d’Igla, de Préblocs et des Câbles de Lyon. Les Margoline échappent au classique isolement de l’après-grève, car ils sont pris tout le mois de juin et début juillet par les démarches en préfecture, l’envoi de délégations à la direction de la population et des migrations [26] et à l’inspection du travail. Ils sont même reçus, en présence de soutiens, par le maire de Nanterre et la Sonacotra pour leur relogement. Ils se rendent aux manifestations parisiennes contre les circulaires Marcellin-Fontanet et racontent leur combat à la Mutualité le 7 juin et à la conférence de presse donnée à l’église de Ménilmontant occupée le 13. Les assemblées continuent, unifient et politisent le groupe, qui se redéploie face aux tentatives du patron de licencier des jeunes travailleurs et de les diviser entre secteurs de production. Chez les chauffeurs, à l’inverse, les « divergences entre Français et Arabes, entre les Arabes eux-mêmes ne seront jamais surmontées » rappelle le CDVDTI. Une grève peu mobilisatrice est lancée en juillet par les chauffeurs, mais se conclut sans engagement et par le renvoi de deux d’entre eux sans grande protestation [27].

À l’inverse, chez les ripeurs, la cohésion contribue à la relance des actions, à commencer par les grèves et préavis de grève pour faire respecter l’accord du 23 mai. C’est en effet seulement en septembre que les régularisations sont acquises. Et le protocole d’accord, lui, n’est entériné qu’après de nouveaux courriers adressés à la préfecture et à l’inspection du travail. La lutte pour les salaires et les conditions de travail emboîte vite le pas, de même que la grève (à 100 %) contre les crimes racistes du 14 septembre.

Le 22 septembre, un ultimatum est lancé à la direction sur les conditions de travail (bleus, gants, vestiaires…), les primes et salaires, et pour le logement en foyers des mal-logés. La grève qui suit le 1er octobre fait céder Margoline après deux heures sauf sur les primes. Le 15 octobre, un nouveau préavis est déposé en l’absence d’application du protocole. Margoline brandit la menace d’une fermeture de l’usine. Début novembre, les paies correspondent cependant aux revendications. Le 12, un préavis de grève est lancé pour le logement et contre la menace de fermeture. Le 2 décembre, un grand méchoui fête la victoire des Margoline à l’usine en présence de nombreux soutiens, de grévistes de Ménilmontant, de Préblocs, du collectif « Locataires de Puteaux en lutte ». Le lendemain, une grève est lancée sur les deux sites. Margoline tente de recourir à des intérimaires, en vain. Le 4, les chauffeurs rejoignent la grève. Le 5, les ripeurs refusent de signer le protocole qui ne répond pas aux revendications des chauffeurs, mais ils reprennent le travail le lendemain après acceptation des chauffeurs. Fin décembre, les salaires ont doublé sur certaines fiches de paie depuis le 21 mai.

En février et mars 1974, le logement fait l’objet d’un nouveau rappel à l’inspection du travail en parallèle d’une grève pour une hausse des salaires et une rotation sur les postes de travail. Cette longue année d’insubordinations se conclura, peu de temps après, par la fermeture de l’usine.

Victorieuse à maintes reprises, la lutte des Margoline a montré la force de l’implantation du réseau de soutien et de son point d’ancrage à la Maison peinte. Dès le départ, la lutte s’intègre à des combats plus larges grâce aux liens étroits avec les militants des comités Palestine, comme Saïd Bouziri, en pointe dans les grèves de la faim qui suit d’ailleurs l’exemple de son jeune frère, Hamza, du comité d’action Citroën-Nanterre et du comité Palestine de l’université. Celui-ci avait lancé, dès 1971, une grève de la faim contre son incarcération après un rassemblement à Citroën contre le licenciement d’un travailleur immigré [28].

Au terme d’un an de lutte, la brochure du Comité de soutien tente de « partager les expériences et les leçons » de la grève victorieuse à Margoline [29]. Bilan autocritique d’inspiration maoïste qui ne dit plus son nom, la brochure redéfinit les liens entre soutiens et travailleurs immigrés. Reconnaissant sa position d’initiateur, le Comité refuse le rôle d’avant-garde et ses excès rhétoriques qui feraient un modèle (théorique) à partir de l’expérience (pratique) de la grève. C’est ce que rappelle aujourd’hui Bruno Ehrmann en entretien : « On a été un petit groupe à susciter la grève de Margoline. […] On avait complètement abandonné l’idée d’avant-garde, […] en disant au contraire : “On est les poils à gratter” de bagarres qui sont pas les nôtres mais que vont organiser les gens. Et ça a été beaucoup plus redoutable que ce qu’on avait nous-mêmes imaginé. » La brochure du Comité ne cherche plus de conclusions définitives mais à « tirer quelques règles », compte tenu du succès de la lutte, pour celles qui se développent en parallèle. La singularité de l’usine facilite le repérage des causes de la grève : le type d’activité de l’entreprise, l’illégalisme complet du patron, la présence d’une seule nationalité, marocaine, ont favorisé l’unité et le rejet du « statut d’esclave » puis la bataille pour l’application et le respect de la loi. Un moment, dit la brochure, de « passage à la légalité capitaliste » mais aussi une lutte « pour la dignité » quand « les parias conquièrent droit de cité ».

Le comité considère que son rôle est essentiel, mais moins dans le déclenchement de la grève que dans « l’écho qu’il peut lui donner, la prise en charge du poids logistique comme la représentation de “la conscience anti-esclavagiste, démocratique et antiraciste des masses françaises” ». Les masses françaises sont donc celles, françaises et immigrées, qui soutiennent la lutte. La séparation entre soutiens et grévistes est claire et les enseignements s’adressent d’ailleurs « essentiellement aux camarades français et immigrés qui sont ou seront amenés à soutenir une lutte des “travailleurs immigrés” “sans papiers” » [30]. Aux soutiens donc.

Le bilan met en avant la lutte pour la régularisation (de mai à septembre) et insiste sur les conditions exceptionnelles de la grève à Margoline. Les résistances et grèves ouvrières du moment l’ont facilitée malgré l’isolement, les conditions très dures et la rétention des passeports. Le réseau du CDVDTI et son ancrage local sont alors essentiels. Mais les leçons du comité confirment surtout le glissement vers l’autonomie des luttes d’immigrés. La variable des origines, dites immigrées, est mêlée à la position (de classe) dans l’entreprise. Au point parfois de la remplacer. Lorsque le comité évoque la coupure entre Français et immigrés et l’absence de solidarité entre chauffeurs et ripeurs, il précise bien la différence de position dans la production, mais il en fait disparaître les « chauffeurs immigrés ayant leurs papiers ». Leur solidarité est comme sous-entendue, naturelle, ce qui revient à faire primer la variable immigrée sur les autres sans l’expliquer ni revenir sur la situation d’immigration, la position antérieure ou actuelle qui faciliterait ou contraindrait cette solidarité. De même, quand le comité détaille la situation à Gennevilliers, il évoque des ripeurs et deux trieuses françaises, mais précise la nationalité des trieuses, « Yougoslaves sans papiers ». On en déduit que l’« immigré » est donc uniquement le travailleur issu d’anciennes colonies ou le non-Européen, marocain en l’occurrence.

Locale, de petite envergure, intégrée aux réseaux locaux et nationaux de l’après 68 fortement marqués à l’extrême gauche, la grève à Margoline n’est plus seulement une grève ouvrière sans être pour autant encore uniquement une lutte de sans-papiers. L’homogénéité des origines et des conditions de travail des ripeurs semble avoir été déterminante dans la solidité du collectif, en plus de l’arrivée récente sur le territoire et le célibat de la majorité des travailleurs. Comme dans de nombreux groupes dominés économiquement, sans accès aux élites ou à des canaux pour se faire entendre, la solidarité organique, le sentiment d’appartenance à une même communauté suppléent le manque de confiance et les très difficiles conditions pour passer à l’action [31]. C’était déjà le cas parmi les pionniers algériens de l’Étoile nord-africaine dans les années 1920 et ça le sera au sein du MTA et de bien des mouvements de « sans » [32]. Exemplaire, la grève des Margoline reste donc aussi exceptionnelle : pour ce syncrétisme, à un moment-clé entre deux périodes qui charrient avec elles autant de modes d’action différents (grève ouvrière et de la faim ; grève du travail et pour des papiers) rarement autant mêlés qu’alors. Elle est le reflet, en miniature, d’une conjoncture qui bascule entre ébullition politique et durcissement pour en finir avec cet après 68.

Le tableau à Margoline est donc paradoxal : une sorte d’apogée crépusculaire des luttes d’immigrés où une lente séparation s’amorce entre, d’un côté, des luttes de « sans », pour des papiers, des luttes culturelles des immigrés à la fin des années 1970, essentiellement défendues par le mouvement social et les associations et, de l’autre, des luttes du travail, de plus en plus syndicales et défensives [33]. Margoline est en trompe-l’œil : la combativité et la réactivité dans l’usine face au durcissement législatif en cours et grâce au réseau de soutien n’effacent pas le grand isolement sur le terrain.

Les activités et les réunions auparavant ouvertes, sont désormais plus officieuses, se tiennent même souvent chez les Ehrmann, au HLM des Provinces-françaises après 1973. Les tentatives de jonction des luttes ne s’effectuent plus au grand jour. Or, le durcissement des conditions de séjour qui a donné naissance à la grève devient de plus en plus visible au-delà de l’usine : chez les jeunes étrangers, en particulier algériens, dans les quartiers. Jusque-là essentiellement dirigées contre les militants politiques, les expulsions de jeunes se multiplient et marquent un profond changement car, en s’élargissant, elles sont de moins en moins défendues par les forces politiques et syndicales, et se retrouvent uniquement liées aux structures moins formelles à proximité de l’antiracisme, des structures solidaires de quartier ou, encore, des luttes de travailleurs immigrés. Les relations des jeunes de Nanterre avec la police révèlent très tôt cette crispation politique et l’élargissement des protestations au quartier. Les drames du début des années 1970, comme celui du petit Hamadi Zane à la cité André-Doucet, avaient permis la rencontre entre groupes de soutien différents. Mais, en 1974, l’ascension continue des tensions redéfinit en profondeur l’action militante jusqu’à la mort d’un jeune ouvrier de vingt-trois ans : Alain Khetib.

Notes

[1] Cdvdti, Margoline 73 : d’une grève de « sans-papiers » à 7 mois de lutte d’usine, Paris, Gilles Tautin, 1974, 60 p.

[2] Ibid., p. 9-13.

[3] Asplan, On bosse ici, on reste ici ! La grève des sans-papiers : une aventure inédite, Paris, La Découverte, 2011.

[4] La contemporaine, Fonds UJCml : F delta res 5/9/1-2.

[5] Asplan, On bosse ici, on reste ici !…, op. cit.

[6] Ibid.

[7] « Margoline : protestation de la C.G.T. après l’intervention de la police », L’Humanité, 25 mai 1973.

[8] « Margouillis à Nanterre », Le Monde, 24-25 mai 1973.

[9] « À propos d’une grève d’immigrés dans une usine de Nanterre », Le Monde, 27 mai 1973.

[10] « À propos de “Margouillis” à Nanterre », Le Monde, 28 juin 1973.

[11] La brochure est éditée par l’imprimerie « mao » Gilles Tautin, du nom du lycéen de 17 ans et membre de l’UJCml, mort noyé en tentant d’échapper aux forces de l’ordre lors des affrontements à Renault-Flins le 10 juin 1968.

[12] Sébastien Layerle, Caméras en lutte en mai 68. « Par ailleurs le cinéma est une arme », Paris, Nouveau Monde, 2008.

[13] Laure Pitti, « Filmer pour mobiliser : l’exemple de Penarroya. Premiers jalons d’une réflexion sur le rôle du cinéma militant dans (et pour) l’histoire des grèves d’ouvriers immigrés durant les années 1970 », Migrances, 2008, no 32.

[14] AE, « La lutte des travailleurs immigrés à Pennaroya », Asti, mars 1972.

[15] Ces événements sont directement à l’origine de la dissolution de la Ligue communiste par le pouvoir. Elle se reformera officiellement comme Ligue communiste révolutionnaire (LCR) en décembre 1974.

[16] « Un cinéma au service du peuple », entretien avec Jean-Pierre Thorn.

[17] Le collectif Cinélutte, créé en 1973, mêle plusieurs groupes évoluant en parallèle : de l’ARC (Atelier de recherche cinématographique) et des États généraux du cinéma français en 1968 (Mireille Abramovici, Jean-Denis Bonan et Richard Copans) ; de l’IDHEC (Institut des hautes études cinématographiques) et plus jeunes (François Dupeyron, Alain Nahum et Guy-Patrick Sainderichin). Sept films de lutte, de court et moyen métrage, y sont réalisés en huit ans, hors des circuits commerciaux.

[18] Il y tournera en 1979, Le Dos au mur, défaite d’une grève ouvrière symbole de la fin des années 68.

[19] Sébastien Layerle, « Un cinéma de lutte pour des gens en lutte. Cinélutte, histoire d’un collectif », in Le Cinéma de Mai 68, vol. 2, p. 12.

[20] « Un cinéma au service du peuple », op. cit.

[21] Sébastien Layerle, « Un cinéma de lutte pour des gens en lutte… », art. cité, p. 10.

[22] « Un cinéma au service du peuple », op. cit.

[23] Sébastien Layerle, « Un cinéma de lutte pour des gens en lutte… », art. cité, p. 3-8.

[24] ASPLAN, On bosse ici, on reste ici !…, op. cit. ; Sylvain Laurens, Hauts fonctionnaires et immigration en France (1962-1981), op. cit., p. 184.

[25] Cdvdti, Margoline 73…, op. cit., p. 16.

[26] Le Monde, 8 juin 1973.

[27] Cdvdti, Margoline 73…, op. cit., p. 18-23.

[28] La contemporaine, Fonds UJCml : F delta res 576 5/9/1, et son récit sept ans plus tard, Fonds Bouziri, La contemporaine : Mfc 214 (1-62).

[29] Cdvdti, Margoline 73…, op. cit., p. 1.

[30] Ibid., p. 48.

[31] Anthony Obershall, Social conflict and social movements, Englewood Cliffs New Jersey, Prentice-Hall, 1973.

[32] Abdellali Hajjat, Éléments pour une sociologie historique du MTA, op. cit., p. 134.

[33] Lilian Mathieu, Les Années 70, un âge d’or des luttes ?, op. cit., p. 107-112.