La révolution cubaine face aux défis de ses propres réalisations. Un point de vue cubain

Dans cet article, Ernesto Teuma, professeur de théorie politique au département de philosophie, d’esthétique et de théorie politique de l’Université des arts-ISA à La Havane, résume les réflexions, et les débats qui ont eu lieu au sein du collectif d’animation de la revue en ligne La Tizza dont il fait partie.

La Tizza est un magazine en ligne cubain indépendant, né en février 2017 de l’initiative d’un groupe de jeunes chercheurs(es) cubain(e)s. Son collectif éditorial n’est en tant que tel affilié à aucune institution officielle. Son objectif est d’animer un mouvement large de pensée critique sur le projet historique de la Révolution cubaine, sa relation avec la reconfiguration économico-sociale du pays, les politiques et les pratiques juridico-institutionnelles de l’État et les sujets politiques et sociaux qui émergent actuellement, ainsi qu’avec ses futurs possibles et nécessaires d’un point de vue socialiste et communiste.

Au cours de ses sept années d’existence, à travers ses éditoriaux et grâce aux contributions des membres de l’équipe éditoriale et de collaborateurs de Cuba et d’autres pays, La Tizza a orienté ses efforts vers l’analyse des causes, des modalités et des conséquences à court et à long terme – et des alternatives possibles – des dynamiques économiques, politiques, culturelles et sociétales générées par la mise en œuvre, pas toujours linéaire et pas toujours réussie, de nouveaux modèles pour le socialisme cubain.

Ce travail s’inscrit dans une étape de transition et de risques élevés pour l’avenir du projet révolutionnaire dans sa capacité à persévérer et à se renouveler sans sacrifier son essence émancipatrice, son exigence de justice et l’égalité, ou son hégémonie politique au sein d’une société plus diversifiée, plus informée et plus exigeante.

***

Le projet de la révolution cubaine et le pouvoir étatique et social qui l’a soutenu et déployé au cours des 65 dernières années sont confrontés à la plus grande crise de leur histoire. Cette crise n’est pas un phénomène exclusivement interne, ou isolé ; elle participe et répond aux multiples crises des sociétés contemporaines, aux crises du modèle civilisationnel mondial dominant, d’une manière d’organiser l’économie, de valoriser l’existence quotidienne, de penser et de vivre la culture et le changement social. Ce que certains appellent la « polycrise » n’est en réalité rien d’autre qu’une phase aiguë du malaise, accompagné de tous les « symptômes morbides », que le capitalisme et l’impérialisme dans leur phase néolibérale ont couvé et déclenché depuis les années 1980.

Pour Cuba, en particulier, ce contexte est lié à une période de transitions et de transformations radicales dans les formes d’organisation du pouvoir révolutionnaire tel qu’il s’est constitué initialement : le processus dit de « mise à jour du modèle économique et social cubain », le transfert de la direction du Parti et de l’État des mains de la « génération historique » aux trois premières générations nées après la victoire de la révolution, l’élaboration d’une nouvelle Constitution et la création d’un nouvel ordre institutionnel, l’introduction à grande échelle des services Internet et, avec eux, l’accès massif aux réseaux sociaux, la crise consécutive à la pandémie de COVID-19 : tous ces éléments ont provoqué une métamorphose de la société cubaine qui la rend quasiment méconnaissable par rapport son état d’il y a peut-être seulement cinq ans.

Comment penser la Révolution aujourd’hui, non seulement comme un événement accompli mais aussi comme un horizon stratégique ? Comment sauvegarder tout ce qui a été accompli et faire avancer un projet plus ambitieux de liberté, de justice, de solidarité et d’égalité effective ?

Pressions internationales

Je voudrais commencer par souligner le poids de l’environnement de restrictions et de contraintes internationales auquel le pouvoir révolutionnaire est confronté, en rappelant – face à un déterminisme rigide qui néglige les alternatives possibles et les décisions concrètes – que l’élément fondamental réside toujours dans la dynamique interne : c’est la « marge de manœuvre », en termes économiques et politiques, qui s’élargit ou se rétrécit en fonction de conditions plus ou moins favorables.

Dans ce scénario mondial complexe, quatre éléments ressortent comme des défis auxquels Cuba n’est pas seule à faire face, bien que deux d’entre eux aient un caractère spécifiquement cubain. Le premier problème, à caractère mondial, est lié au changement climatique, à l’intensification des phénomènes météorologiques extrêmes, en particulier des périodes de sécheresse et de pluie, ainsi qu’à l’élévation du niveau de la mer. Cuba, en tant que petit pays insulaire, se trouve dans une position très vulnérable et dans des conditions économiques précaires qui diminuent sa capacité d’adaptation à ces défis. Faire face au changement climatique, une tâche aujourd’hui assumée par le plan d’État Tarea Vida, constitue une source d’incertitude majeure, et il en aurait été ainsi même dans des conditions économiques plus favorables.

En deuxième lieu, il semble important de souligner les changements dans les subjectivités sociales induits par l’accès de masse aux réseaux sociaux, dont la couverture et le nombre d’utilisateurs ont augmenté dans le monde entier au cours des deux dernières décennies, mais qui sont un phénomène relativement récent à Cuba. Depuis la fin de l’année 2018, avec l’expansion de l’accès à Internet sur les téléphones portables et, par la suite, avec le confinement pendant la pandémie, une culture de réseau beaucoup plus intense a été encouragée. Cette culture a transformé la façon dont nous produisons, consommons et échangeons des informations, celle avec laquelle nous nous exprimons, participons à l’activité politique et sociale, créons des affinités et des relations affectives. Un bon exemple en est l’approfondissement particulier du lien, renforcé comme jamais auparavant, avec la migration et avec les Cubains vivant sous d’autres latitudes,

Un troisième élément général est constitué par les « courants culturels transnationaux », dont je voudrais mentionner deux variantes. L’une est minoritaire, l’autre est beaucoup plus ancrée dans la population. La victoire de Javier Milei, candidat de La Libertad Avanza [La liberté avance], aux élections présidentielles en Argentine a surpris en Amérique latine. L’arme de prédilection de Milei, les réseaux sociaux, lui avait déjà permis de devenir une figure connue dans les micro-espaces et parmi les utilisateurs cubains des réseaux, qui connaissent non seulement Milei, mais aussi l’ensemble du spectre de la droite libertarienne en Amérique latine. Cependant, la présence des libertariens cubains de droite est minime comparée aux racines et à la force, non seulement numérique mais aussi territoriale et politique, du fondamentalisme évangélique. Dans ce qui était en soi une manifestation de la dynamique d’un mouvement social de nature religieuse, un groupe d’églises cubaines a exercé des pressions et montré sa force pendant une grande partie du débat sur la nouvelle Constitution et le code de la famille[1]. La présence de ces courants culturels transnationaux prouve que Cuba n’est pas isolée de ces flux et que les débats à l’intérieur du pays ont cessé de se dérouler dans un espace fermé, ou du moins contrôlé.

Le quatrième et dernier élément a trait au processus actuel de transformation du système international. Ce processus combine le déclin impérial des États-Unis, l’émergence de la Chine en tant que deuxième acteur géopolitique, militaire et économique sur la scène mondiale, et l’expansion des BRICS et de la guerre en Ukraine, autant de facteurs qui ont accéléré les tendances mentionnées plus haut. La nouvelle conjoncture mondiale a ravivé une polémique nécessaire sur la nature et le rôle de l’impérialisme et la dépendance. Le déclin des États-Unis ne signifie pas qu’ils se résignent à perdre progressivement les espaces qu’ils ont conquis, mais plutôt le contraire : plus que jamais, ils sont prêts à utiliser la force, tant coercitive – par le biais de sanctions diplomatiques, économiques, commerciales et financières – que proprement militaire, pour reconquérir ces espaces, en particulier dans une région comme l’Amérique latine et les Caraïbes. Cuba est au centre de cet agenda et de cette volonté de reconquête depuis qu’elle a défié cette puissance impériale en 1959. L’un des résultats directs de cet antagonisme est la façon particulière dont Cuba est contrainte de gérer son insertion économique dans le système international, une insertion entravée par un ensemble de sanctions unilatérales aux effets extraterritoriaux.

Le blocus économique, commercial et financier imposé depuis près de 65 ans par les États-Unis à Cuba a été, et continue d’être, l’élément le plus persistant d’un ensemble d’agressions allant de la guerre bactériologique, des actes de sabotage et du terrorisme d’État aux tentatives d’assassinat, aux opérations psychologiques et au financement de la subversion interne. Ce cadre de sanctions n’a fait que s’approfondir, s’élargir et se préciser dans l’objectif d’étrangler l’économie cubaine et de provoquer toujours plus de troubles et de mécontentement au sein de la population. Selon le rapport de juillet 2023 Informe de Cuba, rapport annuel du ministère cubain des affaires étrangères publié en vertu la résolution 77/7 de l’Assemblée générale des Nations Unies intitulée « Nécessité de mettre fin au blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis d’Amérique à Cuba », pour la seule année allant du 1er mars 2022 au 28 février 2023, le blocus a causé des pertes de l’ordre de 4,867 milliards de dollars – ce qui « représente plus de 405 millions de dollars par mois, plus de 13 millions de dollars par jour, et plus de 555 000 dollars pour chaque heure de blocus » – avec pour conséquence un appauvrissement cumulatif et progressif de l’économie.

À tout cela s’ajoutent le ralentissement et la stagnation de l’économie mondiale, l’inflation globale et la terrible situation de la dette extérieure. L’insertion économique de Cuba dans le système mondial a été fondamentalement médiée par des alignements politiques, que ce soit avec l’Union soviétique et les anciens pays communistes d’Europe de l’Est jusqu’à la fin des années 1980, ou avec les gouvernements progressistes d’Amérique latine pendant une grande partie de la première décennie du 21e siècle. Ainsi, précisément parce que cette insertion a été soumise à la volonté politique de gouvernements partageant les mêmes idées, les liens économiques et les accords de coopération qui en ont résulté ont été extrêmement fragiles, comme ce fut le cas avec les missions médicales cubaines, liquidées par des gouvernements tels que celui de Jair Bolsonaro au Brésil, élu peu après le coup d’État constitutionnel contre le gouvernement progressiste de la présidente Dilma Rousseff.

Le secteur du tourisme, qui est devenu depuis les années 1990 l’un des principaux moteurs de l’économie cubaine, est un autre domaine très vulnérable en termes de viabilité économique dans un monde en mutation.

En ce qui concerne les restrictions et les contraintes auxquelles Cuba est soumise, il convient de rappeler ce que Roberto Regalado a appelé le « triangle des Bermudes » dans lequel le pays navigue, à savoir le fait que son antagonisme fondamental à l’égard de la politique américaine est en grande partie lié à la place de Cuba en Amérique latine et à la force ou à la faiblesse d’un mouvement régional de solidarité avec Cuba qui défie l’impérialisme américain. Pour reprendre les termes de Regalado :

Dans le rapport de force au niveau régional, le changement défavorable aux mouvements populaires, aux forces politiques et socio-politiques et aux gouvernements de gauche et progressistes en Amérique latine aggrave les conditions du développement économique et social de Cuba de deux manières : 1. par l’arrêt des pressions que ces mouvements et forces exerçaient, depuis le gouvernement de leurs pays respectifs, sur le gouvernement des États-Unis en faveur de la normalisation des relations avec Cuba ; 2. par la disparition presque complète des relations de solidarité économique, commerciale, de coopération et de collaboration mutuellement avantageuses que, par l’intermédiaire de leurs gouvernements, ces mouvements et forces avaient établies avec Cuba.[2]

Cette triangulation réduit également une part importante de la marge de manœuvre dont dispose Cuba pour mener à bien ses propres initiatives de transformation.

Changements internes

Ainsi, la société cubaine n’affronte pas cette crise dans un contexte de stabilité interne, mais dans un contexte de changements et de convulsions inimaginables jusqu’à une date relativement récente. Des stratégies de subsistance du début de la « période spéciale » à celles de la sortie de crise, de la « bataille des idées » menée par Fidel – peut-être le dernier grand moment de mobilisation politique à Cuba – au 6e congrès du Parti communiste et à la mise en œuvre de la « mise à jour du modèle économique et social cubain », la société cubaine d’aujourd’hui est, comme le dirait Fernando Martínez Heredia[3], « l’enfant des trente dernières années ».

Ainsi, au cours des dix dernières années, Cuba a connu une succession de réformes qui n’ont pas été menées de manière linéaire, et qui ne peuvent pas non plus être lues de manière linéaire. En réalisant des « réformes » au sein même de la « réforme », les questions et les débats sur ce qu’il faut réformer se sont inévitablement posés. Quel type de socialisme construire ? Comment l’économie devrait-elle fonctionner ? Quelles alternatives institutionnelles devraient être élaborées ? Quelle est la place de la politique si « la principale bataille est l’économie » ? Que signifie la révolution aujourd’hui ? On peut dire que, malgré un meilleur accès à l’information, les débats se sont déroulés dans un contexte marqué pardes lacunes en termes d’information et d’analyse.

Ces manques sont liées, avant tout, à des lacunes dans la connaissance du processus même de l’histoire de la Révolution cubaine. Les analyses superficielles de la révolution sont souvent associées à deux mythes persistants. Tout d’abord, le mythe accumulé sous des couches et des couches de propagande négative qui ont cimenté le préjugé selon lequel, du 1er janvier 1959 à aujourd’hui, l’histoire de Cuba est une séquence sans fin d’erreurs et d’horreurs, une sorte d’enfer sur terre dans lequel l’imposition prétendument arbitraire et forcée du « communisme » a interrompu le développement normal d’une société de bien-être, d’abondance, de paix sociale et de perspectives illimitées de développement. L’autre mythe veut que le processus entamé en janvier 1959 ait non seulement inauguré une ère linéaire et homogène de justice sociale, de développement, de formes nouvelles et véritablement démocratiques de pouvoir populaire, d’indépendance nationale et de solidarité internationale, mais aussi que les conflits internes aient été étrangers à cette époque. Ces deux récits sont faux et ignorent l’histoire réelle de la constitution du pouvoir révolutionnaire et des variations institutionnelles que ce pouvoir a connues en réponse aux changements et aux transformations de la société elle-même. Le fait que cette histoire n’ait pas été systématisée et réfléchie est une lacune importante dans l’expérience vécue par plusieurs générations de Cubains, en particulier à un moment de crise comme celui que nous vivons, lorsqu’il s’agit d’envisager l’avenir de la révolution.

Dans ce qui suit, nous tenterons de réfléchir sur cette conjoncture unique à trois niveaux : la production et la reproduction de la vie ; la superstructure institutionnelle conçue, élaborée et établie pour gérer les conflits de cette société en mutation ; et enfin, les idées, le leadership et le cadre de l’action politique au sein de ce processus.

Reproduction de la vie

Lorsque nous parlons de l’économie cubaine, de la production et de la reproduction de la vie, nous devrions placer au premier plan, comme le fait Michael Lebowitz[4], leproblème de la « pénurie chronique. Pénuries pour les consommateurs, pénuries pour les producteurs ; dans tous les aspects de la vie sous le socialisme réel, il y avait des pénuries. En fait, répondre à la pénurie était un mode de vie »[5].

Les pénuries ont été un problème persistant de l’économie cubaine, associé, d’une part, au type de restrictions et de contraintes que nous avons décrites au début, mais aussi aux limites d’un modèle particulier d’allocation centralisée des ressources, typique des économies socialistes euro-soviétiques. Les caractéristiques générales de ce modèle sont celles d’une économie avec de faibles taux de croissance à moyen terme, une faible introduction des progrès scientifiques, des inefficacités dans la distribution des ressources, des déséquilibres dans l’investissement et une faible productivité.

Cela a imposé des limites à la consommation, qu’elles soient délibérées ou de facto. En effet, l’un des slogans les plus célèbres et les plus répandus du processus de réforme était précisément la création d’un socialisme « prospère et durable » : il s’agissait non seulement de surmonter la condition de pénurie et d’améliorer la consommation, mais aussi de rendre celle-ci durable et stable.

Cependant, la rareté étant une donnée permanente, elle n’est pas un facteur explicatif suffisant pour l’ensemble des dynamiques qui se manifestent. Il faut se concentrer sur les « modulations de la rareté », sur la manière dont la rareté est, pour ainsi dire, « répartie » sur la base d’un « pacte social » donné. C’est précisément là que réside l’une des variations les plus radicales du « nouveau modèle » proposé par rapport au modèle précédent. Dans le « pacte social révolutionnaire », la rareté se présentait comme une forte restriction de la consommation individuelle et de luxe, bien qu’elle prévoyait une garantie minimale et universelle d’accès à certains biens de base, rationnés à travers des mécanismes d’allocation directe comme le « livret d’approvisionnement ». Par exemple, un certain niveau de consommation en termes de nourriture faisait partie des attentes, mais il était plus difficile – et dans certains cas impossible – d’obtenir certains biens tels que des vêtements, des chaussures, des appareils ménagers ou des voitures, ou de bénéficier de services d’entretien et de réparation des logements, même si l’on était propriétaire de son logement.

Toutefois, ce pacte social comprenait un ensemble de services sociaux universels dont l’accès était gratuit ou fortement subventionné : santé publique, éducation, culture et loisirs, sports. Des niveaux élevés de sécurité publique ont également été atteints. D’un autre côté, la garantie du plein emploi a coexisté avec une attitude généralisée de laxisme dans le contrôle et la discipline de la main-d’œuvre. L’emploi et la consommation, mais aussi la vie sociale dans son ensemble, se déroulaient à l’intérieur du circuit étatique, de ses institutions, de ses établissements et de ses entreprises. Cependant, au cours de la période qui a débuté avec la « période spéciale » des années 1990, ce pacte social, bien que maintenu dans ses grandes lignes, a commencé à s’estomper dans la pratique en raison des difficultés liées au maintien de ce vaste réseau de garanties universelles dans les nouvelles conditions d’isolement, de blocus et d’efficacité économique insuffisante.

La crise du modèle précédent, combinée à des catastrophes naturelles telles que les ouragans Ike et Paloma, à l’impact de la crise financière de 2008 et au début de l’inversion du premier cycle progressiste en Amérique latine à la fin de la première décennie du nouveau millénaire, a suscité un grand débat sur ses insuffisances, de sorte que dans le discours de ces années on peut observer un changement d’accent, les réformes économiques devenant l’élément fondamental.

Que proposait le nouveau modèle ? L’objectif consistait à réduire ce noyau rationné de garanties universelles pour aboutir à une situation où la productivité et la croissance économique garantiraient l’ensemble de ces services sans qu’il soit nécessaire de procéder à une allocation administrative, tout en conservant un régime d’assistance sociale limité et ciblé. Il s’agissait de privilégier la productivité et l’efficacité économique, de réduire la main-d’œuvre « excédentaire » employée par l’État et, en même temps, d’éliminer le schéma d’étatisation totale de l’économie, qui prévalait depuis 1968, en faveur de la dynamisation de l’entreprise publique conçue comme le centre d’une économie qui inclurait les coopératives, les petites et moyennes entreprises privées et les travailleurs indépendants. Ainsi, l’État a pris en charge la gestion de l’économie et de ses moyens fondamentaux, en se débarrassant de ceux considérés comme « non essentiels », tout en réglementant le reste des formes non étatiques.

Les débats « économiques » sur l’autonomie des entreprises, la politique de subventions, les conditions d’emploi et le type d’ajustement qui ont été mis en avant dans les années 1990 reflétaient également le dysfonctionnement théorique et pratique d’un paradigme du socialisme, celui qui s’était effondré en URSS et en Europe de l’Est, et les difficultés à penser une alternative. Jusqu’alors, l’État était considéré comme le centre de la transition, mais que faire dans une situation où, dans la pratique, ces capacités ont été fortement réduites et où la présence de l’État s’est amoindrie ?

La reproduction de la vie ne peut s’arrêter du fait de ce retrait de l’Etat. Les gens cherchent des moyens de satisfaire leurs besoins et de nouveaux circuits autonomes de reproduction de la vie commencent à proliférer. Des circuits se réaffirment et se renforcent qui alimentent tout un espace d’emploi, de consommation et de vie quotidienne et qui deviennent de plus en plus autonomes et distants de l’État. Le secteur privé, avant d’être reconnu à grande échelle par la réforme, existait déjà de manière cachée dans des activités et des mécanismes informels tolérés et, de cette manière, ces espaces d’autonomie se créaient dans le tissu social cubain.

Ce processus d’autonomisation a également eu lieu au niveau des entreprises d’État qui, depuis des années, luttent pour une plus grande autonomie dans la gestion de leurs propres revenus, dans la distribution de leurs salaires et dans la définition de leurs investissements et de leurs bénéfices. Ces entreprises tentent ainsi de conserver une plus grande part de ce qu’elles produisent pour elles-mêmes et pour leur secteur. Cette autonomie entraîne un conflit avec les mécanismes d’allocation centralisés, une contradiction qui n’est pas seulement tranchée en faveur d’entreprises individuelles, mais de secteurs entiers de l’économie et qui modifie la politique d’investissement. Un exemple très clair est le tourisme, présenté au cours de ces décennies comme la force motrice de l’économie, et qui a effectivement réussi à modifier la politique d’investissement du pays en faveur de la construction de nouvelles unités hôtelières, de la croissance et de l’expansion de son infrastructure, ou même de l’introduction de certains avantages pour ses travailleurs, au détriment d’autres secteurs productifs ou dépendants de la dépense publique. La fragmentation du tissu social en de multiples circuits privés, formels ou informels, et la fragmentation du tissu entrepreneurial au profit du sectoriel, constituent ce que Reinaldo Iturriza appelle, dans le cas vénézuélien, une « néolibéralisation de fait », c’est-à-dire un « phénomène directement lié à la perte de capacité de l’Etat à réguler l’économie ». Selon Iturriza :

Deux conclusions préliminaires peuvent être tirées de cette hypothèse : 1) il s’agit d’un phénomène qui se produit malgré la volonté de la direction politique chaviste, indépendamment de la présence d’éléments néolibéraux au sein du gouvernement, qui auraient certainement dû faciliter un tel résultat ; en d’autres termes, il s’agirait de la conséquence de leur défaite dans la sphère économique ; 2) dans un tel contexte, les classes populaires ne se convertissent pas soudainement au néolibéralisme, l’adoptant passivement comme modèle de sociabilité ; néanmoins, elles sont obligées de composer avec la rationalité prédominante, en la reproduisant et en s’y adaptant, mais de manière ambivalente et conflictuelle, non exempte de critiques.[6]

Malgré ce processus d’autonomisation, qui a pris la forme d’une déconnexion vers des formes de vie séparées, individuelles, familiales, différenciées de l’État et de son circuit, la politique sociale de la révolution est restée le noyau dur de la justice, de la capacité de la révolution elle-même à rendre digne la vie quotidienne de la grande majorité. Il y avait un consensus sur la nécessité de préserver dans le socialisme cubain les acquis en matière d’éducation, de santé, de culture, de sécurité sociale et d’assistance sociale. Ce qui n’était pas aussi clair, c’était la manière dont ces éléments étaient liés les uns aux autres ou comment ils pouvaient rester intacts face à l’effet combiné de toutes les transformations.

Au moment de la réforme, la société cubaine était loin d’être la société très égalitaire des années 1980. Mais nous pouvons faire la distinction entre le modèle d’inégalité qui avait été produit au cours de ces vingt années et celui engendré par la dynamique de la réforme elle-même. Des phénomènes de polarisation sociale deviennent visibles comme jamais auparavant au sein de groupes sociaux particuliers. Au sommet, on trouve un secteur lié non seulement à la présence de capitaux transnationaux et d’entreprises mixtes, mais aussi à tout un secteur privé naissant ; au bas de l’échelle, un secteur appauvri, affecté par une pauvreté inégalement répartie en termes de sexe, de race et de territoire. La réduction du circuit étatique et son modèle de distribution plus égalitaire ont eu un impact plus important sur les secteurs marginalisés et racialisés des noirs et des mulâtres qui, à partir des années 1990, sont confrontés à des modèles nouveaux d’inégalité en termes d’opportunités, de revenus, de mobilité sociale et, bien sûr, de territoire, au moment où commençait également à réapparaître cette autre structure profonde de l’histoire cubaine, à savoir l’écart grandissant entre La Havane et le reste des provinces.

L’évolution de la structure de l’emploi est un moment visible de ce modèle d’inégalité. Les « ajustements de la main-d’œuvre pléthorique » et le « processus de disponibilité », qui faisaient également partie de la réforme, impliquaient qu’un nombre considérable de travailleurs du secteur public se tournent vers des formes d’emploi non étatiques. Bien que ce processus n’ait pas été achevé et que le transfert se soit fait plus progressivement, deux transformations importantes ont eu lieu ces dernières années : un tiers de la main-d’œuvre active est employée dans le secteur privé et une partie importante de la population en âge de travailler n’a pas d’emploi formel, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public.

Dans le premier cas, celui de l’emploi dans le secteur privé, on trouve des conditions de travail beaucoup plus strictes et précaires mais avec des salaires plus élevés que dans le secteur public et toujours accompagnées des garanties universelles de la politique sociale, qui assurent dans une certaine mesure les conditions de vie. L’emploi privé n’a pas encore pris forme, mais les conflits futurs dus à l’absence de droits du travail, à son parti pris discriminatoire et à son manque de garanties sont déjà visibles au fur et à mesure qu’il se consolide. Dans le cas de l’emploi informel, sa seule garantie précaire est l’existence autonome du circuit de base – celui de la reproduction simple – que beaucoup préfèrent appeler le circuit de l’économie marginale.

La croissance du secteur privé formel et informel est impensable sans une relation moléculaire avec le marché mondial par le biais de la contrebande d’importations et des transferts de fonds de la diaspora, sans une relation plus poreuse avec le monde extérieur et sans un changement dans les besoins et les aspirations. La culture cubaine, transnationale, est une culture en mouvement. Elle modifie ce que les gens pensent, imaginent, les idées de ce qu’ils veulent pour leur vie dans un va-et-vient de visites, d’appels vidéo, de messages vocaux, de reels Instagram, de publications d’influenceurs, de vêtements, de chaussures, de biens de consommation, de relations. En vertu d’une modification intime des désirs, des rêves et des imaginaires, l’avenir se dessine désormais, dans le meilleur des cas, non pas comme un destin collectif mais comme un choix strictement individuel ou familial. Dans le pire des cas, qui est aussi le plus fréquent, comme un fantasme dont les figurations n’ont d’autre moteur et d’autre ancrage que l’obsession de s’évader… vers n’importe quel ailleurs. Migrer à la première occasion est la réalisation de ce fantasme.

La détérioration du pacte social socialiste et de l’espace commun, qu’il soit syndical, politique, local ou national, entraîne un malaise qui se transforme en une recherche de solutions individuelles. Dans la stratification, l’inégalité, la fragmentation, dans cette plus grande hétérogénéité, il n’y a pas de mécanismes capables de synthétiser l’idée de communauté. Dans cette société et les forces matérielles qui les mobilisent, quelles sont les institutions qui pourraient garantir la stabilité, la représentation, la synthèse et l’accès aux biens essentiels ?

Un nouveau modèle institutionnel en période de changement

Le modèle institutionnel qui régit le pays, du moins dans sa conception, est celui de la Constitution de 2019, approuvée par référendum par 82 % des électeurs. La Constitution elle-même est le résultat à moyen terme du processus initié par la « mise à jour ».

Le modèle institutionnel antérieur était perçu non seulement comme inadapté aux objectifs de la réforme, mais aussi, de manière générale, comme trop en retard par rapport aux changements survenus dans la société cubaine depuis la « période spéciale ». La « déviation » – comme l’a appelée le sociologue Juan Valdés Paz – avait atteint un point critique. En outre, en l’absence de Fidel, il était inévitable de se demander comment construire un ensemble d’institutions capables de remplir les fonctions de représentation, d’écoute sociale, d’arbitrage et de mobilisation que son leadership incontesté, omniprésent et charismatique avait jusqu’alors exercées. Comment structurer un contrepoids à la dynamique de bureaucratisation, tout aussi omniprésente dans le processus cubain ? Comment moderniser et réduire l’appareil d’État et de gouvernement afin de créer une administration publique efficace ?

Dans une large mesure, le processus d’actualisation, que le discours officiel a eu tendance à présenter comme une simple modification de la structure socio-économique, est également un processus de reconfiguration institutionnelle. Dans quel sens ? Nous pourrions affirmer qu’après le débordement vers le social et le politique qui a caractérisé la « bataille des idées », il y a un retour à la politique constituée et à l’État en tant que centre exclusif du processus. L’idée que les institutions gouvernementales et étatiques sont les garantes de la légalité et des processus ordonnés est renforcée, et des efforts intenses sont déployés pour protocoliser et légiférer à tous les niveaux administratifs. L’accent est mis sur la professionnalisation des cadres « décisionnels ». On tend à limiter au maximum les moments d’exception, trop fréquents dans l’histoire de la Révolution, surtout dans les périodes de forte politisation et de mobilisation, au profit de règles et de procédures standardisées. Le juridique a pris d’assaut le politique, comme l’économie avait pris d’assaut le social et semblait ne plus s’en détacher.

Si, avec ces réformes, le secteur privé obtient une reconnaissance et un espace propres (dans les sphères familiale et économique) et que l’État se recompose et redessine ses frontières administratives, un large pan de la sphère sociale est laissé de côté. Cette absence est palpable, par exemple, dans la faible mention du terme société civile dans les documents politiques soumis au débat durant la période, au point de ne pas figurer dans la Constitution, alors que la notion même de société civile occupe désormais une place centrale dans les termes conflictuels du débat politique.

Le débat sur l’autonomie des municipalités est l’une des représentations de ce conflit. La municipalisation est l’une des grandes promesses de ce nouvel ordre institutionnel et présente donc un point de vue privilégié pour observer certaines contradictions, persistantes en termes institutionnels et pertinentes pour l’ensemble de l’expérience.

Depuis sa constitution, le pouvoir révolutionnaire a revêtu une structure hautement centralisée et verticale. Les raisons résident dans l’origine de ce pouvoir dans une organisation politico-militaire, dans l’histoire du pouvoir exécutif et dans les formes de la gestion de la crise, et, enfin, dans la conception elle-même de ce pouvoir. Cette centralisation, typique des années 1960 et qui s’est poursuivie jusqu’au début des années 1970, a influencé au moins deux aspects : d’une part, la culture politique et la perception de soi des fonctionnaires cubains, leur développement professionnel, la place du local par rapport à ce qui vient « d’en haut », et les relations avec les échelons subordonnés. D’autre part, même lorsque des structures décentralisées ont commencé à être créées à partir des années 1970, le centralisme a pesé lourdement sur la dynamique des institutions. Les entités locales ne disposaient toujours pas de prérogatives suffisantes pour gérer de manière globale leurs territoires respectifs.

Dans le contexte actuel, une réforme globale dans le sens de la décentralisation de l’État sans une déconcentration effective de ses ressources créerait des surcharges au niveau territorial et renforcerait le modèle d’inégalité actuel. D’autre part, dans la nouvelle conception, le rôle des assemblées ou des organes collégiaux en tant que forme politique a été affaibli au profit de la reconstitution de toute une ligne de pouvoir exécutif, avec la réapparition de la figure du premier ministre et des gouverneurs de province, qui ont remplacé les organes d’assemblée à ce niveau. L’expérience de la pandémie a accentué cette ligne de renforcement de l’exécutif.

Le niveau de la commune se présente de manière directe comme une synthèse de ces trois contradictions. L’une des modalités de cette lutte se manifeste dans la distribution des ressources, une dimension fondamentale de son fonctionnement. Il existe une forte tendance à distribuer les ressources rares à travers des canaux hautement centralisés, concentrés et dépendant du pouvoir exécutif : carburant, nourriture, etc. Le problème est de savoir comment ces priorités sont décidées, comment la société est impliquée dans leur définition. Outre le déficit fonctionnel, et la question de savoir comment ces priorités fonctionnent et si elles fonctionnent, le problème qui se pose est celui d’un déficit dans leur élaboration démocratique, en d’autres termes de la façon de décider collectivement de la gestion des biens communs.

Le problème du leadership éthico-politique

Au début de la réforme, on constatait déjà une érosion des organisations sociales et de masse, ce qui a été reconnu dès la première conférence du Parti communiste cubain en 2012. À cette époque, il était reconnu que les mécanismes internes de ces organisations devenaient de plus en plus limités et n’étaient plus aussi efficaces pour mobiliser et impliquer de larges pans de la société de la même manière qu’auparavant. Bien que dans son discours et sa projection, la réforme ait été présentée comme « économique et sociale », elle portait implicitement un projet de refondation politique de l’État et de ses capacités de manœuvre et de fonctionnement.

Ce projet de refondation politique était structuré autour d’un paradigme de normativité et de stabilité. Les dernières années n’en ont pas apporté la démonstration. Un problème central de la politique révolutionnaire est que, ayant déplacé son attention vers les institutions constituées, elle s’est trouvée submergée par les conflits issus de ce tourbillon de perturbations et de transformations. Elle a ainsi négligé sa capacité à réagir et à intervenir dans les moments d’exception et de crise. C’est précisément lors de ces moments fluides et créatifs de la politique que les qualités du leadership, sa capacité à faire preuve d’audace et de trouver des solutions, s’avèrent décisives.

Le malaise social engendré par les conditions économiques défavorables, les déficiences institutionnelles, l’anomie et l’aliénation par rapport à la structure institutionnelle du projet révolutionnaire (le Parti, l’État, le Gouvernement) sont illustrés par l’expression très courante par laquelle de larges pans de la société se réfèrent à « eux » – c’est-à-dire aux dirigeants du Parti, de l’État, du Gouvernement – comme à un corps politique à la fois indiscernable et confus. Ce malaise a été et continue d’être la source d’une re-politisation accélérée de secteurs non négligeables, actifs ou cooptés par un agenda anti-gouvernemental dans ses différentes modalités.

On ne trouve pas de leaders locaux ou territoriaux capables de reconstruire un consensus, d’exiger une responsabilité effective ou de se mobiliser dans la recherche de solutions, des leaders capables de faire face aux nombreux conflits latents ou ouverts, provoqués par leurs propres erreurs, catalysés par des agendas médiatiques hostiles et des opérations de services de renseignement étrangers. En l’absence d’un tel leadership, les leaders alternatifs et antigouvernementaux prolifèrent et deviennent les moteurs du mécontentement. Lorsque la politisation n’est pas de nature révolutionnaire, la désaffiliation et les réactions extrêmes sont monnaie courante.

La pandémie de COVID-19, tel un grand accélérateur, a placé le pays dans une situation limite et a modifié les scénarios probables d’évolution de la société en provoquant une nouvelle crise dans laquelle tous les éléments décrits ci-dessus ont émergé avec force. La gravité de la situation sanitaire a limité les solutions possibles et généré un état d’incertitude généralisé au moment du pic pandémique. Les manifestations de masse du 11 juillet 2021 ont été une conséquence directe de cette situation limite et un avertissement en termes d’érosion de l’hégémonie des forces révolutionnaires et de leur leadership.

Lorsque je parle de leadership, je ne me réfère pas à l’existence d’une personne particulière qui exerce les fonctions de leader, mais à l’unité d’objectif et d’action, à un horizon partagé, à des croyances communes, à une certaine lecture et à un diagnostic du contexte, à un récit historique et à une perspective de l’avenir immédiat qui sont synthétisés dans une pratique politique et qui appellent à la mobilisation et disposent des mécanismes pour la mener à bien de manière large et soutenue. Pour cela, le pouvoir révolutionnaire et sa base sociale disposait de sources de légitimité, qui ont été modifiées au cours de la dernière décennie.

Lorsqu’il s’agit d’exercer son leadership, l’équipe qui tient aujourd’hui les rênes de l’État et du gouvernement ne peut s’appuyer sur une source de légitimité qui, jusqu’alors, avait été déterminante dans le processus, une légitimité que Juan Valdés Paz a qualifiée d’ « historique ». Historique dans le sens où elle émane de l’expérience reconnue dans la gestion du gouvernement et de l’État qui fut celle de la première génération dirigée par Fidel Castro et, de très près – en tant que successeur désigné – par Raúl Castro. Avec le transfert générationnel qui s’est accompli dans les plus hautes sphères du pouvoir révolutionnaire, cette source est en train de se dissoudre.

Les nouvelles sources de légitimité dont pourrait disposer l’actuelle équipe gouvernementale dirigée par le président Miguel Díaz-Canel sont au nombre de trois : a) sa capacité à maintenir, élargir et rendre efficace la politique sociale de la révolution ; b) sa capacité à légiférer, à appliquer la loi et à agir dans le cadre juridique établi par la Constitution ; c) sa capacité à s’articuler et à s’unifier politiquement par le biais du consensus et à le faire avec d’autres mécanismes, différents des mécanismes habituels. Ces trois sources sont aujourd’hui en pleine crise, et s’avèrent extrêmement complexes à exploiter et à équilibrer.

L’évolution du consensus se manifeste, par exemple, dans les comportements électoraux différenciés lors des scrutins de 2022 et 2023, que ce soit pour les élections municipales ou nationales ou pour le référendum sur le code de la famille. On constate un glissement notable d’une approbation quasi unanime, reflétée par des taux de votes positifs supérieurs à 90 % dans tous les cas, à des taux qui, bien que toujours majoritaires, ont été exceptionnellement réduits. Cela indique également la transition vers un consensus beaucoup plus passif, non seulement en termes électoraux, mais aussi en termes de participation aux différents organes collectifs et d’assemblée, aux organisations sociales et de masse et, en général, à la vie publique. Bien qu’il soit encore possible de percevoir des moments de consensus actif et de plus grande participation dans la consultation populaire pour l’élaboration de certains textes juridiques (la Constitution, le code de la famille lui-même), cela n’a pas été le cas pour tous les actes législatifs importants adoptés récemment, ni pour la proposition et la mise en œuvre de mesures visant à faire face à la crise économique. D’une manière générale, on constate un net recul des moments de participation plus larges ou plus limités et locaux.

La diffusion des réseaux a élargi et modifié les espaces de discussion publique. La manière dont les intérêts sont élaborés et diffusés a généré des stratégies de mobilisation déjà anciennes dans le reste du monde, mais nouvelles à Cuba, où les réseaux sont devenus le théâtre de violentes confrontations idéologiques, qui se sont intensifiées et diffusées dans la rue et dans les foyers. Cela dit, du point de vue de la politique comprise comme exigence de se mobiliser en personne et pas seulement de laisser un commentaire, l’effet cumulatif des réseaux a été plus cathartique que mobilisateur, et plus dissolvant que rassembleur.

En fait, il est possible de comprendre les dernières années à partir de ce chevauchement et de ce potentiel de mobilisation virtuelle/réelle dans la vie quotidienne. Dans les files d’attente, mais aussi dans d’autres formes de mobilisation comme les groupes d’achat et de vente sur WhatsApp, sur Facebook, sur Telegram, on pouvait trouver « une multitude, en somme, répartie dans tout le pays, simultanément, avec une régularité quotidienne et une intensité micro-locale et groupale considérable ». [7] L’effervescence du social et de ses conflits est là, la question est de savoir comment elle s’exprime et comment elle prend forme à travers « des médiations institutionnelles et symboliques qui canalisent et, simultanément, contiennent les aspirations et les frustrations des gens ».[8]

Comment accroître la représentation, la participation et le débat sur les biens communs et comment canaliser formellement et efficacement les conflits dans une direction émancipatrice ? Ce que la dynamique de ces dernières années a révélé, c’est l’émergence de plus en plus ouverte des conflits. Les conflits se produisent à tous les niveaux et nécessitent des mécanismes d’arbitrage capables de les régler sans confrontation violente ou destructrice. Cette capacité d’arbitrage dépend en grande partie de la légitimité et du consensus autour de la force chargée d’intervenir. Au sein de l’État, lorsque les contradictions étaient canalisées dans le cadre institutionnel et à travers la classe politique, Fidel, puis Raúl, ont joué le rôle d’arbitres et ont préservé l’unité de l’ensemble. L’apparition de situations de conflit ouvert et explicite au sein de la direction du parti, de l’État et du gouvernement serait sans précédent à Cuba, mais on ne peut exclure la possibilité qu’elle se matérialise si ces contradictions deviennent plus ouvertes et plus directes, en raison de la crise elle-même. En effet, celle-ci met en jeu la survie de secteurs et de branches de l’économie qui luttent pour redistribuer les ressources économiques en leur faveur, ou en vertu de visions alternatives. Ce processus conduit à de vifs désaccords sur les moyens de sortir de la crise. C’est ainsi, comme une tentative d’exorciser ces angoisses, qu’il faut lire les appels constants à l’unité qui ont donné le ton depuis l’intervention de Raúl Castro le 1er janvier 2024. Quels mécanismes mettre en place pour y parvenir ? De quel type d’unité parle-t-on ?

Un nouveau type d’arbitrage « du social » devient nécessaire, car si quelque chose est devenu visible à Cuba ces dernières années, c’est la protestation : la manifestation publique et autonome du mécontentement, même en l’absence de réglementation et de cadre de régulation, à travers des mobilisations de différents types et à différentes échelles. Elles ont commencé en mai 2019 avec une marche convoquée par un secteur de l’activisme LGBTQI+ et, depuis lors, nous pouvons mentionner le sit-in du 27 novembre 2020 devant le ministère de la Culture, la mobilisation dite de La Tángana[9] dans le parc Trillo, les manifestations du 11 juillet mentionnées auparavant, le sit-in des foulards rouges et un nombre considérable de micro-manifestations d’orientations politiques diverses, jusqu’aux plus récentes, qui ont eu lieu en mars à Santiago de Cuba. Elles se caractérisent par le fait qu’elles ont été organisées en dehors des directives de l’État, qui y a toujours répondu sous la bannière de la « tranquillité et de l’ordre ». L’occupation de l’espace public, qui était jusqu’à présent l’initiative et l’œuvre exclusives de la politique révolutionnaire traditionnelle, est devenue un territoire contesté supplémentaire. Comment métaboliser ce fait social qu’est la protestation, non seulement comme un droit, mais aussi comme un mécanisme d’élargissement de la participation et de redécouverte, par exemple, de la pression sociale ?

L’émergence de la protestation rend visibles les lignes de conflit que nous avons décrites : la contradiction au sein du secteur privé entre les travailleurs surexploités et les propriétaires, les contradictions entre les habitants d’un territoire et leurs autorités élues et non élues, les conflits au sein des entreprises d’État, les manifestations féministes contre la violence de genre et bien d’autres encore. La protestation, en reflétant un malaise, défie notre capacité à la transformer en un mécanisme de repolitisation et de revendication du socialisme cubain, de nouvelles formes de communauté. Ces formes de protestation sont peut-être en déclin, mais cela ne signifie pas que l’État est revenu occuper ce vide, ni qu’il a récupéré ses médiations et ses capacités d’intégration antérieures aux protestations. Une lecture antérieure à cette dynamique de contestation, plus visible entre 2020 et 2022, peut éclairer ce qui se cache derrière ce calme : l’existence, comme l’a répété à plusieurs reprises Fernando Martínez Heredia, d’une frange culturelle déconnectée de la Révolution et présente depuis les années 1990.

Cette déconnexion n’opère pas seulement au niveau des circuits matériels ou des mécanismes institutionnels, elle agit également en termes symboliques et politiques. Il s’agit d’une frange dans laquelle se sont développés les cadres apparemment apolitiques de la religion, de la musique urbaine ou de l’entreprenariat, certaines solutions et visions du social et de ses tensions. Lorsque ces espaces ont été repolitisés – ce qui est devenu évident le 11 juillet – ils ont été canalisés principalement par des slogans et des directives et, en général, par le leadership idéologique et politique des secteurs de droite, qui dérivaient leurs positions d’un sens commun qui proliférait spontanément et était alimenté par des visions de la société antagonistes au projet de la révolution.

Il s’agit, en d’autres termes, de figures qui élaborent des systèmes de croyance, des certitudes, des idées mobilisatrices, et qui trouvent un point d’ancrage dans la société face à l’incapacité du discours bureaucratique usé à résonner ou à se connecter à ces conflits, à ces contradictions, à cette réalité. Ce sont des discours mobilisés par des médias dits indépendants : youtubeurs, influenceurs sur les réseaux sociaux, qui n’ont pas toujours des connotations explicitement politiques, mais qui modifient progressivement le sens commun au point de rendre impensables certaines solutions, propositions et politiques révolutionnaires et qui, de cette manière, en viennent à normaliser et à renforcer un type de vie déconnecté et totalement séparé et étranger au projet de la révolution. Mais ce sont aussi les modes de vie et les expériences dans lesquels ces discours, et pas d’autres, ou peut-être en l’absence d’autres, ont un sens. Comment changer ces modes de vie ?

En conclusion

Cuba est aujourd’hui le théâtre d’une querelle sur le sort de la Révolution. Cette querelle est omniprésente et se déroule à un moment de redéfinitions fondamentales, où tout semble être en jeu et – comme on peut le craindre – tel est bien le cas.

Ces nouvelles définitions émaneront des réponses aux questions qui sont sur la table aujourd’hui et qui nous alertent sur de nouveaux problèmes non résolus. Parmi ces problèmes, deux sont les plus urgents et, par conséquent, les plus décisifs : comment repenser le sens de la justice et de l’égalité face à une inégalité et une pauvreté de plus en plus visibles et accablantes, et comment réincarner ce sens sous des formes viables, convaincantes et durables ; comment libérer la participation active et protagoniste du peuple qui les repolitise par des voies révolutionnaires.

Face à ces défis, les solutions policières et administratives sont insuffisantes. L’exercice de la coercition par l’Etat peut suffire à maintenir le pouvoir de coercition – cercle vicieux – mais pourra-t-il renouveler et faire avancer le projet ? Revenir à l’administration totale de la vie et la réintégrer complètement dans le circuit étatique est impensable et irréalisable. « La solution n’est pas policière, elle est politique », pouvait-on lire dans un éditorial de La Tizza à la mi-2021, à la veille des manifestations du 11 juillet. L’éditorial se poursuivait ainsi :

Il n’est plus possible d’amener la police là où doivent être apportés la conscience socialiste, le leadership et l’élément moral révolutionnaire. Le peuple ne peut pas être transformé en spectateur, téléphone portable à la main, absent de la bataille d’idées que Fidel a lancée et qui a été, dans la pratique, abandonnée.

La solution ne peut pas non plus être administrative. La solution ne peut venir que de la mobilisation des masses autour de nouvelles idées, pratiques et discours qui actualisent la Révolution comme un présent vécu sur lequel il vaut la peine de continuer à parier ici et maintenant, mais qui la dotent aussi d’une perspective d’avenir qui fait de ce pari un choix existentiel et pas seulement un espoir pour l’avenir.

La fermeture de cet avenir va de pair avec la privatisation, une fermeture qui, d’une certaine manière, a déjà commencé. Partout, nous voyons émerger des pouvoirs privés et discrétionnaires : dans le monde de l’entreprise – privée et publique -, dans les institutions, dans l’espace domestique. Nous le voyons dans l’accent mis sur le privé qui réduit tout autre type de relation, dans la tendance à vivre à l’intérieur et dans la prolifération des murs, des clôtures et des séparations, dans la peur de la rue et de la rencontre avec l’autre. Nous le voyons dans le rejet de tout ce qui est considéré comme une entrave, un obstacle au privé, à l’individu, à la famille, à l’infra-social. Dans l’expérience cubaine, comme dans de nombreuses expériences de construction socialiste au 20e siècle, l’État était certes la principale forme de communauté, mais autour de lui et sous ses auspices se sont développées de multiples relations qui ont nourri et favorisé une autre façon de vivre. La présence de l’État et sa vocation à réglementer, administrer et contrôler n’ont pas manqué de susciter un malaise et une rébellion compréhensibles, mais aujourd’hui, notre défi est de savoir comment élargir les formes du commun au-delà de l’État, comment poursuivre « une politique du commun ».

Le parti de cette politique a toujours porté le même nom : communiste. Si le pouvoir révolutionnaire parvient à être un lieu d’anticipation de l’avenir, de systématisation des expériences émancipatrices de notre histoire récente et de l’histoire de notre région, d’organisation de la volonté collective de transformation, de consolidation de l’autonomie, de pensée dans la clé du commun, récupérée pour le peuple politique révolutionnaire, d’invention et de création politiques, de synthèse du social, bref, s’il parvient à être capable de libérer les forces du peuple, la révolution cubaine aura une fois de plus réussi à surmonter la crise et à survivre pour faire face à de nouveaux problèmes.

C’est dans ce débat programmatique sur le socialisme cubain, dans la refondation révolutionnaire, dans l’approfondissement démocratique et socialiste du projet social de la révolution cubaine, que les communistes et révolutionnaires cubains pourront se montrer dignes de ce nom.

*

Ernesto Teuma (La Havane, 1995) est diplômé de l’Institut supérieur des relations internationales « Raúl Roa García » (2019). Professeur de théorie politique au département de philosophie, d’esthétique et de théorie politique de l’Université des arts-ISA (La Havane). Membre du collectif éditorial La Tizza. Il est également membre de l’Union des Jeunesses Communistes et du Parti communiste cubain.

L’article qui suit est une version abrégée, révisée et mise à jour par l’auteur de l’essai « La Revolución hoy. Vigencias de las conquistas históricas y desafíos de las conquistas futuras » publié dans le volumen diridé par Atilio A. Borón et alii, Vivir sin tener precio. Presente y futuro de la revolución cubana, Buenos Aires, Marea Editorial, 2023, p. 33-66.

Traduction Contretemps.

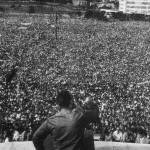

Illustration : Matias Garabedian / Wikimedia Commons

Notes

[1] En septembre 2022, la population cubaine a approuvé à plus de 66% par référendum un nouveau Code de la famille qui légalise le mariage homosexuel, la filiation élargie et la gestation pour autrui, faisant de l’île le pays le plus progressiste en la matière en Amérique latine (NdT).

[2] Roberto Regalado, « El socialismo cubano necesita un debate y un nuevo consenso programático« , La Tizza, 26 juillet 2021.

[3] Fernando Martínez Heredia (1939-2017) était une figure majeure de la pensée marxiste et du débat intellectuel à Cuba. Professeur de philosophie à l’université de la Havane au cours des années 1960, directeur de la mythique revue Pensamiento Critico (1967-1971), il est marginalisé au cours des années 1970 mais retrouve une position institutionnelle à partir des années 1980. On lira son long entretien de 1998 avec Eric Toussaint repris dans Contretemps en novembre 2016 (NdT).

[4] Cf. Michael Lebowitz, Las contradicciones del socialismo real. El dirigente y los dirigidos, Santiago (Chili), Editions LOM, 2018. [Traduction de The contradictions of « real socialism »: the conductor and the conducted, New York, Monthly Review Press, 2012].

[5] Ibid., p. 48, souligné dans l’original.

[6] Reinaldo Iturriza, Un primer balance general de la etapa post-Chávez (segunda parte y final), La Tizza, 11 février 2022.

[7] Leyner Javier Ortiz Betancourt, « Las masas en julio », La Tizza, 11 juillet 2022.

[8] Ibid.

[9] Tumulte ou vacarme en espagnol. Il est fait référence à une manifestation populaire prétendument spontanée de soutien au gouvernement actuel et, à travers lui, à la révolution, à laquelle le président Díaz-Canel et d’autres dirigeants de l’État, du gouvernement et du parti ont fini par se joindre en personne.