Le par(t)i du RDR : un intellectuel collectif dans le champ politique

Le Rassemblement démocratique révolutionnaire (RDR) n’a pas laissé une trace très profonde dans la mémoire collective, ni le souvenir d’une expérience mémorable, du fait de son caractère éphémère et d’une interprétation l’ayant rapidement réduit à un pur et simple « échec ». Raison de plus pour s’y pencher plus attentivement, en compagnie de Bastien Amiel, auteur de La tentation partisane. Engagements intellectuels au seuil de la guerre froide (CNRS éd., 2023).

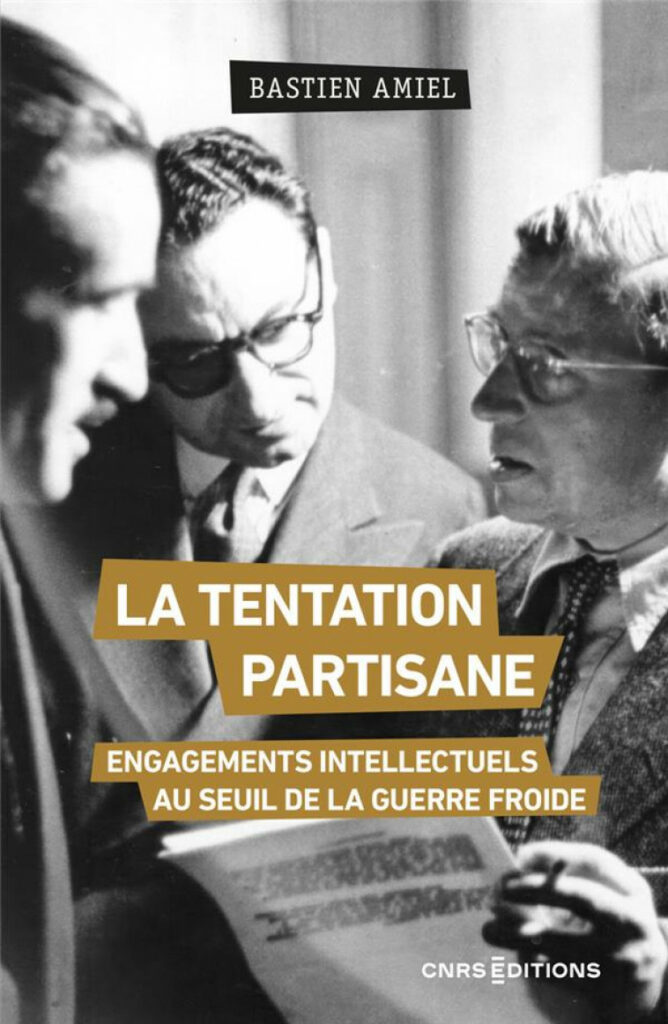

Contretemps (CT) : Sur la couverture du livre, on voit trois hommes, dont l’un est nettement plus connu que les deux autres, au point de les éclipser… Peux-tu nous en dire plus ? Qui représente cette photo ? Quel « moment » capte-t-elle ?

Bastien Amiel (BA) : À vrai dire, je ne connaissais pas cette photographie avant qu’elle ne me soit proposée par la maison d’édition. Elle date du mois d’août 1947, et a été prise à Londres à l’occasion d’un voyage de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir pour présenter Mort sans sépulture et La putain respectueuse. Jean-Paul Sartre est entouré de journalistes dont je n’ai pas encore retrouvé trace, mais j’aime bien ce cliché parce qu’il me semble justement qu’il diffère des représentations habituelles de Sartre. Je ne suis pas dupe du fait qu’il est le seul identifiable, mais pour une fois la couverture n’est pas centrée sur son seul personnage. Il s’agit d’un intellectuel qui travaille et discute de son travail, texte à la main, avec ses interlocuteurs. On est loin, selon moi, des images de l’intellectuelle[1] écrivant à sa table de travail ou du cliché de Sartre « en marche vers le génie », pour reprendre des termes de la biographie d’Annie Cohen-Solal.

CT : Ton livre est centré autour du Rassemblement démocratique révolutionnaire (RDR), un parti fondé dans la seconde moitié des années 1940. « Rassemblement », « Démocratique », « Révolutionnaire » : on se doute que chacun de ces termes n’est pas choisi au hasard…

BA : Il y a en effet, sous les termes choisis pour ce sigle, des prises de position qu’il faut restituer dans leur contexte et qui permettent de saisir la position que les membres du RDR ont voulu occuper dans le champ politique de la fin des années 1940. Cette organisation a été fondée à la fois par des militantes trotskystes, socialistes mais aussi des intellectuelles de gauche non communistes qui entendaient faire exister une position dite neutraliste dans le champ politique français en refusant de choisir entre le bloc atlantique et le camp soviétique. Il a été fondé en février 1948 et s’est progressivement délité, faute d’activité, à partir de l’été 1949. Il aurait compté environ 2 000 membres.

CT : Que veulent-ils exprimer ?

BA : Le terme de « rassemblement », choisi au moment de lancer le RDR en février 1948, peut être compris selon deux logiques. D’abord, en écho à un autre Rassemblement, celui dit du « peuple français », le RPF gaulliste, créé en avril 1947, qui rassemble un certain nombre de membres de la droite républicaine favorables à l’inscription d’un courant gaulliste dans le champ politique. Les prises de position politiques et les dimensions symboliques de la nomenclature partisane doivent en effet être pensées relationnellement et il y a lieu de croire que les membres du RDR entendaient opposer à un RPF déjà très dynamique et « efficace » politiquement un autre « rassemblement », de gauche celui-là.

Ensuite, construire un « rassemblement » interroge sur les modalités pratiques d’organisation et de gestion du collectif. Pour le dire clairement, être un rassemblement aux yeux de ses fondateurs, c’est aussi ne pas être un parti. Il s’agit d’un enjeu de définition qui se joue tout au long des deux années d’existence au sein du RDR et qui donne lieu à des prises de position antagonistes parmi ses membres et dirigeantes. David Rousset, militant trotskiste, journaliste et écrivain, à l’initiative du RDR en 1947, indique d’ailleurs dans les Entretiens sur la politique menés avec Jean-Paul Sartre et Gérard Rosenthal publiés par Gallimard en 1949 que c’est l’une des questions les plus récurrentes qui lui sont alors posées : « pourquoi ne voulez-vous pas être un parti ? ».

Se croisent plusieurs enjeux, toujours d’actualité d’ailleurs, liés aux formes de l’activité politique définies par les membres du RDR. Il faut déjà avoir à l’esprit qu’il y a un enjeu immédiat en 1948 qui consiste à se distinguer de la forme « parti » alors discréditée par l’incapacité des organisations partisanes et des institutions parlementaires à empêcher la guerre et la fin de la République. C’est d’ailleurs un topique récurrent dans le champ politique que de se définir comme « différent des partis » ou « au-dessus des partis » dans le but – sans doute assez illusoire – de transformer les critiques de la forme partisane présentes dans la société en logique d’adhésion pour son propre groupe.

Par ailleurs, un certain nombre de membres du RDR sont issus des tendances de la gauche de la SFIO et certaines entendent y rester et prendre la direction du parti, comme ce fut le cas en 1946. Pour ces dernières, un Rassemblement permet la double adhésion, elles vont faire un usage du RDR dans les luttes internes à la SFIO et ce n’est possible qu’à condition que le RDR soit une organisation moins formelle qu’un parti.

En termes sociologiques, on peut considérer qu’il y a un intérêt objectif, qui n’est pas nécessairement objectivé par ses membres et dirigeantes, qui consiste à maintenir le flou de la définition afin d’échapper aux contraintes d’institution et à plus facilement pouvoir parler au nom du collectif. C’est notamment le cas pour David Rousset qui jouit alors d’une certaine notoriété médiatique et littéraire et plus encore de Jean-Paul Sartre.

CT : Qu’en est-il de « démocratique » ? Le mot est aujourd’hui tellement galvaudé qu’il faut sans doute y revenir…

BA : Dans le terme de « démocratique » est déposée une dimension critique implicite vis-à-vis du PCF : celui-ci est dénoncé par les membres du RDR comme non démocratique dans son fonctionnement mais également du fait de son inféodation à la doctrine dictée par Moscou. En effet, un certain nombre de membres du RDR sont ou ont été d’anciennes militantes communistes dissidentes ou des membres des organisations trotskistes et la question de la démocratie comme modalité interne de fonctionnement des organisations politiques est une prise de position forte et récurrente. Il ne faut d’ailleurs pas la circonscrire à une critique du mode de fonctionnement stalinien du PCF ; beaucoup de membres du RDR sont d’anciennes socialistes et revendiquent une plus grande démocratie à la SFIO également, notamment à cause de l’attitude des parlementaires et des membres du gouvernement SFIO, dont les pratiques et les votes vont à l’encontre des décisions de congrès ou des revendications de la base du parti. Les fondateurs du RDR insistent beaucoup sur l’idée de renouveler le mode de fonctionnement des organisations politiques en laissant à la « base » le soin d’indiquer les directions politiques à suivre, de faire remonter rapidement et efficacement les revendications au centre, etc. Encore une fois, il s’agit là de débats habituels dans les organisations politiques, y compris de nos jours.

CT : Venons-en enfin au troisième terme, « révolutionnaire »…

BA : Il ne faut pas le comprendre séparément du précédent. Les membres du RDR se qualifient plus facilement de « démocrates révolutionnaires » que de « révolutionnaires » tout court. Quoi qu’il en soit, ici aussi il est important d’avoir à l’esprit l’enchevêtrement des logiques parfois distinctes qui peuvent conduire à la revendication d’un tel qualificatif. D’abord, je l’ai dit, il peut être compris selon les logiques de luttes internes pour la définition de la SFIO par ses membres situés les plus à gauche. Par ailleurs, il s’agit pour les militantes de refuser de laisser le monopole de la prétention à produire un discours révolutionnaire au seul PCF ou aux groupes trotskistes concurrents qui se constituent lors des scissions de 1948. Enfin, de manière plus classique, le RDR est une tentative nouvelle, dans la longue histoire de la gauche, de créer un parti qui serait à la fois authentiquement révolutionnaire et capable d’un recrutement de masse. Les membres du RDR, qu’elles soient d’anciennes trotskistes, des membres de la SFIO ou encore venues de la Jeune République ou des inorganisées, espèrent recueillir un grand nombre d’adhésions en proposant une position centrale entre SFIO et PCF qui serait à la fois véritablement révolutionnaire et réellement démocratique.

Enfin, il faut préciser que la conjonction des termes « démocratique » et « révolutionnaire » correspond à la velléité des membres de faire exister une position originale dans le champ politique français de l’époque : celui du refus de prendre position en faveur de l’un ou l’autre des blocs qui s’affrontent. La création du RDR peut être comprise comme une tentative de résister à la dynamique de guerre froide qui est aussi une injonction au positionnement et que les membres refusent, en revendiquant une forme de neutralité qui soit à la fois démocratique et révolutionnaire.

CT : Comment es-tu « tombé » pour la première fois sur l’existence du RDR ? Qu’est-ce qui t’a « attiré » dans cette formation, au point de te pousser à en faire un objet d’étude ?

BA : Comme souvent, c’est un concours de circonstances, de natures différentes, qui m’a amené à travailler sur le RDR. C’est d’abord à Bernard Pudal, qui est devenu ensuite mon directeur de thèse, que je dois la première évocation du RDR. Dans un séminaire de Master qu’il donnait à Nanterre, « Les intellectuels et la politique », il avait évoqué le fait que Sartre ait tenté de constituer un parti. Quelque temps plus tard, Didier Eribon était venu présenter au séminaire général du Groupe d’Analyse Politique, l’ancien laboratoire de science politique de l’Université de Nanterre, son ouvrage D’une révolution conservatrice et de ses effets sur la gauche française. Il y est rapidement question du RDR comme tentative d’engagement concret de la part de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. J’avais donc une vague connaissance de l’existence de ce groupe politique, mais je n’y avais pas porté une attention particulière.

Dans un second temps, c’est une stratégie étudiante qui m’a conduit à me pencher plus précisément sur le Rassemblement. Un camarade m’avait conseillé de rechercher les derniers fonds arrivés à la BDIC (Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, aujourd’hui La Contemporaine, située sur le campus de Nanterre) et de me pencher sur l’un d’eux pour effectuer mon mémoire de Master 2. Je pensais ainsi me garantir une certaine originalité dans l’objet, me former au travail d’archives en participant à inventorier un nouveau fonds, et pouvoir rédiger un mémoire efficacement. Or, précisément à cette époque, le fonds David Rousset est arrivé à la BDIC et je me suis donc lancé dans une recherche sur le RDR. Repenser à cette stratégie me fait d’autant plus sourire aujourd’hui que le RDR est presque absent du fonds Rousset pour des raisons que je tente d’expliquer dans ma thèse et qui tiennent à la production des archives et la reconstruction a posteriori de la cohérence de sa trajectoire intellectuelle. Mais on y trouve par exemple tous les exemplaires du journal La Gauche, publié par le RDR, que j’ai pu consulter sur autorisation et qui sont aujourd’hui disponibles sur le portail Gallica.

CT : Cette quête des sources a-t-elle posé une difficulté particulière ? Quelles ont été tes impressions en consultant les archives pour la première fois ?

BA : Mes premières impressions ont été que j’avais bien mal choisi mon objet et qu’il me faudrait peut-être renoncer ! Franchement, la quête des sources a été très longue et fastidieuse et j’ai plusieurs fois cru que je ne parviendrai pas à accéder à des informations importantes. En fait, il n’existe pas d’archives du RDR en tant que tel, ce qui en dit long sur le degré d’institutionnalisation du collectif, et sur la capacité ou l’intérêt de ses membres à en conserver la mémoire.

J’ai donc constitué des sources archivistiques à partir de différents espaces. D’abord aux Archives nationales avec des fonds comme ceux de l’historien et militant Jean Risacher, de membres du RDR comme Paul Fraisse ou des journaux Combat et Franc-Tireur. Ensuite à la préfecture de police pour les dossiers collectifs et individuels constitués par les Renseignements généraux et leurs versions locales dans différentes archives départementales. Ou encore, comme je l’ai évoqué, à la Contemporaine pour le fonds David Rousset. Enfin, j’ai aussi exploré des espaces d’archives du mouvement social pour rassembler peu à peu les traces de ce Rassemblement (ainsi le Cedias-Musée Social et l’Office Université de recherche Socialiste). Finalement j’ai récupéré, au bout de trois longues années de recherches, un fichier d’adhérentes constitué par Jean Risacher dans le cadre de son travail pour le Maitron.

Par ailleurs, j’ai eu la chance de pouvoir retrouver et de rencontrer une dizaine de membres du RDR encore en vie avec lesquels j’ai effectué des entretiens et qui sont venus donner une dimension plus concrète et vécue à ce collectif. J’ai également pu récupérer auprès d’eux des documents, des cartes de membres, etc. Le plus long a été de constituer une liste de membres la plus complète possible. J’ai effectué des recherches auprès des mairies de naissance de certaines membres, des dictionnaires biographiques, notamment le Maitron qui m’a beaucoup servi.

CT : Tu t’intéresses aux fondateurs et animateurs de ce « rassemblement », mais aussi aux militant(e)s et adhérent(e)s « ordinaires »…

BA : Il y a toujours un risque, quand on travaille sur les partis politiques, à étendre les spécificités des dirigeantes à l’ensemble du groupe. Avec le RDR on redouble ce risque d’un effet de légitimité lié à la présence d’intellectuelles en son sein. Intellectuelles dont l’étude est souvent fonction de la reconnaissance associée à leur nom propre. Je voulais donc éviter à tout prix cette pente. Il m’a d’ailleurs fallu du temps pour que je me résolve à traiter du cas de Sartre et Rousset car je voulais en faire des membres ordinaires, et je les ai longtemps traités comme tels, avant d’accepter de tenir compte du fait que leur degré de notoriété et le volume de capitaux qu’ils détenaient obligeaient à un traitement spécifique…

CT : Comment as-tu procédé ?

BA : J’ai procédé en deux temps pour interroger les militantes. Un traitement statistique d’une base de données d’environ mille adhérentes, qui permet d’en savoir plus sur le genre, l’âge, la profession et le lieu d’habitation ; et puis un travail de prosopographie sur une population plus restreinte.

Il en ressort tout d’abord que les membres du RDR sont majoritairement de jeunes hommes parisiens exerçant des professions intellectuelles. En effet, les femmes ne représentent qu’à peine 12 % des militantes, ce qui correspond au recrutement de la SFIO à l’époque par exemple. L’engagement partisan reste, dans la division sexuée du travail politique, un espace très masculin et cela d’autant plus certainement qu’il est, comme le Rassemblement, plus parisien et plus investi par la petite bourgeoisie intellectuelle. Dès lors, si l’on peut émettre l’hypothèse que les femmes auraient été nombreuses à intégrer le Rassemblement, il est nécessaire de faire le constat que le travail de promotion interne du groupe les a presque systématiquement exclues des instances dirigeantes (Henriette Morel, de la Jeune République, est la seule femme membre du comité directeur, quelques militantes animent des sections locales), de même que des espaces et prises de parole publics (à l’exception de Simone de Beauvoir qui intervient comme sympathisante).

Au sein du RDR, les militantes sont tendanciellement jeunes (35 ans d’âge moyen) et vivent dans de grandes agglomérations françaises (plus de 6 sur 10). Près de 4 militantes sur 10 appartiennent à des catégories de cadres moyennes ou supérieures ; ce sont principalement des institutrices, des enseignantes et des journalistes. L’organisation ne compte que 10 % d’ouvrières et 9 % d’employées ; en comparaison, le PCI compte 23 % d’ouvriers et le PCF en revendique 40 % à cette époque. Ce sont donc à des intellectuelles ordinaires que nous avons à faire. Elles ont souvent des engagements politiques et syndicaux concomitants, à la SFIO, à la CGT ou au SNI. Le recrutement est moins ouvrier que les autres organisations politiques de l’époque, plus jeune aussi, mais surtout plus concentré sur les professions intellectuelles. L’hypothèse que je formule et que j’essaie de développer dans l’ouvrage, c’est que le RDR, porté par des figures intellectuelles jouissant d’une grande notoriété, permet un investissement politique par des membres qui vivent leur profession comme un engagement, notamment du fait de la conjoncture historique qui a tendance à abaisser les frontières symboliques entre champ intellectuel et champ politique.

Dans un deuxième temps, je me suis penché sur un groupe plus restreint d’une centaine de militantes pour lesquelles je suis parvenu à obtenir, notamment grâce à des entretiens ou des notices biographiques, des données plus précises. J’ai alors réalisé une sociobiographie collective du groupe, en interrogeant les trajectoires antérieures, les logiques de socialisation, les dispositions éventuellement actualisées dans le groupe en 1948. C’est un travail de longue haleine qui implique non seulement de reconstituer les trajectoires, mais de comprendre comment ces dernières prennent place dans des contextes historiques spécifiques, que ce soit les groupes politiques fréquentés, les emplois occupés ou les études effectuées. C’est aussi ce qui fait la richesse de cette méthode : on part d’un groupe politique de deux mille adhérentes qui a été actif deux ans, mais pour le comprendre à travers ses militantes, on doit le confronter à l’histoire de la gauche dans l’entre-deux-guerres, à l’histoire du système scolaire, à celle des enjeux intellectuels de la période d’occupation, etc.

Dès lors, je démontre que les membres ont eu accès, souvent pour la première fois dans les trajectoires familiales, à un enseignement post-élémentaire qui leur a permis d’occuper une position intellectuelle. En outre, la socialisation politique des membres est souvent précoce et marquée par des positions minoritaires. Ces dispositions militantes hétérodoxes s’accompagnent d’un certain savoir-faire dans la constitution d’entreprises politiques distinctives. Enfin, j’analyse les professions exercées (journaliste, institutrice, avocats), de même que les entreprises investies (le journal Franc-Tireur, la SFIO, l’Action Socialiste Révolutionnaire, le PCI, la revue Les Temps Modernes), pour comprendre comment le RDR peut être saisi comme une ressource extérieure éventuellement mobilisable dans des luttes internes.

Un autre aspect est particulièrement important dans leurs trajectoires biographiques : la participation à la Résistance. C’est le cas de la majorité des membres, même si cette dernière a pris des formes variées. Ce qui se joue dès lors dans le RDR relève à la fois de la valorisation d’un capital symbolique associé à cette participation et qui, dans la conjoncture, est en voie de dévaluation rapide ; mais aussi de l’actualisation de dispositions acquises dans l’action clandestine, qui se rejouent dans la participation concrète à une organisation politique. Pour le dire autrement, la période de la Résistance et les dispositions acquises par ses membres ont modifié le rapport au politique et aux logiques d’engagement et le RDR constitue l’une des dernières tentatives, une fois de plus infructueuse, de construire une force politique issue de la Résistance.

CT : On l’a compris, ce livre est issu de ta thèse de doctorat. Or, entre une thèse et un livre conçu pour un plus large public, on doit opérer des coupes, renoncer à certains aspects ou en simplifier la présentation… Quel type de réduction et/ou de modification as-tu opéré ?

BA : J’ai supprimé toute la première partie de ma thèse : près de 200 pages de prise de position méthodologique, d’historiographie et surtout de critique des sources. C’est bien sûr toujours frustrant, mais il y a deux logiques à cela. D’abord cela n’intéresse souvent qu’un public restreint et certains passages de cette partie de la thèse sont en fait des « passages obligés » de l’exercice, qui consistent à prendre position dans des controverses ou des tendances contemporaines de la recherche ou de se situer vis-à-vis de telle ou telle approche scientifique. Ensuite, c’est un discours souvent surplombant, qui ne concerne pas directement le RDR mais plutôt les différents types de discours produits à son sujet.

Cela dit, j’ai pris beaucoup de plaisir à faire ce travail, au demeurant indispensable à l’usage réflexif des données historiques et des discours d’actrices et d’institution, notamment parce qu’il m’a permis de me pencher sur les différentes logiques de production de l’archive de soi, telles que j’ai pu les évoquer à propos de David Rousset, sur les logiques de production de l’archive policière ou encore sur les logiques sociales de prise de parole sur soi, que j’ai étudiées y compris dans leurs variations au cours des trajectoires des autrices, dans le cas d’évocation ou non du RDR dans les autobiographies des anciennes membres. Il y a une ou deux réflexions que j’aimerais finaliser, si j’en trouve le temps un jour, sur la place du RDR dans les discours autobiographiques de Jean-Paul Sartre ou sur la manière dont le Rassemblement est mis en scène sous la forme du SRL dans Les Mandarins par Simone de Beauvoir, dans lequel il occupe une certaine place.

Par ailleurs, j’ai clarifié le plan, notamment en coupant dans le texte pour aboutir à des chapitres plus courts et donner plus de dynamique à l’ouvrage et au raisonnement. Enfin j’ai également renoncé à une dernière partie qui s’intéressait aux trajectoires des militantes après le RDR pour comprendre la diffraction de leurs prises de position après leur passage par le Rassemblement.

CT : Depuis notre époque, l’idée de « tentation partisane », qui donne au livre son titre, peut sembler anachronique, périmée. Les partis politiques sont discrédités, en particulier dans la jeunesse, et si tentation politique il y a, elle est désormais rarement « partisane », y compris chez les intellectuels. La place des « intellectuels » a elle-même changé ? Peut-on dire alors que le livre étudie un âge révolu de la vie politique ?

BA : Compte tenu des modifications des pratiques politiques, des enjeux, mais aussi et surtout de l’état des champs politique et intellectuel, le livre étudie, dans une certaine mesure, un âge révolu qui s’apparente à un lendemain de crise, un moment de recomposition et de normalisation du fonctionnement du monde social. Mais c’est le propre de toute recherche en sciences sociales : elle s’intéresse à un objet historique non reproductible, ce qui ne l’empêche pas d’avoir des résonances avec des questions très contemporaines.

Il y a en effet un certain décalage aujourd’hui avec la notion de « tentation partisane » et en même temps je suis d’accord avec l’idée que l’intérêt pour la politique est toujours très présent. On assiste donc à une fluctuation dans l’histoire des formes de l’activité politique légitime. En fait, si on regarde avec précision la configuration de la fin des années 1940, la péremption n’est pas certaine. Il y a en effet à cette époque une grande défiance vis-à-vis de la forme « parti », je l’ai dit. Le champ intellectuel est déjà dans une dynamique d’autonomisation par rapport à la période antérieure et les systèmes d’opposition entre autonomie/hétéronomie, engagement politique/« art pour l’art » sont très rapidement réactivés. Ce sont des constantes de l’histoire du champ, si bien qu’aujourd’hui encore les mêmes questions se posent.

Je me demande si aujourd’hui, mais cela demanderait une étude de terrain approfondie, il n’existe pas un certain relâchement dans les formes d’adhésion et d’engagement des intellectuelles. On trouve en effet bien des positions possibles entre refus systématique des partis et adhésion orthodoxe à la ligne prescrite. Je pense par exemple aux passionnants récits que fait Gloria Steinem de ses participations aux campagnes présidentielles aux États-Unis, de même qu’aux primaires démocrates, dans son livre Actions scandaleuses et rébellions quotidiennes. Elle considère que, pour un temps, il est nécessaire de prendre parti pour la candidate qui sera la plus susceptible de faire advenir ses revendications au sein du parti démocrate puis dans les campagnes présidentielles – ce qui ne l’empêche pas d’être beaucoup plus radicale sur bien des aspects et de continuer un important travail de mobilisation par la suite, en dehors de toute organisation partisane. C’est un peu ce type de phénomène qui a semble-t-il été à l’œuvre dans la campagne menée par Sandrine Rousseau lors des primaires écologistes. Il y a une lutte à mener, pour un temps, et peu importe finalement si elle implique une adhésion ponctuelle dans une organisation partisane, parce qu’elle permettra d’aboutir à rendre publiques des revendications et éventuellement à obtenir des positions de pouvoir ; il sera ensuite possible de continuer ces combats ailleurs, quitte à revenir plus tard. Plus les organisations partisanes vont relâcher leurs structures, plus elles vont permettre ces phénomènes d’aller-retour, y compris de la part des intellectuelles.

Il y a aussi une évolution du champ intellectuel qu’il faut prendre en compte, puisque c’est dans les positions occupées par ces dernières qu’il faut notamment rechercher les logiques d’engagement. On assiste à une désacralisation de la figure de l’intellectuelle du fait de l’accroissement des personnes qui peuvent s’en revendiquer, mais aussi de leur paupérisation relative. Dès lors, pour reprendre l’expression de Marc Joly à propos de La vie intellectuelle en France de Christophe Charle et Laurent Jeanpierre, nous sommes aujourd’hui dans un âge de l’intellectuel collectif, de sorte que l’engagement, s’il ne prend plus appui sur la seule notoriété individuelle associée au nom propre des intellectuelles, est conçu comme une des dimensions relativement normalisées de leur pratique. La question qui se pose à elles c’est « qu’en est-il de leur connaissance des règles du jeu politique » ? Il est nécessaire que les intellectuelles, si elles veulent prétendre à une certaine efficacité, maîtrisent mieux les règles du jeu politique et joue ce jeu, au moins pour un temps. Il s’agit d’éviter les travers de la mobilisation du RDR, qui ont consisté à la coexistence sans entrecroisement de logiques d’engagement militantes et intellectuelles.

CT : Que peut nous apprendre aujourd’hui la brève existence du RDR, généralement dépeinte comme un « échec » ? Au-delà de la reconstitution historique, peut-on tirer des leçons de cette expérience pour les temps actuels ?

BA : D’abord, et j’y insiste beaucoup dans ma conclusion, il est intéressant d’étudier les échecs, que ce soit scientifiquement ou politiquement : ils nous en apprennent toujours beaucoup en creux sur les possibles non advenus et donc sur le monde social tel qu’il se déroule. En outre, je crois beaucoup à la dimension collective et cumulative de la pratique scientifique et il me semble donc que renseigner une telle expérience est effectivement intéressant pour saisir les enjeux de définition des rapports entre intellectuelles et politique.

Finalement, en fonction du point de vue adopté sur un même objet, les logiques de catégorisation en termes de réussite/échec n’ont pas la même pertinence. Si on considère le RDR comme une entreprise constituée dans le but d’occuper des postes au sein du marché électif, il s’agit en effet d’un échec objectif (ses meilleurs résultats électoraux dépassent à peine les 5 % des suffrages, lors des élections cantonales de mars 1949). Cependant, si on adopte une analyse en termes d’histoire sociale des idées politiques, on peut considérer que les intellectuelles membres du RDR sont parvenues à poser les bases d’un courant neutraliste en France qui a connu un succès important à travers d’autres entreprises politiques comme le journal L’Observateur et plus tard le PSU, auxquels des membres du RDR prennent également part.

L’idée, pour moi, est de montrer qu’il y a en 1948 un intérêt pour les intellectuelles à ne pas trop formaliser le RDR comme un parti afin de garder une certaine autonomie, mais que cette institutionnalisation inachevée entraîne une baisse de la dynamique de recrutement et de maintien de la militance dans le groupe. Par ailleurs, avant d’en venir aux leçons plus contemporaines, cela pose la question du décalage entre les pratiques intellectuelles et les pratiques militantes. Il y a chez les intellectuelles membres du RDR une croyance dans la dimension performative de leurs discours, qui est aussi dû aux lacunes de leurs dispositions politiques. Or, se payer de mots est insuffisant à assurer une dynamique partisane. Ce qu’elles parviennent à mettre en place relève plus de l’ « intellectuel collectif », une organisation qui se nourrit des connaissances et pratiques intellectuelles pour porter un discours et une action sur le terrain politique. Et je crois que cette forme est loin d’être caduque, ce que ne démentirait pas, me semble-t-il, une partie de la rédaction de Contretemps…

CT : Ça semble assez plausible, en effet !

BA : En tout cas, ce qui se joue dans le RDR c’est la possibilité de mettre à profit les dispositions et compétences des intellectuelles pour porter des discours et des actions politiques. Or il y a sans doute, autour de cette dimension, encore des pistes à explorer. Que ce soit avec Place Publique, l’Union populaire ou encore le collectif Coudes à coudes, c’est une tendance qui existe, avec plus ou moins de réussite sans doute ; mais ces organisations qui prennent position dans le champ politique à partir de dispositions intellectuelles apportent me semble-t-il des dynamiques intéressantes. Je crois finalement que le RDR ne fournit pas de leçons définitives mais qu’il permet de garder à l’esprit que les pratiques et représentations intellectuelles sont rarement immédiatement transposables politiquement et qu’il faut travailler collectivement à penser des formes d’activité politique renouvelées pour espérer mettre à profit des savoirs produits par les intellectuelles qui seront utiles aux organisations politiques.

Une autre leçon réside dans le danger de ne se focaliser que sur les grandes figures intellectuelles pour espérer transformer les dynamiques politiques à gauche. Je pense notamment ici à mes collègues enseignantes qui ont une connaissance fine du monde social et de l’école en particulier, et dont les savoirs et savoir-faire concernant la jeunesse, ses aspirations, la très grande violence du monde social au sein duquel notre société l’oblige à vivre, seront très précieux aux transformations révolutionnaires à venir.

*

Photo : annonce de Franc-Tireur (13/12/1949) pour un meeting du RDR.

Notes

[1] Comme dans le livre, je propose d’adopter une modalité d’écriture permettant de rendre raison de la pluralité des actrices rencontrées dans cette entreprise. Afin d’éviter les lourdeurs de lecture parfois induites par la double scansion « militants, militantes », « adhérents et adhérentes », « institutrices et instituteurs », c’est le féminin générique italisé qui est adopté systématiquement (voir O. Godechot, G. Sapiro, « Inclusive : une autre écriture est possible », L’Obs, 8 mars 2021). Il permet à la fois d’éviter l’effacement des militantes du RDR induit par l’usage du masculin générique et de signifier par l’italique « que la composante féminine n’est qu’une partie du groupe ». Ainsi, il sera question dans cet entretien de militantes, d’adhérentes et d’institutrices.

![Quelle gauche face au capitalisme ? – 3e partie [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/FlzzR-OXEAAx2LO-2-150x150.jpeg)