Wall Street et l’élection présidentielle américaine

Il est fort possible, sinon tout à fait probable, que l’élection présidentielle du 3 novembre 2020 débouche sur une grave crise politique, les politologues étatsuniens la qualifient même de crise constitutionnelle. Celle-ci verrait Trump, en cas de défaite, contester, fort de l’appui des juges qu’il a nommés à la Cour suprême, les résultats électoraux dans les Etats où le vote est serré. Cela donnerait lieu à des recomptes et des procédures judiciaires pouvant durer plusieurs semaines, qui s’accompagneraient de manifestations violentes de la part des suprémacistes blancs.

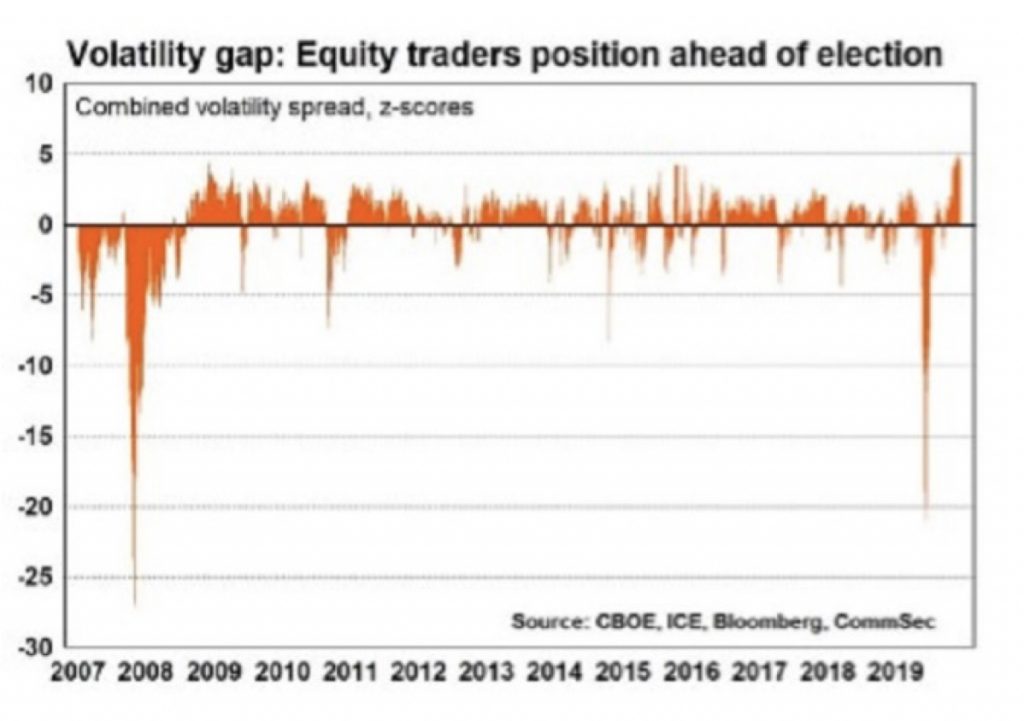

Cette perspective inquiète nécessairement la finance. Les analystes considèrent ce scénario, qu’ils nomment the worst scenario, comme un risque auquel les marchés financiers doivent se préparer. Les conseils donnés par les analystes aux investisseurs individuels suggèrent que les gérants des grands fonds de placement l’ont déjà intégré. La société de courtage CommSec new-yorkaise fonde son appréciation de possible chute brutale des cours boursiers sur l’évolution du marché de produits dérivés. Les produits dérivés sont des instruments financiers que les investisseurs utilisent pour couvrir ou protéger les actifs dans leurs portefeuilles. Instruments de couverture contre les risques d’évolution des actifs sous-jacents, ils peuvent aussi être utilisés à des fins spéculatives. Or s’agissant des actions échangées et cotées à Wall Street, leur prix a fortement augmenté à l’approche des élections, alors qu’on constate une forte volatilité du marché boursier.

La figure 1 montre l’évolution de l’indice de volatilité du CBOE (Chicago Board Options Exchange) qui est considéré comme le meilleur indicateur du niveau de d’incertitude dit «peur» régnant sur le marché :

Figure 1 – L’écart de volatilité: la position des courtiers en bourse à l’approche de l’élection

La «peur» est celle d’investisseurs intervenant dans la situation que j’ai présentée en septembre, celle d’un secteur financier totalement déconnecté de l’économie réelle – «hors sol» mais confiant de pouvoir compter en cas de difficulté sur le soutien inconditionnel des banques centrales, à commencer par la Fed. Cette analyse est corroborée par le FMI. Mi-octobre, il a publié son rapport trimestriel sur la stabilité financière mondiale, le Global Financial Stability Report. Il y souligne comme il l’avait fait en juin que «la reprise boursière après la forte chute de mars a été largement tirée par le soutien des politiques (policy support)» des banques centrales.

S’agissant plus précisément des Etats-Unis le FMI constate que «la déconnexion entre la hausse des valorisations boursières et la faiblesse de l’activité économique a persisté malgré une correction des marchés boursiers en septembre». Un facteur propre aux Etats-Unis y a contribué :

«La performance des marchés boursiers américains a été due pour une large part aux entreprises technologiques de l’indice S&P 500, car la pandémie a de nettes implications pour l’organisation du travail et le comportement de consommation de nature à encourager les dépenses pour les nouvelles technologies.»1.

Cinq géants de la technologie (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) ont effectivement largement surperformé le reste des entreprises de l’indice depuis juin. Pour ce qui est des marchés du crédit, l’appréciation du FMI est que dans le cas des Etats-Unis comme de celui d’autres pays, si la crise sanitaire et économique continue, l’augmentation de l’endettement peut entraîner une détérioration de la capacité de remboursement des entreprises (en fait les petites et moyennes entreprises, PME) à moyen terme, mettant en danger leur solvabilité2.

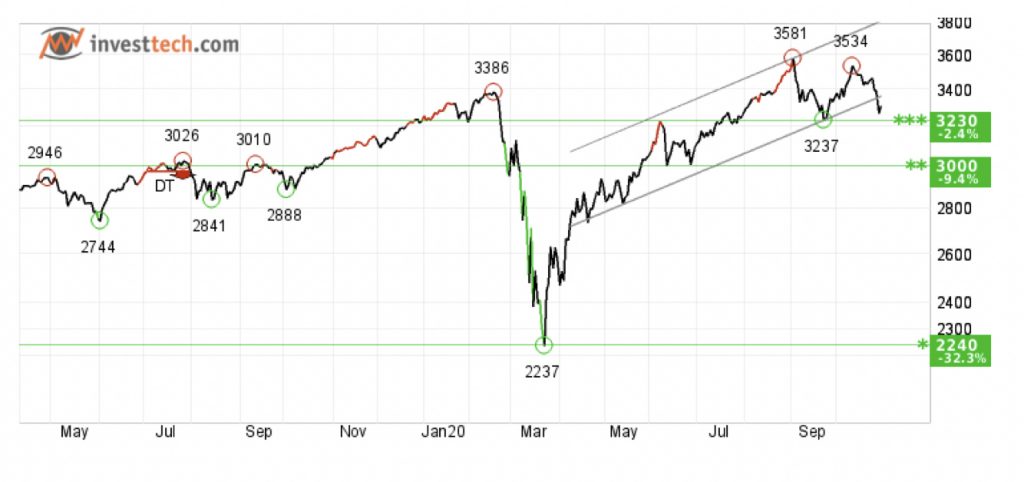

Voyons «la correction des marchés boursiers en septembre» dont parle le FMI. Une figure montrant le cours du principal indice boursier américain se trouvait dans mon article de septembre. Je l’ai prolongé d’un mois. On voit qu’à la différence du recul d’importance analogue de fin août, né des inquiétudes relatives à l’impact du Covid-19 aux Etats-Unis auquel la bonne tenue des sociétés high-tech, dont Apple et Tesla, avait mis une limite, la chute de septembre n’a pas été suivie d’un rebond, confirmant ainsi l’existence d’un climat d’incertitude à Wall Street.

Figure 2 – Cours de l’indice S&P 500 (de mai 2019 au 29 octobre 2020)

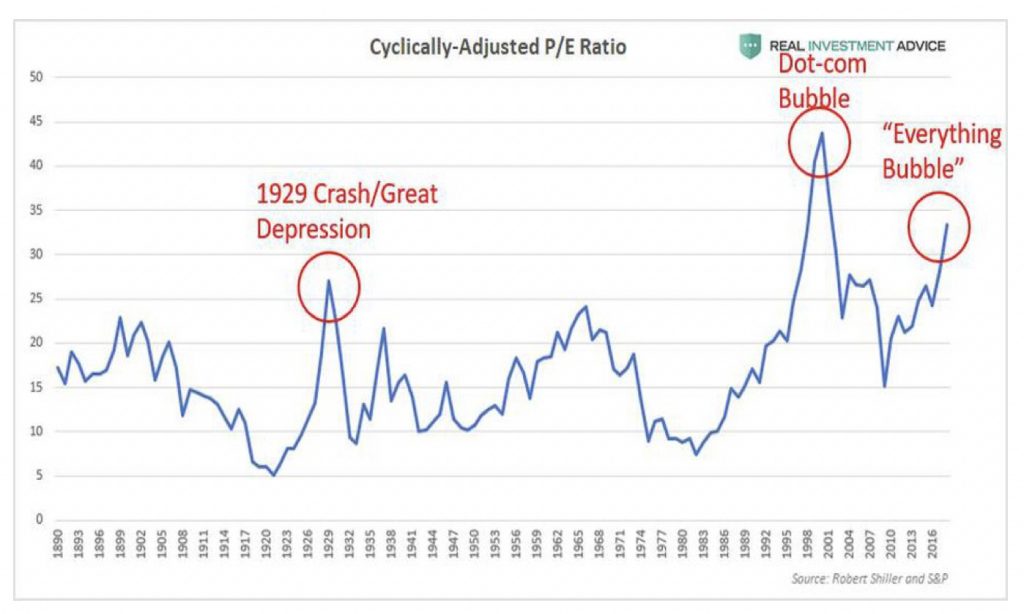

Dans un article de 2018 j’ai parlé longuement de l’indice (dit indice Shiller, du nom du professeur de l’université de Yale Robert Shiller qui l’a mis au point) qui mesure le rapport entre le prix des actions et les bénéfices des entreprises, et j’ai montré la figure suivante.

Figure 3 – Mouvement de « l’indice Shiller » (1900-2018)

Depuis 2018 l’indice est resté dans la zone de la «bulle tous azimuts», même après le début de la pandémie. Selon le calcul publié le samedi 31 octobre 2020, il est de 29,8 points, soit 16,4% supérieur à sa moyenne de 25,6 points au cours des derniers vingt ans. Dans un article publié le 23 octobre dans le New York Times, Shiller en personne a écrit :

«La crise du coronavirus et les élections de novembre ont porté les craintes d’un krach majeur à des niveaux les plus élevés depuis de nombreuses années. Au même moment les actions s’échangent à des niveaux très élevés. Cette combinaison volatile ne signifie pas qu’un krach se produira, mais il suggère que ce risque est relativement élevé. C’est un moment où il faut être prudent.»

Quelles pourraient être les conséquences d’un krach boursier qui aurait échappé temporairement aux soins prodigués par la Fed et pris une certaine ampleur? Comme je l’ai expliqué dans l’article de septembre, le fait que le marché boursier soit aussi fortement déconnecté de l’économie réelle que celui des Etats-Unis a pour conséquence que son fonctionnement pousse à un niveau paroxystique la caractérisation faite par Hilferding :

«L’achat et la vente des titres d’intérêt sont un simple déplacement dans le partage privé de la propriété, sans aucune influence sur la production ou la réalisation du profit (comme pour la vente des marchandises). Les gains ou les pertes de la spéculation ne proviennent par conséquent que des différences des appréciations à chaque moment des titres d’intérêt. Ils ne sont pas du profit, une participation à la plus-value, mais ne proviennent que des différences d’appréciation concernant cette partie de la plus-value qui revient aux propriétaires d’actions, différences qui, nous le verrons, ne sont pas provoquées par des changements dans le profit vraiment réalisé. Ce sont de simples gains différentiels. Tandis que la classe capitaliste en tant que telle s’approprie une partie du travail du prolétariat sans équivalent et obtient son profit de cette manière, les spéculateurs ne gagnent que les uns sur les autres. La perte de l’un est le bénéfice de l’autre. Les affaires, c’est l’argent des autres. La spéculation consiste en l’utilisation du changement de prix »3.

Il reste que dans un jeu à somme nulle il y a des perdants, dont les pertes ont des répercussions macroéconomiques qui peuvent être importantes. Ce serait le cas dans l’hypothèse où certaines des nombreuses banques régionales auraient conservé dans leurs actifs des actions échangées à Wall Street. Mises en difficulté elles réduiraient les crédits consentis aux PME.

En sortant du cadre étatsunien, la configuration du système financier mondial fait penser au dicton politique français des années 1950-1960, «quand Billancourt tousse, la France s’enrhume». Ainsi un krach de moyenne ampleur à Wall Street pourrait avoir des répercussions plus importantes à l’étranger qu’aux Etats-Unis. Leur intensité varierait d’une place financière à l’autre et leurs conséquences macroéconomiques seraient plus importantes selon chaque pays, plombant l’économie mondiale encore plus.

Illustration : Wang Ying/Zumapress.

Ce texte a d’abord été publié par A l’Encontre.