Mai 68 et le mouvement anti-guerre : de Londres à Berlin

Tariq Ali, un des animateurs de la New Left Review britannique, fut un des fondateurs de l’International Marxist Group (IMG, section britannique de la IVe Internationale) et un des porte-parole de la nouvelle gauche britannique dans les années 1960 et 1970.

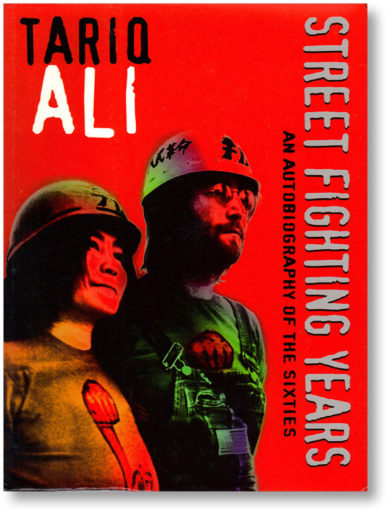

Nous reproduisons ici un extrait de son livre Street Fighting Years (« Années de combats de rue », titre inspiré d’une chanson de Mick Jagger de l’été 1968 : « Street Fighting Man »), qui retrace son itinéraire de jeune révolté, né au Pakistan, devenu militant révolutionnaire. Ce texte a paru en français pour la première fois dans Inprecor n° 267 du 6 juin 1988.

En Grande-Bretagne nous avions décidé de former une organisation appelée Campagne solidarité Vietnam (Vietnam Solidarity Campaign, VSC). L’état-major de la VSC avait été invité à envoyer un représentant pour s’adresser au Congrès sur la guerre du Vietnam, qui devait se tenir à Berlin-Ouest et qui était organisé par la Ligue étudiante socialiste allemande (Sozialistischer Deutscher Studentenbund, SDS). Il fut décidé que j’irai comme orateur et que je prendrai contact avec les représentants des mouvements du même type que la VSC des autres pays d’Europe.

Le mouvement anti-guerre grandissait dans le monde entier. Des personnalités démocrates des États-Unis commençaient à être préoccupées. Alors que le président Johnson et son gouvernement poursuivaient l’escalade, un candidat partisan de la paix, le sénateur Eugène MacCarthy, s’était déclaré en faveur d’un gouvernement de coalition à Saigon, incluant le Front national de libération (FLN), ce qui aurait entraîné l’effondrement immédiat de la stratégie américaine en Indochine. D’autres sénateurs, tels que Wayne Morse et Fulbright en particulier, commençaient à étaler publiquement leurs appréhensions. Morse déclara que cette guerre était « illégale, immorale » et que c’était « une intervention militaire totalement injustifiée ». Fulbright fut plus mesuré, mais il utilisa son autorité de président de la puissante Commission sénatoriale des Affaires étrangères pour contester la version officielle de ce qui était en train de se passer au Sud-Vietnam.

Berlin-Ouest était la capitale de la guerre froide. Quelques années auparavant, la tenue dans cette ville, d’un Congrès pour le Vietnam aurait été impensable. Néanmoins, les événements de 1967 avaient modifié certaines attitudes. L’écrasante majorité de la population était toujours fortement pro-américaine, mais une fraction grandissante de la population étudiante avait rompu avec l’idéologie dominante. En 1967, une manifestation avait été organisée par la SDS à Berlin-Ouest contre la visite du shah d’Iran, à la tête d’un régime tortionnaire qui reposait sur une police secrète, la SAVAK, dont les chefs se vantaient de constituer le réseau de répression le plus efficace depuis la disparition de la Gestapo.

Opposition à la guerre

La police avait reçu l’ordre de vider les rues et diffusait par radio un message selon lequel « deux policiers avaient été agressés par des étudiants ». C’était un mensonge qui conduisait inévitablement à la violence. Un membre de la SDS, Benne Ohnesborg, reçut des coups terribles et tomba, à demi-inconscient, sur la chaussée. Alors qu’il gisait là, un autre policier arriva et le tua en lui tirant dessus. Le maire de Berlin-Ouest, un certain M. Alberts, fut très profondément choqué par l’événement et le fut encore davantage à l’écoute du faux message radio. Il fit connaître publiquement son désaccord, ce qui était un suicide politique. On le remplaça par un social-démocrate insipide du nom de Schultz, mais tout le monde à Berlin savait que le pouvoir était, en fait, aux mains du sénateur chargé de l’Intérieur, Neubauer, que la SDS accusait d’être un « national-socialiste ». D’un autoritarisme outrancier, il se situait à l’extrême droite du Parti social-démocrate allemand (SPD).

C’est tout cela que j’ai appris en arrivant à Berlin, en ce mois de février, pour parler au Congrès[1].

Je me dirigeais directement vers le Club républicain où je rencontrais les dirigeants berlinois de la SDS, qui m’informèrent de la situation locale. L’administration social-démocrate Schultz-Neubauer avait interdit la manifestation prévue en utilisant l’argument de la menace contre l’ordre public. Le plan était de marcher sur le secteur d’occupation américain et de manifester notre opposition à la guerre. En réponse, Schultz avait déclaré que sa police « nettoierait les rues avec un balai d’acier ». La tension était à son comble dans l’attente de la décision à prendre par l’état-major de la SDS. Allaient-ils défier l’interdiction ou non ? S’ils le faisaient, il n’y avait aucun doute que ce serait une affaire violente et sanglante. Les étudiants étaient en colère. La blessure provoquée par le meurtre d’Ohnesborg était toujours ouverte et beaucoup parlaient de vengeance. Pour ma part, je n’avais pas réalisé qu’une manifestation était projetée et encore moins qu’elle pourrait être interdite.

Interdiction

Tandis que j’écoutais le débat — qui m’était traduit, en simultané, par Elsa, favorable à passer outre l’interdiction et n’était guerre encline à me traduire de manière enthousiaste les positions adverses ; ces derniers s’en aperçurent et lui adjoignirent une autre personne, partisane de leur point de vue — les dirigeants de la SDS entrèrent et se présentèrent. Ils étaient trois : Rudi Dutschke, qui avait quitté Berlin-Est et étudiait la théologie ; Gaston Salvatori, neveu du Chilien Salvador Allende, étudiant à Berlin ; et Karl Dietrich Wolf, de Francfort.

Ils me prirent à part, dans une pièce à côté, pour m’expliquer le sérieux de la situation. Un débat souterrain, que j’ignorais, s’ouvrit alors. Fallait-il faire appel aux tribunaux de Berlin-Ouest pour remettre en cause l’interdiction ou bien cela serait-il considéré comme une capitulation devant les institutions qu’il s’agissait de renverser ? J’avais déjà refusé auparavant d’être entraîné dans ce débat sur l’interdiction, déclarant que pour moi, il s’agissait d’une question purement tactique qui ne pourrait être tranchée que par le Congrès lui-même. Il n’y eut pas de contestation sur ce point, mais on me demanda quelle serait ma proposition. J’expliquais gentiment que je ne dirais rien étant donné mon ignorance de beaucoup d’éléments concernant la situation à Berlin-Ouest et que telle serait aussi, sans doute, l’attitude de la plupart de ceux qui venaient de l’extérieur.

En ce qui concerne l’appel aux tribunaux, je n’avais cependant pas de doutes : un avocat devait être mis au courant et un procès intenté contre l’administration locale. Ils échangèrent des regards et des sourires. Dutschke se déclara tout à fait d’accord avec moi. Les autres ne dirent rien. Le lendemain, à l’ouverture du Congrès, il fut annoncé qu’il serait fait appel contre la décision du maire. Il y eut à peine un murmure de protestation dans l’assistance, extrêmement nombreuse, à ma joie et à ma surprise. Il y avait des milliers et des milliers d’étudiants à l’intérieur et à l’extérieur de l’Université libre de Berlin, où nous étions en session.

Une nouvelle crise éclata au sein du conseil municipal. Neubauer avait dit au chef de la police : « Ça ne fait rien s’il y a quelques morts, il faut faire saigner un millier de têtes ». Le chef de la police refusa ces ordres et démissionna. Son suppléant, un autre social-démocrate de droite, le remplaça et déclara qu’il « les frapperait si durement qu’ils allaient courir tous d’une traite jusqu’à Moscou ». C’est avec de telles méthodes que la social-démocratie s’apprêtait de défendre la liberté et la démocratie.

SDS, force montante

La naissance de la SDS a marqué un tournant dans l’histoire de l’Allemagne. Traditionnellement, les étudiants soutenaient la droite et les deux principaux partis politiques de l’Allemagne d’après-guerre — la CDU/CSU et le SPD, dont les dirigeants avaient été choisis par les États-Unis — n’en étaient pas mécontents. La génération née durant la guerre ou juste après, était cependant très différente de celle d’avant. Il n’y avait pas eu de véritable purge de fascistes après la guerre : le nouvel ennemi était déjà visible et les vieilles inimitiés devaient être surmontées pour lui faire face…

L’Allemagne des années 1950 avait été, en apparence, approbatrice et passive. Mais le souvenir de la guerre ne pouvait pas être si facilement effacé pour les générations qui coexistaient dans la République fédérale. Dans les années 1960 les étudiants des campus savaient parfaitement que leurs parents n’avaient pas réussi à résister à la montée du fascisme. L’arrivée de Hitler au pouvoir avait balayé tous les vestiges de la démocratie et détruit les deux plus grands partis ouvriers d’Europe, ce qui a laissé son empreinte politique et psychologique sur les enfants des années 1950. Même avec le silence absolu qui régnait sur cette question, ils savaient profondément que quelque chose n’allait pas.

La guerre du Vietnam servit de catalyseur. « Nous sommes une minorité active ! », scandaient les militants de la SDS dans les meetings et les manifestations. C’est ainsi qu’ils criaient leur défiance vis-à-vis d’un passé présent au cœur de chaque famille : mieux vaut une minorité active qu’une majorité passive, aveugle aux crimes commis chaque jour. Tel était le message de la SDS allemand qui, dans les années qui ont suivi, allait être repris à leur compte par quelques-uns de ses partisans, dans un cours désespéré et autodestructeur. « Minorité active » allait être, ultérieurement, interprété comme la justification de la « guérilla urbaine » dans les villes allemandes, avec des conséquences tragiques.

Offensive du Têt

C’est le deuxième jour que j’ai pris la parole devant le Congrès, sur la guerre et la solidarité. Le FLN avait lancé une nouvelle offensive militaire dans le Sud-Vietnam pour marquer le nouvel an vietnamien — le Têt. L’offensive du Têt avait commencé alors que nous nous préparions à ouvrir le Congrès. Chaque nouvelle victoire était annoncée à l’assemblée au milieu d’applaudissements de plus en plus forts. Les Vietnamiens étaient en train de démontrer, de la façon la plus concrète qu’on puisse imaginer, qu’il était possible de se battre et de gagner.

Ce fut un élément décisif pour façonner la conscience de notre génération. Nous pensions que le changement n’était pas seulement nécessaire, mais possible. Le thème de la solidarité internationale semblait plus vital que jamais auparavant et j’attaquais violemment le sommet de Glassboro aux États-Unis où Kossyguine[2] et Johnson avaient trinqué ensemble, alors que le Vietnam était dévasté par les bombardiers américains. Je déclarais que c’était une obscénité. La plupart des discours furent applaudis et interrompus aux cris de « Hô-Hô-Hô Chi Minh ! », qui a traversé toute l’Europe cette année-là. (…)

Puis Rudi Dutschke se leva et fit une puissante intervention liant la lutte contre les États-Unis au Vietnam avec les batailles à mener contre l’ordre bourgeois en Europe. Il parla d’étendre les bases du mouvement étudiant par une « longue marche à travers les institutions », une expression très utilisée et discutée au sein de la SDS. La théorie de Dutschke dérivait largement de celle de Herbert Marcuse, le philosophe vétéran de l’École de Francfort d’avant-guerre, qui avait une grande influence parmi les étudiants allemands. Cette « longue marche » ne signifiait pas « miner de l’intérieur », mais gagner de l’expérience sur tous les fronts — éducation, ordinateurs, mass-média, organisation de la production — tout en préservant, simultanément, sa propre conscience politique.

L’objectif de la « longue marche » était de construire des contre-institutions. Des zones libérées au sein de la société bourgeoise qui seraient l’équivalent des zones libérées par les partisans de Mao, en Chine, durant la longue guerre civile menée par les communistes chinois. L’université avait une place décisive dans une telle perspective, car c’est là que des cadres nouveaux pouvaient être éduqués et se préparer à remplacer les cadres de la classe au pouvoir. (…)

L’un des sommets du Congrès fut l’arrivée à la tribune de deux jeunes Américains noirs, tous deux vétérans du Vietnam. Avant même de prendre la parole, ils reçurent une ovation de la salle debout. Puis ils décrivirent brièvement la guerre, expliquant l’utilisation des Noirs comme chair à canon. Ils nous ont dit que l’Amérique noire était au bord de grandes ruptures et, se tenant par le bras, ils entonnèrent un chant que nous n’avions jamais entendu, bien qu’ils était très connu aux États-Unis :

« Je ne veux pas aller au Vietnam,

Parce que le Vietnam c’est là où je suis,

Diable, non ! Je n’irai pas !

Diable, non ! Je n’irai pas ! »

Les acclamations durèrent plusieurs minutes, tandis que les deux vétérans saluaient le poing levé.

Tout le monde attendait la décision du tribunal concernant la manifestation. J’étais sûr que le juge avait reçu des informations sur l’état d’esprit et le grand nombre de participants du Congrès. Le poète austro-allemand Erich Fried était en train de parler quand il fut interrompu par la présidence : le tribunal autorisait la manifestation à condition qu’elle ne s’approche pas des soldats ou des casernes américaines de la ville. C’était une victoire qui fut accueillie comme telle, mais à ce moment Rudi Dutschke demanda la parole et bondit à la tribune. Il était ravi du résultat, mais voulait contester la restriction. Il était intolérable que nous ne puissions pas essayer de parler aux soldats américains. Sa voix s’éleva :

« Mais, camarades, c’est cela justement que nous devons faire. Si l’ennemi fixe les règles du jeu et que nous les acceptions, cela signifie, comme Herbert Marcuse nous l’a souvent dit, que nous jouons en acceptant leurs règles. »

Cette fois encore le Congrès se divisa. Alors Fried, lui-même vétéran antinazi qui avait dû fuir l’Autriche et chercher refuge à Londres, écrivit un message pour Dutschke : « Notre victoire tient à ce que nous avons obtenu la manifestation. Pas de provocation, s’il te plaît ! J’ai dit et sauvé mon âme. » Dutschke s’arrêta et lut ce message pour lui-même. Après une pause il informa l’assemblée de son contenu et admit que sa propre réponse était erronée. Tout le monde poussa un soupir de soulagement.

Nous avons manifesté l’après-midi. C’était un spectacle auquel Berlin n’avait pas assisté depuis plus de trente ans. 15 000 personnes, surtout des jeunes, une mer de drapeaux rouges et de portraits géants de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht, qui ont été brutalement assassinés dans cette même ville en 1919 sur ordre des ancêtres politiques de Schultz et Neubauer. Il y avait aussi de grands posters de Hô Chi Minh et de Che Guevara, dont l’image dominait notre cortège. Nous avons descendu le Kurfurstendam en marchant et en courant, terminant par un rassemblement massif, où certains d’entre nous furent de nouveau priés de prendre la parole. Nous avions levé nos drapeaux au cœur même de l’Europe dominée par les Américains.

Rudi Dutschke

La presse réactionnaire d’Axel Springer avait averti les Berlinois qu’il y aurait de la violence et du sang, que Dutschke était « l’ennemi public n° 1 » et que les citoyens devaient se préparer à défendre Berlin. Mais en réalité la manifestation resta pacifique.

De tous les mots d’ordre scandés ce jour-là, celui qui apparaissait le plus proche de la réalité était « FLN vaincra ! ». Quant au moins probable, il y avait le choix, mais « Tout le pouvoir aux soviets ! » semblait la plus lointaine des probabilités dans un Berlin où Neubauer avait une large base. (Des années plus tard il fut reconnu coupable de corruption à grande échelle, impliqué dans une affaire criminelle et il perdit son poste, mais continua à défendre sa façon autoritaire de gérer la ville). Nous avons fêté le succès de la manifestation et j’ai invité les dirigeants de la SDS à envoyer des militants à notre propre manifestation, le mois suivant, à Londres.

Tard, une nuit, en avril 1968, j’ai reçu un coup de téléphone de Berlin. C’était une amie de la SDS et pendant quelques minutes, elle resta sans pouvoir parler, car elle sanglotait sans pouvoir se contrôler. Paralysé par l’inquiétude, je lui demandais de m’expliquer ce qui était arrivé. Un fanatique d’extrême droite avait tiré sur Rudi Dutschke. Vivait-il encore ? La blessure était-elle sérieuse ? Où se trouvait-il ? Il était en réanimation, inconscient. La balle était entrée dans la tête et l’opération était imminente, mais ses chances de survivre étaient très minces[3]. La SDS avait appelé à des manifestations dans toute l’Allemagne et informait les amis à travers toute l’Europe. (…)

Cette nuit-là le téléphone n’a pas arrêté de sonner. Cette tentative d’assassinat a bouleversé tout le monde.

Notes

[1] Ce Congrès a eu lieu les 17 et 18 février 1968.

[2] Alexis Nikolaievitch Kossyguine, soldat de l’Armée rouge en 1919, entré au PCUS en 1927, devient permanent du parti à la suite des grandes purges staliniennes en 1938, puis membre du Politbureau en 1948. Après la chute de Khrouchtchev en novembre 1964, il devient Premier ministre soviétique dans ce qui constituait au départ une troïka avec Leonid Brejnev comme secrétaire général du PCUS et Anastase Mikoyan (et plus tard Nikolaï Podgornyï) comme président. C’est à ce titre qu’il représente l’URSS lors du sommet de Glassboro aux États-Unis. Après être tombé malade, Kossyguine est écarté de ses fonctions en octobre 1980 et meurt quelques semaines plus tard.

[3] Rudi Dutschke ne s’est jamais complètement remis de cet attentat, à la suite duquel il s’est retiré en Grande-Bretagne, d’où il fut expulsé, puis au Danemark, où il est mort en 1979. La nouvelle gauche allemande perdait ainsi un dirigeant et un théoricien prometteur qui du fait de son expérience en Allemagne de l’Est pouvait construire un pont entre les deux Allemagnes. A Paris, au Quartier latin, à l’initiative entre autres de la Jeunesse communiste révolutionnaire (JCR), 3000 manifestants ont exprimé leur solidarité avec la SDS après l’attentat contre Rudi Dutschke.