OAS, racisme et violences ordinaires dans l’Algérie coloniale

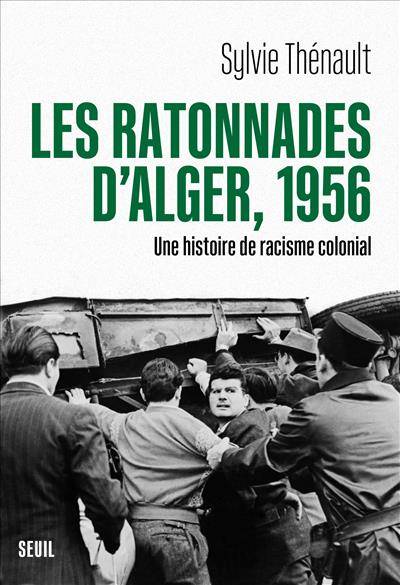

Dans son dernier ouvrage publié au Seuil et intitulé Les ratonnades d’Alger, 1956. Une histoire de racisme colonial, l’historienne Sylvie Thénault analyse des événements encore peu connus de la Guerre d’indépendance algérienne, à savoir les violences racistes, décrites par les contemporains comme des « ratonnades » qui ont marqué, le 29 décembre 1956, les obsèques à Alger d’un des meneurs de l’Algérie française, le notable Amédée Froger, assassiné le jour précédent. La ville est alors un des points centraux de la lutte pour l’indépendance qui a débuté deux ans auparavant.

En livrant une étude minutieuse et fouillée de cet épisode qui précède de peu la délégation des pouvoirs de police au Général Massu et la répression violente qui s’abat sur Alger, Sylvie Thénault donne « à voir la guerre sous un autre jour » (p. 18). Loin d’une focalisation sur les forces combattantes et les autorités, elle scrute la participation au conflit des populations en présence, les Français-es et les Algérien-nes de la société coloniale. Elle montre ainsi combien ces violences s’inscrivent dans une histoire longue de cette dernière, fondée sur la ségrégation et l’injustice dans tous les domaines (dépossession foncière, représentation politique inégale avec ses deux collèges d’électeurs, domination économique et sociale, etc.).

Dans l’extrait suivant qui reproduit la conclusion de l’ouvrage, elle montre l’importance d’étudier ces violences des Français d’Algérie afin de comprendre le vivier dans lequel l’OAS (Organisation de l’Armée Secrète) a pu se développer et le rôle essentiel que joue le mythe de l’Algérie française dans les courants d’extrême droite aujourd’hui.

Le 24 avril 1962, quatre jours après l’arrestation de Salan, devenu chef de l’OAS, l’AFP annonce : « La préfecture de police d’Alger a révélé lundi soir dans un communiqué les identités de douze personnes arrêtées à la suite de la capture, le 20 avril dernier, de l’ex-général Raoul Salan[1]. » Dans la liste figurent Madeleine et Yves Larroumet, tous deux témoins de l’assassinat de leur père et grand-père en 1956. L’appartement des Larroumet, au 5e étage du 108 rue Michelet, était « le lieu de réunion des conseillers politiques de Salan », continue la dépêche de l’AFP. D’abord détenus à Alger et interrogés au centre d’Hussein Dey, où œuvre un détachement de PJ envoyé de métropole pour démanteler l’OAS (connu comme la mission « C »), ils sont transférés à Paris. Yves Larroumet est incarcéré à la Santé, sa mère à la Petite Roquette, avant d’être rapidement mis en liberté provisoire – respectivement le 10 mai et le 2 juin 1962. L’instruction judiciaire ouverte à Alger aboutit à leur traduction devant la Cour de sûreté de l’État, le 29 janvier 1963. Madeleine Larroumet est condamnée à un an de prison avec sursis, Yves Larroumet est acquitté. Le policier les ayant interrogés à Alger résume ainsi leur implication : « Ces dites personnes se sont rendues coupables d’atteinte à la sûreté de l’État, effectuant des contacts et servant de relais entre les divers dirigeants de l’état-major du général Salan[2]. » La police a d’ailleurs localisé ce dernier en suivant Yves Larroumet[3].

*

Madeleine Larroumet signe parfois ses lettres aux autorités Froger-Larroumet, voire Froger seulement, rappelant ainsi son ascendance. Le chemin l’ayant conduit jusqu’à l’OAS passe par une série de rencontres et d’engagements. Selon ses déclarations, elle a fait la connaissance du capitaine Ferrandi, aide de camp de Salan qui était alors commandant en chef à Alger, lors des obsèques de son père en 1956. Ferrandi aurait repris contact avec elle en octobre 1961, une fois engagé à l’OAS, dans la clandestinité. Elle décrit ainsi à la police les « services » qu’elle lui a rendus : « Je lui faisais ses courses, m’occupant de son ravitaillement, lui portant son linge à laver et de différentes tâches du même ordre (sic)[4]. » Puis de ces tâches ordinaires auxquelles la répartition sexuée des rôles cantonne les femmes jusque dans l’action politique, elle en serait venue à « des services plus particuliers », comme « lui poster une lettre » et recevoir chez elle des personnes qu’elle lui amenait, aux divers endroits où il résidait – la clandestinité implique des mouvements fréquents. Si Madeleine Larroumet savait que Ferrandi était le bras droit de Salan, elle n’aurait pas bien connu quelles étaient concrètement ses activités.

En décembre 1961, il lui aurait présenté Jacques Achard, chef du secteur de Bab el Oued pour l’OAS – à moins que ce ne soit le contraire, suggère son fils interrogé a posteriori[5]. Madeleine Larroumet, en tout cas, aurait assuré la liaison entre Ferrandi et Achard qui utilisaient son appartement pour leurs rencontres régulières – « environ une fois par semaine », dit-elle. Des réunions avaient aussi lieu chez les Larroumet, impliquant des hommes dont les services de police ne parviennent pas vraiment à établir la liste. Madeleine Larroumet ne confirme que les noms qu’ils connaissent, ceux qu’elle ne peut nier. Elle invoque, à l’appui de ses actes, son attachement à l’Algérie française mais aussi sa loyauté envers son père. Il « a payé de sa vie sous mes yeux la cause pour laquelle il avait œuvré pendant plus de cinquante ans », dit-elle : « J’estimais de mon devoir de continuer à défendre l’idéal qui l’animait. » L’assassinat de son père l’aurait obligée.

Les propos d’Yves Larroumet sont d’une autre tonalité, plus politique, à moins que les retranscriptions policières soient responsables de cette nuance de ton. Les policiers et les juges favorisent toujours l’interprétation la plus sensible des engagements féminins. Tout en rappelant le « concours de circonstances » qui a frappé sa famille avec l’assassinat de son grand-père et a amené sa famille « à la situation où nous sommes », Yves Larroumet se serait présenté comme « sympathisant de l’Algérie française depuis toujours » et aurait précisé : « je n’ai jamais agi par esprit de vengeance, mais par idéal »[6]. Des décennies plus tard, Yves Larroumet revient sur ses engagements en précisant que sa mère y était associée. Ils ont « fait ensemble » ce qu’il appelle « le 13 mai » et « le 24 janvier » [7] – il désigne ainsi, d’une part, les manifestations pro-Algérie française renversant la IVe République en 1958, et d’autre part, le premier jour de la semaine dite « des barricades », en janvier 1960, lorsqu’une frange des Français d’Alger s’est soulevée contre de Gaulle. Ils ont alors occupé et bouclé un quadrilatère du centre d’Alger, incluant le bas de la rue Michelet, dans le secteur des facultés.

Yves Larroumet introduit également dans le parcours de sa mère un élément par ailleurs corroboré : ses contacts avec les soldats hospitalisés à Maillot, l’établissement militaire d’Alger – peut-être les victimes d’attentats les plus touchées y étaient-elles aussi soignées. « Depuis la mort de mon grand-père en 1956, ma mère s’occupait beaucoup des blessés qui étaient emmenés à l’hôpital Maillot[8] », a-t-il expliqué à la police en 1962 et il y revient encore des décennies plus tard. Le confirmant, un clerc sollicite du juge un permis de visite lorsque Madeleine Larroumet est incarcérée à la Petite Roquette, en ces termes : « Aumônier militaire en Algérie, et blessé très grièvement en décembre 1959, j’ai été soigné de longs mois à l’hôpital Maillot, où j’ai pu constater le bien fait par Mme Larroumet à tous les blessés à ce moment-là[9]. » Ainsi se sont tissés, pendant la guerre à Alger, des liens entre Français et militaires, liens que mobilise l’OAS et qu’elle utilise à son profit, à la fin de la guerre.

*

Augmentée d’un tel épilogue inattendu – il est la surprise de l’enquête –, l’histoire des ratonnades du 29 décembre 1956 redonne vie à un monde disparu : celui de l’Algérie française ; avec une plus-value certaine car le récit conduit à reconsidérer la Guerre d’indépendance. Il en propose une histoire coloniale, d’une certaine façon. Loin d’une focalisation sur les combattants s’affrontant, il s’agit dans cette perspective de s’intéresser aux acteurs sociaux de la colonie algérienne pour les suivre pendant la guerre et in fine, écrire une histoire du conflit sans les perdre de vue une fois l’insurrection déclenchée pour l’indépendance.

Dans l’historiographie, en effet, histoire de la période coloniale et histoire de la guerre ne s’enchaînent pas aisément – à chacune ses problématiques, ses sources, sa bibliographie, ses débats. Leur continuité n’est pas évidente. L’histoire coloniale insiste sur le peuplement européen, le sort des Juifs, assimilés mais toujours exposés à l’antisémitisme, et le devenir des Algériens privés tant de nation que de droits équivalents à ceux des autres Français (car Français, ils l’étaient). Elle s’interroge prioritairement sur les relations entre les uns et les autres, l’échelle interpersonnelle ouvrant bien des possibles, malgré la structuration globale de la société coloniale en une inégalité caricaturale tant elle est puissante et se décline en tous domaines.

L’histoire de la guerre, quant à elle, se focalise sur l’affrontement entre forces de l’ordre françaises et combattants de l’indépendance – et ce qu’il s’agisse de la guerre en Algérie ou en France, de la police ou de l’armée françaises, du MNA, du FLN ou encore du PCA. Dans la continuité des débats et déchirements de la guerre, cette histoire se fait aussi politique et ce, dans chaque camp. Elle documente les tensions internes à chacune des sociétés et des nations en présence, analyse les courants politiques, raconte la vie des hommes au pouvoir avec leurs alliances, leurs intrigues et leurs renversements. Dans l’histoire de la guerre, quoi qu’il en soit, la colonie algérienne disparaît. Sur le terrain, pourtant, Français et Algériens dits « musulmans » sont toujours présents. Ils la vivent et y participent eux aussi.

Relier ainsi histoire de la colonisation et histoire de la guerre ouvre une perspective de longue durée inédite. Pour l’instant, seules les violences des partisans de l’indépendance ont été replacées dans la continuité de la période coloniale. Elles ont été décrites comme résultant d’un siècle de domination n’offrant guère d’autre voie que celle de la lutte armée aux Algériens réclamant la fin de leur sujétion et le droit à la souveraineté. Cette perspective a même soutenu la vision quelque peu fataliste d’un pays condamné à la barbarie, suivant un processus de réinvestissement et de reformulation des formes de brutalité au fil des générations, surtout qu’aux violences du colonisateur se sont ajoutées celles des Algériens sur eux-mêmes, sécrétées par des mécanismes propres à leur société[10].

Les violences des Français n’ont pas suscité les mêmes analyses. Non pas celles « des Français » dans un sens désincarné et impersonnel, renvoyant aux forces de l’ordre et aux autorités : police, armée et tout l’ensemble des pouvoirs publics les chapeautant, en une pyramide de responsabilités remontant jusqu’à Paris ; mais celles « des Français » au sens de Français présents en Algérie, nés là-bas, pour qui la métropole ne constituait pas une patrie alternative. Ces violences-là n’ont pas été envisagées d’un seul tenant. L’historiographie les a saisies ponctuellement, à travers l’histoire du maintien de l’ordre dans lequel les colons étaient engagés au xixe siècle, puis celle de la milice agissant à Guelma en 1945 ou encore des civils prenant les armes dans le contexte de l’insurrection du 20 août 1955 – les pages qui précèdent y ont fait référence[11]. Des ratonnades sont aussi signalées ça et là. Outre qu’elles apparaissent dans la presse coloniale de l’époque qu’il faudrait dépouiller in extenso pour se faire une idée de l’ampleur du phénomène, il y en a par exemple en décembre 1960, quand les Français d’Algérie se mobilisent contre de Gaulle venu dans la colonie après avoir parlé d’une « République algérienne », dotée de son gouvernement, de ses institutions, de ses lois[12]. Au-delà de circonstances particulières, propres à chacun de ces contextes, la récurrence de ce type de violences suggère qu’elles procèdent de conditions structurelles. L’enquête sur les ratonnades aux obsèques de Froger permet de les restituer en plongeant dans la société coloniale algérienne et sa logique ségrégationniste.

Ainsi s’éclaire également le succès de l’OAS chez les Français d’Algérie à la fin de la guerre. L’historiographie s’est en effet attachée à situer l’OAS dans l’histoire politique de la France. Elle est décrite comme une organisation d’extrême droite où de multiples courants se retrouvent, des poujadistes aux royalistes en passant par les intégristes catholiques et les admirateurs de régimes militaro-nationalo-autoritaires. Unis pour la défense de l’Algérie française, ils étaient en désaccord sur à peu près tout le reste[13]. Au-delà des militants d’extrême droite et des militaires en rupture avec le chef de l’État, l’OAS a aussi recruté parmi les Français d’Algérie[14]. Avec l’enquête sur les ratonnades aux obsèques de Froger, cependant, ce n’est pas ce seul rapport de l’OAS avec la société coloniale qui est approfondi.

Bien qu’elle dévoile le vivier que les Français d’Algérie ont pu constituer pour elle, l’enquête n’enrichit pas la prosopographie de l’organisation. Plus fondamentalement, elle révèle en profondeur le milieu au sein duquel l’OAS a pu croître, se mouvoir et agir, en bénéficiant d’un soutien bruyant quand ce n’était pas de complicités actives ou de collusions tacites. Elle aide à comprendre pourquoi des anonymes ont agi au quotidien, seul ou en petit groupe, sur leurs lieux de travail, de sociabilité ou dans l’espace privé de leurs domiciles et de leurs immeubles, clandestinement, en faisant circuler des tracts, en taisant ce dont ils étaient témoins, en offrant ponctuellement leur aide, quand l’occasion s’en présentait, ou en s’engageant de façon plus décisive mais sans trop se compromettre – sans salir leurs mains du sang versé en particulier. Sans eux toutefois l’OAS n’aurait pu exister ni durer. C’est un écosystème, dépassant largement l’ancrage de l’organisation à l’extrême droite, que l’enquête sur les ratonnades aux obsèques de Froger permet d’appréhender. L’histoire de l’OAS en Algérie n’est pas celle de l’OAS en métropole. Elle ne s’y cantonne pas à l’extrême droite.

*

Reconstituer ce qu’était l’Algérie française est tout autant éclairant au présent. Du point de vue de l’histoire de l’Algérie, en effet, la singularité de la trajectoire du pays apparaît de façon flagrante, non seulement au regard de l’ensemble impérial français – nulle autre colonie n’a connu semblable violence pour se défaire du joug colonial – mais aussi en comparaison de ses voisins maghrébins avec lesquels elle peut être englobée sur d’autres aspects (économiques, sociaux, culturels), au nom d’une perspective transnationale, régionale. C’est bien parce que l’Algérie était une colonie de peuplement – et non un protectorat – que le lien n’était pas simple à dénouer ; et c’est bien parce qu’elle était une colonie de peuplement que sa décolonisation est passée par cette guerre-là dont les séquelles ne cessent de produire leurs effets par-delà les générations.

En France, l’Algérie française reste vénérée à contre-courant de l’histoire par des nostalgiques flirtant avec les franges les plus extrêmes de l’échiquier politique que la morale comme les valeurs humanistes et républicaines ne peuvent que réprouver. Quand elle ne marque pas les parcours d’hommes et de femmes du monde politique – il y aurait certainement des biographies à écrire – elle agit comme un mythe[15]. Sans doute hante-t-elle l’esprit de ceux qui adhèrent à la théorie du grand remplacement censé advenir, les Musulmans devant noyer les autres sous leur nombre – non seulement la catégorie a repris du sens au présent mais cette théorie répète la crainte de la submersion démographique. Ce fantôme, la culture politique française ne gagnerait-elle pas à le chasser ?

Notes

[1] Le Monde, 25 avril 1962.

[2] Procès-verbal de PJ, 24 avril 1962, 5W/193, dossier 282*, AN.

[3] Entretien avec l’autrice, Paris, 28 juin 2021.

[4] Procès-verbal d’audition de Madeleine Larroumet, 21 avril 1962, 5W/193, dossier 282*, AN.

[5] Entretien avec l’autrice, 28 juin 2021.

[6] Procès-verbal d’audition d’Yves Larroumet, 20 avril 1962, 5W/193, dossier 282*, AN.

[7] Entretien avec l’autrice, Paris, 28 juin 2021.

[8] Procès-verbal d’audition d’Yves Larroumet, 20 avril 1962, 5W/193, dossier 282, AN.

[9] Lettre du 11 mai 1962, adressée au juge, 5W/193, dossier 282, AN.

[10] Omar Carlier, « Violence(s) », dans Mohammed Harbi et Benjamin Stora (dir.), La Guerre d’Algérie (1954-2004), la fin de l’amnésie, Paris, Robert Laffont, 2004, p. 347-380.

[11] Voir aux chapitres 3 et 4 les références aux travaux d’Emmanuel Blanchard (« La Garde nationale “introuvable”. La formation de l’ordre urbain en situation coloniale (Algérie, 1830-1852) », Revue d’histoire du xixe siècle, n° 50, 2015), de Samuel André-Bercovici (thèse en cours sur « Les Unités territoriales dans la guerre d’Algérie »), de Jean-Pierre Peyroulou (Guelma, 1945. Une subversion française dans l’Algérie coloniale, Paris, La Découverte, 2009) et de Claire Mauss-Copeaux (Algérie. 20 août 1955. Insurrection, répression, massacres, Payot, 2011).

[12] Mathieu Rigouste, Un seul héros, le peuple, Toulouse, Premiers matins de novembre Éditions, 2020, en particulier p. 124-125.

[13] Sur l’OAS : Anne-Marie Duranton-Crabol, L’OAS, la peur, la violence, Bruxelles, André Versaille éditeur, 2012 (réédition) ; Olivier Dard, Voyage au cœur de l’OAS, Paris, Perrin, 2005 (réédition).

[14] Sylvie Thénault, « L’OAS à Alger en 1962. Histoire d’une violence terroriste et de ses agents », Les Annales. Histoire, sciences sociales, 2008, n° 5, p. 277-1001. Adèle Mommeja a proposé une interprétation intégrant la dimension urbaine et spatiale : « Les origines coloniales de la violence. Le cas de l’Organisation armée secrète », Genèses, vol. 121, n° 4, 2020, p. 3-30.

[15] Voir à ce sujet les biographies d’élus retracées par Romain Bertrand, lorsqu’il analyse le vote de l’article 4 de la loi du 23 février 2005, dans Mémoires d’Empire. La controverse autour du « fait colonial », Broissieux, éd. du Croquant, 2006.