Jabra Nicola ou la révolution palestinienne

L’écrivain Joseph Andras a retracé dans ses livres les parcours de Fernand Iveton (De nos frères blessés, Actes Sud, 2016), d’Alphonse Dianou (Kanaky, Actes Sud, 2018), du jeune Hô Chi Minh (Au loin le ciel du Sud, Actes Sud, 2021). Il a récemment consacré un ouvrage à la chanteuse kurde, prisonnière politique en Turquie, Nûdem Durak aussi (Nûdem Durak. Sur la terre du Kurdistan, Ici-bas, 2023). Récemment, il a cosigné avec Kaoutar Harchi, Littérature et révolution (Divergences, 2024), plaidant pour « une écriture attachée à la construction d’une société d’égales et d’égaux – une société socialiste ».

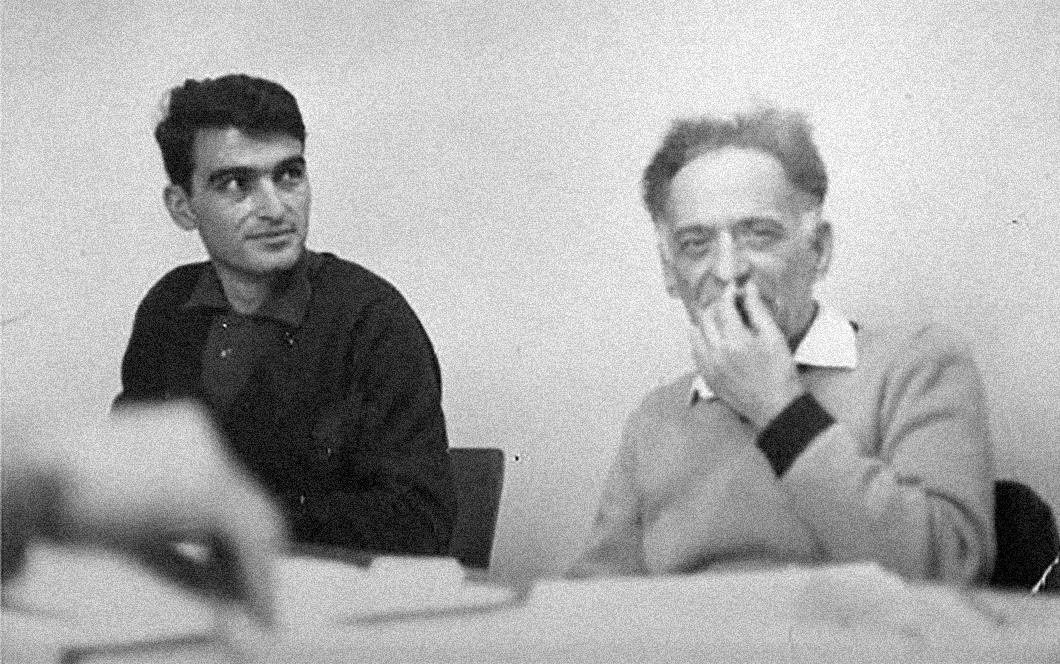

Le texte qu’il nous propose ici et que nous nous honorons de publier dans les colonnes de Contretemps s’attache à une figure méconnue de la gauche palestinienne : Jabra Nicola (1912-1974). Communiste devenu trotskyste, membre de l’Organisation socialiste israélienne – Matzpen –, l’itinéraire de Nicola est un héritage d’égalité et de justice.

***

Que les temps soient obscurs et qu’une lumière tarde à se faire en nos yeux, la chose est sûre. Où qu’on regarde en Palestine, du sang. Des morts. Des décombres. Et tout ça, le sang, les morts et les décombres, au nom de l’empire de la force[1]. Quelque part dans un livre, Arendt a écrit que « même dans les temps les plus sombres, [nous avons] le droit d’attendre quelque illumination et qu’une telle illumination [peut] fort bien venir […] de la lumière incertaine, vacillante et souvent faible que des hommes et des femmes, dans leur vie et leur œuvre, font briller[2] ». Pour nous Jabra Nicola, alias Abu Sa’id, est de ceux-là.

Parler d’un être c’est toujours parler du monde : en tout individu la Terre est repliée. Alors, pour parler de Jabra Nicola, il faut d’abord se figurer Haïfa. Et le faire en l’année 1912. C’est une petite ville portuaire dotée, depuis peu, d’une voie de chemin de fer liée à la Syrie. C’est donc l’essor. Napoléon avait en son temps rasé ses fortifications et les premières pierres d’une université sont posées en cette année avec l’appui de Juifs d’Europe et des États-Unis et l’aval de la puissance ottomane occupante – ce sera le Technion, futur vivier mondial de prix Nobel. Le rapport de recensement en date de 1922, soit une décennie plus tard, fait état de 24 634 habitants. Parmi lesquels, selon les dénominations d’alors : 9 377 mahométans, 8 863 chrétiens, 6 230 Juifs, 152 bahaïs et 12 Druzes[3]. Jabra Nicola naît en cette ville un vendredi.

Il naît dans une famille chrétienne. Arabe chrétienne. Mais de son enfance nous ne savons rien ; de son adolescence non plus.

Un communisme en Palestine

Le premier élément biographique établi dont nous disposons est son entrée au Parti communiste palestinien, le PCP, « au début des années 1930[4] ». Jabra Nicola a quelque chose comme 20 ans et l’organisation n’est pas bien vieille. Née en 1923 de la fusion de deux partis, elle a, au nombre de ses objectifs, celui de lutter, de concert, contre l’impérialisme britannique – gouvernant depuis peu la Palestine suite à l’effondrement de l’empire ottoman – et le sionisme – en sa qualité de mouvement bourgeois d’extraction européenne. Originairement juif dans sa composition, le parti entend se lier au prolétariat arabe et, par suite, s’imposer comme la juste voix arabo-juive des travailleurs d’un pays à affranchir. Autrement dit à rendre indépendant.

Le PCP s’affilie à la IIIe Internationale en 1924. Année, en outre, de la mort d’un Lénine paralysé mais désireux d’écarter Staline de la direction. En Italie le fascisme cimente son règne d’assassins. En Allemagne le parti nazi, sous les ordres d’Adolf Hitler, fait 1,1 % à l’élection présidentielle de 1925. En Union soviétique l’opposition de gauche, portée par Trotsky, est en voie d’écrasement : la « victoire personnelle de Staline[5]». La révolution mondiale tant souhaitée s’est soldée par un échec ; par la volonté du Géorgien le prétendu « socialisme » se resserre à l’échelle d’un pays seul. Le Parti communiste palestinien entretient, en toute logique, des liens étroits avec Moscou – l’un de ses fondateurs, Joseph Berger, natif de Cracovie, y rencontre Staline au mois de mars 1929. Tel est le cadre national et international dans lequel le jeune Jabra Nicola « devient bientôt un membre dirigeant du parti[6]».

Quelques mois après la rencontre en question, à Hébron, ville sacrée pour deux des religions du Livre, une soixantaine de Juifs sont massacrés. Des synagogues sont profanées. Des foyers arabes offrent refuge aux Juifs. Phase assurément la plus meurtrière de l’année en Palestine. En cause : les conditions d’accès, régulièrement disputées, à un murde Jérusalem – celui, pour le judaïsme, des Lamentations, vestige du Seconde temple antique ; celui, pour l’islam, de soutènement de la mosquée Al-Aqsa, depuis laquelle le prophète Muhammad se serait, une nuit, envolé sur le dos d’un cheval blanc. Le Parti communiste palestinien, redoutant la « guerre civile[7]», cible l’occupant britannique et dénonce les meneurs juifs et arabes seulement mus par la loi religieuse. Moscou s’en mêle, blâme et amende : l’important est le caractère anticolonialiste de ces émeutes. Bien sûr que des « réactionnaires arabes » ont pris grande part au sang versé, bien sûr qu’il y a eu « un pogrom » ; il n’empêche : il s’agit là, tranche la direction de la IIIe Internationale, « d’un mouvement de libération nationale, anti-impérialiste, panarabe, et, par sa composition sociale, d’un mouvement paysan ».

La Couronne tape en retour : plusieurs centaines de militants communistes sont expulsés hors le pays. Le parti dévisse. Quatre ans plus tard, nouvelles émeutes – à Jérusalem, Jaffa, Haïfa et Naplouse. Dans l’espoir de briser les appels des formations sionistes à une immigration juive non régulée, une plateforme palestinienne, le Comité exécutif arabe, exhorte à la tenue d’une grève et d’une manifestation, bravant par là l’interdit britannique. À Jaffa la police tire sur les gens : près de vingt morts, environ soixante-dix blessés, tous arabes. L’opposition au projet sioniste – fonder, via l’Occident, un État juif en Palestine, ou, pour le dire avec les mots du fondateur du sionisme politique, Theodor Herzl, être « la sentinelle avancée de la civilisation contre la barbarie[8]» –, cette opposition n’est pas nouvelle.

Ainsi que le rappellera Elias Sanbar dans son livre Figures du Palestinien, les premiers affrontements remontent à 1886. Soit près d’un demi-siècle auparavant. Des pétitions visant au contrôle de l’immigration juive, adressées à l’empire ottoman, ont circulé dès 1891. « En fait les Palestiniens pressentent dès les premières vagues de colonisation et la fondation des premières colonies la nature spécifique du danger qui les guette, celui de leur remplacement sur leur terre[9]», résumera l’historien palestinien.

Ran Greenstein, auteur en 2014 de l’essai Zionism and its Discontents, publiera, dans les colonnes de Jerusalem Quarterly, une étude consacrée à Jabra Nicola. Elles sont rares. Lisons : «Il n’existe que peu de références, éparses, au passage de Jabra Nicola au PCP[10]. » En effet. Son histoire se fond alors en celle du parti ; c’est elle qu’il nous faut continuer de conter en quelques mots. En 1935, le chef du PCP, Radwan Al Hilu, enfant de Jaffa et premier militant arabe à occuper ce poste, déclare que les Juifs doivent être « persuadés que leurs intérêts nationaux et de classe sont liés à l’issue victorieuse du mouvement de libération nationale des masses arabes[11]».

La même année, Najati Sidqi, également membre du parti, se rend en Espagne pour combattre le franquisme aux côtés des républicains et, concomitamment, tenter de dissuader les troupes marocaines de servir le fascisme comme elles le font affreusement. Le socialisme est une affaire de planète ; Sidqi écrira :

« N’est-ce pas aussi la liberté et la démocratie que nous réclamons ? Le Maghreb arabe ne pourrait-il pas accéder à la liberté nationale si les généraux fascistes étaient vaincus ? […] La victoire des républicains espagnols sur les colonisateurs allemands et italiens ne ferait-elle pas pencher la balance en faveur des partisans de la démocratie et des peuples opprimés du monde entier[12] ? »

Quant au cofondateur du parti, Joseph Berger, il séjourne à Moscou en ce temps : arrêté par le pouvoir soviétique, il est condamné à mort puis gracié ; il passera plus de vingt ans de sa vie dans les camps staliniens et l’exil sibérien. Pourquoi ça ? Un professeur a rapporté aux autorités compétentes des propos que Berger aurait tenus, peu flatteurs à l’endroit de Staline – le voici repeint en « trotskyste ». Réhabilité après la mort du tyran soviétique, l’intéressé dira, dans ses Mémoires Le Naufrage d’une génération, que l’essentiel, c’est contribuer, toujours, à « la recherche de la vérité[13]».

En Palestine les émeutes tournent au soulèvement. À « la révolution[14]», pour le dire comme Elias Sanbar. Nous sommes en l’année 1936et la population arabe se dresse, plus fortement, cette fois, plus massivement, cette fois, contre l’occupant britannique et le projet sioniste : grèves, création de comités, grands rassemblements, distribution de tracts à visée révolutionnaire, actions armées, attaques de trains, destructions de ponts, plasticages du pipe-line, etc. Le pays devient, poursuivra l’historien palestinien, « un véritable territoire de guerre[15] ». La Couronne arrête les indépendantistes en nombre. Pend, abat, torture. On compte jusqu’à six mille morts côté arabe, et neuf mille prisonniers à la fin du soulèvement, en 1939[16]. « Le gros de l’élite palestinienne disparaît[17]», notera l’historien français Dominique Vidal. Puis la Couronne propose le partage du pays en deux États, l’un juif et l’autre arabe. La représentation arabe refuse en bloc toute colonisation. Le Parti communiste palestinien soutient le soulèvement populaire. Et se divise en conséquence.

Une section juive se forme en son sein en 1937, critique à l’endroit de sa direction. C’est qu’une partie des militants communistes condamne, d’une part, les demandes arabes de cessation complète de l’immigration juive alors que nazisme, devenu triomphant, persécute cette minorité en Allemagne, et, d’autre part, dénonce le rapprochement entre certaines voix nationalistes arabes et le fascisme européen – à l’image, depuis fameuse, de Mohammed Amin al-Husseini, grand mufti de Jérusalem, qui, quelques années plus tard, saluera lors d’un discours la politique hitlérienne en ce qu’elle « élimin[e] le fléau que représentent les Juifs dans le monde[18]». La révolution communiste, argue en substance cette section, ne saurait s’allier aux contre-révolutionnaires ; elle disparaît en 1939, date à laquelle la Couronne annonce l’encadrement de l’immigration juive. On ignore la position de Nicola. Seulement sait-on qu’il traduit l’une des réunions du parti, locuteur qu’il est de l’hébreu, et travaillera prochainement à la réintégration de militants juifs.

En Europe la guerre s’en va dévaster le continent. En Palestine Jabra Nicola est arrêté par l’occupant britannique et, avec d’autres militants, jeté dans un camp de détention administratif. Pour quel motif ? Soupçon de sympathie avec l’ennemi, entendre l’Axe. « Quelle ironie amère. Car, dès le début de la guerre, Jabra a soutenu le camp antifasciste[19] », écrira Moshe Machover, son futur camarade de lutte. Jabra Nicola est libéré en 1941. Le Troisième Reich envahit l’Union soviétique en juin de la même année ; cinq mois plus tard Goebbels, ministre et député, déclare par voie de presse : « chaque Juif est notre ennemi[20]». Nul n’ignore la suite. Les disparus, par millions, dans les camps d’extermination de Pologne. Les vies, si nombreuses, tombées sous les balles des unités mobiles nazies. Samuel Zygelbojm, cadre du Bund socialiste, se suicidant pour dénoncer la passivité des Alliés. Le monde yiddish annihilé. « [F]olie du génocide contre le peuple juif[21]», écrira Edward Saïd.

Le tournant trotskyste

C’est par la lecture d’un article de Trotsky consacré à la politique promue par l’Union soviétique à l’endroit de l’Allemagne, traduit en arabe et publié dans la presse égyptienne, que Jabra Nicola découvre la pensée, proscrite, du fondateur de l’Armée rouge, assassiné au Mexique à l’été 1940 par un homme de Staline. Nous ne disposons d’aucune information supplémentaire quant à cet article. Hypothétisons qu’il y était question de la tactique stalinienne de la Troisième période, « classe contre classe », renvoyant dos à dos, jusqu’en 1934, nazisme et social-démocratie – les confondant même sous l’appellation de « social-fascisme ». Tactique vivement contestée par Trotsky, qui, lui opposant celle du « front unique », plus ample, l’accusa d’avoir rendu possible l’accession d’Hitler au pouvoir.

Les années 1940 voient ainsi Jabra Nicola se rapprocher du trotskysme. Donc rompre avec le « communisme » stalinien de la IIIe Internationale pour rallier la IVe, fondée par Trotsky, en région parisienne, au mois de septembre 1938. Sans toutefois, chose curieuse, rompre avec le PCP. « Bien qu’il ne cachât pas ses opinions trotskystes, les dirigeants du parti – des intellectuels de faible envergure, en comparaison de lui – n’osèrent l’exclure. Mais ils le relevèrent progressivement de toute fonction d’influence politique directe et le cantonnèrent à l’écriture[22]», expliquera son ami Machover.

L’ONU, dominée par les puissances coloniales occidentales, vote à la fin de l’année 1947 le partage de la Palestine. 33 voix pour, 13 contre, 10 abstentions. Staline a fait volte-face : la guerre achevée il appuie désormais la revendication sioniste – « alors même que le dirigeant soviétique engage une campagne de répression contre les Juifs[23]» sur le sol russe. Appuie et arme lourdement le futur État d’Israël. C’est que, foi d’ambassadeur stalinien, « les Juifs avancés et progressistes de Palestine représentent plus de promesses pour nous que les Arabes retardataires[24] ». La suite est connue : les populations arabes lèvent leurs armées face à la prise de possession ; elles sont défaites. Pour les Palestiniens c’est la Nakba. Quelque 800 000 d’entre eux sont chassés, des centaines de villages sont rasés, les massacres se comptent par dizaines : un nettoyage ethnique – « la disparition de la Palestine[25] », se souviendra Edward Saïd, alors enfant.

Tony Cliff, né Yigael Glückstein en Palestine, racontera dans ses Mémoires, A world to win, avoir voulu rencontrer Jabra Nicola au début des années 1940. De lui il savait sa fonction d’éditeur du journal communiste El Nur (La Lumière). Cliff est pour sa part membre de la Ligue communiste révolutionnaire – le parti palestinien de la jeune IVe Internationale trotskyste. L’objectif que Cliff se fixe ici : l’émancipation de tous par l’égalité de tous. Il décrira Jabra Nicola comme « un homme vraiment brillant[26]», ajoutant : le Palestinien, qui venait d’être incarcéré par les Anglais, travaillait la nuit et vivait dans une seule pièce aux côtés de son épouse, leur enfant en bas âge, sa sœur, son neveu et sa mère malade. « Tous les jours, à la fin de son service, je le voyais et discutais avec lui durant trois ou quatre heures[27]. » De son épouse seulement savons-nous le nom, Aliza Novik. Militante elle aussi. Et juive, à en croire son patronyme d’origine russe ou polonaise.

Jabra Nicola rejoint la Ligue en 1942. Ils sont une trentaine de membres. Ils publient deux journaux, l’un en arabe (Sawt al‑Haq – La voix de la vérité) et l’autre en hébreu (Kol Hamaamad – La voix de la classe). Ils se sont opposés à la partition onusienne, cette « solution purement et exclusivement pour les pays impérialistes[28] ». C’était là, simplement, la position de Trotsky, antisioniste déterminé. En janvier 1937 il notait ainsi, dans un article, que « le sionisme est incapable de résoudre la question juive[29] » : on ne combat pas l’antisémitisme européen en homologuant les coordonnées capitalistes et impérialistes dominantes mais en contribuant à la victoire du socialisme.

En décembre de l’année suivante il décrivait cette proposition politique qu’est le sionisme comme « un mirage tragique[30]». Il enfonçait le clou deux mois plus tard au cours d’un entretien : son interlocuteur, adepte, quant à lui, de la création d’un nouvel État en Palestine, lui objecta qu’il « faut faire quelque chose » pour secourir leur peuple ; Trotsky répondit par l’affirmative, naturellement, mais précisa : « quelque chose d’efficace[31]». Le révolutionnaire en exil avertit, prémonitoire : si une nouvelle guerre mondiale venait à éclater les Juifs « seront pratiquement éliminés » – elle éclatera sept mois plus tard. La seule solution, insistait-il, était d’instaurer l’égalité en Europe. Donc le socialisme. Quelques semaines avant son assassinat il qualifiait une dernière fois l’idée sioniste de futur « piège sanglant[32]». Une vue des plus banales dans le champ égalitaire d’alors. Surtout parmi les Juifs – « la plupart des antisionistes étaient juifs[33] ».

Avec le Matzpen

Le 14 mai 1948 l’État d’Israël déclare son indépendance par la voix de David Ben Gourion. Ce dernier célébrait, trois décennies plus tôt, « l’histoire de la colonisation américaine » en ce qu’elle « témoigne de la grandeur et de la difficulté du rôle des premiers colons qui y étaient venus, à la recherche d’une nouvelle patrie[34] ». La patrie venue d’Europe est instituée. Et les Palestiniens pulvérisés comme l’ont été les Premières nations.

Trente ans plus tard la poétesse Fadwa Touqan rapportera dans ses Mémoires, Le Cri de la pierre :

« Avec la chute de la Palestine en 1948, l’édifice de la société arabe traditionnelle trembla sur ses fondements politiques, sociaux et culturels ; […] la pensée socialiste et marxiste commença à imprégner la conscience des peuples arabes, les conduisant à lutter d’une part contre la domination colonialiste, d’autre part contre la société traditionnelle[35]. »

Si tous les socialistes n’ont pas, tant s’en faut, accompli la justice sous le nom de « socialisme », la justice reste de l’ordre de l’impensable sans lui. Car le socialisme n’est que la condition de possibilité de la justice ici-bas. Sa matérialisation. Ce qui se fait hors le socialisme se fait encore dans l’espace tracé par les forts ; le Sud et les non-Blancs hissent dès lors le drapeau haut. En Indochine, Hô Chi Minh, devenu sympathisant marxiste à Paris, poursuit en cette année la lutte contre l’empire français. Aimé Césaire s’avance depuis trois ans sous les couleurs du PCF au nom du « droit à la dignité de tous les hommes[36]».

Bachir Hadj Ali devient rédacteur en chef de l’hebdomadaire Liberté, publication du Parti communiste algérien – il en deviendra le premier secrétaire. Kwame Nkrumah, futur président socialiste du Ghana, a rencontré C.L.R. James, trotskyste trinidadien, il y a trois ans de ça et le voici arrêté après des émeutes à Accra. À Lisbonne Amílcar Cabral n’est pas encore le leader marxiste que l’on sait : pour l’heure il étudie et se lie aux milieux antifascistes. L’écrivain afro-américain Claude MacKay s’éteint à Chicago au terme d’une vie à « allier les idées communistes à une profonde sympathie et compréhension des doléances des Noirs[37]». Et, en Palestine, en cette année 1948, la Ligue invite les prolétaires arabes et juifs à s’unir contre les orientations contre-révolutionnaires de chacun des camps, à savoir sionistes et féodales.

Nous retrouvons trace de Jabra Nicola en 1952.

Devenu, par la force des choses, un Palestinien de nationalité israélienne, il participe à Haïfa, aux côtés de l’écrivain communiste palestinien Emile Habibi, à la fondation du journal culturel al-Jadid (La nouveauté). Car Nicola porte un intérêt tout particulier à la littérature. Il traduit plusieurs classiques en langue arabe – dont, non sans fierté, La Sonate à Kreutzer de Tolstoï. Le Parti communiste palestinien a pris fin au moment de la fondation de l’État d’Israël, pour s’agréger au nouveau Parti communiste, « israélien » cette fois, dit Maki ; Jabra Nicola, nous l’avons vu, ne l’a pas quitté en dépit de ses convictions trotskystes – et n’a pas été exclu. Mais, en cette année 1956, le Maki, présent à la Knesset, le flanque à la porte.

Année décisive : Khrouchtchev fait cas de l’ordre despotique instauré par Staline, mort la décennie passée ; le Maroc et la Tunisie gagnent leur indépendance et sont admis à l’ONU ; Israël envahit la bande de Gaza et le Sinaï ; l’URSS écrase de ses chars la Hongrie insurgée ; Fidel Castro et ses hommes débarquent à Cuba pour renverser la dictature pro-américaine. Le Maki s’en trouve ébranlé. Démissions et évincements. Deux ans plus tard Jabra Nicola participe à une rencontre entre écrivains palestiniens et israéliens. Il y déclare que les Arabes sont « le sel de cette terre[38]» et demande combien, parmi les Israéliens présents, savent s’exprimer dans leur langue – car, précise-t-il, exception faite de deux participants, tous les intervenants palestiniens parlent hébreu. « Comment comptez-vous donc communiquer avec nous[39] ? »

Un petit groupe de communistes expulsés fonde, en 1962, l’Organisation socialiste israélienne – mieux connue sous le nom de son journal, Matzpen (La boussole). Michel Warchawski, l’un de ses membres, racontera en 2002 dans le livre Sur la frontière : « L’organisation propose une critique radicale du sionisme : […] elle analyse la guerre de 1948 comme une guerre d’épuration ethnique et non comme une guerre de libération nationale[40]». Jabra Nicola rejoint le Comité exécutif international de la IVe Internationale en 1963. Ainsi que le Matzpen. Pour l’instant l’organisation existe à peine dans le champ politique. La guerre des Six jours, en l’été 1967, va changer ça. Le Matzpen s’y oppose, « seul contre tous[41] » ; la mise au ban, y compris à gauche, est brutale. L’État d’Israël vainc en quelques jours les forces armées égyptiennes, jordaniennes, syriennes, irakiennes et libanaises tout en conquérant de nouveaux territoires.

L’organisation socialiste publie son premier manifeste et trace une ligne nette : la solution au drame est de nature révolutionnaire et fédérale ; le sionisme, en tant qu’idéologie étatique coloniale et impériale, a vocation à disparaître : Israël sera « désionisé » et se muera en un État socialiste ; la possibilité, pour tout Juif du monde entier, de s’installer sur-le-champ sera abrogée et tout réfugié palestinien pourra rentrer au pays ; la totalité des Palestiniens expropriés seront dédommagés ; l’existence juive, comme « nation hébraïque » (au sens de « peuple ») sera reconnue en tant que fait, donc garantie, afin de détacher la majorité israélienne de l’idéologie sioniste ; une fédération arabo-juive, sans classes, sera instituée. « Résister, percer les frontières interethniques, rompre avec les consensus[42]», dira Warchawski.

« Jabra a eu une influence majeure et profonde sur la direction prise par Matzpen, en particulier concernant l’Orient arabe et le sionisme[43] », se souviendra Moshe Machover. L’organisation est composée de jeunes militants ; Nicola, la cinquantaine, est leur aîné ; elle cessera d’opérer dans les années 1980. Jabra Nicola contribue à son journal à compter du cinquième numéro, sous le nom d’Abu Sa’id.

Pour un Moyen-Orient socialiste

Intransigeant et têtu, dira-t-on, le Palestinien n’en savait pas moins discuter avec des personnes dont il désapprouvait les opinions. Sa pensée nous parvient, nettement, en ces années 1960 et 70. Plusieurs de ses articles sont aujourd’hui lisibles en arabe, en hébreu et, moindrement, en anglais. Synthétisons à traits vifs.

« De tous les problèmes légués au monde par l’impérialisme européen, la Palestine est l’un des plus insolubles[44]», coécrit Nicola à l’été 1966. Israël restera à jamais « une petite forteresse assiégée » si le peuple palestinien continue d’être opprimé, ségrégé et discriminé. Mais il ne suffit pas de scander « Libération de la Palestine » : il faut mettre à disposition une « solution politique, réaliste et juste ». Celle-ci ne peut être strictement étatique ; seule l’édification graduelle d’une Union, d’une fédération socialiste des peuples garantissant aux Palestiniens l’égalité totale, aux réfugiés le droit au retour et aux Israéliens celui de se déterminer comme peuple israélien et non comme État des Juifs du monde entier, est en mesure de régler pour de bon la question.

Avec « Où va le nassérisme ? », paru en 1967 dans le trente-huitième numéro de Matzpen,Nicola réitère sa critique, amorcée quatre ans plus tôt dans l’article « La leçon irakienne : une précieuse leçon ». La pensée du président Nasser n’est que petite-bourgeoise. S’il reconnaît les vertus de son combat contre l’impérialisme ainsi que la mise en place de certaines réformes en Égypte, il déplore qu’il ne touche pas – à l’instar du mouvement baasiste tout entier, mélangeant nationalisme, panarabisme et socialisme – aux fondations mêmes du capitalisme.

En août 1969, numéro 50, il écrit avec Machover l’article « La lutte palestinienne et la révolution au Moyen-Orient ». Après avoir fustigé l’ensemble des gouvernements arabes, le texte salue le caractère hautement populaire, autrement dit non instrumentalisé, de la cause palestinienne. Dès lors l’urgence est à l’organisation des masses arabes autour de la classe ouvrière et d’un programme anticapitaliste. Mais, pour édifier une Palestine juste, il convient d’en finir avec la revendication étroitement nationaliste arabe : nier l’existence populaire israélienne, désormais incarnée par une langue et une culture propres, est une impasse politique. C’est un tout nouveau Moyen-Orient qu’il importe de penser, fort, à égalité, de l’ensemble de ses peuples, minoritaires ou non – arabe, juif, kurde, etc. Il n’est qu’une révolution socialiste pour mener à bien ce projet. Celle-ci, du reste, n’aura pas à suivre les canons marxistes-léninistes européens : point n’est besoin d’une étape transitoire bourgeoise, dans la région, pour marcher droit au socialisme. Jabra Nicola convoque en renfort, dans l’introduction à son livre inachevé, Nation arabe et mode de production asiatique, le tout dernier Marx, celui de sa brève correspondance avec la militante populiste russe Véra Zassoulitch. En clair : l’auteur du Manifeste du parti communiste jugeait, sa vie s’achevant, qu’il était « possible qu’une révolution éclate dans les conditions et les formes qu’il n’avait jamais envisagées auparavant[45] ».

Les Kurdes, justement. Jabra Nicola y revient à plusieurs reprises. « Soutenir les Kurdes, pourquoi ? » demande-t-il en 1963 dans le onzième numéro de Matzpen. Le militant palestinien se dresse contre « le régime sanglant et terroriste du parti Baas[46] » qui, en Irak, massacre le peuple kurde présent en ses frontières. Nicola use du mot banni « Kurdistan », qualifie les forces armées kurdes de « combattants de la liberté » et regrette que ce peuple n’ait jamais pu accéder à l’indépendance, fracturé qu’il se trouve désormais en quatre États – l’Irak, la Turquie, l’Iran et la Syrie. « La pauvreté, l’exploitation, l’ignorance et la maladie sont le lot des masses kurdes. Elles sont victimes de discrimination dans tous les domaines de la vie : politique, économique et culturel. »Il faut donc appuyer la revendication kurde d’indépendance : loin de nuire aux peuples arabes, comme le croient la plupart des nationalistes, elle le sert puisqu’elle sert le projet anticolonialiste. Que des Israéliens soucieux de fragiliser les voix arabes applaudissent au combat des Kurdes n’y change rien : nul n’est dupe de la manœuvre ; les luttes kurdes et palestiniennes sont bel et bien « complémentaires ». Il publie l’année suivante le texte « Les Kurdes : un premier pas. Victoire du mouvement anti-impérialiste dans le monde arabe[47] ». Il y condamne de nouveau la guerre irakienne menée contre eux – guerre que, deux décennies plus tard, Saddam Hussein, « dirigeant effroyable[48]» dira Edward Saïd,transformera en génocide.

« Révolution arabe et problèmes nationaux dans l’Orient arabe », écrit-il en juillet 1973 aux côtés, derechef, de Machover. La guerre du Kippour/Ramadan explosera dans trois mois. Revenant sur l’importance de l’unité arabe, de l’unification du Machrek et de la nécessité d’une révolution socialiste – alliant ouvriers et paysans –, le texte insiste sur l’obligation, pour la lutte palestinienne, de ne pas s’isoler nationalement. Le conflit est régional ; partant la solution l’est. S’opposer aux pouvoirs arabes en place, à l’impérialisme occidental et au sionisme tient du même élan. Le tandem revient sur le besoin de penser, de mieux penser, le fait israélien en Palestine. Non, reconnaître sa réalité populaire au Moyen-Orient ne revient pas à légitimer le sionisme ni l’oppression des Palestiniens. Les Israéliens ne parlent plus le yiddish et, comme les Américains, sont à présent enracinés dans ce territoire – en 1973 ils y sont au nombre de 2 millions et demi (près de 7 millions et demi aujourd’hui). Ne pas le saisir, estiment les deux militants, renforce seulement le sionisme et la contre-révolution puisque les Israéliens trouveront, faute d’une alternative concrète, refuge en leur sein. L’unique issue viable est de les gagner à la révolution socialiste moyen-orientale : tourner la page de la doctrine coloniale et offrir aux Juifs le statut démocratique de composante régionale dans le cadre d’une Union égalitaire.

Le rendez-vous de la justice

Jabra Nicola va mourir l’année suivant la publication de cet article. À Londres, malade, âgé de 62 ans. Un 25 décembre.

Cette année 1974 est marquée par l’obtention, via Yasser Arafat, porte-parole de l’OLP et du Fatah, de la reconnaissance de la question palestinienne à l’ONU. Le révolutionnaire palestinien – dont Nicola n’était pas sympathisant – propose un plan de sortie de guerre : son désormais célèbre « rameau d’olivier ». Il plaide à la face du monde pour la fondation d’un seul « État national indépendant sur tout le territoire libéré de Palestine[49]», où tous les habitants, musulmans, juifs et chrétiens, pourront, les structures coloniales abolies, « vivre ensemble, dans le cadre d’une paix juste ». Concluant : « nous ne voulons pas verser une seule goutte de sang palestinien, arabe ou juif ». L’Assemblée générale de l’ONU réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien à l’autodétermination, à l’indépendance, à la souveraineté et au retour.

En Israël une succession d’opérations armées palestiniennes jalonne cette même année. D’abord l’attaque d’un village près de la frontière libanaise : le FPLP-GC, nationaliste et ancré en Syrie, la supervise. Deux soldats israéliens et seize civils tués ; l’aviation frappe le Liban en retour. Un mois plus tard des membres du FDLP, maoïste, prennent une école en otage : ils exigent la libération d’une vingtaine de prisonniers ; vingt-deux écoliers trouvent la mort ; les forces israéliennes donnent l’assaut. L’aviation frappe à nouveau. Encore des morts.

En juin des combattants du Fatah – dont le programme appelle à « une Palestine progressiste, démocratique et non confessionnelle[50]» et à enrôler les Israéliens dans cette révolution anticolonialiste – tuent sept soldats dans un raid organisé ; trois ports libanais sont bombardés en représailles. En septembre un avion de ligne israélien est détourné et s’écrase avec ses passagers. Quelques semaines avant le décès de Nicola le FDLP engage une seconde action en vue de libérer des prisonniers : trois de ses combattants, venus de Jordanie, investissent un immeuble au nord d’Israël. Quatre civils sont tués et les dépouilles des combattants palestiniens incendiées par la foule après l’assaut.

« Jabra a toujours placé le bien de l’entreprise révolutionnaire au-dessus de tout, en particulier au-dessus des intérêts organisationnels étroits. […] De toute ma vie politique, je n’ai jamais rencontré quelqu’un de plus honnête, tant sur le plan politique que personnel », confie Moshe Machover au moment de saluer son ami défunt. Akiva Orr, cofondateur de Matzpen, salue pour sa part « l’indépendance intellectuelle[51]» de son camarade : il aurait pu devenir un haut responsable politique s’il l’avait souhaité, c’est-à-dire s’il avait tu ses critiques ou accepté les offres qu’il désapprouvait. « Il parlait à chacun comme à un égal », poursuit-il, assurant lui aussi que Nicola était l’honnêteté même.

Un demi-siècle a passé depuis ce mercredi 25 décembre.

L’URSS a sombré à jamais. Nulle part la proposition trotskyste n’est parvenue à mobiliser le grand nombre. Le mode de production capitaliste ravage la Terre entière sans plus le moindre obstacle. Arafat est mort après le siège de ses quartiers généraux. L’État d’Israël, régi par des idéologues fascistes, anéantit la bande de Gaza à l’heure où nous écrivons ces lignes, et le fait avec du matériel de guerre étasunien et l’assentiment des forces occidentales. La Cisjordanie, emmurée et criblée de colonies, suffoque entre les mains de soldats et de colons déchaînés. Le Hamas, fondé treize ans après la disparition de Jabra Nicola et longtemps soutenu par les autorités israéliennes afin de « contrer la politique nationale de l’OLP[52]», conduit, pour le moment, l’option stratégique militaire contre l’occupation sous la bannière de l’islamisme – funeste bannière qui, pour reprendre les mots de Mansoor Hekmat, partisan iranien du communisme des Conseils, constitue « la base irremplaçable du système antisocialiste et de droite dans la région[53]». Que les temps soient obscurs, oui, ça n’est que trop sûr.

Dans ses Mémoires, You Can’t Please All, Tariq Ali, alors membre de la IVe Internationale, raconte avoir rendu visite à Jabra Nicola à l’hôpital Hammersmith dans l’ouest londonien. Les personnels médicaux ignoraient tout de leur patient. Le vieux militant n’avait pas mangé les deux jours précédents. La télévision tournait. Dehors il pleuvait. « Je lui ai serré la main, je lui ai dit qu’on avait encore besoin de lui, qu’il fallait former une nouvelle génération, comme il l’avait fait pour nous. Mais il a secoué la tête avec colère et a détourné le regard[54]. » L’homme se savait condamné. Il souhaitait en finir au plus vite – jamais le livre dont il avait entamé l’écriture ne paraîtrait.

La mort saisit les corps à tous les coups, et les idées parfois. Alors c’est deux fois la mort, la mort pleine et entière. Mais il suffit qu’une idée subsiste pour que la mort ne l’emporte pas complètement. Une idée ça peut être une lumière – si elle est juste, si elle est vraie. L’idée socialiste est le remède à l’obscur du monde. Le XXe siècle lui a roulé sur le dos. Ses os sont cassés. Mais en ce qu’elle reste « le rendez-vous de tous les rêves de justice[55]», il n’est jamais trop tard pour tenter de la relever – autrement.

« Nous l’avons enterré dans un cimetière londonien. Encore un enterrement palestinien loin de chez lui[56]. » Dire Jabra Nicola, dire tant et tant d’autres avec lui, immense fratrie d’hommes et de femmes des quatre coins du globe, c’est, un peu, mais ce peu n’est pas rien, nous permettre de ne pas sombrer tout entier.

Notes

[1] Par « force » nous entendons, avec Simone Weil, tout ce « qui fait de quiconque lui est soumis une chose ». Tout ce qui transforme ce qui vit en « cadavre », en « pierre ». (L’Iliade ou le poème de la force, Éditions de l’éclat/éclats, [2014] 2022, p. 39.) On pourra lire à ce propos la thèse « Simone Weil. Une philosophie de la force et de la faiblesse » de Hiromi Takahashi, soutenue le 26 mars 2010.

[2] Hannah Arendt, Vies politiques, Gallimard, 1974, p. 10.

[3] J.B. Barron, « Report and General Abstracts of the Census of 1922 », Table III, 1923.

[4] Moshe Machover, « Comerade Jabra Nicola (1912-1974) », Matzpen n° 73, mars-avril 1975 [nous traduisons].

[5] Oleg Khlevniuk, Staline, Gallimard, 2019, p. 204.

[6] Moshe Machover, « Comerade Jabra Nicola (1912-1974) », art. cit.

[7] Cité par Mario Keßler, « The Palestinian Communist Party in the Interwar Period », Rosa-Luxemburg-Stiftung, 27 août 2019 [nous traduisons].

[8] Theodor Herzl, L’État juif, Lipschutz, [1896] 1926, p. 95.

[9] Elias Sanbar, Figures du Palestinien, Gallimard, [2004] 2024, p. 91.

[10] Ran Greenstein, « A Palestinian Revolutionary: Jabra Nicola and the Radical Left », Jérusalem Quarterly, n° 46, été 2011 [nous traduisons].

[11] Cité par Mario Keßler, « The Palestinian Communist Party in the Interwar Period », art. cit.

[12] Najati Sidqi, « I Went to Defend Jerusalem in Cordoba, Memoirs of a Palestinian Communist in the Spanish International Brigades », Jerusalem Quarterly, n° 62, été 2015 [nous traduisons].

[13] Joseph Berger, Le Naufrage d’une génération, Denoël, 1974, p. 276.

[14] Elias Sanbar, Figures du Palestinien, op. cit., p. 169.

[15] Ibid., p. 167.

[16] Alain Gresh, Israël, Palestine. Vérités sur un conflit, Arthème Fayard/Pluriel, [2010] 2023, p. 74.

[17] Dominique Vidal, Antisionisme = antisémitisme ? Réponse à Emmanuel Macron, Libertalia, 2018, p. 29.

[18] Discours du 2 novembre 1943, cité par Gilbert Achar, The Arabs and the Holocaust: The Arab-Israeli War of Narratives, Metropolitan Books/Henry Holt & Company, 2009, p. 157 [nous traduisons].

[19] Moshe Machover, « Comerade Jabra Nicola (1912-1974) », art. cit.

[20] Joseph Goebbels, « Die Juden sind schuld ! », Das Reich, n° 46, 16 novembre 1941 [nous traduisons].

[21] Cité par Dominique Eddé, Edward Said. Le roman de sa pensée, La Fabrique, 2017, p. 151.

[22] Ibid.

[23] Michel Réal, « Quand l’Union soviétique parrainait Israël », Le Monde diplomatique, n° 726,septembre 2014, p. 8.

[24] Cité par Dominique Vidal, « Quand Staline soutenait Israël et réprimait les juifs », Orient XXI, 9 avril 2021.

[25] Edward W. Saïd, À contre-voie. Mémoires, Le Serpent à Plumes, 2002, p. 196.

[26] Tony Cliff, A world to win: life of a revolutionary, Bookmarks, 2000, p. 23 [nous traduisons].

[27] Ibid., p. 24.

[28] Communiqué de la Ligue communiste révolutionnaire, « Against Partition ! », septembre 1947 [en ligne] [nous traduisons].

[29] Léon Trotsky, « La Question juive », 18 janvier 1937 (Question juive/Question noire, Éditions Syllepse, 2011, p. 119.)

[30] Léon Trotsky, « Appel aux Juifs américains menacés par le fascisme et l’antisémitisme », 22 décembre 1938 (Ibid., p. 141.).

[31] Léon Trotsky, « Entretien avec un sioniste », 14 février 1939 (Ibid., p. 145.).

[32] Léon Trotsky, « Sur la question juive », juillet 1940 (Ibid., p. 148.).

[33] Textes choisis par Béatrice Orès, Michèle Sibony, Sonia Fayman, Antisionisme, une histoire juive, Éditions Syllepse, 2023, p. 17.

[34] Sionismes. Textes fondamentaux, réunis et présentés par Denis Charbit, Albin Michel, 1998 – David Ben Gourion, « Le don du pays », De la classe au peuple, Am Oved, 1956.

[35] Fadwa Touqan, Le Cri de la pierre, L’Asiathèque, 2024, p. 183.

[36] Aimé Césaire, Pourquoi je suis communiste, Éditions du Parti communiste français, 1947, p. 14.

[37] Claude MacKay, « The Racial Issue in The U.S.A. », International Press Correspondence, 21 novembre 1922 [nous traduisons].

[38] Ran Greenstein, « A Palestinian Revolutionary: Jabra Nicola and the Radical Left », art. cit.

[39] Ibid.

[40] Michel Warchawski, Sur la frontière, Hachette, [Stock, 2002] 2009, p. 45.

[41] Ibid., p. 49.

[42] Ibid., p. 289.

[43] Moshe Machover, « Comerade Jabra Nicola (1912-1974) », art. cit.

[44] Jabra Nicola et Moshe Machover, « The Palestine Problem », Matzpen, n° 36, juin-juillet 1967 (mais présenté à l’organisation en août 1966 sous la forme de « thèses ») [nous traduisons].

[45] Marcello Musto, Les Dernières années de Karl Marx. Une biographie intellectuelle 1881-1883, Puf, 2023, p. 154.

[46] Jabra Nicola, « Why the Kurds Should Be Supported », Matzpen, n° 11, octobre 1963 [nous traduisons].

[47] Jabra Nicola, « הכורדים: הצעד הראשון; ניצחון לתנועה האנטי-אימפריאליסטית בעולם הערבי » [« Les Kurdes : un premier pas. Victoire du mouvement anti-impérialiste dans le monde arabe »], Matzpen, n° 16, mars 1964 [nous traduisons].

[48] Edward Said, Israël, Palestine l’égalité ou rien, La Fabrique, [1999] 2021, p. 163.

[49] Yasser Arafat, Nations Unies, Assemblée générale, 29e session, Séances plénières, 13 novembre 1974, p. 918.

[50] Le Fatah, La Révolution palestinienne et les Juifs, Orient XXI/Libertalia, 2021, p. 37.

[51] Akiva Orr, « הוא לא היה מורה, אבל למדנו ממנו הרבה » [« Il n’était pas un professeur, mais nous avons beaucoup appris de lui »], Matzpen, n° 73, mars-avril 1975 [nous traduisons].

[52] Ilan Pappe, Une terre pour deux peuples. Histoire de la Palestine moderne, Fayard, 2004, p. 269.

[53] Mansoor Hekmat, « The Rise and Fall of Political Islam », http://hekmat.public-archive.net, hiver 2001 [nous traduisons].

[54] Tariq Ali, The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads, and Modernity, Verso, 2002, p. 89 [nous traduisons].

[55] Jean Jaurès, « Le peuple et les systèmes », La Dépêche, 29 avril 1891.

[56] Tariq Ali, The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads, and Modernity, op. cit..