La Commune au jour le jour. Jeudi 2 avril 1896

À l’occasion des 150 ans de la Commune de Paris, Contretemps publie du 18 mars au 4 juin une lettre quotidienne rédigée par Patrick Le Moal, donnant à voir ce que fut la Commune au jour le jour.

***

L’essentiel de la journée

Enterrement de Léo Frankel

L’enterrement a rassemblé quelques centaines de personnes, dont Édouard Vaillant, Jules Guesde, Jean Jaurès, Prosper-Olivier Lissagaray, et un certain nombre de membres de la Commune, comme Jean Allemane, qui voyait en Léo Frankel un des plus nobles et des plus désintéressés combattants du socialisme international : « le mouvement de 1871 doit à Léo Frankel et à ses obscurs collaborateurs de surgir dans l’histoire – non pas comme une révolte patriotarde ou politique – mais comme la Révolution sociale avec ses inévitables conséquences et son aboutissement franchement communiste ».

Léo Frankel, né le 28 février 1844 à Budapest, devint orfèvre, ou ouvrier bijoutier, et arriva en France, à Lyon, en 1867, pour ensuite rejoindre Paris. Il était alors correspondant du journal Lassallien, le « Social-Démokrat ». Il adhère à l’Internationale, devient membre de la section allemande à Paris, et est condamné pour cela en 1870. Libéré le 5 septembre, il devient un orateur écouté du club de la Reine Blanche et joue un rôle important dans le Conseil fédéral des sections parisiennes, il est désigné avec Thiesz comme secrétaire du Conseil de l’Internationale pour l’étranger. Élu à la Commune dans le XIIIème arrondissement, il devint la cheville ouvrière de la Commission du travail et de l’échange et, à ce titre, il est à l’origine des principales mesures sociales, sinon socialistes de la Commune. Lors de la semaine sanglante, deux fois blessé, il est sauvé par Elisabeth Dmitrieff et sort de Paris déguisé en menuisier.

En exil, il est élu le 22 août 1871 membre du Conseil général de l’Internationale lors du congrès qui met en avant l’idée de la constitution de la classe ouvrière en parti politique. Il est alors très proche de Marx. Après la disparition de cette l’Internationale en 1872, il est actif en Allemagne, en Autriche et e, Hongrie, où il milite pour l’union des forces socialistes. Il participe à la constitution du Parti général des ouvriers de Hongrie et à plusieurs congrès socialistes internationaux. Condamné, il revient en France en exil en 1889. Il meurt en vivant de peu, « personne ne sut mourir de faim comme Frankel. Il était de ces hommes que vous rencontrez toujours propres, soigneux de leurs vêtements qu’ils portent pendant des années sans les user, accomplissant le miracle de vivre avec quatre sous par jour, car ils redoutent par-dessus tout la commisération d’autrui et n’acceptent que les sympathies qui s’adressent à leurs idées » [1].

Ma dernière volonté, Léo Frankel

Ayant vécu libre penseur, je veux mourir de même. Je demande donc qu’aucun prêtre d’aucune Église n’approche de moi, soit à l’heure où je meurs, soit à mon enterrement, pour « sauver » mon âme.

Je ne crois ni à l’enfer, ni au ciel, ni aux châtiments ni aux récompenses dans un autre monde.

Enfer et ciel, châtiments et récompenses vivent dans la conscience de chacun. Le remords et le contentement sont le châtiment et la récompense que chacun reçoit et porte en soi en rapport de ses actions, bonnes ou mauvaises.

Je meurs sans crainte.

Mon enterrement doit être aussi simple que celui des derniers crève-de-faim.

La seule distinction que je demande c’est d’envelopper mon corps dans un drapeau rouge, le drapeau du prolétariat international, pour l’émancipation duquel j’ai donné la meilleure part de ma vie et pour laquelle j’ai toujours été prêt à la sacrifier. […] »

Que sont devenus les communeux.ses ?

À l’heure ou disparaît Léo Frankel, nombre d’entre eux sont disparus, morts prématurément des conditions du bagne ou de l’exil, toujours avec des cérémonies du souvenir émouvantes.

Pour n’en citer que quelques-uns, Thiesz en 1881, Amouroux et Vallès en 1885, Eudes en 1888…

Nombreux étaient inconnus lors de leur élection à la Commune, nombreux sont ceux qui sont retournés dans l’anonymat, tout comme les membres du Comité central de la Garde nationale.

Ils refont leur vie à l’atelier, dans l’industrie, le commerce, les arts, le journalisme. L’administration municipale, aux mains des républicains, en occupe un certain nombre ; quelques-uns ont même des emplois officiels, Napoléon Gaillard, le cordonnier barricadier comme concierge à la ville de Paris, Arnold comme architecte de la ville, Avrial comme contrôleur chemins de fer du réseau de l’État.

Quel rôle jouent-ils dans la redéfinition des organisations à l’œuvre pour le combat socialiste depuis l’écrasement de la Commune ?

Lorsque les déportés et les exilés rentrent, la société et les formes du combat politique ont bien changé, et ils sont obligés de s’adapter aux nouvelles conditions de lutte.

Au lendemain de l’écrasement de la Commune, les organisations dissoutes, les révolutionnaires fusillés, envoyés au bagne ou en exil, la terreur confinait les rares échappé.e.s au massacre. Le mouvement ouvrier n’a plus de militants chevronnés, l’État de siège limite toute action, l’Internationale est interdite, les procès se multiplient.

Mais cela n’empêche pas les grèves de réapparaître dès 1871 à Paris, les chambres syndicales de se reconstituer, quarante-cinq en 1872 qui ont de plus en plus d’adhérent.e.s. Le premier congrès national se tient en 1876, avec trois cents quarante délégués dont deux cents cinquante-cinq de Paris, d’autres congrès sont interdits, jusqu’à celui de Marseille en octobre 1879.

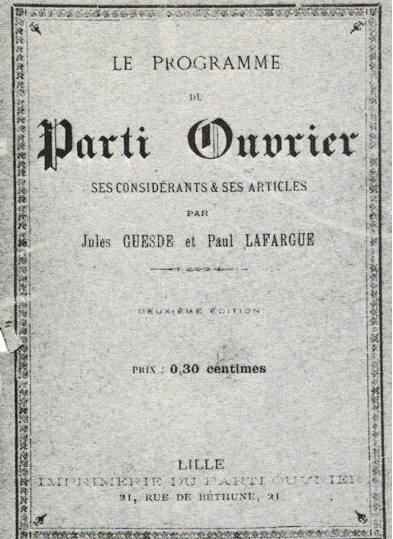

Le congrès ouvrier et socialiste de France, qui est à l’origine du parti ouvrier va se constituer en 1882 autour de Guesde, lafargue, et d’autres. La majeure partie des militants socialistes communeux rejoignent ce mouvement général, mais d’autres restent en dehors des organisations qui se constituent sous une forme qui n’existait pas avant la Commune de Paris.

Si les communeuses et communeux ne dirigent pas et n’influencent pas, ou très marginalement, l’évolution en cours, à l’exception de Vaillant, Allemane et Malon, l’expérience de la Commune, et celle de la social-démocratie allemande ont favorisé la victoire de l’idée qu’il est nécessaire pour gagner que les travailleurs s’organisent en parti de classe sans se compromettre avec la bourgeoisie, position des marxistes à la fin de l’Internationale.

Le républicain révolutionnaire Jules Guesde, condamné pour avoir soutenu la Commune dans son journal, qui a d’abord soutenu le futur courant anarchiste, en a été convaincu et en est un des défenseurs les plus influents. Il reste bien des divisions entre les plus radicaux et les plus disposés à prendre les postes de députés radicaux, comme Amouroux, Meillet ou Gambon.

Le texte envoyé au congrès de Marseille par le groupe blanquiste constitué à Londres[2] et quelques ex-internationalistes, Arnaud, Lissagaray, Langevin, Johannard, Longuet, Eudes et Thiesz marque l’évolution sur les questions électorales et politiques :

« Lorsque quelques-uns des nôtres seront parvenus, à travers quelques obstacles, à entrer au parlement, comme par une brèche, qu’ils n’oublient jamais qu’il n’est pas dans la nature d’aucune assemblée centralistes, Sénat, Chambre ou Convention, de nous affranchir. Nous n’allons pas croire que quelques ouvriers, qu’un petit noyau socialiste aura jamais la puissance d’ébranler la majorité bourgeoisie dont les intérêts nous sont hostiles. Mais ne méconnaissons pas non plus l’immense service que quelques défenseurs convaincus, énergiques, instruits, éloquents même, pourraient rendre au socialisme. Du haut d’une tribune nationale leur voix aurait un écho, leur propagande un retentissement que vingt congrès ouvriers ne nous donneraient pas ».

Les anarchistes qui se regroupent lors de la disparition de l’Internationale défendent d’abord la « propagande par le fait » qui veut affirmer les principes anarchistes par des actes révolutionnaires. Les actes seront rares et cette propagande cesse à partir de 1888, alors que se développe une véritable vague terroriste qui culmine en 1894 par l’assassinat du président de la République, Sadi Carnot.

Ils s’impliquent alors dans la constitution des bourses du travail, et défendent la grève générale comme levier employé pour déclencher la révolution sociale. Parallèlement, les syndicats de métiers se développent, surtout après la loi de 1884 autorisant les syndicats. Ces deux mouvements fusionnent lors du congrès de Limoges en 1895, qui regroupe vingt-six fédérations d’industrie et de métier, dix-huit bourses du travail et cent vingt-six chambres syndicales isolées.

Au jour du péril, en 1889, lorsque le général Boulanger, un des officiers versaillais qui a participé à l’écrasement de la Commune, a voulu édifier une dictature de type bonapartiste, la grande majorité des combattants de la Commune n’hésita pas à livrer bataille, à l’exception de la moitié du groupe blanquiste qui s’engagea avec ce massacreur, comme une bonne partie du peuple parisien.

1er juin 1885, une marée humaine aux obsèques de Victor Hugo

Adversaire politique de la Commune, Victor Hugo a été présent contre la répression de Thiers, et pour l’amnistie. Il a correspondu avec Louise Michel et l’a soutenue alors qu’elle était déportée.

Pour l’occasion, les écoles et les théâtres subventionnés ont été fermés. La cérémonie a débuté à 10h30, avec le tir de vingt et une salves de canon depuis l’hôtel des Invalides. Dix-neuf orateurs prononcent des discours, les représentants de l’État et des collectivités publiques prenant la parole à l’Arc de Triomphe, les représentants des organisations artistiques et étrangères au Panthéon. Le cortège, avec son cercueil dans le « corbillard des pauvres », s’ébranle à 12h40, pour se terminer à 18h20. En tête du cortège, devant le cercueil et la famille, marchent douze jeunes poètes choisis par la famille, une délégation de Besançon, ville natale du poète, une délégation de la presse et quatre sociétés artistiques. Mille cent soixante-huit délégations de sociétés et cercles divers se sont inscrits pour participer au défilé. La procession descend l’avenue des Champs-Élysées, passe place de la Concorde, puis emprunte le boulevard Saint-Germain et le boulevard Saint-Michel avant de rejoindre la rue Soufflot, qui débouche sur le Panthéon.

Près de deux millions de personnes ont assisté à ces funérailles, la plus grande manifestation de ce siècle.

Manifestations au Père Lachaise

Lors de la bataille acharnée dans le Père Lachaise lors de la semaine sanglante, tous les fédérés faits prisonniers ont été fusillés et jetés dans la fosse commune. Ce lieu est devenu un lieu de commémoration.

Avant le vote de la loi d’amnistie, le 23 mai 1880, s’est tenue la première manifestation de commémoration. Elle est partie de Bastille, avec plusieurs milliers de personnes[3], dont nombre portaient une immortelle rouge à la boutonnière. Les policiers arrêtent les porteurs de couronnes, interdisent toute présence de couronnes dans le cimetière.

Extraits l’Égalité

La colonne bientôt reformée s’avança vers la grande porte d’entrée du cimetière du Père Lachaise. Il fallait que la manifestation aboutît à n’importe quel prix.

La colonne pénètre dans le cimetière, les manifestants chapeau bas, une immortelle rouge à la boutonnière, marchant quatre par quatre. Sur les contre-allées les curieux se découvrent. Le calme est religieux. Tous ceux qui étaient présents garderont toujours le souvenir de cette scène imposante et unique. […]

Le calme de ces travailleurs en marche vers la fosse commune où reposent ceux des leurs qu’y ont couchés les fusillades bourgeoises – ce calme ramenait involontairement l’esprit neuf ans en arrière. Dans ce même cimetière, il y a neuf ans – jour pour jour – se déchaînaient toutes les horreurs de la bataille et de la répression : crépitements des mitrailleuses, feux de peloton, hurlements des suppliciés, et les vivats énergiques poussés par les « invaincus » que l’on allait massacrer. […]

Oui, le prolétariat se souvient – il n’a rien oublié – et il apprend chaque jour.

La fosse commune

Les manifestants gravissent la montée du Père Lachaise et bientôt arrivent à la fosse commune. Quelques arbres maigres, une herbe épaisse et drue, çà et là des tranchées mal comblées encore apparentes, le tout borné par cette lugubre muraille contre laquelle les vaincus étaient fusillés par milliers (dix mille, d’après Le Siècle).

Cette muraille était gardée par de nombreux agents commandés par un officier et qui avaient pour consigne de ne pas laisser approcher les manifestants. Malgré tout, les immortelles, lancées par-dessus leur tête, allaient retomber sur la fosse commune.

Notre devoir était accompli et nous nous sommes retirés.

Le nombre de visiteurs se recueillant sur cette fosse devenant de plus en plus important, la mairie fait remblayer cette partie du cimetière. Il faut l’opposition d’un conseiller municipal socialiste pour que n’y soient pas installés des tombeaux, et qu’elle reste intacte[4].

En 1882, des prises de parole sont tolérées, en 1883 les drapeaux sont acceptés dans l’enceinte de la nécropole. En 1885, la police attaque le cortège pour retirer les drapeaux rouges qui sont interdits dans la rue.

Chaque année les militants sont de plus en plus nombreux.

Impossible d’empêcher la construction de la basilique du Sacré-Coeur

Le culte du Sacré-Cœur de Jésus est l’expression d’un monarchisme réactionnaire voulant expier toutes les révolutions depuis 1789 et pour la défense des États pontificaux. Un projet antérieur à la Commune voulait à Paris l’édification d’un « sanctuaire dédié au Sacré-Cœur [si] Dieu sauve Paris et la France, et délivre le souverain pontife » avec la bénédiction du très conservateur pape Pie IX.

En réaction à l’insurrection parisienne, la majorité monarchiste et cléricale de Versailles a déclaré le projet du Sacré-Cœur d’utilité publique et a déterminé le choix du lieu de construction, à l’endroit précis où ont été tués, le 18 mars, les généraux Clément-Thomas et Lecomte. Elle a opté pour la domination symbolique au lieu de l’installation militaire qui était d’abord envisagée pour contrôler l’est parisien.

La première pierre a été posée le 6 juin 1875.

Dès 1881, un projet de loi est proposé pour l’abrogation de la loi et la construction d’un hospice des invalides civils à la place de la basilique. En 1882, les députés radicaux-socialistes anticléricaux échouent de peu à arrêter la construction.

En bref, quelques dates

– 16 juin 1881. Loi Ferry sur la gratuité.

– 28 mars 1882. Loi Ferry sur l’enseignement obligatoire et la laïcité de l’enseignement.

– 1884. Les prières publiques à la rentrée des Chambres sont supprimées.

En débat

Tribune

Friedrich Engels, Londres, pour le 20e anniversaire de la Commune de Paris, le 18 mars 1891.

« C’est à l’improviste que j’ai été invité à faire une nouvelle édition de l’Adresse du Conseil général de l’Internationale sur La Guerre civile en France et à y joindre une introduction. Aussi, ne puis-je ici que mentionner brièvement les points les plus essentiels. […]

Si, aujourd’hui, vingt ans après, nous jetons un regard en arrière sur l’activité et la signification historique de la Commune de Paris de 1871, il apparaît qu’il y a quelques additions à faire à la peinture qu’en a donnée La Guerre civile en France.

Les membres de la Commune se répartissaient en une majorité de blanquistes, qui avait déjà dominé dans le Comité central de la Garde nationale et une minorité : les membres de l’Association internationale des travailleurs, se composant pour la plupart de socialistes proudhoniens. Dans l’ensemble, les blanquistes n’étaient alors socialistes que par instinct révolutionnaire, prolétarien ; seul un petit nombre d’entre eux était parvenu, grâce à Vaillant, qui connaissait le socialisme scientifique allemand, à une plus grande clarté de principes. Ainsi s’explique que, sur le plan économique, bien des choses aient été négligées, que, selon notre conception d’aujourd’hui, la Commune aurait dû faire. Le plus difficile à saisir est certainement le saint respect avec lequel on s’arrêta devant les portes de la Banque de France. Ce fut d’ailleurs une lourde faute politique. La Banque aux mains de la Commune, cela valait mieux que dix mille otages. Cela signifiait toute la bourgeoisie française faisant pression sur le gouvernement de Versailles pour conclure la paix avec la Commune. Mais le plus merveilleux encore, c’est la quantité de choses justes qui furent tout de même faites par cette Commune composée de blanquistes et de proudhoniens. Il va sans dire que la responsabilité des décrets économiques de la Commune, de leurs côtés glorieux ou peu glorieux, incombe en première ligne aux proudhoniens, comme incombe aux blanquistes celle de ses actes et de ses carences politiques. Et dans les deux cas l’ironie de l’histoire a voulu, – comme toujours quand des doctrinaires arrivent au pouvoir -, que les uns comme les autres fissent le contraire de ce que leur prescrivait leur doctrine d’école.

Proudhon, le socialiste de la petite paysannerie et de l’artisanat, haïssait positivement l’association. Il disait d’elle qu’elle comportait plus d’inconvénients que d’avantages, qu’elle était stérile par nature, voire nuisible, parce que mettant entrave à la liberté du travailleur ; dogme pur et simple, improductif et encombrant, contredisant tout autant la liberté du travailleur que l’économie de travail, ses désavantages croissaient plus vite que ses avantages ; en face d’elle, la concurrence, la division du travail, la propriété privée restaient, selon lui, des forces économiques. Ce n’est que pour les cas d’exception – comme Proudhon les appelle – de la grande industrie et des grandes entreprises, par exemple les chemins de fer, que l’association des travailleurs ne serait pas déplacée (voir Idée générale de la révolution, 3e étude).

En 1871, même à Paris, ce centre de l’artisanat d’art, la grande industrie avait tellement cessé d’être une exception que le décret de loin le plus important de la Commune instituait une organisation de la grande industrie et même de la manufacture, qui devait non seulement reposer sur l’association des travailleurs dans chaque fabrique, mais aussi réunir toutes ces associations dans une grande fédération; bref, une organisation qui, comme Marx le dit très justement dans La Guerre civile, devait aboutir finalement au communisme, c’est-à-dire à l’exact opposé de la doctrine de Proudhon. Et c’est aussi pourquoi la Commune fut le tombeau de l’école proudhonienne du socialisme. Cette école a aujourd’hui disparu des milieux ouvriers français ; c’est maintenant la théorie de Marx qui y règne sans conteste, chez les possibilistes pas moins que chez les « marxistes ». Ce n’est que dans la bourgeoisie « radicale » qu’on trouve encore des proudhoniens.

Les choses n’allèrent pas mieux pour les blanquistes. Élevés à l’école de la conspiration, liés par la stricte discipline qui lui est propre, ils partaient de cette idée qu’un nombre relativement petit d’hommes résolus et bien organisés était capable, le moment venu, non seulement de s’emparer du pouvoir, mais aussi, en déployant une grande énergie et de l’audace, de s’y maintenir assez longtemps pour réussir à entraîner la masse du peuple dans la révolution et à la rassembler autour de la petite troupe directrice. Pour cela, il fallait avant toute autre chose la plus stricte centralisation dictatoriale de tout le pouvoir entre les mains du nouveau gouvernement révolutionnaire. Et que fit la Commune qui, en majorité, se composait précisément de blanquistes ? Dans toutes ses proclamations aux Français de la province, elle les conviait à une libre fédération de toutes les communes françaises avec Paris, à une organisation nationale qui, pour la première fois, devait être effectivement créée par la nation elle-même. Quant à la force répressive du gouvernement naguère centralisé : l’armée, la police politique, la bureaucratie, créée par Napoléon en 1798, reprise depuis avec reconnaissance par chaque nouveau gouvernement et utilisée par lui contre ses adversaires, c’est justement cette force qui, selon les blanquistes, devait partout être renversée, comme elle l’avait déjà été à Paris.

La Commune dut reconnaître d’emblée que la classe ouvrière, une fois au pouvoir, ne pouvait continuer à se servir de l’ancien appareil d’État ; pour ne pas perdre à nouveau la domination qu’elle venait à peine de conquérir, cette classe ouvrière devait, d’une part, éliminer le vieil appareil d’oppression jusqu’alors employé contre elle-même, mais, d’autre part, prendre des assurances contre ses propres mandataires et fonctionnaires en les proclamant, en tout temps et sans exception, révocables. En quoi consistait, jusqu’ici, le caractère essentiel de l’État ? La société avait créé, par simple division du travail à l’origine, ses organes propres pour veiller à ses intérêts communs. Mais, avec le temps, ces organismes, dont le sommet était le pouvoir de l’État, s’étaient transformés, en servant leurs propres intérêts particuliers, de serviteurs de la société, en maîtres de celle-ci. On peut en voir des exemples, non seulement dans la monarchie héréditaire, mais également dans la république démocratique. Nulle part les « politiciens » ne forment dans la nation un clan plus isolé et plus puissant qu’en Amérique du Nord, précisément. Là, chacun des deux grands partis qui se relaient au pouvoir, est lui-même dirigé par des gens qui font de la politique une affaire, spéculent sur les sièges aux assemblées législatives de l’Union comme à celles des États, ou qui vivent de l’agitation pour leur parti et sont récompensés de sa victoire par des places. On sait assez combien les Américains cherchent depuis trente ans à secouer ce joug devenu insupportable, et comment, malgré tout, ils s’embourbent toujours plus profondément dans ce marécage de la corruption. C’est précisément en Amérique que nous pouvons le mieux voir comment le pouvoir d’État devient indépendant vis-à-vis de la société, dont, à l’origine, il ne devait être que le simple instrument. Là, n’existent ni dynastie, ni noblesse, ni armée permanente (à part la poignée de soldats commis à la surveillance des Indiens), ni bureaucratie avec postes fixes et droit à la retraite. Et pourtant nous avons là deux grandes bandes de politiciens spéculateurs, qui se relaient pour prendre possession du pouvoir de l’État et l’exploitent avec les moyens les plus corrompus et pour les fins les plus éhontées ; et la nation est impuissante en face de ces deux grands cartels de politiciens qui sont soi-disant à son service, mais, en réalité, la dominent et la pillent.

Pour éviter cette transformation, inévitable dans tous les régimes antérieurs, de l’État et des organes de l’État, à l’origine serviteurs de la société, en maîtres de celle-ci, la Commune employa deux moyens infaillibles. Premièrement, elle soumit toutes les places de l’administration, de la justice et de l’enseignement au choix des intéressés par élection au suffrage universel, et, bien entendu, à la révocation à tout moment par ces mêmes intéressés. Et, deuxièmement, elle ne rétribua tous les services, des plus bas aux plus élevés, que par le salaire que recevaient les autres ouvriers. Le plus haut traitement qu’elle payât était de 6 000 francs. Ainsi on mettait le holà à la chasse aux places et à l’arrivisme, sans parler de la décision supplémentaire d’imposer des mandats impératifs aux délégués aux corps représentatifs.

Cette destruction de la puissance de l’État tel qu’il était jusqu’ici et son remplacement par un pouvoir nouveau, vraiment démocratique, sont dépeints en détail dans la troisième partie de La Guerre civile. Mais il était nécessaire de revenir ici brièvement sur quelques-uns de ses traits, parce que, en Allemagne précisément, la superstition de l’État est passé de la philosophie dans la conscience commune de la bourgeoisie et même dans celle de beaucoup d’ouvriers. Dans la conception des philosophes, l’État est « la réalisation de l’Idée » ou le règne de Dieu sur terre traduit en langage philosophique, le domaine où la vérité et la justice éternelles se réalisent ou doivent se réaliser. De là cette vénération superstitieuse de l’État et de tout ce qui y touche, vénération qui s’installe d’autant plus facilement qu’on est, depuis le berceau, habitué à s’imaginer que toutes les affaires et tous les intérêts communs de la société entière ne sauraient être réglés que comme ils ont été réglés jusqu’ici, c’est-à-dire par l’État et ses autorités dûment établies. Et l’on croit déjà avoir fait un pas d’une hardiesse prodigieuse, quand on s’est affranchi de la foi en la monarchie héréditaire et qu’on jure par la république démocratique. Mais, en réalité, l’État n’est rien d’autre qu’un appareil pour opprimer une classe par une autre, et cela, tout autant dans la république démocratique que dans la monarchie ; le moins qu’on puisse en dire, c’est qu’il est un mal dont hérite le prolétariat vainqueur dans la lutte pour la domination de classe et dont, tout comme la Commune, il ne pourra s’empêcher de rogner aussitôt au maximum les côtés les plus nuisibles, jusqu’à ce qu’une génération grandie dans des conditions sociales nouvelles et libres soit en état de se défaire de tout ce bric-à-brac de l’État.

Le philistin social-démocrate a été récemment saisi d’une terreur salutaire en entendant prononcer le mot de dictature du prolétariat. Eh bien, messieurs, voulez-vous savoir de quoi cette dictature a l’air ? Regardez la Commune de Paris. C’était la dictature du prolétariat ».

*

Illustration : « Vive la Commune », « Il n’y a pas de salut sur la Terre tant que l’on peut pardonner aux bourreaux. » (Paul Eluard), NYD V, Conteur d’images

Notes

[1]Gérault Richard

[2] Sous le nom Commune révolutionnaire se revendiquant athée, communiste et révolutionnaire et se proclament les seuls dépositaires de l’héritage de la Commune

[3]Michèle Audin

[4]Eric Fournier