Le langage comme champ de bataille féministe

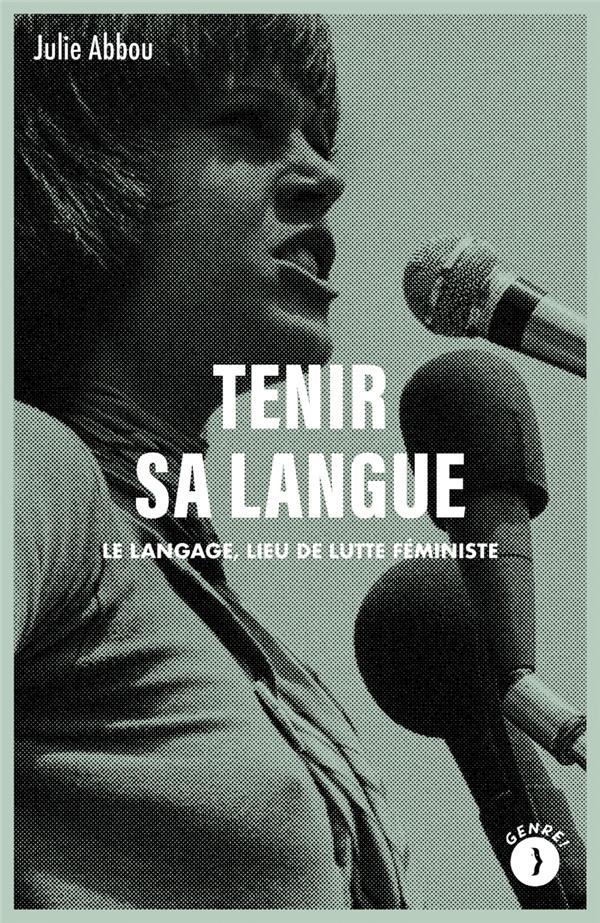

Dans Tenir sa langue. Le langage, lieu de luttes féministes (Ed. Les Pérégrines, 2022), Julie Abbou traite des questions de domination et de genre qui traversent les débats autour de la langue. Après des années de rhétorique réactionnaire contre l’écriture inclusive mais également de récupération libérale de cette même écriture, cet essai traite de la langue comme d’un champ de bataille où fait la rage la lutte contre les dominations. En tant qu’activité de catégorisation du monde social, le langage contribue à dire le réel et à orienter le regard qu’on porte sur lui. Une approche féministe du langage questionne la façon dont des identités politiques sont liées à des identités linguistiques, et permet d’interroger les fondements politiques du nationalisme linguistique.

L’attelage genre-langue-nation

Pour comprendre plus précisément le sens social des pratiques féministes du langage, il faut donc démêler les différents enjeux idéologiques qui s’y croisent. Le contexte idéologique permet de comprendre comment, au-delà d’une volonté marketing, la controverse de l’écriture inclusive a pu « prendre », et ce qu’elle signifie politiquement.

L’étude des idéologies linguistiques a largement montré de quelles façons identités politiques, identités linguistiques et parfois identités nationalistes se superposent sans cesse[1]. Cette association entre langue et nation est particulièrement vivace en France, où traîne encore l’idée douteuse que le français serait une langue complexe permettant d’exprimer des pensées complexes (le linguiste Oswald Ducrot a bien montré comment les mêmes discours circulaient en Allemagne à propos de l’allemand, sans plus de fondement). Les empires et les anciens empires mobilisent beaucoup la langue comme argument nationaliste, et en France nous sommes imprégné·es du discours selon lequel la langue a été vecteur de l’unité nationale au moment de la Révolution française, et d’autres récits du même type qui contribuent à associer l’idée de la langue française à celle de la nation française. Ainsi, parler français, ce serait être français, et être français impliquerait de parler français. Le déboulonnage scientifique de cet a priori n’est pas difficile : il suffit de penser à la variété linguistique présente sur le territoire français ou à la francophonie, qui dépasse largement les frontières nationales ; il suffit de sortir de zones qui entretiennent l’homogénéité linguistique pour rencontrer des gens qui parlent bien plus d’une langue sur un même territoire. C’est le déboulonnage politique qui demande plus de travail, car la langue est régulièrement utilisée comme un argument au service d’un projet nationaliste.

Aujourd’hui, cette association entre langue et nation prend la forme d’un républicanisme linguistique qui se matérialise notamment par des dispositifs législatifs, tels que la clause Molière ou la loi Toubon, dont j’ai parlé au début de cet ouvrage. On en trouve aussi la trace en regardant depuis l’autre bout de la lorgnette : toute modification – ou ne serait-ce qu’évolution – du standard linguistique en France déclenche une levée de boucliers, que ce soit la réforme de l’orthographe de 1990, dont l’esprit était une simplification pour une meilleure accessibilité à l’écrit, les paniques morales[2] régulières portant sur le « langage SMS », ou bien les marronniers du Figaro sur les expressions qui se perdent, les mauvaises tournures et les tics de langage. Même quand ça ne concerne pas la France, les gardiens du temple frémissent, comme ce fut le cas en 2018 lorsque la Belgique voulut supprimer « l’accord du participe passé employé avec avoir quand le COD est avant l’auxiliaire », ce qui déclencha un torrent d’articles dans la presse française, qui en avait le souffle coupé qu’on ait pu ne serait-ce qu’y penser. Le Nouvel Obs, pour nous rassurer, alla jusqu’à sous-titrer que « le français n’est pas “mort” » pour autant. On l’a échappé belle… Moquerie à part, ce type de panique linguistique montre bien de quelle façon la France se pense garante du français.

Par ailleurs, de nombreux travaux sur le genre et le postcolonialisme ont montré comment l’ordre colonial, l’ordre nationaliste et l’ordre du genre s’adossent les uns aux autres[3], à travers la notion de filiation, qui n’est autre qu’une association étroite entre sang et sexe, comme le prouve Donna Haraway en 2007 dans son texte « La race : donneurs universels dans une culture vampirique ». Cet adossement a lieu non seulement dans les lieux dits postcoloniaux, au sens d’anciennement colonisés, mais bien entendu dans l’ensemble d’un monde postcolonial, puisque tout espace national est aujourd’hui façonné par l’histoire mondiale du colonialisme.

Cette association entre genre et colonialisme a été bien documentée dans les travaux consacrés à la critique de l’orientalisme[4], une notion proposée par le penseur américano-palestinien Edward Saïd. Todd Shepard montre par exemple, dans ses travaux consacrés au regard colonialiste sur la figure de l’homme arabe[5], comment celui-ci est construit dans l’hypervirilité. L’historienne Charlotte Gobin pointe en particulier comment « les partisans de l’Algérie française tentent d’expliquer l’indépendance algérienne, événement politique, par la sexualité : à l’hypervirilité algérienne est opposée une crise de la masculinité française, pensée comme la cause de la défaite en Algérie. L’extrême droite se présente alors comme la possibilité de restauration d’une autorité virile et Mai 68 – présenté comme une “farce efféminée” conduite par des “minets” ou des “dandys” – lui permet par ailleurs de lier combat contre l’invasion arabe et lutte contre les “gauchistes”[6]».

Dans l’espace indien, Jaspal Singh parle de la colonisation britannique comme fabriquant une « distinction ontologique entre l’Occident et l’Orient, qui définit l’Orient en termes de tout ce que l’Occident n’est pas : décadent, faible, barbare, féminin[7] ». On voit que le genre est toujours présent dans ces dichotomies.

Dans le Hong Kong des années 2010, dans un discours double répondant à une double colonisation (celle de l’Empire britannique et celle de la République populaire de Chine), ce sont les femmes chinoises venant accoucher sur le territoire qui sont représentées en sauterelles envahissantes, évoquant le fléau biblique. Les femmes, et en particulier les femmes reproductrices, sont vues comme les porte-drapeaux du gouvernement chinois, portant l’envahisseur dans leur ventre[8]. C’est aussi ce que la chercheuse Sara Farris a décrit sous le terme de « fémonationalisme », évoqué plus haut. Les guerres menées par les États-Unis en Irak et en Afghanistan au nom, notamment, de la libération des femmes, en sont des exemples parlants. En France, les débats récurrents sur l’interdiction du voile (qui sont depuis près de vingt ans quasi systématiquement simultanés à des réformes des retraites[9]) ne concernent que les femmes et relèvent d’un contrôle des corps féminins au nom de la République, de même que les réactions politiques à certains vêtements comme les crop-tops, qu’un ministre de l’Éducation nationale a voulu interdire en prônant une « tenue [vestimentaire] républicaine ». On pourrait multiplier les exemples.

On voit donc que les représentations du genre sont étroitement articulées aux représentations coloniales et postcoloniales, mais aussi nationalistes. C’est là l’attelage genre-nation.

Dès lors, la coexistence de ces deux attelages langue-nation et genre-nation va en activer un troisième : genre-langue-nation. Les idéologies linguistiques et les idéologies du genre se trouvent alors entremêlées, de sorte que toucher au genre linguistique, c’est toucher à la nation.

C’est ainsi que le gouvernement français juge utile de se positionner sur la dénomination des femmes, dans la querelle de l’écriture inclusive. Les récentes propositions de loi qui visent à interdire l’écriture inclusive peuvent désormais se lire à cette lumière-là. Dès le deuxième paragraphe, l’une d’elles rappelle que, selon la Constitution française, « la langue de la République est le français ».

Étant donné qu’il est impossible d’affirmer que l’écriture inclusive serait une autre langue que le français, ce que signifie ici le député à l’origine de cette proposition de loi, c’est que l’écriture inclusive ne serait pas du « bon français », faisant là un lien, qui n’a rien d’évident, entre standard linguistique et souveraineté politique, mais également, du même geste, avec le genre, mentionné ici dans l’expression « l’existence d’une forme féminine ».

Ce rapprochement est clairement explicite chez Robert Redecker dans le « FigaroVox », l’espace de tribunes du Figaro :

« L’écriture inclusive se propose d’invisibiliser ce que la langue visibilise : la nation. »

Pour comprendre ce républicanisme linguistique contemporain, il faut retracer les motifs du renouveau de l’idéologie républicaine, dans les années 1980 et 1990. Dans son article « French feminists renegotiate republican universalism », Laure Bereni identifie différentes dimensions géopolitiques, socio-idéologiques, culturelles et conjoncturelles participant à ce renouveau : l’effondrement du bloc soviétique, le déclin des idéologies de gauche, le bicentenaire de la Révolution française, le déclin de la souveraineté nationale dans un contexte de mondialisation économique et de construction de l’Europe, la crise du « modèle de l’intégration française » et la montée de l’extrême droite.

Cette généalogie permet de rappeler que ni la prégnance du républicanisme dans l’espace politique, ni l’articulation genre-langue-nation au nom de la République ne vont de soi. Si la langue et le genre sont deux sujets qui agitent les passions, les paniques morales régulières autour de l’une ou de l’autre n’ont pas toujours pris les mêmes formes et ne reposent pas sur les mêmes valeurs.

La campagne publicitaire #LaFrancophonieAvecElles, de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) offre un exemple d’un autre type d’articulation entre idéologie de genre et idéologie linguistique. Il s’agit une série d’affiches produites dans le cadre de l’axe transversal « L’égalité entre les femmes et les hommes (EFH) » de l’organisme.

C’est ici un exemple de diplomatie féministe articulant genre et langue. Si la dimension nationaliste n’est pas explicite au premier abord, il faut penser à la forte dimension postcoloniale de la francophonie[10] pour comprendre pleinement la triple mission politique, diplomatique et de coordination de l’OIF. La francophonie est un outil de rayonnement de la France sur son ancien empire à travers la langue, et mobiliser la question des femmes lui sert alors d’instrument d’évaluation des politiques intérieures des différents pays où elle veut intervenir. C’est une illustration du fémonationalisme, mais aussi de ce que Calogero Giametta nomme l’humanitarisme néolibéral.

Ce dernier exemple vient complexifier le paysage politique dans lequel s’inscrit la polémique autour de l’écriture inclusive. Si les conservateurs sont vent debout contre l’écriture inclusive au nom de la République et de la nation, on voit que les libéraux manient quant à eux un égalitarisme « progressiste » – auquel participe l’écriture inclusive, et plus généralement la notion d’inclusion – au nom d’un agenda également nationaliste et républicain. La notion de « République » se disperse et éclate face à des usages tous azimuts par la droite, que ce soit la droite non républicaine ou libérale, comme par la gauche, que ce soit la gauche souverainiste ou sociale-démocrate. Et c’est précisément parce qu’elle peut désormais être utilisée pour dire tout et n’importe quoi qu’elle est brandie en permanence. Il faudrait donc inclure les femmes au nom de la République, mais s’assurer que l’écriture inclusive ne soit pas trop excluante, il faudrait porter une vision libérale du genre au nom du progressisme mais ne pas céder au particularisme identitaire. Bref, la République n’est-elle pas en train de devenir ce que la spécialiste du discours Alice Krieg-Planque appelle une formule, c’est-à-dire une expression que tout le monde utilise alors qu’aucun consensus n’existe sur ce qu’elle nomme, car c’est innommable ? La polémique de l’écriture inclusive expose en tout cas la versatilité de la notion républicaine, puisqu’en son nom on peut faire une chose et son contraire. Elle révèle également comment la question du genre est centrale dans l’argument nationaliste, que ce soit dans sa version conservatrice de l’ordre du genre ou dans sa version libérale du fémonationalisme. Cela explique enfin pourquoi, en l’espace de quelques années, le gouvernement peut passer de la promotion des pratiques féministes du langage à une chasse aux sorcières linguistique.

Pour en finir avec l’inclusion

Si l’inclusion à la française s’inscrit dans une lecture républicaine, cette dernière ne lui accorde pas nécessairement beaucoup d’égards en retour. Les oppositions féroces à l’écriture inclusive de la part de républicains de la droite conservatrice comme parfois de la droite libérale (mais aussi de la gauche souverainiste et de l’extrême droite) montrent deux choses : d’une part, que ces questions-là (et plus largement les enjeux de genre) sont aujourd’hui suffisamment audibles pour qu’il soit nécessaire de se positionner dessus, si possible à grand bruit, et d’autre part, que les origines républicaines de l’inclusion sont devenues opaques, ou du moins sont en quelque sorte brouillées par les circulations de sens.

Des alliances surprenantes surgissent alors autour de la notion d’inclusion, tel l’alignement des positions théologiques, républicaines, libérales ou intersectionnelles. Mais parce que ces rapprochements ne sont pas stabilisés, et parce que les différents sens que prend l’inclusion en différents contextes se contaminent les uns les autres, on peut aussi voir, au nom du même républicanisme, une opposition frontale au paradigme de l’inclusion.

Cette instabilité permet aussi de penser comment l’articulation genre-langue-nation peut générer aussi bien une hostilité à l’écriture inclusive au nom de la République qu’une campagne de diplomatie féministe de la France vers son ancien empire.

Qu’elle soit adossée à la notion de république ou de diversité, l’inclusion semble ainsi échouer à tous les égards à mettre en question les rapports de domination : le champ français de l’inclusion, tout comme celui de la diversité, se prête à une marchandisation des questions de genre. Et l’inclusion sous sa forme « écriture inclusive » est un produit facilement commercialisable. La chercheuse féministe Sara Ahmed écrit à propos de la diversité :

« Le passage au langage de la diversité pourrait ainsi être interprété en termes de marché : la diversité possède une valeur commerciale et peut être utilisée non seulement comme un moyen de vendre l’université, mais aussi de la transformer en marché. »

De même, l’écriture inclusive possède une valeur commerciale, qui permet de vendre non seulement une image de progressisme libéral, mais aussi directement les techniques de l’écriture inclusive. Le dépôt de l’écriture inclusive auprès de l’Institut national de la propriété industrielle comme marque verbale en est l’illustration frappante.

Les féministes connaissent depuis longtemps le risque de voir se diffuser et être récupérés le discours et les pratiques féministes dans des espaces non féministes. Les pratiques féministes du langage semblent ainsi avoir connu leur marchandisation sous la forme de l’écriture inclusive.

Les débats autour de l’écriture inclusive en France reflètent un moment politique paradoxal libéral-conservateur qui voit tout à la fois un raidissement du républicanisme et une libéralisation des questions de genre. Dans un marché mondial des significations, l’inclusivité possède, tout comme la diversité, une valeur commerciale, qu’une partie du discours républicain tente de s’approprier tandis qu’elle est vivement rejetée au nom de ce même républicanisme.

Le débat – qui peut paraître insensé – autour de l’écriture inclusive est alors aussi vif, parce qu’il convoque l’articulation genre-langue-nation ; parce qu’il se produit dans un moment idéologique paradoxal et parce qu’il touche à la question républicaine, alors même que sa portée critique est quasiment nulle.

Il semble ainsi qu’une critique féministe doive faire l’économie de la notion d’inclusion et, donc, de celle d’écriture inclusive. Reste l’immense champ des possibles que sont les pratiques féministes du langage.

Conclusion

Plongeant dans l’insondable épaisseur du langage qui tout à la fois nous lie au réel, forge nos catégories de pensées, excède les frontières, produit des visions du monde qui s’entrechoquent, et – surtout – constitue nos existences, les féministes prennent la parole. Et ça fait des étincelles, car c’est une joie électrique qui nous pousse à parler, à être au langage. Des déflagrations, car c’est une secousse de tout le langage, lequel se retrouve ainsi interrogé, voire mis à nu.

Pratiquer le langage en féministe demande une hardiesse à bousculer le sens. Il nous faut nous débarrasser du sens propre, qui fait du genre une maison bien ordonnée et du langage une inquiétude hygiéniste. Sans jamais croire détenir une quelconque vérité, il nous faut sans cesse tenir la langue pour toujours remettre sur l’ouvrage le sens du monde. Et si cela demande des loupVes-garouEs et des ratonNes-laveurSes, pourquoi pas ? Prendre la joie au sérieux, c’est choisir le tumulte et le désordre, la culture sauvage du discours plutôt que la conservation. Faire un jeu de massacre avec des boîtes de conserve pour défier le pouvoir et les dominations qui voudraient nous voir en sardines bien rangées. Et finir de s’inquiéter.

Mais rien n’est sûr, évidemment. Rien n’est sûr. On court toujours le risque de se faire rattraper, que les technologies détournées retournent dans la main du maître, et que la force politique de l’irruption s’émousse. Rien ne nous garantit que la réaction ne se drape pas d’habits féministes. Et d’ailleurs, elle ne s’en prive pas. L’écriture inclusive n’est peut-être que la dernière arnaque en date pour désamorcer la critique féministe.

Face à un conservatisme républicain hostile à la modification de l’ordre de la langue comme de l’ordre du monde, et face à une libéralisation du genre qui investit les signes linguistiques du féminisme pour les vider de leur force émancipatrice, reste alors au féminisme, comme souvent, à défaire la vérité du genre et à en revenir à la perturbation, au désordre, au tumulte et à l’excentrique pour produire de l’illisible comme pratique politique de la grammaire. Si, comme le dit Jacques Rancière, l’émancipation est la sortie de l’état de minorité, il est alors nécessaire de s’émanciper bien plus que d’être incluse.

Notes

[1] À ce sujet, voir entre autres : Alastair Pennycook, English and the Discourses of Colonialism, Routledge, 1998 ; Foued Laroussi (dir.), Glottopol, no 1 : Quelle politique linguistique pour quel État-nation ?, 2003 ; Alexandre Duchêne, Ideologies Across Nations: The construction of linguistic minorities at the United Nations, De Gruyter Mouton, 2008 ; Alexandra Jaffe, « Parlers et idéologies langagières », Ethnologie française, vol. 3, no 3, 2008.

[2] Concept forgé par le sociologue américain Stanley Cohen en 1972 pour désigner une réaction collective disproportionnée de rejet, alimentée par les médias, face à des pratiques généralement minoritaires.

[3] Voir entre autres les travaux de : Ashis Nandy (1983), Sita Ranchod- Nilsson et Mary Ann Tetreault (2000), Ann Laura Stoler (2002), Shannon Winnubst (2003), Jasbir Puar (2007), Jaspal Kaur Singh (2015) et Sara Farris (2017). Les références complètes sont dans la bibliographie.

[4] L’orientalisme est un système de représentations, une « doctrine politique imposée à l’Orient » dans le mouvement de la colonisation. Voir Edward Saïd, L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident [1978], traduit par Catherine Malamoud, Seuil, 1980.

[5] Mâle décolonisation. L’ « homme arabe » et la France, de l’indépendance algérienne à la révolution iranienne, 1962-1979, traduit par Clément Baude, Payot, 2017.

[6] Charlotte Gobin, « Compte rendu de : Todd Shepard, Mâle décolonisation. L’ »homme arabe » et la France, de l’indépendance algérienne à la révolution iranienne », Genre & Histoire, no 22, 2018.

[7] Jaspal K. Singh, « Gender and representation in postcolonial literature and culture », Other Presentations, no 5, 2015.

[8] Voir Julie Abbou, « Abode. Intercolonialisme et femmes-frontières à Hong Kong », dans l’ouvrage collectif Dans l’épaisseur d’une ligne. Explorer les frontières du genre, Presses universitaires de Provence, 2022.

[9] Si les controverses sur l’écriture inclusive se poursuivent dans les prochaines années, il faudra regarder quelles sont les mesures austéritaires menées dans le même temps.

[10] Voir à ce sujet : Émilienne Baneth-Nouailhetas, « Anglophonie – francophonie : un rapport postcolonial ? », Langue française, no 167, 2010 ; Jean- Marc Moura, « Critique francophone du postcolonial et critique postcoloniale de la francophonie », in Claire Joubert (dir.), Le postcolonial comparé. Anglophonie, francophonie, Presses universitaires de Vincennes, 2014.

![Découvrir les géographies féministes et queers [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/2021-06-26-12.46.39-1-150x150.jpg)