Le « modèle » américain des universités : Change we can’t believe in

Un changement est en train de s’effectuer sous nos yeux dans de nombreux pays, y compris la France, qui consiste à réformer les systèmes de l’enseignement supérieur et de la recherche en s’inspirant plus ou moins directement du « modèle » américain.

AVIS AU LECTEUR: Le texte qui suit est la version remaniée d’un exposé que j’ai prononcé lors d’un débat organisé à la Sorbonne dans le cadre de la grève contre les réformes actuelles de l’université française. C’est ce qui explique son caractère partisan et son ton militant ; c’est aussi pourquoi on y trouve de nombreuses anecdotes personnelles et l’utilisation fréquente du « je » : c’est que, ayant fait moi-même l’expérience de l’université américaine et de l’université française et étant plutôt défavorable à ce que celle-ci se rapproche de celle-là, il m’a semblé que je pourrais apporter un soutien unique au mouvement en racontant ma situation singulière et en partageant mes connaissances du système universitaire aux États-Unis. Nombreux sont les grévistes qui méprisent ce système, mais moins nombreux sont ceux qui savent exactement comment il fonctionne. En intervenant dans le débat pour éclairer les grandes lignes de ce système, mon espoir était de démontrer les enjeux de la reforme de l’université française sur le « modèle » américain et de donner ainsi raison aux craintes de ceux qui s’opposent à un tel rapprochement.

Depuis le jour du débat, j’ai essayé de renforcer les arguments de mon texte en y ajoutant plus d’éléments théoriques et en citant plus d’articles de presse sur l’état actuel du monde universitaire américain. Si l’écriture militante se distingue de l’écriture scientifique sur plusieurs points, il n’empêche qu’elle doit comporter une argumentation rigoureusement fondée sur des faits et des théories solides si elle veut être convaincante ; inversement, il arrive que la prétendue « neutralité » du discours scientifique cache sournoisement un parti pris que tout chercheur est obligé d’avoir par le simple fait qu’il doit sélectionner les faits et les questions qui lui semblent le plus importants. Si la neutralité est dans tous les cas une illusion trompeuse, je préfère afficher ma position sans ambiguïté. C’est ensuite au lecteur de juger si mes arguments sont convaincants ou s’ils ne le sont pas. Je vous prie donc, cher lecteur, de tenir compte de ces circonstances lorsque vous découvrez ce texte.

Bradley Smith.Paris, 15 mai 2009.

« In the storms of life are they [traditional graduates] to be strengthened and sustained and held to their post and to the performance of duty by drawing upon Hebrew of Greek barbarians as models… ? Is Shakespeare or Homer to be the reservoir from which they draw ? …I rejoice therefore, to know that your time has not been wasted upon dead languages, but has been fully occupied in obtaining a knowledge of shorthand and typewriting… and that you are fully equipped to sail upon the element upon which you must live your lives and earn your living[1]. »

Andrew Carnegie, 1891.

INTRODUCTION

Un changement est en train de s’effectuer sous nos yeux dans de nombreux pays, y compris la France, qui consiste à réformer les systèmes de l’enseignement supérieur et de la recherche en s’inspirant plus ou moins directement du « modèle » américain. Le processus de Bologne, lancé en 1999, met actuellement 46 États européens sur cette voie et c’est dans ce cadre que la France réforme actuellement son système universitaire, notamment dans la loi relative aux libertés et responsabilités des universités du 10 août 2007 (dite loi « LRU »).

À la manière de Barack Obama, les réformateurs et leurs défenseurs présentent ce rapprochement du « modèle » américain comme « change we can believe in ». Mais quel est le sens de ce « changement » au juste ? S’agit-il vraiment d’un « changement en lequel on peut croire » ? Si l’on considère le Président Obama, par exemple, on se demande où est le « changement » qu’il nous a promis exactement lorsqu’il s’entoure dans son administration, non seulement de personnes qui étaient elles-mêmes impliquées dans la déréglementation du système financier qui a contribué à la crise économique actuelle, mais aussi de personnes qui prônent des politiques étrangères pour le Moyen-Orient qui seraient tout à fait dignes d’un Bush. Concernant la réforme des universités, nous avons de très bonnes raisons pour nous méfier du « changement » que l’on nous promet.

Il y a une mystification qui consiste à nous vanter les vertus du système universitaire américain comme s’il devait servir de modèle pour tous les pays du monde. On nous décrit les beaux campus de Yale et de Harvard pour nous démontrer tout ce dont nous sommes privés dans « nos pauvres universités de deuxième classe ». On nous parle des locaux spacieux, des grandes salles informatiques, des laboratoires, etc., et, quand nous en sommes bien enchantés, on nous dit : « Voilà pourquoi il faut libérer nos universités de la tutelle de l’État. Si les universités américaines sont si luxueuses, c’est parce qu’elles sont autonomes. Donner aux universités la pleine responsabilité de gérer leurs affaires, et voilà le résultat. » Il est vrai que les conditions matérielles de certaines universités américaines — pas toutes — sont tout à fait intéressantes. Cependant, on se garde bien de mentionner un certain nombre d’autres résultats du système américain qui font beaucoup moins rêver, et qu’il convient de présenter ici. Si ce sont les universités américaines qui servent de « modèle » aux réformes actuelles, quel est donc ce « modèle » exactement et comment fonctionne-t-il aux États-Unis ?

I. L’UNIVERSITÉ DANS LA SOCIÉTÉ CAPITALISTE

Si nous voulons comprendre le fonctionnement des universités américaines, il faut d’abord comprendre le rôle qu’elles jouent au sein de la société américaine. Rappelons que celle-ci est non seulement une société capitaliste, mais la société capitaliste la plus puissante du monde. Poser la question du rôle des universités dans la société américaine, c’est donc poser la question du rôle des universités dans une société capitaliste en général.

Il y a un slogan qui apparaît assez régulièrement dans notre mouvement de grève actuel : « L’université n’est pas une entreprise, le savoir n’est pas une marchandise ». Ce slogan tout à fait admirable doit être considéré, non pas comme un constat de fait, mais plutôt comme la formulation d’un souhait en ce qui concerne l’université et le savoir. Or celui-ci ne pourrait être réalisable que dans une société qui ne serait pas fondée sur des rapports marchands ; en effet, dans toute société capitaliste, c’est un fait que, d’une manière ou d’une autre, l’université est bel et bien une entreprise et le savoir une marchandise.

1. Le savoir est une marchandise.

Le savoir prend la forme de marchandise dès qu’il se trouve sur le marché du travail. Comme tout marché, celui du travail n’est rien d’autre que la réunion d’acheteurs et de vendeurs de marchandises et, comme son nom l’indique assez, la marchandise particulière qui se trouve sur ce marché, c’est le travail, ou comme le préciserait Marx, la force de travail. « Sous ce nom, écrit-il, il faut comprendre l’ensemble des facultés physiques et intellectuelles qui existent dans le corps d’un homme, dans sa personnalité vivante, et qu’il doit mettre en mouvement pour produire des choses utiles[2]. » Ceux qui achètent cette marchandise, et qui en déterminent la demande, s’appellent des employeurs ; ceux qui la vendent, et qui en déterminent l’offre, s’appellent des employés, ou encore des salariés. En effet, lorsqu’un employeur se décide à acheter de la force de travail, l’argent qu’il s’engage à payer à celui qui la vend s’appelle un salaire.

Mais les employeurs n’achètent pas n’importe quelles forces de travail ; comme tout acheteur, ils n’achètent que les marchandises dont ils ont besoin : celles qui possèdent des qualités qui serviront à leurs fins. Ils cherchent donc des vendeurs qui possèdent certaines compétences qui leur seront utiles, c’est-à-dire des vendeurs qui possèdent un certain savoir qui les rend capables d’effectuer des travaux bien précis.

C’est pour cette raison que les vendeurs ne manquent pas de venir au marché du travail avec une petite feuille qui s’appelle un curriculum vitæ. Ce dernier décrit le savoir précis qu’ils possèdent — leur formation, leurs expériences, tout ce qu’ils savent faire — et qu’ils proposent de mettre au service d’un employeur ayant les moyens de l’acheter. Celui-ci regarde toutes ces descriptions de savoir en forme de marchandise qui se présentent à lui et choisit celle qui semble lui convenir le mieux. À ce moment-là, il contacte le propriétaire de ce savoir pour lui informer du prix qu’il propose de lui payer pour sa marchandise — c’est-à-dire le montant du salaire —, ainsi que de la fréquence à laquelle il compte s’en servir — c’est-à-dire les horaires du travail. En acceptant les conditions de l’acheteur, le postulant vend son savoir-faire à l’acheteur qui en devient le nouveau propriétaire pendant les horaires convenus. À partir de ce moment-là, ce n’est plus le vendeur qui détermine les fins auxquelles son savoir doit servir, mais l’employeur, qui fait travailler son nouvel employé selon ses besoins. C’est ainsi qu’on dira que le salarié est aliéné[3].

2. L’université est une entreprise.

Il existe donc, dans la société capitaliste, une circulation de savoir-marchandises entre employeurs et employés, dont le principe est que chaque savoir-marchandise qui se trouve sur le marché du travail est une propriété privée aliénable. Quel est le rôle de l’université dans ce processus ?

Quand un employeur lit sur un curriculum vitæ le nom de telle ou telle université, il a la garantie qu’il s’agit bien d’une marchandise légitime. En effet, l’université est un des principaux lieux de fabrication du savoir sous forme de marchandise en circulation sur le marché du travail. Tout comme d’autres entreprises qui proposent une grande variété de marchandises, tel McDonald’s qui propose des Big Mac, des McChicken, des frites etc., l’université aussi en propose plusieurs ; elles portent des noms tels que l’informatique, la médecine, le commerce, l’histoire, la philosophie, le marketing, etc. Simplement, à la différence des entreprises comme McDonald’s, une fois que l’université a produit ses marchandises, c’est-à-dire une fois qu’elle a transmis aux étudiants les divers types de savoir qu’elle leur propose, ce n’est pas à l’université elle-même d’aller ensuite les vendre directement sur le marché ; c’est, en effet, à leurs nouveaux propriétaires : les diplômés. Autrement dit, les marchandises vivantes qui sortent de l’entreprise universitaire doivent aller se vendre elles-mêmes.

Mais avant de sortir des salles de classe pour arriver sur le marché, elles sont soumises à toutes sortes d’examens et de tests de qualité qui permettent à l’université de contrôler leur entrée sur le marché ; il s’agit là, bien évidemment, de la sélection. Par la sélection, l’université fait le tri qui divise les marchandises vivantes entre celles qui sont réussies et celles qui sont ratées. Si sélection il y a, c’est parce que le marché du travail ne peut pas absorber cent pour cent des hommes-marchandises qui passent par l’université ; en effet, comme nous l’avons vu plus haut, la demande sur le marché du travail est déterminée en fonction des besoins des employeurs. Le rôle de l’université est donc, entre autre, de faire correspondre l’offre à la demande : elle sert à produire des hommes-marchandises qui correspondent aux besoins des employeurs et à contrôler, au moyen de la sélection, l’offre qui existe sur le marché du travail.

3. La jeunesse est piégée.

Cette fonction sociale de l’université dans la société capitaliste fut bien perçue par les étudiants grévistes de la fin des années 1960 en France. Jean-Paul Sartre, défendant les étudiants dans un texte intitulé « La jeunesse piégée » qui expose de manière extrêmement lucide leur situation, résume ainsi ce qu’ils avaient compris :

Les étudiants, à peine se mettent-ils au travail, constatent, d’une part, que l’enseignement octroyé a pour but exclusif de former des cadres en fonction des exigences de l’industrie privée et, d’autre part, que, sous sa forme actuelle, il n’est même pas capable de remplir cette fonction.

C’est dans les études littéraires, évidemment — philosophie, sociologie, psychologie, histoire, littérature —, que cette contradiction est le plus éclatante. Un futur ingénieur agronome, un futur mathématicien pourront peut-être, dans la société dite « de consommation », détenir un certain pouvoir au prix de leur totale aliénation. Mais un « littéraire » ? Il a été sans doute attiré par cette mystification « humaniste » qui remonte au début du siècle dernier et d’après laquelle l’Université dispense, sous le nom de culture, un savoir désintéressé. Que fera-t-on de lui ? Un professeur ? Peut-être : ainsi le corps enseignant se renouvelle sans se changer.

Mais pourquoi donc enseigner ces matières ? Et que seront les élèves qui ne deviendront pas professeurs ? Au mieux, des psychologues-testeurs, des public-relations, des rédacteurs publicitaires. Les étudiants en lettres découvrent le mensonge : s’il faut tester, disent-ils, apprenons les tests. Mais, en même temps, la plupart refusent la vie qui leur est préfabriquée : aliénés, complices du patronat, on exige d’eux qu’ils se fassent, jusqu’à la retraite, les flics de l’entreprise privée ; leurs tests et leur rapports décideront, entre autres facteurs, de l’avancement ou de l’élimination des cadres. Cadres, flics, flics de cadres : ça non ! Ils n’en veulent pas, de ce beau destin[4].

J’ai découvert ce texte l’année dernière pendant mon engagement dans le mouvement contre la loi LRU, et rien n’aurait pu mieux exprimer mes propres sentiments et ceux des camarades avec qui je luttais. Certainement dupe de la même mystification « humaniste » évoquée ici par Sartre, j’étais venu en France, après avoir terminé trois ans d’études à l’Université DePaul à Chicago, afin de continuer mes études de philosophie dans une société qui me semblait, du moins à mon arrivée il y a trois ans, plus respectueuse de ma spécialité. Dans mon pays d’origine, en effet, j’avais presque honte de dire aux gens ce que j’étudiais car ils ne manquaient jamais de me poser cette question embarrassante : « La philosophie ? Mais… comment vas-tu gagner de l’argent ? » — impliquant par là l’inutilité d’une forme de savoir qui se vend mal sur le marché du travail.

Mon but était de devenir enseignant-chercheur en philosophie en France. Mais à la réunion des étudiants en Master de philosophie à l’Université Paris IV au début de l’année dernière, j’ai vu cette perspective s’effondrer devant mes yeux lorsqu’on nous a annoncé que, tandis que la plupart d’entre nous voulaient aller vers l’enseignement et la recherche, les postes n’y ont cessé d’être éliminés. Dès cette année-là, par exemple, il y avait seulement une trentaine de postes au CAPES et une quarantaine à l’Agrégation. Il fallait donc que nous pensions à nous orienter vers quelque chose d’autre. Vers quoi nous a-t-on conseillé de nous orienter ? Vers le « consulting » et les « ressources humaines ». Autrement dit, le destin qui était réservé à la plupart d’entre nous était effectivement de devenir les « flics » de l’entreprise privée et les complices du patronat. En outre, avec la loi LRU, qui ajoute la « professionnalisation » à la mission officielle de l’université, cette tendance devient obligatoire ; en effet, entre l’élimination des postes dans l’enseignement et la recherche d’un côté et la préférence donnée aux postes en entreprise de l’autre, la « professionnalisation » signifie concrètement que les universités sont contraintes à présent par la loi à orienter leurs étudiants vers les entreprises et à restructurer leur enseignement, encore plus rigoureusement qu’auparavant, en fonction des besoins de l’industrie privée.

Le professeur qui nous a parlé à la réunion est de ceux qui défendent la loi LRU comme « change we can believe in ». Il profite de sa nouvelle « autonomie » pour créer des « modaux professionnalisants » qui faciliteront l’entrée des étudiants de philosophie à Paris IV dans les entreprises. Il fait l’éloge de l’« autonomie », mais apparemment il ne veut pas voir la contradiction flagrante entre, d’un côté, ce qu’il avait reconnu lui-même comme l’avenir que la masse d’étudiants avaient envisagé pour eux-mêmes et, de l’autre, l’avenir qui leur est imposé de l’extérieur et dont il se fait volontairement complice. Pierre Jourde saisit bien de quelle autonomie il s’agit dans la loi LRU lorsqu’il écrit dans son article apparu dans Le Monde diplomatique : « Autonomie, d’accord, mais surtout pas pour les étudiants[5] ! »

Ces expériences difficiles m’ont permis, d’une part, de me défaire de cette mystification absurde d’après laquelle la fonction actuelle de l’Université serait de distribuer la « culture » et un « savoir désintéressé » ; en effet, selon l’expression de Sartre, « l’enseignement octroyé a pour but exclusif de former des cadres en fonction des exigences de l’industrie privée[6]. » D’autre part, j’ai appris dans l’horreur et la stupéfaction que, pour permettre à l’enseignement de mieux remplir cette fonction — car « sous sa forme actuelle, il n’est même pas capable de [la] remplir[7] » — on était en train d’« américaniser » les universités françaises. Le système américain auquel j’avais cru échapper m’avait suivi jusqu’en France.

Toutes les réformes du système universitaire en France, de celles qui étaient votées après Mai 68 jusqu’aux réformes actuelles, vont dans le même sens : il s’agit de donner à l’université une meilleure forme qui lui permettra de remplir sa fonction dans la société capitaliste. Jusqu’ici, les dirigeants de l’industrie privée devaient communiquer leurs besoins à l’État qui devait ensuite réformer l’enseignement en fonction de ces besoins ; à présent, l’État français a décidé qu’il serait beaucoup plus simple de laisser les entreprises avoir une influence plus directe sur l’enseignement dans les universités — en exigeant, par exemple, dans la loi LRU, que des chefs d’entreprise siègent dans les conseils d’administration, et en ouvrant la voie au financement privé qui encouragera tel ou tel changement au sein de l’université. Ainsi les forces de marché travailleront-elles directement sur le fonctionnement des universités au lieu de le faire indirectement au moyen de l’État. C’est cette organisation qui rapproche le nouveau système universitaire français du système américain. Si c’est cela le changement en lequel le gouvernement français veut que nous croyions, voyons à présent comment ce système fonctionne aux Etats-Unis.

II. LE « MODÈLE » AMÉRICAIN DES UNIVERSITÉS

Le système universitaire américain est un système extrêmement décentralisé qui comprend plusieurs types d’institutions publiques et privées. Concernant les universités publiques, il n’existe pas de système universitaire assuré par le gouvernement fédéral ; ce sont les cinquante États qui gèrent chacun leur propre réseau d’établissements. Leur financement vient de trois sources principales : 1º un financement public assuré par l’État, 2º des financements privés venant de particuliers, d’entreprises, et de diverses organisations et 3º les frais d’inscription. Les universités privées, quant à elles, ne sont pas subventionnées par l’État et dépendent principalement de ces deux dernières formes de financement. Les grandes universités élites du pays dont on entend toujours parler — Harvard, Princeton, Yale, etc. — sont des universités privées.

1. Le prix du savoir-marchandise universitaire.

Considérons d’abord les frais d’inscription et de logement que doivent payer aujourd’hui les étudiants américains.

Dans les universités publiques, les frais d’inscription vont en général de trois à dix mille dollars par an pour fréquenter une université dans son État de résidence. Si l’on veut fréquenter une université qui se situe dans un autre État, il faut ajouter à ces frais entre dix et quinze mille dollars par an de plus. Quant aux frais de logement pour ceux qui habitent sur le campus, ils coûtent généralement autour de huit mille dollars, que l’université se trouve dans son État de résidence ou non.

Dans les universités privées, les frais d’inscription vont en général de dix à trente-cinq mille dollars par an — sans distinction d’État de résidence —, avec des frais de logement qui coûtent aussi autour de huit ou dix mille dollars par an. Mes frais d’inscription à l’Université DePaul, qui est une université privée, étaient de vingt mille dollars par an. Au lieu d’habiter sur le campus, je me suis installé dans un appartement proche, mais mes frais de logement et coûts de vie s’élevaient au même prix que celui du plan de logement proposé par l’université, soit autour de dix mille dollars par an. Cela me coûtait donc trente mille dollars par an pour fréquenter mon université. On peut facilement imaginer combien j’ai apprécié, en arrivant à la Sorbonne, les droits d’inscription qui ne dépassaient pas les deux cents euros par an !

Si les universités publiques pratiquent des tarifs aussi élevés, c’est parce leur financement public est de plus en plus faible. En effet, selon Stanley Fish, enseignant à Florida International University et auteur de nombreux textes sur la politique universitaire, leur financement public tend à passer de 80 % à 10 % depuis quarante ans[8]. Ce désengagement de l’État a forcé les universités publiques à augmenter continuellement leurs tarifs, à dépendre de plus en plus de financements privés et à préférer l’embauche d’enseignants contractuels à celle de professeurs titulaires. Citant The Last Professors: The Corporate University and the Fate of the Humanities par Frank Donoghue, Stanley Fish écrit : « Les universités subissant une pression financière croissante, explique [Donoghue], “n’embauchent pas les enseignants les plus expérimentés, mais plutôt les enseignants qui coûtent le moins cher.” Les enseignants titulaires et en voie de titularisation [tenured and tenure-track teachers] ne représentent actuellement que 35 pour cent du personnel pédagogique [pedogogical workforce] et “ce chiffre chute de manière régulière[9].” » Ainsi, alors que les étudiants se trouvent contraints à payer de plus en plus cher leurs études universitaires, ce prix plus élevé ne se traduit pas nécessairement par un enseignement de meilleure qualité. En effet, le New York Times rapporte que « les étudiants couvrent plus des coûts nécessaires à leur éducation, alors même que la plupart des établissements dépensent moins sur les étudiants[10]. »

2. L’endettement des étudiants américains.

Avec des frais d’inscription en hausse, sans même que la qualité de l’enseignement à l’université et donc du savoir-marchandise que l’on y achète améliore en même temps, comment fait-on donc, aux Etats-Unis, pour payer ses études ?

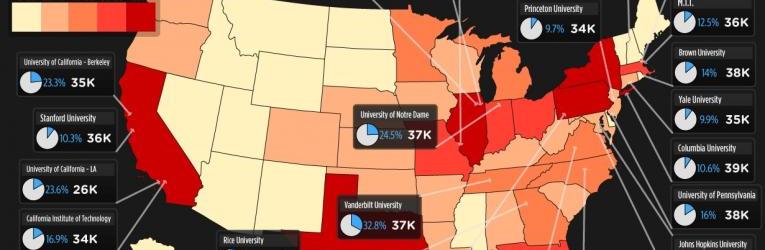

Il existe plusieurs types d’aides financières qui sont fournies par des organisations privées, le gouvernement fédéral et les universités elles-mêmes, et qui sont accordées selon des critères de mérite et des critères sociaux. Mais d’après le site Finaid.org, ces formes d’aide ne couvrent pas la totalité des frais universitaires, si bien que la majorité des étudiants se trouvent contraints à s’endetter[11]. On lit sur ce site : « Les deux tiers (65,7 %) des étudiants américains finissent leurs études de Bachelor[12] avec une certaine quantité de dette, et le montant de la dette des nouveaux diplômés ayant demandé des prêts étudiants s’élève en moyenne à 19 237 dollars […] selon le National Postsecondary Student Aid Study (NPSAS) de 2003-2004. » Pour ma part, après seulement trois ans d’études à l’université, j’étais déjà dans la moyenne. Selon le classement des universités américaines de U.S. News and World Report, les universités dont les étudiants sont les plus endettés laissent les deux tiers de leurs diplômés avec autour de 35 000 dollars de dette en moyenne[13]. Et selon Fedaid.org, « les étudiants en Master, en Doctorat et dans des programmes professionnalisants s’endettent encore davantage, avec une dette supplémentaire qui va de 27 000 à 114 000 dollars selon la matière[14]. »

Les frais d’inscription vertigineux des universités américaines comportent plusieurs conséquences. Il va sans dire que seulement une petite partie de la population peut se permettre d’envoyer leurs enfants à l’université. Même s’il existe des aides financières pour les familles en bas de l’échelle sociale, les personnes de cette catégorie ont le plus souvent des soucis plus urgents que de passer des heures à les chercher. Les familles suffisamment aisées pour pouvoir mettre de l’argent à côté pour l’éducation future de leurs enfants font partie d’une classe privilégiée. Encore moins de familles peuvent scolariser leurs enfants dans les universités élites ; en effet, l’inégalité entre les établissements eux-mêmes est très importante. Une étude présentée dans The New York Times « décrit un système qui est de plus en plus stratifié : la minorité des étudiants — environ 1 million sur un total de 18 millions d’étudiants — fréquente les universités privées spécialisées dans la recherche [private research universities] qui dépensent le plus d’argent par étudiant. Le plus grand nombre d’étudiants — 6 millions — fréquente des community colleges[15], qui dépensent le moins d’argent par étudiant, et qui ont réduit leur dépenses de façon accrue alors que l’aide gouvernemental baisse[16]. »

De plus, avec des frais d’inscription tellement élevés, les étudiants et leurs parents ayant les moyens de les payer ne peuvent agir à l’égard de l’université qu’en capitaliste : l’action qui résume l’activité capitaliste, en effet, c’est l’achat d’une marchandise dans le but de la revendre plus cher, c’est-à-dire avec une plus-value[17]. La seule manière dont on peut justifier une telle dépense d’argent — en effet, jusqu’à l’endettement — sur les études supérieures, c’est dans la perspective qu’en achetant le savoir que propose l’université sous forme de marchandise, le diplômé pourra, avec un peu de chance, aller ensuite le revendre sur le marché du travail pour décrocher un salaire qui, au bout de quelques années, lui permettra de rembourser ses dettes et finira par lui rapporter plus d’argent qu’il n’avait avancé lors de ses études. Mais, comme tout investissement capitaliste, il s’agit d’un pari et, selon les fluctuations du marché du travail, on peut très bien finir par perdre. C’est, en effet, ce à quoi beaucoup d’étudiants américains sont confrontés aujourd’hui depuis la crise économique : commençant leur vie de diplômé avec déjà plusieurs milliers de dollars de dette, ils arrivent sur le marché du travail au moment où il y a très peu d’acheteurs, mais il faut néanmoins qu’ils remboursent leur dettes.

3. Le financement privé.

Non seulement les étudiants, mais les universités elles-mêmes doivent faire face aujourd’hui à des situations extrêmement difficiles depuis le début de la crise économique à cause de la manière dont elles sont financées. Nous avons vu plus haut que l’une des sources financières des universités privées et publiques est le financement privé. Quelle est la nature de ce financement au juste ? D’où vient-il et de quelle manière est-il utilisé ?

a) Les fonds d’endowments.

Toutes les universités, publiques et privées, disposent d’une fondation chargée de la gestion des endowments, c’est-à-dire des fonds que l’université reçoit sous forme de donations privées. Ces endowments viennent en général d’anciens élèves de l’université, mais aussi d’entreprises, d’illustres personnalités et d’autres « amis » de l’université. Le donateur a l’option d’imposer ou non des restrictions sur l’utilisation de sa donation. L’utilisation des endowments sans restrictions est décidée par le conseil d’administration (board of trustees), qui est souvent composé de certains des plus grands donateurs privés et qui a tout le pouvoir sur l’université. Il n’est pas rare que leurs réunions se tiennent en secret. Quant aux endowments qui portent des restrictions imposées par les donateurs, elles servent à financer des projets, des programmes et même des professeurs bien définis. Les donateurs peuvent ainsi encourager le type d’enseignement qui sera favorisé. Le gouvernement fédéral et les entreprises peuvent eux aussi choisir de sponsoriser des programmes et des professeurs particuliers. À Harvard, par exemple, selon un article apparu dans The New York Times, 149 membres de la faculté de médecine sont financés par la grosse société pharmaceutique Pfizer[18].

b) Le contrôle idéologique.

Le contrôle idéologique que les donateurs et les sponsors peuvent exercer sur l’enseignement, au moyen des restrictions qu’ils peuvent imposer sur l’utilisation de leur financement, est dramatique. Pour en donner une idée, voici un extrait, reproduit par Howard Zinn dans Une histoire populaire des États-Unis, d’une investigation faite par le comité Church aux années 1970 qui a fait découvrir, entre autre, certaines opérations de la CIA qui visent à influencer discrètement l’esprit des Américains :

« La CIA utilise actuellement plusieurs centaines d’universitaires américains (personnels administratifs, professeurs, doctorants chargés d’enseignement) qui, en plus de fournir des pistes [provide leads] aux agents et, de temps à autre, d’organiser des rencontres à des fins de renseignement, écrivent des livres et d’autres brochures à l’usage de la propagande américaine dans des pays étrangers. […] Ces universitaires sont dispersés dans plus de cent établissements d’enseignement supérieur [colleges], universités et autres institutions américaines. Dans la majorité de ces établissements, seul l’individu concerné connaît le lien avec la CIA. Dans les autres cas, un responsable au moins de l’université est au courant de l’emploi opérationnel d’universitaires sur son campus. […] La CIA considère ces opérations au sein de la communauté universitaire américaine comme l’un de ses secteurs d’activité les plus sensibles et exerce un strict contrôle sur ses agents dans ce domaine. » En 1961, [explique Zinn], le responsable du Covert Action Staff de la CIA écrit que les livres « étaient l’arme la plus importante de la propagande stratégique. » Le Comité Church découvrit que, fin 1967, plus d’un millier de livres étaient fabriqués, subventionnés, ou sponsorisés par la CIA[19].

C’est également dans les années 1970 que se constitua la Commission Trilatérale qui rassemblait des intellectuels et des hommes politiques venant du Japon, des Etats-Unis et de l’Europe de l’ouest. Fondée à l’initiative de David Rockefeller, Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski, un des buts de la Trilatérale était de mobiliser autant d’institutions de l’« Establishment » que possible dans un effort d’arrêter la tendance du peuple, depuis la guerre du Viêtnam et le scandale de Watergate, à ne plus obéir à l’autorité et à remettre en question leur système politico-économique. Grâce à l’ouverture des universités aux financements privés, la Trilatérale pouvait mobiliser les universités dans leurs opérations. Des professeurs des Universités Harvard et Colombia ont collaboré avec ce groupe et c’est aussi vers cette époque que John Rawls et Robert Nozick, deux professeurs de philosophie à Harvard, ont publié leurs manifestes libéraux[20] qui dominent toujours aujourd’hui — à Paris IV par exemple — les débats en philosophie politique du monde entier.

Pour citer un exemple plus récent, en mars 2009, un scandale éthique s’est produit à la faculté de médecine de Harvard lorsqu’un étudiant, après avoir été méprisé par un professeur pour lui avoir posé des questions sur les effets néfastes des médicaments contre le cholestérol dont le professeur faisait l’éloge, a découvert que ce professeur était « non seulement un professeur à plein temps à la faculté de médecine de Harvard, mais aussi un consultant payé par dix compagnies de médicaments, dont cinq fabricants de traitements du cholestérol[21]. »

Les départements d’« humanités » qui regroupe les disciplines en sciences humaines se trouvent particulièrement sous la pression de conformer leur enseignement à ce que les sponsors et les donateurs privés jugent comme « convenable », afin de justifier leur existence et de recevoir un financement. Non seulement cela, mais avec des frais d’inscription aussi élevés, il est difficile pour un étudiant de justifier la dépense d’autant d’argent sur des études dont les perspectives professionnelles sont très limitées. En effet, selon une étude faite par l’Humanities Indicators Project, sur l’ensemble des diplômes de Bachelor délivrés depuis la fin des années 1960, le pourcentage de diplômes délivrés en humanités est passé de 17 % en 1966 à 8 % en 2004[22]. La plupart de ces diplômés finissent par travailler soit dans des domaines qui ont peu de rapport avec leurs études, soit dans l’human engineering qui permet aux entreprises de mieux contrôler leurs salariés. Autrement dit, ils deviennent les « flics » de l’entreprise privée comme nous avons vu plus haut.

c) La concurrence.

Une autre conséquence de ces financements privés est naturellement la concurrence entre chaque université pour en bénéficier. Si toutes les universités, publiques et privées, en reçoivent, ce sont évidemment les universités élites qui en ont le plus. Les universités privées les plus riches, qui font partie du petit cercle d’universités élites connues sous le nom de l’« Ivy League », ont toutes plus d’un milliard de dollars dans leur fonds d’endowments. C’est l’université Harvard qui jouit du fonds d’endowments le plus important, avec sa valeur totale s’élevant en juin 2008 à 36,9 milliards de dollars. Selon le rapport budgétaire de l’université pour l’année fiscale 2007-2008[23], publié en octobre dernier, 34 % du financement total de l’université est issu de son fonds d’endowments, ce qui fait de celui-ci la plus grande source de financement de l’université. 20 % du financement est issu des tarifs d’inscription — qui en 2008 s’élevaient à près de 35 000 dollars par an — 19 % de sponsors, 7 % de cadeaux à être dépenser immédiatement et 20 % « d’autres sources ».

Les institutions moins bien classées, en revanche, qui ont plus besoin d’argent, ont beaucoup moins d’endowments. C’est d’une part parce que les entreprises favorisent naturellement les meilleures universités, étant donné que ce sont elles qui vont produire dans leurs laboratoires luxueux les produits que les entreprises vont essayer de s’approprier ; c’est d’autre part parce que ce sont les étudiants qui reçoivent leurs diplômes dans les universités les mieux classées qui sont privilégiés sur le marché du travail et qui décrochent les meilleurs salaires. En effet, lorsqu’un employeur regarde un CV aux Etats-Unis, c’est le nom de l’université qui compte le plus ; il s’agit de la marque de la marchandise.

Les étudiants sont ainsi soumis à plusieurs niveaux de sélection. D’abord, vers la fin de leurs études au lycée, ils passent un examen national qui permet aux universités de faire le tri des élèves avant même qu’ils puissent s’y inscrire. Ce sont ceux qui réussissent le mieux cet examen qui sont reçus dans les universités élites portant les noms les plus compétitifs sur le marché du travail ; les « autres », en revanche, doivent se contenter d’une université moins connue et moins bien classée, dont les critères de sélection sont moins rigoureux. Ensuite, les étudiants sont tous en concurrence les uns avec les autres pour avoir les meilleurs notes et pour ne pas se faire éliminer au cours de leurs études par la sélection. Enfin, ceux qui ne se font pas éliminer et qui reçoivent leurs diplômes se trouvent ensuite en concurrence sur le marché du travail, où ceux qui ont les diplômes des meilleures universités sont immédiatement privilégiés par les employeurs.

d) Les caprices du marché.

Le contrôle idéologique de l’enseignement universitaire et les inégalités énormes entre les universités élites et les universités défavorisées sont des caractéristiques permanentes du système universitaire américain ; l’autre grande conséquence de la manière dont les universités sont financées est leur dépendance aux rapports de marché qui, en temps de crise, s’avère désastreuse. En effet, tous les endowments que reçoit une université sont investis à la bourse ou dans d’autres types de propriété ; aussi les université sont-elles elles-mêmes des investisseurs capitalistes. Mais comme ces investissements comportent plusieurs risques, rien n’empêche que leurs investissements échouent et qu’elles perdent leur argent.

C’est un tel scénario qui est en train de se produire depuis le début de la crise économique et la chute de la bourse de septembre dernier. Selon un article du New York Times, « la valeur des endowments universitaires a chuté de 23 pour cent en moyenne au cours des cinq mois avant le 30 novembre 2008. […] Les pertes étaient réparties parmi les petites et grandes institutions publiques et privées. Quand les endowments étaient classés selon leur montant, on trouvait que même ceux qui étaient touchés le moins — ceux qui valaient plus d’un milliard de dollars — avaient perdu 20 % en moyenne. Ceux qui valaient entre 500 millions de dollars et un milliard de dollars ont chuté le plus, de 25 % environ. Les institutions publiques ont perdu 24 % en moyenne et les institutions privées 22 %[24]. » Autrement dit, celles qui ont été touchées le plus étaient déjà les moins favorisées. Quant aux universités élites, le fonds d’endowments de Harvard, par exemple, toujours selon le New York Times, a perdu huit milliards de dollars depuis le début de la crise, soit une perte de 22 % de sa plus grande source de financement, et on projette une perte totale de 30 % pour l’année fiscale[25]. « Le fonds d’endowments de Yale était en baisse de 13,4 % pendant la même période, tandis que celui de Princeton était en baisse de 11 %, et les deux institutions ont projeté une chute totale de 25 % pour l’année fiscale[26]. »

Comment les universités sont-elles en train de réagir ? « Les chutes sévères sont en train de forcer les universités et les institutions de l’enseignement supérieur du pays à envisager des gels de salaires, des licenciements et un arrêt des projets de construction[27]. » Les universités Syracuse et Darthmouth ont déjà annoncé des licenciements[28]. Yale annonce le licenciement de 300 employés et projette l’élimination de 500 à 600 postes[29]. « Harvard a gelé les salaires des professeurs et des personnels non syndiqués et a proposé à 1 600 employés de se mettre à la retraite plus tôt que prévu[30]. » Pour éviter la faillite, les universités se trouvent obligées à s’endetter davantage. Quant aux universités publiques qui manquent de financement public suffisant et dont la valeur des fonds d’endowments a chuté en moyenne de 24 pour cent, on craint qu’elles soient obligées d’augmenter leur troisième grande source de financement : les frais d’inscription[31].

4. L’incapacité de résister.

Constate-t-on des résistances de la part des étudiants ou des professeurs face à leur système et à cette crise ? Les mouvements universitaires d’ampleur sont presque totalement absents aux États-Unis. La dernière fois qu’on y a connu un mouvement étudiant important, c’était pendant les manifestations contre la guerre du Viêtnam. Ce manque de résistance est la conséquence des frais d’inscription élevés, de la décentralisation des institutions et du manque d’organisation syndicale. En effet, quand on dépense trente mille dollars par an sur ses études, on ne va pas laisser des grèves et des blocages gêner le bon fonctionnement des institutions. Même si la volonté de résister est là, l’organisation d’un mouvement unitaire, entre des universités en concurrence les unes avec les autres et ayant des situations différentes, semble quasi impossible. Pour ma part, l’idée-même de faire une grève étudiante afin d’avoir une influence sur les décisions de l’université ne me serait jamais venue à l’esprit si je n’étais pas venu en France. Les étudiants américains sont tout simplement impuissants face à leur système.

Et, face à eux, ils ont des professeurs qui sont sponsorisés par des entreprises et le gouvernement et qui maintiennent le même enseignement conservateur. Par exemple, selon un article du New York Times, les facultés d’économie du pays, même après la crise économique, maintiennent l’hégémonie de la doctrine néolibérale qui règne dans leur enseignement depuis plusieurs dizaines d’années, et elles ne prévoient pas de changement[32]. Ce dogmatisme universitaire s’explique en partie, selon l’article, par la pression exercée sur tout enseignant de se conformer à l’idéologie dominante pour ne pas se faire exclure de la communauté universitaire, ou pour conserver tout simplement son poste. Un enseignant « de gauche », en effet, peut facilement se faire refuser la titularisation, voire se faire licencier pour ses idées. Par exemple, un professeur de sciences politiques de mon ancienne université, Norman Finkelstein, se résolut à démissionner en septembre 2007 après que l’université s’obstina à lui refuser la titularisation en raison de ses critiques de la politique étrangère du gouvernement américain à l’égard d’Israël. Et l’avenir s’annonce plus oppressif encore : selon un autre article du New York Times, les enseignants plus « progressistes », issus de la génération qui s’était révoltée contre la guerre du Viêtnam, sont en train d’être remplacés par une génération d’enseignants politiquement « plus modérés » au moment du départ à la retraite de la génération des années 1960[33].

Toutefois, il y a quelques signes de résistance. Des occupations ont eu lieu récemment sur les campus de deux universités à New York connues pour leurs étudiants et professeurs plus « progressistes » : la première fut à la New School en décembre dernier et la deuxième à New York University en février dernier. Dans les deux cas, entre 70 et 75 étudiants courageux se barricadèrent à l’intérieur du restaurant universitaire du campus dans l’espoir de faire reconnaître leurs revendications. Parmi celles-ci, selon le New York Times, figuraient « une voix plus importante pour les étudiants dans les décisions de l’université[34] » et « un rapport annuel et complet du budget universitaire, des dépenses et du fonds d’endowment[35] » ; les occupants de la New School appelaient notamment à la démission du nouveau président conservateur de l’université Bob Kerry, très impopulaire parmi les professeurs et les étudiants, mais soutenu par le board of trustees ; les occupants de New York University demandaient aussi des aides financières pour des étudiants venant de la bande de Gaza. L’occupation de la New School aboutit à l’obtention de plus de pouvoir décisionnel pour les étudiants ainsi que l’amnistie des occupants, mais celle de New York University eut moins de succès : après que les vigiles forcèrent les barricades, les personnes « dans la salle [deux douzaines de personnes environ] furent photographiées, soumises à un contrôle d’identité et […] les responsables de l’université distribuèrent à [18] étudiants de N.Y.U. des lettres leur déclarant : “Vous êtes temporairement exclus [suspended] de New York University et y êtes classé comme persona non grata[36].” » La répression à N.Y.U. fut encore plus violente quelques années plus tôt, lorsque 76 personnes furent arrêtés lors d’une manifestation contre la décision de l’université de ne plus reconnaître un syndicat étudiant[37].

Il faut rappeler, cependant, que, comme beaucoup de choses qui se passent à New York, ces actes de résistance font exception. Le fait que, même sur les campus les plus politisés, on arrive à peine à mobiliser quelques douzaines d’étudiants dans des actes de résistance est un bon indicateur de l’impuissance des étudiants américains. Les occupants de la New School et de New York University méritent d’autant plus notre reconnaissance qu’ils sont parmi les seuls du pays qui essayent de sortir les étudiants de leur isolement, et ce face à des répressions sévères.

III. CONSÉQUENCES D’UN RAPPROCHEMENT DES UNIVERSITÉS FRANÇAISES DU « MODÈLE » AMÉRICAIN

Voilà donc, en somme, certaines des caractéristiques du système universitaire américain que les réformateurs prennent soin de négliger lorsqu’ils nous présentent ce « modèle » comme « change we can believe in ». Puisque le gouvernement français est en train de faire voter des réformes qui s’inspirent de ce « modèle », résumons ce que signifie exactement ce « changement » pour les universités françaises.

Ce qui est en jeu dans ces réformes, c’est certainement la « marchandisation du savoir », mais il faut préciser qu’il ne s’agit pas d’introduire celle-ci au sein de l’université française : il s’agit de la rendre plus facile. En effet, la marchandisation du savoir ne relève pas directement du système universitaire, mais du système salarial, qui fait du savoir une marchandise aliénable en circulation sur le marché du travail. Il ne faut pas être dupe de la mystification « humaniste » évoquée par Sartre « d’après laquelle l’Université dispense, sous le nom de culture, un savoir désintéressé[38] » : aussi longtemps que nous vivons dans une société capitaliste fondée sur des rapports marchands et un système salarial, le rôle de l’université, quelle que soit sa forme, sera avant tout de fabriquer des savoir-marchandises « en fonction des besoins de l’industrie privée[39]. » Ce que les réformateurs français constatent aujourd’hui — ce qui était déjà le cas en 1968 — c’est que, « sous sa forme actuelle, [l’université française] n’est même pas capable de remplir cette fonction[40] ». S’ils s’inspirent actuellement du « modèle » américain pour y remédier, c’est parce que les universités américaines se conforment effectivement plutôt bien au rôle qu’elles doivent jouer dans le système capitaliste. Mais compte tenu des caractères du système universitaire américain que nous venons de voir, il est clair qu’une meilleure adaptation de l’université française aux besoins des capitalistes ne peut se faire qu’à travers d’une dégradation nette des conditions de ceux qui y travaillent et y étudient. Voici quelques-uns des divers « changements » auxquels il faudra s’attendre à mesure que le gouvernement français rapproche le système universitaire français du système américain :

1º Un désengagement progressif de l’État. Toute l’histoire du système universitaire américain est là pour prouver que l’État trouve d’autant plus de prétextes pour réduire ses engagements vis-à-vis des universités qu’il encourage le développement de financements qui ne relèvent pas de la fonction publique. La tendance du financement public à passer de 80 % à 10 % dans les universités « publiques » américaines depuis 40 ans deviendra bientôt une réalité en France.

2º Une concurrence accrue entre les divers établissements. Une baisse progressive du financement public mettra les universités françaises en concurrence les unes avec les autres pour bénéficier du financement privé. Étant donné la contingence de ce type de financement et le critère de rentabilité économique de tout investissement de la part des entreprises, seule une minorité des universités sortira gagnante de cette concurrence, tandis que la plupart des établissements sera abandonnée à des difficultés financières.

3º Une hausse progressive des frais d’inscription. Entre le désengagement progressif de l’État et la multiplication de financements privés sans garantie, les universités françaises seront inévitablement conduites à augmenter le financement issu de la poche des étudiants eux-mêmes. Les frais peu élevés dont bénéficient les étudiants français actuellement pourraient bientôt se rapprocher du niveau exorbitant des frais d’inscription dans les universités américaines.

4º Une hausse du taux d’endettement étudiant. Il va sans dire que tous les Français ne pourront pas se permettre de payer des frais aussi élevés. Beaucoup de jeunes seront éliminés par une sélection financière, simplement parce qu’ils ne peuvent pas assumer une telle charge budgétaire, tandis que plus d’étudiants seront contraints à s’endetter pour financer leurs études. La norme sera alors d’entrer sur le marché du travail avec déjà une somme importante de dette comme aux États-Unis.

5º Une précarisation du personnel. Des contraintes budgétaires conduiront les universités françaises à réduire le nombre de leurs effectifs et à éliminer progressivement les postes titulaires au profit de postes contractuels, qui sont mal payés et sans garanties. De tels postes précaires représentent déjà 65 % du personnel dans les universités américaines. En outre, une quantité plus importante de tâches incombera à chaque membre du personnel à cause des réductions de postes.

6º Une précarisation des diplômés. L’embauche des enseignants les moins chers, et non pas les mieux expérimentés, dégradera la qualité de l’enseignement dans de nombreuses universités. Avec la mise en concurrence des établissements et les inégalités accrues qui en découlent, les diplômes n’auront plus la même valeur sur le marché du travail : une minorité d’étudiants ayant complété leurs études dans une université élite sera immédiatement favorisée par les employeurs au détriment des diplômés ayant fréquenté une université moins bien classée.

7º Une situation défavorisée des sciences humaines et de tout domaine jugé « non rentable ». Afin d’attirer des financements privés, les universités favoriseront les domaines qui peuvent directement intéresser les entreprises et défavoriseront ceux qui n’ont pas d’intérêt économique immédiat. L’avenir des départements d’« humanités » aux États-Unis est tellement sombre que certains professeurs américains publient actuellement des textes déconseillant à la génération actuelle d’étudiants américains de poursuivre des études en sciences humaines au-delà du Bachelor : les postes universitaires dans ces domaines se font tellement rares et précaires que l’on risque de se mettre plusieurs dizaines de milliers de dollars en dette pour ne trouver qu’un poste rémunéré au taux du SMIC, en supposant qu’on arrive même à en trouver un[41].

8º Un contrôle idéologique plus rigoureux du contenu de l’enseignement. Des donateurs privés auront la capacité d’influer sur le type d’enseignement donné dans tel ou tel établissement au moyen de restrictions placées sur l’utilisation de leurs dons. Tout enseignement jugé « non convenable » aux intérêts des donateurs privés sera opprimé ; les enseignants se trouveront d’autant plus sous la pression de se conformer à l’idéologie dominante et les étudiants seront contraints de s’y plier de peur de se faire éliminer dans la sélection.

9º Une réduction des perspectives d’avenir de la jeunesse. Les jeunes seront d’autant moins maîtres de leur avenir que les seuls postes sur le marché du travail seront ceux qui n’ont d’autre but que d’augmenter les profits des entreprises.

10º Une vulnérabilité accrue face aux caprices du marché. À mesure que le financement public garanti par l’État cède la place aux financements privés qui dépendent du marché, les universités françaises auront à rencontrer les mêmes difficultés auxquelles les universités américaines font face actuellement depuis le début de la crise économique. À chaque fois qu’une université perdra plusieurs millions d’euros à cause d’une chute de la bourse, cela entraînera davantage de réductions de postes, d’augmentations des tarifs d’inscription, de gels de salaires, etc.

11º Une sape des moyens de résister à ces changements. La communauté universitaire française aura d’autant plus de mal à mener des actions communes que les établissements se trouveront désormais ennemis dans la concurrence. Le démantèlement de l’université publique en France affaiblira donc gravement la capacité même de la communauté universitaire de se défendre contre de telles réformes, si bien qu’elle sombrera dans l’impuissance.

CONCLUSION

Ainsi, lorsqu’on nous présente le rapprochement du système universitaire français du « modèle » américain comme « change we can believe in », il est manifeste que les seules personnes auxquelles ce « we » pourrait bien correspondre sont les capitalistes et la minorité élite qui, au moyen de ces réformes, renforceront leur privilèges et leur contrôle du savoir. Pour la majorité de la communauté universitaire, en revanche, ce sera la précarité, l’endettement, le stress, l’oppression, l’aliénation, l’inégalité, l’impuissance. Unissons-nous donc contre ce « change we can’t believe in », luttons contre ceux qui veulent nous l’imposer et refusons d’accepter le destin que subit actuellement la communauté universitaire aux États-Unis.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES

Donoghue, Frank, The Last Professors: The Corporate University and the Fate of the Humanities, New York, Fordham University Press, 2008.

Marx, Karl, Le Capital, livre premier : Le développement de la production capitaliste, tome I, trad. J. Roy, Paris, Éd. Sociales, 1971.

—, Le Capital, livre premier : Le développement de la production capitaliste, tome III, trad. J. Roy, Paris, Éd. Sociales, 1977.

Sartre, Jean-Paul, « La jeunesse piégée », in Situations, VIII, Paris, Gallimard, 1972, p. 239-261.

Zinn, Howard, A People’s History of the United States: 1492 – Present, New York, HarperCollins, 2003.

—, Une histoire populaire des Etats-Unis de 1492 à présent, trad. F. Cotton, Marseille, Agon, 2003.

PRESSE IMPRIMÉE

Jourde, Pierre, « L’Université féodale de demain », Le Monde diplomatique, avril 2008, p. 4.

U.S. News & World Report’s America’s Best Colleges, 2008 Edition, Washington, U.S. News & World Report LP, 2007.

PRESSE ÉLECTRONIQUE

Arenson, Karen W., « 76 Arrested Protesting N.Y.U. Cutoff of Student Union », The New York Times [en ligne], 1 sep 2005, http://www.nytimes.com/2005/09/01/nyregion/01nyu.html?fta=y (consulté le 27 avril 2009).

Arnsdorf, Isaac et Zapana, Victor, « Yale Will Fire Up To 300 Staff », Yale Daily News [en ligne], 27 fév 2009, http://www.yaledailynews.com/articles/printarticle/28012 (consulté le 27 avril 2009).

Cohen, Patricia, « In Tough Times, the Humanities Must Justify Their Worth », The New York Times [en ligne], 24 février 2009, http://www.nytimes.com/2009/02/25/books/25human.html (consulté le 27 avril 2009).

—, « Ivory Tower Unswayed By Crashing Economy », The New York Times [en ligne], 4 mars 2009, http://www.nytimes.com/2009/03/05/books/05deba.html?pagewanted=1 (consulté le 27 avril 2009).

—, « The 60’s Begin to Fade as Liberal Professors Retire », The New York Times [en ligne], 3 juillet 2008, http://www.nytimes.com/2008/07/03/arts/03camp.html (consulté le 27 avril 2009).

Fabrikant, Geraldine, « Endowment Director is on Harvard’s Hot Seat », The New York Times [en ligne], 20 fév 2009, http://www.nytimes.com/2009/02/21/business/economy/21harvard.html (consulté le 27 avril 2009).

Fish, Stanley, « The Last Professor », The New York Times [en ligne], 18 jan 2009, http://fish.blogs.nytimes.com/2009/01/18/the-last-professor/?em (consulté le 3 mars 2009).

—, « Neoliberalism and Higher Education », The New York Times [en ligne], 8 mars 2009, http://fish.blogs.nytimes.com/2009/03/08/neoliberalism-and-highereducation/?scp=3&sq=stanley%

20fische&st=cse (consulté le 27 avril 2009).

Kamenetz, Anya, « Wanted: Really Smart Suckers. Grad School Provides Exciting New Road to Poverty », The Village Voice [en ligne], 20 april 2004, http://www.villagevoice.com/2004-04-20/news/wanted-really-smart-suckers/1 (consulté le 7 mai 2009).

Moynihan, Colin, « 18 Students Are Suspended as Protest at N.Y.U. Ends », The New York Times [en ligne], 20 février 2009, http://www.nytimes.com/2009/02/21/nyregion/21nyu.html (consulté le 27 avril 2009).

« Protest at the New School Seeks Kerrey’s Ouster », The New York Times [en ligne], 18 décembre 2008, http://www.nytimes.com/2008/12/18/nyregion/18newschool.html?fta=y (consulté le 27 avril 2009).

Wilson, Duff, « Harvard Medical School in Ethics Quandary », The New York Times [en ligne], 2 mars 2009, http://www.nytimes.com/2009/03/03/business/03medschool.html (consulté le 27 avril 2009).

Zezima, Katie, « Data Shows College Endowments Loss Is Worst Drop Since ‘70s », The New York Times [en ligne], 26 jan 2009, http://www.nytimes.com/2009/01/27/education/27college.html (consulté le 27 avril 2009).

—, « Students Covering Bigger Share of Costs of College », The New York Times [en ligne], 19 jan 2009, http://www.nytimes.com/2009/01/16/us/16college.html?_r=1 (consulté le 27 avril 2009).

AUTRES SOURCES ÉLECTRONIQUES

« Annual Financial Report of Harvard University », Harvard University, Financial Administration [en ligne], http://vpf-web.harvard.edu/annualfinancial/ (consulté le 8 mai 2009).

Benton, Thomas H., « Graduate School in the Humanities: Just Don’t Go », The Chronicle of Higher Education [en ligne], 30 jan 2009, http://chronicle.com/jobs/news/2009/01/2009013001c.htm (consulté le 7 mai 2009)

—, « Just Don’t Go, Part 2 », The Chronicle of Higher Education [en ligne], 13 mars 2009, http://chronicle.com/jobs/news/2009/03/2009031301c.htm (consulté le 7 mai 2009)

« Student Loans », Finaid [en ligne], http://www.finaid.org/loans/ (consulté le 27 avril 2009).

[1]. « Dans les tourments de la vie, seront-ils [les diplômés traditionnels] fortifiés et soutenus et attachés à leur poste et à l’exercice de leurs fonctions en prenant les barbares hébreux et grecs comme modèles […] ? Shakespeare ou Homer doivent-ils être le réservoir d’où ils puisent leur inspiration ? […] Je me réjouis donc de savoir que vous n’avez pas perdu votre temps à apprendre des langues mortes, mais que vous l’avez entièrement consacré à obtenir une connaissance de la sténographie et de la dactylographie […] et que vous êtes pleinement équipés pour naviguer dans le milieu dans lequel vous devez vivre votre vie et gagner votre vie. » Discours d’Andrew Carnegie, industriel américain multimillionnaire, à la remise des diplômes au Pierce College of Business and Shorthand of Philadelphia en 1891. Cité dans Donoghue, Frank, The Last Professors: The Corporate University and the Fate of the Humanities, New York, Fordham University Press, 2008, p. 4.

[2]. Marx, Karl, Le Capital, livre premier : Le développement de la production capitaliste, tome I, trad. J. Roy, Paris, Éd. Sociales, 1971, p. 170.

[3]. « Le rapport officiel entre le capitaliste et le salarié est d’un caractère purement mercantile. Si le premier joue le rôle de maître et le dernier le rôle de serviteur, c’est grâce à un contrat par lequel celui-ci s’est non seulement mis au service, et partant sous la dépendance de celui-là, mais par lequel il a renoncé à tout titre de propriété sur son propre produit. Mais pourquoi le salarié fait-il ce marché ? Parce qu’il ne possède rien que sa force personnelle, le travail à l’état de puissance, tandis que toutes les conditions extérieures requises pour donner corps à cette puissance, la matière et les instruments nécessaires à l’exercice utile du travail, le pouvoir de disposer des subsistances indispensables au maintien de la force ouvrière et à sa conversion en mouvement productif, tout cela se trouve de l’autre côté. Au fond du système capitaliste il y a donc la séparation radicale du producteur d’avec les moyens de production. » (Marx, Karl, Le Capital, livre premier : Le développement de la production capitaliste, tome III, trad. J. Roy, Paris, Éd. Sociales, 1977, p. 154.)

[4]. Sartre, Jean-Paul, « La jeunesse piégée », in Situations, VIII, Paris, Gallimard, 1972, p. 244-245.

[5]. Jourde, Pierre, « L’Université féodale de demain », Le Monde diplomatique, avril 2008, p. 4.

[6]. Sartre, Jean-Paul, « La jeunesse piégée », op. cit., p. 244.

[7]. Ibid. p. 244.

[8]. Cf. Fish, Stanley, « Neoliberalism and Higher Education », The New York Times [en ligne], 8 mars 2009, http://fish.blogs.nytimes.com/2009/03/08/neoliberalism-and-higher-education/?scp=3&sq=

stanley%20fische&st=cse (consulté le 27 avril 2009).

[9]. Fish, Stanley, « The Last Professor », The New York Times [en ligne], 18 jan 2009, http://fish.blogs.nytimes.com/2009/01/18/the-last-professor/?em (consulté le 3 mars 2009).

[10]. Zernike, Kate, « Students Covering Bigger Share of Costs of College », The New York Times [en ligne], 19 jan 2009, http://www.nytimes.com/2009/01/16/us/16college.html?_r=1 (consulté le 27 avril 2009).

[11]. Cf. « Student Loans », Finaid [en ligne], http://www.finaid.org/loans/ (consulté le 27 avril 2009).

[12]. Les quatre premières années d’études supérieures qui sont l’équivalent de la licence française.

[13]. Cf. « Debt Load, Class of 2006 », U.S. News & World Report’s America’s Best Colleges, 2008 Edition, p. 64-65.

[14]. « Student Loans », op cit..

[15]. Un community college est une institution publique d’enseignement supérieur dont le cursus se limite aux deux premières années du premier cycle universitaire. Les étudiants désireux d’obtenir un diplôme de Bachelor doivent donc s’inscrire ensuite dans un établissement qui propose un enseignement de niveau supérieur.

[16]. Zernike, Kate, « Students Covering Bigger Share of Costs of College », op cit.

[17]. « La forme immédiate de la circulation des marchandises est M—A—M, transformation de la marchandise en argent et retransformation de l’argent en marchandise, vendre pour acheter. Mais, à côté de cette forme, nous en trouvons une autre, tout à fait distincte, la forme A—M—A (argent—marchandise—argent) transformation de l’argent en marchandise et retransformation de la marchandise en argent, acheter pour vendre. Tout argent qui dans son mouvement décrit ce dernier cercle, se transforme en capital, devient capital et est déjà par destination capital. » (Marx, Karl, Le Capital, livre premier, tome I, op. cit., p. 151-152.) « La forme complète de ce mouvement est […] A—M—A’, dans laquelle A’=A+?A, c’est-à-dire égale la somme primitivement avancée plus un excédent. Cet excédent ou ce surcroit, je l’appelle plus-value (en anglais surplus value). Non seulement donc la valeur avancée se conserve dans la circulation, mais elle y change encore sa grandeur, y ajoute un plus, se fait valoir davantage, et c’est ce mouvement qui la transforme en capital. » (Ibid, p. 155). « Acheter pour vendre, ou mieux, acheter pour vendre plus cher, A—M—A’, […] est donc réellement la formule générale du capital, tel qu’il se montre dans la circulation. » (Ibid. p. 159).

[18]. Cf. Wilson, Duff, « Harvard Medical School in Ethics Quandary », The New York Times [en ligne], 2 mars 2009, http://www.nytimes.com/2009/03/03/business/03medschool.html (consulté le 27 avril 2009).

[19]. Zinn, Howard, Une histoire populaire des Etats-Unis de 1492 à présent, trad. F. Cotton, Marseille, Agon, 2003, p. 624. Traduction modifiée à partir du texte original : Zinn, Howard, A People’s History of the United States: 1492 to Present, New York, HarperCollins, 2003, p. 556.

[20]. Il s’agit de A Theory of Justice par John Rawls (Cambridge, Harvard University Press, 1971) et de Anarchy, State, and Utopia par Robert Nozick (Malden, Blackwell Publishing, 1974).

[21]. Wilson, Duff, « Harvard Medical School in Ethics Quandary », op. cit..

[22]. Cohen, Patricia, « In Tough Times, the Humanities Must Justify Their Worth », The New York Times [en ligne], 24 février 2009, http://www.nytimes.com/2009/02/25/books/25human.html (consulté le 27 avril 2009).

[23]. Le rapport est téléchargeable sur le site : « Annual Financial Report of Harvard University », Harvard University, Financial Administration [en ligne], http://vpf-web.harvard.edu/annualfinancial/ (consulté le 8 mai 2009).

[24]. Zezima, Katie, « Data Shows College Endowments Loss Is Worst Drop Since ‘70s », The New York Times [en ligne], 26 jan 2009, http://www.nytimes.com/2009/01/27/education/27college.html (consulté le 27 avril 2009).

[25]. Fabrikant, Geraldine, « Endowment Director is on Harvard’s Hot Seat », The New York Times [en ligne], 20 fév 2009, http://www.nytimes.com/2009/02/21/business/economy/21harvard.html (consulté le 27 avril 2009).

[26]. Ibid.

[27]. Zezima, Katie, « Data Shows College Endowments Loss Is Worst Drop Since ‘70s », op. cit..

[28]. Ibid.

[29]. Arnsdorf, Isaac et Zapana, Victor, « Yale Will Fire Up To 300 Staff », Yale Daily News [en ligne], 27 fév 2009, http://www.yaledailynews.com/articles/printarticle/28012 (consulté le 27 avril 2009).

[30]. Fabrikant, Geraldine, « Endowment Director is on Harvard’s Hot Seat », op. cit..

[31]. Cf. Zernike, Kate, « Students Covering Bigger Share of Costs of College », op cit.

[32]. Cf. Cohen, Patrician « Ivory Tower Unswayed By Crashing Economy », The New York Times [en ligne], 4 mars 2009, http://www.nytimes.com/2009/03/05/books/05deba.html?pagewanted=1 (consulté le 27 avril 2009).

[33]. Cohen, Patricia, « The 60’s Begin to Fade as Liberal Professors Retire », The New York Times [en ligne], 3 juillet 2008, http://www.nytimes.com/2008/07/03/arts/03camp.html (consulté le 27 avril 2009).

[34]. « Protest at the New School Seeks Kerrey’s Ouster », The New York Times [en ligne], 18 décembre 2008, http://www.nytimes.com/2008/12/18/nyregion/18newschool.html?fta=y (consulté le 27 avril 2009).

[35]. Moynihan, Colin, « 18 Students Are Suspended as Protest at N.Y.U. Ends », The New York Times [en ligne], 20 février 2009, http://www.nytimes.com/2009/02/21/nyregion/21nyu.html (consulté le 27 avril 2009).

[36]. Ibid.

[37]. Cf. Arenson, Karen W., « 76 Arrested Protesting N.Y.U. Cutoff of Student Union », The New York Times [en ligne], 1 sep 2005, http://www.nytimes.com/2005/09/01/nyregion/01nyu.html?fta=y (consulté le 27 avril 2009).

[38]. Sartre, Jean-Paul, « La jeunesse piégée », op. cit., p. 244.

[39] . Ibid., p. 244.

[40]. Ibid., p. 244.

[41]. Cf. Benton, Thomas H., « Graduate School in the Humanities: Just Don’t Go », The Chronicle of Higher Education [en ligne], 30 jan 2009, http://chronicle.com/jobs/news/2009/01/2009013001c.htm (consulté le 7 mai 2009) ; Benton, Thomas H., « Just Don’t Go, Part 2 », The Chronicle of Higher Education [en ligne], 13 mars 2009, http://chronicle.com/jobs/news/2009/03/2009031301c.htm (consulté le 7 mai 2009) ; Donoghue, Frank, The Last Professors: The Corporate University and the Fate of the Humanities, op. cit. ; Kamenetz, Anya, « Wanted: Really Smart Suckers. Grad School Provides Exciting New Road to Poverty », The Village Voice [en ligne], 20 april 2004, http://www.villagevoice.com/2004-04-20/news/wanted-really-smart-suckers/1 (consulté le 7 mai 2009).