Luttes de l’immigration et luttes ouvrières : des vies pour l’égalité

Abdellah Fraygui, Abdallah Moubine et Vincent Gay viennent de publier Des vies pour l’égalité. Mémoires d’ouvriers immigrés, aux éditions Syllepse. Immigrés marocains arrivés en France à la fin des années 1960 et au début des années 1970, Abdellah Fraygui et Abdallah Moubine découvrent les usines françaises, le travail à la chaîne, la dureté des conditions de travail, la répression contre les syndicalistes, le racisme… Mais également des opportunités pour lutter, revendiquer, se battre pour sa dignité, dans les usines et dans leurs quartiers. Leur parole, recueillie par le sociologue Vincent Gay, nous offre un précieux récit à deux voix de vies de lutte. Dans cet entretien, il retrace la démarche qui a conduit à ce livre et les enjeux qui traversent la question du témoignage ouvrier.

Contretemps – Quelle est la genèse de ce livre ? Comment ta rencontre avec les deux auteurs s’est-elle faite ?

Vincent Gay – J’ai rencontré Abdellah Fraygui et Abdallah Moubine lors de mon travail de thèse consacrée aux travailleurs immigrés dans les conflits de l’automobile des années 1980[1] pour lequel je réalisais des entretiens avec des immigrés syndicalistes. Ils faisaient partie des plus anciens et des plus reconnus dans leurs usines respectives (à Poissy dans les Yvelines et à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis), et c’est avec eux que j’ai réalisé le plus d’entretiens durant cette recherche. “Si je racontais tout ce que j’ai vécu, ça pourrait faire un livre” me disaient-ils souvent. C’est en prenant à la lettre cette phrase que m’est venue l’idée de ce livre.

Par ailleurs, j’avais regretté lors de mon travail de thèse de n’avoir pas eu l’occasion de rendre compte de trajectoires de vie approfondies : l’enfance, les circonstances de l’arrivée en France, la découverte du travail à l’usine, l’entourage familial, la vie dans les foyers et les quartiers accompagnent l’engagement dans l’usine et le syndicat. J’avais découvert la richesse des témoignages ouvriers dans les travaux d’Eliane Leport[2], et avant cela, le travail de Michel Pialoux avec Christian Corouge[3] m’avait beaucoup marqué dans ce qu’il disait de la vie à la l’usine, et qui ne se limitait pas au travail ouvrier stricto sensu. Sans avoir la prétention de faire la même chose, je me disais que c’était important de raconter des trajectoires, à la fois pour ce qu’elles disent de parcours semblables à beaucoup d’autres ouvriers immigrés, et pour observer ce qui les fait dévier d’un destin social tout tracé.

Contretemps – Pour Abdellah Fraygui et Abdallah Moubine, le départ pour la France et l’embauche dans l’usine d’automobile s’inscrit dans une stratégie familiale, mais l’engagement par contre marque une rupture. L’un deux, par exemple, raconte qu’il cache à sa femme, restée au Maroc, son investissement syndical jusqu’à ce qu’elle même le rejoigne en France…

Vincent Gay – Leur choix de l’émigration ne se fait pas dans les mêmes circonstances pour l’un et pour l’autre. Tous deux sont partis individuellement et ont ainsi échappé aux recruteurs envoyés par les entreprises dans les villages marocains. Ils partent en France après une formation au collège ou au lycée, ils maîtrisent le français, ce qui va ensuite leur donner un rôle important de traducteur des tracts syndicaux. Aucun d’eux n’est complètement obligé par la situation économique, même si la vie au Maroc n’est pas facile ; d’ailleurs les membres de leur famille de la même génération ne font pas le même choix ; ils auraient pu y rester mais font le choix de partir.

Cependant, l’un a des attaches en France via son père, qui, après avoir travaillé dans les mines de charbon du nord de la France, a été embauché par Citroën ; c’est lui qui lui envoie le contrat d’embauche, ce qui était une pratique courante à l’époque qui permettait de favoriser les liens de fidélisation et la transmission des normes de comportement attendue par les entreprises françaises. Il entre donc immédiatement dans le monde ouvrier et est censé reproduire la discrétion qui était celle de son père, le fait de ne pas faire de vague. L’autre émigre avec l’objectif de suivre une formation, qui s’avère finalement impossible et finit par entrer à l’usine, comme une porte de sortie face à la précarité de sa situation économique et administrative.

Pour chacun d’eux, l’arrivée en France, la vie dans les foyers et à l’usine est une désillusion. Au Maroc, ils vivaient en ville, ce qui les décale par rapport à l’expérience de la plupart des autres OS immigrés, que les entreprises préféraient recruter à la campagne, gage supposé de docilité. Le rapport à l’usine et au travail évolue par rapport aux générations précédentes chez qui l’idée de ne pas faire de vague était plus forte. Cela change la vision des choses entre Abdallah Moubine et son père en particulier.

Contretemps – Abdellah Fraygui et Abdallah Moubine deviennent donc, à quelques années d’écart, ouvriers dans l’automobile et militants syndicaux à la CGT. Au centre de leur témoignage, il y a la difficulté à construire un syndicat dans des usines Peugeot face au syndicat maison, à la fraude lors des élections, au risque de licenciement mais aussi à la violence physique exercée contre les militants…

Vincent Gay – En effet, les militants de la CGT sont contraints de rester longtemps discrets voire clandestins dans les usines. Le risque était d’être licencié du jour au lendemain, pour les syndicalistes qui ne sont pas élus représentants du personnel, donc pas protégés par le droit syndical. Ils sont également confrontés, de façon plus ou moins marquée, aux représentants du pouvoir marocain en France, via notamment les amicales marocaines. On peut observer qu’il existe toute une série d’instances de contrôle qui tissent une toile qui enserrent ces ouvriers et qui exercent des rappels à l’ordre constants : syndicat patronal, petits chefs, ambassade, entourage familial, sans compter les craintes de répression lors du retour au Maroc pendant les congés, dont ont été victimes de nombreux militants marocains.

Leur politisation ne s’effectue donc pas dans un premier temps à l’usine. Elle opère d’abord à l’extérieur, à travers différentes rencontres, qui permettent un premier engagement, puis cela est réinvesti dans le syndicalisme à l’intérieur des usines. Pour l’un, c’est l’engagement politique au Parti Communiste marocain, et pour l’autre au sein de l’Association des Travailleurs Marocains en France. Dans ce second cas, le territoire de la ville où il habite, Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, accueille un tissu militant ouvrier et immigré, avec d’importantes luttes, notamment à l’usine Chausson ou dans les grèves des foyers Sonacotra ; l’usine devient un lieu politique dans un second temps.

Contretemps – L’intensité de leur engagement est impressionnante. Non seulement ils exercent un travail pénible avec des horaires contraints mais ils sont syndicalistes, représentants des parents d’élèves, animateurs de radio, etc

Vincent Gay – Oui, jusqu’à l’arrivée des épouses et des enfants, l’engagement occupe toute leur vie. Après, le rythme se ralentit, mais leur implication reste diversifiée dans toutes les dimensions de leur vie et ne se résume pas au syndicalisme. La participation d’un d’entre eux à une radio libre, Radio G, est de ce point de vue tout à fait intéressante. Cette radio est montée par la mairie de Gennevilliers avant la libération des ondes, c’est donc au départ une radio non légale. La mairie de Gennevilliers fait le choix de laisser une place à l’antenne aux associations immigrées, et Abdallah Moubine y participe, d’abord pour traduire en arabe des résultats sportifs, puis pour animer une émission consacrée aux questions sociales, dans laquelle il invite par exemple des syndicalistes, il évoque les conflits ouvriers… Cette participation a été une importante école de formation, d’apprentissage de la parole publique, nécessaire pour son engagement ultérieur. Et la prise de parole est une question importante dans les conflits de l’automobile en 1982, après des années de silence de la part des ouvriers immigrés. Maîtriser la parole publique, c’est prendre sa place, c’est un canal essentiel de la participation à la vie publique, syndicale notamment, une ressource nécessaire pour exercer une citoyenneté industrielle[4].

Contretemps – En quoi leur militantisme syndical est-il rendu spécifique par l’expérience de l’immigration et du lien maintenu avec le Maroc ?

Vincent Gay – Ils avaient connaissance du militantisme, avant d’arriver en France, à la fois parce qu’ils avaient croisé des syndicalistes, dans le cadre familial ou de leur quartier, et également parce que le mouvement étudiant marocain en 1965 avait beaucoup marqué la jeunesse du pays à l’époque. Vis à vis du syndicalisme en France, ils avaient quelques repères mais il n’y avait pas d’évidence pour eux à se syndiquer. Mais les rencontres que j’évoquais précédemment se font à la fois avec des militants français et des militants marocains. La double dimension de leur engagement, des deux côtés de la Méditerranée sera durable, que ce soit avec le Parti communiste marocain ou avec l’ATMF. Ils s’impliquent donc dans les questions syndicales dans leurs usines sans abandonner les questions politiques marocaines et donc la lutte face à la monarchie d’Hassan II. Mais cette question n’est pas un à-côté du syndicalisme. Elle a des effets dans le militantisme syndical, non sans difficulté. En effet, les clivages politiques qui traversent les Marocains se répercutent au sein de la CGT, en particulier vis-à-vis de la fidélité au Roi, de l’unité nationale sous l’égide de ce dernier, et du conflit au Sahara occidental, qui divise des militants marocains entre eux. La politique marocaine n’est donc jamais loin : elle pose des questions dans le syndicalisme et constitue un enjeu dans leur engagement.

Contretemps – Cela se voit notamment à leur positionnement dans le débat sur l’aide au retour proposée par le gouvernement français lorsque les plans de licenciement s’enchaînent dans l’automobile, qu’ils refusent.

Vincent Gay – En effet, alors que l’aide au retour, demandée par quelques ouvriers immigrés face à l’échec d’une grève contre les licenciements, apparait comme une solution satisfaisante pour le patronat et l’État français, Abdellah Fraygui et Abdallah Moubine, et d’autres avec eux, en refusent le principe, et défendent le fait d’être reconnus comme travailleurs à part entière, à travers leurs qualités professionnelles, sans être ramenés à une identité immigrée qui ne ferait d’eux que des provisoires sur le sol français. Refuser l’aide au retour comme solution face aux licenciements, c’est revendiquer leur légitimité à rester en France, quels que soient les aléas de la situation économique.

Contretemps – Maintenant que l’un et l’autre sont retraités, qu’est-ce qui les pousse à raconter cette vie de luttes ? Est-ce parce qu’ils sont dans une démarche de transmission à des militants plus jeunes ? Ou sont-ils guidés par l’envie de préserver une mémoire qui est en train de disparaître avec la désindustrialisation ?

Vincent Gay – Leur parole individuelle se veut avant tout porteuse d’une expérience collective. La question de la désindustrialisation n’est pas centrale dans leur propos car l’idée de préserver la mémoire de l’usine qui disparaît ne leur importe pas tant que la mémoire de ceux qui y ont travaillé, les travailleurs immigrés. Ainsi, l’un d’eux participe à des initiatives mémorielles autour des chibanis par le biais de l’ATMF. Il y a donc une volonté de raconter l’histoire des vieux immigrés. Mais il est aussi question de transmission familiale, avec l’idée que leurs enfants, dont les parcours de réussite scolaire les sortent du monde ouvrier, connaissent davantage ce que leur père a vécu.

Et puis il y a sans doute un motif de fierté pour les actions menées, mais aussi la volonté de montrer la dureté des conditions de vie et de travail, et des combats menés, qui pourraient paraître incroyables aujourd’hui. Pour autant, ils décrivent les choses de façon assez sobre, ils ne cherchent pas à insister sur la pénibilité des conditions de travail ou sur les formes les plus violentes de la répression antisyndicale. Les archives montrent parfois des situations bien plus difficiles que celles qu’ils rapportent dans le livre.

Contretemps – c’est notable qu’ils décrivent la dureté du travail des autres, plus que du leur. Il y a une certaine pudeur de militants attachés à la défense des camarades. Ce qui est frappant aussi, c’est que le terme de “racisme” est quasiment absent de leur témoignage. Ils ne l’évoquent qu’à propos des insultes subies lors de la grève de 1983-84 (“les Arabes à la Seine”), alors même que dans ton analyse de la situation en tant que sociologue, cet aspect est structurant.

Vincent Gay – Tout à fait. D’ailleurs le terme de “discrimination” renvoie pour eux à la discrimination antisyndicale menée par la direction, qui les a bloqués dans leur avancement de carrière, comme pour une bonne partie des syndicalistes de la CGT. Ils envisagent donc cette dimension de la discrimination syndicale et non pas celle qui serait liée au racisme. Non pas qu’ils ne seraient pas conscients de cet aspect des choses, mais cette discrétion à ce sujet renvoie à plusieurs dimensions mêlées, sans doute une volonté de ne pas se situer dans une position victimaire, mais également parce que le syndicalisme des années 1970 ne formulait pas les choses en termes de discriminations raciales. De même, alors que la division raciale est un élément central de l’organisation du travail dans l’automobile à leur époque, ce que relevait déjà Robert Linhart dans l’Établi, ils insistent peu sur ce phénomène, sans doute parce qu’il est tellement évident et quotidien pour eux, qu’il n’y a pas à revenir dessus.

Contretemps – Dans l’épilogue de ces récits de vie, tu caractérises le parcours d’Abdellah Fraygui et d’Abdallah Moubine comme “semblables et atypiques”, par rapport à d’autres travailleurs immigrés marocains. Comment expliquer leur engagement malgré la dureté du travail et de la répression ? Quelles étaient leurs motivations et en quoi cela a-t-il “déjoué leur destin” ?

Vincent Gay – Au terme d’une vie à l’usine, l’un et l’autre ont fait ce que la société française et l’ordre usinier devaient les empêcher d’accomplir : ils se sont construits comme des sujets politiques au sein de cette société française, ils y ont trouvé leur place grâce au militantisme ; ils peuvent regarder leur parcours avec une certaine fierté, au point d’en faire un livre. D’autres discours sur des expériences migratoires et de travail expriment beaucoup plus un ressentiment vis-à-vis de la France du fait des discriminations subies, et ces discours sont tout aussi légitimes. Mais bien qu’ils aient conscience de ces discriminations, qu’ils les aient subies en partie, ce qui ressort du témoignage d’Abdellah Fraygui et Abdallah Moubine, c’est d’abord ce sentiment puissant d’avoir construit sa place et celles de leurs enfants. C’est une forme d’intégration par la dignité, conquise par les luttes menées ; non pas une intégration par « la France » généreuse et accueillante, mais, pour partie, contre elle, ou du moins contre ce qui aurait pu être le sort que cette France réservait alors aux immigrés post-coloniaux.

*

Propos recueillis par Capucine Larzillière.

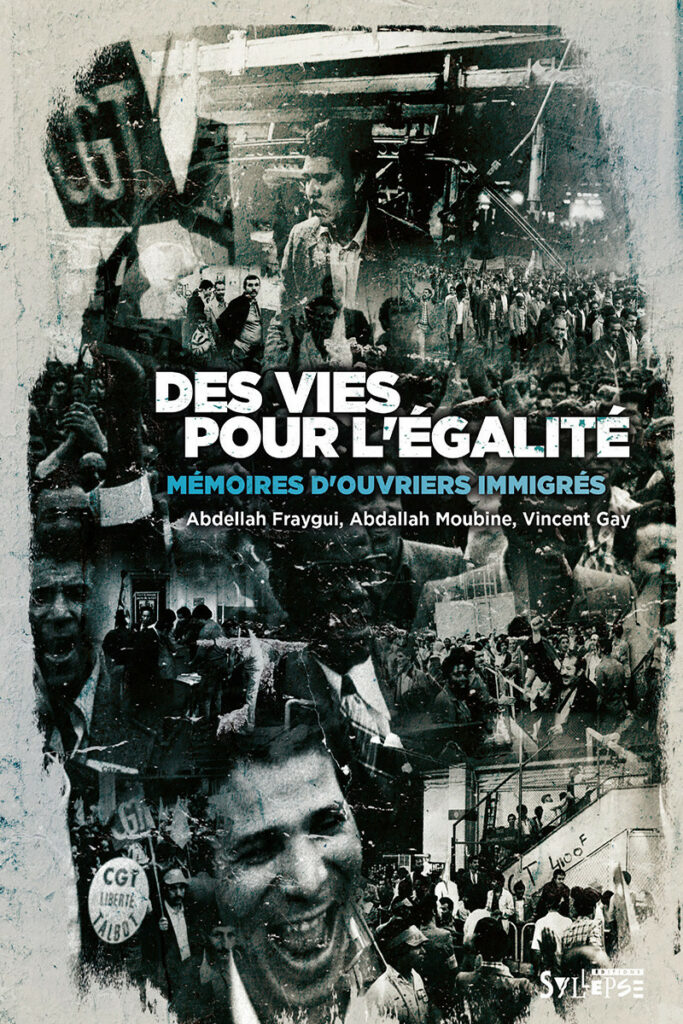

Illustration : Grève à l’usine Citroën d’Aulnay-sous-Bois au printemps 1982 [photo d’André Lejarre]

Notes

[1] Voir Vincent Gay, Pour la dignité. Ouvriers immigrés et conflits sociaux dans les années 1980, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2021.

[2] Éliane Le Port, Écrire sa vie, devenir auteur. Le témoignage ouvrier depuis 1945, Paris, EHESS, coll. « En temps & lieux », 2021.

[3] Christian Corouge et Michel Pialoux, Résister à la chaîne. Dialogue entre un ouvrier de Peugeot et un sociologue, Marseille, Agone, 2011.

[4] Amin Allal, Karel Yon, « Citoyennetés industrielles, (in)soumissions ouvrières et formes du lien syndical : pour une sociologie politique des relations de travail », Critique internationale, 2020/2 (N° 87).