Politique économique de François Hollande. De la persévérance dans l’échec

L’échec du Président Hollande est double : sa stratégie économique a non seulement miné sa popularité parmi les électeurs de gauche, mais il n’en retire aucun crédit auprès des dirigeants capitalistes européens. De quoi cet échec est-il le signe ? Pour répondre à cette question, l’économiste Philippe Légé (maître de conférence à l’Université de Picardie) analyse pour Contretemps la politique économique française de la première moitié du quinquennat.Il revient sur le risque déflationniste européen et sur les caractéristiques de l’ordre productif néo-libéral qui pourrit lentement sous nos yeux. Cet article figurera dans le prochain numéro à paraître de Contretemps papier.

Introduction

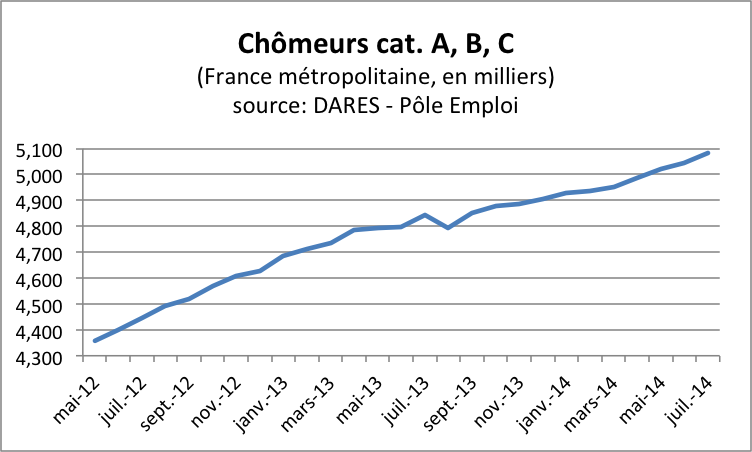

Le 9 septembre 2012, François Hollande se fixait l’objectif « d’inverser la courbe du chômage d’ici un an ». Ne souhaitant ni réduire la durée du travail ni accroître l’effectif global de la fonction publique, le Président comptait uniquement sur le retour de la croissance économique. Après avoir affirmé le 17 octobre 2012 que nous étions « tout près » de « la sortie de la crise de la zone euro », le Président a décrété au mois de juin 2013 que celle-ci était « terminée ». Et le 14 juillet il annonçait la bonne nouvelle : « la reprise économique, elle est là ». Quatre trimestres de stagnation s’en sont suivis. En mai 2014, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi en catégories A, B ou C a dépassé les 5 millions pour la France métropolitaine (graphique 1). Au moins, « la finance, elle a été maîtrisée » assurait alors le Président. Le capital financier avait été si bien dompté que les entreprises françaises étaient en train d’accélérer le versement de dividendes à leurs actionnaires et qu’un ancien associé-gérant de la banque Rothschild devenait bientôt ministre de l’Economie.

Selon l’économiste Paul Krugman, l’Europe a « désespérément besoin que le dirigeant d’une économie majeure – qui n’est pas trop mal en point – relève la tête et dise que l’austérité est en train de tuer les perspectives économiques du Vieux Continent. Hollande aurait pu et aurait dû être ce dirigeant, mais il ne l’est pas »[1]. Un tel espoir était-il raisonnable? Tous ceux qui voyaient en François Hollande un nouveau Franklin Roosevelt ont été très déçus. En 2012, Emmanuel Todd pariait sur « l’hollandisme révolutionnaire » au motif que « pour Hollande ce sera le New Deal ou la papandréouisation »[2]. On pourrait critiquer la naïveté d’un tel espoir en retraçant le parcours du futur président français, ses déclarations libérales et son rôle dans la longue dérive du parti socialiste. Mais après tout, Roosevelt non plus n’était pas radical en 1932. Il faudrait en outre citer les nombreuses promesses de changement formulées par François Hollande. N’avait-t-il pas proposé dès 2009 de « supprimer toutes les déductions, tous les abattements, toutes les exonérations, toutes les niches fiscales » dans le cadre d’une « révolution fiscale pour 2012 », et même d’une « nouvelle donne », terme emprunté à Roosevelt[3] ? Cette promesse n’a-t-elle pas été reprise dans le projet du PS ? Et Hollande n’a-t-il pas infléchi à gauche sa campagne en proclamant que « le monde de la finance » était son « véritable adversaire » ? N’a-t-il pas pris l’engagement (n°11) de renégocier le Traité européen « en privilégiant la croissance et l’emploi, et en réorientant le rôle de la Banque centrale européenne » ?

Il y a loin de la coupe aux lèvres. Le Traité n’a pas été modifié d’une virgule et, après l’annulation de quelques mesures Sarkozy, la politique fiscale a repris son cours libéral. Pourquoi la crise actuelle n’a-t-elle pas engendré de New Deal ? Certains mettent en exergue la personnalité et l’absence de visée stratégique du chef de l’Etat, prenant ainsi le contrepied d’Emmanuel Todd[4]. Mais toutes ces interprétations surestiment le rôle de l’individu dans l’histoire et négligent les « rapports dont il reste socialement la créature, quoi qu’il puisse faire pour s’en dégager » [5]. Loin de traiter l’ensemble des rapports de production et des antagonismes sociaux propres à la situation actuelle, cet article se limitera à une analyse de la politique économique française de la première moitié du quinquennat. Nous y développerons notamment l’idée que l’échec de François Hollande reflète fondamentalement le fait que depuis la fin 2009, les classes dirigeantes françaises sont confrontées à la contradiction entre la nécessité de restaurer la profitabilité des entreprises et celle de stabiliser la demande.

L’économie française en crise

A partir du début des années 2000, la profitabilité des entreprises françaises s’est lentement érodée. En 2008-2009, le taux de profit a plongé. La récession fut toutefois moins prononcée en France que dans les autres grands pays européens. Nicolas Sarkozy s’en vantait souvent, bien que ce ne fût pas le résultat de sa politique. Quelques mesures contra-cycliques ont certes atténué la récession. Mais la relative stabilité de l’économie française provenait surtout du fait que le Président Sarkozy n’avait pas eu le temps de favoriser le développement de crédits immobiliers « simplement et uniquement garantis sur la valeur des biens achetés »[6], et qu’il n’avait pas osé anéantir les stabilisateurs automatiques et les 35h.

En France, malgré les contre-réformes successives, la protection sociale et les services publics ont de beaux restes. Ils amortissent les conséquences des récessions sur les revenus et donc sur la consommation. Pendant la crise, les ménages continuèrent de recevoir des prestations sociales en espèces et de consommer des biens et services non marchands selon les mêmes modalités qu’avant son déclenchement. En outre, de nombreux salariés furent contraints d’utiliser leur compte épargne-temps, tout particulièrement dans le secteur manufacturier. Mais, selon une étude de 2012, le faible nombre de plans de licenciements, comparé à la récession de 1993, eut aussi pour contrepartie l’austérité salariale, la baisse de l’emploi intérimaire et l’envolée des contrats de très court terme[7].

Comme le rappellent les chercheurs de l’OFCE, le rebond de l’économie française, survenu entre le deuxième trimestre 2009 et le premier trimestre 2011, fut important[8]. Seule l’Allemagne connut une croissance plus vigoureuse. De 2008 au début de l’année 2011, l’économie française a donc mieux résisté que la plupart des pays européens. En contrepartie, le déficit public s’est creusé, mais beaucoup moins que dans les pays périphériques.

L’austérité budgétaire a ensuite provoqué un grand ralentissement, d’autant plus marqué que cette politique a été appliquée dans toute l’Union européenne, qui est une zone commercialement très intégrée. Tout cela était connu en 2011. Mais Hollande promet alors de persévérer dans cette voie. Soucieux de gagner l’estime des milieux patronaux, il assure même qu’il ira plus loin que son prédécesseur. En juillet 2011, il s’engage à ramener le déficit public à 3% du PIB « dès 2013 ». Comme le note Laurent Mauduit, l’austérité budgétaire « est donc strictement conforme à ce qui avait été suggéré – mais que le ‘peuple de gauche’ n’avait pas forcément bien appréhendé » [9]. Dès la fin juin 2012, le gouvernement explique que pour parvenir au gel des dépenses publiques sans réduire les effectifs, les dépenses de fonctionnement et d’intervention devront diminuer drastiquement : 7 % dès 2013, puis 4 % en 2014 et encore 4 % en 2015 ! Concrètement, cette baisse est plus prononcée que celle visée par le gouvernement Fillon, et beaucoup plus forte que celle réellement obtenue par celui-ci[10].

Le totem de la « confiance »

François Hollande pensait pouvoir mener une politique libérale dans l’attente d’une reprise qui permettrait ensuite quelques concessions sociales. La première phase fut sans cesse justifiée par la nécessité de « restaurer la confiance ». La fonction de ce totem a été bien décrite par l’économiste marxo-keynésien Michal Kalecki : « Dans un système de laissez-faire, le niveau de l’emploi dépend en grande partie du fameux état de confiance […] Cela donne aux capitalistes un puissant contrôle indirect sur la politique de l’Etat : tout ce qui pourrait ébranler l’état de confiance doit être soigneusement évité car cela provoquerait une crise économique. Mais une fois que le gouvernement apprend la façon d’accroître l’emploi par ses propres dépenses, ce puissant contrôle perd de son efficacité. De sorte que les déficits budgétaires nécessaires à l’intervention publique doivent être considérés comme dangereux. La fonction sociale de la doctrine des « finances saines » est de rendre le niveau de l’emploi dépendant du l’état de confiance » [11]. A contrario, l’austérité budgétaire est supposée accroître la confiance des acteurs économiques qui, anticipant une baisse des impôts futurs, réduisent leur épargne. C’est ce que P. Krugman appelle « la fée confiance » ou le mythe de « l’austérité expansive ».

L’économie française dispose d’un atout pour traverser les crises : son taux d’épargne étant élevé[12], il peut baisser sans que cela ne pose trop problème. Or, une réduction de ce taux soulage la demande solvable. Lors de l’élaboration de la loi de finances 2013, le pari du gouvernement était justement que l’austérité budgétaire ne laisserait pas de traces trop profondes dans la dynamique du capitalisme français car son effet récessif serait partiellement limité par la baisse du taux d’épargne. Les augmentations de la fiscalité toucheraient uniquement les 10% des ménages les plus riches qui pourraient puiser dans leurs économies pour continuer à consommer. L’INSEE estimait alors que les mesures nouvelles « affecteraient en grande partie des revenus qui sont en général épargnés à court terme. Les ménages amortiraient ainsi les conséquences sur leurs dépenses de consommation de la baisse de leur pouvoir d’achat au second semestre 2012 en réduisant leur taux d’épargne »[13]. En mars 2013, l’institut fait l’hypothèse que ce taux est « sur une tendance baissière ».

On pouvait objecter qu’en raison de l’incertitude, la poursuite de la baisse du taux d’épargne n’était pas assurée. En outre, la baisse des dépenses publiques et une petite partie de la hausse d’impôts allaient bel et bien avoir un impact sur les revenus des classes populaires, surtout si l’on y ajoutait l’effet des mesures Fillon maintenues par Ayrault (notamment le gel du point d’indice des fonctionnaires). Enfin, de nombreux travailleurs perdant leur emploi ne disposaient pas d’une épargne importante. D’ailleurs, l’INSEE ne concluait pas à une consommation dynamique mais indiquait que celle-ci « résisterait ». C’est à peu près ce qui s’est produit. Sous l’effet cumulé des dernières mesures Sarkozy et des premières mesures Hollande, le pouvoir d’achat a très fortement reculé en 2012 (-1,5% par unité de consommation). Une telle baisse n’était pas arrivée depuis trente ans. La consommation des ménages a diminué de 0,5% en 2012 et n’a progressé que de 0,3% en 2013. De 2012 à 2013, le taux d’épargne des ménages est passé de 15,2 à 15,1%[14]. Ce phénomène était donc limité. Il est surtout révolu. Aujourd’hui, pour l’INSEE, « l’hypothèse retenue est que la baisse récente [du taux d’épargne des ménages] n’est pas soutenable dans la durée et donc qu’elle s’atténuera progressivement »[15].

La reprise, une question de cycle ?

Comme nous l’indiquions à l’époque, si cette première source d’optimisme devait « être relativisée », les autres hypothèses sur lesquelles reposait la stratégie des dirigeants français étaient « en revanche absolument erronées »[16]. Persuadé du caractère imminent et spontané de la reprise, François Hollande jugea en 2013 que la crise était « terminée » puis que « la reprise économique, elle est là ». Certains auront trouvé la répétition comique, beaucoup l’auront jugée lassante. En mars 2012, Nicolas Sarkozy déclarait déjà que « nous sommes sortis de la crise financière » et que « nous sommes en phase de reprise économique ». Certes, l’optimisme des dirigeants vise à rassurer, à restaurer la confiance, mais il révèle aussi un diagnostic erroné sous-tendu par l’idée qu’après la pluie viendra le beau temps. Force est de constater que de 2012 à 2014, la stratégie des socio-libéraux français a beaucoup reposé sur cet adage.

A un journaliste qui lui demandait en novembre 2012 s’il ne faisait preuve de trop d’optimisme, François Hollande avait répondu : « nous sommes à la troisième années de crise. La reprise va arriver, c’est une question de cycle »[17]. Au début de la Grande Dépression, le Président américain Herbert Hoover ne s’exprimait pas différemment[18]. L’histoire économique montre pourtant que le système capitaliste ne surmonte pas toujours ses crises par un processus endogène. Dans sa première conférence de presse, le 13 novembre 2012, le Président Hollande a eu cette fulgurance : « nous allons sortir à un moment de la crise ». Le miracle se faisant attendre, il fallut procéder au sacrifice rituel. Comme l’explique Frédéric Lordon, « contre les forces adverses de la macroéconomie, les entrepreneurs vont nous sauver, voilà l’ultime refuge de la pensée socialiste à l’époque de la crise historique du capitalisme néolibéral »[19].

Une modeste offrande au patronat

Observant l’une des premières crises capitalistes, Karl Marx notait : « Il est amusant de voir que les capitalistes, qui rejettent bruyamment le ‘droit au travail’, réclament partout aux gouvernements un soutien public et plaident ainsi en faveur d’un ‘droit au profit’ »[20]. Fin 2012, le patronat a obtenu la création du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), qui devait lui rapporter 20 milliards d’euros par an. Rien de tel ne figurait dans le programme du candidat Hollande. Mais le Medef réclama davantage et François Hollande annonça en janvier 2014 la création d’un « Pacte de responsabilité » impliquant la suppression totale et sans contrepartie des cotisations familiales employeurs. Au total, après fusion des deux dispositifs et réduction de divers impôts, les entreprises françaises gagneront 40 milliards d’euros. Cette humble offrande représente 60% de la recette annuelle de l’impôt sur le revenu. 40 milliards, c’est le double du budget de l’Enseignement supérieur et de la recherche.

Les entreprises ne participent que faiblement au coût de reproduction de la force de travail mais profitent largement de l’action publique en utilisant des travailleurs formés et en bonne santé. En outre, contrairement au discours sur l’insupportable accroissement des « charges », les cotisations sociales employeur sont en baisse depuis vingt ans. Elles représentaient 18,2% de la valeur ajoutée des sociétés en 1992. En 2012, le ratio n’était plus que de 16,7%. Aujourd’hui, les employeurs sont déjà exonérés de 22 milliards d’euros de cotisations par an.

A terme, le remplacement des cotisations patronales de la branche famille par des ressources fiscales ne sera pas sans incidence. Le financement par des ressources affectées assises essentiellement sur les salaires avait permis de dégager des excédents, qui ont utilisés pour créer de nouvelles prestations (parents isolés, enfants handicapés, etc.). « En alimentant un budget distinct de celui de l’État, les cotisations ont également procuré une autonomie, évidemment relative, du système, en rendant a priori plus difficile pour l’État l’utilisation des excédents »[21]. A l’avenir, ce ne sera plus le cas.

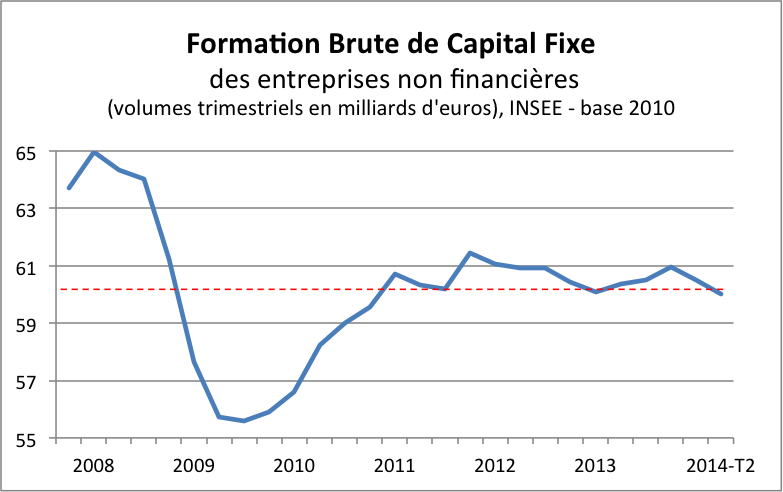

Le Pacte n’entrera en vigueur qu’en 2015. En revanche, on peut déjà tirer un bilan du CICE. En 2012, Michel Sapin estimait que ce dispositif allait susciter la création de « 300 000 emplois d’ici deux ans » et favoriser l’investissement « pour créer de l’emploi à long terme »[22].En 2014, devenu ministre des Finances, il reconnait que ce cadeau aux entreprises n’a pas eu d’effet : « nous leur donnons des moyens pour investir, embaucher, innover. Elles doivent saisir cette chance. Ce qui n’est pas encore le cas : l’investissement a reculé au deuxième trimestre »[23].

Dividendes en hausse

Si l’investissement des entreprises non financières est retombé au deuxième trimestre 2014 à son niveau du dernier trimestre 2010 (graphique 2), c’est en raison de l’austérité budgétaire qui restreint les débouchés. Mais le manque d’investissement est plus ancien et touche de nombreux pays. La politique économique française actuelle n’est donc pas le seul facteur explicatif.

Une des causes de la faiblesse de l’investissement est la hausse considérable des dividendes nets versés par les entreprises. En France, ils représentaient 10,5% de l’excédent brut d’exploitation en 1977, contre 30 % aujourd’hui. L’actualité la plus récente confirme encore ce diagnostic. En 2013, à l’exception d’Alcatel, toutes les entreprises du CAC 40 ont décidé de verser un dividende quelle que soit l’évolution de leur bénéfice net. Parmi celles dont les résultats étaient en baisse, certaines ont même augmenté le montant versé. Au 2e trimestre 2014, les dividendes des actionnaires des entreprises du CAC 40, sont en hausse de 30% sur un an[24].

La faiblesse de l’investissement n’est pas propre à la France. On la retrouve dans des économies où le taux de profit est reparti à la hausse, par exemple aux États-Unis. L’investissement rapporté au PIB y diminue depuis de nombreuses années alors même que le taux de profit ne cesse de croître. Pourquoi ? Le PDG du plus grand fonds d’investissement obligataire au monde explique que « grâce à une rentabilité à des niveaux record ou proche, les liquidités détenues par le secteur des entreprises aux États-Unis se sont amassées, trimestre après trimestre, atteignant des sommets jamais atteints jusqu’alors […] Pour autant, au lieu de consacrer leurs liquidités abondantes à de nouveaux investissements, de nombreuses entreprises ont jusqu’à présent préféré les redistribuer aux actionnaires. Rien que l’an dernier, les entreprises américaines ont autorisé plus de 600 milliards de dollars de rachats d’actions, un niveau record. Par ailleurs, de nombreuses entreprises ont augmenté leurs versements de dividendes trimestriels. Cette tendance s’est poursuivie début 2014 »[25]. Le constat est clair : l’anémie de l’investissement et l’inflation des dividendes perdurent depuis des années dans de nombreux pays industrialisés. Ce sont des caractéristiques de l’ordre productif néo-libéral, aujourd’hui en crise.

Une crise structurelle

Comme l’expliquait Robert Boyer en 1979, « lors de certaines périodes cruciales […] il semblerait que le système vienne buter sur de contradictions qui ne peuvent pas être résolues par les seuls ajustements du marché : ce qui est alors en jeu c’est la constitution – au travers d’un processus principalement politique – de nouvelles formes sociales permettant de garantir la permanence de l’exploitation et de la régularité de l’accumulation. Par opposition aux crises cycliques, on peut qualifier de grandes crises de tels épisodes »[26]. Telle est la situation actuelle : une reprise durable ne peut pas s’enclencher spontanément. Le capitalisme néo-libéral a conduit à une accumulation de contradictions. La division internationale du travail repose sur d’importants déséquilibres. Le développement des inégalités implique une dynamique de croissance reposant sur l’endettement. La financiarisation engendre une forte instabilité. Et l’Europe fait face à une difficulté supplémentaire puisqu’elle s’est donné une monnaie unique sans s’être dotée des institutions nécessaires. Comme l’explique Michel Husson, « cette crise est aussi celle d’un mode de fonctionnement particulier du capitalisme auquel il est difficilement concevable de revenir. Les politiques menées aujourd’hui en Europe visent pourtant à rétablir par la force ce mode de fonctionnement »[27].

Un gouvernement national ne pourrait pas résoudre seul toutes ces contradictions. Mais s’il entendait y contribuer, il prendrait des mesures radicales afin de rompre avec l’ordre productif néo-libéral qui pourrit lentement sous nos yeux. « La crise consiste justement dans le fait que l’ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître : pendant cet interrègne on observe les phénomènes morbides les plus variés » écrivait Gramsci[28].

Si l’issue d’une crise est toujours incertaine, il faut rappeler que le New Deal fut, pour l’essentiel, « le produit des rapports de force qui se sont établis dans la crise entre le capital et le travail, et non, comme là encore le voudrait la légende, le fruit d’une géniale et généreuse intuition du président Roosevelt » [29]. Selon le département américain des statistiques sur le travail, les grèves devinrent plus nombreuses dès 1931 et leur nombre doubla en 1933 pour atteindre un niveau inédit depuis 1922[30]. Sans compter les autres formes de contestation : marches de la faim, « Rent riots », « Penny auctions », etc.

Il est utile de se référer ici aux « trois indices » proposés par Robert Boyer pour caractériser les grandes crises : l’absence de « reprise endogène de l’accumulation », une dynamique économique entrant en contradiction avec « l’organisation de la production, le type de rapport salarial ou encore l’organisation financière » et enfin « l’intensité et la fréquence des luttes ». Nous avons vu que la chute de l’investissement et la mise en cause de la finance sont au cœur de la crise actuelle. Mais, en France, le « troisième indice » est absent. Pour l’instant, contrairement à la Grèce et à l’Espagne, les luttes sociales ne se sont ni multipliées ni intensifiées. Hollande avait donc les coudées franches pour aller jusqu’au bout de l’échec.

Le double échec

« Au total, de 2010 à 2013, la restriction a atteint un niveau inégalé depuis l’après-guerre, soit presque 5 points de PIB en cumul »[31]. En termes budgétaires, François Hollande a poursuivi la politique mise en œuvre durant la deuxième moitié du quinquennat de N. Sarkozy. L’engagement européen de réduction du déficit public et le manque à gagner de recettes dues aux cadeaux fiscaux ont produit une très forte pression sur la fiscalité des ménages et sur les dépenses publiques, ce qui pose un problème politique au Parti Socialiste.

Sur un plan économique, si l’austérité budgétaire est conforme à ce qui avait été annoncé, ses conséquences ne sont pas celles qu’escomptait le gouvernement. En 2012 et 2013, 3 points de PIB d’effort n’ont diminué le déficit que de 1,2 point. Essayer de réduire drastiquement le déficit public a conduit à un arrêt de l’activité. En 2013, le PIB n’a augmenté que de 0,3%. Il devrait en être de même en 2014 alors que le programme du candidat Hollande était fondé sur une hypothèse de 2%. Le PIB français avait mis 23 trimestres, soit près de 6 ans, à retrouver le niveau qu’il avait atteint lors du précédent pic du premier trimestre 2008. Depuis lors, l’activité économique stagne. En juillet 2014, il y avait 1,15 million de demandeurs d’emplois inscrits depuis plus de deux ans à Pôle Emploi. Pour beaucoup, cela signifie pauvreté, exclusion et repli. Sans espoir d’embauche.

C’est un double échec : la stratégie économique du Président a non seulement miné sa popularité parmi les électeurs de gauche, mais il n’en retire aucun crédit auprès des dirigeants capitalistes européens. En 2011, François Hollande s’était engagé à ramener le déficit à 3% du PIB dès 2013. Mais de 2011 à 2013, celui-ci est passé de 5,3% à 4,3% du PIB, avant de remonter à 4,4% en 2014. Pas parce que le gouvernement aurait décidé de résorber les inégalités, de réduire le chômage en créant des postes pérennes dans les services publics, ou de réaliser des investissements massifs pour la transition écologique. Mais parce que la politique d’austérité approfondit la crise. Malgré la hausse de TVA de janvier 2014, les recettes fiscales ont chuté. Si le gouvernement avait d’emblée visé un déficit de 4,4%, le résultat eut été fort différent en matière d’emploi.

Tout est en place pour que l’échec se perpétue. « La crise s’est révélée plus longue et plus profonde que nous l’avions nous-mêmes prévu » a dû finalement admettre le Président le 31 décembre 2013. Mais c’était pour mieux mettre en avant le Pacte de Responsabilité. De même, aujourd’hui, l’aile la plus libérale du PS ne prend acte de l’échec de cette stratégie que pour faire de la surenchère : « il est clair que les choses ne se sont pas déroulées comme prévues et qu’il est désormais inutile de s’accrocher à l’idée des deux temps du quinquennat : deux ans et demi d’effort et deux ans et demi de redistribution. La crise s’est approfondie et la France tarde à en sortir » [32]. Approfondir ce qui a échoué plutôt que de passer à une phase plus sociale, telle est précisément la ligne du gouvernement Valls 2.

Vers la déflation ?

« Les dirigeants européens ont enclenché une spirale déflationniste les empêchant d’atteindre les objectifs qu’ils avaient eux-mêmes affichés »[33]. Chaque mois, l’inflation de la zone euro ralentit. Elle s’établissait à 0,3% en septembre 2014, son plus faible niveau depuis 5 ans. De nombreux dirigeants capitalistes souhaitent stopper ce mouvement car la déflation européenne compromettra la timide reprise mondiale. Mais malgré les mises en garde répétées de l’administration américaine et du FMI, une fraction de la classe dirigeante européenne recherche activement la déflation salariale et veut profiter de la crise pour démanteler les institutions sociales mises en place en Europe après la 2nde guerre mondiale. Comme l’explique Xavier Timbeau de l’OFCE, « les réformes structurelles imposées par la troïka consistant notamment à couper dans les rémunérations des fonctionnaires indiquent que cette déflation n’est pas subie, mais encouragée »[34].

Depuis quelques mois, les adeptes européens de la purge connaissent quelques défections mais ils sont encore nombreux. Or, tandis que l’on débat à Francfort ou Bruxelles, et en l’absence de contestation sociale d’envergure, le chômage de masse perdure et engendre une pression à la baisse sur les salaires. Dans toute l’Europe, entreprise par entreprise, les « propositions » de baisse des salaires pour sauvegarder l’emploi se multiplient. En France, grâce à la « Loi sur la sécurisation de l’emploi » du 14 juin 2013 transcrivant l’Accord national interprofessionnel signé par le Medef, la CFDT et la CFTC, l’employeur peut proposer des « Accords de maintien dans l’emploi » prévoyant des baisses de salaires. Selon cette loi, « les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues pendant la durée d’application de celui-ci ». Ainsi, un salarié refusant que la rémunération figurant sur son contrat soit réduite pourra être licencié individuellement pour motif économique. Tandis que l’avènement du droit du Travail avait institué, à la fin du 19e siècle, la reconnaissance juridique de l’inégalité entre les deux parties contractantes et la nécessité de protéger la partie faible, la loi donne aujourd’hui la possibilité à la partie forte de ne pas respecter le contrat qu’elle a signé et de le remodeler à son avantage.

« Que ces ajustements viennent à se généraliser et c’est l’économie tout entière qui se verra de nouveau contaminée par l’instabilité, au terme d’une magnifique expérience en vraie grandeur de reconstitution des années trente »[35]. Heureusement, ce n’est pas encore le cas. En un an, seuls cinq « accords de maintien de l’emploi » ont été conclus. Mais le principal obstacle à leur multiplication est une incertitude juridique qui pourrait être levée. En outre, Emmanuel Macron proposait, juste avant d’être nommé ministre de l’Economie, « d’étendre à toutes les entreprises » ce dispositif dont il déplorait qu’il n’existe que « sur un mode défensif, pour les entreprises en difficulté ». Il ne faisait que répéter les vœux de la frange la plus dure du patronat. En janvier 2014, le président de l’Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM), avait demandé « d’étendre le champ des accords de maintien dans l’emploi […] aux entreprises qui sont à l’offensive, qui veulent développer des technologies, des marchés ».

[1] Paul Krugman, « The Fall of France », The New York Times, 28 aout 2014. Une traduction française a été publiée sur le site de la RTBF.

[2] http://tempsreel.nouvelobs.com/election-presidentielle-2012/20120304.OBS2872/emmanuel-todd-je-parie-sur-l-hollandisme-revolutionnaire.html

[3] François Hollande et Michel Sapin, « La révolution fiscale pour 2012 », 4 novembre 2009, La Tribune.

[4] E. Todd soulignait en 2012 le « sens historique très sûr » de François Hollande tout en concédant de façon cocasse : « rien n’assure qu’il tiendra le coup ». Interrogé à ce sujet à l’automne 2012 par le journal Marianne, Todd maintenait son hypothèse de « l’hollandisme révolutionnaire » et ajoutait que « s’il le veut, quand il le voudra, Hollande pourra s’appuyer sur des forces sociales profondes et positives ».

[5] Karl Marx, Préface à la 1ere édition du livre I du Capital, 1867.

[6] « Ce n’est quand même pas excessivement audacieux de proposer que les crédits immobiliers soient simplement et uniquement garantis sur la valeur des biens achetés » (N. Sarkozy, 17 mars 2005). « Je propose que ceux qui ont des rémunérations modestes puissent garantir leur emprunt par la valeur de leur logement » (février 2007), etc.

[7] Philippe Askenazy et Christine Erhel, « The French Labor Market and the (not so) great Recession », CESifo DICE Report 02/2012.

[8] Éric Heyer, Marion Cochard, Bruno Ducoudré et Hervé Péléraux, « France : ajustements graduels, Perspectives 2014-2015 pour l’économie française », Revue de l’OFCE / Analyses et prévisions n°135 (2014), p. 90.

[9] Laurent Mauduit, « L’austérité c’est maintenant », Mediapart, 29/06/12.

[10] Philippe Légé, « Le changement et maintenant? », blog Mediapart, 1er juillet 2012.

[11] Michal Kalecki, “Political Aspects of Full Employment”, Political Quarterly, 1943, p. 3.

[12] En 2009, le taux d’épargne des ménages est de 16% en France, contre 13% pour l’ensemble de l’Union Européenne. Cf. INSEE, Les revenus et le patrimoine des ménages, édition 2014, p. 28.

[13] INSEE, Point de conjoncture, octobre 2012, p. 5.

[14] INSEE, Comptes nationaux – base 2010. Le changement de méthode survenu lors du passage de la base 2005 à la base 2010 affecte peu la mesure du taux d’épargne.

[15] INSEE, Note de conjoncture, juin 2014, p. 7.

[16] Philippe Légé, « Crise de l’euro : pourquoi Hollande est-il si optimiste ? (1/3) », blog Mediapart, 29/11/12.

[18] Philippe Légé, « Crise de l’euro: Dr Hollande et Mr Hoover (3/3) », blog Mediapart, 04/12/12.

[19] Frédéric Lordon, « Le balai comme la moindre des choses », Blog du Diplo, 12 avril 2013.

[20] Karl Marx, Lettre à Engels du 8 décembre 1857.

[21] Anne Eydoux, Antoine Math et Henri Sterdyniak, « Un pacte irresponsable », Note des Economistes Atterrés, mars 2014, p. 7.

[22] Michel Sapin, ministre du Travail, sur BFMTV le 28/11/12.

[23] Michel Sapin, ministre des Finances, dans Libération, 17 aout 2014.

[24] Henderson Global Dividend Index, 3e édition, aout 2014.

[25] M. A. El-Erian, « La grande peur des entreprises devant l’investissement », Les Echos, 06/03/14.

[26] Robert Boyer, « La crise actuelle : une mise au point en perspective historique », Critiques de l’économie politique, NS n°7-8, avril-septembre 1979, p. 14.

[27] Michel Husson, « Ce que pourrait être une politique économique de gauche », L’Economie Politique, n°63, juillet 2014.

[29] Bernard Rosier et Pierre Dockès, Rythmes économiques. Crises et changement social, une perspective historique, La Découverte/Maspero, 1983, p. 160.

[30] United States Bureau of Labor Statistics, Handbook of labor statistics, 1941 edition, vol. 1, p. 333.

[31] Éric Heyer, Marion Cochard, Bruno Ducoudré et Hervé Péléraux, « France : ajustements graduels, Perspectives 2014-2015 », Revue de l‘OFCE, Analyses et prévisions, n°135, p. 90.

[32] Entretien avec Christophe Caresche, Les Echos, 03/09/14.

[33] Philippe Légé, « Anatomie d’une catastrophe annoncée », Les Nouvelles d’Archimède, n°64, septembre 2013, p. 22-3.

[34] Xavier Timbeau (dir.), « Le commencement de la déflation. Perspectives 2013-2014 pour l’économie mondiale », Revue de l’OFCE, Analyse et prévision, avril 2013, n°129, p. 11.

![Retraites : le FN/RN, l’autre parti du capital [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Lille_-_Meeting_de_Marine_Le_Pen_pour_lelection_presidentielle_le_26_mars_2017_a_Lille_Grand_Palais_136-150x150.jpg)

![Quelle gauche face au capitalisme ? – partie 1 [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Fi5Oe9TWIAUGetP-150x150.jpeg)