L’usine et le chronomètre. Un extrait du livre Les rythmes du labeur

Extrait de : Corinne Maitte et Didier Terrier, Les rythmes du labeur. Enquête sur le temps de travail en Europe occidentale XIVe-XIXe siècle, La Dispute, 2020, 432 p., 28 euros.

On pourra lire également le compte-rendu de l’ouvrage par Juan

Chapitre X : L’usine, laboratoire d’un temps du travail optimisé

Automatiques et minutieux,

Des ouvriers silencieux

Règlent le mouvement

D’universel tictacquement

Qui fermente de fièvre et de folie

Et déchiquette, avec ses dents d’entêtement,

La parole humaine abolie.

Émile Verhaeren[1]

Dans une vision épique du corps à corps entre l’homme et la machine, Émile Verhaeren dit l’effacement de l’ouvrier, emporté par le tourbillon sonore et le rythme cadencé de la machine. Déshumanisé, celui-ci ne peut manquer de ressentir pesamment les heures où l’effort et le dépassement de soi sont dictés par l’univers machinique. Bien sûr, tous les travailleurs ne sont pas assujettis à de telles conditions. Mais en cette fin de siècle c’est l’usine qui s’impose plus que jamais comme le nouveau laboratoire de la rationalité productive.[2] Pourtant, de manière paradoxale, les efforts exigés des travailleurs restent tout au long du siècle une boîte noire que l’on connaît fort mal.[3] Non seulement les sources se dérobent, mais la diversité des points de vue d’acteurs, la variété des formes de la production et la multiplicité des modes d’organisation du travail sont autant d’obstacles qui compliquent toute approche globale. Cependant, pratiquer l’évitement n’aurait aucun sens. Derrière la durée du travail, il y a des déplacements d’une pièce ou d’un produit, des cadences imprimées par la machine, des objectifs de production ou des délais à respecter. Ce sont là autant de contraintes qui font qu’au sein d’une même usine, une heure de labeur n’est jamais semblable à une autre. La nature du travail est souvent disparate au point que la distribution par genre ou par âges des tâches à accomplir ne suffit pas nécessairement pour hiérarchiser la pénibilité du labeur. Toutefois, déterminer à nouveau le champ des possibles et donner du sens à une évolution dans le siècle permet d’aller au-delà d’une approche exclusivement comptable des caractéristiques des temps du travail.

Une difficulté théorique qui court le siècle

Les exigences financières qui sous-tendent mécanisation et concentration des forces productives ne cessent de s’accroître au cours du XIXe siècle. Elles conduisent, nous l’avons vu, à amortir coûte que coûte un matériel réputé infatigable. Dans ces conditions, les tentations pour solliciter quotidiennement au maximum la force de travail des ouvriers sont grandes. Voilà pourquoi, dans le prolongement des démarches entamées lors des siècles précédents, l’optimisation à moindres frais du travail de « l’homme-machine » fait tout au long de la période l’objet de nombreuses recherches théoriques et empiriques. En accompagnant l’essor du machinisme, elles se répondent à distance, conduisent à élaborer d’autres modes de gestion du personnel et font progressivement de l’usine « une prison d’un nouveau genre », de l’horloge « une nouvelle espèce de geôlier ».[4]

Un projet à la fois physiologique et social

Même si, en définitive, les chemins convergent, la mise en adéquation, au XIXe siècle, entre durée du travail et efficience productive ne progresse pas nécessairement au même rythme de part et d’autre de la Manche. Sur le continent, le débat passe par les travaux relativement confidentiels des ingénieurs-physiciens et des physiologistes. S’il traverse toute la période sur la lancée des siècles précédents, sa traduction dans le débat public ne prend pas un chemin aussi direct que dans le cas anglais. À la fin du xviiie siècle, Charles-Augustin Coulomb, ingénieur militaire comme Vauban, va cependant plus loin que ses prédécesseurs en mettant en évidence une « dualité » fondamentale du concept de travail. Celui-ci est à la fois dépense engendrant de la « fatigue » et produit se traduisant par un « effet », comme le suggère le titre de son mémoire présenté à l’Académie des sciences, en 1799, sur les Résultats de plusieurs expériences destinées à déterminer la qualité d’action que les hommes peuvent produire par leur travail journalier, suivant les différentes manières dont ils emploient leurs forces. Entre les années 1820 et 1860, tant en France qu’en Angleterre, les travaux se succèdent dans cette perspective, en abordant l’analyse mécaniste du travail à partir de l’homme. S’il est désormais possible d’optimiser le travail machinique, pourquoi ne pourrait-on pas en faire autant pour le travail humain ? Le temps passé à travailler devient ainsi plus que jamais inséparable de la notion de rendement.[5]

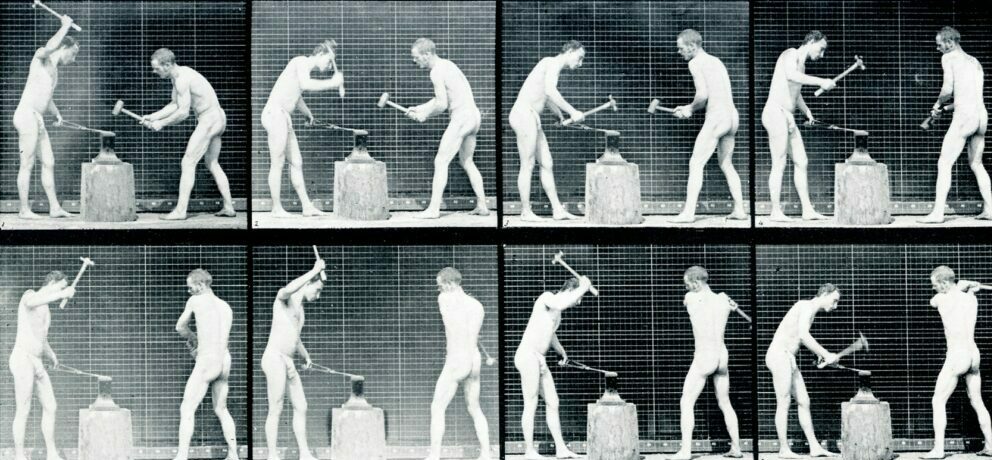

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la quantification du travail pouvait déjà ouvrir sur la densification du temps que l’on y consacre.[6] Mais, dorénavant, l’optimisation des capacités productives de la machine vivante devient un enjeu qui dépasse peu à peu les seules analyses mécaniques de l’effort pour s’étendre aux domaines de la chimie organique et de la physiologie. La question de l’énergie, de sa source comme de sa conservation, supplante celle de la production de force utile. La biomécanique s’efface peu à peu pour laisser place à une analyse chimique du travail corporel. À partir des découvertes de Lavoisier suggérant l’existence d’un rapport entre l’air consommé et le travail fourni, la représentation du corps comme lieu d’échanges organiques succède aux mécaniques galiléennes exploitées par les physiciens du xviiie siècle.[7] Dans le dernier quart du xixe siècle, alors que se pose avec une acuité particulière la question de la production individuelle des ouvriers de l’industrie, le corps en effort est assimilé à un foyer qui brûle ou oxyde sans cesse des substances prises au-dehors. Dans cette rationalisation instrumentale du corps au travail qu’autorise l’approche thermodynamique, le paradigme bioénergétique supplante l’ancien modèle biomécanique sans pour autant l’écarter. Au début des années 1870, le physiologiste Étienne-Jules Marey, tout en admettant la « portée » et la « justesse » des modèles assimilant l’organisme vivant à un ensemble de leviers, poulies, cordages, pompes et soupapes, en relève cependant l’insuffisance.[8] S’il admet qu’on puisse assimiler l’organisme de l’homme à un moteur thermique, il entend chercher à comprendre les lois de l’économie du mouvement à partir de l’étude de sa décomposition grâce à l’apport de la chronophotographie. Aux interrogations relatives à l’optimisation de la production énergétique de l’ouvrier, abordée par le baron Charles Dupin dès 1826 à partir de la question de la quantité et de la qualité de la ration alimentaire, s’ajoutent désormais celles de la gestion efficiente de cette énergie corporelle. L’économie d’énergie passe par une économie du geste dont le but est de retarder les effets de la fatigue et donc d’augmenter conjointement temps de travail et productivité.

Cependant, à la fin de notre période, de part et d’autre de la Manche, la réflexion scientifique se déplace du système musculaire vers le système nerveux, et du concept de « travail » à celui, précisément, de « fatigue ». En prenant en compte l’étude de la dimension nerveuse de l’activité musculaire et celle de l’activité propre du système nerveux central, l’ambition de la psychophysiologie du travail est bien d’aboutir à « une théorie unifiée du travail humain ».[9] Premier pas d’une longue marche : la thermodynamique musculaire fait son apparition chez les physiologistes à la fin des années 1870. George Poore en Angleterre, dans un court article paru dans The Lancet, en 1875, le docteur Carrieu en France, dans son ouvrage De la fatigue et de son influence pathogénique, en 1878, laissent entendre alors que la fatigue est un signe qu’oppose le corps à la discipline de la machine.[10] Mais il faut attendre les travaux de Hugo Kronecker, qui étudie à partir de 1871 la courbe de fatigue d’un muscle qui se contracte à intervalles égaux, pour que l’on commence à comprendre que suivre le rythme de la machine, même au prix de gestes économes de force musculaire, génère à la longue de l’épuisement. D’ailleurs, en Angleterre, des médecins-psychologues, soucieux de construire l’identité et l’autonomie de leur discipline au sein du champ scientifique, essaient de caractériser le travailleur comme un sujet pour qui, à l’articulation du genre et de l’activité professionnelle, on ne saurait faire abstraction des affects qui l’animent. Le « moteur humain » a des limites et le surmenage engendré par la répétitivité ou le surtravail guette tout individu, au risque de mettre à mal la productivité qu’on peut attendre de lui. L’étude de la neurasthénie quitte alors le champ des élites pour s’intéresser aux travailleurs.[11]

C’est cependant le texte devenu classique d’Angelo Mosso, physiologiste et éducateur social à Turin, La Fatica, paru en 1891, qui fait entrer l’étude de celle-ci dans le corpus du matérialisme mécaniste et ensemence les politiques relatives au travail. Mosso met au point, en 1884, le premier appareil précis et efficace pour évaluer l’épuisement, l’ergographe, afin de mesurer le travail mécanique des muscles de l’homme et les changements induits quand celui-ci devient excessif. Il peut ainsi, en fonction de l’intensité des efforts et du temps de travail, construire des représentations graphiques des conséquences du surtravail sur des sujets différents, y compris s’ils sont de même force, sexe, âge, et métier. Le harassement mesuré n’est plus seulement musculaire, mais aussi mental : si fatigue musculaire objective et sensation mentale de l’exténuation vont souvent de pair, il arrive qu’elles s’excluent mutuellement. Bref, les caractéristiques de l’épuisement diffèrent d’un individu à l’autre avec d’étonnantes variétés de tracés.[12]

Ce sont ces règles dans l’économie du travail que cherche à établir au tout début du xxe siècle Georges Demeny en s’appuyant sur la loi du moindre effort. Mêlant, pour tenter de les éclairer, les problématiques d’intensité et de durée du travail, le projet à la fois physiologique et social vise un idéal qui, à la fin de notre période, reste encore en gestation : celui « de proportionner […] le salaire de l’ouvrier à la fatigue produite ».[13] Ce projet rejoint d’ailleurs les motivations qui, dans la première partie du xixe siècle essentiellement, conduisent à l’élaboration d’une véritable pensée managériale. Si l’on peine à établir la manière dont les idées circulent entre ceux qui se préoccupent de l’efficience du « moteur humain » et ceux qui réfléchissent à l’organisation du travail, il est possible que, des deux côtés, on n’ignore pas, pour partie au moins, ce que font les tenants de l’autre discipline.

L’élaboration d’une pensée managériale

En Grande-Bretagne, les débuts de la révolution industrielle ne s’accompagnent pas de la première ébauche d’une théorie du management. Des entrepreneurs prestigieux qui tentent de réfléchir à leurs pratiques, comme Matthew Boulton et James Watt, Robert Owen dans le coton à Manchester puis à New Lanark, Benjamin Gott dans la laine à Leeds ou William Brown dans le lin à Dundee, restent isolés.[14] On pourrait en dire autant en Belgique et même en France si n’avait été créé à Paris, en 1794, le Conservatoire national des arts et métiers. Directeur de cette institution déjà prestigieuse quand la modernisation économique laisse entrevoir des bouleversements majeurs dans les techniques de production, Pierre-Joseph Christian publie, en 1819, un ouvrage intitulé Technonomie qui porte notamment sur « la conduite des établissements industriels ». Si ce traité est largement ignoré des entrepreneurs, il fixe une véritable ligne d’horizon que visent les jeunes ingénieurs au sortir de leur formation, en contribuant à l’organisation du travail dans les entreprises de manière à chasser les mouvements inutiles chez l’ouvrier. Tous, peu ou prou, rejoignent les préoccupations exprimées par Jean-Baptiste Say[15] et Charles Dupin[16] dans leurs cours à l’École des arts et métiers, ce dernier se montrant fort soucieux d’obtenir la coopération des ouvriers en ménageant leurs intérêts : « économiser les forces de ses ouvriers », c’est « en obtenir davantage »[17]. À leur suite, Claude-Lucien Bergery écrit, en 1829-1831, un véritable manuel de gestion où il explique comment, en minutant la durée de chaque opération élémentaire dans une chaîne de production, on peut chasser la « paresse » ou la « nonchalance ».[18] François Vatin résume sa pensée de la sorte : « pour chasser les temps morts et optimiser le temps de travail, il faudrait connaître pour chaque genre de travail, le couple de paramètres (vitesse et effort) maximisant le produit par une fatigue donnée (que Bergery assimile à une durée du travail donnée) ».[19] C’est seulement à ces conditions que l’on peut payer l’ouvrier au temps de manière rationnelle. Or les filatures se prêtent dans l’ensemble bien à cet exercice. Cardeurs et bobineuses sont soumis aux cadences imprimées par la machine : leurs journées sont totalement dépendantes de la fluidité des mécanismes. C’est peut-être pourquoi le manuel d’Oger, Traité élémentaire de la filature du coton, moins érudit mais plus pratique, est quant à lui maintes fois réédité.[20] Tendu vers l’obtention d’une productivité optimale, Oger aborde, dans un chapitre précisément dénommé « Ordre et comptabilité », tout un programme où doit être consigné l’ensemble des informations quantifiables.

Mais l’influence majeure vient ensuite de la traduction en France, au début des années 1830, des ouvrages de Charles Babbage et Andrew Ure, qui approfondissent les apports d’Adam Smith. Le premier insiste, dans son Économie des manufactures, sur la nécessité de diviser le travail afin de baisser le coût unitaire de la formation de l’ouvrier, de procéder à la décomposition analytique de ses gestes afin d’anticiper son remplacement par la machine. Le second s’ingénie, dans la Science des manufactures, à déjouer « les caprices de la main-d’œuvre et de la placer […] sous la sauvegarde du mécanisme automatique ». Si l’on ne parvient pas à se passer entièrement du travail de l’homme, il faudra en diminuer le prix « en substituant l’industrie des femmes et des enfants à celle de l’ouvrier adulte, ou le travail de l’ouvrier grossier à celui de l’habile artisan ».[21] Outre-Manche comme sur le continent, ces deux ouvrages sont régulièrement réédités et font référence tout au long du siècle. Ils constituent le socle idéologique et pratique sur lequel reposent tous les ouvrages ultérieurs de gestion des entreprises. Ceux-ci isoleront dorénavant la fonction managériale de la supervision technique et du contrôle commercial d’un établissement.

En France, par exemple, Jean-Gustave Courcelle-Seneuil, dans son Manuel des affaires, publié en 1855, fait le lien entre John Stuart Mill et Jean-Baptiste Say – dont il se veut l’héritier – tout en se revendiquant de Ure, Babbage, Bergery et autres. Réédité à plusieurs reprises, traduit en allemand, lu en Angleterre, ce « manuel » se vend à 20 000 exemplaires en quelque trente années et connaît donc une large audience partout en Europe. Destiné aux chefs d’entreprise, il aborde lui aussi la question de l’optimisation du temps de travail quotidien. En insérant cette démarche dans une réflexion plus vaste, mais consacrée exclusivement à la gestion des entreprises, il franchit une étape supplémentaire. Son apport s’avère décisif quand il s’agit pour chaque dirigeant d’entre- prise de construire une stratégie globale pour « obtenir du capital dépensé la plus forte somme de travail possible ».[22]

Notes

[1] Émile Verhaeren, Les Villes tentaculaires, « Les usines » (extrait), Gallimard, « Poésie », Paris, 1982, p. 119-122, p. 121.

[2]Antoine Valeyre, « Les nouvelles formes d’intensification du travail industriel », article cité.

[3] Michel Golac, « L’intensité du travail. Formes et effets », Revue économique, 2005-5, vol. 56, p. 195-216.

[4] David S. Landes, L’Europe technicienne ou Le Prométhée libéré. Révolution technique et libre essor industriel en Europe occidentale de 1750 à nos jours, Gallimard, « Bibliothèque des histoires », Paris, 2000, p. 65.

[5] Thierry Pillon et François Vatin, Traité de sociologie du travail, Octares Éditions, Paris, 2003, p. 160-167.

[6] Yannick Fonteneau, « “Les ouvriers […] sont des espèces d’automates montés pour une certaine suite de mouvemens”», article cité, p. 325 ;

[7] Georges Vigarello, Le Corps redressé, Delarge, Paris, 1978, p. 200.

[8] Étienne-Jules Marey, La Machine animale, Germer Baillière, Paris, 1873, p. 18.

[9] Thierry Pillon et François Vatin, Traité de sociologie…, op. cit., p. 25.

[10] Anson Rabinbach, Le Moteur humain. L’énergie, la fatigue et les origines de la modernité, La Fabrique, Paris, 2004, p. 214 sq.

[11] Yaara Benger Alaluf, « “A real addition to happiness” : emotional pathologies and British holiday legislation, c. 1870-1914 », texte non publié présenté à la 2e conférence de l’European Labour History Network, à Paris le 2 novembre 2017.

[12] Ibid., p. 230.

[13] Georges Demeny, Mécanisme et éducation des mouvements, (1re éd., 1904), Alcan, Paris, 1924, p. 448.

[14] Sidney Pollard, The Genesis of Modern Management. A Study of the Industrial Revolution in Great Britain, Harvard University Press, Cambridge, 1965, p. 250-259.

[15] Jean-Baptiste Say, Cours complet d’économie politique pratique, s. éd., Paris, 1828-1829 et Traité d’économie politique, (1re éd. 1826), Calman- Lévy, Paris, 1972.

[16] Charles Dupin, Discours et leçons sur l’industrie, le commerce, la marine et les sciences appliquées aux arts, s. éd., Paris, 1825 et Géométrie et mécanique des arts et métiers et beaux-arts, 3 vol., s. éd., Paris, 1826- 1842.

[17] Ibid.

[18] Cité par Thierry Pillon et François Vatin, Traité de sociologie…, op. cit., p. 166.

[19] François Vatin, http://mtpf.mlab-innovation.net.

[20] Oger, Traité élémentaire de la filature du coton, P. Baret, Mulhouse, 1re éd. 1839.

[21] Cités par Thierry Pillon et François Vatin, Traité de sociologie…, op. cit., p. 165-166.

[22] Jean-Gustave Courcelle-Seneuil, Manuel des affaires. Ou traité théorique et pratique des entreprises industrielles, commerciales et agricoles, (1855), édition scientifique par Luc Marco, L’Harmattan, Paris, 2013, p. 38.