Valse avec Bachir et ses victimes disparues. Le refoulement et sa thérapie

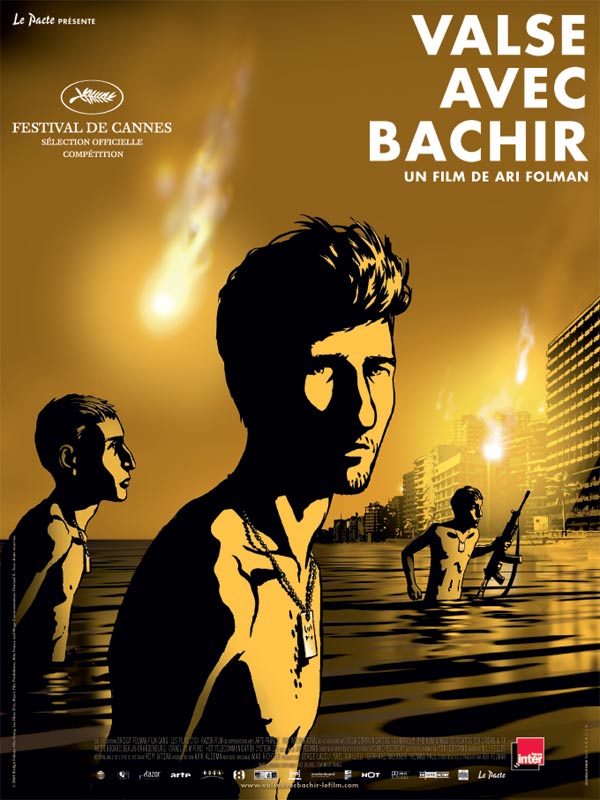

Le film d’animation « Valse avec Bachir » du metteur en scène Israélien Ari Folman est sidérant. Il est sidérant dans sa forme et dans son contenu. C’est précisément la dissonance entre la forme et le contenu qui rend ce film remarquable. Folman s’attaque aux effroyables sujets que constitue guerre et massacre en utilisant la forme traditionnellement associée aux contes pour enfants : le dessin animé. Cette dissonance se répercute sur des niveaux différents (le son, la lumière, la couleur, la musique, le mouvement) et se manifeste comme paradoxe et ironie dans chacun des aspects du film.

Prenons la scène du « verger » : des soldats israéliens pénètrent lentement, d’un pas peu assuré, dans le plus idyllique des vergers (une orangeraie?), quelque part au Liban. Un endroit particulièrement tranquille et paisible. Le bruit de leurs pas dans l’herbe fraîche devient d’autant plus audible que résonne la douce musique du Concert pour Piano No. 5 de J.S Bach. On dirait le commencement du monde : des rayons de soleil vibrent dans le brouillard de la rosée matinale qui ressemble à de la poussière d’étoiles, ils se reflètent et rebondissent sur la ramure. On entend presque bourdonner un insecte familier. Avec la souplesse, la légèreté, la quasi-coquetterie d’une biche, deux gosses Palestiniens armés de lance-roquettes apparaissent et disparaissent dans le feuillage. Brusquement, l’un des gosses apparaît en gros plan et d’une main ferme vise calmement ce qui s’avère être un tank qui roule derrière les soldats. Son « tir », filmé au ralenti, et auquel les spectateurs sont directement confrontés durant un instant, atteint sa cible avec un résultat dévastateur. En un quart de seconde, tous les soldats, maintenant allongés sur le sol, tirent sur l’assaillant. L’image du corps immobile, tordu et ensanglanté de ce gosse conclut ce conte pour enfants par une fin ironiquement paisible. Le film est ainsi délibérément un dispositif systématique qui dévoile en permanence la conscience de soi exacerbée de l’auteur pour ce qui est de l’œuvre et de lui-même en tant qu’il constitue le sujet premier et ultime de cette « Valse ».

Ceci m’amène au second aspect sidérant du film, l’inconscient du metteur en scène. La totalité du scénario s’articule autour de la « prise de conscience », par Folman, de son rôle et de sa quasi – mais jamais totale – complicité dans le massacre de deux mille Palestiniens dans les camps de Sabra et Chatila en 1982, certes commis par les phalangistes mais facilité par les Israéliens. Quand un ami qui fait des cauchemars liés à cette guerre lui demande si il souffre des mêmes troubles, le protagoniste/réalisateur lui répond par plusieurs dénégations emphatiques, la dite expérience n’est simplement pas « emmagasinée dans son disque dur». Dès lors la structure du film sera constituée par le voyage du metteur en scène au sein de son « disque dur » et la quête acharnée de ses souvenirs. Avec l’aide d’une paire de thérapeutes et de quelques vétérans, parmi lesquels Carmi Can’an, que Folman poursuit jusqu’en Hollande (pour découvrir qu’il est devenu un millionnaire du fallafel), le réalisateur parvient à se remémorer la guerre et le massacre et à s’exprimer à leur sujet. Le film s’achève sur les images d’actualités de femmes Palestiniennes en pleurs qui, immédiatement après le massacre, fouillent les décombres a la recherche de leurs proches.

Le dernier plan est celui d’une femme criant en Arabe (langue qui, curieusement, n’est sous-titrée ni en Anglais ni en Hébreu) « Où sont les Arabes ? Où sont les Arabes ? Venez, prenez des photos et montrez-les au monde ». Le questionnement de la femme n’est pas sans rapport avec ce texte, mais pour l’instant tournons-nous brièvement vers les intentions du réalisateur. Il est clair que le film, révélateur, de Folman, est destiné à troubler la conscience israélienne et à mettre fin aux dénégations quant aux atrocités commises par les Forces de Défense d’Israël par le biais d’un processus de remémoration publique d’une expérience personnelle et même intime. Il décrit l’exécution de toute une famille innocente, dans sa voiture, par un groupe de soldats fébriles, fraichement débarqués sur les plages de Sidon, en un sombre moment de peur panique ; on assiste à la destruction gratuite de biens – meubles et immeubles – par un char d’assaut qui déambule, comme pris de boisson, dans les rues et les allées de Beyrouth ; on voit le résultat meurtrier d’un tir raté qui abat un villageois confiant juché sur son âne… et ainsi de suite. En dépeignant des scènes aussi horribles, l’intention de Folman n’est pas seulement de montrer la laideur de la guerre mais aussi ses effets corrupteurs (thème devenu familier depuis les films générés par la guerre du Vietnam). Des êtres humains normaux, moraux, du fait de la crainte de la mort possible, de l’étrangeté de l’environnement, et des incertitudes quant à leur mission, agissent de manière instinctivement défensive (c’est à dire tuent et détruisent) et se comportent parfois de manière franchement immorale. La guerre – ou servir son pays à travers elle – n’a rien de glorieux. Dans un entretien télévisé, Folman a dit qu’il voulait signifier à la jeunesse israélienne susceptible d’entretenir un imaginaire « macho » (dont je suppose qu’il atteindrait la proportion de celui du film Gallipoli) que le fait d’être soldat n’avait rien de « cool » et encore moins d’héroïque. Mais Folman embarque son auditoire dans un cheminement inconscient de poursuite de la dénégation.

Au cours du même entretien, Folman déclare d’étrange manière que « Valse avec Bachir » n’est définitivement pas politique mais délibérément personnel. Pour ce qui est de la première assertion, je me vois obligée de m’inscrire en faux. Le film est politique dans tous le sens du terme, que ce soit à cause du fait qu’il traite d’événements et de personnalités politiques (on voit Sharon festoyer devant un petit déjeuner plus que copieux) ou parce qu’il s’agit d’une prise de position claire soulignée plus haut (autant pour un réalisateur qui prétend qu’un film pour être politique doit donner la parole aux différents protagonistes concernés). A propos de la seconde assertion, le film est très visiblement personnel et là gît exactement le problème. L’accent mis sur le personnel sert à limiter l’impact politique avec pour effet que le film finit par insister, assez ironiquement, sur le refoulement psychologique. Plus spécifiquement c’est le contexte personnel du processus psychologique et thérapeutique qui transforme le film en un exercice combinant l’auto-apitoiement d’un exécuteur qui, presque, s’excuse, avec la poursuite du refoulement de la victime. A un moment de l’œuvre, la question suivante est posée : « les films peuvent-ils être thérapeutiques ? ». Or, puisque l’accent sur le « personnel » est exprimé par le biais du processus thérapeutique, intéressons-nous à la thérapie elle-même.

Il semble que Folman s’intéresse particulièrement à cette activité et ce dans une dimension quelque peu exhibitionniste. Il est un des co-scénaristes de la série israélienne « In Therapy » que HBO a récemment transposée en « In Treatement » : il s’agit d’un spectacle au cours duquel nous (l’audience) sommes transformés en voyeurs claustrophobes dans une pièce où pendant un processus thérapeutique, sont révélés les sentiments les plus intimes, les transgressions et les actes le plus secrets. Il semble que Folman adore sa propre création et qu’en inversant les rôles il ait décidé d’assumer la position du patient vedette – au lieu de décrire des analysés imaginaires – et de s’exhiber en tant que tel face au monde entier. Avec le narcissisme et la complaisance des analysés, Folman, qui a littéralement illuminé le ciel pour permettre aux phalangistes l’exécution de sang-froid d’un meurtre de masse (c’est ce que nous révèle la mémoire retrouvée de l’auteur), est parvenu à réinitialiser son « disque dur » et à recouvrer sa santé mentale. Mais il est parfaitement averti du fait que ce qui revêt une importance significative pour le monde et les spectateurs réside dans le massacre lui-même et les responsabilités afférentes (qui s’intéresse vraiment à sa santé mentale et à son trauma sur lesquels il revient sans cesse pour en faire l’ossature analytique du film ?). Comme on pouvait s’y attendre, la condamnation tombe clairement sur les phalangistes – résolument démoniaques – et leurs abattoirs. Ils ont commis le massacre alors que les protagonistes israéliens, du fait de leur « ignorance », sont devenus des complices involontaires. Ils étaient là sans y être. Folman opère ainsi un véritable tour de force : il combine l’apaisement de la confession – d’autant plus qu’elle est publique – avec la possibilité – même étroite – d’échapper à la responsabilité. Ainsi, en nous imposant son déficit mnésique post-traumatique et son statut de patient, il transforme le contexte de mal innommable, qui est tu, en toile de fond du trauma du réalisateur. Folman et ses collègues, qui ont rendu le massacre possible, apparaissent en tant qu’individus personnifiés, avec leur identité, leurs craintes et leurs désirs, avec en arrière-plan des morts palestiniens et des survivants en pleurs. Les individus en présence s’interrogent, s’autocritiquent, ils font preuve d’empathie, de courage et de compassion. En temps normal, ils ne feraient pas de mal à une mouche. Par le biais de leur confession volontaire ils finissent par déclarer la « banalité du [de leur propre] mal » pour citer la fameuse déclaration d’Hannah Arendt après qu’elle ait eût assisté au procès Eichmann à Jérusalem. Mais le film ne se contente pas de rendre humains des soldats qui abattent une famille innocente, un ânier de passage etc., il va jusqu’à les portraiturer comme héroïques dans leur humanité. Folman s’invente et il « s’invente » car il faut toujours garder à l’esprit le fait qu’il est chacun des personnages, le metteur en scène et le scénariste du film. Il est le patient, mais aussi le héros courageux de l’acte de confession. C’est en tant que héros qu’il a reçu une interminable ovation à Cannes.

Si Folman revendique le statut de patient, livrons-nous à une analyse sérieuse. Il s’agit de mettre au jour la fonction psychologique profonde de ce film ainsi que celle d’autres œuvres israéliennes récentes. Je ne prétends pas que ces films représentent l’entièreté du cinéma israélien[1], mais, pris ensemble, ils constituent une thématique, un sous-genre de taille. Ils partagent le refus de répondre ou l’évitement de la question « Où sont les Arabes » alors qu’ils constituent une réalité quotidienne de la vie israélienne, en tant que concitoyens ou comme voisins des territoires occupés. Par exemple, un de mes films préférés de la Berlinale 2006 se trouve être « Paper Dolls » de Tomer Heymann, un film israélien. Il commence par l’interdiction d’entrer en Israël des travailleurs palestiniens qui sont remplacés par des immigrés venus d’Asie du Sud-Est, principalement des Philippins. Avec beaucoup d’empathie et d’élégance, le réalisateur suit les vies et les aspirations d’un groupe de transsexuels philippins, travailleurs clandestins, ainsi que les relations qu’ils entretiennent avec leurs employeurs respectifs. Tour à tour émouvant et déchirant le film permet aux « exploités » de conquérir la tête et le cœur du public. D’où la question corollaire immédiate : pourquoi les travailleurs palestiniens, qu’ils soient de Cisjordanie et de Gaza ou concitoyens palestino-israéliens, ne sont-ils jamais mis en scène (au sens d’honorés) dans un film d’une qualité similaire ? Les Arabes sont complètement absents de ce film, ils ne sont pas « inscrits dans le disque dur ». Mais le refoulé fait toujours retour. Il revient dans une autre œuvre israélienne présentée au cours du même festival de Berlin. Close to Home de Yvonne Hotter met en scène deux jeunes femmes qui effectuent leur service militaire et contrôlent l’identité des Arabes dans Jérusalem. Plus préoccupées par les soucis habituels des jeunes filles et assez peu intéressées par leur devoir, elles en viennent à le négliger. Au cours d’une avant-dernière scène plutôt trouble, elles se trouvent impliquées dans l’agression d’un habitant arabe de Jérusalem. Dans la scène finale, les jeunes filles roulent en moto, leurs visages reflètent le soulagement qui suit une expérience traumatisante. « Où sont les Arabes » encore une fois ? A peine dans l’arrière-plan, pire encore, ils ne sont que la cause du trauma subi par les jeunes femmes. Ce souci de la vie intérieure des militaires apparaît au sein d’autres « performances ». Considérons l’annonce d’une pièce de Tali Ariav, qui vient d’être jouée á l’Université d’Iowa :

« No Good War est une pièce mémorielle en un acte à propos d’une jeune soldate israélienne qui veut être belle. Elle met son équilibre en danger en essayant de concilier les messages contradictoires qu’elle reçoit quant à la beauté et au pouvoir dans un monde où il semble que seul le combat puisse ramener la paix ».

Je n’ai pas vu la pièce mais il n’est pas difficile de saisir son argument. C’est un fait, il existe aujourd’hui en Israël une tendance cinématographique de « performance » qui fait état de manques révélateurs dans la vie intérieure des soldats. Ces révélations personnelles semblent avoir une fonction de traitement au sein d’une société militarisée dans laquelle la violence d’Etat à l’encontre des palestiniens relève de la pratique quotidienne[2]. L’utilisation trop fréquente de ce qui appelé par euphémisme « usage excessif de la violence » fait que le fameux mythe israélien de la « pureté des armes » (à savoir l’usage des armes à des fins exclusivement défensives) ne peut se maintenir. Une nouvelle stratégie s’avère nécessaire pour s’accommoder d’une militarisation et d’une violence sans fin. Quoi de plus efficace, pour le moi et pour le collectif, que de se replier dans l’intériorité et de révéler quelques sales petits secrets ? Le traitement ne se contente pas de perpétuer la victimisation, il allège en même temps de manière significative, cette émotion térébrante nommée culpabilité. Reportons-nous à un autre élément de cette « Valse ».

Le personnage de Folman cherche l’aide de son ami Ori qui assume opportunément le rôle de thérapeute (il s’agirait apparemment d’un collègue réalisateur et non d’un thérapeute de profession). L’ami/soignant qui réside dans un environnent des plus apaisés, rappelle à Folman l’existence des camps nazis ainsi que ses propres pertes et souffrances. Le soignant l’informe du fait que sa volonté de remémoration n’a rien à voir avec Sabra et Chatila en tant que tels mais bien plutôt avec les massacres nazis. Le « thérapeute » défend l’argumentation selon laquelle la présence de Sabra et Chatila ne fait pas sens en elle-même mais en tant que rappel de sa condition originelle « pré-Liban », à savoir celle de victime. Ainsi, un tort historique prend le pas et s’arroge la suprématie sur un autre, le plus récent ayant pour seul rôle de rappeler le précédent. « Où sont les Arabes » en tout cela ? Ils constituent le rappel de la victimisation continue de l’exécuteur. Une fois encore ils ne sont « – visiblement – pas enregistrés dans le disque dur » et se doivent de disparaître pour que Folman et Israël soit libérés de leur culpabilité. En tant que « thérapeute » temporaire (si l’ami Ori peut l’être, moi aussi), je perçois Ori et Ari comme des complices d’une activité de déni d’une dimension bien plus importante. Ils ne s’interrogent jamais à propos de questions aussi essentielles que le pourquoi de la présence de Folman au Liban en 1982. Pourquoi trouve t’on des refugiés Palestiniens en en cet endroit ? Que devinrent les mille survivants à nouveau remis aux phalangistes par l’armée israélienne, disparus immédiatement après le massacre ? Et comment Sharon, après avoir été jugé responsable du massacre, a-t-il pu réapparaitre sur la scène politique comme Premier Ministre (corrompu) du pays avant de littéralement sombrer dans le coma ?

Si l’on prend en compte les dénis et les refoulements, on ne sera pas surpris de l’accueil chaleureux que reçut cette « Valse » de la part des autorités israéliennes. Non seulement le film a reçu un soutien financier de la part du Ministère de la Culture et de la Commission Cinématographique, mais il a été, à la surprise de Folman semble-t-il, diffusé par les ambassades israéliennes de par le monde[3].

Plutôt que de troubler les consciences, le film a nettement participé du programme officiel. Il met en exergue une société démocratique et ouverte qui permet à ses citoyens courageux et conscients d’eux même de confesser et pardonner leurs péchés de manière créative et « figurativement animée ». De plus, dans le film, c’est une vigie israélienne, le journaliste Ron Ben-Yishai, qui met réellement un terme au massacre. Finalement, non seulement les Israéliens ne sont pas des expropriateurs de Palestiniens (et à cet instant même, des tueurs) mais en réalité les Israéliens sont leurs sauveurs mêmes. Il s’agit d’un ironique renversement de situation qu’illustre le proverbe arabe, « l’assassin assiste toujours aux funérailles de sa victime. » !

Indépendamment de la nature de la réception du film par les autorités israéliennes, une question vient à l’esprit: pourquoi maintenant ? Pourquoi ces films-confessions n’ont-ils été produits que dans la seconde moitié des années 2000 ? Après tout, le malaise autour du mythe de la « pureté des armes » dure depuis longtemps, au minimum depuis 1982 et plus particulièrement après le comportement de l’armée israélienne pendant la première intifada Palestinienne. Ces deux événements ont donné naissance au phénomène des Refuznik, manifestation claire dudit malaise. La réponse est simple et nous ramène à Hannah Arendt. Lorsqu’elle évoqua les régimes totalitaires elle se concentra sur les effets du processus d’interdiction de constitution d’une communauté politique – entpolitisierung ou –dépolitisation[4]. Les Palestiniens ont longtemps été dépourvus d’Etat et leurs aspirations pour sa construction sont aujourd’hui proches du néant[5]. Leur éclatement en tant que communauté politique a été brillamment opéré. Les Palestiniens ont enduré un long traitement de « politicide », pour employer l’expression d’un penseur israélien[6] et subi un processus parallèle de nettoyage ethnique[7]. En d’autres termes, la victime n’est quasiment plus une menace. La victime, comme entité politique, a presque disparu et ne se manifeste que sporadiquement sous la forme de la mendicité d’un Abu Mazen et de sa banqueroute politique, ou de la monstruosité du tir occasionnel de roquette Kassav. « Reconnaissance » et « totale acceptation » ne seront réellement possibles qu’au moment ou les Palestiniens auront cessé de se faire entendre et seront devenus satisfaits et même reconnaissants d’être autorisés à vivre dans des « réserves ». De fait, les Palestiniens resteront, dans une large mesure, « filmiquement absents » jusqu’à leur disparition ultime. Leur présence à l’écran semble être inversement proportionnelle à leur existence sur le terrain en tant que communauté politique singulière.

D’aucuns, des Américains, des Israéliens, des Palestiniens même ne partagent pas ma vision de la « Valse » ; je n’en ai pas encore parlé avec des Libanais. J’ai été accusée d’outrance à l’égard d’Ari Folman. Si je pense que les dénonciations de Folman sont largement insuffisantes, certains Israéliens nient même leur fondement. J’imagine donc que, dans une perspective libérale, le réalisateur se doit d’être félicité pour avoir provoqué autant de débats. Cependant, de mon point de vue, l’examen de passage de Folman – et je suppose sa malchance – réside dans le fait que son film a reçu un accueil critique conséquent et en devient encore plus pertinent face aux récents massacres dans le ghetto de Gaza. Malgré les preuves du mépris délibéré pour les pertes civiles, malgré la destruction des infrastructures collectives, des écoles, des mosquées, des hôpitaux, malgré les preuves de l’utilisation d’obus au phosphore blanc, malgré l’embargo israélien à l’égard de la presse et des organisations humanitaires, et en dépit de cette férocité totale, Folman s’est levé le 11 janvier 2009 pour recevoir son Golden Globe Award sans faire la moindre allusion à la situation à Gaza. A contrario, il a dédié son prix aux huit « bébés de la production » en espérant qu’ils pourront grandir et regarder le film ensemble comme si il était un « antique jeu vidéo qui n’aurait aucun rapport avec leur existence ». Une fois de plus, ce sont les vies et l’équilibre mental des Israéliens qui comptent et le tout le reste n’est qu’un antique jeu vidéo. D’ici là, les Palestiniens seront devenus aussi « antiques » que les premiers Indiens d’Amérique.

Dans la partie réellement documentaire, qui illustre le massacre de Sabra et Chatila, dans « Valse avec Bachir », quand la femme hurle « où sont les Arabes ? », il est évident qu’elle veut exprimer sa rage et son dépit à l’encontre de la soi-disant Nation Arabe qui a trahi les Palestiniens. Encore une fois, je me tourne vers Folman et lui demande, en cette soirée du 11 Janvier 2009 : où étaient « vos » Arabes ? Sous les fusées éclairantes tirées par un autre soldat israélien bientôt amnésique à son tour tandis que vous demeurez dans le déni.

Traduit de l’anglais par Christian Tresso.

Notes

[1] Exemples de films qui ne correspondent pas au schéma développé décrit dans cet article : Eyal Eithcowitch, Enraged, 2006; Arna’s Children, Juliano Mer Khamis, 2004; Eran Riklis, Syrian Bride, 2004, and Lemon Tree, 2008.

[2] Chaque citoyen israélien, homme et femme, á l’exception des Juifs orthodoxes et des Arabes, est obligé d’effectuer le service militaire. La violence d’Etat s’illustre par l’occupation militaire illégale, la confiscation des terres, les meurtres et les assassinats, les arrestations sans preuves, la destruction de domiciles, l’arrachage des arbres et la construction du mur de l’apartheid.

[3] Article de Jonathan Freedland dans The Guardian. http://www.guardian.co.uk/film/2008/oct/25/waltz-with-bashir-ari-folman

[4] Voir l’essai (en ligne) de Jerome Kohn’s : “Totalitarianism: The Inversion of Politics” dans “Three Essays: The Role of Experience in Hannah Arendt Political Thought”, http://memory.loc.gov/ammem/arendthtml/essayb1.html

[5] Un simple coup d’œil á la carte de la Cisjordanie qui inclut les colonies en nombre toujours plus important, les détours obligés, les enclaves de sécurité, et le trace du mur de l’apartheid, confirmera l’impossibilité totale de l’existence d’un Etat viable (voir la carte interactive sur le site web de The Guardian.(http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2008/sep/11/israelandthepalestinians). Encore moins peut-il s’agir d’un Etat qui comprendrait la Cisjordanie et Gaza, cette dernière étant purement et simplement une prison á l’air libre. Pour ce qui est d’un Etat, unique binational, Israël se sent dangereusement menacé par la possibilité d’une majorité démographique.

[6] Défini comme “ une tentative, graduelle mais systématique, de parvenir á l’annihilation d’une entité sociale et politique autonome. Cette terminologie est st utilisée dans : “Politicide: Ariel Sharon’s War against the Palestinians » (Verso, 2003) de Baruch Kimmerling.

[7] Ilan Pappe, Le nettoyage ethnique de la Palestine (Fayard, 2008). Autre terme pertinent pour ce texte “ethnocratie” au sein du travail d’un autre auteur israélien, Oren Yiftachel, « Ethnocracy: Land and Identity Politics in Israel/Palestine » (University of Pennsylvania Press, 2006).