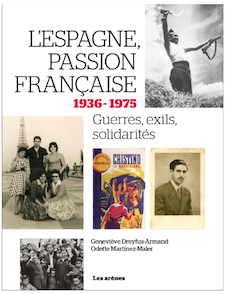

A lire : un extrait de « L’Espagne, passion française. 1931-1975. Guerre, exils, solidarités » de Geneviève Dreyfus-Armand et Odette Martinez-Maler

Geneviève Dreyfus-Armand et Odette Martinez-Maler, L’Espagne, passion française. 1931?-1975. Guerres, exils, solidarités, Paris, Les Arènes, 2015.

Prologue

Des fragments d’histoires partagées

Pendant quarante ans, l’Espagne divisa la société française. Avec passion. Non pas une passion. Mais des passions, souvent irréconciliables. Et parmi celles-ci : les passions multiples et parfois contradictoires de celles et ceux qui prirent parti pour une Espagne libre, tissant des liens profonds d’entraide.

Ce sont ces solidarités croisées, de part et d’autre des Pyrénées, que nous avons voulu rendre sensibles, en particulier à travers les archives privées de ceux qui en furent les acteurs. Albums de photographies ou lettres de volontaires envoyées depuis le front pendant la guerre d’Espagne, dessins griffonnés au fond des camps du sud de la France, comme autant de défis à l’enfermement ; tracts et papillons subversifs qu’Espagnols et Français, luttant au coude à coude dans la Résistance, lançaient au risque de leur vie ; poèmes, mouchoirs de coton blanc brodés à l’ombre des crématoires des camps nazis où tant de républicains espagnols furent déportés, depuis la France : autant de vestiges des actes minuscules et immensément dignes qu’ensemble – Espagnols et Français – ont opposé à ceux – eux aussi Espagnols et Français – qui programmèrent méthodiquement entre 1939 et 1945, la négation de l’humain.

Indices des expériences singulières que des hommes et des femmes firent de l’engagement, ces archives personnelles nous livrent leurs regards particuliers, l’écho de leurs voix uniques à travers des récits personnels qui dessinent leurs trajectoires individuelles et tout à la fois conjuguées.

Elles éclairent et complètent les nombreux documents publics – presse illustrée, affiches, brochures, tracts militants ou reproduction d’archives administratives – que nous avons placés en contrepoint.

Ces lettres, ces photographies, ces écrits ont voyagé à travers les ans et les lieux, souvent en contrebande d’une histoire officielle. Retenus longtemps dans le secret des familles, gardés au fond de tiroirs obscurs telles des reliques d’un temps lointain, mais toujours actuel, ils nous parlent aussi de la traversée de silences qu’imposèrent les récits qui firent autorité.

C’est une Espagne rêvée, contrariée, inachevée et, en grande partie, à venir qu’évoquent les traces de mémoire que nous avons ici réunies. Entre 1931 et 1936, le peuple espagnol, non sans divisions, entre partisans d’une révolution sociale et défenseurs d’une république bourgeoise, s’est insurgé. Une Espagne s’inventait, là-bas, prenant quelquefois la France comme modèle de république sociale quand une poignée de généraux, admirateurs du fascisme, imposèrent, à tout ce peuple, à la suite du coup d’État du 18 juillet 1936, l’Espagne noire « une, grande et éternelle » de Franco. Pendant quarante ans, les Espagnols furent confrontés à l’un des régimes autoritaires les plus sanglants du XXe siècle.

L’« Espagne interrompue, obstinément future » – dont parle le poète et résistant Jean Cassou – n’a cessé de s’engager, ici, au rythme de solidarités contre le franquisme, contre le nazisme et jusqu’à la mort du Caudillo en novembre 1975, contre l’une des dictatures les plus longues d’Europe.

Vus d’Espagne, ces archives forment le legs clandestin de mémoires empêchées sous Franco, puis minorées par le régime qui vit le jour à sa mort. Les voix venues d’en bas que délivrent les fragments de journaux intimes ou de témoignages que nous avons recueillis ici nous invitent à relire, depuis une autre perspective, la guerre d’Espagne et ses suites : non pas comme une « folie collective dont tous furent également victimes », mais bien comme un affrontement social et politique entre deux projets de société divergents. Longtemps rejetées dans les marges d’un récit consensuel donné comme condition du nouvel État démocratique, qui « oublia » pourtant de condamner le franquisme jusqu’en 2002, elles contribuent à ouvrir l’espace d’une controverse qui nous engage au présent.

Vues de France, ces paroles d’exilés et de français sont les bribes de récits mineurs longtemps étouffés sous le poids de récits glorieux de la Résistance où figuraient fort peu ces guérilleros venus poursuivre de ce côté des Pyrénées, un combat initié, de l’autre côté, contre l’allié d’Hitler et de Mussolini. Leurs auteurs, qui combattirent en France, pour des valeurs qui n’étaient pas seulement françaises, éclairent ces « blancs » qui viennent trouer les récits diplomatiques des relations entre la France et l’Espagne : l’abandon de la République espagnole en 1936 puis, encore une fois à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, l’accueil infâmant réservés aux réfugiés en 1939. Mais ils rendent aussi hommage à tous ces « Français espagnols de cœur », frères d’armes, alliés de leurs combats pour la liberté.

C’est pourquoi, à notre tour, mettre en valeur les traces intimes de ces itinéraires entre France et Espagne, ce n’est pas seulement exposer les documents ou les signes d’une Histoire refroidie. C’est tenter d’accompagner, autant que faire se peut, l’acte infime et décisif par lequel des hommes et des femmes, longtemps effacés des chroniques tentent, une fois encore, de partager au cœur de l’espace commun, le souvenir de ce qu’ils ont vécu, et au-delà des faits accomplis, l’élan de leurs espérances.

La République de tous les espoirs. Espagne, 1931-1936

Le 14 avril 1931, une foule en liesse envahit les places des grandes villes espagnoles. Des voix entonnent le chant des libéraux du xix siècle, l’hymne de Riego, mais aussi La Marseillaise, symbole de la Révolution française. Une République, la Seconde, est proclamée par surprise, pacifiquement : c’est la Niña bonita, la « belle enfant ».

Les élections municipales du 12 avril viennent de donner une majorité à une coalition composée de républicains, de socialistes, d’autonomistes catalans et de syndicalistes ; l’importante Confédération nationale du travail, anarchosyndicaliste, est restée en dehors de la bataille électorale. Le roi Alphonse XIII, représentant d’une monarchie déconsidérée, quitte le pays. Un gouvernement provisoire se met en place. Niceto Alcalá-Zamora y Torres, catholique rallié à l’idée républicaine, devient président de la République. À l’automne, Manuel Azaña Díaz, républicain convaincu, fervent francophile, est nommé président du Conseil des ministres. Manuel Azaña sera, à son tour, président de la République espagnole, le dernier, à partir de mai 1936 ; quatre ans plus tard, il décèdera en exil, à Montauban.

Ce changement de régime répond au souhait de secteurs importants de la société espagnole – notamment des milieux populaires et de nombre d’intellectuels – d’apporter des transformations politiques, économiques et sociales à un pays resté largement archaïque et inégalitaire. Une féodalité agraire persiste : des millions de paysans sont sans terres et les petits propriétaires n’ont guère de quoi vivre ; tout un prolétariat rural dépend des notables locaux, les caciques. Certaines régions, comme la Catalogne ou les Asturies, industrialisées de longue date, abritent un mouvement ouvrier très organisé. En avril 1931, les attentes sont grandes.

En France, les réactions de la presse sont très contrastées. « Vive la République espagnole ! », titre le 15 avril Le Populaire, journal socialiste, tandis que Le Figaro relate, le 17, l’accueil « émouvant » que le roi et la reine d’Espagne reçoivent à Paris. Si La Croix prend acte de ce changement elle s’inquiète des mesures prises envers l’Église et L’Action française brocarde le régime : « La République… une belle garce ». Dans L’Humanité, les communistes mettent en garde les travailleurs contre la « République bourgeoise d’Espagne ». Préfiguration de clivages futurs.

La coalition au pouvoir est composée de l’intelligentsia, de professeurs, de journalistes, qui souhaitent moderniser le pays. La tâche est vaste et les réformes, nombreuses, sont menées pendant deux ans. L’Espagne a connu cinquante-deux tentatives de coups d’État militaire, pronunciamientos, en cent vingt- deux ans. Aussi, afin d’assurer la prééminence du pouvoir civil sur l’armée – qui ne s’est pas opposée à la proclamation de la République –, une profonde transformation des forces armées est-elle entreprise. Le principal acteur de cette tentative est Manuel Azaña, ministre de la Guerre du gouvernement provisoire, admirateur de la politique militaire française de la IIIe République ; il souhaite réduire le nombre pléthorique d’officiers, maîtriser les dépenses et démocratiser l’institution.

La Constitution promulguée en décembre 1931, forte- ment inspirée de celle de la République de Weimar, est alors l’une des plus démocratiques d’Europe : elle reconnait les droits fondamentaux (expression, réunion, association…), instaure un régime parlementaire et se caractérise par des principes laïcs affirmés (mariage civil, droit au divorce…). Enfin, elle donne le droit de vote aux femmes. En 1932, un statut spécifique est accordé à la Catalogne, la dotant d’institutions régionales, la Généralité, résurgence d’un organisme médiéval, avec un parlement, un gouvernement et un président.

Dans un pays marqué par la forte empreinte de l’Église catholique, jugée responsable de l’arriération du pays, la laïcisation est promue. Le 13 octobre 1931, dans un discours aux députés resté fameux, Manuel Azaña déclare : « L’Espagne a cessé d’être catholique », convaincu que la religion relève de la sphère privée. La séparation de l’Église et de l’État est décidée, mais les projets d’extinction du budget des cultes et de dissolution des congrégations suscitent des réactions dans les milieux ecclésiastiques et des divisions dans la coalition gouvernementale.

Surtout, la question brûlante et urgente de la réforme agraire trouve un début de règlement. Des mesures sont prises en faveur des ouvriers agricoles et des petits fermiers. Afin de permettre l’installation de journaliers, la loi de septembre 1932 prévoit, moyennant indemnisation, l’expropriation des grands domaines. Devant s’accomplir par étapes et la négociation, cette réforme est modérée. Pour la première fois cependant en Espagne, le pouvoir s’emploie à réguler les rapports économiques et sociaux dans les campagnes.

La Seconde République espagnole voit les intellectuels entrer en politique pour aider à réformer le pays. Elle favorise une effervescence éducative et culturelle incomparable. Une pléiade d’artistes connus internationalement la soutient activement : peintres et sculpteurs – même s’ils travaillent à Paris, centre mondial de l’art – comme Pablo Picasso, Joan Miró ou Julio González, cinéaste comme Luis Buñuel, poètes ou dramaturges comme Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti ou Federico García Lorca. Ils mettent leur art au service de la cause. Afin de faire découvrir le théâtre aux habitants des zones rurales, Lorca crée une troupe de théâtre universitaire, la Barraca.

Dans un pays qui compte un bon tiers d’analphabètes et de nombreux enfants non scolarisés, l’enseignement a besoin d’être stimulé, rénové. L’école laïque, gratuite, unique et mixte est instituée. Des postes d’instituteurs sont créés, des écoles mises en chantier. Les Missions pédagogiques s’emploient à diffuser la culture jusque dans les régions les plus reculées. Des biblio- thèques ambulantes ou de quartier, de village, sont créées. Les libertaires développent les écoles rationalistes, inspirées des méthodes du pédagogue Francisco Ferrer et la Généralité ouvre une « école Célestin Frei- net » à Barcelone. Les syndicats ouvrent des athénées, des Maisons du peuple, pour instruire les travailleurs. La presse écrite est foisonnante.

Impliquées de plus en plus dans la vie du pays, des femmes s’organisent de manière autonome. Des femmes libertaires créent le groupe Mujeres libres et la revue du même nom, en mai 1936. Pour Lucía Sánchez Saornil, l’une des trois fondatrices, le but est de réconcilier les termes « femmes » et « libres », connotés d’interprétations équivoques lorsqu’ils sont associés.

Dès l’avènement de la République, ses adversaires se mobilisent. Les mesures prises pour réformer l’armée, laïciser le pays et tenter de donner des terres aux paysans sans terres suscitent l’hostilité des officiers, du clergé et des grands propriétaires. En août 1932, le général José Sanjurjo tente un pronunciamiento avec les monarchistes. Parallèlement, alors que le Parti communiste reste une petite organisation, les deux puissantes confédérations syndicales – l’Union générale des travailleurs (UGT), proche du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), et la Confédération nationale du travail (CNT), anarchosyndicaliste – voient leurs bases, impatientes, se radicaliser. Les résultats initiaux de la réforme agraire tardent et des occupations de terres se produisent.

Les mouvements sociaux sont réprimés durement, provoquant en retour l’accroissement de la violence politique. Comme à Casas Viejas, petite ville proche de Cadix, en janvier 1933. Les forces de l’ordre envoyées mettre fin à une insurrection libertaire incendient une maison où s’est réfugiée une famille de sympathisants de la CNT. Bilan : six personnes brulées et, au total, une vingtaine de morts dans la population ainsi que trois militaires. La majorité parlementaire qui soutient Manuel Azaña se lézarde et perd les élections en novembre 1933.

Dès lors, avec l’entrée aux Cortès d’un parti récemment créé, la CEDA (Confédération espagnole des droites autonomes), la nouvelle majorité se situe à droite. La République réformiste laisse place à une République conservatrice qui n’a de cesse de revenir sur les réformes. La CEDA est menée par un jeune avocat, José María Gil Robles, qui assiste au congrès nazi de Nuremberg. Il ne cache pas son intérêt pour le modèle fasciste, et de jeunes militants du mouvement, devenu fin 1933 le parti le plus puissant d’Espagne, rejoindront la Phalange, ouvertement fasciste, créée par José Antonio Primo de Rivera. Les droites extrêmes et monarchistes ne cessent de comploter contre la République, avec l’aide de l’Italie fasciste de Mussolini. En octobre 1934, l’entrée de trois ministres de la CEDA dans le gouvernement d’Alejandro Lerroux provoque des mouvements insurrectionnels en Catalogne et, sur- tout, dans les Asturies, région où les diverses tendances du mouvement ouvrier s’unissent. Dans le contexte de montée internationale du fascisme, l’insurrection qui embrase le bassin industriel et minier asturien est à la fois une révolution ouvrière et un soulèvement d’auto-défense. La répression, menée par la Légion et les troupes coloniales, et dirigée par le général Francisco Franco, est féroce : quelque 1 300 morts, des milliers de blessés et environ 30 000 prisonniers politiques. Une solidarité s’organise en France ; des comités se créent dans de nombreuses villes, des collectes sont organisées. Romain Rolland, prix Nobel de littérature en 1915, déclare : « Depuis la Commune de Paris, on n’avait rien vu d’aussi beau que le mouvement révolutionnaire des Asturies ». À Paris et à Alger, Jacques Prévert et le jeune Albert Camus saluent le courage des mineurs asturiens et condamnent la répression.

Cependant, regroupés en Front populaire, les partis de gauche remportent les élections du 16 février 1936. En France, les partis homologues se félicitent : l’Espagne montre l’exemple, les travailleurs ont sauvé la République du fascisme. Mais la droite maurrassienne suscite la peur.

En Espagne, deux assassinats politiques, en juillet, mettent le feu aux poudres. Le 17, les garnisons militaires du Maroc espagnol et des Canaries se soulèvent. Victorieux à Séville, Saragosse et Oviedo, les rebelles – dirigés par le général Franco après la disparition de Sanjurjo – rencontrent ailleurs une forte résistance populaire menée par les organisations syndicales et politiques, encadrée par des officiers loyaux envers la République.

Ce qui devait être un coup d’État rapide se transforme, du fait de cette résistance, en guerre civile, longue et meurtrière. Très rapidement, cette guerre civile s’internationalise. Tandis que l’Italie fasciste et l’Allemagne nazie aident les rebelles, en envoyant hommes et matériels, l’Union soviétique devient – moyennant finances – le principal fournisseur en armes du camp républicain. Une guerre civile européenne commence. Et c’est en France que l’écho de cette guerre résonnera le plus.

![Combattre le fascisme dans les années 1968 [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/FzNZ0L5X0AAAWKT-150x150.jpeg)