Italie : les droites radicales ne viennent pas de nulle part. Entretien avec David Broder

La progression des droites en Italie n’est pas un simple reflet de la situation internationale. Cette consolidation sur le sol italien peut être interprétée comme un produit du recul progressif des institutions démocratiques et de la gauche. Nous devons être prompts à en tirer les leçons, car cette histoire est aussi la nôtre.

Cet entretien a été initialement publié par Jacobin América Latina en janvier 2021, donc avant le changement de gouvernement qu’avait analysé Stefano Palombarini pour Contretemps.

***

La montée de l’extrême droite italienne en 2018 a suivi un schéma déjà familier sur le continent européen : celui de partis nationalistes et xénophobes conquérant soudainement une grande partie du vote populaire. Si cette tendance a été accueillie avec un certain étonnement en Europe, en Italie, elle a été prise tout naturellement : l’arrivée au gouvernement d’un homme de droite radicale comme Matteo Salvini semblait confirmer une vieille image qui dépeint la péninsule comme un « pays de droite », arriéré et enclin à la démagogie.

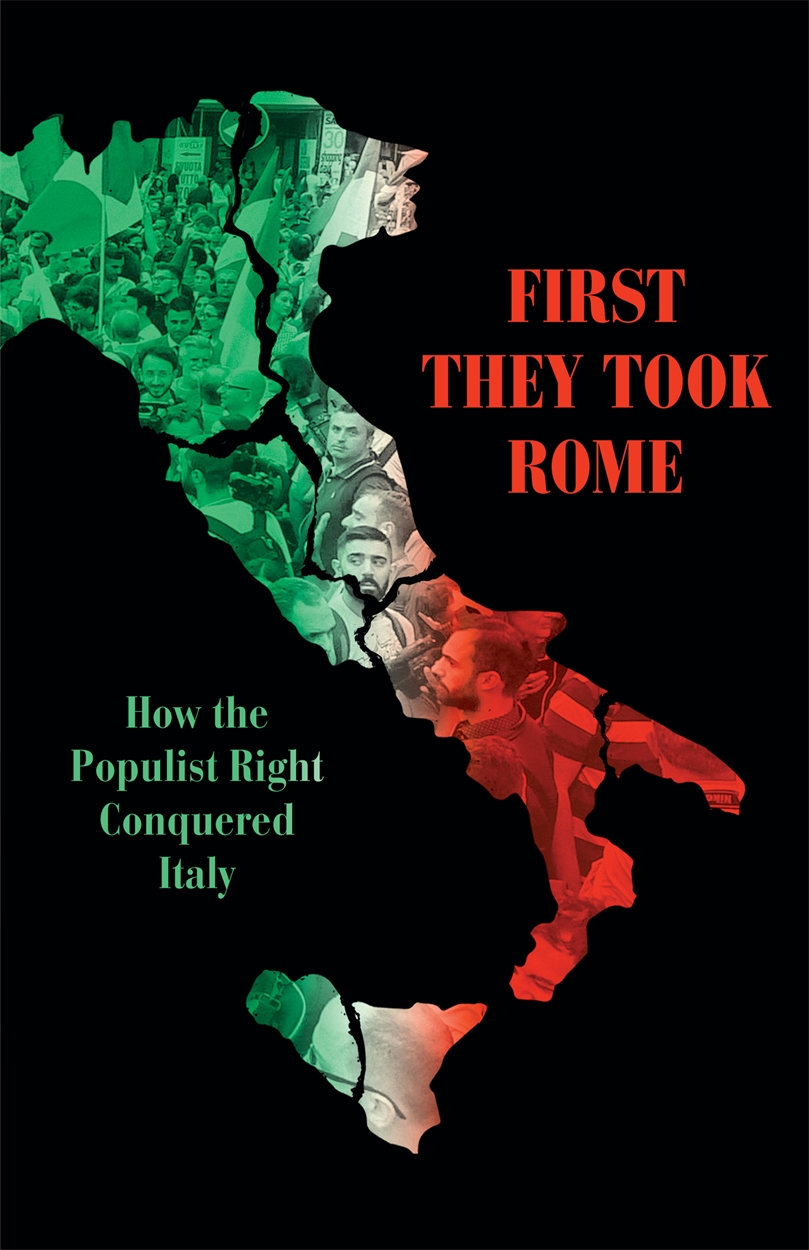

Dans son nouveau livre First They Took Rome (Verso, 2020), l’historien David Broder revisite l’histoire politique récente de l’Italie pour contrer le récit culturaliste selon lequel les maux du peuple italien découlent d’un « retard de naissance » qui trouve son corrélat dans le domaine politique et économique. David Broder, qui est également membre de la rédaction du magazine Jacobin, soutient que le cas de l’Italie représente en fait le contraire : plutôt qu’un signe « d’arriération », son déclin socio-politique représente une image de l’avenir. Un avenir qui, en fait, a déjà commencé à prendre forme dans certains pays comme les États-Unis et le Brésil.

Jacobin América Latina s’est entretenu avec lui sur les leçons que l’on peut tirer, tant en Amérique latine que dans d’autres parties du monde, de la dynamique de la politique italienne dans l’histoire récente.

Denis Rogatyuk : Vous dites que la montée de la droite populiste en Italie est une image de l’avenir sous d’autres latitudes, un avenir caractérisé par la domination de l’extrême droite fondée sur le recul de la gauche et la détérioration des acquis de la classe travailleuse depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce un avenir envisageable pour l’Europe et le reste du monde ?

David Broder : L’une des choses que je fais dans mon livre est de rejeter la proposition selon laquelle l’extrême droite en Italie est forte en raison d’une sorte de « caractère national » qui persisterait dans le temps. Une partie du récit concerne la radicalisation de la droite sur une base nationaliste, mais au-delà des stratégies ou de la rhétorique, le changement fondamental est la désarticulation du vote de gauche de la classe travailleuse.

Dans les années 1990, le centre-gauche post-communiste, dirigé par des banquiers et des technocrates libéraux, a expliqué aux électeurs qu’il violait les droits du travail et privatisait les actifs publics afin de préparer l’Italie à rejoindre l’euro : « se sacrifier aujourd’hui pour une vie meilleure demain ». Vingt ans plus tard, les travailleurs sont plus pauvres et le PIB est plus faible.

Les architectes de ce désastre ont refusé catégoriquement d’être confrontés à cette histoire et ont plutôt cherché des raisons « culturelles » pour expliquer la force de l’extrême droite. En ce sens, ils ont choisi de présenter l’Italie comme un « pays de droite » dysfonctionnel dans lequel la démagogie a pu rallier les masses depuis l’époque de César et de Mussolini. C’est pourtant le pays qui abritait le plus grand parti communiste de l’Occident, atteignant 1,6 million de membres il y a seulement trente ans ! Depuis lors, après tous les efforts déployés pour « moderniser » la gauche et la présenter comme une force pro-marché et pro-européenne, son vote populaire (allant des sociaux-démocrates néolibéraux à l’extrême gauche) a diminué de plus de moitié en termes absolus.

Le changement à droite est différent. Depuis l’effondrement de la Démocratie chrétienne au début des années 1990 et les scandales de corruption de Tangentopoli, qui a donné le signal de départ de l’Opération Mains propres, la droite a également connu une intense volatilité organisationnelle depuis de brèves vagues de soutien à Silvio Berlusconi, à la Ligue du Nord originale (la régionale), à la Ligue nationale de Matteo Salvini plus récemment et, maintenant, aux Frères d’Italie (Fratelli d’Italia) post-fascistes. Mais au-delà de tous ces épiphénomènes, l’électorat de droite a été globalement plus stable, à peine plus fragmenté et radicalisé qu’à l’époque de la Démocratie Chrétienne.

Contrairement à l’approche stéréotypée qui postule que le vote traditionnel de la classe travailleuse bascule à droite (ce que l’on peut également observer avec Trump, le Brexit, Le Pen, etc.), je pense que ce qui est beaucoup plus important, c’est la dynamique de l’abstention du vote. Lors des élections générales en Italie dans les années 1970, le taux de participation a atteint 95 %. Aujourd’hui, il est d’environ 70 % et la baisse se concentre en grande partie dans la classe travailleuse et les chômeurs. À mon avis, ce phénomène est appelé à se répandre dans le monde entier et a d’ailleurs déjà commencé. La différence avec l’Italie est seulement que l’on a observé cette abstention massive un peu plus tôt, dès le début des années 1990.

Une grande leçon de l’Italie est que l’absence d’un parti communiste n’affaiblit pas l’anticommunisme mais le renforce. S’il est vrai que l’anticommunisme répressif visera toujours les structures les plus organisées, lorsque le capitalisme ne parvient pas à offrir un meilleur avenir aux majorités, ses représentants institutionnels peuvent au moins tout mettre sur le dos des « communistes » (en les associant généralement aux minorités raciales, soupçonnées de « vouloir nous voler quelque chose »). Nous l’avons vu en Italie avec Berlusconi, lorsqu’il a qualifié toute l’opposition de « communiste » et nous le voyons maintenant au Brésil, nous l’avons vu avec Corbyn au Royaume-Uni ou avec les attaques de Trump contre les Antifa…

DR : Votre nouveau livre souligne le rôle que le sentiment « anti-politique » des masses et la prétendue « lutte contre la corruption » en Italie ont joué en tant que terreau pour l’apparition de nouvelles figures de droite et la renaissance d’autres. Diriez-vous qu’en Amérique latine, la lutte contre la criminalité et le retour des autoritarismes indiquent que nous assistons à quelque chose de similaire ?

DB : En Italie, au début des années 1990, les « politiques anti-corruption » ont permis une alliance entre les libéraux centristes et la version originale de la Ligue du Nord dans le cadre d’un projet de révolution contre les élites dans un combat pour un faible taux d’imposition. La « classe politique corrompue » est au fond présentée comme un élément extérieur et parasitaire de la société, de sorte que (comme au Brésil) même les dépenses sociales pour les travailleurs peuvent être considérées comme « corrompues » dans la mesure où elles sont « volées » aux contribuables les plus aisés qui se plaignent de devoir les payer. Pour la Ligue, l’idée de dépenses publiques excessives est associée à l’imaginaire de « la mafia du Sud qui pille le Nord productif ».

Les véritables cas de corruption correspondent à la connivence d’agents publics avec des intérêts économiques privés ; par exemple, si vous me payez une certaine somme d’argent, je vous donnerai le contrat pour construire tel ou tel projet public dont les normes seront généralement inférieures aux nécessités. Toute véritable solution au problème devrait commencer par la remise en question de l’absence de contrôle des entrepreneurs privés et du triste héritage de la privatisation plutôt que par des recherches sans fin de pommes pourries et de dirigeants plus honnêtes.

Dans le cas de l’Italie, les politiques de lutte contre la corruption ont été utilisées pour attaquer l’héritage politique de la Première République (1946-1994), un État dirigé par la Démocratie Chrétienne dans lequel les socialistes ont joué un rôle mineur aux côtés de l’opposition communiste. Dans cette impasse institutionnelle, dominée par une coalition perpétuelle de partis anticommunistes, bon nombre des véritables affaires de corruption ont prospéré. La « lutte contre la corruption » dans les années 1990 faisait néanmoins partie de l’arsenal idéologique de ceux qui voulaient faire reculer l’État lui-même.

DR : L’ascension de Berlusconi au pouvoir semble refléter celle de Trump : un magnat des médias qui est arrivé au gouvernement à partir d’une plate-forme de « l’élite anti-politique » après des années de construction de sa marque par le biais de diverses interventions médiatiques avec un style qui combine la posture d’un animateur de jeu télévisé avec une évasion de la réalité. Pensez-vous que l’empreinte de Trump sur la scène politique puisse durer aussi longtemps que celle de Berlusconi ?

DB : Il existe certainement des similitudes entre les deux personnages. Il est également vrai que le style politique privilégié par Berlusconi, une machine médiatique centrée sur le leader, dont la représentation parlementaire est assurée par des associés personnels plutôt que par un parti de masse structuré en délégations, congrès et ainsi de suite, a réussi à façonner le paysage politique italien. Ce que Berlusconi a fait avec ses chaînes de télévision a ensuite été imité par le Mouvement 5 étoiles (à travers le blog de l’humoriste Beppe Grillo) et, par la suite, par Matteo Salvini sur les réseaux sociaux ; Il s’est agi de l’utilisation d’une plateforme médiatique personnelle et incontestable pour mener le débat public et, en même temps, contrôler l’agenda de l’opérateur public RAI, etc.

Il est cependant compliqué de faire une comparaison avec les États-Unis car, au-delà de sa radicalisation au sein du parti républicain, je ne pense pas que Trump ait eu un effet similaire sur les démocrates. Cela s’explique en partie par le fait que bon nombre des changements introduits par Berlusconi étaient, d’une certaine manière, une adaptation italienne de la politique américaine, à savoir le remplacement d’un système de partis de masse et de premiers ministres peu visibles (qui changeaient généralement plusieurs fois par mandat) par un système plus présidentialiste, centré sur le leader, basé sur ce que les politologues appellent une structure de parti « plus lâche », qui était inhabituelle en Italie mais courante aux États-Unis.

Le Parti démocrate italien qui a été créé en 2007 est une copie carbone du modèle américain. Ayant hérité de la structure du parti communiste en 1991, les « Démocrates de Gauche » post-communistes ont progressivement abandonné des questions telles que la formation politique, les congrès, les liens avec les syndicats, etc. au profit de primaires à l’américaine et ont finalement opté pour le nom de « Parti démocrate » ce qui a conduit au fil du temps à un remplacement progressif de ses membres et de sa base électorale. Aujourd’hui, c’est un parti libéral dans lequel plus vous êtes riche, plus vous avez de chances de voter.

Si une comparaison peut être faite entre les démocrates américains et Trump, elle repose davantage sur le glissement vers la droite qui a lieu en général et, liée à cela, la décision des démocrates de présenter Trump comme une figure répréhensible uniquement pour des raisons morales, ce qui ne se produirait pas, soi-disant, avec les « républicains honnêtes » du passé, tels que George W. Bush ou Reagan. Au lieu de s’opposer à une droite de plus en plus radicalisée, les Clinton et Biden sont partis à la recherche de « républicains modérés » avec la promesse de défendre leurs intérêts économiques et, en même temps, d’armer la « résistance ».

En Italie, nous avons déjà connu tout cela dans les années 1990 : l’appel soi-disant « antifasciste » contre Berlusconi a livré pieds et poings liés la gauche au centre-gauche libéral et pro-européen dont les décisions dans le domaine économique ne cessaient de basculer à droite. Tout comme Ellen DeGeneres accueille George W. Bush en tant qu’allié dans la lutte contre Trump, Berlusconi a ces dernières années de nouveau été estampillé comme allié des démocrates contre Matteo Salvini et, plus important encore, comme défenseur de la zone euro.

Il y aurait une analogie si, dans quatre ans, le néo-nazi Richard Spencer était le candidat du Parti Républicain à la présidence et que les démocrates disaient que son extrémisme était en conflit avec des républicains plus modérés comme Trump.

DR : Il semble que les trois partis d’extrême droite (Lega, Fratelli d’Italia et Forza Italia) jouent un jeu de chaises musicales pour voir qui pourra diriger la coalition de droite. Selon vous, comment la pandémie actuelle et la crise socio-économique ont-elles affecté les paramètres électoraux de chaque force ? Qui a pu profiter de la situation et qui en a souffert ?

DB : Après les élections générales de mars 2018, la Ligue de Salvini a rapidement conquis la majorité du vote de droite restant, après avoir battu Forza Italia par 17 points contre 14. Salvini a réalisé un bon score sur la base de sa plateforme gouvernementale, ainsi que des gains dans les élections régionales en dehors de ses bastions électoraux du Nord, comme la Lombardie et la Vénétie. Lors de l’élection européenne de mai 2019, la Ligue a obtenu 34 % des voix, Forza Italia de Berlusconi 9 % et Fratelli d’Italia (Fd’I) 6 %. Salvini semblait être sur le point de devenir premier ministre.

Cependant, depuis sa tentative ratée de pousser à des élections anticipées en août 2019, qui a conduit à la formation d’une nouvelle coalition entre les Démocrates et le Mouvement 5 étoiles et surtout après la courte défaite de la Ligue aux élections régionales d’Émilie-Romagne en janvier 2020, son parti n’a cessé de céder du terrain au Fd’I, de sorte qu’ils pèsent désormais autour de 25% et 15% respectivement (une différence de 10 points en un an).

Cette situation s’explique par l’incapacité de la Ligue à étendre significativement son organisation territoriale en dehors de ses bastions électoraux du Nord. En 2018-2019, de nombreux opportunistes ont voulu être parachutés à la tête de nouvelles délégations dans le centre-sud de l’Italie (où sa cote de popularité dans les sondages était en hausse grâce au profil médiatique de Salvini) mais la Ligue n’a jamais gagné le contrôle des gouvernements régionaux du Sud ni construit de solides structures militantes comme elle l’a réussi à le faire dans le Nord. Cela l’a rendu beaucoup moins apte à réagir à des revers temporaires sur la scène politique nationale comme elle pouvait le faire auparavant. La dirigeante de Fd’I, Giorgia Meloni, est la « nouvelle grande figure » et Matteo Salvini semblant avoir perdu sa touche magique, une partie du soutien qu’il avait gagné récemment se déplace vers elle.

Ajoutez à cela le coronavirus et la crise économique qui en découle. La réponse de Matteo Salvini lui-même a été clownesque : il s’est d’abord opposé au fait que le virus empêche les gens de partir en vacances, puis a appelé à la fermeture des frontières. Le gouvernement régional de Vénétie, présidé par Luca Zaia a réussi à maintenir les affaires à un faible niveau, marquant ainsi une grande différence avec son pair de gauche Attilio Fontana en Lombardie (qui fait maintenant face à des allégations de fraude). La critique de Salvini à l’égard de l’UE en ce qui concerne le plan de soutien européen et ses conditions est pleine de contradictions et se trouve incapable de galvaniser les différentes parties de sa base à la différence de ses positions traditionnelles contre l’immigration.

L’affaiblissement de la Ligue n’est pas une bonne nouvelle en soi car cela favorise directement Giorgia Meloni, une figure au passé fasciste. Il ne s’agit pas cependant d’un simple processus de radicalisation car le Fd’I se présente comme une force « conservatrice et conventionnelle » avec des nuances démocrates-chrétiennes, similaire au post-franquisme du Parti Populaire dans l’Etat espagnol. Elle entretient de meilleures relations avec le Parti républicain qu’avec la Ligue elle-même et partage avec Berlusconi un certain nombre de positions directement anti-Poutine, anti-Chine et pro-atlantiste. Giorgia Meloni pas plus que Matteo Salvini n’est favorable à l’Italexit, même si dernier l’a défendu dans le passé.

En bref, la plupart des conservateurs de la classe moyenne n’y sont pas favorables et Salvini est incapable de donner une vraie réponse. Il se limite par conséquent à dénoncer les détails secondaires de ce que fait Giuseppe Conte. On pourrait rappeler l’émergence récente de ces grandes coalitions qui ont été encouragées tant par Romano Prodi (le principal adversaire centriste dans les années 1990 et 2000) que par le député de Forza Italia Renato Brunetta. Les commentaires de Brunetta, en particulier, suggèrent que Forza Italia ne permettra pas la chute du gouvernement actuel, mais il s’agit davantage d’une force d’appoint que d’une force capable de prendre la direction du bloc de droite.

Giuseppe Conte est apparu comme celui qui a réussi à gérer à la fois la crise sanitaire et les relations avec Bruxelles, affaiblissant ainsi l’offensive de Salvini et érodant son image de « jeune prodige » ce qui a entraîné des tensions avec les dirigeants régionaux de la Ligue. Malgré tout, dans l’ensemble, les partis d’opposition de droite représentent toujours environ 50 % des voix et l’Italie est confrontée à une baisse du PIB de plus de 10 %, en plus d’une dette de 2 500 milliards d’euros. Aucun gouvernement ne peut être construit sur cette base. Le fait que la Ligue perde si rapidement le soutien qu’elle a obtenu (comme cela s’est produit précédemment avec 5 Etoiles) montre à quel point le soutien que les partis reçoivent aux élections est volatile et superficiel.

*

Denis Rogatyuk est un écrivain, journaliste et chercheur basé à Londres. Il a écrit pour Tribune, Green Left Weekly, TeleSUR, LINKS, International Viewpoint et d’autres publications.

Cet article a été traduit du castillan par Christian Dubucq.

![Rebelles réactionnaires et extrémisation des droites [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/President_Trump_Delivers_Remarks_at_CPAC_49608880598-150x150.jpg)