Nationalisme et néolibéralisme

Neil Davidson était un militant révolutionnaire, un chercheur marxiste de premier plan et une figure de la gauche radicale écossaise, décédé en mai 2020. Il enseignait au département de géographie et de sociologie de l’université de Glasgow. Il a notamment écrit sur les origines du capitalisme, la question du nationalisme et la nature du néolibéralisme.

Il a notamment publié The Origins of Scottish Nationhood (2000) et Discovering the Scottish Revolution, 1692-1746 (2003), Engagement with Marxism : Selected Writingsd’Alasdair MacIntyre, 1953-1974 (2008, avec Paul Blackledge), ou encore How Revolutionary Were the Bourgeois Revolutions? (2012), Nation-States: Consciousness and Competition (2016).

***

Les partisans de l’économie de marché ont toujours été ambivalents à l’égard du nationalisme. Dans un ouvrage important intitulé Nation, État et économie (1919), le grand penseur néoclassique autrichien Ludwig von Mises a avancé qu’il était naturel pour les groupes humains qui partagent une langue commune d’adopter des identités nationales, même si celles-ci ne coïncident pas nécessairement avec les frontières de l’État, comme le montre l’exemple allemand[1]. Compte tenu des difficultés pratiques de la mise en place d’un État mondial pour organiser le système capitaliste, les États-nations constituaient une base convenable pour établir le cadre juridique nécessaire à l’activité économique. En revanche, sitôt que le nationalisme venait entraver le fonctionnement concurrentiel du marché mondial (par exemple en alimentant le soutien populaire derrière des mesures politiques indésirables), les représentants de l’école autrichienne le voyaient comme un danger pour ce qu’ils considéraient être la rationalité économique. À leurs yeux, le nationalisme était acceptable quand il constituait un principe en faveur de l’établissement d’une économie libérale, mais pas quand il donnait lieu à une interférence collective dans cette même économie.

En ce qui concerne le nationalisme (et bien d’autres domaines d’ailleurs), le néolibéralisme suit les traces de l’économie néoclassique. Les néolibéraux ont pourtant tendance à se décrire en d’autres termes, comme partisans de la mondialisation, à laquelle ils attribuent un caractère foncièrement capitaliste. Dans les travaux contemporains qui chantent les louanges de la mondialisation capitaliste, le nationalisme est associé à une longue série de forfaits : menaces militaires sur la paix, imposition de barrières protectionnistes au libre-échange et expression d’hostilité raciste envers les migrants. Les mouvements pour une mondialisation alternative qui ont émergé à Seattle en 1999 sont par ailleurs régulièrement accusés de vouloir empêcher le développement du « tiers monde » pour des motifs nationalistes et égoïstes[2]. Pourtant, si l’on dépasse la rhétorique des publicitaires néolibéraux pour aborder le comportement concret des politiciens et autres gestionnaires de l’État néolibéral, c’est une attitude bien différente qui se donne à voir à l’égard du nationalisme. Comme l’a fait remarquer David Harvey, « l’État néolibéral a besoin d’un certain type de nationalisme pour survivre »[3]. Pour comprendre pourquoi, il faut nous entendre sur ce qu’est le néolibéralisme.

Les conséquences du néolibéralisme

Par « néolibéralisme », je désigne les politiques économiques et sociales interdépendantes qui font office d’orthodoxie collective depuis le milieu des années 1970. Toute tentative de définition inclurait (bien que la liste suivante ne soit en aucun cas exhaustive) : la flexibilité du marché du travail, la déréglementation des marchés financiers, la suppression de mesures protectionnistes et de subventions sur les biens essentiels, la privatisation des industries et des services publics, la marchandisation de services autrefois gratuits et le passage d’une fiscalité directe et progressive à une fiscalité indirecte et régressive. Ces mesures ont été adoptées par tous les États, même ceux qui continuent de prétendre avoir supplanté le capitalisme (dont la Chine est le plus important), et par les institutions transnationales comme la Banque mondiale et l’Organisation mondiale du commerce, qui encadrent le développement et l'(in)stabilité internationale dans l’intérêt de l’ordre mondial.

L’émergence du néolibéralisme comme stratégie consciente de la classe dominante plutôt que doctrine idéologique ésotérique survient en réaction à la fin du boom d’après-guerre, dans les années 1970. Elle s’inscrit dans les conditions inédites issues de ce boom, incluant notamment l’expansion sans précédent du commerce international, l’avènement de la production transfrontalière qui permet d’utiliser les forces de production mondiales plutôt que celles d’un seul État, ainsi que la création de banques « offshore » et de flux de capitaux monétaires non-limités par les frontières nationales. Ce dernier processus, plus que tout autre, a rendu particulièrement vulnérables les politiques gouvernementales qui étaient jugées contraires à l’intérêt du capital. Contrairement aux usines, l’argent peut être déplacé et ne dépend pas de la protection d’un ou plusieurs États territoriaux. Néanmoins, les États ne sont évidemment pas devenus complètement impuissants face aux marchés, comme le clame le mythe de la mondialisation cultivé par les politiciens qui cherchent à renvoyer la responsabilité des politiques néolibérales à de prétendues « grandes forces impersonnelles » sur lesquelles ils n’auraient aucun contrôle. Le néolibéralisme était bien un choix, mais ce choix devenait inévitable puisque l’objectif était la poursuite et l’expansion du capitalisme à tout prix[4].

Mais le néolibéralisme n’est pas parvenu à réduire la pauvreté ou les inégalités. De plus, il n’a pas permis de recréer les conditions d’accumulation de capital qui existaient pendant le Grand Boom, échouant ainsi à satisfaire les exigences du système lui-même, ce qui est bien plus grave du point de vue de la classe capitaliste internationale.

L’échec principal du néolibéralisme est de n’avoir pas maintenu l’augmentation constante du taux de profit. Même par intermittence, ces taux n’ont pas atteint ceux enregistrés entre 1948 et 1974[5]. L’accumulation a fini par reposer sur l’augmentation de la productivité d’une part (faire travailler plus moins de personnes) et la diminution de la part du revenu alloué au travail d’autre part (payer moins les travailleurs), mais ce n’est pas viable indéfiniment. En outre, la baisse des salaires réels, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, a favorisé l’endettement des ménages qui ne cesse de croître. Cet endettement ne représente pas un moyen pour les « consommateurs » de posséder plus de biens, comme le sous-entendent les discours moralisateurs : c’est précisément pour faire face aux coûts du monde néolibéral ultra-marchandisé que ceux-ci tentent de maintenir leur solvabilité, par le biais de prêts, d’hypothèques, de crédits, de découverts et autres. Et une économie qui a besoin d’une dette systémique pour maintenir son expansion n’est guère en bonne santé.

En effet, le véritable succès du néolibéralisme tient à ses transferts de richesses et de ressources à la classe dominante et à ses partisans, mais ce processus a des limites. D’une part, l’opportunité générée par l’ouverture des économies staliniennes précédemment fermées est une opération unique. De plus, le transfert de richesse du secteur public au secteur privé est restreint puisqu’il s’agit simplement de déplacer de l’argent et des ressources déjà existantes au sein du système. Or, pour survivre, le capitalisme ne peut se contenter simplement d’enrichissement personnel : il a besoin d’accroître la production.

La nécessité du nationalisme dans l’ordre néolibéral

Le nationalisme est le corollaire idéologique nécessaire du capitalisme. Les composantes de la classe capitaliste ont constamment besoin de conserver des bases territoriales pour leurs opérations[6]. Pourquoi ? Parce que si le capitalisme est basé sur la concurrence, cela n’empêche pas les capitalistes de vouloir fixer les conditions de cette concurrence afin de se protéger des potentiels effets négatifs en cas d’échec. D’une certaine manière, c’est à l’État qu’ils attribuent la tâche de les prémunir de ces risques : en plus de l’infrastructure qu’il leur fournit, l’État doit si possible faire en sorte que les effets de la concurrence soient subis par d’autres qu’eux. Un État mondial ne pourrait pas vraiment jouer un tel rôle ; sur ce point, ce serait comme ne pas avoir d’État du tout. En effet, quand tout le monde est protégé, personne ne l’est, puisque les relations de marché sans restriction prévalent, avec tous les risques que cela comporte. L’État a donc besoin de frontières et doit pouvoir faire la distinction entre ceux qui disposeront de sa protection et les autres. Mais il ne peut être le pôle de fonctions spécifiques sans attachement idéologique : les capitalistes doivent au moins essayer de se convaincre qu’ils agissent au nom d’un intérêt « national » plus grand (même s’il s’agit évidemment de leur intérêt personnel). Sans un certain degré d’auto-illusion, il s’agirait de gangstérisme pur et simple. Par conséquent, lorsque Liah Greenfield décrit l’ « esprit du capitalisme » comme « l’expression économique de la compétitivité collective inhérente au nationalisme, elle-même étant le produit de l’investissement collectif de ses membres dans la dignité et le prestige de la nation », elle retourne l’histoire à l’envers[7]. C’est plutôt la compétitivité collective du capitalisme exprimée au niveau de l’État qui requiert le nationalisme comme cadre dans lequel la compétitivité peut être justifiée, en vertu d’une aspiration supérieure à celle de l’augmentation des marges bénéficiaires. Si la Grande-Bretagne, ou l’Écosse par exemple, doit être compétitive en tant que puissance collective, cela signifie évidemment que les entreprises britanniques (ou écossaises) doivent être compétitives individuellement, mais cette concurrence se joue autant entre elles qu’avec leurs rivales étrangères. Au cours de cette compétition, certaines vont échouer. Leur échec est cependant une contribution à la survie nationale, comparable, peut-être, au sacrifice des soldats sur le front : la concurrence est la santé de la nation, tout comme la guerre était autrefois considérée comme la santé de l’État.

Le nationalisme ne sert pas seulement à unifier des pans de la culture bourgeoise qui sont territorialement séparés, il est aussi très utile au capital en tant qu’il permet de fragmenter la classe ouvrière. Georg Lukács a souligné un jour que l’une des stratégies utilisées par la bourgeoisie pour tenter d’empêcher les travailleurs de développer une conscience de classe cohérente consiste à « lier chacun des membres de cette classe à un État abstrait qui règne au-dessus d’eux, en tant qu’individus séparés, simples ‘citoyens’ »[8]. Mais cet État ne peut pas être seulement « abstrait », au contraire, il doit être très concret, particulier, fondé sur un sentiment d’identité commune.

Au sein de la classe ouvrière, le nationalisme peut être imputé à deux causes. La première est la recherche spontanée d’une forme d’identité collective permettant de surmonter l’aliénation de la société capitaliste. Dans ce cas, la conscience nationale représente une alternative à la conscience de classe, bien qu’elle soit rarement poussée à son terme, puisque c’est par un biais réformiste que le nationalisme s’intègre effectivement dans la classe ouvrière. La seconde cause est l’encouragement délibéré du nationalisme par la bourgeoisie, dans le but de lier les travailleurs à l’État et, à travers l’État, les lier au capital[9]. D’où l’absurdité des affirmations de Tom Nairn selon lesquelles « ce que le monde extra-américain devrait craindre, ce n’est pas le nationalisme américain mais la décadence de l’État américain », comme si le nationalisme n’était pas le moyen par lequel l’État américain alimentait le soutien populaire en faveur de ses aventures impérialistes, comme en Afghanistan et en Irak[10].

Ainsi, si l’application des politiques néolibérales au cours des trente dernières années a intensifié l’aliénation et l’atomisation, condition normale de la vie quotidienne en société capitaliste, leurs conséquences vont plus loin encore. Comme l’écrit Terry Eagleton, « le capitalisme a besoin d’un type d’être humain qui n’a jamais existé, qui se contiendrait prudemment lorsqu’il est au travail et deviendrait sauvagement anarchique dans les centres commerciaux »[11]. Précisément, c’est parce qu’un tel être n’existe pas et que les dimensions économique et sociale se confondent dans la vie réelle (malgré leur séparation dans les disciplines académiques), que toutes les relations sociales ont été investies par cette anarchie, cette redéfinition marchande de l’auto-satisfaction, l’auto-réalisation et l’épanouissement, processus dont on ignore encore les conséquences. Face à « l’anarchie sociale et au nihilisme » qui en résultent, Harvey constate avec grande modération qu’ « un certain degré de coercition semble alors nécessaire pour rétablir l’ordre »[12]. Si rien n’est fait, l’avenir sera tel que l’avait prédit George Steiner à la chute du mur de Berlin : une combinaison de répression et de marchandisation, « le knout d’un côté, le cheeseburger de l’autre »[13]. Cependant, la répression en soi ne peut produire le degré de consentement volontaire que le système exige.

Dans ces circonstances, le nationalisme joue un double rôle : il fournit une sorte de compensation psychique aux producteurs, que la simple consommation de marchandises ne suffit pas à produire, et il permet de recréer au niveau politique la cohésion qui s’érode au niveau social. Ce n’est pas un hasard si le tournant nationaliste dans l’idéologie de la classe dominante chinoise s’est intensifié avec l’ouverture initiale aux marchés mondiaux en 1978 et la suppression du mouvement de réforme politique en 1989, qui a été suivie d’une « campagne d’éducation patriotique » (dont les aspects principaux perdurent encore aujourd’hui, comme l’ont découvert à leurs dépens les Taiwanais et les Tibétains[14]). À cet égard, la Grande-Bretagne est mal placée pour critiquer les Chinois : deux des déclarations les plus scandaleuses faites par Gordon Brown – face à un auditoire par ailleurs conséquent – disent qu’il faut cesser de s’excuser pour l’Empire britannique et que les emplois britanniques devraient être réservés aux travailleurs britanniques.

Problèmes rétroactifs

La division en territoires nationaux a toujours permis d’allouer la dévaluation et la destruction du capital à certains espaces, dans la mesure où un groupe de gestionnaires protège ses « propres » capitaux contre la pression de la crise mondiale, au détriment d’autres groupes qui tentent de faire de même. Cela prend une forme aiguë dans le cas des conflits militaires récents :

« À l’ère de la politique de masse, toutes les guerres entre États sont des guerres nationalistes, menées au nom des nations et prétendument dans leur intérêt »[15].

Mais la guerre n’est pas la forme exclusive, ni même d’ailleurs la plus courante, de rivalité géopolitique. Edward Luttwak décrit les nouvelles rivalités comme « géo-économie » ou « guerre par d’autres moyens » :

« Dans ce domaine, le capital d’investissement pour l’industrie fourni ou dirigé par l’État équivaut à la puissance de feu ; le développement de produits subventionnés par l’État supplante l’innovation en matière d’armement ; et la pénétration du marché soutenue par l’État remplace les bases militaires et les garnisons sur le sol étranger ainsi que l’influence diplomatique ».

Il ne s’agit pas de simples analogies. Comme le note Luttwak, la guerre peut être « différente du commerce, mais de toute évidences, ils ne sont pas si éloignés l’un de l’autre » :

« En particulier, un cycle action-réaction de restrictions commerciales qui suscitent des représailles ressemble beaucoup à une escalade de crise qui peut conduire à une guerre pure et simple »[16].

Ceci étant, ce que Luttwak appelle les « attitudes d’adversité » mobilisées par les États peuvent échapper au contrôle de ceux qui les ont initialement encouragées. À ce titre, Ian Kershaw suggère que l’une des raisons pour lesquelles l’élite militaire japonaise a été forcée de participer à la Seconde Guerre mondiale était qu’elle avait encouragé un chauvinisme de masse important ainsi que des attentes d’expansion militaro-territoriale dont elle ne pouvait se défaire sans provoquer l’hostilité populaire : les généraux étaient pris à leur propre piège[17].

Plus généralement, Norman Stone soutient que la Première Guerre mondiale n’aurait pas pu aboutir sur des négociations avant la fin 1916, peu importe l’avis des politiciens et des généraux : les haines nationalistes qu’ils avaient encouragées, alors décuplées par les morts, les souffrances et les destructions, avaient développé leur « dynamique » propre et réclamaient des dirigeants déterminés à vaincre[18]. On retrouve ce genre de conséquences à l’époque néolibérale contemporaine.

Gowan a fait remarquer que l’hostilité des conservateurs à l’égard de l’UE, dont le New Labour a hérité, ne peut s’expliquer au niveau purement politique, compte tenu du programme néolibéral que l’UEM (Union économique et monétaire) vise à institutionnaliser et auquel sont attachés tous les partis britanniques. Cependant, les réformes néolibérales ayant remarquablement échoué à régénérer l’économie britannique, sauf à enrichir une nouvelle classe de rentiers, une exposition à la concurrence révèlerait les failles que le néolibéralisme était censé avoir comblé. Les politiciens et les administrateurs britanniques ont alors misé sur la résurgence du nationalisme impérial pour préserver les intérêts du capital national, résurgence qui les empêche maintenant d’adopter une autre stratégie, si rationnelle soit-elle à leurs yeux[19].

Le nationalisme néolibéral fait peser un autre danger sur les classes dominantes, à savoir les risques de fragmentation des États néolibéraux. Harvey écrit :

« Pendant la guerre des Malouines, dans le cadre de son opposition à l’Europe, Margaret Thatcher a invoqué le sentiment nationaliste pour soutenir son projet néolibéral, mais elle faisait d’avantage référence à l’Angleterre et à Saint-Georges qu’au Royaume-Uni, ce qui a déclenché l’hostilité de l’Écosse et du Pays de Galles »[20].

Pourtant, l’hostilité de (certains) Écossais et de (certains) Gallois aurait-elle été moindre si Thatcher avait fait appel à une appartenance britannique plutôt qu’anglaise ? C’est une stratégie à laquelle Gordon Brown s’essaye actuellement, sans grand succès. La difficulté est ici plus profonde. Le nationalisme étant un aspect fondamental du développement capitaliste, la première réaction face à des conditions intolérables est de chercher à établir un nouvel État-nation, bien que cela nécessite un certain niveau de conscience nationale, comme c’est le cas en Écosse. Pour le dire autrement, le néolibéralisme requiert l’existence de nations sans égard pour leur particularité.

Alternatives au nationalisme ?

Malgré les risques, on voit pourtant mal ce qui pourrait remplacer le nationalisme comme moyen d’assurer la loyauté – même partielle – de la classe ouvrière envers l’État capitaliste et de faire obstacle à la formation d’une conscience de classe (le football n’y arrivant pas tout à fait, bien qu’il semble parfois pouvoir y prétendre). Au début de l’ère néolibérale, Raymond Williams a noté qu’ « un système de production et de commerce mondialisé » nécessitait également que la population soit « socialement organisée et disciplinée de façon à pouvoir mobiliser ses efforts et lui soutirer des impôts selon les démarcations nationales résiduelles mais efficientes. Dans ce domaine, il n’y a pas d’alternative politique efficace »[21]. De bien des manières, le nationalisme fait désormais figure de « cœur d’un monde sans cœur » au lieu de la religion, qui ne semble pas en voie de reprendre cette place. Certes, la résurgence de la croyance religieuse est réelle, mais elle n’est pas de taille à faire reculer tous les acquis de la sécularisation, et elle est presque partout subordonnée aux nationalismes locaux. Une autre difficulté se présente également. L’un des aspects idéologiques de la « guerre contre le terrorisme » a été le renouveau d’une critique pré-marxiste ou « vulgaire » de la religion, remontant aux Lumières et ciblant la nature prétendument arriérée de l’Islam. Pour que cette critique soit crédible, elle a cependant dû s’étendre à toutes les religions, d’où l’apparition de livres portant des titres tels que « Contre tous les dieux », « L’illusion de Dieu » et « Dieu n’est pas grand ». En disant cela, ce n’est pas l’absurdité ou la faillite morale d’intellectuels de l’establishmenthautement rémunérés (comme Richard Dawkins et Christopher Hitchens, qui se présentent comme des opposants héroïques à la tyrannie religieuse) que je cherche à démontrer, mais le fait que la pensée bourgeoise est divisée sur la religion, ce pourquoi elle ne peut être le moyen principal de garantir une cohésion idéologique.

Les loyautés pourraient-elles être transférées à une échelle plus large, à un État mondial ou même régional ? Montserrat Guibernau affirme qu’à un moment ou un autre, l’Union européenne aura besoin d’une « conscience nationale européenne » pour donner de la cohérence au groupe de nations inégales entre elles qui la compose[22]. Mais comme l’écrit Benedict Anderson :

« en soi, les zones de marché, qu’elles soient naturelles, géographiques ou politico-administratives, ne créent pas d’attachements. Qui aurait envie de mourir pour le Comecon ou la CEE ? »[23]

Les loyautés ne peuvent pas non plus facilement s’appliquer à une plus petite échelle, vers les capitaux privés. S’il est vrai que les travailleurs soutiennent leur entreprise, voire font des sacrifices pour la maintenir en activité, cela arrive surtout dans le cas d’entreprises locales, bien implantées et dans lesquelles les travailleurs sont employés à long terme. Ce n’est pas par loyauté envers l’entreprise que les travailleurs font des concessions sur les suppressions d’emploi, les dégradations des conditions de travail et – comme c’est arrivé aux États-Unis dans les années 1980 – la réduction des salaires réels, mais parce qu’ils ne trouvent pas d’autre solution qui leur permette d’échapper à un sort encore moins enviable : la perte totale de leur emploi. Peut-être que les cadres ou les « chefs d’équipe » intériorisent l’éthique de McDonalds ou de Wal-Mart, mais ce n’est pas le cas des travailleurs, pour qui la réalité du conflit quotidien avec l’employeur est trop rude pour être surmontée. En outre, même les entreprises qui proposent encore une assurance maladie et un régime de retraite sont loin d’assurer les fonctions intégratives du plus minimal des État-nations, et s’il arrive que les réussites d’une entreprise soient célébrées par des travailleurs en dehors d’elle, cela n’arrive que dans le cas où l’entreprise est nationale[24].

Conclusion

Le néolibéralisme est une réorganisation du capitalisme et, comme toutes les formes de capitalisme, il a besoin à la fois de la forme territoriale de l’État-nation et de l’idéologie du nationalisme. Pour les Écossais, qui n’ont sans doute jamais été aussi proches de la création d’un État-nation depuis 1707, c’est un point fondamental. Du Trident, à l’Afghanistan et à l’Irak, nous avons toutes les raisons du monde pour faire en sorte que personne ne lève le petit doigt pour préserver l’État impérial britannique, mais c’est là une considération tactique. Si l’argumentation développée dans cet article est juste, alors la formation d’un nouvel État-nation (écossais) ne suffira pas à soulager les pressions qui ont initialement rendu cette option attrayante. Sur le plan social, le gouvernement minoritaire du SNP (le Parti National Écossais) tombe dans le réformisme, en grande partie pour se constituer une base électorale aux dépens du parti travailliste[25]. Il s’est condamné lui-même au moment où il a adhéré à l’agenda économique néolibéral en fixant ses propres limites, qu’il atteindra bien assez tôt. Lorsque cela arrivera, que l’Écosse fasse ou non partie du Royaume-Uni, nous ferions bien de nous rappeler qu’en fin de compte, pour paraphraser un slogan d’il y a quarante ans, le nationalisme quelqu’il soit fait partie du problème et non de la solution.

*

Traduit par Mary Le Corre.

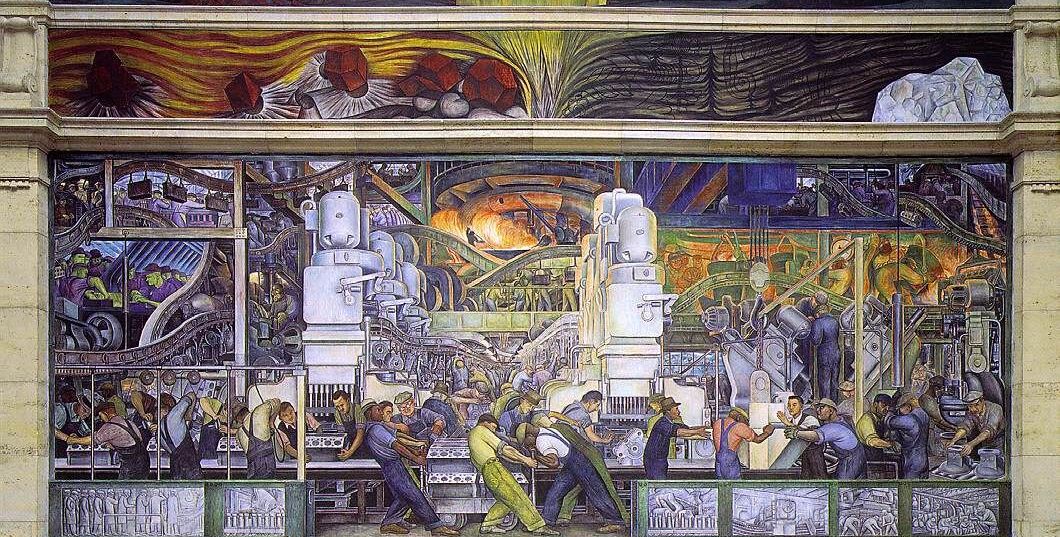

Illustration : Diego Rivera, Detroit Industry, 1932-1933. Image via Wikimedia Commons

Notes

[1] Disponible en ligne sur l’Institut Ludwig von Mises : https://mises.org/nsande

[2] Voir par exemple : M. Wolf, ‘Why globalisation Works’, New Haven : Yale University Press (2002) pp. 36-38, 98-99, 122-126.

[3] D. Harvey, ‘A Brief History of Neoliberalism’, Oxford: Oxford University Press (2005), p. 84.

[4] D. Harvey, ‘From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism’, Geografisaka Annaler, 1989

[5] R. Brenner, ‘The Economics of Global Turbulence: the Advanced Capitalist Economies from Long Boom to Long Downturn’, 1945-2005, London: Verso (2006), p. 268.

[6] C. Harman, ‘The State and Capitalism Today’, International Socialism, second series, 51 (Summer 1991), pp. 32-8; B. Anderson, ‘The New World Disorder’, New Left Review, I/193 (May/June 1992), p. 6; Harvey A Brief History of Neoliberalism, pp. 35-6.

[7] L. Greenfield ‘The Spirit of Capitalism: Nationalism and Economic Growth’, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press (2001), p. 473.

[8] G. Lukacs, ‘Lenin: a Study in the Unity of his Thought’, London: New Left Books (1970), p. 66.

[9] N. Davidson, ‘The Origins of Scottish Nationhood, London’: Pluto (2000), p. 7-46; ‘Reimagined Communities’, International Socialism, second series, 117 (Winter 2007/8), pp. 158-60.

[10] T. Nairn, Terrorism and the Opening of Black Pluto’s Door in Tom Nairn and Paul James, ‘Global Matrix: Nationalism, Globalism and State Terrorism’, London: Pluto (2005), p. 233

[11] T. Eagleton, ‘After Theory’, London: Allen Lane (2003), p. 28

[12] D. Harvey, ‘A Brief History of Neoliberalism’, 82.

[13] G. Steiner, The State of Europe: Christmas Eve, 1989, ‘Granta 30, New Europe!’ (1990), p. 131.

[14] Voir par exemple : C. R. Hughes, ‘Chinese Nationalism in the Global Era’, London: Routledge (2006).

[15] M. Beissinger, Nationalisms that Bark and Nationalism that Bite: Ernest Gellner and the Substantiation of Nations, in J. A. Hall (ed), ‘The State of the Nation: Ernest Gellner and the Theory of Nationalism’, Cambridge: Cambridge University Press (1998), p. 176.

[16] E. Luttwak, ‘Turbo-Capitalism: Winners and Losers in the Global Economy,’ London: Weidenfeld and Nicholson (1996), p. 128.

[17] I. Kershaw, ‘Fateful Choices: Ten Decisions that Changed the World’, 1940-1941, London: Allen Lane (2007), pp. 105-6, 380.

[18] N. Stone, ‘World War One: a Short History’, London: Allen Lane (2007), p. 97.

[19] P. Gowan, British Euro-solipsism, in Peter Gowan and Perry Anderson (eds), ‘The Question of Europe’, London: Verso (1996), pp. 99-103.

[20] D. Harvey, ‘A Brief History of Neoliberalism’, p. 86.

[21] R. Williams, ‘Towards 2000’, Harmondsworth, Penguin (1983), p. 192.

[22] M. Guibernau, ‘Nationalisms: the Nation-State and Nationalism in the Twentieth Century’, Cambridge: Polity (1996), p. 114.

[23] B. Anderson, ‘Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism’, Third Edition, London: Verso (2006), p. 53.

[24] Greenfield, ‘The Spirit of Capitalism’, p. 483.

[25] N. Davidson, ‘Scotland’s New Road to Reform?’, International Socialism, second series, 118 (Spring 2008).

![Retraites : le FN/RN, l’autre parti du capital [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Lille_-_Meeting_de_Marine_Le_Pen_pour_lelection_presidentielle_le_26_mars_2017_a_Lille_Grand_Palais_136-150x150.jpg)