La nature est révolutionnaire

À propos du livre de Jacques Rancière : Le temps du paysage, La Fabrique, 2020.

Qu’on contemple les forêts qui brûlent ou les mers qui montent, rares sont les paysages qui offrent d’autres panoramas que ceux d’une nature dévastée. Les pensées environnementales contemporaines se sont pour la plupart consacrées à l’élucidation des causes historiques et idéologiques de ce désastre. Depuis The Death of Nature de Carolyn Merchant (1980), on cherche par exemple à comprendre ce qui a autorisé, dans les cultures scientifiques et techniques, la déprédation de l’environnement. À quelles conditions peut-on accepter de détruire des natures qui assurent la reproduction des collectifs ? Comment s’est opéré le passage d’une nature valorisée voire sacralisée à une nature dominée et détruite ? Selon quelles trajectoires de pensée et selon quelles pratiques sociales s’est mis en place un ordre qui approprie, exploite et détruit les écosystèmes à une échelle aussi massive ? Le moins que l’on puisse dire c’est que le dernier ouvrage de Jacques Rancière, Le temps du paysage, prend ces généalogies à rebours.

Poursuivant le travail entamé dans Le partage du sensible[1] et Aeisthesis[2], le philosophe ne cherche pas à penser la soumission de la nature à la technique et au capital, mais essaie au contraire de saisir la révolution esthétique de la fin du xviiie siècle à partir de ces nouvelles « scènes » de l’art que sont les paysages. Rancière précise dès « l’Avertissement » que Le temps du paysage ne porte pas sur les représentations du paysage lui-même. Il existe en effet des figurations « de jardins fleuris, de montagnes majestueuses, de lacs paisibles ou de mers agités » (p. 9) bien avant le xviiie siècle. Le livre porte sur un temps où « le paysage s’est imposé comme un objet de pensée » (p. 9).

Il débute ainsi par l’exposé d’une position philosophique assez incongrue, celle de Kant qui classe, en 1790 dans La critique de la faculté de juger, l’art des jardins dans un sous genre de la peinture. Il relèverait des beaux-arts et plus exactement des « arts de l’apparence sensible » (p. 19). À la différence des « arts de la vérité sensible » qui figurent une idée dans une forme matérielle étendue dans l’espace (l’architecture ou la sculpture), la peinture est pour Kant un « art de l’apparence sensible » qui n’a pas de réalité spatiale. À partir de cette étrange assimilation kantienne de l’art du jardin à la peinture, la question qui guide Rancière est celle de savoir pourquoi un art aussi matériel que la construction d’espaces naturels peut être perçu comme un art visuel. Quel nouveau « partage du sensible » a dû s’élaborer pour que le jardin devienne un art libéral et non plus un art de l’utile ou de l’agréable ? La question pourrait sembler inutilement pointilleuse et limitée si elle ne visait à montrer que cette infime modification de la théorie esthétique était le signe d’un bouleversement profond dans nos manières de percevoir le monde, l’art et la politique.

Donnons immédiatement le fin mot de l’histoire : le paysage est devenu un objet de pensée quand l’art a quitté le régime représentatif de « l’imitation de la nature » pour devenir le lieu d’expression d’une nature libre et vivante. C’est dans l’art du jardin et la peinture de paysage que la puissance de cette nature créatrice a trouvé à s’exprimer. La nature n’était plus seulement un réservoir de formes figées dont l’unité cachée devait être présentée par l’artiste qui sublimait ses manifestations, mais une puissance créatrice, elle-même artiste, qui produisait ses propres formes grâce à la matérialité du vivant. Or, cette abolition de la frontière entre art (comme lieu d’élaboration d’une norme autonome du beau) et nature (comme modèle passif d’un ordre à représenter) est une des « origines de la révolution esthétique », pour reprendre le sous-titre de l’ouvrage. Quoiqu’elle fût provisoire et incomplète, la dissolution de l’opposition entre art et nature dans la pensée du paysage témoignait pour Rancière d’une nouvelle définition de la communauté politique comme espace du discours partagé. Le temps du paysage peut donc « être situé assez précisément » :

« Il coïncide avec la naissance de l’esthétique, entendue non comme discipline particulière mais comme régime de perception et de pensée de l’art. Mais il est aussi contemporain de la Révolution française, entendue non comme succession de bouleversements institutionnels plus ou moins violents mais comme révolution dans l’idée même de ce qui assemble une communauté humaine. (p. 10) »

La révolution esthétique et la révolution politique sont contemporaines parce qu’elles actualisent toutes deux une même manière de percevoir le monde. La finesse de cette thèse et l’érudition de l’ouvrage trace un parcours original et ambitieux entre les modes de production artistique, les formes de leur réception par le public et les théories esthétiques qui les pensent. Pour restituer cette position virtuose, on commencera par rappeler la signification de cette révolution esthétique dans le partage du sensible (Le paysage dans la révolution esthétique). Le parcours proposé, aussi brillant soit-il, ne laisse pas d’interroger la pertinence de cette généalogie. Peut-on vraiment discerner dans quelques variations étranges de l’esthétique kantienne et dans deux ou trois bizarreries de la théorie du jardin le sens d’une révolution qui concernerait toute la modernité politique et esthétique ? Sous prétexte d’identifier les conditions de possibilité de l’expérience par-delà esthétique et politique, sous prétexte donc de comprendre les formes de la perception qui conditionnent nos pratiques et nos discours, ne risque-t-on pas d’attribuer à quelques « scènes » une signification qui empêche de penser leur matérialité sociale ? Si le partage du sensible est ce qui autorise la répartition des inclus et des exclus, de ceux qui ont la parole et de ceux qui ne l’ont pas, de ce qu’on peut voir et sentir à une époque donnée, peut-être est-il risqué d’attribuer à quelques penseurs et artistes européens relativement isolés, la vertu d’exprimer un ordre nouveau (Généalogies naturalistes). Peut-être manque-t-il après tout à ce « partage du sensible » une structure sociale de sentiments qui permette d’expliquer non les effets de cette révolution esthétique, mais ce qui l’a produite et précipitée (Économie politique du paysage). Peut-être pourra-t-on alors sortir d’une politique de l’apparence sensible pour redécouvrir dans la matérialité des pratiques les normes esthétiques qu’elle suppose et qu’elle produit.

Le paysage dans le régime esthétique de l’art

La révolution esthétique se manifeste notamment par l’usage du vocabulaire de la « scène » pour décrire le paysage. C’est ce terme que reprend Rancière à Whately, et aux auteurs anglais du xviiie siècle, pour décrire l’apparition d’une nouvelle conception de la nature. Elle n’est plus un ordre nécessaire de causes et d’effets, mais elle devient une « artiste dramatique » (p. 30), une libre créatrice. Que les métaphores servant à décrire la nature soient empruntées au théâtre est significatif à plus d’un titre. Pour les poètes anglais de la révolution esthétique, c’est le signe que la nature n’est plus un modèle stable et passif à imiter, mais une force propre qui compose des tableaux, des pièces et des arrangements ayant par eux-mêmes une certaine vertu esthétique. Pour Rancière, cette métaphore théâtrale dans la peinture de paysage exprime une nouvelle répartition des expériences. Qu’est-ce en effet qu’une « scène » de théâtre si ce n’est le lieu d’une expérience commune à laquelle tout le monde participe ou assiste depuis sa position singulière ? Et derrière la scène (le domaine visible) se trouvent les coulisses (domaine de l’invisible) pour toutes celles et ceux qui ne participent qu’à titre de spectateur·ice·s. Dans la métaphore des « scènes naturelles » surgit donc l’idée d’une nature artiste, créatrice et libre, qui ordonne le domaine du visible et de l’invisible. En quoi s’agit-il là d’une révolution esthétique ?

La thèse de Rancière est que l’apparition de cette puissance naturelle dans l’art du jardin et la peinture de paysage est le signe d’un abandon du « régime représentatif de l’art » qui devait simplement imiter la nature. Reprenant au poète Saint Lambert, une distinction entre la « campagne » aimée des anciens et la « nature » des modernes, Rancière décrit la révolution esthétique du paysage en ces termes :

« C’est la nature comme puissance une qui s’exprime dans les charmes de la campagne. C’est bien pour cela que l’art des jardins peut être dit supérieur à la peinture de paysage : les spectacles qu’il compose accueillent directement les scènes belles, simples ou nobles que la nature déploie sans le secours de l’art, ou plutôt qu’elle déploie en tant qu’artiste. Telle est la nouveauté radicale : cette nature qui se fait connaître maintenant par l’assemblage des arbres, des eaux et des rochers sur une étendue de terre n’est pas simplement un modèle à imiter par les artistes. Elle est artiste elle-même. Son art consiste à présenter des scènes. » (p. 30)

La transformation du régime de l’art correspond donc à une modification du concept de nature. La nature des anciens « s’identifiait à une connexion ordonnée de causes et d’effets que l’art avait pour fonction d’imiter dans son ordre propre[3] ». Lorsque l’art était imitation, il avait pour modèle un ordre causal et nécessaire où la multiplicité des formes naturelles exprimait une unité cachée dont l’artiste devait rendre compte. Selon Rancière, pour que le paysage soit élevé à un objet de pensée il faut donc que la transformation des conceptions de la nature (le passage d’une nature stable et homogène à une nature libre et créatrice) conduise à une transformation de la signification de l’art lui-même. Dans la mesure où la nature est elle-même artiste, on ne peut se contenter de l’imiter comme on imite un modèle : elle brouille « les places du modèle et de la copie, de l’œuvre et de l’artiste, de l’artiste et du non-artiste[4] ». En même temps que le régime représentatif de l’art, s’effondrent donc les normes des beaux-arts. Le temps du paysage désigne le moment où l’irruption d’une nouvelle conception de la nature (libre) conduit à l’effondrement du système des beaux-arts fondé sur l’imitation de la nature (ordonnée). Désormais l’art ne doit plus imiter le réel mais composer avec la nature des arrangements plus libres. En faisant entrer dans l’art, tout court, le non art, le paysage participe de la révolution esthétique. Mais quel type de « participation » peut-on attribuer au paysage et à la nature ? Comment peut-on dire, comme le fait Rancière dans la citation précédente, que l’art de la nature « consiste à présenter des scènes » ?

Attribuer un art à la nature suppose une modification des significations qu’on lui prête. Si elle présente des scènes dramatiques, c’est qu’on se met à voir en elle autre chose que ce qu’on avait vu jusqu’alors. La révolution esthétique témoigne donc d’une modification du « partage du sensible ». Ce concept désigne les conditions de l’expérience commune : le type d’organisation de l’espace et du temps qui autorise ou interdit ce que l’on peut percevoir. Il fixe ce par quoi on peut être affecté et ce à propos de quoi on peut parler. Comme sur une scène dramatique, certaines expériences sociales sont partagées, c’est-à-dire que tou·te·s y participent, tandis que d’autres expériences sont particulières ou singulières en fonction des places que chacun occupe dans la communauté. Le « partage du sensible » est donc à la fois un principe d’organisation du commun et un principe de répartition des particularités dans un espace social. À un certain moment, qui correspond à la période révolutionnaire française, on s’est mis à voir dans la nature autre chose qu’un ordre réglé de causes et d’effets et on y a vu un principe de production du réel capable d’intervenir dans les domaines de l’esthétique et de la politique. À cet égard, le très grand mérite de Le temps du paysage est de présenter une généalogie esthétique qui échappe aux définitions trop tranchées et trop catégoriques du naturalisme moderne.

Généalogies naturalistes

Il est désormais d’usage d’opposer les « modernes » qui percevraient le réel à partir de la catégorie de nature et les « non-modernes » dont l’esthétique échapperait au partage naturaliste du monde. On trouve par exemple dans Par-delà nature et culture de Philippe Descola une généalogie du paysage qui laisse peu de place à la variation et à la multiplicité des natures dans l’ontologie naturaliste moderne. Afin de mieux saisir l’originalité de Rancière, on peut s’arrêter sur la généalogie que propose Descola dans le chapitre 3 de son opus magnum, chapitre intitulé le « Le grand partage[5] ».

L’anthropologue entend montrer comment l’ontologie moderne, fondée sur la continuité des physicalités (« la nature ») et la discontinuité des intentionnalités (« les cultures humaines »), est le produit d’une histoire des technologies de la perception du monde. À cet égard, l’invention de la perspective et la découverte du paysage dans la peinture européenne auraient conduit à l’élaboration du naturalisme. Il se réfère notamment à l’étude de « la naissance du paysage en occident » proposée par Alain Roger dans son Court traité du paysage[6]. Pour ce philosophe de l’art, on trouverait dans les dessins et aquarelles du jeune Albrecht Dürer, les premières représentations picturales d’un paysage devenu autonome à l’égard du sujet qui le contemple et indépendant des représentations sacrées qu’il illustrait jusque-là. L’autonomisation du paysage serait le résultat de la mathématisation de la nature et de l’utilisation de la perspective linéaire. L’écart entre la chronologie du paysage de Roger reprise par Philippe Descola (Dürer et le début du xvie siècle) et celle de Jacques Rancière (l’art des jardins à la fin du xviiie siècle) s’explique aisément par la différence des objets qui les occupe. Le premier cherche à penser l’émergence d’une représentation autonome de la nature dans la peinture, tandis que le second essaie de penser le moment où le paysage est devenu un objet de pensée à part entière. On peut à partir de là saisir la dimension antagonique des généalogies du naturalisme de Descola et de Rancière.

L’anthropologue identifie les éléments constitutifs qui se conjuguent pour former une structure de la pratique[7], l’ontologie naturaliste moderne. Dans ses entretiens avec Pierre Charbonnier, La composition des mondes il écrit ainsi :

« Et en effet, j’ai construit un homme moyen pour emblématiser les inférences typiques de cette ontologie, mais cela tient au niveau de généralité auquel on se place en anthropologie. Cette figure deviendrait sans doute de moins en moins vraisemblable à mesure que l’attention au détail augmente. Mais je continue à penser que, si l’on menait une enquête statistique, la plupart des réponses données à un questionnaire sur les éléments de base du naturalisme reflèteraient les prémisses que j’ai décrites. Les intuitions de base des modes d’identification sont universelles, mais leur systématisation ne l’est pas[8]. » (p. 311)

Et c’est précisément cette recherche « de l’homme moyen » et de mode d’identification universelle que Rancière refuse dans Le temps du paysage au profit d’une « attention au détail » : il n’est pas question de découvrir une ontologie naturaliste moderne par-delà la variation des formes historiques qu’elle revêt. Il s’agit bien au contraire de saisir dans la multiplicité des scènes de la nature, les variations qui conduisent d’une nature réglée et ordonnée à une nature puissante et créatrice recomposant les places de l’art et de la politique dans la communauté. Plutôt qu’une histoire linéaire d’un naturalisme homogène et structural, Rancière propose une constellation de singularités esthétiques où ce qui compte avant tout c’est la métamorphose des œuvres et des discours. En ce sens, Rancière propose une étude salvatrice qui permet d’échapper au grand récit du naturalisme moderne pour saisir la finesse des rapports à soi, au monde et à autrui dans le régime esthétique de l’art. Face au mode d’identification naturaliste du réel (chez Descola), il faut donc retrouver (chez Rancière) des cristallisations toujours partielles et provisoires de rapports historiques à la nature et à la communauté.

En somme, Rancière complexifie l’affaire en suivant l’évolution des concepts de nature à travers la transformation du régime de l’art, témoignant s’il en était besoin que le naturalisme est beaucoup plus complexe et varié que ne le laisse penser ses détracteurs. Parmi la richesse des exemples et des références de Rancière, on peut isoler son étude du « pittoresque » qui occupe le chapitre intitulé « Au-delà du visible ».

On sait que dans L’enquête sur nos sentiments du sublime et du beau, Edmund Burke établissait une opposition radicale entre la petitesse de ce qui provoque le beau et la terreur qu’inspire le sublime. Le spectacle d’une puissance qui nous dépasse humilie la raison qui n’éprouve de sentiment de goût que dans la contemplation de ce qui est à sa mesure. Seuls les petits objets sont beaux, tandis que la grandeur renvoie celui qui contemple à l’obscurité et à la privation. Dans ce « gouffre » (p.74) qu’il établit entre les deux notions, Burke attribue au sublime des sentiments très différents de ceux que provoque le beau. Or, Rancière montre que les peintres et les paysagistes du xviiie siècle avaient établis toute une série de scènes qui provoquaient des sentiments esthétiques assurant le passage, par degré, du beau au sublime.

« La perfection de l’art semblable à la puissance de la nature, consiste dans l’apparence de cette grandeur qui se sépare de la réalité des dimensions mathématiques. Si l’histoire de l’esthétique a retenu, après Kant, la seule dualité du beau et du sublime, c’est au prix de méconnaitre deux notions intermédiaires sur lesquelles l’art des jardins et la description des paysages avaient construit leur poétique propre : le pittoresque et le grand. (p. 74) »

Les théoriciens du pittoresque et du grandiose considèrent, à la suite de Kant, qu’il existe une « grandeur esthétique » différente de la « grandeur mathématique » (p. 73). La première n’est pas mesurable ni déterminée par un calcul dans l’espace, mais elle est au contraire le résultat d’une expérience sensible. Pourtant ces expériences ne se ramènent pas simplement à la dualité du beau et du sublime : elles renvoient aussi à l’intricacy (enchevêtrement) et à la grandeur de la nature sauvage. L’intricacy, qui est le « grand critère du pittoresque » (p.71), signifie à la fois que tout est mêlé sous l’effet de la puissance naturelle et que quelque chose est cachée, échappe à la vue. Le pittoresque est la composition d’éléments distincts qui introduit « ses brisures et ses rugosités dans la belle variété des lignes » (p. 85). Mais le pittoresque tend aussi à fondre les limites. Afin de donner une impression de grandeur, il efface les contours, atténue les contrastes et polit les lignes. Aussi les scènes pittoresques se transforment-elles aisément en scènes « grandioses ».

Dans ces expériences nouvelles, le sublime ne provoque pas la terreur de l’esprit comme chez Burke ou chez Kant, mais au contraire son « élargissement » (p. 79). Incapable de percevoir les limites ordinaires des objets, il imagine le monde autant qu’il le conçoit. Les éléments particuliers se dissolvent dans l’effet du tout. Le trouble dans la perception est provoqué par l’abolition des catégories avec lesquelles on pense le réel. S’en suit une confusion des objets généralement distincts. La nature est devenue artiste car elle est capable d’illusions et nous fait échapper aux évidences des choses bien définies et des contours stables. Dans le pittoresque et le grandiose, la nature est l’artiste grâce auquel on ne voit plus ce qu’on avait l’habitude de voir. Nait alors la possibilité d’une nouvelle vision du monde où la nature créée des apparences qui fondent en un tout indistinct les éléments individuels.

Sans que Rancière ne l’explicite jamais, le lecteur comprend que c’est ici que se joue le lien entre esthétique et politique. La perception d’un monde nouveau où les catégories anciennes séparaient les éléments individuels (humains, plantes, montagnes) dans un tout ordonné, cède le pas à une esthétique où la communauté des choses et des gens n’a pas de limites fixes, où les êtres se meuvent et se transforment sans être assignés à des places définitives. C’est donc une autre vision du monde où l’imagination joue un rôle essentiel. C’est surtout une composition (en art et en politique) où les frontières stables et absolues qui séparaient les classes d’ancien Régime et les éléments du décor naturel sont progressivement assouplies à l’image des métamorphoses et des illusions que la nature elle-même est capable de créer. En un sens, tout le projet politique du Temps du paysage tient en cette affirmation : il existe un moment de l’art et de la politique où la représentation perd son crédit au profit d’une esthétique qui n’imite plus la nature mais qui radicalise ses tendances à l’autonomie et à la spontanéité. On devine la communauté politique qui commence à se dessiner : celle qui, à l’image de la nature artiste, est capable de fondre les éléments intriqués dans une unité plus libre aux frontières moins affermies. « Les maîtres mots d’une société harmonieuse sont les mêmes qui définissent l’idéal des jardins pittoresques : l’intricacy et la connectivity » (p. 105-106).

Plutôt qu’une généalogie du naturalisme, Rancière propose ici une étude des métamorphoses du paysage dans l’Europe révolutionnaire, témoignant de l’historicité des rapports à la nature. Pourtant, on peut sans doute adresser une même critique à Par-delà nature et culture et Le temps du paysage. Qu’il s’agisse d’une généalogie des « modes d’identification du réel » (chez Descola) ou d’une étude du « partage du sensible » (chez Rancière), il s’agit à chaque fois d’une histoire qui privilégie les inventions de quelques « génies » (Dürer, Alberti, Kant, Wordsworth, Whately, etc.) à l’histoire sociale par « en bas » des représentations. Qu’est-ce qui a pu autoriser ces inventeurs à produire une nouvelle esthétique et un nouveau mode d’identification du monde ? Qu’est-ce qui explique l’historicité du « partage du sensible » ou de « l’ontologie naturaliste » s’ils sont la condition de toute expérience ? On ne peut d’ailleurs que remarquer la parenté des concepts de « partage du sensible » (Rancière) et de « schèmes d’identification du réel » (Descola) qui engagent tous deux l’idée d’une condition de l’expérience possible, c’est-à-dire de structures de la perception à partir desquels on peut éprouver le monde. Or on pourrait, à partir d’une histoire sociale et féministe du naturalisme moderne, montré comment ces structures perceptives se sont constituées par la violence de l’accumulation originaire au cours de l’histoire de la domination de la nature.

Économie politique du paysage

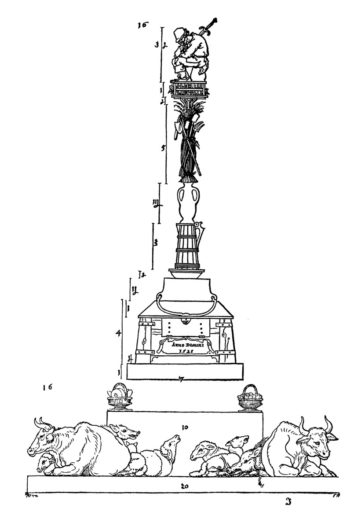

Dans Caliban et la sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive, Silvia Federici remarque par exemple que la position de Dürer dans la Réforme et sa proximité avec Luther n’ont pas pu ne pas affecter son œuvre. Alors que les « guerres des paysans » contre l’appropriation des terres et la perte des droits d’usages fracturaient l’Europe et déchiraient l’Empire, le peintre du paysage hésitait entre une défense de la « Révolution des hommes du commun[9] » et le soutien aux seigneurs luthériens, auxquels il se rallia finalement. Un projet de « Monument aux paysans vaincus » (fig. 1) témoigne de cette ambivalence, et fut interprété tantôt comme une « satire des paysans rebelles » tantôt comme un « hommage à leur force morale ». Federici se fonde sur une gravure de 1510, L’expulsion du Paradis (fig. 2) qui « évoque l’expulsion de la paysannerie de ses communaux, un processus qui commençait dans toute l’Europe au moment même où Dürer produisait ce travail[10] ». Il ne s’agit évidemment pas de proposer une lecture réductionniste de l’histoire de l’art qui fixerait la signification d’une œuvre à partir de sa correspondance à un contenu politique déterminé. Rancière critiquerait légitimement une telle lecture, la renvoyant à ce qu’il appelle le « régime éthique des images[11] » dans lequel la lecture des œuvres est soumise à leur origine, à leur teneur de vérité ou à leurs usages. Mais il s’agit plutôt de montrer que la possibilité de la représentation du paysage ne peut être le produit de la seule histoire des technologies de la perception ou du partage du sensible.

Figure 1 – Albrecht Dürer, Monument aux paysans vaincus, 1526, planche gravée de L’instruction sur la manière de mesurer, École des Beaux-Arts, Paris

Figure 1 – Albrecht Dürer, Monument aux paysans vaincus, 1526, planche gravée de L’instruction sur la manière de mesurer, École des Beaux-Arts, Paris

En d’autres termes, l’engagement politique de Dürer dans le mouvement de la Réforme et la contemporanéité de l’accumulation primitive ne sont sans doute pas pour rien dans la représentation d’une nature vierge (fig. 3 et 4). De même que l’image de paysages coloniaux vierges de toute transformation humaine ouvrait la possibilité de la conquête et du pillage, de même l’invention du paysage comme objet de pensée en Europe avait pour toile de fond la dépossession de la paysannerie. Si les paysages de Dürer (des aquarelles de jeunesse, fig. 3 et 4) ne furent pas dévoilés de son vivant, on peut néanmoins constater le « repeuplement » de ses représentations de la nature, entre les années 1490, où la nature apparaît vierge de toute présence humaine, et les années 1510-1520, où elle apparaît comme l’enjeu d’une conquête et d’une appropriation. Pour que le paysage existe dans son autonomie, la terre a d’abord dû être appropriée dans la violence.

Figure 2 – Albrecht Dürer, L’expulsion du paradis, gravure sur bois, 1510, Paris, Musée du PetitPalais, collection Dutuit. Reproduction de Cat. Albrecht Dürer, oeuvre gravée, Paris-Musées, 1996, n° 98, p. 155.

Figure 3 – Albrecht Dürer, L’étang dans la forêt, vers 1495. Londres, British Museum.

Figure 3 – Albrecht Dürer, L’étang dans la forêt, vers 1495. Londres, British Museum.

Figure 4 – Albrecht Dürer, Montagne welche, vers 1495, Oxford, Ashmolean Museum of Art and Archeology.

Reprocher à Rancière de ne pas prendre en compte cette histoire sociale serait injustifié. Il note par exemple l’importance du mouvement des enclosures, au cours duquel les seigneurs européens se sont appropriés les terres communales, privant la paysannerie d’un accès aux territoires qui leur permettaient d’assurer leur reproduction. Dans le chapitre consacré à la « Politique du paysage », il écrit ainsi :

« La dépossession des paysans pauvres – petits propriétaires, fermiers ou artisans – auxquels sont retirés les droits d’usage des terrains et des multiples produits du waste est rendue plus perceptible encore par le processus d’extension et de remodelage des parcs autour des châteaux. Car certains propriétaires ne se contentent pas d’abattre arbres et taillis pour aménager les lignes adoucies de leurs vallonnements moelleux. Ils éliminent aussi sur le territoire de la paroisse- qui parfois leur appartient entièrement les constructions qui offusquent leur vue. Et si les habitations des villageois sont trop proches de leur manoir, ils les font raser et en relogent les occupants plus loin. » (p.99)

Rancière montre de manière brillante comment le paysage de la révolution esthétique est pris entre deux aspirations contraires. D’un côté, dans la peinture de paysage, il permet de représenter un monde intriqué et entremêlé qui échappe aux limites précises fixées par l’ordre social et la propriété privée ; d’un autre côté, l’art du jardin participe de la recomposition du paysage sous l’effet du développement économique de la bourgeoisie. Plutôt qu’un « paysage harmonieux de gradation insensible » (p.103), l’art du jardin devient une technique d’organisation spatiale et perceptive fondée sur le régime de la propriété privée. C’est ainsi qu’on glisse doucement d’une étude de l’art des jardins à l’idée d’un « paysage géographique et social » (p.105). Dès lors, la vie sociale peut être décrite comme un paysage et tout paysage est l’effet d’une socialisation de la nature.

Rancière écrit ainsi qu’« un paysage est le reflet d’un ordre social et politique. Un ordre social et politique peut se décrire comme un paysage » (p. 95). Telle est in fine la thèse de l’ouvrage. Et elle apparaît assez décevante au vu des efforts déployés pour dégager la rationalité de la perception moderne. En effet, elle prive la nature de toute effectivité sociale ; la nature n’agit pas, ne produit pas d’effet sur la société.

Il est évident que les paysages expriment les formes d’organisation de la vie politique : les affordances de la terre sont utilisées et transformées en fonction des rapports sociaux qui s’y déploient. Mais chez Rancière, les paysages et la nature ne transforment jamais l’ordre social lui-même. Tout se passe comme si la nature n’agissait pas en-deçà des discours et des représentations qui la prennent pour objet. Elle n’a pas d’efficace dans les rapports sociaux. L’idée que les paysages puissent être des protagonistes politiques, certes pas comme les humains mais néanmoins avec eux, est complètement absente. Si le grand mérite de Rancière est de proposer une étude des métamorphoses des représentations de la nature, cela s’accompagne d’une disparition de la nature elle-même en tant qu’ensemble de réalités dont la puissance d’agir produit des effets sur le monde humain. On en revient alors à une théorie assez réductrice de la nature comme « reflet » (p. 95) du social, c’est-à-dire comme réceptacle passif de l’activité humaine. Or, à l’heure de l’Anthropocène, nous avons sans doute besoin d’une conception plus dynamique de la nature : une nature dont la réalité n’est pas sans matière, dont l’activité n’est pas sans effet. On pourrait voir ici un premier problème de l’ouvrage : si la nature est un reflet sans effet, la comparaison de la politique et du paysage ne peut se faire que sous la forme de l’analogie et de la métaphore (p. 95). Or, il est possible d’être attentif à l’histoire des structures de la perception de la nature sans sacrifier sa puissance d’agir et son effectivité sociale.

Tel était le projet de Raymond Williams l’un des initiateurs du programme des cultural studies. Il faut commencer par noter la parenté de son programme théorique avec celui de Rancière. A partir des années 1970, le marxiste anglais a mené une recherche sur le rôle de la littérature dans la construction du rapport social à la nature. Son œuvre majeure de ce point de vue, The Country and the City publiée en 1973, tente de suivre la généalogie des mutations du rapport entre la ville et la campagne dans la poésie, le drame et le roman anglais du xviiie au début du xxe siècle. Pour Raymond Williams,

« l’idée de nature contient […] une extraordinaire quantité d’histoire » humaine[12] ». Certaines formes esthétiques, certaines « structures de sentiments » (structure of feelings), sont le produit d’une expérience sociale de la nature qu’elles contribuent à transformer. La structure of feelings est une « forme pré-émergente[13] », une structure « d’expériences sociales en solution[14] ».

Selon Daniel Hartley, Williams cherche par là à capter des éléments de la vie sociale en procès, « irréductibles aux modes de pensées et de représentations[15] » actuels. Cependant saisir ce flux de représentations et d’émotions nouvelles suppose d’en comprendre la structure, c’est-à-dire ses « relations internes spécifiques[16] », son histoire et sa signification sociales. On voit combien le concept de « structure de sentiment », que Williams nomme parfois « structure d’expérience », résonne avec le « partage du sensible » de Rancière. Cependant, à propos de la structure de sentiment qui autorise l’émergence du concept de paysage, Williams remarque qu’ « un pays de labeur (working country) est rarement un paysage ». Et il ajoutait :

« L’idée même de paysage implique séparation et observation. Il est possible et utile de tracer les histoires internes de la peinture de paysage, de la littérature de paysage, du jardinage paysager ou de l’architecture de paysage, mais toute analyse un peu définitive doit relier ces histoires à l’histoire commune d’une terre et de sa société[17]. »

Or, on a parfois l’impression en lisant Le temps du paysage qu’il manque « l’histoire commune d’une terre et de sa société ». En faisant du paysage, l’expression d’une révolution esthétique, c’est-à-dire d’une révolution dans les formes de la perception du monde, on en vient parfois à oublier que ces formes évoluent en fonction des pratiques sociales et des rapports à la nature. C’est par-dessus tout la puissance de production et de surgissement de la nature elle-même qui est effacée au profit d’une réflexion sur ces modes de représentation. En un mot, la matérialité du monde, social et naturel, disparaît, derrière les formes qui la prennent pour objet. C’est pourtant la matérialité naturelle de la catastrophe écologique qui nous convoque aujourd’hui. On pourrait alors au contraire, suivant Raymond Williams, affirmer que « selon les manières dont nous avons interagit avec le monde physique, nous avons non seulement produit la nature humaine et transformé l’ordre de la nature, mais nous avons également fait les sociétés[18] ».

Il est évident que nous transformons la nature selon des impératifs sociaux et politiques qui se lisent dans le paysage, de même qu’on peut, de manière métaphorique, penser la politique comme un paysage. Mais les paysages sont bien plus que cela, ils imposent des formes de vie et configurent le monde social lui-même. Selon Williams, les rapports socialement différenciés à l’environnement (celui « du mineur et celui de l’écrivain[19] », par exemple) ne sont pas seulement les résultats d’une histoire sociale. Au contraire, les rapports à la nature ont aussi contribué à produire des places, des hiérarchies et des rapports de pouvoir spécifiques au sein des sociétés. Selon lui, si la conception de la nature est à l’image du social (domination, conquête, exploitation), c’est parce que le social a émergé de nos rapports à la nature. Cette productivité sociale et matérielle de la nature échappe entièrement à la problématique de Le temps du paysage. Avec Williams au contraire, on comprend que la nature est un personnage signifiant de l’histoire sociale, bien qu’elle se passe de mots pour agir.

Enfin, on pourrait pour conclure s’interroger sur une étrange absence. Comme le remarque Rancière, la révolution esthétique du paysage au tournant du xviiie siècle coïncide avec les enclosures en Angleterre ; mais elle est également contemporaine de la grande prise de terre coloniale et de la constitution des Empires. Pourquoi cette représentation d’une nature libre et puissante intervient-elle au moment de la prédation coloniale ? Cette nature créatrice qui compose des scènes agréables serait invivable sans les terres coloniales qui assurent la subsistance de l’Europe. Les seigneurs et capitalistes qui redessinent les paysages des campagnes depuis les hautes fenêtres de leur manoir ont le regard qui porte, par-delà leurs jardins et les océans, vers ces terres pillées et exploitées qui assurent à l’Europe les conditions de sa reproduction et de sa richesse. On peut douter que l’imaginaire de ces natures colonisées soient complètement absentes de l’esprit des théoriciens du jardin et de la peinture. En revanche, on peut s’étonner de cette absence dans Le temps du paysage.

Si l’art des jardins « est l’art d’un usage avisé de la propriété » (p.106), on aurait pu le comparer avec l’art consommé de la déprédation coloniale[20]. Et il y a aussi un art des jardins qui n’est pas fondé sur la propriété, dont on ne trouve pas les traces sur les chemins des domaines seigneuriaux, mais dans les plantations, dans les communautés marrons, dans tous les jardins qu’on cultive pour préserver des savoirs écologiques sur les corps à l’abri de l’ordre patriarcal et colonial. Ces paysages-là préoccupèrent sans doute moins les philosophes et les artistes européens que les nobles paysages de la « révolution esthétique ». Mais peut-être est-ce précisément la tâche du philosophe soucieux de recomposer le sensible selon une politique de l’émancipation de les constituer en objet de pensée.

Notes

[1] Rancière Jacques, Le partage du sensible : esthétique et politique, Paris, la Fabrique, 2000.

[2] Rancière Jacques, Aisthesis. Scènes du régime esthétique de l’art, Paris, Galilée, 2011.

[3] Rancière Jacques, Le temps du paysage. Aux origines de la révolution esthétique, Paris, La Fabrique, 2020.

[4] Ibid., p. 121.

[5] Descola Philippe, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, « NRF », 2005.

[6] Roger Alain, Court traité du paysage, Paris, Gallimard, 2007.

[7] Il est tout à fait significatif que Descola emprunte une définition de la généalogie qui aux accents althussériens. Dans Descola Philippe, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, « NRF », 2005, p.14, il écrit ainsi : « la généalogie des éléments constitutifs des différents types de rapport au monde et à autrui ne saurait être retracée avant que les formes stables où ces éléments se combinent n’aient été isolées au préalable ». On ne peut que remarquer la parenté frappante entre cette définition de la généalogie chez Descola et celle de Balibar dans Balibar Étienne, « Sur les concepts fondamentaux du matérialisme historique » in Lire Le Capital, Althusser Louis, Establet Roger, Macherey Pierre et Rancière Jacques, Paris, PUF, « Quadrige », 2014, p. 419‑568 ; par exemple : « L’analyse de l’accumulation primitive n’est donc, au sens strict, que la généalogie des éléments qui constituent la structure du mode de production capitaliste » (p. 528). On reconnait évidemment ici la parenté commune de la philosophie althussérienne, auquel participait Rancière à l’époque, et de l’anthropologie de la nature de Descola : la définition de la généalogie de Foucault. Voir notamment dans Foucault Michel, Les Mots et les choses une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1999.

[8] Descola Philippe, La composition des mondes : entretiens avec Pierre Charbonnier, Paris, Flammarion, 2014, p.311.

[9] L’historien allemand Peter Blickle préfère l’expression « Révolution de l’homme commun » (ou du commun) à celle de « Guerre des paysans » forgée par Engels en raison de la composition sociologique du mouvement auquel participait autant des paysans, que des artisans, des vagabonds, des bourgeois. Elle permet également de mettre à distance la philosophie progressiste de l’histoire qui y était attachée dans la lecture d’Engels. Voir notamment Blickle Peter, Der Bauernkrieg : Die Revolution des Gemeinen Mannes, 4e éd., München, C.H.Beck, 2011.

[10] Federici Silvia, Caliban et la sorcière : femmes, corps et accumulation primitive, traduit par Julien Guazzini et Collectif Senonevero, Genève, Entremondes, 2014, p.110.

[11] Rancière Jacques, Le partage du sensible : esthétique et politique, Paris, France, la Fabrique, 2000.

[12] Williams Raymond, « Ideas of nature » in Problems in Materialism and Culture, Londres, Verso, 1980, p. 67‑85.

[13] Williams Raymond, Marxism and Literature, Oxford, Oxford University Press, 1977, 217 p, p.126.

[14] Ibid., p. 133.

[15] Hartley Daniel, « On Raymond Williams: Complexity Immanence, and the Long Revolution », in Mediations, no 1, vol. 30, printemps 2016, p. 39‑60.

[16] R. Williams, Marxism and Literature, op. cit., p. 132.

[17] Williams Raymond, The country and the city, New York, Oxford University Press, 1975, 335 p, p.120.

[18] R. Williams, « Ideas of nature », art cit, p. 84.

[19] R. Williams, « Ideas of nature », art cit.

[20] À cet égard, il faut évoquer le travail entamé depuis 2018 par Zahia Rahmani et Hervé Brunon, dans le séminaire de l’Institut National d’Histoire de l’Art, « Paradis perdus : colonisation des paysages et destruction des éco-anthroposystèmes »,https://www.inha.fr/fr/recherche/programmation-scientifique/en-2018-2019/paradis-perdus .html

![Éléments pour une stratégie écosocialiste [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/2b1c8f9d-915f-4bb9-9a49-f510324b4dbd_4096-2366-max-150x150.jpg)