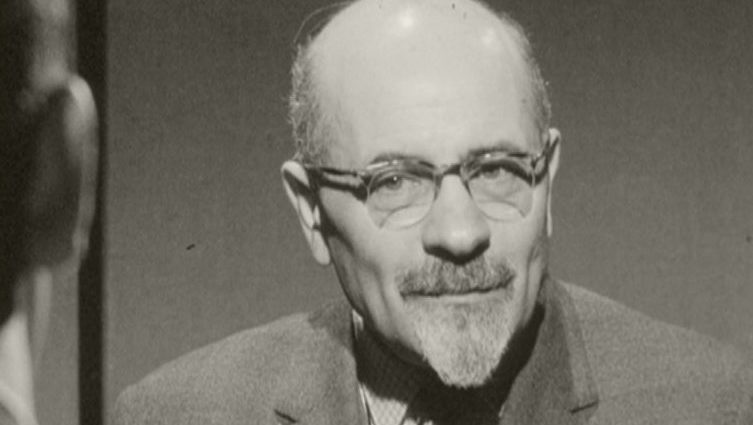

Il faut redécouvrir Isaac Deutscher

Le nom d’Isaac Deutscher ne dit souvent rien aux jeunes générations, qu’elles soient militantes ou universitaires. Et pourtant, il est assurément l’un des penseurs marxistes les plus lucides du XXe siècle et l’un des meilleurs historiens de ce siècle, toutes écoles confondues. Il est donc important qu’il ne sombre pas dans l’oubli. Le bref portrait de Deutscher qu’Ariel Petruccelli propose ici se lit comme une invitation à lire ses livres, et à les rendre à nouveau disponibles en français. Celles et ceux qui le feront ne le regretteront pas.

***

Isaac Deutscher est mort pendant son exil londonien en août 1967. Il était alors, comme tout au long de sa vie, un penseur à contre-courant. Rejetant aussi bien la phobie anticommuniste – qui dominait alors en Occident – que les mythes du communisme « officiel » – émanant de Moscou ou de Pékin –, Deutscher n’était pas non plus considéré comme « l’un des leurs » par les petites organisations trotskystes de ses anciens camarades. Il avait jugé inopportune la création de la Quatrième Internationale et n’était pas d’accord avec Trotsky sur les possibilités d’une révolution politique en URSS.

Ce n’était pas pour autant un écrivain marginal. Ses idées et ses analyses étaient trop pénétrantes et son écriture trop élégante pour que ses écrits passent inaperçus. Bien que ses livres aient été rigoureusement interdits en Union soviétique et dans sa Pologne natale, et que ses écrits lui aient valu l’opprobre des croisés de la guerre froide des deux camps, les lecteurs de la New Left Review et des Temps Modernes ont pu apprécier régulièrement ses analyses de la politique internationale. Son influence sur certains intellectuels marxistes a été considérable. Ainsi Perry Anderson a-t-il affirmé : « pour nous, l’influence d’Isaac Deutscher sur notre formation a été d’une importance primordiale »[1].

Les années de formation

Deutscher est né en 1907, à Cracovie, dans une famille juive de la classe moyenne. À 17 ans, c’était un poète déjà assez reconnu dans sa région. Mais deux ans plus tard – contrariant les espoirs de son père qui voulait en faire un rabbin – le jeune Isaac adhère au Parti communiste polonais (PCP) clandestin. Dès lors, et pour le restant de sa vie, il sera un marxiste convaincu.

Sa formation initiale dans le contexte de la Pologne de la fin des années 1920 l’a marqué profondément et durablement. L’internationalisme inébranlable et le vaste cosmopolitisme de Deutscher découlent de cette première expérience régionale[2].

Sa production intellectuelle dans cette période constitue la partie la moins connue de son œuvre dans la mesure où il s’agit de textes diffusés par des organisations clandestines ou semi-clandestines. À la date de son adhésion au PCP, le parti était divisé depuis des années entre une tendance majoritaire et une tendance minoritaire. Mais Deutscher ne s’alignera sur aucune, et ce choix préfigure déjà l’indépendance intellectuelle et politique qui le caractérisera dans sa maturité :

« [Je] n’appartenais à aucune des deux [tendances], peut-être parce que lorsque j’ai adhéré au parti […] les divergences qui les opposaient étaient déjà actées et je ne comprenais pas trop de quoi il s’agissait. Mais je me souviens très bien qu’en 1926-1927 j’avais un sentiment très aigu de la futilité de leurs désaccords. Il me semblait que la majorité pêchait par un certain opportunisme alors que la minorité faisait preuve d’une dynamique plus révolutionnaire. Mais ce qui m’agaçait chez elle, c’était sa grossièreté intellectuelle et sa tendance au sectarisme »[3].

Au début des années 1930, il formule une série de critiques de l’Internationale Communiste semblables à celles de Trotsky. Il récuse la ligne ultra-gauche qui concentrait ses attaques contre les « social-fascistes », et en appelle à l’unité d’action des socialistes et des communistes dans la lutte contre le nazisme. Cela provoque son exclusion du PCP :

« J’ai été expulsé du Parti communiste polonais […] pour avoir publié un essai [… dans lequel] je disais que le nazisme, s’il devait vaincre, écraserait les deux partis […] et ferait peser la menace d’une deuxième guerre mondiale […]. La raison officielle de mon expulsion […] était que j’avais exagéré le danger du nazisme et semé la panique dans le mouvement ouvrier. D’un certain point de vue, c’était vrai : dans les années 1931-32, le nazisme m’avait plongé dans un état d’agitation et d’angoisse fébrile qui atteignaient cette intensité. A l’évidence, ceux qui n’ont pas ressenti cette ”panique” à ce moment-là étaient aveugles »[4].

Après son expulsion, Deutscher a animé un groupe d’opposition en contact avec Trotsky qui a connu une certaine croissance quantitative et acquis une bonne implantation dans la classe ouvrière. Mais en 1938, année où se tient le congrès constitutif de la Quatrième Internationale, la délégation polonaise fut le seul groupe participant à rejeter cette décision. Le document présenté par ses délégués – rédigé par Deutscher –, affirmait la chose suivante :

« […] cela n’avait pas de sens d’essayer de créer une nouvelle Internationale alors que le mouvement ouvrier, en général, était en déclin, que s’ouvrait une période »d’intense réaction et de dépression politique », et que toutes les Internationales précédentes avaient dû leur succès, dans une certaine mesure, au fait qu’elles avaient été créées dans des périodes de montée révolutionnaire. La création de chacune des Internationales précédentes constituait une véritable menace pour le régime bourgeois […] Cela ne sera pas le cas avec la Quatrième Internationale. Aucune section significative de la classe ouvrière ne répondra à notre manifeste. Il faut attendre »[5].

Après l’occupation de la Pologne par les troupes de Hitler et de Staline (1939), Deutscher s’exile à Londres. Et c’est en Angleterre, désormais loin du militantisme politique actif et dans une langue – l’anglais – qui n’est pas la sienne, qu’il se consacrera à l’étude historico-biographique, un genre dans lequel il s’affirmera comme un maître inégalé.

L’historien

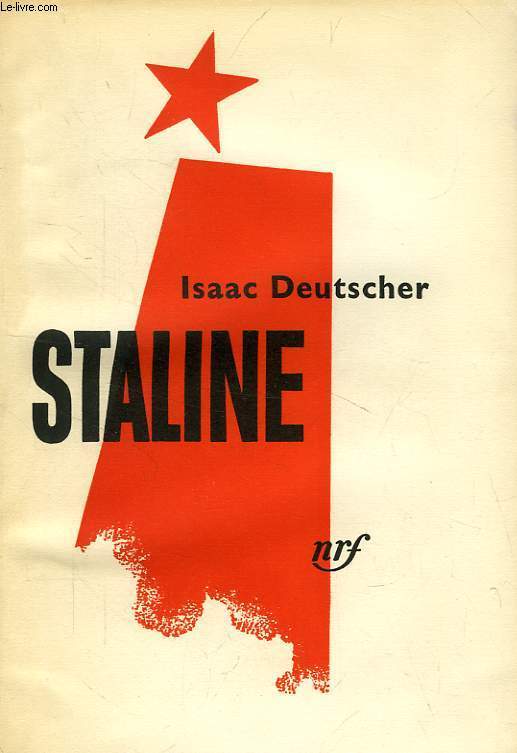

Son premier ouvrage, Staline, une biographie politique, a été publié en 1949, alors que Staline était encore vivant et à l’apogée de son pouvoir dans une URSS installée dans la guerre froide. Son Staline fut, à l’époque, l’objet d’une vive polémique. Pour le Daily Worker – organe du Parti Communiste américain – ce livre était l’œuvre d’un porte-parole du grand capital et de la City de Londres. À l’inverse, des auteurs tels que B. Wolfe, D. Shub et F. Borkeneau ont soutenu que Deutscher cachait la vérité sur Staline et se livrait à la plus habile des apologies de la politique étrangère soviétique[6].

L’aversion que ressent Deutscher pour Staline apparaît clairement tout au long de l’ouvrage. « L’homme d’acier » était trop grossier intellectuellement, moralement sans scrupules et étonnamment provincial (alors qu’il était le dirigeant d’un mouvement mondial) pour susciter la sympathie d’un intellectuel aussi sophistiqué et d’une personnalité aussi cosmopolite et éthique que l’était Deutscher.

Mais cette antipathie subjective n’interfère que très peu avec la structure plus proprement explicative et analytique de l’ouvrage. Même si les traits spécifiques de Staline en tant que personne sont clairement décrits tout au long du livre – et jouent incidemment un rôle explicatif important – Deutscher rejette l’idée que les actes des individus seraient la cause fondamentale du développement historique. La formation d’une bureaucratie dictatoriale aux visées totalitaires en Union soviétique n’est pas, de son point de vue, réductible à, ni explicable par, la figure de Staline.

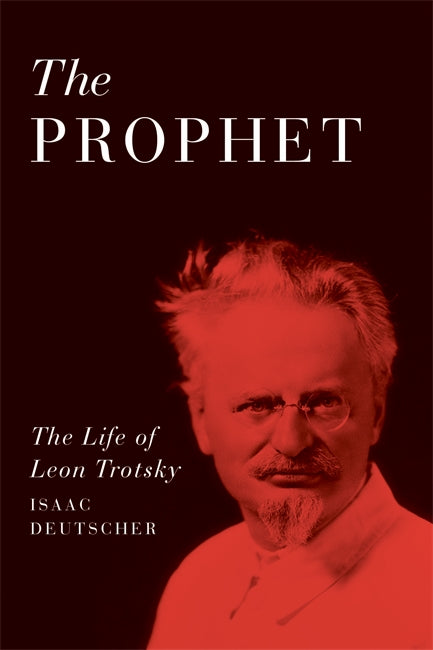

Malgré ses nombreux mérites intrinsèques, cette première biographie ressemble davantage à une « répétition générale » préparatoire à l’œuvre maîtresse de Deutscher, les trois volumes consacrés à la vie de Trotsky. Néanmoins, comparé aux kilomètres de textes biographique médiocres, anti- et pro-staliniens, le Staline de Deutscher se distingue comme un ouvrage savant, équilibré dans ses jugements et percutant dans ses analyses. Pour autant, comparé à sa trilogie sur Trotsky, il nous apparaît paradoxalement comme un ouvrage mineur.

Dans les trois volumes consacrés à Trotsky, Deutscher atteint les plus hauts sommets de l’art de la biographie. Ce n’est pourtant pas le fruit d’un processus de maturation intellectuelle. Le Deutscher qui a écrit Staline était déjà un écrivain mûr et un chercheur largement familiarisé avec ses sources. Ce qui fait la différence, c’est l’objet d’étude lui-même. Comme Edward Carr a pu le souligner, « Trotsky est le personnage idéal pour une biographie »[7].

Mais ce n’est pas seulement, comme le suggère Carr, que Trotsky aurait eu « une personnalité plus marquante, plus contradictoire, plus complexe […] que celles des autres dirigeants dans la grande épopée de la Révolution russe »[8]. C’est vrai, mais ce que la vie de Trotsky a de plus, c’est le caractère dramatique de son cours et sa fin tragique. La vie singulière de Trotsky donne à cette trilogie toutes les caractéristiques d’une tragédie classique. Deutscher en était conscient :

« La question qui revêt un intérêt impérieux pour le biographe est celle-ci : dans quelle mesure Trotsky a-t-il contribué lui-même à sa propre faillite ? Dans quelle mesure a-t-il été conduit lui-même, par des circonstances critiques et par son propre caractère, à ouvrir la voie à Staline ? La réponse à ces questions révèle ce qui fait de la vie de Trotsky une tragédie proprement classique, ou plutôt une reproduction de la tragédie classique dans les termes séculaires de la politique moderne… »[9]

Contrairement à la majorité des biographes – qui, lorsqu’ils brillent sur le plan littéraire, s’avèrent de piètres historiens, et lorsqu’ils s’immergent dans la vie individuelle de leur sujet finissent par oublier les déterminations sociales –, Deutscher possède, outre le génie littéraire, une rigueur érudite dans l’analyse des sources, une vision historique dans l’appréciation des événements et une perspicacité psychologique dans la compréhension des individus.

La sympathie de Deutscher pour Trotsky est aussi évidente que son aversion pour Staline. Mais cette dimension subjective est largement compensée par la rigueur documentaire et une recherche d’objectivité sans appel dans la présentation des faits. Dans ses écrits, tant les critiques que les apologistes de Trotsky pourront trouver tout le matériel qu’ils souhaitent. La sympathie subjective rehausse la charge dramatique et la beauté littéraire du texte, sans nuire à la rigueur historique de la reconstitution.

Dans un paragraphe révélateur, Deutscher résume son approche de Trotsky en ces termes :

« Je considère indiscutablement Trotsky comme l’un des leaders révolutionnaires les plus remarquables de tous les temps […]. Mais je ne me propose pas de présenter ici l’image glorifiée d’un homme sans défaut et sans tache. J’ai essayé de le montrer tel qu’il était, dans sa stature et sa force véritables, mais sans omettre aucune de ses faiblesses. J’ai essayé de montrer l’extraordinaire puissance, la fécondité et l’originalité de son esprit, mais aussi sa faillibilité […].

Je me suis efforcé au plus haut point de rendre justice au caractère héroïque de Trotsky […]. Mais je l’ai aussi montré dans ses nombreux moments d’irrésolution et d’indécision : je décris le Titan au combat quand il titube et vacille et qui, néanmoins, continue d’avancer pour aller à la rencontre de son destin »[10].

La vie et la mort de Trotsky ont une dimension tragique indéniable. Mais c’est à Deutscher que revient le mérite d’avoir révélé les fils ténus qui relient sa fin tragique aux étapes précédentes de sa carrière. Sa conclusion du Prophète désarmé en est un exemple éloquent :

« Quand Trotsky a encouragé le parti bolchevik à »se substituer » à la classe ouvrière, il n’envisageait pas, dans l’urgence de son travail hâtif et des polémiques, ce que seraient les phases suivantes du processus, alors que lui-même l’avait prédit longtemps avant (en 1903) avec une étonnante clairvoyance. ”L’appareil du parti se substituerait alors au parti dans son ensemble ; le Comité central se substituerait ensuite à l’appareil ; et finalement un dictateur unique se substituerait au Comité central”. Le dictateur était déjà à l’affût en coulisses »[11].

Mais la tragédie de Trotsky n’a pas seulement une dimension personnelle : c’est une tragédie sociale. Elle a commencé à s’esquisser peu après l’insurrection d’Octobre :

« Les bolcheviks ont fait la Révolution d’Octobre en 1917 avec la conviction qu’ils avaient ouvert ainsi la voie au ”saut de l’humanité du règne de la nécessité au règne de la liberté”. Ils pensaient voir l’ordre bourgeois se décomposer et la société de classe s’effondrer à l’échelle mondiale et pas seulement en Russie. Ils croyaient que partout les peuples se révolteraient enfin contre leur condition de jouets soumis aux forces productives socialement désorganisées et contre l’anarchie de leur propre existence […]

Lorsqu’ils ont enfin remporté la victoire, ils ont découvert que la Russie révolutionnaire avait été submergée et se trouvait au fond d’un puits terrifiant. Aucune autre nation n’avait suivi son exemple révolutionnaire. Entourée par un monde hostile ou, dans le meilleur des cas, indifférent, la Russie se retrouvait isolée, exsangue, affamée, minée par les maladies et accablée par le découragement »[12].

Malgré tout, vers 1921, les bolcheviks parviendront à se stabiliser au pouvoir. Mais c’est au moment précis où il devient clair qu’ils ne pourront pas tenir les promesses révolutionnaires. Quatre ans de guerre internationale et deux ans de guerre civile avaient réduit à néant les maigres capacités industrielles de la Russie.

La classe ouvrière, base naturelle de la démocratie prolétarienne et du pouvoir bolchevique, avait pratiquement disparu. La distribution des terres aux paysans avait valu aux soviets le soutien des paysans pauvres, mais elle entraînait maintenant une baisse de la production agricole, tandis que les paysans – une fois écarté le danger du retour des propriétaires terriens – commençaient à regarder avec indifférence ou hostilité un pouvoir soviétique émanant des villes.

C’est à l’heure de cette dramatique bifurcation historique que la tragédie de l’homme commence à se dessiner :

« Au plus haut sommet du pouvoir, Trotsky, tel le protagoniste d’une tragédie classique, a trébuché. Il a agi contre ses propres principes et en faisant fi d’un engagement moral des plus solennels. Les circonstances, les exigences de la révolution et son propre orgueil lui ont fait perdre le contrôle de soi. Dans la situation où il se trouvait, il pouvait difficilement en être autrement. Ces actes ont été le résultat presque inévitable de tout ce qu’il avait fait jusque-là, et un seul acte séparait maintenant le sublime du sinistre. Son renoncement aux principes lui était dicté par les principes mêmes. Pourtant, en agissant comme il l’a fait, il a sapé le sol sous ses propres pieds »[13].

La charge tragique s’accentue dans le troisième volume, consacré aux dernières années de Trotsky. Ce n’est pas seulement à cause de la succession de drames familiaux et personnels qui ont culminé dans son lâche assassinat, mais fondamentalement à cause de la situation politique véritablement tragique dans laquelle il se trouve pendant les années de son dernier exil. Cette tragédie relève du conflit entre la nécessité et l’impossibilité de l’action. Nécessité, car ni son caractère ni les circonstances ne permettaient à Trotsky de se retirer de la lutte politique. Impossibilité, car son isolement physique et le contexte international rendaient vaines ses tentatives d’intervention dans la politique aussi bien mondiale que locale.

C’est ce même contexte – celui des années 1930 – qui a conduit Deutscher à abandonner l’action politique concrète et à concentrer ses efforts sur la recherche historique. Cela donne un sens très particulier à la sympathie et à la compréhension dont fait preuve Deutscher devant la décision de Trotsky de créer la Quatrième Internationale.

Alors que le dernier chapitre de ce premier tome s’intitule « Défaite dans la victoire » et décrit le drame des révolutionnaires victorieux qui découvrent amèrement qu’ils ne peuvent accomplir ni leurs promesses ni leurs rêves, le dernier chapitre du dernier tome s’intitule « Victoire dans la défaite » et expose les importantes victoires remportées par Trotsky quoique isolé et vaincu. Deutscher y expose ses idées sur les héritages respectifs de Trotsky et de Staline :

« [Trotsky] je le vois comme la figure qui incarne le communisme pré-stalinien et comme le précurseur du communisme post-stalinien. Cependant, je ne considère pas que l’avenir du communisme réside dans le trotskysme. Je suis enclin à penser que le développement historique conduira au dépassement du stalinisme comme du trotskysme et tendra vers quelque chose de plus large que l’un et l’autre. Mais ils seront probablement ”dépassés” d’une manière différente. Ce que l’Union soviétique et le communisme retiennent de Staline, c’est principalement ses réalisations pratiques […].

En ce qui concerne les méthodes de gouvernement […] l’idéologie et le ”climat moral”, l’héritage de l’ère stalinienne est pire que tout : plus tôt il sera rejeté, mieux ce sera. C’est précisément sur ces sujets que Trotsky a encore beaucoup à apporter… »[14].

Marxisme et littérature

Les questions littéraires ont été constamment au cœur de l’œuvre de Deutscher. En témoignent son style exquis mais aussi les nombreuses mentions d’œuvres et de sources littéraires. Ainsi, le séjour de Trotsky en Norvège est comparé au roman d’Ibsen L’Ennemi du peuple. Il a recours à une nouvelle d’Isaac Babel, Salt, pour donner à voir la situation complexe des Juifs dans la Russie révolutionnaire. La relation conflictuelle entre l’Est et l’Ouest est illustrée par le poème de Blok Les Scythes. On pourrait multiplier les exemples.

Dans l’architecture de l’œuvre de Deutscher, les aspects littéraires jouent un rôle important. Ils ne sont pas un simple accompagnement, un embellissement du « vrai récit ». Il aurait opposé une moue ironique à ceux qui voient dans le « tournant linguistique » et le « retour » de « l’histoire narrative » une menace pour le marxisme. Ses livres sont une synthèse extraordinaire de narration historique, d’engagement politique et de rigueur explicative. Cette synthèse est, de par son ampleur, une véritable rareté.

Une comparaison rapide avec deux historiens de premier plan – Edward P. Thompson et E. Carr – est particulièrement pertinente.

L’ouvrage de Thomson La formation de la classe ouvrière anglaise a été loué pour la qualité évocatrice de ses descriptions de la vie, des luttes, des pensées et des sentiments de la classe ouvrière anglaise naissante. La force littéraire de cette œuvre peut difficilement être dépassée. Mais le prix que Thompson paie pour cette performance est élevé. L’éloquence avec laquelle les expériences des travailleurs sont décrites a pour contrepartie l’absence de données objectives permettant d’éclairer ces expériences subjectives.

Au terme de neuf cents pages, le lecteur ne dispose toujours pas de données aussi élémentaires que la dimension approximative de la classe ouvrière ou sa proportion par rapport au reste de la population. C’est un coût que Deutscher n’a pas à acquitter. Sans accabler le lecteur de chiffres et de statistiques, il fournit à bon escient des données éclairantes sur le nombre de membres du parti bolchevik, la baisse de la production russe pendant la guerre, l’ampleur de la collectivisation, etc.

La comparaison avec Carr est tout aussi éclairante. Lire les quatorze volumes de son Histoire de la Russie soviétique est une rude tâche. Le lecteur sera séduit par la monumentalité de l’érudition de Carr, mais il se sentira facilement rebuté par une narration dense qui s’avère incapable de restituer les expériences subjectives des événements qu’il évoque… Ce que Deutscher réussit quant à lui magistralement.

Le sentiment d’affront et de scandale que la perspective « narrativiste » de Hayden White a déclenché chez de nombreux historiens marxistes et annalistes, n’aurait sûrement pas été partagé par Deutscher, qui a toujours été conscient au plus haut point de la dimension littéraire de l’historiographie et qui, bien avant qu’on parle de tournant linguistique, a eu recours à des procédés aussi « avant-gardistes » que d’imaginer un dialogue entre le fantôme du tsar Nicolas et Staline, ou de relater la vie imaginaire de Vicente Adriano, un « ministre polrougarien »[15].

Au crédit de Deutscher, il faut dire qu’il est peu probable qu’il aurait connu les hésitations, les ambiguïtés et jusqu’aux contradictions de White quant au statut scientifique – ou non – de l’historiographie. Deutscher a toujours été conscient que l’historiographie avait plusieurs âmes, et que le bon historien se devait de les cultiver toutes.

L’héritage d’Isaac Deutscher

Jusqu’au jour de sa mort, il est resté fidèle au socialisme, tout en étant un critique sans concession des dictatures qui parlaient en son nom. Dans ses dernières années, il s’est montré sceptique quant aux possibilités qu’une révolution politique s’impose par en bas en URSS. Il pensait plutôt que la logique du développement obligerait tôt ou tard l’élite dirigeante à mener une réforme par le haut. En cela, il s’opposait à Trotsky et à ses partisans, qui misaient sur un soulèvement de la classe ouvrière.

Il ne s’agit pas ici d’exposer la conception deutscherienne de la révolution et du socialisme. Je me contenterai de dire qu’il a combiné un optimisme historique de long terme avec une grande sérénité face aux défaites présentes. Dans l’un de ses derniers écrits, il a même exploré résolument la possibilité d’une restauration capitaliste.

Plus d’un demi-siècle après sa mort, dans un contexte international de confusion généralisée des gauches, la lecture de Deutscher s’avère plus que recommandable, tout simplement impérative. Comme l’a écrit Anderson, il y avait en lui une part de sérénité olympienne, une part de visionnaire iconoclaste, une part de politicien avisé… La culture des gauches a besoin de chacune de ces dimensions.

*

Texte publié en 2008 dans le numéro 5 de la revue Nuevo Topo, sous le titre »Isaac Deutscher (1907-1967) » et republié en version numérique par la revue Kalewche puis par Jacobin América Latina.

Notes

[1] P. Anderson, Teoría, política e historia, México, Siglo XXI, 1985, p. 171.

[2] P. Anderson, »El legado de Isaac Deutscher », in Campos de batalla, Barcelona, Anagrama, 1998.

[3] I. Deutscher, El marxismo de nuestro tiempo, México, Era, 1975, p. 168.

[4] Ibid., pp. 185-186.

[5] I. Deutscher, Trotsky, el profeta desterrado, México, Era, 1988 (1963), p. 380. Les passages entre guillemets sont des citations du document en polonais.

[6] I. Deutscher, Stalin, México, Era, 1988 (1949), p. 11.

[7] E. Carr, »La tragedia de Trotsky », 1917: Antes y después, Barcelona, Anagrama, 1969, p. 160.

[8] Ibid., p. 159.

[9] I. Deutscher, Trotsky, el profeta armado, México, Era, 1987 (1953), p. 11.

[10] I. Deutscher, Trotsky, el profeta desarmado, México, Era, 1989 (1955), p. 12.

[11] I. Deutscher, Trotsky, el profeta armado, op. cit., p. 477.

[12] I. Deutscher, Trotsky, el profeta desarmado, op. cit., p. 16.

[13] I. Deutscher, Trotsky, el profeta desarmado, op. cit., p. 445.

[14] I. Deutscher, Trotsky, el profeta desterrado, op. cit., pp. 11-12.

[15] Voir Stalin, op. cit., pp. 347-48, ainsi que »La trágica muerte de un ministro polrúgaro », in I. Deutscher, Ironías de la historia, Madrid, Península, 1969. « Polrougarie » (contraction des toponymes « Pologne », « Roumanie » et « Bulgarie ») est le nom que Deutscher donne à un pays satellite de l’URSS qui relève de la fiction.