Les deux visages de l’exploitation. À propos d’un livre d’Emmanuel Renault

Ulysse Lojkine, qui vient d’achever une thèse de philosophie sur la question de l’exploitation, discute le livre d’Emmanuel Renault, Abolir l’exploitation. Expériences, théories, stratégies, paru récemment aux éditions La Découverte (« L’horizon des possibles », 2023, 317 p).

Le livre d’Emmanuel Renault sur le concept politique d’exploitation a une double ambition. La première est synthétique. Il dresse ainsi le tableau des différentes fonctions du concept — « descriptive, évaluative, explicative et stratégique » (chap. 1, p. 27). Il rappelle comment le concept a émergé au sein des premières pensées socialistes, chez les babouvistes et plus encore chez les saint-simoniens, chez qui apparaît déjà avec une clarté remarquable l’idée d’une exploitation structurelle de l’homme par l’homme expliquée par les rapports de propriété, qui ne serait abolie que par une forme d’« association universelle » (chap. 3, p. 97-102). Cela lui permet ensuite d’introduire la théorie marxiste de l’exploitation, dans son versant historique, l’histoire des structures économiques fondamentales des sociétés en tant qu’histoire des modes d’exploitation (chapitre 4), et dans son versant contemporain et économique, les lois de l’exploitation capitaliste (chapitre 5). Enfin, il introduit la littérature féministe sur l’exploitation patriarcale et l’exploitation domestique en particulier (chapitre 6), donnant part égale aux approches qui tendent, dans le sillage de Christine Delphy, à isoler analytiquement l’exploitation patriarcale de l’exploitation capitaliste, et à celles comme Silvia Federici qui cherchent à établir un rapport causal entre les deux.

Ces différents usages de la notion, développés dans des corpus distincts, sont pour l’auteur tous fondamentalement compatibles avec un concept marxiste unifié d’exploitation du travail. Il ne s’agit cependant pas du concept marxiste classique, qui définit l’exploitation capitaliste par l’intermédiaire de la théorie de la valeur ; en effet, Emmanuel Renault souscrit aux objections apportées à celle-ci (chap. 5, p. 161-166). Il reprend par conséquent la définition amendée qui a été proposée par le sociologue Erik Olin Wright pour répondre à ces mêmes objections, et qui comprend trois conditions (chap. 2, p. 48) : le principe de bien-être inversé (« le bien-être matériel des exploiteurs dépend causalement de la réduction du bien-être matériel des exploités ») ; le principe d’exclusion (« les exploités sont exclus de l’accès à certaines ressources productives ») ; et le principe d’appropriation (l’exclusion « permet aux exploiteurs de s’approprier l’effort de travail des exploités »).

Cependant, pour prendre pleinement en compte l’exploitation patriarcale, qui ne repose pas seulement sur une dépendance économique mais aussi sur un rapport social d’infériorisation symbolique, le second critère doit à son tour être aménagé (p. 200). Le troisième critère pose également problème. Pour déterminer si une transaction marchande permet à l’une des deux parties de « s’approprier l’effort de travail » de l’autre, il faut en effet pouvoir mesurer le travail contribué et commandé par chaque agent ; cela implique en particulier de résoudre le problème de la « réduction du travail complexe au travail simple », problème dont l’auteur convient qu’il n’a pas de solution consensuelle (p. 163). En d’autres termes, dans la mesure où les objections apportées à la théorie de la valeur ne portent pas seulement sur sa dimension causale — le temps de travail incorporé comme explication des prix — mais aussi sur sa dimension descriptive — la possibilité de mesurer dans une unité homogène le temps de travail fourni et approprié par chaque agent —, elles remettent en cause non seulement le concept de survaleur mais aussi celui de surtravail, ou appropriation du travail d’autrui. Le véritable noyau du concept synthétique d’exploitation défendu dans l’ouvrage est donc sans doute le principe du bien-être inversé.

Mais il ne s’agit pas seulement d’un livre synthétique. Il s’agit aussi d’un livre thétique, par lequel Emmanuel Renault poursuit le projet intellectuel qui est le sien. Dans ses ouvrages précédents, notamment L’Expérience de l’injustice, Souffrances sociales et Reconnaissance, conflits, domination[1], Emmanuel Renault avait en effet défendu et développé de manière originale un projet issu de l’École de Francfort, celui d’une critique sociale immanente en termes de reconnaissance. Selon ce projet, plutôt que sur des normes abstraites ou des axiomes établis par les philosophes, la critique sociale doit se fonder sur les contradictions inhérentes à l’expérience des dominés. L’auteur s’est attaché à montrer, en particulier, comment la sociologie et la psychologie, telles qu’elles se trouvent par exemple combinées dans l’école française de psychodynamique du travail de Christophe Dejours, permettaient de décrire cette expérience et d’y déceler le germe d’un processus d’émancipation.

Ce projet de critique immanente s’inscrit d’ailleurs dans une tradition plus large que la seule École de Francfort, incluant l’opéraïsme italien ou encore, une référence qui revient à plusieurs reprises dans l’ouvrage, le groupe Socialisme ou Barbarie qui accordait à « l’expérience prolétarienne » une place fondamentale.Il s’oppose en cela à d’autres traditions assumant la rupture avec la spontanéité de l’expérience, que ce soit par l’abstraction scientifique pour échapper aux catégories idéologiques véhiculées par le sens commun (dans le marxisme structural d’Althusser) ou par l’abstraction normative comme étalon stable à l’aune duquel juger les différentes propositions politiques en présence (dans le marxisme analytique de Cohen et d’Elster). Dans la mesure où l’exploitation est définie par Marx en termes quantitatifs, et dans la mesure où la définition d’un monde sans exploitation semble nécessairement impliquer la définition d’une règle de juste distribution des efforts et des rétributions, le concept semble naturellement appartenir à l’orbite de ce marxisme scientifique plutôt qu’à celle du marxisme immanentiste qui aurait plus d’affinités avec l’aliénation et la réification. Ce sont ces orbites qu’il s’agit ici pour l’auteur de réaligner, en absorbant le concept d’exploitation dans une démarche critique fondée sur l’expérience.

C’est un objectif énoncé tout au long de l’ouvrage, dès l’introduction — « le sens et les fonctions du concept d’exploitation doivent être analysés à partir de l’expérience de l’exploitation », p. 7 — et dans les deux premières parties (p. 38-39, p. 111, p. 143-144, p. 148, p. 167). Mais ce sont surtout les deux derniers chapitres qui lui donnent corps en proposant une typologie des formes d’expérience de l’exploitation. Le chapitre 7 aborde l’expérience de l’exploitation comme domination, et montre que celle-ci peut prendre à son tour plusieurs formes : oppression, asservissement, subordination, infériorisation, dépendance. Une des forces de ce chapitre est de ne pas réduire la domination économique à l’interférence arbitraire d’un individu dans les affaires d’un autre, comme y invite la théorie néo-républicaine de la domination, mais au contraire de prendre en compte la possibilité d’une exploitation couplée à une domination structurelle, « régularité implacable » d’une « contrainte constante » (p. 253).

Le chapitre suivant s’attache à l’expérience de l’exploitation en tant qu’injustice. Selon l’auteur, cette expérience prend à son tour trois formes : l’injustice distributive concerne la distribution des revenus, l’injustice contributive et l’injustice compensatoire y ajoutent respectivement la prise en compte du travail fourni par chacun et de sa pénibilité. L’auteur insiste de manière convaincante sur la nécessité de ne pas s’en tenir à la première dimension, comme peut le faire parfois la critique du capitalisme en termes d’inégalité, mais d’intégrer les deux autres (p. 268-269).

Mais l’idée que l’exploitation serait pensable à partir de son expérience peut être soumise à objection. Nous avons vu que le concept d’exploitation de l’auteur repose en particulier sur le critère du bien-être inversé entre exploiteur et exploité. Identifier une situation d’exploitation demande donc d’abord d’identifier l’exploiteur et l’exploité. Or l’expérience de ce dernier n’y suffit pas toujours. Contrairement à l’exploitation directe et tangible caractéristique du mode de production esclavagiste ou féodal, les rapports capitalistes se caractérisent en effet par des interdépendances indirectes et souvent invisibles, dans l’entreprise comme sur les marchés. Ainsi, il peut arriver que les ouvriers, s’en tenant à leur expérience vécue, tiennent le contremaître pour leur adversaire principal, comme Marcel Durand, ouvrier chez Peugeot dans les années 1968, pour qui « la direction, les actionnaires, c’est de l’abstrait » ; « nous, nous voulons nous battre contre du réel, du concret, du vécu de tous les jours », c’est-à-dire contre « les petits chefs[2] ». Même lorsque la direction est connue, les actionnaires ou les autres créanciers de l’entreprise ne le sont pas nécessairement, qui touchent, eux aussi, un flux de valeur prélevé sur le produit. Les montages juridiques et financiers courants dans le capitalisme contemporain rendent particulièrement difficile d’identifier le niveau réel de profits engendré par une activité donnée, et les bénéficiaires de ces profits.

Pour l’auteur, même lorsque l’exploitation ne passe pas par l’extension ou l’intensification du travail, les travailleurs en font l’expérience, celle d’un « contraste choquant entre [leur] misère et les profits capitalistes » (p. 144), du « contraste entre la réalité de la contribution à la production des richesses et la faiblesse des richesses » (p. 169), de la « disproportion entre un salaire et la valeur de la contribution productive » (p. 268) . Mais l’expérience d’un contraste ou d’une disproportion passe par l’expérience de ses deux termes ; or ni les profits capitalistes, ni une mesure monétaire de la valeur de sa contribution individuelle à la production de l’entreprise n’appartiennent en général au champ de l’expérience directe du salarié.

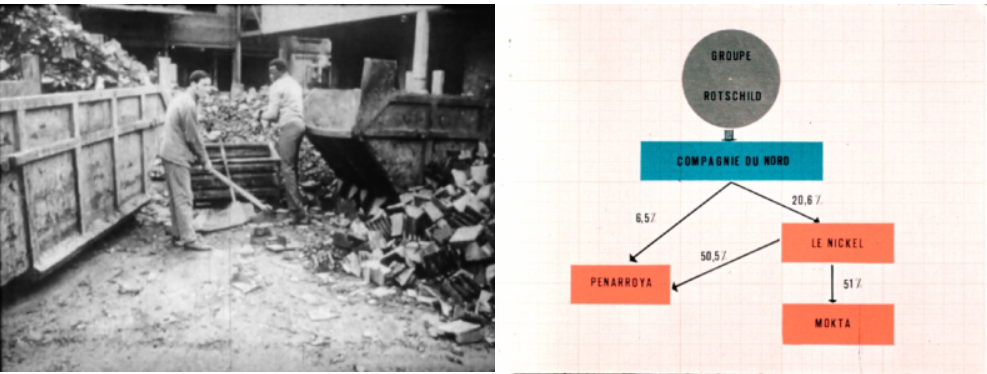

Ainsi, si l’ouvrage d’Emmanuel Renault se donne en quelque sorte pour tâche de donner un visage à l’exploitation, il s’agit du seul visage de l’exploité. Or l’exploitation a deux visages, pour reprendre le titre d’un court-métrage militant réalisé en 1972 par Daniel Anselme et Dominique Dubosc pour accompagner une grève dans les usines de recyclage du plomb du groupe Peñarroya : « Peñarroya, les deux visages du trust[3] ». Le court-métrage expose les conditions de travail, d’hygiène et de logement dans les usines, recueillies par un travail militant méticuleux au contact direct des ouvriers immigrés ; mais il présente aussi le second visage de l’exploitation, en informant des résultats financiers et de la structure juridique de l’entreprise qui la rattache au groupe Rotschild.

La caractérisation de l’exploitation demande la confrontation de ces deux visages : salaires et dividendes, conditions de travail et évasion fiscale, licenciements et délocalisation. Le premier terme est, à chaque fois, l’objet d’une expérience ; le second ne peut être appris que sous forme d’information souvent quantitative, dont l’acquisition et le traitement requièrent d’ailleurs des compétences spécifiques qui sont une des raisons d’être des syndicats.

En outre, le principe du bien-être inversé tel qu’il est énoncé par Olin-Wright et Renault n’est pas seulement comparatif, il est causal. Or, affirmer que le gain de l’exploiteur est la cause d’un déficit de l’exploité revient à affirmer que sans ce gain, l’exploité se porterait mieux ; cela suppose donc d’envisager un scénario alternatif. L’expérience d’un travailleur ou d’un collectif local de travail peut permettre ce genre d’analyse contrefactuelle à l’échelle locale dans certains cas : ainsi, un mode de gestion spécifique peut être critiqué comme vecteur d’exploitation au nom de la comparaison avec le mode de gestion précédent, celui pratiqué dans un autre atelier ou une autre entreprise. Mais dès qu’il s’agit d’exploitation à plus grande échelle, l’expérience subjective ne peut plus suffire à assurer de telles analyses causales.

À ce titre, il peut être intéressant de revenir sur une remarque de l’auteur, citant la « légitimation rationnelle » de l’exploitation selon laquelle « le marché fixerait rationnellement les différentiels de rémunération entre les salaires, ainsi qu’entre les revenus du travail et du capital » (p. 248). Il n’est pas rare en effet que les économistes affirment qu’une atteinte aux gains des plus favorisés se retournerait contre les moins favorisés, par moins d’emploi ou par un moindre développement à long terme : il n’y aurait alors, dans ces cas-là et si ces arguments sont justes, pas de principe du bien-être inversé, les disparités de bien-être existant sous le capitalisme étant en dernière analyse favorables et non défavorables aux moins favorisés.

À l’encontre de ce discours des économistes, l’auteur répond que l’expérience de l’exploitation, parce qu’elle « ne prend pas corps sur le marché mais dans les lieux de travail, ou dans un rapport entre activité d’échange marchand et activité de travail, a la capacité de faire apparaître la fausseté de ces principes de légitimation rationnelle » (p. 248). L’argument peut avoir une part de pertinence face à certaines des théories économiques néoclassiques les plus simples traditionnellement employées pour défendre le capitalisme comme système d’allocation optimale, qui faisaient abstraction des rapports hiérarchiques d’entreprise auxquels est soumis le travail salarié, et l’expérience de ce travail suffit alors à mettre en cause les hypothèses du modèle. Mais l’argument économique en faveur de l’optimalité du capitalisme a de nombreuses autres versions qu’il est illusoire de prétendre dissiper par la seule mobilisation de l’expérience laborieuse : une identification robuste du biens-être inversé ne peut faire l’économie d’une analyse contrefactuelle macrosociale, fondée sur la comparaison historique et théorique des grandes institutions économiques effectives ou pensables de la modernité — celles du capitalisme, de l’État social et du socialisme d’État.

Une appréciation des rapports d’exploitation doit donc se coupler à un horizon d’institutions post-capitalistes. Un tel horizon peut s’articuler à partir des aspirations normatives des exploités, à leur tour ancrées dans leur expérience, mais le travail d’articulation des multiples aspirations et points de vue à l’échelle de la société entière représente alors une médiation aussi importante que l’expérience brute qu’elle élabore. Conformément à son ambition immanentiste, l’auteur est le plus souvent réticent à dresser un tel tableau. Il est remarquable que lorsqu’il le fait, cherchant à tirer des « exigences fondamentales » dont l’expérience de l’exploitation comme oppression serait « porteuse » (p. 254), c’est surtout à propos de la gestion du travail au sein de l’unité de production, posant de nouveau la question de l’échelle.

Si l’on en croit les arguments que je viens d’esquisser, dans une économie marchande et monétaire, un discours systématique sur l’exploitation ne peut donc se fonder sur la seule expérience des exploités, il doit mobiliser des outils quantitatifs de comptabilité des efforts et des gains à l’échelle macrosociale et, au-delà de cette comptabilité, pour démontrer l’exploitation et pour la combattre, s’appuyer sur un projet d’institutions alternatives. Ces considérations invitent à faire entrer dans le dispositif théorique des personnages, l’économiste, le syndicat et le parti, qui restent absents d’un livre qui place plutôt au chevet des dominés d’autres figures, le sociologue et le psychologue capables de décrire la souffrance sociale, et le philosophe qui amplifie le caractère critique et émancipateur de cette description.

Les points de débat qui viennent d’être soulevés l’ont été dans le seul but d’engager une discussion. Il faut en tout cas se réjouir de disposer avec le livre d’Emmanuel Renault à la fois d’une synthèse précise et complète sur les théories de l’exploitation sociale, et d’un nouveau jalon aussi stimulant que les précédents d’une œuvre consacrée à l’expérience de l’injustice.

Notes

[1]Emmanuel Renault, L’Expérience de l’injustice. Reconnaissance et clinique de l’injustice, Paris, La Découverte, coll. « Armillaire », 2004 ; Souffrances sociales. Philosophie, psychologie et politique, dans la même collection, 2008 ; Reconnaissance, conflit, domination, Paris, Éditions du CNRS, 2017.

[2]Marcel Durand [Hubert Truxler], Grain de sable sous le capot, Marseille, Agone, 2006 [1990], p. 101.

[3]Daniel Anselme et Dominique Dubosc, « Peñarroya, les deux visages du trust », 1972, 18 min – https://vimeo.com/63006069

![Marx, critique de l’économie politique [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/industrialization-factories-150x150.jpg)