L’écoféminisme socialiste et la lutte pour défaire l’Anthropocène

La crise écologique planétaire est liée à une réorganisation radicale des interactions entre la société et la biosphère, générée par la modernité capitaliste/industrielle. Celle-ci considère les « forces productives » (science et technologie industrielle) comme le principal facteur du progrès et du bien-être, alors qu’elle envisage la reproduction (aussi bien humaine que non humaine) comme un instrument passif pour la production et l’expansion infinie du produit intérieur brut (PIB).

Stefania Barca, dont les travaux portent notamment sur l’écologie politique, le monde du travail et le syndicalisme, oppose à cela une politique écosocialiste qui nécessite de reconnaître l’importance des « forces reproductives », comprises comme travail de subsistance, de reproduction, de régénération, de restauration et de soin. Cet article s’appuie sur une approche du matérialisme historique nourrie de la pensée écoféministe, et il offre des outils théoriques pour défaire l’Anthropocène et construire une alternative écosocialiste.

***

Introduction

Cet article part du présupposé que la crise écologique planétaire (Rockström et al.) est le chapitre le plus récent de l’histoire globale du capitalisme. Cette crise est liée à une réorganisation radicale des interactions entre la société et la biosphère – ou métabolisme social – générée par la modernité capitaliste/industrielle. Par cette expression, je me réfère à un type spécifique de modernité : celle qui voit dans les forces productives (science et technologie industrielle) le principal facteur de progrès et de bien-être, alors qu’elle considère la reproduction (humaine et non-humaine) comme un instrument passif pour la production et l’expansion infinie du produit intérieur brut (PIB). Ce paradigme considère aussi bien la Terre que le travail comme des ressources nécessaires qu’il faut s’approprier et maintenir au coût le plus bas et le plus efficient possible (Barca, 2020 ; Federici, 2009 ; Moore, 2015).

Surgie au sein de l’histoire du capitalisme, la modernité industrielle a été postérieurement assumée comme modèle universel et maintenue par les régimes socialistes d’État dans différents contextes géographiques et historiques. Les variantes capitaliste et socialiste/étatique de la modernité industrielle partagent une vision de la richesse centrée sur le PIB et basée sur la prémisse de la nécessaire accélération du métabolisme social. Elles partagent aussi la tendance à considérer la crise écologique comme un problème associé à l’efficience des ressources, qui doit se résoudre par une écologisation des forces productives, c’est-à-dire une modernisation écologique.

Pour présenter une alternative réelle aux formes capitalistes et socialistes du métabolisme social, je soutiens que le mouvement écosocialiste ne peut se limiter à défendre une modernisation écologique planifiée de manière centralisée (à la place des marchés), orientée autour d’une complémentarité entre l’efficience écologique et la redistribution de la richesse ; elle doit placer la reproduction au centre de l’économie politique, en la libérant de sa position subordonnée et instrumentalisée vis-à-vis de la production. En d’autres termes, l’écosocialisme nécessite de se libérer du paradigme de la modernisation écologique, en s’embarquant dans une révolution écologique basée sur une drastique réorganisation des rapports entre production, reproduction et écologie (Barca, 2019 ; Merchant, 2010).

Ma proposition théorique est une intersection critique entre le matérialisme historique et l’écoféminisme (Salleh, 2017), avec l’objectif de rendre visible les « forces reproductives » (Mellor, 1996), leur aspect matériel et leur potentialité politique. Selon cette perspective, la crise écologique est considérée comme une conséquence des profondes inégalités créées par la modernité capitaliste/industrielle en assignant une valeur différenciée, de sorte que certains types de travail, de vie, de lieux et y compris d’espèces peuvent être sacrifiés sur les autels du bénéfice ou de la croissance du PIB. Depuis le milieu des années 1980, l’écoféminisme matérialiste[1] (ou socialiste) a théorisé le fait que la dégradation de la nature est la conséquence de la sous-estimation du travail de subsistance, de reproduction, de régénération, de restauration et de soins. Cette tradition de pensée et de praxis est fondamentale pour envisager la possibilité d’un véritable « bien vivre », alternative à la promesse de la modernité capitaliste/industrielle.

Pour développer cet argument, l’article est divisé en deux parties : la première déconstruira le récit hégémonique de la modernité capitaliste/industrielle à partir d’une perspective écoféministe ; la seconde fournira une analyse détaillée de la pensée socialiste écoféministe, en argumentant que celle-ci offre de puissants outils pour construire un horizon écosocialiste.

L’Anthropocène : un récit hégémonique

Depuis le début du XXIe siècle, le concept d’Anthropocène, proposé pour indiquer l’époque du changement climatique anthropogénique (Crutzen et Stoermer, 2000), a généré un méta-récit sur la crise écologique et les solutions techno-économiques devenu dominant dans le discours de la gouvernance globale. Cela ne représente pas un récit fondamentalement nouveau, mais un nouveau chapitre dans le discours hégémonique de la croissance économique moderne, c’est-à-dire un récit prométhéen célébrant la croissance de l’économie au-delà des limites biophysiques grâce à l’usage des combustibles fossiles (Barca, 2011). Considérée comme un succès indiscutable de l’humanité, la croissance économique est attribuée au génie blanc, masculin, européen, qui s’est traduit ainsi en suprématie planétaire. Dans cette vision de l’Anthropocène, le récit de la croissance économique moderne reconnaît la nécessité de se limiter au sein des dénommées limites de la planète ; néanmoins, il argumente aussi sur le fait que les mécanismes et les technologies marchandes, combinées de manière adéquate, peuvent garantir une croissance économique continue au sein des limites écologiques. Ceci constitue – dans son essence propre – le paradigme de la croissance verte. Centrée sur les pouvoirs aussi destructeurs que salvateurs des « forces productives », ce récit est cohérent avec la très discutée (mais pourtant dominante) théorie de la modernisation écologique (Spaargaren et Mol, 1992).

Je soutiens que, dans les trois dernières décennies, cette vision a été présentée comme une opportunité aussi pour les organisations de travailleur.euse.s et pour la gauche en général, afin de rêver d’une « transition juste » au-delà de l’économie fossile et des emplois sales, sans sacrifier les niveaux d’emplois (Barca, 2019). Ce cadre pose deux problèmes fondamentaux : d’une part – comme l’ont démontré clairement le Groupe intergouvernemental d’experts sur le changement climatique (IPCC, 2019) et la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services des écosystèmes (IPBES, 2019) -, malgré l’application de ce cadre dans les accords internationaux de gouvernance écologique durant les trois dernières décennies, la « modernisation écologique » n’a pas tenu ses promesses. D’autre part – et c’est aussi important -, pour garantir une croissance constante du PIB, on a implanté à grande échelle des infrastructures d’énergie propre comme l’énergie solaire et l’énergie éolienne – sans parler de l’énergie hydro-électrique – en ignorant les droits des communautés locales, des autres espèces et des travailleur.euse.s (Temper et Gilbertson, 2015). Cela a généré un grand nombre de conflits environnementaux dans le monde entier, aussi bien dans les régimes néo-libéraux que dans les régimes socialistes, comme le documente amplement l’atlas de la justice environnementale[2]. En résumé : dans la modalité orientée vers la croissance du PIB, les technologies vertes ne se sont pas avérées finalement aussi vertes qu’attendu. De plus, elles ne remplacent pas les travaux sales : les mines de charbon et les centrales électriques au charbon ont resurgi dans le monde entier et on exploite à une grande échelle toutes sortes de nouvelles sources d’énergie fossiles (sables bitumeux, gaz naturel, pétrole en haute mer).

Les études sur la justice environnementale ont montré que le changement climatique affecte de manière disproportionnée les individus et les régions qui ont le moins contribué historiquement en termes d’émissions de CO2 (Warlenius, 2015); les inégalités se reflètent aussi dans les niveaux différents d’exposition environnementale dans les pays riches, où les populations racisées et à bas revenus et les groupes les plus vulnérables au sein de ces populations (les femmes et les enfants en particulier) supportent les conséquences les plus importantes de la dégradation de l’environnement (Martínez-Alier, 2002). Ainsi, les inégalités quant à l’exposition au changement climatique et à la dégradation des écosystèmes nécessitent de revisiter les représentations dominantes de l’Anthropocène qui envisagent une ère de subjectivité humaine indifférenciée, ayant la même responsabilité et souffrant des mêmes conséquences du changement global de l’environnement (Malm y Hornborg, 2014 ; Moore, 2016 ; Pulido, 2018 ; Swyngedouw y Ernstson, 2018).

Partageant avec l’écomarxisme une vision historico-matérialiste du changement environnemental, l’écologie politique féministe introduit une vision claire sur la manière dont l’Anthropocène surgit des lignes d’oppression entrelacées (classe, race/coloniale, sexe/genre et espèces) trouvant leur origine dans la convergence historique entre le patriarcat et la modernité capitaliste/industrielle (Barca, 2020 ; Giacomini, 2018). Selon cette perspective, le récit hégémonique du changement climatique a été rebaptisé de manière provocatrice le White (M)Anthropocene (Di Chiro, 2017), reproduisant l’ethos colonial du génie masculin blanc destiné à dominer et à refaire le monde à sa propre image. En d’autres termes, la suprématie patriarcale/coloniale se réinvente maintenant en tant que suprématie des « forces productives » sur les forces géologiques, comme réponse à la nécessité indéniable de domination des systèmes terrestres mise en oeuvre par l’industrialisation (Gaard, 2015 ; Salleh, 2016). La conséquence, c’est que les solutions écomodernistes présentées aujourd’hui par la gouvernance globale du climat et de l’environnement « se basent sur les nombreuses solutions masculinistes et androcentriques ayant créé ces mêmes problèmes » (Grusin, 2017 : IX, traduction de l’autrice ; cf aussi Gaard, 2015).

Les critiques féministes au discours de l’Anthropocène se sont développées en grande mesure grâce au travail de la philosophe écologiste australienne Val Plumwood. Dans son œuvre fondatrice Feminism and the Mastery of Nature (Plumwood, 1993), Plumwood affirme que la racine de l’actuelle crise écologique se trouve dans ce qu’elle appelle le « modèle dominant » de la rationalité occidentale, défini par ses hiérarchies dualistes. Dans la pensée occidentale, explique Plumwood, les concepts de l’humain se sont développés par leur similitude avec les concepts définissant l’identité masculine ; néanmoins, le problème ne réside pas dans le genre masculin comme tel, ni dans la condition d’être humain, mais dans la manière dont la culture occidentale a défini l’identité humaine par rapport au genre et à la nature.

La critique de Plumwood du dualisme offre un point de connexion clé entre les pensées féministe et écologique. Elle définit le dualisme comme un système hiérarchique de signification, polarisant les différences existantes comme si celles-ci étaient naturelles, et les séparations – homme/femme, corps/esprit, civilisé/sauvage, humain/nature, qui « correspondent directement aux oppressions de genre, de classe, de race et d’espèce, respectivement, et qui les naturalisent – irréconciliables (ibid : 43). Un côté de chaque pôle est considéré comme naturellement dominant, et l’autre se définit vis-à-vis de lui, en termes d’absence de qualité. La domination d’une partie sur l’autre est vue ainsi comme quelque chose d’inhérent à l’ordre des choses.

Selon Plumwood, dans cette approche dualiste, le pouvoir forme l’identité en séparant et en distordant les deux parties. Par conséquent, la réponse adéquate au dualisme n’est pas l’inversion ou la fusion, ou l’anihilation de la différence, mais de défier la polarisation des identités en reconstruisant la différence tout au long de lignes non hiérarchiques. Par exemple, rejeter le dualisme humain/nature ne signifie pas inverser la relation en une soumission totale de l’humanité à la nature, ce que soutient Plumwood : « Nous ne devons pas accepter un choix entre traiter la « nature » comme notre esclave ou la traiter comme notre maître » (Plumwood, 1993 : 37).

De la même manière, la reconstruction de la différence féminine doit se réconcilier avec « l’identité combinée dans laquelle s’entremêlent les identités du colonisateur et du colonisé » (ibid : 67). Ainsi, tout comme les femmes occidentales ne sont pas seulement colonisées par rapport au genre, mais elles sont aussi colonisatrices par rapport à d’autres identités raciales, culturelles et/ou d’espèce, la reconstruction critique de l’identité féminine doit impliquer une critique du modèle hégémonique de l’humain. C’est pourquoi Plumwood estime que le programme écoféministe est hautement « intégrateur », dans le sens où il combine les féminismes culturel, socialiste, noir, anticolonial, en questionnant la structure des dualismes reliés entre eux correspondant à diverses formes de répression, d’aliénation et de domination.

Bien qu’écrit au début des années 1990, Feminism and the Mastery of Nature continue d’offrir des outils fondamentaux pour analyser la crise écologique planétaire. Il nous permet de considérer le concept hégémonique de l’Anthropocène comme une tentative d’élargir le modèle hégémonique de la modernité à la totalité de l’espèce humaine. Et ce qui est plus important, la critique de Plumwood de la modernité hégémonique est un préalable fondamental vers la recherche d’histoires alternatives inscrites, mais invisibles et cachées, dans l’époque actuelle de la présence humaine sur la terre. Comme l’a écrit l’autrice :

« le pouvoir de réaliser, mettre en pratique et tracer cette trame dominante a été aux mains d’une petite minorité de l’espèce humaine et de ses cultures. Nous pouvons nous inspirer beaucoup de récits nouveaux et moins destructeurs, au-delà du récit hégémonique, en recourant à des dimensions subordonnées et ignorées de la culture occidentale, comme les histoires des soins des femmes » (Plumwood, 1993 : 196).

Dévoiler ces récits alternatifs – conclut Plumwood – est une manière importante de rendre visible et de contribuer à renforcer ces rationalités alternatives qui constrastent avec le modèle hégémonique, ou qui simplement lui ont survécu, avec l’objectif de « réaligner la raison » bien au-delà du dualisme et du contrôle des élites et autour de « formations sociales basées sur la démocratie radicale, la coopération et le mutualisme » (ibid. : 196).

Dans le sillage de l’œuvre fondatrice de Plumwood, ainsi que de la pensée écoféministe en général, le récit hégémonique de l’Anthropocène paraît incarner le modèle hégémonique de l’humanité, y compris ses rapports enracinés entre les oppressions de sexe/genre, raciales/coloniales, de classe et d’espèce. Le personnage central, l’Anthropos, est une abstraction basée sur un sujet historique blanc, masculin et hétérosexuel possédant la raison (équivalente à la science, à la technologie et au droit) et les moyens de production, dont il mobilise les outils pour extraire le travail et la valeur de tout ce qu’il définit comme l’Autre. De fait, sa mission civilisatrice légitime toutes ses actions, y compris les pires atrocités.

En d’autres termes, le sujet de ce récit dominant est le patron (que Plumwood appelle le maître). En opposition au discours officiel de l’Anthropocène, cette humanité hégémonique n’est pas une espèce (c’est-à-dire un sujet naturel et ahistorique), mais un système de pouvoir combinant relations matérielles et symboliques ; de plus, il s’est traduit par diverses configurations tout au long du temps et de l’espace, comme réponse à la résistance qu’il a rencontre de la part de l’Autre. Raison pour laquelle son objectif est la totalisation : dévorer l’Autre – tant humain que non humain – pour qu’il n’y ait pas de résistance qui s’oppose à sa domination.

Je soutiens que le récit de l’Anthropocène doit être rejeté : pour la raison qu’en l’acceptant nous souscrivons à l’idée que la fin de l’histoire est arrivée et que nous ne devons plus attendre de résistance. Que le monde est celui fait par le patron. Que les Autres ne sont pas des sujets historiques avec un potentiel révolutionnaire, qu’ils/elles n’ont ni force, ni pouvoir pour affronter le patron, parce qu’en réalité ils/elles sont des organes de son corps universel qui obéit à son esprit universel. Si nous acceptons que toute l’humanité est unie au patron, alors, d’où pouvons-nous espérer que surgisse le changement ?

L’idéal de l’Anthropocène veut nous faire croire que le patron a la capacité de résoudre la crise écologique. Il suggère que la nature non humaine – ou bien une version réduite de celle-ci, représentée par la géologie et le climat – exerce maintenant un agenda historique, en opposant sa force à celle du patron. Et que le patron répondra à cette force en changeant son rapport avec l’environnement ou qu’il succombera. Cette idée est erronée : nous ne devons pas déposer nos espoirs en elle. Durant des décennies, le patron a su qu’il courait un grave danger, mais il n’a pas été capable d’y donner une réponse efficace. Il avance simplement par le seul chemin qu’il connaît, en se défendant avec une férocité toujours plus grande contre ceux et celles qui résistent. Par conséquent, notre unique espoir, c’est la résistance.

Dans mon livre Forces of Reproduction. Notes for a counter-hegemonic Anthropocene (Barca, 2020), je développe l’hypothèse que l’histoire consiste en une lutte des sujets pour produire la vie de façon autonome vis-à-vis du capital, une lutte qui s’oppose à l’expansion illimitée de la loi du patron. Ces sujets sont les « forces reproductives », un concept inspiré par la pensée socialiste écoféministe (Mellor, 1996). De manière non systémique, le concept croise de manière critique deux traditions théoriques : la pensée écoféministe et le matérialisme historique.

Ce cadre nous permet de voir que le principal point commun des dépossédé.e.s et des subalternes est une notion de travail définie génériquement, et pour autant pertinente : d’après certaines positions, et de manières différentes, les femmes, les esclaves, les prolétaires, les animaux et les êtres non humains sont mobilisé.e.s afin de travailler pour le patron. Ces sujets doivent satisfaire les besoins vitaux pour pouvoir se vouer à des occupations plus importantes. Le patron dépend d’eux pour sa survie et sa santé, mais cette dépendance est constamment niée et les forces reproductives sont perçues comme de simples ombres dans la toile de fond de leur agenda historique.

Dans la pensée occidentale, le concept de travail a une forte connotation genrée, comme l’a argumenté Plumwood (1993 : 25). L’identité humaine a été associée aux concepts de travail productif, de sociabilité et de culture, c’est-à-dire aux activités développées dans l’espace public, traditionnellement restreintes aux hommes. En ce sens, nous pouvons argumenter que « l’humanité » s’est identifiée par la séparation vis-à-vis de formes supposées inférieures de travail (comme la reproduction et le soin) et de propriété (les biens communs).

L’économie politique capitaliste a défini le travail reproductif comme un non-travail, c’est-à-dire une activité sans valeur, bien que socialement nécessaire pour maintenir les intérêts du patron, et les biens communs comme gaspillage, c’est-à-dire des éléments ne pouvant être valorisés au profit du patron. Dans cette perspective, la véritable richesse et l’émancipation humaine pouvaient venir seulement de la « casa grande »[3] et de là, « s’écouler ». La forme de production nouvelle qui en a résulté, supposée supérieure, s’est fondée sur les inégalités coloniales/raciales, de genre, de classe et d’espèce, et est restée au centre de la modernité capitaliste ; en se distinguant des modes de production non capitalistes, elle s’est universalisée rapidement pour devenir un modèle hégémonique.

Le travail de Plumwood est réellement fondamental pour une critique féministe du discours de l’Anthropocène. Néanmoins, il doit se comprendre comme faisant partie d’une tradition plus large de pensée écoféministe, qui a lié systématique la critique écologique à celle du patriarcat.

Travail et écologie dans l’écoféminisme socialiste

L’écoféminisme socialiste s’est développé à partir du féminisme marxiste : depuis les années 1970, celui-ci a montré comme le capitalisme est profondément relié à l’appropriation du travail reproductif non rémunéré (Bhattacharya, 2017). A partir de ce corpus théorique, quelques chercheuses et intellectuelles ont introduit la nature et l’écologie dans l’équation. En réfléchissant aux profondes interconnections qui se sont formées entre le patriarcat, le capitalisme et la vision mécaniste de la nature dans l’Europe moderne (Merchant, 1980), ces autrices/activistes ont commencé à lier la dévaluation politico-économique de la reproduction à la dégradation environnementale, en produisant un récit radicalement nouveau de la modernité capitaliste industrielle

Une référence fondamentale pour l’écoféminisme matérialiste est l’œuvre de la sociologue allemande Maria Mies, particulièrement son livre Patriarcado y acumulación a escala mundial (Mies, 1986). Intervenant dans le débat sur le rapport entre le patriarcat, le capitalisme et le colonialisme en se basant sur l’œuvre de Rosa Luxemburg, Mies argumenta que le féminisme devait dépasser l’analyse du travail reproductif dans les pays occcidentaux pour la lier aux conditions matérielles spécifiques des femmes dans les périphéries du Système-monde capitaliste, afin d’identifier « les politiques contradictoires envers les femmes qui furent et continuent d’être promues par les militaristes, les capitalistes, les politiciens et les scientifiques dans leurs efforts pour maintenir le modèle de croissance » (ibid. : 3). Rapidement, Mies jeta les bases d’un écosocialisme féministe postcolonial, basé sur le rejet de la croissance du PIB comme mesure universelle de progrès (Barca, 2019 ; Gregoratti y Raphael, 2019).

Le développement de cette perspective exige de repenser « les concepts de nature, de travail, de division sexuelle du travail, de famille et de productivité » (Mies, 1986 : 45). Mies soutient que l’économie politique conceptualise le travail en opposition tant à la nature qu’à la femme, c’est-à-dire à partir d’un agenda transcendant codifié par l’homme, qui configure activement le monde en lui assignant une valeur. Par conséquent :

« Tout le travail lié à la production de la vie, y compris le travail de procréation, n’est pas considéré comme l’interaction consciente d’un être humain avec la nature, mais comme une activité de la nature, qui produit des plantes et des animaux inconsciemment et qui n’a aucun contrôle sur ce processus » (ibid.).

La séparation et la superposition du travail qui génère la valeur sur le travail qui génère la vie est une abstraction qui débouche sur le fait que les femmes et leur travail sont « définies comme la nature » (Mies, 1986 : 46). Au contraire, argumente l’autrice, tout travail qui conduit à la production de la vie doit être désigné comme productif « dans le sens le plus large de produire des valeurs d’usage pour satisfaire les besoins humains » (ibid : 47).

L’argument général de Mies, c’est que la production de vie, ou bien plus la production de subsistance – développée principalement sans rémunération par les femmes, les esclaves, les paysan.ne.s et autres sujets colonisés – « constitue la base pérenne sur laquelle on peut construire et exploiter le ‘travail productif capitaliste’ » (ibíd.: 48). N’étant pas compensée par un salaire, son appropriation capitaliste (ou « super-exploitation », comme le conceptualise l’autrice) peut seulement être obtenue – en dernière instance – par la violence ou par les institutions coercitives.

De fait, selon Mies, la division sexuelle du travail ne se basait pas sur des conditionnements purement biologiques et économiques mais sur le monopole masculin de la violence (armée), qui « constitue le pouvoir politique nécessaire pour établir des relations durables d’exploitation entre les hommes et les femmes, ainsi qu’entre différentes classes et peuples » (ibid. : 4). A partir du XVIe siècle, la base de l’accumulation du capital en Europe s’est développée grâce à un processus de conquête et d’exploitation parallèle des colonies et des corps féminins (concrètement avec la chasse aux sorcières) et de leurs capacités productives. C’est seulement après l’établissement de ce régime d’accumulation par la violence que l’industrialisation put commencer. Avec cela,

« la science et la technologie deviennent les principales ‘forces productives’, par lesquelles les hommes peuvent ‘s’émanciper’ de la nature, ainsi que des femmes » (ibid. : 75).

En même temps, argumentait Mies, les femmes européennes des différentes classes sociales (y compris celles qui participaient aux établissements coloniaux) furent soumises à un processus de domestication[4], c’est-à-dire qu’elles furent exclues graduellement de l’économie politique considérée comme l’espace public du progrès et de la construction de la modernité, et confinées à « l’idéal de la femme domestique privatisée, préoccupée par ‘l’amour’ et la consommation et dépendante d’un homme chargé de ‘l’entretien’ » (ibid. : 103).

Le travail de Mies doit être considéré comme partie prenante d’une démarche académique plus vaste visant à jeter les bases d’un récit écoféministe de la modernité capitaliste. Néanmoins, il faut mentionner deux autres œuvres fondatrices et inspiratrices de l’écoféminisme socialiste. En premier lieu, le livre de Carolyn Merchant (2010) Ecological Revolutions, qui propose un cadre d’après la matrice marxiste, écologique et féministe pour interpréter l’histoire environnementale de la Nouvelle Angleterre (États-Unis) depuis la conquête coloniale, en situant l’écologie (comprise comme nature non humaine active et autonome) au centre de trois sphères d’interaction dynamique : la production, la reproduction et la conscience.

Le second, plus connu au sein de l’écoféminisme socialiste, est le livre de Silvia Federici (2004) Calibán y la bruja [Caliban et la sorcière]. Activiste et intellectuelle féministe marxiste, mondialement connue pour sa participation au débat et à l’organisation politique sur le travail domestique dans les années 1970, Federici a offert une étude en profondeur sur la manière dont, dans l’Europe du XVIIe siècle, le corps féminin fut transformé « en un instrument […] pour l’expansion de la force de travail, traité comme une machine naturelle de reproduction, qui fonctionnait selon des rythmes échappant au contrôle des femmes » (Federici, 2009). Cette nouvelle division sexuelle du travail, argumente Federici, a redéfini les corps féminins prolétaires comme des ressources naturelles, une sorte de biens communs ouverts à l’appropriation, afin d’améliorer la productivité.

Ainsi naquit le patriarcat capitaliste : vu leur expulsion de la terre (clôtures agraires) et leur exclusion de la main-d’œuvre marchandisée, qui se produisit en même temps, les femmes perdirent l’accès aux moyens de subsistance et finirent par dépendre économiquement des hommes. Dans une mesure similaire à celle appliquée aux natifs des colonies, les femmes furent sous-humanisées dans la loi, esclavagisées dans l’économie et soumises à la terreur génocidaire avec la chasse aux sorcières. Avec la colonisation et l’esclavagisme globalisé, la guerre contre les femmes fut par conséquent un pas substantiel dans l’apparition de l’Anthropocène, vu qu’il conduisit à supprimer des formes autonomes de connaissance de la nature et de rapport avec le non humain ; il permit la fourniture régulière de main-d’œuvre à bon marché pour soutenir l’industrialisation.

Étant donné qu’il s’agit d’un processus généralisé affectant toutes les femmes (bien qu’évidemment de manière différente), les féministes marxistes le considèrent comme une redéfinition de facto du sexe féminin comme classe : celle des travailleuses de la reproduction.

Contribuant à ce corps de pensée, l’écoféministe marxiste Mary Mellor a formulé le concept de « forces reproductives », c’est-à-dire

« le travail dévalorisé des femmes, incorporé au monde matériel des hommes, interprété au travers du cadre théorique analytique du matérialisme historique » (Mellor, 1996 : 257).

Selon l’autrice, il doit se libérer des barrières artificielles du productivisme, par lesquelles « la vie des femmes se convertit théoriquement en une catégorie secondaire dans la ‘sphère de la reproduction’ » (ibíd. : 260), ce qui provoque des impacts écologiques dévastateurs, constatés tant dans les économies capitalistes que dans les expériences de socialisme d’État. Au lieu d’être ignorés ou niés, les corps des femmes doivent être compris comme la base matérielle sur laquelle se sont imposés des rapports sociaux spécifiques : les différences biologiques de sexe – écrit Mellor – « ne déterminent pas le comportement humain ; de fait, les forces de la reproduction doivent s’accommoder des rapports de reproduction » (ibid. ; 261).

Le féminisme permet aux femmes d’utiliser « leur position biologique/sociale dans la société […] comme une place spécifique leur permettant de produire une vision du monde alternative, en transcendant les fausses limites entre le naturel et le social » (ibid. : 262). Cela permet de voir la croissance économique moderne comme un processus par lequel des humains se libèrent de la rareté aux dépens d’autres humains et du monde non humain. A travers les luttes collectives, argumente Mellor, « nous pouvons reconstruire notre monde social sur des principes égalitaires » (ibid. : 263 ; en italique dans le texte original) en respectant la démarche autonome de la nature et notre interdépendance envers elle.

A partir de ce positionnement théorique, les écoféministes matérialistes ont défendu la nécessité de reconsidérer en profondeur la valeur économique. Dans Globalization and Its Terrors, par exemple, Teresa Brennan (2003) a révisé la théorie de la valeur de Marx, en suggérant qu’ « ajouter de la valeur à l’argent requiert l’apport de la nature vivante (humaine et non humaine) qui se transforme en produits et en services » (Brennan apud Charkiewicz, 2009 : 66) ; non seulement le travail, mais aussi la nature offrent plus que ce qu’ils coûtent ; le capital transfère le coût de reproduction du travail et de la nature à des tiers : les femmes et les sujets colonisés et racisés.

Cela produit, par exemple des corps (et des territoires) malades où s’accumulent les résidus toxiques, ainsi que le travail additionnel requis pour les soigner. Des îles Marshall (De Ishtar, 2009) au delta du Niger (Turner et Brownhill, 2004) et à travers d’autres histoires sans nombre, les activistes et les chercheuses écoféministes ont mis en lumière comment la maladie et la mort dans l’Anthropocène ont été les conséquences d’un modèle de progrès hautement industrialisé/militarisé, dont les coûts ont été supportés en grande mesure par « les femmes, la nature et les colonies » (Mies, 1986 : 77).

Comme le signale Ewa Charkiewicz, ces histoires montrent qu’exclues de la production de valeur, les femmes sont inclues dans les sphères économique et politique à condition d’accomplir leurs fonctions de soins. Parce que le pouvoir souverain ne se base pas seulement sur la patria potestas, le droit paternel à tuer, mais aussi sur la cura materna, la tâche maternelle de soigner. Cette tâche se concrétise par la responsabilité des femmes dans l’économie des soins, en absorbant les coûts sociaux de la guerre globale contre la nature vivante (Charkiewicz, 2009 : 83).

Partageant cette perspective, Ariel Salleh (2009 : 4-5) a proposé le concept de « dette incarnée », à savoir :

« tant le Nord que le Sud ont une dette avec les sujets qui effectuent le travail reproductif non rémunéré, qui nous fournit la valeur et régénère les conditions de production, y compris la future force de travail du capitalisme ».

Cette dette, soutient Salleh, doit s’entremêler avec deux autres : la « dette sociale » des capitalistes envers les travailleur.euse.s (rémunéré.e.s ou non) par la plus-value extraite de leurs corps ; et la « dette écologique » des pays colonisateurs envers les pays colonisés « par l’extraction directe des moyens naturels de production ou de vie des peuples non industriels » (ibid.). Ce cadre, dénommé matérialisme incarné par Salleh, permet de développer un récit matérialiste écoféministe de l’Anthropocène : il considère que la crise écologique surgit de l’interconnexion entre les trois formes de vol opérées par le système global d’exploitation.

La dette incarnée signale que l’agriculture de subsistance, ainsi que le soin de l’entourage urbain et rural, sont des formes de travail reproductif non rémunérées qui complètent le travail domestique en fournissant les conditions de la production. Nous pourrions appeler ce travail reproduction environnementale, c’est-à-dire le travail d’ajuster la nature non humaine à la reproduction humaine, en la protégeant de l’exploitation et en assurant les conditions de reproduction de la nature pour les besoins des générations présentes et futures.

L’écoféminisme matérialiste revendique ce travail comme non capitaliste, c’est-à-dire non orienté vers la valeur (d’échange), mais régi par des principes de communauté et de justice. La distinction fondamentale de ce cadre par rapport à la modernisation écologique, c’est qu’elle se base sur un principe dénommé par Salleh (2009) éco-suffisance (au lieu de éco-efficience), c’est-à-dire un rapport non extractiviste avec la nature non humaine qui satisfasse les besoins humains au lieu du profit. L’éco-suffisance, suggère l’autrice, est la véritable réponse à la dette climatique et écologique. Accompagnée de l’annulation de la dette financière et adoptée à l’échelle mondiale, elle permettra d’arrêter l’extractivisme dans les pays les plus pauvres et possiblement de remédier à la dégradation écologique, en permettent le maintien du « pétrole dans le sol » (comme le demandait par exemple l’initiative Yasuni-ITT)[5], ainsi que le développement de l’autonomie locale, de la souveraineté alimentaire et de l’usage des ressources.

Manquant de légitimation académique, signale Salleh, ce cadre de l’autosuffisance écologique est pratiquement ignoré par les consultants et par la politique environnementale. Bien sûr, la raison n’en est pas simplement culturelle, mais profondément structurelle : son adoption demanderait « un engagement de réduction annuelle de l’utilisation des ressources de la part des nations industrialisées » (ibid. : 18), similaire à ce que certains appellent maintenant la décroissance, menaçant ainsi la gouvernance économique néo-libérale. Selon une perspective féministe, Salleh soutient que la décroissance pourrait signifier une libération y compris des classes travailleuses industrielles à l’échelle mondiale, c’est-à-dire de la main-d’œuvre racisée et sexualisée, coincée dans la trappe du système productif et consumériste perçu comme l’unique chemin possible de la réalisation humaine.

En suivant cette perspective, les écoféministes matérialistes ont argumenté que, comme travailleuses reproductives, les femmes dans la modernité capitaliste n’incorporent pas seulement, mais qu’elles résistent aux contradictions économiques à partir de leur situation sociale (Fakier et Cock, 2018 ; Merchant, 1996, 2005). Comme le dit un dicton féministe connu, elles organisent la résistance depuis la table de la cuisine. Cela nous permet de conceptualiser les démarches alternatives qui s’inscrivent au sein et contre la modernité capitaliste, et particulièrement autour d’une politique des biens communs.

Les écoféministes matérialistes ont considéré les femmes comme les principales défenseuses des biens communs, parce qu’elles constituent la base matérielle du travail reproductif : d’après leur point de vue, la défense de l’accès aux biens communs et à la préservation des environnements naturels et construits (le sol, l’eau, les forêts, la pêche, mais aussi l’air, les paysages et les espaces urbains) a été une forme de résistance contre la dépossession et la dégradation des conditions du travail reproductif.

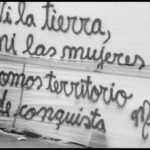

En résistant ainsi, de nombreuses femmes urbaines et rurales ont été la principale force d’opposition à une complète marchandisation de la nature, en appuyant l’usage non capitaliste de la terre et de l’agriculture de subsistance (Federici, 2009) ; cela explique pourquoi les femmes du monde entier ont été à l’avant-garde de l’agriculture urbaine, d’actions comme la plantation d’arbres, de mobilisations contre l’énergie nucléaire et les mines, de l’opposition aux mégaprojets destructeurs, à la privatisation de l’eau, aux dépotoirs de résidus toxiques et d’actions similaires (Gaard, 2011 ; Rocheleau et Nirmal, 2015). Carolyn Merchant (1996) a dénommé ce phénomène – et cette forme de démarche – soins de la terre (earthcare).

L’écoféminisme matérialiste insiste sur le fait que les femmes doivent être reconnues comme la grande majorité de la classe reproductrice et de soin mondiale, tant aujourd’hui qu’historiquement. Bien que les femmes soient notoirement différenciées par la classe et d’autres distinctions sociales, un niveau basique de généralisation descriptive (mais pas normative) est nécessaire pour considérer les femmes comme la grande majorité du prolétariat global et comme une classe de travailleur.se.s dont les corps et les capacités productives ont été appropriées par le capital et par les institutions capitalistes.

Je soutiens que, dans cette perspective, la démarche environnementale des femmes se convertit en celle de sujets politiques réclamant le contrôle sur les moyens (et les conditions) de (re)production : leurs corps et l’entourage non-humain. En d’autres termes, si le rapport entre les femmes et la nature non humaine comme co-productrices de force de travail s’est construit socialement à travers les rapports capitalistes de reproduction, alors les luttes environnementales et reproductives des femmes doivent être considérées comme partie d’une lutte de classes plus large.

Pour les écoféministes socialistes, cela requiert de rejeter le paradigme de la croissance économique moderne, parce qu’il a subordonné tant la reproduction que l’écologie à la production, toutes deux considérées comme moyens de l’accumulation capitaliste. Cela peut être considéré comme une dimension très basique du matérialisme écoféministe : comme l’a argumenté Mellor, « en séparant la production aussi bien de la reproduction que de la nature, le capitalisme patriarcal a créé une sphère de ‘fausse’ liberté ignorant les paramètres biologiques et écologiques » (1995 : 256) ; un socialisme vraiment écologique, affirment alors les écoféministes socialistes, doit inverser cet ordre, en subordonnant la production à la reproduction et à l’écologie (Merchant, 2005).

Face à la dimension catastrophique de l’actuelle crise écologique, les récents développements de la Théorie de la reproduction sociale et le mouvement féministe global indiquent des possibilités concrètes pour adopter cette perspective (Arruzza et al., 2019 ; Bhattacharya, 2017 ; Fraser, 2014). Par exemple, le mouvement de la Grève mondiale des femmes (Global Women Strike) se considère aujourd’hui comme une lutte non seulement pour le travail domestique, mais aussi pour le travail de soin de la terre que la modernité industrielle capitaliste a externalisé chez les femmes et chez d’autres sujets subalternes/féminisés, en défiant la violence capitaliste/industrielle et en militant pour transformer radicalement les rapports productifs et reproductifs[6].

L’écoféminisme socialiste est un outil important pour la subjectivation politique ; néanmoins, il ne doit pas se voir comme une perspective généralisée sur les femmes, mais comme une analyse critique des rapports matériels de (re)production ayant généré des réponses politiques spécifiques et créant présentement de nouvelles possibilités politiques. La division sexuelle du travail coloniale/capitaliste, avec sa normalité hétérosexuelle de fer, a opprimé et continue d’opprimer trop de générations de femmes dans le monde entier pour être ignorée comme un puissant enjeu de libération.

Évidemment, de nombreuses femmes ont adhéré au modèle hégémonique de modernité et de progrès, en acceptant une vision acritique du féminisme et des schémas de consommation et d’aspirations sociales, ou en acceptant leur domestication et leur dépendance vis-à-vis du salaire masculin. Comme tous les sujets historiques, les femmes prennent des décisions, bien que celles-ci dépendent de conditions qu’elles n’ont pas choisies. La même chose se produit avec les travailleurs mâles que le matérialisme historique a considérés traditionnellement comme les fossoyeurs du capitalisme.

Comme l’a signalé Mellor (1996), parler du travail reproductif et de son potentiel écologique n’est pas plus essentialiste que parler du travail industriel et de son potentiel révolutionnaire : il signifie bien davantage reconnaître les conditions historiques déterminées où la majorité des femmes sont placées dans la division générale du travail, en admettant les formes spécifiques où le travail et le genre se sont entremêlés dans la modernité capitaliste, et en refusant les pensées profondément enracinées du travail domestique et de subsistance comme non productif ou passif.

De plus, les écoféministes matérialistes ont reconnu que, bien que le travail de subsistance soit effectué majoritairement par les femmes, cela est dû davantage à des raisons historiques et sociales et non biologiques, et que les hommes dans les communautés paysannes et indigènes et y compris dans les économies industrielles effectuent aussi des travaux de reproduction, de soin et de subsistance. Comme l’a signalé Salleh (2009 : 9), la division sexuelle du travail se reproduit idéologiquement par des « attitudes de sexe/genre distribuées inconsciemment » reléguant la reproduction à la sphère sous-évaluée des femmes, empêchant les politiques, les universitaires et même les activistes de voir la matrice de genre inscrites dans les rapports socio-écologiques[7]. Par conséquent, écrit-elle, « ni la philosophie, ni le socialisme n’ont identifié ce travail anti-anthropique et ils ont encore moins conceptualisé sa valeur et son contexte social » (ibid. ; 17).

Cette perspective est partagée par la majorité des écoféministes matérialistes : par exemple, derrière le soulèvement zapatiste au début des années 1990, Mariarosa Dalla Costa (2003) – autre figure notoire de la théorie de la reproduction sociale et du mouvement féministe des années 1970 – a défendu une conception plus large du soin de la Terre, qui ne se limite pas à l’agenda environnemental des femmes, mais qui inclut aussi les mouvements paysans et indigènes et leurs luttes pour la souveraineté alimentaires et les biens communs.

En résumé, combiner le matérialisme historique avec l’écoféminisme nous mène à regarder l’Anthropocène depuis une perspective de travail reproductif, c’est-à-dire le travail qui soutient la vie et ses besoins matériels et immatériels. L’agriculture de subsistance, la pêche et la recherche d’aliments, le travail domestique, l’agriculture urbaine, l’enseignement, les soins infirmiers, l’assistance sanitaire, le recueil des déchets et le recyclage sont des formes de travail reproductif au sens où elles sont essentielles pour le développement de l’humanité dans son interdépendance avec le monde non-humain.

Par sa propre logique, le travail reproductif s’oppose au travail social abstrait et à tout ce qui instrumentalise la vie à d’autres fins. La vie elle-même est le produit du travail reproductif (humain et non-humain). En même temps, le capitalisme soumet ce travail à une marchandisation croissance et à une chosification : cela génère une contradiction au sens où le travail reproductif reste directement ou indirectement incrusté dans le circuit de la valeur argent-marchandise-argent. Ainsi, le capitalisme diminue ou annihile le potentiel de maximisation de la vie des « forces reproductives » en les transformant en un instrument d’accumulation. Ce processus épuise aussi bien le/la travailleur.euse que l’environnement, en extrayant des deux davantage de travail et d’énergie que nécessaire, en les laissant épuisé.e.s

Élaboré dans ses apports essentiels durant les années 1980 et 1990, la pensée écoféministe matérialiste fut conditionnée par une vision binaire des identités de genre, ce qui fut critiqué – y compris au sein du mouvement féministe – comme essentialiste, et générant un débat, comme l’écrit Christine Bauhardt (2019 : 27), « autour du rapport incommode entre la nature, le soin des autres et l’environnement, et le rapport entre sexe et genre ». Bien qu’il soit important de rappeler que « ce qui est en question, c’est la pratique du travail des soins, ce n’est pas une essentialisation du corps fémininin » (ibid), il est certain que l’écoféminisme matérialiste ne questionne pas suffisamment l’hétéro-normativité du système patriarcal capitaliste et laisse invisible l’expérience des personnes LGBTQI+ et transgenre.

Dans la dernière décennie, plusieurs théoriciennes et activistes se sont occupées de ces aspects, spécialement dans les études d’écologie queer (Greta Gaard, Catriona Sandilands, Donna Haraway) et du féminisme décolonial (Maia Lugones, Lorena Cabnal). Centrées sur la critique de l’hétéro-normativité comme legs de la modernité coloniale et capitaliste, ces perspectives ont démontré leur capacité à être un outil très puissant pour analyser le rapport entre la violence de genre et la violence environnementale. En même temps, elles montrent que défaire les rapports et les identités de genre est un pas essentiel pour défaire l’Anthropocène.

Conclusions

La déconstruction du récit hégémonique de l’Anthropocène requiert une analyse critique de la façon dont il invisibilise quatre éléments :

1/ les rapports coloniaux : l’unique civilisation qui importe est la civilisation occidentale ;

2/ les rapports de genre : l’unique agenda historique est celui des « forces de production » (science et technologie industrielle) ;

3/ les rapports de classe : les inégalités sociales et l’exploitation n’importent pas ;

4/ les rapports entre les espèces : le monde vivant non-humain n’importe pas.

Dans leur ensemble, ces différents aspects du récit hégémonique de l’Anthropocène dérivent de l’invisibilisation des « forces de reproduction », c’est-à-dire de leurs aspects – racialisés, féminisés, salariés et non salariés, humains et non humains – qui maintiennent le monde vivant.

Bien que le modèle hégémonique de modernité soit constitutif de la modernité capitaliste/industrielle, il ne coïncide pas totalement avec celle-ci. D’une part, le capitalisme a adopté ce modèle de rationalité en reconfigurant la notion de modernité comme la capacité d’extraire la valeur du travail humain et non humain ; d’autre part, ses dimensions clé (ou une partie de celles-ci) peuvent aussi se trouver dans dans des systèmes sociaux non-capitalistes, c’est-à-dire non orientés par la valeur.

Le socialisme d’État – tel qu’il fut vécu dans le bloc soviétique, ou en Chine, ou dans quelques-unes de ses versions post-coloniales en Afrique, en Amérique latine et dans le Sud-Est asiatique – a maintenu diverses combinaisons historiques de colonialisme/racisme, d’hétéropatriarcat/sexisme et/ou de suprématie humaine/spécisme. Les structures politico-économiques profondément enracinées, de l’échelle locale à l’échelle globale, bloquent les tentatives de démanteler le modèle hégémonique de la modernité, de sorte que l’on n’a pas trouvé un modèle contre-hégémonique dans les formations étatiques. Néanmoins, nos espoirs de justice climatique résident précisément dans le fait que nous devons exercer une narration contre-hégémonique de toutes les manières possibles pour cultiver des formes de modernité alternatives, multiples et soutenables.

Comme je l’ai argumenté dans cet article, le dilemme écomoderniste du socialisme peut être dépassé seulement si nous adoptons une vision de l’économie politique où toutes les formes de travail ont la même valeur dans la mesure où elles soutiennent la vie. Pour cela, il faudra dépasser la vision binaire du rapport entre production (= masculine) et reproduction (= féminine) de l’écoféminisme du XXe siècle, pour comprendre les « forces de reproduction » comme un ensemble de subjectivités et de mouvements opposés à la modernité coloniale, capitaliste et hétéronormative. C’est seulement de cette manière que l’écosocialisme du XXIe siècle peut voir la transition écologique comme une intersection de différentes luttes pour le « changement de système ».

*

Stefania Barca est chercheure au Centre d’études sociales de l’Université de Coimbra (Portugal), auteure de nombreux travaux sur l’écologie ouvrière et le syndicalisme.

Cet article a été traduit initialement en espagnol dans la revue Viento Sur, à partir de la publication en portugais de « Forças de reprodução. O ecofeminismo socialista e a luta para desfazer o Antropoceno », 9 juillet 2021.

Traduction du castillan : Hans-Peter Renk (Groupe écosocialiste de solidaritéS).

Une première version beaucoup plus courte de cet article a été publiée en français par la revue Ecorev.

Bibliographie

Arruzza, Cinzia; Bhattacharya, Tithi; Fraser, Nancy (2019), Feminism for the 99 Percent: A Manifesto. London: Verso.

Barca, Stefania (2011), «Energy, Property and the Industrial Revolution Narrative», Ecological Economics, 70(7), 1309-1315. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2010.03.012

Barca, Stefania (2019), «Labour and the Ecological Crisis: The Eco-Modernist Dilemma in Western Marxism(s) (1970s-2000s)», Geoforum, 98, 226-235. DOI: 10.1016/j.geoforum.2017.07.011

Barca, Stefania (2020), Forces of Reproduction. Notes for a Counter-Hegemonic Anthropocene. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Bauhardt, Christine (2019), «Nature, Care and Gender: Feminist Dilemmas», in Christine Bauhardt; Wendy Harcourt (orgs.), Feminist Political Ecology and the Economics of Care: In Search of Economic Alternatives. London: Routledge, 16-35.

Bhattacharya, Tithi (2017), Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression. London: Pluto Press. DOI: 10.2307/j.ctt1vz494j

Brennan, Teresa (2003), Globalization and Its Terrors: Daily Life in the West. London: Routledge. DOI: 10.4324/9780203216712

Charkiewicz, Ewa (2009), «Who is the “He” of He Who Decides in Economic Discourse?», in Ariel Salleh (org.), Eco-Sufficiency & Global Justice: Women Write Political Ecology. London: Pluto Press, 66-86.

Crutzen, Paul J.; Stoermer, Eugene F. (2000), «The ‘Anthropocene’», Global Change Newsletter, 41, 17-18. DOI: 10.1051/jp4:20020447

Dalla Costa, Mariarosa (2003), «The Native in Us, the Earth We Belong to», The Commoner, 6, 1-34. Consulté le 01.07.2021, in : https://thecommoner.org/wp-content/uploads/2020/06/Mariarosa-Dalla-Costa-The-Native-In-Us-The-Earth-We-Belong-To.pdf.

De Ishtar, Zohl (2009), «Nuclearised Bodies and Militarised Space», in Ariel Salleh (org.), Eco-Sufficiency & Global Justice: Women Write Political Ecology. London: Pluto Press, 121-139.

Di Chiro, Giovanna (2017), «Welcome to the White (M)anthropocene?». in Sherilyn MacGregor (org.), Routledge Handbook of Gender and Environment. London: Routledge, 487-505.

Fakier, Khayaat; Cock, Jacklyn (2018), «Eco-Feminist Organizing in South Africa: Reflections on the Feminist Table», Capitalism Nature Socialism, 29(1), 40-57. DOI: 10.1080/10455752.2017.1421980 DOI : 10.1080/10455752.2017.1421980

Federici, Silvia (2004), Caliban and the Witch. Brooklyn, NY: Autonomedia.

Traduction en castillan: Federici, Silvia (2010), Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: Traficantes de sueños

Federici, Silvia (2009), «The Devaluation of Women’s Labour», in Ariel Salleh (org.), Eco-Sufficiency & Global Justice: Women Write Political Ecology. London: Pluto Press, 43-65.

Fraser, Nancy (2014), «Behind Marx’s Hidden Abode», New Left Review, 86, 55-72.

Gaard, Greta (2011), «Ecofeminism Revisited: Rejecting Essentialism and Re-Placing Species in a Material Feminist Environmentalism», Feminist Formations, 23(2), 26-53. DOI: 10.1353/ff.2011.0017

Gaard, Greta (2015), «Ecofeminism and Climate Change», Women’s Studies International Forum, 49, 20-33. DOI: 10.1016/j.wsif.2015.02.004 DOI : 10.1016/j.wsif.2015.02.004

Giacomini, Terran (2018), «The 2017 United Nations Climate Summit: Women Fighting for System Change and Building the Commons at COP23 in Bonn, Germany», Capitalism Nature Socialism, 29(1), 89-105. DOI: 10.1080/10455752.2018.1434217 DOI : 10.1080/10455752.2018.1434217

Gregoratti, Catia; Raphael, Riya (2019), «The Historical Roots of a Feminist ‘Degrowth’: Maria Mies and Marilyn Waring’s Critiques of Growth», in Ekaterina Chertkovskaya; Alexander Paulsson; Stefania Barca (orgs.), Towards a Political Economy of Degrowth. London: Rowman & Littlefield International, 83-98.

Grusin, Richard (2017), «Introduction. Anthropocene feminism: an experiment in collaborative theorizing», in Richard Grusin (org.), Anthropocene Feminism. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, vii-xix.

IPBES – Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (2019), «Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services». Bonn: IPBES secretariat. Consulté le 01.07.2021, in : https://ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services.

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change (2019), Climate Change and Land: An IPCC Special Report on Climate Change, Desertification, «Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse Gas Fluxes in Terrestrial Ecosystems». Consulté le 01.07.2021, in : https://www.ipcc.ch/srccl-report-download-page/.

Malm, Andreas; Hornborg, Alf (2014), «The Geology of Mankind? A Critique of the Anthropocene Narrative», The Anthropocene Review, 1(1), 62-69. DOI: 10.1177/2053019613516291 DOI: 10.1177/2053019613516291

Martínez-Alier, Joan (2002), The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts DOI: 10.1016/j.soscij.2005.03.017

Mellor, Mary (1996), «Ecofeminism and Ecosocialism: Dilemmas of Essentialism and Materialism», in Ted Benton (org.), The Greening of Marxism. New York, NY: Guilford Publications, 251-267.

Merchant, Carolyn (1980), The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution. London: Wildwood House. DOI: 10.1177/0921810698112008

Traduction en castillan: Merchant, Carolyn (2020), Muerte de la naturaleza. Mujeres, ecología y revolución científica. Albolote: Comares

Merchant, Carolyn (1996), Earthcare: Women and the Environment. London: Routledge. DOI: 10.1080/00139157.1981.9933143

Merchant, Carolyn (2005), Radical Ecology: The Search for a Livable World. London: Routledge. DOI: 10.4324/9780203084212

Merchant, Carolyn (2010), Ecological Revolutions: Nature, Gender, and Science in New England. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.

Mies, Maria (1986), Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour. London: Zed Books. DOI: 10.5040/9781350221703

Traduction en castillan: Mies, María (2019), Patriarcado y acumulación a escala mundial. Madrid: Traficantes de sueños

Moore, Jason W. (2015), Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital. London: Verso.

Traduction en castillan: Moore, Jason W. (2020), El capitalismo en la trama de la vida. Ecología y acumulación de capital. Madrid: Traficantes de sueños.

Moore, Jason W. (2016), «Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism», in Jason W. Moore (org.), Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism. Oakland, CA: PM Press, 1-13.

Plumwood, Val (1993), Feminism and the Mastery of Nature. London: Routledge.

Pulido, Laura (2018), «Racism and the Anthropocene», in Gregg Mitman; Marco Armiero; Robert S. Emmett (orgs.), Future Remains: A Cabinet of Curiosities for the Anthropocene. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 116-128.

Rocheleau, Diane; Nirmal, Padini (2015), «Feminist Political Ecologies: Grounded, Networked and Rooted on Earth», in Rawwida Baksh; Wendy Harcourt (orgs.), The Oxford Handbook of Transnational Feminist Movements. Oxford: Oxford University Press, 793-814.

Rockström, Johan; Steffen, Will; Noone, Kevin; Persson, Åsa; Chapin III, F. Stuart; Lambin, Eric F.; Lenton, Timothy M.; Scheffer, Marten; Folke, Carl; Schellnhuber, Hans Joachim; Nykvist, Björn; de Wit, Cynthia A.; Hughes, Terry; van der Leeuw, Sander; Rodhe, Henning; Sörlin, Sverker; Snyder, Peter K.; Costanza, Robert; Svedin, Uno; Falkenmark, Malin; Karlberg, Louise; Corell, Robert W.; Fabry, Victoria J.; Hansen, James; Walker, Brian; Liverman, Diana; Richardson, Katherine; Crutzen, Paul; Foley, Jonathan A. (2009), «A Safe Operating Space for Humanity», Nature, 461, 472-475. DOI: 10.1038/461472a DOI: 10.1038/461472a

Salleh, Ariel (2009), «Ecological Debt: Embodied Debt», in Ariel Salleh (org.), Eco-Sufficiency & Global Justice: Women Write Political Ecology. London: Pluto Press, 1-41.

Salleh, Ariel (2016), «The Anthropocene: Thinking in ‘Deep Geological Time’ or Deep Libidinal Time?», International Critical Thought, 6(3), 422-433. DOI: 10.1080/21598282.2016.1197784 DOI: 10.1080/21598282.2016.1197784

Salleh, Ariel (2017), Ecofeminism as Politics: Nature, Marx and the Postmodern. London: Zed Books [2.ª ed.; ed. orig. 1997]. DOI: 10.5040/9781350219793

Spaargaren, Gert; Mol, Arthur P. J. (1992), «Sociology, Environment, and Modernity: Ecological Modernization as a Theory of Social Change», Society & Natural Resources, 5(4), 323-344. DOI: 10.1080/08941929209380797 DOI : 10.1080/08941929209380797

Swyngedouw, Erik; Ernstson, Henrik (2018), «Interrupting the Anthropo-obScene: Immuno-biopolitics and Depoliticizing Ontologies in the Anthropocene», Theory, Culture & Society, 35(6), 3-30. DOI: 10.1177/0263276418757314 DOI : 10.1177/0263276418757314

Temper, Leah; Gilbertson, Tamra (orgs.) (2015), EJOLT report, 23. Consulté le 01.07.2021, in : http://www.ejolt.org/2015/09/refocusing-resistance-climate-justice-coping-coping-beyond-paris/.

Turner, Terisa E.; Brownhill, Leigh S. (2004), «Why Women Are at War with Chevron: Nigerian Subsistence Struggles against the International Oil Industry», Journal of Asian and African Studies, 39(1-2), 63-93. DOI: 10.1177/0021909604048251 DOI: 10.1177/0021909604048251

Warlenius, Rikard (coord.) (2015), EJOLT report, 18. Consulté le 01.07.2021, in : http://www.ejolt.org/2015/01/concept-ecological-debt-value-environmental-justice/.

Notes

[1] Ce terme est utilisé ici dans son sens classique – appartenant à la sphère économique et du travail et aux rapports sociaux de (re)production – et non dans le sens qui lui est attribué par la littérature la plus récente du féminisme matérialiste – appartenant à la sphère ontologique.

[2] Cf. www.ejatlas.org. Consulté le 30 juin 2021.

[3] Nous avons choisi de traduire « master’s house »(dans le texte original) par « casa-grande, en référence à la maison de maître rurale construite au Brésil par les colonisateurs portugais [NdT].

[4] Ama de casa, dans le texte original [NdT].

[5] Cf. par exemple le site web duMovimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivista Minero: https://movimientom4.org/2016/01/la-vida-en-el-centro-y-el-crudo-bajo-tierra-el-yasuni-en-clave-feminista/. Consulté le 1er juillet 2021.

[6] C’est la vision adoptée en 2019 par le plan programmatique de la section italienne du mouvement Non Una di Meno, disponible sur https://nonunadimeno.files.wordpress.com/2017/11/abbiamo_un_piano.pdf. Consulté le 30 juin 2021.

[7] Pour donner un exemple superficiel, mais assez clair, Salleh rappelle que le Manifeste du Forum social mondial de Porto Alegre fut signé en 2005 par 18 hommes blancs et une femme africaine.