La Commune au jour le jour. Jeudi 25 mai 1871

À l’occasion des 150 ans de la Commune de Paris, Contretemps publie du 18 mars au 4 juin une lettre quotidienne rédigée par Patrick Le Moal, donnant à voir ce que fut la Commune au jour le jour.

***

L’essentiel de la journée

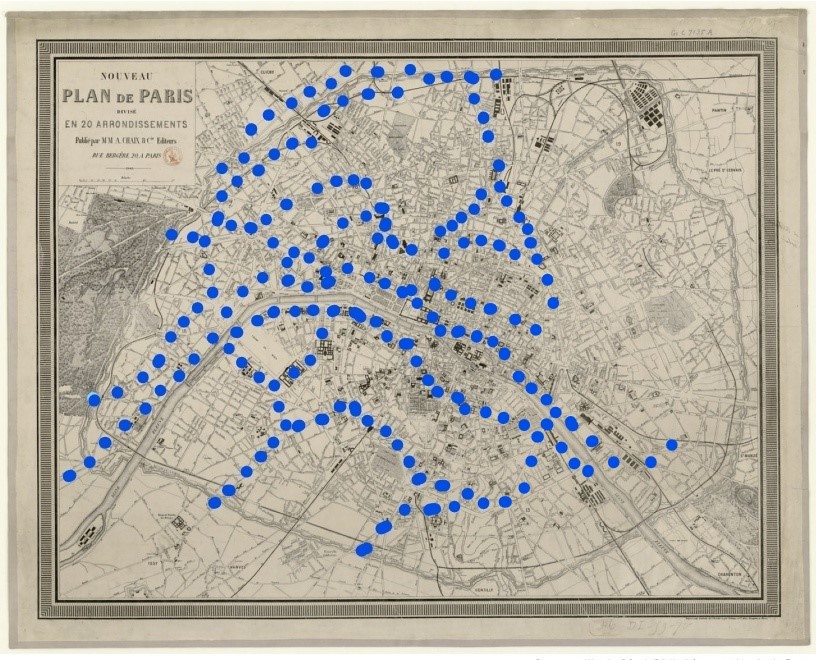

Les Versaillais ont pris la rive gauche et continuent à avancer vers l’Est

Sur la rive gauche, les troupes versaillaises puissamment secondées par l’artillerie, se sont emparées de la Butte-aux-Cailles, après une résistance acharnée des fédérés qui ont battu en retraite par le pont d’Austerlitz. Les Gobelins sont en feu. Après la chute des forts de Bicêtre et d’Ivry, toute la rive gauche appartient à l’armée.

Sur la rive droite, les troupes de l’Assemblée ont fini par prendre la place du Château d’Eau après une forte résistance : la place est ravagée par les combats, les pièces de fer de la fontaines sont tordues ou renversées, les maisons éventrées, les arbres hachés, les maisons à l’entrée de la rue Turbigo et du boulevard Voltaire sont incendiées.

Une colonne versaillaise s’avance jusqu’à La Chapelle et La Villette, et une autre, longeant la Seine, vers la Bastille.

Témoignage de Victorine Brocher, 31 ans, piqueuse en bottines, ambulancière

Quant à nous, nous n’avions fait une courte apparition au boulevard Bourdon, nous avions espéré y trouver les nôtres. N’ayant vu aucun ami, nous revîmes à la Bastille. Toujours portant le drapeau je suis allée avec les amis à Picpus, nous n’avions qu’une pièce de canon que traînaient les camarades, on tirait sur nous du côté du couvent, alors ils mirent la pièce en batterie, bien résolus à nous défendre, mais lorsqu’ils voulurent charger, nous n’avions que des gargousses qui n’étaient pas de calibre, nous avons dû renoncer à nos projets de défense et nous avons quitté l’endroit pour nous diriger du côté du boulevard de Belleville.

Dans notre parcours nous avons été plus ou moins inquiétés par des coups de feu, le plus fort de l’action était aux abords des terrains conquis par l’armée Versaillaise. Cependant, quand nous franchissions le boulevard, une balle vint atteindre un des nôtres qui fut blessé assez grièvement, mais non mortellement. Je n’avais plus rien pour le panser, lorsque j’aperçus une pharmacie sur le boulevard, j’y entrai avec mon blessé, le pharmacien fit qui était nécessaire, puis nous raconta ce qui se passait dans les différents quartiers, il nous dit que nous avions tort d’aller plus loin, que cela était une témérité inutile, que nous serions massacrés sans pitié.

Il offrit de nous réconforter et me pria de changer de costume, il m’engagea à rester chez eux je leur fis comprendre qu’il serait horrible de ma part d’abandonner mes amis.

Nous avons lutté ensemble, nous mourrons ensemble si cela doit être, mais je ne veux pas les quitter lui répondis-je, je n’ai qu’une parole, je leur ai juré que je resterai jusqu’à la fin je dois y rester.

[…] Nous étions encore une dizaine, ces braves gens étaient admirables de dévouement, ils ont trouvé des habillements pour tous […]

Nous quittâmes cette famille si bonne pour nous, ils gardèrent notre blessé. […] Je pris notre drapeau, et en tête de ma petite troupe, je me dirigeai vers le XXème arrondissement […] Je n’avais jamais été dans ces quartiers. La rue était très agitée, au moment où nous y pénétrâmes les barricades s’ébauchaient dans le style de 1848, toutes simplettes, sans prétention artistique pour se défendre enfin !

Non construites comme un brillant décor théâtral, comme il y en a eu dans certains quartiers de Paris, barricades sur lesquels quelques gavroches avaient déposé les touffes d’herbe et des fleurettes des champs, qu’on allait visiter comme on visite un musée, un tableau de maître. Malheureusement elles ne servirent à rien.

A Belleville on circulait encore assez facilement, nous y apprîmes qu’on avait vu passer quelques défenseurs de la République, qu’ils étaient montés du côté de la mairie. On dit aussi que beaucoup de gens se sont réfugiés dans les caves, les femmes les enfants et les vieillards étaient épouvantés. On tirait sur Belleville à boulets rouges, on disait des choses horribles sur les atrocités commises par les Versaillais, plusieurs insurgés avaient pu s’échapper de cette fournaise. Cette fois nous étions à la porte de l’enfer !Il y avait une ambulance à la salle de concert, j’y suis entrée, il y avait encore pas mal de blessés, dont on préparait le déménagement […]

Ils prennent les ponts d’Austerlitz et de Bercy après jonction avec les troupes qui occupent maintenant la rive gauche.

Les fédérés se trouvent dès lors acculés à l’est de Paris, des buttes Chaumont à Ménilmontant.

Les combats autour de Bastille et du château d’eau ont fait de nombreuses victimes du côté des membres de la Commune, Lisbonne, Vermorel, Frankel et Brun sont blessés. Delescluze est tué boulevard du Prince Eugène[1].

Témoignage de Prosper-Olivier Lissagaray, 33 ans, journaliste

À sept heures moins le quart environ, près de la mairie nous aperçûmes Delescluze, Jourde et une cinquantaine de fédérés marchant dans la direction du Château d’eau. Delescluze dans son vêtement ordinaire, chapeau, redingote et pantalon noir, écharpe rouge autour de la ceinture, peu apparente comme il la portait, sans armes, s’appuyant sur une canne. Redoutant quelque panique au château d’eau, nous suivîmes le délégué, l’ami. Quelques-uns de nous s’arrêtèrent à l’église Saint-Ambroise pour prendre des cartouches […] Plus loin, Lisbonne blessé que soutenait Vermorel, Thiesz, Jaclard. Vermorel tombe à son tour grièvement frappé, Thiesz et Jaclard le relèvent et l’emportent sur une civière, Delescluze serre la main du blessé et lui dis quelques mots d’espoir. À cinquante mètres de la barricade, le peu de gardes qui ont suivi Delescluze s’effacent, car les projectiles obscurcissaient l’entrée du boulevard.

Le soleil se couchait, derrière la place. Delescluze, sans regarder s’il était suivi, s’avançait du même pas, le seul être vivant sur la chaussée du boulevard […] Arrivé à la barricade il oblique à gauche et gravit les pavés. Pour la dernière fois, cette face austère, encadrée dans sa courte barbe blanche, nous apparut tournée vers la mort. Subitement Delescluze venait de tomber foudroyé, sur la place du Château d’Eau.

Quelques hommes voulurent le relever, trois sur quatre tombèrent. Il ne fallait plus songer qu’à la barricade, rallier ses rares défenseurs. […] La nuit tomba. Nous revînmes, laissant abandonné aux outrages d’un adversaire sans respect de la mort le corps de notre pauvre ami.

[…]

Il n’avait prévenu personne, même ses plus intimes. Silencieux, n’ayant pour confident que sa conscience sévère, Delescluze marcha à la barricade comme les anciens montagnards allèrent à l’échafaud. La longue journée de sa vie avait épuisé ses forces. Il ne lui restait plus qu’un souffle, il le donna. Il ne vécut que pour la justice. Ce fut son talent, sa science, l’étoile polaire de sa vie. Il l’appela, il la confessa trente ans à travers l’exil, les prisons, les injures, dédaigneux des persécutions qui brisaient ses os. Jacobin, il tomba avec des socialistes pour la défendre. Ce fut sa récompense de mourir pour elle, les mains libres, au soleil, à son heure, sans être affligé par la vue du bourreau.

Les massacres versaillais

Témoignage de Benoit Malon, 30 ans, ouvrier teinturier, journaliste

Un détachement Versailles se présente à l’hospice Saint-Antoine, enlève tous les blessés qu’il y trouve et les fusille dans la cour. La sinistre besogne faite, quatre fédérés arrivèrent, portant deux des leurs sur un brancard, en l’espace de dix minutes les six sont fusillés. Ce n’est pas là en fait isolé. Dans chaque hospice, dans chaque ambulance, les vainqueurs de Paris demandaient les blessés et les enlevaient.

Ces derniers n’étaient pourtant pas toujours fusillés sur-le-champ. À Batignolles, par exemple les soldats pénètrent dans l’ambulance établie rue Brochant, fusillent l’infirmier en chef, père de cinq enfants, enlèvent d’un côté les blessés, et de l’autre toutes les femmes qu’ils trouvent donnant des soins aux blessés ou en visite auprès des leurs, les lient deux par deux et les expédient d’abord à la caserne de la Nouvelle France, puis à Versailles, au milieu des cris, des injures, des menaces, de la population des boulevards qu’ils forcent souvent à de se mettre à genoux au milieu de la chaussée leur jettent des pierres et crient : à mort les pétroleuses!.

[…]

Combien, en dehors de haines particulières ou de basses vengeances, combien, pour faire du zèle, ont dénoncé des inconnus !

– Avez-vous des blessés insurgés ? dit un commandant au directeur d’un de nos grands hôpitaux il nous faut en fusiller trois cent des plus légèrement atteints. Et sur la réponse, nous n’avons pas d’insurgés, nous n’avons que des malades. Prenez garde à vous reprend le commandant, seriez-vous par hasard un des leurs ?

[…]

Tout garde pris isolément était fusillé. A deux pas de notre porte, avenue de Clichy, un marchand de tabac a été exécuté à genoux devant sa boutique en présence de sa femme. C’est là un fait entre mille.

Un détachement du 51ème régiment de ligne avait fait prisonniers un certain nombre de bourgeois qui l’emmena avec lui. On campa en plein air et l’on mit des fusils en pyramide, quand tout à coup une bonne tomba dans le voisinage et blessa plusieurs personnes. Immédiatement l’officier qui commandait le détachement fit placer quinze des prisonniers contre un mur et les fit fusiller pour se venger de la bombe.

Barricade de la prison saint Lazare, dix-neuf fédérés encerclés sont collés contre le mur, ils lèvent le bras en criant « Vive la Commune ! » et meurent tous ensemble

Rue des Cordelières Saint Marcel, vingt fédérés encerclés, refusent de se rendre, il sont tous massacrés

Témoignage de Prosper-Olivier Lissagaray, 33 ans, journaliste

Le Paris qu’a fait Versailles n’a plus face civilisée : « c’est une folie furieuse, […] On ne distingue plus l’innocent du coupable. La suspicion est dans tous les yeux. Les dénonciations abondent. La vie des citoyens ne pèse pas plus qu’un cheveu. Pour un oui, un non, arrêté, fusillé ». Les soupiraux des caves sont murés par ordre de l’armée, qui veut accréditer la légende des pétroleuses. Les gardes nationaux de l’ordre sortent de leurs trous, orgueilleux du brassard, s’offrent aux officiers, fouillent les maisons, revendiquent l’honneur de présider aux fusillades. Dans le Xème arrondissement, l’ancien maire Dubail, assisté du commandant du 109° bataillon, guide les soldats à la chasse de ses anciens administrés. Grâce aux brassardiers, le flot des prisonniers grossit tellement qu’il faut centraliser le carnage afin d’y suffire. On pousse les victimes dans les cours des mairies, des casernes, des édifices publics, où siègent les prévôtés, et on les fusille par masses. Si la fusillade ne suffit pas, la mitrailleuse fauche. Tous ne meurent pas du coup et la nuit, il sort de ces monceaux des agonies désespérées.

Témoignage de Maxime Vuillaume, 27 ans, homme de lettres

Je me sens saisir le bras. C’est un ami, Henri Bellenbger, rédacteur au Cri du Peuple […]

Je ne sais comment je suis ici. Toute la nuit, des perquisitions, des arrestations, des fusillades. Toutes ces petites rues sont pavées de morts. […] Toute la nuit, on a fusillé dans le marché de la place Maubert, dont on a fermé les grilles. Contre la grande barricade de la place, il y en a des tas. Il y en a aussi au bas des escaliers de pierre qui mènent à la rue Jean de Beauvais. Après la prise de la rue Saint Séverin, les fédérés, réfugiés dans l’église, ont tous été fusillés […]

Chez Bellenger, nous trouvons notre ami commun A. […]

Nous sortîmes, A. et moi, […] deux hommes de police, porteurs du brassard tricolore, nous [poussent] dans la cour, déjà grouillante de prisonniers.

Nous étions à la Cour martiale.

La cour du Sénat […] est pleine de soldats, d’hommes de police, de gens de tous âges et de tous costumes. Des hommes sont parqués dans les encoignures, immobiles, le visage marqué d’une indéfinissable tristesse. D’autres passent en courant, entourés de lignards, baïonnette au canon. […]

– qu’est-ce que vous avez là, au bras ?

– c’est un brassard de la Convention de Genève […] C’est le brassard de la Convention Internationale de Genève.

Ah, ce qu’il bondit, mon homme !– Internationale ! Internationale ! Hurle-t-il avec une rage qui le fait presque écumer. Ah, tu es de l’Internationale

[…]

– soignez-le celui-là. Ça doit être un bon !

A cette apostrophe, deux gendarmes […] viennent m’encadrer […]

C’est à mon tour de m’accouder à la barre.

[…]

– pourquoi avez-vous ce brassard ?

– Je suis médecin […]

-Vous êtes resté à Paris sous la Commune ?

– oui…

Le Prévôt se pencha à l’oreille de l’assesseur en manchettes. Ils semblèrent se concerter un moment. Et le capitaine, s’adressant toujours aux agents :

– Conduisez-le à la queue !

[…] Parqués entre un long mur et la limite des bosquets, une masse d’hommes qu’entouraient des soldats. A notre arrivée, les rangs s’ouvrirent et se refermèrent aussitôt sur moi. C’était là ce que le prévôt appelait la queue.

J’avais à peine eu le temps de me ressaisir, qu’un peloton arrivait d’un pas tranquille, le fusil sur l’épaule. Les quatre lignards s’arrêtèrent à la tête du groupe, parlementèrent rapidement avec les soldats qui formaient barrière, et j’entendis distinctement à deux pas de moi cet appel : Six, hors des rangs.

Six hommes, les six premiers se détachèrent. Ils furent vite enveloppés par les soldats du peloton

Et je songeais à ce jardin où j’avais flâné si souvent, à la musique où nous allions le soir, un vieux gardien dont j’avais cru voir tout à l’heure la figure, et que je connaissais depuis des années.

[…] Les agents hurlaient toujours… Je remarquai que des soupiraux, qui s’ouvraient au bas du mur, s’échappaient des cris, des gémissements…

Les détonations se faisaient entendre, de plus en plus pressées, tout autour de nous

[…]

J’attendais que mon tour fut venu quand je vis s’approcher un sergent à la fine moustache.

– Que faites-vous ici me dit-il brusquement ? Vous êtes étudiant, je m’en doute à votre brassard… […]

– Mais ce que je fais ici répondis-je ma foi je n’en sais rien …

– Comment vous n’en savez rien… mais… mais… Vous ne voyez donc pas ce qui se passe. Vous n’entendez donc rien …

J’entendais parfaitement. Depuis ma sortie de la salle du jugement, je savais que j’allais à la mort, et que de tous ceux qui m’entouraient, pas un peut-être ne sortirait vivant de ce jardin du Luxembourg…

– Mais, repris le sergent, vous ne voyez donc pas que vous allez être fusillé ?

Plus bas, presque sur mon visage avec un geste qui embrassa toute cette effroyable « queue » de condamnés.

– Tous ceux qui sont là… et désignant du regard des bosquets : là, derrière…

Puis, m’empoignant par l’épaule, Allons, allons, reculez. J’avais saisi le bras de mon ami A. Tous deux conduits, traînés plutôt par le sergent nous traversâmes toute la longueur de la « queue ». Nous ne nous arrêtâmes qu’au dernier rang. Nous avions fait une vingtaine de mètres. Je calculai que nous étions bien là deux à trois cent misérables.

Lorsque je me trouvais immobile de nouveau une pensée rapide traversa mon cerveau j’étais à l’abri pour quelques heures encore. Les deux à trois cent s’en iraient avant moi se placer devant les fusils.

[…]

– Moi aussi je suis étudiant en médecine interrompit le sous-officier. Je me suis engagé à la déclaration de guerre et j’ai continué mon service à Versailles… Eh bien, je vais aller voir le médecin major je lui raconterai l’affaire. Ma foi, si je peux vous tirer de là ce sera vraiment une veine…

[…] Nous attendions toujours, Je finissais par ne plus entendre les feux de peloton. Ils se succédaient pourtant terriblement près de nous… Je me haussai sur la pointe des pieds pour voir par-dessus la file de mes compagnons. Oh les tristes faces déjà marquées par la mort. […]

Et tout d’un coup je vis apparaître notre sous-officier. Ses yeux s’étaient dirigés sur nous. Il avança de quelque pas. […] deux minutes après avoir quitté la queue des condamnés nous étions sur le trottoir de la rue de Vaugirard à ce même endroit nous avaient arrêté le matin les deux hommes…

La Commune tente encore…

A six heures, une réunion d’officiers supérieurs a essayé d’organiser le système de défense du Château d’eau à la place du Trône[2] en passant par Bastille.

A midi se tient une nouvelle réunion. Il y a à ce moment une vingtaine de membres de la Commune et du Comité central de la garde nationale, ils discutent d’une proposition qui aurait été faite d’une médiation par les prussiens pour un cessez-le feu. Son origine et son sérieux ne sont pas très clairs, il n’est plus possible de passer par l’intermédiaire de la Ligue d’Union républicaine pour les Droits de Paris qui est maintenant dans les lignes versaillaises. Ils décident d’envoyer une délégation de cinq membres, dont Delescluzes, à Vincennes, la partie occupée par les prussiens. Mais les fédérés qui gardent cette porte refusent obstinément de les laisser passer. Cette démarche en restera là !

Dans la soirée, la vingtaine de membres de la Commune et du Comité Central encore présents décident de se retirer sur Belleville, et la mairie de Ménilmontant qui devient le nouveau centre de la résistance.

La dépêche du jour de Thiers adressé à la province

Nous sommes maîtres de Paris sauf une très petite partie qui sera occupée ce matin. Les Tuileries sont en cendres. Le Louvre est sauvé. La partie du ministère des Finances qui longe la rue de Rivoli a été incendiée. Le palais du Quai d’Orsay dans lequel siégeaient le Conseil d’État et la Cour des comptes a été incendié également. Tel est l’état dans lequel Paris nous est livré par les scélérats qui l’opprimaient et la déshonoraient. Ils nous ont laissé 12 000 prisonniers et nous en aurons certainement 18 à 20 000.

Le sol de Paris est jonché de leurs cadavres.

Le spectacle affreux servira de leçon, il faut l’espérer, aux insensés qui osaient se déclarer partisans de la Commune.

La Justice du reste satisfera bientôt la conscience humaine indignée des actes monstrueux dont la France et le Monde viennent d’être témoins.

L’armée a été admirable. Nous sommes heureux, dans notre malheur, de pouvoir annoncer que, grâce à la sagesse de nos généraux, elle a essuyé très peu de pertes.

En débat

Rubrique annulée vu les circonstances

Illustration : Une rue à Paris en Mai 1871 ou La Commune, de Luce Maximilien (1858-1941)

Notes

[1] Qui deviendra Boulevard Voltaire.

[2] Qui deviendra Nation.