A lire : un extrait de « Detroit : pas d’accord pour crever » de D. Georgakas et M. Surkin

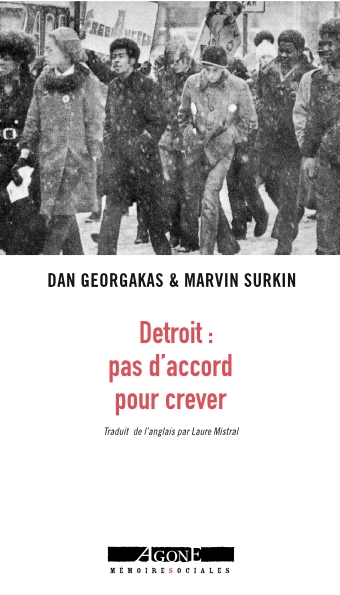

Dan Georgakas, Marvin Surkin, Detroit : Pas d’accord pour crever. Une étude de la révolution urbaine (1967-1975), Marseille, Agone, 2015.

Avant-propos de la troisième édition états-unienne [2012].

Cette nouvelle édition de Detroit : pas d’accord pour crever 1 paraît à une époque qui présente de troublants parallèles à l’échelle nationale avec les problèmes auxquels Detroit était confrontée à la fin des années 1960. Lorsque nous avons choisi le titre de notre livre, nous n’avions pourtant pas l’ambition d’être prophétiques. Nous n’avions pas prévu que dans les cinq décennies suivantes, la population de la ville passerait d’un pic de près de 2 millions d’habitants dans les années 1970 à 713 000 en 2012 – sans espoir de stabilisation en vue.

De même, nous n’avions pas envisagé une seconde que ce qui fut naguère l’une des cinq plus grandes villes des États-Unis, le « Paris du Midwest », se dégraderait au point que l’on comparerait ses ruines à celles de la Pompéi antique. Nous n’avions pas imaginé que la puissante General Motors, dont le président, Charles Erwin Winston, se vantait en 1953 que « ce qui [était] bon pour le pays [était] bon pour General Motors, et vice versa », puisse faire faillite et ne doive son salut qu’à un renflouement via des fonds publics. Pas plus que nous n’avions pensé que Chrysler, le plus gros employeur de Detroit, non seulement déposerait le bilan, mais serait racheté par un concurrent allemand avant d’être revendu à l’Italien Fiat.

Ce que nous avons remarqué, en revanche, c’est la crise que traversait le fameux arsenal de la démocratie2. L’industrie automobile, à qui la ville devait sa prospérité, avait déjà décidé de détruire autant d’emplois que possible et d’abuser de l’automatisation sans craindre de faire baisser drastiquement la qualité de ses produits et les conditions de travail de ses ouvriers, de moins en moins nombreux. Nous avons vu les failles dans les infrastructures de la ville et dans son système d’éducation pourtant dynamique. Nous avons vu la communauté croissante des africains-américains faire face à des modes de discrimination certes moins flagrants, mais tout aussi injustes que ceux du Sud ségrégationniste.

La Grande Rébellion de 19673 (qui était une émeute non pas contre les blancs, mais contre la structure des pouvoirs locaux) était un appel visant à secouer l’ordre social. L’élite au pouvoir y répondit par une gestion de crise plutôt que par un effort de changement durable, croyant remédier à la désintégration urbaine et à la décomposition du centre-ville en développant des logements de luxe qui s’avanceraient depuis la rive tels des avions furtifs ; un Renaissance Center 4 dernier cri et un immense complexe sportif devaient attirer congrès et séminaires et faire de la ville une destination touristique. Ce qui manquait à ce programme, c’était une sérieuse réflexion pour faire face aux problèmes d’infrastructures et de services. Si l’on voyait davantage d’africains-américains dans les cercles du pouvoir, il ne fut jamais question d’inciter de nouvelles entreprises à s’installer à Detroit. Les rois de l’automobile continueraient de faire la pluie et le beau temps sur le plan politique.

La principale force de progrès depuis les années 1930 avait été l’UAW.5 Les victoires d’un syndicat toujours militant et parfois visionnaire avaient permis aux ouvriers dans l’industrie automobile et la foule de métiers associés d’atteindre un niveau de vie décent. À la fin des années 1960, cependant, l’UAW était devenu de plus en plus défensif, plus soucieux de protéger ses membres en poste ou retraités que de s’implanter dans les nouvelles usines automobiles construites dans des États aux politiques vigoureusement antisyndicales. 6 L’UAW n’avait que les mots « droits civiques » à la bouche mais, comme nous le montrons dans les pages suivantes, il ne respectait guère ses engagements dans sa propre structure. Finie, la maîtrise des conditions de travail dans les ateliers. Quant aux revendications de la gauche radicale, telles que les trente heures de travail payées quarante, elles étaient rejetées comme de doux rêves. De tels positionnements provoquèrent une chute des adhésions à l’UAW : à son apogée à la fin des années 1970 avec 1 500 000 cotisants, le nombre de membres atteignait à peine les 373 000 en 2012. Cette dégringolade, en partie due au déclin de l’industrie automobile et à l’automatisation, est aussi imputable à l’incapacité de l’UAW à s’implanter ne serait-ce que dans une seule des nouvelles usines, d’origine étrangère, qui produisent aujourd’hui des voitures aux États-Unis. En outre, les responsables de l’UAW se contentent de préserver les acquis sans aucune vision d’avenir.

Les conséquences à long terme de cet ensemble de facteurs sont visibles dans le Detroit du xxie siècle. Les chiffres concernant la valeur de la propriété, la réussite scolaire ou le revenu moyen sont très bas, alors que le taux de criminalité y atteint des records. La bulle immobilière qui a éclaté en 2008 et englouti la nation tout entière a plongé le logement à Detroit dans de nouveaux abîmes. Longtemps avant ce naufrage, cependant, le Renaissance Center est apparu comme un désastre financier. Plutôt que de créer de nouveaux emplois, ses bureaux eurent surtout un effet d’aspirateur sur les emplois existants, qui se retrouvèrent tous au même endroit. Le complexe sportif ne parvint pas à redonner vie au quartier. Puis vinrent les casinos et le nouveau stade de base-ball, promesses qui se révélèrent tout aussi impuissantes à impulser une dynamique dans un nouveau Detroit. Les banlieusards qui se rendaient en ville pour assister à quelque événement sportif ne s’aventuraient guère au-delà des terrains de sports, des tables de jeux ou des machines à sous.

La population noire, largement majoritaire dans la ville, a élu toute une série de maires et de conseillers municipaux noirs, pour la plupart alliés à l’ancienne élite. Beaucoup devinrent vite impopulaires quand ils ne furent pas condamnés pour clientélisme et corruption. D’autres, bien qu’élus pour leur programme réformateur, jugèrent que le seul moyen d’avancer était de procéder à de nouvelles coupes dans le budget des services sociaux, d’affaiblir les associations municipales et d’augmenter les impôts vexatoires. Sans nouvelles stratégies pour garantir une économie durable, la stagnation et le déclin dominent l’horizon de Detroit.

Malgré les obstacles, de nombreux militants continuent à défendre la ville et ses projets de changement et de progrès. De nouveaux centres artistiques ont permis de faire revivre quelques quartiers et un mouvement très actif de jardinage urbain gagne du terrain. Néanmoins, Detroit est moribond et sa municipalité élue a vu son pouvoir confisqué en faveur d’une administration désignée par l’État. Ainsi, il n’est guère étonnant que la ville ait connu l’un des plus forts niveaux de dépeuplement et de désertification du monde moderne en dehors des zones de guerre.

L’énergie libérée par la Grande Rébellion de 1967 aurait pu donner le jour à un Detroit bien différent si les perspectives de re-développement et de renouveau avaient été autres. La vision la plus prometteuse d’un Detroit post-Rébellion fut celle proposée par la Ligue des travailleurs noirs révolutionnaires. Dans les pages qui suivent, nous relatons l’émergence et le déclin de ce mouvement. Notre objectif dans cette nouvelle édition n’est pas seulement de tracer le portrait d’une époque et d’un espace politiques particuliers, mais de souligner la clairvoyance et la justesse extraordinaires des analyses de la Ligue dans l’actuel bourbier politique et économique des États-Unis. Si ce n’est pour corriger quelques fautes d’orthographe et de grammaire ou une erreur de citation, nous n’avons pas touché au texte. Ce qui montre une fois de plus la pertinence de l’héritage de la Ligue.

La conscience de gauche de la Ligue n’était pas le produit de la Grande Rébellion, comme le pensent certains chercheurs. Les gens impliqués dans le mouvement étaient actifs bien avant 1967. Ils étaient très au fait de l’histoire africaine-américaine ; beaucoup avaient étudié Marx et d’autres penseurs révolutionnaires. Si l’éducation était pour eux le premier pas vers un changement radical, elle signifiait, outre la connaissance des faits et de la théorie, le moyen de forger une nouvelle conscience de masse et de mener le jeu dans le débat politique.

Selon la Ligue, la priorité pour les travailleurs de Detroit était l’amélioration de leurs conditions de travail, de leurs salaires et de leurs avantages sociaux. Ils n’avaient pas à accepter les diminutions de salaire ou à compatir quand les profits des firmes étaient momentanément en baisse. C’était aux firmes de rendre l’argent, pas aux ouvriers. C’était aux ouvriers de gérer l’automatisation, et non l’inverse. L’automatisation devait servir à améliorer la qualité des voitures, pas les marges bénéficiaires. Convaincre la base d’adopter un tel point de vue supposait un plan titanesque d’éducation du public. Nous décrivons en détail les efforts de la Ligue pour mettre en pratique ce programme intellectuel et fournir les outils rhétoriques permettant d’argumenter sur les races, les classes, la finance, le logement, l’éducation ou la santé.

Si la Ligue visait le travailleur africain-américain, ses membres n’étaient pas le moins du monde nationalistes ou séparatistes ; ils savaient qu’un changement fondamental ne pouvait intervenir qu’à condition de dépasser la race. La Ligue comprenait que les taux d’intérêt et la régulation du marché étaient déterminés par un gouvernement mais, contrairement aux entrepreneurs et aux banquiers, elle préconisait une planification économique qui bénéficiât à l’Américain moyen plutôt qu’aux dirigeants ou aux financiers. Elle a d’ailleurs fort brillamment démontré comment se servir des ressources publiques existantes en transformant le journal des étudiants de l’université d’État de Wayne, un organe déconnecté socialement, en un dynamique porte-parole de la communauté visant à influer sur la politique publique. Fait remarquable, les partisans de la Ligue obtinrent la direction du journal en respectant les règles du système, et ils assumèrent leurs fonctions en se conformant à l’esprit du premier amendement sur la liberté d’expression et d’association politique.

Contrairement au mouvement lié à Martin Luther King, la Ligue était laïque et urbaine. Contrairement au mouvement lié à Malcolm X, la Ligue engageait une action directe pour réaliser l’égalité raciale quand elle jugeait que les circonstances s’y prêtaient. Contrairement aux Black Panthers, qui s’appuyaient sur la jeunesse et rejetaient sans cesse la faute sur les blancs, la Ligue se concentrait sur les ouvriers et rejetait sans cesse la faute sur le capitalisme. Comme l’expliquerait John Watson dans le film réalisé par la Ligue, Finally Got the News 7, elle avait compris que ces ouvriers, contrairement aux étudiants ou à la jeunesse de la rue, avaient le pouvoir de paralyser la société par la grève générale. Il ne fallait certes pas ignorer les étudiants et les gens de la rue, mais pour leur part, ils n’étaient structurellement pas en position de donner l’impulsion du changement social.

En appelant à l’action directe, la Ligue n’avait pas en tête des opérations symboliques, mais des interventions dans les usines et dans la communauté où les ouvriers et les militants avaient le plus de poids. Si la Ligue ne craignait pas d’affronter la police, ses leaders jugeaient stupide de la provoquer, et ne voulaient pas être obligés de dilapider leurs ressources pour se défendre continuellement devant les tribunaux. Employant les méthodes démocratiques en usage pour asseoir son influence à l’UAW, la Ligue refusait néanmoins de négocier quand l’état-major du syndicat avait recours à diverses formes d’intimidation ou de violence pour contrecarrer ses plans. Tout en étant prête à aller devant les tribunaux pour promouvoir ou défendre ses actions, elle comprenait que le système judiciaire, comme celui des médias, ne lui était pas particulièrement favorable, étant donné ses connivences avec le pouvoir. Le rôle que devaient jouer élections et médias dans les efforts de la Ligue resta problématique et finit par engendrer des désaccords fatals : l’énergie et le temps consacrés à faire campagne ou à lancer un journal n’auraient-ils pas été mieux employés à coordonner l’action des uns et des autres sur le lieu de production et dans la communauté immédiate ? L’objectif, comme nous tenons à le souligner, était de créer une conscience de masse visant au changement social qui ne soit pas liée à la race ou au genre. Le socialisme adviendrait non pas dans un spectaculaire bond en avant, mais en tant que revendication des Américains de la base qui auraient, comme le martelaient les organisateurs de la Ligue, « enfin appris / à quoi leurs cotisations [syndicales] ont servi 8 ».

La crise à laquelle Detroit fut confrontée dans les années 1960 reste aujourd’hui douloureusement sensible à l’échelle nationale. L’Amérique n’a plus la même attitude à l’égard de la race qu’il y a quatre décennies. Un nombre considérable d’africains-américains se voient offrir des perspectives qui étaient refusées à leurs parents et à leurs grands-parents. Leur pouvoir politique est une réalité, et nous avons vu l’élection d’un des leurs à la présidence des États-Unis. Néanmoins, le fossé qui les sépare d’autres groupes ethniques sur les questions de revenus, de pauvreté, d’espérance de vie et de taux d’incarcération n’a pas diminué, quand il ne s’est pas encore creusé par rapport aux années 1970.

Plus généralement, le niveau de vie des travailleurs américains s’apprête à connaître un déclin lent mais régulier. La fin des classes moyennes est annoncée par d’innombrables commentateurs. Les médias parlent ouvertement d’une armée permanente de sans-emploi (tout en évitant d’utiliser cette expression). Le système éducatif américain s’effrite, lui qui était naguère l’orgueil de la nation, tandis que l’élite au pouvoir voudrait nous faire croire que la solution consiste à diminuer le salaire et le nombre des enseignants, et à privatiser l’éducation par la même occasion. L’argent nécessaire pour entretenir mille bases militaires par-delà les mers est toujours disponible, mais les fonds manquent pour s’occuper des infrastructures d’une Amérique déliquescente dont la détérioration se manifeste au hasard d’un pont qui s’effondre ou d’une voie ferrée défectueuse qui fait dérailler des trains en retard d’au moins deux générations par rapport aux normes internationales. Alors que les coûts du système de santé et de l’enseignement supérieur atteignent des sommets, voici le remède préconisé par les élites : retarder l’âge de la retraite, supprimer les allocations, ignorer la destruction de notre environnement et réduire les normes de sécurité. Les politiciens tentés par la privatisation des ressources naturelles voudraient nous faire croire qu’il faut accorder plus de soutiens financiers aux compagnies d’assurance et aux laboratoires pharmaceutiques, ceux-là mêmes qui ont mis à mal le système de santé. Le capital réclame une liberté sans freins et moins d’impôts alors qu’il construit ses nouvelles usines à l’étranger et représente une part croissante du revenu national.

Comme nous l’avons fait remarquer dans la préface de la deuxième édition, le moment est vraiment venu de déclarer comme la Ligue : « Amérique, ça suffit ! On est d’accord pour travailler, mais pas d’accord pour crever. »

à voir aussi

références

| ⇧1 | Detroit : I Do Mind Dying est paru pour la première fois en 1975 aux éditions Saint Martin’s Press (New York). L’ouvrage a d’abord été réédité en 1998 chez South End Press (Cambridge, Mass.). Le présent avant-propos est celui de la troisième édition, publiée par Haymarket Books (Chicago) en 2012. [nde] |

|---|---|

| ⇧2 | L’expression « Arsenal of democracy » fut utilisée par le président Franklin D. Roosevelt lors d’une émission de radio diffusée le 29 décembre 1940, dans laquelle il promettait du matériel militaire aux Alliés pour les aider à lutter contre l’Allemagne nazie. Plusieurs grands centres industriels de l’époque, dont Detroit, contribuèrent à cet effort de guerre. À Detroit, on cessa de construire des voitures pour produire des Jeeps et des tanks M-5 (la ville fournissait un quart de la production de tanks des États-Unis) et, en 1941, Ford construisit près de Detroit le complexe industriel Willow Run, dont le premier bombardier B-24 Liberator sortit en octobre 1942. Roosevelt honora la contribution de Detroit en déclarant la ville « grand arsenal de la démocratie ». |

| ⇧3 | Si l’expression « Great Rebellion » est plutôt utilisée aux États-Unis pour désigner la guerre de Sécession, nous suivons ici la volonté des auteurs, qui la préfèrent à l’appellation réductrice et péjorative d’« émeutes de la 12e Rue » (12th Street Riot) ou à celle d’« émeutes de 1967 à Detroit », habituellement utilisées pour désigner l’insurrection qui commença le 23 juillet 1967 et s’acheva cinq jours plus tard, opposant des habitants de Detroit aux forces de police puis à l’armée et faisant 43 morts, 1 189 blessés et 7 200 arrestations. |

| ⇧4 | Le Renaissance Center (ou RenCen) est un groupe de sept gratte-ciel construit entre 1971 et 1977 sur le Detroit International Riverfront par l’architecte John Portman pour la Ford Motor Company. Sa tour centrale, le Detroit Merriott, est le plus haut gratte-ciel du Michigan. Il fut racheté par la General Motors Corporation en 1996. Avec ses 511 000 m2, c’est le plus grand complexe de bureaux du monde. |

| ⇧5 | United Auto Workers, le grand syndicat de l’automobile aux États-Unis. |

| ⇧6 | Ces politiques étaient exprimées implicitement dans les Right to Work Laws, soit le droit au travail sans entrave syndicale. |

| ⇧7 | Sur ce film réalisé en 1969-1970 par des révolutionnaires blancs et noirs sur les luttes à Detroit, lire chapitre VI. |

| ⇧8 | Lire le chapitre x. |