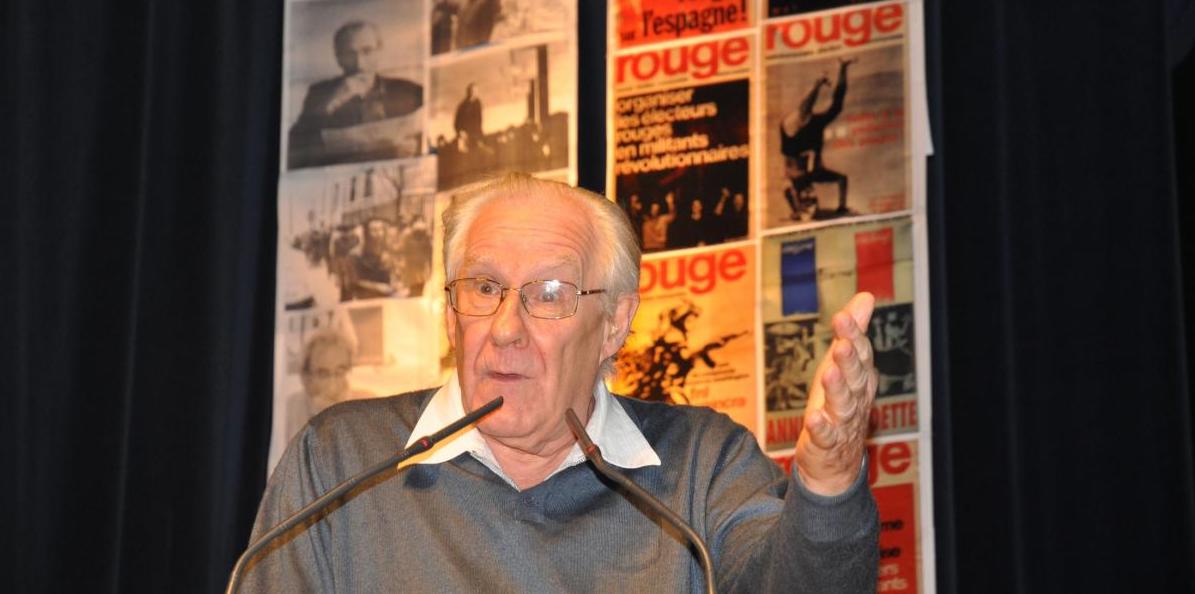

« Défaire la machinerie étatique ». Entretien avec Alain Badiou

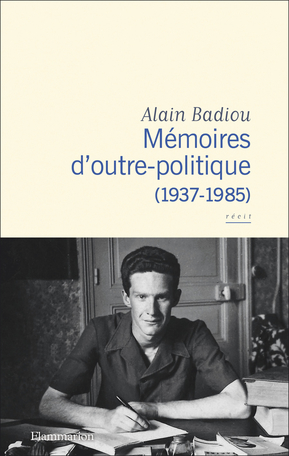

Dans cet entretien réalisé en juin 2023 par trois camarades, Alain Badiou revient sur certains éléments de son autobiographie politique publié récemment : Mémoires d’outre-politique (1937-1985) (éd. Flammarion). Revenant en particulier sur son expérience militante, mais aussi sur l’héritage de Marx, Lénine et Mao, ou encore le bilan des révolutions russe et chinoise, il insiste sur la nécessité pour les révolutionnaires de refaire du dépérissement de l’État une question centrale.

Jean-Paul : Je ne commence pas vraiment par ordre chronologique mais j’ai quelques questions au début qui sont davantage liées à certaines anecdotes ou certains aspects biographiques, et puis après je me base plus sur ta longue portion finale c’est-à-dire le dictionnaire. Alors, tu insistes beaucoup sur le moment de la guerre d’Algérie dans ton processus de politisation et tu rappelles à quel point ça a été fondamental, non seulement pour toi, mais pour pas mal de gens de ta génération. Il y a notamment tout un chapitre que tu consacres à ton compagnonnage avec le réseau Jeanson.

Tu expliques que tu as été un peu « dedans / dehors », c’est-à-dire que tu as participé à leur journal, tout en veillant à ne pas franchir le pas d’un engagement réellement effectif. Tu n’as jamais été un « porteur de valise » à proprement parler, tu ne voulais pas opter pour un engagement effectif en faveur du FLN. Peux-tu revenir là-dessus et penses-tu que l’on puisse tirer à partir de là (pour schématiser : défense principielle des forces qui, dans la réalité, luttent contre l’impérialisme et le colonialisme – en l’occurrence le FLN – et vigilance ou réalisme quant à leur contenu politique affirmatif et stratégique) une orientation générale sur toute la suite de ton parcours politique quant aux questions liées à l’anti-impérialisme ? Qu’est-ce que ça dit du rapport entre affirmation et négation dans ta pensée politique ?

Alain Badiou : C’est une question tout à fait significative et importante. Mon rapport à la guerre d’Algérie, primitivement, a été la conviction absolue que le soulèvement algérien était juste, et que le colonialisme devait se terminer. Le but final de cette guerre qui était la libération de l’Algérie du fléau colonial ne pouvait appeler que le soutien. C’est une première chose.

Alors le soutien, ça veut dire principalement d’assumer cette position dans une opinion française, à mon époque largement ralliée au colonialisme. Il faut bien se souvenir que c’est un gouvernement socialiste qui a décidé la deuxième étape, la plus militaire, de la guerre, que donc il n’y avait pas une gauche anticoloniale constituée, pas du tout. Même le Parti communiste s’est avéré relativement faible, et en tout cas ne mettait nullement toutes ses forces dans l’opposition à la guerre d’Algérie. Il se trouvait donc que j’étais du côté de l’insurrection algérienne, ou du mouvement anticolonial en Algérie, ça c’est un premier point.

Mais le deuxième point, c’est que ce soutien à la dimension négative, en quelque sorte, de la politique du FLN, à savoir lutter contre le colonialisme, obtenir une victoire nationale, ne disait pas grand-chose sur ce qu’était la politique générale du FLN. Or, la politique générale du FLN (j’avais moi des informations la concernant, parce dès qu’on était du côté de la résistance on côtoyait naturellement les organisations FLN), j’ai bien vu, malgré tout, que l’avenir politique promis à l’Algérie par les gens du FLN ne m’attirait aucune sympathie intrinsèque. C’était une politique qui, s’il n’y avait pas eu l’élément colonial comme élément principal, ne m’aurait aucunement séduit ou rallié, avec dès cette époque-là une tendance religieuse constante, un nationalisme vraiment buté, quasi raciste, etc.

Donc les déterminations subjectives politiques du FLN ne me séduisaient d’aucune façon, et mon rapport au FLN, c’était simplement qu’il s’agissait de la force qui essayait de constituer l’indépendance de l’Algérie, et que c’était là une étape inéluctable – l’anticolonialisme – pour le destin de l’Algérie. De ce point de vue-là, je soutenais le mouvement d’émancipation algérien, mais je ne voulais pas être un militant du FLN. Au contraire, c’était en tant que faisant partie des mouvements politiques français que j’optais pour ce soutien.

Mais je voyais que s’engager davantage, c’était en fait (et ça a été le cas des réseaux de soutien en Algérie) se mettre sous les ordres du FLN. Et ce n’était pas du tout mon intention. Ce n’étaient pas des gens auxquels j’avais envie d’obéir dans le détail de la politique, voilà. La suite l’a montré : on ne peut pas dire que le régime politique installé en Algérie attire une sympathie considérable dans sa composition actuelle, et dans toute son histoire.

Alors évidemment pour des militants communistes par exemple, il y avait des raisons intrinsèques d’être pour le Vietcong dans la guerre du Vietnam, parce que le Vietcong était une organisation communiste. Donc il y avait à la fois l’anticolonialisme mais aussi l’internationalisme communiste de l’époque qui faisait qu’ils étaient du côté du Vietcong. C’était la différence entre fondamentale, à mon avis, entre la guerre coloniale au Vietnam et la guerre coloniale en Algérie : la force combattante populaire suivait au Vietnam la politique communiste, tandis qu’Algérie elle suivait une politique nationalo – je ne dirais pas raciale, mais nationalo, disons, culturelle.

Jean-Paul : Et donc c’est ce qui explique pour toi la différence de jugement du PCF entre les deux situations.

Alain Badiou : Absolument, c’était la racine. Mais c’est allé trop loin dans le cas du PCF, parce que la mobilisation qu’ils ont tenté d’organiser sur le thème propre de la guerre d’Algérie a été modérée, exagérément modérée.

Jean-Paul : Il y a quelque chose qui frappe à la lecture de ton livre, c’est la figure de ton père : professeur de mathématiques, résistant puis maire socialiste de Toulouse à la Libération. On voit que cette figure de ton père constitue un modèle symbolique très puissant, notamment durant les 30 premières années de ta vie. D’ailleurs tu dis que tu marches explicitement dans ses pas jusqu’en 1968, puisque tu es toi-même professeur agrégé issu de l’ENS, cadre politique socialiste de province qui peut prétendre à terme à des ambitions nationales…

Tu soulignes ensuite à quel point Mai 68 opère une rupture subjective non seulement dans ton parcours politique mais dans ton parcours tout court, parce que tu expliques à quel point ça bouleverse y compris le contexte familial, ta vie sentimentale etc. Mais il y a quelque chose qui me frappe, c’est qu’après 68 tu ne parles plus du tout de ton père dans le livre. Donc la question que je voulais te poser est la suivante : quelles ont été les conséquences de la rupture de 68 (et ce qui a suivi évidemment, la militance maoïste) vis-à-vis du rapport non seulement personnel avec ton père, mais vis-à-vis de la fonction symbolique qu’il a occupée dans ta subjectivité propre ?

Alain Badiou : Il y a un élément d’information important sur ce point, c’est que, premièrement, mon père a été au sein du Parti socialiste un opposant. Donc c’est cette figure d’opposition à la guerre d’Algérie, très spécifiquement, qui me prouvait qu’on pouvait être membre du Parti socialiste et s’opposer à la guerre d’Algérie, ce qui était en réalité aux lisières d’un paradoxe puisque le gouvernement engagé dans la guerre d’Algérie était largement un gouvernement socialiste. Mais c’est arrivé à un point qui a constitué pour mon père un point de rupture, et qui a été en réalité le ralliement à la période de continuation gaulliste de la guerre.

Mon père était un anti-gaulliste constitué depuis la résistance, puisqu’il avait toujours trouvé que dans la résistance, de Gaulle avait en fait sauvé les meubles d’une bourgeoisie qui avait trahi. Donc il a quand même démissionné de sa position de maire de Toulouse et du Parti socialiste à l’occasion, en fin de compte, de la guerre d’Algérie. Donc j’ai pu, en dépit du paradoxe apparent de tout cela, continuer d’une certaine manière à voir dans mon père une figure cohérente et je n’ai pas été obligé d’entrer en opposition politique avec lui dans toute la période qui a été la période socialiste, la scission du Parti socialiste sur la question de guerre d’Algérie avec la création du PSA puis du PSU, que mon père a suivi d’un bout à l’autre.

Après quoi il y a mai 68, mais en vérité, je dirais mon père était retiré de la politique pratiquement : il n’était plus maire de Toulouse, il était un militant du parti socialiste unifié mais sans engagement vraiment considérable, et naturellement, il n’a pas été un militant de 68. Il regardait tout ça avec une certaine ironie, il disait : « voilà, vous êtes les nouveaux révolutionnaires ». D’une part, ça lui rappelait certains éléments de sa jeunesse à lui, et en même temps ça n’était pas son affaire, ça n’était pas sa cause. Mais ça n’a pas donné lieu à un conflit politique, il a considéré avec une sorte d’attention un peu souriante mes gesticulations de l’époque.

Jean-Paul : Même la période qui a suivi, à savoir la militance maoïste, n’a pas occasionné de conflit politique.

Alain Badiou : En réalité, non. Le biais par lequel il a installé sa pensée par rapport à ces épisodes a été de se demander si ça n’était pas la forme contemporaine de ce que lui avait vécu au moment du Front populaire. Parce que le Front Populaire a été un moment décisif, aussi décisif pour la politique de mon père que mai 68 pour moi. Donc ça constituait quand même une sorte de symétrie historique, et je me souviens que les discussions que j’avais avec lui portaient sur la comparaison entre le choc et le mouvement qu’avait provoqué le Front populaire et le choc et le mouvement qu’avait provoqué mai 68 pour moi. De sorte que ça restait quand même dans la possibilité d’une comparaison, si je puis dire.

Jean-Paul : Il y a ensuite toute une partie du livre où tu décris le processus organisationnel de l’UCF, d’autant plus intéressante que tu t’exprimes sur ce sujet, à la première personne, pour la première fois.

Ce qui m’a frappé, c’est que, contrairement à l’image que beaucoup de gens ont de cette organisation, c’est-à-dire ultra-centralisée, ultra-rigide, ultra-stalinienne, etc., tu insistes sur la dimension exactement contraire : son caractère multiple, protéiforme. Tu expliques comment l’UCF impulse la création de toute une série de dispositifs qui sont arrimés à des situations spécifiques, notamment les noyaux d’usine, les comités de quartier, les comités anti-impérialistes, le groupe Foudre, dont on a déjà parlé ensemble, d’intervention dans l’art et la culture… et tu expliques que le rapport de ces organisations avec l’organisation centrale n’était pas du tout du même type que dans les organisations léninistes traditionnelles.

Et j’ai noté notamment une citation : « cette diversité a pris le nom de pôle maoïste, dont on voit bien qu’il cherchait à contrarier en son propre sein la logique classique du parti et des organisations vassales, tant syndicales que populaires. Ce qui était mis en valeur était la communauté idéologico-politique et non la compacité de l’édifice organisationnel. » Alors ma question : en quoi la réalité de votre militance reflétait-elle déjà le post-léninisme que vous développiez parallèlement dans la théorie ? En quoi votre organisation était-elle déjà pratiquement post-léniniste ?

Alain Badiou : Je pense qu’elle l’a été dans son devenir alors qu’elle ne l’était pas dans ses principes initiaux. Dans les principes initiaux, il était dit que nous étions – les titres même sont parlants – le groupe pour la fondation de l’Union, donc nous étions une union pour la fondation de quelque chose, et ce quelque chose continuait à être nommé le parti.

Le but était la constitution d’un parti de type nouveau, c’est-à-dire qu’on maintenait la catégorie du parti tout en considérant que sa réalisation classique dans les partis communistes généraux avait montré une insuffisance, différentes insuffisances revenant à dissoudre la singularité révolutionnaire du parti dans un simple remplacement étatique centralisé. D’une certaine manière, nous étions donc dès le début dans le suspens quant à ce que serait vraiment l’organisation. On a été des militants pour une organisation plutôt que des militant de l’organisation, même si elle avait un nom.

Le parti était, dans le mouvement qui était le nôtre, placé dans un horizon qui s’est avéré extrêmement nébuleux, puisque même l’Union n’a jamais été créée. Nous sommes restés d’un bout à l’autre le groupe pour la fondation de l’Union, laquelle était destinée à fonder un parti communiste, mais nous n’avons jamais atteint la deuxième étape de ce processus. Alors tout ceci signifiait et portait en fait ce qui sera plus tard un de nos grands thèmes, c’est-à-dire développer ce que nous avons appelé la politique sans parti : cela a été le mot d’ordre axial du passage de l’UCF à l’Organisation Politique, qui se situe plus tard dans le temps et qui a démontré factuellement que ce n’était pas du tout une figure de parti, qui nous est restée véritablement étrangère.

Nous avons été une collection centralisée de groupes disparates. Je dirais que même ceux qui étaient les militants à proprement parler, qui constituaient le groupe UCF de Marseille ou le groupe de Bordeaux – j’ai été le principal « voyageur » de l’UCF de cette époque, donc j’étais le représentant personnel de l’Unité si je puis dire, et cette enquête sur l’unité me montrait que c’était en réalité très raisonnablement disparate. Au fond, chacun de ces groupes disposait, dans le cadre évidemment général de nos publications, d’une autonomie d’action et d’existence considérable.

Donc je pense qu’il y a eu quelque chose de fédéral dans l’organisation primordiale, qui fait que même si nous tenions quelquefois des réunions nationales d’apparence centralisée, nous ne parvenions même pas à faire de cela ce que nous appelions l’Union, c’est-à-dire l’étape immédiatement préparatoire à un parti. Alors on peut dire de ce point de vue-là que l’UCF, qui a fait beaucoup de choses, que je raconte parce qu’elles sont peu connues, a quand même en un certain sens échoué au regard de sa propre doctrine initiale. L’union s’est autodissoute au vu de ce que les étapes qu’elle prescrivait n’arrivaient jamais.

Ernest : Jean-Paul le disait à l’instant, 68 marque une rupture dans votre trajectoire politique et il me semblerait intéressant de vous demander quels sont les éléments dans votre lecture de mai 68 qui vont conduisent au maoïsme et je précise d’emblée à quel type de maoïsme, étant entendu que ce n’est ni celui de la GP, ni celui de VLR, ni celui du PCMLF. Qu’est-ce qui donc, chez Mao, ou dans le maoïsme, vous semble nécessaire à ce moment-là et en quoi diffère-t-il des autres options qui s’élaborent ?

Alain Badiou : Le point clé pour moi, parce qu’il est quasiment existentiel, c’est le fait que le militantisme, c’est d’abord et avant tout la ligne de masse. C’est-à-dire que le principe organisé n’est pas primordial en réalité, même pas pour Mao : c’est bien pour ça qu’il aura lui-même des histoires avec le parti au bout du compte. Il a toujours considéré que le militant politique, c’est quelqu’un qui est évidemment porteur de convictions et d’idées mais qui sait que ce qui fait l’éventuelle force de ces idées, ça n’est pas la cohérence de l’organisation, c’est son lien effectif au mouvement populaire de masse, y compris ce qu’il enregistre de la variété de ses situations, etc.

Donc nous avions cet esprit-là et moi c’est absolument ce qui m’a rallié, séduit. C’était la possibilité de déterminer, y compris des mots d’ordre politiques, non pas du tout au sens de quelqu’un qui porte ses mots d’ordre dans les masses populaires, mais en résultat d’une connexion effective et de discussions et de réunion partielles avec les ouvriers, en la circonstance de façon principale, mais aussi avec les paysans ou avec des petits bourgeois intellectuels. Et celui qui a été le doctrinaire de ça, c’était Mao.

On ne trouve rien d’équivalent ni dans Marx (parce que Marx, lui, est plutôt soucieux de la pénétration de l’idéologie générale de l’histoire) ni dans Lénine, parce que Lénine, lui, c’est l’étape du parti. C’est vraiment celui pour qui le parti doit être unifié de façon différente de ce qui a entraîné les échecs de la social-démocratie, en Allemagne, en France ou ailleurs. Donc il y a une autorité du parti qui est constitutive de la pensée léniniste même si, il faut le rappeler, dans les années 1920, Lénine commence à se demander si ça fonctionne vraiment. Lénine est quelqu’un qui a anticipé la critique du stalinisme, ça a été caché très longtemps, mais c’est absolument flagrant, maintenant qu’on connaît les textes, les déclarations.

Il y a un texte de Lénine tout à fait frappant où il se demande si l’État, constitué à cette époque principalement par des militants de son organisation, diffère réellement de l’État tsariste. Il y a une perception de ce que la fusion du parti et de l’État était tout à fait extérieure au but poursuivi. Finalement, on avait raisonné quand même au départ en termes principaux d’organisation : l’Union d’abord, et l’Union décidant ou organisant le parti. Le bilan de notre expérience a été qu’on ne pouvait pas avoir ça comme orientation principale, qu’en fin de compte on n’arrivait pas au but annoncé : l’Union n’a pas existé et encore moins le parti de type nouveau.

Quand on a eu une pleine conscience de cela, après beaucoup de travail réel dans les masses, beaucoup de manifestations, beaucoup de textes, il a bien fallu arrêter cette symbolique-là et passer à autre chose. Et on est passé à autre chose, mais cette autre chose était extraordinairement vague, comme le montre son nom, parce qu’Organisation politique – il est difficile de trouver un nom plus évasif que celui-là. L’Organisation politique s’est en plus annoncée comme étant une organisation sans parti, c’est-à-dire que ce n’était pas le phénomène du parti.

Après quoi s’est ouverte une période intéressante, mais réduisant la politique à son réel militant sans plus avoir d’horizon organisationnel ou étatique fixé. Donc hyper maoïste, si je puis dire, parce que Mao, lui, s’était toujours encombré d’un parti qui pesait lourd.

Jean-Paul : Tu reviens longuement, à la fois dans le corps du texte et dans l’annexe, sur ce qui constitue le référent historique principal de ton engagement maoïste, à savoir la révolution culturelle. Et tu notes – c’est très frappant dans les textes de l’UCF quand on regarde l’évolution de l’interprétation de la Révolution culturelle par l’UCFML – qu’on passe de, premier temps : « la révolution culturelle est notre 1917 », à, finalement : « la révolution culturelle est notre 1871 », ce qui n’est tout de même pas exactement la même chose.

Alors qu’est-ce qui justifie ce déplacement, ou même, pourrait-on dire, cette « régression », d’un modèle victorieux (puisque octobre est l’exemple type de la victoire révolutionnaire) à ce que tu appelles une « ouverture échouée », semblable à la Commune de Paris ?

Alain Badiou : Ce qui porte en définitive cette vision des choses, c’est la conscience et l’expérience que nous avons de l’échec de l’État-parti. C’est-à-dire du fait qu’à la fin des fins, ni la Russie ni même la Chine en réalité, aux yeux de son dirigeant, ne sont engagées de façon perceptible sur la voie du communisme lui-même. Donc si ce n’est pas du côté de ce type d’organisation : ni les organisations crypto-parlementaires, de type social-démocrate allemand, ou d’avant la guerre de 1914, ni le parti, en un certain sens militarisé, léniniste, qui était lui-même un premier bilan critique de l’action social-démocrate – si ce n’est ni l’un ni l’autre, il faut pratiquement inventer un nouveau modèle d’exercice de la politique qui ne soit pas dans ces figures, soit de soumission au parlementarisme bourgeois, soit de militarisation centralisée interdisant que ce soient les enquêtes et la ligne de masse qui commandent la politique.

Mais finalement ça devient, de façon au fond répétitive, l’État qui commande la politique et qui, au lieu de s’engager dans la voie du dépérissement de l’État qui était un impératif explicite et très important chez Marx, consolide l’État à son propre profit, en constituant une espèce de capitalisme d’État particulier, mais très éloigné des idéaux communistes. La politique va alors, petit à petit, expérimenter une lente dissolution dans des expériences qui sont par elles-mêmes toutes positives, au sens où elles obéissent à la ligne de masse, elles soutiennent des mouvements légitimes, elles constituent des liaisons effectives entre intellectuels et ouvriers, tout cela étant dans un certain sens réel, mais échouant à s’installer dans la définition d’un projet synthétiquement formulable.

Et en réalité, je pense que c’est aussi une expérience importante et significative, celle de l’Organisation politique : nous avons échoué à trouver le substitut contemporain de la dimension collective de la politique communiste.

Jean-Paul : Tu définis à plusieurs reprises les états de la deuxième étape du communisme, essentiellement la Russie et la Chine, comme des capitalismes monopolistes d’État. Et de mémoire je crois que c’est la première fois que tu développes aussi longuement ce point, et que tu donnes ce type de définition. Mais il y a quand même quelque chose qui m’a frappé : tu dis qu’en URSS le capitalisme monopoliste d’État apparaît avec Khrouchtchev. Donc on en déduit que sous Staline, l’URSS n’était pas un capitalisme monopoliste d’État.

Quelle était sa nature, et selon quelle trajectoire s’opère du coup cette dégénérescence post-révolutionnaire de l’État soviétique, depuis Lénine jusqu’à Khrouchtchev ?

Alain Badiou : C’est en vérité la question de Staline, ça, c’est-à-dire réexaminer la question de Staline. Je ne suis personnellement pas satisfait par la critique de Staline, dans sa version bourgeoise ou dans sa version trotskiste même. Parce que je pense qu’elle ne va pas au fond du problème, qui est l’impossibilité me semble-t-il établie, maintenant, de tenir une hypothèse communiste réelle, c’est-à-dire inscrite dans les transformations de la société, si on maintient la figure du parti-État. Je pense que c’est ce qu’il y a de commun à l’Union soviétique et à la Chine, avec des différences internes de cette histoire évidemment.

Il faut rappeler que Mao a quand même terminé sa carrière en déclarant qu’en Chine, la bourgeoisie était dans le parti communiste, ce que Staline n’a jamais dit. Donc on a un petit pas en avant, un pas en avant négatif. On sait qu’au fond cette figure, primordialement victorieuse, il faut le reconnaître (les figures victorieuses de la volonté communiste qu’ont été le parti de type léniniste et le parti de type chinois à sa suite, donc ce qu’a été Staline et le premier Mao d’une certaine manière), la légitimité qu’on peut lui voir, par rapport évidemment à la critique de la sociale démocratie et des mouvements communistes parlementarisés, ne tient pas dans la durée.

Sur le point principal de la transformation radicale des rapports de production – parce que c’est quand même à ça qu’il faut revenir si on est marxiste – il y a reconstitution d’une forme renouvelée mais existante de la monopolisation d’une plus-value par un groupe restreint. Et ce groupe restreint, dans ce cas, est issu des partis communistes. Alors de ce point de vue, c’est intéressant d’étudier de près la controverse sino-soviétique des années 1960, sur laquelle j’avais déjà fait des conférences à cette époque-là : de quoi s’agissait-il, pourquoi se disputaient-ils ?

Cette controverse indiquait déjà qu’en vérité, les Chinois caractérisaient le Parti communiste de Khrouchtchev de révisionniste, c’était l’adjectif de l’époque. Révisionniste, c’est-à-dire abandonnant les principes fondamentaux du marxisme et notamment le principe axial du dépérissement de l’État. Et que ceci produisait des effets crypto-bourgeois, enfin l’apparition d’une bourgeoisie de type nouveau qui occupait cet État, qui avait besoin de cet État pour se constituer et pour survivre.

Au fond, la révolution culturelle a été, dans le contexte chinois, la tentative de renverser ou de bloquer ce processus de dégénérescence étatique en critiquant l’État, en se soulevant, en créant de nouveaux liens entre les intellectuels et les ouvriers, etc. Cette révolution culturelle, Mao s’y est reconnu, il l’a soutenue, mais en fin de compte elle a échoué. Donc l’histoire du communisme, pour l’instant, est l’histoire de deux échecs symétriques en un sens, parce qu’à la fin des fins, il s’agit toujours de l’apparition d’un État qui n’est plus même socialiste, qui est un État ordinaire, si je puis dire.

En outre, on a avec la Chine l’expérience, qui doit être conservée par tout le monde, de l’échec du seul mouvement massif qui était de l’intérieur de cet échec étatique existant : on n’a pas d’équivalent en Russie. Dans les deux cas, il s’agit de la genèse d’un État de type nouveau, sauf qu’il est un État au sens habituel du terme, un État qui cautionne finalement une extraction de plus-value. Ce qui rassemble les profiteurs, c’est l’État communiste lui-même. Alors que dans la figure khrouchtchévnienne, c’était déjà la modification intrinsèque du parti que les Chinois essayaient de critiquer.

Le khrouchtchévisme et sa conséquence, à la différence d’ailleurs du parti chinois, ont fini par abandonner même l’appellation communiste : c’est le cas actuellement de l’État russe, alors qu’en Chine, ils ont plus de pudeur sur cette question. Et ça n’a pas empêché Xi Jinping de déclarer – cela m’a beaucoup frappé – qu’en Chine, le parti décide de tout. Pour trouver un énoncé plus anti-maoïste que celui-là, il faut se lever de bonne heure ! Mao a écrit que dans l’histoire, ce sont les masses qui décident de tout et qui doivent décider de tout. Donc la défaite de Mao est consommée.

Ernest : Une dernière question liée au motif du maoïsme. Vous consacrez quelques belles pages à la question paysanne, rappelant que la position de votre organisation à l’époque est de prendre fait et cause pour les paysans pauvres, alors que d’autres envisageaient ces luttes-là comme réactionnaires. Pourriez-vous revenir sur cette part du maoïsme ?

Et comment analysez-vous le fait que dans la transmission de la mémoire militante – il y a évidemment beaucoup de choses qui circulent autour de l’établissement etc. – c’est en général extrêmement lacunaire lorsqu’il s’agit des luttes paysannes. Il y a le bloc Larzac d’un côté, qui semble être une espèce d’irruption sortie de nulle part, et rien là-dessus : comment est-ce que vous analysez cela ?

Alain Badiou : Cette question paysanne nous a tout à fait préoccupés puisque nous étions nourris de la version maoïste du marxisme et que la question paysanne était quasiment centrale dans le communisme au sens de Mao. Donc nous nous sommes préoccupés de ce point, nous avons mené des enquêtes assez sérieuses dans plusieurs situations, dans le midi, dans le nord-est, etc. Notre politique a été de soutenir les paysans pauvres dans leurs luttes et notamment d’analyser la manière dont on pouvait empêcher que la concentration de la production agricole se fasse sous régime capitaliste, donc par élimination progressive des paysans pauvres, concentration de la propriété et inclusion de tout cela dans le monopolisme capitaliste ordinaire.

Nous avions le sentiment qu’il fallait engager là une lutte qui était vraiment une lutte de classe. Soutenir les mouvements des paysans pauvres a été réellement quelque chose de militant à notre échelle. On peut voir aujourd’hui les effets massifs de l’échec, de notre échec, si je puis dire, à savoir que la capitalisation de la production rurale est engagée de façon massive, et entraîne d’ailleurs un écrasement numérique de la population paysanne, alors qu’elle avait traditionnellement été importante en France, parce que la France avait justement un certain statut, y compris international, de production agricole.

Aujourd’hui, la production agricole vient souvent d’ailleurs, etc., mais du coup ça conduit à une spécialisation progressive de la production sous le signe d’une plus-value extorquée au travail comme dans les usines. Par les enquêtes que nous avons menées, notamment en Bretagne et dans le sud-est, les actions que nous avons soutenues, il y a eu pour nous une conscience claire que même en France, l’avenir de la politique dépendait d’une forme d’alliance entre paysans et ouvriers.

La procédure bourgeoise de traitement de cette affaire a été strictement économique en réalité, c’est-à-dire que ça a concerné directement ce qui a été noblement appelé le « remembrement des terres » et qui aurait dû s’appeler la concentration capitaliste des terres, qui a eu lieu à très grande échelle et avec une grande rapidité, un peu surprenante, y compris pour ceux qui tentaient de lutter contre. Il n’y a qu’à voir l’effondrement chiffré de la population paysanne en France dans les 30 ou 40 dernières années. C’est un processus d’une violence extraordinaire.

Jean-Paul : Il y a quelque chose qui m’a frappé dans ton annexe, dans le dictionnaire Mao : tu reviens longuement sur la question du parti et tu finis par en déclarer la saturation. Alors je me suis dit plusieurs choses. Je me suis dit d’abord que s’il s’agissait simplement d’acter la saturation du paradigme léniniste classique, l’UCF, d’une certaine manière, y pourvoyait déjà sans avoir besoin pour cela d’abandonner totalement le motif du parti. Puisque si on se penche sur la thématique du parti de type nouveau au sein de l’UCF, notamment à partir de la deuxième moitié des années 1970, il y a à la fois la critique du léninisme traditionnel, à l’école de la Révolution culturelle, mais il y a aussi le maintien de la thématique du parti.

Ce qui me frappe beaucoup quand je lis les textes de l’UCF de cette période, c’est l’idée du parti comme condition de la victoire. Il y a un texte de 1977 que j’ai retrouvé, où vous écrivez : « notre organisation s’adresse à tous ceux, nombreux en France, qui veulent la révolution mais ne veulent pas le parti. Nous leur disons : vous n’êtes pas sérieux. Vous n’avez pas de conscience historique. Vous cultivez la défaite. » Alors, première partie de la question : dans le fond, pourquoi vouloir aujourd’hui se débarrasser, non plus seulement du parti léniniste traditionnel, mais du parti en général.

Surtout que, comme on sait, loin de militer pour la disparition de la thématique de l’organisation, tu insistes au contraire sur la nécessité d’inventer de nouvelles formes d’organisation pour ce que tu appelles la troisième étape du communisme. Tu dis : « il importe d’imaginer dès à présent des formes d’organisation à la fois dotées d’une direction en quelque sorte incorruptible et dont la composition et les décisions sont ouvertes aux larges masses. »

Par ailleurs, tu dis toi-même que dans le passage de l’UCF à l’Organisation politique, qui se reflète entre autres dans l’abandon explicite de la thématique du parti (la « politique sans parti »), tu dis quand même que s’initie à partir de là une pente qui mène finalement à l’abandon du marxisme comme tel. Tu dis : « peu à peu, il n’a plus guère été question ni du legs maoïste, ni même du marxisme-léninisme, et en bout de course le marxisme lui-même a été rangé dans les bibliothèques. » Alors, déclarer la péremption du parti en général, n’est-ce pas déjà un peu trop céder à la tendance liquidatrice que tu dénonces chez tes anciens camarades, au premier rang desquels Sylvain Lazarus ?

Et je termine par une mise en perspective : dans l’annexe, il y a tout un passage sur la dictature du prolétariat. Tu te poses la question : faut-il abandonner ce terme, ou pas, et finalement tu plaides pour sa conservation. Alors, est-il possible de saturer le parti sans saturer la dictature du prolétariat ? J’en veux pour preuve la polémique avec Natacha Michel : au moment où tu lui reproches de réécrire votre histoire commune du point de son antimarxisme actuel, tu fais référence à la scission avec les Permanences Anti-Expulsion, en 1982 je crois, et tu cites un texte de Lazarus qui dit que finalement, le fond de la divergence avec les scissionnistes, c’est leur refus de la dictature du prolétariat, que c’est ça le point-clé.

Alors j’ai retrouvé ce texte qui dit autre chose juste après : « pourquoi cette hostilité organique, cette répulsion avouée pour le léninisme ? Elle est homogène à leur hostilité à la politique prolétaire et à la dictature du prolétariat dans la forme où Lénine la formule le premier dans l’histoire, la nécessité et le processus : le parti marxiste. » Alors voilà, ma question.

Alain Badiou : Depuis le début, notre pensée a été quand même celle d’un parti de type nouveau. Quand on pense parti, au sens de ce qu’a été notre histoire, c’est parti de type nouveau. Mais en fin de compte, quelle est la matrice de la nouveauté dans cette affaire ? Tout le problème est là. C’est pour ça qu’ensuite s’établissent nécessairement, soit des équivoques, soit des manières différentes de penser la différence, etc., autour du mot parti. Parce que le mot parti, ça va depuis « organisation », qui est un terme indéterminé, jusqu’à « État », en fin de compte, c’est ça le problème.

Il ne faut tout de même jamais oublier que la reconnaissance, par Marx déjà, et Lénine ensuite, de la nécessité de la dictature du prolétariat, contient une incertitude sur la question de savoir quel est le pouvoir qui va être capable de produire cette mutation fondamentale. Que ce pouvoir soit dictatorial signifie simplement qu’il doit manifester la victoire, en quelque manière absolue, de la classe ouvrière et des nouvelles déterminations populaires par rapport à l’ordre ancien. Ce qui veut dire qu’il y a – et c’est là à mon avis le problème du contemporain – une question compliquée de la place effective de la négativité dans ces affaires.

On pourrait déjà remonter jusqu’à Hegel pour voir cette difficulté, c’est-à-dire : y a-t-il réellement une capacité créatrice de la négativité ? Ou bien la négativité doit-elle être conçue comme ce qui, en effet, est la part destructrice de l’ordre ancien, sans que la destruction de l’ordre ancien signifie par elle-même quelque chose sur la construction d’un nouvel ordre ? En un certain sens, on pourrait dire que c’est ce qui s’est passé : nul ne peut nier que la révolution bolchévique, la révolution chinoise, ont négativement réussi. Elles ont indubitablement détruit, non seulement la figure étatique antérieure, mais le rapport de classe dans la forme qu’il prenait dans les deux pays. Donc il ne s’agit pas de dire que ces deux révolutions, en tant que négativité, ont échoué.

Mais qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui, on est obligé de faire un constat d’échec ? C’est ce qu’elles ont conservé positivement à l’intérieur de cette négativité générale. Et ce qu’elles ont conservé, il faut bien le constater, c’est le pouvoir d’État. Donc toute la question aujourd’hui du communisme, c’est la question du maintien ou du non-maintien du pouvoir d’État. Sur ce point, la thèse de Marx est claire, malgré tout : le pouvoir communiste ne peut rester communiste que s’il pratique le dépérissement de l’État. Et le dépérissement de l’État, ce n’est pas simplement le dépérissement de l’État bourgeois, c’est le dépérissement de l’État en tant que tel, en tant que principe de la gestion des affaires collectives.

Alors, je pense que si on a tout ça en tête, on voit bien que ce motif du dépérissement de l’État a été un motif marxiste abandonné, en réalité. Les seuls qui pouvaient d’ailleurs, à l’époque de la discussion là-dessus, se vanter d’être les porteurs de ce motif, c’était les anarchistes. Parce qu’après tout, ce sont les anarchistes qui ont inauguralement annoncé que la question était la question de la fin d’un pouvoir d’État centralisé, etc., etc. Donc je pense que finalement, il n’y a pas eu dans le marxisme agissant et dans le communisme effectif, une théorie claire de la négativité.

On le voit en particulier sur le fait que la négativité s’exerçant en tant que négativité de l’État, c’est-à-dire la disparition progressive de l’État, qui était la tâche de la dictature du prolétariat, est quelque chose qui manie le rapport entre négativité et affirmation de façon extrêmement complexe. La nature effective du pouvoir doit être prolétarienne et populaire, puisqu’il s’agit de la dictature du prolétariat. Mais cette dictature du prolétariat ne peut pas se manifester sous la forme d’un État dans la mesure où sa tâche, une de ses tâches essentielles, est le dépérissement de l’État.

On en est encore là, c’est ça que je pense. Ce problème n’a pas historiquement été résolu : qu’est-ce que c’est qu’une dictature qui d’une certaine manière se présente nécessairement comme la figure d’un État ? On ne voit pas ce que ça pourrait être d’autre, en tout cas, ça a été comme ça jusqu’à présent dans les expériences dites communistes, il y a eu en effet installation d’un pouvoir dictatorial. Et ce pouvoir dictatorial s’est avéré finalement au long cours le reconstructeur d’une société de classe de type nouveau, voilà.

Ce qui fait que se trouve confirmé le thème de Marx selon lequel l’État est le représentant de l’autorité d’une classe, et que donc la dissolution de l’État entre en contradiction apparente avec le motif de la dictature du prolétariat. La dictature du prolétariat est certainement l’exercice d’un pouvoir par une classe, mais qui doit avoir l’effet de faire disparaître tout pouvoir de même type. Alors je pense que c’est là-dessus que la réflexion politique est encore probablement à la recherche d’une conception dialectique nouvelle.

Si on est dans la théorie hégélienne de la création par le négatif, on ne voit aucune concrétisation de quelque chose de cet ordre dans les expériences russes et chinoises, qui ont installé la dictature du prolétariat dans une figure étatique, en fin de compte définitivement stable. Et on n’a pas vu que cette figure était travaillée dans l’orientation de sa nécessaire disparition, au contraire. Ce qui est resté de la Révolution, c’est le débris resté de la Révolution, qui n’a même plus besoin d’être révolutionnaire. En ce sens, Xi a raison : le parti décide de tout, parce qu’il est l’État.

Mao lui-même a demandé dans ses périodes d’inquiétude qui ont accompagné la révolution culturelle : est-ce que nos usines sont vraiment différentes des usines bourgeoises ? Il a posé plusieurs fois cette question, il voyait bien qu’on ne pouvait pas simplement se contenter de la négativité générale pour affirmer que c’était vraiment différent.

Donc tous ces problèmes sont simplement le système des problèmes du communisme contemporain, de ce que moi j’appelle sa troisième étape, étant entendu que la première aura été celle de la formulation, de la théorie, etc., la deuxième étape aura été celle de l’expérimentation nationale dans la figure du parti-état, mais cette figure du parti-État s’est avérée incapable de pratiquer ce qu’il est nécessaire de pratiquer en termes de dépérissement de l’État pour qu’on puisse parler d’une société communiste. Parce qu’en plus, évidemment, la permanence de l’État, ça a été aussi, si on regarde de près, la permanence de nouvelles formes de la plus-value dans la production industrielle, etc.

C’est pour ça que je crois que le point faible du marxisme a été de parler d’un dépérissement de l’État dans un schème dialectique mal fichu, voilà. Mais je crois que là, Marx a buté sur une insuffisance, vu le problème posé de l’hégélianisme pour traiter cette question. Il y a un élément philosophique, en tout cas je le vois comme ça : Marx et Lénine et Mao, tout ça, c’est quand même des mouvements politiques de la pensée dialectique. En fin de compte, l’affirmation positive d’une dialectique du prolétariat : comment s’articule-t-elle au propre dépérissement de son pouvoir, et comment effectue-t-elle le dépérissement de l’État ?

Mais l’État, c’est le point d’où elle opère ce dépérissement, ça veut donc dire qu’en réalité, ça ne peut être que d’un autre point que celui de l’État que ce dépérissement est pratiqué : il doit y avoir une étape qui est une étape de politique de masse, et pas une politique étatique. Et c’est exactement ce qui, de façon souvent maladroite, approximative, a été le contenu de la Révolution culturelle. La révolution culturelle a proprement posé ce problème.

Jean-Paul : Dans la préface que tu avais écrite au livre de Jiang Hongsheng sur la Commune de Shanghaï, tu concluais sur ton fameux schéma à trois termes entre l’État, l’organisation et les masses. Quatre termes en réalité, parce qu’il y avait l’État, l’organisation, les organisations de masse, et le mouvement de masse. Et tu disais : « l’organisation, que l’on pourra appeler le parti si l’on veut… » Il y a une sorte de souplesse de vocabulaire sur ce point qui contraste un petit peu avec ce que tu écris dans l’annexe.

Alain Badiou : Oui mais je pense qu’au fond le concept léniniste du parti a fait son temps, il a donné tout ce qu’il pouvait donner. Et c’est normal, d’une certaine manière, parce que les révolutionnaires agissent toujours sous le primat créateur de la négativité et donc le problème est que cette négativité devienne un pouvoir. Mao, quand il dit : mais finalement, où sont les bourgeois, ils sont dans le parti, ça revient à dire que le parti-État est hors d’état de pratiquer ce qui devrait être sa nature prolétarienne effective, à savoir le dépérissement de sa propre autorité.

Isabelle : Pourquoi est-ce que tu ne redonnes pas une autre citation à laquelle tu tiens, et qui montrerait que peut-être Lénine a vu clair, la fameuse citation, quand il arrive et qu’il dit : tout le pouvoir aux soviets. Il a entrevu quelque chose.

Alain Badiou : Il l’a entrevu tout du long ! Oui c’est une histoire fameuse, quand Lénine revient d’exil et que le pouvoir a été pris, précisément par les révolutionnaires, il descend du train, et il y a là tout l’état-major du parti qui vient l’accueillir, et lui descend du train, et il crie « tout le pouvoir aux Soviets ! » Les membres, les représentants reculent, c’est l’histoire telle qu’elle est racontée, ils reculent, épouvantés. Parce qu’en réalité, ce qui s’est passé dès le début, c’est que la prise du pouvoir par le Parti bolchévique a entraîné en fait la disparition des soviets.

Et c’est exactement ce à quoi Mao s’est aussi confronté, lui aussi a essayé de reconstituer des soviets, en fait, de reconstituer des instances de pouvoir qui ne soient pas étatiques. C’est le point sur lequel il ne faut pas opposer indéfiniment de façon dogmatique la critique communiste et la critique anarchiste. Il y a un problème de l’État. Et nous sommes enrichis, dans ce que j’appelle la deuxième étape de l’aventure marxiste, d’une connaissance lourde sur cette affaire de l’État, qui est que si le parti-État prend le pouvoir tel quel, on a beau prendre dans l’ordre de l’économie des mesures apparemment drastiques, la disparition de la propriété privée, l’étatisation de tout ceci et cela – si ça n’est pas en réalité dans le mouvement même de la disparition de l’État, on va se retrouver à la fin dans une bourgeoisie de type nouveau.

Jean-Paul : Une toute dernière question plus biographique, et qui d’une certaine manière recoupe un peu toutes les autres. Je trouve qu’au fil de ton livre, il y a une thématique que tu ne traites pas comme telle mais qui émerge, celle du conflit entre différentes procédure de vérité au sein d’une même subjectivité, à savoir la tienne.

Je trouve très frappante la manière dont tu racontes la rupture de 1968 et comment l’irruption de la procédure de vérité politique, qui s’impose dans ton existence, entre en conflit avec les autres : je pense notamment au fait que tu cesses ton œuvre romanesque, en tout cas pendant plus d’une dizaine d’années. Tu dis toi-même que tu ne publies quasiment rien d’autre que des tracts pendant toutes les années 1970.

Alain Badiou : C’est la rééducation ! (rires)

Jean-Paul : Comment aussi la procédure de vérité politique bouleverse absolument le cours de ta situation sentimentale et amoureuse. Tu dis que c’est finalement par la médiation du théâtre, avec L’écharpe rouge en 1979, que tu reviens d’une certaine manière à la procédure artistique, à l’écriture, et puis ensuite aux mathématiques. Est-ce que l’histoire de ta vie, telle que tu la racontes dans tes mémoires, ce n’est pas l’histoire de la composition, ou de la tentative d’une composition entre différentes procédures de vérité, et de leur polyphonie au sein de ta subjectivité propre ?

Alain Badiou : Je souhaite que tu écrives ça au dos du livre (rires), ça me paraît en effet une parfaite vision, une grande lecture du livre en question, et tout à fait éclairante. Oui c’est absolument vrai, d’ailleurs en fin de compte c’est le motif peut-être le plus important de ma philosophie. La question philosophique clé, c’est bien sûr d’identifier les procédures de vérité, mais en réalité, le vrai problème, c’est de savoir s’il peut exister, s’il doit exister une articulation, ou une hiérarchie, ou un ordre quelconque dans les quatre procédures.

On a des tas d’exemples là-dessus, toutes les discussions infinies, y compris dans les pays communistes, sur le rapport entre l’art et la politique, c’est un exemple typique de ce genre de choses. Il y avait aussi, à propos justement des hommes et des femmes, entre amour et politique, amour et science… je pense que c’est une approche tout à fait appropriée aux problèmes internes des procédures nouvelles. Souvent, une procédure nouvelle est aussi nouvelle par l’institution d’un nouveau rapport aux autres procédures, y compris conflictuel.

Jean-Paul : Parce qu’on a l’impression qu’il y a certaines périodes où telle procédure de vérité peut écraser les autres.

Alain Badiou : Exactement. Ce n’est pas simplement le cas le plus évident, qui est le cas politique évidemment, comme la question de la politique en tant que telle est aussi la question du pouvoir. Mais on sait bien que l’interférence et les oppositions entre… même la science et la politique, par exemple : quel est le degré possible de domestication de la science par la politique ? Quelle est la place médiatrice des œuvres scientifiques dans les questions de pouvoir ? C’est une des grandes questions du siècle, en réalité, de notre siècle. Il n’y a qu’à voir comment la dispute quasiment guerrière entre la Chine et les États-Unis se présente aussi en termes de physique atomique, mathématique : lequel aura le plus d’aptitude à coloniser la lune ?

Jean-Paul : Une chose qui m’avait frappée dans la discussion avec Cécile [Winter], c’est quand elle m’avait dit : la politique c’est du travail gratuit. Dans ton livre, il y a aussi cette question qui se pose : est-ce qu’il est possible d’être un militant à temps plein et de faire autre chose à côté ? On voit bien que quand tu opères ton mouvement de retour à l’écriture, c’est aussi parce que tu mets, sinon à distance un petit peu la politique, mais en tout cas tu as un engagement un peu moins effréné, un peu moins quotidien, un peu moins chronophage…

Alain Badiou : Je le reconnais absolument. C’est ce qui m’a toujours en partie gêné, alors que je l’ai pratiquée moi-même finalement, dans la théorie léniniste du révolutionnaire professionnel. Parce que le révolutionnaire professionnel, c’est quand même quelque chose qui indique que la politique pourrait appartenir à des professionnels, or c’est quand même ouvertement contraire au communisme. Mais c’est un peu ce qui s’est passé en fin de compte : la politique communiste a fini par être resserrée sur des noyaux de révolutionnaires professionnels, et d’autant plus professionnels lorsqu’ils ont capturé l’État.

Ernest : Une dernière question, pour revenir au tout début. Comment est-ce que vous analysez l’importance subjective qu’a eu le fait que pour votre génération de militants, ce sont les questions anti-impérialistes, c’est l’internationalisme, qui ont été vraiment des vecteurs de politisation. Est-ce qu’il vous semble que c’est un point important dans les processus de renégation ? Il me semble quand même que c’est l’un des sujets sur lesquels les renégats sont les plus véhéments. C’était évident lors de la guerre d’Irak en 2003…

Alain Badiou : Mon chemin a été directement de la question coloniale à une politique immanente nouvelle. Mais j’ai bien vu, au passage, que l’absolutisation de ce point n’est pas favorable à l’installation interne d’une politique nouvelle. On peut le fétichiser, et j’ai constaté qu’aucun de ceux qui se sont engagés radicalement dans la guerre d’Algérie n’ont eu un avenir politique saisissable. La question coloniale a été ma première opposition à l’État impérialiste, d’un côté. Et de l’autre, il y a eu la manifestation à Reims vers l’usine Chausson. Je pense qu’il faut continuer à aller à l’usine Chausson, si importantes que soient les questions internationales.

Isabelle : Pourquoi est-ce que ça s’opposerait aux questions internationales ?

Alain Badiou : D’une certaine manière, les questions internationales ont l’avantage de définir des positions dans lesquelles tu n’es pas capturé toi-même. Là, par exemple, Russie-Ukraine : ça ne mange pas de papier d’être pour l’un ou pour l’autre…

J’avais expérimenté ça au moment où il y a eu la guerre américaine au Vietnam : j’avais constaté que des positions justes et actives des comités Vietnam de base étaient tout à fait pertinentes, mais que ça a été aussi là qu’il y a eu le moins d’avenir politique véritable. On pouvait mener campagne sur le fait que c’était les Vietnamiens qui avaient raison et les Américains qui avaient tort, c’était compatible, en un certain sens, avec une solide acceptation, par exemple, de la légitimité du parlementarisme, et même avec l’idée qu’on était plus civilisé que les autres, qui revient souvent de façon rampante.

L’idéologie planétaire, à l’heure actuelle, est constituée de l’opposition entre démocratie et totalitarisme. Elle a été remaniée – là-dessus, d’ailleurs, un certain nombre de philosophes français ont bien travaillé, pour installer ce fait de façon essentielle. Et ils se sont aperçus qu’ils le pensaient depuis longtemps, qu’ils avaient déjà été inquiétés par la Russie, etc. C’est l’opposition entre démocratie et totalitarisme. On revient toujours à cette question : entre deux types d’État. Au fond, essayer de débarrasser l’humanité de cette question de l’État, c’est quand même ce qu’il y a de commun, il faut le reconnaître, à l’anarchisme au communisme. Mais ce n’est pas parce que c’est une idée anarchiste qu’il faut l’abandonner.

Je pense que c’est une tâche majeure. Que la question d’être en état de défaire égalitairement la machinerie étatique, et en particulier sa fonction présumée de représentation de la population, de représentation de l’État, est une tâche majeure.

Jean-Paul : Et bien je pense qu’on a trouvé notre titre : « débarrasser l’humanité de la question de l’État » ! (rires)

Alain Badiou : C’est drôle parce que Marx et Lénine se sont tous les deux – c’est une question romanesque, si je puis dire – inquiétés de cette question de l’État vers la fin de leur vie. Au fond, il fallait sortir de l’idée que la politique, c’est un bon État remplaçant un mauvais État. Quand c’est comme ça, le bon État s’installe et devient mauvais (rires). On pourrait résumer l’histoire du 20ème siècle comme ça. Mais la question de l’État, c’est-à-dire la question du pouvoir, s’étend alors après à des tas de considérations complexes.

Là j’ai fait une conférence où j’ai fait remarquer qu’il y a quand même une espèce d’ambiguïté dans la question : prendre le pouvoir. Ce que Marx a déjà examiné lorsqu’il parle de la Commune de Paris, donc c’est une vieille question. Parce que si le pouvoir est mauvais, quel intérêt y a-t-il à le prendre ? C’est une expression fâcheuse, et c’est pour ça que Marx avait dû compenser ça, y compris dans ce même texte sur la Commune de Paris, avec le fait que prendre le pouvoir, c’est créer les conditions de la disparition du pouvoir. Le mauvais, et finalement le pouvoir lui-même, en tant que pouvoir d’État.

Là, on a un groupe de questions absolument crucial à mon avis, crucial dans ce que doit être la pensée politique contemporaine. Et c’est la même chose sur laquelle la révolution culturelle s’est heurtée. Elle a été une révolution dispersive, locale, il y a eu la commune de Shanghai, il y a eu d’autres choses, etc., mais l’État n’a jamais été menacé en tant que tel. Même Mao, pour essayer de limiter les dégâts, a soutenu finalement la candidature de Deng Xiaoping.

Donc je pense qu’on peut dire que la question de l’État est la question cardinale de la pensée politique révolutionnaire, depuis toujours après tout, mais qu’elle contient ce paradoxe inéluctable : qu’en est-il du pouvoir qui va débarrasser du pouvoir ? C’était pris par la Révolution française, déjà, en fin de compte. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui encore, on discute à couteaux tirés de Robespierre, parce que Robespierre, ça a été quand même la terreur, le pouvoir… et oui, mais… quoi d’autre ? Il était là pour empêcher à tout prix la réapparition du pouvoir ancien. Du coup, il devait exaspérer le pouvoir nouveau. Alors si c’est pour en revenir toujours à : tout le pouvoir au parti, on sera toujours loin de : tout le pouvoir aux soviets.

*

Illustration : Photothèque rouge.